必修一专题一、二测试

图片预览

文档简介

高一历史阶段性评估(一)

测试范围:专题一、专题二 姓名

一、选择题 (本题共25小题,每小题2分,共计50分。只有一项符合题意)

1、现在的山东有“齐鲁大地”之称,湖北被称为“荆楚大地”,江浙则被称为“吴越之地”。这些名称的历史渊源最早可上溯到 ( ) A、商朝 B、周朝 C、秦朝 D、汉朝

2、台海网2007年12月25日讯,蒋家媳妇蒋方智怡计划将两蒋(蒋介石和蒋经国)移灵浙江奉化安葬,在台湾引起了轩然大波。中国有句古语:叶落归根,认祖归宗。蒋方智这种文化情结源于中国古代( )

(左)蒋 氏 故 居 (右)蒋介石生前在奉化选定的墓葬

A、分封制 B、宗法制

C、禅让制 D、王位世袭制

3、2008年的中秋节,中央电视台,把晚会主会场设在山东荣成,台湾也设立了分会场,这体现了海峡两岸珍惜亲情渴望团聚的情结,这一切与宗法制有着密切的联系。下列对宗法制的理解不正确的是( )

A、 最大的特点是嫡长子继承制 B、大宗和小宗的关系是绝对的

C.、有利于统治集团的内部团结 D、等级森严,小宗要服从大宗

4、据周朝礼制规定,天子享用八排六十四人规格的乐舞礼仪;而诸侯六排,大夫四排。后来鲁国大夫用六十四人奏乐舞蹈。孔子对此非常愤怒:“是可忍也,孰不可如忍也?”这反映了 ( )

A、西周贵族的家庭文化生活 B、西周社会的生活礼仪

C、孔子对贵族生活的关注 D、周朝生活礼仪的政治色彩

5、秦时实行郡县两级行政制度,山东地域上主要有齐、琅琊等郡,当时在现济宁地区设任城县,隶属齐郡管辖,根据所学知识判断下列说法错误的是( )

A、郡守的职位由中央任命,不可以世袭 B. 郡守是齐郡最高的行政长官

C.、齐郡无权任免辖区任城县令 D.济宁是齐郡郡守的封地

6、王夫之在《读通鉴论》中说:“郡县制建立了近两千年,不能改变。古往今来上上下下的人都安于这种制度,这是势所必然,若不是由于合理,哪能够如此呢?”下列对秦始皇废分封、置郡县“势所必然”的理解错误的

A、吸取了分封制导致春秋战国诸侯纷争局面的教训 B、秦灭六国实现统一的需要

C、是强化地方独立性的需要 D、与秦朝所建立的中央集权制度相适应

7、“皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的行政机构。”符合这一情况的事例有①秦朝御史大夫②汉朝尚书令③明朝殿阁大学士④清朝军机大臣

A、①③④ B、①②③ C、②③④ D、①②④

8、一位历史学家曾说:“类似西方的分权制衡的政体,在(中国)古书上,亦未尝无相类的制度……”他所指的制度是指 A、西周分封制 B、唐朝三省六部制 C、元朝行省制 D、清朝军机处

9、国学大师钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”钱穆先生得出这一结论的最主要的历史依据是 ( )

A、汉代宰相位高权重 B、唐代宰相人数减少 C、唐代宰相数量增加 D、皇帝权力不断加强

10、地方势力威胁中央政权的危险基本解除于 ( )

A、隋唐时期 B、北宋时期 C、元朝时期 D、清朝时期

11、春联是日常生活中对书画艺术的实用。“春联之设,自明太祖始”。朱元璋始令春联用朱砂纸作底,用黑墨写字,并取名为“万年红”(“红”与“朱”义高。)朱元璋此举用意在于 ( )

A、强调“朱”姓的尊贵显赫 B、祈盼“朱”姓政权的长治久安

C、营造红红火火的新年气氛 D、改革节日的风俗习惯

12、秦朝设丞相辅佐皇帝,隋唐分散丞相权力,明朝废丞相。这些措施从根本上体现了 ( )

A、国家统一的需要 B、权力的制衡 C、相权威胁皇权 D、中央集权的加强

13、下列关于明朝内阁说法不正确的是 ( )

A、六部几乎成其下属机构 B、由首辅主持 C、是法定的中央一级行政机构 D、是君主专制强化的产物

14、明成祖时的内阁与清雍正帝时的军机处有许多共同之处,其中最突出的是 ( )

A、统领六部,处理各种政务 B、参与决策,负责日常事务

C、掌管军事,担任安全保卫 D、参与政务,没有决策权力

15、中央集权制度自建立以下,经历了发展、完善、加强和强化的过程。下列关于中央集权制度的表述,不正确的是 ( )

A、有利于调集人力物力进行重大建设,保障经济和文化发展

B、促进了统一的多民族国家的发展和社会的稳定

C、权力高度集中,往往会导致统治暴政,激化阶级矛盾

D、阻碍了整个中华民族文化水平的提高

16、中央集权制度在我国封建社会后期(明清时期)消极因素逐渐增大,主要在于

A、激化了阶级矛盾 B、统治集团内部争权夺利斗争激烈

C、出现宦官专权局面 D、严重阻碍了资本主义萌芽的成长

17、近代中国人民的抗争,将永远地铭刻在中国人民心中。下列纪念碑刻所承载的有中国特色事件,右边2图本质上的相似之处是

A、抑制西方资本主义 B、反对外来侵略

C、反对封建统治 D、维护封建经济

18、2008年10月,法国佳士得拍卖行公开拍卖圆明园十二生肖青铜兽首中的鼠首和兔首,遭到了中国人民的强烈抗议,导致国宝在海外漂泊一百多年的罪魁祸首是

A、日本军队 B、俄国军队 C、八国联军 D、英法联军

19、下图为2008年央视一套热播的电视连续剧《闯关东》的剧照,剧情是朱开山领导山河煤矿与日本森田物产的较量。日本侵略势力第一次染指我国东北的尝试是 ( )

A、甲午中日战争 B、八国联军侵华战争 C、日俄战争 D、九一八事变

20、义和团运动失败的根本原因是 ( )

A、没有先进阶级的领导和先进思想的指导

B、提出的“扶清”口号具有局限性

C、中外反动势力的联合绞杀 D、被清政府控制和利用

21、《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族面对着或者经历了以往没有遇到过的严重危机,甚至整个民族被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要这个民族能看到出路,燃烧起新的希望,深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映20世纪中国“旧格局再也无法继续保持下去”和“奋起救亡,勇于变革”的史实

A、《马关条约》和公车上书 B、瓜分狂潮和义和团运动

C、《辛丑条约》和戊戌变法 D、《辛丑条约》和辛亥革命

22、某部历史题材的电影剧本叙述了1843年上海的场景,请找出有悖历史事实的一组镜头

A、一队队英国士兵在街上巡逻,有很多英国国旗在飘扬

B、悬挂日本国旗的工厂一家接一家 C、民众对政府割香港岛给英国感到气愤

D、在海边码头,一艘英国货船正在卸货,一旁的大清官员与英国领事商谈关锐额

23、从推动中国近代化的角度看,第二次鸦片战争给中国带来的客观积极影响是 ( )

A、中国被近增开了11处通商口岸 B、清朝有识之士发起了洋务运动

C、清政府的权力结构发生了变化 D、中国卷入资本主义世界市场

24、“我们在内战中搅了20多年……黑白不明,是非不分,败虽不足耻,胜亦不足武。今日天如人愿,让我们这一辈子有一个抗日报国的机会,今后如能为国家民族而战死沙场,才真正死得其所。”李宗仁先生的这一段话应该是在下列哪一事件后有感而发 ( )

A、北伐战争 B、台儿庄战役 C、平型关大捷 D、淮海战役

25、某校组织了历史兴趣小组,进行有关 “南京大屠杀”真实再现课题研究,在众多材料中最有力的证据是

A、当年受害者的控诉材料 B、历史专著中对“南京大屠杀”的描写

C、侵华日军撰写的回忆录 D、屠杀现场遗迹与当时拍的新闻照片

二、非选择题(共计4小题,26题15分,27题11分,28题11分,29题13分)

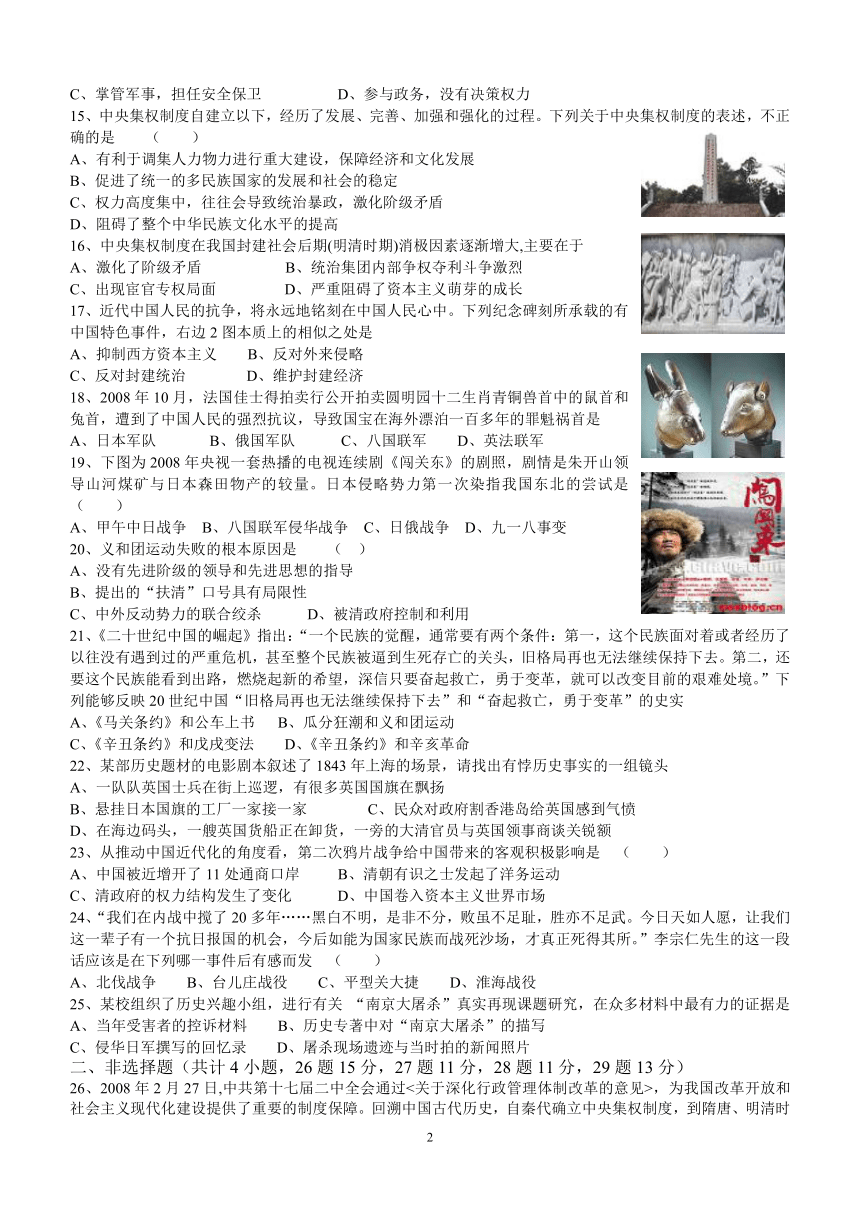

26、2008年2月27日,中共第十七届二中全会通过<关于深化行政管理体制改革的意见>,为我国改革开放和社会主义现代化建设提供了重要的制度保障。回溯中国古代历史,自秦代确立中央集权制度,到隋唐、明清时期都进行了许多重要的政治体制的改革,在当时产生了重要的影响。读图一至图四,然后以下回答问题:

(1)图一、图二反映的中国古代政治制度的共同特征是什么?(2分)

(2)根据图二和结合所学知识,隋唐时期,在政治制度方面进行了那些重要的改革和创新? (2分)这些改革和创新在当时发挥了怎样的作用 ? (4分)

(3)与图二相比,图三反映的政治制度有何变化?(1分)出现这一变化的原因是皇权与相权的矛盾加剧。为解决这一矛盾,当时的皇帝对中央行政部门进行了哪些改革和创新?(4分)

(4)综合上述材料,分析中国古代政治制度演变的趋势。(2分)

27、阅读下列材料:

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专成福。”

材料三 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?(4分)他们的共同点是什么?(1分)

(2)根据材料二,分析明太祖废除宰相制度的主要原因是什么?(2分)

(3)当时也有人称内阁首辅和军机大臣为宰相,这种称呼是否有实质意义?(1分)为什么?(3分)

28、阅读下列材料:

材料一 (下图)

材料二 今中国虽与欧洲各国立约通商,开埠互市,然只见彼邦商船源源不断。今日开海上某埠头,明日开内地某口岸。一国争,诸国附;一国至,诸国蜂从。滨海七省,浸成洋商世界;沿江五省,又任洋舶纵横。

——郑观应 《盛世危言》

材料三 上海在鸦片战争前是清朝一千三百多个县中的一个普通县城,1843年被开放为通商口岸。据《上海县续志》记载,光绪年间,“上海介四通八达之交,海禁大开,轮轨辐辏,竟成中国第一繁盛商埠。

(1)结合图示一,分析两次鸦片战争到甲午中日战争开放的通商口岸呈现什么趋势?(2分)这种变化说明了什么?(1分)

(2)《马关条约》相对前两次战争所获侵略权益所体现的侵略方式有什么新特点?(2分)有什么严重危害?(2分)

(3)综合以上材料及所学知识,分析通商口岸的开放对近代中国经济发展的双重影响。(4分)

29、阅读下列材料

材料一 “在(南京)马群镇警戒的时候,我们听说俘虏们被分配给各个中队,每一中队两三百我,已自行处死。”“七千人的生命(俘虏)转眼之间就从地球上消失,这是个不争的事实”。——《东史郎日记》(日本)

材料二 《南京大屠杀的虚构》出版后,日本右翼给予了高度评价,渡部升一在初版本的护封广告词中写道:“读了此书,如果今后有人仍然再提到南京大屠杀,那就只能说他是煽动反日。”

材料三 下列三幅图片反映了日军在南京的暴行图一新闻照片,图二南京大屠杀遗址, 图 三 “万人坑”

材料四 青岛的余美红老师在给学生讲南京大屠杀这段历史时,引用了她父亲讲给她的一个事例:“当时我7岁,你叔叔4岁,鬼子打南京时,人们四处逃难。你叔叔尚小,就和保姆留在家里看房子。日军砸开咱家大门,保姆被杀,你叔叔右腿被打了一枪,痛死过去,侥幸捡了一条命。”

(1)史料证据按照获取的途径和保存状态可以分为实物证据、文献证据和口传证据三类,请依此对上述材料进行分类。(3分)

(2)在《南京大屠杀的虚构》一书中,田中正明说:“记述历史有一大禁忌,就是绝对不能以传闻(口述)为证据撰写论文或记事。”对此你做何评价?(4分)

(3)材料一、二同样出自日本人,但对南京大屠杀一事为何有不同的论定?(2分)这说明了什么?(2分)

(4)若想证实余美红老师父亲的说法,上述材料中最有力的证据是哪则?(2分)

参 考 答 案

(测试范围: 专题一 古代中国的政治制度 专题二 近代中国维护国家主权的斗争)

1、答案:B解析:本题考查学生对课本分封制历史图示的掌握情况。齐、鲁、楚、吴、越都是西周时期的分封国。

2、答案: B解析: “叶落归根,认祖归宗”是中国典型的宗族观念,而这种宗族观念的内在基础是浓浓的血缘关系,联系至此,我们可推知,应是源于以血缘关系为纽带的宗法制.

3、答案: B. 解析:本题考查学生结合材料及所学知识解决问题的能力。宗法制是我国西周时期,最重要的政治制度之一,通过血缘关系的远近,形成了等级森严,小宗要服从大宗的等级制度,有利于集团内部的稳定。大小宗的关系具有相对性,例如诸侯王相对天子是小宗,但在自己的封国内是绝对的大宗。

4、答案: D解析:本题考查西周礼乐制度的基础知识。西周的分封制形成了天子—诸侯—卿大夫—士的严格等级制度,而周朝的礼乐制度实质就是维护等级制度的一种工具,生活礼仪充满了等级色彩。

5、答案:D解析:本题考查学生结合材料及所学知识解决问题的能力。郡县制下官吏由中央任免,不得世袭,故A、B、C三项符合史实,而郡县直属中央,郡县官吏没有封地,只享用一定的俸禄。

6、答案: C解析:郡县制建立的目的是削弱地方的权力和独立性,加强中央的权力,实现国家的统一和社会稳定。C项与题意不符。

7、答案:C解析:本题属于材料型选择题,解答时注意抓住材料的关键词:“资历较浅、”“地位不高”“心腹近侍”、“演变成正式的行政机构”。秦朝御史大夫位居三公显然不符合题意。

8、答案:B解析:唐朝的三省长官尚书、中书和门下都是宰相,分工明确,相互牵制,互相监督,既提高了行政效率,又实现了权力的制衡,加强了皇权。故答案选B。

9、答案: C解析:一人负责位首长制,多人负责位委员制,唐朝三省皆为宰相,三省长官职责明确,互相牵制,故称之委员制,故答案选C。

10、答案: B解析:北宋建立初期,吸收了唐朝藩镇割据导致灭亡的教训,重点削弱地方权力,收归中央,利用文官担任知州,派转运使管理地方财政,至此中国历史基本没有出现大规模的地方割据,故答案选B。

11、答案: B解析:本题主要考察学生理解分析问题的能力。根据题干中“万年红”,“红”与“朱”义同等信息表明朱元璋祈盼“朱”姓政权的长治久安,而不是强调“朱”姓的尊贵显赫,C、D两项表述不符合题意,故选B项。

12、答案: D解析: 专制主义中央集权制度的核心是皇权的至高无上,宰相制度的存废及变迁,以是否有利于加强中央集权为出发点。

13、答案: C解析: 本题考查明朝内阁的性质。内阁不是法定的中央一级行政机构,只是皇帝的内侍机构,具有顾问集团性质的机构,是君主专制强化的产物。

14、答案: D解析: 明成祖时选拔翰林院官员为殿阁大学士,入文渊阁,随侍皇帝,参与政务;清雍正帝时设军机处,但军国大事均有皇帝一人裁决,军机大臣只是跪首笔录,上传下达,无论是明朝内阁还是清朝的军机处都不是中央的法定行政机构,具有顾问集团的性质。

15、答案: D解析:本题重在考查学生对中央集权制的历史评价。中央集权制度是我国两千多年封建社会最重要的政治制度,促进了社会经济的发展,有利于国家的统一和社会稳定,促进了整个中华民族文化的发展,选项A、B、C都符合题意, D项错误

.16答案: D解析:明清时期封建制度已日趋衰落,专制主义中央集权制度的强化已达到了顶峰,在当时最能反映历史发展潮流的就是资本主义萌芽的诞生,而日益衰落的封建制度以及统治政策严重阻碍了其发展.故答案选D.

17、答案: B解析:本题考查的是学生分析判断能力。图一:虎门销烟, 图二:三元里抗英斗争纪念碑,

本质上都体现了中国人民抵制外来入侵的抗争精神。故答案选B。

18、答案: D解析:1860年,第二次鸦片战争,英法联军火烧圆明园,掠夺了中国大量的文物,其中包括圆明园的十二生肖青铜像.故答案选 D。

19、答案: A解析: 甲午中日战争签订《马关条约》割占辽东半岛,成为日本侵略势力第一次染指我国东北的尝试

20、答案: A解析:义和团运动是由农民阶级领导的,但农民阶级不代表先进的生产力,提不出结合实际的革命纲领,也没有先进的指导思想,决定了其失败的必然性。

21、答案: D解析:本题考查学生透过材料分析、判断问题的能力。本题属于材料型选择题,关键是获取材料的有效信息,抓住题干的关键词:“20世纪中国”、“旧格局再也无法继续保持下去”、 “奋起救亡,勇于变革”,《辛丑条约》是中国完全沦为半殖民地半封建社会,清廷成为洋人的朝廷,使“旧格局再也无法继续保持下去”。

22、答案: B解析:本题是典型的新材料、新情境、新运用。关键是抓住材料提供的关键信息,例如本题的时间限定条件:1843年,B项的合法开设工厂,始于《马关条约》。

23、答案: B解析: 本题考查学生对第二次鸦片战争历史影响的掌握程度。注意题干的关键词:“近代化的角度”、

“客观积极影响”,洋务运动迈出了中国近代化的第一步。故答案选B项。

24、答案: B解析:本题考查学生从材料中获取有效信息的能力。抓住题干的关键词“抗日报国”、“ 李宗仁”,可以判断是B项台儿庄战役。

25、答案: D解析:一般在对历史材料的考证中,A、B、C三项中当年受害者的控诉材料、历史专著中对“南京大屠杀”的描写、侵华日军撰写的回忆录,虽然作为历史材料有一定的可信度,但相对屠杀现场遗迹和当时拍的新闻照片,存在一定的主观性,故答案选D项。

26、答案:

(1)皇权至高无上,权力高度集中

(2) 改革和创新:三省六部制 ;科举制

作用:形成了分工合作、相互牵制监督的封建官僚体制,提高了行政效率,加强了中央集权;分散了相权,加强了皇权;科举制,采用考试的方法选拔官吏,抑制了门阀,加强了中央集权;提高了官员的文化素质;扩大了统治基础,有利于政局的稳定。

(3)变化:丞相制度被废除,由皇帝亲自掌管六部,直接管理政事,皇权进一步加强。

改革和创新:裁撤中书省,废除丞相,;设立内阁,权分六部。

(4)趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除。

27、答案:

(1)秦始皇不给丞相以兵,让御史大夫牵制丞相;汉武帝设“中朝”剥夺宰相的决策权;唐太宗规定三省长官都是宰相,相权一分为三;宋太祖以参知政事等官职分割相权。共同点:相权削弱,皇权加强。

(2)明太祖认为秦朝以来宰相权大会危及君主统治。

(3)没有实质意义。内阁首辅不是法定中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;军机大臣完全听 命于皇帝。内阁首辅和军机大臣不具有宰相权力,不能对皇权形成制纸,所以不是实质意义上的宰相。

28、答案:

(1)由主要分布在东南沿海,扩展到沿海各省并延伸向内地。说明了资本主义侵略的加剧,中国一步一步的沦为半殖民地半封建社会。

(2)新特点:更注重资本输出。危害:严重阻碍了中国民族资本主义的发展

(3)经济主权受到严重侵犯;成为列强对华商品输出和资本输出的基地;中国近代工业的诞生地和相对集中的地区;促进了中国自然经济的解体;推动了近代城市的崛起。

29、答案:

(1)实物证据:材料三;文献证据:材料一、二;口传证据:材料四。

(2)传闻(口述)也是考证历史的有效证据之一,尽管其真实性不如实物证据高,但绝不可否认其价值的效性;田中正明说这番话的目的是否定日本侵略的历史,为南京大屠杀翻案;这种不能正确对待历史的举动将伤害中日两国人民的感情。

(3)东史郎先生勇于面对侵略历史,敢于承担历史责任,如实描述历史,有着强烈的正义感;而渡部升一是日本右翼分子,极力为日本的侵略行径辩护,歪曲历史的真相。这说明了不同政治态度的人有不同的历史观;当今日本右翼势力的侵略野心不死等等。

(4)材料三中的第二、第三幅图片。

测试范围:专题一、专题二 姓名

一、选择题 (本题共25小题,每小题2分,共计50分。只有一项符合题意)

1、现在的山东有“齐鲁大地”之称,湖北被称为“荆楚大地”,江浙则被称为“吴越之地”。这些名称的历史渊源最早可上溯到 ( ) A、商朝 B、周朝 C、秦朝 D、汉朝

2、台海网2007年12月25日讯,蒋家媳妇蒋方智怡计划将两蒋(蒋介石和蒋经国)移灵浙江奉化安葬,在台湾引起了轩然大波。中国有句古语:叶落归根,认祖归宗。蒋方智这种文化情结源于中国古代( )

(左)蒋 氏 故 居 (右)蒋介石生前在奉化选定的墓葬

A、分封制 B、宗法制

C、禅让制 D、王位世袭制

3、2008年的中秋节,中央电视台,把晚会主会场设在山东荣成,台湾也设立了分会场,这体现了海峡两岸珍惜亲情渴望团聚的情结,这一切与宗法制有着密切的联系。下列对宗法制的理解不正确的是( )

A、 最大的特点是嫡长子继承制 B、大宗和小宗的关系是绝对的

C.、有利于统治集团的内部团结 D、等级森严,小宗要服从大宗

4、据周朝礼制规定,天子享用八排六十四人规格的乐舞礼仪;而诸侯六排,大夫四排。后来鲁国大夫用六十四人奏乐舞蹈。孔子对此非常愤怒:“是可忍也,孰不可如忍也?”这反映了 ( )

A、西周贵族的家庭文化生活 B、西周社会的生活礼仪

C、孔子对贵族生活的关注 D、周朝生活礼仪的政治色彩

5、秦时实行郡县两级行政制度,山东地域上主要有齐、琅琊等郡,当时在现济宁地区设任城县,隶属齐郡管辖,根据所学知识判断下列说法错误的是( )

A、郡守的职位由中央任命,不可以世袭 B. 郡守是齐郡最高的行政长官

C.、齐郡无权任免辖区任城县令 D.济宁是齐郡郡守的封地

6、王夫之在《读通鉴论》中说:“郡县制建立了近两千年,不能改变。古往今来上上下下的人都安于这种制度,这是势所必然,若不是由于合理,哪能够如此呢?”下列对秦始皇废分封、置郡县“势所必然”的理解错误的

A、吸取了分封制导致春秋战国诸侯纷争局面的教训 B、秦灭六国实现统一的需要

C、是强化地方独立性的需要 D、与秦朝所建立的中央集权制度相适应

7、“皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的行政机构。”符合这一情况的事例有①秦朝御史大夫②汉朝尚书令③明朝殿阁大学士④清朝军机大臣

A、①③④ B、①②③ C、②③④ D、①②④

8、一位历史学家曾说:“类似西方的分权制衡的政体,在(中国)古书上,亦未尝无相类的制度……”他所指的制度是指 A、西周分封制 B、唐朝三省六部制 C、元朝行省制 D、清朝军机处

9、国学大师钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”钱穆先生得出这一结论的最主要的历史依据是 ( )

A、汉代宰相位高权重 B、唐代宰相人数减少 C、唐代宰相数量增加 D、皇帝权力不断加强

10、地方势力威胁中央政权的危险基本解除于 ( )

A、隋唐时期 B、北宋时期 C、元朝时期 D、清朝时期

11、春联是日常生活中对书画艺术的实用。“春联之设,自明太祖始”。朱元璋始令春联用朱砂纸作底,用黑墨写字,并取名为“万年红”(“红”与“朱”义高。)朱元璋此举用意在于 ( )

A、强调“朱”姓的尊贵显赫 B、祈盼“朱”姓政权的长治久安

C、营造红红火火的新年气氛 D、改革节日的风俗习惯

12、秦朝设丞相辅佐皇帝,隋唐分散丞相权力,明朝废丞相。这些措施从根本上体现了 ( )

A、国家统一的需要 B、权力的制衡 C、相权威胁皇权 D、中央集权的加强

13、下列关于明朝内阁说法不正确的是 ( )

A、六部几乎成其下属机构 B、由首辅主持 C、是法定的中央一级行政机构 D、是君主专制强化的产物

14、明成祖时的内阁与清雍正帝时的军机处有许多共同之处,其中最突出的是 ( )

A、统领六部,处理各种政务 B、参与决策,负责日常事务

C、掌管军事,担任安全保卫 D、参与政务,没有决策权力

15、中央集权制度自建立以下,经历了发展、完善、加强和强化的过程。下列关于中央集权制度的表述,不正确的是 ( )

A、有利于调集人力物力进行重大建设,保障经济和文化发展

B、促进了统一的多民族国家的发展和社会的稳定

C、权力高度集中,往往会导致统治暴政,激化阶级矛盾

D、阻碍了整个中华民族文化水平的提高

16、中央集权制度在我国封建社会后期(明清时期)消极因素逐渐增大,主要在于

A、激化了阶级矛盾 B、统治集团内部争权夺利斗争激烈

C、出现宦官专权局面 D、严重阻碍了资本主义萌芽的成长

17、近代中国人民的抗争,将永远地铭刻在中国人民心中。下列纪念碑刻所承载的有中国特色事件,右边2图本质上的相似之处是

A、抑制西方资本主义 B、反对外来侵略

C、反对封建统治 D、维护封建经济

18、2008年10月,法国佳士得拍卖行公开拍卖圆明园十二生肖青铜兽首中的鼠首和兔首,遭到了中国人民的强烈抗议,导致国宝在海外漂泊一百多年的罪魁祸首是

A、日本军队 B、俄国军队 C、八国联军 D、英法联军

19、下图为2008年央视一套热播的电视连续剧《闯关东》的剧照,剧情是朱开山领导山河煤矿与日本森田物产的较量。日本侵略势力第一次染指我国东北的尝试是 ( )

A、甲午中日战争 B、八国联军侵华战争 C、日俄战争 D、九一八事变

20、义和团运动失败的根本原因是 ( )

A、没有先进阶级的领导和先进思想的指导

B、提出的“扶清”口号具有局限性

C、中外反动势力的联合绞杀 D、被清政府控制和利用

21、《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族面对着或者经历了以往没有遇到过的严重危机,甚至整个民族被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要这个民族能看到出路,燃烧起新的希望,深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映20世纪中国“旧格局再也无法继续保持下去”和“奋起救亡,勇于变革”的史实

A、《马关条约》和公车上书 B、瓜分狂潮和义和团运动

C、《辛丑条约》和戊戌变法 D、《辛丑条约》和辛亥革命

22、某部历史题材的电影剧本叙述了1843年上海的场景,请找出有悖历史事实的一组镜头

A、一队队英国士兵在街上巡逻,有很多英国国旗在飘扬

B、悬挂日本国旗的工厂一家接一家 C、民众对政府割香港岛给英国感到气愤

D、在海边码头,一艘英国货船正在卸货,一旁的大清官员与英国领事商谈关锐额

23、从推动中国近代化的角度看,第二次鸦片战争给中国带来的客观积极影响是 ( )

A、中国被近增开了11处通商口岸 B、清朝有识之士发起了洋务运动

C、清政府的权力结构发生了变化 D、中国卷入资本主义世界市场

24、“我们在内战中搅了20多年……黑白不明,是非不分,败虽不足耻,胜亦不足武。今日天如人愿,让我们这一辈子有一个抗日报国的机会,今后如能为国家民族而战死沙场,才真正死得其所。”李宗仁先生的这一段话应该是在下列哪一事件后有感而发 ( )

A、北伐战争 B、台儿庄战役 C、平型关大捷 D、淮海战役

25、某校组织了历史兴趣小组,进行有关 “南京大屠杀”真实再现课题研究,在众多材料中最有力的证据是

A、当年受害者的控诉材料 B、历史专著中对“南京大屠杀”的描写

C、侵华日军撰写的回忆录 D、屠杀现场遗迹与当时拍的新闻照片

二、非选择题(共计4小题,26题15分,27题11分,28题11分,29题13分)

26、2008年2月27日,中共第十七届二中全会通过<关于深化行政管理体制改革的意见>,为我国改革开放和社会主义现代化建设提供了重要的制度保障。回溯中国古代历史,自秦代确立中央集权制度,到隋唐、明清时期都进行了许多重要的政治体制的改革,在当时产生了重要的影响。读图一至图四,然后以下回答问题:

(1)图一、图二反映的中国古代政治制度的共同特征是什么?(2分)

(2)根据图二和结合所学知识,隋唐时期,在政治制度方面进行了那些重要的改革和创新? (2分)这些改革和创新在当时发挥了怎样的作用 ? (4分)

(3)与图二相比,图三反映的政治制度有何变化?(1分)出现这一变化的原因是皇权与相权的矛盾加剧。为解决这一矛盾,当时的皇帝对中央行政部门进行了哪些改革和创新?(4分)

(4)综合上述材料,分析中国古代政治制度演变的趋势。(2分)

27、阅读下列材料:

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专成福。”

材料三 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?(4分)他们的共同点是什么?(1分)

(2)根据材料二,分析明太祖废除宰相制度的主要原因是什么?(2分)

(3)当时也有人称内阁首辅和军机大臣为宰相,这种称呼是否有实质意义?(1分)为什么?(3分)

28、阅读下列材料:

材料一 (下图)

材料二 今中国虽与欧洲各国立约通商,开埠互市,然只见彼邦商船源源不断。今日开海上某埠头,明日开内地某口岸。一国争,诸国附;一国至,诸国蜂从。滨海七省,浸成洋商世界;沿江五省,又任洋舶纵横。

——郑观应 《盛世危言》

材料三 上海在鸦片战争前是清朝一千三百多个县中的一个普通县城,1843年被开放为通商口岸。据《上海县续志》记载,光绪年间,“上海介四通八达之交,海禁大开,轮轨辐辏,竟成中国第一繁盛商埠。

(1)结合图示一,分析两次鸦片战争到甲午中日战争开放的通商口岸呈现什么趋势?(2分)这种变化说明了什么?(1分)

(2)《马关条约》相对前两次战争所获侵略权益所体现的侵略方式有什么新特点?(2分)有什么严重危害?(2分)

(3)综合以上材料及所学知识,分析通商口岸的开放对近代中国经济发展的双重影响。(4分)

29、阅读下列材料

材料一 “在(南京)马群镇警戒的时候,我们听说俘虏们被分配给各个中队,每一中队两三百我,已自行处死。”“七千人的生命(俘虏)转眼之间就从地球上消失,这是个不争的事实”。——《东史郎日记》(日本)

材料二 《南京大屠杀的虚构》出版后,日本右翼给予了高度评价,渡部升一在初版本的护封广告词中写道:“读了此书,如果今后有人仍然再提到南京大屠杀,那就只能说他是煽动反日。”

材料三 下列三幅图片反映了日军在南京的暴行图一新闻照片,图二南京大屠杀遗址, 图 三 “万人坑”

材料四 青岛的余美红老师在给学生讲南京大屠杀这段历史时,引用了她父亲讲给她的一个事例:“当时我7岁,你叔叔4岁,鬼子打南京时,人们四处逃难。你叔叔尚小,就和保姆留在家里看房子。日军砸开咱家大门,保姆被杀,你叔叔右腿被打了一枪,痛死过去,侥幸捡了一条命。”

(1)史料证据按照获取的途径和保存状态可以分为实物证据、文献证据和口传证据三类,请依此对上述材料进行分类。(3分)

(2)在《南京大屠杀的虚构》一书中,田中正明说:“记述历史有一大禁忌,就是绝对不能以传闻(口述)为证据撰写论文或记事。”对此你做何评价?(4分)

(3)材料一、二同样出自日本人,但对南京大屠杀一事为何有不同的论定?(2分)这说明了什么?(2分)

(4)若想证实余美红老师父亲的说法,上述材料中最有力的证据是哪则?(2分)

参 考 答 案

(测试范围: 专题一 古代中国的政治制度 专题二 近代中国维护国家主权的斗争)

1、答案:B解析:本题考查学生对课本分封制历史图示的掌握情况。齐、鲁、楚、吴、越都是西周时期的分封国。

2、答案: B解析: “叶落归根,认祖归宗”是中国典型的宗族观念,而这种宗族观念的内在基础是浓浓的血缘关系,联系至此,我们可推知,应是源于以血缘关系为纽带的宗法制.

3、答案: B. 解析:本题考查学生结合材料及所学知识解决问题的能力。宗法制是我国西周时期,最重要的政治制度之一,通过血缘关系的远近,形成了等级森严,小宗要服从大宗的等级制度,有利于集团内部的稳定。大小宗的关系具有相对性,例如诸侯王相对天子是小宗,但在自己的封国内是绝对的大宗。

4、答案: D解析:本题考查西周礼乐制度的基础知识。西周的分封制形成了天子—诸侯—卿大夫—士的严格等级制度,而周朝的礼乐制度实质就是维护等级制度的一种工具,生活礼仪充满了等级色彩。

5、答案:D解析:本题考查学生结合材料及所学知识解决问题的能力。郡县制下官吏由中央任免,不得世袭,故A、B、C三项符合史实,而郡县直属中央,郡县官吏没有封地,只享用一定的俸禄。

6、答案: C解析:郡县制建立的目的是削弱地方的权力和独立性,加强中央的权力,实现国家的统一和社会稳定。C项与题意不符。

7、答案:C解析:本题属于材料型选择题,解答时注意抓住材料的关键词:“资历较浅、”“地位不高”“心腹近侍”、“演变成正式的行政机构”。秦朝御史大夫位居三公显然不符合题意。

8、答案:B解析:唐朝的三省长官尚书、中书和门下都是宰相,分工明确,相互牵制,互相监督,既提高了行政效率,又实现了权力的制衡,加强了皇权。故答案选B。

9、答案: C解析:一人负责位首长制,多人负责位委员制,唐朝三省皆为宰相,三省长官职责明确,互相牵制,故称之委员制,故答案选C。

10、答案: B解析:北宋建立初期,吸收了唐朝藩镇割据导致灭亡的教训,重点削弱地方权力,收归中央,利用文官担任知州,派转运使管理地方财政,至此中国历史基本没有出现大规模的地方割据,故答案选B。

11、答案: B解析:本题主要考察学生理解分析问题的能力。根据题干中“万年红”,“红”与“朱”义同等信息表明朱元璋祈盼“朱”姓政权的长治久安,而不是强调“朱”姓的尊贵显赫,C、D两项表述不符合题意,故选B项。

12、答案: D解析: 专制主义中央集权制度的核心是皇权的至高无上,宰相制度的存废及变迁,以是否有利于加强中央集权为出发点。

13、答案: C解析: 本题考查明朝内阁的性质。内阁不是法定的中央一级行政机构,只是皇帝的内侍机构,具有顾问集团性质的机构,是君主专制强化的产物。

14、答案: D解析: 明成祖时选拔翰林院官员为殿阁大学士,入文渊阁,随侍皇帝,参与政务;清雍正帝时设军机处,但军国大事均有皇帝一人裁决,军机大臣只是跪首笔录,上传下达,无论是明朝内阁还是清朝的军机处都不是中央的法定行政机构,具有顾问集团的性质。

15、答案: D解析:本题重在考查学生对中央集权制的历史评价。中央集权制度是我国两千多年封建社会最重要的政治制度,促进了社会经济的发展,有利于国家的统一和社会稳定,促进了整个中华民族文化的发展,选项A、B、C都符合题意, D项错误

.16答案: D解析:明清时期封建制度已日趋衰落,专制主义中央集权制度的强化已达到了顶峰,在当时最能反映历史发展潮流的就是资本主义萌芽的诞生,而日益衰落的封建制度以及统治政策严重阻碍了其发展.故答案选D.

17、答案: B解析:本题考查的是学生分析判断能力。图一:虎门销烟, 图二:三元里抗英斗争纪念碑,

本质上都体现了中国人民抵制外来入侵的抗争精神。故答案选B。

18、答案: D解析:1860年,第二次鸦片战争,英法联军火烧圆明园,掠夺了中国大量的文物,其中包括圆明园的十二生肖青铜像.故答案选 D。

19、答案: A解析: 甲午中日战争签订《马关条约》割占辽东半岛,成为日本侵略势力第一次染指我国东北的尝试

20、答案: A解析:义和团运动是由农民阶级领导的,但农民阶级不代表先进的生产力,提不出结合实际的革命纲领,也没有先进的指导思想,决定了其失败的必然性。

21、答案: D解析:本题考查学生透过材料分析、判断问题的能力。本题属于材料型选择题,关键是获取材料的有效信息,抓住题干的关键词:“20世纪中国”、“旧格局再也无法继续保持下去”、 “奋起救亡,勇于变革”,《辛丑条约》是中国完全沦为半殖民地半封建社会,清廷成为洋人的朝廷,使“旧格局再也无法继续保持下去”。

22、答案: B解析:本题是典型的新材料、新情境、新运用。关键是抓住材料提供的关键信息,例如本题的时间限定条件:1843年,B项的合法开设工厂,始于《马关条约》。

23、答案: B解析: 本题考查学生对第二次鸦片战争历史影响的掌握程度。注意题干的关键词:“近代化的角度”、

“客观积极影响”,洋务运动迈出了中国近代化的第一步。故答案选B项。

24、答案: B解析:本题考查学生从材料中获取有效信息的能力。抓住题干的关键词“抗日报国”、“ 李宗仁”,可以判断是B项台儿庄战役。

25、答案: D解析:一般在对历史材料的考证中,A、B、C三项中当年受害者的控诉材料、历史专著中对“南京大屠杀”的描写、侵华日军撰写的回忆录,虽然作为历史材料有一定的可信度,但相对屠杀现场遗迹和当时拍的新闻照片,存在一定的主观性,故答案选D项。

26、答案:

(1)皇权至高无上,权力高度集中

(2) 改革和创新:三省六部制 ;科举制

作用:形成了分工合作、相互牵制监督的封建官僚体制,提高了行政效率,加强了中央集权;分散了相权,加强了皇权;科举制,采用考试的方法选拔官吏,抑制了门阀,加强了中央集权;提高了官员的文化素质;扩大了统治基础,有利于政局的稳定。

(3)变化:丞相制度被废除,由皇帝亲自掌管六部,直接管理政事,皇权进一步加强。

改革和创新:裁撤中书省,废除丞相,;设立内阁,权分六部。

(4)趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除。

27、答案:

(1)秦始皇不给丞相以兵,让御史大夫牵制丞相;汉武帝设“中朝”剥夺宰相的决策权;唐太宗规定三省长官都是宰相,相权一分为三;宋太祖以参知政事等官职分割相权。共同点:相权削弱,皇权加强。

(2)明太祖认为秦朝以来宰相权大会危及君主统治。

(3)没有实质意义。内阁首辅不是法定中央一级行政或决策机构的长官,其权限大小取决于皇帝;军机大臣完全听 命于皇帝。内阁首辅和军机大臣不具有宰相权力,不能对皇权形成制纸,所以不是实质意义上的宰相。

28、答案:

(1)由主要分布在东南沿海,扩展到沿海各省并延伸向内地。说明了资本主义侵略的加剧,中国一步一步的沦为半殖民地半封建社会。

(2)新特点:更注重资本输出。危害:严重阻碍了中国民族资本主义的发展

(3)经济主权受到严重侵犯;成为列强对华商品输出和资本输出的基地;中国近代工业的诞生地和相对集中的地区;促进了中国自然经济的解体;推动了近代城市的崛起。

29、答案:

(1)实物证据:材料三;文献证据:材料一、二;口传证据:材料四。

(2)传闻(口述)也是考证历史的有效证据之一,尽管其真实性不如实物证据高,但绝不可否认其价值的效性;田中正明说这番话的目的是否定日本侵略的历史,为南京大屠杀翻案;这种不能正确对待历史的举动将伤害中日两国人民的感情。

(3)东史郎先生勇于面对侵略历史,敢于承担历史责任,如实描述历史,有着强烈的正义感;而渡部升一是日本右翼分子,极力为日本的侵略行径辩护,歪曲历史的真相。这说明了不同政治态度的人有不同的历史观;当今日本右翼势力的侵略野心不死等等。

(4)材料三中的第二、第三幅图片。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭