部编人教版七年级历史下册 第6课 北宋的政治 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编人教版七年级历史下册 第6课 北宋的政治 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-16 22:02:00 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。第6课

北宋的政治第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化导入新课 宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是:“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,惟有读书高。”

民间流行的俗话则是:“做人莫做军,做铁莫做针。” “黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事和经济等方面采取了一系列措施,加强中央集权统治。北宋的政治有什么突出的特点?宋初的皇帝为什么要采取重文轻武的政策?学习目标1.了解哈赵匡胤建立北宋、赵匡胤加强中央集权、重文轻武等基本史实;

2.了解赵匡胤实施集权措施的背景条件,具体的措施,这些措施导致重文轻武的历史结果。学习重难点重点:赵匡胤改革的措施;导致重文轻武的后果

难点:赵匡胤集权措施的结果和影响。1.北宋的建立一.宋太祖强化中央集权宋太祖像建立时间:

建立者:

都城:960年赵匡胤(宋太祖)开封2.北宋的统一宋太祖、宋太宗960年—979年“先南后北”“先易后难” 时间:

人物:

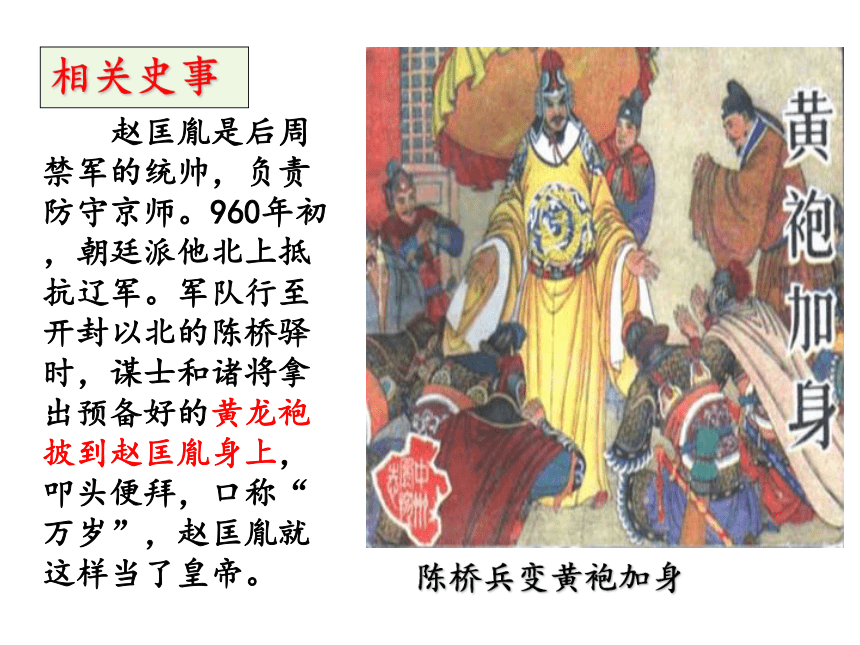

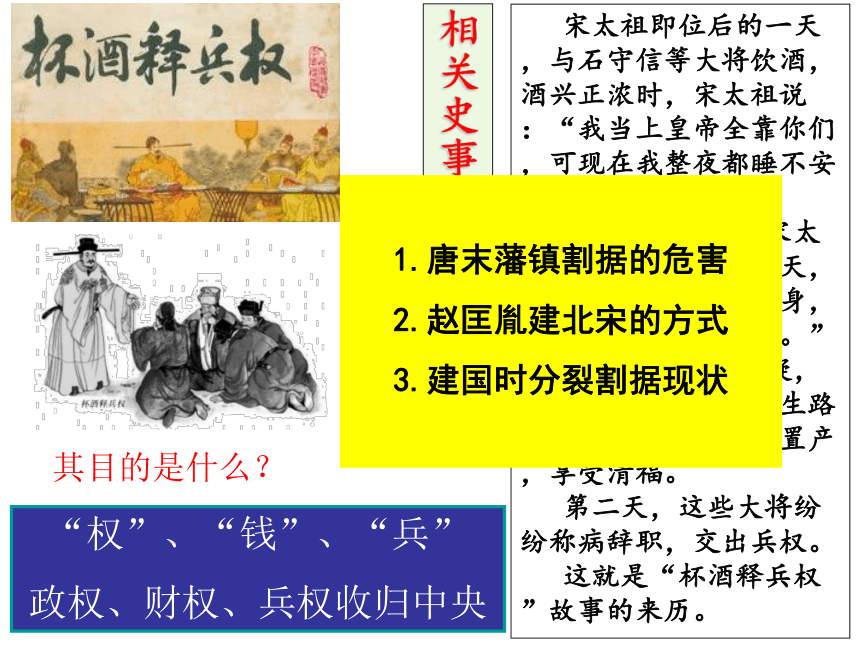

战略方针: 赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。相关史事陈桥兵变黄袍加身相关史事宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说 :“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”

众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”

众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。

第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。

这就是“杯酒释兵权”故事的来历。“权”、“钱”、“兵”

政权、财权、兵权收归中央其目的是什么?

1.唐末藩镇割据的危害

2.赵匡胤建北宋的方式

3.建国时分裂割据现状

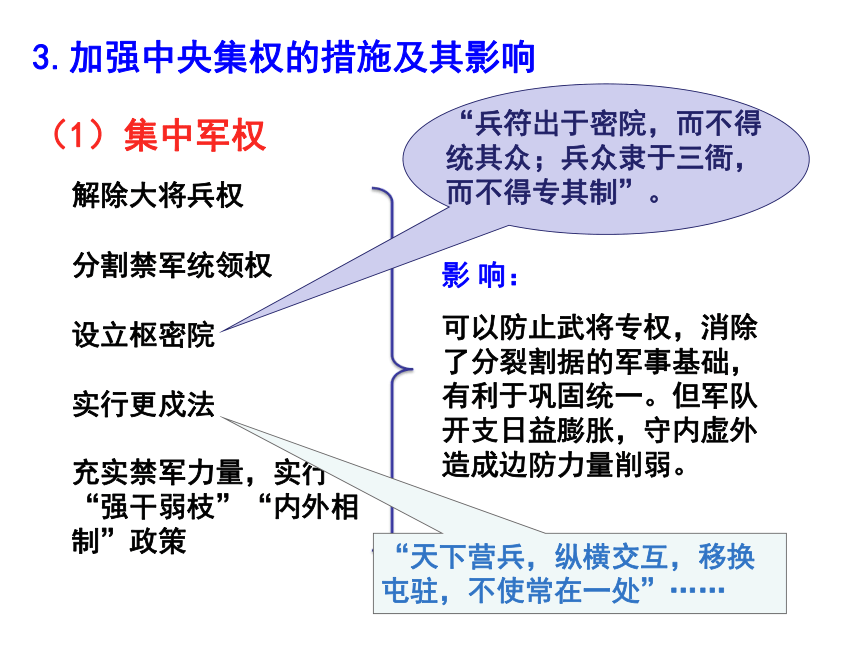

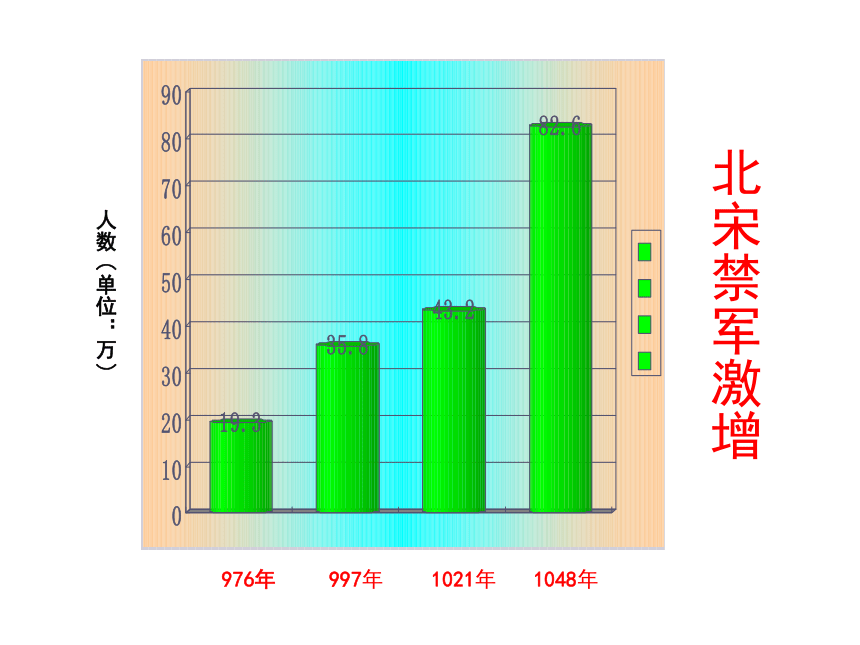

3.加强中央集权的措施及其影响(1)集中军权解除大将兵权分割禁军统领权设立枢密院实行更戍法充实禁军力量,实行“强干弱枝”“内外相制”政策影 响:

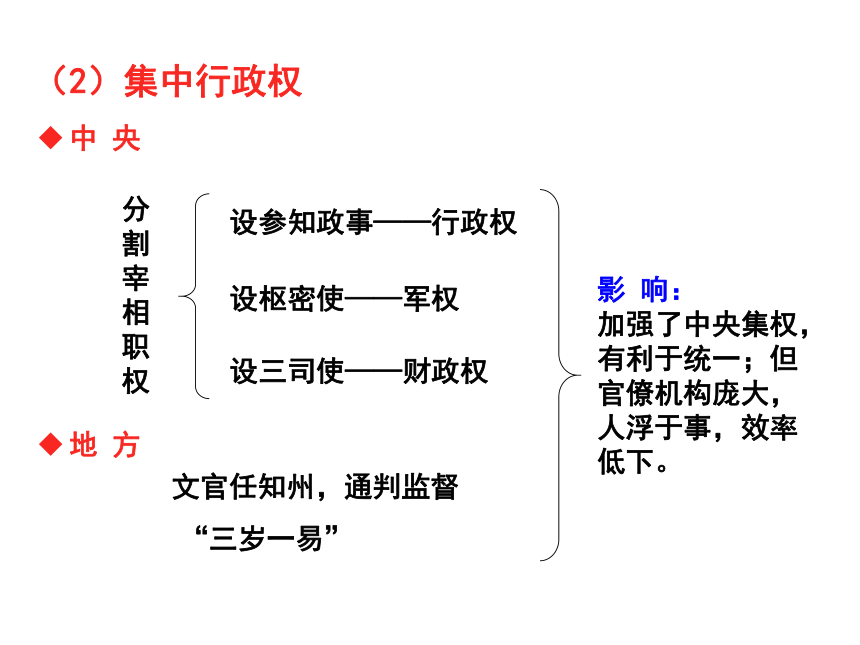

可以防止武将专权,消除了分裂割据的军事基础,有利于巩固统一。但军队开支日益膨胀,守内虚外造成边防力量削弱。976年997年1021年1048年人数(单位:万)北宋禁军激增(2)集中行政权中 央设参知政事——行政权设枢密使——军权设三司使——财政权分割宰相职权地 方文官任知州,通判监督“三岁一易”影 响:

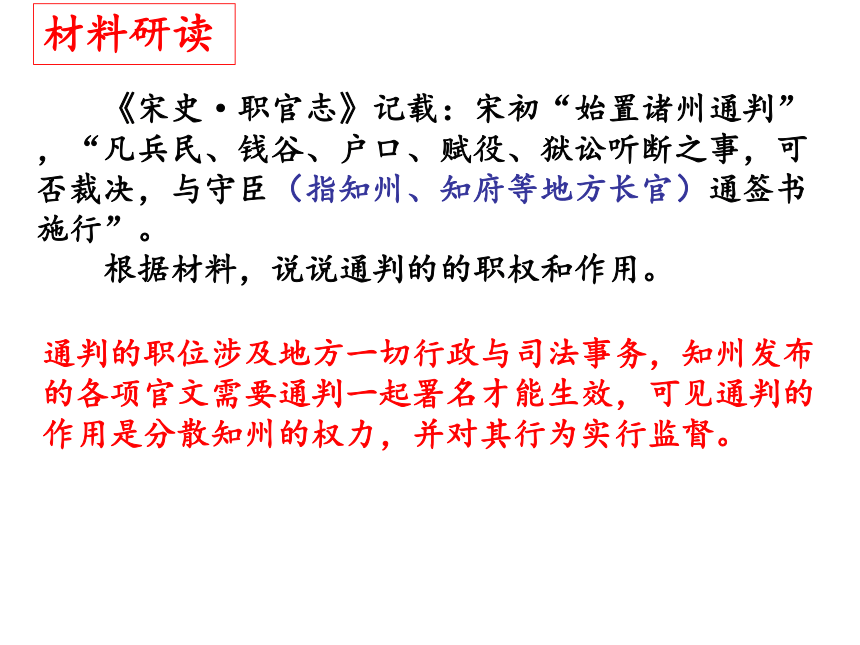

加强了中央集权,有利于统一;但官僚机构庞大,人浮于事,效率低下。材料研读 《宋史·职官志》记载:宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

根据材料,说说通判的的职权和作用。通判的职位涉及地方一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效,可见通判的作用是分散知州的权力,并对其行为实行监督。绫铜钱金银禄米绢绵官多奉高 北宋加强中央集权的措施,虽然铲除了藩镇割据的基础,但却导致官僚机构的迅速膨胀。到北宋中期,各级官僚达到17000多人。这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚机构中,有时三五个人担任同一项官职,互相推卸责任,不干实事,行政效率很低。 (3)集中财政权——设转运使影 响:

消除了地方割据的物质基础;但地方经费减少,不能调动地方积极性,造成地方贫困。宋朝中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强 结合五代十国的历史,说说在宋代,节度使的权力发生了哪些变化拥有辖区的财政权力可以自主任命下面官员有握兵之重,无发兵之权取消节度使收税的权力,设置转运使归纳宋朝政治的特点:

(1)重文轻武,文人治国。这是宋朝统治制度最明显的特点。

(2)分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

(3)强干弱枝,守内虚外。这有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋朝在对辽、西夏等战争中屡败的原因之一。1.杯酒释兵权2.收精兵削实权制钱谷:转运使(一)集中兵权(二)集中政权-(三)集中财权—A、宰相—相权一分为三B、废节度使C、州郡长官A三衙—禁军统领机构B枢密院—负责军务C“强干弱枝、守内虚外”的部兵原则受通判监督文臣担任4.宋太祖强化中央集权一、 宋太祖强化中央集权

1.北宋建立:960年,后周大将 在陈桥驿发动兵变,夺取 A

政权,改国号为宋,以 为都城,史称北宋。他就是宋太祖。

2.结束分裂:依照 的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的 局面。

3.中央集权:(1)措施:

军事:①首先在军事上解除禁军将领的 ,牢牢地控制军队。②控制对军队的 ,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。③经常调换军队将领,割断将领与士兵和地方的联系。

政治:①在中央,宋太祖防止 权力过大,采取 的办法,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派 担任各地州县的长官,实行三年一换的制度;③在各州府设 ,以分知州的权力;

经济:①下令取消节度使收税的权力,由 掌握;②在地方设置 ,把地方财赋收归中央。

(2)影响:宋朝把 强化到前所未有的程度, 大大加强。赵匡胤开封先南后北分裂割据兵权调动宰相分化事权文臣通判中央转运使中央集权皇权后周目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现宋太祖重用文臣掌握军政大权宋太宗抑制武将,提升文官地位文臣统兵格局逐渐形成文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚1.重文轻武的政策二.重文轻武的政策 宋朝重文轻武,主要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的,每年的军费开支约占财政支出的七八成,军队人数最多时达到120多万。相关史事材料研读 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权,抑制武将地位的措施。武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗都要处处受到掣肘,感受英雄无用武之地,因此发出这样的感叹;社会上,人们看到武将,不仅地位降低,而且打仗也是败多胜少,因此不再从军为荣。2.科举制改革和发展(1)概况:(2)影响:范仲淹包 拯欧阳修宋朝名臣①在全国范围营造了浓厚的读书风气;

②促进整个社会文化素养的提高;

③造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位宋人科举考试图重文轻武“万般皆下品,唯有读书高”的观点在客观上推动了文化教育的发展,但强化了为当官而读书的观点神童诗

天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,惟有读书高。3.宋朝重文轻武的影响 宋朝的重文轻武,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的巩固和社会的安定。宋朝科举考试图华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——陈寅恪材料展示

关于宋朝GDP的统计:

一是香港科技大学的刘光临先生,据他的统计与推算,宋朝的人均国民收入位于历代最高峰,为7.5两白银,远远高于晚明2.88两,要到19世纪的晚清,才追的上宋代的水平。

二是英国的经济史学家安格斯?麦迪森,他认为:“在960—1280年间,尽管中国人口增加了80%,但人均国内生产总值却由450美元增加到600美元,增加了1/3;以后一直到1820年都保持着此水平。欧洲在960—1280年间,人口增加了70%,人均国内总值则从400美元增至500美元,只增加了1/4。”也就是说,宋代的经济与生活水平,不但在纵向上优于其他时代,而且在横向上遥遥领先于同时代的欧洲。 (1)根据材料,说说宋朝经济发展状况如何。宋朝经济发展迅速,水平较高。宋太宗(2)宋朝在历史上是一个军事积贫

积弱的朝代,结合材料,说说是什么原因造成的。宋朝重文轻武,导致国家军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重。(3)启发:鉴于此,你认为国家在实施大政方针时应该遵循怎样的原则?①政策的倾向一定不能走极端;

②要综合、全盘考虑战略问题;

③要结合国情,实事求是、合理地实施各种政策;

④文武之道,一张一弛,在现代民族国家林立,但恐怖主义、霸权主义仍然存在的时代,适度的强军政策是绝对需要的。二、重文轻武的政策

目的:防止唐末以来 专横跋扈的弊端重现。

表现:(1)宋太祖有意重用 掌握军政大权;

(2) 继续抑制武将,提升文官的政策,使 的格局逐渐形成;(3)宋朝注重文教事业,改革和发展了 。

宋朝科举制度的影响:在全国范围内营造了浓厚的 风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文职局面。

重文轻武的影响:宋朝的 政策,扭转了五代十国时期 的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。武将文官文臣统兵读书科举制重文轻武尚武轻文宋太宗课后活动材料一 《陈桥兵变》材料二 宋朝宰相赵普建议宋太祖削弱藩镇的权力,

说:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。”

阅读材料,回答问题:

(1)发动陈桥兵变的是谁?被夺取政权的是哪朝?

赵匡胤。后周。

(2)按照赵普的建议,宋太祖演出了一个什么样的故事?我们应当怎样看待这一历史故事?

“杯酒释兵权”。看法一:宋太祖在分裂割据中夺得政权,深感兵权的重要,为了巩固统治,必须遏制兵权,防止分裂。“杯酒释兵权”有利于加强中央集权和社会的稳定。看法二:宋太祖疑心实在太重,对功臣采取了排斥措施,可见封建君主的独裁。(看法多元,言之成理即可)

(3)为了加强中央集权,宋太祖按照赵普的建议采取了哪些措施?

措施:①“稍夺其权”,解除了石守信等统军大将的兵权;又陆续解除了地方节度使的权力,派文臣做地方官。②“制其钱谷”,派官员到地方管理财政。③“收其精兵”,编制“禁军”,直接由皇帝控制。

课后活动2.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。√ × √ √ √ × 1、“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝。其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.元昊 C.忽必烈 D.赵匡胤

2、《宋史·太祖本纪》记载:“诸校露刃列于庭曰:诸军无主,愿策太尉为天子。未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜呼万岁。”这段史料记载的历史事件是( )

A.澶渊之盟 B.郾城之战

C.靖难之役 D.陈桥驿兵变

3、宋代加强中央集权的措施有( )

①将兵权收归中央 ②派文官任知州 ③设节度使 ④派转运使把地方财政大部分收缴中央

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④DDC4、宋代在各州郡设置通判,通判有权向朝廷直接奏报。宋朝统治者的这种做法( )

A.削弱了地方割据的军事基础

B.加强了地方行政长官的权力

C.削弱了地方割据的物质基础

D.加强了中央对地方的行政控制

5、有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以致其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A.重农抑商 B.重文轻武 C.和亲会盟 D.闭关锁国

6、有位历史老师是个对联迷,他写了许多有关中国历史上著名的帝王对联。下列哪一对联是描写宋太祖的( )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫酒色误王国

D.陈桥兵变成君主,限制武功向文治DBD7、一位学者评论他所处的朝代,认为当时地方州郡之所以 “日就困弱”,是因为朝廷把各州的“兵也收了,财也收了,赏罚政刑一切收了。”该学者所处的朝代是( )

A.秦朝 B.西汉 C.宋朝 D.唐朝

8、宋太祖曾说:“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人危害之大。”下列关于宋太祖采取这一措施的评价,正确的是( )

①形成重文轻武局面 ②加强中央对军权的控制 ③造成官僚机构膨胀 ④阻碍科举制和文化教育

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9、清朝学者赵翼写诗说:“千秋疑案陈桥驿,一著黄袍便罢兵。”该诗讲的是哪位皇帝( )

A.秦始皇 B.汉高祖 C.宋太祖 D.元世祖CAC10、中国文化中包含着众多的历史元素,《百家姓》是中国人熟知的一部关于姓氏的著作,开篇即为“赵钱孙李、周吴郑王”。根据所学知识判断,这部著作最早可能出现在( )

A.唐 B.明 C.汉 D.宋

11、针对唐朝中后期宰相“事无不统”的教训,为了进一步分割宰相权力,宋太祖采取的创新措施是( )

A.分化事权,分割宰相权利

B.废除丞相,权归三司

C.实行三省六部制

D.废除丞相,设中书省AD12、宋真宗准备让文武双全且长相俊朗的陈尧咨陪辽使射弓(射箭),并允诺授予他高级武官。陈尧咨请示其母亲后,其母杖责之:“你们父子均以文章立朝为名臣,你现在竟为了厚禄,使家族蒙受羞辱,忍心吗?”这反映出宋朝( )

A.孝亲观念浓厚 B.重文轻武传统

C.颜值备受推崇 D.选官注重才学

13、宋政府规定,各州郡的财赋,除自留一小部分外,其余运往京师开封或其它指定地点,由中央掌管。这一措施的政治作用是( )

A.保证京师的财政供应

B.消除地方割据的物质基础

C.防止农民起义

D.抵抗少数民族的进攻BB14、阅读下列材料,回答问题。

材料:太祖既得天下,召普问曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其因何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”普曰:“陛下之言及此,天地神人之福也。唐季(末)以来,战衅不息,国家不安者,其故非他,方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》

(1)“太祖”指何人?其“得天下”是在哪一年?

(2)根据材料指出“兵革不息”的原因是什么?赵匡胤。960年。节度使掌握兵权,实力强大,皇帝实力较弱。

15.材料一:做人莫做军,做铁莫做针。

材料二:宋真宗亲撰《励学篇》,宣扬“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高楼,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。”

材料三:

(1)前两则材料共同反映了宋朝统治者实行的什么政策?

重文轻武政策。(2)宋朝统治者实行这一政策的目的是什么?有何影响?

(3)材料三中宋朝科举考试的人数大大增加,其原因是什么?产生了什么作用?重文轻武政策。

(2)宋朝统治者实行这一政策的目的是什么?有何影响?

(2)目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

(3)材料三中宋朝科举考试的人数大大增加,其原因是什么?产生了什么作用?

(3)宋朝注重发展文教事业、改革和发展了科举制。作用:科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

宋朝注重发展文教事业、改革和发展了科举制。作用:科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

北宋的政治第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化导入新课 宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是:“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,惟有读书高。”

民间流行的俗话则是:“做人莫做军,做铁莫做针。” “黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与赵匡胤有关。他建立北宋后,在政治、军事和经济等方面采取了一系列措施,加强中央集权统治。北宋的政治有什么突出的特点?宋初的皇帝为什么要采取重文轻武的政策?学习目标1.了解哈赵匡胤建立北宋、赵匡胤加强中央集权、重文轻武等基本史实;

2.了解赵匡胤实施集权措施的背景条件,具体的措施,这些措施导致重文轻武的历史结果。学习重难点重点:赵匡胤改革的措施;导致重文轻武的后果

难点:赵匡胤集权措施的结果和影响。1.北宋的建立一.宋太祖强化中央集权宋太祖像建立时间:

建立者:

都城:960年赵匡胤(宋太祖)开封2.北宋的统一宋太祖、宋太宗960年—979年“先南后北”“先易后难” 时间:

人物:

战略方针: 赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。相关史事陈桥兵变黄袍加身相关史事宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说 :“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”

众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”

众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。

第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。

这就是“杯酒释兵权”故事的来历。“权”、“钱”、“兵”

政权、财权、兵权收归中央其目的是什么?

1.唐末藩镇割据的危害

2.赵匡胤建北宋的方式

3.建国时分裂割据现状

3.加强中央集权的措施及其影响(1)集中军权解除大将兵权分割禁军统领权设立枢密院实行更戍法充实禁军力量,实行“强干弱枝”“内外相制”政策影 响:

可以防止武将专权,消除了分裂割据的军事基础,有利于巩固统一。但军队开支日益膨胀,守内虚外造成边防力量削弱。976年997年1021年1048年人数(单位:万)北宋禁军激增(2)集中行政权中 央设参知政事——行政权设枢密使——军权设三司使——财政权分割宰相职权地 方文官任知州,通判监督“三岁一易”影 响:

加强了中央集权,有利于统一;但官僚机构庞大,人浮于事,效率低下。材料研读 《宋史·职官志》记载:宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

根据材料,说说通判的的职权和作用。通判的职位涉及地方一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效,可见通判的作用是分散知州的权力,并对其行为实行监督。绫铜钱金银禄米绢绵官多奉高 北宋加强中央集权的措施,虽然铲除了藩镇割据的基础,但却导致官僚机构的迅速膨胀。到北宋中期,各级官僚达到17000多人。这比实际所需人数多出两倍。庞大的官僚机构中,有时三五个人担任同一项官职,互相推卸责任,不干实事,行政效率很低。 (3)集中财政权——设转运使影 响:

消除了地方割据的物质基础;但地方经费减少,不能调动地方积极性,造成地方贫困。宋朝中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强 结合五代十国的历史,说说在宋代,节度使的权力发生了哪些变化拥有辖区的财政权力可以自主任命下面官员有握兵之重,无发兵之权取消节度使收税的权力,设置转运使归纳宋朝政治的特点:

(1)重文轻武,文人治国。这是宋朝统治制度最明显的特点。

(2)分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

(3)强干弱枝,守内虚外。这有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋朝在对辽、西夏等战争中屡败的原因之一。1.杯酒释兵权2.收精兵削实权制钱谷:转运使(一)集中兵权(二)集中政权-(三)集中财权—A、宰相—相权一分为三B、废节度使C、州郡长官A三衙—禁军统领机构B枢密院—负责军务C“强干弱枝、守内虚外”的部兵原则受通判监督文臣担任4.宋太祖强化中央集权一、 宋太祖强化中央集权

1.北宋建立:960年,后周大将 在陈桥驿发动兵变,夺取 A

政权,改国号为宋,以 为都城,史称北宋。他就是宋太祖。

2.结束分裂:依照 的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的 局面。

3.中央集权:(1)措施:

军事:①首先在军事上解除禁军将领的 ,牢牢地控制军队。②控制对军队的 ,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。③经常调换军队将领,割断将领与士兵和地方的联系。

政治:①在中央,宋太祖防止 权力过大,采取 的办法,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派 担任各地州县的长官,实行三年一换的制度;③在各州府设 ,以分知州的权力;

经济:①下令取消节度使收税的权力,由 掌握;②在地方设置 ,把地方财赋收归中央。

(2)影响:宋朝把 强化到前所未有的程度, 大大加强。赵匡胤开封先南后北分裂割据兵权调动宰相分化事权文臣通判中央转运使中央集权皇权后周目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现宋太祖重用文臣掌握军政大权宋太宗抑制武将,提升文官地位文臣统兵格局逐渐形成文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚1.重文轻武的政策二.重文轻武的政策 宋朝重文轻武,主要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的,每年的军费开支约占财政支出的七八成,军队人数最多时达到120多万。相关史事材料研读 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权,抑制武将地位的措施。武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗都要处处受到掣肘,感受英雄无用武之地,因此发出这样的感叹;社会上,人们看到武将,不仅地位降低,而且打仗也是败多胜少,因此不再从军为荣。2.科举制改革和发展(1)概况:(2)影响:范仲淹包 拯欧阳修宋朝名臣①在全国范围营造了浓厚的读书风气;

②促进整个社会文化素养的提高;

③造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位宋人科举考试图重文轻武“万般皆下品,唯有读书高”的观点在客观上推动了文化教育的发展,但强化了为当官而读书的观点神童诗

天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,惟有读书高。3.宋朝重文轻武的影响 宋朝的重文轻武,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的巩固和社会的安定。宋朝科举考试图华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——陈寅恪材料展示

关于宋朝GDP的统计:

一是香港科技大学的刘光临先生,据他的统计与推算,宋朝的人均国民收入位于历代最高峰,为7.5两白银,远远高于晚明2.88两,要到19世纪的晚清,才追的上宋代的水平。

二是英国的经济史学家安格斯?麦迪森,他认为:“在960—1280年间,尽管中国人口增加了80%,但人均国内生产总值却由450美元增加到600美元,增加了1/3;以后一直到1820年都保持着此水平。欧洲在960—1280年间,人口增加了70%,人均国内总值则从400美元增至500美元,只增加了1/4。”也就是说,宋代的经济与生活水平,不但在纵向上优于其他时代,而且在横向上遥遥领先于同时代的欧洲。 (1)根据材料,说说宋朝经济发展状况如何。宋朝经济发展迅速,水平较高。宋太宗(2)宋朝在历史上是一个军事积贫

积弱的朝代,结合材料,说说是什么原因造成的。宋朝重文轻武,导致国家军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重。(3)启发:鉴于此,你认为国家在实施大政方针时应该遵循怎样的原则?①政策的倾向一定不能走极端;

②要综合、全盘考虑战略问题;

③要结合国情,实事求是、合理地实施各种政策;

④文武之道,一张一弛,在现代民族国家林立,但恐怖主义、霸权主义仍然存在的时代,适度的强军政策是绝对需要的。二、重文轻武的政策

目的:防止唐末以来 专横跋扈的弊端重现。

表现:(1)宋太祖有意重用 掌握军政大权;

(2) 继续抑制武将,提升文官的政策,使 的格局逐渐形成;(3)宋朝注重文教事业,改革和发展了 。

宋朝科举制度的影响:在全国范围内营造了浓厚的 风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文职局面。

重文轻武的影响:宋朝的 政策,扭转了五代十国时期 的风气,杜绝了武将跋扈和兵变转移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。武将文官文臣统兵读书科举制重文轻武尚武轻文宋太宗课后活动材料一 《陈桥兵变》材料二 宋朝宰相赵普建议宋太祖削弱藩镇的权力,

说:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。”

阅读材料,回答问题:

(1)发动陈桥兵变的是谁?被夺取政权的是哪朝?

赵匡胤。后周。

(2)按照赵普的建议,宋太祖演出了一个什么样的故事?我们应当怎样看待这一历史故事?

“杯酒释兵权”。看法一:宋太祖在分裂割据中夺得政权,深感兵权的重要,为了巩固统治,必须遏制兵权,防止分裂。“杯酒释兵权”有利于加强中央集权和社会的稳定。看法二:宋太祖疑心实在太重,对功臣采取了排斥措施,可见封建君主的独裁。(看法多元,言之成理即可)

(3)为了加强中央集权,宋太祖按照赵普的建议采取了哪些措施?

措施:①“稍夺其权”,解除了石守信等统军大将的兵权;又陆续解除了地方节度使的权力,派文臣做地方官。②“制其钱谷”,派官员到地方管理财政。③“收其精兵”,编制“禁军”,直接由皇帝控制。

课后活动2.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。√ × √ √ √ × 1、“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝。其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.元昊 C.忽必烈 D.赵匡胤

2、《宋史·太祖本纪》记载:“诸校露刃列于庭曰:诸军无主,愿策太尉为天子。未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜呼万岁。”这段史料记载的历史事件是( )

A.澶渊之盟 B.郾城之战

C.靖难之役 D.陈桥驿兵变

3、宋代加强中央集权的措施有( )

①将兵权收归中央 ②派文官任知州 ③设节度使 ④派转运使把地方财政大部分收缴中央

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④DDC4、宋代在各州郡设置通判,通判有权向朝廷直接奏报。宋朝统治者的这种做法( )

A.削弱了地方割据的军事基础

B.加强了地方行政长官的权力

C.削弱了地方割据的物质基础

D.加强了中央对地方的行政控制

5、有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以致其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A.重农抑商 B.重文轻武 C.和亲会盟 D.闭关锁国

6、有位历史老师是个对联迷,他写了许多有关中国历史上著名的帝王对联。下列哪一对联是描写宋太祖的( )

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫酒色误王国

D.陈桥兵变成君主,限制武功向文治DBD7、一位学者评论他所处的朝代,认为当时地方州郡之所以 “日就困弱”,是因为朝廷把各州的“兵也收了,财也收了,赏罚政刑一切收了。”该学者所处的朝代是( )

A.秦朝 B.西汉 C.宋朝 D.唐朝

8、宋太祖曾说:“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人危害之大。”下列关于宋太祖采取这一措施的评价,正确的是( )

①形成重文轻武局面 ②加强中央对军权的控制 ③造成官僚机构膨胀 ④阻碍科举制和文化教育

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9、清朝学者赵翼写诗说:“千秋疑案陈桥驿,一著黄袍便罢兵。”该诗讲的是哪位皇帝( )

A.秦始皇 B.汉高祖 C.宋太祖 D.元世祖CAC10、中国文化中包含着众多的历史元素,《百家姓》是中国人熟知的一部关于姓氏的著作,开篇即为“赵钱孙李、周吴郑王”。根据所学知识判断,这部著作最早可能出现在( )

A.唐 B.明 C.汉 D.宋

11、针对唐朝中后期宰相“事无不统”的教训,为了进一步分割宰相权力,宋太祖采取的创新措施是( )

A.分化事权,分割宰相权利

B.废除丞相,权归三司

C.实行三省六部制

D.废除丞相,设中书省AD12、宋真宗准备让文武双全且长相俊朗的陈尧咨陪辽使射弓(射箭),并允诺授予他高级武官。陈尧咨请示其母亲后,其母杖责之:“你们父子均以文章立朝为名臣,你现在竟为了厚禄,使家族蒙受羞辱,忍心吗?”这反映出宋朝( )

A.孝亲观念浓厚 B.重文轻武传统

C.颜值备受推崇 D.选官注重才学

13、宋政府规定,各州郡的财赋,除自留一小部分外,其余运往京师开封或其它指定地点,由中央掌管。这一措施的政治作用是( )

A.保证京师的财政供应

B.消除地方割据的物质基础

C.防止农民起义

D.抵抗少数民族的进攻BB14、阅读下列材料,回答问题。

材料:太祖既得天下,召普问曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其因何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”普曰:“陛下之言及此,天地神人之福也。唐季(末)以来,战衅不息,国家不安者,其故非他,方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》

(1)“太祖”指何人?其“得天下”是在哪一年?

(2)根据材料指出“兵革不息”的原因是什么?赵匡胤。960年。节度使掌握兵权,实力强大,皇帝实力较弱。

15.材料一:做人莫做军,做铁莫做针。

材料二:宋真宗亲撰《励学篇》,宣扬“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高楼,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。”

材料三:

(1)前两则材料共同反映了宋朝统治者实行的什么政策?

重文轻武政策。(2)宋朝统治者实行这一政策的目的是什么?有何影响?

(3)材料三中宋朝科举考试的人数大大增加,其原因是什么?产生了什么作用?重文轻武政策。

(2)宋朝统治者实行这一政策的目的是什么?有何影响?

(2)目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

(3)材料三中宋朝科举考试的人数大大增加,其原因是什么?产生了什么作用?

(3)宋朝注重发展文教事业、改革和发展了科举制。作用:科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。目的:为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

影响:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

宋朝注重发展文教事业、改革和发展了科举制。作用:科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源