第14课 物质生活与习俗的变迁 课件(28张)

文档属性

| 名称 | 第14课 物质生活与习俗的变迁 课件(28张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版历史必修②

人类历史不仅仅是政治.经济.思想.外交等大事件的历史,更是与平民百姓.芸芸众生息息相关的小事件的历史,包括衣食住行、风俗习惯等。

社会史观:

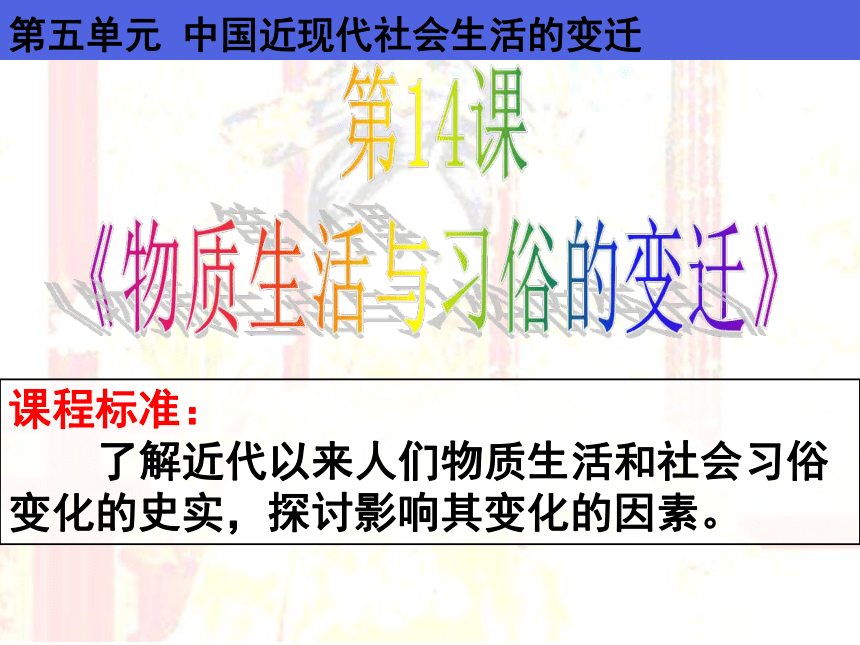

课程标准:

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

第五单元 中国近现代社会生活的变迁

第14课 物质生活与习俗的变迁

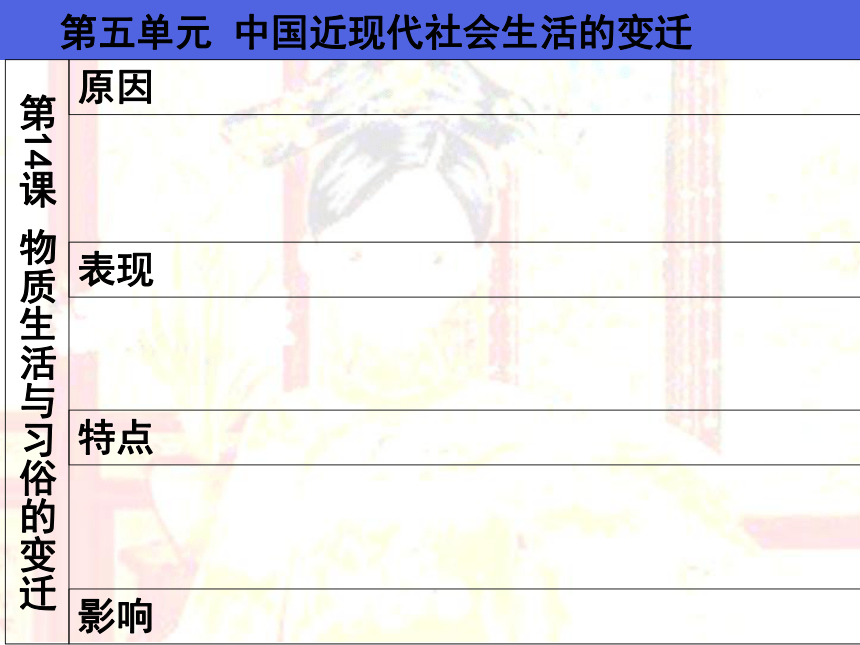

原因

表现

特点

影响

第五单元 中国近现代社会生活的变迁

原因

第14课 物质生活与习俗的变迁

材料一:上海介四通八达之交,海禁大开……世变迭起,重以沧桑,由同治视嘉庆时,其见闻异矣。由今日视同治时,其见闻尤异矣。更阅数十年,人心风俗之变幻必且倍甚于今日。

——清《上海县续志·序》

外因:欧风美雨的潜移默化。(西方生产生活方式和生活习俗的冲击)

内因:(政治/经济/思想)

政治:政府政策推动、政治运动的影响

经济:近代工商业的发展

思想:西方民主、平等思想的传播

近代社会物质生活与习俗变迁的原因是什么?

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

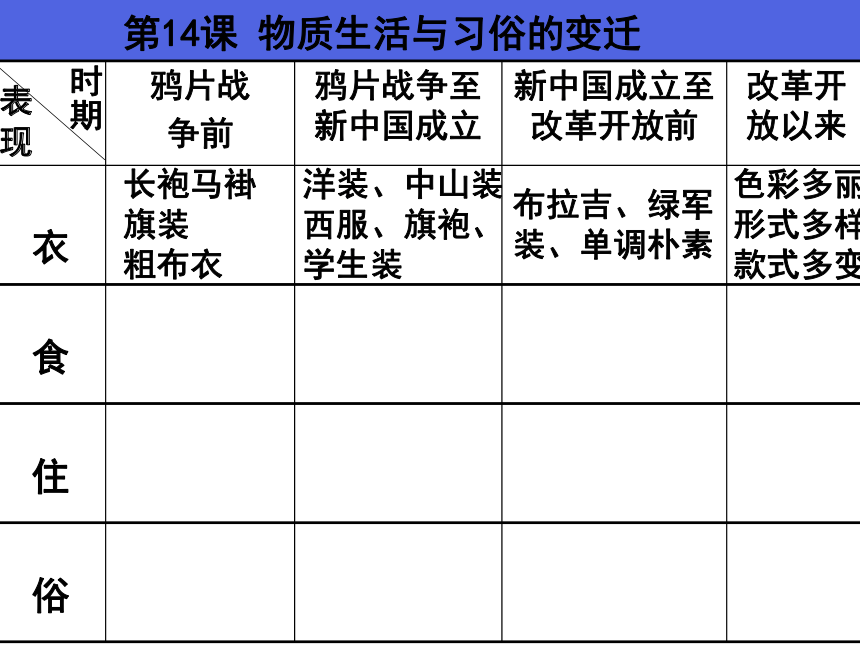

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

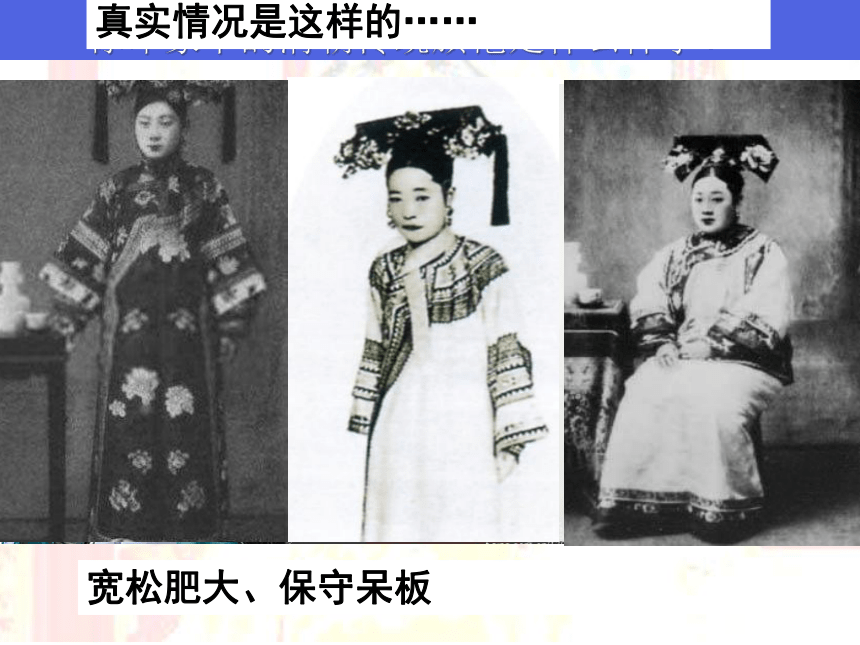

封建专制制度下——等级森严

清代官服标识(补服)

你印象中的清朝传统旗袍是什么样子?

唯美的、精致的、华丽的……

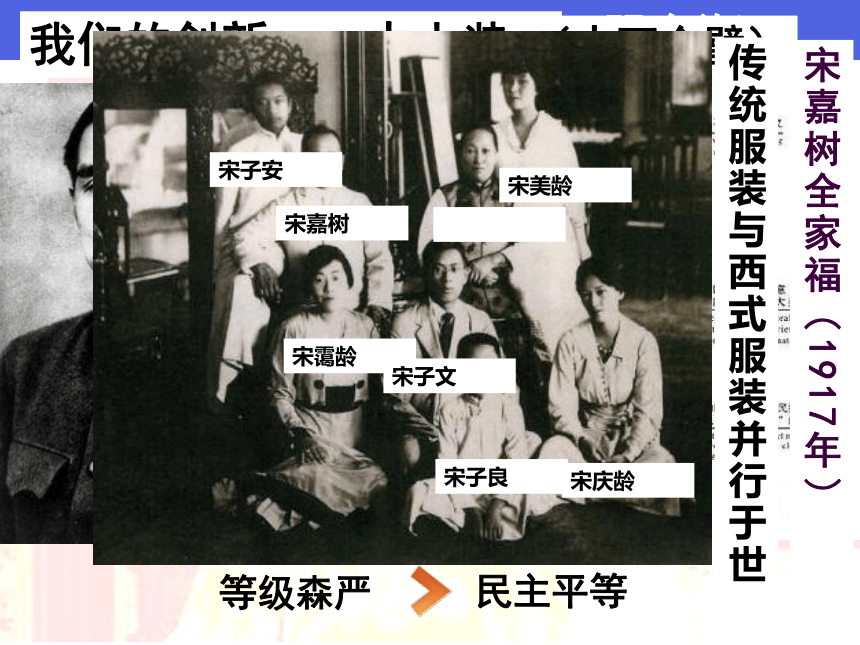

国门洞开,西服东渐

近代思想家 梁启超

近代实业家 张 謇

旗袍是在二十世纪上半叶由民国服装设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装,是一种东西方文化糅合现象。

改革开放至今:美观大方、异彩纷呈

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

满汉美食、粗食、南米

北面

西餐、面包、咖啡

物资匮乏、食物简单

解决温饱

菜篮子工程健康营养

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

满汉美食、粗食、南米

北面

西餐、面包、咖啡

物资匮乏、食物简单

解决温饱

菜篮子工程健康营养

深宅大院

(四合院)

普通民居

洋楼

豪宅

住房拥挤

家具简陋

政府安居

工程

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

北京四合院

天津租界里的小洋楼

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

满汉美食、粗食、南米

北面

西餐、面包、咖啡

物资匮乏、食物简单

跪拜礼、长辫、裹足、三从四德、封建迷信

深宅大院

(四合院)

普通民居

洋楼

豪宅

住房拥挤

家具简陋

政府安居

工程

握手、鞠躬;称呼上改先生、同志为老爷、大人、剪发放足、婚姻自主、国际公历

外出旅游

休闲娱乐

体育活动

环保

赈济救灾等

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

清末民初的传统婚礼

旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A.西式服饰传入,生活方式完全西化

B.中华民国建立,人们思想观念变化

C.城市化进程中,女性开始引领时尚

D.旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海( )

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

1921年成都警察厅发布通令:“近日妇女每多剪发齐眉,并梳拿破仑、华盛顿等头式(流行的男式发型),实属有伤风俗,应予以禁止,以挽颓风……如敢固违,定以妇女坐法并处罚家长。”对此解读正确的是( )

A.剪发齐眉成为妇女的普遍选择

B.男女平等思想逐渐深入人心

C.新潮女性的行为冲击传统习俗

D.处罚措施体现民国法治精神

1903年,上海一些新式学堂学生剪发辫,江浙许多城市青年加以效仿,他们在发辫四围留短发,覆于额头,与道教人物刘海蟾的发式相似,故得名“前刘海”。“前刘海”并没有剪掉发辫,官府仍视为大害,严令禁止。这表明当时江浙地区( )

A.道教的地位被否认

B.扫除封建陋习成为潮流

C.官府反对政治革新

D.革命思潮影响社会习俗

特点

第14课 物质生活与习俗的变迁

从过程看

从动力看

从程度看

从地域看

从实质看

经历了一个由被动到主动向西方学习的过程;

随着近代社会经济、民主思想的发展而不断加速;

地域之间严重不平衡,城市变化大于农村,沿海变化快于内地

实质上是东西方文化的碰撞,既吸收了西方文化内容,又保持着浓厚的民族特色。

由通商口岸、沿海城市向内地推进

有中国近代竹枝词云:“寿头最怕请西餐,箸换刀叉顶不欢。”意即:寿宴上最忌讳使用西餐刀叉,影响寿宴喜庆氛围。从文明史观看,这一现象本质上反映了 ( )

A.东西方文明的冲突

B.近代中国人对西方饮食已经接受

C.西餐已经普遍盛行

D.近代中国饮食受传统思想影响

积极:

政治:有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级革命的开展

思想:有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留中国文化精髓,又日趋科学合理

外交:改变中国人的形象,提高中国国际地位

消极:崇洋媚外、攀比严重,地区差距大

影响

经济:有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的发展

第14课 物质生活与习俗的变迁

新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化………

我们应该如何看待这种现象,有人认为这是一种文化的进步;也有人认为这是一种文化侵略。你赞同哪种观点?

庆祝夏日祭

继承传统,

发展创新;

民族特色,

服务世界;

多元发展,

融合进步。

第二次

第一次

第三次

第四次

变化趋势:落后——文明进步

近代以来中国社会生活四次大变化

鸦片战争后

辛亥革命后

新中国成立后

改革开放后

通商口岸地区人民生活水平变化显著

旧风俗习惯受冲击精神生活变化大

人民生活逐步提高但总体水平不高

人民生活明显提高生活方式多样化

人类历史不仅仅是政治.经济.思想.外交等大事件的历史,更是与平民百姓.芸芸众生息息相关的小事件的历史,包括衣食住行、风俗习惯等。

社会史观:

课程标准:

了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

第五单元 中国近现代社会生活的变迁

第14课 物质生活与习俗的变迁

原因

表现

特点

影响

第五单元 中国近现代社会生活的变迁

原因

第14课 物质生活与习俗的变迁

材料一:上海介四通八达之交,海禁大开……世变迭起,重以沧桑,由同治视嘉庆时,其见闻异矣。由今日视同治时,其见闻尤异矣。更阅数十年,人心风俗之变幻必且倍甚于今日。

——清《上海县续志·序》

外因:欧风美雨的潜移默化。(西方生产生活方式和生活习俗的冲击)

内因:(政治/经济/思想)

政治:政府政策推动、政治运动的影响

经济:近代工商业的发展

思想:西方民主、平等思想的传播

近代社会物质生活与习俗变迁的原因是什么?

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

封建专制制度下——等级森严

清代官服标识(补服)

你印象中的清朝传统旗袍是什么样子?

唯美的、精致的、华丽的……

国门洞开,西服东渐

近代思想家 梁启超

近代实业家 张 謇

旗袍是在二十世纪上半叶由民国服装设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装,是一种东西方文化糅合现象。

改革开放至今:美观大方、异彩纷呈

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

满汉美食、粗食、南米

北面

西餐、面包、咖啡

物资匮乏、食物简单

解决温饱

菜篮子工程健康营养

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

满汉美食、粗食、南米

北面

西餐、面包、咖啡

物资匮乏、食物简单

解决温饱

菜篮子工程健康营养

深宅大院

(四合院)

普通民居

洋楼

豪宅

住房拥挤

家具简陋

政府安居

工程

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

北京四合院

天津租界里的小洋楼

第14课 物质生活与习俗的变迁

表现

表现

时期

长袍马褂

旗装

粗布衣

洋装、中山装西服、旗袍、学生装

布拉吉、绿军装、单调朴素

色彩多丽

形式多样

款式多变

满汉美食、粗食、南米

北面

西餐、面包、咖啡

物资匮乏、食物简单

跪拜礼、长辫、裹足、三从四德、封建迷信

深宅大院

(四合院)

普通民居

洋楼

豪宅

住房拥挤

家具简陋

政府安居

工程

握手、鞠躬;称呼上改先生、同志为老爷、大人、剪发放足、婚姻自主、国际公历

外出旅游

休闲娱乐

体育活动

环保

赈济救灾等

鸦片战

争前 鸦片战争至新中国成立 新中国成立至改革开放前 改革开放以来

衣

食

住

俗

清末民初的传统婚礼

旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。其社会原因是( )

A.西式服饰传入,生活方式完全西化

B.中华民国建立,人们思想观念变化

C.城市化进程中,女性开始引领时尚

D.旗袍典雅大方,体现女性的曲线美

20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海( )

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

1921年成都警察厅发布通令:“近日妇女每多剪发齐眉,并梳拿破仑、华盛顿等头式(流行的男式发型),实属有伤风俗,应予以禁止,以挽颓风……如敢固违,定以妇女坐法并处罚家长。”对此解读正确的是( )

A.剪发齐眉成为妇女的普遍选择

B.男女平等思想逐渐深入人心

C.新潮女性的行为冲击传统习俗

D.处罚措施体现民国法治精神

1903年,上海一些新式学堂学生剪发辫,江浙许多城市青年加以效仿,他们在发辫四围留短发,覆于额头,与道教人物刘海蟾的发式相似,故得名“前刘海”。“前刘海”并没有剪掉发辫,官府仍视为大害,严令禁止。这表明当时江浙地区( )

A.道教的地位被否认

B.扫除封建陋习成为潮流

C.官府反对政治革新

D.革命思潮影响社会习俗

特点

第14课 物质生活与习俗的变迁

从过程看

从动力看

从程度看

从地域看

从实质看

经历了一个由被动到主动向西方学习的过程;

随着近代社会经济、民主思想的发展而不断加速;

地域之间严重不平衡,城市变化大于农村,沿海变化快于内地

实质上是东西方文化的碰撞,既吸收了西方文化内容,又保持着浓厚的民族特色。

由通商口岸、沿海城市向内地推进

有中国近代竹枝词云:“寿头最怕请西餐,箸换刀叉顶不欢。”意即:寿宴上最忌讳使用西餐刀叉,影响寿宴喜庆氛围。从文明史观看,这一现象本质上反映了 ( )

A.东西方文明的冲突

B.近代中国人对西方饮食已经接受

C.西餐已经普遍盛行

D.近代中国饮食受传统思想影响

积极:

政治:有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级革命的开展

思想:有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留中国文化精髓,又日趋科学合理

外交:改变中国人的形象,提高中国国际地位

消极:崇洋媚外、攀比严重,地区差距大

影响

经济:有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的发展

第14课 物质生活与习俗的变迁

新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化………

我们应该如何看待这种现象,有人认为这是一种文化的进步;也有人认为这是一种文化侵略。你赞同哪种观点?

庆祝夏日祭

继承传统,

发展创新;

民族特色,

服务世界;

多元发展,

融合进步。

第二次

第一次

第三次

第四次

变化趋势:落后——文明进步

近代以来中国社会生活四次大变化

鸦片战争后

辛亥革命后

新中国成立后

改革开放后

通商口岸地区人民生活水平变化显著

旧风俗习惯受冲击精神生活变化大

人民生活逐步提高但总体水平不高

人民生活明显提高生活方式多样化

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势