15民族文化的瑰宝--- 辉煌的中国古代工艺美术 课件(22张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 15民族文化的瑰宝--- 辉煌的中国古代工艺美术 课件(22张幻灯片) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 923.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2019-04-16 21:30:04 | ||

图片预览

文档简介

课件22张PPT。辉煌的中国古代青铜艺术 青铜的概念 青铜是铜和锡铅的合金,因为红铜(纯铜)的熔点很高(1083度),而硬度较低,加入锡铅,可以降低熔点(700度—900度),而且增加硬度,在应用上具有广泛的适用性。人类在使用铁器以前,广泛地使用青铜铸造各种器具。青铜的分类 青铜器的出现改写了中华民族的历史文化。 生产用具的改革,往往带动另一个经济革命的潮流;青铜器的发明,对农林家而言,坚固了他们的刀、犁、铲……等;对渔猎家而言,则尖锐了他们的矛、箭、等;不仅增加了产业收获,亦保障安定先民的生活,因此,商周两朝因为青铜时代的来临,发展为当时最强盛的王国。 追溯青铜器的起源,根据出土的记录看来,应在商代以前便有青铜器的足迹。青铜器的出现应跟随陶器制造的过程而来。人们以“窑炉”烧陶时,火的温度愈来愈高,后来发现其高温的程度连矿石中较低温溶解的金属亦可溶解,因此他们便放入青铜、锡、铅等金属一起溶烧,便制成了青铜器。 虽然青铜器于其他民族亦出现过,但却没有一个民族如商周般将青铜器有系统地发展成礼乐制度,因此青铜器时代对我中华民族可谓意义重大。 礼器类?

? 礼器是夏商周时期奴隶主贵族用于祭祀、朝聘、宴飨及丧葬等礼仪活动中的器物,用以表示使用者的身份等级,是当时礼制的体现。是贵族立国传家的宝器,是维护统治的工具。青铜礼器为中国古代青铜器所特有,是区别于世界上其它国家古代青铜器的显著特点。青铜礼器分为食器、酒器、水器、乐器四大类。

兵器类?

? 青铜兵器十分发达,数量巨大,种类很多。主要有用于车战的长兵器戈、矛、戟。戈是最主要的兵器,用于勾杀,可能是从镰刀发展而来;形制发展变化较大,从商代的无胡戈一直发展到战国时期的长胡四穿戈。矛为刺兵。戟为戈、矛之合体。春秋以后随着步、骑兵的发展,青铜剑有了很大发展。此外还有作为刑具、仪仗并代表军事首领权威的青铜钺以及远射武器铜镞和铜弩机、防护武器铜胄及铜盾饰等。

生活用器及其它?

? 主要有青铜货币(另述)、度量衡器、玺印符节、铜镜(另述)、带钩、青铜建筑饰件、铜灯及雕塑艺术品等。有些(如货币、铜镜)在青铜时代结束以后,仍然继续长期使用。

生产工具类?

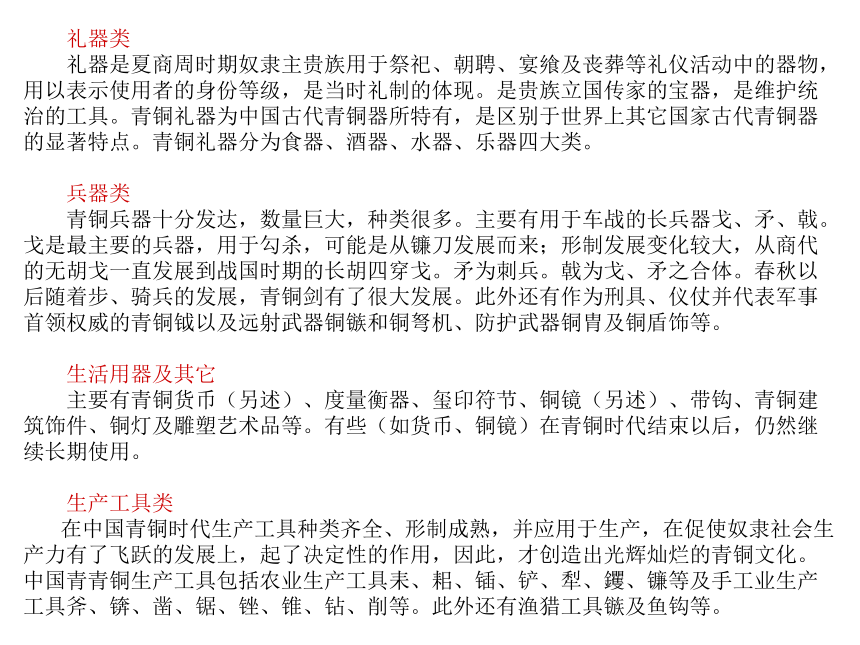

? 在中国青铜时代生产工具种类齐全、形制成熟,并应用于生产,在促使奴隶社会生产力有了飞跃的发展上,起了决定性的作用,因此,才创造出光辉灿烂的青铜文化。中国青青铜生产工具包括农业生产工具耒、耜、锸、铲、犁、钁、镰等及手工业生产工具斧、锛、凿、锯、锉、锥、钻、削等。此外还有渔猎工具镞及鱼钩等。 《司母戊大方鼎》 中国青铜文化真正的发展最高峰出现在商朝和西周时期,尤其是商代以鼎为代表的祭祀用容器的制作,最为著名。

作品的鼎身呈长方形,口沿很厚,轮廓方直,显现出不可动摇的气势。鼎的四个立面中心都是空白素面,周围则布满商代典型的兽面花纹和夔龙花纹。这些兽面纹又称饕餮纹,是以虎、牛、羊等动物为原型,经过综合、夸张等艺术处理手法而创造出的一种神秘的动物形象。鼎耳的侧面雕刻有两只相对的猛虎,虎口大张,共衔着一个人头。这种恐怖的吃人形象,渲染出一种精神上的压迫感,以显示统治阶级的无上权威。

《司母戊大方鼎》以其庄严的造型,庞大的体积和神秘的花纹,成为商朝贵族王权与神权艺术的最典型代表,同时也是研究中国古代历史的重要史料。

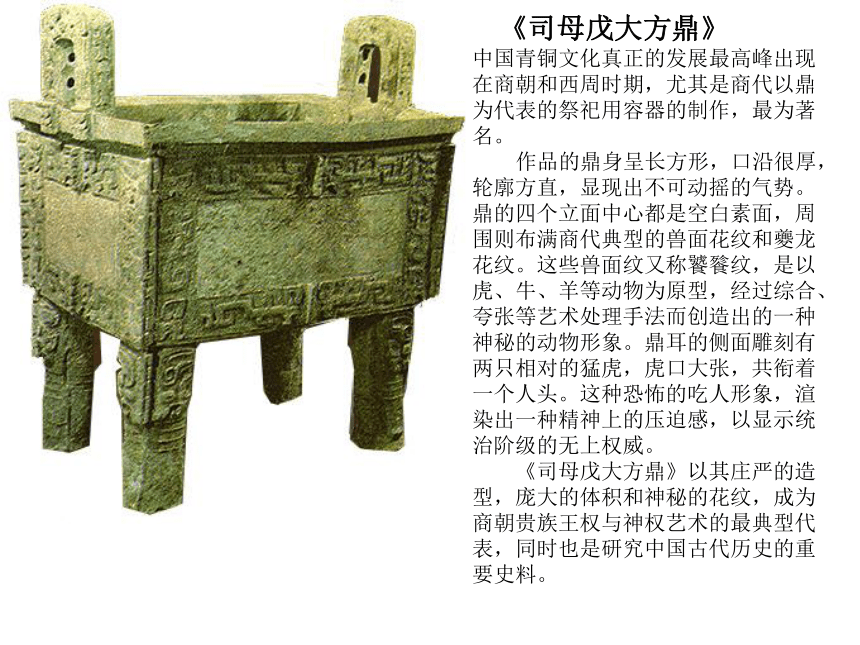

《四羊方尊》 这件作品分为上中下三部分。容器的口颈部分被制作成强劲有力的弧线形,下部的支座是由稳重的直线围成的圈足,中间的羊型装饰雕刻是整个作品中最精彩的部分。四个造型雄伟奇特、伸出硕大卷曲羊角的羊头形象,被巧妙地安排在容器的四周转角处,神情安祥而平静。作品中,线条的雕刻强劲有力,在宁静和动态中透出神秘、威严的气氛。羊的肩部空隙中雕有带双角的小龙头,四周分布精细的鳞纹、饕餮纹等装饰。整个作品不仅造型生动奇特,雕镂精美,还显示出高超的铸造技艺:羊头和羊角都是事先铸造出的,被镶嵌在铸造整个容器的外模中浇铸而成。这种方法在铸造工艺中被称为二次铸造法,在当时达到了很高的水平。 1986年四川广汉三星堆青铜器群的发现,揭开了川西平原古蜀文明的神秘面纱。证明从距今三千年前,这里已具有高度发达的古代文明。神秘而奇特的巴蜀青铜器,充分展现了巴蜀古代文明的顶尖成就,具有很高的历史、艺术和科学价值。三星堆,自此蜚声海内外,并于1988年1月由国务院公布为全国重点文物保护单位。 殷商时期,以三星堆为中心的古蜀王国,在进行祭祀活动中大量使用了青铜器,由此出现了一大批人和动物、植物的立体塑像和人兽形状的饰件,成为早期巴蜀青铜器特有的典范之作。在相对独立的发展历程中,巴蜀青铜器孕育了自己奇特新颖的艺术风格,创造了别具一格的美学传统,成为古代东方艺术中的一朵奇葩。 三星堆青铜器系列是三星堆出土的青铜器群中杰出范本的仿制品,所选器物展示了巴蜀青铜器铸冶的高超技艺,以及巴蜀青铜文化的演进史。可以说,三星堆青铜器系列是了解巴蜀古文明的一个视窗。 三星堆青铜器系列所精选的每一件青铜器均由铸造名家按原器仿制,其型制、纹饰、成色极臻原器。其中的国宝文物"青铜立人像"、"突目面具"形体硕大、形象奇特、造型优美、内涵深邃,不仅为中国青铜文化所稀有,而且在世界青铜艺术中也极为罕见。 三星堆青铜器系列作为巴蜀青铜器仿制品的杰出之作,足可使巴蜀古文明的仰慕者心醉于数千载前灿烂辉煌的历史殿堂之中,而其鲜明独特的风格标识,将弘扬巴蜀青铜文化的梦想变为活生生的现实。

立鸟像铸于商代晚期,原件为青铜神树枝头的饰件,通高21厘米。立鸟像两眼圆睁,尾羽后翘,钩状的巨喙,十分醒目。尖利的鸟爪紧攥枝头的果实,昂首挺胸,造型栩栩栩如生,姿态优美无比。

立鸟像铸于商代晚期,原件高33.9厘米,宽19.3厘米,高冠翘楚,造型优美,再现了古蜀先民将鸟作为图腾,以鸟为始祖神,对鸟无限崇拜的情愫。

人首鸟身像铸于商代晚期,原件为青铜神树权头的饰件,通高12厘米。立鸟利爪,人首高冠翘楚,挺胸高扬。双翅和尾羽花纹极为繁杂。整个造型神灵怪异,具有超前非凡的艺术想像力,实属一件罕见的青铜艺术珍品。

公鸡像铸于商代晚期,原件通高14.2厘米,方座边长2.5厘米,鸡长11.7厘米。该公鸡昂首引颈,尾羽丰满,立于门字形方座上。 喇叭座顶尊人像铸于商代晚期,原件高15.6厘米,直径9.8厘米,人像跪坐于喇叭形圈足座上,头顶喇叭口尊,尊内放有祭品,表现出古蜀先民在祭礼时庄重、严肃、虔诚无比的神态。 突目面具铸于商代晚期,原件高64.5厘米,宽138厘米,眼球柱状外突长达13.5厘米,其造型在世界上亦属首见,是迄今为止最大、最早的青铜纵目面具,型制朴素奇诡,神秘怪诞,令人敬畏,不仅反映了深邃的社会内涵,而且丰富了巴蜀青铜艺术的风格与内容。仿制品分大、小两款。 人头像铸于商代晚期,原件高13.5厘米,宽10厘米,圆头顶,头上戴辫索状圆箍,粗眉杏眼,蒜鼻短颈。 人头像铸于商代晚期,原件横径11厘米,纵径12.8厘米,通高37厘米,圆头顶,脸蒙面罩,脑后斜插一扁圆形发饰。 人头像铸于商代中期,原件横径14厘米,纵径16厘米,通高46.7厘米,头戴双角形头盔,面蒙方形面罩,立眼高鼻,阔口闭唇,嘴角下钩,表情威严。 平顶人头像铸于商代晚期,原件通高40.5厘米。平顶,巨目粗眉,立鼻阔口,三角形长颈。 跪坐人像铸于商代中期,原件高14.6厘米,宽脸方颐,张口露齿,直视前方,神态严肃,双手扶膝踞坐,发后梳成扁高发髻,是一个奴隶的塑像。 立人像铸于商代晚期,人像高172厘米,底座高90厘米,通高262厘米,是世界上最大的青铜立人像,被尊称为"世界铜像之王"。人像头戴莲花高冠,身披法带,端庄肃穆、威风凛凛立于神坛方座之上。其造型气度恢弘,神圣威严,象征着至高无上的神权和王权,展示了一个集神、巫、王于一体的领袖人物形象。其精湛的青铜铸造工艺和独特的美学表述能力令人叹为观止,是不可多得的国宝级珍藏品。 鹰铃铸于商代晚期,原件高14厘米,宽8.8厘米,铃作鹰蹲栖状,鹰为钩鼻、尖喙、大眼、矮冠,整体造型神采奕奕,显示出动静结合、虚实相生的韵味。是一件带有原始艺术风格的青铜乐器。 兽面纹铃铸于商代晚期,原件高7.3厘米。铃身呈扁圆柱状,断面为长椭圆形。两面饰兽面纹,兽面为立眼,卷角,是一件造型古朴的青铜乐器。 青铜花瓣铃铸于商代晚期,原件高12.15厘米,铃舌长10.3厘米。铃为喇叭花形,上为花托,花分四瓣,中悬铃舌。 人面具铸于商代晚期,原件高15.2厘米,宽17.9厘米。平顶,立眼方颐,粗眉阔口。春秋晚期 夔龙纹甬钟西周~春秋 戎生编钟 《铜奔马》铜马作奔驰状,昂首嘶鸣,

长尾飘举,三足腾空,右后足踏一凌云展翅、回首惊视的燕形飞禽,故有"马踏飞燕"、"马超龙雀"之名。燕陷马蹄,暗寓奔马风驰电掣,似天马行空,凛然超越飞燕。奔马三足腾空,体重全落于一足和蹄下的飞燕之上,其平实稳定的力学结构也同样令人匪夷所思、赞叹不绝。 铜奔马以其巧妙的构思、独特的造型、优美的体态、精湛的技术,再现一尊宛似天马的塑像,堪称中外青铜艺术的旷世佳品。它不仅是汉代明器雕塑的惊人之作,也是整个中国雕塑艺术的杰出典范。 青铜的纹饰

青铜的纹饰不仅是对青铜器的装饰,还是统治阶级意识形态的反映和古代社会文明、时代风貌的标志,也是现代进行青铜器研究断代的重要依据。青铜器纹饰大体可分为动物形、几何形和人物活动图形等三大类。不同时代或不同阶段都有各自的风格特点。动物形纹饰:包括饕餮纹、龙纹、鸟纹、虎纹、牛纹、象纹、鹿纹、蝉纹、蛇纹、鱼纹、贝纹和龟纹等。其中饕餮纹、龙纹和凤鸟纹等都属於幻想和神话传说中的动物,也称奇异动物。饕餮纹是宋代人们根据《吕氏春秋》一书而定,它象征古代传说中的一种贪食凶兽的面形,也称兽面纹。其基本特征是动物头部正面的图像,通常以浮雕出扉棱为兽鼻,两边有对称的兽目,上有眉,侧有耳,獠牙,大咧嘴,额顶两侧大部有一对突出的牴角,兽面两侧大多有展开的躯干,下部往往有足。此种图案是动物纹构图中最原始的一种形式。常作为商周器物上的主题纹饰。

龙纹和鸟纹在青铜器上多作对称式排列。商代人们对自然界现象不认识,不理解,而产生祭祀天地山川,崇拜鬼神。反映在青铜器纹饰上,多属抽象、幻想的动物,给人以神秘、庄严、肃穆之气氛。在商代前期青铜器纹饰较简单,大都饰以单线条的饕餮纹,夹以圈带纹、乳丁纹和涡纹等。商代后期,流行繁缛花纹,主要表现以云雷纹为地纹,主题纹饰除饕餮纹外,还有蝉纹、鸟纹、龟纹、蛇纹等动物纹和各种几何形纹饰。花纹往往遍布器物全身。商末周初,社会动乱,天命观动摇,是西周青铜器纹饰变化的重要因素。此时已不是狂热的崇拜鬼神,而是较多地注意对祖先的祭祀,作器铸铭文,以颂扬先人的功德,宣扬夺取政权符合天命,以巩固政权。西周早期青铜器纹饰继承商代晚期的传统,西周中、晚期则多铸有长篇铭文。而青铜器纹饰则主要做为一种装饰趋向简化。饕餮纹逐渐失去主题纹饰地位,而下降为附饰。代之而起的是一种清新、流畅的风格。带状花纹增多,最常见的纹饰有鸟纹、窃曲纹、重环纹、波曲纹、瓦纹等。春秋战国之际,处于奴隶制向封建制过渡时期,在摆脱奴隶主阶级旧观念束缚下,无论从青铜器纹饰的多样性和构图的灵活性,都表明青铜工艺发展进入新阶段。青铜纹饰较前有了较大变化。商和西周青铜器上以对称的饕餮等兽面纹为主繁缛纹样已被淘汰,代之以动物纹、几何纹与人物活动图形等。如窃曲纹、贝纹、蛇纹、重环纹、云雷纹以及描写当时社会生活的采桑、狩猎、宴饮、水陆攻战纹等。镶嵌、鎏金、金银错等新兴青铜工艺的出现,使春秋战国铜器的装饰花纹更加富丽豪华。《兽面纹》殷墟晚期 青铜纹饰 这幅兽面纹,选自商代殷墟出土的父辛尊。它是正面描绘头部的兽面纹,巨睛直视,显示一种威力,在商周青铜纹饰中最为普遍,宋代以来,人们把这种兽面纹称做饕餮纹,是一种被神化的、幻想出来的、具有某种威严的神秘意义的形象。它和原始的图腾崇拜有一定的联系,在这幅兽面纹的左右下角各配置一小凤鸟纹饰,形态生动有力。 《水陆攻战纹》 战国时代,青铜工艺出现了新创造:青铜画像,而且所描绘的是现实生活中的场面:宴饮、会射、采桑、弋射、狩猎…… 《莲鹤方壶》,高122厘米,宽54 厘米,作于春秋时期,出土于河南新郑,原为一对,现分别收藏于故宫博物院和河南省博物馆。 这是一件巨大的青铜盛酒器,采用了圆雕、浅浮雕、细刻、焊接等多种技法铸造而成。它的壶身高大,结构严密,通体布满了盘曲的龙形装饰花纹,两侧并铸有圆雕的龙形细长双耳,底部是两只伏兽,负壶而走。整个壶的造型优美厚重,壶身的圆雕装饰充满了一种神秘色彩,体现商朝青铜器一贯奇特、怪异的艺术风格。在壶盖周围并列双层向外展开的莲花瓣中,屹立着一只展翅欲飞的仙鹤,却完全采用写实手法,在神秘氛围中烘托出一丝清新的感觉。 《长信宫灯》,青铜制品,通高48厘米,人高44.5厘米,西汉时期制作,出土于河北满城中山靖王刘盛之妻窦绾墓。 这是一件通体鎏金的铜灯,上面刻有“长信尚浴”等铭文共65字,所以被命名为《长信宫灯》。这件作品作为日用灯具,设计精巧,结构合理, 整体形象是跪坐着的一个宫女,左手托住灯底部,右手则与灯罩连为一体。整个灯分为头部、身躯、右臂、灯座、灯盘和灯罩六部分,是分别铸造后合在一起的;灯盘可以转动,灯罩则能自由开合以调整灯光所照方向及亮度的大小。宫女的右臂和身躯相通,烟气可以通过右臂进入体内,并留下烟灰,以减少室内油烟的污染。值得注意的是持灯宫女的形象:她身穿广袖长衫,动作自然而优美,面目端庄清秀,头略向前倾斜,目光专注,神情疲惫而小心翼翼,表现出一个下层年轻宫女所特有的心理特征。 ??? 《长信宫灯》造型装饰轻巧华丽,一改以往青铜器皿的神秘厚重,显得舒展自如,接近人世生活。说明汉初青铜器在注重它的装饰性的同时,也开始注意实用价值。是一件实用和美观高度统一的工艺美术品。

? 礼器是夏商周时期奴隶主贵族用于祭祀、朝聘、宴飨及丧葬等礼仪活动中的器物,用以表示使用者的身份等级,是当时礼制的体现。是贵族立国传家的宝器,是维护统治的工具。青铜礼器为中国古代青铜器所特有,是区别于世界上其它国家古代青铜器的显著特点。青铜礼器分为食器、酒器、水器、乐器四大类。

兵器类?

? 青铜兵器十分发达,数量巨大,种类很多。主要有用于车战的长兵器戈、矛、戟。戈是最主要的兵器,用于勾杀,可能是从镰刀发展而来;形制发展变化较大,从商代的无胡戈一直发展到战国时期的长胡四穿戈。矛为刺兵。戟为戈、矛之合体。春秋以后随着步、骑兵的发展,青铜剑有了很大发展。此外还有作为刑具、仪仗并代表军事首领权威的青铜钺以及远射武器铜镞和铜弩机、防护武器铜胄及铜盾饰等。

生活用器及其它?

? 主要有青铜货币(另述)、度量衡器、玺印符节、铜镜(另述)、带钩、青铜建筑饰件、铜灯及雕塑艺术品等。有些(如货币、铜镜)在青铜时代结束以后,仍然继续长期使用。

生产工具类?

? 在中国青铜时代生产工具种类齐全、形制成熟,并应用于生产,在促使奴隶社会生产力有了飞跃的发展上,起了决定性的作用,因此,才创造出光辉灿烂的青铜文化。中国青青铜生产工具包括农业生产工具耒、耜、锸、铲、犁、钁、镰等及手工业生产工具斧、锛、凿、锯、锉、锥、钻、削等。此外还有渔猎工具镞及鱼钩等。 《司母戊大方鼎》 中国青铜文化真正的发展最高峰出现在商朝和西周时期,尤其是商代以鼎为代表的祭祀用容器的制作,最为著名。

作品的鼎身呈长方形,口沿很厚,轮廓方直,显现出不可动摇的气势。鼎的四个立面中心都是空白素面,周围则布满商代典型的兽面花纹和夔龙花纹。这些兽面纹又称饕餮纹,是以虎、牛、羊等动物为原型,经过综合、夸张等艺术处理手法而创造出的一种神秘的动物形象。鼎耳的侧面雕刻有两只相对的猛虎,虎口大张,共衔着一个人头。这种恐怖的吃人形象,渲染出一种精神上的压迫感,以显示统治阶级的无上权威。

《司母戊大方鼎》以其庄严的造型,庞大的体积和神秘的花纹,成为商朝贵族王权与神权艺术的最典型代表,同时也是研究中国古代历史的重要史料。

《四羊方尊》 这件作品分为上中下三部分。容器的口颈部分被制作成强劲有力的弧线形,下部的支座是由稳重的直线围成的圈足,中间的羊型装饰雕刻是整个作品中最精彩的部分。四个造型雄伟奇特、伸出硕大卷曲羊角的羊头形象,被巧妙地安排在容器的四周转角处,神情安祥而平静。作品中,线条的雕刻强劲有力,在宁静和动态中透出神秘、威严的气氛。羊的肩部空隙中雕有带双角的小龙头,四周分布精细的鳞纹、饕餮纹等装饰。整个作品不仅造型生动奇特,雕镂精美,还显示出高超的铸造技艺:羊头和羊角都是事先铸造出的,被镶嵌在铸造整个容器的外模中浇铸而成。这种方法在铸造工艺中被称为二次铸造法,在当时达到了很高的水平。 1986年四川广汉三星堆青铜器群的发现,揭开了川西平原古蜀文明的神秘面纱。证明从距今三千年前,这里已具有高度发达的古代文明。神秘而奇特的巴蜀青铜器,充分展现了巴蜀古代文明的顶尖成就,具有很高的历史、艺术和科学价值。三星堆,自此蜚声海内外,并于1988年1月由国务院公布为全国重点文物保护单位。 殷商时期,以三星堆为中心的古蜀王国,在进行祭祀活动中大量使用了青铜器,由此出现了一大批人和动物、植物的立体塑像和人兽形状的饰件,成为早期巴蜀青铜器特有的典范之作。在相对独立的发展历程中,巴蜀青铜器孕育了自己奇特新颖的艺术风格,创造了别具一格的美学传统,成为古代东方艺术中的一朵奇葩。 三星堆青铜器系列是三星堆出土的青铜器群中杰出范本的仿制品,所选器物展示了巴蜀青铜器铸冶的高超技艺,以及巴蜀青铜文化的演进史。可以说,三星堆青铜器系列是了解巴蜀古文明的一个视窗。 三星堆青铜器系列所精选的每一件青铜器均由铸造名家按原器仿制,其型制、纹饰、成色极臻原器。其中的国宝文物"青铜立人像"、"突目面具"形体硕大、形象奇特、造型优美、内涵深邃,不仅为中国青铜文化所稀有,而且在世界青铜艺术中也极为罕见。 三星堆青铜器系列作为巴蜀青铜器仿制品的杰出之作,足可使巴蜀古文明的仰慕者心醉于数千载前灿烂辉煌的历史殿堂之中,而其鲜明独特的风格标识,将弘扬巴蜀青铜文化的梦想变为活生生的现实。

立鸟像铸于商代晚期,原件为青铜神树枝头的饰件,通高21厘米。立鸟像两眼圆睁,尾羽后翘,钩状的巨喙,十分醒目。尖利的鸟爪紧攥枝头的果实,昂首挺胸,造型栩栩栩如生,姿态优美无比。

立鸟像铸于商代晚期,原件高33.9厘米,宽19.3厘米,高冠翘楚,造型优美,再现了古蜀先民将鸟作为图腾,以鸟为始祖神,对鸟无限崇拜的情愫。

人首鸟身像铸于商代晚期,原件为青铜神树权头的饰件,通高12厘米。立鸟利爪,人首高冠翘楚,挺胸高扬。双翅和尾羽花纹极为繁杂。整个造型神灵怪异,具有超前非凡的艺术想像力,实属一件罕见的青铜艺术珍品。

公鸡像铸于商代晚期,原件通高14.2厘米,方座边长2.5厘米,鸡长11.7厘米。该公鸡昂首引颈,尾羽丰满,立于门字形方座上。 喇叭座顶尊人像铸于商代晚期,原件高15.6厘米,直径9.8厘米,人像跪坐于喇叭形圈足座上,头顶喇叭口尊,尊内放有祭品,表现出古蜀先民在祭礼时庄重、严肃、虔诚无比的神态。 突目面具铸于商代晚期,原件高64.5厘米,宽138厘米,眼球柱状外突长达13.5厘米,其造型在世界上亦属首见,是迄今为止最大、最早的青铜纵目面具,型制朴素奇诡,神秘怪诞,令人敬畏,不仅反映了深邃的社会内涵,而且丰富了巴蜀青铜艺术的风格与内容。仿制品分大、小两款。 人头像铸于商代晚期,原件高13.5厘米,宽10厘米,圆头顶,头上戴辫索状圆箍,粗眉杏眼,蒜鼻短颈。 人头像铸于商代晚期,原件横径11厘米,纵径12.8厘米,通高37厘米,圆头顶,脸蒙面罩,脑后斜插一扁圆形发饰。 人头像铸于商代中期,原件横径14厘米,纵径16厘米,通高46.7厘米,头戴双角形头盔,面蒙方形面罩,立眼高鼻,阔口闭唇,嘴角下钩,表情威严。 平顶人头像铸于商代晚期,原件通高40.5厘米。平顶,巨目粗眉,立鼻阔口,三角形长颈。 跪坐人像铸于商代中期,原件高14.6厘米,宽脸方颐,张口露齿,直视前方,神态严肃,双手扶膝踞坐,发后梳成扁高发髻,是一个奴隶的塑像。 立人像铸于商代晚期,人像高172厘米,底座高90厘米,通高262厘米,是世界上最大的青铜立人像,被尊称为"世界铜像之王"。人像头戴莲花高冠,身披法带,端庄肃穆、威风凛凛立于神坛方座之上。其造型气度恢弘,神圣威严,象征着至高无上的神权和王权,展示了一个集神、巫、王于一体的领袖人物形象。其精湛的青铜铸造工艺和独特的美学表述能力令人叹为观止,是不可多得的国宝级珍藏品。 鹰铃铸于商代晚期,原件高14厘米,宽8.8厘米,铃作鹰蹲栖状,鹰为钩鼻、尖喙、大眼、矮冠,整体造型神采奕奕,显示出动静结合、虚实相生的韵味。是一件带有原始艺术风格的青铜乐器。 兽面纹铃铸于商代晚期,原件高7.3厘米。铃身呈扁圆柱状,断面为长椭圆形。两面饰兽面纹,兽面为立眼,卷角,是一件造型古朴的青铜乐器。 青铜花瓣铃铸于商代晚期,原件高12.15厘米,铃舌长10.3厘米。铃为喇叭花形,上为花托,花分四瓣,中悬铃舌。 人面具铸于商代晚期,原件高15.2厘米,宽17.9厘米。平顶,立眼方颐,粗眉阔口。春秋晚期 夔龙纹甬钟西周~春秋 戎生编钟 《铜奔马》铜马作奔驰状,昂首嘶鸣,

长尾飘举,三足腾空,右后足踏一凌云展翅、回首惊视的燕形飞禽,故有"马踏飞燕"、"马超龙雀"之名。燕陷马蹄,暗寓奔马风驰电掣,似天马行空,凛然超越飞燕。奔马三足腾空,体重全落于一足和蹄下的飞燕之上,其平实稳定的力学结构也同样令人匪夷所思、赞叹不绝。 铜奔马以其巧妙的构思、独特的造型、优美的体态、精湛的技术,再现一尊宛似天马的塑像,堪称中外青铜艺术的旷世佳品。它不仅是汉代明器雕塑的惊人之作,也是整个中国雕塑艺术的杰出典范。 青铜的纹饰

青铜的纹饰不仅是对青铜器的装饰,还是统治阶级意识形态的反映和古代社会文明、时代风貌的标志,也是现代进行青铜器研究断代的重要依据。青铜器纹饰大体可分为动物形、几何形和人物活动图形等三大类。不同时代或不同阶段都有各自的风格特点。动物形纹饰:包括饕餮纹、龙纹、鸟纹、虎纹、牛纹、象纹、鹿纹、蝉纹、蛇纹、鱼纹、贝纹和龟纹等。其中饕餮纹、龙纹和凤鸟纹等都属於幻想和神话传说中的动物,也称奇异动物。饕餮纹是宋代人们根据《吕氏春秋》一书而定,它象征古代传说中的一种贪食凶兽的面形,也称兽面纹。其基本特征是动物头部正面的图像,通常以浮雕出扉棱为兽鼻,两边有对称的兽目,上有眉,侧有耳,獠牙,大咧嘴,额顶两侧大部有一对突出的牴角,兽面两侧大多有展开的躯干,下部往往有足。此种图案是动物纹构图中最原始的一种形式。常作为商周器物上的主题纹饰。

龙纹和鸟纹在青铜器上多作对称式排列。商代人们对自然界现象不认识,不理解,而产生祭祀天地山川,崇拜鬼神。反映在青铜器纹饰上,多属抽象、幻想的动物,给人以神秘、庄严、肃穆之气氛。在商代前期青铜器纹饰较简单,大都饰以单线条的饕餮纹,夹以圈带纹、乳丁纹和涡纹等。商代后期,流行繁缛花纹,主要表现以云雷纹为地纹,主题纹饰除饕餮纹外,还有蝉纹、鸟纹、龟纹、蛇纹等动物纹和各种几何形纹饰。花纹往往遍布器物全身。商末周初,社会动乱,天命观动摇,是西周青铜器纹饰变化的重要因素。此时已不是狂热的崇拜鬼神,而是较多地注意对祖先的祭祀,作器铸铭文,以颂扬先人的功德,宣扬夺取政权符合天命,以巩固政权。西周早期青铜器纹饰继承商代晚期的传统,西周中、晚期则多铸有长篇铭文。而青铜器纹饰则主要做为一种装饰趋向简化。饕餮纹逐渐失去主题纹饰地位,而下降为附饰。代之而起的是一种清新、流畅的风格。带状花纹增多,最常见的纹饰有鸟纹、窃曲纹、重环纹、波曲纹、瓦纹等。春秋战国之际,处于奴隶制向封建制过渡时期,在摆脱奴隶主阶级旧观念束缚下,无论从青铜器纹饰的多样性和构图的灵活性,都表明青铜工艺发展进入新阶段。青铜纹饰较前有了较大变化。商和西周青铜器上以对称的饕餮等兽面纹为主繁缛纹样已被淘汰,代之以动物纹、几何纹与人物活动图形等。如窃曲纹、贝纹、蛇纹、重环纹、云雷纹以及描写当时社会生活的采桑、狩猎、宴饮、水陆攻战纹等。镶嵌、鎏金、金银错等新兴青铜工艺的出现,使春秋战国铜器的装饰花纹更加富丽豪华。《兽面纹》殷墟晚期 青铜纹饰 这幅兽面纹,选自商代殷墟出土的父辛尊。它是正面描绘头部的兽面纹,巨睛直视,显示一种威力,在商周青铜纹饰中最为普遍,宋代以来,人们把这种兽面纹称做饕餮纹,是一种被神化的、幻想出来的、具有某种威严的神秘意义的形象。它和原始的图腾崇拜有一定的联系,在这幅兽面纹的左右下角各配置一小凤鸟纹饰,形态生动有力。 《水陆攻战纹》 战国时代,青铜工艺出现了新创造:青铜画像,而且所描绘的是现实生活中的场面:宴饮、会射、采桑、弋射、狩猎…… 《莲鹤方壶》,高122厘米,宽54 厘米,作于春秋时期,出土于河南新郑,原为一对,现分别收藏于故宫博物院和河南省博物馆。 这是一件巨大的青铜盛酒器,采用了圆雕、浅浮雕、细刻、焊接等多种技法铸造而成。它的壶身高大,结构严密,通体布满了盘曲的龙形装饰花纹,两侧并铸有圆雕的龙形细长双耳,底部是两只伏兽,负壶而走。整个壶的造型优美厚重,壶身的圆雕装饰充满了一种神秘色彩,体现商朝青铜器一贯奇特、怪异的艺术风格。在壶盖周围并列双层向外展开的莲花瓣中,屹立着一只展翅欲飞的仙鹤,却完全采用写实手法,在神秘氛围中烘托出一丝清新的感觉。 《长信宫灯》,青铜制品,通高48厘米,人高44.5厘米,西汉时期制作,出土于河北满城中山靖王刘盛之妻窦绾墓。 这是一件通体鎏金的铜灯,上面刻有“长信尚浴”等铭文共65字,所以被命名为《长信宫灯》。这件作品作为日用灯具,设计精巧,结构合理, 整体形象是跪坐着的一个宫女,左手托住灯底部,右手则与灯罩连为一体。整个灯分为头部、身躯、右臂、灯座、灯盘和灯罩六部分,是分别铸造后合在一起的;灯盘可以转动,灯罩则能自由开合以调整灯光所照方向及亮度的大小。宫女的右臂和身躯相通,烟气可以通过右臂进入体内,并留下烟灰,以减少室内油烟的污染。值得注意的是持灯宫女的形象:她身穿广袖长衫,动作自然而优美,面目端庄清秀,头略向前倾斜,目光专注,神情疲惫而小心翼翼,表现出一个下层年轻宫女所特有的心理特征。 ??? 《长信宫灯》造型装饰轻巧华丽,一改以往青铜器皿的神秘厚重,显得舒展自如,接近人世生活。说明汉初青铜器在注重它的装饰性的同时,也开始注意实用价值。是一件实用和美观高度统一的工艺美术品。

同课章节目录

- 第一课 培养审美的眼睛--美术鉴赏及其意义

- 第二课 美术家是如何进行表达的--美术作品的艺术语言

- 第三课 如实地再现客观世界--走进具象艺术

- 第四课 对客观世界的主观表达--走进意象艺术

- 第五课 美术作品可以什么都不像吗--走进抽象艺术

- 第六课 漂亮是美术鉴赏的标准吗--艺术美和形式美

- 第七课 是什么使美术的作品如此的千姿百态--分析理解美术作品的创作意图

- 第八课 所有的美术作品都一样重要吗--美术作品的意义与价值判断

- 第九课 形神兼备 迁想妙得--中国古代绘画撷英

- 第十课 人类生活得真实再现--外国古代绘画撷英

- 第十一课 感受中国古代恢弘的雕塑群--中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑

- 第十二课 理想与现实的凝结--外国雕塑撷英

- 第十三课 新艺术的实验-西方现代艺术

- 第十四课 百花齐放 推陈出新--中国现代美术

- 第十五课 民族文化的瑰宝--辉煌的中国古代工艺美术

- 第十六课 美在民间永不朽--中国民间美术

- 第十七课 用心体味建筑之美--探寻建筑艺术的特点

- 第十八课 凝固的音乐--漫步中外建筑艺术

- 第十九课 不到园林怎知春色如许--漫步中外园林艺术

- 第二十课 关注当今城市建设--城市建设开发与古建筑的保护