第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展 课件(14张)

文档属性

| 名称 | 第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展 课件(14张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-18 09:27:29 | ||

图片预览

文档简介

选 择

20世纪,在开辟新的发展道路方面,各国呈现出不同的选择

坚持、调整

探索、创新

第四单元

中国社会主义建设发展道路的探索

第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展

第19课 经济体制改革

第20课 对外开放格局的形成

第21课 经济腾飞与生活巨变

20世纪50-70年代社会主义建设道路的探索

1978年以来改革开放

改革开放以来的社会进步和生活巨变

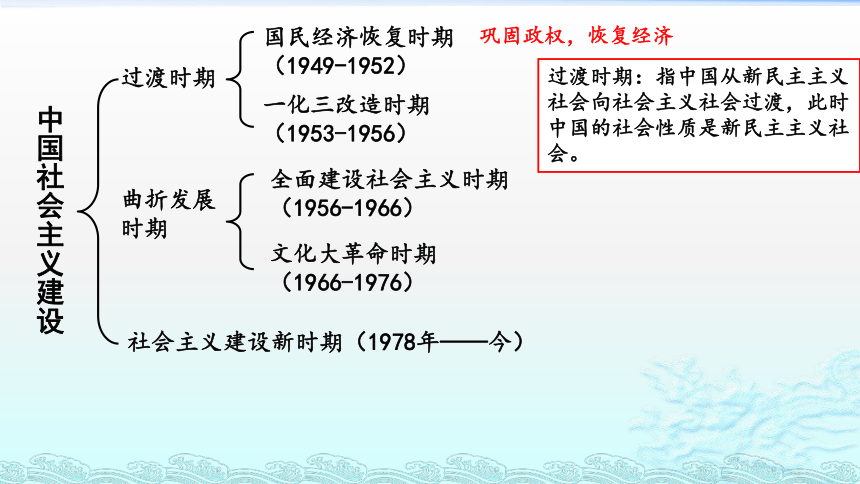

中国社会主义建设

过渡时期

国民经济恢复时期(1949-1952)

一化三改造时期(1953-1956)

曲折发展时期

全面建设社会主义时期(1956-1966)

文化大革命时期(1966-1976)

社会主义建设新时期

(1978年——今)

巩固政权,恢复经济

过渡时期:指中国从新民主主义社会向社会主义社会过渡,此时中国的社会性质是新民主主义社会。

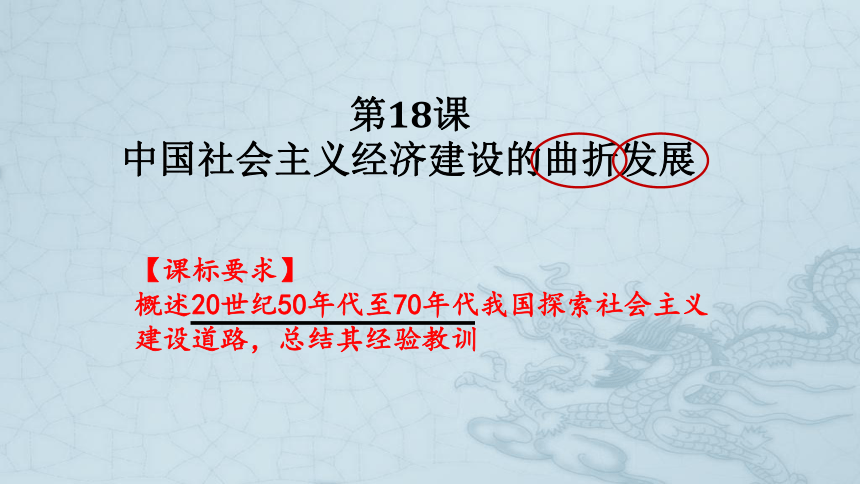

第18课

中国社会主义经济建设的曲折发展

【课标要求】

概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路,总结其经验教训

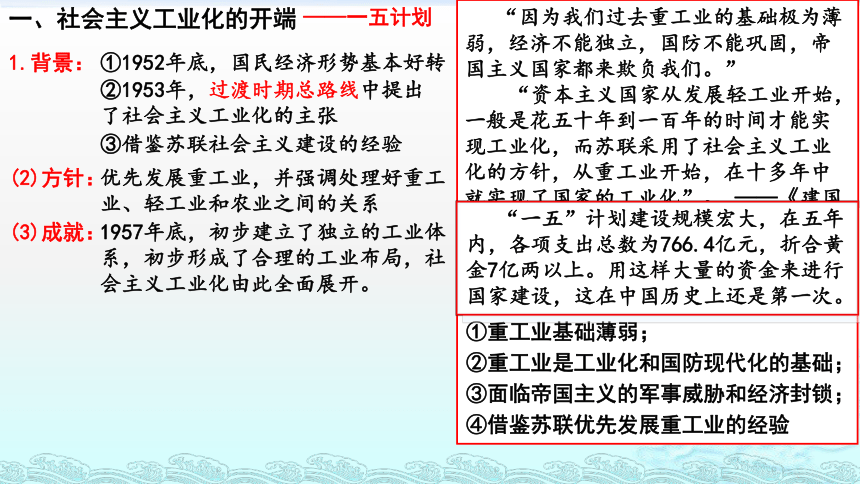

一、社会主义工业化的开端

——一五计划

1.背景:

①1952年底,国民经济形势基本好转

②1953年,过渡时期总路线中提出了社会主义工业化的主张

③借鉴苏联社会主义建设的经验

(2)方针:

优先发展重工业,并强调处理好重工业、轻工业和农业之间的关系

①重工业基础薄弱;

②重工业是工业化和国防现代化的基础;

③面临帝国主义的军事威胁和经济封锁;

④借鉴苏联优先发展重工业的经验

“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们。”

“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。 ——《建国以来重要文献选编》

一五计划为什么优先发展重工业?

(3)成就:

1957年底,初步建立了独立的工业体系,初步形成了合理的工业布局,社会主义工业化由此全面展开。

“一五”计划建设规模宏大,在五年内,各项支出总数为766.4亿元,折合黄金7亿两以上。用这样大量的资金来进行国家建设,这在中国历史上还是第一次。

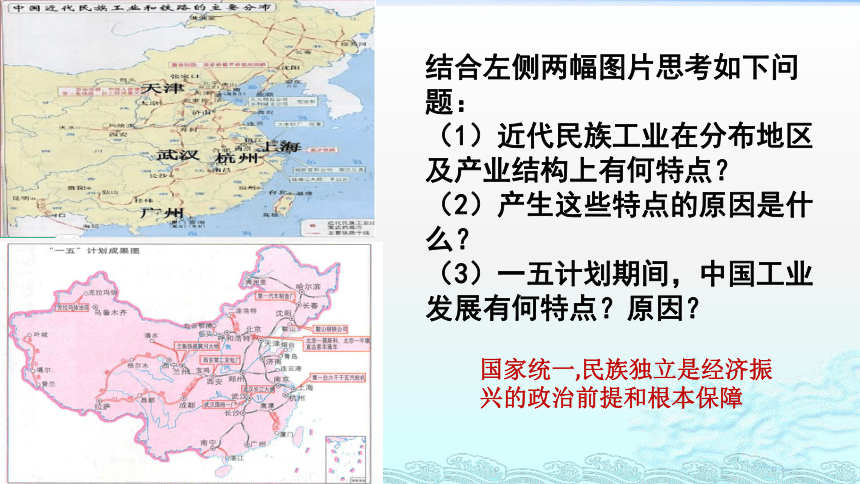

结合左侧两幅图片思考如下问题:

(1)近代民族工业在分布地区及产业结构上有何特点?

(2)产生这些特点的原因是什么?

(3)一五计划期间,中国工业发展有何特点?原因?

国家统一,民族独立是经济振兴的政治前提和根本保障

二、社会主义三大改造

1.目的:

适应国家工业化的要求,早日建成社会主义

国家资本主义的初级形式

——生产关系调整

2.过程:

①农业:

1953年初级农业生产合作社;

1955年高级农业合作社

②手工业:

手工业合作社

③资本主义工商业:

1953年之前,加工订货、统购包销、经销代销

1953年,个别行业的公私合营

1956年,全行业公私合营

国家资本主义的高级形式

创举:采用和平赎买的办法,通过国家资本主义的途径,逐步将其改造为社会主义全民所有制企业。

国家资本主义:在人民政府管理之下的、用各种形式和国营社会主义经济联系着的、并受工人监督的资本主义经济。按照社会主义与资本主义联系的程度和社会主义因素的多少,分为低级形式和高级形式。

个别行业的公私合营:是在私营企业中增加公股,国家派驻干部(公方代表)负责企业的经营管理。企业由资本家所有变为公私共有,公方代表居于领导地位;资本家开始丧失企业经营管理权;企业盈利按“四马分肥”原则分配。

全行业公私合营:国家对资本主义私股的赎买改行“定息制度”,统一规定年息五厘。生产资料由国家统一调配使用,资本家除定息外,不再以资本家身份行使职权,并在劳动中逐步改造为自食其力的劳动者。1966年9月,定息年限期满,公私合营企业最后转变为社会主义全民所有制。

3.实质:

通过和平手段,使生产资料由私有制变为社会主义公有制,属于社会主义革命的性质

4.意义:

社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。社会主义制度确立。

社会主义工业化

社会主义三大改造

重要基础

必要条件

同时进行

生产力

生产

关系

生产力决定生产关系,

生产关系对生产力有反作用

唯物史观

【归纳总结】一化三改的关系?

三、经济建设的成就与教训

(一)全面建设社会主义时期(1956-1966)

1.中共八大

(1)内容:

分析主要矛盾,提出主要任务

(2)意义:

社会主义经济建设蓬勃开展

2.“左”倾错误的发展

(1)原因:

片面追求经济建设中的高速度

(2)表现:

①社会主义建设总路线

内容:鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

评价:反映了广大人民群众迫切要就改变我国经济落后状态的愿望,但忽视了经济发展的客观规律

②以大炼钢铁为中心的大跃进

1958年8月,中共中央政治局扩大会议号召全党全民为生产1070万吨钢铁而奋斗。

当年上半年,全国只生产钢312万吨。在这种情况下,要在剩下四个月里生产出600多万吨钢来是根本不可能的。可是中共中央已做出决定,毛泽东亲自挂帅,任务不完成不行,只好求助于大搞群众运动和各种土办法。于是,一声号令之下,全国几千万人一齐上阵,大修小土炉,大砍树木,大找矿石,掀起一个空前规模的全民大炼钢铁运动。当时一个最主要的方法就是不断放出“高产卫星”。例如1958.9.15,河南省放了一颗日产“生铁”18694吨的“大卫星”。为了放这颗“卫星”,全省动员了360多万人。

钢铁要大上,其他行业也要紧跟,例如农业方面“卫星”不断,亩产万斤似乎已不在话下。据说,“只要我们需要,要生产多少就可以生产多少粮食出来”。

大跃进影响:国民经济和生态环境遭到严重破坏,造成国民经济比例失调

教训:遵循经济发展客观规律

③以“一大二公”为特点的人民公社化运动

人民公社化影响:不适合农村生产力发展水平,生产效率低下,严重挫伤农民的生产积极性

教训:生产关系的变革一定要适应生产力的发展水平

3.国民经济的调整

(1)背景:

1959-1961年三年严重经济困难

(2)内容:

八字方针

(3)结果:

1962年底,国民经济形势开始好转

《中国共产党历史》在叙述到“三年困难时期”群众生活状况和人口变动情况时说:“粮、油和蔬菜、副食品等的极度缺乏,严重危害了人民群众的健康和生命。许多地方城乡居民出现了浮肿病,患肝炎和妇女病的人数也在增加。由于出生率大幅度大面积降低,死亡率显著增高。据正式统计,1960年全国总人口比上年减少1000万。突出的如河南信阳地区,1960年有9个县死亡率超过100‰,为正常年份的好几倍。”“这是‘大跃进’、人民公社化运动和‘反右倾’斗争的严重后果,其沉痛的教训应该认真总结和记取。”

三、经济建设的成就与教训

(二)“文革”时期(1966-1976)

1.影响

严重干扰和破坏了国民经济建设,导致人民生活水平长期在低水平线上徘徊

2.教训

以经济建设为中心

阶段 时间 重大经济政策或活动

过渡时期

全面建设社会主义时期

“文革”时期

1949—1952

1953—1956

巩固政权,恢复经济

一化三改

成功:

社会主义工业化:背景、方针、成就

社会主义三大改造:目的、过程、实质、意义

1956—1966

1966—1976

社会主义建设总路线、大跃进、人民公社化

失误:

中共八大(内容、意义)、八字方针(内容、结果)

以阶级斗争为纲(危害)

【总结归纳】

经验教训

1.制定经济政策,要从国情出发,实事求事

2.要以经济建设为中心,把发展生产力放在首位

3.遵循客观经济规律,不能盲目发挥人的主观能动性

4.生产关系的调整必须适应生产力发展水平

5.国民经济各部门要协调发展

我是一个资本家,但是我首先是一个中国人

他历述作为一个中国民族资本家,自己是如何一直梦想兴办工业救国图强的,可是在旧社会受尽帝国主义和官僚资本的压迫和勒索。解放初期,由于政府贷款、委托加工和收购产品,才使企业摆脱困境,盈利逐渐增加。接着,他说道:“五年计划开始了,全国兴办了许多大工厂,各地进行了大规模的建设,一切实现得比梦想还要快。多么令人鼓舞!没有共产党,不走社会主义的道路,哪能有今天?”

20世纪,在开辟新的发展道路方面,各国呈现出不同的选择

坚持、调整

探索、创新

第四单元

中国社会主义建设发展道路的探索

第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展

第19课 经济体制改革

第20课 对外开放格局的形成

第21课 经济腾飞与生活巨变

20世纪50-70年代社会主义建设道路的探索

1978年以来改革开放

改革开放以来的社会进步和生活巨变

中国社会主义建设

过渡时期

国民经济恢复时期(1949-1952)

一化三改造时期(1953-1956)

曲折发展时期

全面建设社会主义时期(1956-1966)

文化大革命时期(1966-1976)

社会主义建设新时期

(1978年——今)

巩固政权,恢复经济

过渡时期:指中国从新民主主义社会向社会主义社会过渡,此时中国的社会性质是新民主主义社会。

第18课

中国社会主义经济建设的曲折发展

【课标要求】

概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路,总结其经验教训

一、社会主义工业化的开端

——一五计划

1.背景:

①1952年底,国民经济形势基本好转

②1953年,过渡时期总路线中提出了社会主义工业化的主张

③借鉴苏联社会主义建设的经验

(2)方针:

优先发展重工业,并强调处理好重工业、轻工业和农业之间的关系

①重工业基础薄弱;

②重工业是工业化和国防现代化的基础;

③面临帝国主义的军事威胁和经济封锁;

④借鉴苏联优先发展重工业的经验

“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们。”

“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。 ——《建国以来重要文献选编》

一五计划为什么优先发展重工业?

(3)成就:

1957年底,初步建立了独立的工业体系,初步形成了合理的工业布局,社会主义工业化由此全面展开。

“一五”计划建设规模宏大,在五年内,各项支出总数为766.4亿元,折合黄金7亿两以上。用这样大量的资金来进行国家建设,这在中国历史上还是第一次。

结合左侧两幅图片思考如下问题:

(1)近代民族工业在分布地区及产业结构上有何特点?

(2)产生这些特点的原因是什么?

(3)一五计划期间,中国工业发展有何特点?原因?

国家统一,民族独立是经济振兴的政治前提和根本保障

二、社会主义三大改造

1.目的:

适应国家工业化的要求,早日建成社会主义

国家资本主义的初级形式

——生产关系调整

2.过程:

①农业:

1953年初级农业生产合作社;

1955年高级农业合作社

②手工业:

手工业合作社

③资本主义工商业:

1953年之前,加工订货、统购包销、经销代销

1953年,个别行业的公私合营

1956年,全行业公私合营

国家资本主义的高级形式

创举:采用和平赎买的办法,通过国家资本主义的途径,逐步将其改造为社会主义全民所有制企业。

国家资本主义:在人民政府管理之下的、用各种形式和国营社会主义经济联系着的、并受工人监督的资本主义经济。按照社会主义与资本主义联系的程度和社会主义因素的多少,分为低级形式和高级形式。

个别行业的公私合营:是在私营企业中增加公股,国家派驻干部(公方代表)负责企业的经营管理。企业由资本家所有变为公私共有,公方代表居于领导地位;资本家开始丧失企业经营管理权;企业盈利按“四马分肥”原则分配。

全行业公私合营:国家对资本主义私股的赎买改行“定息制度”,统一规定年息五厘。生产资料由国家统一调配使用,资本家除定息外,不再以资本家身份行使职权,并在劳动中逐步改造为自食其力的劳动者。1966年9月,定息年限期满,公私合营企业最后转变为社会主义全民所有制。

3.实质:

通过和平手段,使生产资料由私有制变为社会主义公有制,属于社会主义革命的性质

4.意义:

社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。社会主义制度确立。

社会主义工业化

社会主义三大改造

重要基础

必要条件

同时进行

生产力

生产

关系

生产力决定生产关系,

生产关系对生产力有反作用

唯物史观

【归纳总结】一化三改的关系?

三、经济建设的成就与教训

(一)全面建设社会主义时期(1956-1966)

1.中共八大

(1)内容:

分析主要矛盾,提出主要任务

(2)意义:

社会主义经济建设蓬勃开展

2.“左”倾错误的发展

(1)原因:

片面追求经济建设中的高速度

(2)表现:

①社会主义建设总路线

内容:鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

评价:反映了广大人民群众迫切要就改变我国经济落后状态的愿望,但忽视了经济发展的客观规律

②以大炼钢铁为中心的大跃进

1958年8月,中共中央政治局扩大会议号召全党全民为生产1070万吨钢铁而奋斗。

当年上半年,全国只生产钢312万吨。在这种情况下,要在剩下四个月里生产出600多万吨钢来是根本不可能的。可是中共中央已做出决定,毛泽东亲自挂帅,任务不完成不行,只好求助于大搞群众运动和各种土办法。于是,一声号令之下,全国几千万人一齐上阵,大修小土炉,大砍树木,大找矿石,掀起一个空前规模的全民大炼钢铁运动。当时一个最主要的方法就是不断放出“高产卫星”。例如1958.9.15,河南省放了一颗日产“生铁”18694吨的“大卫星”。为了放这颗“卫星”,全省动员了360多万人。

钢铁要大上,其他行业也要紧跟,例如农业方面“卫星”不断,亩产万斤似乎已不在话下。据说,“只要我们需要,要生产多少就可以生产多少粮食出来”。

大跃进影响:国民经济和生态环境遭到严重破坏,造成国民经济比例失调

教训:遵循经济发展客观规律

③以“一大二公”为特点的人民公社化运动

人民公社化影响:不适合农村生产力发展水平,生产效率低下,严重挫伤农民的生产积极性

教训:生产关系的变革一定要适应生产力的发展水平

3.国民经济的调整

(1)背景:

1959-1961年三年严重经济困难

(2)内容:

八字方针

(3)结果:

1962年底,国民经济形势开始好转

《中国共产党历史》在叙述到“三年困难时期”群众生活状况和人口变动情况时说:“粮、油和蔬菜、副食品等的极度缺乏,严重危害了人民群众的健康和生命。许多地方城乡居民出现了浮肿病,患肝炎和妇女病的人数也在增加。由于出生率大幅度大面积降低,死亡率显著增高。据正式统计,1960年全国总人口比上年减少1000万。突出的如河南信阳地区,1960年有9个县死亡率超过100‰,为正常年份的好几倍。”“这是‘大跃进’、人民公社化运动和‘反右倾’斗争的严重后果,其沉痛的教训应该认真总结和记取。”

三、经济建设的成就与教训

(二)“文革”时期(1966-1976)

1.影响

严重干扰和破坏了国民经济建设,导致人民生活水平长期在低水平线上徘徊

2.教训

以经济建设为中心

阶段 时间 重大经济政策或活动

过渡时期

全面建设社会主义时期

“文革”时期

1949—1952

1953—1956

巩固政权,恢复经济

一化三改

成功:

社会主义工业化:背景、方针、成就

社会主义三大改造:目的、过程、实质、意义

1956—1966

1966—1976

社会主义建设总路线、大跃进、人民公社化

失误:

中共八大(内容、意义)、八字方针(内容、结果)

以阶级斗争为纲(危害)

【总结归纳】

经验教训

1.制定经济政策,要从国情出发,实事求事

2.要以经济建设为中心,把发展生产力放在首位

3.遵循客观经济规律,不能盲目发挥人的主观能动性

4.生产关系的调整必须适应生产力发展水平

5.国民经济各部门要协调发展

我是一个资本家,但是我首先是一个中国人

他历述作为一个中国民族资本家,自己是如何一直梦想兴办工业救国图强的,可是在旧社会受尽帝国主义和官僚资本的压迫和勒索。解放初期,由于政府贷款、委托加工和收购产品,才使企业摆脱困境,盈利逐渐增加。接着,他说道:“五年计划开始了,全国兴办了许多大工厂,各地进行了大规模的建设,一切实现得比梦想还要快。多么令人鼓舞!没有共产党,不走社会主义的道路,哪能有今天?”

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势