福建省四地六校联考2010-2011学年高二第二次月考 历史

文档属性

| 名称 | 福建省四地六校联考2010-2011学年高二第二次月考 历史 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 285.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-11-25 16:42:00 | ||

图片预览

文档简介

“华安、连城、永安、漳平一中,龙海二中,泉港一中”六校联考

2010-2011学年上学期第二次月考

高二历史试题

(考试时间:90分钟 总分:100分)

第Ⅰ卷 (选择题 共60分)

一、单项选择题(本题共30个小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1. 图书博览会开幕式的背景墙上有孔子泰山等形象,若为背景墙选配孔子的两句名言,下列最合适的是( )

①人无远虑,必有近忧 ②学而时习之,不亦说乎

③己所不欲,勿施于人 ④有朋自远方来,不亦乐乎

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

2. “仁”是孔子思想体系的核心。下列对这一学说的理解正确的是( )

①主张调节与和谐社会人际关系

②具有古典人道主义性质

③主张“以德治民”,反对苛政和任意刑杀

④主张“民贵君轻”,实行仁政

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③④

3.汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指( )

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

4.西汉武帝时期,某人父亲与他人斗殴,其子帮忙用木棍去打他人,不料却误伤其父。按照当时法律,殴伤父亲是应处枭首的死罪。廷尉张汤请教董仲舒应如何处理。董仲舒认为:父子是最亲近的,听说父亲与人斗殴,儿子自然紧张,要拿木棍去救护父亲,至于误中父亲并非本意,应该无罪释放。该段材料 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )反映了西汉 ( )

A.儒家伦理思想影响到到法律

B.已经废除了严刑峻法

C.开始推行判例审判制

D.废除了原始社会同态复仇原则

5.某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源于人之自然本性,这位思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王阳明

6. 国内某重点大学的校训取自中国古代某位思想家的“博学之,审问之,谨思之,明辨之,笃行之”,该思想家应该是( )

A.孔子 B. 孟子 C. 朱熹 D. 王阳明

7.明清之际形成的进步思想,最能从根本上体现时代潮流的是 ( )

A、“穿衣吃饭,即是人伦物理” B、“天下兴亡,匹夫有责”

C、“凡为帝王者皆贼也” D、“工商皆本”

8. 四位学生在进行研究性学习时,以中国古代四大发明对西方历史的影响为题,各命一个小题。你觉得哪些最适宜 ( )

①造纸术——中华文明的传承者 ②印刷术——文艺复兴和宗教改革的推动者

③火药——荡平欧洲封建城堡的致命武器 ④指南针——西欧海外殖民的助跑器

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

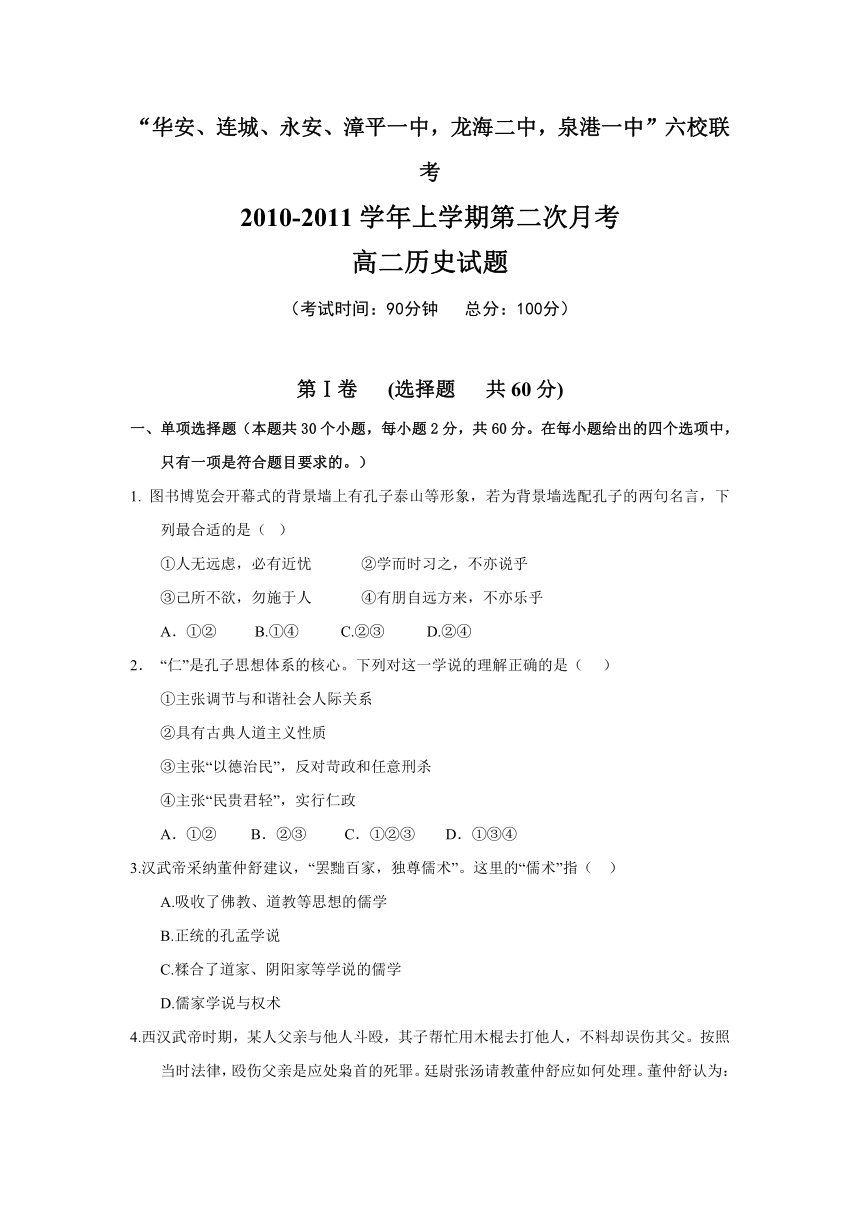

9.邓小平在一次参观文物展览时,指着一幅名画说:“我们祖先早已熟知商品经济了”。这幅名画指的是( )

21世纪教育网

21世纪教育网

21世纪教育网

21世纪教育网

A.《夫妇宴饮图》 B.《洛神赋图》 C.《步辇图》 D.《清明上河图》

10. “大凡受过教育的中国人尽管可能听不懂彼此的方言,却能阅读同样的书籍……如果他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了。”这说明:( )

A.使用字母文字是欧洲分裂成许多国家的主要原因

B.汉字有双重特性:实用性和艺术性

C.统一文字有利于统一多民族国家的形成和发展

D.字母文字有艺术性而没有实用性

11.中国古典文学领域群星灿烂,成就辉煌,不同时期的文学形式都具有鲜明的时代特征。其中①《离骚》奠定了中国文学现实主义传统的基础 ②西汉的赋反映了当时社会物质生活和精神生活的丰富多彩 ③唐代是中国古典诗歌发展的鼎盛时期 ④明清小说反映了广大农民的文化心理需求 ( )

A.①②③④ B.②③④ C.②③ D.③

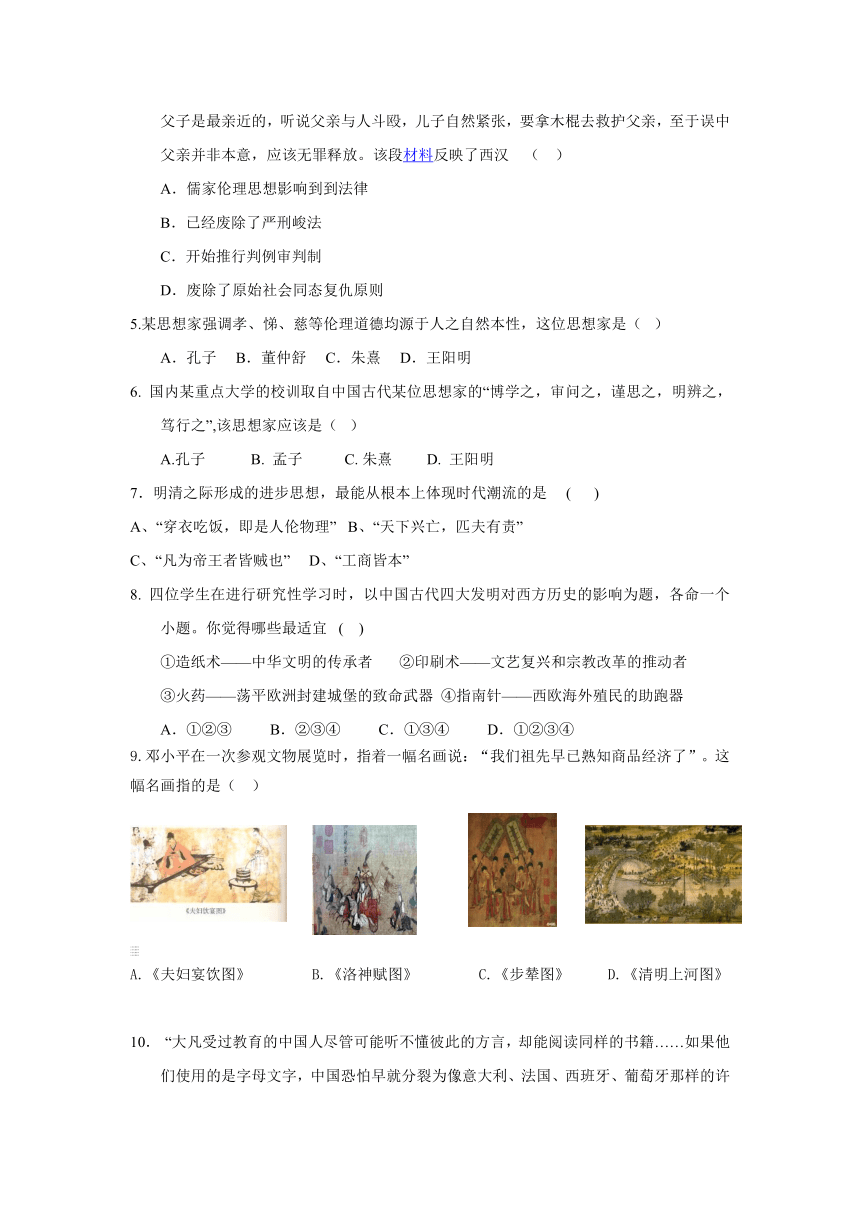

12. 京剧独特的化装艺术——脸谱,讲究非常多,每个脸谱都有一种主色调,以显示剧中人物的特征。如下图,关羽脸谱为红色,曹操是白色,包拯是黑色……你认为“黑色”应表示( )

A、刚毅耿直 B、多谋奸诈 C、凶狠残暴 D、忠勇侠义

13.一位外国友人在清乾隆年间进入中国,当时他不可能欣赏到:( )

A、小说《封神演义》

B、版画《感天动地窦娥冤》

C、一幅《孙悟空大闹天宫》的插图

D、京剧《空城计》

14、李华想成为一名诗人,追求“丰富的想象、大胆的夸张、清新激越的韵调、雄奇豪迈的风格、明快生动的语言”的文风,其应该多读下列哪组诗人的作品 ( )

A.杜甫、杜牧 B.屈原、李白

C.白居易、陆游 D.陶潜、贾岛

15.胡适评价19世纪末的梁启超为“革命第一大功臣,其功在革新开国之思想界”。这主要是因为梁启超宣传了( )

A.民主科学,自由平等 B.民主共和,主权在民

C.托古改制,变革维新 D.开设议院,变法图存

16.林则徐是道光时期一位很有见识的大臣。他高于同代官僚之处,除主张严禁鸦片外,最重要的是他( )

A.主张开眼看世界 B.关心人民疾苦

C.坚决抗击外来侵略 D. 为官清廉正直

17.维新变法、民主共和、民主科学、马克思主义先后成为近代中国社会的主流思潮。对它们之间关系的表述最准确的是( )

A.一种思潮消亡,另一种思潮兴起,几种思潮相继独自存在

B.几种思潮同时并存,各自都有较大影响

C.某一时期可能存在几种思潮,但占主流地位的只有一种思潮

D.继马克思主义成为主流后,其它几种思潮相继淡出时代舞台

18.新文化运动时期,新派诗人刘大白的《卖布谣》这样写道:“土布粗,洋布细,洋布便宜,财主欢喜。土布没人要,饿倒哥哥嫂嫂”。这反映了( )

①中国自然经济的彻底瓦解 ②作者提倡用国货

③五四前后,知识分子对现实的强烈关注 ④作者反对西方机器生产

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

19. 五四运动前后,社会发展风云激荡,各种新思潮层出不穷,人们的思想经历着空前的解放和变换。某民意测验机构在北京大学学生中进行调查,要求每个学生选出一位在五四运动时期贡献最大的人物,结果下列四位人物得票相近。你认为对五四运动后社会思潮影响最大的应是( )

A 李大钊 B 蔡元培 C 胡适 D陈独秀

20.与旧三民主义相比较,孙中山新三民主义中民生主义的进步性主要体现在( )

A.“凡真正反对帝国主义之个人及团体,均得享有一切自由及权利”

B.其最重要之原则有二,一日“平均地权”,一日“土地国有”

C.“农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作”

D.“没收地主阶级的土地归农民所有”

21. “孙中山领导 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )的辛亥革命……对中国社会进步具有重大意义”主要表现在( )

①推翻了中国两千多年的君主专制制度 ②有利于中国资本主义的发展

③改变了中国人民的悲惨命运 ④使民主共和观念深入人心

A.①②④ B.①②③ C.①②③④ D.②④

22. “从实力上讲,孙中山比起洪秀全来,相差不知几千万里了,而偌大的清帝国,不亡于洪、杨,却被孙文几个口号叫垮了,何哉?”最确切的回答是( )

A.清政府舆论管制不成功 B.洪秀全不注意斗争策略

C.革命成功重在舆论宣传 D.三民主义符合历史潮流

23.如果让你进行自主探究性学习,你选择的主题是毛泽东思想在中共开创独立领导 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )武装斗争夺取政权新局面时期的发展,你应该借助的历史资料是( )

A.《湖南农民运动考察报告 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )》 B.《星星之火,可以燎原》

C.《新民主主义论》 D.《论人民民主专政》

24.毛泽东思想 ①是对三民主义的继承与发展 ②是对马列主义的继承与发展 ③是中国革命与建设实践的必然产物 ④是首次建立社会主义经济体制的成功探索 ( )

A.①② B.②③ C.①④ D.②③④

25.在改革开放中,经过三次思想解放,我们先后冲破了“个人崇拜”、“计划 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )经济崇拜”和“所有制崇拜”,其中冲破“计划 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )经济崇拜”的关键事件是( )

A.中共十三大 B.中共十四大 C.中共十五大 D.中共十六大

26. 以毛泽东为代表的中国共产党人探索了一条有中国特色的革命道路;以邓小平为首的中国共产党人开创了一条有中国特色的社会主义建设道路。二者根本的共同点是( )

A.坚定不移的走社会主义道路 B.始终不渝的贯彻党的最高纲领

C.把反“左”作为革命进程的重要任务 D.实事求是,从中国的国情出发

27.上个世纪20年代开始,列宁就在苏维埃俄国提出“新经济政策”,毛泽东创建了“农村包围城市,最后夺取城市的中国民主革命道路,30年代罗斯福在美国推行“新政” 90年代邓小平在提出建立社会主义市场经济体制。从人类思想文明角度思考,上述四位政治家有共同之处,其共同点表明了 ( )

A.社会主义和资本主义制度没有优劣之分

B.社会主义和资本主义可以相互学习借鉴

C.历史的发展主要是历史巨人推动的

D.马克思主义“实事求是”的思想方法具有世界性

28. “双百”方针是在怎样的背景下提出来的①社会主义改造基本完成②中国的生产力发展水平还很落后③全国掀起“向科学进军”的热潮④中国进入社会主义现代化建设新时期( )

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

29.“我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国”,这是邓稼先归国时的一段话,反映出的历史信息有①当时中国的生产力水平还很落后 ②归国科学家成为中国尖端科技和空白学科的开拓者 ③邓稼先是在改革开放的“春风”吹拂下归国的 ④中国打破了美苏的核垄断( )

A.①③ B.②④ C.③④ D.①②

30.电影《高考1977》反映了恢复高考后的第一次考试。如果让你来设计这场考试的场景,可能出现的是( )

A.背景音乐:反映粉碎“四人帮”的歌曲

B.外景:考场门口悬挂着“改革开放送春风”的横幅

C.内景:考场中张贴有“实施“科教兴国”战略的标语

D.特写:作文题目“论解放思想,实事求是”

第Ⅱ卷 ( 非选择题 共40 分)

二、非选择题(本题共3小题,满分40分)

31. 儒家思想长期以来作为我国正统的意识形态,对于我国历史的发展产生了巨大的影响。在历史发展的不同时期,儒家思想也历经沧桑。阅读以下材料:(14分)

材料一 [汉武帝]和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 至于三纲五常,为中国之大教,足下谓西夷无之矣,然考之则不然。东西律例,以法为宗。今按法国律例,民律第三百七十一条云:“凡一切子女,无论其人何等年岁,须于其父母有恭敬孝顺之心。”……第二百一十三条云:“凡为妇者,应为其夫者所管属。”

——康有为《与朱一新论学书》

材料三 新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会进步。李大钊发表文章指出,孔子是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像。”……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣。”

——马尚斌等编《中国近代史教程》

材料四 放眼将来,具有儒家特色的现代性,在东亚出现的可能性极大。其实,“东亚现代性”虽然深受西欧和美国的影响,但却不只是西方发展模式的翻版而已,[东亚各国]都和传统有血肉相连的关系。在塑造东亚传统起过决定性作用长达数世纪的儒家可发挥积极的作用。

——杜维明《儒学创新的契机》

请回答:

(1)依据材料一,分析儒家思想对于封建统治的作用。(2分)结合所学历史知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。(2分)

(2)依据材料二和所学知识,分析资产阶级维新派对于儒家思想的态度。(2分)说明了什么?(2分)

(3)依据材料三,说明随着资产阶级革命和共和运动的深入,新文化运动倡导者是如何认识和评价儒家思想的。(4分)

(4)材料四如何认识儒家传统在东亚现代化进程中的作用 (2分)

32. 阅读下列材料:(13分)

材料一 马克思说:“理论一经掌握群众,就会变成物质的力量。”“理论只要能说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的本质。”在历史运动中,事物的本质,照我的理解,一是时势发展的大趋势,一是大众心理。把握到这两条,就是抓住了事物的根本。

——《思想如何变成物质的力量 》

材料二 民族主义是用暴力手段推翻以满清贵族为首的清政府的统治,建立起独立的民族国家。民权主义是经由平民革命推翻君主专制政体,建立民主立宪政体。民生主义是解决社会问题,提出解决民生的办法是核定地价。三民主义是辛亥革命的重要理论指导。

——《历史材料与解析》

材料三 中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤(阶段)。第一步(阶段),改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步(阶段),使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。中国现时的革命,是在走第一步。

——毛泽东《新民主主义论》

材料四 改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义的道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)依据材料二,分析三民主义是如何体现材料一中的“抓住事物的本质”的 (4分)

(2)依据材料三,指出毛泽东根据当时中国革命形势发展的趋势,将中国革命分为两个阶段的依据。并说明第一阶段的革命任务和革命性质。(3分)

(3)依据材料四,指出邓小平理论是如何把握我国新时期的“时势发展的大趋势”的。(3分)

(4)依据材料二、三、四和所学知识,指出这些理论所产生的“物质力量”。(3分)

33. 阅读下列材料:(13分)

材料一 如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

材料二 国外有说:“到21世纪30年代,中国人口将达16亿,那时谁来养活这么多人?谁来拯救由此引发的全球性粮食危机?”袁隆平闻言挥动着满是老茧的双手说:“中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还要帮助世界人民解决吃饭问题。”“袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。”

——(美)经济学家唐 帕尔伯格

材料三 ①公元9年,西汉时期神话故事叙述了嫦娥奔月的情景,被记载在《汉书·艺文志》《淮南子》篇中。366年,敦煌石窟开始建造,“飞天”从此成为人类石刻绘画艺术中精彩而不朽的形象。

②2007年10月24日,我国首颗探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射成功,“嫦娥”从此奔月去。

材料四 政府科技经费的投入,从1995年的3800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省部级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。

——《中国现代史纲》

请回答:

(1)建国初期,我国政府作出研制“两弹一星”的决策,结合材料一说出“两弹一星”的含义是指什么?(2分)其研制有何重要影响?(2分)

(2)袁隆平培育的杂交水稻对人类有什么贡献?(2分)

(3)结合材料三及所学知识简析“嫦娥一号”卫星发射成功的原因。(4分)

(4)结合以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件?(3分)科技发展与经济建设和国家地位的关系怎样?(3分)

“华安、连城、永安、漳平一中,龙海二中,泉港一中”六校联考

2010-2011学年上学期第一次月考

高二历史答题卷

(考试时间:90分钟 总分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

31.请回答:(本小题共14分)

((1)依据材料一,分析儒家思想对于封建统治的作用。(2分)结合所学历史知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。(2分)

(2)依据材料二和所学知识,分析资产阶级维新派对于儒家思想的态度。(2分)说明了什么?(2分)

(3)依据材料三,说明随着资产阶级革命和共和运动的深入,新文化运动倡导者是如何认识和评价儒家思想的。(4分)

(4)材料四如何认识儒家传统在东亚现代化进程中的作用 (2分)

32.请回答:(本小题共13分)

(1)依据材料二,分析三民主义是如何体现材料一中的“抓住事物的本质”的 (4分)

(2)依据材料三,指出毛泽东根据当时中国革命形势发展的趋势,将中国革命分为两个阶段的依据。并说明第一阶段的革命任务和革命性质。(3分)

(3)依据材料四,指出邓小平理论是如何把握我国新时期的“时势发展的大趋势”的。(3分)

(4)依据材料二、三、四和所学知识,指出这些理论所产生的“物质力量”。(3分)

33.请回答:(本小题共13分)

(1)建国初期,我国政府作出研制“两弹一星”的决策,结合材料一说出“两弹一星”的含义是指什么?(2分)其研制有何重要影响?(2分)

(2)袁隆平培育的杂交水稻对人类有什么贡献?(2分)

(3)结合材料三及所学知识简析“嫦娥一号”卫星发射成功的原因。(2分)

(4)结合以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件?(3分)科技发展与经济建设和国家地位的关系怎样?(2分)

“华安、连城、永安、漳平一中,龙海二中,泉港一中”六校联考

2010-2011学年上学期第一次月考

高二历史参考答案及评分标准

32. (本小题共13分)

(1)符合时势发展的大趋势:实现民族独立 (1分)实现近代化(或实行资本主义)。(1分)

把握到大众的心理:对民族危机加剧不满;对清政府的腐败统治不满;要求解决民生问题。(2分,答到2点即可。)

(2)依据:半殖民地半封建的社会性质。(1分)任务:反帝反封建。(1分)性质:民主革命(1分)

(3)大趋势:改革开放;发展生产力;增强综合国力;提高人民生活水平。(3分,答到其中3点即可)。

(4)物质力量:三民主义指导辛亥革命结束了封建君主专制制度;新民主主义理论指导中国新民主主义革命取得胜利;邓小平理论指导改革开放(现代化建设)取得重大成就。(3分)

33.(本小题共13分)

(1)含义:原子弹、氢弹,人造地球卫星。(2分)

影响:打破了美苏两国对核技术和空间技术的垄断,提高了中国的国际地位,加强了中国的国防,为社会主义建设创造了安定的环境。(2分,答到2点即可。)

(2)不仅解决了中国人的吃饭问题,还在世界范围推广,被许多国家引种,有助于解决未来世界性饥饿问题。(2分)

(3)原因:国家实力的强大;党和政府实施“科教兴国”战略;广大科技工作者献身科技事业;航天科技发达。(2分,答到2点即可。)

(4)条件:领导重视,决策科学,科研队伍努力,经费大量投入,教育水平提高等。(3分,答出其中3点即可得满分)

关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了中国的国际地位 (2分)

2010-2011学年上学期第二次月考

高二历史试题

(考试时间:90分钟 总分:100分)

第Ⅰ卷 (选择题 共60分)

一、单项选择题(本题共30个小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1. 图书博览会开幕式的背景墙上有孔子泰山等形象,若为背景墙选配孔子的两句名言,下列最合适的是( )

①人无远虑,必有近忧 ②学而时习之,不亦说乎

③己所不欲,勿施于人 ④有朋自远方来,不亦乐乎

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

2. “仁”是孔子思想体系的核心。下列对这一学说的理解正确的是( )

①主张调节与和谐社会人际关系

②具有古典人道主义性质

③主张“以德治民”,反对苛政和任意刑杀

④主张“民贵君轻”,实行仁政

A.①② B.②③ C.①②③ D.①③④

3.汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指( )

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

4.西汉武帝时期,某人父亲与他人斗殴,其子帮忙用木棍去打他人,不料却误伤其父。按照当时法律,殴伤父亲是应处枭首的死罪。廷尉张汤请教董仲舒应如何处理。董仲舒认为:父子是最亲近的,听说父亲与人斗殴,儿子自然紧张,要拿木棍去救护父亲,至于误中父亲并非本意,应该无罪释放。该段材料 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )反映了西汉 ( )

A.儒家伦理思想影响到到法律

B.已经废除了严刑峻法

C.开始推行判例审判制

D.废除了原始社会同态复仇原则

5.某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源于人之自然本性,这位思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王阳明

6. 国内某重点大学的校训取自中国古代某位思想家的“博学之,审问之,谨思之,明辨之,笃行之”,该思想家应该是( )

A.孔子 B. 孟子 C. 朱熹 D. 王阳明

7.明清之际形成的进步思想,最能从根本上体现时代潮流的是 ( )

A、“穿衣吃饭,即是人伦物理” B、“天下兴亡,匹夫有责”

C、“凡为帝王者皆贼也” D、“工商皆本”

8. 四位学生在进行研究性学习时,以中国古代四大发明对西方历史的影响为题,各命一个小题。你觉得哪些最适宜 ( )

①造纸术——中华文明的传承者 ②印刷术——文艺复兴和宗教改革的推动者

③火药——荡平欧洲封建城堡的致命武器 ④指南针——西欧海外殖民的助跑器

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

9.邓小平在一次参观文物展览时,指着一幅名画说:“我们祖先早已熟知商品经济了”。这幅名画指的是( )

21世纪教育网

21世纪教育网

21世纪教育网

21世纪教育网

A.《夫妇宴饮图》 B.《洛神赋图》 C.《步辇图》 D.《清明上河图》

10. “大凡受过教育的中国人尽管可能听不懂彼此的方言,却能阅读同样的书籍……如果他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了。”这说明:( )

A.使用字母文字是欧洲分裂成许多国家的主要原因

B.汉字有双重特性:实用性和艺术性

C.统一文字有利于统一多民族国家的形成和发展

D.字母文字有艺术性而没有实用性

11.中国古典文学领域群星灿烂,成就辉煌,不同时期的文学形式都具有鲜明的时代特征。其中①《离骚》奠定了中国文学现实主义传统的基础 ②西汉的赋反映了当时社会物质生活和精神生活的丰富多彩 ③唐代是中国古典诗歌发展的鼎盛时期 ④明清小说反映了广大农民的文化心理需求 ( )

A.①②③④ B.②③④ C.②③ D.③

12. 京剧独特的化装艺术——脸谱,讲究非常多,每个脸谱都有一种主色调,以显示剧中人物的特征。如下图,关羽脸谱为红色,曹操是白色,包拯是黑色……你认为“黑色”应表示( )

A、刚毅耿直 B、多谋奸诈 C、凶狠残暴 D、忠勇侠义

13.一位外国友人在清乾隆年间进入中国,当时他不可能欣赏到:( )

A、小说《封神演义》

B、版画《感天动地窦娥冤》

C、一幅《孙悟空大闹天宫》的插图

D、京剧《空城计》

14、李华想成为一名诗人,追求“丰富的想象、大胆的夸张、清新激越的韵调、雄奇豪迈的风格、明快生动的语言”的文风,其应该多读下列哪组诗人的作品 ( )

A.杜甫、杜牧 B.屈原、李白

C.白居易、陆游 D.陶潜、贾岛

15.胡适评价19世纪末的梁启超为“革命第一大功臣,其功在革新开国之思想界”。这主要是因为梁启超宣传了( )

A.民主科学,自由平等 B.民主共和,主权在民

C.托古改制,变革维新 D.开设议院,变法图存

16.林则徐是道光时期一位很有见识的大臣。他高于同代官僚之处,除主张严禁鸦片外,最重要的是他( )

A.主张开眼看世界 B.关心人民疾苦

C.坚决抗击外来侵略 D. 为官清廉正直

17.维新变法、民主共和、民主科学、马克思主义先后成为近代中国社会的主流思潮。对它们之间关系的表述最准确的是( )

A.一种思潮消亡,另一种思潮兴起,几种思潮相继独自存在

B.几种思潮同时并存,各自都有较大影响

C.某一时期可能存在几种思潮,但占主流地位的只有一种思潮

D.继马克思主义成为主流后,其它几种思潮相继淡出时代舞台

18.新文化运动时期,新派诗人刘大白的《卖布谣》这样写道:“土布粗,洋布细,洋布便宜,财主欢喜。土布没人要,饿倒哥哥嫂嫂”。这反映了( )

①中国自然经济的彻底瓦解 ②作者提倡用国货

③五四前后,知识分子对现实的强烈关注 ④作者反对西方机器生产

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

19. 五四运动前后,社会发展风云激荡,各种新思潮层出不穷,人们的思想经历着空前的解放和变换。某民意测验机构在北京大学学生中进行调查,要求每个学生选出一位在五四运动时期贡献最大的人物,结果下列四位人物得票相近。你认为对五四运动后社会思潮影响最大的应是( )

A 李大钊 B 蔡元培 C 胡适 D陈独秀

20.与旧三民主义相比较,孙中山新三民主义中民生主义的进步性主要体现在( )

A.“凡真正反对帝国主义之个人及团体,均得享有一切自由及权利”

B.其最重要之原则有二,一日“平均地权”,一日“土地国有”

C.“农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作”

D.“没收地主阶级的土地归农民所有”

21. “孙中山领导 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )的辛亥革命……对中国社会进步具有重大意义”主要表现在( )

①推翻了中国两千多年的君主专制制度 ②有利于中国资本主义的发展

③改变了中国人民的悲惨命运 ④使民主共和观念深入人心

A.①②④ B.①②③ C.①②③④ D.②④

22. “从实力上讲,孙中山比起洪秀全来,相差不知几千万里了,而偌大的清帝国,不亡于洪、杨,却被孙文几个口号叫垮了,何哉?”最确切的回答是( )

A.清政府舆论管制不成功 B.洪秀全不注意斗争策略

C.革命成功重在舆论宣传 D.三民主义符合历史潮流

23.如果让你进行自主探究性学习,你选择的主题是毛泽东思想在中共开创独立领导 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )武装斗争夺取政权新局面时期的发展,你应该借助的历史资料是( )

A.《湖南农民运动考察报告 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )》 B.《星星之火,可以燎原》

C.《新民主主义论》 D.《论人民民主专政》

24.毛泽东思想 ①是对三民主义的继承与发展 ②是对马列主义的继承与发展 ③是中国革命与建设实践的必然产物 ④是首次建立社会主义经济体制的成功探索 ( )

A.①② B.②③ C.①④ D.②③④

25.在改革开放中,经过三次思想解放,我们先后冲破了“个人崇拜”、“计划 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )经济崇拜”和“所有制崇拜”,其中冲破“计划 ( http: / / www.21cnjy.com / " \t "_blank )经济崇拜”的关键事件是( )

A.中共十三大 B.中共十四大 C.中共十五大 D.中共十六大

26. 以毛泽东为代表的中国共产党人探索了一条有中国特色的革命道路;以邓小平为首的中国共产党人开创了一条有中国特色的社会主义建设道路。二者根本的共同点是( )

A.坚定不移的走社会主义道路 B.始终不渝的贯彻党的最高纲领

C.把反“左”作为革命进程的重要任务 D.实事求是,从中国的国情出发

27.上个世纪20年代开始,列宁就在苏维埃俄国提出“新经济政策”,毛泽东创建了“农村包围城市,最后夺取城市的中国民主革命道路,30年代罗斯福在美国推行“新政” 90年代邓小平在提出建立社会主义市场经济体制。从人类思想文明角度思考,上述四位政治家有共同之处,其共同点表明了 ( )

A.社会主义和资本主义制度没有优劣之分

B.社会主义和资本主义可以相互学习借鉴

C.历史的发展主要是历史巨人推动的

D.马克思主义“实事求是”的思想方法具有世界性

28. “双百”方针是在怎样的背景下提出来的①社会主义改造基本完成②中国的生产力发展水平还很落后③全国掀起“向科学进军”的热潮④中国进入社会主义现代化建设新时期( )

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

29.“我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国”,这是邓稼先归国时的一段话,反映出的历史信息有①当时中国的生产力水平还很落后 ②归国科学家成为中国尖端科技和空白学科的开拓者 ③邓稼先是在改革开放的“春风”吹拂下归国的 ④中国打破了美苏的核垄断( )

A.①③ B.②④ C.③④ D.①②

30.电影《高考1977》反映了恢复高考后的第一次考试。如果让你来设计这场考试的场景,可能出现的是( )

A.背景音乐:反映粉碎“四人帮”的歌曲

B.外景:考场门口悬挂着“改革开放送春风”的横幅

C.内景:考场中张贴有“实施“科教兴国”战略的标语

D.特写:作文题目“论解放思想,实事求是”

第Ⅱ卷 ( 非选择题 共40 分)

二、非选择题(本题共3小题,满分40分)

31. 儒家思想长期以来作为我国正统的意识形态,对于我国历史的发展产生了巨大的影响。在历史发展的不同时期,儒家思想也历经沧桑。阅读以下材料:(14分)

材料一 [汉武帝]和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 至于三纲五常,为中国之大教,足下谓西夷无之矣,然考之则不然。东西律例,以法为宗。今按法国律例,民律第三百七十一条云:“凡一切子女,无论其人何等年岁,须于其父母有恭敬孝顺之心。”……第二百一十三条云:“凡为妇者,应为其夫者所管属。”

——康有为《与朱一新论学书》

材料三 新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会进步。李大钊发表文章指出,孔子是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像。”……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣。”

——马尚斌等编《中国近代史教程》

材料四 放眼将来,具有儒家特色的现代性,在东亚出现的可能性极大。其实,“东亚现代性”虽然深受西欧和美国的影响,但却不只是西方发展模式的翻版而已,[东亚各国]都和传统有血肉相连的关系。在塑造东亚传统起过决定性作用长达数世纪的儒家可发挥积极的作用。

——杜维明《儒学创新的契机》

请回答:

(1)依据材料一,分析儒家思想对于封建统治的作用。(2分)结合所学历史知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。(2分)

(2)依据材料二和所学知识,分析资产阶级维新派对于儒家思想的态度。(2分)说明了什么?(2分)

(3)依据材料三,说明随着资产阶级革命和共和运动的深入,新文化运动倡导者是如何认识和评价儒家思想的。(4分)

(4)材料四如何认识儒家传统在东亚现代化进程中的作用 (2分)

32. 阅读下列材料:(13分)

材料一 马克思说:“理论一经掌握群众,就会变成物质的力量。”“理论只要能说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的本质。”在历史运动中,事物的本质,照我的理解,一是时势发展的大趋势,一是大众心理。把握到这两条,就是抓住了事物的根本。

——《思想如何变成物质的力量 》

材料二 民族主义是用暴力手段推翻以满清贵族为首的清政府的统治,建立起独立的民族国家。民权主义是经由平民革命推翻君主专制政体,建立民主立宪政体。民生主义是解决社会问题,提出解决民生的办法是核定地价。三民主义是辛亥革命的重要理论指导。

——《历史材料与解析》

材料三 中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤(阶段)。第一步(阶段),改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步(阶段),使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。中国现时的革命,是在走第一步。

——毛泽东《新民主主义论》

材料四 改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义的道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)依据材料二,分析三民主义是如何体现材料一中的“抓住事物的本质”的 (4分)

(2)依据材料三,指出毛泽东根据当时中国革命形势发展的趋势,将中国革命分为两个阶段的依据。并说明第一阶段的革命任务和革命性质。(3分)

(3)依据材料四,指出邓小平理论是如何把握我国新时期的“时势发展的大趋势”的。(3分)

(4)依据材料二、三、四和所学知识,指出这些理论所产生的“物质力量”。(3分)

33. 阅读下列材料:(13分)

材料一 如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

材料二 国外有说:“到21世纪30年代,中国人口将达16亿,那时谁来养活这么多人?谁来拯救由此引发的全球性粮食危机?”袁隆平闻言挥动着满是老茧的双手说:“中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还要帮助世界人民解决吃饭问题。”“袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。”

——(美)经济学家唐 帕尔伯格

材料三 ①公元9年,西汉时期神话故事叙述了嫦娥奔月的情景,被记载在《汉书·艺文志》《淮南子》篇中。366年,敦煌石窟开始建造,“飞天”从此成为人类石刻绘画艺术中精彩而不朽的形象。

②2007年10月24日,我国首颗探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射成功,“嫦娥”从此奔月去。

材料四 政府科技经费的投入,从1995年的3800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省部级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。

——《中国现代史纲》

请回答:

(1)建国初期,我国政府作出研制“两弹一星”的决策,结合材料一说出“两弹一星”的含义是指什么?(2分)其研制有何重要影响?(2分)

(2)袁隆平培育的杂交水稻对人类有什么贡献?(2分)

(3)结合材料三及所学知识简析“嫦娥一号”卫星发射成功的原因。(4分)

(4)结合以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件?(3分)科技发展与经济建设和国家地位的关系怎样?(3分)

“华安、连城、永安、漳平一中,龙海二中,泉港一中”六校联考

2010-2011学年上学期第一次月考

高二历史答题卷

(考试时间:90分钟 总分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

31.请回答:(本小题共14分)

((1)依据材料一,分析儒家思想对于封建统治的作用。(2分)结合所学历史知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。(2分)

(2)依据材料二和所学知识,分析资产阶级维新派对于儒家思想的态度。(2分)说明了什么?(2分)

(3)依据材料三,说明随着资产阶级革命和共和运动的深入,新文化运动倡导者是如何认识和评价儒家思想的。(4分)

(4)材料四如何认识儒家传统在东亚现代化进程中的作用 (2分)

32.请回答:(本小题共13分)

(1)依据材料二,分析三民主义是如何体现材料一中的“抓住事物的本质”的 (4分)

(2)依据材料三,指出毛泽东根据当时中国革命形势发展的趋势,将中国革命分为两个阶段的依据。并说明第一阶段的革命任务和革命性质。(3分)

(3)依据材料四,指出邓小平理论是如何把握我国新时期的“时势发展的大趋势”的。(3分)

(4)依据材料二、三、四和所学知识,指出这些理论所产生的“物质力量”。(3分)

33.请回答:(本小题共13分)

(1)建国初期,我国政府作出研制“两弹一星”的决策,结合材料一说出“两弹一星”的含义是指什么?(2分)其研制有何重要影响?(2分)

(2)袁隆平培育的杂交水稻对人类有什么贡献?(2分)

(3)结合材料三及所学知识简析“嫦娥一号”卫星发射成功的原因。(2分)

(4)结合以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件?(3分)科技发展与经济建设和国家地位的关系怎样?(2分)

“华安、连城、永安、漳平一中,龙海二中,泉港一中”六校联考

2010-2011学年上学期第一次月考

高二历史参考答案及评分标准

32. (本小题共13分)

(1)符合时势发展的大趋势:实现民族独立 (1分)实现近代化(或实行资本主义)。(1分)

把握到大众的心理:对民族危机加剧不满;对清政府的腐败统治不满;要求解决民生问题。(2分,答到2点即可。)

(2)依据:半殖民地半封建的社会性质。(1分)任务:反帝反封建。(1分)性质:民主革命(1分)

(3)大趋势:改革开放;发展生产力;增强综合国力;提高人民生活水平。(3分,答到其中3点即可)。

(4)物质力量:三民主义指导辛亥革命结束了封建君主专制制度;新民主主义理论指导中国新民主主义革命取得胜利;邓小平理论指导改革开放(现代化建设)取得重大成就。(3分)

33.(本小题共13分)

(1)含义:原子弹、氢弹,人造地球卫星。(2分)

影响:打破了美苏两国对核技术和空间技术的垄断,提高了中国的国际地位,加强了中国的国防,为社会主义建设创造了安定的环境。(2分,答到2点即可。)

(2)不仅解决了中国人的吃饭问题,还在世界范围推广,被许多国家引种,有助于解决未来世界性饥饿问题。(2分)

(3)原因:国家实力的强大;党和政府实施“科教兴国”战略;广大科技工作者献身科技事业;航天科技发达。(2分,答到2点即可。)

(4)条件:领导重视,决策科学,科研队伍努力,经费大量投入,教育水平提高等。(3分,答出其中3点即可得满分)

关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了中国的国际地位 (2分)

同课章节目录