第1课 隋朝的统一与灭亡 说课课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡 说课课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-18 08:39:15 | ||

图片预览

文档简介

第一课 隋朝的统一与灭亡

人教版中国历史七年级下册第一单元第一课

课标要求

知道隋朝的统一,了解科举取士的创建和大运河的开通,知道隋朝灭亡的原因。

教材分析

地位和作用:本课与本单元的后四课共同构成繁荣与开放的隋唐时期。隋唐时期不仅是中国封建社会的鼎盛时期,更是中华文明在各方面都取得巨大成就的辉煌时期。在整个中国古代史教学中,这一时期无疑是重中之重。

本课内容:课文主要内容是隋朝的统一和灭亡,涉及大运河的开凿、科举取士的创立等内容。从内容的设置来看,本教材是严格按照课标要求编写的;但是内容编写过于简单,只是粗略地叙述事件,这就要求教师在教学过程中做适当的补充和分析。

学情分析

优点:一方面,经过一学期的历史课学习,学生的历史知识开始得到积累;另一方面平时生活中影视剧的观看,对于隋朝有个粗略的印象,同时该时期的学生思维活跃、积极好动。

缺点:初一下学期的学生关于中国古代历史知识的建构可以说是几乎没有的;同时他们的历史思维能力也是匮乏的,需要教师的引导。

教学目标

知识与能力:知道隋朝的统一,了解科举取士的创建和大运河的开通,知道隋朝灭亡的原因

过程与方法:通过材料的分析和相关图片的展示等方法,了解大运河开凿的作用和隋朝灭亡的原因,培养学生分析、认识历史事件的能力。

情感态度与价值观:通过了解隋朝大运河的地位和作用,体会我国古代劳动人民的智慧和能力;以及从隋朝的统一和灭亡中,感悟和平与统一的重要性。

重难点

教学重点:大运河开凿的价值、隋朝灭亡的原因

教学难点:科举制度的作用

教法和学法

教法:讲述法、图文结合法、对比法、提问讨论法来引导学生积极主动的参与,从而加深对内容的理解和记忆。尤其是通过对隋朝大运河示意图的解读、材料的分析和课本文字的结合突出大运河和隋朝灭亡两个重点;通过隋以前的选官制度和科举制度的对比来突出科举制度的创建这一难点。

学法:通过自主阅读获得常识性知识;通过看图识图、合作讨论获取结论和意义的理解等;通过积极回答发言,获得思维启发;通过笔记的书写梳理,加深对知识的记忆巩固。

教学流程

新课导入

隋文帝统一全国

隋朝巩固政权措施

隋朝灭亡于隋炀帝

课后思考

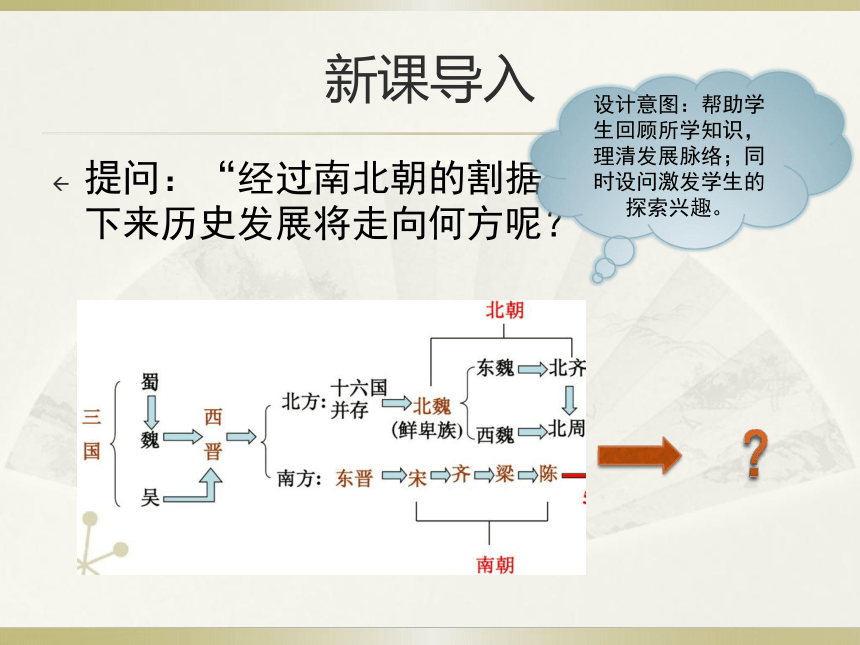

新课导入

提问:“经过南北朝的割据混战,那么接下来历史发展将走向何方呢?

?

设计意图:帮助学生回顾所学知识,理清发展脉络;同时设问激发学生的探索兴趣。

第一目隋文帝统一全国

建立者:杨坚

年号:开皇

统一全国的时间:公元589年

标志:隋文帝灭陈朝

都城:长安(采用自主学习法)

设计意图:帮助学生了解隋朝建立基本史实,落实基础。

讨论:

1.隋文帝为什么能统一全国?

2.隋文帝统一全国有什么意义?

提示:回忆秦朝统一的原因和意义,引导学生思考秦朝统一和隋朝统一的一些内在联系。

隋文帝统一全国的原因:

建国后,隋文帝励精图治,国力强大

长期混乱,百姓渴望统一

北方民族大融合和江南经济发展

陈后主统治腐败

统一全国的意义:

结束长期分离割据局面,开创隋唐时期的“大一统”局面;促进民族融合和南北经济文化交流。

设计意图:通过类似历史事件的比较分析,培养学生的历史思维能力和分析问题解决问题能力。

第二目 隋朝巩固政权措施

(一)隋文帝措施

经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度

政治:加强中央集权,提高行政效率

文化:注重人才的选拔,创立科举制度

设计意图:简单展示隋炀帝的治国措施,重点突出科举取士;帮助学生理清知识的重难点。

科举制度创立

隋朝之前的选官制度

九品中正制

特点:官员的选取依据门第和家世,通过考察的方式选取

局限性:上品无寒门,下品无士族。

隋文帝创科举制

科举取士制度

特点:以考试的方式选拔人才,参与考试者不论出身

优点:扩大官吏选拔范围

对比思考:科举制与前朝选官制的不同?以及科举制的作用?

设计意图:运用分组讨论的方法,帮助学生突破难点;培养学生合作学习的能力,加深对该知识点的理解。

主要不同点:在于选拔人才的标准和方式不同。

科举制的作用:是中国古代选官制度的变革,

加强皇帝在选官和用人上的权力,

扩大官吏选拔范围,使有才能的人能够参政,

也推动教育的发展。

历史上最年轻的状元要数唐朝的贾至和明朝的丁显,都是17岁得中状元,可谓少年得志。关于丁显还有一段趣事。据说当年殿试前夕,朱元璋做了一个梦,梦见一枚特别大的钉子牢牢钉在墙上。朱元璋第二天阅卷时看见丁显这个名字,丁者钉也,显者应梦也,丁显就被钦定为状元,人们称之为“应梦状元”。

设置图片和历史小故事,提升学生兴趣,符合初中生的认知特点。

隋文帝这些措施的作用

这一系列措施促进社会经济的迅速恢复和发展,

使人口数量和垦田面积大幅度增长,

吸纳大量的能人志士治理国家,

隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

设计意图:帮助学生理解措施的作用,以及展示隋朝的地图帮助学生形成隋朝疆域的空间感。

第二目 隋朝巩固政权措施

(二)隋炀帝的措施——开通大运河

民谣

运水河,荡悠悠

隋炀皇帝下扬州

一心只把琼花看

千里江山一旦丢

隋炀帝真的是为了看绮丽的琼花而开凿两千多里的大运河吗?

设计意图:运用民谣和提问相结合,引导学生进入知识点,也起到学生从材料中提取信息的能力。

中国古代在没有铁路,汽车等交通工具的条件下,运输粮食只能利用车、马,靠人力、畜力进行,量小速度慢,费用大,水运粮食比起陆运,运量大,速度快,费用小。

所以隋炀帝开通大运河目的是:加强南北交通,巩固隋王朝统治。

1.目的

2.开凿条件

隋文帝的一系列措施下,隋朝经济实力雄厚。

3.概况

中心:洛阳

涿郡

余杭

北至

南抵

连接黄河、淮河、海河、长江和钱塘江五大水系

设计意图:属于基础知识内容,图文结合,教师讲解,帮助学生掌握和记忆

4.大运河作用

北通涿郡之鱼商,南通江都之转输,其为利也博哉。

“天下转漕,仰此一渠。”

第一,它对统一中央集权的封建国家起着巩固的作用。通过大运河,江南和关东的财富源源不断的运往京城,维持了封建国家机器的正常运转。

第二、它有力促进全国各地的经济、文化、交流。大运河开成后,中国南北增添了一条南北交通的大动脉。

第三,它促进沿岸经济、文化的繁荣。运河的通航,不但使周围广大地区的农田得到灌溉,促进了农业生产的发展,而且大大剌激了沿岩不少市镇的迅速兴起,形成繁华的商业和文化城市。

设计意图:史料和视频相结合的方式,突破重点,帮助学生感悟大运河的历史作用

第三目 隋朝的灭亡

相关史事:隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民,草根树皮也吃不上。起义军在发布的檄文中痛斥隋炀帝:“磬南山之竹书罪无穷,决东海之波流恶难尽。”

隋炀帝,在两京和全国的一些重要城市,大修宫殿和离宫别馆。其中著名的有洛阳的显仁宫、西苑,江都的江都宫、临江宫,晋阳的晋阳宫,汾阳的汾阳宫,弘农的弘农宫,涿郡的临朔宫,临榆关的临榆宫等。

——张传玺主编 《中国古代史纲》

3.“隋炀帝远征高丽,发江南以南民夫及船运黎阳及洛口诸仓米至 涿郡,舳舻相次千馀里,载兵甲及攻取之具往还在道常数十万人,填咽于道、昼夜不绝,死者相枕,臭秽盈路天下骚动”

——《资治通鉴》

从以上材料中收集重要信息,分析隋朝灭亡原因。

隋炀帝时期沉重的徭役和兵役使得百姓生活困苦不堪,导致各种农民起义。

修筑大量宫殿,耗费国家财力,奢侈无度

多次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

设计意图:应用材料分析的方式,既突破重点,又帮助学生培养分析史料的能力。

1.隋朝灭亡原因

隋炀帝时期沉重的徭役和兵役使得百姓生活困苦不堪,导致各种农民起义。

修筑大量宫殿,耗费国家财力,奢侈无度。

多次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

2.灭亡标志:公元618年,隋炀帝在江都被杀,标志隋朝灭亡

开凿大运河的图片

隋炀帝豪华龙舟

设计意图:帮助学生更深刻感悟劳动人民的不易和隋炀帝的荒淫无度。

课后思考

我们应该如何评价隋炀帝呢?是一棍子打死地认为,他是个一无是处的昏君;还是理解的思考隋炀帝的所作所为呢?

设计意图:培养学生正确评价历史人物的思维,以及运用新知识的能力。

板书设计

请您批评指教!

人教版中国历史七年级下册第一单元第一课

课标要求

知道隋朝的统一,了解科举取士的创建和大运河的开通,知道隋朝灭亡的原因。

教材分析

地位和作用:本课与本单元的后四课共同构成繁荣与开放的隋唐时期。隋唐时期不仅是中国封建社会的鼎盛时期,更是中华文明在各方面都取得巨大成就的辉煌时期。在整个中国古代史教学中,这一时期无疑是重中之重。

本课内容:课文主要内容是隋朝的统一和灭亡,涉及大运河的开凿、科举取士的创立等内容。从内容的设置来看,本教材是严格按照课标要求编写的;但是内容编写过于简单,只是粗略地叙述事件,这就要求教师在教学过程中做适当的补充和分析。

学情分析

优点:一方面,经过一学期的历史课学习,学生的历史知识开始得到积累;另一方面平时生活中影视剧的观看,对于隋朝有个粗略的印象,同时该时期的学生思维活跃、积极好动。

缺点:初一下学期的学生关于中国古代历史知识的建构可以说是几乎没有的;同时他们的历史思维能力也是匮乏的,需要教师的引导。

教学目标

知识与能力:知道隋朝的统一,了解科举取士的创建和大运河的开通,知道隋朝灭亡的原因

过程与方法:通过材料的分析和相关图片的展示等方法,了解大运河开凿的作用和隋朝灭亡的原因,培养学生分析、认识历史事件的能力。

情感态度与价值观:通过了解隋朝大运河的地位和作用,体会我国古代劳动人民的智慧和能力;以及从隋朝的统一和灭亡中,感悟和平与统一的重要性。

重难点

教学重点:大运河开凿的价值、隋朝灭亡的原因

教学难点:科举制度的作用

教法和学法

教法:讲述法、图文结合法、对比法、提问讨论法来引导学生积极主动的参与,从而加深对内容的理解和记忆。尤其是通过对隋朝大运河示意图的解读、材料的分析和课本文字的结合突出大运河和隋朝灭亡两个重点;通过隋以前的选官制度和科举制度的对比来突出科举制度的创建这一难点。

学法:通过自主阅读获得常识性知识;通过看图识图、合作讨论获取结论和意义的理解等;通过积极回答发言,获得思维启发;通过笔记的书写梳理,加深对知识的记忆巩固。

教学流程

新课导入

隋文帝统一全国

隋朝巩固政权措施

隋朝灭亡于隋炀帝

课后思考

新课导入

提问:“经过南北朝的割据混战,那么接下来历史发展将走向何方呢?

?

设计意图:帮助学生回顾所学知识,理清发展脉络;同时设问激发学生的探索兴趣。

第一目隋文帝统一全国

建立者:杨坚

年号:开皇

统一全国的时间:公元589年

标志:隋文帝灭陈朝

都城:长安(采用自主学习法)

设计意图:帮助学生了解隋朝建立基本史实,落实基础。

讨论:

1.隋文帝为什么能统一全国?

2.隋文帝统一全国有什么意义?

提示:回忆秦朝统一的原因和意义,引导学生思考秦朝统一和隋朝统一的一些内在联系。

隋文帝统一全国的原因:

建国后,隋文帝励精图治,国力强大

长期混乱,百姓渴望统一

北方民族大融合和江南经济发展

陈后主统治腐败

统一全国的意义:

结束长期分离割据局面,开创隋唐时期的“大一统”局面;促进民族融合和南北经济文化交流。

设计意图:通过类似历史事件的比较分析,培养学生的历史思维能力和分析问题解决问题能力。

第二目 隋朝巩固政权措施

(一)隋文帝措施

经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度

政治:加强中央集权,提高行政效率

文化:注重人才的选拔,创立科举制度

设计意图:简单展示隋炀帝的治国措施,重点突出科举取士;帮助学生理清知识的重难点。

科举制度创立

隋朝之前的选官制度

九品中正制

特点:官员的选取依据门第和家世,通过考察的方式选取

局限性:上品无寒门,下品无士族。

隋文帝创科举制

科举取士制度

特点:以考试的方式选拔人才,参与考试者不论出身

优点:扩大官吏选拔范围

对比思考:科举制与前朝选官制的不同?以及科举制的作用?

设计意图:运用分组讨论的方法,帮助学生突破难点;培养学生合作学习的能力,加深对该知识点的理解。

主要不同点:在于选拔人才的标准和方式不同。

科举制的作用:是中国古代选官制度的变革,

加强皇帝在选官和用人上的权力,

扩大官吏选拔范围,使有才能的人能够参政,

也推动教育的发展。

历史上最年轻的状元要数唐朝的贾至和明朝的丁显,都是17岁得中状元,可谓少年得志。关于丁显还有一段趣事。据说当年殿试前夕,朱元璋做了一个梦,梦见一枚特别大的钉子牢牢钉在墙上。朱元璋第二天阅卷时看见丁显这个名字,丁者钉也,显者应梦也,丁显就被钦定为状元,人们称之为“应梦状元”。

设置图片和历史小故事,提升学生兴趣,符合初中生的认知特点。

隋文帝这些措施的作用

这一系列措施促进社会经济的迅速恢复和发展,

使人口数量和垦田面积大幅度增长,

吸纳大量的能人志士治理国家,

隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

设计意图:帮助学生理解措施的作用,以及展示隋朝的地图帮助学生形成隋朝疆域的空间感。

第二目 隋朝巩固政权措施

(二)隋炀帝的措施——开通大运河

民谣

运水河,荡悠悠

隋炀皇帝下扬州

一心只把琼花看

千里江山一旦丢

隋炀帝真的是为了看绮丽的琼花而开凿两千多里的大运河吗?

设计意图:运用民谣和提问相结合,引导学生进入知识点,也起到学生从材料中提取信息的能力。

中国古代在没有铁路,汽车等交通工具的条件下,运输粮食只能利用车、马,靠人力、畜力进行,量小速度慢,费用大,水运粮食比起陆运,运量大,速度快,费用小。

所以隋炀帝开通大运河目的是:加强南北交通,巩固隋王朝统治。

1.目的

2.开凿条件

隋文帝的一系列措施下,隋朝经济实力雄厚。

3.概况

中心:洛阳

涿郡

余杭

北至

南抵

连接黄河、淮河、海河、长江和钱塘江五大水系

设计意图:属于基础知识内容,图文结合,教师讲解,帮助学生掌握和记忆

4.大运河作用

北通涿郡之鱼商,南通江都之转输,其为利也博哉。

“天下转漕,仰此一渠。”

第一,它对统一中央集权的封建国家起着巩固的作用。通过大运河,江南和关东的财富源源不断的运往京城,维持了封建国家机器的正常运转。

第二、它有力促进全国各地的经济、文化、交流。大运河开成后,中国南北增添了一条南北交通的大动脉。

第三,它促进沿岸经济、文化的繁荣。运河的通航,不但使周围广大地区的农田得到灌溉,促进了农业生产的发展,而且大大剌激了沿岩不少市镇的迅速兴起,形成繁华的商业和文化城市。

设计意图:史料和视频相结合的方式,突破重点,帮助学生感悟大运河的历史作用

第三目 隋朝的灭亡

相关史事:隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民,草根树皮也吃不上。起义军在发布的檄文中痛斥隋炀帝:“磬南山之竹书罪无穷,决东海之波流恶难尽。”

隋炀帝,在两京和全国的一些重要城市,大修宫殿和离宫别馆。其中著名的有洛阳的显仁宫、西苑,江都的江都宫、临江宫,晋阳的晋阳宫,汾阳的汾阳宫,弘农的弘农宫,涿郡的临朔宫,临榆关的临榆宫等。

——张传玺主编 《中国古代史纲》

3.“隋炀帝远征高丽,发江南以南民夫及船运黎阳及洛口诸仓米至 涿郡,舳舻相次千馀里,载兵甲及攻取之具往还在道常数十万人,填咽于道、昼夜不绝,死者相枕,臭秽盈路天下骚动”

——《资治通鉴》

从以上材料中收集重要信息,分析隋朝灭亡原因。

隋炀帝时期沉重的徭役和兵役使得百姓生活困苦不堪,导致各种农民起义。

修筑大量宫殿,耗费国家财力,奢侈无度

多次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

设计意图:应用材料分析的方式,既突破重点,又帮助学生培养分析史料的能力。

1.隋朝灭亡原因

隋炀帝时期沉重的徭役和兵役使得百姓生活困苦不堪,导致各种农民起义。

修筑大量宫殿,耗费国家财力,奢侈无度。

多次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

2.灭亡标志:公元618年,隋炀帝在江都被杀,标志隋朝灭亡

开凿大运河的图片

隋炀帝豪华龙舟

设计意图:帮助学生更深刻感悟劳动人民的不易和隋炀帝的荒淫无度。

课后思考

我们应该如何评价隋炀帝呢?是一棍子打死地认为,他是个一无是处的昏君;还是理解的思考隋炀帝的所作所为呢?

设计意图:培养学生正确评价历史人物的思维,以及运用新知识的能力。

板书设计

请您批评指教!

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源