精耕细作的古代农业

图片预览

文档简介

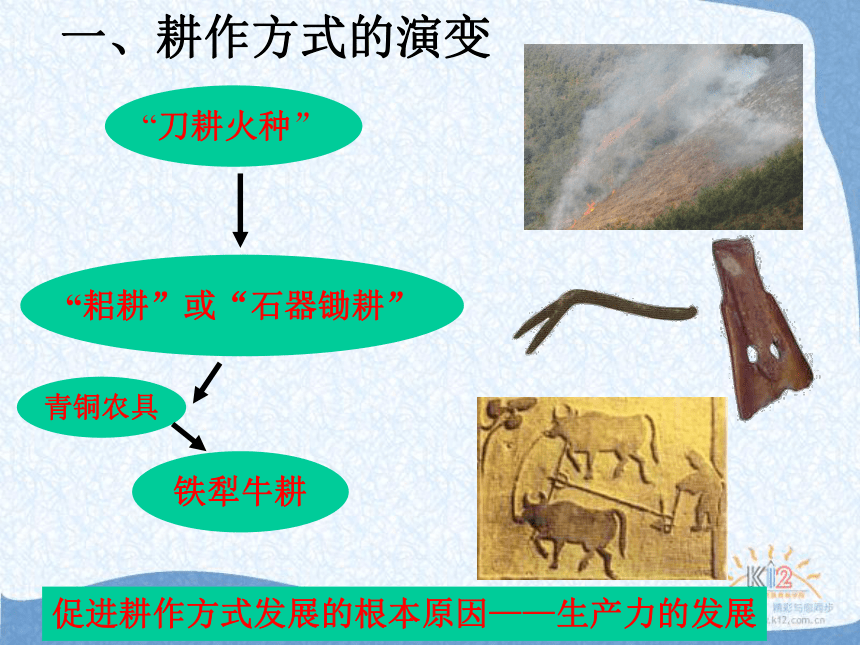

课件16张PPT。精耕细作的古代农业人教版历史必修二第1单元第1课一、耕作方式的演变“耜耕”或“石器锄耕”铁犁牛耕促进耕作方式发展的根本原因——生产力的发展青铜农具“刀耕火种”二、精耕细作技术的成熟1、春秋到秦汉时期 ①耕作技术: ②农具改进: ③生产经验的总结:垄作法(当时世界最先进) 代田法 区田法播种机---耧车

翻土碎土工具----犁壁(比欧洲早一千多年)

牛耕----耦犁和二牛抬杠汉代农学著作《氾胜之书》关注到农作物从耕种到收获的各个环节2、魏晋南北朝时期: 黄河流域的生产技术已臻成熟 ③成都平原成为重要产粮区,江南的开发,为唐宋时期我国经济重心逐步南移奠定了基础。①耕作技术:

实行轮作和推广绿肥种植,比西方早一千多年;

②生产经验总结:

北魏贾思勰的《齐民要术》,是世界上现存最早

的杰出农书;书中记载的绿肥种植,是当时耕作

技术上的一项重大成就。3、隋唐时期: 逐渐发展 ①耕作技术: 水稻种植普遍采用育秧移栽②农具: 曲辕犁——中国的耕犁技术相当完善4、宋元时期 :全面成熟 ①耕作技术——宋代推广水旱轮作的稻麦复种制,标志着精 耕细作技术上升到一个新的高度

②农具——耧锄;

③农作物品种交流广泛:

江南大量种植粟和麦;

棉花由福建、广东推广到长江流域;

占城稻的引进

④经济重心的南移:南宋时,江浙地区成为全国经济重心

⑤生产经验总结:元世祖组织编写《农桑辑要》5、明清时期 :继续发展 ①耕作技术:

黄河流域——两年三熟、三年四熟,

长江流域——一年两熟制

闽江、珠江流域——一年三熟制

②作物品种增加:

明代——引进高产农作物玉米和甘薯

棉花、茶叶、油料经济作物种植面积扩大,形成一 些专业生产区域。

③生产经验总结:出现了《农政全书》

三、小农经济的艰难成长1、小农经济形成原因:2、小农经济的特点:以家庭为生产、生活的基本单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。 ①铁犁牛耕技术的出现和普及②封建土地所有制的确立积极性:

①小农经济调动了农民生产的积极性,是推动精耕细作技术发展的的主要动力;

②小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危;局限性:

①自然经济始终在中国封建经济中占据主导地位;自然经济的牢固存在,是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。②农民承受沉重的封建剥削,最终阶级矛盾尖锐,导致农民起义爆发。三、小农经济的艰难成长3、小农经济的评价:四、土地制度的演变1、原始社会土地制度:土地归氏族公社所有。2、奴隶社会土地制度:“井田制”。3、封建土地所有制特点:公社成员集体耕种,平均分配劳动产品。特点:一切土地属于国王所有。国王把土地分赐给诸侯,诸侯又将土地分赐给卿大夫。受田者只有使用权,没有所有权,只能世代享用,不能转让或买卖,需要向国王缴纳贡赋。 ①形成:

春秋时期,以鲁国为代表的各诸侯国进行税制改革,使土 地由国有逐渐向私有转变,形成新的封建土地所有制。④特点:在封建土地所有制之下, 地主依靠政治、经济特权,大量兼并农民土地。广大农民只有很少的土地,或者完全没有土地,受到封建国家和地主的残酷剥削和压迫。 ②最终确立: 战国时期,新兴地主的经济势力越来越大,要求废除贵族的特权,发展封建经济,建立地主阶级统治。各诸侯国先后开展变法运动,秦国的商鞅变法最为彻底,以法律形式确立了封建土地所有制。③主要形式:①封建国家土地所有制:

②封建地主土地所有制:

③农民土地所有制:(国家掌握一部分土地)(地主占有大部分土地)(农民占有少量土地)Good bye!

翻土碎土工具----犁壁(比欧洲早一千多年)

牛耕----耦犁和二牛抬杠汉代农学著作《氾胜之书》关注到农作物从耕种到收获的各个环节2、魏晋南北朝时期: 黄河流域的生产技术已臻成熟 ③成都平原成为重要产粮区,江南的开发,为唐宋时期我国经济重心逐步南移奠定了基础。①耕作技术:

实行轮作和推广绿肥种植,比西方早一千多年;

②生产经验总结:

北魏贾思勰的《齐民要术》,是世界上现存最早

的杰出农书;书中记载的绿肥种植,是当时耕作

技术上的一项重大成就。3、隋唐时期: 逐渐发展 ①耕作技术: 水稻种植普遍采用育秧移栽②农具: 曲辕犁——中国的耕犁技术相当完善4、宋元时期 :全面成熟 ①耕作技术——宋代推广水旱轮作的稻麦复种制,标志着精 耕细作技术上升到一个新的高度

②农具——耧锄;

③农作物品种交流广泛:

江南大量种植粟和麦;

棉花由福建、广东推广到长江流域;

占城稻的引进

④经济重心的南移:南宋时,江浙地区成为全国经济重心

⑤生产经验总结:元世祖组织编写《农桑辑要》5、明清时期 :继续发展 ①耕作技术:

黄河流域——两年三熟、三年四熟,

长江流域——一年两熟制

闽江、珠江流域——一年三熟制

②作物品种增加:

明代——引进高产农作物玉米和甘薯

棉花、茶叶、油料经济作物种植面积扩大,形成一 些专业生产区域。

③生产经验总结:出现了《农政全书》

三、小农经济的艰难成长1、小农经济形成原因:2、小农经济的特点:以家庭为生产、生活的基本单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。 ①铁犁牛耕技术的出现和普及②封建土地所有制的确立积极性:

①小农经济调动了农民生产的积极性,是推动精耕细作技术发展的的主要动力;

②小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危;局限性:

①自然经济始终在中国封建经济中占据主导地位;自然经济的牢固存在,是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。②农民承受沉重的封建剥削,最终阶级矛盾尖锐,导致农民起义爆发。三、小农经济的艰难成长3、小农经济的评价:四、土地制度的演变1、原始社会土地制度:土地归氏族公社所有。2、奴隶社会土地制度:“井田制”。3、封建土地所有制特点:公社成员集体耕种,平均分配劳动产品。特点:一切土地属于国王所有。国王把土地分赐给诸侯,诸侯又将土地分赐给卿大夫。受田者只有使用权,没有所有权,只能世代享用,不能转让或买卖,需要向国王缴纳贡赋。 ①形成:

春秋时期,以鲁国为代表的各诸侯国进行税制改革,使土 地由国有逐渐向私有转变,形成新的封建土地所有制。④特点:在封建土地所有制之下, 地主依靠政治、经济特权,大量兼并农民土地。广大农民只有很少的土地,或者完全没有土地,受到封建国家和地主的残酷剥削和压迫。 ②最终确立: 战国时期,新兴地主的经济势力越来越大,要求废除贵族的特权,发展封建经济,建立地主阶级统治。各诸侯国先后开展变法运动,秦国的商鞅变法最为彻底,以法律形式确立了封建土地所有制。③主要形式:①封建国家土地所有制:

②封建地主土地所有制:

③农民土地所有制:(国家掌握一部分土地)(地主占有大部分土地)(农民占有少量土地)Good bye!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势