人教版七年级历史下 第7课 辽、西夏与北宋的并立 教案

文档属性

| 名称 | 人教版七年级历史下 第7课 辽、西夏与北宋的并立 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 278.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-18 10:48:22 | ||

图片预览

文档简介

第7课 辽、西夏与北宋的并立

本课分析

《辽、西夏与北宋的并立》是部编版七年级历史下册第二单元的内容。该单元的主题是“辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化”。本课则揭开了辽、西夏与北宋的关系,内容包括三个子目,第一目是“契丹族与党项族”,介绍了契丹族建立辽、党项族建立西夏,辽和西夏发展经济等内容;第二目是“辽与北宋的和战”,讲述了澶渊之战和澶渊之盟的相关史实;第三目是“西夏与北宋的关系”,介绍了西夏与北宋的战争以及宋夏和议及其影响。

学情分析

七年级的学生已经初步具备了一定的阅读、理解和分析史实的能力,对历史学科的兴趣浓厚,自我表现欲强,形象思维活跃,他们对历史人物和历史故事感兴趣;对多媒体等现代教学辅助手段乐于接受;但对于把知识应用于解决实际问题有一定的难度。在课堂教学中可以采用材料分析法,加深学生对教材内容的理解和分析。

整体设计

教学目标

时空观念

1.10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权。

2.11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府。

史料实证

1.通过地图从空间上强化学生对民族政权统治区域的掌握。

2.通过对少数民族地区的一些出土文物等的认识,了解少数民族地区的经济文化。

历史解释

1.澶渊之盟。

2.宋夏和议。

家国情怀

通过学习民族战争,对战争性质形成正确的认识,不能用异族、侵略的说法,只能从正义和非正义的角度来分析,树立正确的民族观,即中国历史上所出现的任何民族都属于中华民族的组成部分,从而更正确地看待历史上的民族关系。

教学重点

契丹的兴起和与北宋的关系。

教学难点

如何正确评价澶渊之盟。

课前准备

1.教材:在充分研讨的基础上设计好教案与学案,设计与教学配套的多媒体课件。

2.学生:引导学生做好预习。

课时安排

1课时

教学方法

1.情景创设法:本课因为涉及少数民族和北宋的关系,学生不太熟悉,故创设教学情景,调动学生的学习兴趣,引导学生积极主动地参与到课堂教学中很有必要。

2.归纳法:本课主要讲了三目的内容,可以采用归纳法,培养学生归纳能力及总结、概括、比较能力。

3.小组讨论、合作探究法:通过小组交流、合作探究的方式,可以加强师生之间、学生之间的语言交流、思想碰撞,加强学生的思维能力,培养学生的想象力,帮助学生真正成为课堂的主体。

一、导入新课

[展示图片]

[教师讲述]我国现在有56个民族,但没有契丹族和党项族。契丹族和党项族是我国古代的两个少数民族。大辽帝国的灭亡,使得契丹族不可避免地进入了分化阶段,而党项族是我国古代北方少数民族之一,属西羌族的一支,故有“党项羌”的称谓。西夏时期的党项族文化、经济在与汉族和其他兄弟民族的交流中逐渐发展,后西夏被成吉思汗所灭,党项族也逐渐消失。今天我们学习第7课《辽、西夏与北宋的并立》,一起来了解辽、西夏与北宋的关系。

二、讲授新课

第一目 契丹族与党项族(展示)

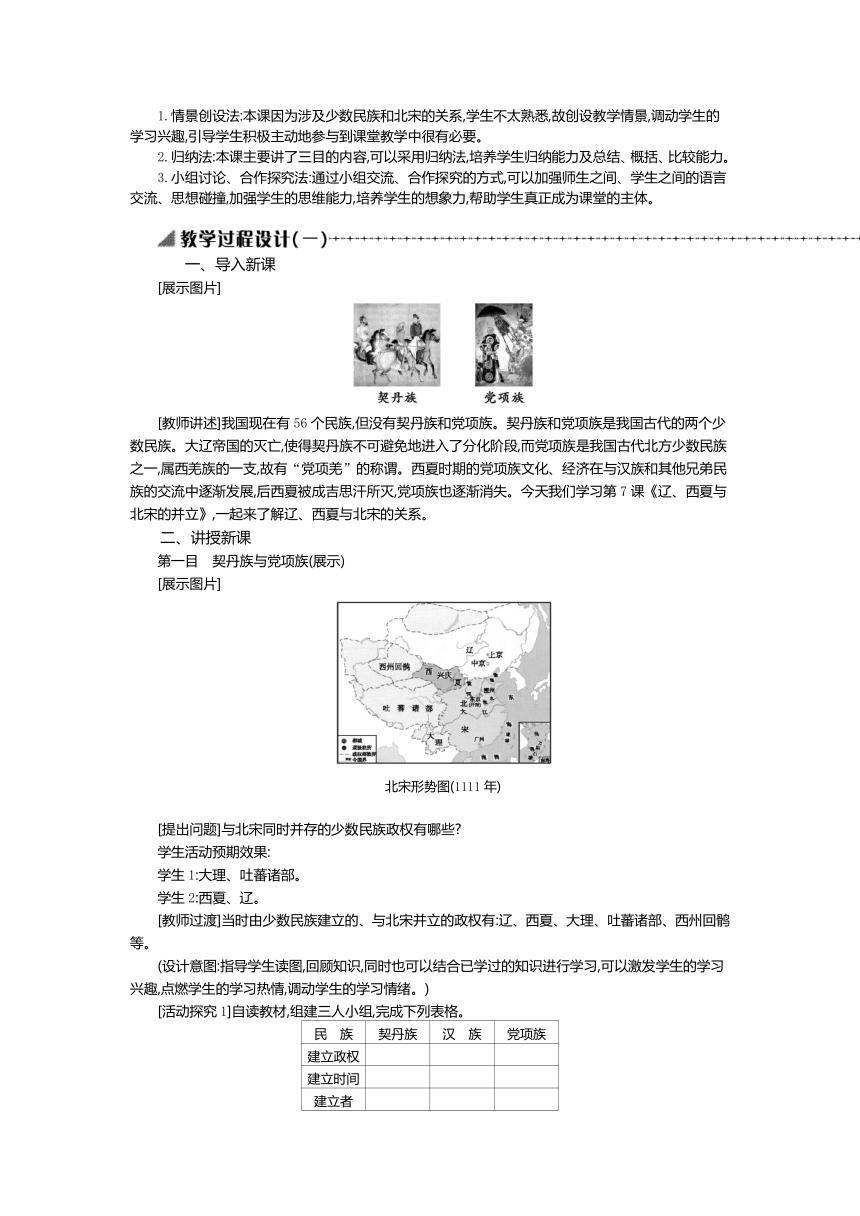

[展示图片]

北宋形势图(1111年)

[提出问题]与北宋同时并存的少数民族政权有哪些?

学生活动预期效果:

学生1:大理、吐蕃诸部。

学生2:西夏、辽。

[教师过渡]当时由少数民族建立的、与北宋并立的政权有:辽、西夏、大理、吐蕃诸部、西州回鹘等。

(设计意图:指导学生读图,回顾知识,同时也可以结合已学过的知识进行学习,可以激发学生的学习兴趣,点燃学生的学习热情,调动学生的学习情绪。)

[活动探究1]自读教材,组建三人小组,完成下列表格。

民 族 契丹族 汉 族 党项族

建立政权

建立时间

建立者

都城

重大事件

学生活动预期效果:

民 族 契丹族 汉 族 党项族

建立政权 辽 北宋 西夏

建立时间 10 世纪初 960年 11世纪前期

建立者 耶律阿保机 赵匡胤 元昊

都城 上京临潢府 开封 兴庆府

重大事件 澶渊之盟 陈桥驿兵变 重文轻武 宋夏议和

(设计意图:通过组建小组列表格,培养学生的探究式、自主式、合作式学习方式,从而学会共同探讨问题,解决问题、交流心得;通过教师引导,拓展学生思维,培养学生归纳分析能力。)

[展示图片]

耶律阿保机

[教师讲述]10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城在上京临潢府。阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

[展示图片]

(李)元昊

[教师提问]图中人物是李元昊。他是哪一个少数民族的首领,在何时建立了什么政权?都城在哪里?

学生活动预期效果:

学生1:党项族。

学生2:11世纪前期,大夏,史称西夏。

学生3:兴庆府。

[展示图片]

[教师提问]辽和西夏采取了哪些措施以巩固政权?

学生活动预期效果:

学生1:辽耶律阿保机建国后,发展生产,创制文字,使国力不断增强。

学生2:西夏元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制西夏文字。

(设计意图:帮助学生学会与他人交流信息,合作探究,培养团队合作能力和归纳能力。)

[教师过渡]辽和西夏与北宋并立,它们之间的关系如何呢?

第二目 辽与北宋的和战(展示)

[活动探究2]

[展示材料]

材料一 1004年秋(宋真宗景德元年),辽萧太后与辽圣宗亲率大军南下,深入宋境。宋延中有的大臣主张避敌南逃,宋真宗也想南逃,因宰相寇准的力劝,才至澶州督战。宋军坚守辽军背后的城镇,又在澶州城下射杀辽将萧挞览(一作凛)。辽害怕腹背受敌,提出和议。最终宋真宗通过降辽旧将王继忠与北宋朝廷订立和约。

材料二 北宋于十二月间(1005年1月)与辽订立和约:辽宋约为兄弟之国,宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹,宋辽以白沟河为边界。因澶州(河南濮阳)在宋朝亦称澶渊郡,故史称“澶渊之盟”。

(1)澶渊之盟签订的背景和影响分别是什么?

(2)结合材料二和所学知识,如何正确评价澶渊之盟?

学生活动预期效果:

学生1:辽军攻宋,在宰相寇准力劝下宋真宗亲征,勉强来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。

学生2:此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

学生3:对北宋来说是耻辱的。

[教师总结]盟约使辽宋之间维持了长久的和平关系,使双方人民过上了安定的生活。从整个中华民族的发展史看,它有利于我国多民族国家的发展和统一,但是盟约也体现了北宋政府的贪图苟安,加深了北宋人民的经济负担。

(设计意图:主要是培养学生的探究式、自主式、合作式学习方式以及从材料中提取信息的能力。)

[教师过渡]辽和北宋有战有和,北宋与辽签订了澶渊之盟,此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。那么,在西北地区的西夏与北宋的关系又是如何呢?

第三目 西夏与北宋的关系(展示)

[活动探究3]

[展示材料]

宋仁宗庆历四年(1044年),北宋与西夏达成和平协议,史称“庆历和议”。这次平等和议换得了宋夏将近半个世纪的和平。

结合所学知识回答宋夏和议的结果和影响。

学生活动预期效果:

学生1:元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。

学生2:议和后,宋夏边界贸易兴旺。

(设计意图:培养学生的探究式、自主式、合作式学习方式,从而学会共同探讨问题、解决问题、交流心得。)

课堂小结

辽宋、宋夏关系都是中华民族内部的矛盾,我们要清醒地认识到澶渊之盟是双方相互妥协的产物。对辽来说,不仅使辽兵安然脱险,还得到了“岁币”;对于北宋来说,澶渊之盟是一个屈辱和约,“岁币”成为它的沉重负担。但就整个中华民族来说,澶渊之盟的订立有其积极的一面。我们要辩证地看待历史事件。

板书设计

第7课 辽、西夏与北宋的并立

一、契丹族与党项族

1.契丹族:10世纪初,耶律阿保机建立契丹国(辽国)

2.党项族:11世纪前期,元昊建立西夏

二、辽与北宋的和战

1.辽太宗时:占领燕云十六州——与中原冲突加剧

2.宋太祖晚期:保持友好关系

3.宋太宗时:从进攻到防御

4.宋真宗时:澶州之战与澶渊之盟

三、西夏与北宋的关系

1.西夏攻宋

2.宋夏和约

教学反思

本课在明确学科特点的前提下,围绕设定的历史核心素养进行教学,注意引导学生进行分组讨论,合作探究,给学生提供充分的思考空间,力求培养学生分析问题和解决问题的能力。同时本课的学习内容涉及少数民族政权的建立和发展,需要教师在授课时,注意结合学生实际水平调整教育策略,注意充分发挥历史图片等多媒体素材的作用,同时列表归纳知识,对学生的表现也要给予及时肯定。

本课分析

《辽、西夏与北宋的并立》是部编版七年级历史下册第二单元的内容。该单元的主题是“辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化”。本课则揭开了辽、西夏与北宋的关系,内容包括三个子目,第一目是“契丹族与党项族”,介绍了契丹族建立辽、党项族建立西夏,辽和西夏发展经济等内容;第二目是“辽与北宋的和战”,讲述了澶渊之战和澶渊之盟的相关史实;第三目是“西夏与北宋的关系”,介绍了西夏与北宋的战争以及宋夏和议及其影响。

学情分析

七年级的学生已经初步具备了一定的阅读、理解和分析史实的能力,对历史学科的兴趣浓厚,自我表现欲强,形象思维活跃,他们对历史人物和历史故事感兴趣;对多媒体等现代教学辅助手段乐于接受;但对于把知识应用于解决实际问题有一定的难度。在课堂教学中可以采用材料分析法,加深学生对教材内容的理解和分析。

整体设计

教学目标

时空观念

1.10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权。

2.11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府。

史料实证

1.通过地图从空间上强化学生对民族政权统治区域的掌握。

2.通过对少数民族地区的一些出土文物等的认识,了解少数民族地区的经济文化。

历史解释

1.澶渊之盟。

2.宋夏和议。

家国情怀

通过学习民族战争,对战争性质形成正确的认识,不能用异族、侵略的说法,只能从正义和非正义的角度来分析,树立正确的民族观,即中国历史上所出现的任何民族都属于中华民族的组成部分,从而更正确地看待历史上的民族关系。

教学重点

契丹的兴起和与北宋的关系。

教学难点

如何正确评价澶渊之盟。

课前准备

1.教材:在充分研讨的基础上设计好教案与学案,设计与教学配套的多媒体课件。

2.学生:引导学生做好预习。

课时安排

1课时

教学方法

1.情景创设法:本课因为涉及少数民族和北宋的关系,学生不太熟悉,故创设教学情景,调动学生的学习兴趣,引导学生积极主动地参与到课堂教学中很有必要。

2.归纳法:本课主要讲了三目的内容,可以采用归纳法,培养学生归纳能力及总结、概括、比较能力。

3.小组讨论、合作探究法:通过小组交流、合作探究的方式,可以加强师生之间、学生之间的语言交流、思想碰撞,加强学生的思维能力,培养学生的想象力,帮助学生真正成为课堂的主体。

一、导入新课

[展示图片]

[教师讲述]我国现在有56个民族,但没有契丹族和党项族。契丹族和党项族是我国古代的两个少数民族。大辽帝国的灭亡,使得契丹族不可避免地进入了分化阶段,而党项族是我国古代北方少数民族之一,属西羌族的一支,故有“党项羌”的称谓。西夏时期的党项族文化、经济在与汉族和其他兄弟民族的交流中逐渐发展,后西夏被成吉思汗所灭,党项族也逐渐消失。今天我们学习第7课《辽、西夏与北宋的并立》,一起来了解辽、西夏与北宋的关系。

二、讲授新课

第一目 契丹族与党项族(展示)

[展示图片]

北宋形势图(1111年)

[提出问题]与北宋同时并存的少数民族政权有哪些?

学生活动预期效果:

学生1:大理、吐蕃诸部。

学生2:西夏、辽。

[教师过渡]当时由少数民族建立的、与北宋并立的政权有:辽、西夏、大理、吐蕃诸部、西州回鹘等。

(设计意图:指导学生读图,回顾知识,同时也可以结合已学过的知识进行学习,可以激发学生的学习兴趣,点燃学生的学习热情,调动学生的学习情绪。)

[活动探究1]自读教材,组建三人小组,完成下列表格。

民 族 契丹族 汉 族 党项族

建立政权

建立时间

建立者

都城

重大事件

学生活动预期效果:

民 族 契丹族 汉 族 党项族

建立政权 辽 北宋 西夏

建立时间 10 世纪初 960年 11世纪前期

建立者 耶律阿保机 赵匡胤 元昊

都城 上京临潢府 开封 兴庆府

重大事件 澶渊之盟 陈桥驿兵变 重文轻武 宋夏议和

(设计意图:通过组建小组列表格,培养学生的探究式、自主式、合作式学习方式,从而学会共同探讨问题,解决问题、交流心得;通过教师引导,拓展学生思维,培养学生归纳分析能力。)

[展示图片]

耶律阿保机

[教师讲述]10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城在上京临潢府。阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

[展示图片]

(李)元昊

[教师提问]图中人物是李元昊。他是哪一个少数民族的首领,在何时建立了什么政权?都城在哪里?

学生活动预期效果:

学生1:党项族。

学生2:11世纪前期,大夏,史称西夏。

学生3:兴庆府。

[展示图片]

[教师提问]辽和西夏采取了哪些措施以巩固政权?

学生活动预期效果:

学生1:辽耶律阿保机建国后,发展生产,创制文字,使国力不断增强。

学生2:西夏元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制西夏文字。

(设计意图:帮助学生学会与他人交流信息,合作探究,培养团队合作能力和归纳能力。)

[教师过渡]辽和西夏与北宋并立,它们之间的关系如何呢?

第二目 辽与北宋的和战(展示)

[活动探究2]

[展示材料]

材料一 1004年秋(宋真宗景德元年),辽萧太后与辽圣宗亲率大军南下,深入宋境。宋延中有的大臣主张避敌南逃,宋真宗也想南逃,因宰相寇准的力劝,才至澶州督战。宋军坚守辽军背后的城镇,又在澶州城下射杀辽将萧挞览(一作凛)。辽害怕腹背受敌,提出和议。最终宋真宗通过降辽旧将王继忠与北宋朝廷订立和约。

材料二 北宋于十二月间(1005年1月)与辽订立和约:辽宋约为兄弟之国,宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹,宋辽以白沟河为边界。因澶州(河南濮阳)在宋朝亦称澶渊郡,故史称“澶渊之盟”。

(1)澶渊之盟签订的背景和影响分别是什么?

(2)结合材料二和所学知识,如何正确评价澶渊之盟?

学生活动预期效果:

学生1:辽军攻宋,在宰相寇准力劝下宋真宗亲征,勉强来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。

学生2:此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

学生3:对北宋来说是耻辱的。

[教师总结]盟约使辽宋之间维持了长久的和平关系,使双方人民过上了安定的生活。从整个中华民族的发展史看,它有利于我国多民族国家的发展和统一,但是盟约也体现了北宋政府的贪图苟安,加深了北宋人民的经济负担。

(设计意图:主要是培养学生的探究式、自主式、合作式学习方式以及从材料中提取信息的能力。)

[教师过渡]辽和北宋有战有和,北宋与辽签订了澶渊之盟,此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。那么,在西北地区的西夏与北宋的关系又是如何呢?

第三目 西夏与北宋的关系(展示)

[活动探究3]

[展示材料]

宋仁宗庆历四年(1044年),北宋与西夏达成和平协议,史称“庆历和议”。这次平等和议换得了宋夏将近半个世纪的和平。

结合所学知识回答宋夏和议的结果和影响。

学生活动预期效果:

学生1:元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。

学生2:议和后,宋夏边界贸易兴旺。

(设计意图:培养学生的探究式、自主式、合作式学习方式,从而学会共同探讨问题、解决问题、交流心得。)

课堂小结

辽宋、宋夏关系都是中华民族内部的矛盾,我们要清醒地认识到澶渊之盟是双方相互妥协的产物。对辽来说,不仅使辽兵安然脱险,还得到了“岁币”;对于北宋来说,澶渊之盟是一个屈辱和约,“岁币”成为它的沉重负担。但就整个中华民族来说,澶渊之盟的订立有其积极的一面。我们要辩证地看待历史事件。

板书设计

第7课 辽、西夏与北宋的并立

一、契丹族与党项族

1.契丹族:10世纪初,耶律阿保机建立契丹国(辽国)

2.党项族:11世纪前期,元昊建立西夏

二、辽与北宋的和战

1.辽太宗时:占领燕云十六州——与中原冲突加剧

2.宋太祖晚期:保持友好关系

3.宋太宗时:从进攻到防御

4.宋真宗时:澶州之战与澶渊之盟

三、西夏与北宋的关系

1.西夏攻宋

2.宋夏和约

教学反思

本课在明确学科特点的前提下,围绕设定的历史核心素养进行教学,注意引导学生进行分组讨论,合作探究,给学生提供充分的思考空间,力求培养学生分析问题和解决问题的能力。同时本课的学习内容涉及少数民族政权的建立和发展,需要教师在授课时,注意结合学生实际水平调整教育策略,注意充分发挥历史图片等多媒体素材的作用,同时列表归纳知识,对学生的表现也要给予及时肯定。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源