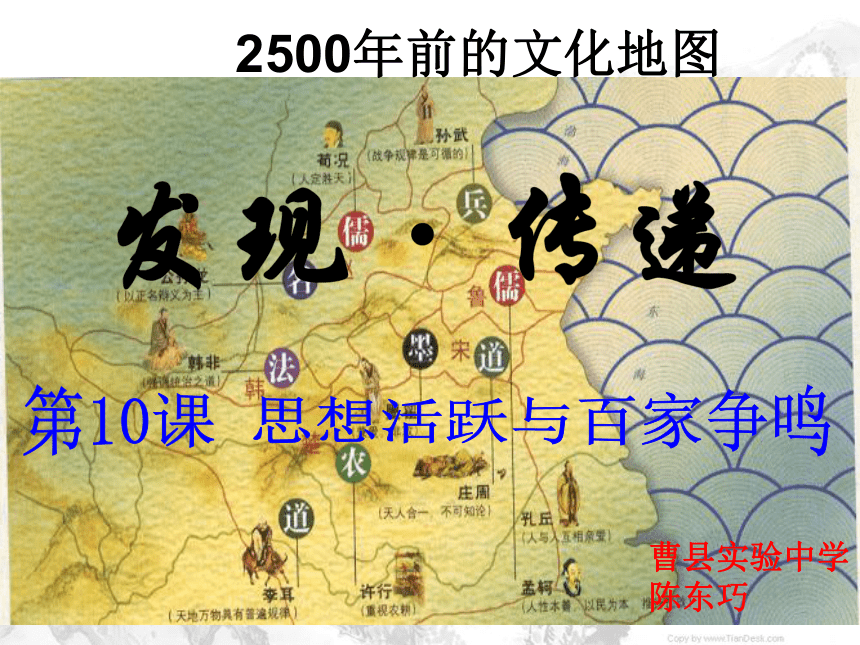

思想的活跃与百家争鸣 课件

图片预览

文档简介

课件24张PPT。第10课 思想活跃与百家争鸣曹县实验中学

陈东巧第10课 思想活跃与百家争鸣孔子(公元前551-前479年)

名丘,字仲尼

春秋末年鲁国陬邑人,

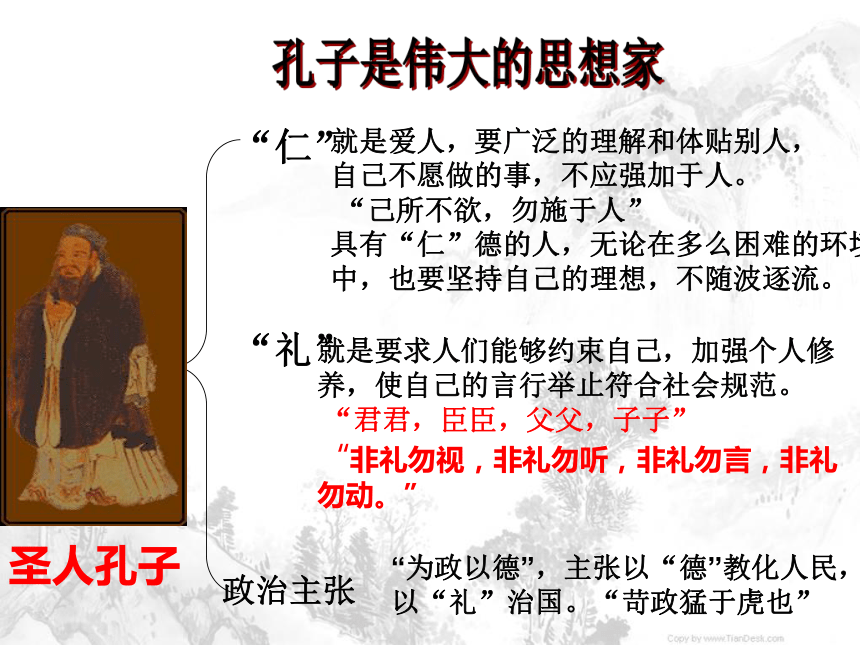

(今山东曲阜)。走进孔子一、孔子“仁”“礼”政治主张就是要求人们能够约束自己,加强个人修养,使自己的言行举止符合社会规范。

“君君,臣臣,父父,子子”

“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“为政以德”,主张以“德’’教化人民,

以“礼”治国。“苛政猛于虎也”孔子是伟大的思想家就是爱人,要广泛的理解和体贴别人,

自己不愿做的事,不应强加于人。

“己所不欲,勿施于人”

具有“仁”德的人,无论在多么困难的环境

中,也要坚持自己的理想,不随波逐流。圣人孔子 孔子的思想政治主张有进步性吗?

他宣传的“仁政”,“以德治国”在当时能推行下去吗?

在今天追求和谐稳定发展的时代,你能举出一例对孔子思想的继承吗?

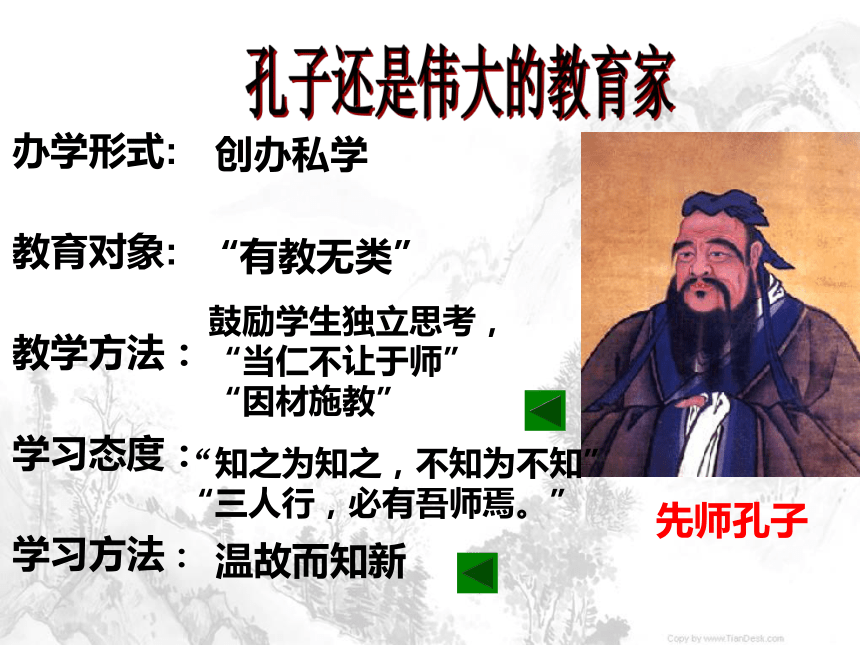

问题探讨一想一想说一说办学形式:

教育对象:

教学方法:

学习态度:

学习方法:孔子还是伟大的教育家先师孔子创办私学“有教无类”鼓励学生独立思考,

“当仁不让于师”

“因材施教”“知之为知之,不知为不知”

“三人行,必有吾师焉。”温故而知新子曰:“学而时习之,不亦乐乎?”

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。

子曰:“三人行,必有吾师焉;”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”《论语》十则节选 你是否喜欢受到这样的教育?哪一点对你的启发最大 或者让你受益最深,为什么?

为传承儒家文化的精华你有什么好的建议提出来?

问题探讨二想一想说一说

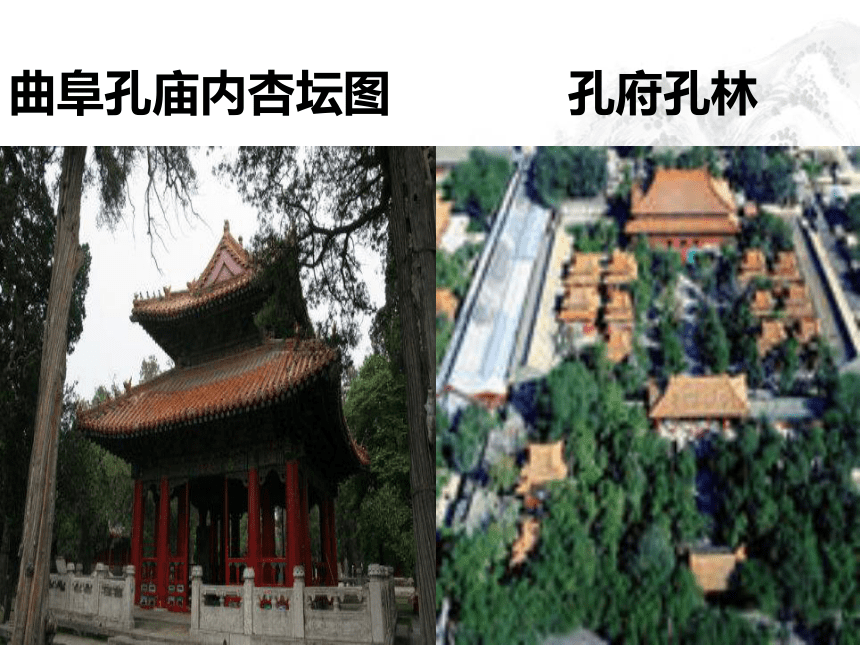

曲阜孔庙内杏坛图孔府孔林 2010年9月28日“孔子文化节”期间参观祭孔大典人潮众多,孔庙挤得水泄不通,民众纷纷拿相机拍照。 台湾当局领导人马英九2010年9月28日清晨也来到台北孔庙向孔子上香祝寿。马英九说,祭孔是很好的仪节,可以展现台湾对儒学的重视,他强调孔子两千多年的智慧,至今仍然受用。

2010年9月28日《孔子与中国传统文化》与“三孔”邮票同步发行

以此纪念至圣先师孔子,传承中国传统文化,弘扬和谐社会主旋律。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2010年9月27日至29日,

第三届世界儒学大会在山东曲阜隆重举行。 孔子在世界上的影响力 1984年,美国出版了著名的《世界名人大词典》孔子被列为世界十大思想家的首位。

1988年1月,75位诺贝尔奖获得者在巴黎聚会,瑞典科学家指出:“人类要生存下去,就必须回到25个世纪之前去汲取孔子的智慧。”

联合国教科文组织已将孔子列为世界十大文化名人之首。二、百家争鸣生产力发展 引发 出现 社会变革 诸子百家 思想活跃 历史背景百家争鸣 孔子开创了民间自由讲学的先河,一个中国学术思想史的黄金时代便开始出现,它光芒四射,灿烂夺目,成为人类文化发展史上最富丽的时代。

——《中华史纲》

形成《墨子》《庄子》

《韩非子》百家争鸣概况《孟子》

’1、孟子“施仁政于民”,提出“民贵君轻”,“富贵不

能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的道德观念。

2、人应该与自然和谐发展,提倡顺其自然,

“无为而治”。

3、主张“法治”加强中央集权,用严酷的刑罚镇压

反抗,巩固国家的统治。

4、主张“兼爱”,“非攻”。韩非

子庄子庄子

’孟子趣味百家——找朋友

墨子 通过学习战国时期思想家的主张,你最赞赏哪一家,为什么?

对后世影响较大的有儒家、法家、道家,那么他们在治理国家的问题上有什么不同?问题探讨三想一想说一说课堂小结

1.由于右图人物的影响,济宁将要建设

“中华文化标志城”。

对右图人物的评价和史实叙述正确的有:( )

①是战国时期的大思想家、教育家、

儒家学派的创始人

②被誉为“世界十大文化名人之首”

③兴办私学,广收门徒,

A.①② B.②③

C.①②③ D.①③B我的收获2、在中央电视台科教频道《探索·发现》栏目最近播出的专题片《齐鲁青未了》中,提到两位影响巨大的思想家,一位提倡“为政以德,以礼治国”,另一位主张“民贵君轻”。这两位思想家分别是( )

A.老子、孟子?????B.孔子、孟子

C.孟子、墨子?????D.孔子、墨子B3、追求和谐、稳定的社会是中华民族的传统,墨子思想中体现这一特点的主张是( )

A 、顺应自然,无为而治 B、仁者爱人” “为政以德” C 、“民贵君轻” D 、“兼爱” “非攻”

D我的收获4、韩非子思想主张的核心是( )

A.重民 B.重农

C.重法 D.重教C5、下列著作中属于战国时期的是( )

A.《论语》 B.《孙子兵法》

C.《道德经》 D.《韩非子》D我的收获 拓展延伸想一想说一说 试用儒、道、法三派的基本观点讨论如何遏制校园内“破坏公物”的行为。

再见谢谢再见

陈东巧第10课 思想活跃与百家争鸣孔子(公元前551-前479年)

名丘,字仲尼

春秋末年鲁国陬邑人,

(今山东曲阜)。走进孔子一、孔子“仁”“礼”政治主张就是要求人们能够约束自己,加强个人修养,使自己的言行举止符合社会规范。

“君君,臣臣,父父,子子”

“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“为政以德”,主张以“德’’教化人民,

以“礼”治国。“苛政猛于虎也”孔子是伟大的思想家就是爱人,要广泛的理解和体贴别人,

自己不愿做的事,不应强加于人。

“己所不欲,勿施于人”

具有“仁”德的人,无论在多么困难的环境

中,也要坚持自己的理想,不随波逐流。圣人孔子 孔子的思想政治主张有进步性吗?

他宣传的“仁政”,“以德治国”在当时能推行下去吗?

在今天追求和谐稳定发展的时代,你能举出一例对孔子思想的继承吗?

问题探讨一想一想说一说办学形式:

教育对象:

教学方法:

学习态度:

学习方法:孔子还是伟大的教育家先师孔子创办私学“有教无类”鼓励学生独立思考,

“当仁不让于师”

“因材施教”“知之为知之,不知为不知”

“三人行,必有吾师焉。”温故而知新子曰:“学而时习之,不亦乐乎?”

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。

子曰:“三人行,必有吾师焉;”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”《论语》十则节选 你是否喜欢受到这样的教育?哪一点对你的启发最大 或者让你受益最深,为什么?

为传承儒家文化的精华你有什么好的建议提出来?

问题探讨二想一想说一说

曲阜孔庙内杏坛图孔府孔林 2010年9月28日“孔子文化节”期间参观祭孔大典人潮众多,孔庙挤得水泄不通,民众纷纷拿相机拍照。 台湾当局领导人马英九2010年9月28日清晨也来到台北孔庙向孔子上香祝寿。马英九说,祭孔是很好的仪节,可以展现台湾对儒学的重视,他强调孔子两千多年的智慧,至今仍然受用。

2010年9月28日《孔子与中国传统文化》与“三孔”邮票同步发行

以此纪念至圣先师孔子,传承中国传统文化,弘扬和谐社会主旋律。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2010年9月27日至29日,

第三届世界儒学大会在山东曲阜隆重举行。 孔子在世界上的影响力 1984年,美国出版了著名的《世界名人大词典》孔子被列为世界十大思想家的首位。

1988年1月,75位诺贝尔奖获得者在巴黎聚会,瑞典科学家指出:“人类要生存下去,就必须回到25个世纪之前去汲取孔子的智慧。”

联合国教科文组织已将孔子列为世界十大文化名人之首。二、百家争鸣生产力发展 引发 出现 社会变革 诸子百家 思想活跃 历史背景百家争鸣 孔子开创了民间自由讲学的先河,一个中国学术思想史的黄金时代便开始出现,它光芒四射,灿烂夺目,成为人类文化发展史上最富丽的时代。

——《中华史纲》

形成《墨子》《庄子》

《韩非子》百家争鸣概况《孟子》

’1、孟子“施仁政于民”,提出“民贵君轻”,“富贵不

能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的道德观念。

2、人应该与自然和谐发展,提倡顺其自然,

“无为而治”。

3、主张“法治”加强中央集权,用严酷的刑罚镇压

反抗,巩固国家的统治。

4、主张“兼爱”,“非攻”。韩非

子庄子庄子

’孟子趣味百家——找朋友

墨子 通过学习战国时期思想家的主张,你最赞赏哪一家,为什么?

对后世影响较大的有儒家、法家、道家,那么他们在治理国家的问题上有什么不同?问题探讨三想一想说一说课堂小结

1.由于右图人物的影响,济宁将要建设

“中华文化标志城”。

对右图人物的评价和史实叙述正确的有:( )

①是战国时期的大思想家、教育家、

儒家学派的创始人

②被誉为“世界十大文化名人之首”

③兴办私学,广收门徒,

A.①② B.②③

C.①②③ D.①③B我的收获2、在中央电视台科教频道《探索·发现》栏目最近播出的专题片《齐鲁青未了》中,提到两位影响巨大的思想家,一位提倡“为政以德,以礼治国”,另一位主张“民贵君轻”。这两位思想家分别是( )

A.老子、孟子?????B.孔子、孟子

C.孟子、墨子?????D.孔子、墨子B3、追求和谐、稳定的社会是中华民族的传统,墨子思想中体现这一特点的主张是( )

A 、顺应自然,无为而治 B、仁者爱人” “为政以德” C 、“民贵君轻” D 、“兼爱” “非攻”

D我的收获4、韩非子思想主张的核心是( )

A.重民 B.重农

C.重法 D.重教C5、下列著作中属于战国时期的是( )

A.《论语》 B.《孙子兵法》

C.《道德经》 D.《韩非子》D我的收获 拓展延伸想一想说一说 试用儒、道、法三派的基本观点讨论如何遏制校园内“破坏公物”的行为。

再见谢谢再见

同课章节目录

- 第一单元 中华文明的起源

- 第1课 中华大地的远古人类

- 第2课 星罗棋布的氏族部落

- 第3课 传说时代的文明曙光

- 第4课 破解彩陶之谜——学习与探究之一

- 第二单元 国家的产生和社会的变革

- 第5课 夏商西周的更迭

- 第6课 夏商西周的社会与国家

- 第7课 春秋五霸和战国七雄

- 第8课 铁器牛耕引发的社会变革

- 第9九课 甲骨文与青铜器

- 第10课 思想的活跃与百家争鸣

- 第11课 先民的智慧与创造

- 第12课 了解身边的“历史”——学习与探究之二

- 第三单元 大一统的秦汉帝国

- 第13课 秦帝国的兴亡

- 第14课 秦始皇建立中央集权的措施

- 第15课 汉武帝推行大一统格局

- 第16课 秦汉开拓西域和丝绸之路

- 第17课 先进的科学技术

- 第18课 昌盛的文化

- 第19课 寻访“丝绸之路”——学习与探究之三

- 第四单元 政权分立与民族汇聚

- 第20课 三国鼎立局面的形成

- 第21课 南方经济的发展

- 第22课 北方的民族汇聚

- 第23课 领先世界的科学技术

- 第24课 异彩纷呈的艺术成就