第11课 经济建设的发展和曲折 课件(34张)

文档属性

| 名称 | 第11课 经济建设的发展和曲折 课件(34张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-18 21:36:42 | ||

图片预览

文档简介

“一切向前走来,都不能忘记走过的路;走的再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去。”

第四单元 中国特色社会主义建设之路

第11课

经济建设的发展和曲折

课标要求:概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。

一、社会主义建设的起步

1949—1956 过渡时期

二、探索与失误

1956—1966 全面建设社会主义

三、国民经济的劫难

1966—1976 文化大革命

图片反映了建国前夕中国经济状况如何?

国民经济全面崩溃

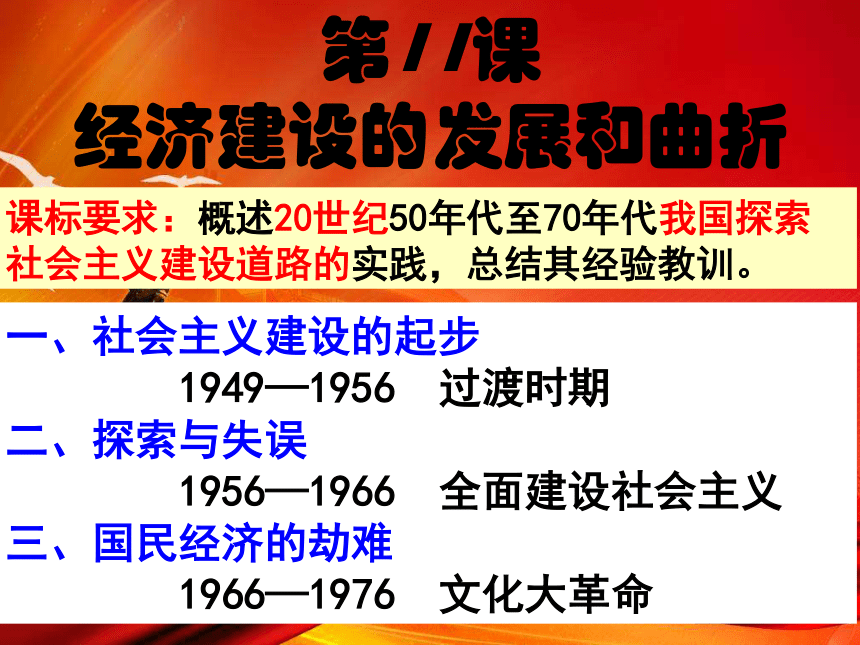

1949~1952年工农业总产值(亿元)

53

193

130.4万吨

棉

9.3

49

1.639亿吨

粮

比历史最高水平增加

比1949年增加

1952年产量

产量

﹪

﹪

﹪

﹪

材料反映了1952年中国经济状况如何?为什么会出现这样的变化?有何意义?

状况:工农业生产超过历史最高水平

意义:为开展有计划的经济建设创造了条件

原因:党和政府进行国民经济的恢复

1、国民经济的恢复(1949-1952)

一

社会主义建设的起步

(1)背景:国民经济全面崩溃

(2)措施:进行国民经济的恢复

(3)结果:工农业产值超过历史最高水平

(4)意义:为有计划的经济建设创造条件

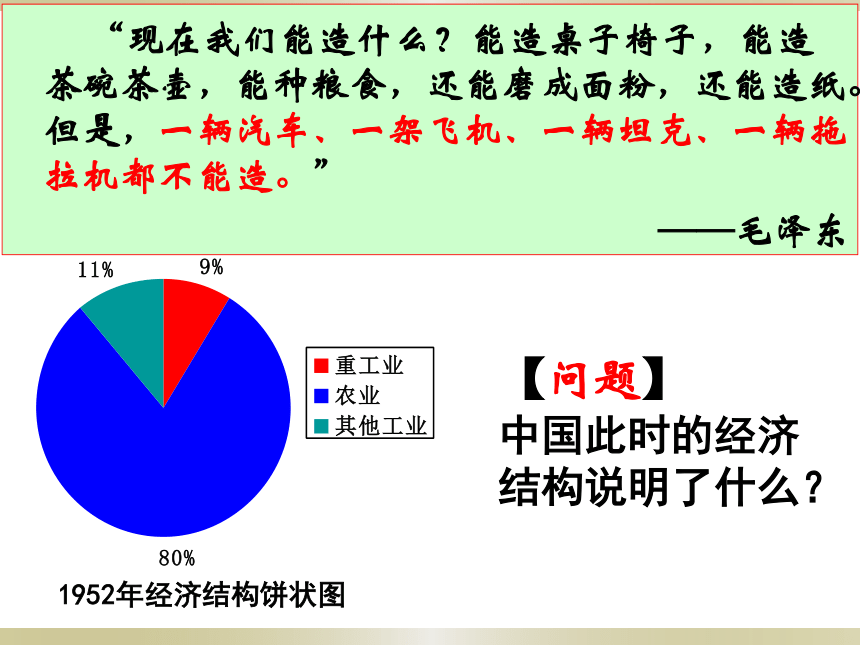

“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

——毛泽东

【问题】

中国此时的经济结构说明了什么?

1952年经济结构饼状图

2、一五计划(1953年-1957年)

一

社会主义建设的起步

自主学习一: 一五计划的主要内容是什么?取得了哪些成就?有何影响?

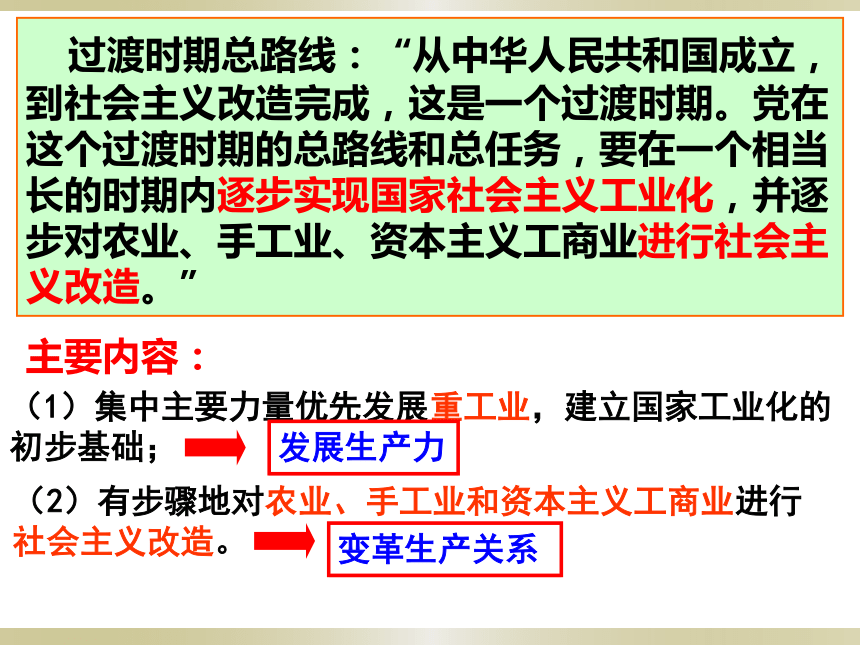

过渡时期总路线:“从中华人民共和国成立,到社会主义改造完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,要在一个相当长的时期内逐步实现国家社会主义工业化,并逐步对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。”

主要内容:

(1)集中主要力量优先发展重工业,建立国家工业化的初步基础;

(2)有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

发展生产力

变革生产关系

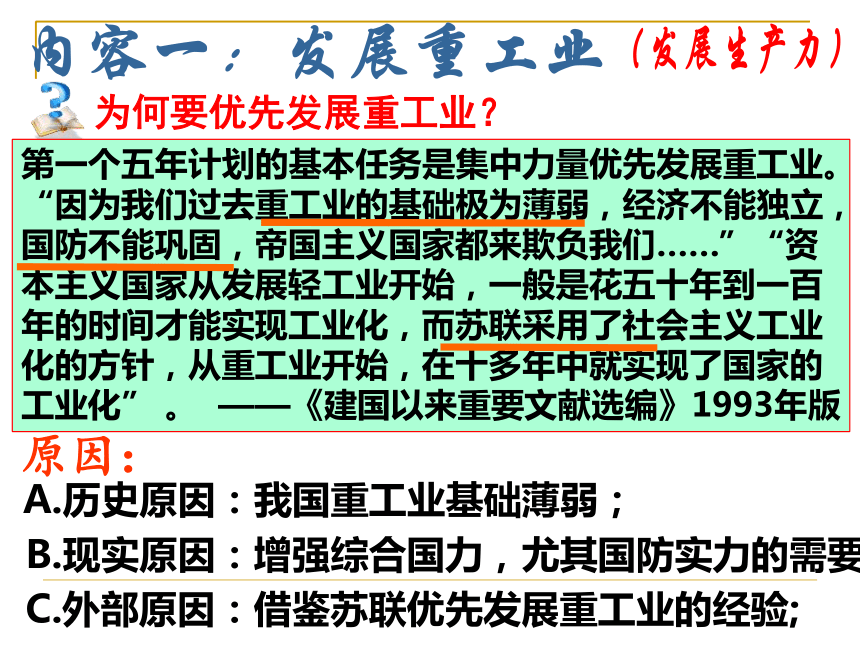

内容一:发展重工业

原因:

A.历史原因:我国重工业基础薄弱;

B.现实原因:增强综合国力,尤其国防实力的需要;

(发展生产力)

为何要优先发展重工业?

第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化” 。 ——《建国以来重要文献选编》1993年版

C.外部原因:借鉴苏联优先发展重工业的经验;

鞍山钢铁公司

长春一汽

沈阳机床厂和飞机制造厂

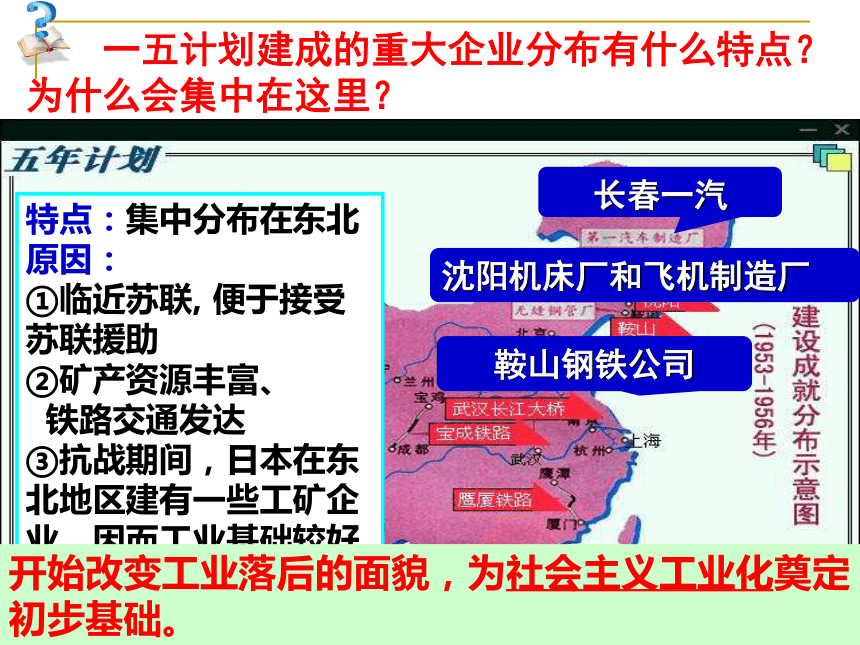

一五计划建成的重大企业分布有什么特点?为什么会集中在这里?

特点:集中分布在东北

原因:

①临近苏联, 便于接受苏联援助

②矿产资源丰富、

铁路交通发达

③抗战期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好

开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定初步基础。

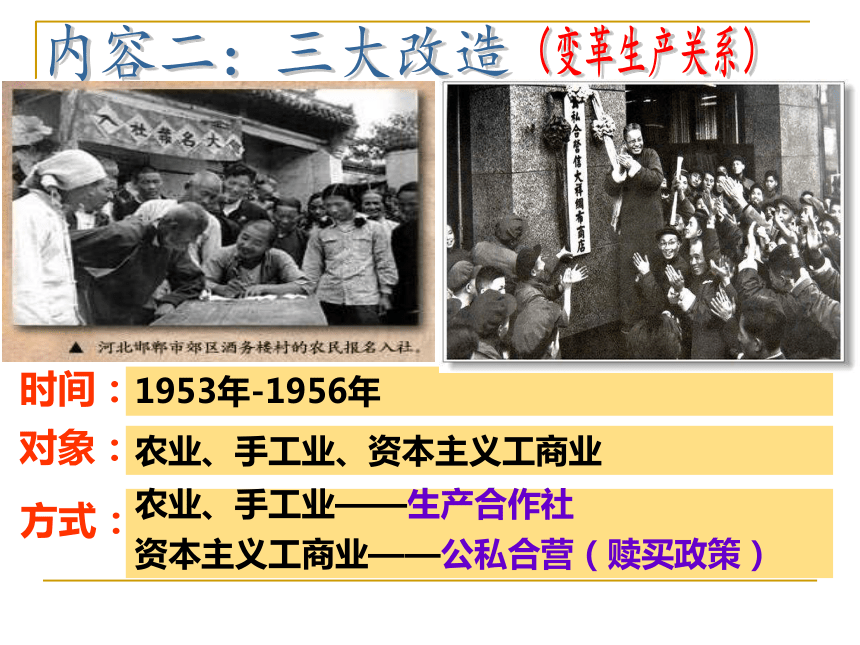

内容二:三大改造

(变革生产关系)

1953年-1956年

农业、手工业——生产合作社

资本主义工商业——公私合营(赎买政策)

时间:

方式:

对象:

农业、手工业、资本主义工商业

1956年各种经济成分

公有制经济

资本主义工商业

个体经济

1952年底各种经济成分

饼状图反映我国的经济成分发生了怎样的变化?这种变化的实质是什么?

生产关系的变革

多种经济成分并存

公有制经济占绝对优势

深入理解——三大改造的实质

实质:

生产资料私有制 社会主义公有制

⑴对象:农业、手工业、资本主义工商业

⑵方式(途径):

农业、手工业

生产合作社,集体化

资本主义工商业

全行业公私合营

⑶实质:

生产关系变革

⑷意义:

社会主义经济体系(社会主义制度)基本建立起来。

内容二:三大改造

(变革生产关系)

1.读《“一五”计划期间农轻重产值增长速度和比重变化表》。对表格所反映的内容认识正确的是( )

①农业生产增长相对缓慢 ②国民经济调整任务完成 ③国民经济建设成就突出 ④重工业得到了优先发展

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

B

2.阅读下表分析,引起1957年国民收入比重变化的主要原因是( ) 1952年与1957年国民收入比重变化表

A.新中国的成立 B.优先发展重工业

C.苏联的支援 D.三大改造基本完成

D

3.周恩来在政协某次会议上指出:“由新民主主义到社会主义虽然是一场革命,但可以采取逐步的和平转变的办法,而不是在一天早晨突然宣布实行社会主义。”这里“逐步的和平转变的办法”是指( )

A.建立国家工业化基础

B.发展农业、轻工业,更多利用沿海工业

C.改革首先在农村取得突破性进展,进而转向城市

D.对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

D

1、中共八大(1956年)

二

探索与失误

自主学习二:阅读教材第二子目,归纳全面建设社会主义时期的成功探索与失误

2、总路线(1958年)

3、大跃进运动(1958年)

4、人民公社化运动(1958年)

5、国民经济的调整(1960-1965)

失误

1、中共八大(1956年)

二

探索与失误

①主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国现实的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人们需要的状况之间的矛盾

②主要任务:集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国

(1)背景:

社会主义制度在我国基本建立

(2)主要内容:

(3)评价:

分析正确、成功探索、未能坚持

2、总路线(1958年)

二

探索与失误

鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

认识:一定程度反映了人们迫切改变落后的愿望,但急躁冒进(多、快),违背经济发展的客观规律。

3、“大跃进”(1958年)

二

探索与失误

据材料分析,大跃进有何特点?

高指标,高速度,并不断提高指标要求。

大跃进时期的漫画

肥猪赛大象,就是鼻子短。

公社杀一口,足够吃半年。

“一个萝卜千斤重,

两头毛驴拉不动。”

种 个 南 瓜 像 地 球,

架 在 五 岳 山 上 头,

把 它 扔 进 太 平 洋,

地 球 又 多 一 个 洲,

你相信吗?

浮夸风

忽视了客观经济规律

消极影响一:造成对自然环境的破坏;资源的浪费

小高炉

大跃进时大量树木被砍伐

大跃进时期的工农业总产值

(1957—1960)

消极影响二:国民经济比例失调

4、人民公社化运动(1958年)

二

探索与失误

材料一:头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——人民公社时农村的顺口溜

“人民公社化”运动产生了什么消极影响?怎样认识这一运动?

消极影响:严重损害了农民的生产积极性,破坏了农村生产力。

认识:人民公社化运动是生产关系的一次调整,但是忽视了生产力发展水平,超越了历史发展阶段。

5、国民经济的调整(1960年——1965年)

二

探索与失误

(2)八字方针:

调整、巩固、充实、提高

(3)结果:

从1962年起,经济逐步得到恢复和发展,到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得重大成就。

(1)主要领域:农村

巩固练习

1.1957年9月14日《中共中央关于做好农业合作社生产管理工作的指示》中明确提出,在农村实行“包工、包产、包费用和超产奖励”的“三包一奖”制,要求生产队在生产管理中建立集体和个人相结合的生产责任制机制,以期建立严格的田间管理制度。这一做法的主要目的是( )

A.对农业中的生产关系进行局部调整????

B.为推行家庭联产承包责任制作铺垫

C.纠正经济建设中出现的“左”倾错误

D.充分调动合作社社员的生产积极性

D

2.据统计,1949~1960年中国重工业产值占工业总产值的比重由26.4%迅速上升至66.6%,1961~1966年这一比值降至51%。这一比重下降的主要原因是( ) A.“八字方针”的实施 B.“文化大革命”的破坏

C.“大跃进”和人民公社化运动的推行 D.自然灾害的发生

A

巩固练习

三

国民经济的劫难

(1)文革劫难:

思想政治经济遭到沉重打击

(2)复苏回升:

年代 国家财政收入 比上年

1966 558.7亿元 +24.4%

1967 419.4亿元 -25%

1968 361.3亿元 -13.9%

1973 809.7亿元 +5.6%

1975 815.6亿元 +11.9%

思考:

为什么1973年、1975年经济有所好转?

1、周恩来:1971年着手恢复调整国民经济,到1973年经济出现复苏局面。

2、邓小平:1975年提出全面整顿思想,国民经济迅速回升。

实质:全面纠正“文革”的“左倾”错误

(2)复苏回升:

巩固练习

中国经济在1965~1976年出现了三次复苏回升,其分别是在1965年、1973年、1975年。其出现的共同原因是( ) A.对外贸易的发展 B.“大跃进”的推动

C.实施“一五”计划 D.纠正“左”倾错误

D

讨论:20世纪50--70年代我国的经济建设历程中有哪些成功的探索和严重的失误?为我们今天建设中国特色社会主义提供了哪些经验教训?

实践 经验教训

成功的

探索

严重的

失误

一五计划

中共八大

八字方针

三大改造

“文化大革命”

1958总路线

人民公社运动

大跃进运动

发展生产力与变革生产关系同时进行

实事求是,正确认识国情,正确分析主要矛盾

国民经济要按比例协调发展

要实事求是,不能急躁冒进

发挥主观能动性与尊重客观经济规律结合

生产关系的变革要适应生产力发展水平

以经济建设为中心,大力发展生产力

加强社会主义民主与法制建设

经济建设的发展与曲折

社会主义建设的起步

(1949-1956)

探索与失误

(1956-1966)

国民经济的劫难

(1966-1976)

国民经济的恢复(1949-1952)

一五计划

(1953-1956)

三大改造

发展重工业

中共八大(1956)

大跃进和人民公社化运动(1958)

原因

调整(1973、1975)

国民经济的调整(1961-1965)

“我们党领导人民进行社会主义建设,有改革开放前和改革开放后两个历史时期,这是两个相互联系又有重大区别的时期,但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索……

历史已经证明,如果没有1949年建立新中国并进行社会主义革命和建设积累了正反两方面经验,改革开放就很难顺利推进。”

——习近平

第四单元 中国特色社会主义建设之路

第11课

经济建设的发展和曲折

课标要求:概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。

一、社会主义建设的起步

1949—1956 过渡时期

二、探索与失误

1956—1966 全面建设社会主义

三、国民经济的劫难

1966—1976 文化大革命

图片反映了建国前夕中国经济状况如何?

国民经济全面崩溃

1949~1952年工农业总产值(亿元)

53

193

130.4万吨

棉

9.3

49

1.639亿吨

粮

比历史最高水平增加

比1949年增加

1952年产量

产量

﹪

﹪

﹪

﹪

材料反映了1952年中国经济状况如何?为什么会出现这样的变化?有何意义?

状况:工农业生产超过历史最高水平

意义:为开展有计划的经济建设创造了条件

原因:党和政府进行国民经济的恢复

1、国民经济的恢复(1949-1952)

一

社会主义建设的起步

(1)背景:国民经济全面崩溃

(2)措施:进行国民经济的恢复

(3)结果:工农业产值超过历史最高水平

(4)意义:为有计划的经济建设创造条件

“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

——毛泽东

【问题】

中国此时的经济结构说明了什么?

1952年经济结构饼状图

2、一五计划(1953年-1957年)

一

社会主义建设的起步

自主学习一: 一五计划的主要内容是什么?取得了哪些成就?有何影响?

过渡时期总路线:“从中华人民共和国成立,到社会主义改造完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,要在一个相当长的时期内逐步实现国家社会主义工业化,并逐步对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。”

主要内容:

(1)集中主要力量优先发展重工业,建立国家工业化的初步基础;

(2)有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

发展生产力

变革生产关系

内容一:发展重工业

原因:

A.历史原因:我国重工业基础薄弱;

B.现实原因:增强综合国力,尤其国防实力的需要;

(发展生产力)

为何要优先发展重工业?

第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化” 。 ——《建国以来重要文献选编》1993年版

C.外部原因:借鉴苏联优先发展重工业的经验;

鞍山钢铁公司

长春一汽

沈阳机床厂和飞机制造厂

一五计划建成的重大企业分布有什么特点?为什么会集中在这里?

特点:集中分布在东北

原因:

①临近苏联, 便于接受苏联援助

②矿产资源丰富、

铁路交通发达

③抗战期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好

开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定初步基础。

内容二:三大改造

(变革生产关系)

1953年-1956年

农业、手工业——生产合作社

资本主义工商业——公私合营(赎买政策)

时间:

方式:

对象:

农业、手工业、资本主义工商业

1956年各种经济成分

公有制经济

资本主义工商业

个体经济

1952年底各种经济成分

饼状图反映我国的经济成分发生了怎样的变化?这种变化的实质是什么?

生产关系的变革

多种经济成分并存

公有制经济占绝对优势

深入理解——三大改造的实质

实质:

生产资料私有制 社会主义公有制

⑴对象:农业、手工业、资本主义工商业

⑵方式(途径):

农业、手工业

生产合作社,集体化

资本主义工商业

全行业公私合营

⑶实质:

生产关系变革

⑷意义:

社会主义经济体系(社会主义制度)基本建立起来。

内容二:三大改造

(变革生产关系)

1.读《“一五”计划期间农轻重产值增长速度和比重变化表》。对表格所反映的内容认识正确的是( )

①农业生产增长相对缓慢 ②国民经济调整任务完成 ③国民经济建设成就突出 ④重工业得到了优先发展

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

B

2.阅读下表分析,引起1957年国民收入比重变化的主要原因是( ) 1952年与1957年国民收入比重变化表

A.新中国的成立 B.优先发展重工业

C.苏联的支援 D.三大改造基本完成

D

3.周恩来在政协某次会议上指出:“由新民主主义到社会主义虽然是一场革命,但可以采取逐步的和平转变的办法,而不是在一天早晨突然宣布实行社会主义。”这里“逐步的和平转变的办法”是指( )

A.建立国家工业化基础

B.发展农业、轻工业,更多利用沿海工业

C.改革首先在农村取得突破性进展,进而转向城市

D.对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

D

1、中共八大(1956年)

二

探索与失误

自主学习二:阅读教材第二子目,归纳全面建设社会主义时期的成功探索与失误

2、总路线(1958年)

3、大跃进运动(1958年)

4、人民公社化运动(1958年)

5、国民经济的调整(1960-1965)

失误

1、中共八大(1956年)

二

探索与失误

①主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国现实的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人们需要的状况之间的矛盾

②主要任务:集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国

(1)背景:

社会主义制度在我国基本建立

(2)主要内容:

(3)评价:

分析正确、成功探索、未能坚持

2、总路线(1958年)

二

探索与失误

鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

认识:一定程度反映了人们迫切改变落后的愿望,但急躁冒进(多、快),违背经济发展的客观规律。

3、“大跃进”(1958年)

二

探索与失误

据材料分析,大跃进有何特点?

高指标,高速度,并不断提高指标要求。

大跃进时期的漫画

肥猪赛大象,就是鼻子短。

公社杀一口,足够吃半年。

“一个萝卜千斤重,

两头毛驴拉不动。”

种 个 南 瓜 像 地 球,

架 在 五 岳 山 上 头,

把 它 扔 进 太 平 洋,

地 球 又 多 一 个 洲,

你相信吗?

浮夸风

忽视了客观经济规律

消极影响一:造成对自然环境的破坏;资源的浪费

小高炉

大跃进时大量树木被砍伐

大跃进时期的工农业总产值

(1957—1960)

消极影响二:国民经济比例失调

4、人民公社化运动(1958年)

二

探索与失误

材料一:头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——人民公社时农村的顺口溜

“人民公社化”运动产生了什么消极影响?怎样认识这一运动?

消极影响:严重损害了农民的生产积极性,破坏了农村生产力。

认识:人民公社化运动是生产关系的一次调整,但是忽视了生产力发展水平,超越了历史发展阶段。

5、国民经济的调整(1960年——1965年)

二

探索与失误

(2)八字方针:

调整、巩固、充实、提高

(3)结果:

从1962年起,经济逐步得到恢复和发展,到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得重大成就。

(1)主要领域:农村

巩固练习

1.1957年9月14日《中共中央关于做好农业合作社生产管理工作的指示》中明确提出,在农村实行“包工、包产、包费用和超产奖励”的“三包一奖”制,要求生产队在生产管理中建立集体和个人相结合的生产责任制机制,以期建立严格的田间管理制度。这一做法的主要目的是( )

A.对农业中的生产关系进行局部调整????

B.为推行家庭联产承包责任制作铺垫

C.纠正经济建设中出现的“左”倾错误

D.充分调动合作社社员的生产积极性

D

2.据统计,1949~1960年中国重工业产值占工业总产值的比重由26.4%迅速上升至66.6%,1961~1966年这一比值降至51%。这一比重下降的主要原因是( ) A.“八字方针”的实施 B.“文化大革命”的破坏

C.“大跃进”和人民公社化运动的推行 D.自然灾害的发生

A

巩固练习

三

国民经济的劫难

(1)文革劫难:

思想政治经济遭到沉重打击

(2)复苏回升:

年代 国家财政收入 比上年

1966 558.7亿元 +24.4%

1967 419.4亿元 -25%

1968 361.3亿元 -13.9%

1973 809.7亿元 +5.6%

1975 815.6亿元 +11.9%

思考:

为什么1973年、1975年经济有所好转?

1、周恩来:1971年着手恢复调整国民经济,到1973年经济出现复苏局面。

2、邓小平:1975年提出全面整顿思想,国民经济迅速回升。

实质:全面纠正“文革”的“左倾”错误

(2)复苏回升:

巩固练习

中国经济在1965~1976年出现了三次复苏回升,其分别是在1965年、1973年、1975年。其出现的共同原因是( ) A.对外贸易的发展 B.“大跃进”的推动

C.实施“一五”计划 D.纠正“左”倾错误

D

讨论:20世纪50--70年代我国的经济建设历程中有哪些成功的探索和严重的失误?为我们今天建设中国特色社会主义提供了哪些经验教训?

实践 经验教训

成功的

探索

严重的

失误

一五计划

中共八大

八字方针

三大改造

“文化大革命”

1958总路线

人民公社运动

大跃进运动

发展生产力与变革生产关系同时进行

实事求是,正确认识国情,正确分析主要矛盾

国民经济要按比例协调发展

要实事求是,不能急躁冒进

发挥主观能动性与尊重客观经济规律结合

生产关系的变革要适应生产力发展水平

以经济建设为中心,大力发展生产力

加强社会主义民主与法制建设

经济建设的发展与曲折

社会主义建设的起步

(1949-1956)

探索与失误

(1956-1966)

国民经济的劫难

(1966-1976)

国民经济的恢复(1949-1952)

一五计划

(1953-1956)

三大改造

发展重工业

中共八大(1956)

大跃进和人民公社化运动(1958)

原因

调整(1973、1975)

国民经济的调整(1961-1965)

“我们党领导人民进行社会主义建设,有改革开放前和改革开放后两个历史时期,这是两个相互联系又有重大区别的时期,但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索……

历史已经证明,如果没有1949年建立新中国并进行社会主义革命和建设积累了正反两方面经验,改革开放就很难顺利推进。”

——习近平

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势