第3课 古代商业的发展 课件(47张)

文档属性

| 名称 | 第3课 古代商业的发展 课件(47张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-18 21:38:36 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往;

第3课 古代商业的发展

课程标准:

概述古代中国商业发展的概貌,了解古

代中国商业发展的特点。

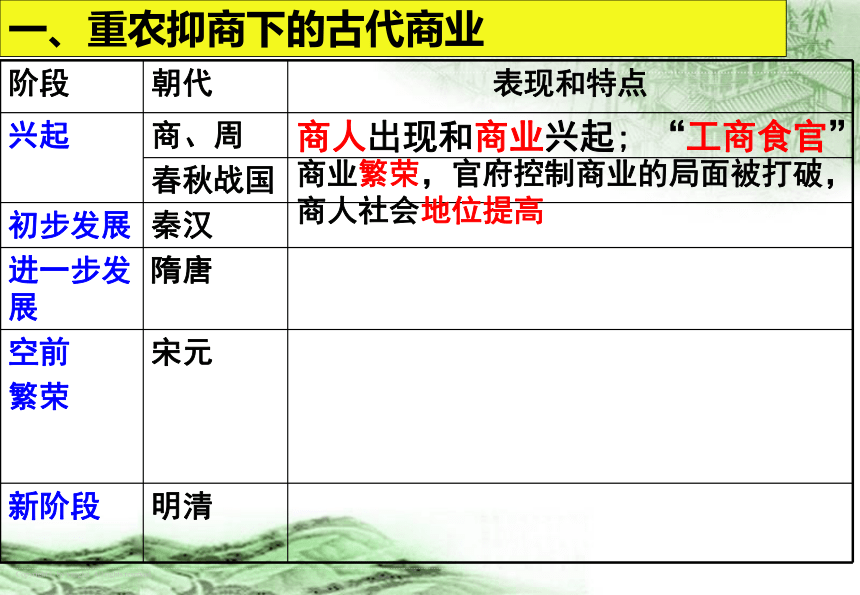

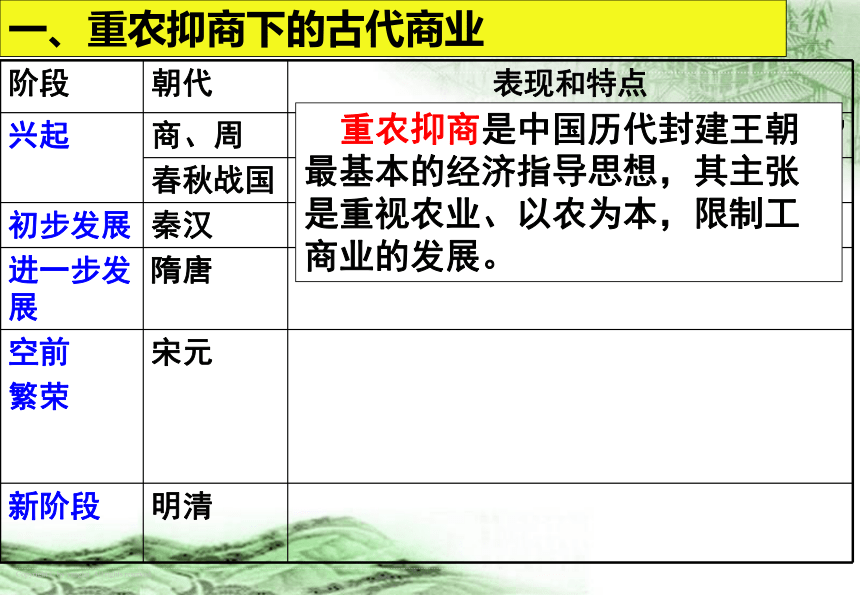

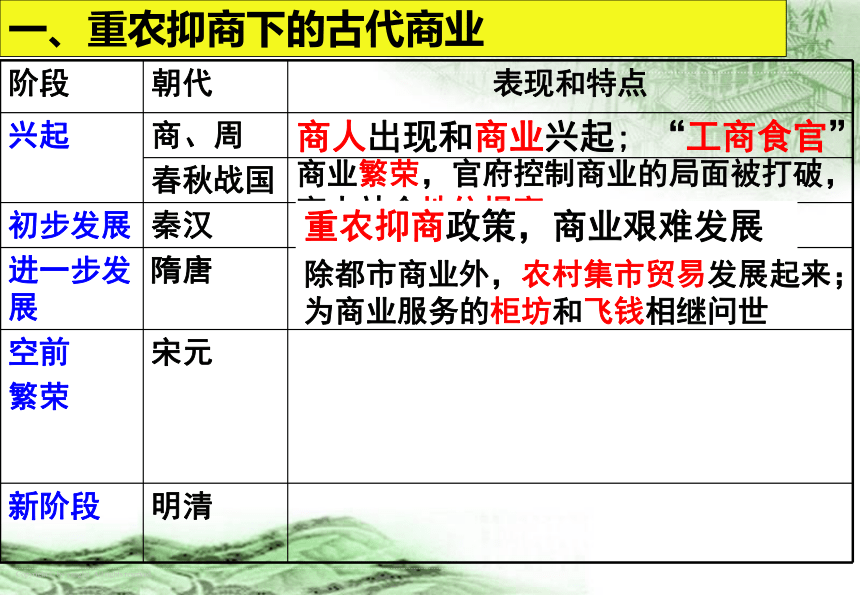

一、重农抑商下的古代商业

二、市的变迁和城市的发展

三、官府控制下的对外贸易

商业:是以货币为媒介进行交换从而实现商品的流通的经济活动。

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

一、重农抑商下的古代商业

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

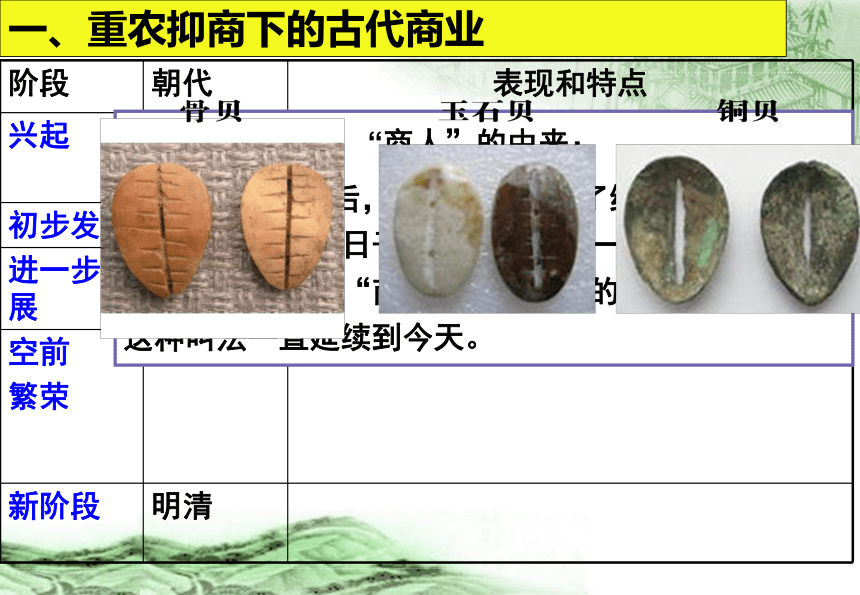

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

“商人”的由来:

周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计,东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”。这种叫法一直延续到今天。

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

春秋末期 范蠡

范蠡,春秋战国之际杰出的政治家、思想家和谋略家,同时也是一位生财有道的大商家。范蠡一生艰苦创业,积金数万;善于经营,善于理财,又能广散钱财,故称其为文财神。

--商人的鼻祖

春秋时期著名的大商人:

弦高、范蠡和孔子的弟子子贡

春秋战国时的玉鹿

吕不韦者,阳翟人也。往来贩贱卖贵,家累千金。

──〔西汉〕司马迁《史记》卷八五《吕不韦列传》

战国时期著名的大商人:魏国的白圭、吕不韦

吕不韦:

经商出身,战国末年秦相。门下有食客3000人,家僮万人。命食客编著《吕氏春秋》汇合了先秦各派学说,故史称“杂家”。对秦王政兼并六国的事业有重大贡献。

战国时期各国铸造流通的铜币种类增多,形状各异,有的模仿农具,有的模仿各种工具,也有的模仿贝的形状。货币的数量大,种类多,反映了商业较过去发达。

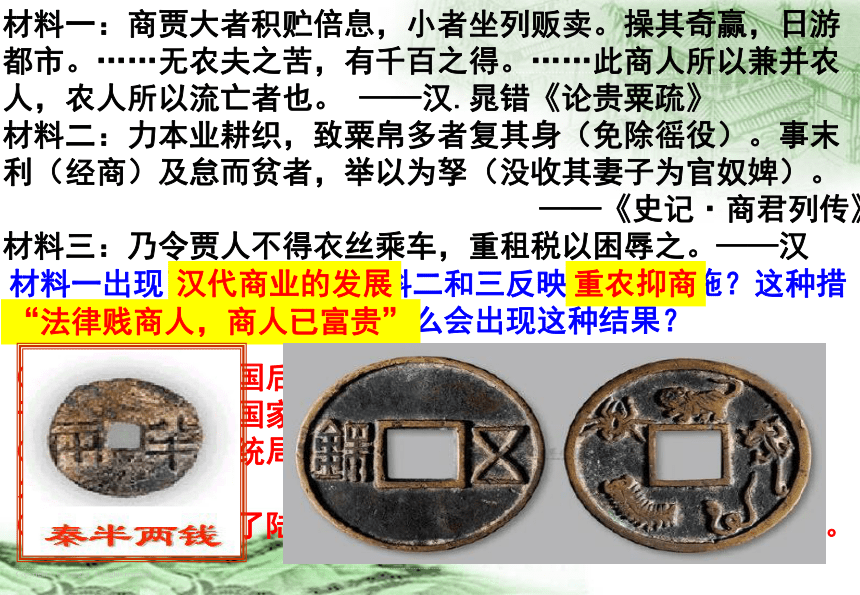

材料一:商贾大者积贮倍息,小者坐列贩卖。操其奇赢,日游都市。……无农夫之苦,有千百之得。……此商人所以兼并农人,农人所以流亡者也。 ——汉.晁错《论贵粟疏》

材料二:力本业耕织,致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利(经商)及怠而贫者,举以为孥(没收其妻子为官奴婢)。

——《史记·商君列传》

材料三:乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。——汉

材料一出现了什么情况?材料二和三反映了什么措施?这种措施在秦汉时期结果如何?为什么会出现这种结果?

汉代商业的发展

重农抑商

“法律贱商人,商人已富贵”

①秦始皇统一中国后,统一货币、度量衡,修建驰道,有利于商业的发展和国家的统一;

②秦汉时期大一统局面和农业、手工业的发展推动了商业的发展;

③两汉时期开通了陆上和海上丝绸之路,中外贸易发展起来。

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

重农抑商是中国历代封建王朝最基本的经济指导思想,其主张是重视农业、以农为本,限制工商业的发展。

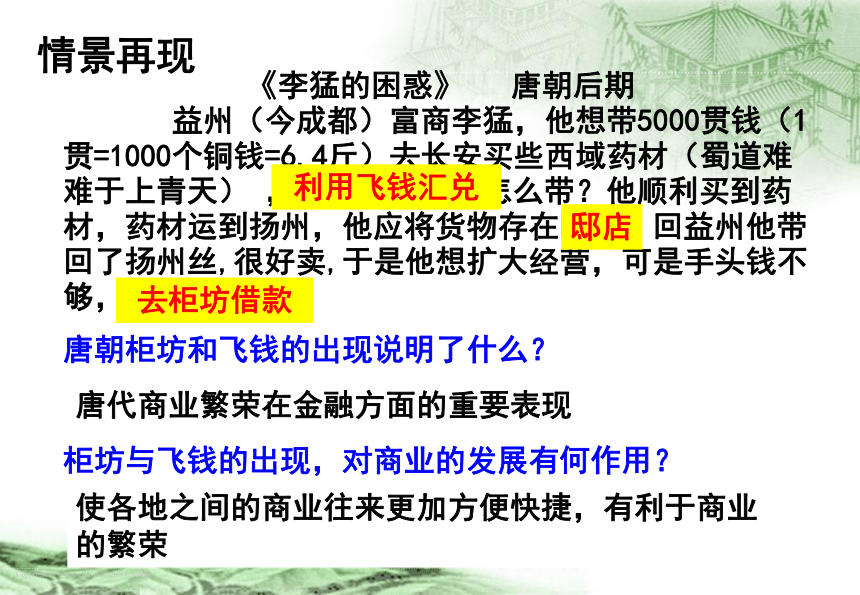

《李猛的困惑》 唐朝后期

益州(今成都)富商李猛,他想带5000贯钱(1贯=1000个铜钱=6.4斤)去长安买些西域药材(蜀道难难于上青天) ,这么多钱应该怎么带?他顺利买到药材,药材运到扬州,他应将货物存在哪里?回益州他带回了扬州丝,很好卖,于是他想扩大经营,可是手头钱不够,怎么办?……

情景再现

去柜坊借款

邸店

利用飞钱汇兑

唐朝柜坊和飞钱的出现说明了什么?

柜坊与飞钱的出现,对商业的发展有何作用?

使各地之间的商业往来更加方便快捷,有利于商业的繁荣

唐代商业繁荣在金融方面的重要表现

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

除都市商业外,农村集市贸易发展起来;为商业服务的柜坊和飞钱相继问世

隋唐时期商业发展的原因

农业发展

手工业进步

商品 增加

隋唐 时期 商业 比较 繁荣

隋运河开通

商品流 通便利

政局稳定政策开明

隋唐运河沿岸经济的交流

唐三彩钱柜

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

除都市商业外,农村集市贸易发展起来;为商业服务的柜坊和飞钱相继问世

①两宋商业环境相对宽松;商品种类增加;出现世界最早的纸币“交子”;商税成为宋朝重要税源。②元朝交通发达,元大都成为国际性的商业大都会。

根据纸币的面值770陌=77000文,武大郎卖炊饼,每个才卖三文钱。如果用此纸币买炊饼可行么?那么这么大面额的纸币是用来干什么的?

大宗商贸,方便携带

交子产生于四川,流通地区也主要是四川。四川当时使用铁钱。分量重、价值低。不便于流通和随身携带,特别是给大宗贸易造成巨大困难。据记载一匹罗卖铁钱两万,铁钱两万重500斤。于是,纸币交子应运而生。

交子出现是商业发展的表现。它的使用便利了商业活动,促进了商业的繁荣。

北宋交子的出现说明了什么问题?交子对于商业发展有何作用?

北宋的纸币“交子”

《清明上河图》中汴河的景象

《马可波罗游记》记载的元朝商业的繁荣

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。……百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。用此丝制作不少金锦绸绢,及其他数种物品。……此汗八里城之周围,约有城市二百,位置远近不等。每城皆有商人来此买卖货物,盖此城为商业繁盛之城也。

元代 纸钞

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

除都市商业外,农村集市贸易发展起来;为商业服务的柜坊和飞钱相继问世

城镇商业依然繁荣,农副产品大量进入市场成为商品,区域间长途贩运贸易发达,货币的作用越来越大;出现商帮。

①两宋商业环境相对宽松;商品种类增加;出现世界最早的纸币“交子”;商税成为宋朝重要税源。②元朝交通发达,元大都成为国际性的商业大都会。

博大高深的徽文化是"滋养"百年徽商的沃土。

乔家大院坐落在山西祁县。乔氏家族的第一创业人乔贵发,年轻时只身走西口,在包头苦心经营,终于发展起一家最大商号。到第三代乔致庸,金融资本在一千万两白银,以上大约相当于现代的近百亿资产。素有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说。

稀有价值;小巧美观饰品;

坚固耐用;便于计数携带。

都城商业交换的扩大

晋商商路示意图

晋商商贸活动特点:从事大宗商贸和长途贩运为主

乔家运银货的驼队曾多次在其必经之路的蒙古草原、戈壁险滩被土匪所抢劫,造成很大损失。据说领头的劫匪绰号“流矢儿”,其人武艺高强,射箭百步穿杨。并和官府勾结,作恶草原。乔家深受其抢劫、勒索之害,……

为乔家想办法解决运银难题。

平遥镖局

日升昌,创建于道光四年(公元1824年),座落于“大清金融第一街”平遥古城,分号遍布全国30余个城镇,远及欧美、东南亚等国,以“汇通天下”著称于世。日升昌票号创立后,结束了我国镖局押送现银的落后金融局面,极大地加速了商业运转和货币流通.

材料一:

山西票号较大的有数十家,每家票号在全国各地均设有分号,有的甚至将分号开到国外重要城市。

材料二:

晋商的经商谚语“宁叫赔折腰,不叫客吃亏”、“诚召天下客,义纳八方财”。

思考:晋商的成功经营之道,对我们今天的启示是什么?

贝类货币

(商周时期)

春秋战国时期各种铜币

秦半两

(秦朝)

五铢钱

(汉)

开元通宝

(唐朝铸)

纸币“交子”

(宋)

白银

(明朝开始成为普遍流通的货币)

五铢钱

二、市的变迁和城市的发展

古代的“城”是统治者居住的地方,是政治中心。

“市”是人们进行商品交换的场所,开始并不在城内。

“坊”是城市里的居民住宅区。

“城”、“市”结合,成为社会的中心,商业的繁荣也就总是与城市联系在一起。

古代的“城市”和现代的“城市”是同一概念吗?

在我国古代,“城”与“市”是彼此分开、相互独立的两个概念。

1、城市的由来

二、市的变迁和城市的发展

1、城市的由来

2、市的变迁

分析上述图片,从经营的空间上看,“市”有什么发展变化?

材料一:凡市,以日中击鼓三百下而众以会。日入前七刻,击钲( zhēng )三百下,散。

——《唐六典》

材料二:有人曾这样描述宋代东京的商业繁荣“市井经纪之家……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝……”

分析上述材料,从经营的时间上看, “市”有什么发展变化?

“市”突破时间限制,夜市繁荣。

材料一:天涯同此路,人语各殊方。

草市迎江货,津桥税海商。

——《汴路即事》唐 王建

材料二:夜市卖菱藕,春船载绮罗。

——晚唐 杜荀鹤

分析上述材料,“市”的种类有什么发展变化?

新出现了“草市”、夜市等。

材料一:(汉)当市楼有令署,以察商贾货财买卖贸易之事,三辅都尉掌之。

——《三辅黄图》卷二《长安九市》

材料二:(宋太祖赵匡胤说) “京城夜市至三 鼓已来,不得禁止。”

——《宋会要辑稿·食货六七》

分析上述材料,政府对“市”的控制有什么发展变化?

控制越来越松,宋代商业活动不再受到官吏直接控制。

2、市的变迁

宋

特定位置设市;坊、市严格分开

坊市界限被打破;

“草市”更加普遍

严格的时间限制,日中为市

经营时间限制打破;早市、夜市昼夜相接

官府对市场交易进行严格管理

交易活动不再受官府直接监管

二、市的变迁和城市的发展

四大商业名镇

广东佛山镇

江西景德镇

湖北汉口镇

河南朱仙镇

3、城市的发展

古代的大都市:

长安、洛阳、开封、临安、大都。

政治军事意义大于经济意义

繁荣的南方大都会:扬州、成都等

更趋向于商业性

为什么会在南方出现这些繁荣的大都会?

丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移以及南方经济的发展

二、市的变迁和城市的发展

中国古代城市发展的规律

唐以前的城市主要是政治中心、军事重镇,其后城市的经济功能逐渐超过政治功能。

政府对城市商业活动的限制逐步放宽,如宋代打破坊市界限,且出现晓市、夜市。

明清时期不仅规模巨大的商贸城市增多,而且还兴起了一大批中小工商业市镇,这些市镇商业繁荣,人口密集。

城市的地区分布与经济重心南移呈现相应变化;明清时,新兴工商业市镇大部分分布在江南地区。

(1)从城市功能看:

(2)从商业活动看:

(3)从数量和规模看:

(4)从地区分布看:

三、官府控制下的对外贸易

朝代 历代对外贸易的发展 特点

繁荣 西汉 开通陆上和海上两条( )

唐朝 ( )成重要港口,政府设( ) 专管对外贸易

两宋

同东南亚、南亚、阿拉伯半岛、非洲进行贸易;

( )税成南宋重要税源。

元朝 ( )成为世界第一大港

走向衰落 明清 实行( ),对外贸易衰弱;清只特许( )十三行对外贸易。

丝绸之路

广州

市舶使

对外贸易

泉州

西汉:开通了陆地和海上两条丝绸之路。

两宋:中国同东南亚、南亚、阿拉伯半岛以及非洲的几十个国家进行贸易。

海外贸易税收甚至成为南宋国库重要财源

边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。

无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

——张籍《凉州词》 (唐)

在广州设市舶使,

专管对外贸易

中国历史上第一个管理对外贸易的专门官署。

中外交往的见证

摩尼教石像

印度教石像

蕃客墓地

蕃客墓碑

日本教

泉 州

“禁商贩、仆役、倡优、下贱不许服用貂裘”,商人贩卖货物必须取得路引,否则“重则杀身……”,承担名目繁多的商税。禁止民间出海贸易。 ——明

初期海禁很严,前期仅四口通商后只有广州一处。 ——清

明清时期,统治者实行海禁和闭关锁国政策,中国对外贸易渐趋萎缩。

朝代 历代对外贸易的发展 特点

繁荣 西汉 开通陆上和海上两条( )

唐朝 ( )成重要港口,政府设( ) 专管对外贸易

两宋

同东南亚、南亚、阿拉伯半岛、非洲进行贸易;

( )税成南宋重要税源。

元朝 ( )成为世界第一大港

走向衰落 明清 实行( ),对外贸易衰弱;清只特许( )十三行对外贸易。

丝绸之路

广州

市舶使

对外贸易

泉州

海禁和闭关锁国

广州

三、官府控制下的对外贸易

①官府控制

②朝贡贸易占重要地位

概述外贸主要特点——朝贡贸易

定义:

特点:

目的:

通过朝贡与赏赐完成交易

厚往薄来、倍偿其价

宣扬国威;“示中国富强”、

加强与海外各国的联系;

满足统治者对异域珍宝特产的需求。

1.中国人民早在古代就创造过世界航海壮举。中国古代对外交通经历了由西北陆路转向东南海路过程,实现这一转变的根源是

A.北方长期战乱,南方相对稳定

B.海上交通比陆上方便

C.我国古代经济重心向南转移

D.科学技术的不断进步

C

2.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考)图6中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖隧厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

B

1、商业市场形式多样(草市、早市、夜市)

中国古代商业发展的特点

5、城市商业经济发达(商业都市和工商业市镇兴起)

3、受重农抑商政策制约,商业和商人地位低下

4、商人群体活跃(商帮)

6、对外贸易发达

课堂探究

2、货币种类不断丰富

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往;

第3课 古代商业的发展

课程标准:

概述古代中国商业发展的概貌,了解古

代中国商业发展的特点。

一、重农抑商下的古代商业

二、市的变迁和城市的发展

三、官府控制下的对外贸易

商业:是以货币为媒介进行交换从而实现商品的流通的经济活动。

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

一、重农抑商下的古代商业

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

“商人”的由来:

周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计,东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”。这种叫法一直延续到今天。

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

春秋末期 范蠡

范蠡,春秋战国之际杰出的政治家、思想家和谋略家,同时也是一位生财有道的大商家。范蠡一生艰苦创业,积金数万;善于经营,善于理财,又能广散钱财,故称其为文财神。

--商人的鼻祖

春秋时期著名的大商人:

弦高、范蠡和孔子的弟子子贡

春秋战国时的玉鹿

吕不韦者,阳翟人也。往来贩贱卖贵,家累千金。

──〔西汉〕司马迁《史记》卷八五《吕不韦列传》

战国时期著名的大商人:魏国的白圭、吕不韦

吕不韦:

经商出身,战国末年秦相。门下有食客3000人,家僮万人。命食客编著《吕氏春秋》汇合了先秦各派学说,故史称“杂家”。对秦王政兼并六国的事业有重大贡献。

战国时期各国铸造流通的铜币种类增多,形状各异,有的模仿农具,有的模仿各种工具,也有的模仿贝的形状。货币的数量大,种类多,反映了商业较过去发达。

材料一:商贾大者积贮倍息,小者坐列贩卖。操其奇赢,日游都市。……无农夫之苦,有千百之得。……此商人所以兼并农人,农人所以流亡者也。 ——汉.晁错《论贵粟疏》

材料二:力本业耕织,致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利(经商)及怠而贫者,举以为孥(没收其妻子为官奴婢)。

——《史记·商君列传》

材料三:乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。——汉

材料一出现了什么情况?材料二和三反映了什么措施?这种措施在秦汉时期结果如何?为什么会出现这种结果?

汉代商业的发展

重农抑商

“法律贱商人,商人已富贵”

①秦始皇统一中国后,统一货币、度量衡,修建驰道,有利于商业的发展和国家的统一;

②秦汉时期大一统局面和农业、手工业的发展推动了商业的发展;

③两汉时期开通了陆上和海上丝绸之路,中外贸易发展起来。

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

重农抑商是中国历代封建王朝最基本的经济指导思想,其主张是重视农业、以农为本,限制工商业的发展。

《李猛的困惑》 唐朝后期

益州(今成都)富商李猛,他想带5000贯钱(1贯=1000个铜钱=6.4斤)去长安买些西域药材(蜀道难难于上青天) ,这么多钱应该怎么带?他顺利买到药材,药材运到扬州,他应将货物存在哪里?回益州他带回了扬州丝,很好卖,于是他想扩大经营,可是手头钱不够,怎么办?……

情景再现

去柜坊借款

邸店

利用飞钱汇兑

唐朝柜坊和飞钱的出现说明了什么?

柜坊与飞钱的出现,对商业的发展有何作用?

使各地之间的商业往来更加方便快捷,有利于商业的繁荣

唐代商业繁荣在金融方面的重要表现

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

除都市商业外,农村集市贸易发展起来;为商业服务的柜坊和飞钱相继问世

隋唐时期商业发展的原因

农业发展

手工业进步

商品 增加

隋唐 时期 商业 比较 繁荣

隋运河开通

商品流 通便利

政局稳定政策开明

隋唐运河沿岸经济的交流

唐三彩钱柜

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

除都市商业外,农村集市贸易发展起来;为商业服务的柜坊和飞钱相继问世

①两宋商业环境相对宽松;商品种类增加;出现世界最早的纸币“交子”;商税成为宋朝重要税源。②元朝交通发达,元大都成为国际性的商业大都会。

根据纸币的面值770陌=77000文,武大郎卖炊饼,每个才卖三文钱。如果用此纸币买炊饼可行么?那么这么大面额的纸币是用来干什么的?

大宗商贸,方便携带

交子产生于四川,流通地区也主要是四川。四川当时使用铁钱。分量重、价值低。不便于流通和随身携带,特别是给大宗贸易造成巨大困难。据记载一匹罗卖铁钱两万,铁钱两万重500斤。于是,纸币交子应运而生。

交子出现是商业发展的表现。它的使用便利了商业活动,促进了商业的繁荣。

北宋交子的出现说明了什么问题?交子对于商业发展有何作用?

北宋的纸币“交子”

《清明上河图》中汴河的景象

《马可波罗游记》记载的元朝商业的繁荣

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。……百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。用此丝制作不少金锦绸绢,及其他数种物品。……此汗八里城之周围,约有城市二百,位置远近不等。每城皆有商人来此买卖货物,盖此城为商业繁盛之城也。

元代 纸钞

阶段 朝代 表现和特点

兴起 商、周

春秋战国

初步发展 秦汉

进一步发展 隋唐

空前

繁荣 宋元

新阶段 明清

商人出现和商业兴起; “工商食官”

一、重农抑商下的古代商业

商业繁荣,官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高

重农抑商政策,商业艰难发展

除都市商业外,农村集市贸易发展起来;为商业服务的柜坊和飞钱相继问世

城镇商业依然繁荣,农副产品大量进入市场成为商品,区域间长途贩运贸易发达,货币的作用越来越大;出现商帮。

①两宋商业环境相对宽松;商品种类增加;出现世界最早的纸币“交子”;商税成为宋朝重要税源。②元朝交通发达,元大都成为国际性的商业大都会。

博大高深的徽文化是"滋养"百年徽商的沃土。

乔家大院坐落在山西祁县。乔氏家族的第一创业人乔贵发,年轻时只身走西口,在包头苦心经营,终于发展起一家最大商号。到第三代乔致庸,金融资本在一千万两白银,以上大约相当于现代的近百亿资产。素有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说。

稀有价值;小巧美观饰品;

坚固耐用;便于计数携带。

都城商业交换的扩大

晋商商路示意图

晋商商贸活动特点:从事大宗商贸和长途贩运为主

乔家运银货的驼队曾多次在其必经之路的蒙古草原、戈壁险滩被土匪所抢劫,造成很大损失。据说领头的劫匪绰号“流矢儿”,其人武艺高强,射箭百步穿杨。并和官府勾结,作恶草原。乔家深受其抢劫、勒索之害,……

为乔家想办法解决运银难题。

平遥镖局

日升昌,创建于道光四年(公元1824年),座落于“大清金融第一街”平遥古城,分号遍布全国30余个城镇,远及欧美、东南亚等国,以“汇通天下”著称于世。日升昌票号创立后,结束了我国镖局押送现银的落后金融局面,极大地加速了商业运转和货币流通.

材料一:

山西票号较大的有数十家,每家票号在全国各地均设有分号,有的甚至将分号开到国外重要城市。

材料二:

晋商的经商谚语“宁叫赔折腰,不叫客吃亏”、“诚召天下客,义纳八方财”。

思考:晋商的成功经营之道,对我们今天的启示是什么?

贝类货币

(商周时期)

春秋战国时期各种铜币

秦半两

(秦朝)

五铢钱

(汉)

开元通宝

(唐朝铸)

纸币“交子”

(宋)

白银

(明朝开始成为普遍流通的货币)

五铢钱

二、市的变迁和城市的发展

古代的“城”是统治者居住的地方,是政治中心。

“市”是人们进行商品交换的场所,开始并不在城内。

“坊”是城市里的居民住宅区。

“城”、“市”结合,成为社会的中心,商业的繁荣也就总是与城市联系在一起。

古代的“城市”和现代的“城市”是同一概念吗?

在我国古代,“城”与“市”是彼此分开、相互独立的两个概念。

1、城市的由来

二、市的变迁和城市的发展

1、城市的由来

2、市的变迁

分析上述图片,从经营的空间上看,“市”有什么发展变化?

材料一:凡市,以日中击鼓三百下而众以会。日入前七刻,击钲( zhēng )三百下,散。

——《唐六典》

材料二:有人曾这样描述宋代东京的商业繁荣“市井经纪之家……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝……”

分析上述材料,从经营的时间上看, “市”有什么发展变化?

“市”突破时间限制,夜市繁荣。

材料一:天涯同此路,人语各殊方。

草市迎江货,津桥税海商。

——《汴路即事》唐 王建

材料二:夜市卖菱藕,春船载绮罗。

——晚唐 杜荀鹤

分析上述材料,“市”的种类有什么发展变化?

新出现了“草市”、夜市等。

材料一:(汉)当市楼有令署,以察商贾货财买卖贸易之事,三辅都尉掌之。

——《三辅黄图》卷二《长安九市》

材料二:(宋太祖赵匡胤说) “京城夜市至三 鼓已来,不得禁止。”

——《宋会要辑稿·食货六七》

分析上述材料,政府对“市”的控制有什么发展变化?

控制越来越松,宋代商业活动不再受到官吏直接控制。

2、市的变迁

宋

特定位置设市;坊、市严格分开

坊市界限被打破;

“草市”更加普遍

严格的时间限制,日中为市

经营时间限制打破;早市、夜市昼夜相接

官府对市场交易进行严格管理

交易活动不再受官府直接监管

二、市的变迁和城市的发展

四大商业名镇

广东佛山镇

江西景德镇

湖北汉口镇

河南朱仙镇

3、城市的发展

古代的大都市:

长安、洛阳、开封、临安、大都。

政治军事意义大于经济意义

繁荣的南方大都会:扬州、成都等

更趋向于商业性

为什么会在南方出现这些繁荣的大都会?

丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移以及南方经济的发展

二、市的变迁和城市的发展

中国古代城市发展的规律

唐以前的城市主要是政治中心、军事重镇,其后城市的经济功能逐渐超过政治功能。

政府对城市商业活动的限制逐步放宽,如宋代打破坊市界限,且出现晓市、夜市。

明清时期不仅规模巨大的商贸城市增多,而且还兴起了一大批中小工商业市镇,这些市镇商业繁荣,人口密集。

城市的地区分布与经济重心南移呈现相应变化;明清时,新兴工商业市镇大部分分布在江南地区。

(1)从城市功能看:

(2)从商业活动看:

(3)从数量和规模看:

(4)从地区分布看:

三、官府控制下的对外贸易

朝代 历代对外贸易的发展 特点

繁荣 西汉 开通陆上和海上两条( )

唐朝 ( )成重要港口,政府设( ) 专管对外贸易

两宋

同东南亚、南亚、阿拉伯半岛、非洲进行贸易;

( )税成南宋重要税源。

元朝 ( )成为世界第一大港

走向衰落 明清 实行( ),对外贸易衰弱;清只特许( )十三行对外贸易。

丝绸之路

广州

市舶使

对外贸易

泉州

西汉:开通了陆地和海上两条丝绸之路。

两宋:中国同东南亚、南亚、阿拉伯半岛以及非洲的几十个国家进行贸易。

海外贸易税收甚至成为南宋国库重要财源

边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。

无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

——张籍《凉州词》 (唐)

在广州设市舶使,

专管对外贸易

中国历史上第一个管理对外贸易的专门官署。

中外交往的见证

摩尼教石像

印度教石像

蕃客墓地

蕃客墓碑

日本教

泉 州

“禁商贩、仆役、倡优、下贱不许服用貂裘”,商人贩卖货物必须取得路引,否则“重则杀身……”,承担名目繁多的商税。禁止民间出海贸易。 ——明

初期海禁很严,前期仅四口通商后只有广州一处。 ——清

明清时期,统治者实行海禁和闭关锁国政策,中国对外贸易渐趋萎缩。

朝代 历代对外贸易的发展 特点

繁荣 西汉 开通陆上和海上两条( )

唐朝 ( )成重要港口,政府设( ) 专管对外贸易

两宋

同东南亚、南亚、阿拉伯半岛、非洲进行贸易;

( )税成南宋重要税源。

元朝 ( )成为世界第一大港

走向衰落 明清 实行( ),对外贸易衰弱;清只特许( )十三行对外贸易。

丝绸之路

广州

市舶使

对外贸易

泉州

海禁和闭关锁国

广州

三、官府控制下的对外贸易

①官府控制

②朝贡贸易占重要地位

概述外贸主要特点——朝贡贸易

定义:

特点:

目的:

通过朝贡与赏赐完成交易

厚往薄来、倍偿其价

宣扬国威;“示中国富强”、

加强与海外各国的联系;

满足统治者对异域珍宝特产的需求。

1.中国人民早在古代就创造过世界航海壮举。中国古代对外交通经历了由西北陆路转向东南海路过程,实现这一转变的根源是

A.北方长期战乱,南方相对稳定

B.海上交通比陆上方便

C.我国古代经济重心向南转移

D.科学技术的不断进步

C

2.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考)图6中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖隧厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

B

1、商业市场形式多样(草市、早市、夜市)

中国古代商业发展的特点

5、城市商业经济发达(商业都市和工商业市镇兴起)

3、受重农抑商政策制约,商业和商人地位低下

4、商人群体活跃(商帮)

6、对外贸易发达

课堂探究

2、货币种类不断丰富

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势