第12课 从计划经济到市场经济 课件(32张)

文档属性

| 名称 | 第12课 从计划经济到市场经济 课件(32张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-18 21:40:35 | ||

图片预览

文档简介

规定种类

限制数量

规定期限

第四单元 中国特色社会主义建设道路

课程标准:讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容;认识改革与社会发展的关系

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

经济体制改革

社会主义市场经济体制的建立

计划经济:又称指令型经济,是对生产、资源分配以及产品消费事先进行计划的经济体制。即生产什么、怎样生产和为谁生产都由政府指令性计划决定。

市场经济:是社会化的商品经济,是让市场在资源配置中起基础性作用的经济体制,国家一般不直接干预经济活动。

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

背景

——十一届三中全会

内容

意义

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

——十一届三中全会

背景

材料一:1958年全国粮食产量为2亿吨,可是20年后的1978年才达到3亿吨,年平均只增加500万吨左右。全国农村有近两亿人口的口粮不足。

——靳德行《中华人民共和国史》

材料二:凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋

文革结束后,经济上国民经济处于停滞状态、政治上左倾错误仍在延续

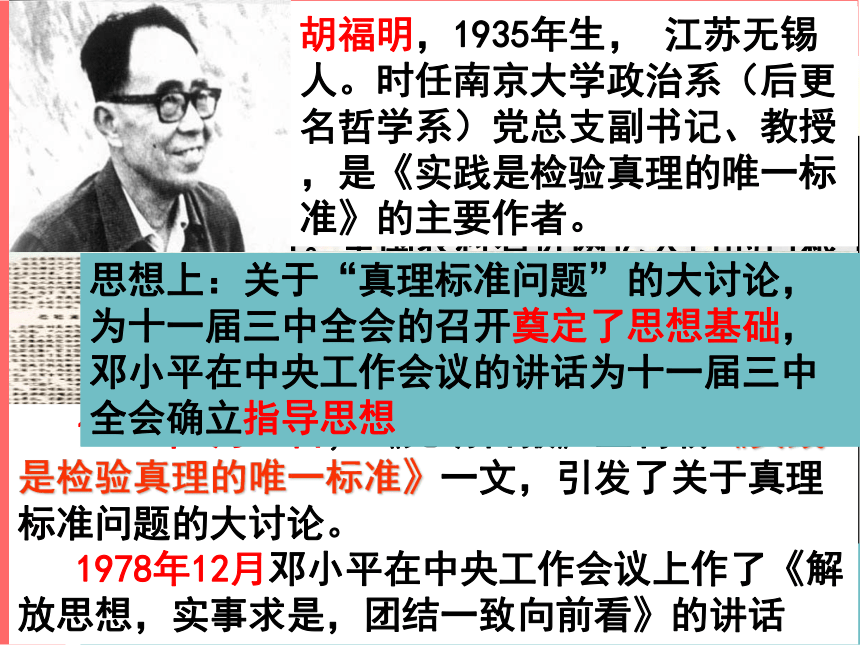

思想上:关于“真理标准问题”的大讨论,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,邓小平在中央工作会议的讲话为十一届三中全会确立指导思想

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

背景

内容

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

背景

内容

意义

十一届三中全会是新中国历史上的重大转折,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。

转折一:“左”倾——实事求是

转折二:阶级斗争——经济建设、改革开放

社会主义现代化建设新时期

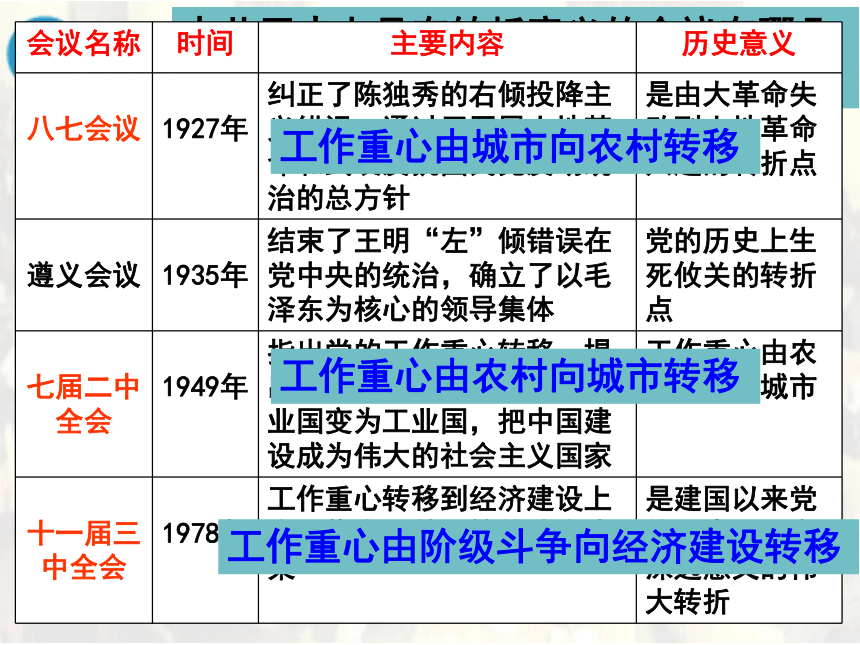

中共历史上具有转折意义的会议有哪几次?分别实现了几次工作重心的转移?

工作重心由城市向农村转移

工作重心由农村向城市转移

工作重心由阶级斗争向经济建设转移

会议名称 时间 主要内容 历史意义

八七会议

1927年 纠正了陈独秀的右倾投降主义错误;通过了开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针 是由大革命失败到土地革命兴起的转折点

遵义会议

1935年 结束了王明“左”倾错误在党中央的统治,确立了以毛泽东为核心的领导集体 党的历史上生死攸关的转折点

七届二中全会

1949年 指出党的工作重心转移,提出党的总任务是把中国由农业国变为工业国,把中国建设成为伟大的社会主义国家 工作重心由农村转移到城市

十一届三中全会

1978年 工作重心转移到经济建设上来;作出改革开放的伟大决策 是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

在坚持社会主义制度的前提下(前提),改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节(中心环节),解放和发展生产力(目的)

实质:社会主义制度的自我完善和发展

假使你是一名改革的改革者,你认为当时经济体制的改革应该首先从农村开始,还是从城市开始?请说出你的理由?

为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。……进行农村改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,把基层的积极性调动起来了,面貌就改变了。

——邓小平《改革的步子要加快》

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

农村改革

城市改革

材料反映农村什么问题?什么原因造成的?

农业生产落后,挫伤农民生产积极性

自主学习:阅读教材第55页,农村和城市改革的背景、内容、意义分别是什么?

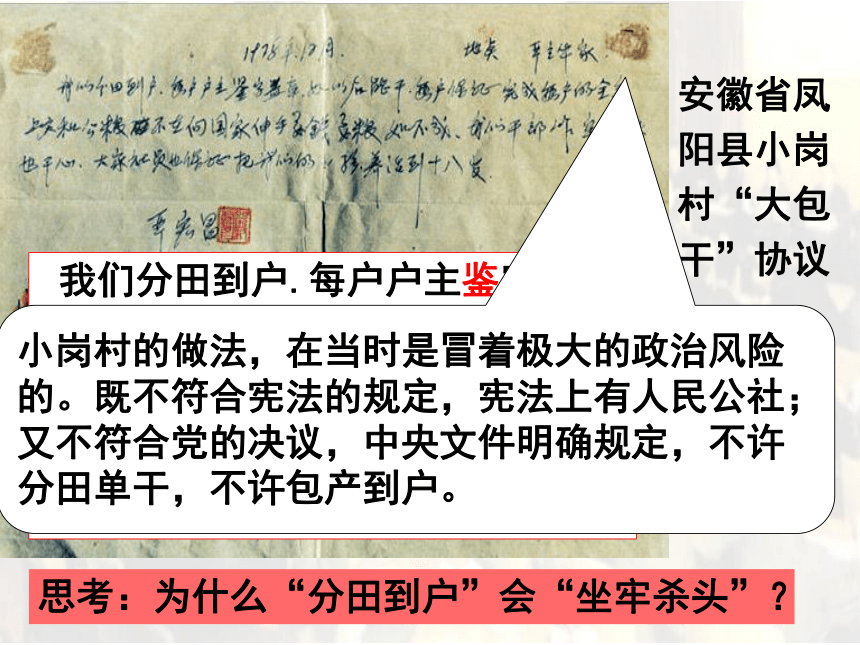

我们分田到户.每户户主鉴字盖章. 如以后能干.每户保证完成每户的全年上交和公粮不在向国家伸手要钱要粮如不成,我们干部作牢刹头也干心.大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁.

思考:为什么“分田到户”会“坐牢杀头”?

安徽省凤阳县小岗村“大包干”协议

1978年12月,地点 严立华家。

小岗村的做法,在当时是冒着极大的政治风险的。既不符合宪法的规定,宪法上有人民公社;又不符合党的决议,中央文件明确规定,不许分田单干,不许包产到户。

1966-1976 年小岗村村民生活概况

全村有20户人,常年外出讨饭的有19户。

好年景

差年景

思考:小岗村村民为什么宁愿“坐牢杀头”也要“分田到户”?

穷则思变

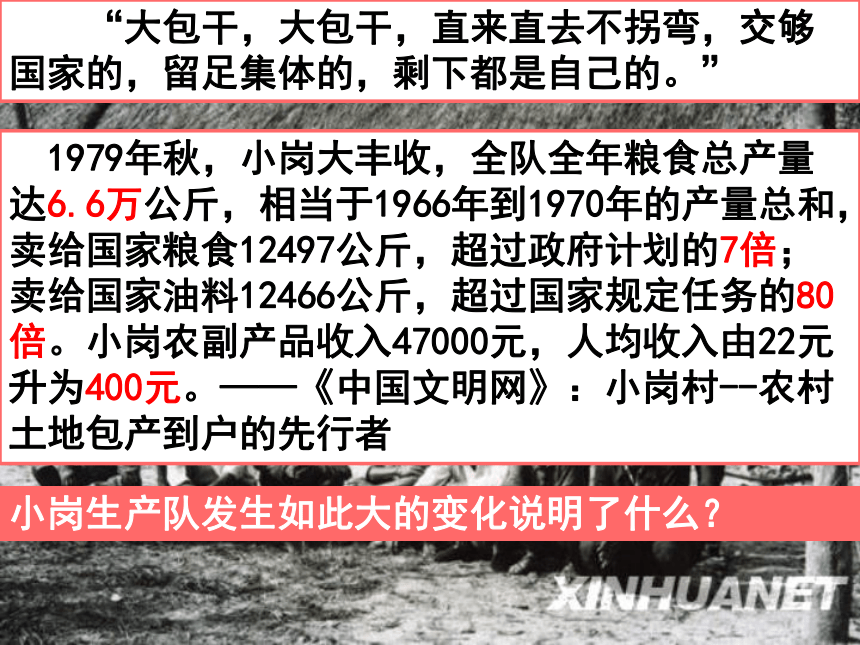

1979年秋,小岗大丰收,全队全年粮食总产量达6.6万公斤,相当于1966年到1970年的产量总和,卖给国家粮食12497公斤,超过政府计划的7倍;卖给国家油料12466公斤,超过国家规定任务的80倍。小岗农副产品收入47000元,人均收入由22元升为400元。——《中国文明网》:小岗村--农村土地包产到户的先行者

小岗生产队发生如此大的变化说明了什么?

“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

附注:

人均

口粮 9两/天 2.8两/天

人均

收入 0.11元/天 0.04元/天

交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的

分田到户,

包干经营

平均主义

集体经营

分配

方式

经营

方式

家庭承包经营责任制

在土地公有制的基础上把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变成分户经营,自负盈亏。农民说:“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。” (1987年全国有1.8亿农户实行,占全国农户总数的98%)

思考1:与人民公社相比,家庭联产承包责任制改变了什么?没有改变什么?

生产自主权

分配自主权

未变

的是:

土地

集体

所有

制

人民公社 家庭联产承包责任制

建国后我国农村生产关系的四次调整

土地集体所有制

核心内容

土地改革(1950-1952) 废除地主土地所有制,实行农民土地所有制

农业合作化(1953--1956) 生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营

人民公社化(1958--1983) 实行一大二公,公有化程度高

家庭联产承包责任制(1978年至今) 在坚持土地公有制的前提下,改革经营管理方式,实行分户经营、包产到户、自负盈亏等。

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

农村改革

集体生产

家庭联产承包责任制

平均主义

按劳分配

人民公社

生产大队

乡、镇政府

村民委员会

改革内容 改革前 改革后

生产方式

分配方式

管理方式

农村改革:实行家庭联产承包责任制有什么作用?

②有力推动城市经济体制改革的开展

①农民有了生产和分配的自主权,克服分配中的平均主义,调动农民生产积极性,极大解放了农村生产力,农村开始历史性变革。

局限:限制了土地的规模经营,妨碍机械化和科学技术水平的大规模推广,阻碍城市化的进程

1980年与1975年相比,我国粮食播种面积减少6884万亩,总产量却增加674亿斤;棉花播种面积减少53万亩,总产量增加652万担;油料作物和甜菜播种面积共扩大3626万亩,其总产量分别增加70%和150%。出现这一现象的主要原因是( )

A农民生产自主权的扩大 B.农业生产技术的提高

C农村经济体制改革完成 D.国家取消对农副产品的统销

A

A

1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定,在县以下设立乡、民族乡、镇一级人民政府,作为一级行政机关,以此取代人民公社行使行政权力。下列属于这一规定出台背景的是( )

A.家庭联产承包责任制的广泛推行

B.社会主义市场经济体制已初步建立

C.政企分开的管理体制已普遍实行

D.经济体制改革全面从农村转向城市

1956年,浙江温州有合作社曾实行包产到户,到1957年温州地区实行包产的农户占入社农户的15%,与此同时,四川、广东、安徽等省一些农业社也先后实行了包产到户。此后直到70年代,仍有一些地方曾实行包产到户。这一现象反映了( )

A.农村基层政权管理体制薄弱

B.市场经济在农户经营中起重要作用

C.基层的探索为农村经济体制改革奠定基础

D.农村经济体制改革基本上是自下而上推进

C

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

城市改革

材料一:1984年,35岁的张瑞敏被派到一家濒临倒闭的电器厂当厂长。……很多年后,他回忆说,“欢迎我的是53张请调报告,上班8点钟来,9点钟就走人,10点钟时随便在大院里扔一个手榴弹也炸不死人……”

——吴晓波《激荡三十年—中国企业1978—2008》

材料二:改革开放之前,国企规矩多,管得严。拿一个省级工厂来说,从厂长到车间主任的任命听主管厅的,……工人群体由劳工局负责,作为企业的具体负责人厂长,却没有任何权力,企业买套设备,甚至盖间厕所都要上级部门批准。

——杜进兴《请把管理企业的权利还给我》

根据上述材料,你觉得当时国企存在什么问题?

?企业没有自主权;?吃大锅饭现象严重,职工缺乏生产积极性。

(企业缺乏活力)

以按劳分配为主、多种分配方式并存

政企分开,实行所有权和经营权分开,扩大企业生产经营自主权

单一公有制经济发展为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展

中心环节:

增强企业活力、把企业搞活

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

经济体制改革

城市改革

高度集中的计划经济体制使社会主义经济失去活力

背景:

内容:

以股份制为主要形式的现代企业制度

管理体制

所有制形式

分配体制

产权制度

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

经济体制改革

调动了各方面积极性,企业有了竞争体制,增强了活力,经济得到快速发展,效益显著提高

经济体制改革调动了各方面的积极性,极大地解放了社会生产力、推动了国民经济的高速发展

20世纪80年代,农村改革的突破性进展推动了城市经济体制改革。学者敏锐地看到“公社体制改革后,农工分了手,农业经营承包到户”;企业家感慨“现在不同了,我得考虑如何增强企业活力”。这表明( )

①人民公社体制逐步废除②企业生产经营自主权扩大③现代企业制度开始试点④非公有制经济开始起主导作用

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

1983年4月国务院在《关于城镇劳动者合作经营的若干规定》等文件中规定:允许个体工商户购买机动车船从事客货运输,允许长途贩运和批量销售;个体户可以起字号、刻图章,在银行开立账户等。这一措施( )

A.提高了劳动生产率

B.实现了城乡之间的人员交流

C.活跃了城乡商品市场

D.建立起市场经济新格局

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

社会主义市场经济体制的建立

自主学习:阅读教材第三个子目内容,思考社会主义市场经济体制建立的背景、过程和意义?

背景:

国内:改革阻力重重

国际:东欧剧变、苏联解体、世界社会主义运动遭遇挫折

过程:

?邓小平南方谈话(1992)——提出

?1992年中共十四大——确立目标

?1993年中共十四届三中全会——奠定基本框架

?1997年中共十五大——进一步完善理论

⑤21世纪初——社会主义商品市场体系基本建立

1992.邓小平南方谈话

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平南方谈话

行政手段配置

市场配置

两种经济体制的根本不同 (资源配置方式)

行政手段在资源配置中起基础性调节作用

市场在资源配置中起基础性调节作用

计划经济体制 市场经济体制

资源配

置方式

特点

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

社会主义市场经济体制的建立

背景:

过程:

意义:

中国成为了经济增长速度最快的国家,创造了世界经济增长史上的新奇迹;社会生产力高速发展,人民生活发生翻天覆地的变化;解决温饱问题、从总体上达到小康水平,朝着全面建设小康社会的新目标迈进。

把社会主义基本制度和市场经济体制紧密结合在一起,作为经济体制改革的目标,是一项前无古人的开创性事业,是社会主义发展史上的重大突破。实现这一“重大突破“的会议是( )

A.中共十一届三中全会 B.中共十二大

C.中共十四大 D.中共十五大

据统计,1992年全国辞去公职经商者达12万人,未辞职而以各种方式投身商海者超过1000万人,这种现象被称为“下海潮”。这反映了( )

A.市场经济改革成为社会共识

B.多种经济成分开始共同发展

C.城市经济体制改革全面展开

D.计划经济开始转向市场经济

■ 1949—1956年:以公有制为主体的多种经济成分并存;

■ 1956—1978年:单一的计划经济体制;

■ 1978—1992年:计划经济为主,市场调节为辅的经济体制;

■十四大后,正式确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标;

■ 2000年底,初步建立了社会主义市场经济体制。

知识归纳:

新中国建立后我国经济体制的变化

继往开来的领导人 带领我们走进新时代

改革特点

小结:特点与启示

改革启示

黑夜给了我黑色的眼睛,

我却用它来寻找光明。

——顾城《一代人》

限制数量

规定期限

第四单元 中国特色社会主义建设道路

课程标准:讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容;认识改革与社会发展的关系

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

经济体制改革

社会主义市场经济体制的建立

计划经济:又称指令型经济,是对生产、资源分配以及产品消费事先进行计划的经济体制。即生产什么、怎样生产和为谁生产都由政府指令性计划决定。

市场经济:是社会化的商品经济,是让市场在资源配置中起基础性作用的经济体制,国家一般不直接干预经济活动。

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

背景

——十一届三中全会

内容

意义

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

——十一届三中全会

背景

材料一:1958年全国粮食产量为2亿吨,可是20年后的1978年才达到3亿吨,年平均只增加500万吨左右。全国农村有近两亿人口的口粮不足。

——靳德行《中华人民共和国史》

材料二:凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋

文革结束后,经济上国民经济处于停滞状态、政治上左倾错误仍在延续

思想上:关于“真理标准问题”的大讨论,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,邓小平在中央工作会议的讲话为十一届三中全会确立指导思想

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

背景

内容

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

背景

内容

意义

十一届三中全会是新中国历史上的重大转折,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。

转折一:“左”倾——实事求是

转折二:阶级斗争——经济建设、改革开放

社会主义现代化建设新时期

中共历史上具有转折意义的会议有哪几次?分别实现了几次工作重心的转移?

工作重心由城市向农村转移

工作重心由农村向城市转移

工作重心由阶级斗争向经济建设转移

会议名称 时间 主要内容 历史意义

八七会议

1927年 纠正了陈独秀的右倾投降主义错误;通过了开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针 是由大革命失败到土地革命兴起的转折点

遵义会议

1935年 结束了王明“左”倾错误在党中央的统治,确立了以毛泽东为核心的领导集体 党的历史上生死攸关的转折点

七届二中全会

1949年 指出党的工作重心转移,提出党的总任务是把中国由农业国变为工业国,把中国建设成为伟大的社会主义国家 工作重心由农村转移到城市

十一届三中全会

1978年 工作重心转移到经济建设上来;作出改革开放的伟大决策 是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

在坚持社会主义制度的前提下(前提),改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节(中心环节),解放和发展生产力(目的)

实质:社会主义制度的自我完善和发展

假使你是一名改革的改革者,你认为当时经济体制的改革应该首先从农村开始,还是从城市开始?请说出你的理由?

为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。……进行农村改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,把基层的积极性调动起来了,面貌就改变了。

——邓小平《改革的步子要加快》

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

农村改革

城市改革

材料反映农村什么问题?什么原因造成的?

农业生产落后,挫伤农民生产积极性

自主学习:阅读教材第55页,农村和城市改革的背景、内容、意义分别是什么?

我们分田到户.每户户主鉴字盖章. 如以后能干.每户保证完成每户的全年上交和公粮不在向国家伸手要钱要粮如不成,我们干部作牢刹头也干心.大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁.

思考:为什么“分田到户”会“坐牢杀头”?

安徽省凤阳县小岗村“大包干”协议

1978年12月,地点 严立华家。

小岗村的做法,在当时是冒着极大的政治风险的。既不符合宪法的规定,宪法上有人民公社;又不符合党的决议,中央文件明确规定,不许分田单干,不许包产到户。

1966-1976 年小岗村村民生活概况

全村有20户人,常年外出讨饭的有19户。

好年景

差年景

思考:小岗村村民为什么宁愿“坐牢杀头”也要“分田到户”?

穷则思变

1979年秋,小岗大丰收,全队全年粮食总产量达6.6万公斤,相当于1966年到1970年的产量总和,卖给国家粮食12497公斤,超过政府计划的7倍;卖给国家油料12466公斤,超过国家规定任务的80倍。小岗农副产品收入47000元,人均收入由22元升为400元。——《中国文明网》:小岗村--农村土地包产到户的先行者

小岗生产队发生如此大的变化说明了什么?

“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

附注:

人均

口粮 9两/天 2.8两/天

人均

收入 0.11元/天 0.04元/天

交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的

分田到户,

包干经营

平均主义

集体经营

分配

方式

经营

方式

家庭承包经营责任制

在土地公有制的基础上把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变成分户经营,自负盈亏。农民说:“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。” (1987年全国有1.8亿农户实行,占全国农户总数的98%)

思考1:与人民公社相比,家庭联产承包责任制改变了什么?没有改变什么?

生产自主权

分配自主权

未变

的是:

土地

集体

所有

制

人民公社 家庭联产承包责任制

建国后我国农村生产关系的四次调整

土地集体所有制

核心内容

土地改革(1950-1952) 废除地主土地所有制,实行农民土地所有制

农业合作化(1953--1956) 生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营

人民公社化(1958--1983) 实行一大二公,公有化程度高

家庭联产承包责任制(1978年至今) 在坚持土地公有制的前提下,改革经营管理方式,实行分户经营、包产到户、自负盈亏等。

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

农村改革

集体生产

家庭联产承包责任制

平均主义

按劳分配

人民公社

生产大队

乡、镇政府

村民委员会

改革内容 改革前 改革后

生产方式

分配方式

管理方式

农村改革:实行家庭联产承包责任制有什么作用?

②有力推动城市经济体制改革的开展

①农民有了生产和分配的自主权,克服分配中的平均主义,调动农民生产积极性,极大解放了农村生产力,农村开始历史性变革。

局限:限制了土地的规模经营,妨碍机械化和科学技术水平的大规模推广,阻碍城市化的进程

1980年与1975年相比,我国粮食播种面积减少6884万亩,总产量却增加674亿斤;棉花播种面积减少53万亩,总产量增加652万担;油料作物和甜菜播种面积共扩大3626万亩,其总产量分别增加70%和150%。出现这一现象的主要原因是( )

A农民生产自主权的扩大 B.农业生产技术的提高

C农村经济体制改革完成 D.国家取消对农副产品的统销

A

A

1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定,在县以下设立乡、民族乡、镇一级人民政府,作为一级行政机关,以此取代人民公社行使行政权力。下列属于这一规定出台背景的是( )

A.家庭联产承包责任制的广泛推行

B.社会主义市场经济体制已初步建立

C.政企分开的管理体制已普遍实行

D.经济体制改革全面从农村转向城市

1956年,浙江温州有合作社曾实行包产到户,到1957年温州地区实行包产的农户占入社农户的15%,与此同时,四川、广东、安徽等省一些农业社也先后实行了包产到户。此后直到70年代,仍有一些地方曾实行包产到户。这一现象反映了( )

A.农村基层政权管理体制薄弱

B.市场经济在农户经营中起重要作用

C.基层的探索为农村经济体制改革奠定基础

D.农村经济体制改革基本上是自下而上推进

C

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

城市改革

材料一:1984年,35岁的张瑞敏被派到一家濒临倒闭的电器厂当厂长。……很多年后,他回忆说,“欢迎我的是53张请调报告,上班8点钟来,9点钟就走人,10点钟时随便在大院里扔一个手榴弹也炸不死人……”

——吴晓波《激荡三十年—中国企业1978—2008》

材料二:改革开放之前,国企规矩多,管得严。拿一个省级工厂来说,从厂长到车间主任的任命听主管厅的,……工人群体由劳工局负责,作为企业的具体负责人厂长,却没有任何权力,企业买套设备,甚至盖间厕所都要上级部门批准。

——杜进兴《请把管理企业的权利还给我》

根据上述材料,你觉得当时国企存在什么问题?

?企业没有自主权;?吃大锅饭现象严重,职工缺乏生产积极性。

(企业缺乏活力)

以按劳分配为主、多种分配方式并存

政企分开,实行所有权和经营权分开,扩大企业生产经营自主权

单一公有制经济发展为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展

中心环节:

增强企业活力、把企业搞活

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

经济体制改革

城市改革

高度集中的计划经济体制使社会主义经济失去活力

背景:

内容:

以股份制为主要形式的现代企业制度

管理体制

所有制形式

分配体制

产权制度

第12课 从计划经济到市场经济

伟大的历史转折

经济体制改革

调动了各方面积极性,企业有了竞争体制,增强了活力,经济得到快速发展,效益显著提高

经济体制改革调动了各方面的积极性,极大地解放了社会生产力、推动了国民经济的高速发展

20世纪80年代,农村改革的突破性进展推动了城市经济体制改革。学者敏锐地看到“公社体制改革后,农工分了手,农业经营承包到户”;企业家感慨“现在不同了,我得考虑如何增强企业活力”。这表明( )

①人民公社体制逐步废除②企业生产经营自主权扩大③现代企业制度开始试点④非公有制经济开始起主导作用

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

1983年4月国务院在《关于城镇劳动者合作经营的若干规定》等文件中规定:允许个体工商户购买机动车船从事客货运输,允许长途贩运和批量销售;个体户可以起字号、刻图章,在银行开立账户等。这一措施( )

A.提高了劳动生产率

B.实现了城乡之间的人员交流

C.活跃了城乡商品市场

D.建立起市场经济新格局

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

社会主义市场经济体制的建立

自主学习:阅读教材第三个子目内容,思考社会主义市场经济体制建立的背景、过程和意义?

背景:

国内:改革阻力重重

国际:东欧剧变、苏联解体、世界社会主义运动遭遇挫折

过程:

?邓小平南方谈话(1992)——提出

?1992年中共十四大——确立目标

?1993年中共十四届三中全会——奠定基本框架

?1997年中共十五大——进一步完善理论

⑤21世纪初——社会主义商品市场体系基本建立

1992.邓小平南方谈话

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平南方谈话

行政手段配置

市场配置

两种经济体制的根本不同 (资源配置方式)

行政手段在资源配置中起基础性调节作用

市场在资源配置中起基础性调节作用

计划经济体制 市场经济体制

资源配

置方式

特点

第12课 从计划经济到市场经济

经济体制改革

伟大的历史转折

社会主义市场经济体制的建立

背景:

过程:

意义:

中国成为了经济增长速度最快的国家,创造了世界经济增长史上的新奇迹;社会生产力高速发展,人民生活发生翻天覆地的变化;解决温饱问题、从总体上达到小康水平,朝着全面建设小康社会的新目标迈进。

把社会主义基本制度和市场经济体制紧密结合在一起,作为经济体制改革的目标,是一项前无古人的开创性事业,是社会主义发展史上的重大突破。实现这一“重大突破“的会议是( )

A.中共十一届三中全会 B.中共十二大

C.中共十四大 D.中共十五大

据统计,1992年全国辞去公职经商者达12万人,未辞职而以各种方式投身商海者超过1000万人,这种现象被称为“下海潮”。这反映了( )

A.市场经济改革成为社会共识

B.多种经济成分开始共同发展

C.城市经济体制改革全面展开

D.计划经济开始转向市场经济

■ 1949—1956年:以公有制为主体的多种经济成分并存;

■ 1956—1978年:单一的计划经济体制;

■ 1978—1992年:计划经济为主,市场调节为辅的经济体制;

■十四大后,正式确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标;

■ 2000年底,初步建立了社会主义市场经济体制。

知识归纳:

新中国建立后我国经济体制的变化

继往开来的领导人 带领我们走进新时代

改革特点

小结:特点与启示

改革启示

黑夜给了我黑色的眼睛,

我却用它来寻找光明。

——顾城《一代人》

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势