第14课 明朝的统治 课件 (共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课 明朝的统治 课件 (共45张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-19 06:51:06 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第14课

明朝的统治

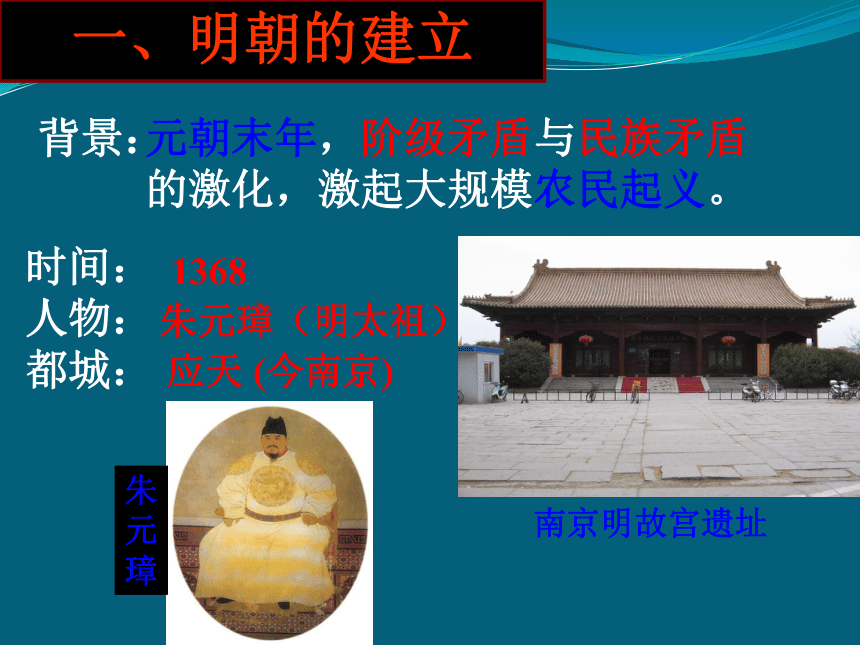

一、明朝的建立

背景:

元朝末年,阶级矛盾与民族矛盾的激化,激起大规模农民起义。

时间:

人物:

都城:

1368

朱元璋(明太祖)

应天 (今南京)

朱元璋

南京明故宫遗址

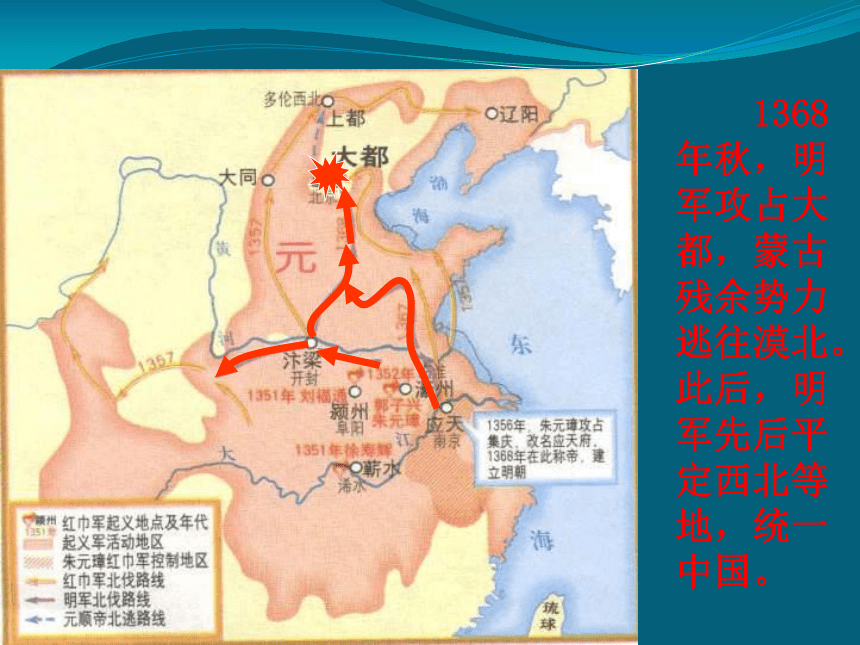

1368年秋,明军攻占大都,蒙古残余势力逃往漠北。此后,明军先后平定西北等地,统一中国。

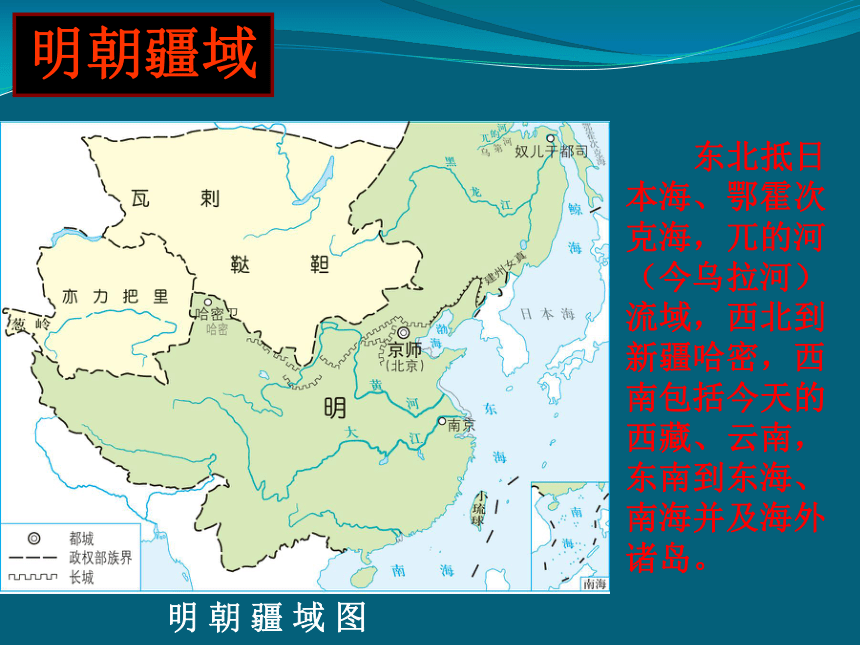

明朝疆域

东北抵日本海、鄂霍次克海,兀的河(今乌拉河)流域,西北到新疆哈密,西南包括今天的西藏、云南,东南到东海、南海并及海外诸岛。

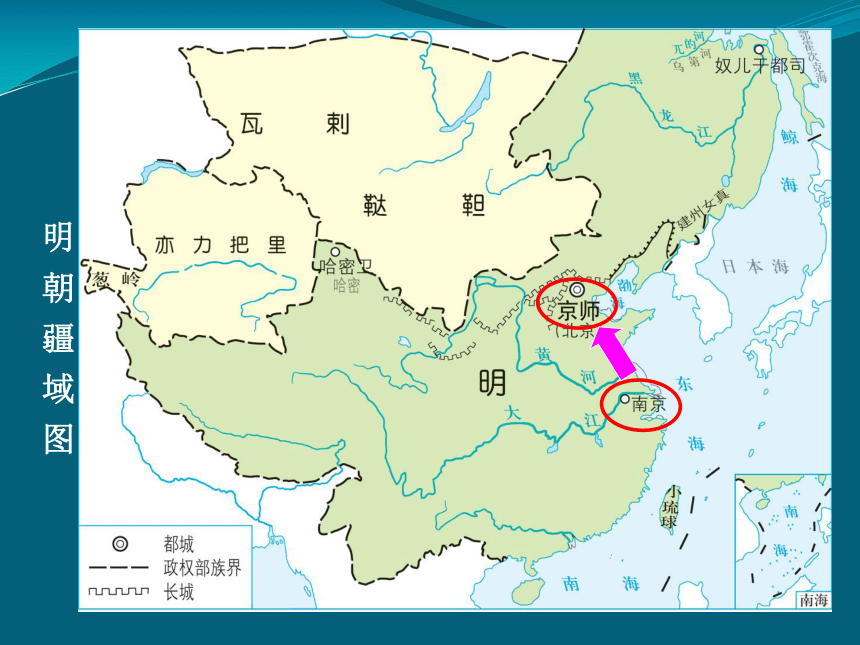

明 朝 疆 域 图

明 朝 疆 域 图

二 . 朱元璋强化皇权

朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治,他在积极会复发展社会经济的同时,在政治上采取一系列措施,从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

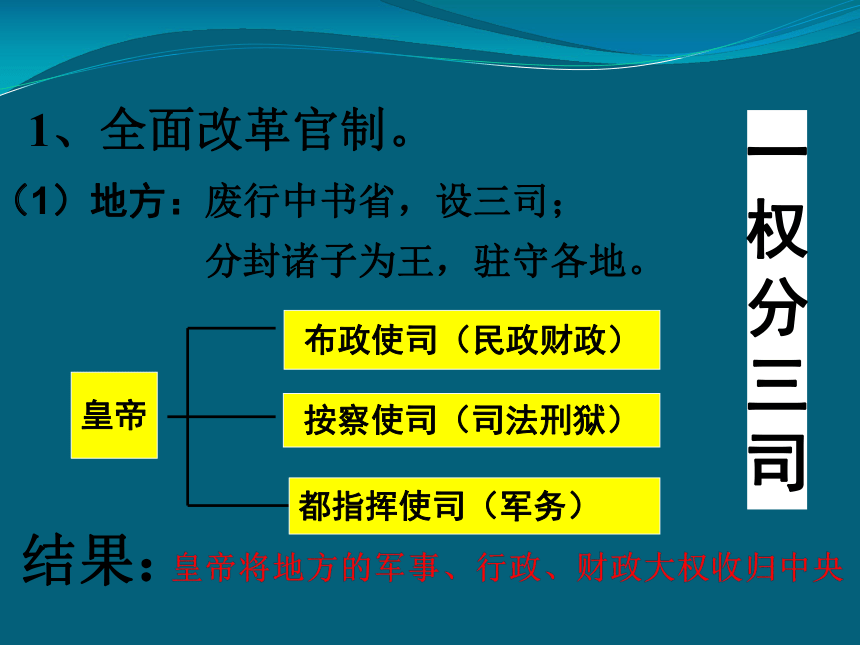

1、全面改革官制。

(1)地方:

废行中书省,设三司;

皇帝

布政使司(民政财政)

按察使司(司法刑狱)

都指挥使司(军务)

结果:

一权分三司

分封诸子为王,驻守各地。

“天下之大,必建藩屏,上卫国家,下安生民,今诸子既长,宜各有爵封,分镇诸国。朕非私其亲,乃遵古先哲王之制,为久安长治之计”。——《明太祖实录》

诸王虽分封各地,拥有爵位,但藩府之外,不领有封地和臣民。由朝廷颁给“宗禄”。除明朝分封北部防御体系的宁王、燕王、晋王、代王、秦王防边外,其余诸王只能掌握少数的护卫军。在朱元璋看来,分封皇室子孙控驭各地,防止外姓臣僚跋扈,便足以“外卫边陲,内资夹辅”,使国家固若金汤,算得上长久之计了。

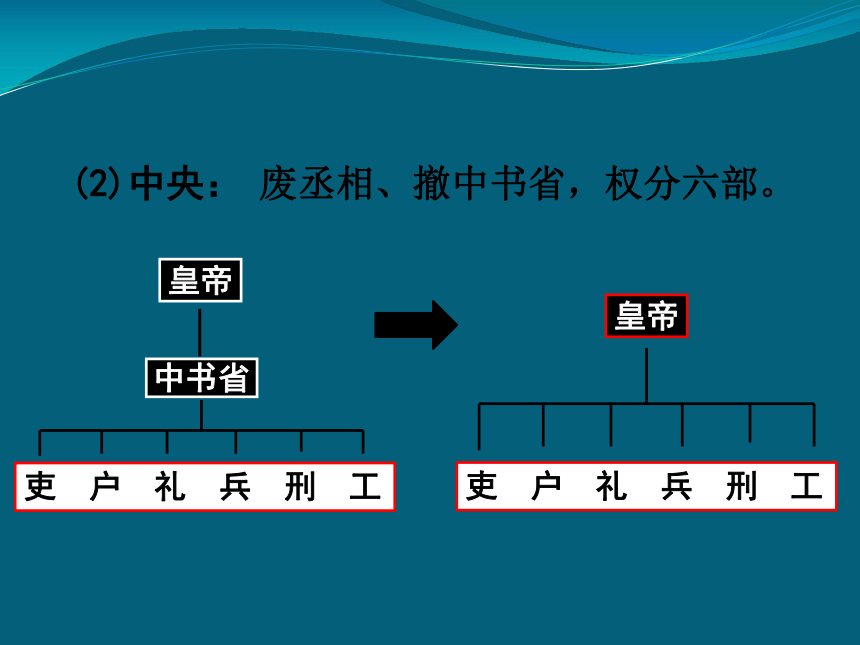

(2)中央:

废丞相、撤中书省,权分六部。

中书省

皇帝

吏 户 礼 兵 刑 工

皇帝

吏 户 礼 兵 刑 工

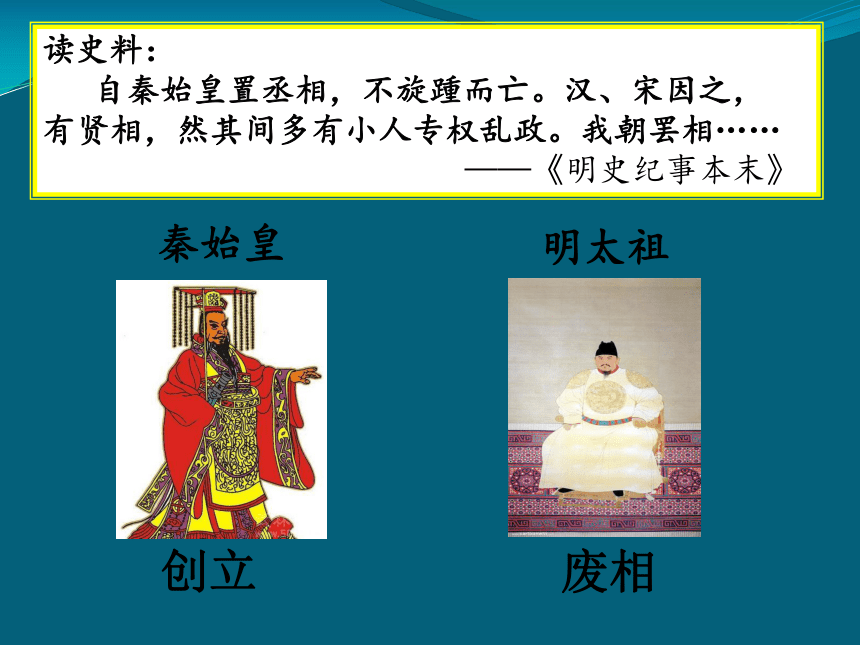

读史料:

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,

有贤相,然其间多有小人专权乱政。我朝罢相……

——《明史纪事本末》

废相

创立

秦始皇

明太祖

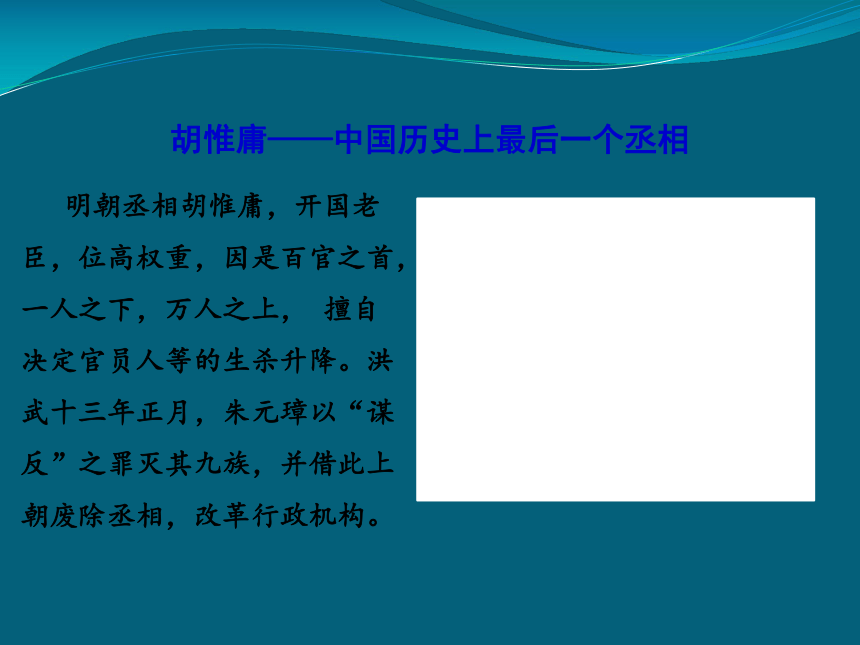

胡惟庸——中国历史上最后一个丞相

明朝丞相胡惟庸,开国老臣,位高权重,因是百官之首,一人之下,万人之上, 擅自决定官员人等的生杀升降。洪武十三年正月,朱元璋以“谋反”之罪灭其九族,并借此上朝废除丞相,改革行政机构。

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”

——朱元璋《皇明祖训》

消极方面:

缺少制约皇权的机制,社会的兴衰完全维系在皇帝身上,不利于国家和政府效能,影响了社会的进步和发展。

你如何看待丞相制度的废除 (评价)

积极方面:有利于防止权臣专政,强化皇权,巩固中央集权统治。

皇 帝

工

部

刑

部

兵

部

礼

部

户

部

吏

部

中央

地方

布政司

(民政)

按察司(刑狱)

都司

(军政)

君 权 加 强

为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。

军事方面

百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

——朱元璋

皇 帝

工

部

刑

部

兵

部

礼

部

户

部

吏

部

殿阁大学士

中央

地方

布政司

(民政)

按察司(刑狱)

都司

(军政)

君 权 加 强

殿阁大学士

“殿阁大学士久备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。”

内阁制度

皇 帝

工

部

刑

部

兵

部

礼

部

户

部

吏

部

内阁

中央

地方

布政司

(民政)

按察司(刑狱)

都司

(军政)

君 权 加 强

一次大学士宋濂上朝,朱元璋问他:“昨天在家请客没有,请的哪几位客人?吃的什么菜?”宋濂如实一一回答.朱元璋高兴地说:“说的全对,没有骗我。”说着拿出一张图,上面画着宋濂请客的座次位置。宋濂见了吓的出了一身冷汗。

朱元璋通过什么措施做到“安然朝中坐,却知天下事”?

2、设立厂卫特务机构。

朱元璋设立锦衣卫(侍卫亲军)

明成祖时期设立东厂(宦官)

保护皇帝,镇压官民。

监视官民

成为皇帝的耳目和爪牙,只对皇帝负责。

明朝君权强化的重要表现。

①目的:

②职责:

③地位:

④影响:

锦衣卫印

锦衣腰牌

有一个故事,说是明朝时国子监祭酒宋讷某日独坐生气,面有怒容,第二天上朝时,明太祖问他昨天为何生气,宋讷大吃一惊,照实说了。明太祖叫人把检校偷着给他画的像拿来看,宋讷又大吃一惊。

安然朝中坐,

却知天下事。

设立厂卫特务机构,有利于皇帝对臣民的监视和

侦查,加强了君权,对维护中央集权起到了一定的作用。

但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命

是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也

使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。

厂卫设有监狱、法庭,对犯人采用剥皮、抽筋、刺心等酷刑,制造了大量冤错案。用这种专设的特务机构,用极端残忍的酷刑来强化中央集权,在我国封建史上还属少见。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制空前加强的一种表现。

朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

权力的分散与制衡,通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。

朱元璋以明朝祖宗的身份立下“祖制”,

明确规定子子孙孙不得改变他的做法。

明太祖朱元璋,登极后首先制订《大明律》,规定凡敢于“谋反”者,不分主从,一律凌迟处死,并株连亲属,凡年满16岁的都要处斩。“胡惟庸案”是他杀戮功臣的开端,前后株连杀戮了约3万人。后来他又以“谋反”罪处死大将军蓝玉,坐“落案”死者有13族,达1.5万多人。其他如身冒百死、战功赫赫的大将傅友德,曾被朱元璋誉为“忠贤集于一身”的太子之师宋濂、朱的儿女亲家、位列百官之长的李善长等元老重臣,也都纷遭杀身或抄家之祸。后世史家评朱元璋是:“借诸功臣以取天下,有天下既定,即尽举天下之人而尽杀之,其残忍实千古所未有。”(赵翼:《二十二史札史札记》)

3、科举考试的变化

(1)考试内容

科举考试内容只在儒家“四书”“五经”范围内命题;

答题以《朱熹集注》为标准,考生不得自己随意发挥。

(2)答题格式:

四书:《论语》 《孟子》 《大学》 《中庸》

五经:《诗经》 《尚书》 《礼记》 《周易》 《春秋》

必须按照八股文的格式来书写。

这种考试制度被称为“八股取士”

所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成。起股至束股才是科考正式议论的中心。这四股中,每股又都必须有两股排比对偶的语句,一般是一反一正,一虚一实,一浅一深,共合八股,故名曰八股文。文章的每个段落死守在固定的格式里,字数也有限制,人们只能按照题目的字义敷衍成文,写空洞无物的文章。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”

[破题]圣人行藏之宜,俟能者而始微示之也。

[承题] 盖圣人之行藏,正不易规,自颜子几之,而始可与之言矣。

[起讲] 故特谓之曰:毕生阅历,……

[入手] 回乎,人有积生平之得力,终不自明,……

[起股] 回乎,尝试与尔仰参天时,…… 汲于行者蹶,需于行者滞,…… 一于藏者缓,果于藏者殆,……

[中股]则尝试拟而求之,意必诗书之内有其人焉。…… 则又尝身为试之,今者辙环之际有微擅焉,……

[后股]而吾因念夫我也,念夫我之与尔也。

[束股]惟我与尔揽事物之归,…… 惟我与尔参神明之变,…… 有是夫,惟我与尔也夫,……

明朝科考图

夹带

明清时期,考生作弊手段以夹带居多,这是为什么?

一年一度的科举考试成绩单出炉,落榜的人垂头丧气,痛哭流涕;榜上有名者手舞足蹈,欢天喜地。更有甚者,无论落榜还是上榜,都已疯疯癫癫,让人叹息。

“八股取士”是好事还是坏事?我们应该如何评价“八股取士”?

材料一:

明末清初著名思想家顾炎武抨击八股文说:

八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。

材料二:

清初学者廖燕在《明太祖论》中说:

“故吾以为明太祖制义取士,与秦焚书无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”

评价八股取士:

积极:从考试制度来看,明朝的八股文考试,考试形式标准化,利于规范考试。

消极:教学内容单一,考试形式僵硬死板,从而禁锢了思想,扼杀了创造性思维,不利于教育的发展。尤其许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,而不讲求实际学问,培养的“人才”成为皇帝的顺从者,因此,八股取士严重阻碍了中国古代思想文化、科学技术的发展和进步。

年代 世界主要科技发明 中国 占百分比

汉代时期 45(件) 28 62﹪

隋唐时期 45(件) 32 71 ﹪

宋元时期 67(件) 38 57 ﹪

明清时期 472(件) 19 4 ﹪

读书人,最不济;烂时文,烂似泥----三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第,可知道“三通”“四史”是何等文章,汉祖、唐宗是哪朝皇帝?------

------(清)徐大椿

朝代 贡 献

隋朝 隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

隋炀帝:进士科创立,科举制正式确立

唐朝 唐太宗:增加考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目

武则天:大力发展科举制,创立殿试制度

宋朝 大幅度增加科举取士的名额,提高进士地位

明朝

八股取士

中国古代帝王曾经采取过哪些措施来加强思想专制?

秦始皇:焚书坑儒;

汉武帝:罢黜百家独尊儒术;

明朝:八股取士。

厂卫特务机构

吏 户 礼 兵 刑 工

废 丞 相

八股取士

废行中书省,设三司,

分封诸子,监控地方。

皇 帝

群臣

人民

知识分子

地方

中央

你认为明朝强化君权的措施对当时的社会有什么影响?这些措施的设施还预示着什么?

从巩固国家的统一来说,起到了一定的作用,缓和了社会矛盾,安定了社会秩序,恢复和发展了经济;但加强了对人民的镇压,特别是厂卫特务机构的设置,说明皇帝依靠高压政策来维护统治;八股取士扼杀了士人思想的进步,阻碍了科学文化的发展, 预示着封建制度的日益腐朽、渐趋衰落,也给明朝的统治埋下了危机,使中国开始落后于西方。

甘薯

引进新的农作物品种

马铃薯

向日葵

花 生

玉米

三. 经济的发展

1、农业

苏绣

明代青花扁壶

2、手工业

3、商业

①全国性的商业城市——北京和南京

②出现了大型商帮——晋商和徽商

王家大院

农业

手

工

业 棉纺织业

丝织业

制瓷业

商业

引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、

花生和向日葵等

从南方推向北方,全国涌现出一批棉纺织业基地

苏州是明代的丝织业中心

制瓷中心——景德镇,所产的青花瓷器

畅销海内外

北京、南京是全国性的商贸城市;出现了

晋商、徽商等商帮

明朝经济的发展

除行省,设三司,中央直属。

废丞相,撤中书,权分六部。

设厂卫,察官民,特务密布。

八股文,禁锢人,培养奴仆。

强君权,固统治,经济发展。

课堂小结

明朝时期我国封建制度已渐趋衰落

第14课

明朝的统治

一、明朝的建立

背景:

元朝末年,阶级矛盾与民族矛盾的激化,激起大规模农民起义。

时间:

人物:

都城:

1368

朱元璋(明太祖)

应天 (今南京)

朱元璋

南京明故宫遗址

1368年秋,明军攻占大都,蒙古残余势力逃往漠北。此后,明军先后平定西北等地,统一中国。

明朝疆域

东北抵日本海、鄂霍次克海,兀的河(今乌拉河)流域,西北到新疆哈密,西南包括今天的西藏、云南,东南到东海、南海并及海外诸岛。

明 朝 疆 域 图

明 朝 疆 域 图

二 . 朱元璋强化皇权

朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治,他在积极会复发展社会经济的同时,在政治上采取一系列措施,从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

1、全面改革官制。

(1)地方:

废行中书省,设三司;

皇帝

布政使司(民政财政)

按察使司(司法刑狱)

都指挥使司(军务)

结果:

一权分三司

分封诸子为王,驻守各地。

“天下之大,必建藩屏,上卫国家,下安生民,今诸子既长,宜各有爵封,分镇诸国。朕非私其亲,乃遵古先哲王之制,为久安长治之计”。——《明太祖实录》

诸王虽分封各地,拥有爵位,但藩府之外,不领有封地和臣民。由朝廷颁给“宗禄”。除明朝分封北部防御体系的宁王、燕王、晋王、代王、秦王防边外,其余诸王只能掌握少数的护卫军。在朱元璋看来,分封皇室子孙控驭各地,防止外姓臣僚跋扈,便足以“外卫边陲,内资夹辅”,使国家固若金汤,算得上长久之计了。

(2)中央:

废丞相、撤中书省,权分六部。

中书省

皇帝

吏 户 礼 兵 刑 工

皇帝

吏 户 礼 兵 刑 工

读史料:

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,

有贤相,然其间多有小人专权乱政。我朝罢相……

——《明史纪事本末》

废相

创立

秦始皇

明太祖

胡惟庸——中国历史上最后一个丞相

明朝丞相胡惟庸,开国老臣,位高权重,因是百官之首,一人之下,万人之上, 擅自决定官员人等的生杀升降。洪武十三年正月,朱元璋以“谋反”之罪灭其九族,并借此上朝废除丞相,改革行政机构。

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”

——朱元璋《皇明祖训》

消极方面:

缺少制约皇权的机制,社会的兴衰完全维系在皇帝身上,不利于国家和政府效能,影响了社会的进步和发展。

你如何看待丞相制度的废除 (评价)

积极方面:有利于防止权臣专政,强化皇权,巩固中央集权统治。

皇 帝

工

部

刑

部

兵

部

礼

部

户

部

吏

部

中央

地方

布政司

(民政)

按察司(刑狱)

都司

(军政)

君 权 加 强

为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。

军事方面

百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

——朱元璋

皇 帝

工

部

刑

部

兵

部

礼

部

户

部

吏

部

殿阁大学士

中央

地方

布政司

(民政)

按察司(刑狱)

都司

(军政)

君 权 加 强

殿阁大学士

“殿阁大学士久备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。”

内阁制度

皇 帝

工

部

刑

部

兵

部

礼

部

户

部

吏

部

内阁

中央

地方

布政司

(民政)

按察司(刑狱)

都司

(军政)

君 权 加 强

一次大学士宋濂上朝,朱元璋问他:“昨天在家请客没有,请的哪几位客人?吃的什么菜?”宋濂如实一一回答.朱元璋高兴地说:“说的全对,没有骗我。”说着拿出一张图,上面画着宋濂请客的座次位置。宋濂见了吓的出了一身冷汗。

朱元璋通过什么措施做到“安然朝中坐,却知天下事”?

2、设立厂卫特务机构。

朱元璋设立锦衣卫(侍卫亲军)

明成祖时期设立东厂(宦官)

保护皇帝,镇压官民。

监视官民

成为皇帝的耳目和爪牙,只对皇帝负责。

明朝君权强化的重要表现。

①目的:

②职责:

③地位:

④影响:

锦衣卫印

锦衣腰牌

有一个故事,说是明朝时国子监祭酒宋讷某日独坐生气,面有怒容,第二天上朝时,明太祖问他昨天为何生气,宋讷大吃一惊,照实说了。明太祖叫人把检校偷着给他画的像拿来看,宋讷又大吃一惊。

安然朝中坐,

却知天下事。

设立厂卫特务机构,有利于皇帝对臣民的监视和

侦查,加强了君权,对维护中央集权起到了一定的作用。

但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命

是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也

使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。

厂卫设有监狱、法庭,对犯人采用剥皮、抽筋、刺心等酷刑,制造了大量冤错案。用这种专设的特务机构,用极端残忍的酷刑来强化中央集权,在我国封建史上还属少见。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制空前加强的一种表现。

朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

权力的分散与制衡,通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。

朱元璋以明朝祖宗的身份立下“祖制”,

明确规定子子孙孙不得改变他的做法。

明太祖朱元璋,登极后首先制订《大明律》,规定凡敢于“谋反”者,不分主从,一律凌迟处死,并株连亲属,凡年满16岁的都要处斩。“胡惟庸案”是他杀戮功臣的开端,前后株连杀戮了约3万人。后来他又以“谋反”罪处死大将军蓝玉,坐“落案”死者有13族,达1.5万多人。其他如身冒百死、战功赫赫的大将傅友德,曾被朱元璋誉为“忠贤集于一身”的太子之师宋濂、朱的儿女亲家、位列百官之长的李善长等元老重臣,也都纷遭杀身或抄家之祸。后世史家评朱元璋是:“借诸功臣以取天下,有天下既定,即尽举天下之人而尽杀之,其残忍实千古所未有。”(赵翼:《二十二史札史札记》)

3、科举考试的变化

(1)考试内容

科举考试内容只在儒家“四书”“五经”范围内命题;

答题以《朱熹集注》为标准,考生不得自己随意发挥。

(2)答题格式:

四书:《论语》 《孟子》 《大学》 《中庸》

五经:《诗经》 《尚书》 《礼记》 《周易》 《春秋》

必须按照八股文的格式来书写。

这种考试制度被称为“八股取士”

所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成。起股至束股才是科考正式议论的中心。这四股中,每股又都必须有两股排比对偶的语句,一般是一反一正,一虚一实,一浅一深,共合八股,故名曰八股文。文章的每个段落死守在固定的格式里,字数也有限制,人们只能按照题目的字义敷衍成文,写空洞无物的文章。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”

[破题]圣人行藏之宜,俟能者而始微示之也。

[承题] 盖圣人之行藏,正不易规,自颜子几之,而始可与之言矣。

[起讲] 故特谓之曰:毕生阅历,……

[入手] 回乎,人有积生平之得力,终不自明,……

[起股] 回乎,尝试与尔仰参天时,…… 汲于行者蹶,需于行者滞,…… 一于藏者缓,果于藏者殆,……

[中股]则尝试拟而求之,意必诗书之内有其人焉。…… 则又尝身为试之,今者辙环之际有微擅焉,……

[后股]而吾因念夫我也,念夫我之与尔也。

[束股]惟我与尔揽事物之归,…… 惟我与尔参神明之变,…… 有是夫,惟我与尔也夫,……

明朝科考图

夹带

明清时期,考生作弊手段以夹带居多,这是为什么?

一年一度的科举考试成绩单出炉,落榜的人垂头丧气,痛哭流涕;榜上有名者手舞足蹈,欢天喜地。更有甚者,无论落榜还是上榜,都已疯疯癫癫,让人叹息。

“八股取士”是好事还是坏事?我们应该如何评价“八股取士”?

材料一:

明末清初著名思想家顾炎武抨击八股文说:

八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。

材料二:

清初学者廖燕在《明太祖论》中说:

“故吾以为明太祖制义取士,与秦焚书无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”

评价八股取士:

积极:从考试制度来看,明朝的八股文考试,考试形式标准化,利于规范考试。

消极:教学内容单一,考试形式僵硬死板,从而禁锢了思想,扼杀了创造性思维,不利于教育的发展。尤其许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,而不讲求实际学问,培养的“人才”成为皇帝的顺从者,因此,八股取士严重阻碍了中国古代思想文化、科学技术的发展和进步。

年代 世界主要科技发明 中国 占百分比

汉代时期 45(件) 28 62﹪

隋唐时期 45(件) 32 71 ﹪

宋元时期 67(件) 38 57 ﹪

明清时期 472(件) 19 4 ﹪

读书人,最不济;烂时文,烂似泥----三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第,可知道“三通”“四史”是何等文章,汉祖、唐宗是哪朝皇帝?------

------(清)徐大椿

朝代 贡 献

隋朝 隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

隋炀帝:进士科创立,科举制正式确立

唐朝 唐太宗:增加考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目

武则天:大力发展科举制,创立殿试制度

宋朝 大幅度增加科举取士的名额,提高进士地位

明朝

八股取士

中国古代帝王曾经采取过哪些措施来加强思想专制?

秦始皇:焚书坑儒;

汉武帝:罢黜百家独尊儒术;

明朝:八股取士。

厂卫特务机构

吏 户 礼 兵 刑 工

废 丞 相

八股取士

废行中书省,设三司,

分封诸子,监控地方。

皇 帝

群臣

人民

知识分子

地方

中央

你认为明朝强化君权的措施对当时的社会有什么影响?这些措施的设施还预示着什么?

从巩固国家的统一来说,起到了一定的作用,缓和了社会矛盾,安定了社会秩序,恢复和发展了经济;但加强了对人民的镇压,特别是厂卫特务机构的设置,说明皇帝依靠高压政策来维护统治;八股取士扼杀了士人思想的进步,阻碍了科学文化的发展, 预示着封建制度的日益腐朽、渐趋衰落,也给明朝的统治埋下了危机,使中国开始落后于西方。

甘薯

引进新的农作物品种

马铃薯

向日葵

花 生

玉米

三. 经济的发展

1、农业

苏绣

明代青花扁壶

2、手工业

3、商业

①全国性的商业城市——北京和南京

②出现了大型商帮——晋商和徽商

王家大院

农业

手

工

业 棉纺织业

丝织业

制瓷业

商业

引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、

花生和向日葵等

从南方推向北方,全国涌现出一批棉纺织业基地

苏州是明代的丝织业中心

制瓷中心——景德镇,所产的青花瓷器

畅销海内外

北京、南京是全国性的商贸城市;出现了

晋商、徽商等商帮

明朝经济的发展

除行省,设三司,中央直属。

废丞相,撤中书,权分六部。

设厂卫,察官民,特务密布。

八股文,禁锢人,培养奴仆。

强君权,固统治,经济发展。

课堂小结

明朝时期我国封建制度已渐趋衰落

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源