专题三第一课 社会主义建设在探索中曲折发展 课件(30张)

文档属性

| 名称 | 专题三第一课 社会主义建设在探索中曲折发展 课件(30张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 46.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-19 09:02:42 | ||

图片预览

文档简介

中国社会主义建设道路的探索

—— 社会主义建设在探索中曲折发展

导语

第一个五年计划的执行,成为新中国工业化建设的开端。对农业、手工业和资本主义工商业改造的基本完成,标志着社会主义制度在中国的基本确立,中国开始进入社会主义的过程中,既取得了重大成就,也有过曲折和失误。中共十一届三中全会后,中国实行改革开放。经济体制改革在农村取得突破性进展后,改革的重点转入城市。深圳、珠海等经济特区的建立,为对外开放打开了窗口。1992年邓小平南方谈话和中共十四大回答了社会主义建设的一系列重大理论问题,社会主义现代化建设事业步入新的发展阶段。

03

走向社会主义现代化建设新阶段

01

社会主义建设在探索中曲折发展

02

伟大的历史性转折

目 录 CONTENTS

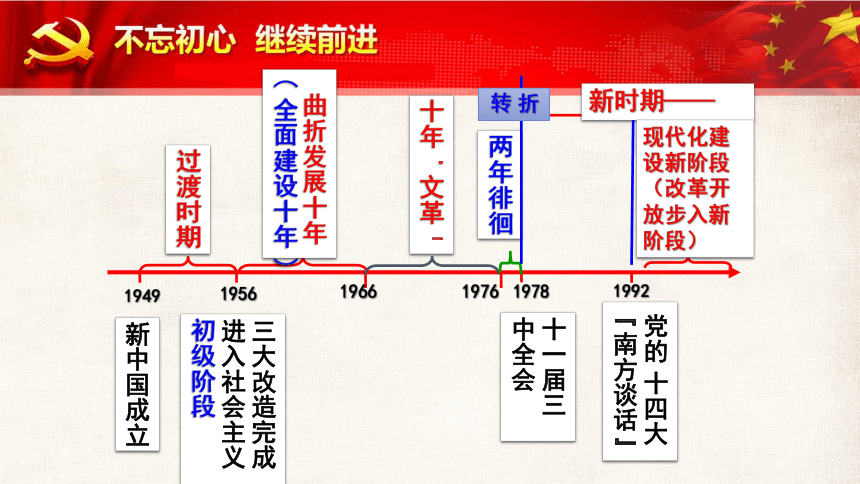

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

曲折发展十年

(全面建设十年)

十年“文革”

两年徘徊

新中国成立

三大改造完成

进入社会主义初级阶段

十一届三中全会

转 折

新时期——

党的 十四大

“南方谈话”

1992

现代化建设新阶段

(改革开放步入新阶段)

社会主义建设在探索中曲折发展

第一课

社会主义制度在中国的建立,是中国历史上最深刻的社会变革

社会主义制度的建立

1956年三大改造的基本完成

社会主义制度建立的背景

一、巩固新生的政权

二、国民经济的恢复

巩固政权

1

2

3

4

5

6

中国大陆的统一与各级人民政权的建立

没收官僚资本,建立国营经济

清除匪患与镇压反革命运动

进行土地改革,废除封建土地制度

进行民主改革,清除旧社会毒瘤

抗美援朝,保家卫国

土地改革——《中华人民共和国土地改革法》1950

土地改革是中国历史上几千年来在土地制度上最重大最彻底的改革,是中国共产党领导中国人民反对封建主义斗争取得胜利的历史性标志。土地改革的基本完成,从根本上铲除了中国封建剥削制度的根基,极大地解放了农村生产力,促进了农业的恢复和发展,为国民经济的恢复和发展以及中国的工业化开辟了道路。

巩固政权

1

2

3

4

5

6

中国大陆的统一与各级人民政权的建立

没收官僚资本,建立国营经济

清除匪患与镇压反革命运动

进行土地改革,废除封建土地制度

进行民主改革,清除旧社会毒瘤

抗美援朝,保家卫国

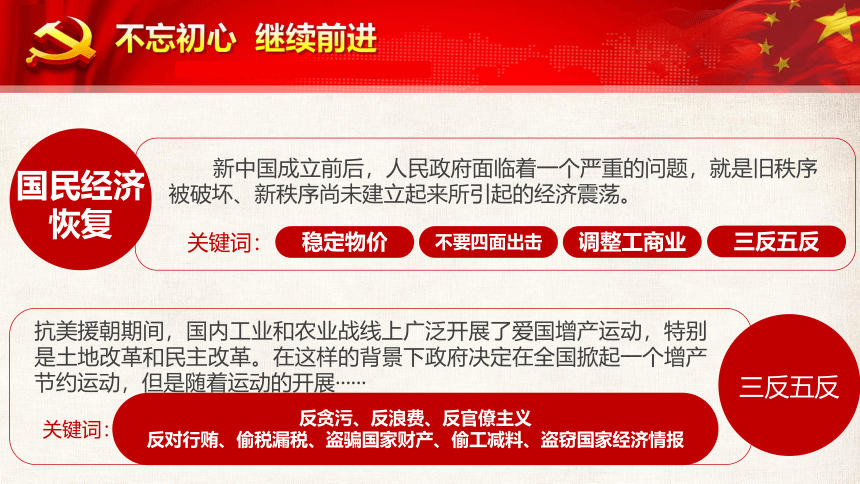

新中国成立前后,人民政府面临着一个严重的问题,就是旧秩序被破坏、新秩序尚未建立起来所引起的经济震荡。

国民经济恢复

关键词:

抗美援朝期间,国内工业和农业战线上广泛开展了爱国增产运动,特别是土地改革和民主改革。在这样的背景下政府决定在全国掀起一个增产节约运动,但是随着运动的开展······

反贪污、反浪费、反官僚主义

反对行贿、偷税漏税、盗骗国家财产、偷工减料、盗窃国家经济情报

稳定物价

不要四面出击

调整工商业

关键词:

三反五反

三反五反

过渡时期总路线

一化三改

社会主义工业化

农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造

发展生产力和变革生产关系相统一

社会主义工业化

背景:我国是一个落后的农业国,工业基础落后

内容:优先发展重工业,有步骤的进行三大改造

成就:鞍山工业公司三大工厂 武汉长江大桥

沈阳第一机床厂 长春第一汽车制造厂

意义:开始改变我国工业落后面貌,为社会主义工业化奠

定了初步基础。

一五计划优先发展重工业的原因

现实需要

苏联影响

历史原因

重要地位

帝国主义的封锁,加强国防增强军事力量的需要

学习苏联社会主义工业化的经验

我国重工业基础差、底子薄

重工业是一个国家工业发展的基础,重工业发展有助于推动轻工业和农业的发展

三大改造

途径:1.农民参加农业生产合作社,走集体化道路

2.手工业者纷纷加入手工业生产合作社

3.资本主义工商业实行公私合营—和平赎买

变革生产关系

生产资料私有制变为生产资料公有制。

社会主义经济体系在中国基本建立。

过渡时期

社会性质:从政权组织形式和经济基础而言,是新民主主义国家,发展方向是社会主义国家

经济基础:五种经济成分并存—社会主义公有制经济成分占主导

社会主要矛盾:无产阶级和资产阶级的矛盾

政治制度:以1954年为界分为政协代行人大职权《共同纲领》为临时宪法,和五四宪法的通过与人民代表大会制度的建立

1

2

3

4

随着社会主义基本制度的确立,中国人民开始了建设社会主义道路的初步探索

曲折发展的十年

全面建设的十年

论十大关系

重工业与农业、轻工业的关系

沿海工业与内地工业的关系

经济建设与国防建设的关系

国家、生产单位和生产者个人的关系

中央和地方的关系

汉族与少数民族的关系

党和非党的关系

革命和反革命的关系

是非关系

中国和外国的关系

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

中共八大

探索建设社会主义道路的良好开端

分析国内形势和国内主要矛盾的变化

人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

人有多大胆,地有多大产,不怕做不到,就怕想不到。”

“蚂蚁啃骨头,茶壶煮大牛,没有机器也造火车头。”

河水急,江水慢,还得我们说了算,叫水走,水就走,叫水站,水就站,叫它高来不敢低,叫它发电就发电。

稻堆堆得圆又圆,社员堆稻上了天。撕片白云揩揩汗,凑上太阳吸袋烟。

1

2

3

4

月宫装上电话机,嫦娥悄声问织女:“听说人间大跃进,你可有心下凡去?”织女含笑把话提:“我和牛郎早商议,我进纱厂当女工,他去学开拖拉机。”

造成人力物力的巨大浪费,破坏生态环境

1958年以后,全国农村一哄而起,大办人民公社……人民公社的特点叫一大二公。所谓大,就是将原来一二百户的合作社并成四五千户以至一二万户的人民公社,一般是一乡一社。所谓公,就是一切财产上交公社,在全社范围内统一核算,统一分配,实行绝对平均主义和部分供给制(包括大办公共食堂,吃饭不要钱,叫做共产主义因素)。这些实际上都是对农民的剥夺,使农民惊恐和不满,纷纷杀猪宰羊,砍树伐木,造成生产力的很大破坏,并严重挫伤农民的生产积极性,给农业生产带来灾难性的后果。

------胡绳《中国共产党的七十年》

盲目提高公有化程度,生产关系超越了生产力

“大跃进”和人民公社化的经验教训

1.充分认识国情,立足客观实际。

2.生产关系的变革要适应生产力的发展水平。

3.正确处理主观能动性与客观实际的关系。

4.遵循经济发展的客观规律,不能急于求成。

领导者错误发动,被林彪、江青反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来深重灾难的内乱

“十年动乱”中的国民经济

文革十年

1976·7·28唐山大地震

1976·10粉碎四人帮

1976·9·9毛泽东逝世

1976·7·6朱德逝世

1976·4·5四五运动邓小平被撤销职务

1971年九一三事件

1975年邓小平主持工作

1976·1·8周恩来逝世

1

2

3

4

5

6

7

8

文化大革命结束

以美国为首的资本主义阵营对中国孤立、封锁、包围,中苏关系恶化,国家环境恶化。

对社会主义建设的艰巨性认识不足;急于求成,不按照客观经济规律办事,违背科学方法脱离中国实际。

没有坚持民主集中制和群众路线,违背民主法制和实事求是的原则,过分夸大阶级斗争的作用。

没有现成的经验可以借鉴,对于社会主义内涵及怎样建设社会主义缺乏理论和思想的深刻认识。

1956-1976

夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利

习近平总书记号召,全党全国各族人民要紧密团结在党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,锐意进取,埋头苦干,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展三大历史任务,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往继续奋斗!

—— 社会主义建设在探索中曲折发展

导语

第一个五年计划的执行,成为新中国工业化建设的开端。对农业、手工业和资本主义工商业改造的基本完成,标志着社会主义制度在中国的基本确立,中国开始进入社会主义的过程中,既取得了重大成就,也有过曲折和失误。中共十一届三中全会后,中国实行改革开放。经济体制改革在农村取得突破性进展后,改革的重点转入城市。深圳、珠海等经济特区的建立,为对外开放打开了窗口。1992年邓小平南方谈话和中共十四大回答了社会主义建设的一系列重大理论问题,社会主义现代化建设事业步入新的发展阶段。

03

走向社会主义现代化建设新阶段

01

社会主义建设在探索中曲折发展

02

伟大的历史性转折

目 录 CONTENTS

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

曲折发展十年

(全面建设十年)

十年“文革”

两年徘徊

新中国成立

三大改造完成

进入社会主义初级阶段

十一届三中全会

转 折

新时期——

党的 十四大

“南方谈话”

1992

现代化建设新阶段

(改革开放步入新阶段)

社会主义建设在探索中曲折发展

第一课

社会主义制度在中国的建立,是中国历史上最深刻的社会变革

社会主义制度的建立

1956年三大改造的基本完成

社会主义制度建立的背景

一、巩固新生的政权

二、国民经济的恢复

巩固政权

1

2

3

4

5

6

中国大陆的统一与各级人民政权的建立

没收官僚资本,建立国营经济

清除匪患与镇压反革命运动

进行土地改革,废除封建土地制度

进行民主改革,清除旧社会毒瘤

抗美援朝,保家卫国

土地改革——《中华人民共和国土地改革法》1950

土地改革是中国历史上几千年来在土地制度上最重大最彻底的改革,是中国共产党领导中国人民反对封建主义斗争取得胜利的历史性标志。土地改革的基本完成,从根本上铲除了中国封建剥削制度的根基,极大地解放了农村生产力,促进了农业的恢复和发展,为国民经济的恢复和发展以及中国的工业化开辟了道路。

巩固政权

1

2

3

4

5

6

中国大陆的统一与各级人民政权的建立

没收官僚资本,建立国营经济

清除匪患与镇压反革命运动

进行土地改革,废除封建土地制度

进行民主改革,清除旧社会毒瘤

抗美援朝,保家卫国

新中国成立前后,人民政府面临着一个严重的问题,就是旧秩序被破坏、新秩序尚未建立起来所引起的经济震荡。

国民经济恢复

关键词:

抗美援朝期间,国内工业和农业战线上广泛开展了爱国增产运动,特别是土地改革和民主改革。在这样的背景下政府决定在全国掀起一个增产节约运动,但是随着运动的开展······

反贪污、反浪费、反官僚主义

反对行贿、偷税漏税、盗骗国家财产、偷工减料、盗窃国家经济情报

稳定物价

不要四面出击

调整工商业

关键词:

三反五反

三反五反

过渡时期总路线

一化三改

社会主义工业化

农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造

发展生产力和变革生产关系相统一

社会主义工业化

背景:我国是一个落后的农业国,工业基础落后

内容:优先发展重工业,有步骤的进行三大改造

成就:鞍山工业公司三大工厂 武汉长江大桥

沈阳第一机床厂 长春第一汽车制造厂

意义:开始改变我国工业落后面貌,为社会主义工业化奠

定了初步基础。

一五计划优先发展重工业的原因

现实需要

苏联影响

历史原因

重要地位

帝国主义的封锁,加强国防增强军事力量的需要

学习苏联社会主义工业化的经验

我国重工业基础差、底子薄

重工业是一个国家工业发展的基础,重工业发展有助于推动轻工业和农业的发展

三大改造

途径:1.农民参加农业生产合作社,走集体化道路

2.手工业者纷纷加入手工业生产合作社

3.资本主义工商业实行公私合营—和平赎买

变革生产关系

生产资料私有制变为生产资料公有制。

社会主义经济体系在中国基本建立。

过渡时期

社会性质:从政权组织形式和经济基础而言,是新民主主义国家,发展方向是社会主义国家

经济基础:五种经济成分并存—社会主义公有制经济成分占主导

社会主要矛盾:无产阶级和资产阶级的矛盾

政治制度:以1954年为界分为政协代行人大职权《共同纲领》为临时宪法,和五四宪法的通过与人民代表大会制度的建立

1

2

3

4

随着社会主义基本制度的确立,中国人民开始了建设社会主义道路的初步探索

曲折发展的十年

全面建设的十年

论十大关系

重工业与农业、轻工业的关系

沿海工业与内地工业的关系

经济建设与国防建设的关系

国家、生产单位和生产者个人的关系

中央和地方的关系

汉族与少数民族的关系

党和非党的关系

革命和反革命的关系

是非关系

中国和外国的关系

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

中共八大

探索建设社会主义道路的良好开端

分析国内形势和国内主要矛盾的变化

人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义

人有多大胆,地有多大产,不怕做不到,就怕想不到。”

“蚂蚁啃骨头,茶壶煮大牛,没有机器也造火车头。”

河水急,江水慢,还得我们说了算,叫水走,水就走,叫水站,水就站,叫它高来不敢低,叫它发电就发电。

稻堆堆得圆又圆,社员堆稻上了天。撕片白云揩揩汗,凑上太阳吸袋烟。

1

2

3

4

月宫装上电话机,嫦娥悄声问织女:“听说人间大跃进,你可有心下凡去?”织女含笑把话提:“我和牛郎早商议,我进纱厂当女工,他去学开拖拉机。”

造成人力物力的巨大浪费,破坏生态环境

1958年以后,全国农村一哄而起,大办人民公社……人民公社的特点叫一大二公。所谓大,就是将原来一二百户的合作社并成四五千户以至一二万户的人民公社,一般是一乡一社。所谓公,就是一切财产上交公社,在全社范围内统一核算,统一分配,实行绝对平均主义和部分供给制(包括大办公共食堂,吃饭不要钱,叫做共产主义因素)。这些实际上都是对农民的剥夺,使农民惊恐和不满,纷纷杀猪宰羊,砍树伐木,造成生产力的很大破坏,并严重挫伤农民的生产积极性,给农业生产带来灾难性的后果。

------胡绳《中国共产党的七十年》

盲目提高公有化程度,生产关系超越了生产力

“大跃进”和人民公社化的经验教训

1.充分认识国情,立足客观实际。

2.生产关系的变革要适应生产力的发展水平。

3.正确处理主观能动性与客观实际的关系。

4.遵循经济发展的客观规律,不能急于求成。

领导者错误发动,被林彪、江青反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来深重灾难的内乱

“十年动乱”中的国民经济

文革十年

1976·7·28唐山大地震

1976·10粉碎四人帮

1976·9·9毛泽东逝世

1976·7·6朱德逝世

1976·4·5四五运动邓小平被撤销职务

1971年九一三事件

1975年邓小平主持工作

1976·1·8周恩来逝世

1

2

3

4

5

6

7

8

文化大革命结束

以美国为首的资本主义阵营对中国孤立、封锁、包围,中苏关系恶化,国家环境恶化。

对社会主义建设的艰巨性认识不足;急于求成,不按照客观经济规律办事,违背科学方法脱离中国实际。

没有坚持民主集中制和群众路线,违背民主法制和实事求是的原则,过分夸大阶级斗争的作用。

没有现成的经验可以借鉴,对于社会主义内涵及怎样建设社会主义缺乏理论和思想的深刻认识。

1956-1976

夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利

习近平总书记号召,全党全国各族人民要紧密团结在党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,锐意进取,埋头苦干,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展三大历史任务,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往继续奋斗!

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航