温度——表格式教学设计

图片预览

文档简介

《温度》教学设计

设计选题名称

温度

设计者

学段、年级

四年级上

学科

数学

执教者

所属单位

课时

1

是否申报优秀成果

否

应用信息技术类别

□√应用信息技术优化课堂教学

□应用信息技术转变学习方式

一、教材内容分析、选题原因,尤其要讲清楚使用相关信息技术的原因。

本课是北师大版四年级数学上册第七单元《生活中的负数》第一课时的内容,属于“数与代数”的知识体系中数的认识范畴。负数的学习是对数概念的进一步扩充,前面学生已经学习了自然数的认识,并有了一定的数感,教材充分考虑学生的已有经验,从熟悉的温度出发,丰富负数的现实背景,从而初步感受和理解负数。

二、学情分析

这是学生第一次接触负数,但负数对于学生来说并不遥远与陌生。在生活中学生都收看过天气预报,对零下温度有一定的认识和感受,但仅仅停留在生活化的基础上,所以这节课是在学生已有的经验上将生活化常识转变为数学化知识。

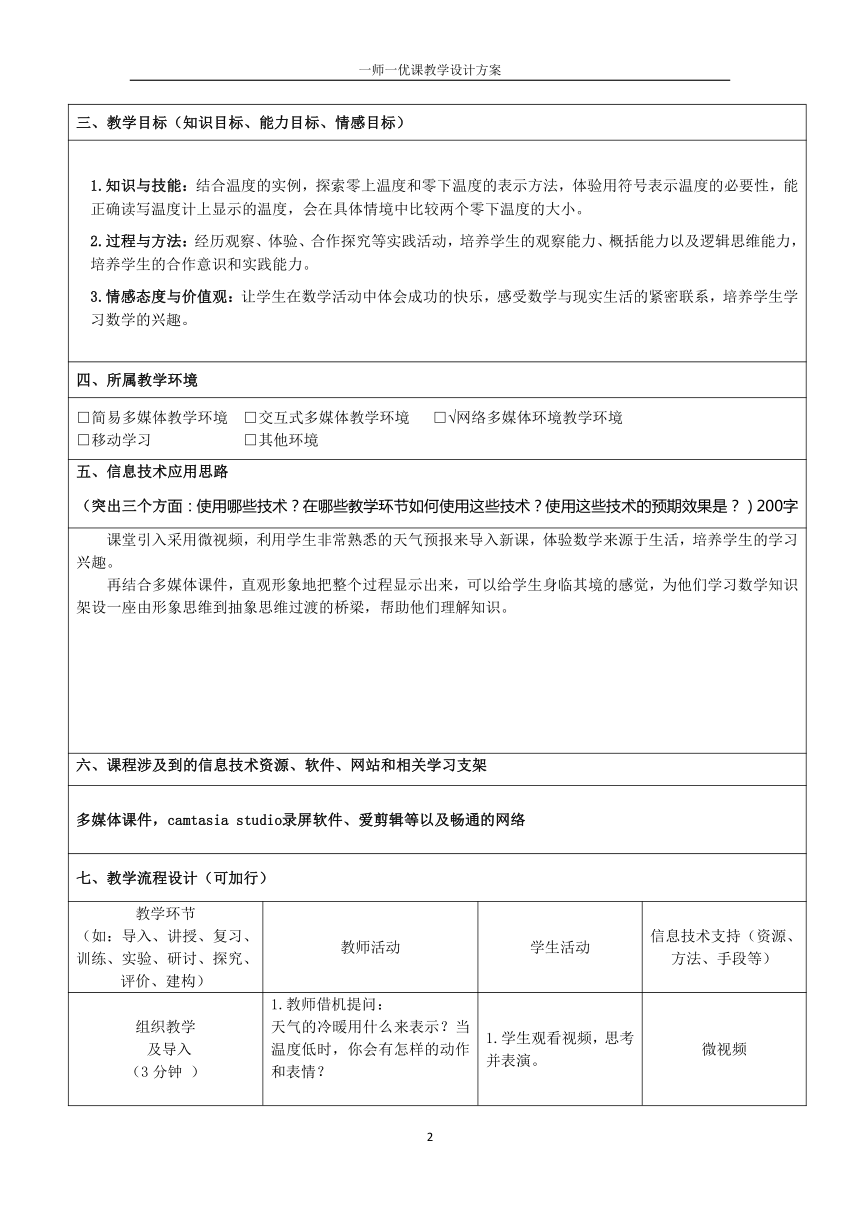

三、教学目标(知识目标、能力目标、情感目标)

1.知识与技能:结合温度的实例,探索零上温度和零下温度的表示方法,体验用符号表示温度的必要性,能正确读写温度计上显示的温度,会在具体情境中比较两个零下温度的大小。

2.过程与方法:经历观察、体验、合作探究等实践活动,培养学生的观察能力、概括能力以及逻辑思维能力,培养学生的合作意识和实践能力。

3.情感态度与价值观:让学生在数学活动中体会成功的快乐,感受数学与现实生活的紧密联系,培养学生学习数学的兴趣。

四、所属教学环境

□简易多媒体教学环境 □交互式多媒体教学环境 □√网络多媒体环境教学环境

□移动学习 □其他环境

五、信息技术应用思路

(突出三个方面:使用哪些技术?在哪些教学环节如何使用这些技术?使用这些技术的预期效果是?)200字

课堂引入采用微视频,利用学生非常熟悉的天气预报来导入新课,体验数学来源于生活,培养学生的学习兴趣。

再结合多媒体课件,直观形象地把整个过程显示出来,可以给学生身临其境的感觉,为他们学习数学知识架设一座由形象思维到抽象思维过渡的桥梁,帮助他们理解知识。?

六、课程涉及到的信息技术资源、软件、网站和相关学习支架

多媒体课件,camtasia studio录屏软件、爱剪辑等以及畅通的网络

七、教学流程设计(可加行)

教学环节

(如:导入、讲授、复习、训练、实验、研讨、探究、评价、建构)

教师活动

学生活动

信息技术支持(资源、方法、手段等)

组织教学

及导入

(3分钟 )

1.教师借机提问:

天气的冷暖用什么来表示?当温度低时,你会有怎样的动作和表情?

1.学生观看视频,思考并表演。

微视频

新

知

的

呈

现

与

巩

固

( 20分钟)

1.教师呈现温度计图,提问:仔细观察,说一说你看到了什么?

2.教师播放课件,这是同一天在两个地方测得的温度,我们发现它所对应的刻度都是5℃,提问:这两个5℃一样吗?你能不能想出一种方法,来简单的表示和区分这连个温度呢?

教师出示气温图,提问:图中显示的温度是多少?你是怎么读的?

4.教师逐步引导:如果要把这些温度分一分类,你觉得分几类合适?为什么0℃要单独分一类?哪一类温度最高?哪一类最低?

5.零上温度很好比较,那零下温度呢?比如

-5℃与-17℃,先在温度计上标示出来,再观察,你有什么发现?

1.学生小组观察讨论,找出温度计的特点:

单位、液柱、刻度等。

2.学生独立思考,在作业纸上写出用各自的表示方法。

3.学生观察,尝试读温度。

4.学生认真思考,在教师的引导下逐渐清晰。

5.学生动手操作,观察发现,总结规律,交流汇报。

认识温度计

写一写,说一说

读一读,写一写

一步步展示板书

集体作答

休

息

操

小

结

( 3分钟)

1.教师边小结边比划动作。

1.学生跟着教师做操。

做一做

新

知

识

的

巩

固

与

活

用

( 14分钟)

1.教师出示天气预报图,请一名学生来播报天气。

2.教师请五名学生来各抽取一张标有温度的卡片,要求:先读出各自的温度,再听口令来站队。

教师出示游戏规则:出题者默想一个温度并将其写在一张纸上,答题者来猜出题者写下的温度,若猜测错误,出题者可提示“高了”或“低了”,直到猜出正确结果为止。

4.教师出示PPT,引导学生观察,提问:零下温度再哪边?若我给它加上数字,括号里面应该填什么?

1.学生根据播报情况,在学习卡上记录各城市的最高、最低温度。

2.学生先读出卡片上的温度,再齐答并根据相关口令判断。

学生猜测出题者的写下的温度。

4.学生思考并回答。

小小播报员

温度排排站

心有灵犀

温度变变变

八、学生参与信息技术的情况(过程、活动或相关作品描述)

小学生生活知识面窄,感性知识少,抽象思维能力较弱,运用信息技术能直观形象地把整个过程显示出来,可以给学生身临其境的感觉,为他们学习数学知识架设一座由形象思维到抽象思维过渡的桥梁,帮助他们理解知识。?

九、教学特色(如为个性化教学所做的调整,为自主学习所做的支持、对学生能力的培养的设计,教与学方式的创新等)200字左右教学效果(真实的或预期的)、教学反思

知识源于生活,又应用于生活。学生不是空着脑袋走进教室的,在以往的生活、学习和交往活动中,他们逐步形成了自己对各种现象的理解和看法,而且,他们具有利用现有知识经验进行推论的智力潜能;相应地,学习不是简单的使知识由外到内的转移和传递,而是学习者主动的建构自己的知识经验的过程,即通过新经验与原有知识经验的相互作用,来充实、丰富和改造自己的知识经验。学生能在具体的生活情境中抽象出学科问题,又能在实际的生活情境中运用所学知识,使之构成一个完整的认知体系。

总体上来说,信息技术在小学数学教学中,优化了学习过程,改变解决问题的方式,为学生提供知识探究、实现学习“再创造”的条件,开阔了学生视野,大大地提高了数学学习的有效性。因此,广大小学数学教师应竭力探索数学课与信息技术的有机整合,让学生在信息技术与小学数学构建的知识海洋里自由驰骋,为数学新课程的进一步实施增色添彩。

设计选题名称

温度

设计者

学段、年级

四年级上

学科

数学

执教者

所属单位

课时

1

是否申报优秀成果

否

应用信息技术类别

□√应用信息技术优化课堂教学

□应用信息技术转变学习方式

一、教材内容分析、选题原因,尤其要讲清楚使用相关信息技术的原因。

本课是北师大版四年级数学上册第七单元《生活中的负数》第一课时的内容,属于“数与代数”的知识体系中数的认识范畴。负数的学习是对数概念的进一步扩充,前面学生已经学习了自然数的认识,并有了一定的数感,教材充分考虑学生的已有经验,从熟悉的温度出发,丰富负数的现实背景,从而初步感受和理解负数。

二、学情分析

这是学生第一次接触负数,但负数对于学生来说并不遥远与陌生。在生活中学生都收看过天气预报,对零下温度有一定的认识和感受,但仅仅停留在生活化的基础上,所以这节课是在学生已有的经验上将生活化常识转变为数学化知识。

三、教学目标(知识目标、能力目标、情感目标)

1.知识与技能:结合温度的实例,探索零上温度和零下温度的表示方法,体验用符号表示温度的必要性,能正确读写温度计上显示的温度,会在具体情境中比较两个零下温度的大小。

2.过程与方法:经历观察、体验、合作探究等实践活动,培养学生的观察能力、概括能力以及逻辑思维能力,培养学生的合作意识和实践能力。

3.情感态度与价值观:让学生在数学活动中体会成功的快乐,感受数学与现实生活的紧密联系,培养学生学习数学的兴趣。

四、所属教学环境

□简易多媒体教学环境 □交互式多媒体教学环境 □√网络多媒体环境教学环境

□移动学习 □其他环境

五、信息技术应用思路

(突出三个方面:使用哪些技术?在哪些教学环节如何使用这些技术?使用这些技术的预期效果是?)200字

课堂引入采用微视频,利用学生非常熟悉的天气预报来导入新课,体验数学来源于生活,培养学生的学习兴趣。

再结合多媒体课件,直观形象地把整个过程显示出来,可以给学生身临其境的感觉,为他们学习数学知识架设一座由形象思维到抽象思维过渡的桥梁,帮助他们理解知识。?

六、课程涉及到的信息技术资源、软件、网站和相关学习支架

多媒体课件,camtasia studio录屏软件、爱剪辑等以及畅通的网络

七、教学流程设计(可加行)

教学环节

(如:导入、讲授、复习、训练、实验、研讨、探究、评价、建构)

教师活动

学生活动

信息技术支持(资源、方法、手段等)

组织教学

及导入

(3分钟 )

1.教师借机提问:

天气的冷暖用什么来表示?当温度低时,你会有怎样的动作和表情?

1.学生观看视频,思考并表演。

微视频

新

知

的

呈

现

与

巩

固

( 20分钟)

1.教师呈现温度计图,提问:仔细观察,说一说你看到了什么?

2.教师播放课件,这是同一天在两个地方测得的温度,我们发现它所对应的刻度都是5℃,提问:这两个5℃一样吗?你能不能想出一种方法,来简单的表示和区分这连个温度呢?

教师出示气温图,提问:图中显示的温度是多少?你是怎么读的?

4.教师逐步引导:如果要把这些温度分一分类,你觉得分几类合适?为什么0℃要单独分一类?哪一类温度最高?哪一类最低?

5.零上温度很好比较,那零下温度呢?比如

-5℃与-17℃,先在温度计上标示出来,再观察,你有什么发现?

1.学生小组观察讨论,找出温度计的特点:

单位、液柱、刻度等。

2.学生独立思考,在作业纸上写出用各自的表示方法。

3.学生观察,尝试读温度。

4.学生认真思考,在教师的引导下逐渐清晰。

5.学生动手操作,观察发现,总结规律,交流汇报。

认识温度计

写一写,说一说

读一读,写一写

一步步展示板书

集体作答

休

息

操

小

结

( 3分钟)

1.教师边小结边比划动作。

1.学生跟着教师做操。

做一做

新

知

识

的

巩

固

与

活

用

( 14分钟)

1.教师出示天气预报图,请一名学生来播报天气。

2.教师请五名学生来各抽取一张标有温度的卡片,要求:先读出各自的温度,再听口令来站队。

教师出示游戏规则:出题者默想一个温度并将其写在一张纸上,答题者来猜出题者写下的温度,若猜测错误,出题者可提示“高了”或“低了”,直到猜出正确结果为止。

4.教师出示PPT,引导学生观察,提问:零下温度再哪边?若我给它加上数字,括号里面应该填什么?

1.学生根据播报情况,在学习卡上记录各城市的最高、最低温度。

2.学生先读出卡片上的温度,再齐答并根据相关口令判断。

学生猜测出题者的写下的温度。

4.学生思考并回答。

小小播报员

温度排排站

心有灵犀

温度变变变

八、学生参与信息技术的情况(过程、活动或相关作品描述)

小学生生活知识面窄,感性知识少,抽象思维能力较弱,运用信息技术能直观形象地把整个过程显示出来,可以给学生身临其境的感觉,为他们学习数学知识架设一座由形象思维到抽象思维过渡的桥梁,帮助他们理解知识。?

九、教学特色(如为个性化教学所做的调整,为自主学习所做的支持、对学生能力的培养的设计,教与学方式的创新等)200字左右教学效果(真实的或预期的)、教学反思

知识源于生活,又应用于生活。学生不是空着脑袋走进教室的,在以往的生活、学习和交往活动中,他们逐步形成了自己对各种现象的理解和看法,而且,他们具有利用现有知识经验进行推论的智力潜能;相应地,学习不是简单的使知识由外到内的转移和传递,而是学习者主动的建构自己的知识经验的过程,即通过新经验与原有知识经验的相互作用,来充实、丰富和改造自己的知识经验。学生能在具体的生活情境中抽象出学科问题,又能在实际的生活情境中运用所学知识,使之构成一个完整的认知体系。

总体上来说,信息技术在小学数学教学中,优化了学习过程,改变解决问题的方式,为学生提供知识探究、实现学习“再创造”的条件,开阔了学生视野,大大地提高了数学学习的有效性。因此,广大小学数学教师应竭力探索数学课与信息技术的有机整合,让学生在信息技术与小学数学构建的知识海洋里自由驰骋,为数学新课程的进一步实施增色添彩。

同课章节目录

- 一 认识更大的数

- 1 数一数

- 2 认识更大的数

- 3 人口普查

- 4 国土面积

- 5 近似数

- 6 从结绳计数说起

- 二 线与角

- 1 线的认识

- 2 相交与垂直

- 3 平移与平行

- 4 旋转与角

- 5 角的度量(一)

- 6 角的度量(二)

- 三 乘法

- 1 卫星运行时间

- 2 有多少名观众

- 3 神奇的计算工具

- 4 有趣的算式

- 四 运算律

- 1 买文具

- 2 加法交换律和乘法交换律

- 3 加法结合律

- 4 乘法结合律

- 5 乘法分配律

- 五 方向与位置

- 1 去图书馆

- 2 确定位置

- 六 除法

- 1 买文具

- 2 参观花圃

- 3 秋游

- 4 商不变的规律

- 5 路程、时间与速度

- 七 生活中的负数

- 1 温度

- 2 正负数

- 数学好玩

- 1 滴水试验

- 2 编码

- 3 数图形的学问

- 八 可能性

- 1 不确定性

- 2 摸球游戏