第19课 经济体制改革 课件(22张)

图片预览

文档简介

【复习巩固】

1.一五计划的时间、背景、成就

2.社会主义三大改造的时间、目的、过程、实质、意义

3.1956-1966年全面建设社会主义时期有哪些成就和失误?

第19课

经济体制改革

【课标要求】

1.了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。2.讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。3.了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

【标题解读】

经济体制改革:在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力的环节,以解放生产力,实质是社会主义制度的自我完善和发展,目标是建立社会主义市场经济体制。

一、经济体制改革的背景

——十一届三中全会的召开

1.时间:

1978.12

2.内容:

①确立了改革开放、把党的工作重点转移到经济建设方面来的方针

②实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,要求大幅度地提高生产力,改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑

3.意义:

揭开了中国经济改革的序幕

二、经济体制改革的过程

——农村经济体制改革

阅读86页小字部分并结合18课相关内容,思考改革为什么从农村开始?

1.原因:

①中国是农业大国,农村人口众多

②农村直接影响到政局的稳定

③人民公社体制挫伤农民生产积极性,阻碍农业发展

由于农活定额极其复杂繁琐,工分无法精确计算,只好死分死记,造成“上工一条龙,干活大呼隆。”干多干少一个样,干好干坏一个样,干与不干一个样……毫无按劳分配可言,受到社员消极抵抗,磨洋工、混工分,每天工时很长,工效很低。劳动一年,温暖难保,谁还有积极性呢?

—吴象《中国改革为什么从农村开始》

④农业是国民经济的基础,是进行现代化建设的根本条件

二、经济体制改革的过程

——农村经济体制改革

1.原因:

2.过程:

(1)家庭联产承包责任制

——生产组织形式的调整

①含义:

在土地公有制基础上,把土地长期承包给各农户使用,农业集体生产变为分户自主经营,自负盈亏。

人民公社体制 家庭联产承包责任制

所有制 土地公有制

经营管理 集体统一经营

分配方式 平均分配

土地公有制

分户自主经营

自负盈亏

不变

变化

实质:农村生产关系的局部调整

②过程:

安徽、四川试点到全国普遍推行

小岗村1979年卖给国家粮食12497公斤,超过政府计划的7倍;卖给国家油料12466公斤,超过国家规定任务的80倍。还有钱,小岗农副产品收入47000元,平均每人400多元。在当时,对这群“叫花子”来说,这无疑是一座光芒四射的金山。

—马立诚、凌志军著作《交锋》

②意义:

a.使农民获得了生产和经营的自主权,极大地调动了农民群众的生产积极性,促进了农业的发展。

b.基本解决了农民的温饱问题

c.提高了劳动效率,产生了大量农村剩余劳动力

d.推动乡镇企业发展

据媒体报道,当年大包干18名发起人之一的小岗村村委会副主任关友江说,2003年(全村人均收入仅2000元)小岗村破破烂烂,一些人家还住着茅草房,2004年小岗村再次走上联合的道路。

而坚持走集体道路的华西村,1980年首次成为亿元村,2017年华西集团总资产541.26亿元。

基于此,许多人认为家庭联产承包责任制毫无意义,它从开始就是错的。对此,你怎么看?

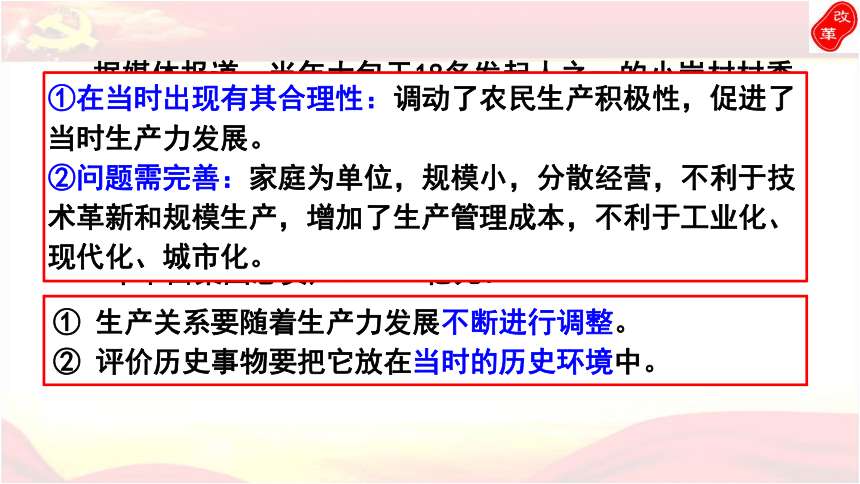

①在当时出现有其合理性:调动了农民生产积极性,促进了当时生产力发展。

②问题需完善:家庭为单位,规模小,分散经营,不利于技术革新和规模生产,增加了生产管理成本,不利于工业化、现代化、城市化。

生产关系要随着生产力发展不断进行调整。

评价历史事物要把它放在当时的历史环境中。

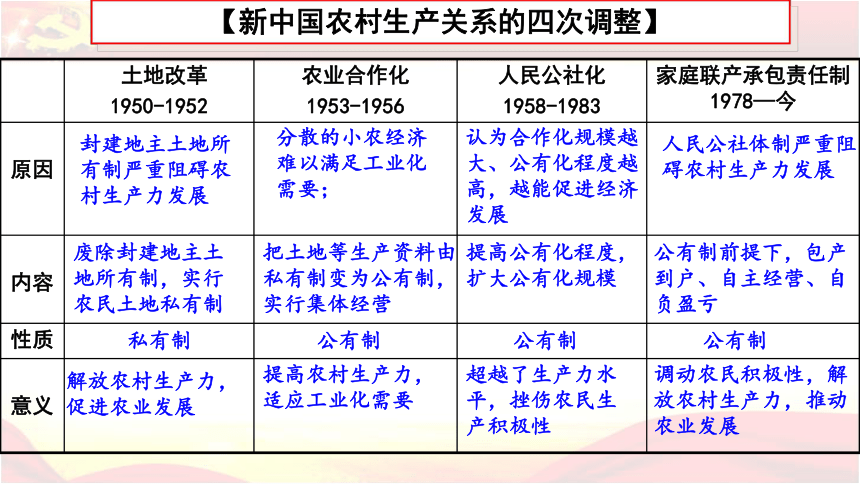

【新中国农村生产关系的四次调整】

土地改革

1950-1952 农业合作化

1953-1956 人民公社化

1958-1983 家庭联产承包责任制 1978—今

原因

内容

性质

意义

封建地主土地所有制严重阻碍农村生产力发展

分散的小农经济难以满足工业化需要;

认为合作化规模越大、公有化程度越高,越能促进经济发展

人民公社体制严重阻碍农村生产力发展

废除封建地主土地所有制,实行农民土地私有制

把土地等生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营

提高公有化程度,扩大公有化规模

公有制前提下,包产到户、自主经营、自负盈亏

私有制

公有制

公有制

公有制

调动农民积极性,解放农村生产力,推动农业发展

超越了生产力水平,挫伤农民生产积极性

提高农村生产力,适应工业化需要

解放农村生产力,促进农业发展

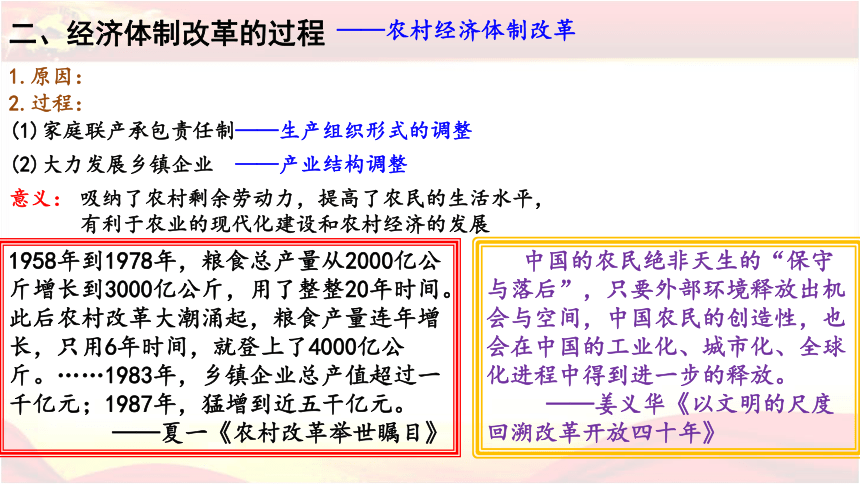

二、经济体制改革的过程

——农村经济体制改革

1.原因:

2.过程:

(1)家庭联产承包责任制

——生产组织形式的调整

意义:

吸纳了农村剩余劳动力,提高了农民的生活水平,有利于农业的现代化建设和农村经济的发展

(2)大力发展乡镇企业

——产业结构调整

中国的农民绝非天生的“保守与落后”,只要外部环境释放出机会与空间,中国农民的创造性,也会在中国的工业化、城市化、全球化进程中得到进一步的释放。

——姜义华《以文明的尺度回溯改革开放四十年》

1958年到1978年,粮食总产量从2000亿公斤增长到3000亿公斤,用了整整20年时间。此后农村改革大潮涌起,粮食产量连年增长,只用6年时间,就登上了4000亿公斤。……1983年,乡镇企业总产值超过一千亿元;1987年,猛增到近五干亿元。

——夏一《农村改革举世瞩目》

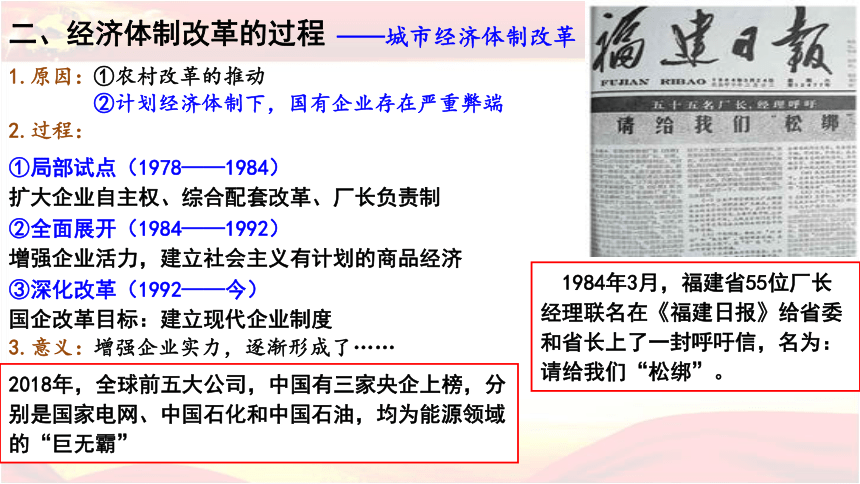

二、经济体制改革的过程

——城市经济体制改革

1984年3月,福建省55位厂长经理联名在《福建日报》给省委和省长上了一封呼吁信,名为:请给我们“松绑”。

1.原因:

①农村改革的推动

②计划经济体制下,国有企业存在严重弊端

2.过程:

②全面展开(1984——1992)

增强企业活力,建立社会主义有计划的商品经济

①局部试点(1978——1984)

扩大企业自主权、综合配套改革、厂长负责制

③深化改革(1992——今)

国企改革目标:建立现代企业制度

3.意义:

增强企业实力,逐渐形成了……

2018年,全球前五大公司,中国有三家央企上榜,分别是国家电网、中国石化和中国石油,均为能源领域的“巨无霸”

项目 改革前 改革后

所有制 单一公有制

管理体制 高度集中

计划调节

分配方式 平均主义

以公有制为主体的多种所有制

扩大企业自主权

以按劳分配为主体的多种分配方式

初步建立社会主义市场经济体制

社会主义计划经济体制

社会主义市场经济体制

改革改变了什么?

◆包产到户,姓“社”姓“资”?

◆乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

◆城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

◆市场经济姓“社”姓“资”?

—这是单干,是倒退,姓“资”

—乡镇企业是不正之风之源 ,姓“资”

—这是削弱党的领导,姓“资”

—计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

思想界:姓社?姓资?人心惶惶……

三、经济体制改革的目标

——建立社会主义市场经济体制

②立法保障

1993年,社会主义市场经济第一次写进宪法

①提出目标

1992年中共十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

③发展创新

1997年中共十五大指出:非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分

1.过程:

④初步建立

21世纪初,中国已经初步建立社会主义市场经济体制

2.意义:

解放了生产力,中国经济与世界经济真正接轨,大大促进了中国经济的发展,加快了中国现代化发展的道路

中共十一届三中全会

家庭联产承包责任制

城市经济体制改革

社会主义市场经济

改革永无止境

改革启示

①改革要打破阻力。

②改革要勇于创新。

③改革要循序渐进。

④改革要不断完善。

高速路网“有了它的奇迹,才有了之后的一切”

摩天大楼“全球前十有六,还在猛增”

移动支付“国际友人最想带走的新四大发明之一”

央企“日常感受不到,却在到处屠榜”

首富“铁打的土豪,流水的首富”

中国制造“从国际笑话到中国名片”

航天事业“把你的骄傲送给孩子当名字”

实践发展永无止境,解放思想永无止境,改革开放永无止境。 ——习近平

1.一五计划的时间、背景、成就

2.社会主义三大改造的时间、目的、过程、实质、意义

3.1956-1966年全面建设社会主义时期有哪些成就和失误?

第19课

经济体制改革

【课标要求】

1.了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。2.讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。3.了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

【标题解读】

经济体制改革:在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力的环节,以解放生产力,实质是社会主义制度的自我完善和发展,目标是建立社会主义市场经济体制。

一、经济体制改革的背景

——十一届三中全会的召开

1.时间:

1978.12

2.内容:

①确立了改革开放、把党的工作重点转移到经济建设方面来的方针

②实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,要求大幅度地提高生产力,改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑

3.意义:

揭开了中国经济改革的序幕

二、经济体制改革的过程

——农村经济体制改革

阅读86页小字部分并结合18课相关内容,思考改革为什么从农村开始?

1.原因:

①中国是农业大国,农村人口众多

②农村直接影响到政局的稳定

③人民公社体制挫伤农民生产积极性,阻碍农业发展

由于农活定额极其复杂繁琐,工分无法精确计算,只好死分死记,造成“上工一条龙,干活大呼隆。”干多干少一个样,干好干坏一个样,干与不干一个样……毫无按劳分配可言,受到社员消极抵抗,磨洋工、混工分,每天工时很长,工效很低。劳动一年,温暖难保,谁还有积极性呢?

—吴象《中国改革为什么从农村开始》

④农业是国民经济的基础,是进行现代化建设的根本条件

二、经济体制改革的过程

——农村经济体制改革

1.原因:

2.过程:

(1)家庭联产承包责任制

——生产组织形式的调整

①含义:

在土地公有制基础上,把土地长期承包给各农户使用,农业集体生产变为分户自主经营,自负盈亏。

人民公社体制 家庭联产承包责任制

所有制 土地公有制

经营管理 集体统一经营

分配方式 平均分配

土地公有制

分户自主经营

自负盈亏

不变

变化

实质:农村生产关系的局部调整

②过程:

安徽、四川试点到全国普遍推行

小岗村1979年卖给国家粮食12497公斤,超过政府计划的7倍;卖给国家油料12466公斤,超过国家规定任务的80倍。还有钱,小岗农副产品收入47000元,平均每人400多元。在当时,对这群“叫花子”来说,这无疑是一座光芒四射的金山。

—马立诚、凌志军著作《交锋》

②意义:

a.使农民获得了生产和经营的自主权,极大地调动了农民群众的生产积极性,促进了农业的发展。

b.基本解决了农民的温饱问题

c.提高了劳动效率,产生了大量农村剩余劳动力

d.推动乡镇企业发展

据媒体报道,当年大包干18名发起人之一的小岗村村委会副主任关友江说,2003年(全村人均收入仅2000元)小岗村破破烂烂,一些人家还住着茅草房,2004年小岗村再次走上联合的道路。

而坚持走集体道路的华西村,1980年首次成为亿元村,2017年华西集团总资产541.26亿元。

基于此,许多人认为家庭联产承包责任制毫无意义,它从开始就是错的。对此,你怎么看?

①在当时出现有其合理性:调动了农民生产积极性,促进了当时生产力发展。

②问题需完善:家庭为单位,规模小,分散经营,不利于技术革新和规模生产,增加了生产管理成本,不利于工业化、现代化、城市化。

生产关系要随着生产力发展不断进行调整。

评价历史事物要把它放在当时的历史环境中。

【新中国农村生产关系的四次调整】

土地改革

1950-1952 农业合作化

1953-1956 人民公社化

1958-1983 家庭联产承包责任制 1978—今

原因

内容

性质

意义

封建地主土地所有制严重阻碍农村生产力发展

分散的小农经济难以满足工业化需要;

认为合作化规模越大、公有化程度越高,越能促进经济发展

人民公社体制严重阻碍农村生产力发展

废除封建地主土地所有制,实行农民土地私有制

把土地等生产资料由私有制变为公有制,实行集体经营

提高公有化程度,扩大公有化规模

公有制前提下,包产到户、自主经营、自负盈亏

私有制

公有制

公有制

公有制

调动农民积极性,解放农村生产力,推动农业发展

超越了生产力水平,挫伤农民生产积极性

提高农村生产力,适应工业化需要

解放农村生产力,促进农业发展

二、经济体制改革的过程

——农村经济体制改革

1.原因:

2.过程:

(1)家庭联产承包责任制

——生产组织形式的调整

意义:

吸纳了农村剩余劳动力,提高了农民的生活水平,有利于农业的现代化建设和农村经济的发展

(2)大力发展乡镇企业

——产业结构调整

中国的农民绝非天生的“保守与落后”,只要外部环境释放出机会与空间,中国农民的创造性,也会在中国的工业化、城市化、全球化进程中得到进一步的释放。

——姜义华《以文明的尺度回溯改革开放四十年》

1958年到1978年,粮食总产量从2000亿公斤增长到3000亿公斤,用了整整20年时间。此后农村改革大潮涌起,粮食产量连年增长,只用6年时间,就登上了4000亿公斤。……1983年,乡镇企业总产值超过一千亿元;1987年,猛增到近五干亿元。

——夏一《农村改革举世瞩目》

二、经济体制改革的过程

——城市经济体制改革

1984年3月,福建省55位厂长经理联名在《福建日报》给省委和省长上了一封呼吁信,名为:请给我们“松绑”。

1.原因:

①农村改革的推动

②计划经济体制下,国有企业存在严重弊端

2.过程:

②全面展开(1984——1992)

增强企业活力,建立社会主义有计划的商品经济

①局部试点(1978——1984)

扩大企业自主权、综合配套改革、厂长负责制

③深化改革(1992——今)

国企改革目标:建立现代企业制度

3.意义:

增强企业实力,逐渐形成了……

2018年,全球前五大公司,中国有三家央企上榜,分别是国家电网、中国石化和中国石油,均为能源领域的“巨无霸”

项目 改革前 改革后

所有制 单一公有制

管理体制 高度集中

计划调节

分配方式 平均主义

以公有制为主体的多种所有制

扩大企业自主权

以按劳分配为主体的多种分配方式

初步建立社会主义市场经济体制

社会主义计划经济体制

社会主义市场经济体制

改革改变了什么?

◆包产到户,姓“社”姓“资”?

◆乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

◆城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

◆市场经济姓“社”姓“资”?

—这是单干,是倒退,姓“资”

—乡镇企业是不正之风之源 ,姓“资”

—这是削弱党的领导,姓“资”

—计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

思想界:姓社?姓资?人心惶惶……

三、经济体制改革的目标

——建立社会主义市场经济体制

②立法保障

1993年,社会主义市场经济第一次写进宪法

①提出目标

1992年中共十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

③发展创新

1997年中共十五大指出:非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分

1.过程:

④初步建立

21世纪初,中国已经初步建立社会主义市场经济体制

2.意义:

解放了生产力,中国经济与世界经济真正接轨,大大促进了中国经济的发展,加快了中国现代化发展的道路

中共十一届三中全会

家庭联产承包责任制

城市经济体制改革

社会主义市场经济

改革永无止境

改革启示

①改革要打破阻力。

②改革要勇于创新。

③改革要循序渐进。

④改革要不断完善。

高速路网“有了它的奇迹,才有了之后的一切”

摩天大楼“全球前十有六,还在猛增”

移动支付“国际友人最想带走的新四大发明之一”

央企“日常感受不到,却在到处屠榜”

首富“铁打的土豪,流水的首富”

中国制造“从国际笑话到中国名片”

航天事业“把你的骄傲送给孩子当名字”

实践发展永无止境,解放思想永无止境,改革开放永无止境。 ——习近平

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势