14《驿路梨花》课件

图片预览

文档简介

七年级语文下册

14、驿路梨花

驿路梨花

新知导入

同学们。我国西南边陲是块神奇而美丽的地方。那里的山美水美人更美。今天我们要学习的《驿路梨花》,讲述的就是西南少数民族学习雷锋,助人为乐的故事,读完它,你会被那里的山水、人物所感染,你一定会深深地爱上它。

初读感知

新知导入

叙事散文:

概念:叙事散文是以写人记事为主的散文,它对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,同时表现作者的认识和感受,也带有浓厚的抒情成分,字里行间充满饱满的感情。

特点:叙事散文侧重于从叙述人物和事件的发展变化过程中反映事物的本质,包含时间、地点、人物、事件等因素,从一个角度选取题材,表现作者的思想感情。

文体知识

驿路梨花

诗题意思:作者以此为题,用洁白如雪、不浮华、不艳丽的梨花的具体形象,象征雷锋精神,把抽象的社会主义风尚的本质特征鲜明地揭示出来。

解释题目

驿路梨花:是由诗句“驿路梨花处处开”演化而来的,一语双关,字面指驿路上的梨花,实指“梨花”其人“梨花”精神。

新知讲解

新知讲解

彭荆风(1929—2018),江西萍乡人,汉族。当代作家。1949年加入人民解放军,1950年随军进入云南,同年加入中国共产党。原就职于成都军区创作室,任主任,职称文学创作一级,1956年加入省作协。1956年9月加入中国作家协会。于1990年退休。他的主要作品有长篇小说《断肠草》《绿月亮》,短篇小说集《红指甲》《当芦笙吹响的时候》,散文集《泸沽湖水色》,电影文学剧本《芦笙恋歌》等。

作者作品

新知讲解

作者从1950年春随军进入云南以来,大部分时间都在那里生活……作者写《驿路梨花》是在被迫搁笔多年后的1977年秋。那时党中央重新提出了学习雷锋……作者想起来边疆许许多多朴实的人和事,想起了曾经见过的那深山大岭里的小茅屋,默默地为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使作者立即拿起笔来。

创造背景

新知讲解

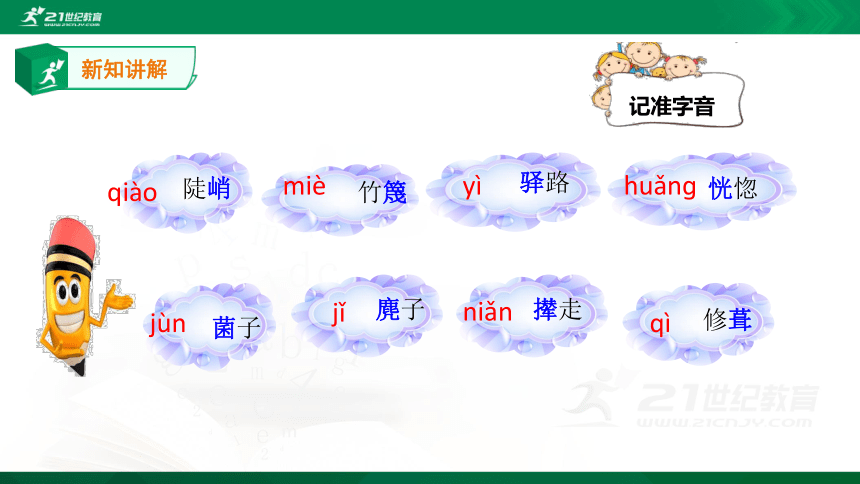

记准字音

竹篾

qiào

麂子

jǐ

miè

菌子

jùn

陡峭

huǎnɡ

恍惚

驿路

yì

撵走

niǎn

修葺

qì

词语解释

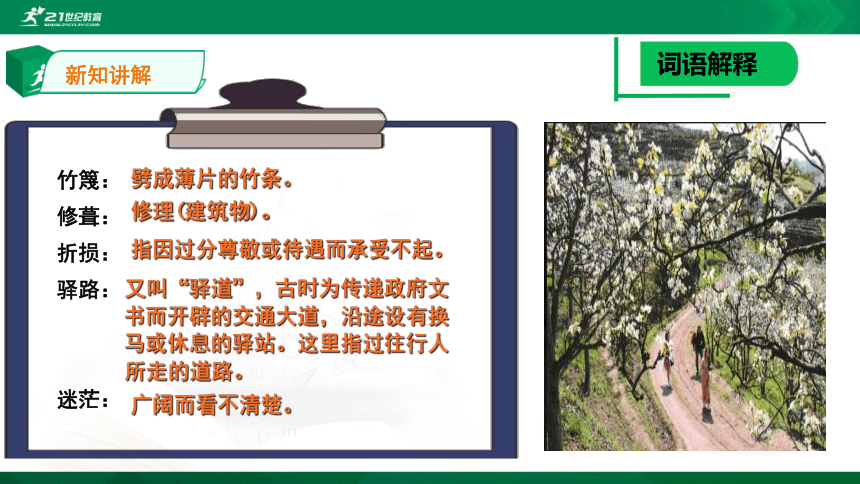

竹篾:

修葺:

折损:

驿路:

迷茫:

新知讲解

劈成薄片的竹条。

修理(建筑物)。

指因过分尊敬或待遇而承受不起。

又叫“驿道”,古时为传递政府文书而开辟的交通大道,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。

广阔而看不清楚。

词语解释

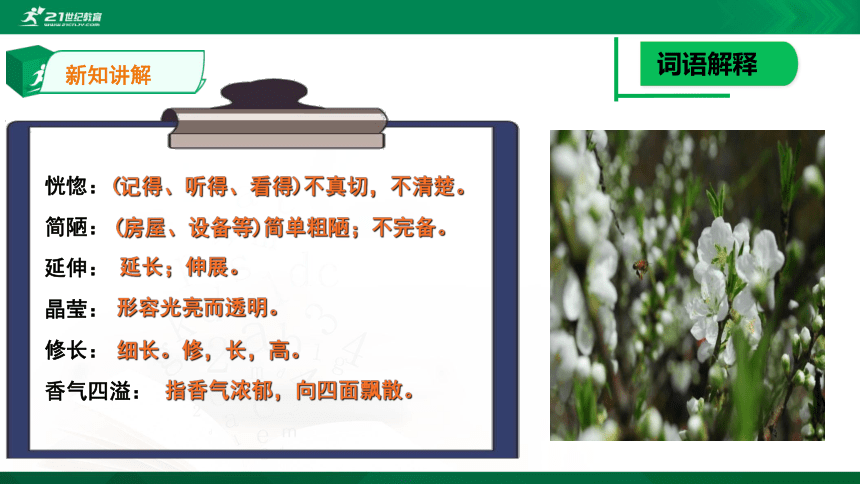

恍惚:(记得、听得、看得)不真切,不清楚。

简陋:

延伸:

晶莹:

修长:

香气四溢:

新知讲解

(房屋、设备等)简单粗陋;不完备。

延长;伸展。

形容光亮而透明。

指香气浓郁,向四面飘散。

细长。修,长,高。

新知讲解

1、全文以"我"和老余的见闻为主线展开情节,可分五部分。

文章结构

第一部分(1-8段),写"我"和老余见到小屋。

第二部分(9-12段),写"我"和老余水足饭饱之后,怀着满意的心情猜测。

第三部分(13-27段),写"我们"和老猎人之间的误会。

第四部分(28-36段),写"我们"遇到梨花的妹妹。

第五部分(37自然段),最后点题点人。

品读课文

新知讲解

一、文章是怎样来描写驿路上的梨花?(快速阅读课文,用笔画出描写梨花的句子。)

1、文章有几处描写了梨花?分别在哪里?

第一处:4─6自然段,(文章的开头)

第二处:27自然段,(文章的中间)

第三处:37自然段,(文章结尾)

2、这几处描写哪些是实写的,哪些是虚写的?

第一处:实写;

第二处;虚写;

第三处;望梨花(实写)联想梨花诗句(虚写)

品读课文

新知讲解

3、在这诗一般的美妙环境中,我和老余有心思赏花吗?从哪句话可看出来?

“没有”

“我们有点着急了”

4、我们为什么着急?(或我们当时所处的境况怎样?)

我们当时所处的状况:山高、坡陡、林密、 人少或稀。

品读课文

新知讲解

5、可是,在这所没人的房子里,我们却受到了许多优待,这些优待是什么?

①邀请的方式是热情的:“请进”②准备的物质是丰厚的:③安排是细心的 ④感受是温馨的:

6、读27自然段,思考:这部分运用了什么写作手法? 这一次仅仅是为了写梨花吗?

联想

(还写人)多好的梨花啊!赞花,更是赞人。

品读课文

新知讲解

7、作者为什么要把梨花姑娘放到梨花林里去写呢?

写梨花的香气四谥是为了赞美梨花姑娘的纯洁美好的心灵,表达自己的感激之情。

8、究竟谁是房子的主人呢?

按时间的顺序小茅屋的建造和照料过程应该是怎样的?

过去

现在

十几年前

解放军路过

建小茅屋

梨花姑娘照料小茅屋

梨花姑娘

出嫁后

妹妹接着

照料小茅屋

瑶族老人借住

照看小茅屋

“我们”路过

住宿,修屋

插叙

插叙

插叙

新知讲解

8、究竟谁是小茅屋的主人呢?

品读课文

我们都为小茅屋做出了贡献我们都是小茅屋的主人

品读课文

新知讲解

9、齐读最后一段,“处处开”的仅是梨花吗?

处处开的不仅仅是梨花,而是助人为乐的梨花精神,即雷锋精神,“处处开”就是雷锋精神处处得到了发扬光大,加深了主题。

10、驿路梨花的三种含义

①自然界中的梨花

②梨花姑娘

③梨花精神,即雷锋精神

品读课文

新知讲解

11、这篇文章的主题是:

文章以梨花为线索,以物喻人的形式,在寻找小茅屋主人的曲折情节中,再现了雷锋精神在少数民族地区生根开花不断传递的动人情景。饱含了作者对助人为乐的雷锋精神、少数民族的淳朴民风,对青年一代的赞美、热爱之情,歌颂了互助互爱的良好社会风貌。

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

品读课文

新知讲解

12、本文有着怎样的写作特色?

(1)选材典型,主题鲜明

作者选取边疆驿站作为故事背景,增强了主题思想的感人力量。作品围绕着山中小屋由来展开情节,牵连的时间超过十年,牵连的人物有解放军和老百姓,有老人、中年人和青少年,有汉族,也有瑶族、哈尼族。助人为乐的雷锋精神像一条闪光的红线,在漫长的岁月中将这些人物联系在一起并集中在山中小屋这一“焦点”上,从小屋中我们可以看到雷锋精神在不断延续、发扬。

品读课文

新知讲解

12、本文有着怎样的写作特色?

(2)构思巧妙,引人入胜

本文叙述了“我”和老余的所见所闻,围绕“小茅屋到底主人是谁”,巧设了“两次误会”“三个悬念”。

(3)设置悬念的作用:

本文通过层层设置悬念和误会,使故事情节

波澜起伏,扣人心弦,增强了文章的趣味性,激发了读者的阅读兴趣。【设置悬念,必须解开悬念,设置悬念的基本模式:设置悬念——

探因解疑——解疑明旨】

精读课文

1、第1、2段的自然环境描写有什么作用?

第1、2段的自然环境描写交代了故事发生的时间、地点,写出了山的高,陡峭,暗示了翻山的艰难,衬托出“我们”天晚赶路的艰难、找不到住处的焦急,为下文写小茅屋的出现及“我们”的惊喜做铺垫。

2、第9—11段详细描写小屋内部的环境,有什么作用?

详细描写小屋内部的环境,交代了小屋布置的情况,也从侧面表现了小屋主人的热情、细心、周到,以及助人为乐的品质。

拓展延伸

精读课文

3、请赏析“我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘”中“闪”的表达效果。

“闪”有突然出现的意思。“闪出”形象的写出了因梨树遮挡“我们”突然发现小姑娘们的情形,又写出了哈尼小姑娘动作的轻快、灵活,体现了他们的活泼。

【答题技巧】赏析重点词语类试题的答题思路:

(1)解释词义的本义;(2)根据上下文,从修辞义、引申义、临时义、情感义等角度分析其语境义;(3)结合文章内容分析其表达主题、突出形象特点等的作用。

拓展延伸

精读课文

拓展提高

4、梨花的妹妹讲述十多年前解放军盖小茅屋以及梨花照料小屋的事,在文中起什么作用?

这一讲述属于插叙,既交待了小屋的建造者、照料着,以及他们这样做的缘由,解开前面的悬念,又介绍了未出场的梨花姑娘,从侧面描写了她的善良与乐于助人,也歌颂了助人为乐的雷锋精神。

【答题技巧】插叙的作用:(1)补充情节,丰富文章内容;(2)推动情节发展:(3)为下文内容做铺垫;(4)衬托、刻画、突出人物形象特征;(5)结构紧凑,富于变化,避免平铺直叙。

精读课文

拓展延伸

5、文章结尾再次描写梨花美景,并引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,有何妙处?

文章结尾再次描写梨花美景是对人物美好品质的赞美。引用诗句,在结构上,照应题目,画龙点睛;内容上,这里的“梨花”语义双关,“驿路梨花处处开”不仅指梨花处处盛开,又以花喻人,喻雷锋精神,赞美雷锋精神相互传递,发扬光大,深化了中心。

品读课文

拓展延伸

6、课文中有几处描写梨花的语句?这些描写起什么作用?

一共有四处。(1)白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊! (2)一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。 (3)这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱…… (4)我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

以梨花美景来衬托美丽的哈尼小姑娘们,以花写人,以花映人,写出了花的美,更突出了人的精神的美。表达出对助人为乐的雷锋精神的赞美之情。

品读课文

课堂总结

这篇文章,从整体上看是按"我们"的所见所闻的时间顺序组织材料的,是顺叙,在顺叙过程中又有插叙; 如果按小茅屋的产生及迁延过程看,又是溯源的倒叙,恰似倒卷珠帘。在情节的安排上,作者巧妙地设置悬念和误会,使情节富有戏剧性。整篇文章,短短的篇幅,却形成了路转峰回,跌宕起伏之势,读来很有味道。

雷锋精神代代传

梨花林中发现小屋(1—8):

得知小屋主人名叫梨花

(13—27):

热情赞美结束全篇(37):梨花衬托小姑娘,心灵纯美

驿路梨花

课堂总结

写作思路

山峦层叠天色晚,做铺垫

小屋主人热情、周到,彰显品质

小屋解除“我们”的疲劳、

饥饿(9—12):

小屋无人无灯,设置悬念

猜测小屋主人身份,深化悬念

误认小屋主人,再设悬念

说出小屋主人名字,似解悬念

小姑娘讲述小屋来历

(28—36):

讲出盖屋的主人,又生悬念

小姑娘说明原委,解开悬念

作业布置

1、课文中写的人物及其出场顺序是:

“我”和老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘、(解放军)、(梨花)。

2、复述课文:(1)按课文顺序复述:

“我”和老余发现小茅屋——瑶族老人为小屋送米——“我们”一起修葺小茅屋——梨花妹妹照看小茅屋——梨花妹妹说十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋——姐姐梨花照料小茅屋。

(2)按时间顺序复述:

十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋,方便过路人——哈尼族姑娘梨花照料小茅屋——梨花出嫁后梨花妹妹继续照料小茅屋——瑶族老人借住后送来大米——“我们”路过这里住宿,修葺了小茅屋。

作业布置

3、你能找出文章的五件好事是什么?

(1)我和老余给房顶加草,挖排水沟

(2)瑶族老人专门运粮食

(3)一群小姑娘照管小屋

(4)解放军叔叔砍树割草盖小屋

(5)梨花姑娘照料小屋

4、结合加点的词语,品味下列语句。

(1)温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了。

烘托出“我们”在深山中见到小茅屋、有歇身之处后那种愉快的心情。

作业布置

(2)我和老余同时抓住老人的手,抢着说感谢的话。

“我和老余”误以为瑶族老人是小茅屋的主人,所以“同时抓住老人的手”,“抢着”说话,表达了“我们”对“主人”的感激之情。

(3)我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。

“闪出”写出了动作的轻快、活跃,与她们的年龄特征相吻合。

(4)我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

“充满朝气”写出了哈尼小姑娘的活力,“不由得”写出了作者被这种情景所感动,不由自主产生了强烈的赞美之情。

人

口

手

勤

努

奋

力

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

14、驿路梨花

驿路梨花

新知导入

同学们。我国西南边陲是块神奇而美丽的地方。那里的山美水美人更美。今天我们要学习的《驿路梨花》,讲述的就是西南少数民族学习雷锋,助人为乐的故事,读完它,你会被那里的山水、人物所感染,你一定会深深地爱上它。

初读感知

新知导入

叙事散文:

概念:叙事散文是以写人记事为主的散文,它对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,同时表现作者的认识和感受,也带有浓厚的抒情成分,字里行间充满饱满的感情。

特点:叙事散文侧重于从叙述人物和事件的发展变化过程中反映事物的本质,包含时间、地点、人物、事件等因素,从一个角度选取题材,表现作者的思想感情。

文体知识

驿路梨花

诗题意思:作者以此为题,用洁白如雪、不浮华、不艳丽的梨花的具体形象,象征雷锋精神,把抽象的社会主义风尚的本质特征鲜明地揭示出来。

解释题目

驿路梨花:是由诗句“驿路梨花处处开”演化而来的,一语双关,字面指驿路上的梨花,实指“梨花”其人“梨花”精神。

新知讲解

新知讲解

彭荆风(1929—2018),江西萍乡人,汉族。当代作家。1949年加入人民解放军,1950年随军进入云南,同年加入中国共产党。原就职于成都军区创作室,任主任,职称文学创作一级,1956年加入省作协。1956年9月加入中国作家协会。于1990年退休。他的主要作品有长篇小说《断肠草》《绿月亮》,短篇小说集《红指甲》《当芦笙吹响的时候》,散文集《泸沽湖水色》,电影文学剧本《芦笙恋歌》等。

作者作品

新知讲解

作者从1950年春随军进入云南以来,大部分时间都在那里生活……作者写《驿路梨花》是在被迫搁笔多年后的1977年秋。那时党中央重新提出了学习雷锋……作者想起来边疆许许多多朴实的人和事,想起了曾经见过的那深山大岭里的小茅屋,默默地为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使作者立即拿起笔来。

创造背景

新知讲解

记准字音

竹篾

qiào

麂子

jǐ

miè

菌子

jùn

陡峭

huǎnɡ

恍惚

驿路

yì

撵走

niǎn

修葺

qì

词语解释

竹篾:

修葺:

折损:

驿路:

迷茫:

新知讲解

劈成薄片的竹条。

修理(建筑物)。

指因过分尊敬或待遇而承受不起。

又叫“驿道”,古时为传递政府文书而开辟的交通大道,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。

广阔而看不清楚。

词语解释

恍惚:(记得、听得、看得)不真切,不清楚。

简陋:

延伸:

晶莹:

修长:

香气四溢:

新知讲解

(房屋、设备等)简单粗陋;不完备。

延长;伸展。

形容光亮而透明。

指香气浓郁,向四面飘散。

细长。修,长,高。

新知讲解

1、全文以"我"和老余的见闻为主线展开情节,可分五部分。

文章结构

第一部分(1-8段),写"我"和老余见到小屋。

第二部分(9-12段),写"我"和老余水足饭饱之后,怀着满意的心情猜测。

第三部分(13-27段),写"我们"和老猎人之间的误会。

第四部分(28-36段),写"我们"遇到梨花的妹妹。

第五部分(37自然段),最后点题点人。

品读课文

新知讲解

一、文章是怎样来描写驿路上的梨花?(快速阅读课文,用笔画出描写梨花的句子。)

1、文章有几处描写了梨花?分别在哪里?

第一处:4─6自然段,(文章的开头)

第二处:27自然段,(文章的中间)

第三处:37自然段,(文章结尾)

2、这几处描写哪些是实写的,哪些是虚写的?

第一处:实写;

第二处;虚写;

第三处;望梨花(实写)联想梨花诗句(虚写)

品读课文

新知讲解

3、在这诗一般的美妙环境中,我和老余有心思赏花吗?从哪句话可看出来?

“没有”

“我们有点着急了”

4、我们为什么着急?(或我们当时所处的境况怎样?)

我们当时所处的状况:山高、坡陡、林密、 人少或稀。

品读课文

新知讲解

5、可是,在这所没人的房子里,我们却受到了许多优待,这些优待是什么?

①邀请的方式是热情的:“请进”②准备的物质是丰厚的:③安排是细心的 ④感受是温馨的:

6、读27自然段,思考:这部分运用了什么写作手法? 这一次仅仅是为了写梨花吗?

联想

(还写人)多好的梨花啊!赞花,更是赞人。

品读课文

新知讲解

7、作者为什么要把梨花姑娘放到梨花林里去写呢?

写梨花的香气四谥是为了赞美梨花姑娘的纯洁美好的心灵,表达自己的感激之情。

8、究竟谁是房子的主人呢?

按时间的顺序小茅屋的建造和照料过程应该是怎样的?

过去

现在

十几年前

解放军路过

建小茅屋

梨花姑娘照料小茅屋

梨花姑娘

出嫁后

妹妹接着

照料小茅屋

瑶族老人借住

照看小茅屋

“我们”路过

住宿,修屋

插叙

插叙

插叙

新知讲解

8、究竟谁是小茅屋的主人呢?

品读课文

我们都为小茅屋做出了贡献我们都是小茅屋的主人

品读课文

新知讲解

9、齐读最后一段,“处处开”的仅是梨花吗?

处处开的不仅仅是梨花,而是助人为乐的梨花精神,即雷锋精神,“处处开”就是雷锋精神处处得到了发扬光大,加深了主题。

10、驿路梨花的三种含义

①自然界中的梨花

②梨花姑娘

③梨花精神,即雷锋精神

品读课文

新知讲解

11、这篇文章的主题是:

文章以梨花为线索,以物喻人的形式,在寻找小茅屋主人的曲折情节中,再现了雷锋精神在少数民族地区生根开花不断传递的动人情景。饱含了作者对助人为乐的雷锋精神、少数民族的淳朴民风,对青年一代的赞美、热爱之情,歌颂了互助互爱的良好社会风貌。

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

品读课文

新知讲解

12、本文有着怎样的写作特色?

(1)选材典型,主题鲜明

作者选取边疆驿站作为故事背景,增强了主题思想的感人力量。作品围绕着山中小屋由来展开情节,牵连的时间超过十年,牵连的人物有解放军和老百姓,有老人、中年人和青少年,有汉族,也有瑶族、哈尼族。助人为乐的雷锋精神像一条闪光的红线,在漫长的岁月中将这些人物联系在一起并集中在山中小屋这一“焦点”上,从小屋中我们可以看到雷锋精神在不断延续、发扬。

品读课文

新知讲解

12、本文有着怎样的写作特色?

(2)构思巧妙,引人入胜

本文叙述了“我”和老余的所见所闻,围绕“小茅屋到底主人是谁”,巧设了“两次误会”“三个悬念”。

(3)设置悬念的作用:

本文通过层层设置悬念和误会,使故事情节

波澜起伏,扣人心弦,增强了文章的趣味性,激发了读者的阅读兴趣。【设置悬念,必须解开悬念,设置悬念的基本模式:设置悬念——

探因解疑——解疑明旨】

精读课文

1、第1、2段的自然环境描写有什么作用?

第1、2段的自然环境描写交代了故事发生的时间、地点,写出了山的高,陡峭,暗示了翻山的艰难,衬托出“我们”天晚赶路的艰难、找不到住处的焦急,为下文写小茅屋的出现及“我们”的惊喜做铺垫。

2、第9—11段详细描写小屋内部的环境,有什么作用?

详细描写小屋内部的环境,交代了小屋布置的情况,也从侧面表现了小屋主人的热情、细心、周到,以及助人为乐的品质。

拓展延伸

精读课文

3、请赏析“我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘”中“闪”的表达效果。

“闪”有突然出现的意思。“闪出”形象的写出了因梨树遮挡“我们”突然发现小姑娘们的情形,又写出了哈尼小姑娘动作的轻快、灵活,体现了他们的活泼。

【答题技巧】赏析重点词语类试题的答题思路:

(1)解释词义的本义;(2)根据上下文,从修辞义、引申义、临时义、情感义等角度分析其语境义;(3)结合文章内容分析其表达主题、突出形象特点等的作用。

拓展延伸

精读课文

拓展提高

4、梨花的妹妹讲述十多年前解放军盖小茅屋以及梨花照料小屋的事,在文中起什么作用?

这一讲述属于插叙,既交待了小屋的建造者、照料着,以及他们这样做的缘由,解开前面的悬念,又介绍了未出场的梨花姑娘,从侧面描写了她的善良与乐于助人,也歌颂了助人为乐的雷锋精神。

【答题技巧】插叙的作用:(1)补充情节,丰富文章内容;(2)推动情节发展:(3)为下文内容做铺垫;(4)衬托、刻画、突出人物形象特征;(5)结构紧凑,富于变化,避免平铺直叙。

精读课文

拓展延伸

5、文章结尾再次描写梨花美景,并引用陆游的诗句“驿路梨花处处开”,有何妙处?

文章结尾再次描写梨花美景是对人物美好品质的赞美。引用诗句,在结构上,照应题目,画龙点睛;内容上,这里的“梨花”语义双关,“驿路梨花处处开”不仅指梨花处处盛开,又以花喻人,喻雷锋精神,赞美雷锋精神相互传递,发扬光大,深化了中心。

品读课文

拓展延伸

6、课文中有几处描写梨花的语句?这些描写起什么作用?

一共有四处。(1)白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊! (2)一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。 (3)这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱…… (4)我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

以梨花美景来衬托美丽的哈尼小姑娘们,以花写人,以花映人,写出了花的美,更突出了人的精神的美。表达出对助人为乐的雷锋精神的赞美之情。

品读课文

课堂总结

这篇文章,从整体上看是按"我们"的所见所闻的时间顺序组织材料的,是顺叙,在顺叙过程中又有插叙; 如果按小茅屋的产生及迁延过程看,又是溯源的倒叙,恰似倒卷珠帘。在情节的安排上,作者巧妙地设置悬念和误会,使情节富有戏剧性。整篇文章,短短的篇幅,却形成了路转峰回,跌宕起伏之势,读来很有味道。

雷锋精神代代传

梨花林中发现小屋(1—8):

得知小屋主人名叫梨花

(13—27):

热情赞美结束全篇(37):梨花衬托小姑娘,心灵纯美

驿路梨花

课堂总结

写作思路

山峦层叠天色晚,做铺垫

小屋主人热情、周到,彰显品质

小屋解除“我们”的疲劳、

饥饿(9—12):

小屋无人无灯,设置悬念

猜测小屋主人身份,深化悬念

误认小屋主人,再设悬念

说出小屋主人名字,似解悬念

小姑娘讲述小屋来历

(28—36):

讲出盖屋的主人,又生悬念

小姑娘说明原委,解开悬念

作业布置

1、课文中写的人物及其出场顺序是:

“我”和老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘、(解放军)、(梨花)。

2、复述课文:(1)按课文顺序复述:

“我”和老余发现小茅屋——瑶族老人为小屋送米——“我们”一起修葺小茅屋——梨花妹妹照看小茅屋——梨花妹妹说十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋——姐姐梨花照料小茅屋。

(2)按时间顺序复述:

十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋,方便过路人——哈尼族姑娘梨花照料小茅屋——梨花出嫁后梨花妹妹继续照料小茅屋——瑶族老人借住后送来大米——“我们”路过这里住宿,修葺了小茅屋。

作业布置

3、你能找出文章的五件好事是什么?

(1)我和老余给房顶加草,挖排水沟

(2)瑶族老人专门运粮食

(3)一群小姑娘照管小屋

(4)解放军叔叔砍树割草盖小屋

(5)梨花姑娘照料小屋

4、结合加点的词语,品味下列语句。

(1)温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了。

烘托出“我们”在深山中见到小茅屋、有歇身之处后那种愉快的心情。

作业布置

(2)我和老余同时抓住老人的手,抢着说感谢的话。

“我和老余”误以为瑶族老人是小茅屋的主人,所以“同时抓住老人的手”,“抢着”说话,表达了“我们”对“主人”的感激之情。

(3)我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。

“闪出”写出了动作的轻快、活跃,与她们的年龄特征相吻合。

(4)我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

“充满朝气”写出了哈尼小姑娘的活力,“不由得”写出了作者被这种情景所感动,不由自主产生了强烈的赞美之情。

人

口

手

勤

努

奋

力

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读