华师大版科学七年级下册期中复习(1水-2空气)(课件 27张PPT)

文档属性

| 名称 | 华师大版科学七年级下册期中复习(1水-2空气)(课件 27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-04-20 10:27:02 | ||

图片预览

文档简介

期中复习(一二章)

华师大科学七年级下册

第一章 水

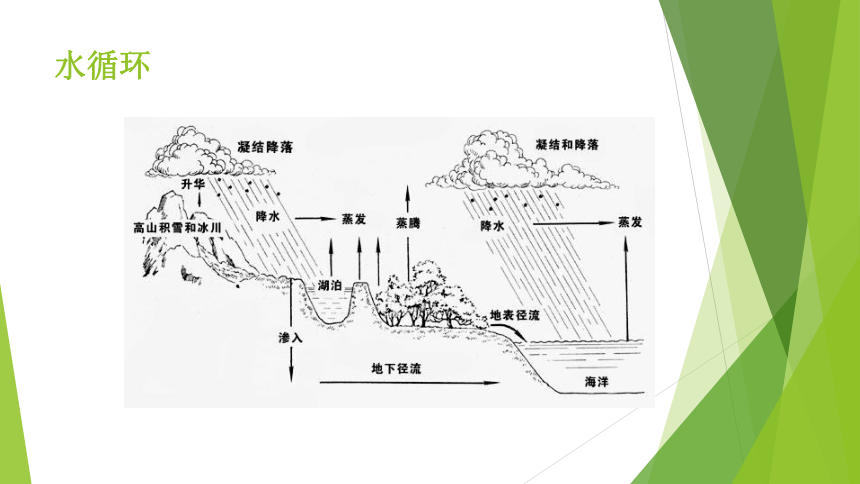

水循环

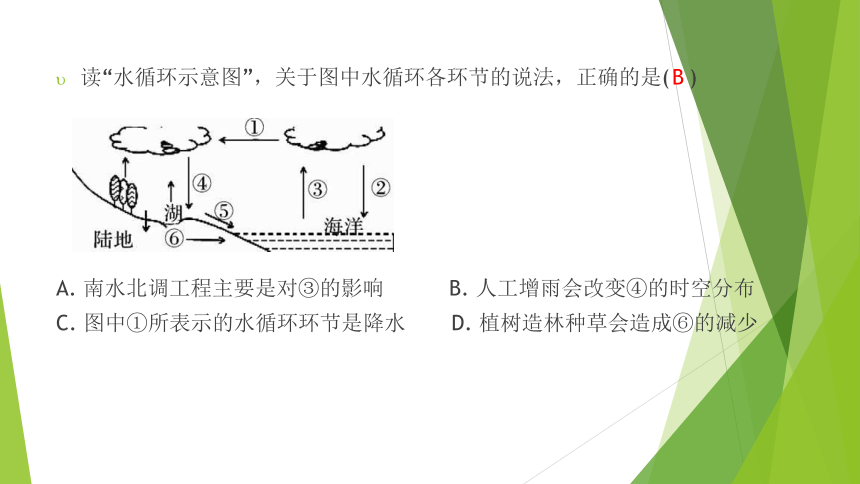

读“水循环示意图”,关于图中水循环各环节的说法,正确的是(?? )

A. 南水北调工程主要是对③的影响 B. 人工增雨会改变④的时空分布

C. 图中①所表示的水循环环节是降水 D. 植树造林种草会造成⑥的减少

B

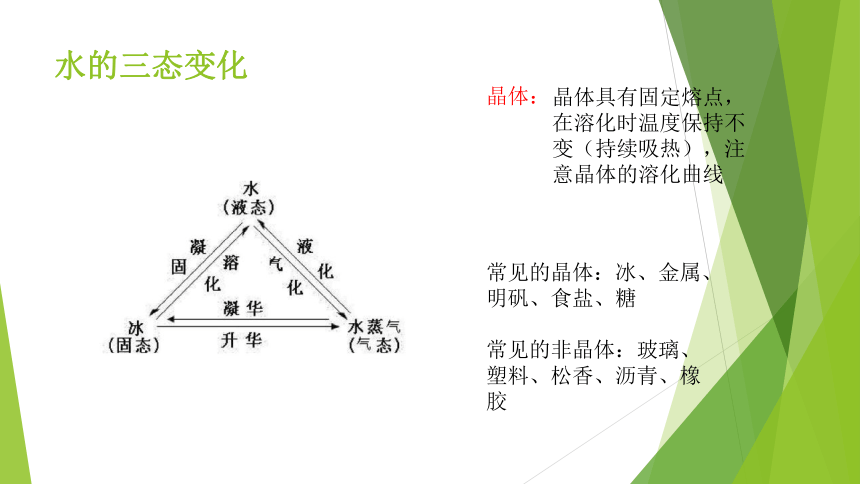

水的三态变化

晶体:

常见的晶体:冰、金属、明矾、食盐、糖

常见的非晶体:玻璃、塑料、松香、沥青、橡胶

晶体具有固定熔点,在溶化时温度保持不变(持续吸热),注意晶体的溶化曲线

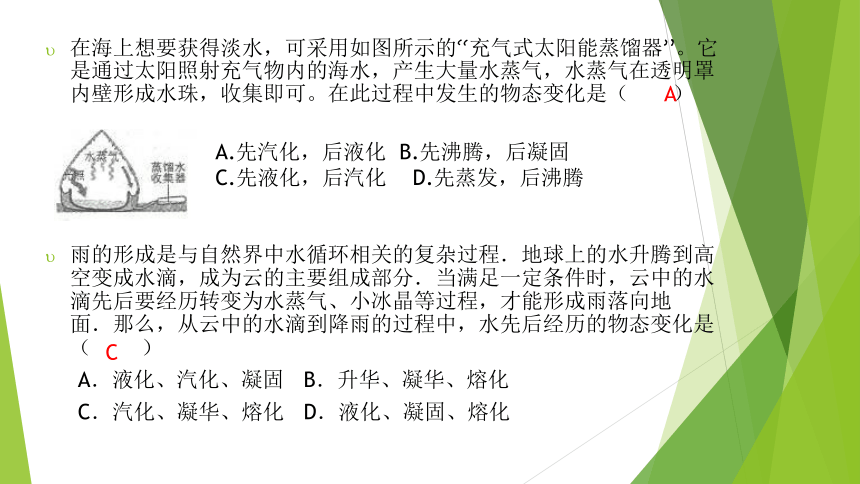

在海上想要获得淡水,可采用如图所示的“充气式太阳能蒸馏器”。它是通过太阳照射充气物内的海水,产生大量水蒸气,水蒸气在透明罩内壁形成水珠,收集即可。在此过程中发生的物态变化是( )

雨的形成是与自然界中水循环相关的复杂过程.地球上的水升腾到高空变成水滴,成为云的主要组成部分.当满足一定条件时,云中的水滴先后要经历转变为水蒸气、小冰晶等过程,才能形成雨落向地面.那么,从云中的水滴到降雨的过程中,水先后经历的物态变化是( )

A.液化、汽化、凝固 B.升华、凝华、熔化

C.汽化、凝华、熔化 D.液化、凝固、熔化

A.先汽化,后液化 B.先沸腾,后凝固

C.先液化,后汽化 D.先蒸发,后沸腾

A

C

水是常用的溶剂

溶液:由一种或一种以上的物质分散到另一种液态物质里,形成均一、稳定的液体(化合物)。

溶剂和溶质的区分:

气体、固体溶于液体,则气体或固体是溶质,液体是溶剂

液体溶于液体,含量多的液体是溶剂,少的则是溶质

有水存在,无论水有多少,水是溶剂

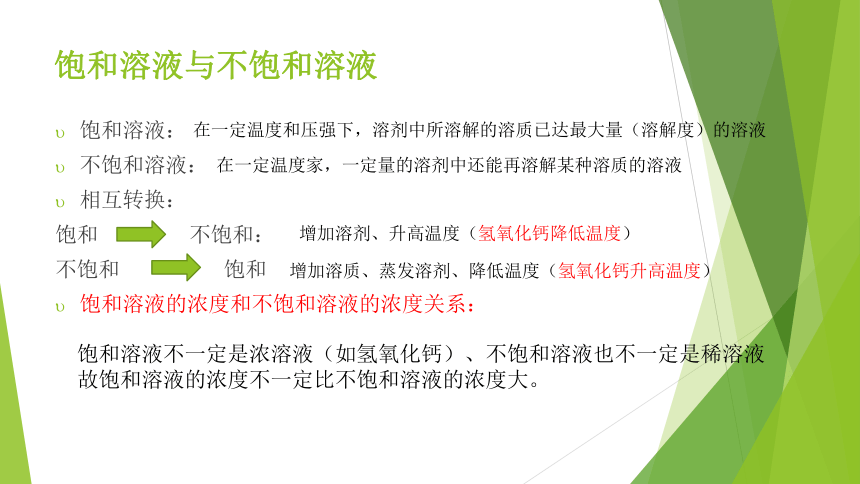

饱和溶液与不饱和溶液

饱和溶液:

不饱和溶液:

相互转换:

饱和 不饱和:

不饱和 饱和

饱和溶液的浓度和不饱和溶液的浓度关系:

在一定温度和压强下,溶剂中所溶解的溶质已达最大量(溶解度)的溶液

在一定温度家,一定量的溶剂中还能再溶解某种溶质的溶液

增加溶剂、升高温度(氢氧化钙降低温度)

增加溶质、蒸发溶剂、降低温度(氢氧化钙升高温度)

饱和溶液不一定是浓溶液(如氢氧化钙)、不饱和溶液也不一定是稀溶液

故饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大。

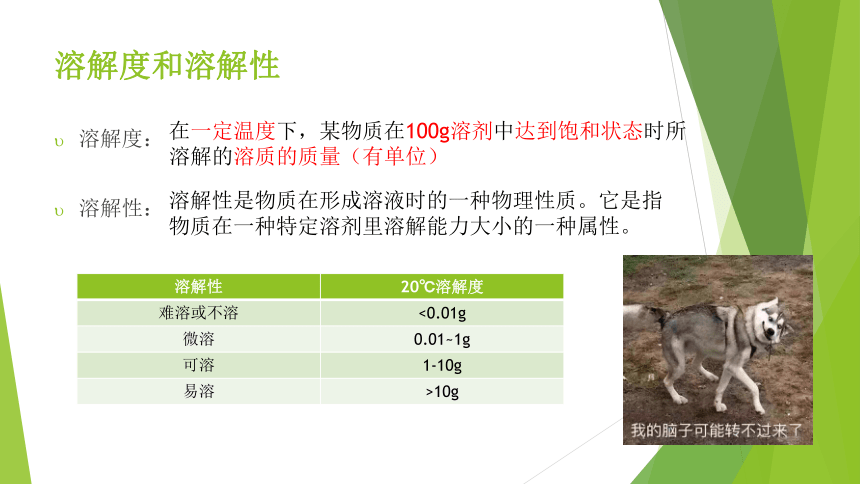

溶解度和溶解性

溶解度:

溶解性:

在一定温度下,某物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的质量(有单位)

溶解性是物质在形成溶液时的一种物理性质。它是指物质在一种特定溶剂里溶解能力大小的一种属性。

溶解性 20℃溶解度

难溶或不溶 <0.01g

微溶 0.01~1g

可溶 1-10g

易溶 >10g

溶解度曲线

甲、乙两种物质的溶解度曲线如图所示,下列说法正确的是( )

A. 甲的溶解度大于乙的溶解度

B. 两种物质的溶解度都随温度升高而增大

C. t1℃时,甲、乙两种物质的溶液中,溶质质量分数相等

D. t2℃时,甲的饱和溶液溶质质量分数为50%

如图是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线图,请回答:

(1)A、B、C三种物质的溶解度受温度影响最大的是________ ;

(2)t1℃时A的溶解度________(填“>”、“<”或“=”)C的溶解度;

(3)在t2℃时,将15gC物质加入到50g水中,充分搅拌后,所得溶液中溶

质的质量分数为________ .

B

A

<

20%

浊液

悬浊液:固体小颗粒悬浮在液体里的混合物

乳浊液:小液滴悬浮在液体里的混合物

悬浊液和乳浊液都属于浊液

Tip:洗涤剂清洗油污是乳化现象

汽油清洗油污是利用了油污可溶于汽油,所以是溶解现象

配制溶液

溶质质量分数= m质/ m液

变式::m质=m液×溶质质量分数, : m液=m质/溶质质量分数

例:将10克氯化钠溶解于40克水中,将得到溶质质量分数为多少的溶液?

要配制30%60克硝酸钾溶液,需要硝酸钾多少克? 水多少克?

溶质质量分数= m质/m液=100%=20%

答:将得到质量分数为20%的溶液

m质=m液×溶质质量分数=60g 30%=18g

m剂=m液-m质=60g-18g=42g

答需要硝酸钾18g,水42g

水的组成

正极产生气体:

负极产生气体

体积比:

得到结论:

氧气的检验:

氢气的检验:

电解水实验:

氧气

氢气

1:2

水是由氢(氢元素)、氧(氧元素)组成的。

用带火星的木条,复燃则是氧气

能燃烧,但染色火焰,生成水

文字表达式:

水 氧气 + 氢气

通电

第二章 空气

空气的存在

空气有质量

大气压存在的证明:

实验一:覆杯实验

实验二:马德堡半球实验(同时证明大气压存在和大气压很大)

空气的成分

红磷燃烧实验:

文字表达式(实验原理):

注意细节:

红磷 + 氧气 五氧化二磷

点燃

1、气密性检查

2、瓶中加少量水

3、红磷过量

4、红磷点燃后立即伸入集气瓶,并塞紧瓶塞

5、冷却至室温后再打开止水夹

实验现象:

红磷燃烧,生成大量白烟,冷却至室温后打开止水夹,烧杯中的水沿导管进入集气瓶,体积约为瓶内空气体积的

氧气

工业制氧:分离液态空气法(利用液氮和液氧的沸点不同)

物理性质:

1、颜色:

2、气味:

3、密度:

4、水溶性:

无色

无味

密度略大于空气(可用向上排空气法收集)

不易溶于水(可用排水法收集)

氧气

化学性质

氧气的检验:能使带火星的木条复燃(利用其具有助燃性)

碳在氧气中燃烧:

文字表达式:

现象:在空气中:红光

在氧气中:白光

放出热量,生成一种能使澄清石灰水变浑浊的气体(检验二氧化碳)

碳 + 氧气 二氧化碳

点燃

硫在氧气中燃烧

文字表达式:

现象:

实验前在瓶底放少量水:

硫 + 氧气 二氧化硫

空气中:微弱的淡蓝色火焰

氧气中:明亮的蓝紫色火焰

放出热量,生成刺激性气味气体(二氧化硫)

点燃

吸收二氧化硫(一种空气污染物,酸雨的主要成因),

防止空气污染

铁在氧气中燃烧

文字表达式:

现象:

铁丝为什么绕成螺线状?为什么要等火柴快燃尽时再插入集气瓶?

集气瓶底部放少量的水或细砂,为什么?

铁 + 氧气 四氧化三铁

点燃

空气中:不燃烧

氧气中:剧烈燃烧,火星四射,

放出热量,生成黑色固体

增大与氧气的接触面积。防止火柴燃烧过多消耗氧气,不利于铁丝的燃烧。

防止高温熔化物溅落使瓶底炸裂

燃烧 缓慢氧化

反应速度

是否会发光

是否会发热

是否与氧气发生反应

剧烈

会发光

会发热

缓慢

不会发光

会发热(很快散失掉)

燃烧与缓慢氧化是物质与氧气反应的最常见方式。

是

是

氧化反应

燃烧与灭火

燃烧的条件:

1、要有可燃物

2、要有助燃物(一般是氧气)

3、温度要达到着火点

白磷

白磷

热水

红磷

白磷

热水

氧气

燃烧与灭火

灭火的原理和方法:

1.要有可燃物。

2.要有氧气(或空气)。

3.温度要达到可燃物的

着火点。

1.清除可燃物

2.隔绝氧气(或空气)。

3.降温到可燃物的

着火点以下。

燃烧的条件

灭火的原理

灭火原理

下列火情的灭火原理是什么?

1)有水源的地方用水浇灭。

2)用鼓风机的强风吹灭。

3)用树枝拍打将火打灭。

4)用飞机投放干粉将火熄灭。

5)在火场边缘将树木砍光。

降低燃烧物的温度

降低燃烧物的温度

隔绝空气

隔绝空气

清除可燃物

一般不能降低可燃物的着火点

二氧化碳

物理性质:

1、颜色:

2、气味:

3、密度:

4、水溶性:

用途:

无色

无味

密度比空气大(向上排空气法)

能溶于水(不能用排水法)

制作碳酸饮料、制作灭火器、

干冰人工降雨和舞台烟雾、气体肥料

二氧化碳

化学性质:

1、不可燃也不助燃

2、能使澄清石灰水便浑浊

文字表达式:

氢氧化钙 + 二氧化碳 水 + 碳酸钙

3、水溶液呈酸性

文字表达式:

水 + 二氧化碳 碳酸

华师大科学七年级下册

第一章 水

水循环

读“水循环示意图”,关于图中水循环各环节的说法,正确的是(?? )

A. 南水北调工程主要是对③的影响 B. 人工增雨会改变④的时空分布

C. 图中①所表示的水循环环节是降水 D. 植树造林种草会造成⑥的减少

B

水的三态变化

晶体:

常见的晶体:冰、金属、明矾、食盐、糖

常见的非晶体:玻璃、塑料、松香、沥青、橡胶

晶体具有固定熔点,在溶化时温度保持不变(持续吸热),注意晶体的溶化曲线

在海上想要获得淡水,可采用如图所示的“充气式太阳能蒸馏器”。它是通过太阳照射充气物内的海水,产生大量水蒸气,水蒸气在透明罩内壁形成水珠,收集即可。在此过程中发生的物态变化是( )

雨的形成是与自然界中水循环相关的复杂过程.地球上的水升腾到高空变成水滴,成为云的主要组成部分.当满足一定条件时,云中的水滴先后要经历转变为水蒸气、小冰晶等过程,才能形成雨落向地面.那么,从云中的水滴到降雨的过程中,水先后经历的物态变化是( )

A.液化、汽化、凝固 B.升华、凝华、熔化

C.汽化、凝华、熔化 D.液化、凝固、熔化

A.先汽化,后液化 B.先沸腾,后凝固

C.先液化,后汽化 D.先蒸发,后沸腾

A

C

水是常用的溶剂

溶液:由一种或一种以上的物质分散到另一种液态物质里,形成均一、稳定的液体(化合物)。

溶剂和溶质的区分:

气体、固体溶于液体,则气体或固体是溶质,液体是溶剂

液体溶于液体,含量多的液体是溶剂,少的则是溶质

有水存在,无论水有多少,水是溶剂

饱和溶液与不饱和溶液

饱和溶液:

不饱和溶液:

相互转换:

饱和 不饱和:

不饱和 饱和

饱和溶液的浓度和不饱和溶液的浓度关系:

在一定温度和压强下,溶剂中所溶解的溶质已达最大量(溶解度)的溶液

在一定温度家,一定量的溶剂中还能再溶解某种溶质的溶液

增加溶剂、升高温度(氢氧化钙降低温度)

增加溶质、蒸发溶剂、降低温度(氢氧化钙升高温度)

饱和溶液不一定是浓溶液(如氢氧化钙)、不饱和溶液也不一定是稀溶液

故饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大。

溶解度和溶解性

溶解度:

溶解性:

在一定温度下,某物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的质量(有单位)

溶解性是物质在形成溶液时的一种物理性质。它是指物质在一种特定溶剂里溶解能力大小的一种属性。

溶解性 20℃溶解度

难溶或不溶 <0.01g

微溶 0.01~1g

可溶 1-10g

易溶 >10g

溶解度曲线

甲、乙两种物质的溶解度曲线如图所示,下列说法正确的是( )

A. 甲的溶解度大于乙的溶解度

B. 两种物质的溶解度都随温度升高而增大

C. t1℃时,甲、乙两种物质的溶液中,溶质质量分数相等

D. t2℃时,甲的饱和溶液溶质质量分数为50%

如图是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线图,请回答:

(1)A、B、C三种物质的溶解度受温度影响最大的是________ ;

(2)t1℃时A的溶解度________(填“>”、“<”或“=”)C的溶解度;

(3)在t2℃时,将15gC物质加入到50g水中,充分搅拌后,所得溶液中溶

质的质量分数为________ .

B

A

<

20%

浊液

悬浊液:固体小颗粒悬浮在液体里的混合物

乳浊液:小液滴悬浮在液体里的混合物

悬浊液和乳浊液都属于浊液

Tip:洗涤剂清洗油污是乳化现象

汽油清洗油污是利用了油污可溶于汽油,所以是溶解现象

配制溶液

溶质质量分数= m质/ m液

变式::m质=m液×溶质质量分数, : m液=m质/溶质质量分数

例:将10克氯化钠溶解于40克水中,将得到溶质质量分数为多少的溶液?

要配制30%60克硝酸钾溶液,需要硝酸钾多少克? 水多少克?

溶质质量分数= m质/m液=100%=20%

答:将得到质量分数为20%的溶液

m质=m液×溶质质量分数=60g 30%=18g

m剂=m液-m质=60g-18g=42g

答需要硝酸钾18g,水42g

水的组成

正极产生气体:

负极产生气体

体积比:

得到结论:

氧气的检验:

氢气的检验:

电解水实验:

氧气

氢气

1:2

水是由氢(氢元素)、氧(氧元素)组成的。

用带火星的木条,复燃则是氧气

能燃烧,但染色火焰,生成水

文字表达式:

水 氧气 + 氢气

通电

第二章 空气

空气的存在

空气有质量

大气压存在的证明:

实验一:覆杯实验

实验二:马德堡半球实验(同时证明大气压存在和大气压很大)

空气的成分

红磷燃烧实验:

文字表达式(实验原理):

注意细节:

红磷 + 氧气 五氧化二磷

点燃

1、气密性检查

2、瓶中加少量水

3、红磷过量

4、红磷点燃后立即伸入集气瓶,并塞紧瓶塞

5、冷却至室温后再打开止水夹

实验现象:

红磷燃烧,生成大量白烟,冷却至室温后打开止水夹,烧杯中的水沿导管进入集气瓶,体积约为瓶内空气体积的

氧气

工业制氧:分离液态空气法(利用液氮和液氧的沸点不同)

物理性质:

1、颜色:

2、气味:

3、密度:

4、水溶性:

无色

无味

密度略大于空气(可用向上排空气法收集)

不易溶于水(可用排水法收集)

氧气

化学性质

氧气的检验:能使带火星的木条复燃(利用其具有助燃性)

碳在氧气中燃烧:

文字表达式:

现象:在空气中:红光

在氧气中:白光

放出热量,生成一种能使澄清石灰水变浑浊的气体(检验二氧化碳)

碳 + 氧气 二氧化碳

点燃

硫在氧气中燃烧

文字表达式:

现象:

实验前在瓶底放少量水:

硫 + 氧气 二氧化硫

空气中:微弱的淡蓝色火焰

氧气中:明亮的蓝紫色火焰

放出热量,生成刺激性气味气体(二氧化硫)

点燃

吸收二氧化硫(一种空气污染物,酸雨的主要成因),

防止空气污染

铁在氧气中燃烧

文字表达式:

现象:

铁丝为什么绕成螺线状?为什么要等火柴快燃尽时再插入集气瓶?

集气瓶底部放少量的水或细砂,为什么?

铁 + 氧气 四氧化三铁

点燃

空气中:不燃烧

氧气中:剧烈燃烧,火星四射,

放出热量,生成黑色固体

增大与氧气的接触面积。防止火柴燃烧过多消耗氧气,不利于铁丝的燃烧。

防止高温熔化物溅落使瓶底炸裂

燃烧 缓慢氧化

反应速度

是否会发光

是否会发热

是否与氧气发生反应

剧烈

会发光

会发热

缓慢

不会发光

会发热(很快散失掉)

燃烧与缓慢氧化是物质与氧气反应的最常见方式。

是

是

氧化反应

燃烧与灭火

燃烧的条件:

1、要有可燃物

2、要有助燃物(一般是氧气)

3、温度要达到着火点

白磷

白磷

热水

红磷

白磷

热水

氧气

燃烧与灭火

灭火的原理和方法:

1.要有可燃物。

2.要有氧气(或空气)。

3.温度要达到可燃物的

着火点。

1.清除可燃物

2.隔绝氧气(或空气)。

3.降温到可燃物的

着火点以下。

燃烧的条件

灭火的原理

灭火原理

下列火情的灭火原理是什么?

1)有水源的地方用水浇灭。

2)用鼓风机的强风吹灭。

3)用树枝拍打将火打灭。

4)用飞机投放干粉将火熄灭。

5)在火场边缘将树木砍光。

降低燃烧物的温度

降低燃烧物的温度

隔绝空气

隔绝空气

清除可燃物

一般不能降低可燃物的着火点

二氧化碳

物理性质:

1、颜色:

2、气味:

3、密度:

4、水溶性:

用途:

无色

无味

密度比空气大(向上排空气法)

能溶于水(不能用排水法)

制作碳酸饮料、制作灭火器、

干冰人工降雨和舞台烟雾、气体肥料

二氧化碳

化学性质:

1、不可燃也不助燃

2、能使澄清石灰水便浑浊

文字表达式:

氢氧化钙 + 二氧化碳 水 + 碳酸钙

3、水溶液呈酸性

文字表达式:

水 + 二氧化碳 碳酸

同课章节目录