备考2011高效学习方案历史考点专项突破:2-2两汉时期的民族关系、对外关系和秦汉文化

文档属性

| 名称 | 备考2011高效学习方案历史考点专项突破:2-2两汉时期的民族关系、对外关系和秦汉文化 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-12-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

两汉时期的民族关系、对外关系和秦汉文化

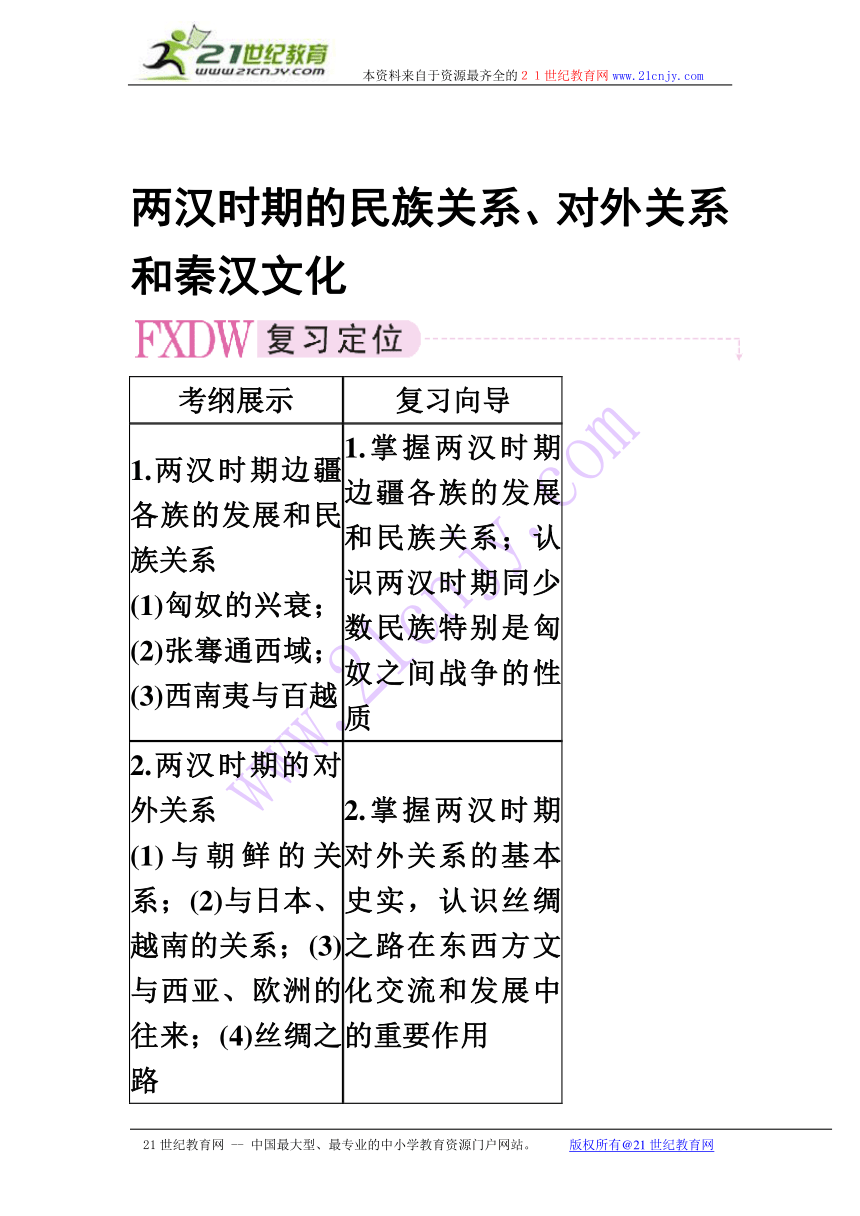

考纲展示 复习向导

1.两汉时期边疆各族的发展和民族关系(1)匈奴的兴衰;(2)张骞通西域;(3)西南夷与百越 1.掌握两汉时期边疆各族的发展和民族关系;认识两汉时期同少数民族特别是匈奴之间战争的性质

2.两汉时期的对外关系(1)与朝鲜的关系;(2)与日本、越南的关系;(3)与西亚、欧洲的往来;(4)丝绸之路 2.掌握两汉时期对外关系的基本史实,认识丝绸之路在东西方文化交流和发展中的重要作用

3.秦汉时期的文化(1)科学技术;(2)哲学与宗教;(3)史学与文学;(4)雕塑与绘画 3.了解秦汉时期的科技文化成就,理解秦汉时期文化发展的原因以及特点等

1.与匈奴的关系

(1)匈奴的发展状况

①生产生活方面:以畜牧业为主,也从事农业。公元前3世纪时,广泛使用铁器。

②社会发展方面:秦汉之际,匈奴冒顿单于统一北方草原,形成强大的奴隶制国家。东汉初年,匈奴分裂为南匈奴和北匈奴。

(2)与匈奴的关系

①西汉

汉初:由于国力较弱,采取和亲政策,并进行贸易往来。

汉武帝:由于国力强盛,派卫青、霍去病三次进攻匈奴。

汉元帝:匈奴混战,呼韩邪部归附汉朝,汉采取和亲政策,昭君出塞,双方互市。

②东汉

南匈奴向汉称臣,与汉人杂居。

北匈奴退居漠北,窦固、窦宪先后出击北匈奴,北匈奴政权瓦解。

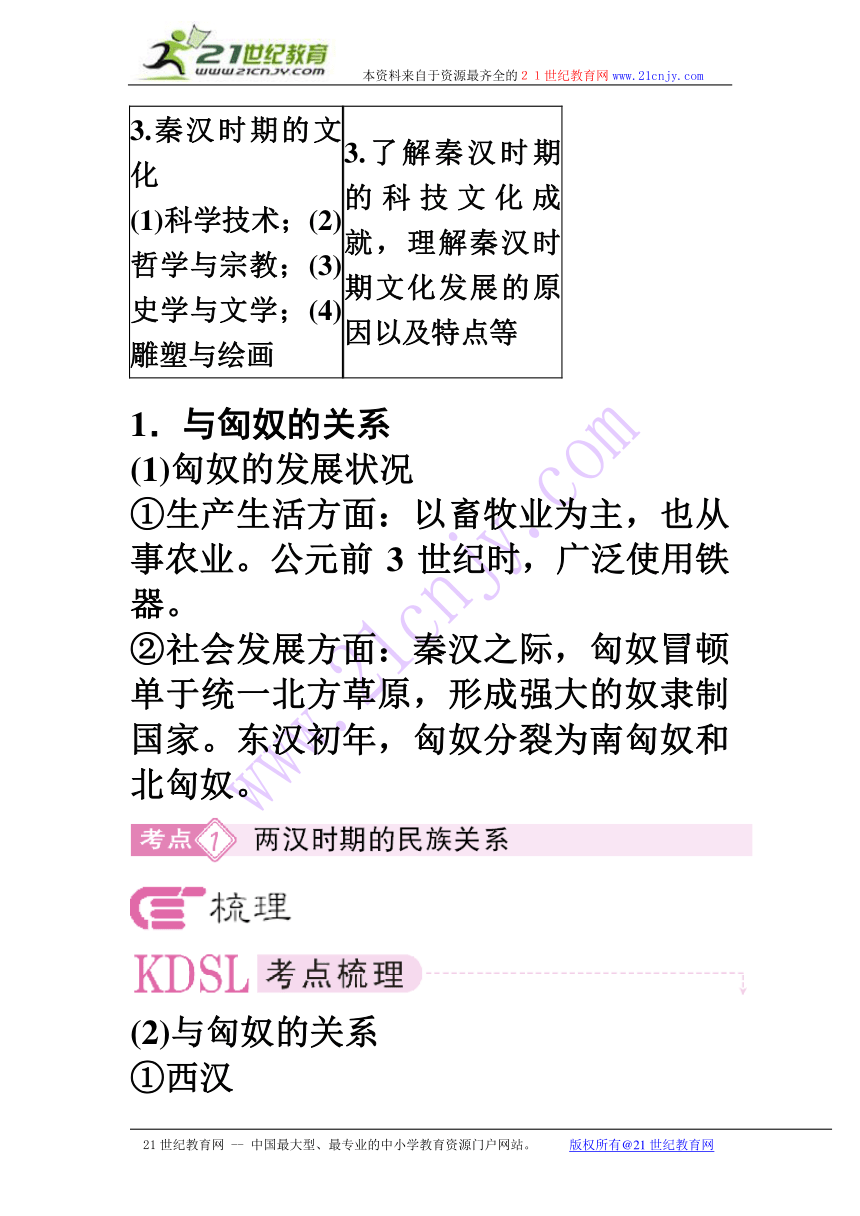

2.与西域的关系

西汉 张骞通西域 目的:汉武帝为反击匈奴做准备。经过:公元前138年和公元前119年两次出使西域。意义:①了解了西域情况,为反击匈奴提供了资料;②密切了中原同西域地区的经济文化联系,促进了西域的进步,丰富了中原的物质生活

加强管理 公元前60年设西域都护,管理西域,保护商旅往来,它的设置标志着西域正式归属中央政权

东汉 汉明帝时派班超经营西域,重建西域都护,西域与内地联系加强

3.与西南夷、百越的关系

(1)对西南夷地区的统治

汉武帝时先后在西南夷地区设郡,西汉末年,夷人起兵反抗。

东汉初西南夷重新并入汉朝版图。

(2)对百越地区的统治

汉武帝时设立南海等九郡,管辖百越。

正确认识秦汉时期民族间的战争

(1)秦汉时期,中原政权与匈奴、越族、西南夷等民族发生战争,这些战争是中华民族内部的战争,因此不具有侵略和反侵略的性质,但存在着进步与落后、正义与非正义之分。如秦对匈奴的战争、两汉对匈奴的战争都是为了维护中原的安定,有利于社会生产的发展,因此具有正义性,而匈奴南下掠夺,则是非正义的掠夺战争。

(2)各族间的战争是各民族交往的形式之一,同时战争是暂时的,和平交往则是历史的主流。随着各民族间交往与交流的发展,随着民族融合的不断加强,民族间的矛盾与隔阂也逐渐减弱直至消除。所以古代史上的民族间的战争,是中华民族内部兄弟民族间的矛盾和利益冲突的表现,不能反映民族关系的主流。

【例1】 (2009·江西重点中学联考)吴师道(元):“平城围后几和亲,不断边烽与战尘。一出宁胡终汉世,论功端合胜前人。”翦伯赞:“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。何如一曲琵琶好,鸣镝(响箭)无声五十年。”两首诗歌反映了两汉对匈奴的不同政策,决定西汉“平城围后几和亲”和“汉武雄图载史篇”的关键性因素是 ( )

A.匈奴是否南下

B.西汉国力的强弱

C.双方统治者的决策

D.民族融合的程度

【解析】 首先应理解两首诗所反映的不同政策,一种是“和亲”政策,一种是军事反击政策。西汉初期,匈奴不断南下进攻,鉴于国力有限,汉政府不得不与匈奴“和亲”;汉武帝时,西汉国力强盛,对匈奴展开了长达十年的军事反击。所以B项符合题意。

【答案】 B

与朝鲜的关系 ①秦汉之际,数万北方人民为避战乱,迁往朝鲜。②朝鲜半岛南部的三韩曾多次派人会见汉武帝和光武帝。③经济文化交流密切,朝鲜的特产檀弓、果下马等输入中国,中国的铜镜、漆器等工艺品以及铁制生产工具等输出到朝鲜

与日本的关系 ①汉武帝时日本有三十多个国家“使译通于汉”,光武帝时倭奴国遣使来汉②中国的铁器、铜器、丝帛传往日本,丰富了倭人的物质文化生活

与越南的关系 经济文化交流密切,中国的铁犁牛耕技术、水利工程技术在越南推广。越南的象牙、犀牛、珍珠等不断输往中国

丝绸之路 陆路 条件:西汉丝织业发达,张骞通西域。路线:长安——河西走廊——西域——安息——大秦。影响:①与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流;②中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝技术、铸铁术、井渠法、造纸术先后西传;③佛教通过丝绸之路传入中国

海路 路线:广东沿海—印支半岛—马来半岛—马六甲海峡—孟加拉湾—印度半岛南端影响:加强了中国同东南亚、南亚各国的联系,从水路沟通了东西外交圈之间的联系

与西亚、欧洲的关系 ①安息:是西亚的大国,通过丝绸之路与汉朝交往频繁,还通过海上丝绸之路,在大秦与汉朝之间进行转手贸易。②大秦:公元97年,班超曾派人出使大秦,但未能到达大秦。166年,大秦安敦王朝派使者到达东汉,将象牙、犀角等礼物送给东汉皇帝。这是正史中关于中国同欧洲直接往来的最早记载

1.两汉时期对外关系发展的原因

(1)物质基础:以中华文明为中心的东亚文明在两汉时期有了新的发展,汉朝国力空前强大。

(2)政策因素:两汉时期推行了积极的对外交往政策,积极开展了对外交往活动。

(3)以中国为中心的东方文明日益扩展,吸引了东亚和世界各地的国家和民族。

(4)对外交通出现突出进展,张骞和班超出使西域,开辟了中西交通的新纪元。

2.两汉时期对外交往的主要方式

(1)经济往来:如两汉与朝鲜、越南保持着频繁的贸易往来,朝鲜、越南的特产输往中国,中国的铜器、铁农具等输往这些国家;通过丝绸之路与西亚、大秦等国进行商品贸易。

(2)技术文化往来:如朝鲜引进中国先进文化,辰韩被称为“秦韩”,中国的铁制生产工具输出到朝鲜;中国的铁犁牛耕技术、水利工程技术在越南得到推广;通过丝绸之路,中国的养蚕缫丝技术、铸铁技术、井渠法、造纸技术等传到西亚和欧洲。

(3)政治往来:汉武帝时,日本诸国“使译通于汉”;光武帝时,倭国“遣使奉献”;班超出使大秦,大秦派使臣来华等。

【例2】 (2009·开封市高三年级第一次模拟考试)下图为1979年在甘肃省出土的东汉时期古希腊文铅饼(外国货币),由此我们可以获取的历史信息是( )

A.这是张骞出使西域时使用的货币

B.丝绸之路开通后,西方铸币技术东传

C.丝绸之路开通后,有外国商人来华贸易

D.长安城各地商人来来往往,商业繁荣

【解析】 本题考查考生的知识迁移能力。该货币是东汉时期的外国货币,而张赛出使西域是在西汉,排除A;该货币在甘肃出土不能说明西方铸币技术东传也不能说明长安城商业繁荣,排除B、D。

【答案】 C

1.原因、地位和特点

(1)原因

①秦汉时期社会经济的进步是秦汉文化发展的物质基础,促进社会经济发展的许多科技成就既是秦汉文化发展的表现,又是秦汉经济发展的动力。

②秦汉形成统一帝国,政治统一,为各地人民生产生活交流,为秦汉文化的发展创造了条件。

③强有力的政府也促进了秦汉文化的发展。秦始皇统一文字,西汉武帝以后大兴儒学教育,鼓励对外交流,东汉明帝求佛法等政策措施都有利于文化的发展。虽然封建政府出于维护封建统治的需要而采取的一些措施,也会对科学文化发展有不利作用,如秦始皇焚书坑儒等,但总体看来,秦汉统一中央政府的存在促进了科技文化的发展。

④民族交流的增多也有利于文化的进步。外来文明的传入也促进了秦汉文化的发展。

(2)地位:秦汉时期是中国古代文化的大发展时期,是先秦文化成就的总结和升华,为后世文化的进一步发展奠定了基础。

(3)特点

①统一与多样化有机结合;

②中外文化交流空前频繁;

③水平居世界前列;

④气势恢弘。

2.主要成就

科学技术 天文历法 汉武帝时第一部较完整的历书“太初历”,以正月为岁首;西汉关于太阳黑子的记录为世界最早;东汉张衡对月食作了最早的科学解释,发明的地动仪早于欧洲一千七百多年

数学 《九章算术》成书于东汉,是当时世界最先进的应用数学,标志着中国古代数学形成完整体系

医学 医学著作 《黄帝内经》战国问世、西汉编定,是我国现存较早的医学文献,奠定了祖国医学的理论基础。《神农本草经》成书于东汉,是中国第一部完整的药物学著作

代表人物 华佗擅长外科手术,发明麻沸散早于西方一千六百多年,被誉为“神医”。张仲景的《伤寒杂病论》是后世中医的重要经典,张仲景被誉为“医圣”

造纸 西汉前期已经有了纸。甘肃天水放马滩出土了目前世界上所知最早的纸。我国是世界上最早发明纸的国家

哲学 唯物主义 东汉王充,著有《论衡》一书,深刻批判神学,认为万物由元气构成,反对“天人感应”,反对有鬼论,反对厚葬,提倡薄葬

唯心主义 董仲舒的新儒学①地位:董仲舒对儒学加以发挥,使其处于统治地位,儒学开始成为封建社会正统思想。②内容:“天人感应”“君权神授”;“罢黜百家,独尊儒术”;建立太学,以儒学经典为教育内容

宗教 佛教 西汉末年经中亚传入中国内地;东汉明帝派使臣到西域求佛法

道教 东汉时形成,主要经典《太平经》

史学 《史记》 西汉司马迁撰写,中国古代第一部纪传体通史,叙述了黄帝到汉武帝二三千年间的历史

《汉书》 东汉班固撰写,中国古代第一部断代史,叙述了西汉一朝的历史

文学 汉赋 特点:讲究排比、散文韵文并用。缺点:辞藻过于华丽。代表作:司马相如《子虚赋》《上林赋》,班固《两都赋》

乐府诗 特点:由民歌加工而成,形式朴实自然,内容丰富多彩,语言通俗深刻。代表作:《战城南》《十五从军征》《东门行》《陌上桑》

艺术 雕塑 成就辉煌。秦始皇陵兵马俑,东汉成都的说唱俑和洛阳的杂技俑,秦汉的砖瓦、瓦当

绘画 丰富多彩。长沙马王堆汉墓出土的帛画,是汉代艺术珍品;汉代画像砖、画像石,是了解当时人们物质生产与精神生活的珍贵资料

对罢黜百家,独尊儒术的认识

(1)产生原因:汉武帝时,王国问题尚未完全解决,为巩固中央集权,彻底解决王国问题,需要一种符合实际的统治思想,以思想上的统一来巩固政治上的统一。秦朝的法家思想不利于巩固统治,汉初的“无为而治”思想不适应社会发展。董仲舒发展新儒学,提出“君权神授”、大一统的思想,适应了当时统治者的需要。

(2)思想核心及实质:其核心是“天人感应”“君权神授”。其实质是外儒内法,是为维护封建国家统一和专制主义中央集权制度服务的,提倡儒家的德治、礼治和人治,实行法治和中央集权,从而使儒法合为一体,为加强皇权提供了理论依据和思想武器。

(3)影响:在当时为解决王国问题、巩固中央集权、建立大一统的封建国家提供了理论根据;使儒家思想逐步成为封建社会的正统思想。新儒学带有神学色彩,促使两汉神学发展。长期以来,它束缚了人民的思想,禁锢了思想界的探索精神,不利于科学文化的发展。

【例3】 (2009·北京市海淀区期中)下列事件,在《史记》《汉书》中都有可能记载的是 ( )

A.周平王迁都洛邑

B.韩赵魏三家分晋

C.秦王嬴政灭六国

D.刘邦分封诸侯王

【解析】 本题较易,主要考查考生对历史知识和重要历史概念的再认、再现能力。《史记》成书于西汉,是纪传体通史,叙述了黄帝至汉武帝二三千年间的历史,《汉书》只叙述了西汉一朝的历史,故二者都可能记载的只有D。

【答案】 D

热点 丝绸之路

来自中国、中亚五国、印度、伊朗、阿富汗等15个国家的近60名政府代表、文化遗产保护管理专家学者,2009年11月3日聚集在陕西西安,共同协商丝绸之路跨国系列申遗问题。

此前,国际古迹遗址理事会主席米歇尔·佩赛特在西安举行的中国民间博物馆发展论坛上表示,作为隋唐丝绸之路的起点,西安大唐西市遗址已被列入丝绸之路各国联合申报世界文化遗产的名录。

“丝绸之路”是沟通古代东西方之间经济、文化交流的重要桥梁,把古代的中华文化、印度文化、波斯文化、阿拉伯文化和古希腊、古罗马文化连接起来。

为了更好地保护丝绸之路沿线的文化遗产,2006年8月,中国国家文物局、联合国教科文组织世界遗产中心在中国新疆吐鲁番召开了国际协商会议,签署了《丝绸之路跨国申报世界遗产吐鲁番初步行动计划》,标志着丝绸之路跨国联合申报世界文化遗产工作正式启动。

据悉,此次15国在西安举行协调会,将明确今后申遗的方法,确定共同的申遗文件标准,为协调申遗以及申遗成功后的遗产管理制定基本原则。同时,还将明确未来申遗的途径。在丝路申遗项目上,将讨论是采取申报一项遗产包含所有国家的诸多遗产地,还是以丝路为主题申报多项文化遗产等内容。

这次会议由国家文物局和联合国教科文组织世界遗产中心主办。今年5月在哈萨克斯坦阿拉木图召开的“联合国教科文组织第五次丝绸之路联合申遗分区研讨会”上商定,由中亚五国、中国、阿富汗、印度、伊朗、日本和尼泊尔每个国家各派两名代表组成“丝绸之路跨国系列申遗协调委员会”。

考点链接

丝绸之路是古代中西交通的重要通道,在高考中经常涉及到的考点有:丝绸之路的开通条件及经过地域、丝绸之路对中西文化交流的作用。本部分内容不仅联系到两汉时期,更联系到魏晋和隋唐时期的相关历史,同时又能与地理学科的相关知识结合,以现代中国与中亚各国的密切联系为切入点进行命题。

【样题】 罗马学者普林尼(公元23~79年)的著作《博物志》中记载:“锦绣文绮,贩运至罗马,富豪贵族之妇女,裁成衣裳,光辉夺目。由地球东端至西端,故极其辛苦。”文中这条“由地球东端至西端”的道路在当时的大致走向是 ( )

A.长安?洛阳?葱岭?河西走廊?大秦

B.平壤?长安?敦煌?葱岭?君士坦丁堡

C.长安?河西走廊?鄯善?于阗?身毒

D.长安?陇西地区?葱岭?安息?大秦

【解析】 由作者生平年代和内容可判断出材料中“由地球东端至西端”的道路为汉朝时的丝绸之路。本题有意用有别于课本上的方式表述丝绸之路,只会死记课本知识的同学可能会出现误选。

【答案】 D

变式·预测

陆上丝绸之路被称为流动的“文化运河”,以下不能说明这一结论的是 ( )

A.中国的养蚕缫丝技术、铸铁技术、造纸术等西传

B.玄奘和义净在中印文化交流中起了重要作用

C.唐时东罗马的医术、杂技传入中国

D.大秦使者将象牙、犀角等礼物献给汉桓帝

【解析】 丝绸之路是沟通中西交通的要道,包括陆上丝绸之路和海上丝绸之路,而大秦王安敦派使臣来华是经过海上丝绸之路。

【答案】 D

1.(2009·北京文综·14)为解决与匈奴之间的长期冲突,两汉时期中央政府作出了多种努力,其中加强了中原地区与西域经济文化交流的是 ( )

A.张骞“凿空” B.卫青远征

C.昭君出塞 D.甘英出使

【解析】 B、C两项是为解决与匈奴冲突而作出的努力,没有起到加强中原与西域经济文化交流的作用,均可排除;D项与匈奴无关;只有A符合题意。

【答案】 A

2.(2009·重庆文综·13)汉武帝时期,一位前往中国的日本人途经朝鲜半岛时可能看到 ( )

A.作坊里正在生产麻纸 B.寺庙里在进行佛事活动

C.工匠用雕版印刷书籍 D.许多中国人在那里生活

【解析】 本题考查学生对基础知识的理解和记忆。我国是世界上最早发明纸的国家。4世纪起,造纸术传到朝鲜,而汉武帝在位时间是公元前140年至公元前87年,据此可排除A;西汉末年,佛教传入我国,据此排除B;隋唐时期开始有雕版印刷的佛经、日历和书籍,传到朝鲜半岛就更晚了,可排除C;秦汉之际,燕、齐、赵等地许多人前往朝鲜半岛避难,故D正确。

【答案】 D

3.(2009·上海单科·1)史书有不同的体裁,不同的体裁又有不同的特征。纪传体史书的特征是 ( )

A.以事件为中心 B.以人物为中心

C.以年代为中心 D.以制度为中心

【解析】 编年体史书以年代为中心;纪传体史书以人物为中心;纪事本末体史书以事件为中心。

【答案】 B

4.(2007·全国文综卷Ⅱ·13)右图是西汉政府授予边疆少数民族首领的铜质官印的印文,该印出土于新疆沙雅什格提遗址,这印证了当时这一地区 ( )

A.与西汉王朝结盟

B.为西汉王朝的附属国

C.正式归属西汉王朝

D.是西汉王朝的封国

【解析】 新疆在古代属西域地区。公元前60年前,西汉政府设置西域都护,标志着西域归属西汉中央政权。题中的“铜质官印的印文”正是印证这一地区正式归属西汉王朝的史证。

【答案】 C

5.(2007·宁夏文综卷·30)汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指( )

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

【解析】 A项应注意“佛教”是王莽时从印度传入中国的,B项是对“儒术”的评价;C、D两项相比较,符合题干所指“儒术”应是C项。

【答案】 C

6.(2007·天津文综卷·13)郭沫若为张衡墓题词:“如此全面发展之人物,在世界中亦所罕见。”此评价的依据之一是张衡 ( )

A.创制了简仪

B.最早做了关于太阳黑子的记录

C.制定了《大衍历》

D.最早对月食作了科学的解释

【解析】 本题需要判断出张衡的突出贡献。A项为元代郭守敬的成就;B项是西汉时期的天文学成果;C项为唐代僧一行制定,故A、B、C三项均应排除。

【答案】 D

一、秦汉时期我国民族关系发展的特点、原因及影响

秦汉时期的民族关系,主要指汉民族政权与匈奴、越族和西域各族的关系,这一时期民族关系的特点是:第一,中央加强了对边疆地区的有效管辖,如秦始皇平定南越后,设三郡进行管理;汉武帝在西南地区设郡县,西汉在西域设西域都护等;第二,加强了对边疆地区的开发,如秦开发珠江流域,匈奴开发蒙古高原等;第三,促进了各族人民的友好往来和各民族间的经济文化交流,如中原技术传到边疆地区,两汉与西域的经济文化交流等。

民族关系发展的原因:一是秦汉时期,国家统一,经济文化发展;二是统治者采取了有效政策,促进了民族关系的发展。

民族关系发展的影响:秦汉时期民族关系的发展,促进了我国古代经济文化的发展,促进了我国统一多民族国家的形成和发展。同时,秦汉时期的民族关系也带动了对外关系的发展,如“丝绸之路”的开辟等。

二、丝绸之路的开通

古代东西方之间有一条重要商道,即“丝绸之路”。可是在公元前2世纪以前,只有葱岭以西一段业已开通,而葱岭以东中国境内一段却尚未开拓。公元前138年,张骞奉汉武帝之命出使大月氏。公元前119年,张骞又奉命出使乌孙(在今伊犁河和伊塞克湖一带)。司马迁把他的第一次出使称为“凿空”,正是因为他第一次走通了前人未曾开通的道路。据《汉书·地理志》所记,张骞所走通的“丝绸之路”东段,有两个分支。

“自玉门、阳关(今敦煌西)出西域有两道:从鄯善(今新疆若羌一带)并(傍着)南山(今阿尔金山、昆仑山)北波(循着)河(指二山以北诸河)西行,至莎车(今新疆莎车)为南道;南道西逾葱岭,则出大月氏、安息。自车师前王廷(今新疆吐鲁番西)随北山(今天山)波河(指塔里木河)西行,至疏勒(今新疆喀什市)为北道;北道西逾葱岭,则出大宛(今费尔干纳)、康居(在今巴尔喀什湖与咸海间)、奄蔡(约在今咸海至里海间)焉。”这两条道都在天山以南。张骞第一次出使从匈奴脱身经大宛、康居、大月氏而至大夏,走的是北道;回来时“并(傍)南山”,走的是南道。张骞第二次出使,从内地直到乌孙,又从乌孙分派副使去大宛、康居、月氏、大夏。这样,他们就又走通了天山以北的一条通道。

东汉时期,丝绸之路的南道基本上同西汉时一样。北道的路线则有所变迁。出玉门关后,改经伊吾(今哈密)、高昌(今吐鲁番东南),由此向西,沿天山南麓经龟兹至疏勒,再向西越过葱岭,到大宛、康居、奄蔡诸国。由高昌向北,通往车师后王国金满城(今新疆吉木萨尔北)。东汉时班超经营西域,曾于97年派甘英出使大秦(罗马)。甘英已到安息西界,这是汉代使者在“丝绸之路”达到的最西点。甘英是历史上第一个探险开辟欧亚交通的人。

三、董仲舒的主要政治思想

1.天人感应说

董仲舒天人感应说有两个要点:

(1)神学的灾异谴告说。认为“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惕之,尚不知变,而伤败乃至”(《对策》)。灾异谴告,被认为是天对君主的爱护和关心。

(2)“天人同类”“天人相副”说。认为“天有阴阳,人亦有阴阳,天地之阴气起,而人之阴气应之而起。人之阴气起,而天地之阴气亦宜应之而起,其道一也”(《春秋繁露·同类相召》)。上述两点往往交错或一道出现。天人感应说牵强附会,带有浓厚的神秘色彩,有碍人们正确地认识自然和社会。他宣扬这一学说,也包含着限制君权、维护封建地主阶级长远利益的目的。

2.人性论

在天人感应的基础上,董仲舒提出了他的人性理论。他认为人是宇宙的缩影,是天的副本。认为人是宇宙的中心,天按照自己的意志创造人,人的性情禀受于天,他比附说:“天两,有阴阳之施,身亦两,有贪仁之性。”他还指出,人与禽兽不同,具有先天的善质,但这种善质是潜在的,要经过教育才能转化为人道之善。董仲舒将性划分为“三品”,认为“圣人之性”是善性,“斗筲之性”是下愚者,都不可以名性。只有“中民之性”才可以名性。他认为被统治者的大多数属于“中民之性”,需要统治者加强道德教育。

3.伦理学说

董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套以“三纲五常”为核心,以天人感应和阴阳五行说为理论基础的系统化、理论化的伦理思想体系。他认为道德是“天意”“天志”的表现,他说“阳贵而阴贱,天之制也”,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴”。从天人感应的神学目的论出发,董仲舒把人性看成是人“受命于天”的资质,并明确指出人性包括“性”与“情”两个方面。他认为,性表现于外则为仁,可以产生善;“情”表现于外则为贪,可以产生恶。

因此,必须以“性”控制“情”,“损其欲以辍其情以应天”。人性虽然体现了天可以产生善的品质,但这只是就其可能性而言,只有接受“圣人”的道德教育,然后才可以为善。所以必须以道德教化的“堤防”,阻止“奸邪并出”。

董仲舒继承了先秦时期孔子、孟子的义利观,提出“正其道不谋其利,修其理不急其功”的主张,强调义重于利。在志与功的关系上,他强调志,主张“本其事而原其志,志邪者不待成”,认为动机(志)不善就可以惩罚,不必等到酿成事实。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

两汉时期的民族关系、对外关系和秦汉文化

考纲展示 复习向导

1.两汉时期边疆各族的发展和民族关系(1)匈奴的兴衰;(2)张骞通西域;(3)西南夷与百越 1.掌握两汉时期边疆各族的发展和民族关系;认识两汉时期同少数民族特别是匈奴之间战争的性质

2.两汉时期的对外关系(1)与朝鲜的关系;(2)与日本、越南的关系;(3)与西亚、欧洲的往来;(4)丝绸之路 2.掌握两汉时期对外关系的基本史实,认识丝绸之路在东西方文化交流和发展中的重要作用

3.秦汉时期的文化(1)科学技术;(2)哲学与宗教;(3)史学与文学;(4)雕塑与绘画 3.了解秦汉时期的科技文化成就,理解秦汉时期文化发展的原因以及特点等

1.与匈奴的关系

(1)匈奴的发展状况

①生产生活方面:以畜牧业为主,也从事农业。公元前3世纪时,广泛使用铁器。

②社会发展方面:秦汉之际,匈奴冒顿单于统一北方草原,形成强大的奴隶制国家。东汉初年,匈奴分裂为南匈奴和北匈奴。

(2)与匈奴的关系

①西汉

汉初:由于国力较弱,采取和亲政策,并进行贸易往来。

汉武帝:由于国力强盛,派卫青、霍去病三次进攻匈奴。

汉元帝:匈奴混战,呼韩邪部归附汉朝,汉采取和亲政策,昭君出塞,双方互市。

②东汉

南匈奴向汉称臣,与汉人杂居。

北匈奴退居漠北,窦固、窦宪先后出击北匈奴,北匈奴政权瓦解。

2.与西域的关系

西汉 张骞通西域 目的:汉武帝为反击匈奴做准备。经过:公元前138年和公元前119年两次出使西域。意义:①了解了西域情况,为反击匈奴提供了资料;②密切了中原同西域地区的经济文化联系,促进了西域的进步,丰富了中原的物质生活

加强管理 公元前60年设西域都护,管理西域,保护商旅往来,它的设置标志着西域正式归属中央政权

东汉 汉明帝时派班超经营西域,重建西域都护,西域与内地联系加强

3.与西南夷、百越的关系

(1)对西南夷地区的统治

汉武帝时先后在西南夷地区设郡,西汉末年,夷人起兵反抗。

东汉初西南夷重新并入汉朝版图。

(2)对百越地区的统治

汉武帝时设立南海等九郡,管辖百越。

正确认识秦汉时期民族间的战争

(1)秦汉时期,中原政权与匈奴、越族、西南夷等民族发生战争,这些战争是中华民族内部的战争,因此不具有侵略和反侵略的性质,但存在着进步与落后、正义与非正义之分。如秦对匈奴的战争、两汉对匈奴的战争都是为了维护中原的安定,有利于社会生产的发展,因此具有正义性,而匈奴南下掠夺,则是非正义的掠夺战争。

(2)各族间的战争是各民族交往的形式之一,同时战争是暂时的,和平交往则是历史的主流。随着各民族间交往与交流的发展,随着民族融合的不断加强,民族间的矛盾与隔阂也逐渐减弱直至消除。所以古代史上的民族间的战争,是中华民族内部兄弟民族间的矛盾和利益冲突的表现,不能反映民族关系的主流。

【例1】 (2009·江西重点中学联考)吴师道(元):“平城围后几和亲,不断边烽与战尘。一出宁胡终汉世,论功端合胜前人。”翦伯赞:“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。何如一曲琵琶好,鸣镝(响箭)无声五十年。”两首诗歌反映了两汉对匈奴的不同政策,决定西汉“平城围后几和亲”和“汉武雄图载史篇”的关键性因素是 ( )

A.匈奴是否南下

B.西汉国力的强弱

C.双方统治者的决策

D.民族融合的程度

【解析】 首先应理解两首诗所反映的不同政策,一种是“和亲”政策,一种是军事反击政策。西汉初期,匈奴不断南下进攻,鉴于国力有限,汉政府不得不与匈奴“和亲”;汉武帝时,西汉国力强盛,对匈奴展开了长达十年的军事反击。所以B项符合题意。

【答案】 B

与朝鲜的关系 ①秦汉之际,数万北方人民为避战乱,迁往朝鲜。②朝鲜半岛南部的三韩曾多次派人会见汉武帝和光武帝。③经济文化交流密切,朝鲜的特产檀弓、果下马等输入中国,中国的铜镜、漆器等工艺品以及铁制生产工具等输出到朝鲜

与日本的关系 ①汉武帝时日本有三十多个国家“使译通于汉”,光武帝时倭奴国遣使来汉②中国的铁器、铜器、丝帛传往日本,丰富了倭人的物质文化生活

与越南的关系 经济文化交流密切,中国的铁犁牛耕技术、水利工程技术在越南推广。越南的象牙、犀牛、珍珠等不断输往中国

丝绸之路 陆路 条件:西汉丝织业发达,张骞通西域。路线:长安——河西走廊——西域——安息——大秦。影响:①与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流;②中国的铁器、丝绸、养蚕缫丝技术、铸铁术、井渠法、造纸术先后西传;③佛教通过丝绸之路传入中国

海路 路线:广东沿海—印支半岛—马来半岛—马六甲海峡—孟加拉湾—印度半岛南端影响:加强了中国同东南亚、南亚各国的联系,从水路沟通了东西外交圈之间的联系

与西亚、欧洲的关系 ①安息:是西亚的大国,通过丝绸之路与汉朝交往频繁,还通过海上丝绸之路,在大秦与汉朝之间进行转手贸易。②大秦:公元97年,班超曾派人出使大秦,但未能到达大秦。166年,大秦安敦王朝派使者到达东汉,将象牙、犀角等礼物送给东汉皇帝。这是正史中关于中国同欧洲直接往来的最早记载

1.两汉时期对外关系发展的原因

(1)物质基础:以中华文明为中心的东亚文明在两汉时期有了新的发展,汉朝国力空前强大。

(2)政策因素:两汉时期推行了积极的对外交往政策,积极开展了对外交往活动。

(3)以中国为中心的东方文明日益扩展,吸引了东亚和世界各地的国家和民族。

(4)对外交通出现突出进展,张骞和班超出使西域,开辟了中西交通的新纪元。

2.两汉时期对外交往的主要方式

(1)经济往来:如两汉与朝鲜、越南保持着频繁的贸易往来,朝鲜、越南的特产输往中国,中国的铜器、铁农具等输往这些国家;通过丝绸之路与西亚、大秦等国进行商品贸易。

(2)技术文化往来:如朝鲜引进中国先进文化,辰韩被称为“秦韩”,中国的铁制生产工具输出到朝鲜;中国的铁犁牛耕技术、水利工程技术在越南得到推广;通过丝绸之路,中国的养蚕缫丝技术、铸铁技术、井渠法、造纸技术等传到西亚和欧洲。

(3)政治往来:汉武帝时,日本诸国“使译通于汉”;光武帝时,倭国“遣使奉献”;班超出使大秦,大秦派使臣来华等。

【例2】 (2009·开封市高三年级第一次模拟考试)下图为1979年在甘肃省出土的东汉时期古希腊文铅饼(外国货币),由此我们可以获取的历史信息是( )

A.这是张骞出使西域时使用的货币

B.丝绸之路开通后,西方铸币技术东传

C.丝绸之路开通后,有外国商人来华贸易

D.长安城各地商人来来往往,商业繁荣

【解析】 本题考查考生的知识迁移能力。该货币是东汉时期的外国货币,而张赛出使西域是在西汉,排除A;该货币在甘肃出土不能说明西方铸币技术东传也不能说明长安城商业繁荣,排除B、D。

【答案】 C

1.原因、地位和特点

(1)原因

①秦汉时期社会经济的进步是秦汉文化发展的物质基础,促进社会经济发展的许多科技成就既是秦汉文化发展的表现,又是秦汉经济发展的动力。

②秦汉形成统一帝国,政治统一,为各地人民生产生活交流,为秦汉文化的发展创造了条件。

③强有力的政府也促进了秦汉文化的发展。秦始皇统一文字,西汉武帝以后大兴儒学教育,鼓励对外交流,东汉明帝求佛法等政策措施都有利于文化的发展。虽然封建政府出于维护封建统治的需要而采取的一些措施,也会对科学文化发展有不利作用,如秦始皇焚书坑儒等,但总体看来,秦汉统一中央政府的存在促进了科技文化的发展。

④民族交流的增多也有利于文化的进步。外来文明的传入也促进了秦汉文化的发展。

(2)地位:秦汉时期是中国古代文化的大发展时期,是先秦文化成就的总结和升华,为后世文化的进一步发展奠定了基础。

(3)特点

①统一与多样化有机结合;

②中外文化交流空前频繁;

③水平居世界前列;

④气势恢弘。

2.主要成就

科学技术 天文历法 汉武帝时第一部较完整的历书“太初历”,以正月为岁首;西汉关于太阳黑子的记录为世界最早;东汉张衡对月食作了最早的科学解释,发明的地动仪早于欧洲一千七百多年

数学 《九章算术》成书于东汉,是当时世界最先进的应用数学,标志着中国古代数学形成完整体系

医学 医学著作 《黄帝内经》战国问世、西汉编定,是我国现存较早的医学文献,奠定了祖国医学的理论基础。《神农本草经》成书于东汉,是中国第一部完整的药物学著作

代表人物 华佗擅长外科手术,发明麻沸散早于西方一千六百多年,被誉为“神医”。张仲景的《伤寒杂病论》是后世中医的重要经典,张仲景被誉为“医圣”

造纸 西汉前期已经有了纸。甘肃天水放马滩出土了目前世界上所知最早的纸。我国是世界上最早发明纸的国家

哲学 唯物主义 东汉王充,著有《论衡》一书,深刻批判神学,认为万物由元气构成,反对“天人感应”,反对有鬼论,反对厚葬,提倡薄葬

唯心主义 董仲舒的新儒学①地位:董仲舒对儒学加以发挥,使其处于统治地位,儒学开始成为封建社会正统思想。②内容:“天人感应”“君权神授”;“罢黜百家,独尊儒术”;建立太学,以儒学经典为教育内容

宗教 佛教 西汉末年经中亚传入中国内地;东汉明帝派使臣到西域求佛法

道教 东汉时形成,主要经典《太平经》

史学 《史记》 西汉司马迁撰写,中国古代第一部纪传体通史,叙述了黄帝到汉武帝二三千年间的历史

《汉书》 东汉班固撰写,中国古代第一部断代史,叙述了西汉一朝的历史

文学 汉赋 特点:讲究排比、散文韵文并用。缺点:辞藻过于华丽。代表作:司马相如《子虚赋》《上林赋》,班固《两都赋》

乐府诗 特点:由民歌加工而成,形式朴实自然,内容丰富多彩,语言通俗深刻。代表作:《战城南》《十五从军征》《东门行》《陌上桑》

艺术 雕塑 成就辉煌。秦始皇陵兵马俑,东汉成都的说唱俑和洛阳的杂技俑,秦汉的砖瓦、瓦当

绘画 丰富多彩。长沙马王堆汉墓出土的帛画,是汉代艺术珍品;汉代画像砖、画像石,是了解当时人们物质生产与精神生活的珍贵资料

对罢黜百家,独尊儒术的认识

(1)产生原因:汉武帝时,王国问题尚未完全解决,为巩固中央集权,彻底解决王国问题,需要一种符合实际的统治思想,以思想上的统一来巩固政治上的统一。秦朝的法家思想不利于巩固统治,汉初的“无为而治”思想不适应社会发展。董仲舒发展新儒学,提出“君权神授”、大一统的思想,适应了当时统治者的需要。

(2)思想核心及实质:其核心是“天人感应”“君权神授”。其实质是外儒内法,是为维护封建国家统一和专制主义中央集权制度服务的,提倡儒家的德治、礼治和人治,实行法治和中央集权,从而使儒法合为一体,为加强皇权提供了理论依据和思想武器。

(3)影响:在当时为解决王国问题、巩固中央集权、建立大一统的封建国家提供了理论根据;使儒家思想逐步成为封建社会的正统思想。新儒学带有神学色彩,促使两汉神学发展。长期以来,它束缚了人民的思想,禁锢了思想界的探索精神,不利于科学文化的发展。

【例3】 (2009·北京市海淀区期中)下列事件,在《史记》《汉书》中都有可能记载的是 ( )

A.周平王迁都洛邑

B.韩赵魏三家分晋

C.秦王嬴政灭六国

D.刘邦分封诸侯王

【解析】 本题较易,主要考查考生对历史知识和重要历史概念的再认、再现能力。《史记》成书于西汉,是纪传体通史,叙述了黄帝至汉武帝二三千年间的历史,《汉书》只叙述了西汉一朝的历史,故二者都可能记载的只有D。

【答案】 D

热点 丝绸之路

来自中国、中亚五国、印度、伊朗、阿富汗等15个国家的近60名政府代表、文化遗产保护管理专家学者,2009年11月3日聚集在陕西西安,共同协商丝绸之路跨国系列申遗问题。

此前,国际古迹遗址理事会主席米歇尔·佩赛特在西安举行的中国民间博物馆发展论坛上表示,作为隋唐丝绸之路的起点,西安大唐西市遗址已被列入丝绸之路各国联合申报世界文化遗产的名录。

“丝绸之路”是沟通古代东西方之间经济、文化交流的重要桥梁,把古代的中华文化、印度文化、波斯文化、阿拉伯文化和古希腊、古罗马文化连接起来。

为了更好地保护丝绸之路沿线的文化遗产,2006年8月,中国国家文物局、联合国教科文组织世界遗产中心在中国新疆吐鲁番召开了国际协商会议,签署了《丝绸之路跨国申报世界遗产吐鲁番初步行动计划》,标志着丝绸之路跨国联合申报世界文化遗产工作正式启动。

据悉,此次15国在西安举行协调会,将明确今后申遗的方法,确定共同的申遗文件标准,为协调申遗以及申遗成功后的遗产管理制定基本原则。同时,还将明确未来申遗的途径。在丝路申遗项目上,将讨论是采取申报一项遗产包含所有国家的诸多遗产地,还是以丝路为主题申报多项文化遗产等内容。

这次会议由国家文物局和联合国教科文组织世界遗产中心主办。今年5月在哈萨克斯坦阿拉木图召开的“联合国教科文组织第五次丝绸之路联合申遗分区研讨会”上商定,由中亚五国、中国、阿富汗、印度、伊朗、日本和尼泊尔每个国家各派两名代表组成“丝绸之路跨国系列申遗协调委员会”。

考点链接

丝绸之路是古代中西交通的重要通道,在高考中经常涉及到的考点有:丝绸之路的开通条件及经过地域、丝绸之路对中西文化交流的作用。本部分内容不仅联系到两汉时期,更联系到魏晋和隋唐时期的相关历史,同时又能与地理学科的相关知识结合,以现代中国与中亚各国的密切联系为切入点进行命题。

【样题】 罗马学者普林尼(公元23~79年)的著作《博物志》中记载:“锦绣文绮,贩运至罗马,富豪贵族之妇女,裁成衣裳,光辉夺目。由地球东端至西端,故极其辛苦。”文中这条“由地球东端至西端”的道路在当时的大致走向是 ( )

A.长安?洛阳?葱岭?河西走廊?大秦

B.平壤?长安?敦煌?葱岭?君士坦丁堡

C.长安?河西走廊?鄯善?于阗?身毒

D.长安?陇西地区?葱岭?安息?大秦

【解析】 由作者生平年代和内容可判断出材料中“由地球东端至西端”的道路为汉朝时的丝绸之路。本题有意用有别于课本上的方式表述丝绸之路,只会死记课本知识的同学可能会出现误选。

【答案】 D

变式·预测

陆上丝绸之路被称为流动的“文化运河”,以下不能说明这一结论的是 ( )

A.中国的养蚕缫丝技术、铸铁技术、造纸术等西传

B.玄奘和义净在中印文化交流中起了重要作用

C.唐时东罗马的医术、杂技传入中国

D.大秦使者将象牙、犀角等礼物献给汉桓帝

【解析】 丝绸之路是沟通中西交通的要道,包括陆上丝绸之路和海上丝绸之路,而大秦王安敦派使臣来华是经过海上丝绸之路。

【答案】 D

1.(2009·北京文综·14)为解决与匈奴之间的长期冲突,两汉时期中央政府作出了多种努力,其中加强了中原地区与西域经济文化交流的是 ( )

A.张骞“凿空” B.卫青远征

C.昭君出塞 D.甘英出使

【解析】 B、C两项是为解决与匈奴冲突而作出的努力,没有起到加强中原与西域经济文化交流的作用,均可排除;D项与匈奴无关;只有A符合题意。

【答案】 A

2.(2009·重庆文综·13)汉武帝时期,一位前往中国的日本人途经朝鲜半岛时可能看到 ( )

A.作坊里正在生产麻纸 B.寺庙里在进行佛事活动

C.工匠用雕版印刷书籍 D.许多中国人在那里生活

【解析】 本题考查学生对基础知识的理解和记忆。我国是世界上最早发明纸的国家。4世纪起,造纸术传到朝鲜,而汉武帝在位时间是公元前140年至公元前87年,据此可排除A;西汉末年,佛教传入我国,据此排除B;隋唐时期开始有雕版印刷的佛经、日历和书籍,传到朝鲜半岛就更晚了,可排除C;秦汉之际,燕、齐、赵等地许多人前往朝鲜半岛避难,故D正确。

【答案】 D

3.(2009·上海单科·1)史书有不同的体裁,不同的体裁又有不同的特征。纪传体史书的特征是 ( )

A.以事件为中心 B.以人物为中心

C.以年代为中心 D.以制度为中心

【解析】 编年体史书以年代为中心;纪传体史书以人物为中心;纪事本末体史书以事件为中心。

【答案】 B

4.(2007·全国文综卷Ⅱ·13)右图是西汉政府授予边疆少数民族首领的铜质官印的印文,该印出土于新疆沙雅什格提遗址,这印证了当时这一地区 ( )

A.与西汉王朝结盟

B.为西汉王朝的附属国

C.正式归属西汉王朝

D.是西汉王朝的封国

【解析】 新疆在古代属西域地区。公元前60年前,西汉政府设置西域都护,标志着西域归属西汉中央政权。题中的“铜质官印的印文”正是印证这一地区正式归属西汉王朝的史证。

【答案】 C

5.(2007·宁夏文综卷·30)汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指( )

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

【解析】 A项应注意“佛教”是王莽时从印度传入中国的,B项是对“儒术”的评价;C、D两项相比较,符合题干所指“儒术”应是C项。

【答案】 C

6.(2007·天津文综卷·13)郭沫若为张衡墓题词:“如此全面发展之人物,在世界中亦所罕见。”此评价的依据之一是张衡 ( )

A.创制了简仪

B.最早做了关于太阳黑子的记录

C.制定了《大衍历》

D.最早对月食作了科学的解释

【解析】 本题需要判断出张衡的突出贡献。A项为元代郭守敬的成就;B项是西汉时期的天文学成果;C项为唐代僧一行制定,故A、B、C三项均应排除。

【答案】 D

一、秦汉时期我国民族关系发展的特点、原因及影响

秦汉时期的民族关系,主要指汉民族政权与匈奴、越族和西域各族的关系,这一时期民族关系的特点是:第一,中央加强了对边疆地区的有效管辖,如秦始皇平定南越后,设三郡进行管理;汉武帝在西南地区设郡县,西汉在西域设西域都护等;第二,加强了对边疆地区的开发,如秦开发珠江流域,匈奴开发蒙古高原等;第三,促进了各族人民的友好往来和各民族间的经济文化交流,如中原技术传到边疆地区,两汉与西域的经济文化交流等。

民族关系发展的原因:一是秦汉时期,国家统一,经济文化发展;二是统治者采取了有效政策,促进了民族关系的发展。

民族关系发展的影响:秦汉时期民族关系的发展,促进了我国古代经济文化的发展,促进了我国统一多民族国家的形成和发展。同时,秦汉时期的民族关系也带动了对外关系的发展,如“丝绸之路”的开辟等。

二、丝绸之路的开通

古代东西方之间有一条重要商道,即“丝绸之路”。可是在公元前2世纪以前,只有葱岭以西一段业已开通,而葱岭以东中国境内一段却尚未开拓。公元前138年,张骞奉汉武帝之命出使大月氏。公元前119年,张骞又奉命出使乌孙(在今伊犁河和伊塞克湖一带)。司马迁把他的第一次出使称为“凿空”,正是因为他第一次走通了前人未曾开通的道路。据《汉书·地理志》所记,张骞所走通的“丝绸之路”东段,有两个分支。

“自玉门、阳关(今敦煌西)出西域有两道:从鄯善(今新疆若羌一带)并(傍着)南山(今阿尔金山、昆仑山)北波(循着)河(指二山以北诸河)西行,至莎车(今新疆莎车)为南道;南道西逾葱岭,则出大月氏、安息。自车师前王廷(今新疆吐鲁番西)随北山(今天山)波河(指塔里木河)西行,至疏勒(今新疆喀什市)为北道;北道西逾葱岭,则出大宛(今费尔干纳)、康居(在今巴尔喀什湖与咸海间)、奄蔡(约在今咸海至里海间)焉。”这两条道都在天山以南。张骞第一次出使从匈奴脱身经大宛、康居、大月氏而至大夏,走的是北道;回来时“并(傍)南山”,走的是南道。张骞第二次出使,从内地直到乌孙,又从乌孙分派副使去大宛、康居、月氏、大夏。这样,他们就又走通了天山以北的一条通道。

东汉时期,丝绸之路的南道基本上同西汉时一样。北道的路线则有所变迁。出玉门关后,改经伊吾(今哈密)、高昌(今吐鲁番东南),由此向西,沿天山南麓经龟兹至疏勒,再向西越过葱岭,到大宛、康居、奄蔡诸国。由高昌向北,通往车师后王国金满城(今新疆吉木萨尔北)。东汉时班超经营西域,曾于97年派甘英出使大秦(罗马)。甘英已到安息西界,这是汉代使者在“丝绸之路”达到的最西点。甘英是历史上第一个探险开辟欧亚交通的人。

三、董仲舒的主要政治思想

1.天人感应说

董仲舒天人感应说有两个要点:

(1)神学的灾异谴告说。认为“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惕之,尚不知变,而伤败乃至”(《对策》)。灾异谴告,被认为是天对君主的爱护和关心。

(2)“天人同类”“天人相副”说。认为“天有阴阳,人亦有阴阳,天地之阴气起,而人之阴气应之而起。人之阴气起,而天地之阴气亦宜应之而起,其道一也”(《春秋繁露·同类相召》)。上述两点往往交错或一道出现。天人感应说牵强附会,带有浓厚的神秘色彩,有碍人们正确地认识自然和社会。他宣扬这一学说,也包含着限制君权、维护封建地主阶级长远利益的目的。

2.人性论

在天人感应的基础上,董仲舒提出了他的人性理论。他认为人是宇宙的缩影,是天的副本。认为人是宇宙的中心,天按照自己的意志创造人,人的性情禀受于天,他比附说:“天两,有阴阳之施,身亦两,有贪仁之性。”他还指出,人与禽兽不同,具有先天的善质,但这种善质是潜在的,要经过教育才能转化为人道之善。董仲舒将性划分为“三品”,认为“圣人之性”是善性,“斗筲之性”是下愚者,都不可以名性。只有“中民之性”才可以名性。他认为被统治者的大多数属于“中民之性”,需要统治者加强道德教育。

3.伦理学说

董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套以“三纲五常”为核心,以天人感应和阴阳五行说为理论基础的系统化、理论化的伦理思想体系。他认为道德是“天意”“天志”的表现,他说“阳贵而阴贱,天之制也”,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴”。从天人感应的神学目的论出发,董仲舒把人性看成是人“受命于天”的资质,并明确指出人性包括“性”与“情”两个方面。他认为,性表现于外则为仁,可以产生善;“情”表现于外则为贪,可以产生恶。

因此,必须以“性”控制“情”,“损其欲以辍其情以应天”。人性虽然体现了天可以产生善的品质,但这只是就其可能性而言,只有接受“圣人”的道德教育,然后才可以为善。所以必须以道德教化的“堤防”,阻止“奸邪并出”。

董仲舒继承了先秦时期孔子、孟子的义利观,提出“正其道不谋其利,修其理不急其功”的主张,强调义重于利。在志与功的关系上,他强调志,主张“本其事而原其志,志邪者不待成”,认为动机(志)不善就可以惩罚,不必等到酿成事实。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录