1.3人类与环境 学案(含解析)

图片预览

文档简介

第三节 人类与环境

人类与自然环境的相互作用

——————— 情景导入先思考 ———————

2017年6月5日我国环境日主题为“绿水青山就是金山银山”。 旨在动员引导社会各界牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识,尊重自然、顺应自然、保护自然,自觉践行绿色生活,共同建设美丽中国。

思考探究:你如何理解“绿水青山就是金山银山”这句话?它体现了人类与环境之间怎样的辩证关系?

提示:保护生态环境可以更好地发展经济,如果破坏了生态环境,经济发展就成无源之水、无本之木。体现了二者对立统一的辩证关系。

———————基础知识要记牢 ———————

1.人类与自然环境的相互作用

(1)人类的生存和发展依赖于自然环境。

(2)人类可以改造环境,环境又反作用于人类。

2.环境的发展趋势

(1)良性发展:人类正确处理好与环境的关系。

(2)恶性发展:人类采取不适当的生产和生活方式。

——————— 重点难点掌握好 ———————

人类与自然环境的相互作用

人类与环境的关系是相互依存、相互影响的。一方面,人类依赖于自然界而生存和发展;另一方面,人类可以改造环境,环境反作用于人类。

(1)内圆表示占有一定空间的人类社会,内、外圆之间的空间表示人类社会周围的环境。

(2)箭头①②表示人类从环境中获取物质和能量。

(3)箭头③④表示人类将新陈代谢和消费活动(包括生产消费和生活消费)的产物,以废弃物的形式排放到环境中去。

(4)箭头⑤⑦表示人类通过生活、生产活动对环境产生的影响。这个影响可分为两个方面:一是遵循自然规律,合理利用资源,使环境得到保护或改善;二是人类活动违背自然规律,如人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力(环境对人类生产、生活的排泄物具有的容纳和清除能力),使环境质量下降、恶化。

(5)箭头⑥⑧表示受到人类活动影响的环境把它受到的影响反过来作用于人类本身。这种反馈作用,一种是良性的,将使人类获得可持续发展。另一种是恶性的,会产生影响人类的生产、生活和健康,甚至危及人类生存的环境问题。

——————— 方法技巧很重要 ———————

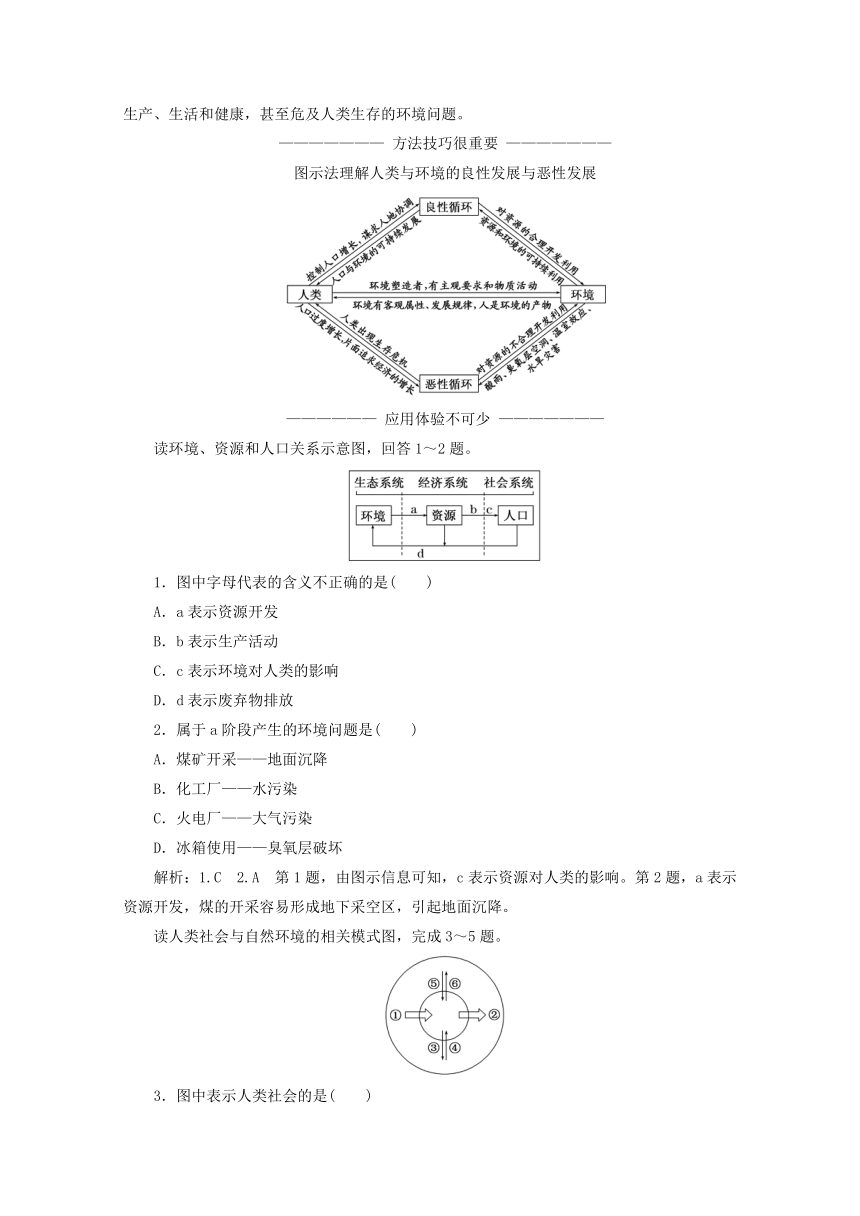

图示法理解人类与环境的良性发展与恶性发展

—————— 应用体验不可少 ———————

读环境、资源和人口关系示意图,回答1~2题。

1.图中字母代表的含义不正确的是( )

A.a表示资源开发

B.b表示生产活动

C.c表示环境对人类的影响

D.d表示废弃物排放

2.属于a阶段产生的环境问题是( )

A.煤矿开采——地面沉降

B.化工厂——水污染

C.火电厂——大气污染

D.冰箱使用——臭氧层破坏

解析:1.C 2.A 第1题,由图示信息可知,c表示资源对人类的影响。第2题,a表示资源开发,煤的开采容易形成地下采空区,引起地面沉降。

读人类社会与自然环境的相关模式图,完成3~5题。

3.图中表示人类社会的是( )

A.内圆 B.外圆

C.箭头① D.箭头②

4.下列人类活动能用图中箭头②表示的是( )

A.废弃物 B.生存空间

C.物质和能量 D.消费活动

5.若箭头④表示沿海低地淹没,则箭头③表示( )

A.全球气候变暖 B.温室气体大量排放

C.极冰融化 D.海水膨胀

解析:3.A 4.A 5.B 第3题,在人类社会与自然环境的相关模式图中,一般用箭头表示物质和能量的传输方向、人类与环境的相互作用,用圆表示人类社会和自然环境;人类社会存在于自然环境中,并占据一定的空间,因此,表示人类社会的应是内圆。第4题,消费活动是在人类社会中完成的,产生的废弃物排放到自然环境中,用箭头②表示;自然环境向人类社会提供生存空间、物质和能量,用箭头①表示。第5题,沿海低地淹没是全球气候变暖导致极冰融化和海水膨胀的结果,而温室气体大量排放则是导致全球气候变暖的人类活动。

人类对自然态度的演变

——————— 情景导入先思考 ———————

坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟漪。

不稼不穑,胡取禾三百廛兮?

不狩不猎,胡瞻尔庭有县兮?

彼君子兮,不素餐兮!

……

[注释] 1.坎坎:伐木的声音。檀:树名。

2.干:岸。

3.稼:耕种。穑(音sè):收割。

4.胡:何也。廛:通“缠”,即束,捆。

5.县:通“悬”,挂。

6.素餐:白吃。

《伐檀》是魏国的民歌,是一首嘲骂剥削者不劳而食的诗。全诗强烈地反映出当时劳动人民对统治者的怨恨,是《诗经》中反剥削反压迫最有代表性的诗篇之一。

思考探究:(1)《伐檀》描述的是哪个文明时期的生产场景?

提示:农业文明时期。

(2)该时期人类对自然的态度如何?

提示:改造自然。

——————— 基础知识要记牢 ———————

1.人类对自然态度的演变

(1)采猎文明时期:

①对自然的态度:依赖自然、敬畏自然。

②产生的环境问题:部分生物资源遭到破坏。

(2)农业文明时期:

①对自然的态度:改造自然。

②产生的环境问题:少数地区的区域性问题。

(3)工业文明时期:

①对自然的态度:征服自然。

②产生的环境问题:区域性问题蔓延到全球。

(4)后工业文明时期:

①对自然的态度:善待自然。

②产生的环境问题:全球性环境问题亟待解决。

2.人类与环境关系的和谐

(1)尊重与善待自然:

①从现实意义上要控制和制止人类对环境的破坏,防止生态环境的恶化。

②从积极意义上要保护和爱护自然,为生态环境的动态平衡创造并提供更有利的条件。

(2)关爱人类并尊重个人是保持人与自然关系和谐的基本行为规则。

(3)兼顾当代人与后代人的利益。

——————— 重点难点掌握好 ———————

人类对自然态度的演变过程

在不同时期,人类对自然的态度行为表现和作用后果不同。具体内容表解如下:

历史时期

人口增长

生产力水平

人类对自然的态度

人地关系

环境问题

人类行为

采猎文明时期

极其缓慢

低下且发展缓慢

依赖自然,敬畏自然

①群体采集、狩猎;②人类改造环境的作用微弱;③人对自然依赖、敬畏,被动适应自然;④保持一种原始的平衡关系

生物资源破坏,如物种灭绝,但对人类威胁并不严重

听天由命

农业文明时期

迅速增长

不断发展,有很大提高

改造自然

①耕作和灌溉技术得到发展;②人类开始大规模改造自然;③人类对自然依附性大大减弱,对抗性增弱;④还不能正确认识人地关系的不协调,但对于人地关系的认识有了科学的萌芽

环境趋于恶化,如开垦使森林、草原遭破坏,生物多样性减少,水土流失,土地沙化,人类靠迁移逃避自然惩罚

开始大规模改造自然

工业文明时期

增长加快

科学和技术突飞猛进,生产力极大提高

征服自然

①科学和技术突飞猛进,社会生产力水平迅速提高;②人类试图成为自然的主宰,以牺牲自然为代价,积累了巨大的物质财富;③人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化

局部地区环境污染严重,全球范围大气温室效应和臭氧层破坏等危及人类的生存与发展

事后的环境保护补救措施

后工业文明时期

迅猛增长后速度下降

继续以惊人速度向前发展

善待自然

①环境与发展问题得到普遍关注,可持续发展的思想逐步形成并得到公认;②在寻找一条人口、资源、环境和发展相互协调的道路

人口、资源、环境问题日益严重,环境污染和生态破坏日益突出

谋求可持续发展

—————— 应用体验不可少 ———————

读下图,回答1~2题。

1.图中字母含义表示有误的是( )

A.a生产规模过大 B.b对自然资源乱采滥用

C.c生产活动利用较合理 D.d破坏自然环境

2.对图中反映出的人类与环境的关系理解正确的是( )

A.人类的生产活动一定会产生环境问题

B.环境问题的出现与人口素质无关

C.环境问题的产生只是人为因素引起的

D.图示表明了人类与环境的关系是对立的,是不和谐的

解析:1.C 2.D 第1题,人口过度增长,为满足其日益增长的物质需求,必然扩大生产规模,导致资源消耗量增加,同时排放的废弃物增加,出现环境问题。第2题,环境问题的产生有自然因素也有人为因素,当前人为因素占主要地位。图中人类不合理的生产活动导致了环境质量下降,体现了人类与环境的不和谐。

3.下列做法中,符合尊重和善待自然原则的是( )

A.加快对各种矿产资源的开发

B.全面停止对各种生物资源的利用

C.对森林资源实行采伐与抚育相结合的利用方针

D.降低世界居民的消费水平,以节约自然资源

解析:选C A项可能造成资源枯竭,不符合持续性原则,B、D项谈不上发展,也不符合可持续发展原则。

4.读下面的一幅漫画,完成下列问题。

(1)该漫画说明环境问题产生的根本原因是什么?

(2)漫画说明在维护人与自然的和谐关系中,人与人、个人与群体间的利益应如何调整?

解析:第(1)题,该环境问题的产生主要是由于过度砍伐造成的,没有正确处理好人类活动与自然环境的关系。第(2)题,人与人之间、个人与群体之间在处理利益关系时应坚持可持续发展的原则。

答案:(1)人类在经济发展过程中,没能正确处理好人类活动与自然环境之间的关系。

(2)任何人对待环境的行为都会影响整个环境,环境对人类的反作用不会限于个人,而会对周围乃至整个人类造成影响;保护环境不仅需要个体和群体的努力,还需要区域之间、国家之间的合作和协调。

人类与自然环境的相互作用

——————— 情景导入先思考 ———————

2017年6月5日我国环境日主题为“绿水青山就是金山银山”。 旨在动员引导社会各界牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识,尊重自然、顺应自然、保护自然,自觉践行绿色生活,共同建设美丽中国。

思考探究:你如何理解“绿水青山就是金山银山”这句话?它体现了人类与环境之间怎样的辩证关系?

提示:保护生态环境可以更好地发展经济,如果破坏了生态环境,经济发展就成无源之水、无本之木。体现了二者对立统一的辩证关系。

———————基础知识要记牢 ———————

1.人类与自然环境的相互作用

(1)人类的生存和发展依赖于自然环境。

(2)人类可以改造环境,环境又反作用于人类。

2.环境的发展趋势

(1)良性发展:人类正确处理好与环境的关系。

(2)恶性发展:人类采取不适当的生产和生活方式。

——————— 重点难点掌握好 ———————

人类与自然环境的相互作用

人类与环境的关系是相互依存、相互影响的。一方面,人类依赖于自然界而生存和发展;另一方面,人类可以改造环境,环境反作用于人类。

(1)内圆表示占有一定空间的人类社会,内、外圆之间的空间表示人类社会周围的环境。

(2)箭头①②表示人类从环境中获取物质和能量。

(3)箭头③④表示人类将新陈代谢和消费活动(包括生产消费和生活消费)的产物,以废弃物的形式排放到环境中去。

(4)箭头⑤⑦表示人类通过生活、生产活动对环境产生的影响。这个影响可分为两个方面:一是遵循自然规律,合理利用资源,使环境得到保护或改善;二是人类活动违背自然规律,如人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力(环境对人类生产、生活的排泄物具有的容纳和清除能力),使环境质量下降、恶化。

(5)箭头⑥⑧表示受到人类活动影响的环境把它受到的影响反过来作用于人类本身。这种反馈作用,一种是良性的,将使人类获得可持续发展。另一种是恶性的,会产生影响人类的生产、生活和健康,甚至危及人类生存的环境问题。

——————— 方法技巧很重要 ———————

图示法理解人类与环境的良性发展与恶性发展

—————— 应用体验不可少 ———————

读环境、资源和人口关系示意图,回答1~2题。

1.图中字母代表的含义不正确的是( )

A.a表示资源开发

B.b表示生产活动

C.c表示环境对人类的影响

D.d表示废弃物排放

2.属于a阶段产生的环境问题是( )

A.煤矿开采——地面沉降

B.化工厂——水污染

C.火电厂——大气污染

D.冰箱使用——臭氧层破坏

解析:1.C 2.A 第1题,由图示信息可知,c表示资源对人类的影响。第2题,a表示资源开发,煤的开采容易形成地下采空区,引起地面沉降。

读人类社会与自然环境的相关模式图,完成3~5题。

3.图中表示人类社会的是( )

A.内圆 B.外圆

C.箭头① D.箭头②

4.下列人类活动能用图中箭头②表示的是( )

A.废弃物 B.生存空间

C.物质和能量 D.消费活动

5.若箭头④表示沿海低地淹没,则箭头③表示( )

A.全球气候变暖 B.温室气体大量排放

C.极冰融化 D.海水膨胀

解析:3.A 4.A 5.B 第3题,在人类社会与自然环境的相关模式图中,一般用箭头表示物质和能量的传输方向、人类与环境的相互作用,用圆表示人类社会和自然环境;人类社会存在于自然环境中,并占据一定的空间,因此,表示人类社会的应是内圆。第4题,消费活动是在人类社会中完成的,产生的废弃物排放到自然环境中,用箭头②表示;自然环境向人类社会提供生存空间、物质和能量,用箭头①表示。第5题,沿海低地淹没是全球气候变暖导致极冰融化和海水膨胀的结果,而温室气体大量排放则是导致全球气候变暖的人类活动。

人类对自然态度的演变

——————— 情景导入先思考 ———————

坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟漪。

不稼不穑,胡取禾三百廛兮?

不狩不猎,胡瞻尔庭有县兮?

彼君子兮,不素餐兮!

……

[注释] 1.坎坎:伐木的声音。檀:树名。

2.干:岸。

3.稼:耕种。穑(音sè):收割。

4.胡:何也。廛:通“缠”,即束,捆。

5.县:通“悬”,挂。

6.素餐:白吃。

《伐檀》是魏国的民歌,是一首嘲骂剥削者不劳而食的诗。全诗强烈地反映出当时劳动人民对统治者的怨恨,是《诗经》中反剥削反压迫最有代表性的诗篇之一。

思考探究:(1)《伐檀》描述的是哪个文明时期的生产场景?

提示:农业文明时期。

(2)该时期人类对自然的态度如何?

提示:改造自然。

——————— 基础知识要记牢 ———————

1.人类对自然态度的演变

(1)采猎文明时期:

①对自然的态度:依赖自然、敬畏自然。

②产生的环境问题:部分生物资源遭到破坏。

(2)农业文明时期:

①对自然的态度:改造自然。

②产生的环境问题:少数地区的区域性问题。

(3)工业文明时期:

①对自然的态度:征服自然。

②产生的环境问题:区域性问题蔓延到全球。

(4)后工业文明时期:

①对自然的态度:善待自然。

②产生的环境问题:全球性环境问题亟待解决。

2.人类与环境关系的和谐

(1)尊重与善待自然:

①从现实意义上要控制和制止人类对环境的破坏,防止生态环境的恶化。

②从积极意义上要保护和爱护自然,为生态环境的动态平衡创造并提供更有利的条件。

(2)关爱人类并尊重个人是保持人与自然关系和谐的基本行为规则。

(3)兼顾当代人与后代人的利益。

——————— 重点难点掌握好 ———————

人类对自然态度的演变过程

在不同时期,人类对自然的态度行为表现和作用后果不同。具体内容表解如下:

历史时期

人口增长

生产力水平

人类对自然的态度

人地关系

环境问题

人类行为

采猎文明时期

极其缓慢

低下且发展缓慢

依赖自然,敬畏自然

①群体采集、狩猎;②人类改造环境的作用微弱;③人对自然依赖、敬畏,被动适应自然;④保持一种原始的平衡关系

生物资源破坏,如物种灭绝,但对人类威胁并不严重

听天由命

农业文明时期

迅速增长

不断发展,有很大提高

改造自然

①耕作和灌溉技术得到发展;②人类开始大规模改造自然;③人类对自然依附性大大减弱,对抗性增弱;④还不能正确认识人地关系的不协调,但对于人地关系的认识有了科学的萌芽

环境趋于恶化,如开垦使森林、草原遭破坏,生物多样性减少,水土流失,土地沙化,人类靠迁移逃避自然惩罚

开始大规模改造自然

工业文明时期

增长加快

科学和技术突飞猛进,生产力极大提高

征服自然

①科学和技术突飞猛进,社会生产力水平迅速提高;②人类试图成为自然的主宰,以牺牲自然为代价,积累了巨大的物质财富;③人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化

局部地区环境污染严重,全球范围大气温室效应和臭氧层破坏等危及人类的生存与发展

事后的环境保护补救措施

后工业文明时期

迅猛增长后速度下降

继续以惊人速度向前发展

善待自然

①环境与发展问题得到普遍关注,可持续发展的思想逐步形成并得到公认;②在寻找一条人口、资源、环境和发展相互协调的道路

人口、资源、环境问题日益严重,环境污染和生态破坏日益突出

谋求可持续发展

—————— 应用体验不可少 ———————

读下图,回答1~2题。

1.图中字母含义表示有误的是( )

A.a生产规模过大 B.b对自然资源乱采滥用

C.c生产活动利用较合理 D.d破坏自然环境

2.对图中反映出的人类与环境的关系理解正确的是( )

A.人类的生产活动一定会产生环境问题

B.环境问题的出现与人口素质无关

C.环境问题的产生只是人为因素引起的

D.图示表明了人类与环境的关系是对立的,是不和谐的

解析:1.C 2.D 第1题,人口过度增长,为满足其日益增长的物质需求,必然扩大生产规模,导致资源消耗量增加,同时排放的废弃物增加,出现环境问题。第2题,环境问题的产生有自然因素也有人为因素,当前人为因素占主要地位。图中人类不合理的生产活动导致了环境质量下降,体现了人类与环境的不和谐。

3.下列做法中,符合尊重和善待自然原则的是( )

A.加快对各种矿产资源的开发

B.全面停止对各种生物资源的利用

C.对森林资源实行采伐与抚育相结合的利用方针

D.降低世界居民的消费水平,以节约自然资源

解析:选C A项可能造成资源枯竭,不符合持续性原则,B、D项谈不上发展,也不符合可持续发展原则。

4.读下面的一幅漫画,完成下列问题。

(1)该漫画说明环境问题产生的根本原因是什么?

(2)漫画说明在维护人与自然的和谐关系中,人与人、个人与群体间的利益应如何调整?

解析:第(1)题,该环境问题的产生主要是由于过度砍伐造成的,没有正确处理好人类活动与自然环境的关系。第(2)题,人与人之间、个人与群体之间在处理利益关系时应坚持可持续发展的原则。

答案:(1)人类在经济发展过程中,没能正确处理好人类活动与自然环境之间的关系。

(2)任何人对待环境的行为都会影响整个环境,环境对人类的反作用不会限于个人,而会对周围乃至整个人类造成影响;保护环境不仅需要个体和群体的努力,还需要区域之间、国家之间的合作和协调。

同课章节目录

- 第一章 环境与环境问题

- 第一节 环境概述

- 第二节 环境问题概述

- 第三节 人类与环境

- 第二章 自然资源保护

- 第一节 自然资源与主要的资源问题

- 第二节 非可再生资源的利用与保护--以能源矿产(石油、煤炭)为例

- 第三节 可再生资源的利用与保护-以土地资源为例

- 第三章 生态环境保护

- 第一节 生态系统与生态平衡

- 第二节 主要的生态环境问题

- 第三节 生态环境保护

- 第四章 环境污染及其防治

- 第一节 水污染及其防治

- 第二节 大气污染及其防治

- 第三节 固体废弃物污染及其防治

- 第四节 噪声污染及其防治

- 第五章 环境管理

- 第一节 环境管理概述

- 第二节 中国环境管理政策体系

- 第三节 中国环境法规体系

- 第四节 环境保护任重道远