备考2011高效学习方案历史考点专项突破:世界近现代科学技术的发展

文档属性

| 名称 | 备考2011高效学习方案历史考点专项突破:世界近现代科学技术的发展 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 76.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-12-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

世界近现代科学技术的发展

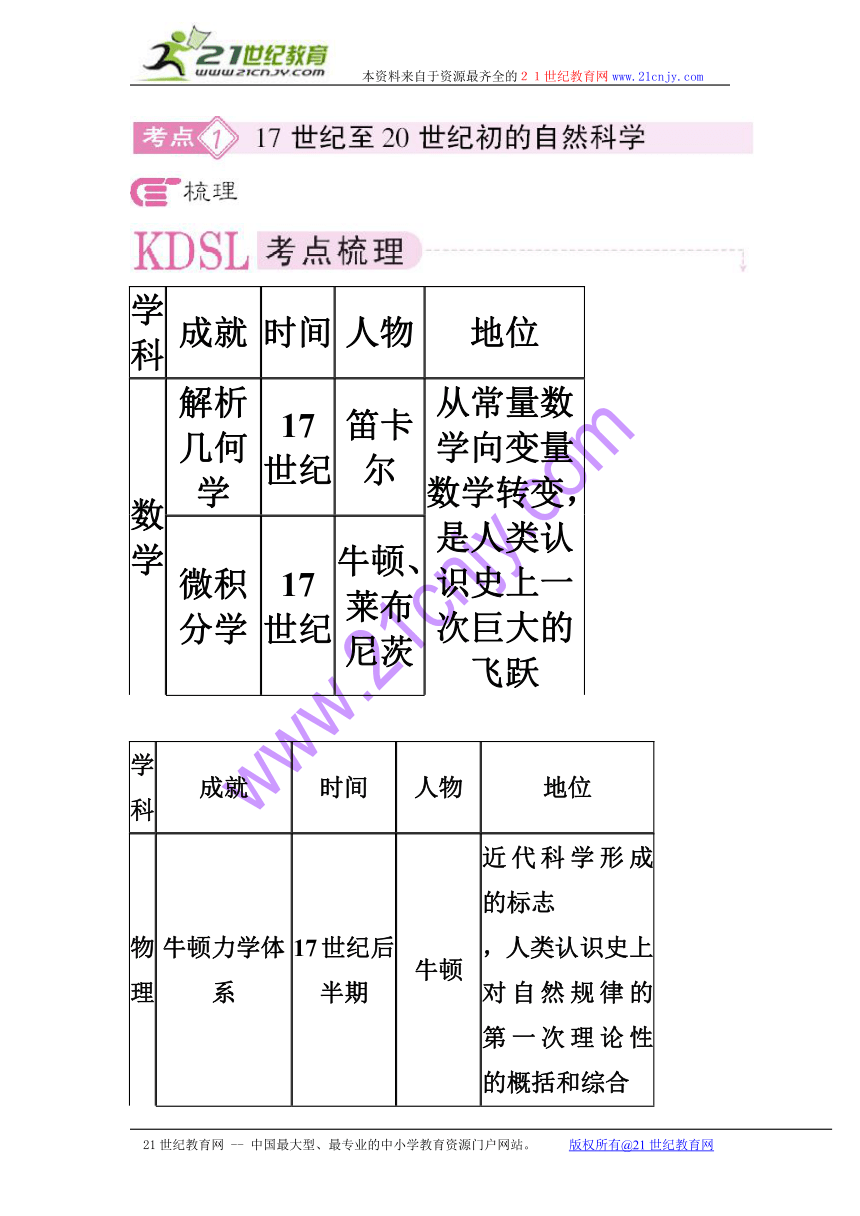

考纲展示 复习向导

1.17世纪至20世纪初的自然科学 1.掌握近代自然科学兴起的条件、原因和成就,分析其产生的影响及与中国古代传统科学相比的突出特点

2.现代科学技术(1)新科学技术革命的兴起与发展;(2)第三次科技革命的特点与影响 2.掌握第三次科技革命兴起的史实,分析其特点与影响

17~20世纪初自然科学成就简表

学科 成就 时间 人物 地位

数学 解析几何学 17世纪 笛卡尔 从常量数学向变量数学转变,是人类认识史上一次巨大的飞跃

微积分学 17世纪 牛顿、莱布尼茨

学科 成就 时间 人物 地位

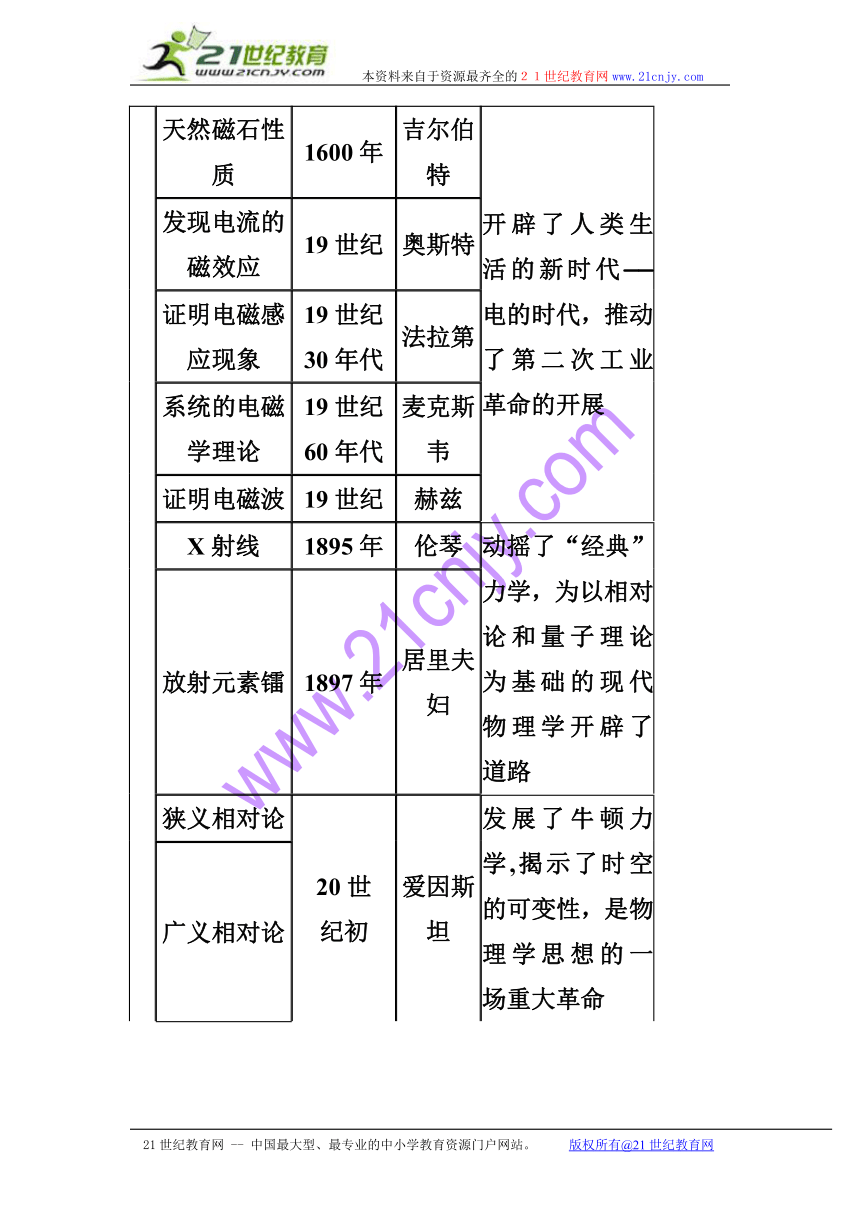

物理 牛顿力学体系 17世纪后半期 牛顿 近代科学形成的标志,人类认识史上对自然规律的第一次理论性的概括和综合

天然磁石性质 1600年 吉尔伯特 开辟了人类生活的新时代——电的时代,推动了第二次工业革命的开展

发现电流的磁效应 19世纪 奥斯特

证明电磁感应现象 19世纪30年代 法拉第

系统的电磁学理论 19世纪60年代 麦克斯韦

证明电磁波 19世纪 赫兹

X射线 1895年 伦琴 动摇了“经典”力学,为以相对论和量子理论为基础的现代物理学开辟了道路

放射元素镭 1897年 居里夫妇

狭义相对论 20世纪初 爱因斯坦 发展了牛顿力学,揭示了时空的可变性,是物理学思想的一场重大革命

广义相对论

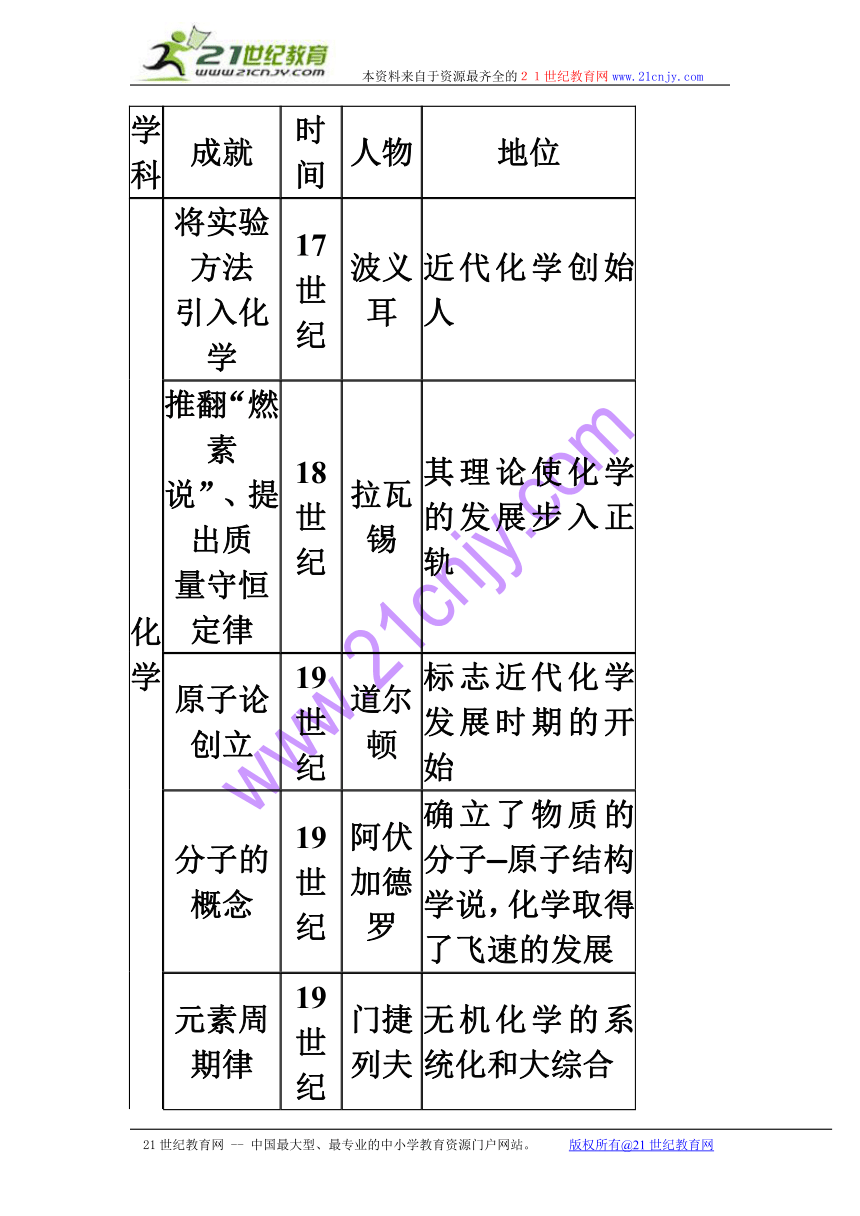

学科 成就 时间 人物 地位

化学 将实验方法引入化学 17世纪 波义耳 近代化学创始人

推翻“燃素说”、提出质量守恒定律 18世纪 拉瓦锡 其理论使化学的发展步入正轨

原子论创立 19世纪 道尔顿 标志近代化学发展时期的开始

分子的概念 19世纪 阿伏加德罗 确立了物质的分子—原子结构学说,化学取得了飞速的发展

元素周期律 19世纪 门捷列夫 无机化学的系统化和大综合

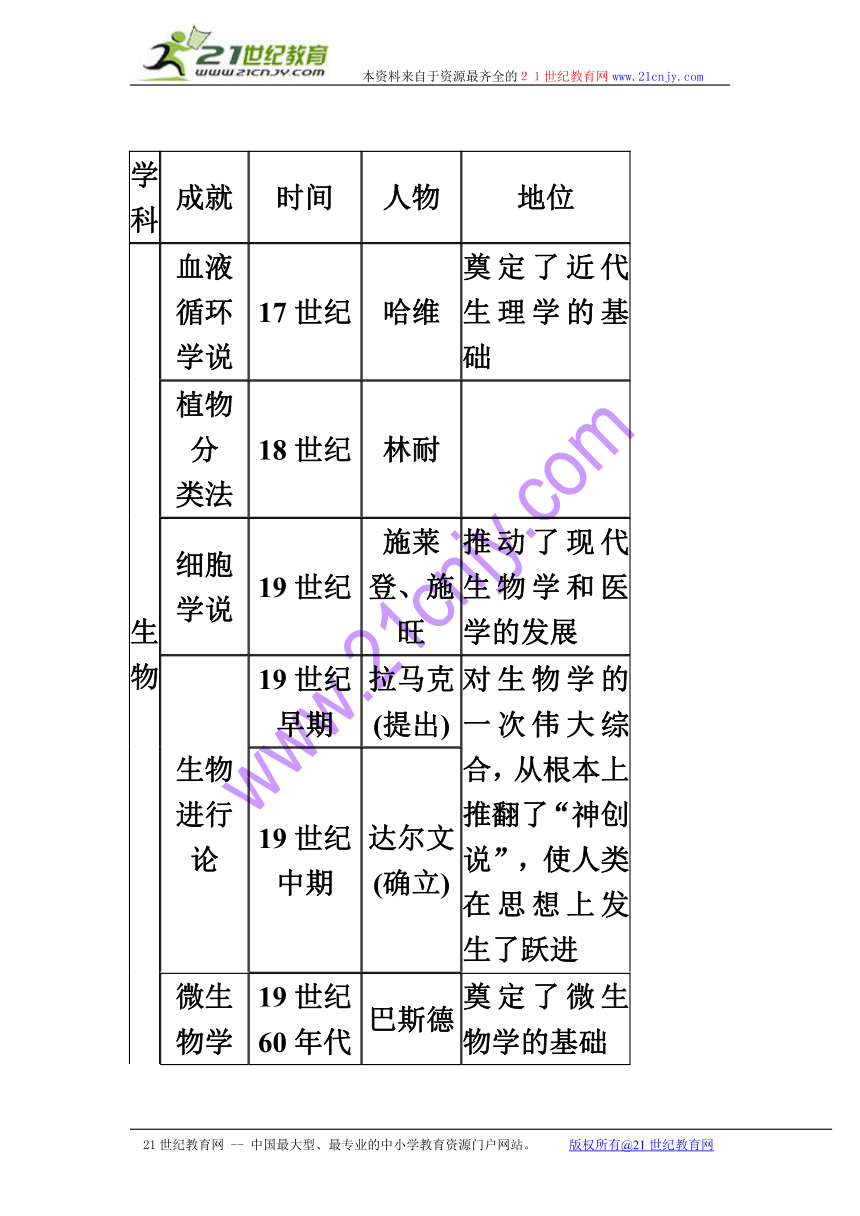

学科 成就 时间 人物 地位

生物 血液循环学说 17世纪 哈维 奠定了近代生理学的基础

植物分类法 18世纪 林耐

细胞学说 19世纪 施莱登、施旺 推动了现代生物学和医学的发展

生物进行论 19世纪早期 拉马克(提出) 对生物学的一次伟大综合,从根本上推翻了“神创说”,使人类在思想上发生了跃进

19世纪中期 达尔文(确立)

微生物学 19世纪60年代 巴斯德 奠定了微生物学的基础

近代自然科学兴起的原因

(1)资本主义生产的发展需要科学技术知识,这是近代自然科学创立与发展的社会前提条件。

(2)文艺复兴、宗教改革和资产阶级启蒙运动,为近代自然科学的诞生与发展奠定了坚实的思想基础。

(3)16~17世纪,伽利略、培根和笛卡尔等人创立科学的方法论,为人们进行科学的研究提供了指导原则。

(4)中国的四大发明、阿拉伯文化和古希腊哲学传入西欧,启迪了人们的思想;新航路的开辟和新大陆的发现,开阔了人们的眼界,并为科学研究提供了丰富的材料,有力地促进了近代科学的诞生和发展。

(5)良好的文化氛围和社会环境为近代科学的创立与发展提供了有利的社会条件。

(6)科技工作者自身为科技献身的勇气以及刻苦研究探求的创造精神,是近代科学兴起的保证。

【例1】 (2009·哈尔滨市高三年级第二次联考)2008年9月25日中国“神七”飞船发射成功。这一成就建立在下面哪位科学家的重大理论成果的基础之上 ( )

A.牛顿 B.法拉第

C.达尔文 D.爱因斯坦

【解析】 本题结合社会热点问题考查考生对知识的掌握,这一成就建立在牛顿的万有引力定律的基础之上。

【答案】 A

1.新科学技术革命的兴起和发展

(1)兴起条件:科学理论的发展,特别是爱因斯坦的质能转换关系式的提出;工业的发展;社会发展的需要,特别是第二次世界大战的推动以及战后各国为恢复经济而对高科技的迫切需求。

(2)时间:20世纪四五十年代;

(3)内容:原子能技术、航天技术、电子计算机的应用、人工合成材料、分子生物学和遗传工程等。

2.第三次科技革命

具体表现 原子能 1945年 第一颗原子弹爆炸(美国)

1954年 第一座核电站建成(苏联)

航天技术 1957年 第一颗人造卫星上天(苏联)

1969年 “阿波罗11号”登月(美国)

1981年 第一架航天飞机升空(美国)

电子计算机 1946年 电子计算机诞生(美国)

1947年 晶体管问世(美国)

1977年 超大规模集成电路投入使用

生物工程 1972年 重组DNA生物基因工程成功(美国)

1996年 利用体细胞培养克隆羊“多利”成功(英国)

1999年 首次成功制造出人工DNA分子(美国)

2000年 公布人类基因组工作草图(美、日、法、德、英、中)

特点 (1)科学技术在推动生产力的发展方面起着越来越重要的作用,科学技术转化为直接生产力的速度加快。(2)科学和技术密切结合,相互促进。(3)科学技术各个领域之间相互渗透。一方面学科越来越多,分工越来越细,研究越来越深入;另一方面学科间的联系越来越密切,相互渗透的程度越来越深,科学研究朝着综合性方向发展

影响 (1)推动了社会生产力的发展。人们开始主要通过生产技术的不断进步、劳动者素质和技能的不断提高、劳动手段的不断改进来提高劳动生产率。(2)促进了社会经济结构和社会生活结构的变化。使第三产业的比重上升,使人们的衣、食、住、行、用等日常生活的各个方面发生了变革。(3)推动了国际经济格局的调整。科学技术的竞争在国际经济竞争中的地位日益重要,但由于科学技术水平的差距,进一步扩大了发展中国家和发达国家之间的经济差距

三次工业革命与资本主义市场的关系

(1)市场的扩大促进了工业革命的开展。

①18世纪中期,英国打败法国,成为最大的殖民国家,推动了工业革命的开展。②19世纪中期前后,美、德、日、俄等国通过资产阶级革命或改革,建立了统一的国内市场,同时由于殖民扩张的加强,资本主义世界市场竞争激烈,推动了第二次工业革命的开展。③二战后,随着资本主义经济的恢复和国家垄断资本主义的发展,新一轮的市场竞争开始,促进了第三次科技革命的开展。

(2)工业革命促进资本主义市场的进一步扩大,同时也加剧了各国对市场的争夺。

①第一次工业革命迅速提高了生产力,使东方从属于西方,资本主义世界市场初步形成。②第二次工业革命为经济发展提供了更为广泛的途径,生产和资本高度集中产生垄断,殖民扩张加剧,世界被瓜分完毕,资本主义世界市场最终形成。③第三次科技革命大大加速了现代生产力的发展,导致战后资本主义国家间争夺市场的斗争加剧,同时发达国家与发展中国家围绕市场的垄断和反垄断的斗争也日趋尖锐。

【例2】 (2009·南昌调研)1982年,美国《时代》杂志把“个人电脑”选为当年的“年度风云人物”,并预言,“家庭电脑有朝一日会像电视和洗碗机一样普及。在20年后,将会有60%的美国人上网。”2006年《时代》杂志又把“YOU(你,指所有网民)”选为“年度风云人物”,其封面注释说:“是的,就是你。你控制着这个信息时代,欢迎来到你的世界。”这反映了 ( )

A.《时代》的预言非常准确

B.信息技术发展迅速,影响深远

C.计算机技术由个人电脑时代进入网络时代

D.网络技术已十分普及

【解析】 本题实际上是要求考生正确概括题干材料的主题。1982年和2006年,《时代》杂志分别将个人电脑和网民选为年度风云人物,这体现了信息技术发展迅速,影响深远。而A、C、D三项均不能全面反映这一主题。

【答案】 B

热点 三次工业革命时的中国

1.第一次工业革命始于18世纪60年代,当时中国正处于康乾盛世,由于受专制政治和闭关锁国政策的影响,对先进的科技和生产方式极力排斥,西方国家很快强大起来,而中国的经济却没有发生大的变动。中国没有抓住这次机遇,经济一落千丈,最终成为列强的猎物,近代沦为了半殖民地半封建社会。

2.第二次工业革命始于19世纪70年代,中国仍然是清朝封建统治。由于西方列强的入侵,清政府内外交困,于是对工业革命的态度由排斥转变到只引进技术,如洋务运动。但洋务运动只是为了维护封建统治而学习西方军事技术和科学技术,不能从根本上促进社会进步,所以很快就失败了。外国资本主义国家并不希望中国强大,因而没有先进技术设备的输出,反而通过战争和资本的输出在中国继续掠夺,使中国民族资本主义发展极其艰难,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

3.第三次科技革命始于20世纪四五十年代,当时的中国处在内战时期和新中国成立初期,没有发展科技革命的和平环境。新中国成立后,中华人民共和国为了维护民族独立、提高国际地位、在国际科技经济竞争中占有一席之地,把发展科技作为增强综合国力的重要手段,对第三次科技革命采取了引进吸收的态度,因而在社会主义建设过程中也取得了一定成就,如原子弹、氢弹爆炸成功,人造卫星发射上天等,但由于西方资本主义国家长期的敌视、封锁、包围,中国缺乏正常的交流,再加上党在社会主义建设中所犯的一些错误,科技革命没能快速发展。

直至十一届三中全会,我国正式实行对外开放政策,主动学习世界上先进的科技和管理经验,终于赶上了第三次科技革命的末班车。改革开放后,中国的科技以更快的速度向前发展。

考点链接

每一次工业革命的出现都是实践的需要,科学技术革命推动了社会的进步和生产的发展。三次工业革命与中国的关系涉及到中国近代化的问题以及新中国成立后社会经济发展的有关内容,所以同学们在复习时应注意,中国沦为半殖民地半封建社会的过程实际上就是前两次工业革命间接推动的,而当今我国社会经济发展又与第三次科技革命的成果密不可分。

【样题】 请你说出三次工业革命发生的年代及各自的标志性成果。第三次科技革命开始时,中国社会处于什么状态?是否受益,为什么?试结合我国目前的现状,谈谈你的认识。

【解析】 第一问考查学生基础知识的认知与记忆能力,根据所学知识回答即可;第二问,第三次科技革命开始于20世纪四五十年代,当时中国正处于内战时期和新中国成立初期。国内和国际形势均不利于科学技术的发展和创新,再加上帝国主义的封锁包围,技术引进与交流更为困难,因此,第三次科技革命开始时期,中国受益很少。

【答案】 (1)第一次工业革命:开始于18世纪60年代,主要标志是蒸汽机的广泛应用。第二次工业革命:开始于19世纪70年代,主要标志是电力的广泛应用。第三次科技革命:开始于20世纪四五十年代,主要标志是在原子能、电子计算机、微电子技术、航天技术等领域取得的重大成就。

(2)当时的中国社会正处在内战时期和新中国成立初期。几乎没有受益。原因:①当时中国正在进行解放战争;②新中国成立后,“左”倾错误泛滥,党先后发动了“大跃进”运动、人民公社化运动和“文化大革命”;③整个世界处于冷战中,中国处于一种相对封闭状态。

(3)认识:①科技是第一生产力,要想提高我国的综合国力,就要坚持科教兴国战略,大力发展科技;②保持安定团结的政治局面;③适时调整经济发展战略;④实行改革开放,学习一切先进的技术和管理经验;⑤加强国际间的合作等。

变式·预测

三次工业革命对世界历史发展影响巨大,但是我国在这三次工业革命中处于滞后状态。当前我国对科学技术高度重视。2008年11月7日上午10时,庆祝神舟七号载人航天飞行圆满成功大会在人民大会堂召开,胡锦涛主席亲自为翟志刚、刘伯明、景海鹏颁发“航天功勋奖章”和证书 。

9月28日,随着翟志刚、刘伯明、景海鹏三名航天员的平安返回,我国今年最具代表性、最有影响力的国家级重大科研实践活动——神舟七号载人航天飞行任务取得圆满成功,实现了我国空间技术发展具有里程碑意义的重大跨越。胡锦涛发表重要讲话,号召全党全军全国各族人民学习和发扬载人航天精神,万众一心、众志成城,奋发图强、拼搏奉献,努力为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面而团结奋斗。科学技术的每一项重大发明和革新,都促进了社会经济的飞跃发展。

请回答:

(1)三次工业革命以后,世界经济格局分别发生了怎样的变化?

(2)有人说:“同样是殖民帝国,对英国来说前两次工业革命却产生了不同的作用,真是‘成出萧何,败也萧何。’”你认为这话对吗?为什么?

【答案】 (1)①第一次工业革命以后,英国确立了“世界工厂”地位;②第二次工业革命以后,美国逐渐掌握了世界经济霸权;③第三次科技革命以后,世界经济格局开始向多极化方向发展。

(2)这句话是正确的。因为:18世纪中期英国成为世界上最大的殖民帝国,为英国工业革命的开展提供了资金和原料;同时,海外市场扩大促使英国率先进行了工业革命。第二次工业革命时期,英国向殖民地大量输出资本,使国内新兴工业得不到足够的资本;在技术水平较低的情况下,英国资本家也能从殖民地获得巨额利润,所以不愿更新国内的生产设备和采用新技术,这使英国在第二次工业革命时期相对滞后。

1.(2009·安徽文综·19)被西方教会势力指责为“意在扰乱对神的信仰,企图毁灭上帝”,而中国启蒙思想家严复则认为“其彰人耳目,改易思理,甚于奈端(牛顿)氏之天算格致”的学说是 ( )

A.日心说 B.进化论

C.量子论 D.相对论

【解析】 达尔文的进化论否定了上帝创世说,严复认为它的影响超过在物体运动方面否定上帝支配一切的牛顿经典力学,并将它作为政治改良的理论依据,符合题目要求的只有B项。

【答案】 B

2.(2009·广东单科·21)普朗克曾这样评论爱因斯坦的科学成就:“这个原理在物理世界观上所引起的革命,只有哥白尼世界体系的引入才能与之相提并论。”文中的“这个原理”是 ( )

A.日心说 B.相对论

C.量子假说 D.万有引力定律

【解析】 相对论属于爱因斯坦的成就。

【答案】 B

3.(2009·浙江文综·23)随着计算机信息技术的进步,一些图书馆的纸质历史文献已经以电子文本的形式提供利用。我们应如何历史地看待这一现象 ( )

A.现代发明比古代发明更为重要

B.造纸术的发明已经失去历史意义

C.历史文献不应该采用时髦的电子文本

D.不论是纸质文本还是电子文本,《论语》终究还是《论语》

【解析】 文明是不断发展、需要传承的人类文化遗产,不能简单地说现代文明比古代文明更重要,故A项错误;在人类步入电子信息时代的今天,作为文化传播载体的书籍、报刊等仍是便捷的工具,但造纸术仍有非凡的历史意义,故B项错误;C项过于绝对化了,事实上历史文献由于保管、查阅等需要,电子文本的方式是一个重要的补充,故C项也错误;历史文献本身的文化价值不会因传播它的手段、形式而改变,故答案应选D。

【答案】 D

4.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛主席无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级文化大革命的又一丰硕成果……中国人民这一伟大胜利,给正在坚持武装斗争的亚、非、拉各国人民和全世界革命人民以巨大的鼓舞,给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——据新华社电

材料二 神舟六号尚在太空遨游,很多“搭车”企业就已开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

(1)据材料一,“垄断空间技术”的是哪两个国家?当时两国的地位反映了怎样的国际格局?

(2)材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异。

【解析】 第(1)问根据“美帝国主义”和”社会帝国主义”可以得出是美国和苏联。中国第一颗卫星发射成功是1970年,所以当时的国际格局是两极格局。

第(2)问据材料一可知,卫星发射成功的意义在于打击美苏两国,粉碎他们对空间技术的垄断。据材料二可知,“神舟”六号发射成功的意义在于和平利用太空资源,让太空真正为人类造福。出现这一差异的原因主要是国际政治格局的变迁即材料一处于两极格局,材料二是两极格局瓦解后,世界格局朝着多极化趋势发展,和平与发展成为世界主流。

【答案】 (1)美国和苏联;两极格局。

(2)材料一,政治;材料二,经济。

材料一,国内:“文化大革命”时期,以“阶级斗争为纲”;国际:处于冷战时期。

材料二,国内:十一届三中会全以后,工作重心转移到经济建设上;国际:和平与发展是当今世界的两大主题。

一、达尔文及其进化论

达尔文(1809~1882)是英国生物学家,进化论的奠基人。他早年在剑桥大学学习神学。1831年起,他随“贝格尔”号探险舰进行环球考察5年。在整理考察资料和实物标本的基础上,经长期研究,于1859年出版了《物种起源》一书,确立了生物的进化论。他还通过《人类的由来及性选择》和《动物和植物在家养下的变异》等著作,提出性选择及人类起源的理论。他的学说是人类对生物界认识的伟大成就。

达尔文的进化论认为,生物的进化主要是自然选择的结果。生物由于繁殖过剩,不可避免地存在种内和种间的生存竞争。生物经常发生的微小变异,在生存竞争中,有利于个体生存和后代繁殖的变异被保留,不利于个体生存和后代繁殖的变异被淘汰,这就是自然选择。由于自然选择的长期作用,有的变异逐代积累,便形成新种。在不同的自然条件下,自然选择的方向不同,一个原始的物种会发生性状分歧,演变为多个物种。

达尔文的学说是生物科学的一个理论综合,对生物学的发展起了重大的作用。生物进化论的提出,也是人类思想史上划时代的大事。17世纪的牛顿把“造物主”(神)从无生命现象的研究领域驱逐出去了(虽然牛顿承认了上帝是第一推动力),19世纪的达尔文又把“造物主”从有生命现象的研究领域驱逐出去了。

二、爱因斯坦的相对论力学体系

1905年,年仅26岁的爱因斯坦发表《论动体的电动力学》,创立了狭义相对论。其要点是:第一,否定了牛顿的绝对空间和绝对时间观念,指出时间、空间与物质运动不是各自孤立存在的,时间和空间是随着物质的运动而变化的,物质的质量也是随运动速度的变化而变化的。这样,该理论就揭示了空间、时间、物质、运动之间的本质上的统一性,把牛顿的力学理论作为一种特殊情况(当运动速度远比光速低的时候)概括在内,从而建立了一个既适用宏观、低速,又适用于微观、高速运动的理论。

第二,根据狭义相对论的原理,认为质量和能量之间有密切的关系,并推导出著名的质能关系式E=mc2,即物体的能量等于质量和光速(每秒钟30万千米)平方的乘积。这一质能转化原理揭示了原子内部所蕴藏的巨大能量的秘密,为原子能的利用奠定了理论基础。1916年爱因斯坦又创立了广义相对论,进一步揭示了时空结构(四维空间)同物质分布的关系,指出了物质间所存在的万有引力,是由于物质的存在和分布使时间和空间的性质不均匀(即时空弯曲)而引起的。

相对论的提出是物理学思想的一场重大革命,相对论既是原子内部和微观物理学的基础,也是天体物理学和宇宙学的基础。相对论的提出,使爱因斯坦成为继牛顿之后世界上最伟大的理论物理学家。1921年,爱因斯坦荣获诺贝尔物理学奖。

三、美国在第二、三次科技革命中领先的原因及对美国政治、经济的共同影响

1.美国在第二次科技革命中领先一步的原因:(1)南北战争后,工业资产阶级的胜利为工业革命的开展提供了政治保证。(2)西部的开发扩大了对商品的需求。(3)欧洲剩余资本源源而来。(4)欧亚移民带来了先进的科学技术和劳动力。(5)爱迪生、福特、莱特、贝尔等人的众多发明使美国在电力、交通运输、远程通讯等领域领先。

2.美国在第三次科技革命中领先一步的原因:(1)20世纪初,原子、电子方面的理论出现重大突破。(2)一战后,美国逐渐掌握了世界经济霸权,二战未影响美国本土,因而具有开展科技革命的雄厚物质基础。(3)二战中赢得战争的迫切需求使其政府和资本家注重科技投入。(4)第二次世界大战推动美国首先突破了原子能的应用,发明了电子计算机。(5)战后西欧国家的恢复和新兴国家的发展,客观上为美国提供了广阔的市场。

3.共同影响:(1)大大促进了生产力的发展。19世纪末,美国工业产量跃居世界第一。二战后至70年代初,形成以美国为中心的世界经济格局。(2)导致了生产关系的调整。19世纪晚期,美国产生了垄断组织,生产和资本集中程度最高。二战后,国家垄断资本主义日益加强。(3)上层建筑的变化。19世纪晚期,美国进入帝国主义阶段,号称“托拉斯帝国主义”。二战后,过渡到国家垄断资本主义。(4)为美国争霸世界创造了条件。19世纪末20世纪初,美国把侵略矛头从拉美转向亚洲太平洋地区。二战后,美国称霸资本主义世界,妄图在全球建立霸权。

四、科技革命的作用

科学技术的发展,一方面,提高了人类征服自然与改造自然的能力,推动了社会生产力的发展,日益满足着人类物质和精神上的需要;另一方面,当人类科技征服达到一定限度时,却遭到了自然界和人类自身的强烈报复,引发一系列全球问题,如人口爆炸、土地荒芜、粮食短缺、资源枯竭、能源匮乏、核军备竞赛、污染加剧等。

可见,科学技术是一把双刃剑。联合国公布的《世界自然资源保护大纲》中说:“人类几乎是无限的建设与创造力量相等于同样巨大的破坏与毁灭力量。”人类要想有效地摆脱制约社会发展的全球问题,就必须科学地审视科学技术。以下简单介绍一下目前学术界对于科学技术的评判标准。

人类发展科学技术,有三个不同层次的目的:第一,获取真理。人类首先要去认识自然界的内在本质及其发展规律。第二,获取价值。人们以所获真理为指导,去改造自然界和人类社会,使之满足人类生存与发展需要。第三,获取自由。人们通过认识世界和改造世界,使人类社会和自然界得以全面、和谐发展,每个人都能从其自然关系和社会关系的束缚中获得彻底解放,成为自由人。

与这三个层次的目的相对应,对科学技术的评判也应有三个不同的层次:第一,真理评判。其标准是主体的认识是否符合客体的本来面目。第二,价值评判。其标准是理论的发展与运用能否满足人类的各种需要以及在多大程度上满足这种需要。第三,美学评判。其标准是理论的发展与运用是否满足人类的美学追求和美学理想。这三个层次的评判相互关联,由此构成了科学技术的评判体系。

由这一评判体系反观科学技术,我们就会对科学技术的作用有一个全面的认识了。人们发展科学技术,并不仅是为了获得真理,更重要的是为了与自然界和谐相处,使人类社会获得可持续发展。科技带来的负面影响,不正是反映了人类过去只追求真理标准的片面性吗?正是这种单一的评判使科学技术盲目发展,被人类滥用并最终导致一系列全球问题。

因此,我们应该全面审视科学技术,寻找一条建立在现代科学技术基础之上的人类社会的可持续发展道路。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

世界近现代科学技术的发展

考纲展示 复习向导

1.17世纪至20世纪初的自然科学 1.掌握近代自然科学兴起的条件、原因和成就,分析其产生的影响及与中国古代传统科学相比的突出特点

2.现代科学技术(1)新科学技术革命的兴起与发展;(2)第三次科技革命的特点与影响 2.掌握第三次科技革命兴起的史实,分析其特点与影响

17~20世纪初自然科学成就简表

学科 成就 时间 人物 地位

数学 解析几何学 17世纪 笛卡尔 从常量数学向变量数学转变,是人类认识史上一次巨大的飞跃

微积分学 17世纪 牛顿、莱布尼茨

学科 成就 时间 人物 地位

物理 牛顿力学体系 17世纪后半期 牛顿 近代科学形成的标志,人类认识史上对自然规律的第一次理论性的概括和综合

天然磁石性质 1600年 吉尔伯特 开辟了人类生活的新时代——电的时代,推动了第二次工业革命的开展

发现电流的磁效应 19世纪 奥斯特

证明电磁感应现象 19世纪30年代 法拉第

系统的电磁学理论 19世纪60年代 麦克斯韦

证明电磁波 19世纪 赫兹

X射线 1895年 伦琴 动摇了“经典”力学,为以相对论和量子理论为基础的现代物理学开辟了道路

放射元素镭 1897年 居里夫妇

狭义相对论 20世纪初 爱因斯坦 发展了牛顿力学,揭示了时空的可变性,是物理学思想的一场重大革命

广义相对论

学科 成就 时间 人物 地位

化学 将实验方法引入化学 17世纪 波义耳 近代化学创始人

推翻“燃素说”、提出质量守恒定律 18世纪 拉瓦锡 其理论使化学的发展步入正轨

原子论创立 19世纪 道尔顿 标志近代化学发展时期的开始

分子的概念 19世纪 阿伏加德罗 确立了物质的分子—原子结构学说,化学取得了飞速的发展

元素周期律 19世纪 门捷列夫 无机化学的系统化和大综合

学科 成就 时间 人物 地位

生物 血液循环学说 17世纪 哈维 奠定了近代生理学的基础

植物分类法 18世纪 林耐

细胞学说 19世纪 施莱登、施旺 推动了现代生物学和医学的发展

生物进行论 19世纪早期 拉马克(提出) 对生物学的一次伟大综合,从根本上推翻了“神创说”,使人类在思想上发生了跃进

19世纪中期 达尔文(确立)

微生物学 19世纪60年代 巴斯德 奠定了微生物学的基础

近代自然科学兴起的原因

(1)资本主义生产的发展需要科学技术知识,这是近代自然科学创立与发展的社会前提条件。

(2)文艺复兴、宗教改革和资产阶级启蒙运动,为近代自然科学的诞生与发展奠定了坚实的思想基础。

(3)16~17世纪,伽利略、培根和笛卡尔等人创立科学的方法论,为人们进行科学的研究提供了指导原则。

(4)中国的四大发明、阿拉伯文化和古希腊哲学传入西欧,启迪了人们的思想;新航路的开辟和新大陆的发现,开阔了人们的眼界,并为科学研究提供了丰富的材料,有力地促进了近代科学的诞生和发展。

(5)良好的文化氛围和社会环境为近代科学的创立与发展提供了有利的社会条件。

(6)科技工作者自身为科技献身的勇气以及刻苦研究探求的创造精神,是近代科学兴起的保证。

【例1】 (2009·哈尔滨市高三年级第二次联考)2008年9月25日中国“神七”飞船发射成功。这一成就建立在下面哪位科学家的重大理论成果的基础之上 ( )

A.牛顿 B.法拉第

C.达尔文 D.爱因斯坦

【解析】 本题结合社会热点问题考查考生对知识的掌握,这一成就建立在牛顿的万有引力定律的基础之上。

【答案】 A

1.新科学技术革命的兴起和发展

(1)兴起条件:科学理论的发展,特别是爱因斯坦的质能转换关系式的提出;工业的发展;社会发展的需要,特别是第二次世界大战的推动以及战后各国为恢复经济而对高科技的迫切需求。

(2)时间:20世纪四五十年代;

(3)内容:原子能技术、航天技术、电子计算机的应用、人工合成材料、分子生物学和遗传工程等。

2.第三次科技革命

具体表现 原子能 1945年 第一颗原子弹爆炸(美国)

1954年 第一座核电站建成(苏联)

航天技术 1957年 第一颗人造卫星上天(苏联)

1969年 “阿波罗11号”登月(美国)

1981年 第一架航天飞机升空(美国)

电子计算机 1946年 电子计算机诞生(美国)

1947年 晶体管问世(美国)

1977年 超大规模集成电路投入使用

生物工程 1972年 重组DNA生物基因工程成功(美国)

1996年 利用体细胞培养克隆羊“多利”成功(英国)

1999年 首次成功制造出人工DNA分子(美国)

2000年 公布人类基因组工作草图(美、日、法、德、英、中)

特点 (1)科学技术在推动生产力的发展方面起着越来越重要的作用,科学技术转化为直接生产力的速度加快。(2)科学和技术密切结合,相互促进。(3)科学技术各个领域之间相互渗透。一方面学科越来越多,分工越来越细,研究越来越深入;另一方面学科间的联系越来越密切,相互渗透的程度越来越深,科学研究朝着综合性方向发展

影响 (1)推动了社会生产力的发展。人们开始主要通过生产技术的不断进步、劳动者素质和技能的不断提高、劳动手段的不断改进来提高劳动生产率。(2)促进了社会经济结构和社会生活结构的变化。使第三产业的比重上升,使人们的衣、食、住、行、用等日常生活的各个方面发生了变革。(3)推动了国际经济格局的调整。科学技术的竞争在国际经济竞争中的地位日益重要,但由于科学技术水平的差距,进一步扩大了发展中国家和发达国家之间的经济差距

三次工业革命与资本主义市场的关系

(1)市场的扩大促进了工业革命的开展。

①18世纪中期,英国打败法国,成为最大的殖民国家,推动了工业革命的开展。②19世纪中期前后,美、德、日、俄等国通过资产阶级革命或改革,建立了统一的国内市场,同时由于殖民扩张的加强,资本主义世界市场竞争激烈,推动了第二次工业革命的开展。③二战后,随着资本主义经济的恢复和国家垄断资本主义的发展,新一轮的市场竞争开始,促进了第三次科技革命的开展。

(2)工业革命促进资本主义市场的进一步扩大,同时也加剧了各国对市场的争夺。

①第一次工业革命迅速提高了生产力,使东方从属于西方,资本主义世界市场初步形成。②第二次工业革命为经济发展提供了更为广泛的途径,生产和资本高度集中产生垄断,殖民扩张加剧,世界被瓜分完毕,资本主义世界市场最终形成。③第三次科技革命大大加速了现代生产力的发展,导致战后资本主义国家间争夺市场的斗争加剧,同时发达国家与发展中国家围绕市场的垄断和反垄断的斗争也日趋尖锐。

【例2】 (2009·南昌调研)1982年,美国《时代》杂志把“个人电脑”选为当年的“年度风云人物”,并预言,“家庭电脑有朝一日会像电视和洗碗机一样普及。在20年后,将会有60%的美国人上网。”2006年《时代》杂志又把“YOU(你,指所有网民)”选为“年度风云人物”,其封面注释说:“是的,就是你。你控制着这个信息时代,欢迎来到你的世界。”这反映了 ( )

A.《时代》的预言非常准确

B.信息技术发展迅速,影响深远

C.计算机技术由个人电脑时代进入网络时代

D.网络技术已十分普及

【解析】 本题实际上是要求考生正确概括题干材料的主题。1982年和2006年,《时代》杂志分别将个人电脑和网民选为年度风云人物,这体现了信息技术发展迅速,影响深远。而A、C、D三项均不能全面反映这一主题。

【答案】 B

热点 三次工业革命时的中国

1.第一次工业革命始于18世纪60年代,当时中国正处于康乾盛世,由于受专制政治和闭关锁国政策的影响,对先进的科技和生产方式极力排斥,西方国家很快强大起来,而中国的经济却没有发生大的变动。中国没有抓住这次机遇,经济一落千丈,最终成为列强的猎物,近代沦为了半殖民地半封建社会。

2.第二次工业革命始于19世纪70年代,中国仍然是清朝封建统治。由于西方列强的入侵,清政府内外交困,于是对工业革命的态度由排斥转变到只引进技术,如洋务运动。但洋务运动只是为了维护封建统治而学习西方军事技术和科学技术,不能从根本上促进社会进步,所以很快就失败了。外国资本主义国家并不希望中国强大,因而没有先进技术设备的输出,反而通过战争和资本的输出在中国继续掠夺,使中国民族资本主义发展极其艰难,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

3.第三次科技革命始于20世纪四五十年代,当时的中国处在内战时期和新中国成立初期,没有发展科技革命的和平环境。新中国成立后,中华人民共和国为了维护民族独立、提高国际地位、在国际科技经济竞争中占有一席之地,把发展科技作为增强综合国力的重要手段,对第三次科技革命采取了引进吸收的态度,因而在社会主义建设过程中也取得了一定成就,如原子弹、氢弹爆炸成功,人造卫星发射上天等,但由于西方资本主义国家长期的敌视、封锁、包围,中国缺乏正常的交流,再加上党在社会主义建设中所犯的一些错误,科技革命没能快速发展。

直至十一届三中全会,我国正式实行对外开放政策,主动学习世界上先进的科技和管理经验,终于赶上了第三次科技革命的末班车。改革开放后,中国的科技以更快的速度向前发展。

考点链接

每一次工业革命的出现都是实践的需要,科学技术革命推动了社会的进步和生产的发展。三次工业革命与中国的关系涉及到中国近代化的问题以及新中国成立后社会经济发展的有关内容,所以同学们在复习时应注意,中国沦为半殖民地半封建社会的过程实际上就是前两次工业革命间接推动的,而当今我国社会经济发展又与第三次科技革命的成果密不可分。

【样题】 请你说出三次工业革命发生的年代及各自的标志性成果。第三次科技革命开始时,中国社会处于什么状态?是否受益,为什么?试结合我国目前的现状,谈谈你的认识。

【解析】 第一问考查学生基础知识的认知与记忆能力,根据所学知识回答即可;第二问,第三次科技革命开始于20世纪四五十年代,当时中国正处于内战时期和新中国成立初期。国内和国际形势均不利于科学技术的发展和创新,再加上帝国主义的封锁包围,技术引进与交流更为困难,因此,第三次科技革命开始时期,中国受益很少。

【答案】 (1)第一次工业革命:开始于18世纪60年代,主要标志是蒸汽机的广泛应用。第二次工业革命:开始于19世纪70年代,主要标志是电力的广泛应用。第三次科技革命:开始于20世纪四五十年代,主要标志是在原子能、电子计算机、微电子技术、航天技术等领域取得的重大成就。

(2)当时的中国社会正处在内战时期和新中国成立初期。几乎没有受益。原因:①当时中国正在进行解放战争;②新中国成立后,“左”倾错误泛滥,党先后发动了“大跃进”运动、人民公社化运动和“文化大革命”;③整个世界处于冷战中,中国处于一种相对封闭状态。

(3)认识:①科技是第一生产力,要想提高我国的综合国力,就要坚持科教兴国战略,大力发展科技;②保持安定团结的政治局面;③适时调整经济发展战略;④实行改革开放,学习一切先进的技术和管理经验;⑤加强国际间的合作等。

变式·预测

三次工业革命对世界历史发展影响巨大,但是我国在这三次工业革命中处于滞后状态。当前我国对科学技术高度重视。2008年11月7日上午10时,庆祝神舟七号载人航天飞行圆满成功大会在人民大会堂召开,胡锦涛主席亲自为翟志刚、刘伯明、景海鹏颁发“航天功勋奖章”和证书 。

9月28日,随着翟志刚、刘伯明、景海鹏三名航天员的平安返回,我国今年最具代表性、最有影响力的国家级重大科研实践活动——神舟七号载人航天飞行任务取得圆满成功,实现了我国空间技术发展具有里程碑意义的重大跨越。胡锦涛发表重要讲话,号召全党全军全国各族人民学习和发扬载人航天精神,万众一心、众志成城,奋发图强、拼搏奉献,努力为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面而团结奋斗。科学技术的每一项重大发明和革新,都促进了社会经济的飞跃发展。

请回答:

(1)三次工业革命以后,世界经济格局分别发生了怎样的变化?

(2)有人说:“同样是殖民帝国,对英国来说前两次工业革命却产生了不同的作用,真是‘成出萧何,败也萧何。’”你认为这话对吗?为什么?

【答案】 (1)①第一次工业革命以后,英国确立了“世界工厂”地位;②第二次工业革命以后,美国逐渐掌握了世界经济霸权;③第三次科技革命以后,世界经济格局开始向多极化方向发展。

(2)这句话是正确的。因为:18世纪中期英国成为世界上最大的殖民帝国,为英国工业革命的开展提供了资金和原料;同时,海外市场扩大促使英国率先进行了工业革命。第二次工业革命时期,英国向殖民地大量输出资本,使国内新兴工业得不到足够的资本;在技术水平较低的情况下,英国资本家也能从殖民地获得巨额利润,所以不愿更新国内的生产设备和采用新技术,这使英国在第二次工业革命时期相对滞后。

1.(2009·安徽文综·19)被西方教会势力指责为“意在扰乱对神的信仰,企图毁灭上帝”,而中国启蒙思想家严复则认为“其彰人耳目,改易思理,甚于奈端(牛顿)氏之天算格致”的学说是 ( )

A.日心说 B.进化论

C.量子论 D.相对论

【解析】 达尔文的进化论否定了上帝创世说,严复认为它的影响超过在物体运动方面否定上帝支配一切的牛顿经典力学,并将它作为政治改良的理论依据,符合题目要求的只有B项。

【答案】 B

2.(2009·广东单科·21)普朗克曾这样评论爱因斯坦的科学成就:“这个原理在物理世界观上所引起的革命,只有哥白尼世界体系的引入才能与之相提并论。”文中的“这个原理”是 ( )

A.日心说 B.相对论

C.量子假说 D.万有引力定律

【解析】 相对论属于爱因斯坦的成就。

【答案】 B

3.(2009·浙江文综·23)随着计算机信息技术的进步,一些图书馆的纸质历史文献已经以电子文本的形式提供利用。我们应如何历史地看待这一现象 ( )

A.现代发明比古代发明更为重要

B.造纸术的发明已经失去历史意义

C.历史文献不应该采用时髦的电子文本

D.不论是纸质文本还是电子文本,《论语》终究还是《论语》

【解析】 文明是不断发展、需要传承的人类文化遗产,不能简单地说现代文明比古代文明更重要,故A项错误;在人类步入电子信息时代的今天,作为文化传播载体的书籍、报刊等仍是便捷的工具,但造纸术仍有非凡的历史意义,故B项错误;C项过于绝对化了,事实上历史文献由于保管、查阅等需要,电子文本的方式是一个重要的补充,故C项也错误;历史文献本身的文化价值不会因传播它的手段、形式而改变,故答案应选D。

【答案】 D

4.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛主席无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级文化大革命的又一丰硕成果……中国人民这一伟大胜利,给正在坚持武装斗争的亚、非、拉各国人民和全世界革命人民以巨大的鼓舞,给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——据新华社电

材料二 神舟六号尚在太空遨游,很多“搭车”企业就已开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

(1)据材料一,“垄断空间技术”的是哪两个国家?当时两国的地位反映了怎样的国际格局?

(2)材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异。

【解析】 第(1)问根据“美帝国主义”和”社会帝国主义”可以得出是美国和苏联。中国第一颗卫星发射成功是1970年,所以当时的国际格局是两极格局。

第(2)问据材料一可知,卫星发射成功的意义在于打击美苏两国,粉碎他们对空间技术的垄断。据材料二可知,“神舟”六号发射成功的意义在于和平利用太空资源,让太空真正为人类造福。出现这一差异的原因主要是国际政治格局的变迁即材料一处于两极格局,材料二是两极格局瓦解后,世界格局朝着多极化趋势发展,和平与发展成为世界主流。

【答案】 (1)美国和苏联;两极格局。

(2)材料一,政治;材料二,经济。

材料一,国内:“文化大革命”时期,以“阶级斗争为纲”;国际:处于冷战时期。

材料二,国内:十一届三中会全以后,工作重心转移到经济建设上;国际:和平与发展是当今世界的两大主题。

一、达尔文及其进化论

达尔文(1809~1882)是英国生物学家,进化论的奠基人。他早年在剑桥大学学习神学。1831年起,他随“贝格尔”号探险舰进行环球考察5年。在整理考察资料和实物标本的基础上,经长期研究,于1859年出版了《物种起源》一书,确立了生物的进化论。他还通过《人类的由来及性选择》和《动物和植物在家养下的变异》等著作,提出性选择及人类起源的理论。他的学说是人类对生物界认识的伟大成就。

达尔文的进化论认为,生物的进化主要是自然选择的结果。生物由于繁殖过剩,不可避免地存在种内和种间的生存竞争。生物经常发生的微小变异,在生存竞争中,有利于个体生存和后代繁殖的变异被保留,不利于个体生存和后代繁殖的变异被淘汰,这就是自然选择。由于自然选择的长期作用,有的变异逐代积累,便形成新种。在不同的自然条件下,自然选择的方向不同,一个原始的物种会发生性状分歧,演变为多个物种。

达尔文的学说是生物科学的一个理论综合,对生物学的发展起了重大的作用。生物进化论的提出,也是人类思想史上划时代的大事。17世纪的牛顿把“造物主”(神)从无生命现象的研究领域驱逐出去了(虽然牛顿承认了上帝是第一推动力),19世纪的达尔文又把“造物主”从有生命现象的研究领域驱逐出去了。

二、爱因斯坦的相对论力学体系

1905年,年仅26岁的爱因斯坦发表《论动体的电动力学》,创立了狭义相对论。其要点是:第一,否定了牛顿的绝对空间和绝对时间观念,指出时间、空间与物质运动不是各自孤立存在的,时间和空间是随着物质的运动而变化的,物质的质量也是随运动速度的变化而变化的。这样,该理论就揭示了空间、时间、物质、运动之间的本质上的统一性,把牛顿的力学理论作为一种特殊情况(当运动速度远比光速低的时候)概括在内,从而建立了一个既适用宏观、低速,又适用于微观、高速运动的理论。

第二,根据狭义相对论的原理,认为质量和能量之间有密切的关系,并推导出著名的质能关系式E=mc2,即物体的能量等于质量和光速(每秒钟30万千米)平方的乘积。这一质能转化原理揭示了原子内部所蕴藏的巨大能量的秘密,为原子能的利用奠定了理论基础。1916年爱因斯坦又创立了广义相对论,进一步揭示了时空结构(四维空间)同物质分布的关系,指出了物质间所存在的万有引力,是由于物质的存在和分布使时间和空间的性质不均匀(即时空弯曲)而引起的。

相对论的提出是物理学思想的一场重大革命,相对论既是原子内部和微观物理学的基础,也是天体物理学和宇宙学的基础。相对论的提出,使爱因斯坦成为继牛顿之后世界上最伟大的理论物理学家。1921年,爱因斯坦荣获诺贝尔物理学奖。

三、美国在第二、三次科技革命中领先的原因及对美国政治、经济的共同影响

1.美国在第二次科技革命中领先一步的原因:(1)南北战争后,工业资产阶级的胜利为工业革命的开展提供了政治保证。(2)西部的开发扩大了对商品的需求。(3)欧洲剩余资本源源而来。(4)欧亚移民带来了先进的科学技术和劳动力。(5)爱迪生、福特、莱特、贝尔等人的众多发明使美国在电力、交通运输、远程通讯等领域领先。

2.美国在第三次科技革命中领先一步的原因:(1)20世纪初,原子、电子方面的理论出现重大突破。(2)一战后,美国逐渐掌握了世界经济霸权,二战未影响美国本土,因而具有开展科技革命的雄厚物质基础。(3)二战中赢得战争的迫切需求使其政府和资本家注重科技投入。(4)第二次世界大战推动美国首先突破了原子能的应用,发明了电子计算机。(5)战后西欧国家的恢复和新兴国家的发展,客观上为美国提供了广阔的市场。

3.共同影响:(1)大大促进了生产力的发展。19世纪末,美国工业产量跃居世界第一。二战后至70年代初,形成以美国为中心的世界经济格局。(2)导致了生产关系的调整。19世纪晚期,美国产生了垄断组织,生产和资本集中程度最高。二战后,国家垄断资本主义日益加强。(3)上层建筑的变化。19世纪晚期,美国进入帝国主义阶段,号称“托拉斯帝国主义”。二战后,过渡到国家垄断资本主义。(4)为美国争霸世界创造了条件。19世纪末20世纪初,美国把侵略矛头从拉美转向亚洲太平洋地区。二战后,美国称霸资本主义世界,妄图在全球建立霸权。

四、科技革命的作用

科学技术的发展,一方面,提高了人类征服自然与改造自然的能力,推动了社会生产力的发展,日益满足着人类物质和精神上的需要;另一方面,当人类科技征服达到一定限度时,却遭到了自然界和人类自身的强烈报复,引发一系列全球问题,如人口爆炸、土地荒芜、粮食短缺、资源枯竭、能源匮乏、核军备竞赛、污染加剧等。

可见,科学技术是一把双刃剑。联合国公布的《世界自然资源保护大纲》中说:“人类几乎是无限的建设与创造力量相等于同样巨大的破坏与毁灭力量。”人类要想有效地摆脱制约社会发展的全球问题,就必须科学地审视科学技术。以下简单介绍一下目前学术界对于科学技术的评判标准。

人类发展科学技术,有三个不同层次的目的:第一,获取真理。人类首先要去认识自然界的内在本质及其发展规律。第二,获取价值。人们以所获真理为指导,去改造自然界和人类社会,使之满足人类生存与发展需要。第三,获取自由。人们通过认识世界和改造世界,使人类社会和自然界得以全面、和谐发展,每个人都能从其自然关系和社会关系的束缚中获得彻底解放,成为自由人。

与这三个层次的目的相对应,对科学技术的评判也应有三个不同的层次:第一,真理评判。其标准是主体的认识是否符合客体的本来面目。第二,价值评判。其标准是理论的发展与运用能否满足人类的各种需要以及在多大程度上满足这种需要。第三,美学评判。其标准是理论的发展与运用是否满足人类的美学追求和美学理想。这三个层次的评判相互关联,由此构成了科学技术的评判体系。

由这一评判体系反观科学技术,我们就会对科学技术的作用有一个全面的认识了。人们发展科学技术,并不仅是为了获得真理,更重要的是为了与自然界和谐相处,使人类社会获得可持续发展。科技带来的负面影响,不正是反映了人类过去只追求真理标准的片面性吗?正是这种单一的评判使科学技术盲目发展,被人类滥用并最终导致一系列全球问题。

因此,我们应该全面审视科学技术,寻找一条建立在现代科学技术基础之上的人类社会的可持续发展道路。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录