第14课 明朝的统治 教案

图片预览

文档简介

第14课 明朝的统治

一、教学目标:

知识与能力:

1、引导学生比较全面地掌握明朝加强君权的措施,废行中书省、设立三司,废丞相和中书省,权分六部,设置锦衣卫,以八股取士;

2、了解明朝的经济发展状况;通过对科举制度的评价,提高学生运用辩证的两点论的方法评价历史现象的能力。

过程与方法:

1、联系以往学过的知识,对比概括明朝加强君权的特点,培养学生用联系的观点,综合分析、对比史实的能力;

2、通过制作多媒体课件,增加课堂教学的直观性、趣味性。

情感态度价值观:

1、通过本课的学习,使学生认识:明朝君权的加强,在一定时间和一定程度上,加强了多民族国家的统一,但它又是中国封建社会逐步走向衰落的原因。

二、教学重难点:

重点:明朝的建立、朱元璋强化皇权、科举考试的变化

难点:朱元璋强化皇权、科举考试的变化

三、教学方法:多媒体教学法、讲授法、图示法、归纳法、合作探究法

四、教学过程:

(一)、导入新课

(多媒体展示朱元璋图像)朱元璋出生于安徽,家境贫困,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家到一座寺庙当和尚。元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,他就投奔起义军,由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,建立了明朝。你知道明朝建立后,朱元璋政治、思想上为加强君主集权采取了什么措施吗?

(二)、导入新课:

一、明朝的建立

1.背景:

“堂堂大元,奸佞专权。开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。

人吃人,钞买钞,何曾见?贼做官,官做贼,混贤愚。哀哉可怜!” --《醉太平小令》

元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。

2、农民起义:

红巾军起义是韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的元末农民大起义,爆发于元顺帝至正十一年(1351年)的颍州。因起义军头裹红巾,故称"红巾军",又因其烧香聚众,亦称"香军"。

郭子兴(1302年-1355年),定远(今安徽定远)人,元末群雄之一,江淮地区的红巾军领袖,是后来使明太祖朱元璋后来能崛起的关键人物。

郭子兴转向依结朱元璋,并在其支持下,与彭、赵、孙等分离,移驻滁州,并将义女马氏嫁予朱元璋。?至正十五年(1355年),郭子兴病逝,其势力大抵为朱元璋所继承,朱元璋于洪武三年(1370年)追赠他为滁阳王。

朱元璋征求学士朱升对他平定天下战略方针的意见,朱升说:"高筑墙,广积粮,缓称王。"

朱元璋领导的队伍逐渐发展强大,先是消灭了东南各地群雄,然后向北进军。

2.明朝的建立

1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府;他就是明太祖。明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。

二. 朱元璋强化皇权

1、原因:

材料:“夫元氏(元朝)之有天下,固由世祖之雄武;而其亡也,由委任权臣,上下蒙蔽故也。今礼所言,不得隔越中书奏事,此正元之大弊。人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。……” -----《明实录》卷五十九

朱元璋认为元朝的灭亡是地方分权和朝臣的权力过大所致。

2、措施:

1、中央:朱元璋为进一步集中权力,废除丞相制度和中书省,六部直接向皇帝负责。

胡惟庸案又称胡党之狱,简称胡狱,为明初四大案之一。除掉胡惟庸后,朱元璋罢左右丞相,废中书省,其事由六部分理,后设殿阁大学士供皇帝做为顾问,朱元璋结束了中国的丞相制度,加强了专制皇权。

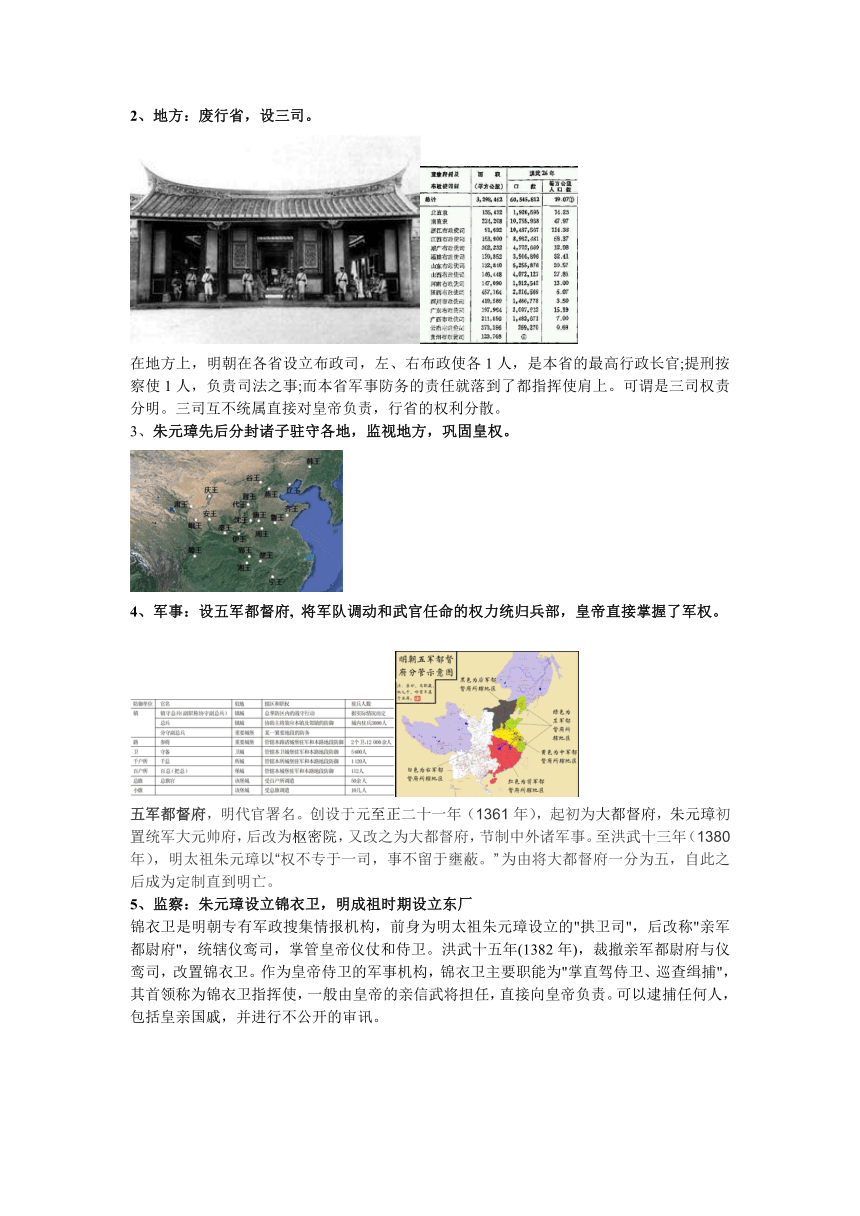

2、地方:废行省,设三司。

在地方上,明朝在各省设立布政司,左、右布政使各1人,是本省的最高行政长官;提刑按察使1人,负责司法之事;而本省军事防务的责任就落到了都指挥使肩上。可谓是三司权责分明。三司互不统属直接对皇帝负责,行省的权利分散。

3、朱元璋先后分封诸子驻守各地,监视地方,巩固皇权。

4、军事:设五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部,皇帝直接掌握了军权。

五军都督府,明代官署名。创设于元至正二十一年(1361年),起初为大都督府,朱元璋初置统军大元帅府,后改为枢密院,又改之为大都督府,节制中外诸军事。至洪武十三年(1380年),明太祖朱元璋以“权不专于一司,事不留于壅蔽。”?为由将大都督府一分为五,自此之后成为定制直到明亡。

5、监察:朱元璋设立锦衣卫,明成祖时期设立东厂

锦衣卫是明朝专有军政搜集情报机构,前身为明太祖朱元璋设立的"拱卫司",后改称"亲军都尉府",统辖仪鸾司,掌管皇帝仪仗和侍卫。洪武十五年(1382年),裁撤亲军都尉府与仪鸾司,改置锦衣卫。作为皇帝侍卫的军事机构,锦衣卫主要职能为"掌直驾侍卫、巡查缉捕", 其首领称为锦衣卫指挥使,一般由皇帝的亲信武将担任,直接向皇帝负责。可以逮捕任何人,包括皇亲国戚,并进行不公开的审讯。

想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

权力的分散与制衡,通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权 。

三、科举考试的变化

1、明朝提倡尊孔崇儒

考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

四书指的是《大学》《中庸》《论语》《孟子》。五经指的是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》五部。

答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。

文体:明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

八股文:由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八部分组成。八股文要用孔子、孟子的口气说话,后四部分有四副对子平仄对仗,不能用风花雪月的典故亵渎圣人。

八股取士的影响:

1.培养皇帝忠实奴仆,束缚了知识分子的思想。

2.阻碍了科技的发展和社会的进步。

3.使考试更加规范化,增大了考试标准的客观性,对以后的考试制度也有借鉴意义。

四、经济的发展

1.农业

原产美洲的高产粮食作物玉米、甘薯等,伴随着新航路的开辟自明中期经菲律宾传入中国。

2.手工业

棉纺织业从南方推向北方,南北方都出现了一批棉纺织基地;苏州是明代的丝织业中心;

景德镇是全国的制瓷中心

青花瓷又称白地青花瓷,常简称青花,中华陶瓷烧制工艺的珍品。是中国瓷器的主流品种之一,属釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上描绘纹饰,再罩上一层透明釉,经高温还原焰一次烧成。钴料烧成后呈蓝色,具有着色力强、发色鲜艳、烧成率高、呈色稳定的特点。原始青花瓷于唐宋已见端倪,成熟的青花瓷则出现在元代景德镇的湖田窑。明代青花成为瓷器的主流。

3.商业

(1)全国性的商业城市——北京和南京

明代南京

(2)出现了大型商帮——晋商和徽商

晋商,通常意义的晋商指明清500年间的山西商人,晋商经营盐业、票号等商业,尤其以票号最为出名。晋商也为中国留下了丰富的建筑遗产,著名的乔家大院、常家庄园、曹家三多堂等等

徽商,即徽州商人、新安商人,俗称"徽帮",指徽州(府)籍商人的总称 。

徽商来自徽州,包括歙、休宁、婺源、祁门、黟、绩溪六县,即古代的新安郡。六县之中,歙和休宁的商人特别著名。徽商在宋代开始活跃,全盛期则在明代后期到清代初期。中国历史上的著名商帮,徽商皆处于贫困山区,种地无以生存。

(三)、本课小结:

明朝是我国封建社会由盛转衰的时期。这些措施的确达到了加强君权,巩固统治的目的。但不少措施如特务机构、八股取士等也带来了严重的负面影响,阻碍了社会的进步。

(四)、课堂练习

1、《明史?职官志》记载:“洪武九年,汰平章政事、参知政事。十三年正月,诛丞相胡惟庸,遂罢中书省。其官属尽革,惟存中书舍人。”明太祖这样做的直接目的是(B )

A.维护国家统一 B.强化君主专制 C.提高行政效率 D.实现权力制衡

2、“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”“那个庞然大物”是指(B )

A.内阁制度 B.丞相制度 C.宦官集闭 D.皇帝制度

3、“时京官每旦入朝,必与妻子诀,及暮无事则相庆,以为又活一日。”反映的是( D )

A.军机处 B.八股取士 C.文字狱 D.厂卫制度

4、“厂卫”制是明代强化君主专制统治的“特色”。据《明史?职官五》记载:锦衣卫“掌侍卫、缉捕、刑狱之事,……盗贼奸宄,街涂沟洫,密缉而时省之。”就其职责而言,历史上对“厂卫”之士的最准确评价应该是( D )

A.皇家卫士 B.国家栋梁 C.帝王奴才 D.朝廷鹰犬

(五)、板书设计

第14课 明朝的统治

一、明朝的建立

1.背景:

2.明朝的建立

二. 朱元璋强化皇权

1、原因:

2、措施:

三、科举考试的变化

1、明朝提倡尊孔崇儒

2、八股取士

四、经济的发展

1.农业

2.手工业

3.商业

(六)、教学反思

一、教学目标:

知识与能力:

1、引导学生比较全面地掌握明朝加强君权的措施,废行中书省、设立三司,废丞相和中书省,权分六部,设置锦衣卫,以八股取士;

2、了解明朝的经济发展状况;通过对科举制度的评价,提高学生运用辩证的两点论的方法评价历史现象的能力。

过程与方法:

1、联系以往学过的知识,对比概括明朝加强君权的特点,培养学生用联系的观点,综合分析、对比史实的能力;

2、通过制作多媒体课件,增加课堂教学的直观性、趣味性。

情感态度价值观:

1、通过本课的学习,使学生认识:明朝君权的加强,在一定时间和一定程度上,加强了多民族国家的统一,但它又是中国封建社会逐步走向衰落的原因。

二、教学重难点:

重点:明朝的建立、朱元璋强化皇权、科举考试的变化

难点:朱元璋强化皇权、科举考试的变化

三、教学方法:多媒体教学法、讲授法、图示法、归纳法、合作探究法

四、教学过程:

(一)、导入新课

(多媒体展示朱元璋图像)朱元璋出生于安徽,家境贫困,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家到一座寺庙当和尚。元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,他就投奔起义军,由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,建立了明朝。你知道明朝建立后,朱元璋政治、思想上为加强君主集权采取了什么措施吗?

(二)、导入新课:

一、明朝的建立

1.背景:

“堂堂大元,奸佞专权。开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。

人吃人,钞买钞,何曾见?贼做官,官做贼,混贤愚。哀哉可怜!” --《醉太平小令》

元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。

2、农民起义:

红巾军起义是韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的元末农民大起义,爆发于元顺帝至正十一年(1351年)的颍州。因起义军头裹红巾,故称"红巾军",又因其烧香聚众,亦称"香军"。

郭子兴(1302年-1355年),定远(今安徽定远)人,元末群雄之一,江淮地区的红巾军领袖,是后来使明太祖朱元璋后来能崛起的关键人物。

郭子兴转向依结朱元璋,并在其支持下,与彭、赵、孙等分离,移驻滁州,并将义女马氏嫁予朱元璋。?至正十五年(1355年),郭子兴病逝,其势力大抵为朱元璋所继承,朱元璋于洪武三年(1370年)追赠他为滁阳王。

朱元璋征求学士朱升对他平定天下战略方针的意见,朱升说:"高筑墙,广积粮,缓称王。"

朱元璋领导的队伍逐渐发展强大,先是消灭了东南各地群雄,然后向北进军。

2.明朝的建立

1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府;他就是明太祖。明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。

二. 朱元璋强化皇权

1、原因:

材料:“夫元氏(元朝)之有天下,固由世祖之雄武;而其亡也,由委任权臣,上下蒙蔽故也。今礼所言,不得隔越中书奏事,此正元之大弊。人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。……” -----《明实录》卷五十九

朱元璋认为元朝的灭亡是地方分权和朝臣的权力过大所致。

2、措施:

1、中央:朱元璋为进一步集中权力,废除丞相制度和中书省,六部直接向皇帝负责。

胡惟庸案又称胡党之狱,简称胡狱,为明初四大案之一。除掉胡惟庸后,朱元璋罢左右丞相,废中书省,其事由六部分理,后设殿阁大学士供皇帝做为顾问,朱元璋结束了中国的丞相制度,加强了专制皇权。

2、地方:废行省,设三司。

在地方上,明朝在各省设立布政司,左、右布政使各1人,是本省的最高行政长官;提刑按察使1人,负责司法之事;而本省军事防务的责任就落到了都指挥使肩上。可谓是三司权责分明。三司互不统属直接对皇帝负责,行省的权利分散。

3、朱元璋先后分封诸子驻守各地,监视地方,巩固皇权。

4、军事:设五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部,皇帝直接掌握了军权。

五军都督府,明代官署名。创设于元至正二十一年(1361年),起初为大都督府,朱元璋初置统军大元帅府,后改为枢密院,又改之为大都督府,节制中外诸军事。至洪武十三年(1380年),明太祖朱元璋以“权不专于一司,事不留于壅蔽。”?为由将大都督府一分为五,自此之后成为定制直到明亡。

5、监察:朱元璋设立锦衣卫,明成祖时期设立东厂

锦衣卫是明朝专有军政搜集情报机构,前身为明太祖朱元璋设立的"拱卫司",后改称"亲军都尉府",统辖仪鸾司,掌管皇帝仪仗和侍卫。洪武十五年(1382年),裁撤亲军都尉府与仪鸾司,改置锦衣卫。作为皇帝侍卫的军事机构,锦衣卫主要职能为"掌直驾侍卫、巡查缉捕", 其首领称为锦衣卫指挥使,一般由皇帝的亲信武将担任,直接向皇帝负责。可以逮捕任何人,包括皇亲国戚,并进行不公开的审讯。

想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

权力的分散与制衡,通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权 。

三、科举考试的变化

1、明朝提倡尊孔崇儒

考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

四书指的是《大学》《中庸》《论语》《孟子》。五经指的是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》五部。

答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。

文体:明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

八股文:由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八部分组成。八股文要用孔子、孟子的口气说话,后四部分有四副对子平仄对仗,不能用风花雪月的典故亵渎圣人。

八股取士的影响:

1.培养皇帝忠实奴仆,束缚了知识分子的思想。

2.阻碍了科技的发展和社会的进步。

3.使考试更加规范化,增大了考试标准的客观性,对以后的考试制度也有借鉴意义。

四、经济的发展

1.农业

原产美洲的高产粮食作物玉米、甘薯等,伴随着新航路的开辟自明中期经菲律宾传入中国。

2.手工业

棉纺织业从南方推向北方,南北方都出现了一批棉纺织基地;苏州是明代的丝织业中心;

景德镇是全国的制瓷中心

青花瓷又称白地青花瓷,常简称青花,中华陶瓷烧制工艺的珍品。是中国瓷器的主流品种之一,属釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上描绘纹饰,再罩上一层透明釉,经高温还原焰一次烧成。钴料烧成后呈蓝色,具有着色力强、发色鲜艳、烧成率高、呈色稳定的特点。原始青花瓷于唐宋已见端倪,成熟的青花瓷则出现在元代景德镇的湖田窑。明代青花成为瓷器的主流。

3.商业

(1)全国性的商业城市——北京和南京

明代南京

(2)出现了大型商帮——晋商和徽商

晋商,通常意义的晋商指明清500年间的山西商人,晋商经营盐业、票号等商业,尤其以票号最为出名。晋商也为中国留下了丰富的建筑遗产,著名的乔家大院、常家庄园、曹家三多堂等等

徽商,即徽州商人、新安商人,俗称"徽帮",指徽州(府)籍商人的总称 。

徽商来自徽州,包括歙、休宁、婺源、祁门、黟、绩溪六县,即古代的新安郡。六县之中,歙和休宁的商人特别著名。徽商在宋代开始活跃,全盛期则在明代后期到清代初期。中国历史上的著名商帮,徽商皆处于贫困山区,种地无以生存。

(三)、本课小结:

明朝是我国封建社会由盛转衰的时期。这些措施的确达到了加强君权,巩固统治的目的。但不少措施如特务机构、八股取士等也带来了严重的负面影响,阻碍了社会的进步。

(四)、课堂练习

1、《明史?职官志》记载:“洪武九年,汰平章政事、参知政事。十三年正月,诛丞相胡惟庸,遂罢中书省。其官属尽革,惟存中书舍人。”明太祖这样做的直接目的是(B )

A.维护国家统一 B.强化君主专制 C.提高行政效率 D.实现权力制衡

2、“胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标,朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。”“那个庞然大物”是指(B )

A.内阁制度 B.丞相制度 C.宦官集闭 D.皇帝制度

3、“时京官每旦入朝,必与妻子诀,及暮无事则相庆,以为又活一日。”反映的是( D )

A.军机处 B.八股取士 C.文字狱 D.厂卫制度

4、“厂卫”制是明代强化君主专制统治的“特色”。据《明史?职官五》记载:锦衣卫“掌侍卫、缉捕、刑狱之事,……盗贼奸宄,街涂沟洫,密缉而时省之。”就其职责而言,历史上对“厂卫”之士的最准确评价应该是( D )

A.皇家卫士 B.国家栋梁 C.帝王奴才 D.朝廷鹰犬

(五)、板书设计

第14课 明朝的统治

一、明朝的建立

1.背景:

2.明朝的建立

二. 朱元璋强化皇权

1、原因:

2、措施:

三、科举考试的变化

1、明朝提倡尊孔崇儒

2、八股取士

四、经济的发展

1.农业

2.手工业

3.商业

(六)、教学反思

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源