2018-2019学年中图版必修二 遗传变异与进化 单元测试

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年中图版必修二 遗传变异与进化 单元测试 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 94.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-04-23 08:27:55 | ||

图片预览

文档简介

遗传变异与进化 单元测试

一、单选题

1.动物性食品中的某些致病菌如沙门氏菌、李斯特菌、禽流感H5N1和大肠杆菌O-157,是在现代畜牧业中滥用抗生素条件下抗药性提高而产生的新的致病菌系。用进化论的观点解释致病菌抗药性增强的原成因是

A.使用抗生素的剂量越大,病菌向抗药能力增强方向的变异越快

B.长期使用抗生素是对病原体进行选择的过程,结果导致种群中抗性基因频率增加

C.长期使用某种抗生素,能诱导病菌分解抗生素的基因大量表达

D.抗药性强的病菌所繁殖的后代都具有很强的抗药性

【答案】B

【解析】根据现代生物进化论的观点,生物的变异是不定向的,自然选择是定向的,长期使用同一种抗生素,实际过程是对病菌中抗药性基因控制的抗药性状进行选择,通过繁殖并得以传给后代,使后代中具有抗药性的个体增多,抗性基因频率不断增加。抗药性增强是抗生素逐代选择的结果,并非抗生素诱导病菌分解抗生素的基因大重表达。抗药性强的病菌所繁殖的后代也存在差异,由于基因突变等因素,所产生的后代病原体不一定都具有很强的抗药性。

2.某单基因控制的遗传病(基因用A、a表示),在人群中致病基因频率为1/139。一个双亲均正常但有一个患该遗传病姐姐的正常男性,与人群中一个没有任何血缘关系的正常女性结婚。以下推测的错误的是

A. 该遗传为常染色体隐性遗传病

B. 该正常男性与其妻子均为杂合子的概率为1/105

C. 该正常男性所生孩子患此遗传病的概率为1/420

D. 该正常男性所生孩子患此遗传病的概率为1/210

【答案】D

【解析】双亲均正常生下患病女儿,则该病为常染色体隐性遗传病,A项正确。该男性的基因型为1/3AA或2/3Aa,在人群中该致病基因频率为1/139,则正常基因频率为138/139,AA频率为(138/139)2,Aa频率为2×138/1392,人群中正常女性为携带着的可能性为2/(138+2)=1/70,该正常男性与其妻子均为杂合子的概率为(2/3)×(1/70)=1/105,B项正确;所生孩子患此遗传病的概率为(1/105)×(1/4)=1/420,C项正确,D项错误。

3.下列有关遗传问题的表述,正确的是

A. 运用多倍体育种的方法可以形成新物种,可见物种的产生并不都需要隔离

B. 若DNA的碱基对发生了增添、缺失或替换,就是发生了基因突变

C. 含一对等位基因的杂合子自交,因基因分离导致子代出现性状分离

D. 基因在表达的过程中,遗传信息可经mRNA流向tRNA再流向蛋白质

【答案】C

【解析】新物种产生的标志是生殖隔离,如多倍体育种产生的四倍体与原来的二倍体之间是存在生殖隔离的,A错误;基因是具有遗传效应的DNA片段,因此DNA的碱基对发生了增添、缺失或替换,不一定发生在基因内部,因此不一定属于基因突变,B错误;含一对等位基因的杂合子自交,等位基因分离导致后代出现了性状分离,C正确;基因在表达的过程中,遗传信息可经mRNA流向蛋白质,而tRNA只是翻译过程中运输氨基酸的工具,D错误。

4.下列有关变异和进化的说法正确的是 ( )

A.基因突变对生物进化一般都是有利的

B.隔离是新物种形成的必要条件

C.杂交育种克服了远缘杂交不亲和的障碍

D.无籽西瓜和青霉素高产菌株培育原理相同

【答案】B

【解析】因突变能产生新的基因,并为生物进化提供原始的选择材料,所以基因突变多害少利,A错误;隔离是新物种形成的必要条件,B正确;无籽西瓜和青霉素高产菌株培育原理不相同,前者是染色体变异,后者是基因突变,C错误;无籽西瓜育种原理是染色体变异,青霉素高产菌株培育原理是基因工程,克服了远缘杂交不亲和的障碍,D错误;答案是B。

【考点定位】物种的概念与形成;生物变异的应用;基因工程的应用

【名师点睛】知识拓展:现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变,②突变和基因重组产生进化的原材料,③自然选择决定生物进化的方向,④隔离导致物种形成。

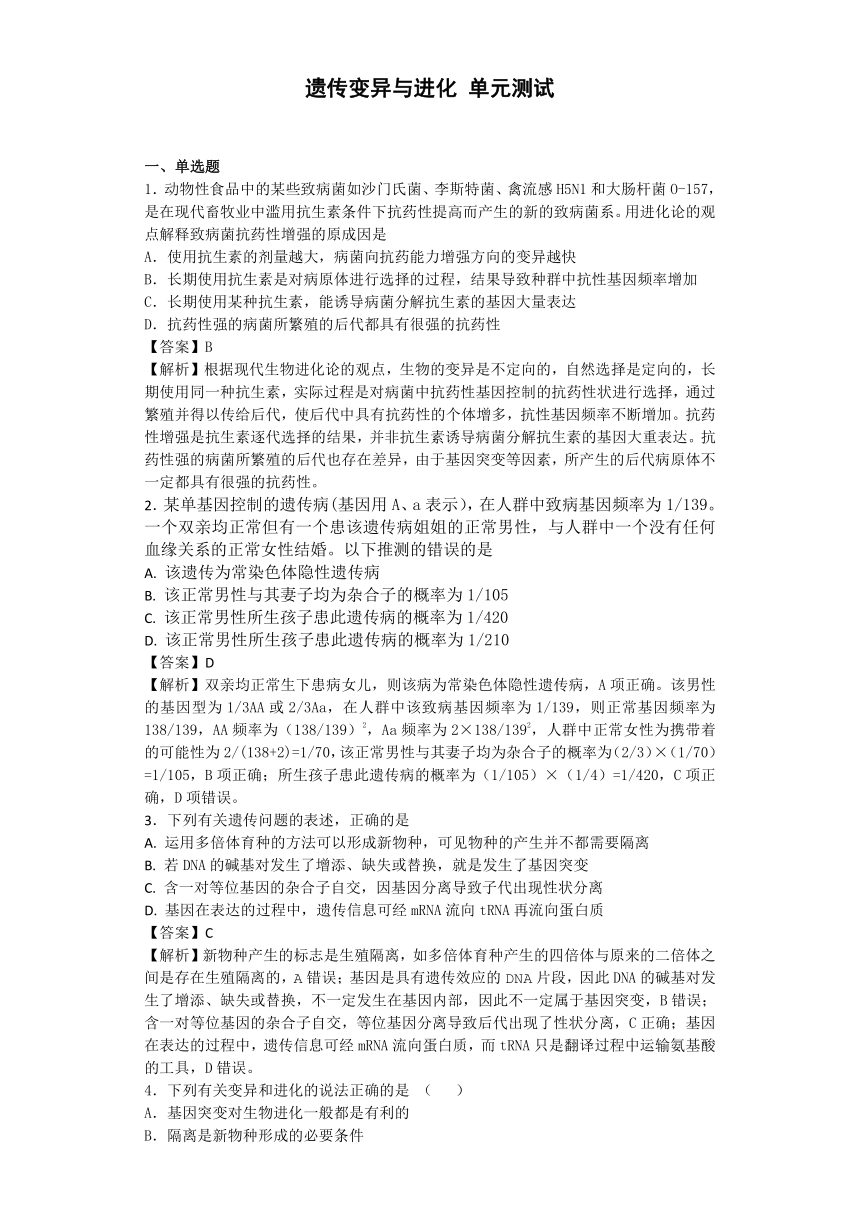

5.北美洲某种臭虫以当地无患子科植物的气球状蔓生果为食,臭虫需要用锋利的喙刺穿果实,据统计喙长如图1所示;1920年,有人从亚洲引进平底金苏雨树,其果实的果皮比较薄,据统计到1980年以它为食的臭虫的喙长如图2所示。下列叙述合理的是

A.平底金苏雨树与臭虫间发生了共同进化

B.平底金苏雨树与当地植物存在竞争关系

C.臭虫体内控制喙长度的基因发生突变可能早于引进平底金苏雨树

D.生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫间形成了地理隔离

【答案】C

【解析】

试题分析:题目中不能得出平底金苏雨树与臭虫间发生了共同进化的结论,平底金苏雨树属于外来物种,只是对臭虫做出了定向选择作用,导致臭虫发生了进化,而臭虫体内控制喙长度的基因发生突变可能早于引进平底金苏雨树, A项错误,C项正确;通过材料得不出平底金苏雨树与当地植物存在竞争关系,B项错误;生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫间不存在地理隔离,D项错误。

考点:本题考查生物进化的相关知识,意在考查考生运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。

6.下列有关现代生物进化理论的叙述,错误的是

A. 群落是生物进化的基本单位

B. 生殖隔离是新物种形成的标志

C. 突变和基因重组为生物进化提供了原材料

D. 自然选择使种群基因频率发生定向改变

【答案】A

【解析】种群是生物进化的基本单位,A错误;隔离是新物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志,B正确;突变和基因重组具有不定向性,为生物进化提供了原材料,C正确;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,D正确。

7.研究人员调查了某地区同种生物的两个种群的基因频率。甲种群:AA个体为24%,aa个体为4%。乙种群:Aa个体为48%,aa个体为16%。下列有关叙述正确的是( )

A. 甲种群生物所处的环境变化剧烈

B. 乙种群生物基因突变率很高

C. 乙种群生物所处的环境变化剧烈

D. 甲、乙两种群生物无突变,环境基本相同

【答案】D

【解析】由题干可知,甲种群中AA个体为24%,aa个体为4%,所以Aa个体为72%,对于甲种群来说,A基因的基因频率为:24%+72%×12=60%,a基因的基因频率为:4%+72%×12=40%;同理对于乙种群来说,A基因的基因频率为:36%+48%×12=60%,a基因的基因频率为:16%+48%×12=40%。生物进化的实质是基因频率的改变。计算得出甲种群和乙种群的基因频率相同,说明甲、乙两种群生物无突变,环境基本相同,故选D。

8.某常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为4%。现有一对表现型正常的夫妇生育一个患病孩子的概率是

A. 1/9 B. 81/10000 C. 1/2601 D. 1/36

【答案】D

【解析】某常染色体隐性遗传病(设基因型为aa)在人群中的发病率为4%,则a的基因频率=2/10,A的基因频率=8/10,在正常人群中基因型为Aa的个体所占比例=Aa/(1-aa) =(2×2/10×8/10)/(1-4%)=1/3。只有表现型正常的夫妇的基因型均为Aa时,才能生育患病孩子,所以他们生育一个患病孩子的概率=1/3×1/3×1/4=1/36,D项正确,A、B、C项错误。

9.下列有关生物变异与进化的叙述中,正确的是

A. 生物的变异是定向的,而进化是不定向的

B. 大量使用抗生素会使病毒产生耐药性突变

C. 种群基因频率的不断改变是生物进化的标志

D. 新物种的形成都是长期自然选择的结果

【答案】C

【解析】生物的变异是不定向的,而进化是定向的,A项正确;病毒的耐药性突变在抗生素使用以前就存在,抗生素的作用只是把耐药性突变选择出来,B项错误;种群基因频率的不断改变是生物进化的标志,C项正确;新物种的形成也可能是短期内形成的,如多倍体的形成,D项错误。

10.下列关于变异和进化的叙述中,不正确的有

①基因突变后,其控制氨基酸序列不一定发生改变

②一般情况下,根尖在分裂过程中不能发生基因重组

③观察细胞的分裂期,可判断基因突变发生的位置

④同源染色体上非姐妹染色单体的片段交换不属于染色体变异

⑤三倍体植物不能称为一个物种

⑥做遗传病调查时,应尽量选择多基因遗传病,因为其发病率一般较高

⑦地理隔离必然导致生殖隔离

⑧不同物种之间必然存在生殖隔离

⑨种群基因库间出现差异则意味着产生了生殖隔离

A. 两项 B. 三项 C. 四项 D. 五项

【答案】C

【解析】基因突变后,因多个密码子可编码同一种氨基酸,所以其控制的氨基酸序列不一定发生改变,①正确;根尖细胞以有丝分裂的方式进行增殖,而基因重组发生在减数第一次分裂过程中,所以,一般情况下,根尖在分裂过程中不能发生基因重组,②正确;基因突变在光学显微镜下观察不到,③错误;同源染色体上非姐妹染色单体间的片段交换属于基因重组,不属于染色体变异,④正确;三倍体植物不能产生可育的后代,因此不能称为一个物种,⑤正确;做遗传病调查时,应尽量选择在群体中发病率较高的单基因遗传病,⑥错误;地理隔离可阻止种群间的基因交流,使同一物种不同种群间的基因库出现差异,只有种群间的基因库出现显著差异时才可导致种群间产生生殖隔离,因此地理隔离不一定导致生殖隔离,⑦错误;不同物种之间必然存在生殖隔离,⑧正确;种群基因库间出现差异则意味着生物发生了进化,当出现显著差异时才可能产生生殖隔离,⑨错误。综上分析,A、B、D均错误,C正确。

11.下列有关生物进化和生物多样性形成的相关叙述,正确的是

A. 地理隔离是新物种形成的必要条件

B. 基因突变不会导致生物多样性的增加

C. 现代生物进化理论的核心是自然选择学说

D. 种群是生物进化的基本单位,也是自然选择的对象

【答案】C

【解析】生殖隔离是新物种形成的必要条件,因为有的新物种产生不需要经过地理隔离,如多倍体植物的产生,A错误;基因突变由于会产生新的基因,新的基因控制新的性状,所以可以导致生物多样性(如基因的多样性、物种的多样性)的增加,B错误;现代生物进化理论的核心是自然选择学说,C正确;种群是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的基本单位,而自然选择的对象是个体表现型,D错误。

12.隔离在物种形成中的根本作用是 ( )

A.使种群间的个体互不相识

B.使种群内的雌雄个体失去交配机会

C.使不同种群各适应于不同的地理环境

D.种群间停止基因交流,各向着不同的方向演变

【答案】D

【解析】A、地理隔离的介体可能相互认识,但由于地理隔离存在失去基因交流的机会,A错误;B、由于隔离的存在使种群间的雌、雄个体失去交配机会,这不是本质作用,B错误;C、不同种群适应于不同的地理环境是地理隔离与自然选择共同作用的结果,不是隔离在物种形成中的根本作用,C错误;D、隔离在物种形成中的根本作用是使种群间的基因不能进行自由交流,D正确。

【名师点睛】(1)种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传,故生物进化的单位是“种群”而不是“个体”。(2)地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期,只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种(如东北虎和华南虎)。

(3)生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。

13.脊椎动物对糖和氨基酸的反应分别需要独特的味觉受体分子,R2味觉受体可“发现”甜味,而结构与其相近R1味觉受体则可“发现”氨基酸味道。在进化过程中,蜂鸟的祖先失去了编码R2的基因,只有编码R1的基因,但蜂鸟还会被花蜜所吸引。下列有关蜂鸟味觉的说法不合理的是

A. 蜂鸟和鲜花之间在相互影响中不断进化和发展,属于共同进化

B. 特殊味觉的形成是长期自然选择的结果

C. R1味觉受体可能出现了感知甜味的结构变化

D. 花蜜诱导编码R1的基因突变为编码R2的基因

【答案】D

【解析】味觉受体分子可以发现甜味和氨基酸味道,蜂鸟的祖先失去了编码R2的基因,只有编码R1的基因,但蜂鸟还会被花蜜所吸引,这些是自然选择的结果,D错误。

【考点定位】基因与性状的关系

14.根据现代生物进化理论,下列观点正确的是( )

A. 生物进化的基本单位是种群

B. 生物多样性的形成与生物进化无关

C. 变异决定生物进化的方向

D. 自然选择是不定向的

【答案】A

【解析】种群是生物进化的基本单位,A正确;生物多样性的形成是生物进化的结果,B错误;变异是不定向的,自然选择决定生物进化的方向,C错误;自然选择是定向的,D错误.

【点睛】本题主要考查对知识的记忆和理解能力,现代生物进化理论的主要内容是学习的重点知识,要注意辨析,种群基因频率改变意味着生物进化了,但不一定产生新的物种,新物种的产生必须要经过生殖隔离,生殖隔离的产生不一定要经过长期的地理隔离,如多倍体的形成,自然选择决定生物进化的方向。

15.大豆植株的体细胞含40条染色体,用放射性60Co处理大豆种子后,筛选出一株抗花叶病的植株X,取其花粉经离体培养得到若干单倍体植株,其中抗病植株占50%,下列叙述正确的是

A. 单倍体植株的细胞在有丝分裂后期,共含有20条染色体

B. 用花粉离体培养获得的抗病植株,其细胞仍具有全能性

C. 植株X连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低

D. 放射性60Co诱发的基因突变,可以决定大豆的进化方向

【答案】B

【解析】大豆植株的体细胞含40条染色体,其单倍体植株含有20条染色体,单倍体植株的细胞在有丝分裂后期,因着丝点分裂导致细胞中的染色体数加倍,共含有40条染色体,A项错误;用花粉离体培养获得的抗病植株,其细胞中含有该物种所需的全套遗传物质,仍具有全能性,B项正确;取抗花叶病植株X的花粉经离体培养得到的若干单倍体植株中,抗病植株占50%,说明植株X是杂合子,其连续自交若干代,纯合抗病植株的比例会逐代增加,C项错误;放射性60Co诱发的基因突变,可为大豆的进化提供原材料,但不能决定大豆的进化方向,D项错误。

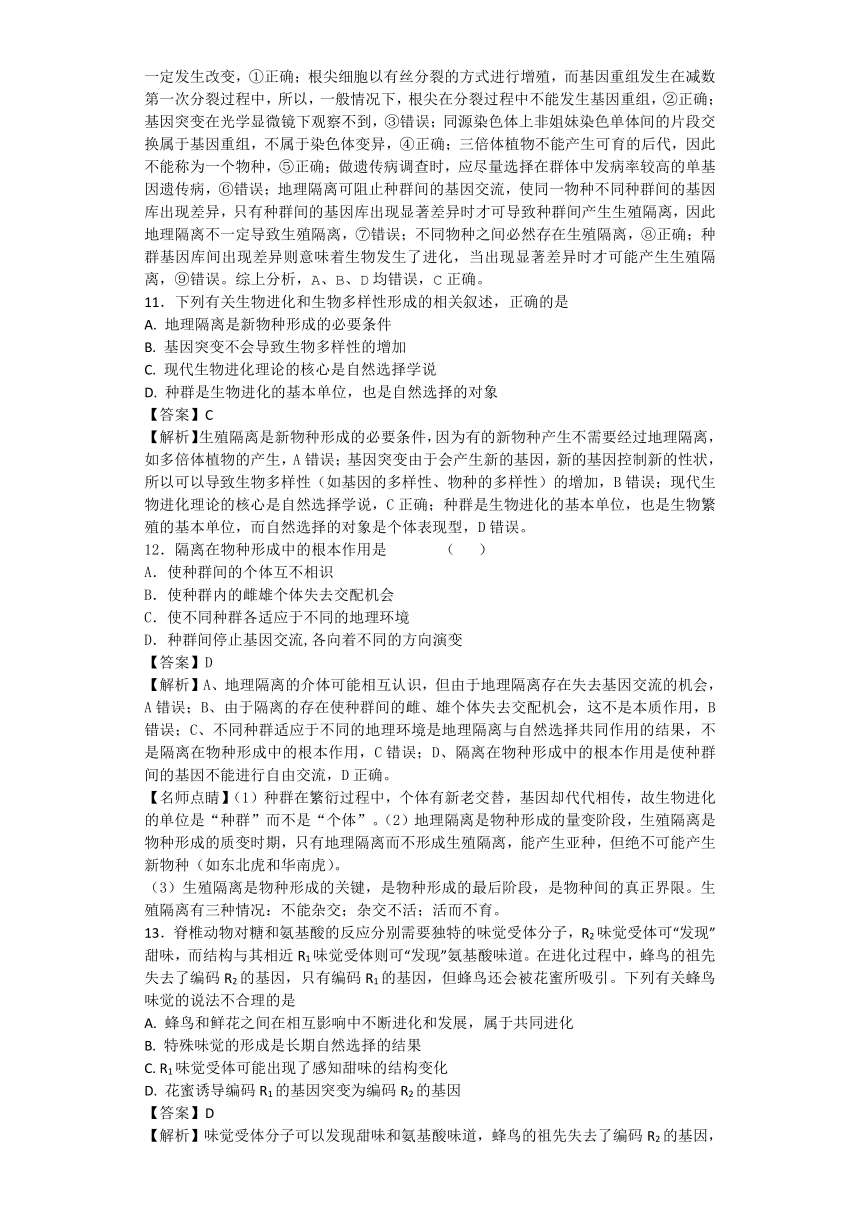

16.下图表示生物新物种形成的基本环节,下列叙述正确的是

A. 自然选择决定了生物变异和进化的方向,进而导致生物多样性的形成

B. 由于种群基因频率的改变,生物进化后一定会形成新的物种

C. 地理隔离能使种群基因库产生差别,必然导致生殖隔离

D. 一般情况下种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件

【答案】D

【解析】自然选择决定了生物进化的方向,而生物变异是不定向的,A错;种群基因频率的改变不一定导致新物种的形成,新物种的形成要达到生殖隔离,B错;地理隔离能使种群基因库产生差别,不一定导致生殖隔离,C错;生物进化过程的实质是基因频率的改变,进而可能达到生殖隔离,D对。

【点睛】要注意易混知识的区分:生物进化过程的实质是基因频率的改变,而不是基因型频率;突变和基因重组为生物进化提供了原材料,自然选择决定了进化的方向;地理隔离使得基因库发生了差异,只有达到生殖隔离才会形成新的物种。

17.下表是某物种迁入新环境后一对等位基因的基因频率变化情况,分析这些数据不能得出的结论是

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

基因A的频率

0.99

0.81

0.64

0.49

0.36

0.25

0.16

0.10

基因a的频率

0.01

0.19

0.36

0.51

0.64

0.75

0.84

0.90

A.生物进化的实质是有利的变异在生物体内的积累,在1900~1970年间该种群发生了进化

B.新环境对A基因控制的性状行了定向选择,A基因的频率逐渐减小

C.1970年该种群Aa基因型的频率为18%,随着基因频率的改变必然导致生殖隔离

D.种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择实现的,新物种迁入后可能提高该生态系统抵抗力稳定性

【答案】C

【解析】

试题分析:生物进化的实质是基因频率的改变,从表格看出,在1900~1970年间该种群的基因频率发生了变化,说明该种群发生了进化,A正确 ;随着环境的变化,A基因控制的性状可能生存不利,由于环境的选择作用,A基因的频率逐渐减小,a基因的频率逐渐增大,B正确;该种群不是一个遗传平衡的群体,所以 Aa 的频率不一定为18%,C错误;种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择实现的,新物种迁入后,生物多样性增加,可能提高该生态系统抵抗力稳定性,D正确。

考点:本题考查现代生物进化基本观点的知识。意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。

18.现代生物进化理论对达尔文自然选择学说作了进一步的完善,下列哪项不属于其进一步完善的内容

A.生物进化的基本单位是种群,而不是生物个体

B.自然选择是通过生物的过度繁殖而导致生存斗争来实现的

C.生物进化的实质是种群基因频率的改变

D.隔离是新物种形成过程的基本环节

【答案】B

【解析】略

19.火炬树是北京常见的一种外来入侵植物,如果让其自然生长繁殖若干年后,与原产地火炬树相比

A.基因库的变化相互影响 B.性状始终保持一致

C.很快产生生殖隔离 D.进化方向发生变化

【答案】D

【解析】外来入侵植物与原产地环境条件不同,所以进化方向要发生变化

20.生活在科罗拉多大峡谷的Abert松鼠被一条河流分成了2个种群。南北岸的松鼠经过大约一万年的演变,在形态和体色方面发生明显的差异。下列说法不符合“以自然选择学说为核心的现代生物进化理论”观点的是( )

A.突变和基因重组,为松鼠形态和体色的进化提供原材料

B.两岸食物和栖息条件的不同,导致两个种群基因突变的方向不同

C.两个种群形态和体色的差异,是种群基因频率定向改变的结果

D.河流的阻隔使南北岸松鼠的基因交流受阻,导致基因库差异加大

【答案】B

【解析】突变和基因重组提供进化原材料, A正确;基因突变是不定向的,自然选择导致种群基因频率定向改变,B错误;生物进化实质是基因频率定向改变, C正确;地理隔离使基因交流受阻,导致不同种群的基因频率发生不同改变,不同种群的基因库形成明显差异,最终可能导致生殖隔离,形成新物种,D正确。

【考点定位】生物进化

二、非选择题

21.如图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型:图中上为甲岛,下为乙岛,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,请看图回答问题:

(1)由A物种进化为B、C两个物种的内因是__________________,外因是__________________,进化的实质是________________________。

(2)甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种发生基因交流,其原因是_________________。

(3)迁到乙岛的B物种的基因频率会______________, D是由B产生的__________________。

(4)假设种群中有一对等位基因Aa,A的基因频率为0.1,a的基因频率为0.9,那么AA、Aa、aa三种基因型的频率分别为_________,_____________,____________;若环境的选择作用使a的频率逐渐下降,A的频率逐渐上升,则后代中aa基因型个体的变化趋势是____________________。

【答案】 遗传变异 甲、乙两岛环境不同且有地理隔离 种群基因频率的改变 已形成生殖隔离 发生变化 新的物种 1% 18% 81% 逐渐下降

【解析】试题分析:根据题意可知,甲岛和和乙岛存在地理隔离,使两个种群的基因频率向不同方向变化,达到生殖隔离后出现不同的物种;因甲、乙两岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与B物种自由交配,故B会形成新物种;AA的基因型频率是0.1×0.1=0.01 Aa的基因型频率是2×0.9×0.1=0.18 aa的基因型频率是0.9×0.9=0.81。

(1)由A物种进化为B、C两个物种的内因是遗传变异,外因是由于甲岛和和乙岛存在地理隔离,使两个种群的基因频率向不同方向变化,当达到生殖隔离后就出现不同的物种;物种进化的实质是种群基因频率的改变。

(2)当两个种群不能发生基因交流时,说明二者之间存在生殖隔离。

(3)迁到乙岛的B物种,由于甲岛与乙岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与C物种自由交配,逐渐进化为不同于B和C的D物种,即D物种是由B物种产生的新物种,种群中有新物种的产生,说明生物发生了进化,故迁到乙岛的B物种的基因频率会发生变化。

(4)假设种群中有一对等位基因A和a,A的基因频率为0.1,a的基因频率为0.9,那么AA基因型的频率为0.1×0.1=1%,Aa基因型的频率为2×0.1×0.9=18%,aa基因型的频率为0.9×0.9=81%;若环境的选择作用使a的频率逐渐下降,A的频率逐渐上升,则后代三种基因型频率的变化趋势是AA基因型频率逐渐上升、aa基因型频率逐渐下降、Aa基因型频率先上升后下降(因为当A=a=0.5时,Aa的基因型频率最大)。

22.(8分)生命的演化经过了亿万年的历史,对生命演化的解释,目前普遍被接受的是经典的达尔文进化理论及现代进化理论。

(1)达尔文学说得以成立的一个重要证据是化石。在化石考查的过程中发现,在某个地质年代生物物种(特别是海洋生物物种)曾呈现“大爆发”状,这一时期物种爆发现象被称为 物种大爆发。

(2)下图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答:

①请在下列横线上写出相应的学科术语:

A 、E 、F 、D

②图中C是指生物多样性的几个层次,除了物种多样性之外,还包括 。

(3)研究人员调查了某地区同种生物的两个种群的基因型频率。甲种群:AA个体为24%,Aa个体为72%,aa个体为4%;乙种群:AA个体为36%,Aa个体为48%,aa个体为16% 。下列有关叙述正确的是 ( )

A.甲种群生物所处的环境变化剧烈 B.乙种群生物所处的环境变化剧烈

C.甲乙两种群生物无突变、环境基本相同 D.乙种群生物基因突变率很高

【答案】(7分)⑴寒武纪 ⑵①A种群 E选择(自然选择) F隔离(地理隔离、生殖隔离) D自然选择学说(自然选择) ②遗传多样性、生态系统多样性 ⑶C

【解析】

试题分析:⑴在生物化石考查的过程中发现在距今约5.7~5.0亿年前的寒武纪,海洋中有大量的无脊椎动物物种爆发式地迅速形成,这就是著名的寒武纪大爆发,一方面使生态系统具有更加复杂的结构,另一方面对植物的进化产生了重要影响。

⑵①根据现代生物进化理论,可知生物进化的单位是A种群;进化的主要环节是突变、E选择、F隔离;生物进化的实质B是种群基因频率的改变;现代生物进化理论是在D达尔文的自然选择学说的基础上发展起来的。②生物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。

⑶根据题意可知甲、乙两种群的基因频率,甲种群A=(24%+1/2×72%)=60%,a=1-60%=40;乙种群A=(36%+1/2×48%)=60%,a=1-60%=40;即甲乙两种群基因频率不变,说明甲乙两种群生物无突变,环境基本相同,没有进化,C项正确。

考点:本题考查现代生物进化理论的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

23.(6分)玉米来源于5000多年前墨西哥的一种野生黍米,这种野生黍米经过人们数千年的培育,发展成为今天数百个品种的玉米。

请回答下列问题:

(1)野生黍米和玉米属于两个物种,玉米物种的形成一般要经过突变和基因重组、人工选择和_______________三个基本环节。

(2)研究发现玉米植株的性别受位于非同染色体上的两对基因控制,其性别和基因型的对应关系如下表:

性别

正常株(雌雄同株)

雄株

雌株

基因型

A__B__

aaB__

A__bb或aabb

①玉米的雄株和雌株在育种中有重要的应用价值,在杂交育种时可免除雌雄同株必须人工去雄的麻烦。若以雄株和雌株为亲本,使其杂交后代都是正常株,则符合育种要求的亲本的基因型为______________________

②基因型为Aabb和aaBb的植株杂交,F1表现型有正常株、雌株和雄株,它们的比例是_________________。

(3)玉米体细胞有10对同源染色体,则玉米基因组计划需要测______条染色体上DNA序列。

(4)在细胞工程中,将基因型Dd植株的花粉粒和基因型ee植株的花粉粒除去细胞壁后,进行原生质体融合,若只考虑两个细胞的融合,理论上推测可以得到__________种基因型不同的融合细胞。

【答案】除标明分值外,其余每空1分,共6分。

(1)隔离 (2)①aaBB×AAbb ②1:2:1(顺序错不给分)

(3)10 (4)6(2分)

【解析】

24.实验分析:

为了研究细菌对青霉素抗药性形成的机理,有人设计了如下实验方案:

步骤1:取培养皿A若干(A1、A2、A3……),加入普通细菌培养基;取培养皿B若干(B1、B2、B3……),加入含青霉素的细菌培养基。

步骤2:将适量细菌培养液涂抹在培养皿A1的培养基表面,放在适宜的条件下培养一段时间,培养基的表面会出现一些菌落。(细菌的群落)。

步骤3:用灭菌后的丝绒包上棉花制成的一枚“印章”,在A1上轻轻盖一下,再在B1上轻轻盖一下,这样A1中的细胞就按一定的方位准确的“复制”到了B1之中。将B1培养一段时间后,B1中一定部位出现了少量菌落。

步骤4:根据B1中菌落出现的方位,将A1中对应位置的菌落取出(见图示),均匀涂抹在A2的表面,培养一段时间后,培养基表面又会出现许多菌落。

反复重复步骤3、4,在B2、B3……中保留下来的菌落越来越多。直到最后,所有“复制”到B中的菌落全部保留下来,都具有了对青霉素的抗药性。

(1)通过实验可以知道,细菌抗药性产生的首选原因是__________细菌出现。青霉素在细菌抗药性形成的过程中起___________作用。

(2)实验中所用细菌的代谢类型属于__________。

(3)如果B1中没有菌落保留下来,实验就无法进行下去。若要使实验进行下去,可以采用的方法有:____________________________________。

【答案】(1)变异 选择 (2)需氧异养型 (3)用各种射线或激光照射(答人工诱变也给分)

【解析】试题解析:考查实验探究能力及现代生物进化理论。(1)由于细菌种群中早就有各种变异,细菌抗药性是其中一种,当细菌处于青霉素的细菌培养基中时,细菌抗药性属于有利变异,青霉素对细菌选择使抗药性有利变异保存积累。(2)细菌的代谢类型根据题目叙述,要接种在培养基上,说明是异养型。在实验过程中没有叙述加盖密封等措施,说明是需氧型。(3)B1中无菌落说明A1中没有抗药性的变异,所以要将实验进行下去,就需要通过一定的手段使其产生变异。

考点:实验探究能力及现代生物进化理论

点评:本题的难点在于对于实验过程的理解,实验内容较多。学生如果读懂题目的话,应该不难回答。

一、单选题

1.动物性食品中的某些致病菌如沙门氏菌、李斯特菌、禽流感H5N1和大肠杆菌O-157,是在现代畜牧业中滥用抗生素条件下抗药性提高而产生的新的致病菌系。用进化论的观点解释致病菌抗药性增强的原成因是

A.使用抗生素的剂量越大,病菌向抗药能力增强方向的变异越快

B.长期使用抗生素是对病原体进行选择的过程,结果导致种群中抗性基因频率增加

C.长期使用某种抗生素,能诱导病菌分解抗生素的基因大量表达

D.抗药性强的病菌所繁殖的后代都具有很强的抗药性

【答案】B

【解析】根据现代生物进化论的观点,生物的变异是不定向的,自然选择是定向的,长期使用同一种抗生素,实际过程是对病菌中抗药性基因控制的抗药性状进行选择,通过繁殖并得以传给后代,使后代中具有抗药性的个体增多,抗性基因频率不断增加。抗药性增强是抗生素逐代选择的结果,并非抗生素诱导病菌分解抗生素的基因大重表达。抗药性强的病菌所繁殖的后代也存在差异,由于基因突变等因素,所产生的后代病原体不一定都具有很强的抗药性。

2.某单基因控制的遗传病(基因用A、a表示),在人群中致病基因频率为1/139。一个双亲均正常但有一个患该遗传病姐姐的正常男性,与人群中一个没有任何血缘关系的正常女性结婚。以下推测的错误的是

A. 该遗传为常染色体隐性遗传病

B. 该正常男性与其妻子均为杂合子的概率为1/105

C. 该正常男性所生孩子患此遗传病的概率为1/420

D. 该正常男性所生孩子患此遗传病的概率为1/210

【答案】D

【解析】双亲均正常生下患病女儿,则该病为常染色体隐性遗传病,A项正确。该男性的基因型为1/3AA或2/3Aa,在人群中该致病基因频率为1/139,则正常基因频率为138/139,AA频率为(138/139)2,Aa频率为2×138/1392,人群中正常女性为携带着的可能性为2/(138+2)=1/70,该正常男性与其妻子均为杂合子的概率为(2/3)×(1/70)=1/105,B项正确;所生孩子患此遗传病的概率为(1/105)×(1/4)=1/420,C项正确,D项错误。

3.下列有关遗传问题的表述,正确的是

A. 运用多倍体育种的方法可以形成新物种,可见物种的产生并不都需要隔离

B. 若DNA的碱基对发生了增添、缺失或替换,就是发生了基因突变

C. 含一对等位基因的杂合子自交,因基因分离导致子代出现性状分离

D. 基因在表达的过程中,遗传信息可经mRNA流向tRNA再流向蛋白质

【答案】C

【解析】新物种产生的标志是生殖隔离,如多倍体育种产生的四倍体与原来的二倍体之间是存在生殖隔离的,A错误;基因是具有遗传效应的DNA片段,因此DNA的碱基对发生了增添、缺失或替换,不一定发生在基因内部,因此不一定属于基因突变,B错误;含一对等位基因的杂合子自交,等位基因分离导致后代出现了性状分离,C正确;基因在表达的过程中,遗传信息可经mRNA流向蛋白质,而tRNA只是翻译过程中运输氨基酸的工具,D错误。

4.下列有关变异和进化的说法正确的是 ( )

A.基因突变对生物进化一般都是有利的

B.隔离是新物种形成的必要条件

C.杂交育种克服了远缘杂交不亲和的障碍

D.无籽西瓜和青霉素高产菌株培育原理相同

【答案】B

【解析】因突变能产生新的基因,并为生物进化提供原始的选择材料,所以基因突变多害少利,A错误;隔离是新物种形成的必要条件,B正确;无籽西瓜和青霉素高产菌株培育原理不相同,前者是染色体变异,后者是基因突变,C错误;无籽西瓜育种原理是染色体变异,青霉素高产菌株培育原理是基因工程,克服了远缘杂交不亲和的障碍,D错误;答案是B。

【考点定位】物种的概念与形成;生物变异的应用;基因工程的应用

【名师点睛】知识拓展:现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变,②突变和基因重组产生进化的原材料,③自然选择决定生物进化的方向,④隔离导致物种形成。

5.北美洲某种臭虫以当地无患子科植物的气球状蔓生果为食,臭虫需要用锋利的喙刺穿果实,据统计喙长如图1所示;1920年,有人从亚洲引进平底金苏雨树,其果实的果皮比较薄,据统计到1980年以它为食的臭虫的喙长如图2所示。下列叙述合理的是

A.平底金苏雨树与臭虫间发生了共同进化

B.平底金苏雨树与当地植物存在竞争关系

C.臭虫体内控制喙长度的基因发生突变可能早于引进平底金苏雨树

D.生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫间形成了地理隔离

【答案】C

【解析】

试题分析:题目中不能得出平底金苏雨树与臭虫间发生了共同进化的结论,平底金苏雨树属于外来物种,只是对臭虫做出了定向选择作用,导致臭虫发生了进化,而臭虫体内控制喙长度的基因发生突变可能早于引进平底金苏雨树, A项错误,C项正确;通过材料得不出平底金苏雨树与当地植物存在竞争关系,B项错误;生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫间不存在地理隔离,D项错误。

考点:本题考查生物进化的相关知识,意在考查考生运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。

6.下列有关现代生物进化理论的叙述,错误的是

A. 群落是生物进化的基本单位

B. 生殖隔离是新物种形成的标志

C. 突变和基因重组为生物进化提供了原材料

D. 自然选择使种群基因频率发生定向改变

【答案】A

【解析】种群是生物进化的基本单位,A错误;隔离是新物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志,B正确;突变和基因重组具有不定向性,为生物进化提供了原材料,C正确;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,D正确。

7.研究人员调查了某地区同种生物的两个种群的基因频率。甲种群:AA个体为24%,aa个体为4%。乙种群:Aa个体为48%,aa个体为16%。下列有关叙述正确的是( )

A. 甲种群生物所处的环境变化剧烈

B. 乙种群生物基因突变率很高

C. 乙种群生物所处的环境变化剧烈

D. 甲、乙两种群生物无突变,环境基本相同

【答案】D

【解析】由题干可知,甲种群中AA个体为24%,aa个体为4%,所以Aa个体为72%,对于甲种群来说,A基因的基因频率为:24%+72%×12=60%,a基因的基因频率为:4%+72%×12=40%;同理对于乙种群来说,A基因的基因频率为:36%+48%×12=60%,a基因的基因频率为:16%+48%×12=40%。生物进化的实质是基因频率的改变。计算得出甲种群和乙种群的基因频率相同,说明甲、乙两种群生物无突变,环境基本相同,故选D。

8.某常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为4%。现有一对表现型正常的夫妇生育一个患病孩子的概率是

A. 1/9 B. 81/10000 C. 1/2601 D. 1/36

【答案】D

【解析】某常染色体隐性遗传病(设基因型为aa)在人群中的发病率为4%,则a的基因频率=2/10,A的基因频率=8/10,在正常人群中基因型为Aa的个体所占比例=Aa/(1-aa) =(2×2/10×8/10)/(1-4%)=1/3。只有表现型正常的夫妇的基因型均为Aa时,才能生育患病孩子,所以他们生育一个患病孩子的概率=1/3×1/3×1/4=1/36,D项正确,A、B、C项错误。

9.下列有关生物变异与进化的叙述中,正确的是

A. 生物的变异是定向的,而进化是不定向的

B. 大量使用抗生素会使病毒产生耐药性突变

C. 种群基因频率的不断改变是生物进化的标志

D. 新物种的形成都是长期自然选择的结果

【答案】C

【解析】生物的变异是不定向的,而进化是定向的,A项正确;病毒的耐药性突变在抗生素使用以前就存在,抗生素的作用只是把耐药性突变选择出来,B项错误;种群基因频率的不断改变是生物进化的标志,C项正确;新物种的形成也可能是短期内形成的,如多倍体的形成,D项错误。

10.下列关于变异和进化的叙述中,不正确的有

①基因突变后,其控制氨基酸序列不一定发生改变

②一般情况下,根尖在分裂过程中不能发生基因重组

③观察细胞的分裂期,可判断基因突变发生的位置

④同源染色体上非姐妹染色单体的片段交换不属于染色体变异

⑤三倍体植物不能称为一个物种

⑥做遗传病调查时,应尽量选择多基因遗传病,因为其发病率一般较高

⑦地理隔离必然导致生殖隔离

⑧不同物种之间必然存在生殖隔离

⑨种群基因库间出现差异则意味着产生了生殖隔离

A. 两项 B. 三项 C. 四项 D. 五项

【答案】C

【解析】基因突变后,因多个密码子可编码同一种氨基酸,所以其控制的氨基酸序列不一定发生改变,①正确;根尖细胞以有丝分裂的方式进行增殖,而基因重组发生在减数第一次分裂过程中,所以,一般情况下,根尖在分裂过程中不能发生基因重组,②正确;基因突变在光学显微镜下观察不到,③错误;同源染色体上非姐妹染色单体间的片段交换属于基因重组,不属于染色体变异,④正确;三倍体植物不能产生可育的后代,因此不能称为一个物种,⑤正确;做遗传病调查时,应尽量选择在群体中发病率较高的单基因遗传病,⑥错误;地理隔离可阻止种群间的基因交流,使同一物种不同种群间的基因库出现差异,只有种群间的基因库出现显著差异时才可导致种群间产生生殖隔离,因此地理隔离不一定导致生殖隔离,⑦错误;不同物种之间必然存在生殖隔离,⑧正确;种群基因库间出现差异则意味着生物发生了进化,当出现显著差异时才可能产生生殖隔离,⑨错误。综上分析,A、B、D均错误,C正确。

11.下列有关生物进化和生物多样性形成的相关叙述,正确的是

A. 地理隔离是新物种形成的必要条件

B. 基因突变不会导致生物多样性的增加

C. 现代生物进化理论的核心是自然选择学说

D. 种群是生物进化的基本单位,也是自然选择的对象

【答案】C

【解析】生殖隔离是新物种形成的必要条件,因为有的新物种产生不需要经过地理隔离,如多倍体植物的产生,A错误;基因突变由于会产生新的基因,新的基因控制新的性状,所以可以导致生物多样性(如基因的多样性、物种的多样性)的增加,B错误;现代生物进化理论的核心是自然选择学说,C正确;种群是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的基本单位,而自然选择的对象是个体表现型,D错误。

12.隔离在物种形成中的根本作用是 ( )

A.使种群间的个体互不相识

B.使种群内的雌雄个体失去交配机会

C.使不同种群各适应于不同的地理环境

D.种群间停止基因交流,各向着不同的方向演变

【答案】D

【解析】A、地理隔离的介体可能相互认识,但由于地理隔离存在失去基因交流的机会,A错误;B、由于隔离的存在使种群间的雌、雄个体失去交配机会,这不是本质作用,B错误;C、不同种群适应于不同的地理环境是地理隔离与自然选择共同作用的结果,不是隔离在物种形成中的根本作用,C错误;D、隔离在物种形成中的根本作用是使种群间的基因不能进行自由交流,D正确。

【名师点睛】(1)种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传,故生物进化的单位是“种群”而不是“个体”。(2)地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期,只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种(如东北虎和华南虎)。

(3)生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。

13.脊椎动物对糖和氨基酸的反应分别需要独特的味觉受体分子,R2味觉受体可“发现”甜味,而结构与其相近R1味觉受体则可“发现”氨基酸味道。在进化过程中,蜂鸟的祖先失去了编码R2的基因,只有编码R1的基因,但蜂鸟还会被花蜜所吸引。下列有关蜂鸟味觉的说法不合理的是

A. 蜂鸟和鲜花之间在相互影响中不断进化和发展,属于共同进化

B. 特殊味觉的形成是长期自然选择的结果

C. R1味觉受体可能出现了感知甜味的结构变化

D. 花蜜诱导编码R1的基因突变为编码R2的基因

【答案】D

【解析】味觉受体分子可以发现甜味和氨基酸味道,蜂鸟的祖先失去了编码R2的基因,只有编码R1的基因,但蜂鸟还会被花蜜所吸引,这些是自然选择的结果,D错误。

【考点定位】基因与性状的关系

14.根据现代生物进化理论,下列观点正确的是( )

A. 生物进化的基本单位是种群

B. 生物多样性的形成与生物进化无关

C. 变异决定生物进化的方向

D. 自然选择是不定向的

【答案】A

【解析】种群是生物进化的基本单位,A正确;生物多样性的形成是生物进化的结果,B错误;变异是不定向的,自然选择决定生物进化的方向,C错误;自然选择是定向的,D错误.

【点睛】本题主要考查对知识的记忆和理解能力,现代生物进化理论的主要内容是学习的重点知识,要注意辨析,种群基因频率改变意味着生物进化了,但不一定产生新的物种,新物种的产生必须要经过生殖隔离,生殖隔离的产生不一定要经过长期的地理隔离,如多倍体的形成,自然选择决定生物进化的方向。

15.大豆植株的体细胞含40条染色体,用放射性60Co处理大豆种子后,筛选出一株抗花叶病的植株X,取其花粉经离体培养得到若干单倍体植株,其中抗病植株占50%,下列叙述正确的是

A. 单倍体植株的细胞在有丝分裂后期,共含有20条染色体

B. 用花粉离体培养获得的抗病植株,其细胞仍具有全能性

C. 植株X连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低

D. 放射性60Co诱发的基因突变,可以决定大豆的进化方向

【答案】B

【解析】大豆植株的体细胞含40条染色体,其单倍体植株含有20条染色体,单倍体植株的细胞在有丝分裂后期,因着丝点分裂导致细胞中的染色体数加倍,共含有40条染色体,A项错误;用花粉离体培养获得的抗病植株,其细胞中含有该物种所需的全套遗传物质,仍具有全能性,B项正确;取抗花叶病植株X的花粉经离体培养得到的若干单倍体植株中,抗病植株占50%,说明植株X是杂合子,其连续自交若干代,纯合抗病植株的比例会逐代增加,C项错误;放射性60Co诱发的基因突变,可为大豆的进化提供原材料,但不能决定大豆的进化方向,D项错误。

16.下图表示生物新物种形成的基本环节,下列叙述正确的是

A. 自然选择决定了生物变异和进化的方向,进而导致生物多样性的形成

B. 由于种群基因频率的改变,生物进化后一定会形成新的物种

C. 地理隔离能使种群基因库产生差别,必然导致生殖隔离

D. 一般情况下种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件

【答案】D

【解析】自然选择决定了生物进化的方向,而生物变异是不定向的,A错;种群基因频率的改变不一定导致新物种的形成,新物种的形成要达到生殖隔离,B错;地理隔离能使种群基因库产生差别,不一定导致生殖隔离,C错;生物进化过程的实质是基因频率的改变,进而可能达到生殖隔离,D对。

【点睛】要注意易混知识的区分:生物进化过程的实质是基因频率的改变,而不是基因型频率;突变和基因重组为生物进化提供了原材料,自然选择决定了进化的方向;地理隔离使得基因库发生了差异,只有达到生殖隔离才会形成新的物种。

17.下表是某物种迁入新环境后一对等位基因的基因频率变化情况,分析这些数据不能得出的结论是

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

基因A的频率

0.99

0.81

0.64

0.49

0.36

0.25

0.16

0.10

基因a的频率

0.01

0.19

0.36

0.51

0.64

0.75

0.84

0.90

A.生物进化的实质是有利的变异在生物体内的积累,在1900~1970年间该种群发生了进化

B.新环境对A基因控制的性状行了定向选择,A基因的频率逐渐减小

C.1970年该种群Aa基因型的频率为18%,随着基因频率的改变必然导致生殖隔离

D.种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择实现的,新物种迁入后可能提高该生态系统抵抗力稳定性

【答案】C

【解析】

试题分析:生物进化的实质是基因频率的改变,从表格看出,在1900~1970年间该种群的基因频率发生了变化,说明该种群发生了进化,A正确 ;随着环境的变化,A基因控制的性状可能生存不利,由于环境的选择作用,A基因的频率逐渐减小,a基因的频率逐渐增大,B正确;该种群不是一个遗传平衡的群体,所以 Aa 的频率不一定为18%,C错误;种群基因频率的改变是通过环境对生物个体的选择实现的,新物种迁入后,生物多样性增加,可能提高该生态系统抵抗力稳定性,D正确。

考点:本题考查现代生物进化基本观点的知识。意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。

18.现代生物进化理论对达尔文自然选择学说作了进一步的完善,下列哪项不属于其进一步完善的内容

A.生物进化的基本单位是种群,而不是生物个体

B.自然选择是通过生物的过度繁殖而导致生存斗争来实现的

C.生物进化的实质是种群基因频率的改变

D.隔离是新物种形成过程的基本环节

【答案】B

【解析】略

19.火炬树是北京常见的一种外来入侵植物,如果让其自然生长繁殖若干年后,与原产地火炬树相比

A.基因库的变化相互影响 B.性状始终保持一致

C.很快产生生殖隔离 D.进化方向发生变化

【答案】D

【解析】外来入侵植物与原产地环境条件不同,所以进化方向要发生变化

20.生活在科罗拉多大峡谷的Abert松鼠被一条河流分成了2个种群。南北岸的松鼠经过大约一万年的演变,在形态和体色方面发生明显的差异。下列说法不符合“以自然选择学说为核心的现代生物进化理论”观点的是( )

A.突变和基因重组,为松鼠形态和体色的进化提供原材料

B.两岸食物和栖息条件的不同,导致两个种群基因突变的方向不同

C.两个种群形态和体色的差异,是种群基因频率定向改变的结果

D.河流的阻隔使南北岸松鼠的基因交流受阻,导致基因库差异加大

【答案】B

【解析】突变和基因重组提供进化原材料, A正确;基因突变是不定向的,自然选择导致种群基因频率定向改变,B错误;生物进化实质是基因频率定向改变, C正确;地理隔离使基因交流受阻,导致不同种群的基因频率发生不同改变,不同种群的基因库形成明显差异,最终可能导致生殖隔离,形成新物种,D正确。

【考点定位】生物进化

二、非选择题

21.如图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型:图中上为甲岛,下为乙岛,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,请看图回答问题:

(1)由A物种进化为B、C两个物种的内因是__________________,外因是__________________,进化的实质是________________________。

(2)甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种发生基因交流,其原因是_________________。

(3)迁到乙岛的B物种的基因频率会______________, D是由B产生的__________________。

(4)假设种群中有一对等位基因Aa,A的基因频率为0.1,a的基因频率为0.9,那么AA、Aa、aa三种基因型的频率分别为_________,_____________,____________;若环境的选择作用使a的频率逐渐下降,A的频率逐渐上升,则后代中aa基因型个体的变化趋势是____________________。

【答案】 遗传变异 甲、乙两岛环境不同且有地理隔离 种群基因频率的改变 已形成生殖隔离 发生变化 新的物种 1% 18% 81% 逐渐下降

【解析】试题分析:根据题意可知,甲岛和和乙岛存在地理隔离,使两个种群的基因频率向不同方向变化,达到生殖隔离后出现不同的物种;因甲、乙两岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与B物种自由交配,故B会形成新物种;AA的基因型频率是0.1×0.1=0.01 Aa的基因型频率是2×0.9×0.1=0.18 aa的基因型频率是0.9×0.9=0.81。

(1)由A物种进化为B、C两个物种的内因是遗传变异,外因是由于甲岛和和乙岛存在地理隔离,使两个种群的基因频率向不同方向变化,当达到生殖隔离后就出现不同的物种;物种进化的实质是种群基因频率的改变。

(2)当两个种群不能发生基因交流时,说明二者之间存在生殖隔离。

(3)迁到乙岛的B物种,由于甲岛与乙岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与C物种自由交配,逐渐进化为不同于B和C的D物种,即D物种是由B物种产生的新物种,种群中有新物种的产生,说明生物发生了进化,故迁到乙岛的B物种的基因频率会发生变化。

(4)假设种群中有一对等位基因A和a,A的基因频率为0.1,a的基因频率为0.9,那么AA基因型的频率为0.1×0.1=1%,Aa基因型的频率为2×0.1×0.9=18%,aa基因型的频率为0.9×0.9=81%;若环境的选择作用使a的频率逐渐下降,A的频率逐渐上升,则后代三种基因型频率的变化趋势是AA基因型频率逐渐上升、aa基因型频率逐渐下降、Aa基因型频率先上升后下降(因为当A=a=0.5时,Aa的基因型频率最大)。

22.(8分)生命的演化经过了亿万年的历史,对生命演化的解释,目前普遍被接受的是经典的达尔文进化理论及现代进化理论。

(1)达尔文学说得以成立的一个重要证据是化石。在化石考查的过程中发现,在某个地质年代生物物种(特别是海洋生物物种)曾呈现“大爆发”状,这一时期物种爆发现象被称为 物种大爆发。

(2)下图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答:

①请在下列横线上写出相应的学科术语:

A 、E 、F 、D

②图中C是指生物多样性的几个层次,除了物种多样性之外,还包括 。

(3)研究人员调查了某地区同种生物的两个种群的基因型频率。甲种群:AA个体为24%,Aa个体为72%,aa个体为4%;乙种群:AA个体为36%,Aa个体为48%,aa个体为16% 。下列有关叙述正确的是 ( )

A.甲种群生物所处的环境变化剧烈 B.乙种群生物所处的环境变化剧烈

C.甲乙两种群生物无突变、环境基本相同 D.乙种群生物基因突变率很高

【答案】(7分)⑴寒武纪 ⑵①A种群 E选择(自然选择) F隔离(地理隔离、生殖隔离) D自然选择学说(自然选择) ②遗传多样性、生态系统多样性 ⑶C

【解析】

试题分析:⑴在生物化石考查的过程中发现在距今约5.7~5.0亿年前的寒武纪,海洋中有大量的无脊椎动物物种爆发式地迅速形成,这就是著名的寒武纪大爆发,一方面使生态系统具有更加复杂的结构,另一方面对植物的进化产生了重要影响。

⑵①根据现代生物进化理论,可知生物进化的单位是A种群;进化的主要环节是突变、E选择、F隔离;生物进化的实质B是种群基因频率的改变;现代生物进化理论是在D达尔文的自然选择学说的基础上发展起来的。②生物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。

⑶根据题意可知甲、乙两种群的基因频率,甲种群A=(24%+1/2×72%)=60%,a=1-60%=40;乙种群A=(36%+1/2×48%)=60%,a=1-60%=40;即甲乙两种群基因频率不变,说明甲乙两种群生物无突变,环境基本相同,没有进化,C项正确。

考点:本题考查现代生物进化理论的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

23.(6分)玉米来源于5000多年前墨西哥的一种野生黍米,这种野生黍米经过人们数千年的培育,发展成为今天数百个品种的玉米。

请回答下列问题:

(1)野生黍米和玉米属于两个物种,玉米物种的形成一般要经过突变和基因重组、人工选择和_______________三个基本环节。

(2)研究发现玉米植株的性别受位于非同染色体上的两对基因控制,其性别和基因型的对应关系如下表:

性别

正常株(雌雄同株)

雄株

雌株

基因型

A__B__

aaB__

A__bb或aabb

①玉米的雄株和雌株在育种中有重要的应用价值,在杂交育种时可免除雌雄同株必须人工去雄的麻烦。若以雄株和雌株为亲本,使其杂交后代都是正常株,则符合育种要求的亲本的基因型为______________________

②基因型为Aabb和aaBb的植株杂交,F1表现型有正常株、雌株和雄株,它们的比例是_________________。

(3)玉米体细胞有10对同源染色体,则玉米基因组计划需要测______条染色体上DNA序列。

(4)在细胞工程中,将基因型Dd植株的花粉粒和基因型ee植株的花粉粒除去细胞壁后,进行原生质体融合,若只考虑两个细胞的融合,理论上推测可以得到__________种基因型不同的融合细胞。

【答案】除标明分值外,其余每空1分,共6分。

(1)隔离 (2)①aaBB×AAbb ②1:2:1(顺序错不给分)

(3)10 (4)6(2分)

【解析】

24.实验分析:

为了研究细菌对青霉素抗药性形成的机理,有人设计了如下实验方案:

步骤1:取培养皿A若干(A1、A2、A3……),加入普通细菌培养基;取培养皿B若干(B1、B2、B3……),加入含青霉素的细菌培养基。

步骤2:将适量细菌培养液涂抹在培养皿A1的培养基表面,放在适宜的条件下培养一段时间,培养基的表面会出现一些菌落。(细菌的群落)。

步骤3:用灭菌后的丝绒包上棉花制成的一枚“印章”,在A1上轻轻盖一下,再在B1上轻轻盖一下,这样A1中的细胞就按一定的方位准确的“复制”到了B1之中。将B1培养一段时间后,B1中一定部位出现了少量菌落。

步骤4:根据B1中菌落出现的方位,将A1中对应位置的菌落取出(见图示),均匀涂抹在A2的表面,培养一段时间后,培养基表面又会出现许多菌落。

反复重复步骤3、4,在B2、B3……中保留下来的菌落越来越多。直到最后,所有“复制”到B中的菌落全部保留下来,都具有了对青霉素的抗药性。

(1)通过实验可以知道,细菌抗药性产生的首选原因是__________细菌出现。青霉素在细菌抗药性形成的过程中起___________作用。

(2)实验中所用细菌的代谢类型属于__________。

(3)如果B1中没有菌落保留下来,实验就无法进行下去。若要使实验进行下去,可以采用的方法有:____________________________________。

【答案】(1)变异 选择 (2)需氧异养型 (3)用各种射线或激光照射(答人工诱变也给分)

【解析】试题解析:考查实验探究能力及现代生物进化理论。(1)由于细菌种群中早就有各种变异,细菌抗药性是其中一种,当细菌处于青霉素的细菌培养基中时,细菌抗药性属于有利变异,青霉素对细菌选择使抗药性有利变异保存积累。(2)细菌的代谢类型根据题目叙述,要接种在培养基上,说明是异养型。在实验过程中没有叙述加盖密封等措施,说明是需氧型。(3)B1中无菌落说明A1中没有抗药性的变异,所以要将实验进行下去,就需要通过一定的手段使其产生变异。

考点:实验探究能力及现代生物进化理论

点评:本题的难点在于对于实验过程的理解,实验内容较多。学生如果读懂题目的话,应该不难回答。