人教部编版七年级历史下册第14课明朝的统治课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第14课明朝的统治课件(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。第14课 明朝的统治初中历史人教版七下

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展1、掌握明朝建立、明太祖和明成祖君权的加强。

2、辩证认识加强君权的影响。

3、正确理解“八股取士”的影响。

4、了解明朝的经济发展 学习目标

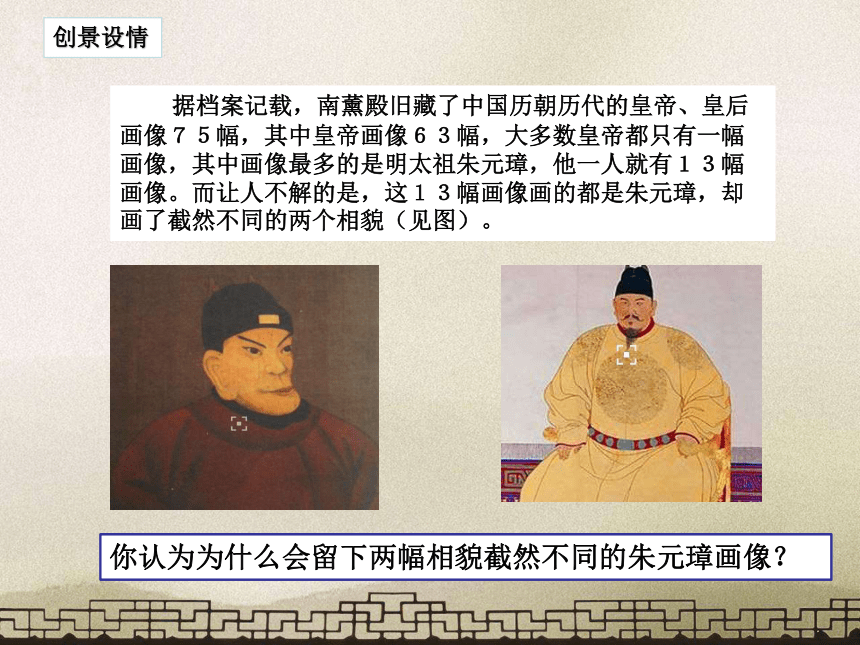

创景设情 据档案记载,南薰殿旧藏了中国历朝历代的皇帝、皇后画像75幅,其中皇帝画像63幅,大多数皇帝都只有一幅画像,其中画像最多的是明太祖朱元璋,他一人就有13幅画像。而让人不解的是,这13幅画像画的都是朱元璋,却画了截然不同的两个相貌(见图)。你认为为什么会留下两幅相貌截然不同的朱元璋画像?一个是宫廷画师画的,一个是民间传的,画师当然要美化主子了,要不然就没命了,人民痛恨朱,就丑化他呗!

有传说他曾召集三名画师为其画像,前两位据实画像的画师都为其所杀,因为他们画的形神相似夸大了朱元璋的缺陷而被杀。第三位只是在形似的轮廓上刻意美化才博得朱元璋欢心。

笔者以为,真正的朱元璋画像既不像宫廷藏本画得那么慈祥英俊,也不可能像民间版本将其描绘的那么丑恶和不堪。真正的朱元璋长相极有可能是面貌一般但有些特征较为独特,譬如大嘴巴(现代人也有不少,俗称“地包天”)等让人印象深刻。民间画像只不过夸大这一特征而已,就像现代人的漫画化。笔者并非胡乱猜测,而有逻辑理性可依。请同学们读教材,分析元末农民起义爆发的原因。元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。一 明朝的建立1 背景 1351年,黄河下游地区爆发农民起义很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐步强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。

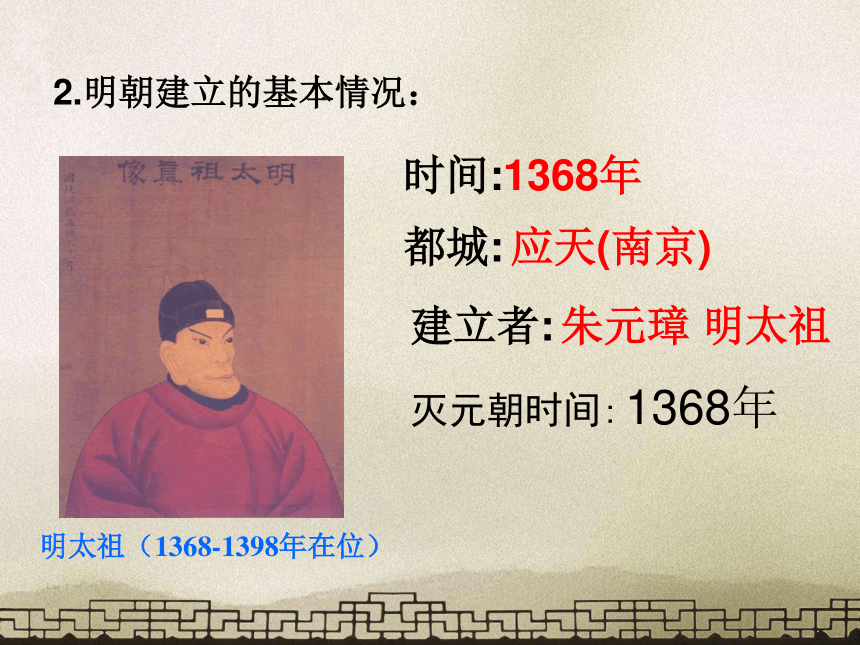

1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府(今江苏南京),他就是明太祖。

随后,明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。明太祖(1368-1398年在位)应天(南京)朱元璋 明太祖1368年时间:建立者:都城:灭元朝时间:1368年2.明朝建立的基本情况:相关史事 朱元璋出身贫苦,17岁时父母双亡,他被迫到佛寺里当了和尚,到处化缘维生。后来他参加了反元起义军,由于英勇善战和足智多谋,被推为领袖。他采取“高筑墙,广积

粮,缓称王”的策略

,逐步发展壮大,最

终统一全国。 像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还有谁?汉高祖刘邦

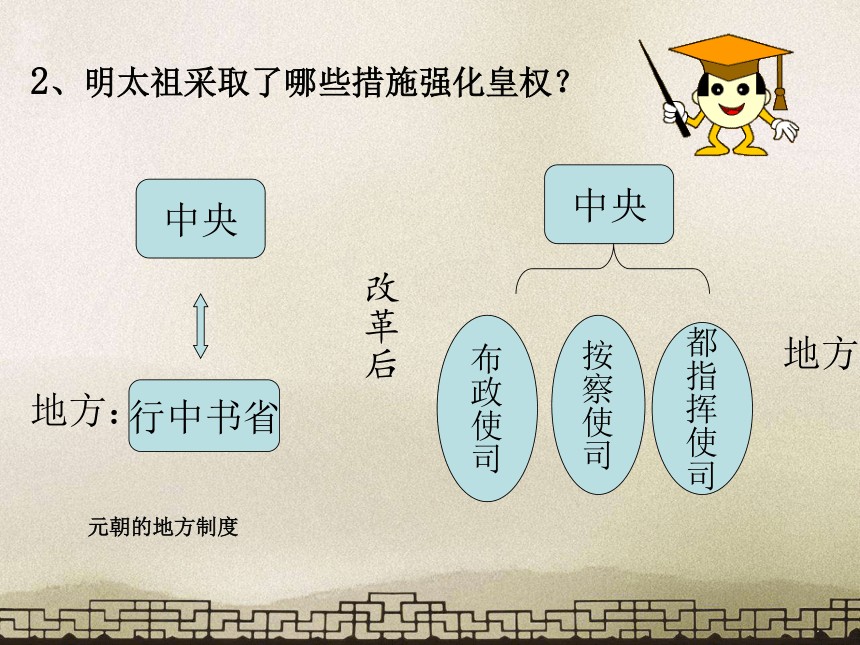

汉光武帝刘秀朱元璋像知识串联明朝疆域图元末长期战乱,社会经济遭到严重破坏。所以明朝建立之初,“土地荒芜”、“居民鲜少”,政局不稳,人心浮动,面对严峻形势,朱元璋充分意识到了国家统一、政局稳定、皇权集中的重要性,并着手进行 。改革明太祖为什么要改革官制,强化皇权?二、朱元璋强化皇权【小组合作探究】朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。1 目的:巩固统治 行中书省中央中央布政使司按察使司都指挥使司改革后地方:地方2、明太祖采取了哪些措施强化皇权?元朝的地方制度2、措施(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。(2)在中央:材料:明初大案--诛杀胡惟庸 丞相胡惟庸,开国老臣,位高权重。因是百官之首,一人之下万人之上,而常与朱元璋发生“口角”,朱元璋以“谋反”之罪灭其九族,并借此上朝废除丞相,改革行政机构。

胡惟庸

我是最后一个丞相明朝中央行政管理体制唐朝中央行政管理体制秦朝中央行政管理体制废丞相,权分六部门下省中书省三省六部制 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。军事方面明朝地方军事机构设置(2)在中央:废丞相和中书省,权分六部;设五军都督府。2、措施(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。问题思考(P67)想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分散与制衡。(地方和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,防止了朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。) 作为一名皇帝,除了要加强皇权外,他还想及时了解臣民的动态,以便更好地对其进行统治;那明太祖又采取了什么措施呢?设立锦衣卫特务机构(2)在中央:废丞相和中书省,权分六部;设五军都督府。2、措施(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。(3)设立特务机构:(朱元璋设)锦衣卫,

(明成祖成立)东厂。这两个机构合称“厂卫”。材料:一次大学士宋濂上朝,朱元璋问他:“昨天在家请客没有,请的哪几位客人?吃的什么菜?”

宋濂如实一一回答。朱元璋高兴地说:“说的全对,没有骗我。”说着拿出一张图,上面画着宋濂请客的座次位置。宋濂见了吓出了一身冷汗。

【提出问题】结合材料,你们认为特务机构锦衣卫对社会造成了哪些影响?监视和侦查 诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取 厂卫特务机构

目的:

职能:

特点:掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事。监视官民锦衣卫印特务统治是明朝君主专制高度集中的突出表现。安然朝中坐,

却知天下事。由皇帝直接指挥,不受法律的约束。相关史事 朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。皇帝中央地方布政司按察司都司吏部户部礼部兵部刑部工部内阁锦衣卫东 厂 联系现实,根据你们所了解的法律知识,你们认为特务机构锦衣卫侵犯了公民的哪些权利?对社会造成了哪些影响? 侵犯了人民的人身自由权、平等权、政治权、名誉权等等。

设立特务机构锦衣卫,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了君权。对维护中央集权起到了一定的作用;但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。思考分享三、科举考试的变化隋朝创立以隋炀帝开设进士科为标志唐朝完善唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生宋朝发展大幅度增加科举取士名额,提高进士地位明朝 ?科举制的发展史三、科举考试的变化1、考试内容考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。2、答题格式

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图) 所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八个部分组成。三、科举考试的变化史称“八股取士”明代著名学者顾炎武曾抨击过八股文:八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊……

(1)材料中的“焚书”和“咸阳之郊”指的是秦朝的哪一事件?此事件是哪一位皇帝所为?

(2)“八股之害”指的是明朝的什么措施?实行这一措施的目的是什么?

(3)秦朝和明朝在文化上的措施有何影响?读材料,回答问题:焚书坑儒 秦始皇八股取士为了选拔能听命于皇帝的官吏加强了思想控制,但是禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

四、经济的发展(1)农业:明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。表现(2)手工业:①棉纺织业已从南方推向北方;②苏州是明代的丝织业中心;③景德镇是全国的制瓷业中心,所产的青花瓷畅销海内外。(3)商业:①北京和南京是全国性的商贸城市;②出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。课后习题1 明朝建立是在( )

A 13世纪60年代

B 13世纪80年代

C 14世纪60年代

D 14世纪80年代C课后习题2 下列史实与朱元璋有关的是( )

①建立明朝

②废丞相权分六部

③设立内阁大学士

④设立东厂西厂等特务机构

A.①③④ B. ①②③

C.①②③④ D. ①②④B课后习题3明朝时,科举考试的命题范围是( )

A “四书”“五经”

B 唐诗

C《资治通鉴》

D 宋词A课后习题4 据考证,“南澳1号”古沉船是一艘明代晚期的商船,船上发现了大量的瓷器。其中最容易找到额瓷器应该是( )

A 越窑的青瓷

B 邢窑的白瓷

C 哥窑的冰裂纹瓷器

D 景德镇的青花瓷D5. 明太祖设立的特务机构是(?? ) A.东厂?? B.西厂?????

C.锦衣卫????D.内阁

C6.明代全国的制瓷中心是( )

A、景德镇 B、越州 C、杭州 D、邢州A7.明代从外国引进的主要农作物是( )

①玉米 ②甘薯 ③马铃薯 ④花生 ⑤向日葵

A、①②③④ B、①③④⑤

C、①②④⑤ D、①②③④⑤D 廷杖

明太祖时,为了提高皇帝的权威,采用“廷杖”惩处大臣。大臣的进谏如果触怒了皇帝,或是大臣有过失,就要在殿廷上或午门外受到廷杖的处罚,被锦衣卫用木棒打屁股。遭廷杖的大臣在众目睽睽之下受到羞辱,有的甚至被当场打死。如嘉靖时,有一次被廷杖的大臣达134人,其中有16人被打死。知识拓展 赏丞相制度的发展史秦汉时期丞相隋唐时期三省六部制宋 朝宰相 副宰相元 朝中书省明 朝废丞相制度三、科举考试的变化(“八股取士”)

1、考试内容:四书、五经2、答题观点:《四书集注》3、答题格式:八股文四、经济的发展

1、农业:引进南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生、向日葵等。

2、手工业: 棉纺织业从南方推向北方

苏州是丝织业中心

景德镇是全国制瓷中心

3、商业: 商贸城市:北京、南京

商帮:山西晋商、安徽徽商

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展1、掌握明朝建立、明太祖和明成祖君权的加强。

2、辩证认识加强君权的影响。

3、正确理解“八股取士”的影响。

4、了解明朝的经济发展 学习目标

创景设情 据档案记载,南薰殿旧藏了中国历朝历代的皇帝、皇后画像75幅,其中皇帝画像63幅,大多数皇帝都只有一幅画像,其中画像最多的是明太祖朱元璋,他一人就有13幅画像。而让人不解的是,这13幅画像画的都是朱元璋,却画了截然不同的两个相貌(见图)。你认为为什么会留下两幅相貌截然不同的朱元璋画像?一个是宫廷画师画的,一个是民间传的,画师当然要美化主子了,要不然就没命了,人民痛恨朱,就丑化他呗!

有传说他曾召集三名画师为其画像,前两位据实画像的画师都为其所杀,因为他们画的形神相似夸大了朱元璋的缺陷而被杀。第三位只是在形似的轮廓上刻意美化才博得朱元璋欢心。

笔者以为,真正的朱元璋画像既不像宫廷藏本画得那么慈祥英俊,也不可能像民间版本将其描绘的那么丑恶和不堪。真正的朱元璋长相极有可能是面貌一般但有些特征较为独特,譬如大嘴巴(现代人也有不少,俗称“地包天”)等让人印象深刻。民间画像只不过夸大这一特征而已,就像现代人的漫画化。笔者并非胡乱猜测,而有逻辑理性可依。请同学们读教材,分析元末农民起义爆发的原因。元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。一 明朝的建立1 背景 1351年,黄河下游地区爆发农民起义很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐步强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。

1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府(今江苏南京),他就是明太祖。

随后,明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。明太祖(1368-1398年在位)应天(南京)朱元璋 明太祖1368年时间:建立者:都城:灭元朝时间:1368年2.明朝建立的基本情况:相关史事 朱元璋出身贫苦,17岁时父母双亡,他被迫到佛寺里当了和尚,到处化缘维生。后来他参加了反元起义军,由于英勇善战和足智多谋,被推为领袖。他采取“高筑墙,广积

粮,缓称王”的策略

,逐步发展壮大,最

终统一全国。 像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还有谁?汉高祖刘邦

汉光武帝刘秀朱元璋像知识串联明朝疆域图元末长期战乱,社会经济遭到严重破坏。所以明朝建立之初,“土地荒芜”、“居民鲜少”,政局不稳,人心浮动,面对严峻形势,朱元璋充分意识到了国家统一、政局稳定、皇权集中的重要性,并着手进行 。改革明太祖为什么要改革官制,强化皇权?二、朱元璋强化皇权【小组合作探究】朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。1 目的:巩固统治 行中书省中央中央布政使司按察使司都指挥使司改革后地方:地方2、明太祖采取了哪些措施强化皇权?元朝的地方制度2、措施(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。(2)在中央:材料:明初大案--诛杀胡惟庸 丞相胡惟庸,开国老臣,位高权重。因是百官之首,一人之下万人之上,而常与朱元璋发生“口角”,朱元璋以“谋反”之罪灭其九族,并借此上朝废除丞相,改革行政机构。

胡惟庸

我是最后一个丞相明朝中央行政管理体制唐朝中央行政管理体制秦朝中央行政管理体制废丞相,权分六部门下省中书省三省六部制 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。军事方面明朝地方军事机构设置(2)在中央:废丞相和中书省,权分六部;设五军都督府。2、措施(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。问题思考(P67)想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分散与制衡。(地方和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,防止了朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权。) 作为一名皇帝,除了要加强皇权外,他还想及时了解臣民的动态,以便更好地对其进行统治;那明太祖又采取了什么措施呢?设立锦衣卫特务机构(2)在中央:废丞相和中书省,权分六部;设五军都督府。2、措施(1)在地方:废行省,设“三司”;分封诸王。(3)设立特务机构:(朱元璋设)锦衣卫,

(明成祖成立)东厂。这两个机构合称“厂卫”。材料:一次大学士宋濂上朝,朱元璋问他:“昨天在家请客没有,请的哪几位客人?吃的什么菜?”

宋濂如实一一回答。朱元璋高兴地说:“说的全对,没有骗我。”说着拿出一张图,上面画着宋濂请客的座次位置。宋濂见了吓出了一身冷汗。

【提出问题】结合材料,你们认为特务机构锦衣卫对社会造成了哪些影响?监视和侦查 诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取 厂卫特务机构

目的:

职能:

特点:掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事。监视官民锦衣卫印特务统治是明朝君主专制高度集中的突出表现。安然朝中坐,

却知天下事。由皇帝直接指挥,不受法律的约束。相关史事 朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。皇帝中央地方布政司按察司都司吏部户部礼部兵部刑部工部内阁锦衣卫东 厂 联系现实,根据你们所了解的法律知识,你们认为特务机构锦衣卫侵犯了公民的哪些权利?对社会造成了哪些影响? 侵犯了人民的人身自由权、平等权、政治权、名誉权等等。

设立特务机构锦衣卫,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了君权。对维护中央集权起到了一定的作用;但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。思考分享三、科举考试的变化隋朝创立以隋炀帝开设进士科为标志唐朝完善唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生宋朝发展大幅度增加科举取士名额,提高进士地位明朝 ?科举制的发展史三、科举考试的变化1、考试内容考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。2、答题格式

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图) 所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八个部分组成。三、科举考试的变化史称“八股取士”明代著名学者顾炎武曾抨击过八股文:八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊……

(1)材料中的“焚书”和“咸阳之郊”指的是秦朝的哪一事件?此事件是哪一位皇帝所为?

(2)“八股之害”指的是明朝的什么措施?实行这一措施的目的是什么?

(3)秦朝和明朝在文化上的措施有何影响?读材料,回答问题:焚书坑儒 秦始皇八股取士为了选拔能听命于皇帝的官吏加强了思想控制,但是禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

四、经济的发展(1)农业:明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。表现(2)手工业:①棉纺织业已从南方推向北方;②苏州是明代的丝织业中心;③景德镇是全国的制瓷业中心,所产的青花瓷畅销海内外。(3)商业:①北京和南京是全国性的商贸城市;②出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。课后习题1 明朝建立是在( )

A 13世纪60年代

B 13世纪80年代

C 14世纪60年代

D 14世纪80年代C课后习题2 下列史实与朱元璋有关的是( )

①建立明朝

②废丞相权分六部

③设立内阁大学士

④设立东厂西厂等特务机构

A.①③④ B. ①②③

C.①②③④ D. ①②④B课后习题3明朝时,科举考试的命题范围是( )

A “四书”“五经”

B 唐诗

C《资治通鉴》

D 宋词A课后习题4 据考证,“南澳1号”古沉船是一艘明代晚期的商船,船上发现了大量的瓷器。其中最容易找到额瓷器应该是( )

A 越窑的青瓷

B 邢窑的白瓷

C 哥窑的冰裂纹瓷器

D 景德镇的青花瓷D5. 明太祖设立的特务机构是(?? ) A.东厂?? B.西厂?????

C.锦衣卫????D.内阁

C6.明代全国的制瓷中心是( )

A、景德镇 B、越州 C、杭州 D、邢州A7.明代从外国引进的主要农作物是( )

①玉米 ②甘薯 ③马铃薯 ④花生 ⑤向日葵

A、①②③④ B、①③④⑤

C、①②④⑤ D、①②③④⑤D 廷杖

明太祖时,为了提高皇帝的权威,采用“廷杖”惩处大臣。大臣的进谏如果触怒了皇帝,或是大臣有过失,就要在殿廷上或午门外受到廷杖的处罚,被锦衣卫用木棒打屁股。遭廷杖的大臣在众目睽睽之下受到羞辱,有的甚至被当场打死。如嘉靖时,有一次被廷杖的大臣达134人,其中有16人被打死。知识拓展 赏丞相制度的发展史秦汉时期丞相隋唐时期三省六部制宋 朝宰相 副宰相元 朝中书省明 朝废丞相制度三、科举考试的变化(“八股取士”)

1、考试内容:四书、五经2、答题观点:《四书集注》3、答题格式:八股文四、经济的发展

1、农业:引进南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生、向日葵等。

2、手工业: 棉纺织业从南方推向北方

苏州是丝织业中心

景德镇是全国制瓷中心

3、商业: 商贸城市:北京、南京

商帮:山西晋商、安徽徽商

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源