江苏省宿迁市中心城区2018-2019学年高二第二学期期中考试历史试题(选修)(word版)

文档属性

| 名称 | 江苏省宿迁市中心城区2018-2019学年高二第二学期期中考试历史试题(选修)(word版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 309.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-25 09:15:11 | ||

图片预览

文档简介

宿迁市中心城区2018-2019学年度第二学期期中考试

高二年级历史(选修)

一、选择题:本大题共20小题,每小题3分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.孔子倡导仁人君子之道,认为仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学等美德,而且更应怀抱经世济民的情怀。这表明他( )

A.主张匡正社会秩序 B.注重实学,经世致用

C.主张实施仁政 D.注重私学,培养人才

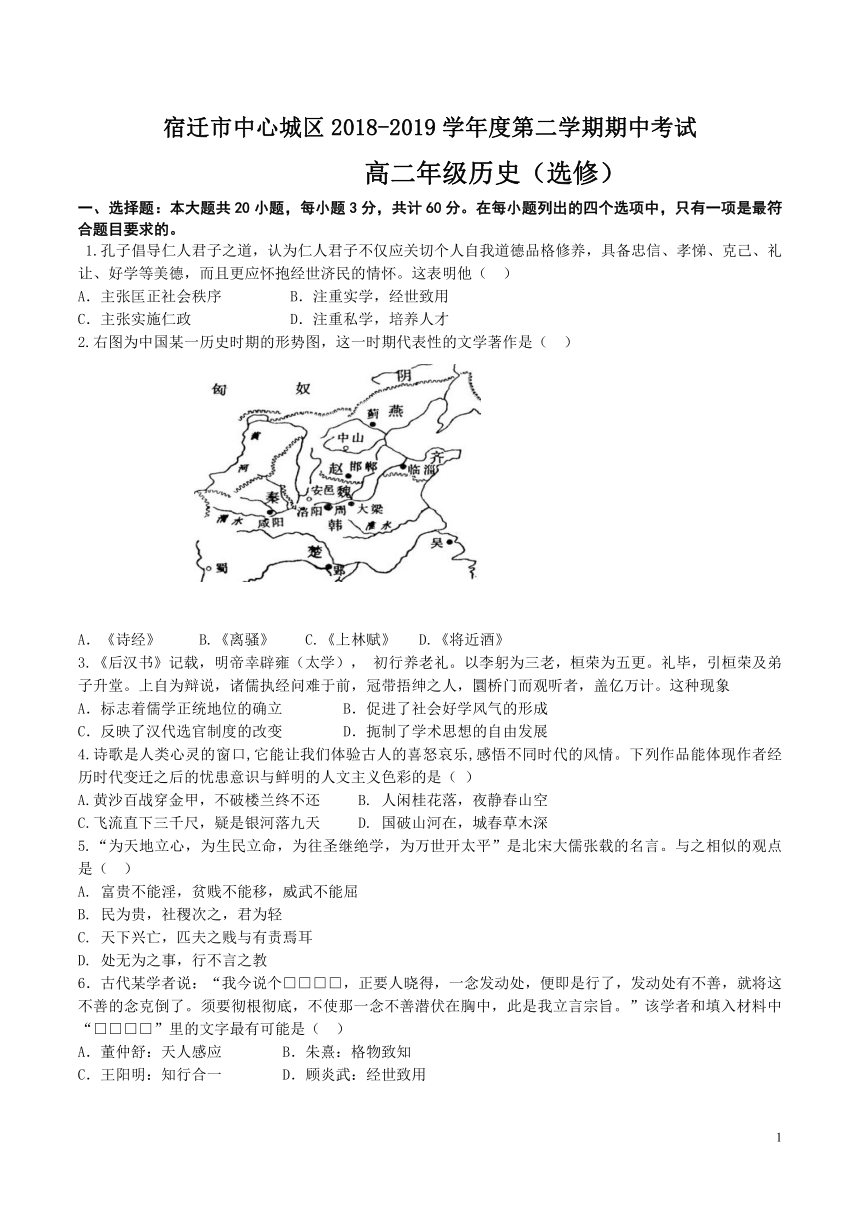

2.右图为中国某一历史时期的形势图,这一时期代表性的文学著作是( )

A.《诗经》 B.《离骚》 C.《上林赋》 D.《将近酒》

3.《后汉书》记载,明帝幸辟雍(太学), 初行养老礼。以李躬为三老,桓荣为五更。礼毕,引桓荣及弟子升堂。上自为辩说,诸儒执经问难于前,冠带捂绅之人,圜桥门而观听者,盖亿万计。这种现象

A.标志着儒学正统地位的确立 B.促进了社会好学风气的形成

C.反映了汉代选官制度的改变 D.扼制了学术思想的自由发展

4.诗歌是人类心灵的窗口,它能让我们体验古人的喜怒哀乐,感悟不同时代的风情。下列作品能体现作者经历时代变迁之后的忧患意识与鲜明的人文主义色彩的是( )

A.黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还 B. 人闲桂花落,夜静春山空

C.飞流直下三千尺,疑是银河落九天 D. 国破山河在,城春草木深

5.“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”是北宋大儒张载的名言。与之相似的观点是( )

A. 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

B. 民为贵,社稷次之,君为轻

C. 天下兴亡,匹夫之贱与有责焉耳

D. 处无为之事,行不言之教

6.古代某学者说:“我今说个□□□□,正要人晓得,一念发动处,便即是行了,发动处有不善,就将这不善的念克倒了。须要彻根彻底,不使那一念不善潜伏在胸中,此是我立言宗旨。”该学者和填入材料中“□□□□”里的文字最有可能是( )

A.董仲舒:天人感应 B.朱熹:格物致知

C.王阳明:知行合一 D.顾炎武:经世致用

7.明代《西游记》不仅描绘了不受管束、任性勇为的孙悟空这一形象,还描绘了一个广大的神魔世界,那里充斥着昏庸残暴、营私舞弊、贪财好货的行为。这反映出当时

A. 奢靡世风盛行 B. 市民阶层的价值取向

C. 中央集权的不断加强 D. 小说兴起冲击等级观念

8.近代思想家魏源指出:“天下无数百年不弊之法,无穷极不变之法,无不除弊而能兴利之法,无不易简而能变通之法。”这一言论说明魏源主张( )

A.改革体制,中体西用 B.兴利除弊,变革政体

C.经世致用,改革旧法 D.变通治法,提倡工商

9.中国近代史上,有人写了这样一幅对联:“白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议;古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西。”与此相关的历史事件是( )

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.辛亥革命 D.新文化运动

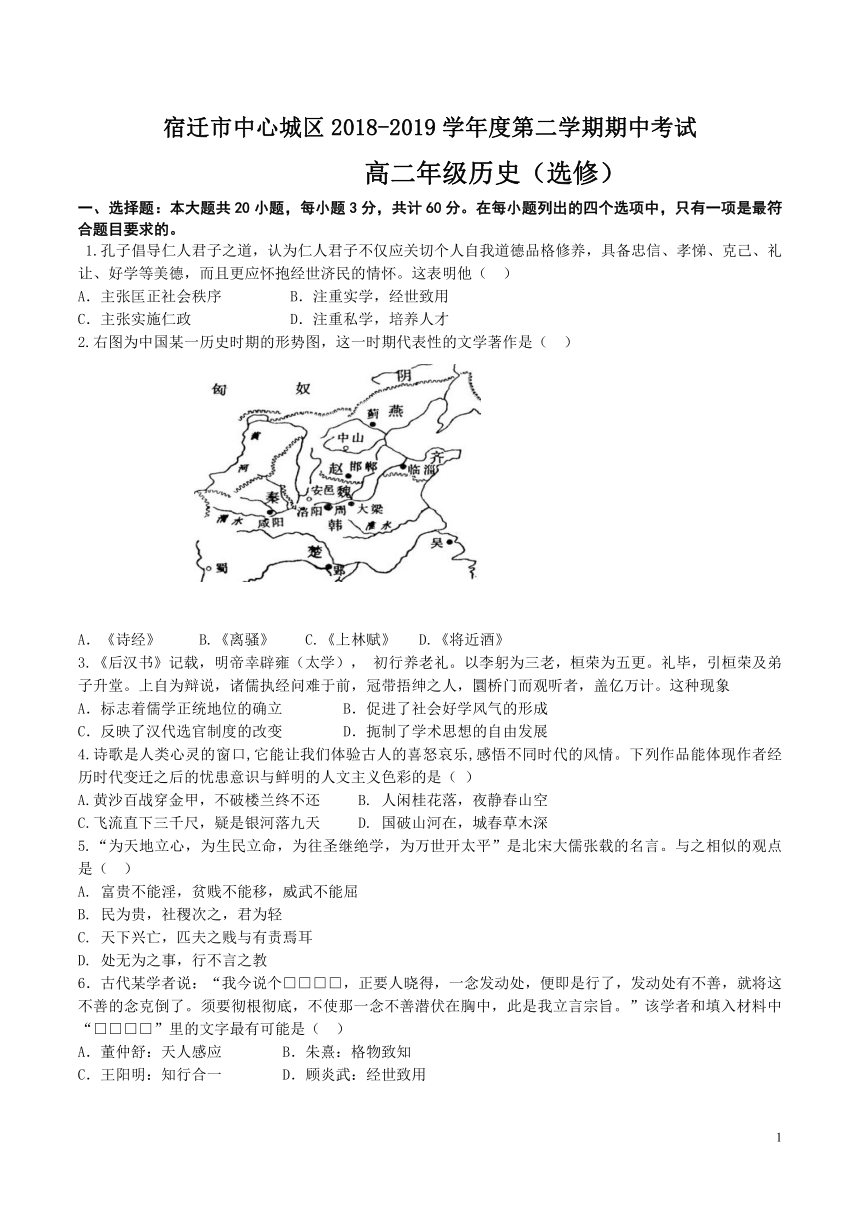

10.下图是1920年9月出版的《新青年》第八卷第一号,封面设计了一个地球图案,从东西半球伸出两只手紧紧相握,代表了革命团结的力量,该寓意( )

A.对东西方文化存在绝对肯定与否定

B.暗示《新青年》成为中共机关刊物

C.象征国共两党着手准备第一次合作

D.表达出了“以俄为师”的思想倾向

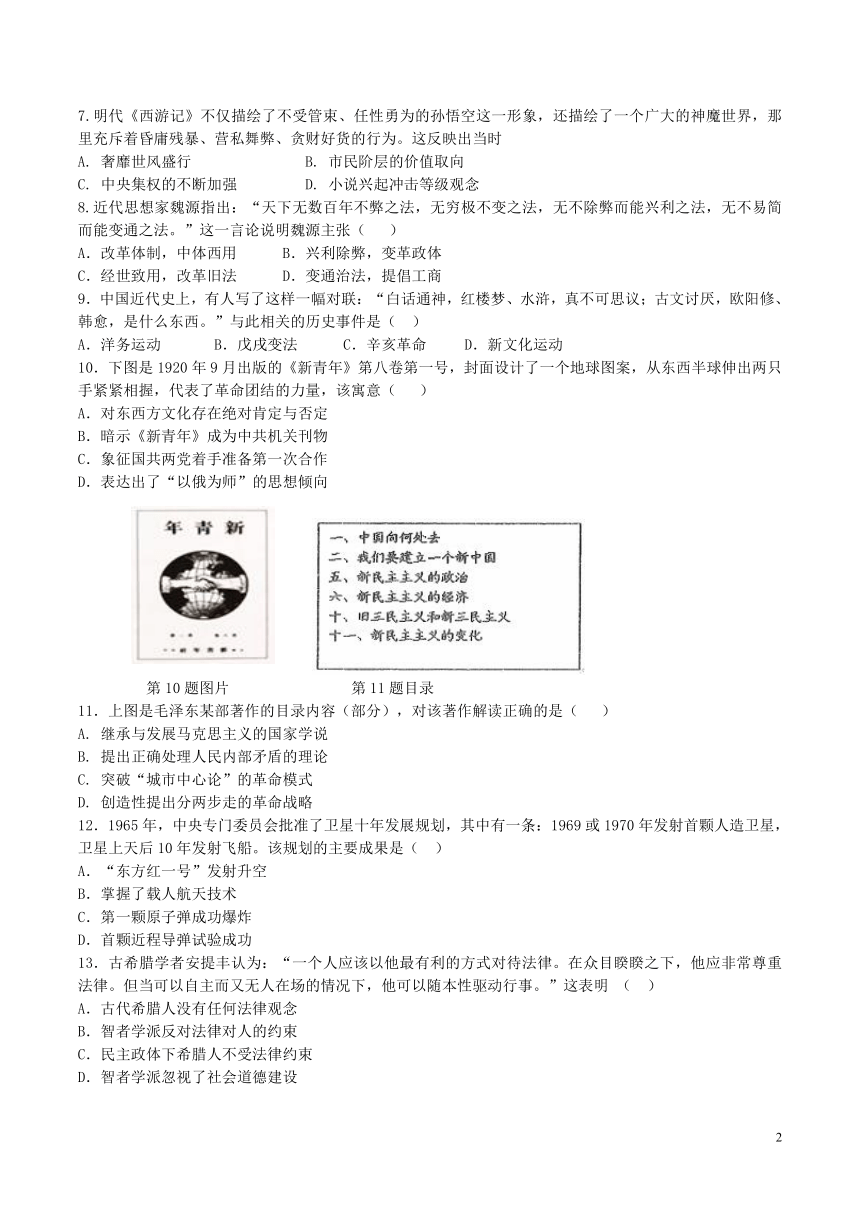

第10题图片 第11题目录

11.上图是毛泽东某部著作的目录内容(部分),对该著作解读正确的是( )

A. 继承与发展马克思主义的国家学说

B. 提出正确处理人民内部矛盾的理论

C. 突破“城市中心论”的革命模式

D. 创造性提出分两步走的革命战略

12.1965年,中央专门委员会批准了卫星十年发展规划,其中有一条:1969或1970年发射首颗人造卫星,卫星上天后10年发射飞船。该规划的主要成果是( )

A.“东方红一号”发射升空

B.掌握了载人航天技术

C.第一颗原子弹成功爆炸

D.首颗近程导弹试验成功

13.古希腊学者安提丰认为:“一个人应该以他最有利的方式对待法律。在众目睽睽之下,他应非常尊重法律。但当可以自主而又无人在场的情况下,他可以随本性驱动行事。”这表明 ( )

A.古代希腊人没有任何法律观念

B.智者学派反对法律对人的约束

C.民主政体下希腊人不受法律约束

D.智者学派忽视了社会道德建设

14.德意志神学教授马丁?路德娶了一位修女为妻,打破了欧洲中世纪教会不能拥有世俗婚姻的规定,亲身践履自己提倡的正常的婚姻家庭生活。这一行为表明马丁?路德 ( )

A.否定罗马教廷的权威 B.践行“因信称义”

C. 抛弃了自己的宗教信仰 D. 主张政教分离

15.卢梭说:“设计一种人类的集合体,以用集体力量来保障每一个加盟的个体和他的财产。在这一集体中,个体虽然和整体联系在一起,但依然自由如初,只听从自己的意志。”这一材料表明他主张( )

A.国家权力应相互制约与平衡

B.人不应视他人为自己的工具

C.实行资产阶级的开明君主制

D.利用社会契约保障人民权利

16.“他的哲学中承认时间、空间的客观存在,也对暂时无法解释的自然现象归结为上帝的安排,他用数学方法阐明了宇宙中最基本的法则,他是一位震古烁今的科学巨人。”材料中的“他”对自然科学的突出贡献是

A.开创了近代实验科学 B. 创立经典力学体系

C.成功解释光电效应 D.为原子能利用提供科学基础

17.科学技术是第一生产力。下列表格中因果关系表述不正确的是( )

科学理论、技术发明的突破 社会发展

A. 铁器的使用,牛耕的推广 中国进入农耕文明时期

B. 经典力学体系创立、蒸汽机的改良 工业革命、人类进入蒸汽时代

C. 电磁学理论的突破 世界进入垄断资本主义时代

D. 现代信息技术的发展 知识经济时代来临

18.《流浪地球》讲述了太阳即将毁灭,人类在地球表面建造出巨大的推进器,寻找新家园。然而宇宙之路危机四伏,为了拯救地球,为了人类能在漫长的2500年后抵达新的家园,流浪地球时代的年轻人挺身而出,展开争分夺秒的生死之战。从中可以看出影视艺术 ( )

A.渗透了大国的强权意识和价值观???????

B.折射出基督教文明的永恒生命力

C.纯粹是投机商人赢利性商业炒作???????

D.能够唤起人类对自身命运的思考

19.“探索所有这些奥秘:情绪和动机、爱情和欲望、恐惧和忧虑、内心的冲突和矛盾、记忆和梦幻,体验极端和无法表达的意识状态,从内心去理解顿悟的狂喜,洞察人类灵魂的深处。”下列作品与材料描述的风格一致的是

A. B.

C. D.

20.1905年,爱因斯坦发表《论动体的电动力学》,提出狭义相对论,是物理学领域最伟大的革命。构成这段文字的是

A. 历史叙述和史料实证

B. 历史解释和历史观点

C. 历史结论和历史解释

D. 历史叙述和历史解释

二、非选择题:本大题共4小题,满分60分。其中第21题12分、第22题12分、第23题13分,第24题13分,25题10分。

21.一个国家的未来取决于年轻一代成长的综合素质的发展,而人综合素质的提高则取决于所受的教育。阅读下列材料,并回答问题:

材料一 孔子是私学教育的鼻祖,但在《史记·孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

材料二 太学是中国古代的大学。汉武帝时,董仲舒提出“愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”的建议。武帝建元六年(公元前135年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。

材料三 北京大学创立于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学,1910年京师大学堂开办分科大学,共开办经科、法政科、文科、格致科、农科、工科、商科,设十三学门,一个近代意义的综合性大学初具规模。

材料四

“文革”后第一次高考的考场图

(1)依据材料一和所学知识,概述孔子创办私学的重大贡献。分析当时“矮化”孔子的原因。(3分)

(2)依据材料二并结合所学知识,分析董仲舒建议办太学的目的是什么?产生了怎样的历史影响?( 4分)

(3)根据材料二、三,京师大学堂分科办学后的教学内容与古代太学相比有何相同之处?又有何新的时代特点?(2分)

(4)结合材料四和所学知识回答,20世纪70-80年代,邓小平为我国科教文化事业的复兴作了哪些努力?(3分)

22.(12分)阅读下列材料:

材料一 苏格拉底终生从事教育工作,主张首先要培养人的美德,其次要教人学习广博而实用的知识。……只有获得知识,才会有智慧、勇敢、节制和正义等美德。他认为治国人才必须受过良好的教育,主张通过教育来培养治国人才。苏格拉底强调人们要“认识自己”。 ——启蒙历史网论坛

材料二 文艺复兴只限于社会上的少数英才——学者、文人和艺术家的活动,但是它所宣扬的思想不啻是向长期以来在基督教神学笼罩下陷于沉闷窒息的西欧社会送来的一股清新的气息,把绝大部分有文化教养的人士从中世纪的昏睡中唤醒过来。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料三 对于赎罪券的抨击,有如一粒火种落在火药桶里,立刻燃起燎原之火。农民和平民把路德的反教会论纲当成是起义的信号。市民则到处传颂“九十五条论纲”。人文主义者热烈欢呼。贵族,甚至一部分诸候,希望由此打破罗马教会的控制。一时之间,“九十五条论纲”实际上成了民族战斗的共同纲领。 ——摘编自丁建弘《德国通史》

材料四 马丁?路德的政治思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化。他提出“唯信称义”“平信徒(普通信徒)皆为教士”等信条,他又鼓吹俗权至上,主张各国教会应与罗马切断联系而由各国的政府来管理。而加尔文派则宣称:如果我们的统治者是暴君或压迫者,那“他们就不是上帝命定的”,因此“我们在拒绝服从并反抗这样的统治者时,并不是在反抗上帝的意志”。

——摘编自马克垚《世界文明史》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括苏格拉底的主要思想主张。(2分)

(2)据材料二,指出“少数英才”唤醒西欧社会采用的基本形式。结合所学知识,分析文艺复兴在意大利出现的政治和经济因素。(3分)

(3)据材料三,概括宗教改革中德意志人民的诉求。结合材料一,从人文主义传播的角度,分析宗教改革与文艺复兴的不同之处。(3分)

(4)据材料四,谈谈如何理解“马丁?路德的政治思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化”。结合所学知识,分析欧洲宗教改革运动的政治意义。(4分)

23.(13分)鸦片战争后,中国面临三千年未有之大变局,志士仁人开始探讨西学的文化内核和价值基础,推动了中国的思想解放和社会进步。阅读下列材料:

材料一 19世纪中期,中国官绅承受西方所加的冲击,并被迫采取应变的对策。19世纪后半期,中国先知先觉之士认识到中国正面临数千年来一个巨大的变局,将产生一个从所未见的创新机运。

——摘自王尔敏《中国近代思想史论》

材料二 甲午战后的几年,是中国思想界的一个很重要转折期,从这时开始,中国才比较正规地迈进到自觉理智地向外国学习的历史进程。国人对西学的领悟从感性的“力”的浅层次,深入到理性的“智”的层次,并进而引起了西方思想文化和中国传统思想文化的第一次大融合。

——摘自袁行霈等主编《中华文明史》第四卷

材料三 1917—1923年的思想革命,代表了中国对西方冲击的第三阶段回应,这一阶段的思想觉醒,标志了从传统的中国基础向完全西化的进一步转变。但它的主要成功,在于引进了西方的思想和推毁了中国的传统,而不是创造了新的思想体系和新的哲学学派。

——徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出19世纪中期,官绅为应对“变局”提出的策略;19世纪后半期,先知先觉之士抢抓“新机运”的表现,以此判断时代的主题。(3分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析国人对西学的领悟由感性到理性转变的原因;指出西方思想文化和中国传统思想文化第一次大融合的成果。( 3分)

(3)据材料三结合所学知识,指出促使民众思想觉醒社会思潮及典型事件。(3分)

(4)综上材料,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其态度变化的趋势。(4分)

24.(13分)阅读下列材料:

材料一 伦敦脱险后,则暂留欧洲,……两年之中,所见所闻,殊多心得。始知徒致国家富强、民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也;是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也。

——《孙文学说·第八章“有志竟成”》

材料二 必须兼顾国家、集体和个人三个方面,……鉴于苏联和我们自己的经验,今后务必更好地解决这个问题。拿工人讲,工人的劳动生产率提高了,他们的劳动条件和集体福利就需要逐步有所改进。我们历来提倡艰苦奋斗,反对把个人物质利益看得高于一切,同时我们也历来提倡关心群众生活,反对不关心群众痛痒的官僚主义。随着整个国民经济的发展,工资也需要适当调整。关于工资,最近决定增加一些,主要加在下面,加在工人方面,以便缩小上下两方面的距离。

——毛泽东《论十大关系》

材料三 社会主义财富属于人民,社会主义的致富是全民共同致富。社会主义原则,第一是发展生产,第二是共同致富。我们允许一部分人先好起来,一部分地区先好起来,目的是更快地实现共同富裕。

——邓小平《答美国记者迈克·华莱士问》(1986年9月)

材料四 如果富的愈来愈富,穷的愈来愈穷,两极分化就会产生,而社会主义制度就应该而且能够避免两极分化。解决的办法之一,就是先富起来的地区多交点利税,支持贫困地区的发展。当然,太早这样办也不行,现在不能削弱发达地区的活力,也不能鼓励吃“大锅饭”。什么时候突出地提出和解决这个问题,在什么基础上提出和解决这个问题,要研究。可以设想,在本世纪末达到小康水平的时候,就要突出地提出和解决这个问题。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》(1992年1月)

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,孙中山认为欧洲“犹有社会革命”的原因是什么?为避免类似革命的发生,他先后提出过哪些具体举措?(4分)

(2)据材料二,概述毛泽东改善民生的基本主张。(3分)

(3)与材料二相比,材料三改善民生的主张有何相同和不同之处?(2分)

(4)据材料四,指出邓小平防止两极分化的主要策略。(2分)

(5)综合上述材料,对百年以来解决民生问题的思想发展历程,我们有何认识?(2分)

25.福泽谕吉是日本近代著名的启蒙思想家,对近代日本发展有着深刻的影响。阅读材料,完成下列要求。

材料 汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。倘若次序颠倒,看似容易,实则不通。

——福泽谕吉《文明论概略》(1875年)

(1)结合日本历史,说明福泽谕吉为什么提出“汲取欧洲文明”的主张,明治维新中有哪些“汲取欧洲文明”的做法?试举两例。

(2)材料认为“汲取欧洲文明”的理想途径是什么?你是否赞同这一观点,说明理由。

高二年级历史试卷答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B B D C C B C D D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A D B D B A D A D

二、材料题

21(1)贡献:孔子主张有教无类,打破了官府垄断教育的局面。(1分)

原因:①当时百家争鸣,各学派之间相互诘难、批驳;

②诸侯争霸,孔子思想不适合当时社会变革的需要。(2分)

(2)目的:培养儒家人才,传播儒家思想;提高儒家政治地位,贯彻儒家政治理念。(2分)

影响:通过思想上的统一,达到了加强中央集权的目的;

儒家思想成为正统思想,逐渐成为中国传统文化的主流。(2分)

(3)相同:开办经科,讲授儒家经典。(1分)

新特点:学习西方的自然科学、社会科学和政治制度。(1分)

(4)恢复高考制度;实行义务教育法;

提出三个面向;实行科教兴国发展战略;

强调“科学技术是第一生产力”(任意3点即可,但时间要在20世纪70-80年代)(3分)

22、(1)主张:美德即知识;教育培养治国人才;认识自己。(2分)

(2)形式:采用文学艺术的形式。(1分)(或答“借助古希腊罗马文化”)

因素:资本主义萌芽的兴起发展;资产阶级的需求;天主教会的压制。(2分)

(3)诉求:反对天主教会的经济压榨和精神控制。(1分)

不同:文艺复兴时期,人文主义的传播局限于知识阶层;宗教改革从广泛的社会层面传播人文主义。(2分)

(4)理解:“唯信称义 ”主张带有承认个性自由的人文主义倾向;坚持国家权力高于教会,强调民族自由。(2分)

政治意义:逐渐摆脱罗马教会的控制;推动西欧民族国家的形成;为早期资产阶级革命奠定思想基础。(2分)

23 、(1)策略:师夷长技以制夷;

表现:打着自强求富旗号,兴办洋务运动。

主题:救亡。(3分)

(2)原因:洋务运动失败,甲午战后民族危机加深,民族资本主义的发展,资产阶级力量的壮大。(任意两点2分)

成果:维新思想。 1分

(3)社会思潮:民主,科学;马克思主义;2分

事件:五四运动。1分

(4) 共同点:都主张向西方学习。(1分)

均作为救国救民的武器,力求实现中国的独立与民主、富强。(1分)

趋势:由被动接受到主动选择;(1分)由器物到制度,再到思想文化不断深化的过程。(1由被动到主动;由器物到制度到文化(或由表及里,由浅入深)(2分)

24、(1)原因:没有解决民生问题(或贫富差距较大)。(1分)

举措:平均地权;节制资本;“耕者有其田”。(3分)

(2)主张:兼顾国家、集体、个人三个方面利益(或借鉴苏联模式并与本国国情相结合);提高劳动生产率(或发展国民经济);改进劳动条件和集体福利;提高工人工资(或缩小贫富差距,或调节社会分配)。(3分任意三点)

(3)相同:发展生产。(1分)

不同:允许一部分人和地区先富起来(或先富带动后富)。(1分)

(4)策略:通过税收方式调节;注意把握和选择调节的时机、(2分)

(5)认识:关注民生(或将民生问题放在重要位置);防止两极分化(或缩小贫富差距);发展生产。(任答2点,

25、(1).原因:欧洲文明是工业文明,代表历史发展方向;日本门户被美国打开,出现民族危机;日本长期闭关锁国,国力落后,需要壮大自身实力;中国深受列强欺凌的现实引起日本有识之士的警觉。体现:殖产兴业、文明开化。(5分)

(2)途径:先学文化再学制度最后进行物质建设。态度:赞同;福泽谕吉学习西方必须思想、制度、经济多管齐下的主张很有见地,遵循先难后易的原则,有利于减少阻力,对明治维新有指导和推动作用。或不赞同;所列出的文化-制度-经济的学习顺序具有理想化和机械主义的弊端,在实践中很难操作5分)

PAGE

2

同课章节目录