2011高考总复习历史学案练案一体化(人教版)从“战时共产主义”到“斯大林模式”

文档属性

| 名称 | 2011高考总复习历史学案练案一体化(人教版)从“战时共产主义”到“斯大林模式” |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 20.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-01-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

必修二 第七单元

苏联的社会主义建设

第1课时

从“战时共产主义”到“斯大林模式”

课程标准 考点要求

了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识“战时共产主义”政策向新经济政策转变的必要性。 俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势;“战时共产主义”政策的主要内容;新经济政策实施的必要性、内容与作用。

列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。 “斯大林模式”在经济方面的主要表现以及在实践中的经验教训。

一、苏俄从“战时共产主义”政策过渡到新经济政策的原因

国内战争结束后,苏俄继续实行“战时共产主义”政策引发严重的经济危机和政治危机。1921年,苏俄的一个海军基地发生兵变。这一事件引起列宁等人的高度重视,他们决定调整政策。同年3月,俄共(布)第十次全国代表大会召开,会议通过了《关于以实物税代替余粮收集制》的决议,标志着“战时共产主义”政策向新经济政策的过渡。

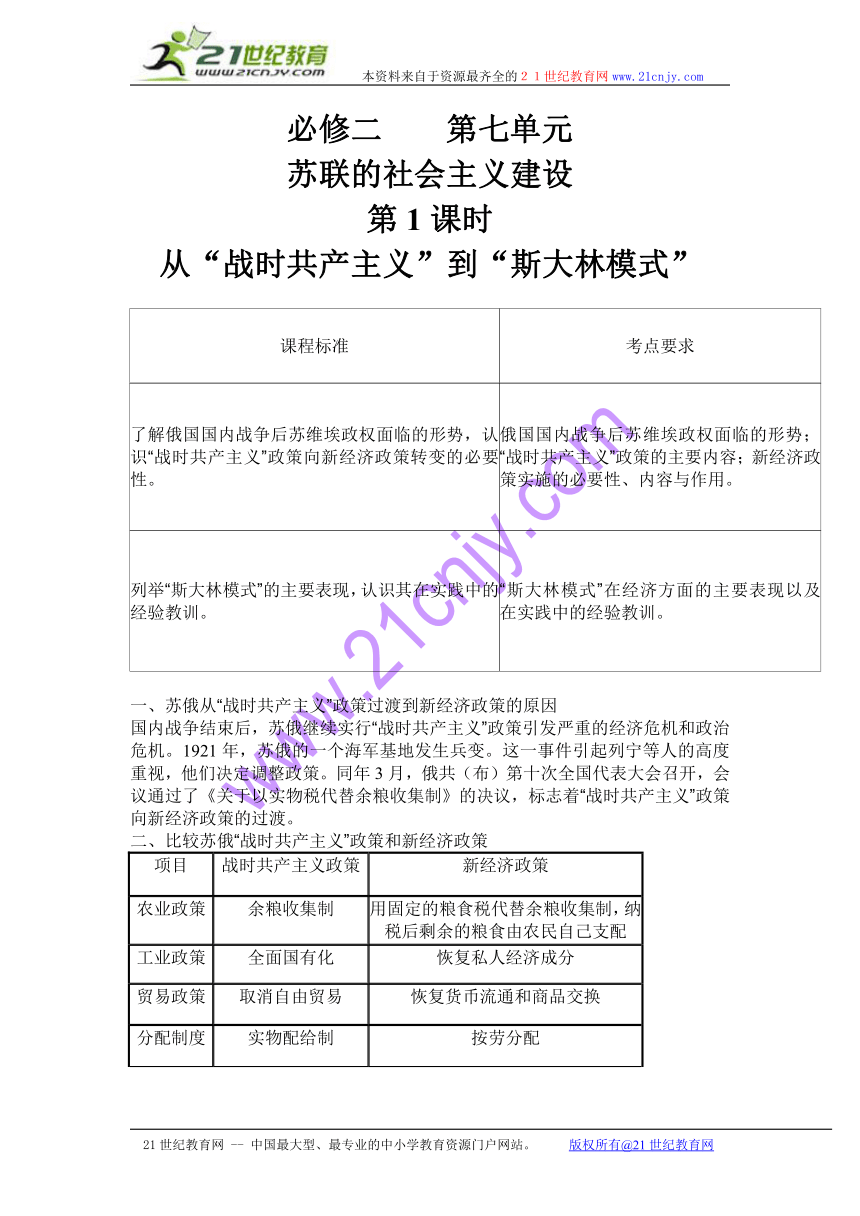

二、比较苏俄“战时共产主义”政策和新经济政策

项目 战时共产主义政策 新经济政策

农业政策 余粮收集制 用固定的粮食税代替余粮收集制,纳税后剩余的粮食由农民自己支配

工业政策 全面国有化 恢复私人经济成分

贸易政策 取消自由贸易 恢复货币流通和商品交换

分配制度 实物配给制 按劳分配

管理方法、手段 高度集中的行政管理 利用商品和货币关系进行社会主义建设

经济体制 单一的公有制 允许多种所有制形式存在

三、20世纪初,苏(俄)联四次经济政策的调整

1. 变化:(1)1917年,苏俄十月革命胜利之初,把私有银行、铁路、大企业收归国有,垄断对外贸易。(2)1918~1921年,实行战时共产主义政策。(3)1921~1927年,实行新经济政策。(4)从1927年起,实行社会主义工业化、农业集体化政策。

2. 原因:(1)为巩固苏维埃政权,发展社会生产,建立社会主义经济基础。(2)为粉碎国内外敌人进攻,保卫苏维埃政权,发展社会主义革命建设事业。(3)由于战争破坏,战时共产主义政策的影响使苏俄国民经济面临崩溃,苏维埃政权面临经济和政治危机。(4)为了在苏联建成社会主义,避免落后挨打。

3. 启示:(1)制定经济政策一定要使生产关系适应生产力的发展。(2)要从国情出发,保证农、轻、重工业平衡发展。(3)社会主义改革具有复杂性、艰巨性和曲折性的特点。坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观的指导等。

四、对“斯大林模式”的评价

由于这一模式的形成同苏联当时社会生产力的发展水平相适应,它在初期和战争时期曾发挥了巨大作用,使苏联成为强大的社会主义国家。它建立的高度集中的计划经济体制和新型的工业化模式是苏联进行社会主义建设中的探索和创新,对二战后社会主义国家产生了深刻影响,促进这些国家国民经济的恢复和发展,形成了足以同资本主义相抗衡的社会主义阵营。但是,它没有解决社会主义民主政治建设和经济运行的一系列根本问题,违背了列宁关于把文化经济建设当作工作重心的指示,仍把政治斗争放在第一位。它忽视了社会主义商品经济的发展,严重地阻碍了苏联国民经济的发展和生产力的提高,影响了社会制度优越性的发挥。第二次世界大战后,东欧和中国照搬苏联模式,致使国际社会主义运动遭到严重挫折,“斯大林模式”成为东欧剧变、苏联解体的重要原因。

温馨提醒:新经济政策是被事实证明有效的经济政策,但由于苏联所处的

特殊历史环境和斯大林的个人作用,高度集中的计划经济体制最终建立起来。

例

(2010·黄冈模拟)列宁说:“我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配,现实生活说明我们犯了错误。”这一错误的根本原因是( )

A. 扩大了无产阶级专政的范围

B. 认为资本主义制度很快就会灭亡

C. 忽视了生产关系必须要适应生产力水平

D. 帝国主义对苏俄实行经济封锁所致

解析:材料表述的是用“战时共产主义”政策直接过渡到社会主义的做法,是不符合当时苏俄落后的生产力水平的,所以列宁说是一种错误,错误的根本原因是生产关系的变化不适应生产力的发展水平。解答材料解析题的关键是正确理解材料所表达的思想。注意题干中的限制词“根本原因”,利用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点分析理解问题。

答案:C

【能力迁移】

(原创题)下列关于斯大林模式对苏联经济影响的评价最全面、最准确的是( )

A. 给苏联带来了经济上的高速增长

B. 使苏联人民生活水平提高

C. 一度推动了苏联社会生产力的发展

D. 一度推动社会生产力的发展,但从长远看使经济发展失去活力

解析:斯大林模式在特定的历史条件下对苏联的发展和强大有着不容置疑的作用。但也应看到它也是有弊端的,它导致了苏联经济体制的僵化。对一些历史现象的评价时,可以分阶段的评价,把每个阶段的主要特点表现出来,这样在整体上的评价就比较接近客观的要求。

答案:D

1. (2009·广东高考)列宁曾讲过:“我们用‘强攻’法,即用最简单、迅速、直接的办法实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败。”这里的“尝试”是指 ( )

A. 十月革命 B. 斯大林模式

C. 新经济政策 D. 战时共产主义政策

解析:本题考查的是苏联的社会主义建设。十月革命是暴力推翻资产阶级政权,斯大林模式是在列宁去世以后由斯大林建立,新经济政策是部分地恢复利用商品货币关系来发展经济的成功的经济政策。苏俄共产党领导试图通过战时共产主义政策直接过渡到共产主义,最后遭到了失败。

答案:D

2. (2009·江苏高考)丘吉尔曾说过:“斯大林是一个世上无出其右的最大的独裁者,他接过俄国时,俄国只有木犁,而当他撒手人寰时,俄国已拥有核武器。”苏联之所以能取得如丘吉尔所说的这一重大成就,主要是因为 ( )

A. 充分调动了农民和工人的生产积极性

B. 适时纠正了经济政策中存在的弊端

C. 合理地吸收了西方国家的经济建设经验

D. 开创并实行了高度集中的计划经济体制

解析:本题考查斯大林模式的影响,考查材料解析能力和理解能力。俄国从木犁到核武器的发展实质是指苏联工业化的完成和军事工业的快速发展,这些发展得益于斯大林的高度集中的计划经济模式。

答案:D

3. (2009·山东高考)20世纪30年代初,苏联领导人曾在一次演讲时强调:“已经是布尔什维克自己成为专家的时候了……技术决定一切。”这主要是着眼于 ( )

A. 推行战时共产主义政策 B. 实施新经济政策

C. 发展农业集体经济 D. 进行工业化建设

解析:本题考查苏联工业化发展,考查对工业化进程的内容理解。注意材料中时间“20世纪30年代初”,此时正是苏联开始工业化的时期。A、B两项的时间不对应,“技术决定一切”的说法是针对工业而非农业。

答案:D

4. (2009·海南高考)根据材料与所学知识回答问题

材料一 我们必须考虑积累的界限问题,投资的最大界限问题。在我们这里弦绷得太紧了。把它绷得太紧,使商品荒更加尖锐化,已经不行了……不从供求平衡角度作详尽的分析,这自然不是“表面的”缺点,不是“形式上的”疏忽,而是一个深刻的内在的错误……为了使国家工业化得到实现……不仅应当保证表现对建筑材料等等的需求的相应的货币,而且应当保证这种建筑材料相应的供应……(无论如何)也不能用“未来的砖头”建造“现实的”工厂。

——摘编自布哈林《一个经济学家的札记》(1928年9月)

材料二 如果撇开内部和外部的环境抽象地来讲,我们当然可以用比较缓慢的速度进行工作。但是问题在于:第一、不能撇开内部和外部环境;第二、如果从我们周围的环境出发,那就不能不承认,正是这个环境促使我们迅速发展我国的工业……我们是在一个技术非常落后的国家内取得了政权的……假如我们的工业和技术像德国那样发达,假如我国工业在整个国民经济中的比重像德国那样大,那么高速度发展工业的问题在我们这里就不会像现在这样迫切了……假如我们不是唯一的无产阶级专政的国家,而是无产阶级专政的国家之一,假如不仅在我国,而且在其他比较先进的国家……也建立了无产阶级专政,那么高速度发展工业的问题就不会这样迫切了。

——摘自斯大林《论国家工业化和联共(布)党内的右倾》(1928年11月)

材料三 重工业是我国建设的重点。必须优先发展生产资料的生产,这是已经定了的。但是决不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的生产。如果没有足够的粮食和其他生活必需品,首先不能养活工人,还谈什么发展重工业 所以,重工业和轻工业、农业的关系必须处理好。

——摘自毛泽东《论十大关系》(1956年)

(1)根据材料一、二,概括指出斯大林强调高速度发展工业的原因并说明斯大林与布哈林在工业化问题上侧重点的不同。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出我国社会主义工业化的历史经验。

解析:本题考查社会主义国家的经济政策问题,考查重工业在国民经济中的比例。由于苏联和中国在建立了社会主义政权后都面临着工业相对落后和敌对势力封锁的环境,这迫使两国都采取了重点发展重工业的政策。

答案:(1)原因:巩固和保卫苏维埃政权。 不同:布哈林强调按经济规律发展工业,主张放慢发展速度;斯大林强调从当时的国内外实际情况出发,主张加速发展工业。

(2)从国内条件和国际环境实际出发,调整和处理好农、轻、重关系,统筹兼顾,不断探索中国的社会主义工业化道路。

第2课时

二战后苏联的经济改革

课程标准 考点要求

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。 赫鲁晓夫改革的主要内容;戈尔巴乔夫政治改革的主要内容和后果。

一、勃列日涅夫改革

1. 调整赫鲁晓夫的政策。恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导;在坚持集中计划管理的前提下,扩大国营企业的经营自主权,运用经济手段,刺激企业改进经营管理。

2. 注重发展苏联的重工业,特别是与军事有关的工业部门。目的:维持超级大国的地位,与美国争霸。

3. 结果:苏联的军事实力达到了与美国相匹敌的水平。军备竞赛导致经济负担不断增长。1975年以后,苏联的经济增长率逐年下降,经济发展进入停滞时期。

二、为什么会出现戈尔巴乔夫改革?其结果如何?

1. 20世纪80年代中期,苏联出现了社会动荡、经济停滞、人民生活水平逐渐下降的危机局面。戈尔巴乔夫执政后,为了缓解经济困难,进行改革。

2. 改革缺乏正确的理论指导,缺乏相关的配套措施,尤其是没有改变高度集中的计划经济模式,结果造成苏联的解体。

三、简要归纳赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革在指导思想、具体内容和结果等方面的异同

1. 指导思想:赫鲁晓夫和勃列日涅夫都没有突破斯大林体制,只是对原有体制的小修小补。戈尔巴乔夫改革完全背离了社会主义发展方向。

2. 具体内容:都主要在经济领域开展改革。赫鲁晓夫改革重点在农业,勃列日涅夫改革重点在工业,而戈尔巴乔夫最后改革的重点转向政治体制改革。

3. 结果:赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革取得一定成效,综合国力一度有所增强。但戈尔巴乔夫改革效果不佳,最终导致苏联解体。

温馨提醒:赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫虽然都不同程度地进行了经济、政治改革,但都未能彻底地突破斯大林建立的高度集中的计划经济体制。

例

(2010·潍坊模拟)赫鲁晓夫改革的最大功绩在于( )

A. 农民得到了一定的自留地,生活水平有所改善

B. 通过推行“物质利益原则”,工人的收入有所提高

C. 赫鲁晓夫执政时期,苏联工业总产值年均增长10%以上

D. 一定程度上冲击了高度集中的斯大林体制

解析:注意这是一道最佳选择题,要从赫鲁晓夫改革在整个苏联经济体制改革中的地位来分析。赫鲁晓夫改革本身没有取得太大的成果,其意义在于揭开了苏联改革的序幕,开始对原有体制进行改革,冲击了斯大林模式。

答案:D

【能力迁移】

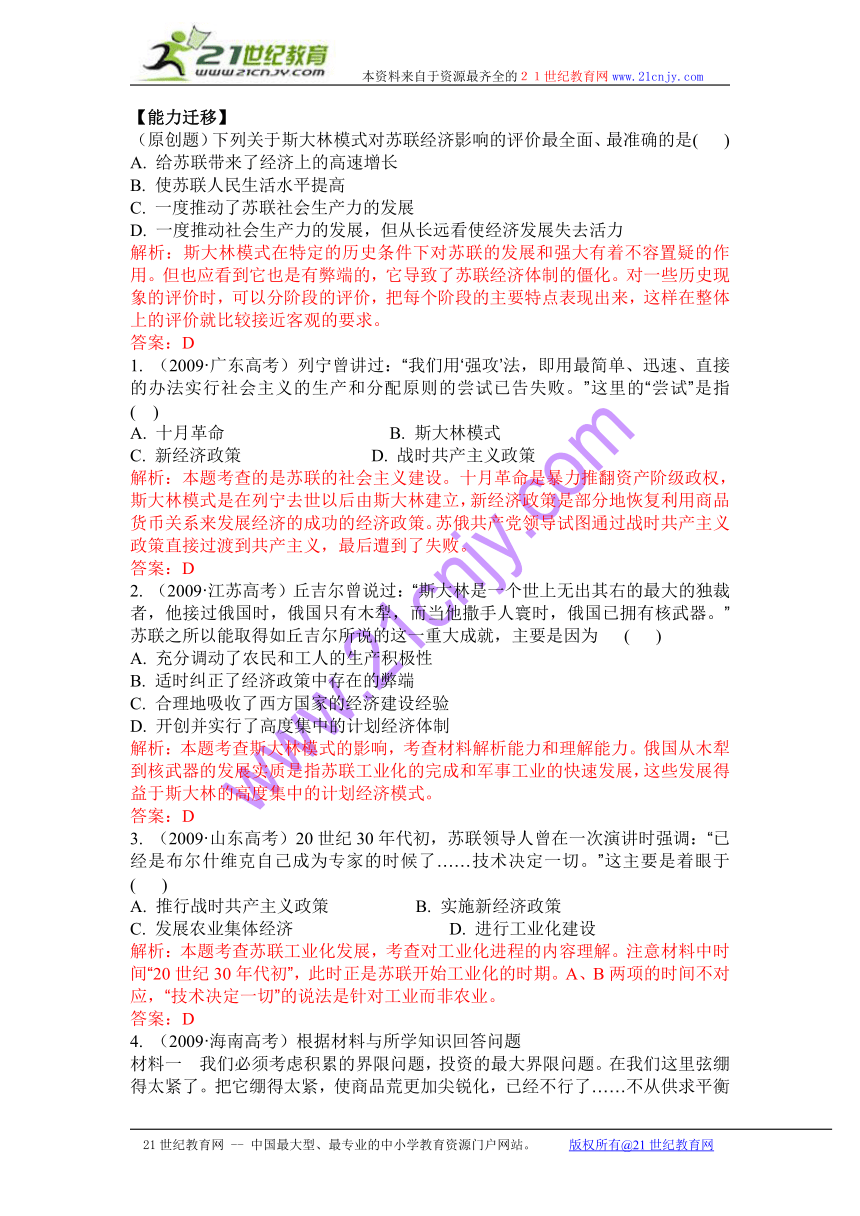

1.(原创题)勃列日涅夫时期苏联经济增长速度的下降

关于勃列日涅夫改革影响的表述最准确的是( )

A. 取得了很大成就,人民生活水平有了很大提高

B. 致使经济改革停滞,经济发展速度下降

C. 前期取得了一定成效,后期改革停滞,经济发展速度下降

D. 严重损害了社会主义形象

时间 国民收入平均年增长率 工业总产值平均年增长率

1966~1970年 7.8% 8.5%

1971~1975年 5.7% 7.4%

1976~1980年 4.3% 4.4%

解析:这是一道利用图表资料的最佳选择题,考查对勃列日涅夫改革的总体认识。注意题干中的限定词“影响”和“最准确”。同时注意表中所提供的内容和变化趋势。从表中数字的变化趋势可以看出国民收入平均年增长率逐渐下降,工业总产值平均年增长率也是逐渐下降,结合史实进行分析,只有C项最符合题干要求。

答案:C

2. (2010·佛山模拟)从内容上看戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革的最大不同是( )

A. 导致了苏联的解体

B. 经济体制改革的同时进行了政治体制改革

C. 注意经济方法在改革中的应用

D. 对原有的经济体制进行了较彻底的改革

解析:本题解题的关键是对三次改革的内容进行比较,从中找出最大的不同。通过内容对比可以得出结论:戈尔巴乔夫改革在一些方面突破了原有的计划经济体制。

答案:D

1. (2009·广东文科基础)美国学者在《俄罗斯史》中写道“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革”,对这句话的正确理解是 ( )

A. 勃列日涅夫开创了改革的先河

B. 勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C. 勃列日涅夫不打算触动斯大林模式

D. 勃列日涅夫首次建立市场经济体制

解析:开创了改革先河的是赫鲁晓夫;勃列日涅夫把改革限制在经济方面,勃列日涅夫改革没有突破原有体制的束缚,改革没有成效,因而说他基本上只是试图作表面的改革。

答案:C

2. 在世界现代化进程中,不同的国家,经济发展模式也不尽相同。以英、美为代表的“自由放任”模式和以苏联、中国为代表的“计划经济”模式,都可能使一个国家完成工业化,实现经济转型,但这两种模式走向极端和僵化后,也会造成严重弊病。请回答下列问题:

(1)请以英国和苏联为例,说明“自由放任”模式和“计划经济”模式产生的消极影响。

(2)以美国罗斯福新政为起点,西方国家通过何种方式突破“自由放任”模式?这标志着资本主义经济制度发生了怎样的变化?

(3)为修正“计划经济”模式的弊端,苏、中两国先后进行了改革。苏联的赫鲁晓夫改革以失败而告终,原因何在?20世纪90年代初,中国从思想和实践上全面突破“计划经济”模式,其表现是什么?

(4)美、中两国对各自经济发展模式成功突破的手段有何共同之处?纵观经济发展模式的调整过程,你能得出什么启示?

解析:该题不回避热点“改革开放三十年”,主要考查了经济危机、斯大林体制、罗斯福新政、苏联赫鲁晓夫改革、中国的改革开放等知识点,难度系数中等,第(4)问相对较难。

答案:(1)英国:资本主义经济危机的发生。

苏联:农业、轻工业、重工业比例失调,生产积极性受到压制。

(2)国家加强对经济的干预;国家垄断资本主义的形成。

(3)缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学实验(对斯大林模式的弊端缺乏科学认识),未能从根本上突破斯大林模式。

1992年春邓小平南方谈话;建立社会主义市场经济体制。

(4)自由放任与国家干预相结合(市场与计划相结合)。

经济发展模式必须因时而变。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

必修二 第七单元

苏联的社会主义建设

第1课时

从“战时共产主义”到“斯大林模式”

课程标准 考点要求

了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识“战时共产主义”政策向新经济政策转变的必要性。 俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势;“战时共产主义”政策的主要内容;新经济政策实施的必要性、内容与作用。

列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。 “斯大林模式”在经济方面的主要表现以及在实践中的经验教训。

一、苏俄从“战时共产主义”政策过渡到新经济政策的原因

国内战争结束后,苏俄继续实行“战时共产主义”政策引发严重的经济危机和政治危机。1921年,苏俄的一个海军基地发生兵变。这一事件引起列宁等人的高度重视,他们决定调整政策。同年3月,俄共(布)第十次全国代表大会召开,会议通过了《关于以实物税代替余粮收集制》的决议,标志着“战时共产主义”政策向新经济政策的过渡。

二、比较苏俄“战时共产主义”政策和新经济政策

项目 战时共产主义政策 新经济政策

农业政策 余粮收集制 用固定的粮食税代替余粮收集制,纳税后剩余的粮食由农民自己支配

工业政策 全面国有化 恢复私人经济成分

贸易政策 取消自由贸易 恢复货币流通和商品交换

分配制度 实物配给制 按劳分配

管理方法、手段 高度集中的行政管理 利用商品和货币关系进行社会主义建设

经济体制 单一的公有制 允许多种所有制形式存在

三、20世纪初,苏(俄)联四次经济政策的调整

1. 变化:(1)1917年,苏俄十月革命胜利之初,把私有银行、铁路、大企业收归国有,垄断对外贸易。(2)1918~1921年,实行战时共产主义政策。(3)1921~1927年,实行新经济政策。(4)从1927年起,实行社会主义工业化、农业集体化政策。

2. 原因:(1)为巩固苏维埃政权,发展社会生产,建立社会主义经济基础。(2)为粉碎国内外敌人进攻,保卫苏维埃政权,发展社会主义革命建设事业。(3)由于战争破坏,战时共产主义政策的影响使苏俄国民经济面临崩溃,苏维埃政权面临经济和政治危机。(4)为了在苏联建成社会主义,避免落后挨打。

3. 启示:(1)制定经济政策一定要使生产关系适应生产力的发展。(2)要从国情出发,保证农、轻、重工业平衡发展。(3)社会主义改革具有复杂性、艰巨性和曲折性的特点。坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观的指导等。

四、对“斯大林模式”的评价

由于这一模式的形成同苏联当时社会生产力的发展水平相适应,它在初期和战争时期曾发挥了巨大作用,使苏联成为强大的社会主义国家。它建立的高度集中的计划经济体制和新型的工业化模式是苏联进行社会主义建设中的探索和创新,对二战后社会主义国家产生了深刻影响,促进这些国家国民经济的恢复和发展,形成了足以同资本主义相抗衡的社会主义阵营。但是,它没有解决社会主义民主政治建设和经济运行的一系列根本问题,违背了列宁关于把文化经济建设当作工作重心的指示,仍把政治斗争放在第一位。它忽视了社会主义商品经济的发展,严重地阻碍了苏联国民经济的发展和生产力的提高,影响了社会制度优越性的发挥。第二次世界大战后,东欧和中国照搬苏联模式,致使国际社会主义运动遭到严重挫折,“斯大林模式”成为东欧剧变、苏联解体的重要原因。

温馨提醒:新经济政策是被事实证明有效的经济政策,但由于苏联所处的

特殊历史环境和斯大林的个人作用,高度集中的计划经济体制最终建立起来。

例

(2010·黄冈模拟)列宁说:“我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配,现实生活说明我们犯了错误。”这一错误的根本原因是( )

A. 扩大了无产阶级专政的范围

B. 认为资本主义制度很快就会灭亡

C. 忽视了生产关系必须要适应生产力水平

D. 帝国主义对苏俄实行经济封锁所致

解析:材料表述的是用“战时共产主义”政策直接过渡到社会主义的做法,是不符合当时苏俄落后的生产力水平的,所以列宁说是一种错误,错误的根本原因是生产关系的变化不适应生产力的发展水平。解答材料解析题的关键是正确理解材料所表达的思想。注意题干中的限制词“根本原因”,利用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点分析理解问题。

答案:C

【能力迁移】

(原创题)下列关于斯大林模式对苏联经济影响的评价最全面、最准确的是( )

A. 给苏联带来了经济上的高速增长

B. 使苏联人民生活水平提高

C. 一度推动了苏联社会生产力的发展

D. 一度推动社会生产力的发展,但从长远看使经济发展失去活力

解析:斯大林模式在特定的历史条件下对苏联的发展和强大有着不容置疑的作用。但也应看到它也是有弊端的,它导致了苏联经济体制的僵化。对一些历史现象的评价时,可以分阶段的评价,把每个阶段的主要特点表现出来,这样在整体上的评价就比较接近客观的要求。

答案:D

1. (2009·广东高考)列宁曾讲过:“我们用‘强攻’法,即用最简单、迅速、直接的办法实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败。”这里的“尝试”是指 ( )

A. 十月革命 B. 斯大林模式

C. 新经济政策 D. 战时共产主义政策

解析:本题考查的是苏联的社会主义建设。十月革命是暴力推翻资产阶级政权,斯大林模式是在列宁去世以后由斯大林建立,新经济政策是部分地恢复利用商品货币关系来发展经济的成功的经济政策。苏俄共产党领导试图通过战时共产主义政策直接过渡到共产主义,最后遭到了失败。

答案:D

2. (2009·江苏高考)丘吉尔曾说过:“斯大林是一个世上无出其右的最大的独裁者,他接过俄国时,俄国只有木犁,而当他撒手人寰时,俄国已拥有核武器。”苏联之所以能取得如丘吉尔所说的这一重大成就,主要是因为 ( )

A. 充分调动了农民和工人的生产积极性

B. 适时纠正了经济政策中存在的弊端

C. 合理地吸收了西方国家的经济建设经验

D. 开创并实行了高度集中的计划经济体制

解析:本题考查斯大林模式的影响,考查材料解析能力和理解能力。俄国从木犁到核武器的发展实质是指苏联工业化的完成和军事工业的快速发展,这些发展得益于斯大林的高度集中的计划经济模式。

答案:D

3. (2009·山东高考)20世纪30年代初,苏联领导人曾在一次演讲时强调:“已经是布尔什维克自己成为专家的时候了……技术决定一切。”这主要是着眼于 ( )

A. 推行战时共产主义政策 B. 实施新经济政策

C. 发展农业集体经济 D. 进行工业化建设

解析:本题考查苏联工业化发展,考查对工业化进程的内容理解。注意材料中时间“20世纪30年代初”,此时正是苏联开始工业化的时期。A、B两项的时间不对应,“技术决定一切”的说法是针对工业而非农业。

答案:D

4. (2009·海南高考)根据材料与所学知识回答问题

材料一 我们必须考虑积累的界限问题,投资的最大界限问题。在我们这里弦绷得太紧了。把它绷得太紧,使商品荒更加尖锐化,已经不行了……不从供求平衡角度作详尽的分析,这自然不是“表面的”缺点,不是“形式上的”疏忽,而是一个深刻的内在的错误……为了使国家工业化得到实现……不仅应当保证表现对建筑材料等等的需求的相应的货币,而且应当保证这种建筑材料相应的供应……(无论如何)也不能用“未来的砖头”建造“现实的”工厂。

——摘编自布哈林《一个经济学家的札记》(1928年9月)

材料二 如果撇开内部和外部的环境抽象地来讲,我们当然可以用比较缓慢的速度进行工作。但是问题在于:第一、不能撇开内部和外部环境;第二、如果从我们周围的环境出发,那就不能不承认,正是这个环境促使我们迅速发展我国的工业……我们是在一个技术非常落后的国家内取得了政权的……假如我们的工业和技术像德国那样发达,假如我国工业在整个国民经济中的比重像德国那样大,那么高速度发展工业的问题在我们这里就不会像现在这样迫切了……假如我们不是唯一的无产阶级专政的国家,而是无产阶级专政的国家之一,假如不仅在我国,而且在其他比较先进的国家……也建立了无产阶级专政,那么高速度发展工业的问题就不会这样迫切了。

——摘自斯大林《论国家工业化和联共(布)党内的右倾》(1928年11月)

材料三 重工业是我国建设的重点。必须优先发展生产资料的生产,这是已经定了的。但是决不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的生产。如果没有足够的粮食和其他生活必需品,首先不能养活工人,还谈什么发展重工业 所以,重工业和轻工业、农业的关系必须处理好。

——摘自毛泽东《论十大关系》(1956年)

(1)根据材料一、二,概括指出斯大林强调高速度发展工业的原因并说明斯大林与布哈林在工业化问题上侧重点的不同。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出我国社会主义工业化的历史经验。

解析:本题考查社会主义国家的经济政策问题,考查重工业在国民经济中的比例。由于苏联和中国在建立了社会主义政权后都面临着工业相对落后和敌对势力封锁的环境,这迫使两国都采取了重点发展重工业的政策。

答案:(1)原因:巩固和保卫苏维埃政权。 不同:布哈林强调按经济规律发展工业,主张放慢发展速度;斯大林强调从当时的国内外实际情况出发,主张加速发展工业。

(2)从国内条件和国际环境实际出发,调整和处理好农、轻、重关系,统筹兼顾,不断探索中国的社会主义工业化道路。

第2课时

二战后苏联的经济改革

课程标准 考点要求

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。 赫鲁晓夫改革的主要内容;戈尔巴乔夫政治改革的主要内容和后果。

一、勃列日涅夫改革

1. 调整赫鲁晓夫的政策。恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导;在坚持集中计划管理的前提下,扩大国营企业的经营自主权,运用经济手段,刺激企业改进经营管理。

2. 注重发展苏联的重工业,特别是与军事有关的工业部门。目的:维持超级大国的地位,与美国争霸。

3. 结果:苏联的军事实力达到了与美国相匹敌的水平。军备竞赛导致经济负担不断增长。1975年以后,苏联的经济增长率逐年下降,经济发展进入停滞时期。

二、为什么会出现戈尔巴乔夫改革?其结果如何?

1. 20世纪80年代中期,苏联出现了社会动荡、经济停滞、人民生活水平逐渐下降的危机局面。戈尔巴乔夫执政后,为了缓解经济困难,进行改革。

2. 改革缺乏正确的理论指导,缺乏相关的配套措施,尤其是没有改变高度集中的计划经济模式,结果造成苏联的解体。

三、简要归纳赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革在指导思想、具体内容和结果等方面的异同

1. 指导思想:赫鲁晓夫和勃列日涅夫都没有突破斯大林体制,只是对原有体制的小修小补。戈尔巴乔夫改革完全背离了社会主义发展方向。

2. 具体内容:都主要在经济领域开展改革。赫鲁晓夫改革重点在农业,勃列日涅夫改革重点在工业,而戈尔巴乔夫最后改革的重点转向政治体制改革。

3. 结果:赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革取得一定成效,综合国力一度有所增强。但戈尔巴乔夫改革效果不佳,最终导致苏联解体。

温馨提醒:赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫虽然都不同程度地进行了经济、政治改革,但都未能彻底地突破斯大林建立的高度集中的计划经济体制。

例

(2010·潍坊模拟)赫鲁晓夫改革的最大功绩在于( )

A. 农民得到了一定的自留地,生活水平有所改善

B. 通过推行“物质利益原则”,工人的收入有所提高

C. 赫鲁晓夫执政时期,苏联工业总产值年均增长10%以上

D. 一定程度上冲击了高度集中的斯大林体制

解析:注意这是一道最佳选择题,要从赫鲁晓夫改革在整个苏联经济体制改革中的地位来分析。赫鲁晓夫改革本身没有取得太大的成果,其意义在于揭开了苏联改革的序幕,开始对原有体制进行改革,冲击了斯大林模式。

答案:D

【能力迁移】

1.(原创题)勃列日涅夫时期苏联经济增长速度的下降

关于勃列日涅夫改革影响的表述最准确的是( )

A. 取得了很大成就,人民生活水平有了很大提高

B. 致使经济改革停滞,经济发展速度下降

C. 前期取得了一定成效,后期改革停滞,经济发展速度下降

D. 严重损害了社会主义形象

时间 国民收入平均年增长率 工业总产值平均年增长率

1966~1970年 7.8% 8.5%

1971~1975年 5.7% 7.4%

1976~1980年 4.3% 4.4%

解析:这是一道利用图表资料的最佳选择题,考查对勃列日涅夫改革的总体认识。注意题干中的限定词“影响”和“最准确”。同时注意表中所提供的内容和变化趋势。从表中数字的变化趋势可以看出国民收入平均年增长率逐渐下降,工业总产值平均年增长率也是逐渐下降,结合史实进行分析,只有C项最符合题干要求。

答案:C

2. (2010·佛山模拟)从内容上看戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革的最大不同是( )

A. 导致了苏联的解体

B. 经济体制改革的同时进行了政治体制改革

C. 注意经济方法在改革中的应用

D. 对原有的经济体制进行了较彻底的改革

解析:本题解题的关键是对三次改革的内容进行比较,从中找出最大的不同。通过内容对比可以得出结论:戈尔巴乔夫改革在一些方面突破了原有的计划经济体制。

答案:D

1. (2009·广东文科基础)美国学者在《俄罗斯史》中写道“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革”,对这句话的正确理解是 ( )

A. 勃列日涅夫开创了改革的先河

B. 勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C. 勃列日涅夫不打算触动斯大林模式

D. 勃列日涅夫首次建立市场经济体制

解析:开创了改革先河的是赫鲁晓夫;勃列日涅夫把改革限制在经济方面,勃列日涅夫改革没有突破原有体制的束缚,改革没有成效,因而说他基本上只是试图作表面的改革。

答案:C

2. 在世界现代化进程中,不同的国家,经济发展模式也不尽相同。以英、美为代表的“自由放任”模式和以苏联、中国为代表的“计划经济”模式,都可能使一个国家完成工业化,实现经济转型,但这两种模式走向极端和僵化后,也会造成严重弊病。请回答下列问题:

(1)请以英国和苏联为例,说明“自由放任”模式和“计划经济”模式产生的消极影响。

(2)以美国罗斯福新政为起点,西方国家通过何种方式突破“自由放任”模式?这标志着资本主义经济制度发生了怎样的变化?

(3)为修正“计划经济”模式的弊端,苏、中两国先后进行了改革。苏联的赫鲁晓夫改革以失败而告终,原因何在?20世纪90年代初,中国从思想和实践上全面突破“计划经济”模式,其表现是什么?

(4)美、中两国对各自经济发展模式成功突破的手段有何共同之处?纵观经济发展模式的调整过程,你能得出什么启示?

解析:该题不回避热点“改革开放三十年”,主要考查了经济危机、斯大林体制、罗斯福新政、苏联赫鲁晓夫改革、中国的改革开放等知识点,难度系数中等,第(4)问相对较难。

答案:(1)英国:资本主义经济危机的发生。

苏联:农业、轻工业、重工业比例失调,生产积极性受到压制。

(2)国家加强对经济的干预;国家垄断资本主义的形成。

(3)缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学实验(对斯大林模式的弊端缺乏科学认识),未能从根本上突破斯大林模式。

1992年春邓小平南方谈话;建立社会主义市场经济体制。

(4)自由放任与国家干预相结合(市场与计划相结合)。

经济发展模式必须因时而变。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录