专三.北魏孝文帝改革

图片预览

文档简介

课件34张PPT。北魏孝文帝改革课标要求:

(1)了解改革背景。

(2)归纳主要内容。

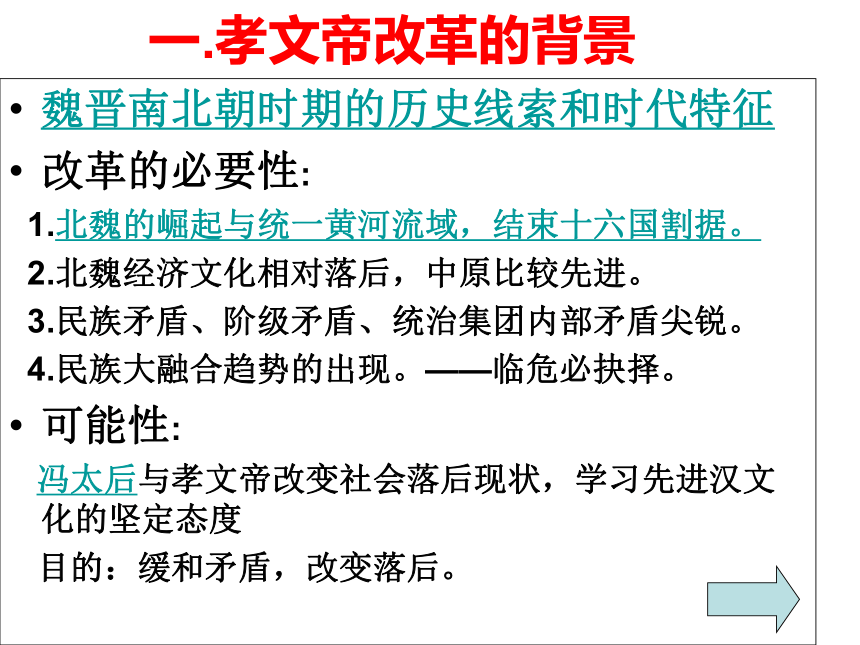

(3)探讨其历史作用。 一.孝文帝改革的背景魏晋南北朝时期的历史线索和时代特征

改革的必要性:

1.北魏的崛起与统一黄河流域,结束十六国割据。

2.北魏经济文化相对落后,中原比较先进。

3.民族矛盾、阶级矛盾、统治集团内部矛盾尖锐。

4.民族大融合趋势的出现。——临危必抉择。

可能性:

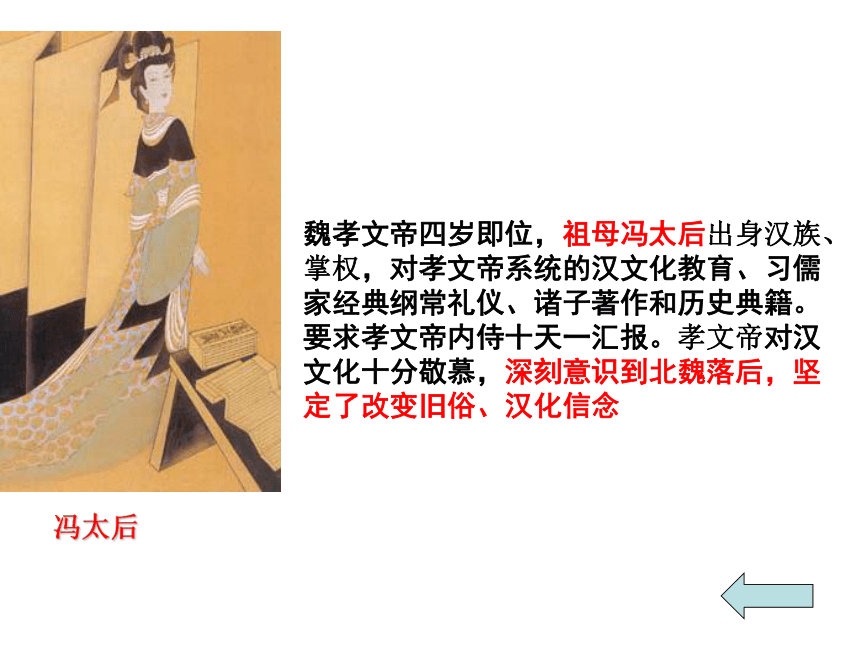

冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度

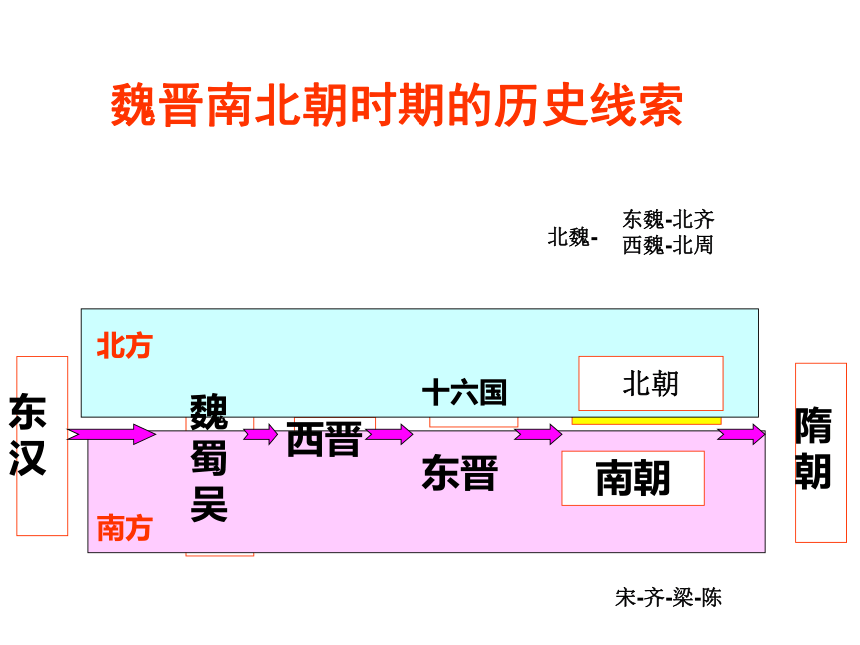

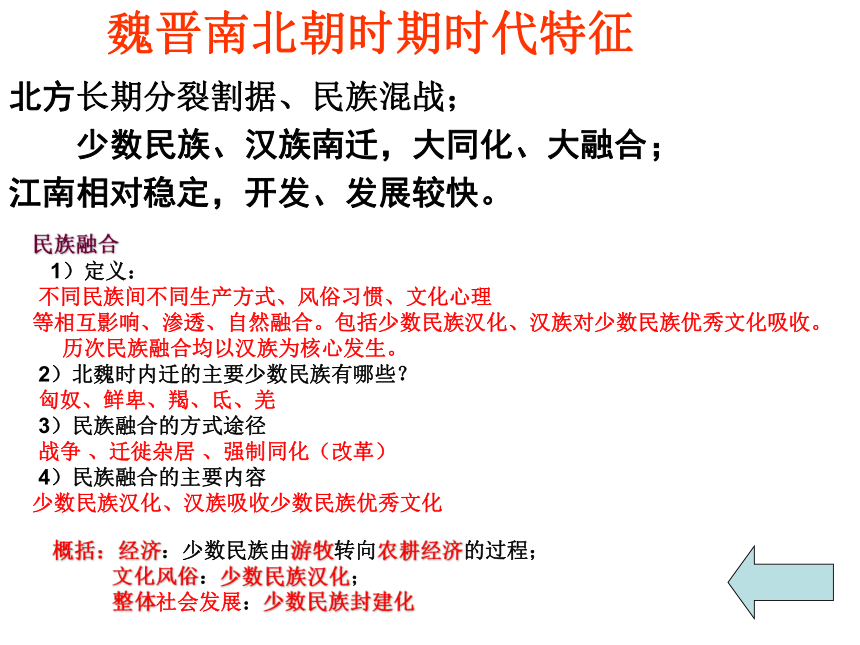

目的:缓和矛盾,改变落后。 北朝魏晋南北朝时期的历史线索宋-齐-梁-陈北朝北方长期分裂割据、民族混战;

少数民族、汉族南迁,大同化、大融合;

江南相对稳定,开发、发展较快。魏晋南北朝时期时代特征民族融合

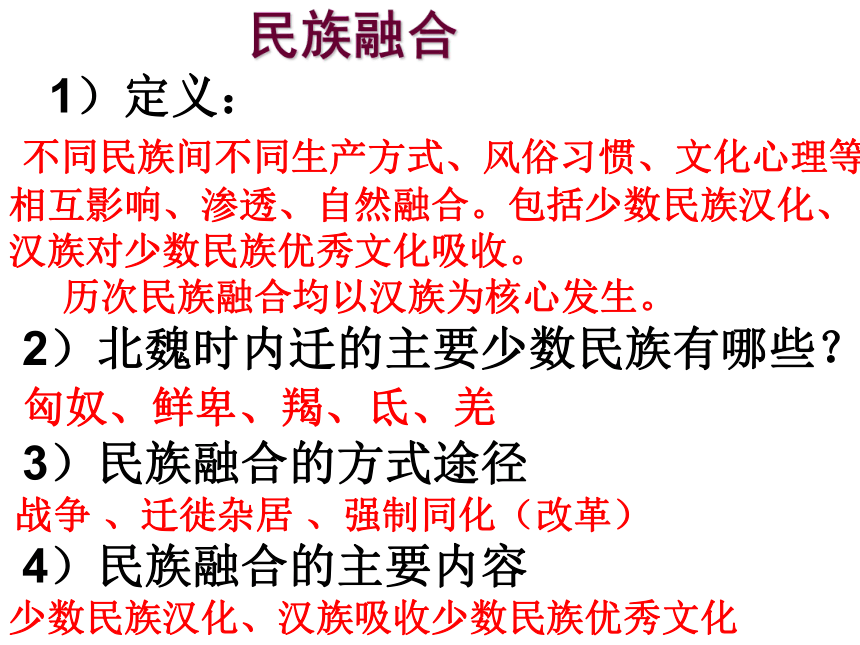

1)定义:

不同民族间不同生产方式、风俗习惯、文化心理

等相互影响、渗透、自然融合。包括少数民族汉化、汉族对少数民族优秀文化吸收。

历次民族融合均以汉族为核心发生。

2)北魏时内迁的主要少数民族有哪些?

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

3)民族融合的方式途径

战争 、迁徙杂居 、强制同化(改革)

4)民族融合的主要内容

少数民族汉化、汉族吸收少数民族优秀文化

概括:经济:少数民族由游牧转向农耕经济的过程;

文化风俗:少数民族汉化;

整体社会发展:少数民族封建化

民族融合

1)定义:

不同民族间不同生产方式、风俗习惯、文化心理等相互影响、渗透、自然融合。包括少数民族汉化、汉族对少数民族优秀文化吸收。

历次民族融合均以汉族为核心发生。

2)北魏时内迁的主要少数民族有哪些?

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

3)民族融合的方式途径

战争 、迁徙杂居 、强制同化(改革)

4)民族融合的主要内容

少数民族汉化、汉族吸收少数民族优秀文化 经济:少数民族由游牧转向农耕经济的过程;

文化风俗:少数民族汉化;

整体社会发展:少数民族封建化民族融合内蒙古大兴安岭的嘎仙洞有鲜卑族拓跋部的祭祖文字

——拓跋部发源地。 冯太后魏孝文帝四岁即位,祖母冯太后出身汉族、掌权,对孝文帝系统的汉文化教育、习儒家经典纲常礼仪、诸子著作和历史典籍。要求孝文帝内侍十天一汇报。孝文帝对汉文化十分敬慕,深刻意识到北魏落后,坚定了改变旧俗、汉化信念以迁都洛阳为界,分为两个时期特点:

前期:

冯太后主持,重点是创建新制度

(均田制、新租调制、整顿吏制、三长制)

后期:

孝文帝主持,重点是汉化政策,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式

(迁都洛阳、革除旧习、废除鲜卑制,实行汉制)

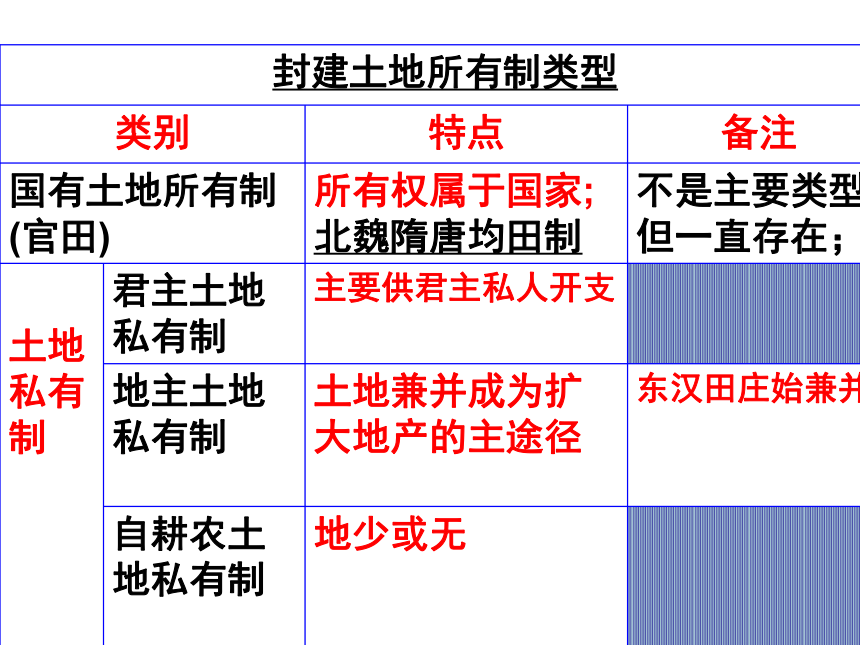

改革内容: 1.均田制:485年

目的:保证政府收入,缓和社会矛盾。

前提:政府掌握大批无主荒地

内容:国控土地分给农民(露田不可买卖桑田可买卖),农民向政府交租、布帛,服徭役和兵役

评价:性质:均田制是封建国家土地所有制,

并未触动封建地主利益。

作用:限制土地兼并,调动人民生产积极性;

保证了国家收入和徭役,促进北魏经济

恢复发展。

二、 改革内容: 始于北魏,隋唐发展,唐中后期逐渐瓦解。

均田制2.租调制

内容:每对夫妇每年交政府定量租、调。

作用:

1)统一了赋税,减轻农民负担;

2)编户齐民增多,增加了国家收入。3.整顿吏治:

原因:

内容:

评价:

薪俸制的弊端.

官吏任期考核制;严惩贪污(受羊一头、酒一斛处死);俸禄制(班俸制)

缓和了阶级、民族矛盾,

减轻了对人民剥削,巩固统治稳定。

4、设立三长制:

①目的:

配合均田制,强化对地方控制

②内容:

邻长——里长——党长

③职能:

基层行政组织:查户口,征赋税、徭役、兵役,推行均田制

④影响:

健全了基层政权,完善了行政体制,取代宗主督户制(豪强地主把持),有效控制人民。“宗主督护制”到“三长制”宗主督护制宗主(坞主或壁帅)是在十六国时期未南逃的豪强大族割据势力、武装首领,依附农民(包荫户)多至万家,是主人与佃客(等同奴隶,无户籍,为私家人口,国家不得征调)的关系。

为稳定统治,便于征徭征税,北魏妥协:承认宗主与包荫户关系,以宗主对于包荫户的统治作为地方基层政权,督护百姓,形成「宗主督护制」。

——影响了封建国家的赋税收入和徭役征发

5.迁都洛阳:493-494

原因:

目的:

过程:

意义:推动改革深化,加强对黄河流域统治。

以南征为名,历时两年。“雁臣”、禁归葬代北。

洛阳再次成为北方的政治经济中心;

保 证了改革深入,促进了胡汉民族融合。

保守势力强大,不利于改革从平城方面看政治经济军事历史从洛阳方面看有利于争取汉族地主的合作气候恶劣,交通不便,生产不能满足需要地处黄河之南,农业生产发达易受强敌“柔然”威胁,不利于控制中原利于控制中原,并举兵南下征服较弱的“南齐”落后的少数民族文化先进的汉族文化,数个朝代之都6.革除旧俗 7.废鲜卑旧制,改行汉制

①尊儒崇经,兴办学校

②恢复汉族礼乐制度

③采纳汉族封建统治制度:

九品中正制

①易服, ②讲汉话,③改汉姓,

定门第等级④通婚姻(笼络汉族

地主), ⑤改籍贯。北魏时期习俗的变化南方主食稻米北传,北魏炸油饼(胡饼)传来;

南方博衣宽带、穿屐,始穿胡服、穿靴;

三国以后,饮茶始盛;后传西方,不会吃,成袋进锅煮沸,“熟”后弃水拌以佐料吃“渣”。

九品中正制

曹操时萌芽,曹丕制度化,主要内容: ①郡设中正,后州设大中正。州郡中正(评议重要人物)都设“访问”评议一般人物。 ② 评议标准:家世、道德、才能。分上品、下品九等(品):上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。

③中正评议结果上交司徒府审送吏部作为选官根据。

后才德被忽视,家世成唯一标准,西晋形成“上品无寒门,下品无势族” 。隋代,门阀制度衰落,此制被废。 三.改革影响

性质:

少数民族学习汉族政治经济文化的封建化改革 。

影响:

1、北方经济恢复、发展;(原因)

( 均田制、吏治、水利、犁、牛耕、耕作技术推广)

2、使洛阳繁盛(政治中心、商业中心、国际性商业城市、)

3、加快了民族融合;

4、推动了北魏封建化;

5、为隋统一奠基。

评价:(下页练习---- 有人说:“孝文帝汉化抛弃了本民族特点,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”评价此观点。 错误。

评价应以它是否顺应历史发展趋势、有利社会进步为标准,不能以一族“衰亡”论道。

孝文帝改革,加强了民族融合(拓跋族与汉族为主体的中华民族融合),是历史的进步。四、特点和认识特点:

性质是自上而下的封建化改革。

前期冯太后主持,重点是创建新制度;

后期孝文帝主持侧重实行汉化政策、移风易俗。

促进了民族大融合。

认识:

1)先进必然战胜落后;

2)民族融合与孝文帝改革互为因果关系;

3)改革必须符合历史发展的潮流

列宁:“只有用人类创造出来的全部知识宝藏来丰富自己的头脑时,才能成为共产主义者”。邓小平:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方式”。

本单元线索:一、魏晋南北朝时期的历史线索和时代特征

二、北魏孝文帝改革的具体背景

民族、阶级矛盾激化,民族融合

三、改革主要特点、措施

1、前期:俸禄制、均田制、三长制、租调制

2、后期:迁都、典章制度、生活方式

四、改革影响

1、推动了经济的复苏和繁荣。

2、大大加速了北魏政权的封建化进程。

3、促进北方民族大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。1、下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础的是( )

①北魏统一北方②民族融合③先进文化的吸引④民族矛盾尖锐

A、①②③ B、②③④

C、①②④ D、①②③④2、孝文帝改革的阻力主要来自于( )

A、北方各族的上层人物 B、鲜卑贵族

C、地主阶级的守旧势力 D、汉族地主阶级练习3、孝文帝改革措施中具有开创性的( )

A、整顿吏治 B、迁都

C、汉化政策 D、颁布均田令4、北魏孝文帝颁布均田令是为:

A、接受汉族先进文化

B、促进北方民族融合

C、保证政府的财政收入

D、恢复和发展经济5、北魏孝文帝改革中为进行其它方面的改革提供了一个比较有利的政治局面的是:

A、均田制 B、宗主督护制

C、三长制 D、整顿吏治

6、北魏孝文帝迁都洛阳的主要目的是:

A、学习汉族的先进制度

B、加强对黄河流域的统治

C、避免北方少数民族的进攻

D、减少变法的阻力

DB7、北魏孝文帝主动推行汉化政策的实质是:

A、适应农耕文化的需要

B、提高少数民族的素质

C、缓和与汉族地主的冲突

D、抵御北方游牧民族侵扰

8、下列关于孝文帝改革作用的表述不正确的是:

A、加速北方各族封建化的进程

B、促进了黄河流域的统一

C、促进了北方民族的大融合

D、使北方经济得到了恢复与发展AB9.材料一 (太和)十有八年……革衣服之制。十有九年……诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者免所居官。……诏迁洛之民死葬河南,不得还北。 ……为河南洛阳人……九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳……班赐冠服(即按官位高低不同赐给汉宫服装)。 —《魏书》

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。诸功臣自代来者,姓或重复,皆改之。”—引自《资治通鉴》回答:

(1)据上概括孝文帝“汉化”主要措施。

(2)分析孝文帝这些措施的主观动机和客观效果。

迁都洛阳,改姓氏,用汉姓;禁胡服,穿汉服;说汉话。消除鲜卑族和汉族的隔阂。 主观动机是想缓和民族矛盾,巩固统治。

客观上促进经济发展、民族融合。 08广东高考【材料一】北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。永兴五年(413),“徒二万余家于大宁,计口授田。”——据《魏书》等

【材料二】太和九年(485),“下诏均给天下田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”。——《魏书》

问题:(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何相同之处.

按人口分配土地

(2)材料二中的土地分配制度经北魏孝文帝推行后,一直沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了那些改革措施.

易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳

(3)概括说明北魏孝文帝改革措施的溯源,以及这一改革对后世的影响

汉族先进文化;鲜卑民族传统(2分)。均田制影响了中国土地制度数百年;其他措施加速了鲜卑汉化,促进了民族融合。小李在图书馆翻阅有关孝文帝改革的古籍时,看到一句话:“州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数世。”小李觉得这应该是改革前的北魏社会状况。请问,孝文帝改革中改变了这一状况的措施有:

①均田制 ②三长制 ③整顿吏治 ④改穿汉A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④A

(1)了解改革背景。

(2)归纳主要内容。

(3)探讨其历史作用。 一.孝文帝改革的背景魏晋南北朝时期的历史线索和时代特征

改革的必要性:

1.北魏的崛起与统一黄河流域,结束十六国割据。

2.北魏经济文化相对落后,中原比较先进。

3.民族矛盾、阶级矛盾、统治集团内部矛盾尖锐。

4.民族大融合趋势的出现。——临危必抉择。

可能性:

冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度

目的:缓和矛盾,改变落后。 北朝魏晋南北朝时期的历史线索宋-齐-梁-陈北朝北方长期分裂割据、民族混战;

少数民族、汉族南迁,大同化、大融合;

江南相对稳定,开发、发展较快。魏晋南北朝时期时代特征民族融合

1)定义:

不同民族间不同生产方式、风俗习惯、文化心理

等相互影响、渗透、自然融合。包括少数民族汉化、汉族对少数民族优秀文化吸收。

历次民族融合均以汉族为核心发生。

2)北魏时内迁的主要少数民族有哪些?

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

3)民族融合的方式途径

战争 、迁徙杂居 、强制同化(改革)

4)民族融合的主要内容

少数民族汉化、汉族吸收少数民族优秀文化

概括:经济:少数民族由游牧转向农耕经济的过程;

文化风俗:少数民族汉化;

整体社会发展:少数民族封建化

民族融合

1)定义:

不同民族间不同生产方式、风俗习惯、文化心理等相互影响、渗透、自然融合。包括少数民族汉化、汉族对少数民族优秀文化吸收。

历次民族融合均以汉族为核心发生。

2)北魏时内迁的主要少数民族有哪些?

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

3)民族融合的方式途径

战争 、迁徙杂居 、强制同化(改革)

4)民族融合的主要内容

少数民族汉化、汉族吸收少数民族优秀文化 经济:少数民族由游牧转向农耕经济的过程;

文化风俗:少数民族汉化;

整体社会发展:少数民族封建化民族融合内蒙古大兴安岭的嘎仙洞有鲜卑族拓跋部的祭祖文字

——拓跋部发源地。 冯太后魏孝文帝四岁即位,祖母冯太后出身汉族、掌权,对孝文帝系统的汉文化教育、习儒家经典纲常礼仪、诸子著作和历史典籍。要求孝文帝内侍十天一汇报。孝文帝对汉文化十分敬慕,深刻意识到北魏落后,坚定了改变旧俗、汉化信念以迁都洛阳为界,分为两个时期特点:

前期:

冯太后主持,重点是创建新制度

(均田制、新租调制、整顿吏制、三长制)

后期:

孝文帝主持,重点是汉化政策,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式

(迁都洛阳、革除旧习、废除鲜卑制,实行汉制)

改革内容: 1.均田制:485年

目的:保证政府收入,缓和社会矛盾。

前提:政府掌握大批无主荒地

内容:国控土地分给农民(露田不可买卖桑田可买卖),农民向政府交租、布帛,服徭役和兵役

评价:性质:均田制是封建国家土地所有制,

并未触动封建地主利益。

作用:限制土地兼并,调动人民生产积极性;

保证了国家收入和徭役,促进北魏经济

恢复发展。

二、 改革内容: 始于北魏,隋唐发展,唐中后期逐渐瓦解。

均田制2.租调制

内容:每对夫妇每年交政府定量租、调。

作用:

1)统一了赋税,减轻农民负担;

2)编户齐民增多,增加了国家收入。3.整顿吏治:

原因:

内容:

评价:

薪俸制的弊端.

官吏任期考核制;严惩贪污(受羊一头、酒一斛处死);俸禄制(班俸制)

缓和了阶级、民族矛盾,

减轻了对人民剥削,巩固统治稳定。

4、设立三长制:

①目的:

配合均田制,强化对地方控制

②内容:

邻长——里长——党长

③职能:

基层行政组织:查户口,征赋税、徭役、兵役,推行均田制

④影响:

健全了基层政权,完善了行政体制,取代宗主督户制(豪强地主把持),有效控制人民。“宗主督护制”到“三长制”宗主督护制宗主(坞主或壁帅)是在十六国时期未南逃的豪强大族割据势力、武装首领,依附农民(包荫户)多至万家,是主人与佃客(等同奴隶,无户籍,为私家人口,国家不得征调)的关系。

为稳定统治,便于征徭征税,北魏妥协:承认宗主与包荫户关系,以宗主对于包荫户的统治作为地方基层政权,督护百姓,形成「宗主督护制」。

——影响了封建国家的赋税收入和徭役征发

5.迁都洛阳:493-494

原因:

目的:

过程:

意义:推动改革深化,加强对黄河流域统治。

以南征为名,历时两年。“雁臣”、禁归葬代北。

洛阳再次成为北方的政治经济中心;

保 证了改革深入,促进了胡汉民族融合。

保守势力强大,不利于改革从平城方面看政治经济军事历史从洛阳方面看有利于争取汉族地主的合作气候恶劣,交通不便,生产不能满足需要地处黄河之南,农业生产发达易受强敌“柔然”威胁,不利于控制中原利于控制中原,并举兵南下征服较弱的“南齐”落后的少数民族文化先进的汉族文化,数个朝代之都6.革除旧俗 7.废鲜卑旧制,改行汉制

①尊儒崇经,兴办学校

②恢复汉族礼乐制度

③采纳汉族封建统治制度:

九品中正制

①易服, ②讲汉话,③改汉姓,

定门第等级④通婚姻(笼络汉族

地主), ⑤改籍贯。北魏时期习俗的变化南方主食稻米北传,北魏炸油饼(胡饼)传来;

南方博衣宽带、穿屐,始穿胡服、穿靴;

三国以后,饮茶始盛;后传西方,不会吃,成袋进锅煮沸,“熟”后弃水拌以佐料吃“渣”。

九品中正制

曹操时萌芽,曹丕制度化,主要内容: ①郡设中正,后州设大中正。州郡中正(评议重要人物)都设“访问”评议一般人物。 ② 评议标准:家世、道德、才能。分上品、下品九等(品):上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。

③中正评议结果上交司徒府审送吏部作为选官根据。

后才德被忽视,家世成唯一标准,西晋形成“上品无寒门,下品无势族” 。隋代,门阀制度衰落,此制被废。 三.改革影响

性质:

少数民族学习汉族政治经济文化的封建化改革 。

影响:

1、北方经济恢复、发展;(原因)

( 均田制、吏治、水利、犁、牛耕、耕作技术推广)

2、使洛阳繁盛(政治中心、商业中心、国际性商业城市、)

3、加快了民族融合;

4、推动了北魏封建化;

5、为隋统一奠基。

评价:(下页练习---- 有人说:“孝文帝汉化抛弃了本民族特点,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”评价此观点。 错误。

评价应以它是否顺应历史发展趋势、有利社会进步为标准,不能以一族“衰亡”论道。

孝文帝改革,加强了民族融合(拓跋族与汉族为主体的中华民族融合),是历史的进步。四、特点和认识特点:

性质是自上而下的封建化改革。

前期冯太后主持,重点是创建新制度;

后期孝文帝主持侧重实行汉化政策、移风易俗。

促进了民族大融合。

认识:

1)先进必然战胜落后;

2)民族融合与孝文帝改革互为因果关系;

3)改革必须符合历史发展的潮流

列宁:“只有用人类创造出来的全部知识宝藏来丰富自己的头脑时,才能成为共产主义者”。邓小平:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方式”。

本单元线索:一、魏晋南北朝时期的历史线索和时代特征

二、北魏孝文帝改革的具体背景

民族、阶级矛盾激化,民族融合

三、改革主要特点、措施

1、前期:俸禄制、均田制、三长制、租调制

2、后期:迁都、典章制度、生活方式

四、改革影响

1、推动了经济的复苏和繁荣。

2、大大加速了北魏政权的封建化进程。

3、促进北方民族大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。1、下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础的是( )

①北魏统一北方②民族融合③先进文化的吸引④民族矛盾尖锐

A、①②③ B、②③④

C、①②④ D、①②③④2、孝文帝改革的阻力主要来自于( )

A、北方各族的上层人物 B、鲜卑贵族

C、地主阶级的守旧势力 D、汉族地主阶级练习3、孝文帝改革措施中具有开创性的( )

A、整顿吏治 B、迁都

C、汉化政策 D、颁布均田令4、北魏孝文帝颁布均田令是为:

A、接受汉族先进文化

B、促进北方民族融合

C、保证政府的财政收入

D、恢复和发展经济5、北魏孝文帝改革中为进行其它方面的改革提供了一个比较有利的政治局面的是:

A、均田制 B、宗主督护制

C、三长制 D、整顿吏治

6、北魏孝文帝迁都洛阳的主要目的是:

A、学习汉族的先进制度

B、加强对黄河流域的统治

C、避免北方少数民族的进攻

D、减少变法的阻力

DB7、北魏孝文帝主动推行汉化政策的实质是:

A、适应农耕文化的需要

B、提高少数民族的素质

C、缓和与汉族地主的冲突

D、抵御北方游牧民族侵扰

8、下列关于孝文帝改革作用的表述不正确的是:

A、加速北方各族封建化的进程

B、促进了黄河流域的统一

C、促进了北方民族的大融合

D、使北方经济得到了恢复与发展AB9.材料一 (太和)十有八年……革衣服之制。十有九年……诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者免所居官。……诏迁洛之民死葬河南,不得还北。 ……为河南洛阳人……九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳……班赐冠服(即按官位高低不同赐给汉宫服装)。 —《魏书》

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。诸功臣自代来者,姓或重复,皆改之。”—引自《资治通鉴》回答:

(1)据上概括孝文帝“汉化”主要措施。

(2)分析孝文帝这些措施的主观动机和客观效果。

迁都洛阳,改姓氏,用汉姓;禁胡服,穿汉服;说汉话。消除鲜卑族和汉族的隔阂。 主观动机是想缓和民族矛盾,巩固统治。

客观上促进经济发展、民族融合。 08广东高考【材料一】北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。永兴五年(413),“徒二万余家于大宁,计口授田。”——据《魏书》等

【材料二】太和九年(485),“下诏均给天下田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”。——《魏书》

问题:(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何相同之处.

按人口分配土地

(2)材料二中的土地分配制度经北魏孝文帝推行后,一直沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了那些改革措施.

易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳

(3)概括说明北魏孝文帝改革措施的溯源,以及这一改革对后世的影响

汉族先进文化;鲜卑民族传统(2分)。均田制影响了中国土地制度数百年;其他措施加速了鲜卑汉化,促进了民族融合。小李在图书馆翻阅有关孝文帝改革的古籍时,看到一句话:“州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数世。”小李觉得这应该是改革前的北魏社会状况。请问,孝文帝改革中改变了这一状况的措施有:

①均田制 ②三长制 ③整顿吏治 ④改穿汉A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④A

同课章节目录

- 专题一 梭伦改革

- 一 雅典往何处去

- 二 奠定雅典民主基石的政治改革

- 专题二 商鞅变法

- 一 ‘治世不一道,便国不必法古’

- 二 秦国的崛起

- 专题三 北魏孝文帝改革

- 一 励精图治的孝文帝改革

- 二 北方经济的逐惭恢复

- 专题四 王安石变法

- 一 积贫积弱的北宋

- 二 王安石变法

- 专题五 欧洲的宗教改革

- 一 神圣的中心组织--天主教

- 二 欧洲各国的宗教改革

- 专题六 穆罕默德·阿里改革

- 一 亟待拯救的文明古国

- 二 中兴埃及的改革

- 专题七 1861年俄国农奴制改革

- 一 危机笼罩下的俄国

- 二 自上而下的改革

- 专题八 日本明治维新

- 一 走向崩溃的幕府政权

- 二 明治维新的举措

- 三 迅速崛起的日本

- 专题九 戊戌变法

- 一 酝酿中的变革

- 二 百日维新