2018-2019学年粤教版选修《唐诗宋词元散曲选读》:第一单元检测题 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年粤教版选修《唐诗宋词元散曲选读》:第一单元检测题 Word版含解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 57.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-04-27 21:06:04 | ||

图片预览

文档简介

第一单元检测题

(时间:150分钟 满分:150分)

一、选择题(15分,每小题3分)

1.下列各项中加点字的注音,全都正确的一项是( )

A.驰骋(chěn) 蓦然回首(mò)

踯躅(zhí) 怏怏不乐(yàng)

B.刹那(chà) 踌躇满志(chóu)

晌午(xiǎng) 披荆斩棘(jīng)

C.椽子(chuán) 桀骜不驯(jié)

纤云(qiān) 否极泰来(pǐ)

D.编纂(zuǎn) 骁勇善战(xiāo)

勾当(gòu) 追本溯源(sù)

答案 D

解析 A项“骋”读chěng。B项“晌”读shǎng。C项“纤”读xiān。

2.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.搪塞 亨通 挑拨事非 百炼成钢

B.娇宠 萎靡 毛骨悚然 陈词烂调

C.安详 真谛 首屈一指 军事部署

D.装钉 贻误 金碧辉煌 甘冒不韪

答案 C

解析 A项事—是。B项烂—滥。D项钉—订。

3.下面语段中画线的词语,使用不恰当的一项是( )

面上从南京市溧水区区委书记姜明,到建邺区区委书记冯亚军,短短数周,多名官员亦步亦趋,纷纷落马,中央反腐决心清晰可见。叫好的同时也要警醒,决心能成就一时之效,完善制度方可长治久安。治国先治吏,治吏必从严。政府官员心怀敬畏,谨言慎行,权力才不会失范,民心才不会失散。“只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息。”

A.亦步亦趋 B.长治久安

C.谨言慎行 D.人亡政息

答案 A

解析 A项亦步亦趋:比喻自己没有主张,或为了讨好,每件事都效仿或依随别人,跟着人家行事。这与“贪官纷纷落马”的语境不符。B项长治久安:社会秩序长期安定太平。C项谨言慎行:说话做事都谨慎小心。D项人亡政息:执政的人死去(或不在其位)了,他所推行的政事也就废止了。

4.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.假如城市化过程中不注意城市之间的相互影响,不考虑污染物稀释扩散结构的话,这种雾霾天气在中国至少还会持续10~20年。

B.一家心理卫生研究所对使用手机的人群进行抽样调查,结果显示超过50%以上的人有“手机依赖症”,总在期待自己能收到最新信息。

C.不仅谷俊山收受贿赂,查抄的各种财物装了整整四卡车,而且染指二环黄金地段周边军队地产,拥有数十套房,每套面积都在170平方米左右。

D.彼得堡接近北极圈,由于每天晚上十二点钟太阳还在天上,使我们每天在那里的游览时间都能增加好几个小时。

答案 A

解析 B项成分赘余,“超过”与“以上”重复。C项语序不当,应将“不仅”放到“谷俊山”后面。D项缺主语,应删去“使”。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

__________,__________。__________,________。________,中国是亚太大家庭的一员,愿意同所有家庭成员和睦相处、守望相助,也希望亚太各方能珍惜来之不易的和平稳定局面,共同推动建设一个持久和平、共同繁荣的和谐亚太。

①没有和平 ②发展就是无源之水、无本之木 ③受益而不觉,失之则难存 ④家和万事兴 ⑤和平犹如空气和阳光

A.①②④③⑤ B.①②④⑤③

C.⑤③①②④ D.⑤③④①②

答案 C

解析 本语段有两层意思:关于和平的道理,中国与亚洲各国和谐相处的愿望。在两者之间,“家和万事兴,中国是亚太大家庭的一员”承上启下,衔接自然。故答案选C项。

二、填空题(14分,每空1分)

6.李白、杜甫是浪漫主义与现实主义诗歌的两座高峰。跨越千年,梦回盛唐,让我们再来一次心驰神往的诗歌之旅!天姥山回荡着李白“__________,__________”的铮铮之音,沧海之水点燃了李白“__________,__________”的乐观信念;草堂之下传来杜工部“______________,____________,____________”的济世声响,诸葛祠中传出杜甫“__________,__________”的千古一叹。

答案 安能摧眉折腰事权贵 使我不得开心颜 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 风雨不动安如山 出师未捷身先死 长使英雄泪满襟

7.唐代诗人或吟咏田园之乐,怡然自得;或高歌大漠雄关,慷慨激昂。请听《渭川田家》王维在徐步轻吟“雉雊麦苗秀,__________。田夫荷锄至,________”;幽州台上陈子昂正慷慨悲歌“前不见古人,后不见来者__________,______________”;王昌龄喟然长叹“但使龙城飞将在,______________”。

答案 蚕眠桑叶稀 相见语依依 念天地之悠悠 独怆然而涕下 不教胡马度阴山

三、鉴赏题(30分)

8.阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。(15分)

鲁山山行

梅尧臣

适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。

人家在何许?云外一声鸡。

(1)简要分析此诗主旨。(7分)

答:________________________________________________________________________

答案 全诗描写鲁山山行的情景,表现了鲁山深秋山景的雄奇深幽,也表现了作者爱好大自然风光的情趣与山行的惬意。

解析 抓住诗中“惬”“迷”“情”字可以得出。

(2)简要分析全诗是如何围绕“惬”字布局谋篇的。(8分)

答:________________________________________________________________________

答案 首联点明“野情惬”,统领全诗。中间两联都是写景物之美,表心中之惬。尾联以虚写实,更表现作者意外之惬。

解析 “惬”是诗眼,也是谋篇布局的中心。围绕这一中心,写了几个层次。这是答题思路。

9.阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。(15分)

宿云门寺阁

孙 逖

香阁东山下,烟花象外幽。

悬灯千嶂夕,卷幔五湖秋。

画壁余鸿雁,纱窗宿斗牛。

更疑天路近,梦与白云游。

(1)诗题中的“宿”字贯串全诗,请对此作具体说明。(7分)

答:________________________________________________________________________

答案 首联,诗人尚在投宿途中,远看云门寺;颔联,诗人初到宿处,点燃油灯,卷起帷幔,观赏窗外的夜色;颈联,诗人睡下,一时还未入眠,游目于室内和窗外;尾联,诗人入睡,进入梦乡。

(2)颔联主要运用了哪种表现手法?请简要分析。(8分)

答:________________________________________________________________________

答案 想象。在茫茫夜色中,任你卷起窗帘或借助于所悬之灯,是看不到千嶂奇景和五湖秋色的,这纯属想象之景,诗人借此写出了“千嶂”“五湖”的高远气象和云门山寺的势派。

四、阅读题(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成10~12题。

在中国古代诗词中,鸿雁作为审美对象,具有丰富的美学意蕴。

鸿雁是随阳之鸟,它虽然在季节和环境的渲染下带有“秋”的意象,但它与蟋蟀、鸣蝉等秋虫之美仍有所不同。听秋虫之浅吟低唱,不免产生物华将尽的寂寥之感;看鸿雁之布阵南征,则令人心胸开阔,精神振奋。“秋色萧条,秋容有红蓼;秋风拂地,万籁也寥寥。惟见宾鸿,冲入在秋空里,任逍遥”,便是对鸿雁这一美学特征的生动把握。鸿雁是健飞之鸟,翅膀拍动时频率适中,沉雄有力,不似鹰鹞猛悍桀骜,也不似鹤鹭之轻灵飘忽,而是给人以坚忍强劲的审美感受。在风频雨骤的春日或霜寒月冷的秋夜,当鸿雁结阵翱翔,引吭嘹唳、雄姿勃勃地掠过长空时,人们的这种审美感受就更加明显、强烈。鸿雁迁徙时常汇集成数十只、上百只的大群,在天空中列队飞翔。“蜃楼百尺横沧海,雁字一行书绛霄”;“白犬吠风惊雁起,犹能一一旋成行”。鸿雁这种行序整齐的飞行特征,令中国古代文人们赞叹不已。鸿雁健飞,且性情机警,南征北返时,中途很少停歇,人们能看到竦峙树端的鹰、栖息房梁的燕、兀立江滩的鹤鹭,却很难看到静态的鸿雁。在中国古代诗词歌赋中,鸿雁大都以动态出现,鸿雁翔姿优美,亦刚亦柔,曹植的《洛神赋》中就有“翩若惊鸿,矫若游龙”之语。鸿雁南迁阵容非常壮观,在朔风凛冽、尘沙蔽日的秋冬之际,当一群群大雁雄姿勃勃地掠过长空时,亦能唤起古人雄浑悲壮的审美感受,这种感受对于边塞诗人来说,尤为强烈。“雁来惨淡沙场外,月出苍茫云海间。”借秋空雁阵渲染沙场征战的雄浑悲壮之貌。在中国古代诗词中,托物言志与借景抒情是一个有机的统一体,两者不可截然分割,而对“雁”意象群的发掘,即能较好地说明这一问题。在中国古代咏雁诗词中,既有侧重“言志”的诗词,也有侧重抒情的诗词,但数量最多的还是抒情与言志有机结合、互为渗透的诗词。中国美学中的“景中情”与“情中景”互相联系又各具特征。巧于诗者或“景中情”,或“情中景”;神于诗者则情不虚情,景非滞景,情景互生,妙合无垠。这三种审美移情层次在中国古代咏雁诗中均能找到例证。

10.下面对鸿雁习性特征所体现的相应的审美意蕴概括不够恰当的一项是( )

A.鸿雁身大体重,起飞以及飞行时,翅膀拍动沉雄有力,给人以美的享受。

B.鸿雁迁徙时行序整齐,符合中国人喜欢整齐划一的审美情趣,能激发人们团结奋进的热忱。

C.鸿雁健飞,且性情机警,迁徙中很少停歇,使人们很容易联想到对光明与温暖的追求。

D.鸿雁飞翔时,常汇集数十只、上百只,其阵容相当壮观,容易引起人们无限的遐想。

答案 C

解析 C项“对光明与温暖的追求”应是“鸿雁随阳”的审美感受。此题考查学生理解文中句子的能力。关键在于要把雁的特点与它的审美感受对应起来,不能张冠李戴。雁的特点给人以坚忍强劲的审美感受。学生做此题要有一定的审美感受和识别能力。

11.下列古代咏雁诗词,属于“抒情与言志有机结合、互为渗透”的一项是( )

A.列序横空,身世在云中,舞影动西风。云淡淡,月蒙蒙,身点破苍穹。

B.“鸿志不汝较,奋翼起高飞”,“但当养羽翮,鸿举必有期”。

C.“洞庭波起兮鸿雁翔,风瑟瑟兮野苍苍”,“雁飞高兮远难寻,空断肠兮思愔愔”。

D.塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意,四面边声连角起。……浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。……

答案 D

解析 D项范仲淹的《渔家傲》一词,既有因秋临塞下雁去衡阳而引起词人对岁月流逝的无穷感慨,又有因岁月流逝而坚定词人建功立业、时不我待的报国信念。“雁”意象在此词中不再单纯是主体悲苦情感的抒发载体,更为重要的是起着警钟长鸣、催人奋进的积极作用。A、C项侧重写景,B项侧重言志。

12.根据原文提供的信息,以下说法不正确的一项是( )

A.在古代文学作品中,秋虫的审美基调一般表现为凄清低婉,鸿雁的审美基调则主要表现为辽阔高远。

B.中国古代对联常以“飞鸿”对“奔马”“冥鸿”对“隐豹”“摩天鸿”对“闹海蛟”,主要体现了古人的“亦刚亦柔”“雄浑悲壮”的审美感受。

C.鸿雁列队飞翔时,“人”字形与“一”字形之间不断更替,动荡中呈现出鲜明的回旋往复之美。

D.情景互生、物我难辨、天人合一的艺术境界是中国古代诗词创作的最高美学境界,古人的咏雁诗不乏其例。

答案 B

解析 B项体现的应该是“坚忍强劲”的审美感受。

五、语言运用(22分)

13.根据下面一段介绍性文字,概括“岭南画派”的三点艺术特征。不超过35字。(10分)

岭南画派是指广东籍画家组成的一个地域画派,由高剑父、高奇峰、陈树人创立。“二高一陈”早年受业于居廉、居巢。“二居”的绘画风格很传统,到了“二高一陈”就发生了翻天覆地的变革。他们创作了大量革命题材的作品,也创作了无数以山水、花鸟、人物为题材的大众化作品,用生机勃勃的新国画改观了中国画坛缺乏生气的面貌。“二高一陈”曾在日本学习西方绘画技法,他们几乎都受到竹内栖凤等人的影响。他们的画作展出后,曾被“广东国画研究会”抨击为“国画叛徒”。他们坚持这种做法,同时运用撞水撞粉法、搓纸法、背后敷粉法等新的绘画技术,使中国画在传统的基础上得到丰富和发展,从而更赋内涵,更具魅力,更令人瞩目。如高剑父的《松风水月图》参加中德美展,后被德国政府征集收藏于柏林博物院。岭南画派发展到今天,已是闻名遐迩,人才辈出。赵少昂、杨善深、黎雄才、关山月,这四位大师,是当代岭南画派的主要代表。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)革新绘画题材,(2)学习西方绘画技法,(3)发展中国画的传统技法。

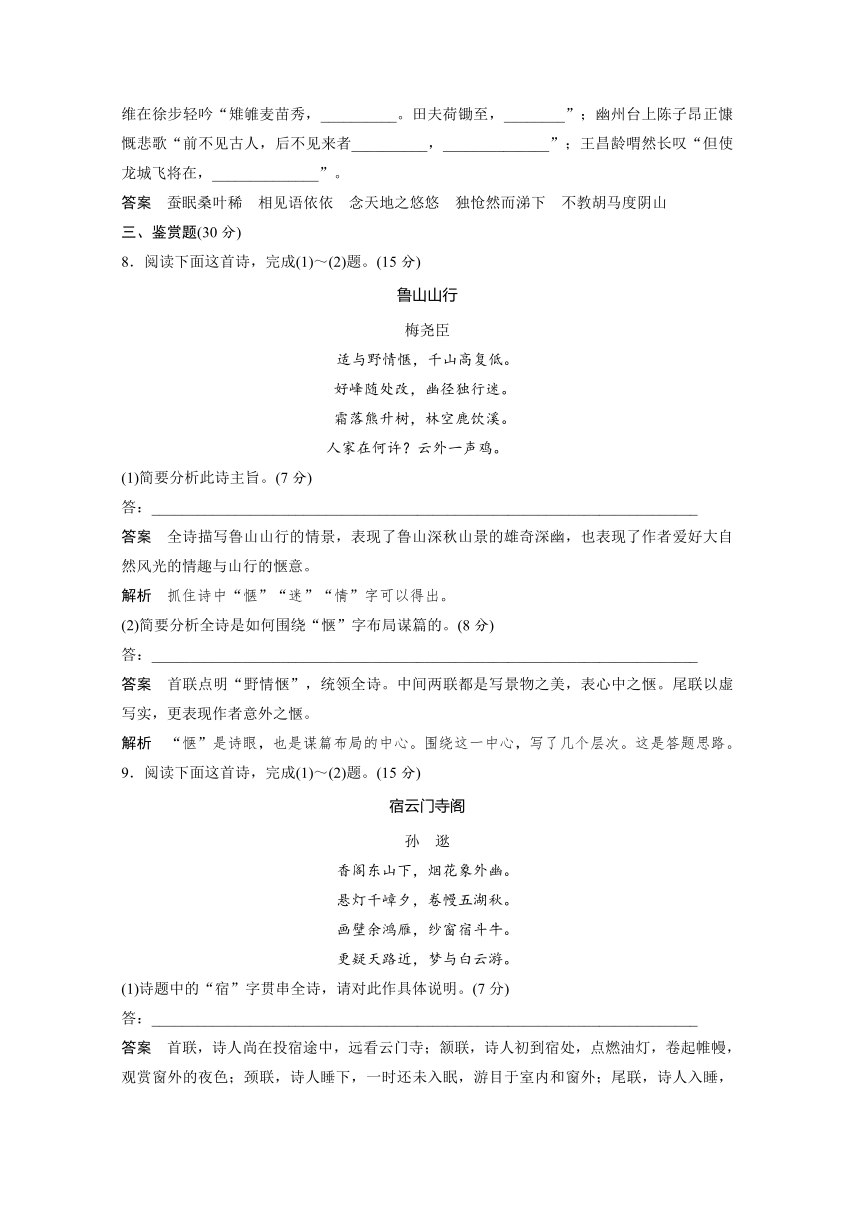

14.下图是一个“能量场”与幸福感的关系图,请你根据此图向广大市民介绍“能量场”与幸福感的关系,并就“如何增强幸福感”给大家提条建议。(12分)

答:________________________________________________________________________

答案 一个国家、一个组织,乃至一个人的内心都各是一座“能量场”,既隐藏着自信、豁达、愉悦、进取等正能量,又暗含着自私、猜疑、沮丧、消沉等负能量。这两种能量此消彼长。当正能量不断被激发时,负面情绪会逐渐被取代,这个国家、组织和个人的幸福感就会慢慢增加。当负能量不断被激发时,正面情绪会逐渐被取代,这个国家、组织和个人的幸福感就会慢慢减少。因此,我们应该不断提升正能量,让我们的生活变得更加圆满幸福。

六、作文(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

几年前,诗人北岛读小学一年级的儿子参加朗诵比赛,老师分配给他一首诗《假如我是一支粉笔》:“假如我是粉笔/我会很乐意牺牲自己/让老师在黑板上写字/让同学在黑板上画画/我不需要你们保护/但求你们不要让我粉身碎骨。”北岛很是愤慨,好在儿子不会委屈自己,一早就跟老师说:“老师,我不想当粉笔。”

要求:①选准角度,明确立意,自选文体,题目自拟;②不要脱离材料内容及含意的范围作文;③不得抄袭,不得套作;④书写规范,正确使用标点符号。

写作指导 分析这则材料,要抓“北岛很是愤慨,好在儿子不会委屈自己,一早就跟老师说:‘老师,我不想当粉笔。’”分析其原因,在中国,做人难,做个好人更难。因为一旦给你套上道德榜样的外衣,你就成了道德洁癖者们密集的标靶,必须是汉白玉的身子,通体无瑕。榜样不好当,尤其是道德榜样,光环被放大,瑕疵也被放大。从内在动机到外在行为都要严丝合缝地符合最严苛的道德要求,永远高大全、伟光正。

范文引路

做一个不沉默的好人

从绵延多年的熟人社会走进形形色色的陌生人社会,充满陌生人的关系网上,结满了契约失守、不相信陌生人、好人吃亏的“果子”。市场经济在成长,而“好人有好报”的朴素道德观却正在被撕裂。当契约精神没能在陌生人集结的过程中盎然生长,本该薪火相传的社会互信感,便只能在道德失守中灰飞烟灭。这种情境下,人们不仅在交往过程中需要付出更多社交成本,甚至想做一个好人,也要付出巨大代价。如此境况,不禁让人哀叹:“做一个好人好难。”

好人难做的背后,或许正是普通人难以背负的代价,它不仅来自“很傻很天真”的道德嘲讽,也有“动机不纯”的人格怀疑,更有可能遭遇身体重创,付出血的代价,甚至遭遇“按社会情理推定”的司法判定的无妄之灾。无数成本层层加码,最终成了压垮骆驼的千钧稻草。

如果你足够细心,也许就会有所意识,当做好人必然付出成本时,人心与道德也必然随之结冰。那么多人对匍匐在地的老者视而不见,那么多人对痛苦呻吟的孩童见死不救,甚至有孩子欲扶助,多数家长也是横加阻拦。公众道德之所以斯文扫地,正是因为人们心里拨弄着一把计算成本的算盘。这成本,不仅让好人陷入了过度沉默,也让更多遭遇困境的人深陷算计泥淖,难以自拔。

这些年来,面对道德困境,人们一次次疾呼“救救冷漠的自己”,“拯救日渐消失的恻隐之心”,其实就是因为做好人必须付出巨大的成本,才让每一个试图做好人的人,几乎陷入了过度沉默。马丁·路德·金曾说:“历史在记录这个社会转型期时发现,最大的悲哀不是坏人的嚣张,而是好人的过度沉默。”

好人的过度沉默确实是社会的莫大悲哀,但要让好人都站出来,就必须稀释做好人的成本,消解做好人的风险,给予做好人的勇气。

对每个人而言,当成本一次次被重提的时候,也不能忘了爱与善的要义。做好人需要付出爱与善,而爱,本就需要担当的勇气。在这样一个陌生人社会,付出爱,做一个好人,尤其是做一个不沉默的好人,多么困难,却又多么重要。

(时间:150分钟 满分:150分)

一、选择题(15分,每小题3分)

1.下列各项中加点字的注音,全都正确的一项是( )

A.驰骋(chěn) 蓦然回首(mò)

踯躅(zhí) 怏怏不乐(yàng)

B.刹那(chà) 踌躇满志(chóu)

晌午(xiǎng) 披荆斩棘(jīng)

C.椽子(chuán) 桀骜不驯(jié)

纤云(qiān) 否极泰来(pǐ)

D.编纂(zuǎn) 骁勇善战(xiāo)

勾当(gòu) 追本溯源(sù)

答案 D

解析 A项“骋”读chěng。B项“晌”读shǎng。C项“纤”读xiān。

2.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.搪塞 亨通 挑拨事非 百炼成钢

B.娇宠 萎靡 毛骨悚然 陈词烂调

C.安详 真谛 首屈一指 军事部署

D.装钉 贻误 金碧辉煌 甘冒不韪

答案 C

解析 A项事—是。B项烂—滥。D项钉—订。

3.下面语段中画线的词语,使用不恰当的一项是( )

面上从南京市溧水区区委书记姜明,到建邺区区委书记冯亚军,短短数周,多名官员亦步亦趋,纷纷落马,中央反腐决心清晰可见。叫好的同时也要警醒,决心能成就一时之效,完善制度方可长治久安。治国先治吏,治吏必从严。政府官员心怀敬畏,谨言慎行,权力才不会失范,民心才不会失散。“只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息。”

A.亦步亦趋 B.长治久安

C.谨言慎行 D.人亡政息

答案 A

解析 A项亦步亦趋:比喻自己没有主张,或为了讨好,每件事都效仿或依随别人,跟着人家行事。这与“贪官纷纷落马”的语境不符。B项长治久安:社会秩序长期安定太平。C项谨言慎行:说话做事都谨慎小心。D项人亡政息:执政的人死去(或不在其位)了,他所推行的政事也就废止了。

4.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.假如城市化过程中不注意城市之间的相互影响,不考虑污染物稀释扩散结构的话,这种雾霾天气在中国至少还会持续10~20年。

B.一家心理卫生研究所对使用手机的人群进行抽样调查,结果显示超过50%以上的人有“手机依赖症”,总在期待自己能收到最新信息。

C.不仅谷俊山收受贿赂,查抄的各种财物装了整整四卡车,而且染指二环黄金地段周边军队地产,拥有数十套房,每套面积都在170平方米左右。

D.彼得堡接近北极圈,由于每天晚上十二点钟太阳还在天上,使我们每天在那里的游览时间都能增加好几个小时。

答案 A

解析 B项成分赘余,“超过”与“以上”重复。C项语序不当,应将“不仅”放到“谷俊山”后面。D项缺主语,应删去“使”。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

__________,__________。__________,________。________,中国是亚太大家庭的一员,愿意同所有家庭成员和睦相处、守望相助,也希望亚太各方能珍惜来之不易的和平稳定局面,共同推动建设一个持久和平、共同繁荣的和谐亚太。

①没有和平 ②发展就是无源之水、无本之木 ③受益而不觉,失之则难存 ④家和万事兴 ⑤和平犹如空气和阳光

A.①②④③⑤ B.①②④⑤③

C.⑤③①②④ D.⑤③④①②

答案 C

解析 本语段有两层意思:关于和平的道理,中国与亚洲各国和谐相处的愿望。在两者之间,“家和万事兴,中国是亚太大家庭的一员”承上启下,衔接自然。故答案选C项。

二、填空题(14分,每空1分)

6.李白、杜甫是浪漫主义与现实主义诗歌的两座高峰。跨越千年,梦回盛唐,让我们再来一次心驰神往的诗歌之旅!天姥山回荡着李白“__________,__________”的铮铮之音,沧海之水点燃了李白“__________,__________”的乐观信念;草堂之下传来杜工部“______________,____________,____________”的济世声响,诸葛祠中传出杜甫“__________,__________”的千古一叹。

答案 安能摧眉折腰事权贵 使我不得开心颜 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 风雨不动安如山 出师未捷身先死 长使英雄泪满襟

7.唐代诗人或吟咏田园之乐,怡然自得;或高歌大漠雄关,慷慨激昂。请听《渭川田家》王维在徐步轻吟“雉雊麦苗秀,__________。田夫荷锄至,________”;幽州台上陈子昂正慷慨悲歌“前不见古人,后不见来者__________,______________”;王昌龄喟然长叹“但使龙城飞将在,______________”。

答案 蚕眠桑叶稀 相见语依依 念天地之悠悠 独怆然而涕下 不教胡马度阴山

三、鉴赏题(30分)

8.阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。(15分)

鲁山山行

梅尧臣

适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。

人家在何许?云外一声鸡。

(1)简要分析此诗主旨。(7分)

答:________________________________________________________________________

答案 全诗描写鲁山山行的情景,表现了鲁山深秋山景的雄奇深幽,也表现了作者爱好大自然风光的情趣与山行的惬意。

解析 抓住诗中“惬”“迷”“情”字可以得出。

(2)简要分析全诗是如何围绕“惬”字布局谋篇的。(8分)

答:________________________________________________________________________

答案 首联点明“野情惬”,统领全诗。中间两联都是写景物之美,表心中之惬。尾联以虚写实,更表现作者意外之惬。

解析 “惬”是诗眼,也是谋篇布局的中心。围绕这一中心,写了几个层次。这是答题思路。

9.阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。(15分)

宿云门寺阁

孙 逖

香阁东山下,烟花象外幽。

悬灯千嶂夕,卷幔五湖秋。

画壁余鸿雁,纱窗宿斗牛。

更疑天路近,梦与白云游。

(1)诗题中的“宿”字贯串全诗,请对此作具体说明。(7分)

答:________________________________________________________________________

答案 首联,诗人尚在投宿途中,远看云门寺;颔联,诗人初到宿处,点燃油灯,卷起帷幔,观赏窗外的夜色;颈联,诗人睡下,一时还未入眠,游目于室内和窗外;尾联,诗人入睡,进入梦乡。

(2)颔联主要运用了哪种表现手法?请简要分析。(8分)

答:________________________________________________________________________

答案 想象。在茫茫夜色中,任你卷起窗帘或借助于所悬之灯,是看不到千嶂奇景和五湖秋色的,这纯属想象之景,诗人借此写出了“千嶂”“五湖”的高远气象和云门山寺的势派。

四、阅读题(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成10~12题。

在中国古代诗词中,鸿雁作为审美对象,具有丰富的美学意蕴。

鸿雁是随阳之鸟,它虽然在季节和环境的渲染下带有“秋”的意象,但它与蟋蟀、鸣蝉等秋虫之美仍有所不同。听秋虫之浅吟低唱,不免产生物华将尽的寂寥之感;看鸿雁之布阵南征,则令人心胸开阔,精神振奋。“秋色萧条,秋容有红蓼;秋风拂地,万籁也寥寥。惟见宾鸿,冲入在秋空里,任逍遥”,便是对鸿雁这一美学特征的生动把握。鸿雁是健飞之鸟,翅膀拍动时频率适中,沉雄有力,不似鹰鹞猛悍桀骜,也不似鹤鹭之轻灵飘忽,而是给人以坚忍强劲的审美感受。在风频雨骤的春日或霜寒月冷的秋夜,当鸿雁结阵翱翔,引吭嘹唳、雄姿勃勃地掠过长空时,人们的这种审美感受就更加明显、强烈。鸿雁迁徙时常汇集成数十只、上百只的大群,在天空中列队飞翔。“蜃楼百尺横沧海,雁字一行书绛霄”;“白犬吠风惊雁起,犹能一一旋成行”。鸿雁这种行序整齐的飞行特征,令中国古代文人们赞叹不已。鸿雁健飞,且性情机警,南征北返时,中途很少停歇,人们能看到竦峙树端的鹰、栖息房梁的燕、兀立江滩的鹤鹭,却很难看到静态的鸿雁。在中国古代诗词歌赋中,鸿雁大都以动态出现,鸿雁翔姿优美,亦刚亦柔,曹植的《洛神赋》中就有“翩若惊鸿,矫若游龙”之语。鸿雁南迁阵容非常壮观,在朔风凛冽、尘沙蔽日的秋冬之际,当一群群大雁雄姿勃勃地掠过长空时,亦能唤起古人雄浑悲壮的审美感受,这种感受对于边塞诗人来说,尤为强烈。“雁来惨淡沙场外,月出苍茫云海间。”借秋空雁阵渲染沙场征战的雄浑悲壮之貌。在中国古代诗词中,托物言志与借景抒情是一个有机的统一体,两者不可截然分割,而对“雁”意象群的发掘,即能较好地说明这一问题。在中国古代咏雁诗词中,既有侧重“言志”的诗词,也有侧重抒情的诗词,但数量最多的还是抒情与言志有机结合、互为渗透的诗词。中国美学中的“景中情”与“情中景”互相联系又各具特征。巧于诗者或“景中情”,或“情中景”;神于诗者则情不虚情,景非滞景,情景互生,妙合无垠。这三种审美移情层次在中国古代咏雁诗中均能找到例证。

10.下面对鸿雁习性特征所体现的相应的审美意蕴概括不够恰当的一项是( )

A.鸿雁身大体重,起飞以及飞行时,翅膀拍动沉雄有力,给人以美的享受。

B.鸿雁迁徙时行序整齐,符合中国人喜欢整齐划一的审美情趣,能激发人们团结奋进的热忱。

C.鸿雁健飞,且性情机警,迁徙中很少停歇,使人们很容易联想到对光明与温暖的追求。

D.鸿雁飞翔时,常汇集数十只、上百只,其阵容相当壮观,容易引起人们无限的遐想。

答案 C

解析 C项“对光明与温暖的追求”应是“鸿雁随阳”的审美感受。此题考查学生理解文中句子的能力。关键在于要把雁的特点与它的审美感受对应起来,不能张冠李戴。雁的特点给人以坚忍强劲的审美感受。学生做此题要有一定的审美感受和识别能力。

11.下列古代咏雁诗词,属于“抒情与言志有机结合、互为渗透”的一项是( )

A.列序横空,身世在云中,舞影动西风。云淡淡,月蒙蒙,身点破苍穹。

B.“鸿志不汝较,奋翼起高飞”,“但当养羽翮,鸿举必有期”。

C.“洞庭波起兮鸿雁翔,风瑟瑟兮野苍苍”,“雁飞高兮远难寻,空断肠兮思愔愔”。

D.塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意,四面边声连角起。……浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。……

答案 D

解析 D项范仲淹的《渔家傲》一词,既有因秋临塞下雁去衡阳而引起词人对岁月流逝的无穷感慨,又有因岁月流逝而坚定词人建功立业、时不我待的报国信念。“雁”意象在此词中不再单纯是主体悲苦情感的抒发载体,更为重要的是起着警钟长鸣、催人奋进的积极作用。A、C项侧重写景,B项侧重言志。

12.根据原文提供的信息,以下说法不正确的一项是( )

A.在古代文学作品中,秋虫的审美基调一般表现为凄清低婉,鸿雁的审美基调则主要表现为辽阔高远。

B.中国古代对联常以“飞鸿”对“奔马”“冥鸿”对“隐豹”“摩天鸿”对“闹海蛟”,主要体现了古人的“亦刚亦柔”“雄浑悲壮”的审美感受。

C.鸿雁列队飞翔时,“人”字形与“一”字形之间不断更替,动荡中呈现出鲜明的回旋往复之美。

D.情景互生、物我难辨、天人合一的艺术境界是中国古代诗词创作的最高美学境界,古人的咏雁诗不乏其例。

答案 B

解析 B项体现的应该是“坚忍强劲”的审美感受。

五、语言运用(22分)

13.根据下面一段介绍性文字,概括“岭南画派”的三点艺术特征。不超过35字。(10分)

岭南画派是指广东籍画家组成的一个地域画派,由高剑父、高奇峰、陈树人创立。“二高一陈”早年受业于居廉、居巢。“二居”的绘画风格很传统,到了“二高一陈”就发生了翻天覆地的变革。他们创作了大量革命题材的作品,也创作了无数以山水、花鸟、人物为题材的大众化作品,用生机勃勃的新国画改观了中国画坛缺乏生气的面貌。“二高一陈”曾在日本学习西方绘画技法,他们几乎都受到竹内栖凤等人的影响。他们的画作展出后,曾被“广东国画研究会”抨击为“国画叛徒”。他们坚持这种做法,同时运用撞水撞粉法、搓纸法、背后敷粉法等新的绘画技术,使中国画在传统的基础上得到丰富和发展,从而更赋内涵,更具魅力,更令人瞩目。如高剑父的《松风水月图》参加中德美展,后被德国政府征集收藏于柏林博物院。岭南画派发展到今天,已是闻名遐迩,人才辈出。赵少昂、杨善深、黎雄才、关山月,这四位大师,是当代岭南画派的主要代表。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)革新绘画题材,(2)学习西方绘画技法,(3)发展中国画的传统技法。

14.下图是一个“能量场”与幸福感的关系图,请你根据此图向广大市民介绍“能量场”与幸福感的关系,并就“如何增强幸福感”给大家提条建议。(12分)

答:________________________________________________________________________

答案 一个国家、一个组织,乃至一个人的内心都各是一座“能量场”,既隐藏着自信、豁达、愉悦、进取等正能量,又暗含着自私、猜疑、沮丧、消沉等负能量。这两种能量此消彼长。当正能量不断被激发时,负面情绪会逐渐被取代,这个国家、组织和个人的幸福感就会慢慢增加。当负能量不断被激发时,正面情绪会逐渐被取代,这个国家、组织和个人的幸福感就会慢慢减少。因此,我们应该不断提升正能量,让我们的生活变得更加圆满幸福。

六、作文(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

几年前,诗人北岛读小学一年级的儿子参加朗诵比赛,老师分配给他一首诗《假如我是一支粉笔》:“假如我是粉笔/我会很乐意牺牲自己/让老师在黑板上写字/让同学在黑板上画画/我不需要你们保护/但求你们不要让我粉身碎骨。”北岛很是愤慨,好在儿子不会委屈自己,一早就跟老师说:“老师,我不想当粉笔。”

要求:①选准角度,明确立意,自选文体,题目自拟;②不要脱离材料内容及含意的范围作文;③不得抄袭,不得套作;④书写规范,正确使用标点符号。

写作指导 分析这则材料,要抓“北岛很是愤慨,好在儿子不会委屈自己,一早就跟老师说:‘老师,我不想当粉笔。’”分析其原因,在中国,做人难,做个好人更难。因为一旦给你套上道德榜样的外衣,你就成了道德洁癖者们密集的标靶,必须是汉白玉的身子,通体无瑕。榜样不好当,尤其是道德榜样,光环被放大,瑕疵也被放大。从内在动机到外在行为都要严丝合缝地符合最严苛的道德要求,永远高大全、伟光正。

范文引路

做一个不沉默的好人

从绵延多年的熟人社会走进形形色色的陌生人社会,充满陌生人的关系网上,结满了契约失守、不相信陌生人、好人吃亏的“果子”。市场经济在成长,而“好人有好报”的朴素道德观却正在被撕裂。当契约精神没能在陌生人集结的过程中盎然生长,本该薪火相传的社会互信感,便只能在道德失守中灰飞烟灭。这种情境下,人们不仅在交往过程中需要付出更多社交成本,甚至想做一个好人,也要付出巨大代价。如此境况,不禁让人哀叹:“做一个好人好难。”

好人难做的背后,或许正是普通人难以背负的代价,它不仅来自“很傻很天真”的道德嘲讽,也有“动机不纯”的人格怀疑,更有可能遭遇身体重创,付出血的代价,甚至遭遇“按社会情理推定”的司法判定的无妄之灾。无数成本层层加码,最终成了压垮骆驼的千钧稻草。

如果你足够细心,也许就会有所意识,当做好人必然付出成本时,人心与道德也必然随之结冰。那么多人对匍匐在地的老者视而不见,那么多人对痛苦呻吟的孩童见死不救,甚至有孩子欲扶助,多数家长也是横加阻拦。公众道德之所以斯文扫地,正是因为人们心里拨弄着一把计算成本的算盘。这成本,不仅让好人陷入了过度沉默,也让更多遭遇困境的人深陷算计泥淖,难以自拔。

这些年来,面对道德困境,人们一次次疾呼“救救冷漠的自己”,“拯救日渐消失的恻隐之心”,其实就是因为做好人必须付出巨大的成本,才让每一个试图做好人的人,几乎陷入了过度沉默。马丁·路德·金曾说:“历史在记录这个社会转型期时发现,最大的悲哀不是坏人的嚣张,而是好人的过度沉默。”

好人的过度沉默确实是社会的莫大悲哀,但要让好人都站出来,就必须稀释做好人的成本,消解做好人的风险,给予做好人的勇气。

对每个人而言,当成本一次次被重提的时候,也不能忘了爱与善的要义。做好人需要付出爱与善,而爱,本就需要担当的勇气。在这样一个陌生人社会,付出爱,做一个好人,尤其是做一个不沉默的好人,多么困难,却又多么重要。