第15课明朝的对外关系 教案

图片预览

文档简介

第15课 明朝的对外关系

【目标解读】

【课程标准】

1.了解郑和下西洋的航海壮举。

2.知道戚继光的抗倭斗争。

【教学目标】

知识与能力

了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争的性质

过程与方法

通过《郑和下西洋路线图》、课本和教师提供的图片以及“相关史事”等资料,了解郑和下西洋和戚继光抗倭的情况

情感态度

与价值观

感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神

【重点难点】

重点:1.郑和下西洋。

2.戚继光抗倭。

难点:郑和下西洋。

【教学过程】

【导入新课】

公元1405年7月,在浩瀚的海洋上,第一次出现了一支规模庞大的船队。这支由大明王朝永乐皇帝派遣、郑和统率的船队,在此后的二十八年间,七下西洋,出访了东南亚、南亚、西亚,远至阿拉伯地区和东非的三十多个国家和地区,史称 “郑和下西洋”。这一和平之旅是古代世界航海史上时间最早、规模宏大、技术先进、活动范围广的洲际航海活动,堪称十五、十六世纪世界大航海时代的先驱。

六百多年过去了,我们依稀可以看见那历史的帆影和波涛。我们在自豪与敬佩中思考:是什么力量使得郑和完成了这不可思议的航行?他率领船队穿越了怎样的暴风骤雨和海上迷宫,成就这辉煌的古代中国航海事业,令世界赞叹?今天,就让我们一起来追溯那段历史,共同学习第15课《明朝的对外关系》。

【新课探究】

1.郑和下西洋

(1)郑和简介

①史料再现:

材料一

材料二 郑和,云南人……永乐三年六月命郑和于海外……和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇……凡三十余国。

②具体解读:郑和(1371—1433),本姓马,小字三保,云南昆阳人,回族,明代航海家、地理学家。他从小听说了许多海外的情况,学到了很多航海知识。明成祖朱棣登基后,于1403年提升郑和为内宫太监,并赐他姓郑。1405—1433年,前后28年,郑和率领船队7次出航,远达30多个国家,行程数万里。最后一次航行时,年已六旬,回国不久病逝。

(2)名词解释——西洋

《明史·外国传》说:“婆罗,又名文莱,东洋尽处,西洋所自起也。”可见明代以文莱即东经110°(我国雷州半岛以及加里曼丹岛西岸)为界来划分东、西洋,把文莱以西的地方叫“西洋”,文莱以东的地方叫“东洋”。郑和出使的国家,都在当时“西洋”的范围内,故郑和的七次出使叫作“下西洋”。

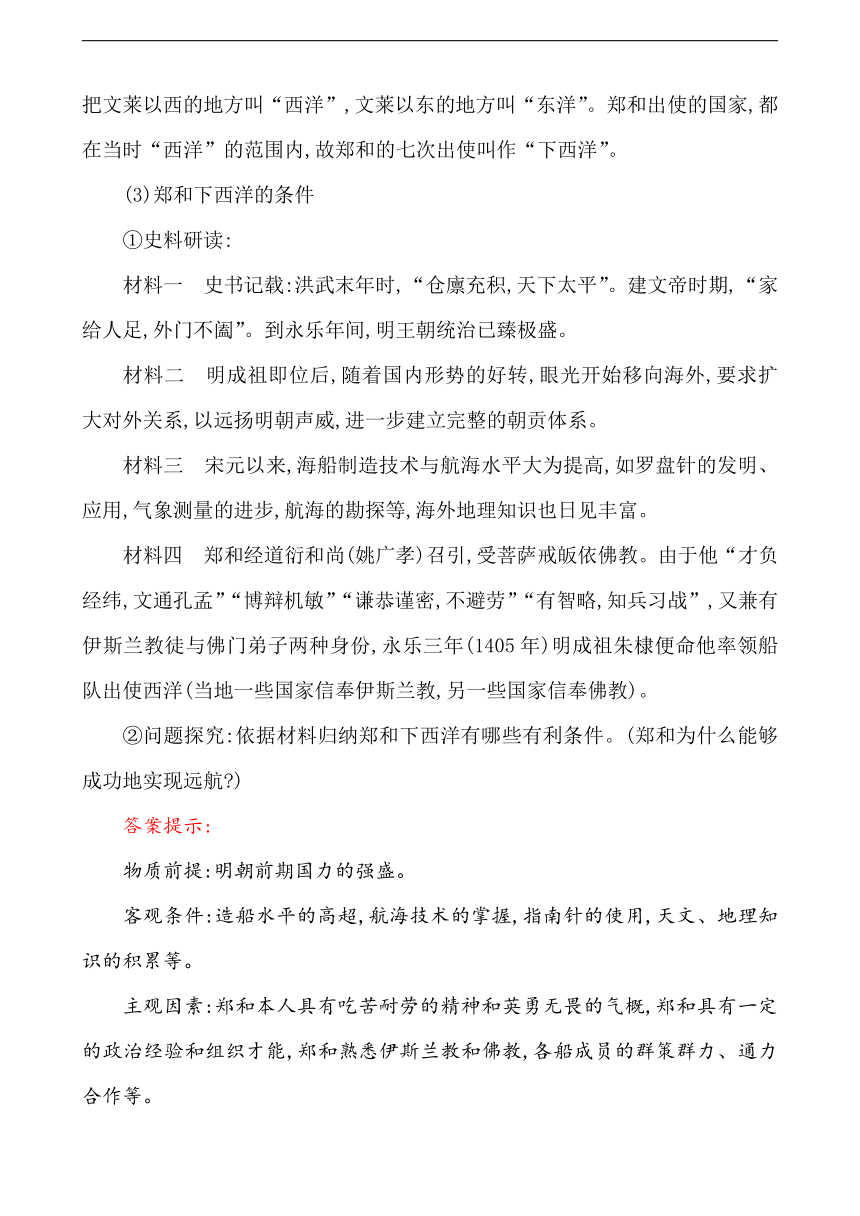

(3)郑和下西洋的条件

①史料研读:

材料一 史书记载:洪武末年时,“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期,“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二 明成祖即位后,随着国内形势的好转,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远扬明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。

材料三 宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如罗盘针的发明、应用,气象测量的进步,航海的勘探等,海外地理知识也日见丰富。

材料四 郑和经道衍和尚(姚广孝)召引,受菩萨戒皈依佛教。由于他“才负经纬,文通孔孟”“博辩机敏”“谦恭谨密,不避劳”“有智略,知兵习战”,又兼有伊斯兰教徒与佛门弟子两种身份,永乐三年(1405年)明成祖朱棣便命他率领船队出使西洋(当地一些国家信奉伊斯兰教,另一些国家信奉佛教)。

②问题探究:依据材料归纳郑和下西洋有哪些有利条件。(郑和为什么能够成功地实现远航?)

答案提示:

物质前提:明朝前期国力的强盛。

客观条件:造船水平的高超,航海技术的掌握,指南针的使用,天文、地理知识的积累等。

主观因素:郑和本人具有吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概,郑和具有一定的政治经验和组织才能,郑和熟悉伊斯兰教和佛教,各船成员的群策群力、通力合作等。

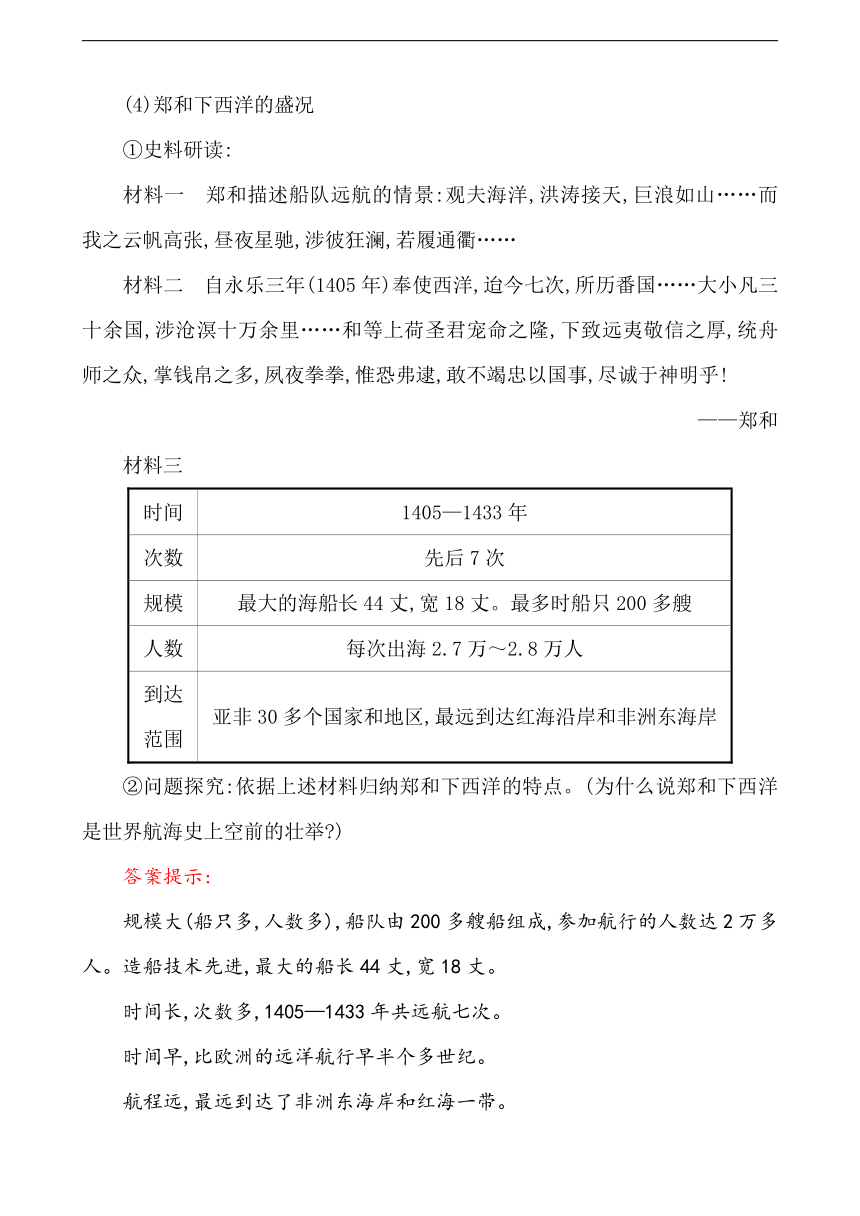

(4)郑和下西洋的盛况

①史料研读:

材料一 郑和描述船队远航的情景:观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢……

材料二 自永乐三年(1405年)奉使西洋,迨今七次,所历番国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里……和等上荷圣君宠命之隆,下致远夷敬信之厚,统舟师之众,掌钱帛之多,夙夜拳拳,惟恐弗逮,敢不竭忠以国事,尽诚于神明乎!

——郑和

材料三

时间

1405—1433年

次数

先后7次

规模

最大的海船长44丈,宽18丈。最多时船只200多艘

人数

每次出海2.7万~2.8万人

到达

范围

亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸

②问题探究:依据上述材料归纳郑和下西洋的特点。(为什么说郑和下西洋是世界航海史上空前的壮举?)

答案提示:

规模大(船只多,人数多),船队由200多艘船组成,参加航行的人数达2万多人。造船技术先进,最大的船长44丈,宽18丈。

时间长,次数多,1405—1433年共远航七次。

时间早,比欧洲的远洋航行早半个多世纪。

航程远,最远到达了非洲东海岸和红海一带。

以上事实充分证明郑和下西洋是世界航海史上的空前壮举。

③情境体验:

假如你是郑和船队的船员,你所乘坐的宝船可能会运载哪些货物?你可能会遇到哪些困难?

答案提示:

货物:运出的丝绸、瓷器等;运入的珠宝、香料、药材等。

困难:巨大的风浪,恶劣的海上天气;缺少淡水、食物等海上物资;在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)。

(5)郑和下西洋的意义

①史料再现:

材料一 郑和下西洋后,浡泥、满剌加、苏禄的国王和王后回访中国。苏禄国王率300多人访问中国,归国途中病逝于中国,即在中国安葬。

材料二 “郑和崇拜”并非形成于中国本土而是形成于东南亚。在东南亚,流传着许多与郑和有关的传说。如郑和在当地建清真寺、教导当地人斋戒、传播回教等传说;郑和与印尼巴厘岛的荔枝、花生、白葱等种植的传说。此外,还有印尼和马来西亚的“郑和鱼”、郑和留下的“拍手以呼风”习俗等。

材料三 郑和下西洋过程中和下西洋后,明朝有许多人到南洋(即今东南亚)去做工和经商。

②具体解读:郑和下西洋,宣传了中国文化,传播宗教文化、风俗习惯,影响了当地的生活习俗,增进了中国与亚非国家的相互了解和友好关系,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

2.戚继光抗倭

(1)戚继光简介

①史料再现:

②具体解读:戚继光,字元敬,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。戚继光出身将门,自幼刻苦好学,深明大义,先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了重大的胜利,率领的军队被称为“戚家军”。“戚家军”纪律严明,战斗力强,连破倭寇于台州、横屿、兴化、平海卫等地。平定倭寇后,调往北京,镇守蓟州,屡败蒙古诸部。著有《纪效新书》《练兵实纪》等。

(2)名词解释——倭寇

元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,经常骚扰我国沿海地区,沿海居民称他们为“倭寇”。

(3)明朝倭患严重

①史料研读:

材料一 倭寇之患从明初以来就一直存在。朱元璋建立明朝的时候,日本正处于封建割据的南北朝时代。许多大名常常支持和勾结海盗商人骚扰和掳掠中国沿海地区,形成了元末明初的倭患。北起山东,南到福建,到处受到劫掠。明初,由于国家强盛,重视海防,因此倭寇未能酿成大患。正统以后,随着明朝政治腐败,海防松弛,倭寇气焰便日益嚣张,杀人放火。倭寇的罪行,给中国人民带来了痛苦和灾难。至嘉靖时期,随着东南沿海一带商品经济的发展,官僚富豪下海经商的人日益增多,他们之中的一些人如汪直、徐海等与倭寇勾结,组成武装劫夺集团。一些明朝官僚也与这些寇盗建立了联系,倭寇更加猖獗起来。

材料二 倭寇一直闯到徽州、芜湖、南京、淮安和徐州、邳县一带。他们到处杀人越货、掳人勒赎或出卖。例如倭寇骚扰江苏昆山县城,“孤城被围凡四十五日,大小三十余战。其六门并被攻。被杀男女五百余人,被烧房屋二万余间,被发棺椁(挖坟盗棺)四十余具。各乡村落凡三百五十里,境内房屋十去八九,男妇十失五六,棺椁三四,有不可胜计而周知者”。

②问题探究:材料中的“倭寇”来自哪个国家?依据材料分析“倭寇”主要活跃在哪一地区,给当地人民带来怎样的危害?

答案提示:日本。东南沿海一带。“倭寇”到处烧杀掳掠,使百姓的生命财产惨遭损害。

(4)戚继光抗倭

①史料研读:

材料一 (嘉靖四十年)贼遁去,乘虚袭台州。继光手歼其魁,蹙余贼瓜陵江尽死,而圻头倭复趋台州,继光邀击之仙居,道无脱者。先后九战皆捷,俘馘一千有奇,焚溺死者无算。……继光为将号令严,赏罚信,士无敢不用命。与大猷均为名将。

——《明史·戚继光传》

材料二 遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。

封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光

②问题探究:a.结合材料一说出戚继光的主要历史功绩。

答案提示:剿灭了浙江、福建、广东的倭寇,平息了东南沿海的倭患。

b.材料二体现了戚继光的什么高尚品质值得人们学习?

答案提示:“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华”表达了戚继光决心将自己的一生和抗倭事业结合起来,使自己处在时代激流的中心,为民族、国家作出贡献。戚继光能在国家危难之时立下远大志向,挺身而出,时刻以国家和民族安危为己任的高尚品质,值得我们学习。“封侯非我意,但愿海波平”则更明确地表明戚继光为驱逐倭患、保卫海防、拯救百姓于水火,而并非追求个人功名的崇高品质。

3.葡萄牙攫取在澳门的居住权

材料:

《七子之歌·澳门》

闻一多

你可知“MACAO”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

问题探究:歌词“他们掳去的是我的肉体”反映的是什么历史事件?

答案提示:1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

【课堂小结】

明朝初期,国力强盛。郑和七下西洋,同亚非各国的经济和文化交流频繁。明朝中后期,国势日渐衰落,倭寇入侵、倭患严重,戚继光领导了反侵略的抗倭斗争,并取得了胜利。1553年,葡萄牙殖民者攫取了在澳门的居住权。

【板书设计】

【目标解读】

【课程标准】

1.了解郑和下西洋的航海壮举。

2.知道戚继光的抗倭斗争。

【教学目标】

知识与能力

了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争的性质

过程与方法

通过《郑和下西洋路线图》、课本和教师提供的图片以及“相关史事”等资料,了解郑和下西洋和戚继光抗倭的情况

情感态度

与价值观

感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神

【重点难点】

重点:1.郑和下西洋。

2.戚继光抗倭。

难点:郑和下西洋。

【教学过程】

【导入新课】

公元1405年7月,在浩瀚的海洋上,第一次出现了一支规模庞大的船队。这支由大明王朝永乐皇帝派遣、郑和统率的船队,在此后的二十八年间,七下西洋,出访了东南亚、南亚、西亚,远至阿拉伯地区和东非的三十多个国家和地区,史称 “郑和下西洋”。这一和平之旅是古代世界航海史上时间最早、规模宏大、技术先进、活动范围广的洲际航海活动,堪称十五、十六世纪世界大航海时代的先驱。

六百多年过去了,我们依稀可以看见那历史的帆影和波涛。我们在自豪与敬佩中思考:是什么力量使得郑和完成了这不可思议的航行?他率领船队穿越了怎样的暴风骤雨和海上迷宫,成就这辉煌的古代中国航海事业,令世界赞叹?今天,就让我们一起来追溯那段历史,共同学习第15课《明朝的对外关系》。

【新课探究】

1.郑和下西洋

(1)郑和简介

①史料再现:

材料一

材料二 郑和,云南人……永乐三年六月命郑和于海外……和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇……凡三十余国。

②具体解读:郑和(1371—1433),本姓马,小字三保,云南昆阳人,回族,明代航海家、地理学家。他从小听说了许多海外的情况,学到了很多航海知识。明成祖朱棣登基后,于1403年提升郑和为内宫太监,并赐他姓郑。1405—1433年,前后28年,郑和率领船队7次出航,远达30多个国家,行程数万里。最后一次航行时,年已六旬,回国不久病逝。

(2)名词解释——西洋

《明史·外国传》说:“婆罗,又名文莱,东洋尽处,西洋所自起也。”可见明代以文莱即东经110°(我国雷州半岛以及加里曼丹岛西岸)为界来划分东、西洋,把文莱以西的地方叫“西洋”,文莱以东的地方叫“东洋”。郑和出使的国家,都在当时“西洋”的范围内,故郑和的七次出使叫作“下西洋”。

(3)郑和下西洋的条件

①史料研读:

材料一 史书记载:洪武末年时,“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期,“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二 明成祖即位后,随着国内形势的好转,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远扬明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。

材料三 宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如罗盘针的发明、应用,气象测量的进步,航海的勘探等,海外地理知识也日见丰富。

材料四 郑和经道衍和尚(姚广孝)召引,受菩萨戒皈依佛教。由于他“才负经纬,文通孔孟”“博辩机敏”“谦恭谨密,不避劳”“有智略,知兵习战”,又兼有伊斯兰教徒与佛门弟子两种身份,永乐三年(1405年)明成祖朱棣便命他率领船队出使西洋(当地一些国家信奉伊斯兰教,另一些国家信奉佛教)。

②问题探究:依据材料归纳郑和下西洋有哪些有利条件。(郑和为什么能够成功地实现远航?)

答案提示:

物质前提:明朝前期国力的强盛。

客观条件:造船水平的高超,航海技术的掌握,指南针的使用,天文、地理知识的积累等。

主观因素:郑和本人具有吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概,郑和具有一定的政治经验和组织才能,郑和熟悉伊斯兰教和佛教,各船成员的群策群力、通力合作等。

(4)郑和下西洋的盛况

①史料研读:

材料一 郑和描述船队远航的情景:观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢……

材料二 自永乐三年(1405年)奉使西洋,迨今七次,所历番国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里……和等上荷圣君宠命之隆,下致远夷敬信之厚,统舟师之众,掌钱帛之多,夙夜拳拳,惟恐弗逮,敢不竭忠以国事,尽诚于神明乎!

——郑和

材料三

时间

1405—1433年

次数

先后7次

规模

最大的海船长44丈,宽18丈。最多时船只200多艘

人数

每次出海2.7万~2.8万人

到达

范围

亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸

②问题探究:依据上述材料归纳郑和下西洋的特点。(为什么说郑和下西洋是世界航海史上空前的壮举?)

答案提示:

规模大(船只多,人数多),船队由200多艘船组成,参加航行的人数达2万多人。造船技术先进,最大的船长44丈,宽18丈。

时间长,次数多,1405—1433年共远航七次。

时间早,比欧洲的远洋航行早半个多世纪。

航程远,最远到达了非洲东海岸和红海一带。

以上事实充分证明郑和下西洋是世界航海史上的空前壮举。

③情境体验:

假如你是郑和船队的船员,你所乘坐的宝船可能会运载哪些货物?你可能会遇到哪些困难?

答案提示:

货物:运出的丝绸、瓷器等;运入的珠宝、香料、药材等。

困难:巨大的风浪,恶劣的海上天气;缺少淡水、食物等海上物资;在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)。

(5)郑和下西洋的意义

①史料再现:

材料一 郑和下西洋后,浡泥、满剌加、苏禄的国王和王后回访中国。苏禄国王率300多人访问中国,归国途中病逝于中国,即在中国安葬。

材料二 “郑和崇拜”并非形成于中国本土而是形成于东南亚。在东南亚,流传着许多与郑和有关的传说。如郑和在当地建清真寺、教导当地人斋戒、传播回教等传说;郑和与印尼巴厘岛的荔枝、花生、白葱等种植的传说。此外,还有印尼和马来西亚的“郑和鱼”、郑和留下的“拍手以呼风”习俗等。

材料三 郑和下西洋过程中和下西洋后,明朝有许多人到南洋(即今东南亚)去做工和经商。

②具体解读:郑和下西洋,宣传了中国文化,传播宗教文化、风俗习惯,影响了当地的生活习俗,增进了中国与亚非国家的相互了解和友好关系,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

2.戚继光抗倭

(1)戚继光简介

①史料再现:

②具体解读:戚继光,字元敬,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。戚继光出身将门,自幼刻苦好学,深明大义,先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了重大的胜利,率领的军队被称为“戚家军”。“戚家军”纪律严明,战斗力强,连破倭寇于台州、横屿、兴化、平海卫等地。平定倭寇后,调往北京,镇守蓟州,屡败蒙古诸部。著有《纪效新书》《练兵实纪》等。

(2)名词解释——倭寇

元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,经常骚扰我国沿海地区,沿海居民称他们为“倭寇”。

(3)明朝倭患严重

①史料研读:

材料一 倭寇之患从明初以来就一直存在。朱元璋建立明朝的时候,日本正处于封建割据的南北朝时代。许多大名常常支持和勾结海盗商人骚扰和掳掠中国沿海地区,形成了元末明初的倭患。北起山东,南到福建,到处受到劫掠。明初,由于国家强盛,重视海防,因此倭寇未能酿成大患。正统以后,随着明朝政治腐败,海防松弛,倭寇气焰便日益嚣张,杀人放火。倭寇的罪行,给中国人民带来了痛苦和灾难。至嘉靖时期,随着东南沿海一带商品经济的发展,官僚富豪下海经商的人日益增多,他们之中的一些人如汪直、徐海等与倭寇勾结,组成武装劫夺集团。一些明朝官僚也与这些寇盗建立了联系,倭寇更加猖獗起来。

材料二 倭寇一直闯到徽州、芜湖、南京、淮安和徐州、邳县一带。他们到处杀人越货、掳人勒赎或出卖。例如倭寇骚扰江苏昆山县城,“孤城被围凡四十五日,大小三十余战。其六门并被攻。被杀男女五百余人,被烧房屋二万余间,被发棺椁(挖坟盗棺)四十余具。各乡村落凡三百五十里,境内房屋十去八九,男妇十失五六,棺椁三四,有不可胜计而周知者”。

②问题探究:材料中的“倭寇”来自哪个国家?依据材料分析“倭寇”主要活跃在哪一地区,给当地人民带来怎样的危害?

答案提示:日本。东南沿海一带。“倭寇”到处烧杀掳掠,使百姓的生命财产惨遭损害。

(4)戚继光抗倭

①史料研读:

材料一 (嘉靖四十年)贼遁去,乘虚袭台州。继光手歼其魁,蹙余贼瓜陵江尽死,而圻头倭复趋台州,继光邀击之仙居,道无脱者。先后九战皆捷,俘馘一千有奇,焚溺死者无算。……继光为将号令严,赏罚信,士无敢不用命。与大猷均为名将。

——《明史·戚继光传》

材料二 遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。

封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光

②问题探究:a.结合材料一说出戚继光的主要历史功绩。

答案提示:剿灭了浙江、福建、广东的倭寇,平息了东南沿海的倭患。

b.材料二体现了戚继光的什么高尚品质值得人们学习?

答案提示:“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华”表达了戚继光决心将自己的一生和抗倭事业结合起来,使自己处在时代激流的中心,为民族、国家作出贡献。戚继光能在国家危难之时立下远大志向,挺身而出,时刻以国家和民族安危为己任的高尚品质,值得我们学习。“封侯非我意,但愿海波平”则更明确地表明戚继光为驱逐倭患、保卫海防、拯救百姓于水火,而并非追求个人功名的崇高品质。

3.葡萄牙攫取在澳门的居住权

材料:

《七子之歌·澳门》

闻一多

你可知“MACAO”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管着我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

问题探究:歌词“他们掳去的是我的肉体”反映的是什么历史事件?

答案提示:1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

【课堂小结】

明朝初期,国力强盛。郑和七下西洋,同亚非各国的经济和文化交流频繁。明朝中后期,国势日渐衰落,倭寇入侵、倭患严重,戚继光领导了反侵略的抗倭斗争,并取得了胜利。1553年,葡萄牙殖民者攫取了在澳门的居住权。

【板书设计】

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源