高考古代文学常识(趣味版)课件185张

图片预览

文档简介

课件185张PPT。高考古代文学常识

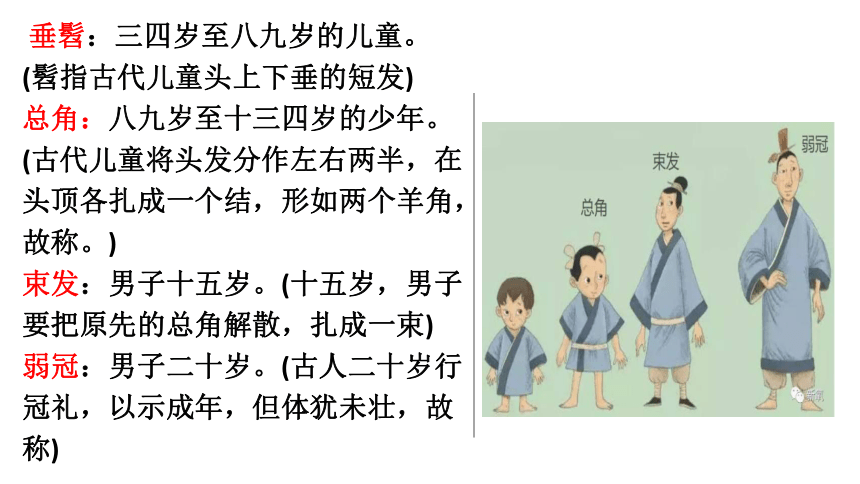

(趣味版)年龄称谓孩提:指2—3岁的儿童。 垂髫:三四岁至八九岁的儿童。(髫指古代儿童头上下垂的短发)

总角:八九岁至十三四岁的少年。(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称。)

束发:男子十五岁。(十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)

弱冠:男子二十岁。(古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称) 黄口:十岁以下。 豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。 及笄:指女子15岁。(笄,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁) 而立:男子三十岁。(立,即“立身、立志”) 不惑:男子四十岁 不惑:男子四十岁 花甲:六十岁。 古稀:七十岁。 耄耋:八十岁。 鲐背之年:九十岁。 期颐:一百岁地理常识 九州,中国的代称。一般指冀州、徐州、兖州、青州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州。 中原,广义上是指黄河中下游地区。狭义上的中原指今河南省。 海内,古代传说我国疆土四面环海,故称国境之内为海内。 四海,指天下、全国。 江河,古代许多文章中专指长江、黄河。 江东,指长江以东地区,古人以东为左,故又称江左。

江表,长江以南地区,从中原看,地处长江之外,故称。 江东,指长江以东地区,古人以东为左,故又称江左。

江表,长江以南地区,从中原看,地处长江之外,故称。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 南京,又称建康、金陵、江宁、白下等。 扬州,又称广陵、维扬。 杭州,又称临安、武林等。 苏州,又称姑苏、平江等。蛮荒时代的古代刑罚 例:谪戍之众,非抗于九国之师也。(《过秦论》) 谪戍:流刑,将有罪的人流放到边远地区防守。

课本注为“被征发戍守边远地区”是不准确的。?不死之刑谪戍 笞例:履至君而制六合,执敲扑而鞭笞天下。(《过秦论》) 笞:古代新五刑的一种,用竹板或荆条打人背部或臀部。笞刑自十至于五十下。敲扑,刑具,短的叫敲,长的叫扑,这里指用严酷的刑罚来奴役天下的百姓。?杖宰严限追比,旬余,杖至百。(《促织》)

杖:杖刑是一种用大荆条或大竹板打臀、腿、背的刑罚。隋代把它定为五刑之一,沿用到清代。

髡(kūn)髡又称髡首,剃去犯人头发的刑罚。

阴阳头黥(qínɡ)黥是古代的一种刑罚,即墨刑,是古代五刑之一。即用刀刺刻犯人额颊等处,再涂上墨,作为惩罚的标记,用来惩治犯有轻罪的人。古书记载“臣不正君,服墨刑,凿其额,涅以墨”,指的就是墨刑,即黥刑。

适用于异族俘虏和其他罪人.商朝惩戒官吏.劓劓刑:割鼻子

劓也是古代五刑之一,是一种割鼻子的刑罚。这种刑罚大约起于商代。《史记·商君列传》记载:“行之四年,公子虔复犯约,劓之。”

奸宄盗攘伤人

汉文帝时,将应受劓刑的罪改为笞刑。

在隋以后,刑典中即不再有劓这种刑罚。

刖刖(yuè):刖刑是古代的一种酷刑,是一种砍掉脚的刑罚。“昔卞和献宝,楚王刖之”一句中记载的就是这种刑罚。

决关梁、 越城郭盗窃者。

膑膑(bìn):膑刑是古代的一种剔去膝盖骨的酷刑。《汉书·司马迁传》中“孙子膑脚”即指膑刑。

宫刑宫刑;又称腐刑,是仅次于死刑之刑。男子阉割生殖器,女子幽闭。因犯人阉割后畏风须暖,要在蓄火如蚕室之宫刑狱中将养百日,所以宫刑也叫做隐宫、下蚕室。

死刑 大辟大辟是古代五刑之一,是一种砍头的刑罚。周、商、春秋、战国等时期,为死刑的通称。

适用于降叛、 贼寇、 惯犯、 弑君、 杀亲等罪。

炮烙

炮烙:炮烙相传为商代纣王所用的一种酷刑。用炭烧铜柱使之热,令有罪者爬行其上。人堕入火炭中被烧死。

汤镬:汤镬也是古代的一种酷刑,是把人投入到滚汤中煮死。

汤镬

车裂车裂:车裂也是古代的一种酷刑,即将人头、四肢分别拴在五辆马车上,同时分驰,撕裂肢体。也称“辕裂”,俗称“五马分尸”,“秦惠王车裂商君”,商鞅就是受车裂之刑而死的。

凌迟凌迟:凌迟是古代最残酷的一种死刑。五代时开始在刑法外另设立凌迟一条。宋代凡是犯所谓“大逆”及“逆伦”等罪的人多用此刑,元代将凌迟(俗称“剐刑”)正式列入刑法之内,明清两代沿用。

凌迟凌迟:凌迟是古代最残酷的一种死刑。五代时开始在刑法外另设立凌迟一条。宋代凡是犯所谓“大逆”及“逆伦”等罪的人多用此刑,元代将凌迟(俗称“剐刑”)正式列入刑法之内,明清两代沿用。

在汉语中,“凌迟”也做“陵迟”,“陵”是土丘,“迟”是动词,意思是“缓缓刮平”。荀子有言,“三尺之岸,而虚车不能登也。百仞之山,任负车登焉。何则?陵迟故也”,意思是,三尺陡岸,空车上不去,百仞高山,车可负重登顶,为啥,因为山坡缓缓。于是,缓缓登山,慢慢割肉,奥妙尽在其中。 即民间所说的“千刀万剐”。凌迟用于死刑名称,则是指处死人时将人身上的肉一刀刀割去,是一种肢解的惩罚,即包含身体四肢的切割、分离。清朝末年1905年拍摄的照片,显示为真正的“八刀刑”处决。

八刀刑,刽子手利用一篓编上号码的锋利刀具:第一刀,切胸口(一律从左侧开始,下列其他部位亦然);第二刀,切二头肌;第三刀,大腿;第四刀和第五刀,切手臂至肘部;第六刀和第七刀,切小腿至膝盖;

第八刀,枭首。肢解后的尸体残骸放入篓子里,头颅则公开示众,期限不定,这是清朝末年的做法。

腰斩

弃市:弃市是古代在闹市执行死刑,并将尸体暴露在街头的一种刑罚。秦、汉、魏、晋各代,这种刑罚极为流行。隋唐两代以后,虽然没有列为刑罚种类,但是执行死刑,一般都用弃市

弃市

腰斩:腰斩也是古代的一种酷刑,即将罪人从腰部斩断。

《史记·商君列传》:“不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏。”

枭首枭首:枭首,将斩下的首级悬于高处示众。

菹醢菹醢:菹醢(zū?hǎi),一种酷刑,把犯人剁成肉泥.

其他刑罚

铅的熔点是327.5°C,所以无论灌锡或灌铅都能把人烫死。而且熔化的锡或铅一入肚腹就会凝固成硬块,这种重金属的重力也能致人死命。

明清科举考试制度等级第一级:童试 童试即童生试,是明清两代取得生员(秀才)的入学考试,是读书士子的进身之始。参加童试仅为考取一个官方学校生员资格,以求进入官方国有学校。 童试包括县试、府试、院试三阶段。 第一场:县试

在各县进行,由考生所在县的县令主持。每年一次。

第二场:府试

通过县试后的考生有资格参加府试。府试在管辖本县的府进行,由知府主持。

通过县、府试的读书人便可以称为童生。不管年龄大小,未考取生员(秀才)资格之前,都称为童生(文童/儒童) 。

“孔乙己原来也读过书,但终于没有进学,又不会营生。 ” 鲁迅笔下的孔乙己就一辈子也没有通过“童生试”,因此被戏称为“老童生”。 第一级:童试岁试到官办的府、州、县学读书附生增生廪生科试乡试 第三场:院试

各地考生在县或府里参加考试,由各省学政主持,学政又名提督学院 ,故称这级考试为院试。院试是为了取得参加正式科举考试的资格。院试的第一名的称为案首。

清朝的院试每三年举行两次,包括岁试和科试两种。各省学政一任三年,到任后第一年举行岁试,科试于准备乡试之年前行之。童生通过岁试,就算“进学”了,可以到官办的府、州、县学读书,即成为国家的学生,称为生员,俗称秀才、相公。岁试成绩优良的生员方可参加科试,科试通过了,方准许参加更高一级的乡试。

生员分为三等:廪生、增生、附生。统称诸生。

廪生:秀才经过岁、科两试成绩优秀者,政府月给廪食,称“廪生”。

增生:后又于正额之外增加名额称为增广生员。简称“增生”,但无月米,地位次于廪生。

附生:因初入学,附于诸生之末,故称为附学生员。

庠生:古代学校称庠,故学生称庠生,为明清科举制度中府、州、县学生员(秀才)的别称。清时在县学考取的叫“邑庠生”,在府学考取的叫“郡庠生”。

?初级入学考试 第二级:乡试 明代正式科举考试分为乡试、会试、殿试三级。

乡试是正式科考的第一关。明、清时期,每三年举行一次,又称“大比”。一般于八月在京城及各省省城举行,亦称“秋闱”。各省多在城东南建立贡院,作为乡试的考场,大门正中悬挂“贡院”二字大匾。

由朝廷选派翰林、内阁学士赴各省充任正副主考官,主持乡试。主要考《四书》《五经》、策问、八股文等,各朝所试科目有所不同。清朝时是在子、卯、午、酉年举行,遇上皇帝喜庆亦会下诏加开,称为“恩科”。

乡试中举叫乙榜,又叫乙科。放榜之时,正值桂花飘香,故又称 “桂榜”。考中者称为“举人”,第一名称“解jiè元”,第二名称为亚元,第三、四、五名称为经魁,第六名称为亚魁。中了举人原则上即获得了选官的资格。凡举人均可参加次年在京师举行的会试。邻居道:“范相公,快些回去!你恭喜中了举人,报喜人挤了一屋里。” 第三级:会试 会试是古代科举制度中的中央考试。所谓会试者,共会一处,比试科艺。

各省的举人及国子监监生皆可应考,以往各届会试中未中的举人也可一同应试。由礼部主持(故又称“礼闱” ),由翰林或内阁大学士主考 ,在北京内城东南方的贡院举行,每三年一次,连考三场,每场三日。若乡试有恩科,则次年也举行会试,称会试恩科。

会试时间是乡试次年二月(清乾隆以后改在三月),因考试在春天,又称“春试”或“春闱”。因为当时正值阳春四月,杏花绽放,故称“杏榜”。会试放榜,可谓“杏榜题名”。录取者称为“贡士”(向皇帝贡献的人才) ,第一名称为“会元”。

会试揭榜后,中式者于下月应殿试。 吴敬梓 《儒林外史》中的反面人物 第四级:殿试 殿试是科举制最高级别的考试。得到贡士资格者可以参加同年四月的殿试。由皇帝在殿廷上主持和出题,故又称“廷试”。

录取分为三甲:一甲三名,赐“进士及第”的称号。第一名称状元(鼎元),第二名称榜眼,第三名称探花,合成“三鼎甲”;二甲若干名,赐“进士出身”的称号;三甲若干名,赐“同进士出身”的称号。二、三甲第一名皆称“传胪”,一、二、三甲统称进士。殿试后立即授职,状元授翰林院修撰,榜眼、探花授翰林院编修;其他进士要经过考核(称朝考),成绩较好及年龄较轻者获得进入翰林院任“庶吉士”。其余成绩较次的进士则可能任六部、中书、御史或知县等职。

录取名单因用黄纸写,故而称黄甲、金榜。

五礼 中国的礼仪文化源远流长,自古以来,中国就被誉为“礼仪之邦”。可见,礼仪在中国的地位是多么的重要。如今,也深得后世子孙们学习,并引以为荣。早在西周时期,中国传统礼仪文化就已十分完备,其礼仪制度《周礼》被后世奉为“古制”,延续了几千年。

《周礼》中对礼法、礼仪作了权威的记载和解释,并制定礼仪制度的基本结构,将“礼”划分为五类,称为“五礼”。那么,五礼包括什么礼呢?

《隋书?礼仪志一》:“以吉礼敬鬼神,以凶礼哀邦国,以宾礼亲宾客,以军礼诛不虔,以嘉礼合姻好,谓之五礼。”后世修订礼典,大体都依:

吉、凶、军、宾、嘉

五礼为纲,对历代礼制有着深远的影响。1、吉礼

中国古代宇宙观最基本的三要素为天、地、人,《礼记·礼运》称:“夫礼,必本于天,肴于地,列于鬼神”。吉礼为五礼之冠,即祭祀之礼。为敬奉神与鬼的典礼,祭祀对象分为人鬼、天神、地示等三类。主要有祭天地、祭日月星辰、祭先王、祭先祖、祭社稷、祭宗庙等礼仪活动。

2、凶礼

凶礼即有关哀悯、吊唁、忧患的典礼。《周礼·春官·宗伯》记载:“以凶礼哀邦国之忧,以丧礼哀死亡,以荒礼哀凶札,以吊礼哀祸灾,以襘礼哀围败,以恤礼哀寇乱。”意为以凶礼哀吊救助邦国的忧患,以丧礼来哀吊死亡,以荒礼来救助饥荒与疫病的流行,以吊礼哀吊发生的严重自然灾害、水火灾祸,以襘礼相助被围而遭祸败的盟国,以恤礼慰问国内的动乱或曾遭寇乱的邻国。3、军礼

军礼即有关军事活动的礼仪。王者以礼治国,使天下归于大同,难免会遇到内部和外部的干扰,甚至兵火的威胁。《礼记·月令》记载:“以征不义,诘诛暴慢,以明好恶,顺彼远方。”礼乐与征伐,犹如车之两轮,不可偏废。

而军队的组建、管理等,也都离不开礼的原则。例如军队的规模,天子为六军,根据礼有等差的原则,诸侯的军队不得超过六军,而必须与国力相称,大国三军,次国二军,小国一军。当时的军力往往用战车的多少来衡量,故而,又有天子万乘,诸侯千乘,大夫百乘的说法。军队必须按照礼的原则,严格训练,严格管理。军礼分为大师之礼、大均之礼、大田之礼、大役之礼、大封之礼。此外,军队的车马、旌旗、兵器、军容、营阵、校阅等无不依一定的仪节进行。4、宾礼

宾礼是接待宾客之礼,即邦国间的外交往来及接待宾客的礼仪活动。如天子受诸侯朝觐、天子受诸侯遣使来聘、天子遣使迎劳诸侯、天子受诸侯国使者表币贡物、宴诸侯或诸侯使者。此外,王公以下直至士人的相见礼仪,也属宾礼。

中国自古就有“礼仪三百,威仪三千”之说,孟子曰“有礼者敬人……敬人者,人恒敬之”。而事业非礼不能兴旺,社会非礼不能安定,国家非礼不能强盛,礼之用,难以尽述。礼以伦理道德的外化形式对人们的行为规范进行指导,不但是一种文化积累,更是社会秩序稳定的保障。时至今日,礼之具体仪式,虽已随时代改革有所损益,而礼之原理和精神,不可偏废。 4、宾礼

(一)朝觐之礼

周代行分封制度,除周王直接控制的王畿地区外,其他地方都由同姓子弟或异姓功臣统治,他们受封为诸侯,镇守一方、拱卫王庭。根据《周礼》记载,王畿之内的诸侯,一年中要朝觐四次,称为“春朝、夏宗、秋觐、冬遇”;王畿之外的诸侯,则根据其封底距离京都的远近,各据其服数来朝。王畿外方五百里之地称为“侯服”,其诸侯一年一朝;侯服外方五百里称为“甸服”,其诸侯二年一朝;甸服外方五百里称为“男服”,其诸侯三年一朝;男服外方五百里谓为“采服”,其诸侯四年一朝;采服外方五百里谓为“卫服”,其诸侯五年一朝;卫服外方五百里称为“要服”,其诸侯六年一朝;九州之外,称为“藩国”,藩国之君一世一朝。《周礼》的要求较为理想化,现实生活中是很难实现的,《礼记·王制》中的记载恐怕更加贴合史实:周代诸侯五年一朝天子。 4、宾礼

(二)朝聘之礼

春秋以来,周王室衰微,诸侯聘于天子的制度也就日渐衰微;诸侯之间的使节却反而兴盛起来。一般每隔一段时间,各国都要派遣使者,互致问候。以卿为使者称为“大聘”,以大夫为使者称为“小聘”。

先秦时候对于朝聘的礼仪要求十分严格,周礼规定,诸侯聘于天子,必须以卿为使,以大夫为上介,以士为众介;聘使进入王畿时,必先通报“关人”,关人转报天子,待天子同意后,聘使才能入城。聘使被安置在馆舍之内,等候天子召见。觐见时要贡奉玉帛珍玩以及本国土产奇珍。觐见后,由王室盛情款待,再由王室使臣送其返国。诸侯之间的使节互聘,也有相同的礼节规定。(三)士相见礼

先秦时代,人与人相见的礼节主要有跪拜礼和揖礼。

1、拜礼

据《周礼》记载,拜礼有九种:“一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,五曰吉拜,六曰凶拜,七曰奇拜,八曰褒拜,九曰肃拜”。在这些拜礼中,以稽首、顿首、空首、肃拜最为重要。(三)士相见礼

稽首是最隆重的拜礼,是臣拜君之礼,其动作是屈膝而跪,两手相叠拱地,头慢慢俯及于地,停留片刻后起身。

顿首用于地位相等者之间,其行礼形式与稽首相同,但头顿地即起,故称顿首。

空首是君对臣的回礼,其行礼形式也与稽首相同,但头不及地,触手后即起,故又称为“拜手”。

肃拜是拜礼中最轻的一种,其拜礼是屈膝跪地,头微俯,手举向下,使用者一是将士,因其身披甲胄,不便跪拜;二是妇女。

(三)士相见礼

唐宋以后,人们的居处方式有很大改变,由于桌椅等家具日益普及,人们不再席地而坐,因而行跪拜礼比较麻烦,致使跪拜礼中的区别也日趋模糊,稽首、顿首等也混淆,后来跪拜礼主要用于对君父等尊长行礼,其余则多用于揖礼。

跪拜礼后来也有所变化,如清代觐见皇帝,行的是“三跪九叩礼”:现将马蹄袖放下,然后双膝跪地,挺直上身,右手伸平举止鬓角处,手心向前,放下,再举起,再放下,如此三次,即为一跪;反复这一动作三次,即为三跪九叩。

另有“碰响头”,即叩头至地,并要叩碰出咚咚的响声,这大多用于请罪等特定场合。5、嘉礼

《周礼·春官·大宗伯》记载:以嘉礼亲万民。嘉礼是西周五礼之一,嘉礼是饮宴婚冠、节庆活动方面的礼节仪式。嘉,美、善的意思。后代的帝王登基、太后垂帘、帝王圣诞、立储册封、帝王巡狩等,也属嘉礼。

嘉礼是和合人际关系、沟通、联络感情的礼仪。其主要内容有六:一曰饮食,二曰婚冠,三曰宾射,四曰飨燕,五曰脤膰,六曰庆贺。

嘉 礼的用意在亲和万民,其中饮食礼用以敦睦宗族兄弟,婚冠礼用以对成年男女表示祝贺,宾射礼用以亲近故旧朋友,飨燕礼用以亲近四方宾客,脤膰礼用以亲兄弟之国,庆贺之礼则用在国有福事时。5、嘉礼

乡饮酒礼

乡饮酒礼是敬贤尊老之礼,是古代地方行政管理工作的一项重要内容。历代常以乡饮酒礼作为推行教化的手段。汉代乡饮酒礼与郡县学校祀先圣先师之礼同时举行。唐代科举取士以后,地方长吏即以乡饮酒礼招待,后代发展为鹿鸣宴。明清时期,乡饮酒礼在孟春正月及孟冬十月举行,并伴有“读律令”和训诫致词的内容,以此劝导民众尊亲敬长,遵守国法。5、嘉礼

冠笄之礼

冠礼是指男子的成年礼仪。男子加冠后就被承认为成年男子,从此有执干戈以卫社稷等义务,同时也就有了娶妻生子等成年男子所拥有的权力。行冠礼的年龄,一般为20岁。加冠在古代是人生一件大事,一般在宗庙里举行,由父或兄主持。冠礼前,要以蓍草占卜,选定加冠的良辰吉日。冠礼时,“宾”(主持人)要给受冠者加三种形式的冠:先加缁布冠(用黑麻布做成),表示从此有治人特权;其次加皮弁(用白鹿皮制成),表示从此要服兵役;最后加爵弁(用葛布或丝帛做成) ,表示从此有生人之权。加冠后,“宾”还要给冠者取“字”。

5、嘉礼

冠笄之礼

笄礼 男子二十而冠,女子十五而笄。古代女子在15岁许嫁时举行的成人礼仪叫“笄礼”。笄礼由女性家长主持,负责加笄的是女宾。女宾将笄者头发挽成发髻,盘在头顶,然后著髻。加笄后也要取字。女子到了20岁,即便仍未许嫁,也要举行笄礼。古代对百姓的称呼古代对老百姓的称呼由于社会阶段文化典制等各方面的原因

带有一定的等级观念。

或因其被虏获而称为“黎”“隶”,

或因其众多而称其为“庶”

或因其衣食住行简陋而名之曰“白”“黔”"“褐”

或因其劳役而称其为“野"丁”等。

名称很多,有的已消失了,有的仍在使用。你能说出几个么?黎元

“黎”是“黑”的意思,与古代百姓所戴头巾有关,古时候百姓是将头发挽成髻,包上头巾而当时规定百姓只能用黑色头巾,故称百姓为黎民。与之相近的还有黎庶、黎首、黎元、黎氓等。

“穷年忧黎元,叹息肠內热。”

——杜甫黔首

“黔”也是“黑”的意思,当时的老百姓不能

戴冠,黑黑的头发露在外面,所以被称为“黔

首”。另一种说法也是认为百姓只能用黑色头

巾。黔首一词在春秋战国比较流行。

“焚百家之言,以愚黔首。

贾谊《过秦论》布衣

古代社会等级森严,普通人只能穿着麻织的布,质粗而价低,所以“布衣”也成了百姓的代称。百姓又称作白衣、白士、白丁、白身,是指没有功名的人,

“谈笑有鸿儒,往来无白丁。”

一刘禹锡《陋室铭》庶人

百姓还被称为庶民,庶也即众多的意思。又称“庶人”或“庶”

“庶人之在官者,教以行阵之节

《教战守策》其他称呼

此外,草民、生民、平民

小民、氓、民众、丁口、赤子也

都有百姓的意思古代日常见面礼仪“拱手礼”雕塑拱错了手

最近,四川乐山一组雕塑中的拱手礼被网友吐槽拱”错了。对此,吟诵非遗传人、文史专家、四川省国学教育研究会主

要发起人陈洪称,揖礼、拱手礼、抱拳礼等都各有讲究,“上述雕塑中男子行的即拱手礼,但是拱错了。 拱手礼,又叫作揖、抱拳礼,是中国人传统的见面礼仪。按照传统拱手礼的形式规矩,对手位、手形、身形都有具体要求。其中在手位的要求上,男子的作揖姿势是右手握拳,左手包住,而女子则相反,但女子不抱拳,只压手。

动作要领:

两手抱拳高抬,身体略弯,两脚并放,以示敬意。作揖时,抱拳晃动三下,类似磕三个头。【拱手】拱手礼较为随意,从礼节上也最轻,两手抱拳稍拱即收。与陌生人路遇如需打个招呼、问个路什么的,为避免不礼貌,因而拱手示敬,表示客气,便常用此礼。

【作揖】便显得略为敬重一些。两手合抱拱起再按下,同时低头,上身略微前屈。一般地位相当且有些身份的人,见面行礼讲求庄重,大多行作揖礼。其它如宾主间让座、敬酒、向人致谢、祝贺、道歉、请教等场合都多行此礼。【长揖】比作揖更为庄重,古时不分尊卑的相见礼,拱手高举,自上而至极下行礼行“揖”礼时,要弯腰,并且两手要在胸前撑起来,手心朝着自己,左手心压在右手背上,两只手臂围成一个圆形。上古时开始流行,不分长幼尊卑都可用。但多数用于平辈之间相见礼起源于春秋以前,不过在春秋时期流行跪拜礼,揖礼没有跪拜礼那么隆重。

【拜】我国古代特有的向对方表示崇高敬意的跪拜礼。行“拜礼”时,跪在地上,左手压右手放在地上,头伏在身前地上,停留一小段时间再抬头。相比于“揖"礼,“拜"礼更为郑重。

【再拜】拜两次为再拜,表示礼节之隆重,过去书信末尾也常用“再拜以表敬意。古代最重的礼叫'再拜稽首”,下跪拱手,手先下地,然后头至地,略作停顿,连做两次。臣拜见国君行此礼。【稽首】古代一种跪拜礼。正坐后两手叠并(与揖礼同),引手至地,头至手,运作舒缓,并停留一段时间。

应用:稽首是拜礼中最重者。祭祀活动、拜祖先、人生大礼中拜父母、拜师都行稽首礼。【顿首】其仪大致与稽首同,其区别在于稽首头至地时略有停留,动作舒缓而不显

着;而顿首则是头快速顿地而即起,动作

明显。

【空首】是国君回答臣下,或尊者对卑者的答拜礼。其仪是先跪而拱手,再低头,与胸平,头不至地,触手即起。后世遂演变成了男子间的常礼。【坐】古代席地而坐,坐时两膝着地,臀部贴于脚跟。坐法有讲究:“虚坐尽后,食坐尽前。"尽后”尽量让身体坐后一点,以表谦恭;“尽前尽量把身体往前挪,以免饮食污染坐席对人不敬。礼仪场合坐姿的基本要求是保持上身的正直。

【跪】两膝着地,挺直身子,臀不沾脚跟,以示庄重。在交往时,人们落座”当表示对对方的敬重时,便臀部离开双脚,上身挺直,称为“长跽”。【长跪】古代礼节之ー。古时席地而坐,坐时两膝据地,以臀部着足跟,比跪更为尊重。跪则伸直腰股,以示庄敬,其礼节较轻。

【跽】跪起,准备起身,膝尚在地上。“项王按剑而跽曰,“跽”也叫“长跪”,是一种庄重恭敬的表示。但这里有所不同,它是项羽在紧急状态下,由坐而立的过渡体态,是一种戒备状长跪态。【万福】一种古代妇女相见行敬礼的方式。称为“拜万福”,行肃拜万福礼,正身肃立,右脚后撤,同时双手握拳右手压左手交叠在小腹处。低头弓身屈膝,双目下视。口中还念着“万福”,向受礼者道贺多福多贵,礼毕起身保持肃立。【箕踞】若是不跪而将两足前伸,全身状若带柄畚箕,谓之“箕踞”;若是蹲着,谓之“蹲踞”这两种踞,小腿都没有向后,很不优雅,都是不合礼仪的古代文化常识:十二时辰十二时辰的来历

时辰是我国古代的计时单位。我国古代劳动人民把一昼夜划分成十二个时段、每一个时段叫一个时辰。十二时辰既可以指一天,也可以指任何一个时辰。

十二时辰制西周时就已使用。汉代命名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、哺时、日入、黄昏、人定。又用十二地支来表示,以夜半二十三点至一点为子时,一至三点为丑时,三至五点为寅时,依次递推。把无涯的时间,平分进琐碎寻常的日子里,把每一个日子,划分为时序分明的十二时辰,是祖先应对生活的智慧,时光倏忽,作息易变,在朝九晚六的今日,再次回顾十二时辰,总觉时轮井然,光阴宽绰,随便截取一段展开来都是藏在时光里的诗意中国子时PM23:00-AM1:00

子时别称“夜半",即半夜。“夜半”一词常见于古诗文。例如,“醉而送之,夜半而遣之”(《左传?哀公十年》);“有约不来过夜半,闲敲棋子

落灯花”(赵师秀《约客》丑时AM1:00-AM3:00

十二时辰的第二个时辰,指凌晨一点至三点。

丑时别称“鸡鸣”。鸡鸣即鸡叫,指天亮之前。丑时也称“荒鸡”。(清?戴亨《宿大石桥》去家三十里,犹隔一宵程。两岸众峰

敛,一钩新月明。近乡思意切,久别恨旋生。不寐听残夜,荒鸡下五更。)寅时AM3:00-AM5:00

寅时别称“平旦”,也可称“早旦”“平明”“旦明”“黎明”“昧日”“昧爽”等。“平旦"即太阳处在地平线上。古人常在诗词中使用“平旦这个词,如:“平旦出秦关,雪色驾车双鹿”(陆游《好事近》);“篷窗引

醉吟,搔首待平旦”(董嗣杲《舟上晚望庾楼》);“平旦驱驷马,旷然出五盘”(岑参《早上五盘岭》)。卯时PM5:00-AM7:00

卯时别称“日出"日始,日出即太阳升起。也可称作“日上"日生”“日始"“日晞”“破晓"等。“日出”一词在古诗文中较为常见“日出东方限,似从地底来”)李白《日出入行》);“东南日出照高楼,楼上离人唱《石州》")李商隐《代赠二首》);“日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷”(《陌上桑》辰时AM7:00-AM9.00

辰时别称“食时”,即古人吃早饭的时间。辰时也可称作“早食”“蚤食”“宴食等。“食时”一词早在《礼记》中便已出现:“故君子仕则不稼,田则不渔,食时不力珍,大夫不坐羊,士不坐犬。”诗文中“食时”作为时间的如“朝晨发兮那鄢郢,食

时至兮增泉”(王逸《九思守志》)等。巳时AM9:00-AM11:00

巳时别称“隅中”,有时也写作“禺中”,即临近中午。“隅中”一词早在《淮南子》中便已出现,“至于衡阳,是谓隅中”(《准南子。天文训》)。后世诗文中出现隅中"的,如宋人程珌《粥罢》诗:“饭已茶三啜,隅中粥一孟。陶然咏皇化,安用东封书。午时AM1100-PM13:00

午时别称“日中”,即太阳运行到中天的位置。“日中”一词在古诗文中使用相当频繁。“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”(《易.系辞下》),古人将太阳运行至正中天空时作为到集市上进行交易活动的标志,即日中时进行商品交换。再如,“日中困炎曦,到枕即昏睡”(郑刚中《午睡》)未时PMA1300-PM15:00

未时别称“日映”,又叫日跌、日央。“跌”即太阳偏西。未时的太阳向西偏过中天,与已时的太阳相对。“日映”早在《史记》《汉书》中便已出现,如:“且至食,为麦;食至日跌,为稷”(《史记,天官书》);后世诗文中也有用“日映”指时间的,如“日映孤舟出,沙连绝岛明”(马戴《送册东夷王使》)申时PM15:00-AM17:00

申时别称“晡时”,或写作“时”或“晡”。《准南子。天文训》谓:(日)至于悲谷,是

谓晡时。”"晡时坚坐到黄昏,手倦目劳方一

起”(韩愈《侯喜》);整履步青芜,荒庭

日欲晡”(杜甫《徐步》)等诗文中的“晡

时”"晡”哟指申时。除晡时”外,申时也可称本作“日稷”夕食”西时PM17.00-PM19:00

酉时别称“日入”,即太阳开始落山。“日入"与“日出”相对,二者是夜晚与白昼的分界标志,所谓“日出为昼,日入为夜"《元史,日历志》),同时也是古人休息与劳作的时间标志,即“日出而作,日入而息"。“日入”作为时间早在《左传》中便已出现,“右广鸡鸣而驾,日中而说;左则受之,日入而说(《左传宣公十二年》)。此外,“凌晨荷锄出,日入且未休"(刘基《杂诗》);“日入负担归,讴歌道中行”等诗句中的“日人”均指酉时。戌时PM19:00-AM21:00

戌时别称“黄昏”。“黄,地之色也。”"“昏,日冥也。”“黄昏”即指此时天地昏黄,一片朦胧。“黄昏”一词常出现于古诗文中,如:“月上柳梢头,人约黄昏后”(欧阳修《生査子》);“黄昏片月。似碎阴满地,还更清绝”(张炎《疏影》);“纤月黄昏庭院,语秘翻教醉浅”(纳兰性德《如梦令》)。亥时PM21:00-PM23:00

亥时别称人定",意即此时夜已深,人们已经安睡。“臣夜人定后,为何人所贼伤,中臣要害"(《后汉书来歙传》);腌腌黄昏后,寂寂人定初”(《孔雀东南飞》);“人定月胧明,香消枕簟清(白居易《人定》)。等诗文中的“人定”均指亥时。此外,亥时也称定昏”。 坟、墓、冢、陵之区别 在古代活着的住的地方有等级之分——民家、官宅、王府、皇宫,然而就是上天堂同样有皇崩、王薨、官卒、吏不禄、民殁(mò),而坟、墓、冢、陵讲得就是上天堂的归属地的说法。【坟】:有隆起的土丘 古代平民仙逝后,埋葬的土丘就是坟。福垊这里要说一句,今天所有土葬称什么什么墓,严格来说都是错误的,准确说法就是坟。不过,现在的坟已经没有等级之分了。另外坟在古代还有受了冤屈的人叫坟,因为坟有隆起的土堆,意味有冤枉。坟的样式是下方的坑是方形的,上面的土丘是圆锥形(或圆柱形)的,有天圆地方之意思。【墓】:无隆起的土丘 兴亡百姓皆苦,故而百姓是坟。为啥?冤啊!而较为富贵的商人、小吏、士兵、知识分子等,他们基本是王朝的底层受益者,所以他们不冤,故而墓葬都是平的。不过,这是遥远的古代,到了后来只要是一般富贵人家仙逝后,他们的墓葬地都称为墓。福垊给您举个栗子,您看像西方还有日本的墓葬都是平地,不过上方有个墓碑。这在遥远的古代就是典型的墓。还有安葬在日本大阪的清兵墓地,也是平地。不过,严格来说“墓而不坟”是没有任何标识的,包括植树和墓碑,这先秦之事了。【冢】:高大的坟墓 冢从“勹(bao)”从“豖(chu)”,注意,不是“冖(mi)”,不是“豕(shi)”,本意是高大的坟墓。安息的则是将相显宦之类,甚至安葬的还有少数民族的王后,比如青冢就是四大美女王昭君的墓葬。此外,仅仅埋有死者的衣冠,或者什么也没埋而立碑的高大墓葬都称呼为冢,前者就是传说中的衣冠冢,后者就是疑冢。衣冠冢著名的是有黄帝、杨贵妃、史可法、袁崇焕、孙中山等,孙中山的衣冠冢在北京海淀区香山公园北侧的碧云寺内。而疑冢比较典型的有曹操七十二疑冢。不过七十二疑冢只是一个骗人的传说,专家证实所谓的疑冢不过北朝大型古墓群,有一百三十四座之多。【陵】一国之君(含个别诸侯国)或一 国之主的墓葬地 陵的本意是大土山,到了战国中期后,秦楚赵等国君王所葬地称之为陵。后世皇帝不仅统称陵,而且还有不同的具有美好意思的前缀字进行区分。福垊感觉汉朝以后的亲王可能也称为陵,比如梁孝王陵,明朝第一王陵鲁荒王陵。黄帝炎帝的墓葬也称为陵,不过他们的陵墓连衣冠冢都算不上,最多是疑冢,或者是后世的发明。一心相当皇帝的袁世凯,死后的墓葬称为林,另外孔子、关羽、张作霖的墓葬也是林。而坚决反对皇帝的孙中山的墓葬却被称为中山陵。当然有的还加了个字叫中山陵园。后来,为了纪念烈士,我们也称呼烈士的墓葬为烈士陵园。陵终于从皇帝走向了民间。座次尊卑官位的尊卑

古代中国,是“左”尊还是 “右”尊,并不是一成不变的,在不同的时期和时代,存在着不同的规定。

周、秦、汉时,我国以 “右”为尊官职以右为尊,《廉颇蔺相如列传》:“以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。”

建筑与堂室座位尊卑

古代座次的尊卑与建筑是相关联的。古代居住建筑一般都是堂室结构,前堂后室。

在堂与室中举行礼节活动,尊卑次序的讲究是不同的。堂室座位尊卑

古代的室在堂后,南墙开一窗,称作“牖”,牖东有窄茸墙,墙东为户(门),因此室内最尊的座次是坐西面东,其次是坐北向南,再次是坐南面北,最卑是坐东面西。

在堂中会客,则以面朝南的座位为尊。座次的尊卑顺序为南向(面朝南)、西向、东向、北向。室宴会的座次

《鸿门宴》中“项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐;亚父南向坐,亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。”宾主之间,应该是宾客向东,主人向西。这里首先表明项羽骄横自大,目中无人,刚愎自用,甚至把刘邦放在范增的下边,故而张良也就只配“西向侍”了。其次也表明了刘邦在当时的情况下能够以屈求伸,他甚至甘居范增下位,主动迎合了项羽骄傲的心理,从而保全了自己。车座的尊卑

古代车座分左中右。座次以左为尊,空着左边的位置以待宾客称“虚左”。古人尚左,与华夏建筑文明起源于黄河流域直接相关。在黄河流域生活,为了取暖避寒,起初建筑物都是坐北朝南, 。大门既朝南,则朝大门方向往外看时,左边即东边,右边即西边。左为旭日所出,右为落日所入,左为阳,右为阴。将此左尊右卑的概念,延伸到一切具有左右分别的情况。当时是父权社会,男尊女卑,因而男左女右。稍后重文轻武,因而文左武右。 尝召客饮,坐其兄盖侯南向,自坐东向,以为汉相尊,不可以兄故私桡。武安由此滋骄,治宅甲诸第。《史记.魏其武安侯列传》1.坐:使……坐。

2.桡:曲,屈尊。

3.甲诸第:胜过其他贵族的第宅。甲,居头等。第,府第。市买:购买。 公子于是乃置酒,大会宾客。坐定,公子从车骑,虚左,自迎夷门侯生。侯生摄敝衣冠,直上载公子上坐,不让,欲以观公子。信陵君虚左以待1. 置酒:备办酒席。

2. 从车骑(jì):带着随从车马。从:使……跟从,动词的使动用法。

3. 虚左:空出尊位。古代乘车以左位为尊。

4. 摄敝衣冠:撩起破旧的衣服。摄:拉、拽、撩起。敝:破旧。衣冠:衣服。偏义复词,冠没有意义。

古 代 的 “榻”历史文化常识——榻

西汉后期,出现了“榻”这个名称。榻在当时专指坐具,与床(坐卧具,见课件“床”)很像,但比床小。《释名》:“长狭而卑者曰榻。” 徐稚字孺子,"屡辟公府,不起。时陈善为太守,以礼请署功曹,稚不免之,既谒而退。蕃在郡不接宾客,唯稚来特设一榻,去则县之"。《后汉书·徐稚传》1、辟:征召。

2、谒:拜见。

3、县:通“悬”。

说明那时的榻日常是悬挂在墙上,来了客人再拿下来,所以后来引申出“下榻”。“扫榻以待”的意思也是扫除榻上的灰尘,等待客人到来。这些都说明,初期的榻是供临时休息的坐具。东汉墓壁画中的小榻历史文化常识——榻的发展

魏晋南北朝以后,床和榻的功能难以截然分清了。《说文解字》:“榻,床也。”注释云:“榻即是床,长窄而低的坐卧用具”。《通系文》说得更为详细:“床三尺五曰榻,板独坐而曰枰,八尺曰床。”此后成语中的“卧榻之侧,岂容他人安睡”,也明确的说明了榻的功用。这时的榻已是可坐可卧之具,身窄而长,或置于卧室,或置于厅堂。历史文化常识——榻的发展

据西晋皇甫谧《高士传》记载,汉末魏初时人管宁,归隐后常跪坐于一木榻之上,历时50余年,未尝箕踞而坐,榻上当膝处都被磨穿了,古人称此为“坐穿”。管宁所坐的榻称为藜床,是以藜茎所做的木榻。坐穿藜床的人有一种定性,心如止水,不随世间功名利禄沉浮求名求利,不奔走于权贵之门,是一位世外高人。历史文化常识——榻的发展

自汉末以来,文人雅士和隐士们都必备一榻,以竹榻、石榻、木榻来说明自己的清高和定性,表示自己不被世间功名利禄所吸引。文人们在坐榻之上下棋、交流,或终日参悟人生,或静观万物,参禅论道。榻也成为社交或文人雅聚的重要道具,于是,床榻上卧着名士,绣榻上坐着佳人,在历代书画作品中的形象也格外引人注目,常常被绘于画面的中心位置。古代衣服的左、右衽历史文化常识——古代衣服右衽

(1) 上古时代,上衣多为交领斜襟,中原人崇尚右,习惯上衣襟右掩,称为右衽。(即右边衣领紧贴身体,左边衣领压到右边衣领上)历史文化常识——古代衣服左衽

(2) 而北方诸族崇尚左,衣襟左掩,是为左衽。历史文化常识——左衽特例

(3)但明代初期,除少数民族服装外,左衽也非常常见,尤其是女装,但华夏服装依旧以右衽为主。现出土古代服装绝大部分也为右衽。历史文化常识——左衽的文化意义

(3)服饰左衽是周边落后民族相对于汉族在服饰、文化和生产生活上存在显著差异的外在表现;在华夏文化中,人们认为生者衣襟左衽是对华夏传统文化与精神的背离,或用“左衽”表示落后、野蛮的异族;在儒家“尊王攘夷”思想基础上,“左衽”更被视为家园遭入侵、占领,甚至国家被异族灭亡、华夏文明沦落的标志。1、尔来十五年,残虏尚游魂。遗民沦左衽,何由雪烦冤。

2、哀哉六十年,左衽沦胡尘。抱负虽奇伟,没齿不得伸。

3、遗民久愤污左衽,孱虏何足烦长缨。霜风初高鹰隼击,天河下洗烟尘清。

——《剑南诗稿》子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也。”

《论语》①微:无,没有。

②被,同“披”。

③谅:遵守信用。这里指小节小信。

④自经:上吊自杀。

⑤渎:小沟渠。影视作品和教材中的错误新版《三国》中的曹操穿错了衣服的屈原箕 踞 而 坐历史文化常识——箕踞

箕踞,两脚张开,两膝微曲地坐着,形状像箕。这是一种不拘礼节、傲慢不敬的坐法。比喻轻慢傲视对方的姿态。历史文化常识——胫衣

商周时期人们衣服的基本形制是上衣下裳。穿在上身的称为衣穿在下身的称为裳。裳其实是围裙掩住下体,在裳的里面人们腿上只穿着两只今天像袖套一样的裤子,没有裤裆也没有裤腰,只用带子连接系在腰上叫“胫衣”。之所以得此名是因当时裤子只遮住胫部而膝盖以上部位则完全赤裸。为了隐藏这种不雅,们通常在腰部加一条类似围裙的服饰。历史文化常识——裳

那个时候的汉族人穿衣服的习惯是上衣下裳。裳即是裙,“裳”在最初,只是将布裁成两片围在身上,到了汉代,才开始把前后两片连起来,成为筒状,这就是现在所说的“裙”。裙子里面一般只穿一件“胫衣”,跟袖子差不多,用带子连接系在腰上,没有裤裆也没有裤腰,膝盖以上部位则完全赤裸。 沛公方踞床,使两女子洗足。郦生不拜,长揖,曰:“足下必欲诛无道秦,不宜踞见长者。”於是沛公起,摄衣谢之,延上坐。《史记·高祖本纪》1.床:坐具。

2.摄衣:撩起衣裳下摆。

3.延:请。 孟子妻独居,踞,孟子入户视之,向其母曰:"妇无礼,请去之。"母曰:"何?"曰:"踞。"其母曰:"何知之?"孟子曰:"我亲见之。"母曰:"乃汝无礼也,非妇无礼。《礼》不云乎?'将入门,问孰存。将上堂,声必扬。将入户,视必下。'不掩人不备也。今汝往燕私之处,入户不有声,令人踞而视之,是汝之无礼也,非妇无礼也。"于是孟子自责,不敢去妇。孟子欲休妻1.户:此处指内室。

2.去:除去,去掉。此处指男方把女方赶回家,即休妻。

3.堂:正屋,客厅。

4.燕私:闲居休息。古人认为“箕踞”是失礼的行为也是分场合的,并非是一概而论。当着外人的面、长者的面,或者公共场所,箕踞是失礼的行为,甚至还很严重。如果是在自己的家里,没有外人,怎么舒适怎么坐,并不会被认为是失礼。就像是以前的“膀爷”,也只是在公共场所才会被认为是不文明。秦汉货币——半两历史文化常识——秦朝货币

(1)半两钱

秦朝统一天下后,统一各国货币,发行了金属货币,黄金为上币,“半两钱”为下币。历史文化常识——秦朝货币

(1)半两钱

每个半两钱标准重量规定为12铢(秦朝制度,一两是24铢)。据说钱币上“半两”二字由李斯所写。历史文化常识——秦朝货币

(2)半两钱的购买力

1975年湖北云梦睡虎地11号墓出土了大批秦简,其中记载:每一枚半两钱可以买到的小米重量相当于今天的1公斤。历史文化常识——秦朝货币

(3)秦国百姓工资标准

据《睡虎地秦墓竹简·司空律》记载,每个服劳役者每日的工资报酬是八个钱,伙食费是二个钱。“高祖以吏繇咸阳,吏皆送奉钱三,何独以五。”

以吏:以吏员的身份。

繇咸阳:去咸阳服徭役。繇,同“徭”,名词作动词用。咸阳,秦国首都。

皆:都。

奉钱:资助之钱。

何独以五:唯独萧何送了五个大钱。

备注:一个大钱相当于100个秦代流通的小钱。(也就是说别人随刘邦一个月工资的人情,萧何随了一个半月的。)《史记·萧相国世家》古代爵位制度剧情版 关于我国古代的爵位制度起源,现在还未有定论,不过正史上关于爵位制度的明确记载应始于西周,然后历经各朝各代演变完善,沿用了2000多年。一般分为五等:公,侯,伯,子,男。一等爵位:公爵

一般享有此爵位的,或是开国元勋,或是皇亲国戚,或是前朝遗老,高于一般正一品官衔。《知否知否应是绿肥红瘦》中的小公爷齐衡,父亲是齐国公,母亲是平宁郡主,作为家中独子,其地位可见一斑。二等爵位:侯爵

爵位也非常高,而且此爵位多为军功受封的较多。顾廷烨家就是侯爵府。所以顾家的门第还是很高的,此外,他还继承了外公白氏的产业,可谓是地位显赫,且富且贵。二等爵位:侯爵

盛家四小姐盛墨兰后来也嫁给了永昌侯府的梁家六少爷梁晗。三等爵位:伯爵

爵位也不低,盛家长女盛华兰所嫁之人袁文绍家,便是忠勤伯府,不过是第二子,不能承袭爵位。不过门第对盛家来说,已经算是高攀了(盛老爷是五品官)。四等爵位:子爵

看似很低,其实也不算低的。也算一方诸侯,有自己的封邑。战国七雄里的楚国,就是子爵衔。所以有爵和没爵差别还是很大的。五等爵位:男爵

男爵是爵位里最低的,历史上提及的比较少,地位比普通大夫高一点点,据《史记》记载,为方圆30里左右的“地主”。历史上唯一的男爵藩国为许国。大雁——古人婚礼中的重要信物 在古人眼里,大雁是最能诠释爱情忠贞的动物了。以至于从远古的周朝开始,大雁已经成了婚礼中最重要的信物。

古人举行婚礼的六道必要程序:

纳采 、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,其中竟然有五道程序必须用到大雁。

一礼:纳采

“六礼”中的第一礼。 男方请媒人带上礼物向女方提亲, “昏礼。下达,纳采用雁 ” 。这一项程序当中的礼物必须是一只活的大雁。纳采意味着全部婚礼程序正式开始。二礼:问名

女方对亲事表示首肯之后,男方派人到女方询问女方名字,女方回信告知女子的出生年月和生母姓氏等,即俗话所说的交换生辰八字。“宾执雁,请问名。” 这一项仪式中必备信物仍然是大雁。三礼:纳吉

男方通过占卜得到吉兆之后,备好礼物通知女方,正式定下婚姻。“纳吉,用雁,如 纳采礼。” 而这一程序中的“吉祥物”仍然是大雁。四礼:纳征

也称为纳币。男方派人送各类礼物给女方,这一项相当于现在的“彩礼”。彩礼当然是要越丰厚越实惠越好,而大雁在婚礼中呈现的主要是其独一无二的象征意义,并不代表实际的财富,因此六礼中唯有纳征礼无须用雁。五礼:请期

“请期,用雁。”男方占卜得出婚礼的吉日之后,派人通知女方,征求女方同意,这一项仪式也必须送上大雁作为信物,没有大雁也可以用鹅代替,毕竟大雁不是那么容易捉到。六礼:亲迎

也就是新郎穿上隆重的礼服亲自到女方家里,迎接新娘。在亲迎礼中,“北面,奠雁” 仍是必不可少的一项仪式,“奠雁”就是“献雁”的意思,新郎到新娘家迎亲必须首先进献大雁。

在古代婚姻中,大雁为何能成为唯一必需的“见面礼”、并且上升为神圣的象征符号呢?

据说和大雁的生活习性有关,秋天寒冷的时候,大雁要往南飞过冬,春天转暖的时候飞回北方,是一种非常守信的动物。大雁在群飞的时候长幼有序地进行排列,前鸣后和,是一种非常守礼的动物,而家庭的和谐也需要相敬如宾,守礼守节,因此大雁就成了美满婚姻的“吉祥物”,在整个婚姻程序中占据了至关重要的地位。用大雁做见面礼,包含了人们对婚姻美满的寄托。

南来北往的候鸟很多,为什么独独大雁能成为婚姻的吉祥物呢? 其中更重要的原因还是古人认为大雁是一种从一而终的动物。据说大雁对爱情非常忠诚,配对后的大雁在其中一只死亡之后,另一只会终生不嫁或终生不娶。

雁群晚上休息时,在群外站岗放哨的多是孤雁,一旦发现危险,孤雁就会以哀鸣声警示群雁。甚至有的大雁在配偶死亡之后还会自杀或者郁郁而终……在古人心目中,大雁就是这样一种专一、重感情的动物。

古代新郎迎娶新娘时以大雁为礼,也是对妻子不离不弃的承诺。虽然古代男性可以一妻多妾,但以正式的婚礼仪式迎娶进门的正室夫人却只能有一位。从制度上来说,古代的婚姻其实也是一夫一妻制。

守礼守信,从一而终,让大雁成为婚姻神圣的信物。

五 服 丧 礼历史文化常识——五服丧礼

“服”即“丧服”,是家族中死了人,须按亲疏、辈分规定穿戴孝服,又称“服丧、守制、守孝”。

古礼中,按生者与死者的亲疏关系,规定了五个等级(斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻),故称“五服”。历史文化常识——斩衰

1)斩衰(cuī,炕蜷粒?? 第一等,用粗生麻布制服,断处不缉边,服期3年(实际服期多为25个月除孝)。

古诸侯为天子,臣为君,男子、未嫁女为父,长房长孙(承重孙)为祖父,妻妾为夫,均服斩衰。

(明、清,子及未嫁女为母,长房长孙为祖母。子妇为姑(婆),也改齐衰3年为斩衰)。

女子服斩衰并须以生麻束发成丧髻。历史文化常识——齐衰(榱)

2)齐衰(zīcuī):第二等,用次等粗生麻布,缝衣旁及下边。又分为五等:

3年(明以后改斩衰):父卒,子为母,母为长子。

1年(杖期jī):父在为母,夫为妻。

1年(不杖期):为祖父母、伯叔父母、在室的姑、姊妹、兄弟、侄等。

5月:为曾祖父母等。

3月:为高祖父母等。历史文化常识——大功、小功、缌麻

3)大功:第三等,用粗熟布为丧服,9个月。

男子为堂兄弟、在室堂姊妹、出嫁的妹妹、姑母等。

4)小功:第四等,用稍粗熟布为丧服,5个月。

为伯叔祖父母、堂伯叔父母、再从兄弟、堂姊妹、外祖父母等。

5)缌(sī)麻:第五等,用稍细熟布为丧服,3个月。

为伯叔曾祖父母、伯叔堂祖父母、族伯叔父母、族兄弟、再从侄、在室的曾祖姑、堂姐姑及族姑、外孙、外甥、女婿、岳父母等。

五服之外,古代还有一种更轻的服.丧方式,叫"袒免"。在史籍中记载:朋友之间,如果亲自前去奔丧,在灵堂或殡.葬时也要披麻;如果在他乡,那就'袒免'就可以了。袒,是袒露左肩;免,指不戴冠,用布带缚髻。 既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。《陈情表》1.祚(zuò):福分。

2.期功强近之亲:指比较亲近的亲戚。古代丧礼制度以亲属关系的亲疏规定

服丧时间的长短,服丧一年称"期",九月称"大功",五月称"小功"。

3.茕(qióng)茕孑(jié)立:生活孤单无靠。茕茕,孤单的样子。孑:孤单。 6)五服制度反映出三大特点:

(1)血统等级。以五服内为亲,外为疏。

(2)重男轻女。如妻为夫守孝3年,夫为妻只1年。明前子为父居丧3年;父在,为母1年。

(3)重嫡轻庶。庶子为嫡母服丧3年,嫡子不为庶母服丧(后改1年)。长子长孙(承重孙,嫡长子已死,由长孙承丧祭)在服丧中都最重要。民间对以上五等服制,通常没有严格区分。一般也不按“五等服制”到期换服,而是逝世3年后统一换服,称除服、服阕。

本来的五服指的是五种孝服,后来,五服也指代五辈人,比如在山东胶东半岛一带,有"五服之内为亲"的说法,就是利用上面那句话,往上推五代,从高祖开始,高祖、曾祖、祖父、父、自己,凡是血缘关系在这五代之内的都是亲戚,即同出一个高祖的人都是亲戚,从高祖到自己是五代,就成为五服。五服之后则没有了亲缘关系,也可以通婚。一般情况下,家里有婚丧嫁娶之事,都是五服之内的人参加。

总角:八九岁至十三四岁的少年。(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称。)

束发:男子十五岁。(十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)

弱冠:男子二十岁。(古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称) 黄口:十岁以下。 豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。 及笄:指女子15岁。(笄,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁) 而立:男子三十岁。(立,即“立身、立志”) 不惑:男子四十岁 不惑:男子四十岁 花甲:六十岁。 古稀:七十岁。 耄耋:八十岁。 鲐背之年:九十岁。 期颐:一百岁地理常识 九州,中国的代称。一般指冀州、徐州、兖州、青州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州。 中原,广义上是指黄河中下游地区。狭义上的中原指今河南省。 海内,古代传说我国疆土四面环海,故称国境之内为海内。 四海,指天下、全国。 江河,古代许多文章中专指长江、黄河。 江东,指长江以东地区,古人以东为左,故又称江左。

江表,长江以南地区,从中原看,地处长江之外,故称。 江东,指长江以东地区,古人以东为左,故又称江左。

江表,长江以南地区,从中原看,地处长江之外,故称。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。 南京,又称建康、金陵、江宁、白下等。 扬州,又称广陵、维扬。 杭州,又称临安、武林等。 苏州,又称姑苏、平江等。蛮荒时代的古代刑罚 例:谪戍之众,非抗于九国之师也。(《过秦论》) 谪戍:流刑,将有罪的人流放到边远地区防守。

课本注为“被征发戍守边远地区”是不准确的。?不死之刑谪戍 笞例:履至君而制六合,执敲扑而鞭笞天下。(《过秦论》) 笞:古代新五刑的一种,用竹板或荆条打人背部或臀部。笞刑自十至于五十下。敲扑,刑具,短的叫敲,长的叫扑,这里指用严酷的刑罚来奴役天下的百姓。?杖宰严限追比,旬余,杖至百。(《促织》)

杖:杖刑是一种用大荆条或大竹板打臀、腿、背的刑罚。隋代把它定为五刑之一,沿用到清代。

髡(kūn)髡又称髡首,剃去犯人头发的刑罚。

阴阳头黥(qínɡ)黥是古代的一种刑罚,即墨刑,是古代五刑之一。即用刀刺刻犯人额颊等处,再涂上墨,作为惩罚的标记,用来惩治犯有轻罪的人。古书记载“臣不正君,服墨刑,凿其额,涅以墨”,指的就是墨刑,即黥刑。

适用于异族俘虏和其他罪人.商朝惩戒官吏.劓劓刑:割鼻子

劓也是古代五刑之一,是一种割鼻子的刑罚。这种刑罚大约起于商代。《史记·商君列传》记载:“行之四年,公子虔复犯约,劓之。”

奸宄盗攘伤人

汉文帝时,将应受劓刑的罪改为笞刑。

在隋以后,刑典中即不再有劓这种刑罚。

刖刖(yuè):刖刑是古代的一种酷刑,是一种砍掉脚的刑罚。“昔卞和献宝,楚王刖之”一句中记载的就是这种刑罚。

决关梁、 越城郭盗窃者。

膑膑(bìn):膑刑是古代的一种剔去膝盖骨的酷刑。《汉书·司马迁传》中“孙子膑脚”即指膑刑。

宫刑宫刑;又称腐刑,是仅次于死刑之刑。男子阉割生殖器,女子幽闭。因犯人阉割后畏风须暖,要在蓄火如蚕室之宫刑狱中将养百日,所以宫刑也叫做隐宫、下蚕室。

死刑 大辟大辟是古代五刑之一,是一种砍头的刑罚。周、商、春秋、战国等时期,为死刑的通称。

适用于降叛、 贼寇、 惯犯、 弑君、 杀亲等罪。

炮烙

炮烙:炮烙相传为商代纣王所用的一种酷刑。用炭烧铜柱使之热,令有罪者爬行其上。人堕入火炭中被烧死。

汤镬:汤镬也是古代的一种酷刑,是把人投入到滚汤中煮死。

汤镬

车裂车裂:车裂也是古代的一种酷刑,即将人头、四肢分别拴在五辆马车上,同时分驰,撕裂肢体。也称“辕裂”,俗称“五马分尸”,“秦惠王车裂商君”,商鞅就是受车裂之刑而死的。

凌迟凌迟:凌迟是古代最残酷的一种死刑。五代时开始在刑法外另设立凌迟一条。宋代凡是犯所谓“大逆”及“逆伦”等罪的人多用此刑,元代将凌迟(俗称“剐刑”)正式列入刑法之内,明清两代沿用。

凌迟凌迟:凌迟是古代最残酷的一种死刑。五代时开始在刑法外另设立凌迟一条。宋代凡是犯所谓“大逆”及“逆伦”等罪的人多用此刑,元代将凌迟(俗称“剐刑”)正式列入刑法之内,明清两代沿用。

在汉语中,“凌迟”也做“陵迟”,“陵”是土丘,“迟”是动词,意思是“缓缓刮平”。荀子有言,“三尺之岸,而虚车不能登也。百仞之山,任负车登焉。何则?陵迟故也”,意思是,三尺陡岸,空车上不去,百仞高山,车可负重登顶,为啥,因为山坡缓缓。于是,缓缓登山,慢慢割肉,奥妙尽在其中。 即民间所说的“千刀万剐”。凌迟用于死刑名称,则是指处死人时将人身上的肉一刀刀割去,是一种肢解的惩罚,即包含身体四肢的切割、分离。清朝末年1905年拍摄的照片,显示为真正的“八刀刑”处决。

八刀刑,刽子手利用一篓编上号码的锋利刀具:第一刀,切胸口(一律从左侧开始,下列其他部位亦然);第二刀,切二头肌;第三刀,大腿;第四刀和第五刀,切手臂至肘部;第六刀和第七刀,切小腿至膝盖;

第八刀,枭首。肢解后的尸体残骸放入篓子里,头颅则公开示众,期限不定,这是清朝末年的做法。

腰斩

弃市:弃市是古代在闹市执行死刑,并将尸体暴露在街头的一种刑罚。秦、汉、魏、晋各代,这种刑罚极为流行。隋唐两代以后,虽然没有列为刑罚种类,但是执行死刑,一般都用弃市

弃市

腰斩:腰斩也是古代的一种酷刑,即将罪人从腰部斩断。

《史记·商君列传》:“不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏。”

枭首枭首:枭首,将斩下的首级悬于高处示众。

菹醢菹醢:菹醢(zū?hǎi),一种酷刑,把犯人剁成肉泥.

其他刑罚

铅的熔点是327.5°C,所以无论灌锡或灌铅都能把人烫死。而且熔化的锡或铅一入肚腹就会凝固成硬块,这种重金属的重力也能致人死命。

明清科举考试制度等级第一级:童试 童试即童生试,是明清两代取得生员(秀才)的入学考试,是读书士子的进身之始。参加童试仅为考取一个官方学校生员资格,以求进入官方国有学校。 童试包括县试、府试、院试三阶段。 第一场:县试

在各县进行,由考生所在县的县令主持。每年一次。

第二场:府试

通过县试后的考生有资格参加府试。府试在管辖本县的府进行,由知府主持。

通过县、府试的读书人便可以称为童生。不管年龄大小,未考取生员(秀才)资格之前,都称为童生(文童/儒童) 。

“孔乙己原来也读过书,但终于没有进学,又不会营生。 ” 鲁迅笔下的孔乙己就一辈子也没有通过“童生试”,因此被戏称为“老童生”。 第一级:童试岁试到官办的府、州、县学读书附生增生廪生科试乡试 第三场:院试

各地考生在县或府里参加考试,由各省学政主持,学政又名提督学院 ,故称这级考试为院试。院试是为了取得参加正式科举考试的资格。院试的第一名的称为案首。

清朝的院试每三年举行两次,包括岁试和科试两种。各省学政一任三年,到任后第一年举行岁试,科试于准备乡试之年前行之。童生通过岁试,就算“进学”了,可以到官办的府、州、县学读书,即成为国家的学生,称为生员,俗称秀才、相公。岁试成绩优良的生员方可参加科试,科试通过了,方准许参加更高一级的乡试。

生员分为三等:廪生、增生、附生。统称诸生。

廪生:秀才经过岁、科两试成绩优秀者,政府月给廪食,称“廪生”。

增生:后又于正额之外增加名额称为增广生员。简称“增生”,但无月米,地位次于廪生。

附生:因初入学,附于诸生之末,故称为附学生员。

庠生:古代学校称庠,故学生称庠生,为明清科举制度中府、州、县学生员(秀才)的别称。清时在县学考取的叫“邑庠生”,在府学考取的叫“郡庠生”。

?初级入学考试 第二级:乡试 明代正式科举考试分为乡试、会试、殿试三级。

乡试是正式科考的第一关。明、清时期,每三年举行一次,又称“大比”。一般于八月在京城及各省省城举行,亦称“秋闱”。各省多在城东南建立贡院,作为乡试的考场,大门正中悬挂“贡院”二字大匾。

由朝廷选派翰林、内阁学士赴各省充任正副主考官,主持乡试。主要考《四书》《五经》、策问、八股文等,各朝所试科目有所不同。清朝时是在子、卯、午、酉年举行,遇上皇帝喜庆亦会下诏加开,称为“恩科”。

乡试中举叫乙榜,又叫乙科。放榜之时,正值桂花飘香,故又称 “桂榜”。考中者称为“举人”,第一名称“解jiè元”,第二名称为亚元,第三、四、五名称为经魁,第六名称为亚魁。中了举人原则上即获得了选官的资格。凡举人均可参加次年在京师举行的会试。邻居道:“范相公,快些回去!你恭喜中了举人,报喜人挤了一屋里。” 第三级:会试 会试是古代科举制度中的中央考试。所谓会试者,共会一处,比试科艺。

各省的举人及国子监监生皆可应考,以往各届会试中未中的举人也可一同应试。由礼部主持(故又称“礼闱” ),由翰林或内阁大学士主考 ,在北京内城东南方的贡院举行,每三年一次,连考三场,每场三日。若乡试有恩科,则次年也举行会试,称会试恩科。

会试时间是乡试次年二月(清乾隆以后改在三月),因考试在春天,又称“春试”或“春闱”。因为当时正值阳春四月,杏花绽放,故称“杏榜”。会试放榜,可谓“杏榜题名”。录取者称为“贡士”(向皇帝贡献的人才) ,第一名称为“会元”。

会试揭榜后,中式者于下月应殿试。 吴敬梓 《儒林外史》中的反面人物 第四级:殿试 殿试是科举制最高级别的考试。得到贡士资格者可以参加同年四月的殿试。由皇帝在殿廷上主持和出题,故又称“廷试”。

录取分为三甲:一甲三名,赐“进士及第”的称号。第一名称状元(鼎元),第二名称榜眼,第三名称探花,合成“三鼎甲”;二甲若干名,赐“进士出身”的称号;三甲若干名,赐“同进士出身”的称号。二、三甲第一名皆称“传胪”,一、二、三甲统称进士。殿试后立即授职,状元授翰林院修撰,榜眼、探花授翰林院编修;其他进士要经过考核(称朝考),成绩较好及年龄较轻者获得进入翰林院任“庶吉士”。其余成绩较次的进士则可能任六部、中书、御史或知县等职。

录取名单因用黄纸写,故而称黄甲、金榜。

五礼 中国的礼仪文化源远流长,自古以来,中国就被誉为“礼仪之邦”。可见,礼仪在中国的地位是多么的重要。如今,也深得后世子孙们学习,并引以为荣。早在西周时期,中国传统礼仪文化就已十分完备,其礼仪制度《周礼》被后世奉为“古制”,延续了几千年。

《周礼》中对礼法、礼仪作了权威的记载和解释,并制定礼仪制度的基本结构,将“礼”划分为五类,称为“五礼”。那么,五礼包括什么礼呢?

《隋书?礼仪志一》:“以吉礼敬鬼神,以凶礼哀邦国,以宾礼亲宾客,以军礼诛不虔,以嘉礼合姻好,谓之五礼。”后世修订礼典,大体都依:

吉、凶、军、宾、嘉

五礼为纲,对历代礼制有着深远的影响。1、吉礼

中国古代宇宙观最基本的三要素为天、地、人,《礼记·礼运》称:“夫礼,必本于天,肴于地,列于鬼神”。吉礼为五礼之冠,即祭祀之礼。为敬奉神与鬼的典礼,祭祀对象分为人鬼、天神、地示等三类。主要有祭天地、祭日月星辰、祭先王、祭先祖、祭社稷、祭宗庙等礼仪活动。

2、凶礼

凶礼即有关哀悯、吊唁、忧患的典礼。《周礼·春官·宗伯》记载:“以凶礼哀邦国之忧,以丧礼哀死亡,以荒礼哀凶札,以吊礼哀祸灾,以襘礼哀围败,以恤礼哀寇乱。”意为以凶礼哀吊救助邦国的忧患,以丧礼来哀吊死亡,以荒礼来救助饥荒与疫病的流行,以吊礼哀吊发生的严重自然灾害、水火灾祸,以襘礼相助被围而遭祸败的盟国,以恤礼慰问国内的动乱或曾遭寇乱的邻国。3、军礼

军礼即有关军事活动的礼仪。王者以礼治国,使天下归于大同,难免会遇到内部和外部的干扰,甚至兵火的威胁。《礼记·月令》记载:“以征不义,诘诛暴慢,以明好恶,顺彼远方。”礼乐与征伐,犹如车之两轮,不可偏废。

而军队的组建、管理等,也都离不开礼的原则。例如军队的规模,天子为六军,根据礼有等差的原则,诸侯的军队不得超过六军,而必须与国力相称,大国三军,次国二军,小国一军。当时的军力往往用战车的多少来衡量,故而,又有天子万乘,诸侯千乘,大夫百乘的说法。军队必须按照礼的原则,严格训练,严格管理。军礼分为大师之礼、大均之礼、大田之礼、大役之礼、大封之礼。此外,军队的车马、旌旗、兵器、军容、营阵、校阅等无不依一定的仪节进行。4、宾礼

宾礼是接待宾客之礼,即邦国间的外交往来及接待宾客的礼仪活动。如天子受诸侯朝觐、天子受诸侯遣使来聘、天子遣使迎劳诸侯、天子受诸侯国使者表币贡物、宴诸侯或诸侯使者。此外,王公以下直至士人的相见礼仪,也属宾礼。

中国自古就有“礼仪三百,威仪三千”之说,孟子曰“有礼者敬人……敬人者,人恒敬之”。而事业非礼不能兴旺,社会非礼不能安定,国家非礼不能强盛,礼之用,难以尽述。礼以伦理道德的外化形式对人们的行为规范进行指导,不但是一种文化积累,更是社会秩序稳定的保障。时至今日,礼之具体仪式,虽已随时代改革有所损益,而礼之原理和精神,不可偏废。 4、宾礼

(一)朝觐之礼

周代行分封制度,除周王直接控制的王畿地区外,其他地方都由同姓子弟或异姓功臣统治,他们受封为诸侯,镇守一方、拱卫王庭。根据《周礼》记载,王畿之内的诸侯,一年中要朝觐四次,称为“春朝、夏宗、秋觐、冬遇”;王畿之外的诸侯,则根据其封底距离京都的远近,各据其服数来朝。王畿外方五百里之地称为“侯服”,其诸侯一年一朝;侯服外方五百里称为“甸服”,其诸侯二年一朝;甸服外方五百里称为“男服”,其诸侯三年一朝;男服外方五百里谓为“采服”,其诸侯四年一朝;采服外方五百里谓为“卫服”,其诸侯五年一朝;卫服外方五百里称为“要服”,其诸侯六年一朝;九州之外,称为“藩国”,藩国之君一世一朝。《周礼》的要求较为理想化,现实生活中是很难实现的,《礼记·王制》中的记载恐怕更加贴合史实:周代诸侯五年一朝天子。 4、宾礼

(二)朝聘之礼

春秋以来,周王室衰微,诸侯聘于天子的制度也就日渐衰微;诸侯之间的使节却反而兴盛起来。一般每隔一段时间,各国都要派遣使者,互致问候。以卿为使者称为“大聘”,以大夫为使者称为“小聘”。

先秦时候对于朝聘的礼仪要求十分严格,周礼规定,诸侯聘于天子,必须以卿为使,以大夫为上介,以士为众介;聘使进入王畿时,必先通报“关人”,关人转报天子,待天子同意后,聘使才能入城。聘使被安置在馆舍之内,等候天子召见。觐见时要贡奉玉帛珍玩以及本国土产奇珍。觐见后,由王室盛情款待,再由王室使臣送其返国。诸侯之间的使节互聘,也有相同的礼节规定。(三)士相见礼

先秦时代,人与人相见的礼节主要有跪拜礼和揖礼。

1、拜礼

据《周礼》记载,拜礼有九种:“一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,五曰吉拜,六曰凶拜,七曰奇拜,八曰褒拜,九曰肃拜”。在这些拜礼中,以稽首、顿首、空首、肃拜最为重要。(三)士相见礼

稽首是最隆重的拜礼,是臣拜君之礼,其动作是屈膝而跪,两手相叠拱地,头慢慢俯及于地,停留片刻后起身。

顿首用于地位相等者之间,其行礼形式与稽首相同,但头顿地即起,故称顿首。

空首是君对臣的回礼,其行礼形式也与稽首相同,但头不及地,触手后即起,故又称为“拜手”。

肃拜是拜礼中最轻的一种,其拜礼是屈膝跪地,头微俯,手举向下,使用者一是将士,因其身披甲胄,不便跪拜;二是妇女。

(三)士相见礼

唐宋以后,人们的居处方式有很大改变,由于桌椅等家具日益普及,人们不再席地而坐,因而行跪拜礼比较麻烦,致使跪拜礼中的区别也日趋模糊,稽首、顿首等也混淆,后来跪拜礼主要用于对君父等尊长行礼,其余则多用于揖礼。

跪拜礼后来也有所变化,如清代觐见皇帝,行的是“三跪九叩礼”:现将马蹄袖放下,然后双膝跪地,挺直上身,右手伸平举止鬓角处,手心向前,放下,再举起,再放下,如此三次,即为一跪;反复这一动作三次,即为三跪九叩。

另有“碰响头”,即叩头至地,并要叩碰出咚咚的响声,这大多用于请罪等特定场合。5、嘉礼

《周礼·春官·大宗伯》记载:以嘉礼亲万民。嘉礼是西周五礼之一,嘉礼是饮宴婚冠、节庆活动方面的礼节仪式。嘉,美、善的意思。后代的帝王登基、太后垂帘、帝王圣诞、立储册封、帝王巡狩等,也属嘉礼。

嘉礼是和合人际关系、沟通、联络感情的礼仪。其主要内容有六:一曰饮食,二曰婚冠,三曰宾射,四曰飨燕,五曰脤膰,六曰庆贺。

嘉 礼的用意在亲和万民,其中饮食礼用以敦睦宗族兄弟,婚冠礼用以对成年男女表示祝贺,宾射礼用以亲近故旧朋友,飨燕礼用以亲近四方宾客,脤膰礼用以亲兄弟之国,庆贺之礼则用在国有福事时。5、嘉礼

乡饮酒礼

乡饮酒礼是敬贤尊老之礼,是古代地方行政管理工作的一项重要内容。历代常以乡饮酒礼作为推行教化的手段。汉代乡饮酒礼与郡县学校祀先圣先师之礼同时举行。唐代科举取士以后,地方长吏即以乡饮酒礼招待,后代发展为鹿鸣宴。明清时期,乡饮酒礼在孟春正月及孟冬十月举行,并伴有“读律令”和训诫致词的内容,以此劝导民众尊亲敬长,遵守国法。5、嘉礼

冠笄之礼

冠礼是指男子的成年礼仪。男子加冠后就被承认为成年男子,从此有执干戈以卫社稷等义务,同时也就有了娶妻生子等成年男子所拥有的权力。行冠礼的年龄,一般为20岁。加冠在古代是人生一件大事,一般在宗庙里举行,由父或兄主持。冠礼前,要以蓍草占卜,选定加冠的良辰吉日。冠礼时,“宾”(主持人)要给受冠者加三种形式的冠:先加缁布冠(用黑麻布做成),表示从此有治人特权;其次加皮弁(用白鹿皮制成),表示从此要服兵役;最后加爵弁(用葛布或丝帛做成) ,表示从此有生人之权。加冠后,“宾”还要给冠者取“字”。

5、嘉礼

冠笄之礼

笄礼 男子二十而冠,女子十五而笄。古代女子在15岁许嫁时举行的成人礼仪叫“笄礼”。笄礼由女性家长主持,负责加笄的是女宾。女宾将笄者头发挽成发髻,盘在头顶,然后著髻。加笄后也要取字。女子到了20岁,即便仍未许嫁,也要举行笄礼。古代对百姓的称呼古代对老百姓的称呼由于社会阶段文化典制等各方面的原因

带有一定的等级观念。

或因其被虏获而称为“黎”“隶”,

或因其众多而称其为“庶”

或因其衣食住行简陋而名之曰“白”“黔”"“褐”

或因其劳役而称其为“野"丁”等。

名称很多,有的已消失了,有的仍在使用。你能说出几个么?黎元

“黎”是“黑”的意思,与古代百姓所戴头巾有关,古时候百姓是将头发挽成髻,包上头巾而当时规定百姓只能用黑色头巾,故称百姓为黎民。与之相近的还有黎庶、黎首、黎元、黎氓等。

“穷年忧黎元,叹息肠內热。”

——杜甫黔首

“黔”也是“黑”的意思,当时的老百姓不能

戴冠,黑黑的头发露在外面,所以被称为“黔

首”。另一种说法也是认为百姓只能用黑色头

巾。黔首一词在春秋战国比较流行。

“焚百家之言,以愚黔首。

贾谊《过秦论》布衣

古代社会等级森严,普通人只能穿着麻织的布,质粗而价低,所以“布衣”也成了百姓的代称。百姓又称作白衣、白士、白丁、白身,是指没有功名的人,

“谈笑有鸿儒,往来无白丁。”

一刘禹锡《陋室铭》庶人

百姓还被称为庶民,庶也即众多的意思。又称“庶人”或“庶”

“庶人之在官者,教以行阵之节

《教战守策》其他称呼

此外,草民、生民、平民

小民、氓、民众、丁口、赤子也

都有百姓的意思古代日常见面礼仪“拱手礼”雕塑拱错了手

最近,四川乐山一组雕塑中的拱手礼被网友吐槽拱”错了。对此,吟诵非遗传人、文史专家、四川省国学教育研究会主

要发起人陈洪称,揖礼、拱手礼、抱拳礼等都各有讲究,“上述雕塑中男子行的即拱手礼,但是拱错了。 拱手礼,又叫作揖、抱拳礼,是中国人传统的见面礼仪。按照传统拱手礼的形式规矩,对手位、手形、身形都有具体要求。其中在手位的要求上,男子的作揖姿势是右手握拳,左手包住,而女子则相反,但女子不抱拳,只压手。

动作要领:

两手抱拳高抬,身体略弯,两脚并放,以示敬意。作揖时,抱拳晃动三下,类似磕三个头。【拱手】拱手礼较为随意,从礼节上也最轻,两手抱拳稍拱即收。与陌生人路遇如需打个招呼、问个路什么的,为避免不礼貌,因而拱手示敬,表示客气,便常用此礼。

【作揖】便显得略为敬重一些。两手合抱拱起再按下,同时低头,上身略微前屈。一般地位相当且有些身份的人,见面行礼讲求庄重,大多行作揖礼。其它如宾主间让座、敬酒、向人致谢、祝贺、道歉、请教等场合都多行此礼。【长揖】比作揖更为庄重,古时不分尊卑的相见礼,拱手高举,自上而至极下行礼行“揖”礼时,要弯腰,并且两手要在胸前撑起来,手心朝着自己,左手心压在右手背上,两只手臂围成一个圆形。上古时开始流行,不分长幼尊卑都可用。但多数用于平辈之间相见礼起源于春秋以前,不过在春秋时期流行跪拜礼,揖礼没有跪拜礼那么隆重。

【拜】我国古代特有的向对方表示崇高敬意的跪拜礼。行“拜礼”时,跪在地上,左手压右手放在地上,头伏在身前地上,停留一小段时间再抬头。相比于“揖"礼,“拜"礼更为郑重。

【再拜】拜两次为再拜,表示礼节之隆重,过去书信末尾也常用“再拜以表敬意。古代最重的礼叫'再拜稽首”,下跪拱手,手先下地,然后头至地,略作停顿,连做两次。臣拜见国君行此礼。【稽首】古代一种跪拜礼。正坐后两手叠并(与揖礼同),引手至地,头至手,运作舒缓,并停留一段时间。

应用:稽首是拜礼中最重者。祭祀活动、拜祖先、人生大礼中拜父母、拜师都行稽首礼。【顿首】其仪大致与稽首同,其区别在于稽首头至地时略有停留,动作舒缓而不显

着;而顿首则是头快速顿地而即起,动作

明显。

【空首】是国君回答臣下,或尊者对卑者的答拜礼。其仪是先跪而拱手,再低头,与胸平,头不至地,触手即起。后世遂演变成了男子间的常礼。【坐】古代席地而坐,坐时两膝着地,臀部贴于脚跟。坐法有讲究:“虚坐尽后,食坐尽前。"尽后”尽量让身体坐后一点,以表谦恭;“尽前尽量把身体往前挪,以免饮食污染坐席对人不敬。礼仪场合坐姿的基本要求是保持上身的正直。

【跪】两膝着地,挺直身子,臀不沾脚跟,以示庄重。在交往时,人们落座”当表示对对方的敬重时,便臀部离开双脚,上身挺直,称为“长跽”。【长跪】古代礼节之ー。古时席地而坐,坐时两膝据地,以臀部着足跟,比跪更为尊重。跪则伸直腰股,以示庄敬,其礼节较轻。

【跽】跪起,准备起身,膝尚在地上。“项王按剑而跽曰,“跽”也叫“长跪”,是一种庄重恭敬的表示。但这里有所不同,它是项羽在紧急状态下,由坐而立的过渡体态,是一种戒备状长跪态。【万福】一种古代妇女相见行敬礼的方式。称为“拜万福”,行肃拜万福礼,正身肃立,右脚后撤,同时双手握拳右手压左手交叠在小腹处。低头弓身屈膝,双目下视。口中还念着“万福”,向受礼者道贺多福多贵,礼毕起身保持肃立。【箕踞】若是不跪而将两足前伸,全身状若带柄畚箕,谓之“箕踞”;若是蹲着,谓之“蹲踞”这两种踞,小腿都没有向后,很不优雅,都是不合礼仪的古代文化常识:十二时辰十二时辰的来历

时辰是我国古代的计时单位。我国古代劳动人民把一昼夜划分成十二个时段、每一个时段叫一个时辰。十二时辰既可以指一天,也可以指任何一个时辰。

十二时辰制西周时就已使用。汉代命名为夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、哺时、日入、黄昏、人定。又用十二地支来表示,以夜半二十三点至一点为子时,一至三点为丑时,三至五点为寅时,依次递推。把无涯的时间,平分进琐碎寻常的日子里,把每一个日子,划分为时序分明的十二时辰,是祖先应对生活的智慧,时光倏忽,作息易变,在朝九晚六的今日,再次回顾十二时辰,总觉时轮井然,光阴宽绰,随便截取一段展开来都是藏在时光里的诗意中国子时PM23:00-AM1:00

子时别称“夜半",即半夜。“夜半”一词常见于古诗文。例如,“醉而送之,夜半而遣之”(《左传?哀公十年》);“有约不来过夜半,闲敲棋子

落灯花”(赵师秀《约客》丑时AM1:00-AM3:00

十二时辰的第二个时辰,指凌晨一点至三点。

丑时别称“鸡鸣”。鸡鸣即鸡叫,指天亮之前。丑时也称“荒鸡”。(清?戴亨《宿大石桥》去家三十里,犹隔一宵程。两岸众峰

敛,一钩新月明。近乡思意切,久别恨旋生。不寐听残夜,荒鸡下五更。)寅时AM3:00-AM5:00

寅时别称“平旦”,也可称“早旦”“平明”“旦明”“黎明”“昧日”“昧爽”等。“平旦"即太阳处在地平线上。古人常在诗词中使用“平旦这个词,如:“平旦出秦关,雪色驾车双鹿”(陆游《好事近》);“篷窗引

醉吟,搔首待平旦”(董嗣杲《舟上晚望庾楼》);“平旦驱驷马,旷然出五盘”(岑参《早上五盘岭》)。卯时PM5:00-AM7:00

卯时别称“日出"日始,日出即太阳升起。也可称作“日上"日生”“日始"“日晞”“破晓"等。“日出”一词在古诗文中较为常见“日出东方限,似从地底来”)李白《日出入行》);“东南日出照高楼,楼上离人唱《石州》")李商隐《代赠二首》);“日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷”(《陌上桑》辰时AM7:00-AM9.00

辰时别称“食时”,即古人吃早饭的时间。辰时也可称作“早食”“蚤食”“宴食等。“食时”一词早在《礼记》中便已出现:“故君子仕则不稼,田则不渔,食时不力珍,大夫不坐羊,士不坐犬。”诗文中“食时”作为时间的如“朝晨发兮那鄢郢,食

时至兮增泉”(王逸《九思守志》)等。巳时AM9:00-AM11:00

巳时别称“隅中”,有时也写作“禺中”,即临近中午。“隅中”一词早在《淮南子》中便已出现,“至于衡阳,是谓隅中”(《准南子。天文训》)。后世诗文中出现隅中"的,如宋人程珌《粥罢》诗:“饭已茶三啜,隅中粥一孟。陶然咏皇化,安用东封书。午时AM1100-PM13:00

午时别称“日中”,即太阳运行到中天的位置。“日中”一词在古诗文中使用相当频繁。“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”(《易.系辞下》),古人将太阳运行至正中天空时作为到集市上进行交易活动的标志,即日中时进行商品交换。再如,“日中困炎曦,到枕即昏睡”(郑刚中《午睡》)未时PMA1300-PM15:00

未时别称“日映”,又叫日跌、日央。“跌”即太阳偏西。未时的太阳向西偏过中天,与已时的太阳相对。“日映”早在《史记》《汉书》中便已出现,如:“且至食,为麦;食至日跌,为稷”(《史记,天官书》);后世诗文中也有用“日映”指时间的,如“日映孤舟出,沙连绝岛明”(马戴《送册东夷王使》)申时PM15:00-AM17:00

申时别称“晡时”,或写作“时”或“晡”。《准南子。天文训》谓:(日)至于悲谷,是

谓晡时。”"晡时坚坐到黄昏,手倦目劳方一

起”(韩愈《侯喜》);整履步青芜,荒庭

日欲晡”(杜甫《徐步》)等诗文中的“晡

时”"晡”哟指申时。除晡时”外,申时也可称本作“日稷”夕食”西时PM17.00-PM19:00

酉时别称“日入”,即太阳开始落山。“日入"与“日出”相对,二者是夜晚与白昼的分界标志,所谓“日出为昼,日入为夜"《元史,日历志》),同时也是古人休息与劳作的时间标志,即“日出而作,日入而息"。“日入”作为时间早在《左传》中便已出现,“右广鸡鸣而驾,日中而说;左则受之,日入而说(《左传宣公十二年》)。此外,“凌晨荷锄出,日入且未休"(刘基《杂诗》);“日入负担归,讴歌道中行”等诗句中的“日人”均指酉时。戌时PM19:00-AM21:00

戌时别称“黄昏”。“黄,地之色也。”"“昏,日冥也。”“黄昏”即指此时天地昏黄,一片朦胧。“黄昏”一词常出现于古诗文中,如:“月上柳梢头,人约黄昏后”(欧阳修《生査子》);“黄昏片月。似碎阴满地,还更清绝”(张炎《疏影》);“纤月黄昏庭院,语秘翻教醉浅”(纳兰性德《如梦令》)。亥时PM21:00-PM23:00

亥时别称人定",意即此时夜已深,人们已经安睡。“臣夜人定后,为何人所贼伤,中臣要害"(《后汉书来歙传》);腌腌黄昏后,寂寂人定初”(《孔雀东南飞》);“人定月胧明,香消枕簟清(白居易《人定》)。等诗文中的“人定”均指亥时。此外,亥时也称定昏”。 坟、墓、冢、陵之区别 在古代活着的住的地方有等级之分——民家、官宅、王府、皇宫,然而就是上天堂同样有皇崩、王薨、官卒、吏不禄、民殁(mò),而坟、墓、冢、陵讲得就是上天堂的归属地的说法。【坟】:有隆起的土丘 古代平民仙逝后,埋葬的土丘就是坟。福垊这里要说一句,今天所有土葬称什么什么墓,严格来说都是错误的,准确说法就是坟。不过,现在的坟已经没有等级之分了。另外坟在古代还有受了冤屈的人叫坟,因为坟有隆起的土堆,意味有冤枉。坟的样式是下方的坑是方形的,上面的土丘是圆锥形(或圆柱形)的,有天圆地方之意思。【墓】:无隆起的土丘 兴亡百姓皆苦,故而百姓是坟。为啥?冤啊!而较为富贵的商人、小吏、士兵、知识分子等,他们基本是王朝的底层受益者,所以他们不冤,故而墓葬都是平的。不过,这是遥远的古代,到了后来只要是一般富贵人家仙逝后,他们的墓葬地都称为墓。福垊给您举个栗子,您看像西方还有日本的墓葬都是平地,不过上方有个墓碑。这在遥远的古代就是典型的墓。还有安葬在日本大阪的清兵墓地,也是平地。不过,严格来说“墓而不坟”是没有任何标识的,包括植树和墓碑,这先秦之事了。【冢】:高大的坟墓 冢从“勹(bao)”从“豖(chu)”,注意,不是“冖(mi)”,不是“豕(shi)”,本意是高大的坟墓。安息的则是将相显宦之类,甚至安葬的还有少数民族的王后,比如青冢就是四大美女王昭君的墓葬。此外,仅仅埋有死者的衣冠,或者什么也没埋而立碑的高大墓葬都称呼为冢,前者就是传说中的衣冠冢,后者就是疑冢。衣冠冢著名的是有黄帝、杨贵妃、史可法、袁崇焕、孙中山等,孙中山的衣冠冢在北京海淀区香山公园北侧的碧云寺内。而疑冢比较典型的有曹操七十二疑冢。不过七十二疑冢只是一个骗人的传说,专家证实所谓的疑冢不过北朝大型古墓群,有一百三十四座之多。【陵】一国之君(含个别诸侯国)或一 国之主的墓葬地 陵的本意是大土山,到了战国中期后,秦楚赵等国君王所葬地称之为陵。后世皇帝不仅统称陵,而且还有不同的具有美好意思的前缀字进行区分。福垊感觉汉朝以后的亲王可能也称为陵,比如梁孝王陵,明朝第一王陵鲁荒王陵。黄帝炎帝的墓葬也称为陵,不过他们的陵墓连衣冠冢都算不上,最多是疑冢,或者是后世的发明。一心相当皇帝的袁世凯,死后的墓葬称为林,另外孔子、关羽、张作霖的墓葬也是林。而坚决反对皇帝的孙中山的墓葬却被称为中山陵。当然有的还加了个字叫中山陵园。后来,为了纪念烈士,我们也称呼烈士的墓葬为烈士陵园。陵终于从皇帝走向了民间。座次尊卑官位的尊卑

古代中国,是“左”尊还是 “右”尊,并不是一成不变的,在不同的时期和时代,存在着不同的规定。

周、秦、汉时,我国以 “右”为尊官职以右为尊,《廉颇蔺相如列传》:“以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。”

建筑与堂室座位尊卑

古代座次的尊卑与建筑是相关联的。古代居住建筑一般都是堂室结构,前堂后室。

在堂与室中举行礼节活动,尊卑次序的讲究是不同的。堂室座位尊卑

古代的室在堂后,南墙开一窗,称作“牖”,牖东有窄茸墙,墙东为户(门),因此室内最尊的座次是坐西面东,其次是坐北向南,再次是坐南面北,最卑是坐东面西。

在堂中会客,则以面朝南的座位为尊。座次的尊卑顺序为南向(面朝南)、西向、东向、北向。室宴会的座次

《鸿门宴》中“项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐;亚父南向坐,亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。”宾主之间,应该是宾客向东,主人向西。这里首先表明项羽骄横自大,目中无人,刚愎自用,甚至把刘邦放在范增的下边,故而张良也就只配“西向侍”了。其次也表明了刘邦在当时的情况下能够以屈求伸,他甚至甘居范增下位,主动迎合了项羽骄傲的心理,从而保全了自己。车座的尊卑

古代车座分左中右。座次以左为尊,空着左边的位置以待宾客称“虚左”。古人尚左,与华夏建筑文明起源于黄河流域直接相关。在黄河流域生活,为了取暖避寒,起初建筑物都是坐北朝南, 。大门既朝南,则朝大门方向往外看时,左边即东边,右边即西边。左为旭日所出,右为落日所入,左为阳,右为阴。将此左尊右卑的概念,延伸到一切具有左右分别的情况。当时是父权社会,男尊女卑,因而男左女右。稍后重文轻武,因而文左武右。 尝召客饮,坐其兄盖侯南向,自坐东向,以为汉相尊,不可以兄故私桡。武安由此滋骄,治宅甲诸第。《史记.魏其武安侯列传》1.坐:使……坐。

2.桡:曲,屈尊。

3.甲诸第:胜过其他贵族的第宅。甲,居头等。第,府第。市买:购买。 公子于是乃置酒,大会宾客。坐定,公子从车骑,虚左,自迎夷门侯生。侯生摄敝衣冠,直上载公子上坐,不让,欲以观公子。信陵君虚左以待1. 置酒:备办酒席。

2. 从车骑(jì):带着随从车马。从:使……跟从,动词的使动用法。

3. 虚左:空出尊位。古代乘车以左位为尊。

4. 摄敝衣冠:撩起破旧的衣服。摄:拉、拽、撩起。敝:破旧。衣冠:衣服。偏义复词,冠没有意义。

古 代 的 “榻”历史文化常识——榻

西汉后期,出现了“榻”这个名称。榻在当时专指坐具,与床(坐卧具,见课件“床”)很像,但比床小。《释名》:“长狭而卑者曰榻。” 徐稚字孺子,"屡辟公府,不起。时陈善为太守,以礼请署功曹,稚不免之,既谒而退。蕃在郡不接宾客,唯稚来特设一榻,去则县之"。《后汉书·徐稚传》1、辟:征召。

2、谒:拜见。

3、县:通“悬”。

说明那时的榻日常是悬挂在墙上,来了客人再拿下来,所以后来引申出“下榻”。“扫榻以待”的意思也是扫除榻上的灰尘,等待客人到来。这些都说明,初期的榻是供临时休息的坐具。东汉墓壁画中的小榻历史文化常识——榻的发展

魏晋南北朝以后,床和榻的功能难以截然分清了。《说文解字》:“榻,床也。”注释云:“榻即是床,长窄而低的坐卧用具”。《通系文》说得更为详细:“床三尺五曰榻,板独坐而曰枰,八尺曰床。”此后成语中的“卧榻之侧,岂容他人安睡”,也明确的说明了榻的功用。这时的榻已是可坐可卧之具,身窄而长,或置于卧室,或置于厅堂。历史文化常识——榻的发展

据西晋皇甫谧《高士传》记载,汉末魏初时人管宁,归隐后常跪坐于一木榻之上,历时50余年,未尝箕踞而坐,榻上当膝处都被磨穿了,古人称此为“坐穿”。管宁所坐的榻称为藜床,是以藜茎所做的木榻。坐穿藜床的人有一种定性,心如止水,不随世间功名利禄沉浮求名求利,不奔走于权贵之门,是一位世外高人。历史文化常识——榻的发展

自汉末以来,文人雅士和隐士们都必备一榻,以竹榻、石榻、木榻来说明自己的清高和定性,表示自己不被世间功名利禄所吸引。文人们在坐榻之上下棋、交流,或终日参悟人生,或静观万物,参禅论道。榻也成为社交或文人雅聚的重要道具,于是,床榻上卧着名士,绣榻上坐着佳人,在历代书画作品中的形象也格外引人注目,常常被绘于画面的中心位置。古代衣服的左、右衽历史文化常识——古代衣服右衽

(1) 上古时代,上衣多为交领斜襟,中原人崇尚右,习惯上衣襟右掩,称为右衽。(即右边衣领紧贴身体,左边衣领压到右边衣领上)历史文化常识——古代衣服左衽

(2) 而北方诸族崇尚左,衣襟左掩,是为左衽。历史文化常识——左衽特例

(3)但明代初期,除少数民族服装外,左衽也非常常见,尤其是女装,但华夏服装依旧以右衽为主。现出土古代服装绝大部分也为右衽。历史文化常识——左衽的文化意义

(3)服饰左衽是周边落后民族相对于汉族在服饰、文化和生产生活上存在显著差异的外在表现;在华夏文化中,人们认为生者衣襟左衽是对华夏传统文化与精神的背离,或用“左衽”表示落后、野蛮的异族;在儒家“尊王攘夷”思想基础上,“左衽”更被视为家园遭入侵、占领,甚至国家被异族灭亡、华夏文明沦落的标志。1、尔来十五年,残虏尚游魂。遗民沦左衽,何由雪烦冤。

2、哀哉六十年,左衽沦胡尘。抱负虽奇伟,没齿不得伸。

3、遗民久愤污左衽,孱虏何足烦长缨。霜风初高鹰隼击,天河下洗烟尘清。

——《剑南诗稿》子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也。”

《论语》①微:无,没有。

②被,同“披”。

③谅:遵守信用。这里指小节小信。

④自经:上吊自杀。

⑤渎:小沟渠。影视作品和教材中的错误新版《三国》中的曹操穿错了衣服的屈原箕 踞 而 坐历史文化常识——箕踞

箕踞,两脚张开,两膝微曲地坐着,形状像箕。这是一种不拘礼节、傲慢不敬的坐法。比喻轻慢傲视对方的姿态。历史文化常识——胫衣

商周时期人们衣服的基本形制是上衣下裳。穿在上身的称为衣穿在下身的称为裳。裳其实是围裙掩住下体,在裳的里面人们腿上只穿着两只今天像袖套一样的裤子,没有裤裆也没有裤腰,只用带子连接系在腰上叫“胫衣”。之所以得此名是因当时裤子只遮住胫部而膝盖以上部位则完全赤裸。为了隐藏这种不雅,们通常在腰部加一条类似围裙的服饰。历史文化常识——裳

那个时候的汉族人穿衣服的习惯是上衣下裳。裳即是裙,“裳”在最初,只是将布裁成两片围在身上,到了汉代,才开始把前后两片连起来,成为筒状,这就是现在所说的“裙”。裙子里面一般只穿一件“胫衣”,跟袖子差不多,用带子连接系在腰上,没有裤裆也没有裤腰,膝盖以上部位则完全赤裸。 沛公方踞床,使两女子洗足。郦生不拜,长揖,曰:“足下必欲诛无道秦,不宜踞见长者。”於是沛公起,摄衣谢之,延上坐。《史记·高祖本纪》1.床:坐具。

2.摄衣:撩起衣裳下摆。

3.延:请。 孟子妻独居,踞,孟子入户视之,向其母曰:"妇无礼,请去之。"母曰:"何?"曰:"踞。"其母曰:"何知之?"孟子曰:"我亲见之。"母曰:"乃汝无礼也,非妇无礼。《礼》不云乎?'将入门,问孰存。将上堂,声必扬。将入户,视必下。'不掩人不备也。今汝往燕私之处,入户不有声,令人踞而视之,是汝之无礼也,非妇无礼也。"于是孟子自责,不敢去妇。孟子欲休妻1.户:此处指内室。

2.去:除去,去掉。此处指男方把女方赶回家,即休妻。

3.堂:正屋,客厅。

4.燕私:闲居休息。古人认为“箕踞”是失礼的行为也是分场合的,并非是一概而论。当着外人的面、长者的面,或者公共场所,箕踞是失礼的行为,甚至还很严重。如果是在自己的家里,没有外人,怎么舒适怎么坐,并不会被认为是失礼。就像是以前的“膀爷”,也只是在公共场所才会被认为是不文明。秦汉货币——半两历史文化常识——秦朝货币

(1)半两钱

秦朝统一天下后,统一各国货币,发行了金属货币,黄金为上币,“半两钱”为下币。历史文化常识——秦朝货币

(1)半两钱

每个半两钱标准重量规定为12铢(秦朝制度,一两是24铢)。据说钱币上“半两”二字由李斯所写。历史文化常识——秦朝货币

(2)半两钱的购买力

1975年湖北云梦睡虎地11号墓出土了大批秦简,其中记载:每一枚半两钱可以买到的小米重量相当于今天的1公斤。历史文化常识——秦朝货币

(3)秦国百姓工资标准

据《睡虎地秦墓竹简·司空律》记载,每个服劳役者每日的工资报酬是八个钱,伙食费是二个钱。“高祖以吏繇咸阳,吏皆送奉钱三,何独以五。”

以吏:以吏员的身份。

繇咸阳:去咸阳服徭役。繇,同“徭”,名词作动词用。咸阳,秦国首都。

皆:都。

奉钱:资助之钱。

何独以五:唯独萧何送了五个大钱。

备注:一个大钱相当于100个秦代流通的小钱。(也就是说别人随刘邦一个月工资的人情,萧何随了一个半月的。)《史记·萧相国世家》古代爵位制度剧情版 关于我国古代的爵位制度起源,现在还未有定论,不过正史上关于爵位制度的明确记载应始于西周,然后历经各朝各代演变完善,沿用了2000多年。一般分为五等:公,侯,伯,子,男。一等爵位:公爵

一般享有此爵位的,或是开国元勋,或是皇亲国戚,或是前朝遗老,高于一般正一品官衔。《知否知否应是绿肥红瘦》中的小公爷齐衡,父亲是齐国公,母亲是平宁郡主,作为家中独子,其地位可见一斑。二等爵位:侯爵

爵位也非常高,而且此爵位多为军功受封的较多。顾廷烨家就是侯爵府。所以顾家的门第还是很高的,此外,他还继承了外公白氏的产业,可谓是地位显赫,且富且贵。二等爵位:侯爵

盛家四小姐盛墨兰后来也嫁给了永昌侯府的梁家六少爷梁晗。三等爵位:伯爵

爵位也不低,盛家长女盛华兰所嫁之人袁文绍家,便是忠勤伯府,不过是第二子,不能承袭爵位。不过门第对盛家来说,已经算是高攀了(盛老爷是五品官)。四等爵位:子爵

看似很低,其实也不算低的。也算一方诸侯,有自己的封邑。战国七雄里的楚国,就是子爵衔。所以有爵和没爵差别还是很大的。五等爵位:男爵

男爵是爵位里最低的,历史上提及的比较少,地位比普通大夫高一点点,据《史记》记载,为方圆30里左右的“地主”。历史上唯一的男爵藩国为许国。大雁——古人婚礼中的重要信物 在古人眼里,大雁是最能诠释爱情忠贞的动物了。以至于从远古的周朝开始,大雁已经成了婚礼中最重要的信物。

古人举行婚礼的六道必要程序:

纳采 、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,其中竟然有五道程序必须用到大雁。

一礼:纳采

“六礼”中的第一礼。 男方请媒人带上礼物向女方提亲, “昏礼。下达,纳采用雁 ” 。这一项程序当中的礼物必须是一只活的大雁。纳采意味着全部婚礼程序正式开始。二礼:问名

女方对亲事表示首肯之后,男方派人到女方询问女方名字,女方回信告知女子的出生年月和生母姓氏等,即俗话所说的交换生辰八字。“宾执雁,请问名。” 这一项仪式中必备信物仍然是大雁。三礼:纳吉

男方通过占卜得到吉兆之后,备好礼物通知女方,正式定下婚姻。“纳吉,用雁,如 纳采礼。” 而这一程序中的“吉祥物”仍然是大雁。四礼:纳征

也称为纳币。男方派人送各类礼物给女方,这一项相当于现在的“彩礼”。彩礼当然是要越丰厚越实惠越好,而大雁在婚礼中呈现的主要是其独一无二的象征意义,并不代表实际的财富,因此六礼中唯有纳征礼无须用雁。五礼:请期

“请期,用雁。”男方占卜得出婚礼的吉日之后,派人通知女方,征求女方同意,这一项仪式也必须送上大雁作为信物,没有大雁也可以用鹅代替,毕竟大雁不是那么容易捉到。六礼:亲迎

也就是新郎穿上隆重的礼服亲自到女方家里,迎接新娘。在亲迎礼中,“北面,奠雁” 仍是必不可少的一项仪式,“奠雁”就是“献雁”的意思,新郎到新娘家迎亲必须首先进献大雁。

在古代婚姻中,大雁为何能成为唯一必需的“见面礼”、并且上升为神圣的象征符号呢?

据说和大雁的生活习性有关,秋天寒冷的时候,大雁要往南飞过冬,春天转暖的时候飞回北方,是一种非常守信的动物。大雁在群飞的时候长幼有序地进行排列,前鸣后和,是一种非常守礼的动物,而家庭的和谐也需要相敬如宾,守礼守节,因此大雁就成了美满婚姻的“吉祥物”,在整个婚姻程序中占据了至关重要的地位。用大雁做见面礼,包含了人们对婚姻美满的寄托。

南来北往的候鸟很多,为什么独独大雁能成为婚姻的吉祥物呢? 其中更重要的原因还是古人认为大雁是一种从一而终的动物。据说大雁对爱情非常忠诚,配对后的大雁在其中一只死亡之后,另一只会终生不嫁或终生不娶。

雁群晚上休息时,在群外站岗放哨的多是孤雁,一旦发现危险,孤雁就会以哀鸣声警示群雁。甚至有的大雁在配偶死亡之后还会自杀或者郁郁而终……在古人心目中,大雁就是这样一种专一、重感情的动物。

古代新郎迎娶新娘时以大雁为礼,也是对妻子不离不弃的承诺。虽然古代男性可以一妻多妾,但以正式的婚礼仪式迎娶进门的正室夫人却只能有一位。从制度上来说,古代的婚姻其实也是一夫一妻制。

守礼守信,从一而终,让大雁成为婚姻神圣的信物。

五 服 丧 礼历史文化常识——五服丧礼

“服”即“丧服”,是家族中死了人,须按亲疏、辈分规定穿戴孝服,又称“服丧、守制、守孝”。

古礼中,按生者与死者的亲疏关系,规定了五个等级(斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻),故称“五服”。历史文化常识——斩衰

1)斩衰(cuī,炕蜷粒?? 第一等,用粗生麻布制服,断处不缉边,服期3年(实际服期多为25个月除孝)。

古诸侯为天子,臣为君,男子、未嫁女为父,长房长孙(承重孙)为祖父,妻妾为夫,均服斩衰。

(明、清,子及未嫁女为母,长房长孙为祖母。子妇为姑(婆),也改齐衰3年为斩衰)。

女子服斩衰并须以生麻束发成丧髻。历史文化常识——齐衰(榱)

2)齐衰(zīcuī):第二等,用次等粗生麻布,缝衣旁及下边。又分为五等:

3年(明以后改斩衰):父卒,子为母,母为长子。

1年(杖期jī):父在为母,夫为妻。

1年(不杖期):为祖父母、伯叔父母、在室的姑、姊妹、兄弟、侄等。

5月:为曾祖父母等。

3月:为高祖父母等。历史文化常识——大功、小功、缌麻

3)大功:第三等,用粗熟布为丧服,9个月。

男子为堂兄弟、在室堂姊妹、出嫁的妹妹、姑母等。

4)小功:第四等,用稍粗熟布为丧服,5个月。

为伯叔祖父母、堂伯叔父母、再从兄弟、堂姊妹、外祖父母等。

5)缌(sī)麻:第五等,用稍细熟布为丧服,3个月。

为伯叔曾祖父母、伯叔堂祖父母、族伯叔父母、族兄弟、再从侄、在室的曾祖姑、堂姐姑及族姑、外孙、外甥、女婿、岳父母等。

五服之外,古代还有一种更轻的服.丧方式,叫"袒免"。在史籍中记载:朋友之间,如果亲自前去奔丧,在灵堂或殡.葬时也要披麻;如果在他乡,那就'袒免'就可以了。袒,是袒露左肩;免,指不戴冠,用布带缚髻。 既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。《陈情表》1.祚(zuò):福分。

2.期功强近之亲:指比较亲近的亲戚。古代丧礼制度以亲属关系的亲疏规定

服丧时间的长短,服丧一年称"期",九月称"大功",五月称"小功"。

3.茕(qióng)茕孑(jié)立:生活孤单无靠。茕茕,孤单的样子。孑:孤单。 6)五服制度反映出三大特点:

(1)血统等级。以五服内为亲,外为疏。

(2)重男轻女。如妻为夫守孝3年,夫为妻只1年。明前子为父居丧3年;父在,为母1年。

(3)重嫡轻庶。庶子为嫡母服丧3年,嫡子不为庶母服丧(后改1年)。长子长孙(承重孙,嫡长子已死,由长孙承丧祭)在服丧中都最重要。民间对以上五等服制,通常没有严格区分。一般也不按“五等服制”到期换服,而是逝世3年后统一换服,称除服、服阕。

本来的五服指的是五种孝服,后来,五服也指代五辈人,比如在山东胶东半岛一带,有"五服之内为亲"的说法,就是利用上面那句话,往上推五代,从高祖开始,高祖、曾祖、祖父、父、自己,凡是血缘关系在这五代之内的都是亲戚,即同出一个高祖的人都是亲戚,从高祖到自己是五代,就成为五服。五服之后则没有了亲缘关系,也可以通婚。一般情况下,家里有婚丧嫁娶之事,都是五服之内的人参加。

同课章节目录