中考语文名著阅读第二部《朝花夕拾》全解课件

文档属性

| 名称 | 中考语文名著阅读第二部《朝花夕拾》全解课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-04-29 13:58:59 | ||

图片预览

文档简介

作者作品

人物形象

艺术特色(语言特色)

体验看法

模拟演练

作者作品

作者:鲁迅,原名周树人(1881.9.25~1936.10.19),浙江绍兴人,字豫才。原名周樟寿,1898年改为周树人,字豫山、豫亭,以笔名鲁迅闻名于世。鲁迅的作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品,对于“五四运动”以后的中国文学产生了深刻的影响。毛泽东主席评价他是伟大的无产阶级的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将,也被人民称为“民族魂”。

作者作品

鲁迅的《朝花夕拾》中的10篇回忆文章,写于1926年2月到11月。从历史背景来看那是民国以来北洋军阀统治最黑暗的时期。1926年“三·一八”惨案后,鲁迅写了《纪念刘和珍君》等文章,愤怒声讨反动政府的无耻行径,遭到反动政府的迫害,不得不过起颠沛流离的生活。他曾经先后避居山本医院、德国医院等处。

作者作品

尽管生活艰苦,但写了不少的散文诗和《二十四孝图》《五猖会》《无常》三篇散文,它们后来与鲁迅在惨案发生之前,在北京寓所的东壁下创作的《狗·猫·?鼠》《阿长与〈山海经〉》一起收入了散文集《朝花夕拾》。1926年9月鲁迅接受了厦门大学的聘请,南下教书,但他在厦门大学只待了四个多月,因为他发现厦门大学的空气和北京一样,也是污浊的。

作者作品

鲁迅在这里见识了知识分子种种的丑恶嘴脸,毫不留情地进行抨击。鲁迅虽然不喜欢厦门大学,但他对自己担任的课程倾注了全力,他的课很受学生的欢迎。在繁忙的教学之余,鲁迅在厦门大学的图书馆楼上写了很多作品,这其中就包括

《从百草园到三味书屋》《父亲的病》《琐记》《藤野先生》和《范爱农》五篇散文。这五篇散文与他在北京创作的另外五篇散文就构成了《朝花夕拾》的全部。

作者作品

《朝花夕拾》共收入十篇作品。包括:对猫的厌恶和仇恨的《狗·猫·鼠》;怀念长妈妈又哀其不幸,怒其不争的《阿长与〈山海经〉》;

批判封建孝道的虚伪和残酷的《二十四孝图》;表现封建家长制阴影的《五猖会》;描绘迷信传说中的勾魂使者的《无常》;写童年之事的《从百草园到三味书屋》;揭露庸医误人的《父亲的病》;

作者作品

描写一个心术不正,令人憎恶的衍太太形象的《琐记》;最使鲁迅感激的日本老师《藤野先生》;潦倒一生的同乡好友《范爱农》。《朝花夕拾》将往事的回忆与现实的生活紧密地结合起来,充分显示了作者关注人生、关注社会改革的巨大热情。这十篇散文,是“回忆的记事”(《三闲集·〈自选集〉自序》),比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,

作者作品

生动地描绘了清末民国初期的生活画面,是研究鲁迅早期思想和生活以及当时社会的重要艺术文献。这些篇章,文笔深沉隽永,是中国现代散文中的经典作品,其中不少作品被纳入初中课本,如《藤野先生》等,可见它对教育事业起着非常大的作用。

作者作品

《朝花夕拾》与一般的自传或回忆录的写法不同,它不是个人生活的编年史,而只是从生活回忆中选取若干有意义的片段,写成一组相互间既各自独立又具有连续性的系列散文。鲁迅的生活阅历相当丰富,即使在本书所反映的青少年时代,可写之事也很多,但他只从中选取了十个题目,这与他一贯主张的“选材要严,开掘要深”的谨严的写作态度有关。

作者作品

这十篇散文,每篇都有很深的思想意义和很高的艺术水平,在回忆散文中属上乘之作。

——吴中杰:《“尘海苍茫沈百感”》,

叶君健等著《课外文学名著导读》,

人民文学出版社2003年版

作者作品

《朝花夕拾》这样的回忆童年生活的散文,就更是充满了个体生命的童年时代与人类文化发展的童年时代所特有的天真之气。……这里的批判与嘲讽,可以视为鲁迅的杂文笔法向散文的渗透,不仅使其韵味更为丰厚,而且显示了鲁迅现实关怀的一面,这也是真实的鲁迅。

——钱理群、温儒敏、吴福辉:

《中国现代文学三十年》(修订本),

北京大学出版社2002年版

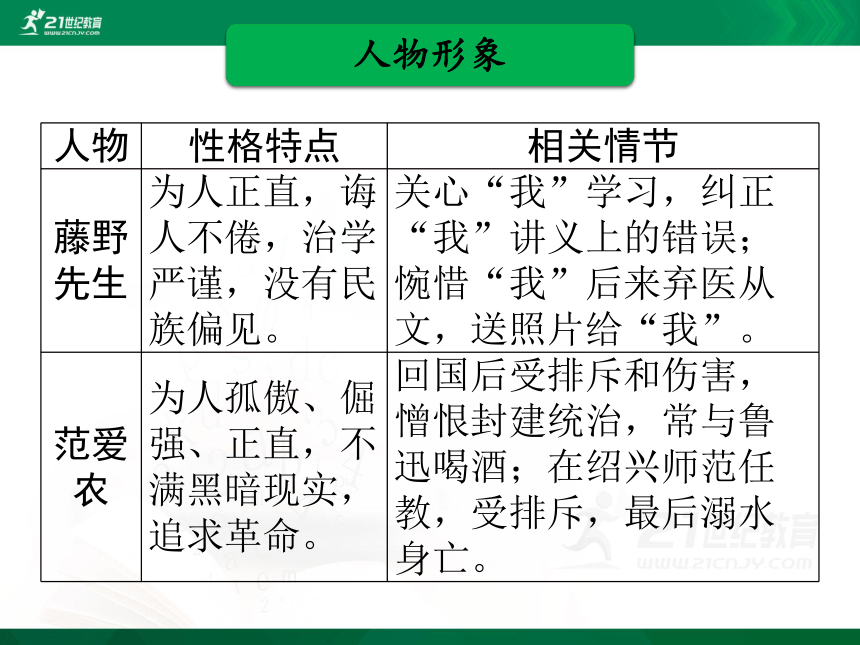

人物形象

人物 性格特点 相关情节

藤野先生 为人正直,诲人不倦,治学严谨,没有民族偏见。 关心“我”学习,纠正“我”讲义上的错误;惋惜“我”后来弃医从文,送照片给“我”。

范爱农 为人孤傲、倔强、正直,不满黑暗现实,追求革命。 回国后受排斥和伤害,憎恨封建统治,常与鲁迅喝酒;在绍兴师范任教,受排斥,最后溺水身亡。

人物形象

人物 性格特点 相关情节

长妈妈 粗俗好事而又心地善良,富有爱心,热心帮助孩子。 帮鲁迅买到喜欢的书《山海经》;有很多烦琐的大道理;常给我讲故事;谋害过我的“隐鼠”。

衍太太 自私自利,多嘴多舌,喜欢使坏的妇人。 唆使别人的小孩吃冰块、打旋子,给鲁迅看不健康的成人画册,唆教鲁迅偷母亲的首饰变卖并散布流言。

人物形象

人物 性格特点 相关情节

父亲 刻板、严格、权威。 在儿子兴高采烈地要去看五猖会时,勒令他背书。

无常 具有人情味的鬼。 去勾魂的时候,看到母亲为死去的儿子哭得那么悲伤,决定放儿子“还阳半刻”。

艺术特色(语言特色)

答题要点 ①擅长攫取生活中的小细节,以小见大。②叙述、描写、抒情和议论有机地糅合为一体。③比和反讽手法的巧妙运用。④通过对典型细节的描写来表现人物个性。⑤深邃的感情。

理解记忆(结合原文) ①擅长攫取生活中的小细节,以小见大。如:在《无常》中,从无常也有老婆和孩子的事实中,作者既写出了无常富有人情味的特点,又巧妙地讽刺了生活中那些虚伪的知识分子,入木三分。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 在《阿长与〈山海经〉》中,写除夕夜长妈妈教少年鲁迅如何吃福橘、如何讲“吉利”话和元旦清晨等待鲁迅“恭喜”的情景,把这个农村妇女的渴望幸福、期待祝福的急切心情和惊喜神态,表现得活灵活现。②叙述、描写、抒情和议论有机地糅合为一体。如:对藤野先生简朴外表的勾勒,敬佩之情蕴含其中。至于对百草园中精细的描述,对捕鸟游戏的复述,绘声绘色绘形,充满了诗情画意,喜爱眷念之情溢于言表。”

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) ③对比和反讽手法的巧妙运用。对比手法:如《五猖会》通过“我”前后心境的对比表达了对封建社会的反感和批判;《无常》中通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画出了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目;《狗·猫·鼠》中作者对小隐鼠的爱和对猫的强烈憎恨形成了鲜明的对比。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 反讽手法:如在《藤野先生》中用“标致”来讽刺清国留学生的丑态;用“精通时事”来讽刺清国留学生所“精通”的“时事”其实是些无聊的事;用“爱国青年”来反讽当时日本一些受军国主义思想影响而妄自尊大、盲目忠君、思想狭隘的青年。 ④通过对典型细节的描写来表现人物个性。如:《从百草园到三味书屋》中写寿镜吾老先生读书时,“总是微笑起来,

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去”,寥寥几笔,把老先生那种酷爱读书,痴迷入神的情态表现得惟妙惟肖。⑤深邃的感情。作者以强烈的情感现身说法,对青年读者谈自己的经历和感受。如:《狗·猫·鼠》一文既有作者对童年时拥有过的一只可爱的小隐鼠的深情回忆,又有对祖母讲述的民间故事生动的记叙,同时揭示了现实中那些像极了“猫”的“正人君子”的真实面目。

体验看法

作品主题 《阿长与〈山海经〉》——文章用深情的语言,表达了对阿长的真诚怀念。《藤野先生》——表达了对藤野先生深情的怀念。《范爱农》——表现了对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。《从百草园到三味书屋》——揭示儿童广阔的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的尖锐矛盾,表达了应让儿童健康活泼地成长的合理要求。

体验看法

作品主题 《琐记》——批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”,表现出探求真理的强烈欲望。《五猖会》——指出强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。《狗·猫·鼠》——这篇文章取了“猫”这样一个类型,尖锐而又形象地讽刺了生活中与猫相似的人。《二十四孝图》——形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷,

体验看法

作品主题 揭示了中国儿童的可怜。《无常》——对打着“公理”“正义”旗号的“正人君子”予以了辛辣的嘲讽。《父亲的病》——揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

阅读启示 《朝花夕拾》使我了解到封建社会的腐朽制度和当时社会的冷酷,更加懂得了作者对新生活的向往和追求。

模拟演练

(一)

这一天似乎大家都有些不欢,仍然由我恭敬地送他上轿。进来时,看见父亲的脸色很异样,和大家谈论,大意是说自己的病大概没有希望的了;他因为看了两年,毫无效验,脸又太熟了,未免有些难以为情,所以等到危急时候,便荐一个生手自代,和自己完全脱了干系。但另外有什么法子呢?本城的名医,除他之外,实在也只有一个A了。明天就请A。

模拟演练

A的诊金也是一元四角。但前回的名医的脸是圆而胖的,他却长而胖了:这一点颇不同。还有用药也不同。前回的名医是一个人还可以办的,这一回却是一个人有些办不妥帖了,因为他一张药方上,总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引。

芦根和经霜三年的甘蔗,他就从来没有用过。最平常的是“蟋蟀一对”,旁注小字道:“要原配,即本在一窠中者。”似乎昆虫也要贞节,续弦或再醮,连做药资格也丧失了。

模拟演练

但这差使在我并不为难,走进百草园,十对也容易得,将它们用线一缚,活活地掷入沸汤中完事。然而还有“平地木十株”呢,这可谁也不知道是什么东西了,问药店,问乡下人,问卖草药的,问老年人,问读书人,问木匠,都只是摇摇头,临末才记起了那远房的叔祖,爱种一点花木的老人,跑去一问,他果然知道,是生在山中树下的一种小树,能结红子如小珊瑚珠的,普通都称为“老弗大”。

模拟演练

“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。”药引寻到了,然而还有一种特别的丸药:败鼓皮丸。这“败鼓皮丸”就是用打破的旧鼓皮做成;水肿一名鼓胀,一用打破的鼓皮自然就可以克伏他。

模拟演练

1.选文出自鲁迅《朝花夕拾》中的名篇《_______________》,

选文中的A是______________(人名)。(2分)

父亲的病

陈莲河

模拟演练

2.文中寄托着作者深沉的批判和讽刺之情,请结合语句分析选段中蕴含的情感。(4分)

示例:“续弦或再醮,连做药资格也丧失了”等对中药的描述,委婉地嘲讽了某些中医故弄玄虚贻误病情的可恶行径;“败鼓皮丸”的治病原理荒唐可笑,完全没有科学道理,难怪根本就治不好父亲的病,只是劳民伤财。字里行间蕴含着作者的悲愤与谴责。

模拟演练

3.有人认为画线句太啰嗦,不如简化为“问了很多人都只是摇摇头”。说说你的看法。(4分)

示例:我认为不能改。因为原文具体记述了四处问询的情形,看似啰嗦重复,其实传神地突出了医生开列的中药之稀奇,衬托了庸医故弄玄虚的丑恶面目。

模拟演练

(二)

要到东关看五猖会去了……因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅、饭菜、茶炊、点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

……

模拟演练

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:——

“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

模拟演练

粤自盘古,生于太荒,

首出御世,肇开混茫。

就是这样的书,我现在只记得前四句,别的都忘却了;那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了。记得那时听人说读《鉴略》比读《千字文》《百家姓》有用得多,因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概,那当然是很好的,然而我一字也不懂。“粤自盘古”就是“粤自盘古”,读下去,记住它,“粤自盘古”呵!“生于太荒”呵!……

模拟演练

应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲、工人、长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

模拟演练

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

模拟演练

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

模拟演练

1.从选文中可以看出父亲是一个怎样的人?(3分)

从选文中可看出父亲是一个刻板、严格、有权威的人。

模拟演练

2.选段中“我”的心情发生了怎样的变化?作者细致地刻画这些有什么用意?(4分)

“我”的心情变化历程是:兴奋、急切——忐忑、惶恐——痛苦、扫兴。细致地刻画这些心情的变化过程,意在以自己的切身感受揭露强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

模拟演练

3.联系自己的生活实际,评价文段中父亲让“我”背好书才看戏的行为。(3分)

言之成理即可。示例:我认为文段中父亲让“我”背好书才看戏的行为是不可取的。因为好玩是孩子的天性,父亲却要“我”在轻松、愉快的看戏前背诵根本不懂的古文,给“我”造成痛苦的记忆,不仅收不到应有的效果,还可能使“我”厌恶学习。我的父母也常常让我带着学习任务旅游、看电影等,常常增加我的反感。

人物形象

艺术特色(语言特色)

体验看法

模拟演练

作者作品

作者:鲁迅,原名周树人(1881.9.25~1936.10.19),浙江绍兴人,字豫才。原名周樟寿,1898年改为周树人,字豫山、豫亭,以笔名鲁迅闻名于世。鲁迅的作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品,对于“五四运动”以后的中国文学产生了深刻的影响。毛泽东主席评价他是伟大的无产阶级的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将,也被人民称为“民族魂”。

作者作品

鲁迅的《朝花夕拾》中的10篇回忆文章,写于1926年2月到11月。从历史背景来看那是民国以来北洋军阀统治最黑暗的时期。1926年“三·一八”惨案后,鲁迅写了《纪念刘和珍君》等文章,愤怒声讨反动政府的无耻行径,遭到反动政府的迫害,不得不过起颠沛流离的生活。他曾经先后避居山本医院、德国医院等处。

作者作品

尽管生活艰苦,但写了不少的散文诗和《二十四孝图》《五猖会》《无常》三篇散文,它们后来与鲁迅在惨案发生之前,在北京寓所的东壁下创作的《狗·猫·?鼠》《阿长与〈山海经〉》一起收入了散文集《朝花夕拾》。1926年9月鲁迅接受了厦门大学的聘请,南下教书,但他在厦门大学只待了四个多月,因为他发现厦门大学的空气和北京一样,也是污浊的。

作者作品

鲁迅在这里见识了知识分子种种的丑恶嘴脸,毫不留情地进行抨击。鲁迅虽然不喜欢厦门大学,但他对自己担任的课程倾注了全力,他的课很受学生的欢迎。在繁忙的教学之余,鲁迅在厦门大学的图书馆楼上写了很多作品,这其中就包括

《从百草园到三味书屋》《父亲的病》《琐记》《藤野先生》和《范爱农》五篇散文。这五篇散文与他在北京创作的另外五篇散文就构成了《朝花夕拾》的全部。

作者作品

《朝花夕拾》共收入十篇作品。包括:对猫的厌恶和仇恨的《狗·猫·鼠》;怀念长妈妈又哀其不幸,怒其不争的《阿长与〈山海经〉》;

批判封建孝道的虚伪和残酷的《二十四孝图》;表现封建家长制阴影的《五猖会》;描绘迷信传说中的勾魂使者的《无常》;写童年之事的《从百草园到三味书屋》;揭露庸医误人的《父亲的病》;

作者作品

描写一个心术不正,令人憎恶的衍太太形象的《琐记》;最使鲁迅感激的日本老师《藤野先生》;潦倒一生的同乡好友《范爱农》。《朝花夕拾》将往事的回忆与现实的生活紧密地结合起来,充分显示了作者关注人生、关注社会改革的巨大热情。这十篇散文,是“回忆的记事”(《三闲集·〈自选集〉自序》),比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,

作者作品

生动地描绘了清末民国初期的生活画面,是研究鲁迅早期思想和生活以及当时社会的重要艺术文献。这些篇章,文笔深沉隽永,是中国现代散文中的经典作品,其中不少作品被纳入初中课本,如《藤野先生》等,可见它对教育事业起着非常大的作用。

作者作品

《朝花夕拾》与一般的自传或回忆录的写法不同,它不是个人生活的编年史,而只是从生活回忆中选取若干有意义的片段,写成一组相互间既各自独立又具有连续性的系列散文。鲁迅的生活阅历相当丰富,即使在本书所反映的青少年时代,可写之事也很多,但他只从中选取了十个题目,这与他一贯主张的“选材要严,开掘要深”的谨严的写作态度有关。

作者作品

这十篇散文,每篇都有很深的思想意义和很高的艺术水平,在回忆散文中属上乘之作。

——吴中杰:《“尘海苍茫沈百感”》,

叶君健等著《课外文学名著导读》,

人民文学出版社2003年版

作者作品

《朝花夕拾》这样的回忆童年生活的散文,就更是充满了个体生命的童年时代与人类文化发展的童年时代所特有的天真之气。……这里的批判与嘲讽,可以视为鲁迅的杂文笔法向散文的渗透,不仅使其韵味更为丰厚,而且显示了鲁迅现实关怀的一面,这也是真实的鲁迅。

——钱理群、温儒敏、吴福辉:

《中国现代文学三十年》(修订本),

北京大学出版社2002年版

人物形象

人物 性格特点 相关情节

藤野先生 为人正直,诲人不倦,治学严谨,没有民族偏见。 关心“我”学习,纠正“我”讲义上的错误;惋惜“我”后来弃医从文,送照片给“我”。

范爱农 为人孤傲、倔强、正直,不满黑暗现实,追求革命。 回国后受排斥和伤害,憎恨封建统治,常与鲁迅喝酒;在绍兴师范任教,受排斥,最后溺水身亡。

人物形象

人物 性格特点 相关情节

长妈妈 粗俗好事而又心地善良,富有爱心,热心帮助孩子。 帮鲁迅买到喜欢的书《山海经》;有很多烦琐的大道理;常给我讲故事;谋害过我的“隐鼠”。

衍太太 自私自利,多嘴多舌,喜欢使坏的妇人。 唆使别人的小孩吃冰块、打旋子,给鲁迅看不健康的成人画册,唆教鲁迅偷母亲的首饰变卖并散布流言。

人物形象

人物 性格特点 相关情节

父亲 刻板、严格、权威。 在儿子兴高采烈地要去看五猖会时,勒令他背书。

无常 具有人情味的鬼。 去勾魂的时候,看到母亲为死去的儿子哭得那么悲伤,决定放儿子“还阳半刻”。

艺术特色(语言特色)

答题要点 ①擅长攫取生活中的小细节,以小见大。②叙述、描写、抒情和议论有机地糅合为一体。③比和反讽手法的巧妙运用。④通过对典型细节的描写来表现人物个性。⑤深邃的感情。

理解记忆(结合原文) ①擅长攫取生活中的小细节,以小见大。如:在《无常》中,从无常也有老婆和孩子的事实中,作者既写出了无常富有人情味的特点,又巧妙地讽刺了生活中那些虚伪的知识分子,入木三分。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 在《阿长与〈山海经〉》中,写除夕夜长妈妈教少年鲁迅如何吃福橘、如何讲“吉利”话和元旦清晨等待鲁迅“恭喜”的情景,把这个农村妇女的渴望幸福、期待祝福的急切心情和惊喜神态,表现得活灵活现。②叙述、描写、抒情和议论有机地糅合为一体。如:对藤野先生简朴外表的勾勒,敬佩之情蕴含其中。至于对百草园中精细的描述,对捕鸟游戏的复述,绘声绘色绘形,充满了诗情画意,喜爱眷念之情溢于言表。”

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) ③对比和反讽手法的巧妙运用。对比手法:如《五猖会》通过“我”前后心境的对比表达了对封建社会的反感和批判;《无常》中通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画出了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目;《狗·猫·鼠》中作者对小隐鼠的爱和对猫的强烈憎恨形成了鲜明的对比。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 反讽手法:如在《藤野先生》中用“标致”来讽刺清国留学生的丑态;用“精通时事”来讽刺清国留学生所“精通”的“时事”其实是些无聊的事;用“爱国青年”来反讽当时日本一些受军国主义思想影响而妄自尊大、盲目忠君、思想狭隘的青年。 ④通过对典型细节的描写来表现人物个性。如:《从百草园到三味书屋》中写寿镜吾老先生读书时,“总是微笑起来,

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去”,寥寥几笔,把老先生那种酷爱读书,痴迷入神的情态表现得惟妙惟肖。⑤深邃的感情。作者以强烈的情感现身说法,对青年读者谈自己的经历和感受。如:《狗·猫·鼠》一文既有作者对童年时拥有过的一只可爱的小隐鼠的深情回忆,又有对祖母讲述的民间故事生动的记叙,同时揭示了现实中那些像极了“猫”的“正人君子”的真实面目。

体验看法

作品主题 《阿长与〈山海经〉》——文章用深情的语言,表达了对阿长的真诚怀念。《藤野先生》——表达了对藤野先生深情的怀念。《范爱农》——表现了对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。《从百草园到三味书屋》——揭示儿童广阔的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的尖锐矛盾,表达了应让儿童健康活泼地成长的合理要求。

体验看法

作品主题 《琐记》——批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”,表现出探求真理的强烈欲望。《五猖会》——指出强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。《狗·猫·鼠》——这篇文章取了“猫”这样一个类型,尖锐而又形象地讽刺了生活中与猫相似的人。《二十四孝图》——形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷,

体验看法

作品主题 揭示了中国儿童的可怜。《无常》——对打着“公理”“正义”旗号的“正人君子”予以了辛辣的嘲讽。《父亲的病》——揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

阅读启示 《朝花夕拾》使我了解到封建社会的腐朽制度和当时社会的冷酷,更加懂得了作者对新生活的向往和追求。

模拟演练

(一)

这一天似乎大家都有些不欢,仍然由我恭敬地送他上轿。进来时,看见父亲的脸色很异样,和大家谈论,大意是说自己的病大概没有希望的了;他因为看了两年,毫无效验,脸又太熟了,未免有些难以为情,所以等到危急时候,便荐一个生手自代,和自己完全脱了干系。但另外有什么法子呢?本城的名医,除他之外,实在也只有一个A了。明天就请A。

模拟演练

A的诊金也是一元四角。但前回的名医的脸是圆而胖的,他却长而胖了:这一点颇不同。还有用药也不同。前回的名医是一个人还可以办的,这一回却是一个人有些办不妥帖了,因为他一张药方上,总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引。

芦根和经霜三年的甘蔗,他就从来没有用过。最平常的是“蟋蟀一对”,旁注小字道:“要原配,即本在一窠中者。”似乎昆虫也要贞节,续弦或再醮,连做药资格也丧失了。

模拟演练

但这差使在我并不为难,走进百草园,十对也容易得,将它们用线一缚,活活地掷入沸汤中完事。然而还有“平地木十株”呢,这可谁也不知道是什么东西了,问药店,问乡下人,问卖草药的,问老年人,问读书人,问木匠,都只是摇摇头,临末才记起了那远房的叔祖,爱种一点花木的老人,跑去一问,他果然知道,是生在山中树下的一种小树,能结红子如小珊瑚珠的,普通都称为“老弗大”。

模拟演练

“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。”药引寻到了,然而还有一种特别的丸药:败鼓皮丸。这“败鼓皮丸”就是用打破的旧鼓皮做成;水肿一名鼓胀,一用打破的鼓皮自然就可以克伏他。

模拟演练

1.选文出自鲁迅《朝花夕拾》中的名篇《_______________》,

选文中的A是______________(人名)。(2分)

父亲的病

陈莲河

模拟演练

2.文中寄托着作者深沉的批判和讽刺之情,请结合语句分析选段中蕴含的情感。(4分)

示例:“续弦或再醮,连做药资格也丧失了”等对中药的描述,委婉地嘲讽了某些中医故弄玄虚贻误病情的可恶行径;“败鼓皮丸”的治病原理荒唐可笑,完全没有科学道理,难怪根本就治不好父亲的病,只是劳民伤财。字里行间蕴含着作者的悲愤与谴责。

模拟演练

3.有人认为画线句太啰嗦,不如简化为“问了很多人都只是摇摇头”。说说你的看法。(4分)

示例:我认为不能改。因为原文具体记述了四处问询的情形,看似啰嗦重复,其实传神地突出了医生开列的中药之稀奇,衬托了庸医故弄玄虚的丑恶面目。

模拟演练

(二)

要到东关看五猖会去了……因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅、饭菜、茶炊、点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

……

模拟演练

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:——

“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

模拟演练

粤自盘古,生于太荒,

首出御世,肇开混茫。

就是这样的书,我现在只记得前四句,别的都忘却了;那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了。记得那时听人说读《鉴略》比读《千字文》《百家姓》有用得多,因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概,那当然是很好的,然而我一字也不懂。“粤自盘古”就是“粤自盘古”,读下去,记住它,“粤自盘古”呵!“生于太荒”呵!……

模拟演练

应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲、工人、长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

模拟演练

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

模拟演练

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

模拟演练

1.从选文中可以看出父亲是一个怎样的人?(3分)

从选文中可看出父亲是一个刻板、严格、有权威的人。

模拟演练

2.选段中“我”的心情发生了怎样的变化?作者细致地刻画这些有什么用意?(4分)

“我”的心情变化历程是:兴奋、急切——忐忑、惶恐——痛苦、扫兴。细致地刻画这些心情的变化过程,意在以自己的切身感受揭露强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

模拟演练

3.联系自己的生活实际,评价文段中父亲让“我”背好书才看戏的行为。(3分)

言之成理即可。示例:我认为文段中父亲让“我”背好书才看戏的行为是不可取的。因为好玩是孩子的天性,父亲却要“我”在轻松、愉快的看戏前背诵根本不懂的古文,给“我”造成痛苦的记忆,不仅收不到应有的效果,还可能使“我”厌恶学习。我的父母也常常让我带着学习任务旅游、看电影等,常常增加我的反感。