中考语文名著阅读第六部《昆虫记》全解课件

图片预览

文档简介

作者作品

艺术特色(语言特色)

体验看法

模拟演练

作者作品

作者:法布尔(1823~1915),法国著名昆虫学家、文学家。被世人称为“昆虫界的荷马”、昆虫界的“维吉尔”。法布尔作品中篇幅最长、地位最重要、最为世人所知的就是《昆虫记》。这部作品不但展现了他科学观察研究方面的才能和文学才华,同时还向读者传达了他的人文精神以及对生命的无比热爱。

作者作品

1823年12月,法布尔降生在法国南方一个贫穷的农民家中。上小学时,他常跑到乡间野外,兜里装满了蜗牛、蘑菇或其他植物、虫类。法布尔15岁考入师范学校,毕业后谋得初中数学教师职位。他花了一个月的工资,买到一本昆虫学著作,立志做一个为虫子写历史的人。靠自修,法布尔取得大学物理数学学士学位,

作者作品

两年后又取得自然科学学士学位。又过一年,31岁的法布尔一举获得自然科学博士学位。他出版了《天空》《大地》《植物》以及《保尔大叔谈害虫》等系列作品。

1875年,法布尔带领家人迁往乡间小镇。整理20余年资料而写成的《昆虫记》第一卷于1879年问世。1880年,法布尔用积攒下的钱购得一老旧民宅,他用当地普罗旺斯语给这处居所取了个雅号——荒石园。

作者作品

年复一年,“荒石园”主人穿着农民的粗呢子外套,用尖镐平铲刨刨挖挖,一座百虫乐园建成了。他把劳动成果写进一卷又一卷的《昆虫记》中。1910年,《昆虫记》第十卷问世,法布尔时年86岁。

作者作品

《昆虫记》是法国昆虫学家、文学家法布尔所著的长篇科普文学作品,共十卷。该作品是一部概括昆虫的种类、特征、习性和婚习的昆虫学巨著,同时也是一部富含知识、趣味美感和哲理的文学宝藏。在阅读时需要把握以下几点:

1.了解法布尔敬畏生命的情怀

法布尔从不满足于仅仅记录昆虫的生活,他关注的是昆虫活生生的生命过程。

作者作品

他对于昆虫的形态、习性、劳动、繁衍和死亡的描述,处处洋溢着对生命的尊重,对自然万物的赞美。正是这种敬畏生命的情怀,给《昆虫记》注入了灵魂和生气,使之成为“一部很有趣,也很有益的书”。

2.关注科普作品的艺术趣味

《昆虫记》既是富于科学性的昆虫学著作,又是可读性很强的优美散文。法布尔具有“像哲学家一般的思、像美术家一般的看、像文学家一般的写”。

作者作品

阅读时要发挥想象力,进入作品描写的世界,体会其文字之美,这样就可以一举多得,在语文学习方面也吸收到许多营养。

3.体会科普作品蕴含的科学思维、科学理念和科学精神

为了揭开这些昆虫的奥秘,法布尔像侦探似的长时间追踪观察昆虫,不断地假设,反复地推理,严密地求证,每个奥秘的揭开过程都充满了曲折和反复。《昆虫记》既表达了作者对生命和自然的热爱和尊重,又传播了科学知识,体现了作者细致入微、孜孜不倦的科学探索精神。

作者作品

《昆虫记》熔作者毕生的研究成果和人生感悟于一炉,以人性观察虫性,将昆虫世界化作供人类获取知识、趣味、美感和思想的美文。

——巴金

大著作《昆虫记》十卷,读起来也还是一部很有趣,也很有益的书。

——鲁迅

艺术特色(语言特色)

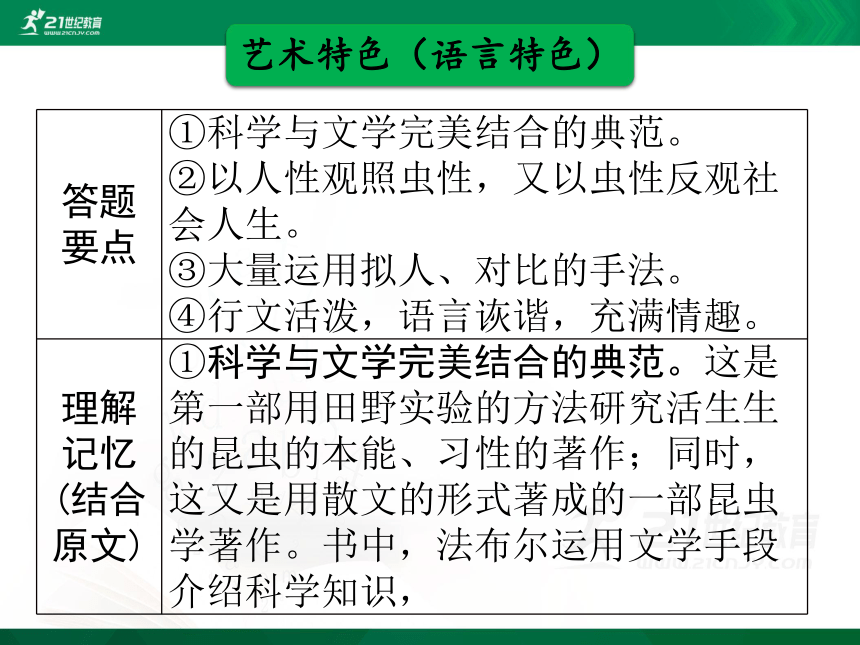

答题要点 ①科学与文学完美结合的典范。

②以人性观照虫性,又以虫性反观社会人生。

③大量运用拟人、对比的手法。

④行文活泼,语言诙谐,充满情趣。

理解记忆(结合原文) ①科学与文学完美结合的典范。这是第一部用田野实验的方法研究活生生的昆虫的本能、习性的著作;同时,这又是用散文的形式著成的一部昆虫学著作。书中,法布尔运用文学手段介绍科学知识,

艺术特色(语言特色)

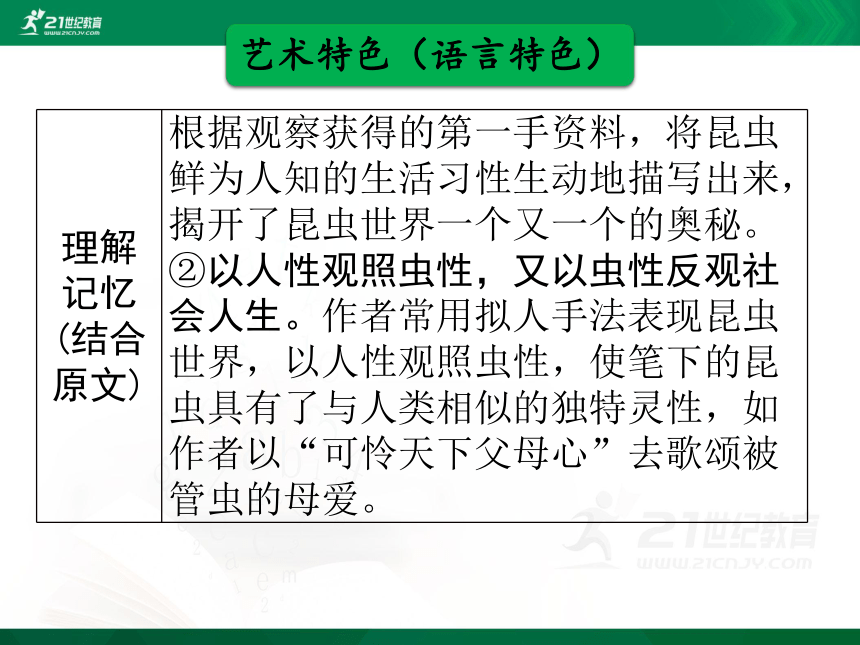

理解记忆(结合原文) 根据观察获得的第一手资料,将昆虫鲜为人知的生活习性生动地描写出来,揭开了昆虫世界一个又一个的奥秘。②以人性观照虫性,又以虫性反观社会人生。作者常用拟人手法表现昆虫世界,以人性观照虫性,使笔下的昆虫具有了与人类相似的独特灵性,如作者以“可怜天下父母心”去歌颂被管虫的母爱。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 同时,他又透过昆虫世界折射出社会人生,昆虫的本能、习性、劳动、婚恋、繁衍和死亡,无不渗透着作者对人生的思考,如由团结和平的松毛虫想到了人类的私有财产和斗争。

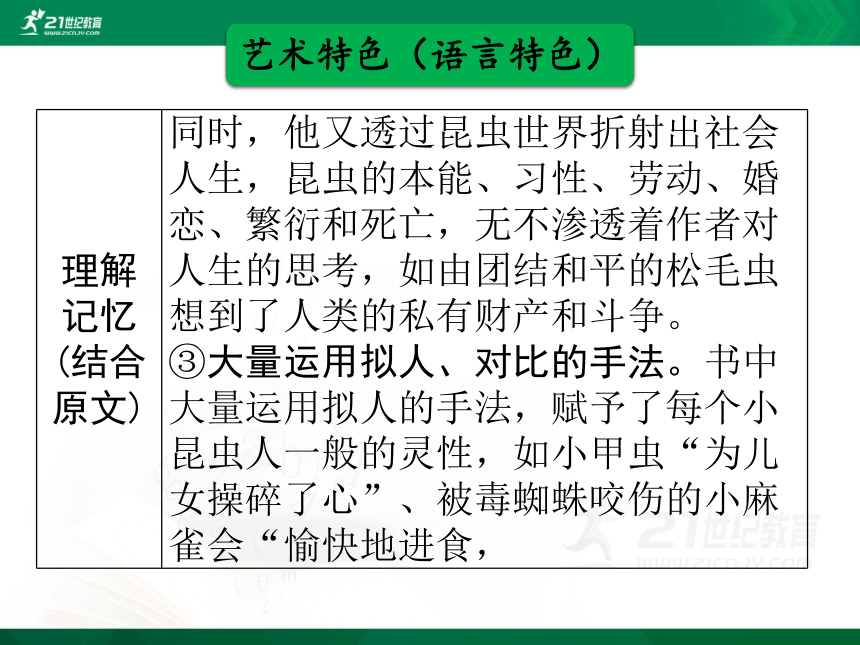

③大量运用拟人、对比的手法。书中大量运用拟人的手法,赋予了每个小昆虫人一般的灵性,如小甲虫“为儿女操碎了心”、被毒蜘蛛咬伤的小麻雀会“愉快地进食,

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 如果我们喂食的动作慢了,它甚至会像婴儿般哭闹”;为了突出各种昆虫的异同之处,法布尔还大量地运用了对比手法。在不断的对比中,各种昆虫的独特性得到了彰显。如《绿色蝈蝈》一文中,有蝈蝈与蝉叫声的对比、蝈蝈与鹰捕食方面的对比、蝈蝈与螳螂食性的对比。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) ④行文活泼,语言诙谐,充满情趣。《昆虫记》语言生动活泼,语调轻松诙谐,充满了盎然的情趣。如杨柳天牛在作者笔下像个吝啬鬼,身穿一件似乎“缺了布料”的短身燕尾礼服;石蚕的小鞘能帮助石蚕在水里自由地升降,就像是它的潜水艇。

体验看法

作品主题 在《昆虫记》一书中,法布尔依据其毕生从事昆虫研究的经历和成果,以人性观照虫性,以虫性反映社会人生。用通俗易懂、生动有趣和散文的笔调,深入浅出地介绍了他所观察和研究的昆虫的外部形态、生物习性,真实地记录了常见昆虫的本能、习性、劳动、死亡等,既表达了作者对生命和自然的热爱和尊重,又传播了科学知识,体现了作者观察细致入微、孜孜不倦的科学探索精神。

体验看法

阅读启示 ①《昆虫记》中不仅有绚烂旖旎的虫类生活,也有一个博物学家对弱小生命的尊重。每一个生命都有其存在的价值,都不应该被忽视,都需要我们去理解。

②我们应该学习作者积极探索、求真务实的科学精神,扩大我们的知识领域,锻炼我们的思维,在阅读中汲取人生智慧,让科学的光芒照亮自己。

模拟演练

(一)

①有许多昆虫,它们在这世界上做着极有价值的工作,尽管它们从来没有因此而得到相应的报酬和相称的头衔。当你走近一只死鼹鼠,看见蚂蚁、甲虫和蝇类聚集在它身上的时候,你可能会全身起鸡皮疙瘩,拔腿就跑。你一定会以为它们都是可怕而肮脏的昆虫,令人恶心。事实并不是这样的,它们正在忙碌着为这个世界做清除工作。让我们来观察一下其中的几只蝇吧,

模拟演练

我们就可以知道它们的所作所为是多么地有益于人类,有益于整个自然界了。

②你一定看见过碧蝇吧?也就是我们通常所说的“绿头苍蝇”。它们有着漂亮的金绿色的外套,发着金属般的光彩,它们还有一对红色的大眼睛。

③当它们嗅出在很远的地方有死动物的时候,会立即赶过去在那里产卵。几天以后,你会惊讶地发现那动物的尸体变成了液体,里面有几千条头尖尖的小虫子,

模拟演练

你一定会觉得这种方法实在有点令人反胃,可是除此之外,还有什么别的更好更容易的方法消灭腐烂发臭的动物的尸体,让它们分解成元素被泥土吸收而再为别的生物提供养料呢?是谁能够使死动物的尸体奇迹般地消失,变成一滩液体的呢?正是碧蝇的幼虫。

④如果这尸体没有经过碧蝇幼虫的处理,它也会渐渐地风干,这样的话,要经过很长一段时间才会消失。碧蝇和其他蝇类的幼虫一样,有一种惊人的本事,

模拟演练

那就是能使固体物质变成液体物质。有一次我做了一个试验,把一块煮得很老的蛋白扔给碧蝇做食物,它马上就把这块蛋白变成一滩像清水一样的液体。而这种使它能够把固体变成液体的东西,是它嘴里吐出来的一种酵母素,就好像我们胃里的胃液能把食物消化一样。碧蝇的幼虫就靠着这种自己亲手制作的肉汤来维持自己的生命。

⑤其实,能做这种工作的,除了碧蝇之外,还有灰肉蝇和另一种大的肉蝇。

模拟演练

你常常可以看到这种蝇在玻璃窗上嗡嗡飞着。千万不要让它停在你要吃的东西上面,要不然的话,它会使你的食物也变得充满细菌了。不过你可不必像对待蚊子一样,毫不客气地去拍死它们,只要把它们赶出去就行了。因为在房间外面,它们可是大自然的功臣。它们以最快的速度,用曾经活过的动物的尸体产生新的生命,它们使尸体变成一种无机物质被土壤吸收,使我们的土壤变得肥沃,从而形成新一轮的良性循环。

模拟演练

1.绿头苍蝇作为“新陈代谢的工作者”,主要的功用是什么?(3分)

绿头苍蝇的幼虫嘴里吐出来的一种酵母素,能使固体物质变成液体物质,消灭腐烂发臭的动物的尸体,使其变成一种无机物质被土壤吸收。

模拟演练

2.作者要说明绿头苍蝇,开篇却没有直接入笔,为什么?(3分)

绿头苍蝇是令人讨厌的,作者先由人们主观地对一些昆虫的偏见看法写起,然后引出说明对象,目的是增强读者的阅读兴趣。

模拟演练

3.读文末画线的句子,你对绿头苍蝇有怎样的看法?获得什么启示?(4分)

绿头苍蝇传播细菌,但又是大自然的功臣,我们应当对其辩证地看待它。

启示:万事万物都有其优点和不足,看待事物不能用偏见的眼光看待,要一分为二,辩证地去看待。

模拟演练

(二)

七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦。用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶。它坐在树的枝头,不停地唱歌,只要钻通柔滑的树皮,里面有的是汁液,吸管插进桶孔,它就可饮个饱了。

模拟演练

如果稍等一下,我们也许就可以看到它遭受到的意外的烦扰。因为邻近很多口渴的昆虫,立刻发现了蝉的井里流出的浆汁,跑去舔食。这些昆虫大都是黄蜂、苍蝇、蛆蜕、玫瑰虫等,而最多的却是蚂蚁。身材小的想要到达这个井边,就偷偷从蝉的身底爬过,而主人却很大方地抬起身子,让它们过去。大的昆虫,抢到一口,就赶紧跑开,走到邻近的枝头,当它再转回头来时,胆子比从前变大来了,它忽然就成了强盗,想把蝉从井边赶走。

模拟演练

最坏的罪犯,要算蚂蚁了。我曾见过它们咬紧蝉的腿尖,拖住它的翅膀,爬上它的后背,甚至有一次一个凶悍的强徒,竟当着我的面,抓住蝉的吸管,想把它拉掉。

最后,麻烦越来越多,无可奈何,这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了。于是蚂蚁的目的达到,占有了这个井。不过这个井也干得很快,浆汁立刻被吃光了。

模拟演练

于是它再找机会去抢劫别的井,以图第二次的痛饮。

你看,真正的事实,不是与那个寓言相反吗?蚂蚁是顽强的乞丐,而勤苦的生产者却是蝉呢!

模拟演练

1.请结合本文段说说为什么本书既是科普著作,又是文学经典?(4分)

(1)如“用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶”可以看出蝉的生活习性,让我们获得科普知识。(2)如“这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了”,采用了拟人手法,表现了蝉的无可奈何,显得行文生动活泼,语调轻松诙谐,充满了盎然的情趣,这些显著的艺术特色让它成为一部文学经典。

模拟演练

2.结合文段分析蝉的生活习性。(2分)

它坐在树的枝头,不停地唱歌:唱歌;蚂蚁是顽强的乞丐,而勤苦的生产者却是蝉呢:勤劳的生产者等。

模拟演练

3.本书中昆虫们的一举一动,都被赋予了人的思想感情,它们与人有着丝丝缕缕的相通之处,请结合本文段对以上特点加以分析。(4分)

“最坏的罪犯,要算蚂蚁了”将蚂蚁夺食的行为比作了人类世界的罪犯;不仅是罪犯,还是“凶悍的强盗”;而将蝉比作歌唱家,“七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦”将蝉的安逸舒适也描写得淋漓尽致。

模拟演练

(三)

两片鞘翅都是干燥的半透明薄膜,薄得像葱头的无色皮膜,均可以整体振动。其形状都像侧置的弓架,处于蟋蟀上身的一端逐渐变窄。右鞘翅内侧,在靠近翅根的地方,有一块胼胝硬肉。从胼胝那里,放射出五条翅脉,其中两条上行,两条下行,另一条基本呈横切走向。横向翅脉略显橙红颜色,它是最主要的部件,说白了就是琴弓。虫鸣大作之际,两片鞘翅始终高高抬起,

模拟演练

其状宛如宽大的纱罗布船帆。两片翅膜,只有内侧边缘重叠在一起。两支琴弓,一支在上一支在下,斜向铰动摩擦,于是支展开的两个膜片产生了发声振荡。

上鞘翅的琴弓在下鞘翅上摩擦,同样,下鞘翅的琴弓在上鞘翅上摩擦,摩擦点时而是粗糙的胼胝,时而是四条平滑的放射状翅脉中的某一条,因此,发出的声音会出现音质变化。这大概已经部分地说明问题了:当这胆小的虫类处于警戒状态时,

模拟演练

它的鸣唱就会使人产生幻觉,让你以为此时声音既好像从这儿传来,又好像从那儿传来,还好像从另外一个地方传来。音量的强弱变化,音质的亮闷转换,以及由此造成的距离变动感,这些都给人以幻觉;而这恰恰就是腹语大师的艺术要诀。这虫类的鸣叫,不仅能产生距离幻觉,而且还具备以和颤音形式出现的纯正音色。八月的夜晚,在那无比安宁的氛围之中,我的确听不出还有什么昆虫的鸣唱,能有意大利蟋蟀的鸣唱那么优美清亮。

模拟演练

不知多少回,我躺在地上,背靠着迷迭香支成的屏风,“在文静的月亮女友的陪伴下”,悉心倾听那情趣盎然的“荒石园”音乐会!

那高处,我的头顶上,天鹅星座在银河里拉长自己的大十字架;这低处,我的四周,昆虫交响曲汇成一片起伏荡漾的声浪。尘世金秋正吐露着自己的喜悦,令我无奈地忘却了群星的表演。我们对天空的眼睛一无所知,它们像眨动眼皮般地闪烁着,它们盯着我们,那目光虽平静,但未免冷淡。

模拟演练

我的蟋蟀啊,有你们陪伴,我反而能感受到生命在颤动;而我们尘世泥胎造物的灵魂,恰恰就是生命。正是这个缘故,我身靠迷迭香樊篱,仅仅向天鹅星座投去些许心不在焉的目光,而全副精神却集中在你们的小夜曲上。

模拟演练

1.请你结合选文和原著的内容,用简洁的语言概括意大利蟋蟀有哪些特征。(4分)

肤色不是黑色的;体型不粗笨;栖驻在小灌木或草株上,过着悬空生活;在夏天夜晚持续奏乐。

模拟演练

这句话的前半句说的是意大利蟋蟀在夜晚尽情歌唱,后半句“群星的表演”指的是“天鹅星座在银河里拉长自己的大十字架”。这句话表达了作者对意大利蟋蟀的歌声的特别喜爱。

2.文中的画线句子应当如何理解?(3分)

尘世金秋正吐露着自己的喜悦,令我无奈地忘却了群星的表演。

模拟演练

3.蟋蟀的叫声很常见,但作者却能将这常见的叫声写得如此细致、生动,从这里我们可以得到什么启示?(3分)

言之有理即可。示例:要了解事物就必须抓住事物的特征进行细致入微的观察,并把观察和思考结合起来。

艺术特色(语言特色)

体验看法

模拟演练

作者作品

作者:法布尔(1823~1915),法国著名昆虫学家、文学家。被世人称为“昆虫界的荷马”、昆虫界的“维吉尔”。法布尔作品中篇幅最长、地位最重要、最为世人所知的就是《昆虫记》。这部作品不但展现了他科学观察研究方面的才能和文学才华,同时还向读者传达了他的人文精神以及对生命的无比热爱。

作者作品

1823年12月,法布尔降生在法国南方一个贫穷的农民家中。上小学时,他常跑到乡间野外,兜里装满了蜗牛、蘑菇或其他植物、虫类。法布尔15岁考入师范学校,毕业后谋得初中数学教师职位。他花了一个月的工资,买到一本昆虫学著作,立志做一个为虫子写历史的人。靠自修,法布尔取得大学物理数学学士学位,

作者作品

两年后又取得自然科学学士学位。又过一年,31岁的法布尔一举获得自然科学博士学位。他出版了《天空》《大地》《植物》以及《保尔大叔谈害虫》等系列作品。

1875年,法布尔带领家人迁往乡间小镇。整理20余年资料而写成的《昆虫记》第一卷于1879年问世。1880年,法布尔用积攒下的钱购得一老旧民宅,他用当地普罗旺斯语给这处居所取了个雅号——荒石园。

作者作品

年复一年,“荒石园”主人穿着农民的粗呢子外套,用尖镐平铲刨刨挖挖,一座百虫乐园建成了。他把劳动成果写进一卷又一卷的《昆虫记》中。1910年,《昆虫记》第十卷问世,法布尔时年86岁。

作者作品

《昆虫记》是法国昆虫学家、文学家法布尔所著的长篇科普文学作品,共十卷。该作品是一部概括昆虫的种类、特征、习性和婚习的昆虫学巨著,同时也是一部富含知识、趣味美感和哲理的文学宝藏。在阅读时需要把握以下几点:

1.了解法布尔敬畏生命的情怀

法布尔从不满足于仅仅记录昆虫的生活,他关注的是昆虫活生生的生命过程。

作者作品

他对于昆虫的形态、习性、劳动、繁衍和死亡的描述,处处洋溢着对生命的尊重,对自然万物的赞美。正是这种敬畏生命的情怀,给《昆虫记》注入了灵魂和生气,使之成为“一部很有趣,也很有益的书”。

2.关注科普作品的艺术趣味

《昆虫记》既是富于科学性的昆虫学著作,又是可读性很强的优美散文。法布尔具有“像哲学家一般的思、像美术家一般的看、像文学家一般的写”。

作者作品

阅读时要发挥想象力,进入作品描写的世界,体会其文字之美,这样就可以一举多得,在语文学习方面也吸收到许多营养。

3.体会科普作品蕴含的科学思维、科学理念和科学精神

为了揭开这些昆虫的奥秘,法布尔像侦探似的长时间追踪观察昆虫,不断地假设,反复地推理,严密地求证,每个奥秘的揭开过程都充满了曲折和反复。《昆虫记》既表达了作者对生命和自然的热爱和尊重,又传播了科学知识,体现了作者细致入微、孜孜不倦的科学探索精神。

作者作品

《昆虫记》熔作者毕生的研究成果和人生感悟于一炉,以人性观察虫性,将昆虫世界化作供人类获取知识、趣味、美感和思想的美文。

——巴金

大著作《昆虫记》十卷,读起来也还是一部很有趣,也很有益的书。

——鲁迅

艺术特色(语言特色)

答题要点 ①科学与文学完美结合的典范。

②以人性观照虫性,又以虫性反观社会人生。

③大量运用拟人、对比的手法。

④行文活泼,语言诙谐,充满情趣。

理解记忆(结合原文) ①科学与文学完美结合的典范。这是第一部用田野实验的方法研究活生生的昆虫的本能、习性的著作;同时,这又是用散文的形式著成的一部昆虫学著作。书中,法布尔运用文学手段介绍科学知识,

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 根据观察获得的第一手资料,将昆虫鲜为人知的生活习性生动地描写出来,揭开了昆虫世界一个又一个的奥秘。②以人性观照虫性,又以虫性反观社会人生。作者常用拟人手法表现昆虫世界,以人性观照虫性,使笔下的昆虫具有了与人类相似的独特灵性,如作者以“可怜天下父母心”去歌颂被管虫的母爱。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 同时,他又透过昆虫世界折射出社会人生,昆虫的本能、习性、劳动、婚恋、繁衍和死亡,无不渗透着作者对人生的思考,如由团结和平的松毛虫想到了人类的私有财产和斗争。

③大量运用拟人、对比的手法。书中大量运用拟人的手法,赋予了每个小昆虫人一般的灵性,如小甲虫“为儿女操碎了心”、被毒蜘蛛咬伤的小麻雀会“愉快地进食,

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) 如果我们喂食的动作慢了,它甚至会像婴儿般哭闹”;为了突出各种昆虫的异同之处,法布尔还大量地运用了对比手法。在不断的对比中,各种昆虫的独特性得到了彰显。如《绿色蝈蝈》一文中,有蝈蝈与蝉叫声的对比、蝈蝈与鹰捕食方面的对比、蝈蝈与螳螂食性的对比。

艺术特色(语言特色)

理解记忆(结合原文) ④行文活泼,语言诙谐,充满情趣。《昆虫记》语言生动活泼,语调轻松诙谐,充满了盎然的情趣。如杨柳天牛在作者笔下像个吝啬鬼,身穿一件似乎“缺了布料”的短身燕尾礼服;石蚕的小鞘能帮助石蚕在水里自由地升降,就像是它的潜水艇。

体验看法

作品主题 在《昆虫记》一书中,法布尔依据其毕生从事昆虫研究的经历和成果,以人性观照虫性,以虫性反映社会人生。用通俗易懂、生动有趣和散文的笔调,深入浅出地介绍了他所观察和研究的昆虫的外部形态、生物习性,真实地记录了常见昆虫的本能、习性、劳动、死亡等,既表达了作者对生命和自然的热爱和尊重,又传播了科学知识,体现了作者观察细致入微、孜孜不倦的科学探索精神。

体验看法

阅读启示 ①《昆虫记》中不仅有绚烂旖旎的虫类生活,也有一个博物学家对弱小生命的尊重。每一个生命都有其存在的价值,都不应该被忽视,都需要我们去理解。

②我们应该学习作者积极探索、求真务实的科学精神,扩大我们的知识领域,锻炼我们的思维,在阅读中汲取人生智慧,让科学的光芒照亮自己。

模拟演练

(一)

①有许多昆虫,它们在这世界上做着极有价值的工作,尽管它们从来没有因此而得到相应的报酬和相称的头衔。当你走近一只死鼹鼠,看见蚂蚁、甲虫和蝇类聚集在它身上的时候,你可能会全身起鸡皮疙瘩,拔腿就跑。你一定会以为它们都是可怕而肮脏的昆虫,令人恶心。事实并不是这样的,它们正在忙碌着为这个世界做清除工作。让我们来观察一下其中的几只蝇吧,

模拟演练

我们就可以知道它们的所作所为是多么地有益于人类,有益于整个自然界了。

②你一定看见过碧蝇吧?也就是我们通常所说的“绿头苍蝇”。它们有着漂亮的金绿色的外套,发着金属般的光彩,它们还有一对红色的大眼睛。

③当它们嗅出在很远的地方有死动物的时候,会立即赶过去在那里产卵。几天以后,你会惊讶地发现那动物的尸体变成了液体,里面有几千条头尖尖的小虫子,

模拟演练

你一定会觉得这种方法实在有点令人反胃,可是除此之外,还有什么别的更好更容易的方法消灭腐烂发臭的动物的尸体,让它们分解成元素被泥土吸收而再为别的生物提供养料呢?是谁能够使死动物的尸体奇迹般地消失,变成一滩液体的呢?正是碧蝇的幼虫。

④如果这尸体没有经过碧蝇幼虫的处理,它也会渐渐地风干,这样的话,要经过很长一段时间才会消失。碧蝇和其他蝇类的幼虫一样,有一种惊人的本事,

模拟演练

那就是能使固体物质变成液体物质。有一次我做了一个试验,把一块煮得很老的蛋白扔给碧蝇做食物,它马上就把这块蛋白变成一滩像清水一样的液体。而这种使它能够把固体变成液体的东西,是它嘴里吐出来的一种酵母素,就好像我们胃里的胃液能把食物消化一样。碧蝇的幼虫就靠着这种自己亲手制作的肉汤来维持自己的生命。

⑤其实,能做这种工作的,除了碧蝇之外,还有灰肉蝇和另一种大的肉蝇。

模拟演练

你常常可以看到这种蝇在玻璃窗上嗡嗡飞着。千万不要让它停在你要吃的东西上面,要不然的话,它会使你的食物也变得充满细菌了。不过你可不必像对待蚊子一样,毫不客气地去拍死它们,只要把它们赶出去就行了。因为在房间外面,它们可是大自然的功臣。它们以最快的速度,用曾经活过的动物的尸体产生新的生命,它们使尸体变成一种无机物质被土壤吸收,使我们的土壤变得肥沃,从而形成新一轮的良性循环。

模拟演练

1.绿头苍蝇作为“新陈代谢的工作者”,主要的功用是什么?(3分)

绿头苍蝇的幼虫嘴里吐出来的一种酵母素,能使固体物质变成液体物质,消灭腐烂发臭的动物的尸体,使其变成一种无机物质被土壤吸收。

模拟演练

2.作者要说明绿头苍蝇,开篇却没有直接入笔,为什么?(3分)

绿头苍蝇是令人讨厌的,作者先由人们主观地对一些昆虫的偏见看法写起,然后引出说明对象,目的是增强读者的阅读兴趣。

模拟演练

3.读文末画线的句子,你对绿头苍蝇有怎样的看法?获得什么启示?(4分)

绿头苍蝇传播细菌,但又是大自然的功臣,我们应当对其辩证地看待它。

启示:万事万物都有其优点和不足,看待事物不能用偏见的眼光看待,要一分为二,辩证地去看待。

模拟演练

(二)

七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦。用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶。它坐在树的枝头,不停地唱歌,只要钻通柔滑的树皮,里面有的是汁液,吸管插进桶孔,它就可饮个饱了。

模拟演练

如果稍等一下,我们也许就可以看到它遭受到的意外的烦扰。因为邻近很多口渴的昆虫,立刻发现了蝉的井里流出的浆汁,跑去舔食。这些昆虫大都是黄蜂、苍蝇、蛆蜕、玫瑰虫等,而最多的却是蚂蚁。身材小的想要到达这个井边,就偷偷从蝉的身底爬过,而主人却很大方地抬起身子,让它们过去。大的昆虫,抢到一口,就赶紧跑开,走到邻近的枝头,当它再转回头来时,胆子比从前变大来了,它忽然就成了强盗,想把蝉从井边赶走。

模拟演练

最坏的罪犯,要算蚂蚁了。我曾见过它们咬紧蝉的腿尖,拖住它的翅膀,爬上它的后背,甚至有一次一个凶悍的强徒,竟当着我的面,抓住蝉的吸管,想把它拉掉。

最后,麻烦越来越多,无可奈何,这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了。于是蚂蚁的目的达到,占有了这个井。不过这个井也干得很快,浆汁立刻被吃光了。

模拟演练

于是它再找机会去抢劫别的井,以图第二次的痛饮。

你看,真正的事实,不是与那个寓言相反吗?蚂蚁是顽强的乞丐,而勤苦的生产者却是蝉呢!

模拟演练

1.请结合本文段说说为什么本书既是科普著作,又是文学经典?(4分)

(1)如“用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶”可以看出蝉的生活习性,让我们获得科普知识。(2)如“这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了”,采用了拟人手法,表现了蝉的无可奈何,显得行文生动活泼,语调轻松诙谐,充满了盎然的情趣,这些显著的艺术特色让它成为一部文学经典。

模拟演练

2.结合文段分析蝉的生活习性。(2分)

它坐在树的枝头,不停地唱歌:唱歌;蚂蚁是顽强的乞丐,而勤苦的生产者却是蝉呢:勤劳的生产者等。

模拟演练

3.本书中昆虫们的一举一动,都被赋予了人的思想感情,它们与人有着丝丝缕缕的相通之处,请结合本文段对以上特点加以分析。(4分)

“最坏的罪犯,要算蚂蚁了”将蚂蚁夺食的行为比作了人类世界的罪犯;不仅是罪犯,还是“凶悍的强盗”;而将蝉比作歌唱家,“七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦”将蝉的安逸舒适也描写得淋漓尽致。

模拟演练

(三)

两片鞘翅都是干燥的半透明薄膜,薄得像葱头的无色皮膜,均可以整体振动。其形状都像侧置的弓架,处于蟋蟀上身的一端逐渐变窄。右鞘翅内侧,在靠近翅根的地方,有一块胼胝硬肉。从胼胝那里,放射出五条翅脉,其中两条上行,两条下行,另一条基本呈横切走向。横向翅脉略显橙红颜色,它是最主要的部件,说白了就是琴弓。虫鸣大作之际,两片鞘翅始终高高抬起,

模拟演练

其状宛如宽大的纱罗布船帆。两片翅膜,只有内侧边缘重叠在一起。两支琴弓,一支在上一支在下,斜向铰动摩擦,于是支展开的两个膜片产生了发声振荡。

上鞘翅的琴弓在下鞘翅上摩擦,同样,下鞘翅的琴弓在上鞘翅上摩擦,摩擦点时而是粗糙的胼胝,时而是四条平滑的放射状翅脉中的某一条,因此,发出的声音会出现音质变化。这大概已经部分地说明问题了:当这胆小的虫类处于警戒状态时,

模拟演练

它的鸣唱就会使人产生幻觉,让你以为此时声音既好像从这儿传来,又好像从那儿传来,还好像从另外一个地方传来。音量的强弱变化,音质的亮闷转换,以及由此造成的距离变动感,这些都给人以幻觉;而这恰恰就是腹语大师的艺术要诀。这虫类的鸣叫,不仅能产生距离幻觉,而且还具备以和颤音形式出现的纯正音色。八月的夜晚,在那无比安宁的氛围之中,我的确听不出还有什么昆虫的鸣唱,能有意大利蟋蟀的鸣唱那么优美清亮。

模拟演练

不知多少回,我躺在地上,背靠着迷迭香支成的屏风,“在文静的月亮女友的陪伴下”,悉心倾听那情趣盎然的“荒石园”音乐会!

那高处,我的头顶上,天鹅星座在银河里拉长自己的大十字架;这低处,我的四周,昆虫交响曲汇成一片起伏荡漾的声浪。尘世金秋正吐露着自己的喜悦,令我无奈地忘却了群星的表演。我们对天空的眼睛一无所知,它们像眨动眼皮般地闪烁着,它们盯着我们,那目光虽平静,但未免冷淡。

模拟演练

我的蟋蟀啊,有你们陪伴,我反而能感受到生命在颤动;而我们尘世泥胎造物的灵魂,恰恰就是生命。正是这个缘故,我身靠迷迭香樊篱,仅仅向天鹅星座投去些许心不在焉的目光,而全副精神却集中在你们的小夜曲上。

模拟演练

1.请你结合选文和原著的内容,用简洁的语言概括意大利蟋蟀有哪些特征。(4分)

肤色不是黑色的;体型不粗笨;栖驻在小灌木或草株上,过着悬空生活;在夏天夜晚持续奏乐。

模拟演练

这句话的前半句说的是意大利蟋蟀在夜晚尽情歌唱,后半句“群星的表演”指的是“天鹅星座在银河里拉长自己的大十字架”。这句话表达了作者对意大利蟋蟀的歌声的特别喜爱。

2.文中的画线句子应当如何理解?(3分)

尘世金秋正吐露着自己的喜悦,令我无奈地忘却了群星的表演。

模拟演练

3.蟋蟀的叫声很常见,但作者却能将这常见的叫声写得如此细致、生动,从这里我们可以得到什么启示?(3分)

言之有理即可。示例:要了解事物就必须抓住事物的特征进行细致入微的观察,并把观察和思考结合起来。