第4课 古代的经济政策

图片预览

文档简介

课件23张PPT。第4课 古代的经济政策三维目标

知识与能力:(1)掌握我国古代主要土地制度的内容和特点,探究它对我国古代农业发展的影响。

(2)掌握“重农抑商”政策的含义及其产生的渊源。

(3)了解“海禁”和“闭关锁国”政策产生的背景及表现。

过程与方法:依托史料提出问题,提示学生用一定方法分析问题和解决问题。

情感态度与价值观:经济政策的好坏会直接影响到一个国家的经济发展,使学生明白今天的改革开放,解放和发展生产力的重要性和现实意义。 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定要在一场殊死的决斗中被打垮……这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

--马克思朗诵重农抑商政策

重农抑商政策是中国历代封建王朝采用的最基本的经济政策,其核心内容是主张重视农业生产和小农经济,严格限制工商业的发展。名词解释海禁与闭关锁国政策

海禁政策是指明清两代严禁私人出海贸易,即“片板不得下海”,对外贸易在官方主持下进行。

闭关政策是严格限制(不是禁绝)对外贸易,即只准在“公行”中进行,对外人在华的活动采取了严格限制的措施.

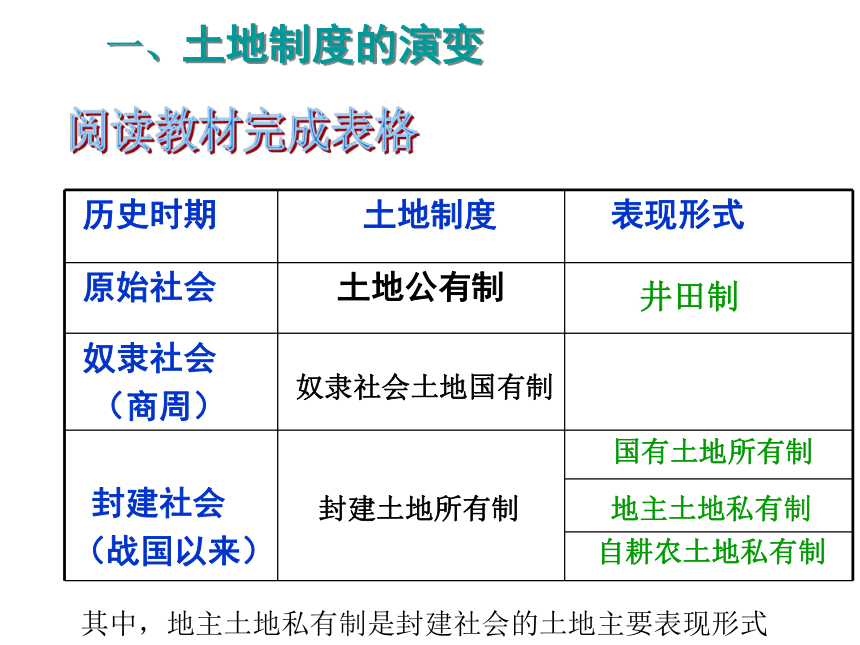

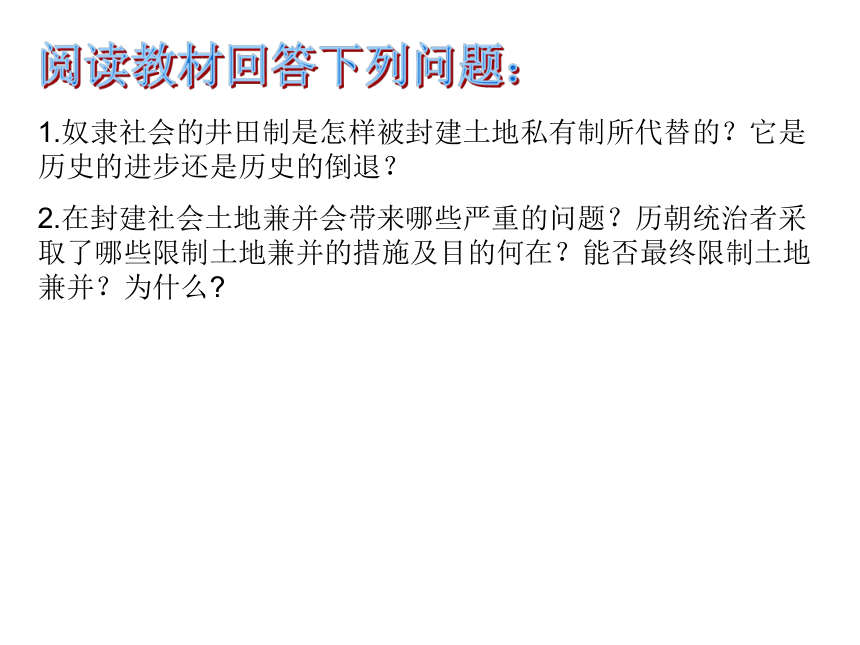

海禁主要是对内的防范,而闭关政策则更主要是对外的消极防卫措施。 一、土地制度的演变井田制奴隶社会土地国有制封建土地所有制国有土地所有制地主土地私有制自耕农土地私有制阅读教材完成表格其中,地主土地私有制是封建社会的土地主要表现形式1.奴隶社会的井田制是怎样被封建土地私有制所代替的?它是历史的进步还是历史的倒退?

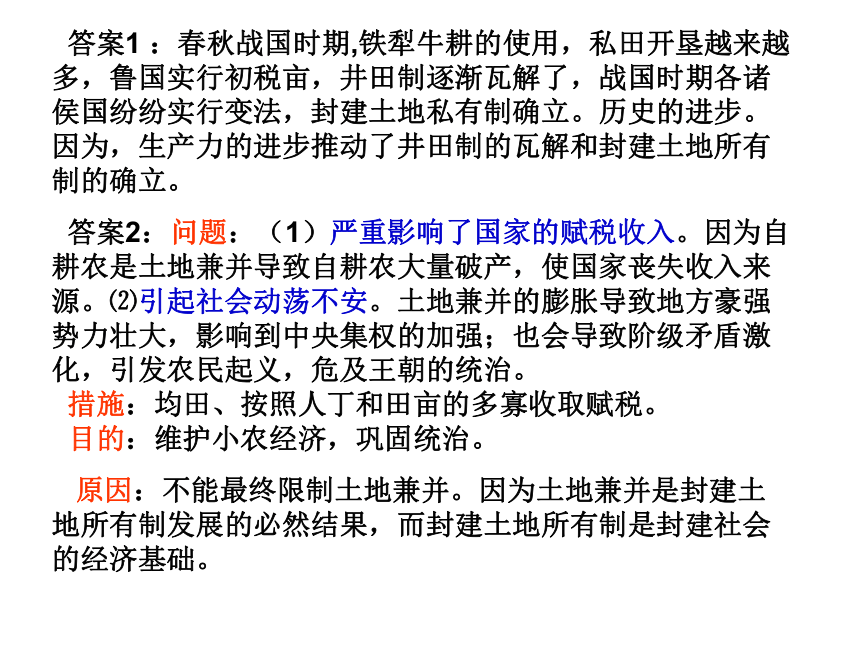

2.在封建社会土地兼并会带来哪些严重的问题?历朝统治者采取了哪些限制土地兼并的措施及目的何在?能否最终限制土地兼并?为什么?阅读教材回答下列问题: 答案1 :春秋战国时期,铁犁牛耕的使用,私田开垦越来越多,鲁国实行初税亩,井田制逐渐瓦解了,战国时期各诸侯国纷纷实行变法,封建土地私有制确立。历史的进步。因为,生产力的进步推动了井田制的瓦解和封建土地所有制的确立。

答案2:问题:(1)严重影响了国家的赋税收入。因为自耕农是土地兼并导致自耕农大量破产,使国家丧失收入来源。⑵引起社会动荡不安。土地兼并的膨胀导致地方豪强势力壮大,影响到中央集权的加强;也会导致阶级矛盾激化,引发农民起义,危及王朝的统治。

措施:均田、按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

目的:维护小农经济,巩固统治。

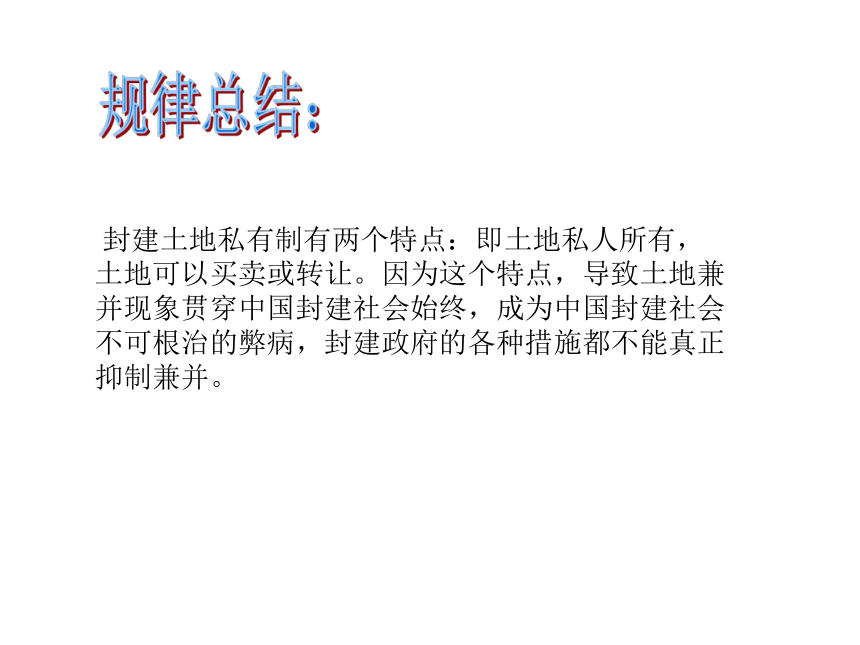

原因:不能最终限制土地兼并。因为土地兼并是封建土地所有制发展的必然结果,而封建土地所有制是封建社会的经济基础。 封建土地私有制有两个特点:即土地私人所有,土地可以买卖或转让。因为这个特点,导致土地兼并现象贯穿中国封建社会始终,成为中国封建社会不可根治的弊病,封建政府的各种措施都不能真正抑制兼并。规律总结:分组讨论:如何认识土地制度的变革与调整?

认识:(1)生产力的发展,促进了土地制度的变革和调整;而土地制度的调整又促进生产力(社会经济)的发展;

(2)说明了生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用。 一、重农抑商政策重 视 农 业抑制商业 二、 重农抑商政策 材料一 商鞅在秦国实行变法时,首倡“重农抑商”。他提出:农的农业生产是本业;工商业为末业。国家要鼓励男耕女织的农业生产,限制工商业的发展。

材料二 汉武帝推行一系列的经济政策,包括:货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,以及向工商业者加重征税等。

材料三 明太祖告谕户部大臣,理财之术在于“使农不废耕,女不废织,厚本抑末”。

材料四 清雍正帝强调“农为天下本务,而工贾皆其末也”,“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”。

以上材料反映了中国古代实行的经济政策是什么?说明了什么?

答案:重农抑商政策。说明重农抑商政策在我国封建社会始终推行,成为我国封建社会的一种基本经济政策。阅读材料: “(雍正帝说)我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。” ——《大清会典事例》

请回答:(1)据材料说出重农抑商的原因,除此之外你认为还有什么原因?

(2)你认为中国古代实行重农抑商政策的目的是什么?

答案:原因:地少人多 ;四民皆赖食于农;商业与农业争夺劳动力。

目的:扶植小农经济,巩固封建统治的需要。

阅读材料: 材料一 生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食于力。末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。 ——贾谊《论积贮疏》

材料二 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:材料一、二是如何看待商业和农业关系的?各自的理由是什么?

答案:贾谊认为农业为本,工商业为末,理由:从事工商业的人多了,会减少农业劳动人手,从而阻碍农业的发展。

黄宗羲认为工商业和农业都应该是本业。理由:工商业和农业是相伴而生的。阅读材料:分组讨论: 中国封建社会实行的重农抑商政策,你认为是利大于弊,还是弊大于利?

利:促进农业经济发展;增加了政府的财政收入,巩固封建制度、维护国家统一。

弊:阻碍工商业发展、强化自然经济,阻碍了资本主义萌芽的发展,导致中国落后。“重农抑商”政策在封建社会初期及晚期所起的作用各不相同,封建社会初期和中期积极作用为主,封建社会晚期越来越起消极作用。明清时期随着资本主义萌芽的发展,出现了“工商皆本”的思想,冲击了“重农抑商”政策。

规律总结 有一种观点认为“无农不稳,无工不富,无商不活”,今天在建设社会主义的过程中,我们应如何正确看待农、工、商三者的关系?

答案:在坚持农业为基础地位的同时,还应大力发展工商业;只有坚持国民经济各部门综合平衡,按比例协调发展,才是国家富强之本。学以致用: 清朝时

期的广州商

馆区。 清朝时期

广州十三行,

是唯一准许与

外商打交道的

商行。三、“海禁”和“闭关锁国”政策 材料一:永乐二年,禁民下海。时福建濒海居民,私载海舡(同“船”),交通外国,因以为寇,郡县以闻。遂下令禁民间海船。原有海船者,悉改为平头船,所在有司防其出入。

——《永乐实录》卷二十七

材料二:夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉!

——《海防纂要》卷七

材料三:乾隆皇帝在给英王乔治二世的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无,特因天朝所产茶叶、丝帛为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。”

根据材料回答:⑴明清时期实行闭关锁国政策的原因。

⑵材料三反映了统治者怎样的一种心态?

答案:(1)原因:倭寇和西方殖民者的入侵,为了对付东南沿海人民的抗清斗争,统治者盲目自大的观念,自给自足的自然经济的产物。

心态:妄自尊大,狂妄自大的心理。阅读材料: 材料一 夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽窥伺我何也,何可得哉。

――《海防纂要》卷七

材料二 即禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之无用,行者叹至远之无方,故有四五千斤所造之洋船,系维朽蠹于断港荒岸之间。……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——《论南洋事宜》

以上材料反映了清政府的什么政策?你怎样评价这一政策?对今天的我国有什么启示?

答案:闭关政策。闭关政策一定程度上抵御了西方列强的侵略,维护了中国领土主权的完整。但它严重阻碍了中国商品经济的发展和资本主义萌芽的成长,导致许多以海外贸易为生的商人和渔民破产,导致近代中国的落后和被动挨打。

启示:中国只有实行对外开放,才能发展进步,才能超越世界先进的国家。阅读材料:明清之际的中国在哪些方面已经显露出危机?中 国西 方政治经济对外关系 封建专制制度 自然经济 闭关锁国开始资产阶级革命思想文化文化专制,不利于科技发展思想解放,有利于科技发展完成近代工业国转变海外扩张分组讨论:结论:落后就要挨打! 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定要在一场殊死的决斗中被打垮……这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

--马克思朗诵小结 明清两朝的鼎盛时期,我国农耕经济在前朝的

基础上又发展到了一个新的高峰,并在传统农耕社会内部开始孕育着资本主义生产关系的萌芽。然而,由于清朝统治者实行重农抑商、禁海闭关政策,抑制和阻碍了新经济因素的成长,直接导致了清王朝在世界工业文明潮流中迅速衰败,潜伏下近代前夜的危机。1.清代陶煦的《租核·推原》记载:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”以上现象对中国历史发展产生的最大影响是

A.有利于社会经济的发展

B.阻碍了中国资本主义萌芽的发展

C.有利于巩固统治

D.有利于农业生产的发展

2.下列对重农抑商政策的评价,不正确的是

A.把农业视为国计民生的根本加以重视是正确的

B.把农业与工商业对立起来,压制工商业,不符合经济发展规律

C.这一政策对经济发展始终起积极作用

D.其结果必然阻碍商品经济的发展BC课堂检测 3.史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉。”请谈谈你的理解。

知识与能力:(1)掌握我国古代主要土地制度的内容和特点,探究它对我国古代农业发展的影响。

(2)掌握“重农抑商”政策的含义及其产生的渊源。

(3)了解“海禁”和“闭关锁国”政策产生的背景及表现。

过程与方法:依托史料提出问题,提示学生用一定方法分析问题和解决问题。

情感态度与价值观:经济政策的好坏会直接影响到一个国家的经济发展,使学生明白今天的改革开放,解放和发展生产力的重要性和现实意义。 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定要在一场殊死的决斗中被打垮……这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

--马克思朗诵重农抑商政策

重农抑商政策是中国历代封建王朝采用的最基本的经济政策,其核心内容是主张重视农业生产和小农经济,严格限制工商业的发展。名词解释海禁与闭关锁国政策

海禁政策是指明清两代严禁私人出海贸易,即“片板不得下海”,对外贸易在官方主持下进行。

闭关政策是严格限制(不是禁绝)对外贸易,即只准在“公行”中进行,对外人在华的活动采取了严格限制的措施.

海禁主要是对内的防范,而闭关政策则更主要是对外的消极防卫措施。 一、土地制度的演变井田制奴隶社会土地国有制封建土地所有制国有土地所有制地主土地私有制自耕农土地私有制阅读教材完成表格其中,地主土地私有制是封建社会的土地主要表现形式1.奴隶社会的井田制是怎样被封建土地私有制所代替的?它是历史的进步还是历史的倒退?

2.在封建社会土地兼并会带来哪些严重的问题?历朝统治者采取了哪些限制土地兼并的措施及目的何在?能否最终限制土地兼并?为什么?阅读教材回答下列问题: 答案1 :春秋战国时期,铁犁牛耕的使用,私田开垦越来越多,鲁国实行初税亩,井田制逐渐瓦解了,战国时期各诸侯国纷纷实行变法,封建土地私有制确立。历史的进步。因为,生产力的进步推动了井田制的瓦解和封建土地所有制的确立。

答案2:问题:(1)严重影响了国家的赋税收入。因为自耕农是土地兼并导致自耕农大量破产,使国家丧失收入来源。⑵引起社会动荡不安。土地兼并的膨胀导致地方豪强势力壮大,影响到中央集权的加强;也会导致阶级矛盾激化,引发农民起义,危及王朝的统治。

措施:均田、按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

目的:维护小农经济,巩固统治。

原因:不能最终限制土地兼并。因为土地兼并是封建土地所有制发展的必然结果,而封建土地所有制是封建社会的经济基础。 封建土地私有制有两个特点:即土地私人所有,土地可以买卖或转让。因为这个特点,导致土地兼并现象贯穿中国封建社会始终,成为中国封建社会不可根治的弊病,封建政府的各种措施都不能真正抑制兼并。规律总结:分组讨论:如何认识土地制度的变革与调整?

认识:(1)生产力的发展,促进了土地制度的变革和调整;而土地制度的调整又促进生产力(社会经济)的发展;

(2)说明了生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用。 一、重农抑商政策重 视 农 业抑制商业 二、 重农抑商政策 材料一 商鞅在秦国实行变法时,首倡“重农抑商”。他提出:农的农业生产是本业;工商业为末业。国家要鼓励男耕女织的农业生产,限制工商业的发展。

材料二 汉武帝推行一系列的经济政策,包括:货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,以及向工商业者加重征税等。

材料三 明太祖告谕户部大臣,理财之术在于“使农不废耕,女不废织,厚本抑末”。

材料四 清雍正帝强调“农为天下本务,而工贾皆其末也”,“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”。

以上材料反映了中国古代实行的经济政策是什么?说明了什么?

答案:重农抑商政策。说明重农抑商政策在我国封建社会始终推行,成为我国封建社会的一种基本经济政策。阅读材料: “(雍正帝说)我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。” ——《大清会典事例》

请回答:(1)据材料说出重农抑商的原因,除此之外你认为还有什么原因?

(2)你认为中国古代实行重农抑商政策的目的是什么?

答案:原因:地少人多 ;四民皆赖食于农;商业与农业争夺劳动力。

目的:扶植小农经济,巩固封建统治的需要。

阅读材料: 材料一 生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食于力。末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。 ——贾谊《论积贮疏》

材料二 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:材料一、二是如何看待商业和农业关系的?各自的理由是什么?

答案:贾谊认为农业为本,工商业为末,理由:从事工商业的人多了,会减少农业劳动人手,从而阻碍农业的发展。

黄宗羲认为工商业和农业都应该是本业。理由:工商业和农业是相伴而生的。阅读材料:分组讨论: 中国封建社会实行的重农抑商政策,你认为是利大于弊,还是弊大于利?

利:促进农业经济发展;增加了政府的财政收入,巩固封建制度、维护国家统一。

弊:阻碍工商业发展、强化自然经济,阻碍了资本主义萌芽的发展,导致中国落后。“重农抑商”政策在封建社会初期及晚期所起的作用各不相同,封建社会初期和中期积极作用为主,封建社会晚期越来越起消极作用。明清时期随着资本主义萌芽的发展,出现了“工商皆本”的思想,冲击了“重农抑商”政策。

规律总结 有一种观点认为“无农不稳,无工不富,无商不活”,今天在建设社会主义的过程中,我们应如何正确看待农、工、商三者的关系?

答案:在坚持农业为基础地位的同时,还应大力发展工商业;只有坚持国民经济各部门综合平衡,按比例协调发展,才是国家富强之本。学以致用: 清朝时

期的广州商

馆区。 清朝时期

广州十三行,

是唯一准许与

外商打交道的

商行。三、“海禁”和“闭关锁国”政策 材料一:永乐二年,禁民下海。时福建濒海居民,私载海舡(同“船”),交通外国,因以为寇,郡县以闻。遂下令禁民间海船。原有海船者,悉改为平头船,所在有司防其出入。

——《永乐实录》卷二十七

材料二:夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉!

——《海防纂要》卷七

材料三:乾隆皇帝在给英王乔治二世的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无,特因天朝所产茶叶、丝帛为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。”

根据材料回答:⑴明清时期实行闭关锁国政策的原因。

⑵材料三反映了统治者怎样的一种心态?

答案:(1)原因:倭寇和西方殖民者的入侵,为了对付东南沿海人民的抗清斗争,统治者盲目自大的观念,自给自足的自然经济的产物。

心态:妄自尊大,狂妄自大的心理。阅读材料: 材料一 夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽窥伺我何也,何可得哉。

――《海防纂要》卷七

材料二 即禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之无用,行者叹至远之无方,故有四五千斤所造之洋船,系维朽蠹于断港荒岸之间。……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——《论南洋事宜》

以上材料反映了清政府的什么政策?你怎样评价这一政策?对今天的我国有什么启示?

答案:闭关政策。闭关政策一定程度上抵御了西方列强的侵略,维护了中国领土主权的完整。但它严重阻碍了中国商品经济的发展和资本主义萌芽的成长,导致许多以海外贸易为生的商人和渔民破产,导致近代中国的落后和被动挨打。

启示:中国只有实行对外开放,才能发展进步,才能超越世界先进的国家。阅读材料:明清之际的中国在哪些方面已经显露出危机?中 国西 方政治经济对外关系 封建专制制度 自然经济 闭关锁国开始资产阶级革命思想文化文化专制,不利于科技发展思想解放,有利于科技发展完成近代工业国转变海外扩张分组讨论:结论:落后就要挨打! 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定要在一场殊死的决斗中被打垮……这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

--马克思朗诵小结 明清两朝的鼎盛时期,我国农耕经济在前朝的

基础上又发展到了一个新的高峰,并在传统农耕社会内部开始孕育着资本主义生产关系的萌芽。然而,由于清朝统治者实行重农抑商、禁海闭关政策,抑制和阻碍了新经济因素的成长,直接导致了清王朝在世界工业文明潮流中迅速衰败,潜伏下近代前夜的危机。1.清代陶煦的《租核·推原》记载:“金宝庐舍,转瞬灰烬,惟有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”以上现象对中国历史发展产生的最大影响是

A.有利于社会经济的发展

B.阻碍了中国资本主义萌芽的发展

C.有利于巩固统治

D.有利于农业生产的发展

2.下列对重农抑商政策的评价,不正确的是

A.把农业视为国计民生的根本加以重视是正确的

B.把农业与工商业对立起来,压制工商业,不符合经济发展规律

C.这一政策对经济发展始终起积极作用

D.其结果必然阻碍商品经济的发展BC课堂检测 3.史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉。”请谈谈你的理解。

同课章节目录