第13课 宋元时期的科技与中外交通 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 宋元时期的科技与中外交通 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-30 22:59:41 | ||

图片预览

文档简介

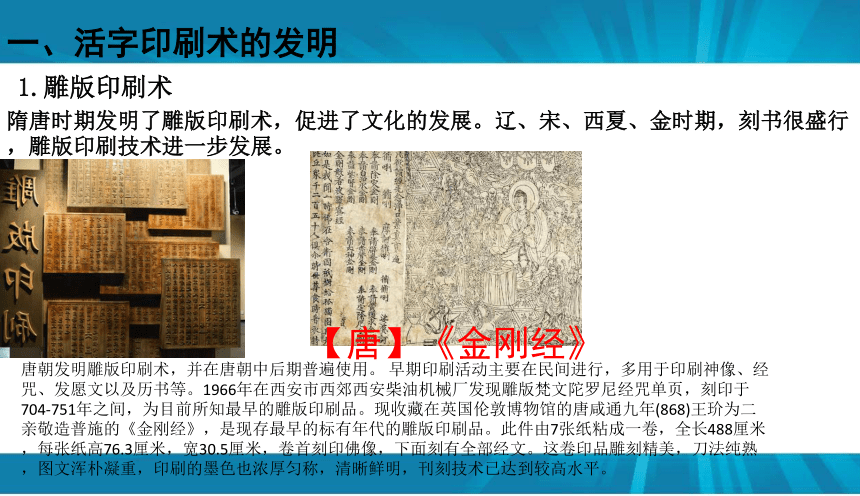

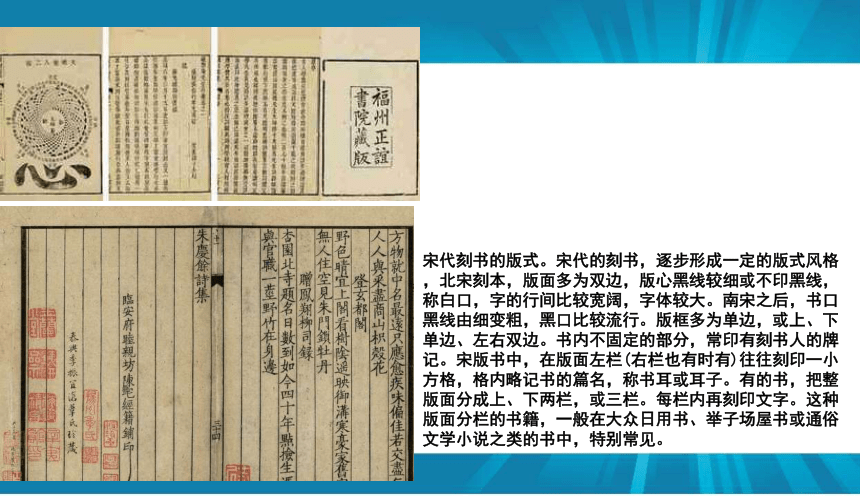

课件31张PPT。宋元时期的科学技术取得了突出的成就,中外交通也有了进一步的发展。对世界文明发展具有重要推动作用的印刷术、火药、指南针是怎样发明与传播的?当时的中外交流情况又是如何?一、活字印刷术的发明1.雕版印刷术隋唐时期发明了雕版印刷术,促进了文化的发展。辽、宋、西夏、金时期,刻书很盛行,雕版印刷技术进一步发展。唐朝发明雕版印刷术,并在唐朝中后期普遍使用。 早期印刷活动主要在民间进行,多用于印刷神像、经咒、发愿文以及历书等。1966年在西安市西郊西安柴油机械厂发现雕版梵文陀罗尼经咒单页,刻印于 704-751年之间,为目前所知最早的雕版印刷品。现收藏在英国伦敦博物馆的唐咸通九年(868)王玠为二亲敬造普施的《金刚经》,是现存最早的标有年代的雕版印刷品。此件由7张纸粘成一卷,全长488厘米,每张纸高76.3厘米,宽30.5厘米,卷首刻印佛像,下面刻有全部经文。这卷印品雕刻精美,刀法纯熟,图文浑朴凝重,印刷的墨色也浓厚匀称,清晰鲜明,刊刻技术已达到较高水平。宋代刻书的版式。宋代的刻书,逐步形成一定的版式风格,北宋刻本,版面多为双边,版心黑线较细或不印黑线,称白口,字的行间比较宽阔,字体较大。南宋之后,书口黑线由细变粗,黑口比较流行。版框多为单边,或上、下单边、左右双边。书内不固定的部分,常印有刻书人的牌记。宋版书中,在版面左栏(右栏也有时有)往往刻印一小方格,格内略记书的篇名,称书耳或耳子。有的书,把整版面分成上、下两栏,或三栏。每栏内再刻印文字。这种版面分栏的书籍,一般在大众日用书、举子场屋书或通俗文学小说之类的书中,特别常见。雕刻版费工费时,而且刻好的版只能印一种书籍;成本高、利用率低。在多年探索的基础上,宋代的印刷技术有了新的突破,这就是活字印刷术的问世。雕版印刷过程:

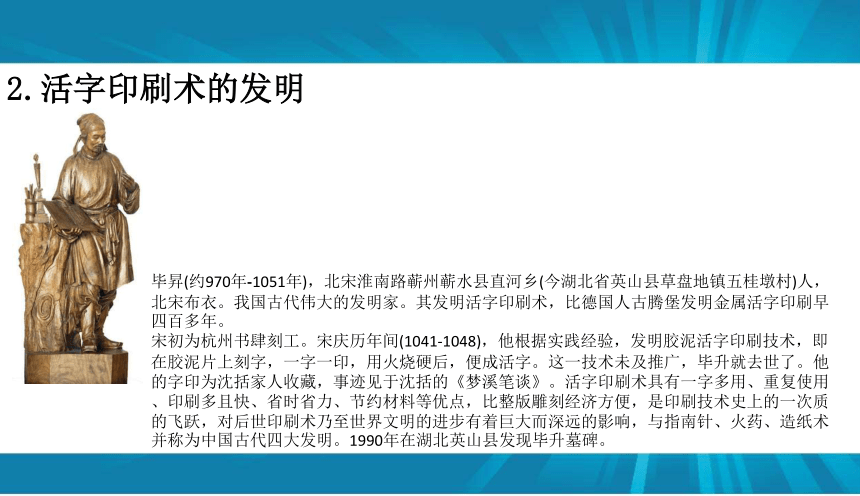

雕版印刷术是中国古人的重要发明,是在版料上雕刻图文引径行印刷的技术,它在中国的发展经历了由印章、墨拓石碑到雕版,再到活字版的几个阶段。雕版印刷的版料,一般选用纹质细密坚实的木材,如枣木、梨木等。然后把木材锯成一块块木板,把要印的字写在薄纸上,反贴在木板上,再根据每个字的笔划,用刀一笔一笔雕刻成阳文,使每个字的笔划突出在板上。印书的时候,先用一把刷子蘸了墨,在雕好的板上刷一下,接着,用白纸覆在板上,另外拿一把干净的刷子在纸背上轻轻刷一下,把纸拿下来,一页书就印好了。一页一页印好以后,装订成册,一本书也就印刷成功了。这种印刷方法,因为是在木板上雕好字再印的,所以大家称它为"雕版印刷"。木板雕好以后,就可以印书了。2.活字印刷术的发明毕昇(约970年-1051年),北宋淮南路蕲州蕲水县直河乡(今湖北省英山县草盘地镇五桂墩村)人,北宋布衣。我国古代伟大的发明家。其发明活字印刷术,比德国人古腾堡发明金属活字印刷早四百多年。

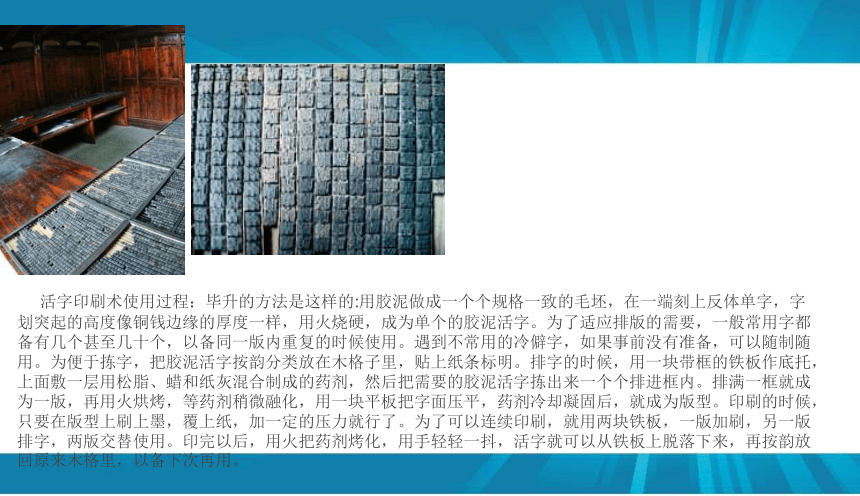

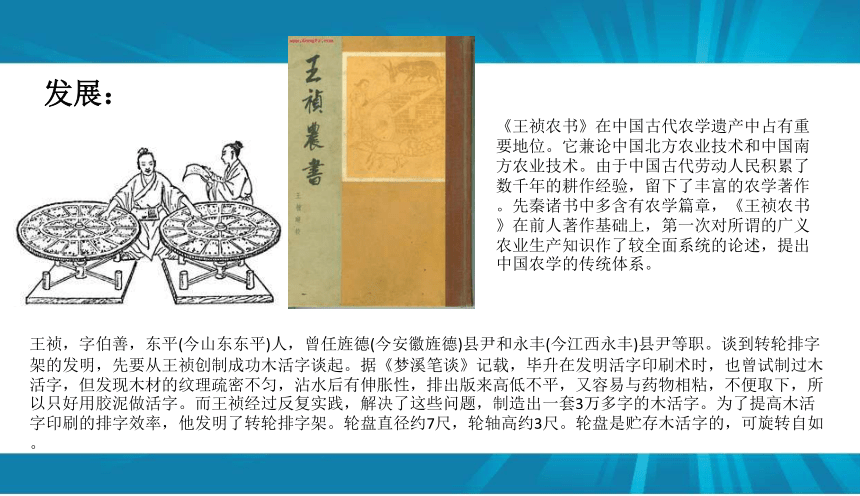

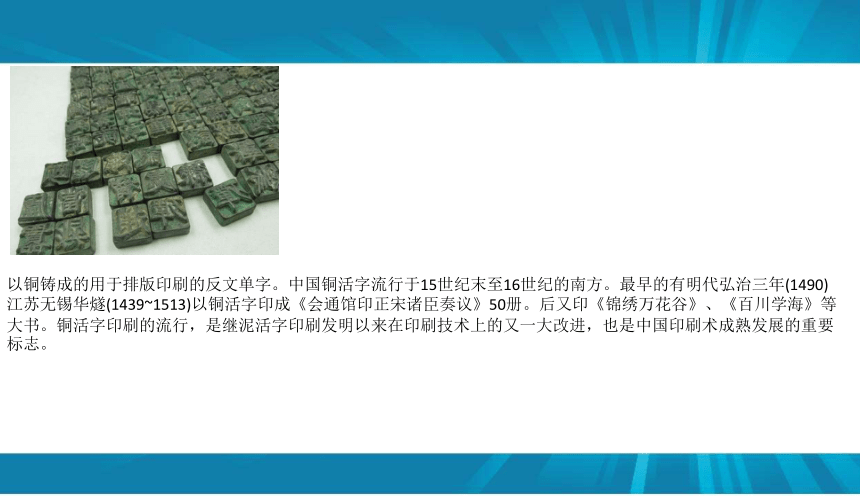

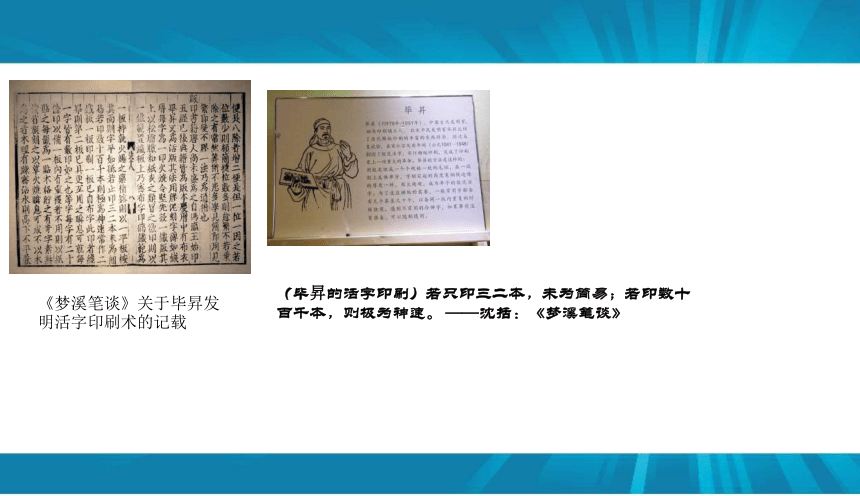

宋初为杭州书肆刻工。宋庆历年间(1041-1048),他根据实践经验,发明胶泥活字印刷技术,即在胶泥片上刻字,一字一印,用火烧硬后,便成活字。这一技术未及推广,毕升就去世了。他的字印为沈括家人收藏,事迹见于沈括的《梦溪笔谈》。活字印刷术具有一字多用、重复使用、印刷多且快、省时省力、节约材料等优点,比整版雕刻经济方便,是印刷技术史上的一次质的飞跃,对后世印刷术乃至世界文明的进步有着巨大而深远的影响,与指南针、火药、造纸术并称为中国古代四大发明。1990年在湖北英山县发现毕升墓碑。活字印刷术使用过程:毕升的方法是这样的:用胶泥做成一个个规格一致的毛坯,在一端刻上反体单字,字划突起的高度像铜钱边缘的厚度一样,用火烧硬,成为单个的胶泥活字。为了适应排版的需要,一般常用字都备有几个甚至几十个,以备同一版内重复的时候使用。遇到不常用的冷僻字,如果事前没有准备,可以随制随用。为便于拣字,把胶泥活字按韵分类放在木格子里,贴上纸条标明。排字的时候,用一块带框的铁板作底托,上面敷一层用松脂、蜡和纸灰混合制成的药剂,然后把需要的胶泥活字拣出来一个个排进框内。排满一框就成为一版,再用火烘烤,等药剂稍微融化,用一块平板把字面压平,药剂冷却凝固后,就成为版型。印刷的时候,只要在版型上刷上墨,覆上纸,加一定的压力就行了。为了可以连续印刷,就用两块铁板,一版加刷,另一版排字,两版交替使用。印完以后,用火把药剂烤化,用手轻轻一抖,活字就可以从铁板上脱落下来,再按韵放回原来木格里,以备下次再用。优点:变死字、死版为活字、活版,可循环使用发展:王祯,字伯善,东平(今山东东平)人,曾任旌德(今安徽旌德)县尹和永丰(今江西永丰)县尹等职。谈到转轮排字架的发明,先要从王祯创制成功木活字谈起。据《梦溪笔谈》记载,毕升在发明活字印刷术时,也曾试制过木活字,但发现木材的纹理疏密不匀,沾水后有伸胀性,排出版来高低不平,又容易与药物相粘,不便取下,所以只好用胶泥做活字。而王祯经过反复实践,解决了这些问题,制造出一套3万多字的木活字。为了提高木活字印刷的排字效率,他发明了转轮排字架。轮盘直径约7尺,轮轴高约3尺。轮盘是贮存木活字的,可旋转自如。《王祯农书》在中国古代农学遗产中占有重要地位。它兼论中国北方农业技术和中国南方农业技术。由于中国古代劳动人民积累了数千年的耕作经验,留下了丰富的农学著作。先秦诸书中多含有农学篇章,《王祯农书》在前人著作基础上,第一次对所谓的广义农业生产知识作了较全面系统的论述,提出中国农学的传统体系。以铜铸成的用于排版印刷的反文单字。中国铜活字流行于15世纪末至16世纪的南方。最早的有明代弘治三年(1490)江苏无锡华燧(1439~1513)以铜活字印成《会通馆印正宋诸臣奏议》50册。后又印《锦绣万花谷》、《百川学海》等大书。铜活字印刷的流行,是继泥活字印刷发明以来在印刷技术上的又一大改进,也是中国印刷术成熟发展的重要标志。《梦溪笔谈》关于毕昇发明活字印刷术的记载(毕昇的活字印刷)若只印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。 ——沈括:《梦溪笔谈》活字印刷术传播及影响传播:13世纪时,活字印刷术传人朝鲜,之后传到日本及东南亚地区,又经丝绸之路传到波斯,后来经过蒙古人的西征等途径传人欧洲。二、指南针及火药的应用:中国古代很早就认识到磁石指南的特性。司南,指我国古代辨别方向用的一种仪器,据《古矿录》记载最早出现于战国时期的磁山一带。用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖。用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖。《韩非子·有度》:"夫人臣之侵其主也,如地形焉,即渐以往,使人主失端,东西易面而不自知。故先王立司南以端朝夕。" 陈奇猷 集释:"司南其制盖如今罗盘针,故可以正朝夕也。朝夕犹言东西,日朝出自东,夕入於西,故以朝夕为东西也。" 汉 王充 《论衡·是应》:"司南之杓,投之於地,其柢指南。" 晋 崔豹 《古今注·舆服》:" 越裳 氏重译来贡……使者迷其归路, 周公 锡以文锦二疋,軿车五乘,皆为司南之制。" 严复 《救亡决论》:"远之蚕桑、司南,近之若书椠、火药,利民前用,不可究言。"宋代开始用人造磁铁制成指南的工具,称为“罗盘”。人们用带有磁性的钢针放在碗边,或者用线将针悬起,钢针就可以灵活地指向南方。后来人们把这种有磁性的钢针安置在刻有度数的盘中,于是就制成了罗盘。北宋末年:中国的海船开始使用指南针。

南宋时:广泛运用于航海技术。水罗盘是我国长期沿用的 由水浮法指南针发展而来的,它配上刻有天干、地支等24个方位的方位盘,故称之为水罗盘,又称为水罗经盘。舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。 ——北宋《萍州可谈》朱彧:北宋地理学家。字无惑。湖州乌程(浙江湖州)人。其父名朱服,历知莱、润诸州,曾使辽。后为广州帅。彧于宣和年间,以父之见闻,著《萍州可谈》。保存了有价值的中外交通资料。其中关于广州外国商人及市舶情况记载尤详。还记载了当时海船使用指南浮针(即水罗盘)的情况。传播:

12、13世纪,乘坐中国海船的阿拉伯商人将指南针传到阿拉伯国家,后来又传到欧洲。

影响:

大大促进了世界航海技术的发展。火药的应用(1)发明:唐朝唐初的名医兼炼丹家孙思邈在“丹经内伏硫磺法”中记有:硫磺、硝石各二两,研成粉末,放在销银锅或砂罐子里。掘一地坑,放锅子在坑里和地平,四面都用土填实。把没有被虫蛀过的三个皂角逐一点着,然后夹入锅里,把硫磺和硝石起烧焰火。等到烧不起焰火了,再拿木炭来炒,炒到木碳消去三分之一,就退火,趁还没冷却,取入混合物,这就伏火了。唐代的炼丹者已经掌握了一个很重要的经验,就是硫、硝、碳三种物质可以构成一种极易燃烧的药,这种药被称为“着火的药”,即火药。 。(2)应用:宋元时期广泛应用于战争。当时,人们主要利用火药的特性,制成爆炸性武器,或者用来制成管形火器。宋金战争中宋军使用了火器,而金人从宋人哪里学会了制造、使用火药武器。蒙古人在灭金、灭宋的战争中,也大量使用了火器。火铳也叫火炮,是古代用金属铸造的以火药气体压力发射弹丸的管形火器。此图是元代火铳。铜火炮是装置在木架上发射的,木架的形状似一条长 板凳,将铳筒嵌装在木架上。为使火炮高低俯仰,炮筒下加垫木楔,賦予不同的射角,以求达到需要的射击距离。元朝还用金属作筒,发明了火铳,这比以前的突火枪威力更大。火药的传播与影响中国的火药和烟火在13世纪传人阿拉伯地区,14世纪初又经阿拉伯人传到欧洲。影响:中国发明的火药和火器传入欧洲后,对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大的影响,推动了欧洲社会的变革。造纸术 13世纪阿

拉

伯印刷术 13世纪造纸术造纸术 7世纪火药13、14世纪指南针12、13世纪欧

洲印刷术四大发明的传播路线图三、发达的中外交通陆上交通:

在宋元时期,古代陆路上丝绸之路是通往西方的交通要道。宋朝驿站比较发达,元朝统治区域辽阔,为加强同各地的联系,修建了覆盖全国的陆路交通网驿站四通八达。元代的陆路向西通往波斯、阿拉伯及俄罗斯等欧洲国家。 使东西方的使臣、商人往来非常方便。史料研读

“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传(驿站),使驿往来,如行国中。”

——《元史·地理志》

想一想:元朝建立了遍布全国的驿站,对政治、经济和文化的发展有什么作用?加强了中央与地方的联系,推动了国内交通的发展,促进了国内各族人民的经济文化交流和边疆地区的开发驿站:是古代供传递军事情报的官员途中食宿、换马的场所。宋代驿站:

沈括《梦溪笔谈》说:"驿传旧有步、马、急递三等,急递最遽,日行四百里,唯军兴用之。熙宁中又有金字牌,急脚递如古羽檄也,以朱漆木牌镶金字,日行五百里",南宋初年抗金将领岳飞被宋高宗以十二道金牌从前线强迫召回临安,这类金牌就是急递铺传递的金字牌,含有十万火急之意。 岳飞一日之内在前线接到的十二道金牌,即是朱漆金字牌。

宋代将所有的公文和书信的机构总称为"递",并出现了"急递铺"。急递的驿骑马领上系有铜铃,在道上奔驰时,白天鸣铃,夜间举火,撞死人不负责。铺铺换马,数铺换人,风雨无阻,昼夜兼程。元朝驿站:

元朝疆域空前辽阔,为维持庞大的帝国,于是强化了驿站制度,时称站赤。马可波罗所著《马可波罗行记》记载:"所有通至各省之要道上,每隔二十五迈耳(mile),或三十迈耳,必有一驿。无人居之地,全无道路可通,此类驿站,亦必设立。……合全国驿站计之,备马有三十万匹,专门钦使之用。驿站大房有一万余所,皆设备妍丽,其华靡情形,使人难以笔述也"。《经世大典》记载中国境内有站赤1496处,藏区共设大驿站28处,小站约7至8处。鸡鸣驿城位于河北省怀来县鸡鸣驿乡鸡鸣驿村,是一处建于明代(1368年-1644年)的驿站遗存。驿城占地220000平方米,平面近方形,城墙周长1891.8米。城墙表层是砖砌的,里层是夯土。墙体底宽8-11米,上宽3-5米,高11米,城墙四周均匀分布着4个角台。东西各开一城门,建有城楼,城外有烟墩。城内的五条道路纵横交错,将城区分成大小不等的十二个区域。海上交通:

元朝时海上丝绸之路进入到鼎盛时期。宋元时期造船和航海技术有了较大的发展:中国的航海家们除了使用指南针,也初步掌握潮汛、信风、气象的规律;宋代的海路形成了多条航线。可通往日本、高丽、印度、阿拉伯等国家和地区,远至波斯湾及东非海岸。

元朝时,海上交通范围有更大的拓展,海上丝绸之路进入鼎盛时期。宋元时期,中国与阿拉伯、波斯湾以及东非之间有大量的商船往返。宋代时期与中国有贸易关系的国家和地区有五六十个,元代达到140多个。影响:

陆路和海陆交通的顺畅,使中外经济、文化和科技的交流进一步发展。中国的创造发明,如印刷术、火药、指南针、纸币和驿站制度等输往西方,天文历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国,对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。西方的药物、天文历法、数学等传到中国。外来的科学技术与文化在元代受到重视。回回人传入的《四擘算法段数》,经后代学者考证,这本书就是《几何原本》,由波斯天文学家札马鲁丁传入中国。元至元八年(南宋咸淳七年,公元1271年),元宪宗皇帝——蒙哥汗在元上都(今属内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗)建立了回回天文台,任命札马鲁丁为提点,负责观测、计算等工作。第13课 宋元时期的科技与中外交通

一、活字印刷术的发明

1.活字印刷术:

北宋 毕昇 促进世界文明的发展

指南针、火药的应用

1、指南针

司南 罗盘 指南针 促进世界航海事业的发展

2、火药

唐朝时出现

唐朝末年开始运用军事

宋元广泛用于军事

推动了欧洲社会的变革

三、发达的中外交通

1、陆路交通:丝绸之路

2、元朝的驿站

3、海上丝绸之路的发展

4、中外科技的交流课堂小结DA1、英国著名学者李约瑟博士曾说:“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”我国宋代重大的科技成就是( )

①造纸术的发明 ②活字印刷术的发明 ③指南针的广泛使用 ④火药的广泛使用

A.①② B.①③ C.①②③ D.②③④

2、弗兰西斯·培根说:“这三种东西,已改变了世界的面貌。第一种在文学上,第二种在战争上,第三种在航海上。”这里的“第三种”是指( )

A.指南针 B.造纸术 C.印刷术 D.火药课堂练习3. 北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若止印三二张,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”材料中的“极为神速”主要得益于( )

A.北宋城市商业的繁荣

B.造纸术的重大改进

C.“瓦子”“瓦舍”的出现

D.活字印刷术的发明D4.我国古代科技发展的高峰时期是指( )

A.秦汉时期 B.南北朝时期

C.隋唐时期 D.宋元时期 D

雕版印刷术是中国古人的重要发明,是在版料上雕刻图文引径行印刷的技术,它在中国的发展经历了由印章、墨拓石碑到雕版,再到活字版的几个阶段。雕版印刷的版料,一般选用纹质细密坚实的木材,如枣木、梨木等。然后把木材锯成一块块木板,把要印的字写在薄纸上,反贴在木板上,再根据每个字的笔划,用刀一笔一笔雕刻成阳文,使每个字的笔划突出在板上。印书的时候,先用一把刷子蘸了墨,在雕好的板上刷一下,接着,用白纸覆在板上,另外拿一把干净的刷子在纸背上轻轻刷一下,把纸拿下来,一页书就印好了。一页一页印好以后,装订成册,一本书也就印刷成功了。这种印刷方法,因为是在木板上雕好字再印的,所以大家称它为"雕版印刷"。木板雕好以后,就可以印书了。2.活字印刷术的发明毕昇(约970年-1051年),北宋淮南路蕲州蕲水县直河乡(今湖北省英山县草盘地镇五桂墩村)人,北宋布衣。我国古代伟大的发明家。其发明活字印刷术,比德国人古腾堡发明金属活字印刷早四百多年。

宋初为杭州书肆刻工。宋庆历年间(1041-1048),他根据实践经验,发明胶泥活字印刷技术,即在胶泥片上刻字,一字一印,用火烧硬后,便成活字。这一技术未及推广,毕升就去世了。他的字印为沈括家人收藏,事迹见于沈括的《梦溪笔谈》。活字印刷术具有一字多用、重复使用、印刷多且快、省时省力、节约材料等优点,比整版雕刻经济方便,是印刷技术史上的一次质的飞跃,对后世印刷术乃至世界文明的进步有着巨大而深远的影响,与指南针、火药、造纸术并称为中国古代四大发明。1990年在湖北英山县发现毕升墓碑。活字印刷术使用过程:毕升的方法是这样的:用胶泥做成一个个规格一致的毛坯,在一端刻上反体单字,字划突起的高度像铜钱边缘的厚度一样,用火烧硬,成为单个的胶泥活字。为了适应排版的需要,一般常用字都备有几个甚至几十个,以备同一版内重复的时候使用。遇到不常用的冷僻字,如果事前没有准备,可以随制随用。为便于拣字,把胶泥活字按韵分类放在木格子里,贴上纸条标明。排字的时候,用一块带框的铁板作底托,上面敷一层用松脂、蜡和纸灰混合制成的药剂,然后把需要的胶泥活字拣出来一个个排进框内。排满一框就成为一版,再用火烘烤,等药剂稍微融化,用一块平板把字面压平,药剂冷却凝固后,就成为版型。印刷的时候,只要在版型上刷上墨,覆上纸,加一定的压力就行了。为了可以连续印刷,就用两块铁板,一版加刷,另一版排字,两版交替使用。印完以后,用火把药剂烤化,用手轻轻一抖,活字就可以从铁板上脱落下来,再按韵放回原来木格里,以备下次再用。优点:变死字、死版为活字、活版,可循环使用发展:王祯,字伯善,东平(今山东东平)人,曾任旌德(今安徽旌德)县尹和永丰(今江西永丰)县尹等职。谈到转轮排字架的发明,先要从王祯创制成功木活字谈起。据《梦溪笔谈》记载,毕升在发明活字印刷术时,也曾试制过木活字,但发现木材的纹理疏密不匀,沾水后有伸胀性,排出版来高低不平,又容易与药物相粘,不便取下,所以只好用胶泥做活字。而王祯经过反复实践,解决了这些问题,制造出一套3万多字的木活字。为了提高木活字印刷的排字效率,他发明了转轮排字架。轮盘直径约7尺,轮轴高约3尺。轮盘是贮存木活字的,可旋转自如。《王祯农书》在中国古代农学遗产中占有重要地位。它兼论中国北方农业技术和中国南方农业技术。由于中国古代劳动人民积累了数千年的耕作经验,留下了丰富的农学著作。先秦诸书中多含有农学篇章,《王祯农书》在前人著作基础上,第一次对所谓的广义农业生产知识作了较全面系统的论述,提出中国农学的传统体系。以铜铸成的用于排版印刷的反文单字。中国铜活字流行于15世纪末至16世纪的南方。最早的有明代弘治三年(1490)江苏无锡华燧(1439~1513)以铜活字印成《会通馆印正宋诸臣奏议》50册。后又印《锦绣万花谷》、《百川学海》等大书。铜活字印刷的流行,是继泥活字印刷发明以来在印刷技术上的又一大改进,也是中国印刷术成熟发展的重要标志。《梦溪笔谈》关于毕昇发明活字印刷术的记载(毕昇的活字印刷)若只印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。 ——沈括:《梦溪笔谈》活字印刷术传播及影响传播:13世纪时,活字印刷术传人朝鲜,之后传到日本及东南亚地区,又经丝绸之路传到波斯,后来经过蒙古人的西征等途径传人欧洲。二、指南针及火药的应用:中国古代很早就认识到磁石指南的特性。司南,指我国古代辨别方向用的一种仪器,据《古矿录》记载最早出现于战国时期的磁山一带。用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖。用天然磁铁矿石琢成一个杓形的东西,放在一个光滑的盘上,盘上刻着方位,利用磁铁指南的作用,可以辨别方向,是现在所用指南针的始祖。《韩非子·有度》:"夫人臣之侵其主也,如地形焉,即渐以往,使人主失端,东西易面而不自知。故先王立司南以端朝夕。" 陈奇猷 集释:"司南其制盖如今罗盘针,故可以正朝夕也。朝夕犹言东西,日朝出自东,夕入於西,故以朝夕为东西也。" 汉 王充 《论衡·是应》:"司南之杓,投之於地,其柢指南。" 晋 崔豹 《古今注·舆服》:" 越裳 氏重译来贡……使者迷其归路, 周公 锡以文锦二疋,軿车五乘,皆为司南之制。" 严复 《救亡决论》:"远之蚕桑、司南,近之若书椠、火药,利民前用,不可究言。"宋代开始用人造磁铁制成指南的工具,称为“罗盘”。人们用带有磁性的钢针放在碗边,或者用线将针悬起,钢针就可以灵活地指向南方。后来人们把这种有磁性的钢针安置在刻有度数的盘中,于是就制成了罗盘。北宋末年:中国的海船开始使用指南针。

南宋时:广泛运用于航海技术。水罗盘是我国长期沿用的 由水浮法指南针发展而来的,它配上刻有天干、地支等24个方位的方位盘,故称之为水罗盘,又称为水罗经盘。舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。 ——北宋《萍州可谈》朱彧:北宋地理学家。字无惑。湖州乌程(浙江湖州)人。其父名朱服,历知莱、润诸州,曾使辽。后为广州帅。彧于宣和年间,以父之见闻,著《萍州可谈》。保存了有价值的中外交通资料。其中关于广州外国商人及市舶情况记载尤详。还记载了当时海船使用指南浮针(即水罗盘)的情况。传播:

12、13世纪,乘坐中国海船的阿拉伯商人将指南针传到阿拉伯国家,后来又传到欧洲。

影响:

大大促进了世界航海技术的发展。火药的应用(1)发明:唐朝唐初的名医兼炼丹家孙思邈在“丹经内伏硫磺法”中记有:硫磺、硝石各二两,研成粉末,放在销银锅或砂罐子里。掘一地坑,放锅子在坑里和地平,四面都用土填实。把没有被虫蛀过的三个皂角逐一点着,然后夹入锅里,把硫磺和硝石起烧焰火。等到烧不起焰火了,再拿木炭来炒,炒到木碳消去三分之一,就退火,趁还没冷却,取入混合物,这就伏火了。唐代的炼丹者已经掌握了一个很重要的经验,就是硫、硝、碳三种物质可以构成一种极易燃烧的药,这种药被称为“着火的药”,即火药。 。(2)应用:宋元时期广泛应用于战争。当时,人们主要利用火药的特性,制成爆炸性武器,或者用来制成管形火器。宋金战争中宋军使用了火器,而金人从宋人哪里学会了制造、使用火药武器。蒙古人在灭金、灭宋的战争中,也大量使用了火器。火铳也叫火炮,是古代用金属铸造的以火药气体压力发射弹丸的管形火器。此图是元代火铳。铜火炮是装置在木架上发射的,木架的形状似一条长 板凳,将铳筒嵌装在木架上。为使火炮高低俯仰,炮筒下加垫木楔,賦予不同的射角,以求达到需要的射击距离。元朝还用金属作筒,发明了火铳,这比以前的突火枪威力更大。火药的传播与影响中国的火药和烟火在13世纪传人阿拉伯地区,14世纪初又经阿拉伯人传到欧洲。影响:中国发明的火药和火器传入欧洲后,对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大的影响,推动了欧洲社会的变革。造纸术 13世纪阿

拉

伯印刷术 13世纪造纸术造纸术 7世纪火药13、14世纪指南针12、13世纪欧

洲印刷术四大发明的传播路线图三、发达的中外交通陆上交通:

在宋元时期,古代陆路上丝绸之路是通往西方的交通要道。宋朝驿站比较发达,元朝统治区域辽阔,为加强同各地的联系,修建了覆盖全国的陆路交通网驿站四通八达。元代的陆路向西通往波斯、阿拉伯及俄罗斯等欧洲国家。 使东西方的使臣、商人往来非常方便。史料研读

“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传(驿站),使驿往来,如行国中。”

——《元史·地理志》

想一想:元朝建立了遍布全国的驿站,对政治、经济和文化的发展有什么作用?加强了中央与地方的联系,推动了国内交通的发展,促进了国内各族人民的经济文化交流和边疆地区的开发驿站:是古代供传递军事情报的官员途中食宿、换马的场所。宋代驿站:

沈括《梦溪笔谈》说:"驿传旧有步、马、急递三等,急递最遽,日行四百里,唯军兴用之。熙宁中又有金字牌,急脚递如古羽檄也,以朱漆木牌镶金字,日行五百里",南宋初年抗金将领岳飞被宋高宗以十二道金牌从前线强迫召回临安,这类金牌就是急递铺传递的金字牌,含有十万火急之意。 岳飞一日之内在前线接到的十二道金牌,即是朱漆金字牌。

宋代将所有的公文和书信的机构总称为"递",并出现了"急递铺"。急递的驿骑马领上系有铜铃,在道上奔驰时,白天鸣铃,夜间举火,撞死人不负责。铺铺换马,数铺换人,风雨无阻,昼夜兼程。元朝驿站:

元朝疆域空前辽阔,为维持庞大的帝国,于是强化了驿站制度,时称站赤。马可波罗所著《马可波罗行记》记载:"所有通至各省之要道上,每隔二十五迈耳(mile),或三十迈耳,必有一驿。无人居之地,全无道路可通,此类驿站,亦必设立。……合全国驿站计之,备马有三十万匹,专门钦使之用。驿站大房有一万余所,皆设备妍丽,其华靡情形,使人难以笔述也"。《经世大典》记载中国境内有站赤1496处,藏区共设大驿站28处,小站约7至8处。鸡鸣驿城位于河北省怀来县鸡鸣驿乡鸡鸣驿村,是一处建于明代(1368年-1644年)的驿站遗存。驿城占地220000平方米,平面近方形,城墙周长1891.8米。城墙表层是砖砌的,里层是夯土。墙体底宽8-11米,上宽3-5米,高11米,城墙四周均匀分布着4个角台。东西各开一城门,建有城楼,城外有烟墩。城内的五条道路纵横交错,将城区分成大小不等的十二个区域。海上交通:

元朝时海上丝绸之路进入到鼎盛时期。宋元时期造船和航海技术有了较大的发展:中国的航海家们除了使用指南针,也初步掌握潮汛、信风、气象的规律;宋代的海路形成了多条航线。可通往日本、高丽、印度、阿拉伯等国家和地区,远至波斯湾及东非海岸。

元朝时,海上交通范围有更大的拓展,海上丝绸之路进入鼎盛时期。宋元时期,中国与阿拉伯、波斯湾以及东非之间有大量的商船往返。宋代时期与中国有贸易关系的国家和地区有五六十个,元代达到140多个。影响:

陆路和海陆交通的顺畅,使中外经济、文化和科技的交流进一步发展。中国的创造发明,如印刷术、火药、指南针、纸币和驿站制度等输往西方,天文历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国,对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。西方的药物、天文历法、数学等传到中国。外来的科学技术与文化在元代受到重视。回回人传入的《四擘算法段数》,经后代学者考证,这本书就是《几何原本》,由波斯天文学家札马鲁丁传入中国。元至元八年(南宋咸淳七年,公元1271年),元宪宗皇帝——蒙哥汗在元上都(今属内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗)建立了回回天文台,任命札马鲁丁为提点,负责观测、计算等工作。第13课 宋元时期的科技与中外交通

一、活字印刷术的发明

1.活字印刷术:

北宋 毕昇 促进世界文明的发展

指南针、火药的应用

1、指南针

司南 罗盘 指南针 促进世界航海事业的发展

2、火药

唐朝时出现

唐朝末年开始运用军事

宋元广泛用于军事

推动了欧洲社会的变革

三、发达的中外交通

1、陆路交通:丝绸之路

2、元朝的驿站

3、海上丝绸之路的发展

4、中外科技的交流课堂小结DA1、英国著名学者李约瑟博士曾说:“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”我国宋代重大的科技成就是( )

①造纸术的发明 ②活字印刷术的发明 ③指南针的广泛使用 ④火药的广泛使用

A.①② B.①③ C.①②③ D.②③④

2、弗兰西斯·培根说:“这三种东西,已改变了世界的面貌。第一种在文学上,第二种在战争上,第三种在航海上。”这里的“第三种”是指( )

A.指南针 B.造纸术 C.印刷术 D.火药课堂练习3. 北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若止印三二张,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”材料中的“极为神速”主要得益于( )

A.北宋城市商业的繁荣

B.造纸术的重大改进

C.“瓦子”“瓦舍”的出现

D.活字印刷术的发明D4.我国古代科技发展的高峰时期是指( )

A.秦汉时期 B.南北朝时期

C.隋唐时期 D.宋元时期 D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源