近代化的艰难探索

图片预览

文档简介

2010年中考历史近代化探索专题复习

——近代化的艰难起步

课标导航:

1、列举洋务派为“自强”“求富”而创办的主要军事工业和民用工业,评价洋务于东 在中国近代化进程中的地位和作用。

2、知道百日维新的主要内容,认识戊戌变法对近代中国社会的影响。

3、了解孙中山的主要活动,知道武昌起义,探讨心海革命的历史意义。

4、列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和 作用。

一、近代化含义

所谓近代化也叫现代化,是中国人民向西方学习,寻求新的出路的过程。它包括经济工业化、政治制度、生活方式乃至思维方式全方位变化的一场社会变革。其中,它以经济工业化和政治民主化、思想科学化为主要标志,同时还包括教育现代化和社会生活现代化等。这一过程的兴起与中国人民争取民族独立和国家富强相互伴随、相互促进。但是与西方资本主义国家相比,中国的近代化历程是在西方列强和本国封建势力的双重压迫下进行的,因此我们称之为“近代化的艰难起步”。

本专题主要内容有:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动。

近代化的特点(趋势):中国的 近代化经历了从学习西方的军事技术(洋务运动),到学习西方的政治制度(戊戌变法、辛亥革命),再到学习思想文化(新文化运动)的层层递进、由表及里的过程。

时间:19世纪下半期到20世纪初

二、知识提纲 (见复指24-25页)

三、主干知识梳理

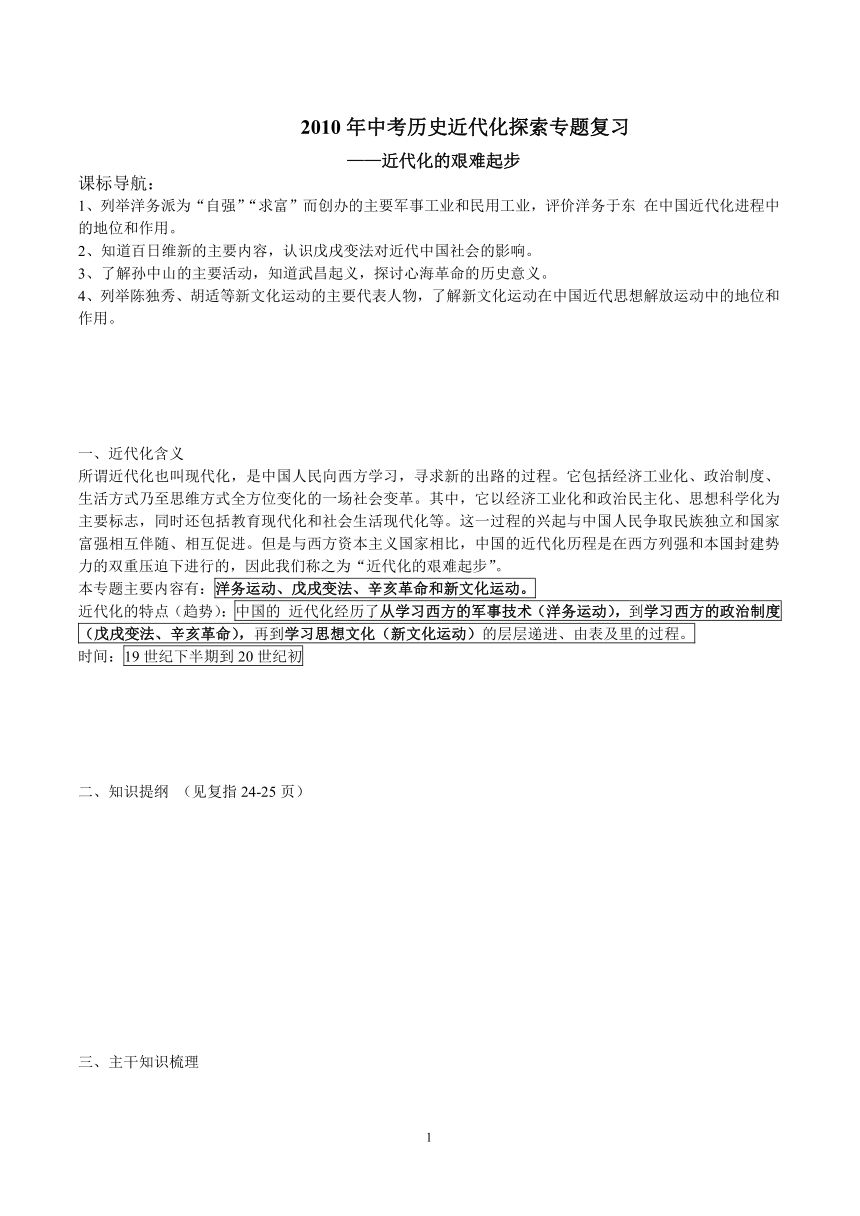

主要事件主干知识 洋务运动 戊戌变法 辛亥革命 新文化运动

背景 ①第二次鸦片战争后;②清朝内外交困 甲午战争以后,中国面临被瓜分的危机;中国民族资本主义有了初步发展 经过戊戌变法和义和团运动,中国人民同帝国主义、封建主义的矛盾,集中表现在反对清朝统治的斗争上。 中华民国成立后,民主共和的观念深入人心,西方民主思想、科学文化传入中国

领导阶级(领导力量、发动者) 封建地主阶级洋务派 资产阶级维新派 资产阶级革命派 进步知识分子(激进的民主主义者)

代表人物、领导人 中央:奕?;地方:曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。 康有为、梁启超 孙中山 陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅

目的 根本目的:维护清朝统治。 救亡图存;要求民权,发展资本主义 建立资产阶级民主共和国

性质 一次失败的封建统治者(地主阶级)的自救运动。 自上而下的资产阶级改良运动 资产阶级民主革命 新文化运动是中国近代一场思想解放运动。

内容经过 内容:①创办了一批近代军事工业。②开办了一些民用工业。③筹建海军。④兴办新式学堂,派留学生出国深造: 1、经过中的高潮:戊戌变法(又叫百日维新)2、主要内容见复习指导 时间、地点:1911年10月10日、湖北武昌 1、内容:前期:①提倡民主,反对独专制;②提倡科学,反对愚昧;③提倡新道德,反对旧道德;④提倡新文学,反对旧文学。2、后期:宣传马克思主义思想。

辛亥革命前的准备活动:孙中山的革命活动 组织上:①成立中国同盟会:1905年、日本东京、孙中山为总理、《民报》为机关报。革命纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”,后孙中山将革命纲领阐发为“民族主义、民权主义、民生主义”,简称三民主义。意义:是中国第一个全国规模的统一的资产阶级革命政党(也是它的性质),大大推动了全国的资产阶级民主革命运动。思想上:三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。

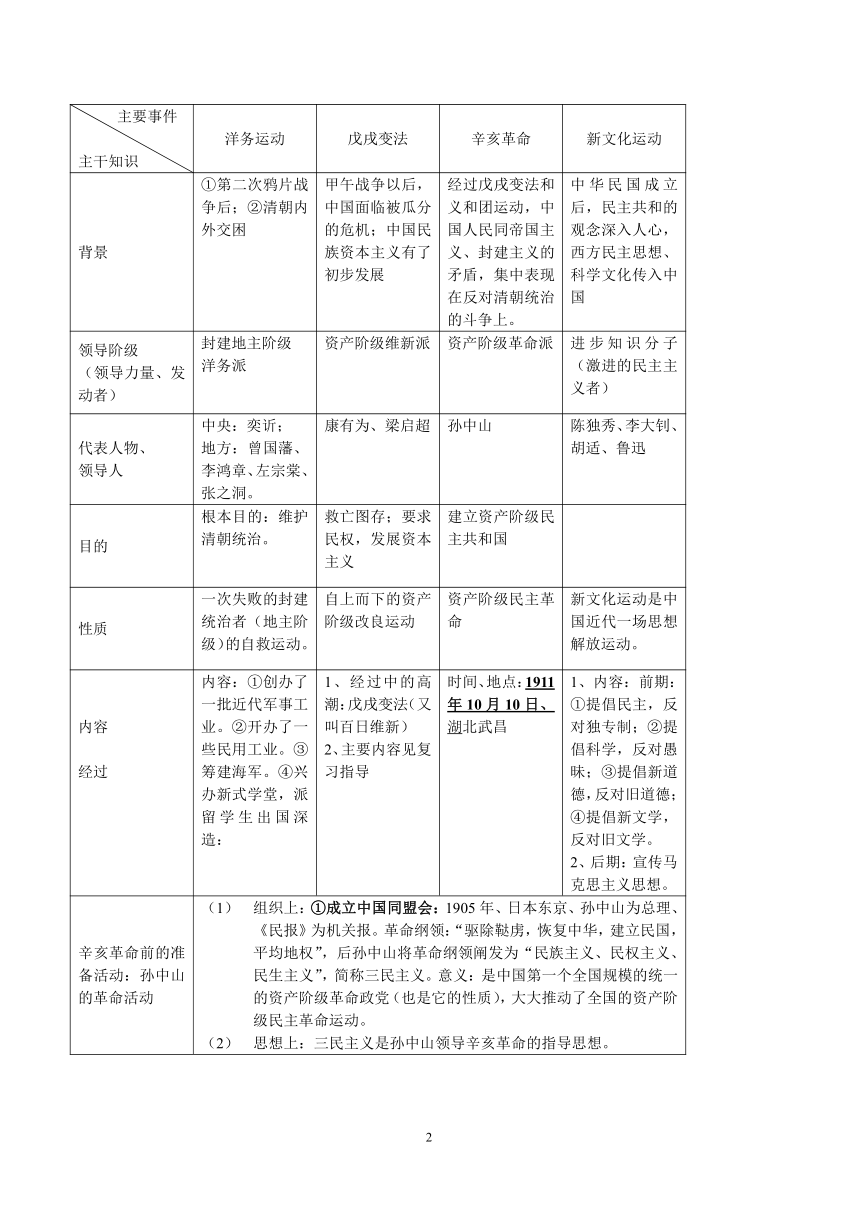

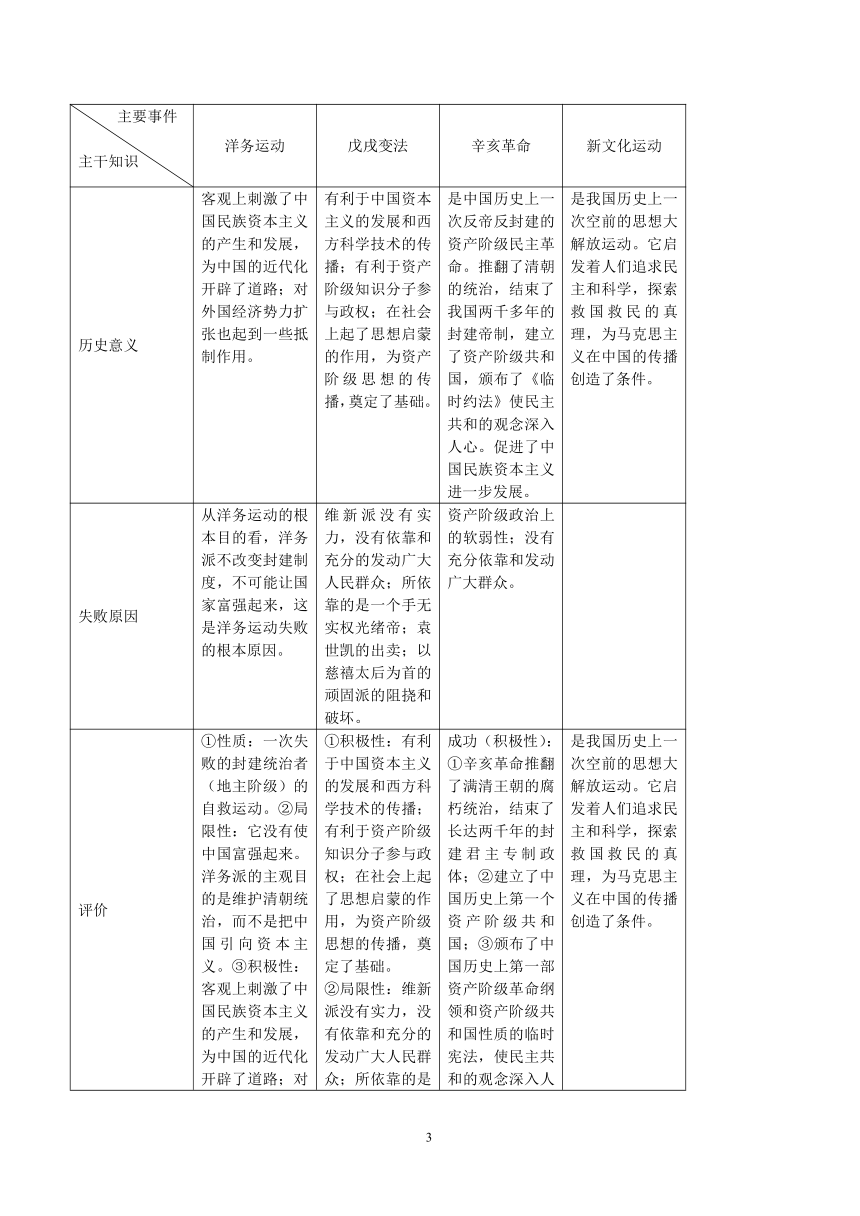

主要事件主干知识 洋务运动 戊戌变法 辛亥革命 新文化运动

历史意义 客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,为中国的近代化开辟了道路;对外国经济势力扩张也起到一些抵制作用。 有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播;有利于资产阶级知识分子参与政权;在社会上起了思想启蒙的作用,为资产阶级思想的传播,奠定了基础。 是中国历史上一次反帝反封建的资产阶级民主革命。推翻了清朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,建立了资产阶级共和国,颁布了《临时约法》使民主共和的观念深入人心。促进了中国民族资本主义进一步发展。 是我国历史上一次空前的思想大解放运动。它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

失败原因 从洋务运动的根本目的看,洋务派不改变封建制度,不可能让国家富强起来,这是洋务运动失败的根本原因。 维新派没有实力,没有依靠和充分的发动广大人民群众;所依靠的是一个手无实权光绪帝;袁世凯的出卖;以慈禧太后为首的顽固派的阻挠和破坏。 资产阶级政治上的软弱性;没有充分依靠和发动广大群众。

评价 ①性质:一次失败的封建统治者(地主阶级)的自救运动。②局限性:它没有使中国富强起来。洋务派的主观目的是维护清朝统治,而不是把中国引向资本主义。③积极性:客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,为中国的近代化开辟了道路;对外国经济势力扩张也起到一些抵制作用。 ①积极性:有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播;有利于资产阶级知识分子参与政权;在社会上起了思想启蒙的作用,为资产阶级思想的传播,奠定了基础。②局限性:维新派没有实力,没有依靠和充分的发动广大人民群众;所依靠的是一个手无实权光绪帝;在半殖民地半封建社会里,资产阶级想通过变法,使国家富强,这条道路是走不通的。 成功(积极性):①辛亥革命推翻了满清王朝的腐朽统治,结束了长达两千年的封建君主专制政体;②建立了中国历史上第一个资产阶级共和国;③颁布了中国历史上第一部资产阶级革命纲领和资产阶级共和国性质的临时宪法,使民主共和的观念深入人心。④中华民国成立促进了中国资本主义的发展,推动了中国近代化的进程。因而辛亥革命成功了。失败(消极性):①反帝反封建的革命任务没有完成;②中国半殖民地半封建社会性质没有改变,所以说辛亥革命是失败了。 是我国历史上一次空前的思想大解放运动。它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

经验教训启迪 在半殖民地半封建社会的中国,单纯的学习西方的科学技术不可能使中国走上富强道路。 脱离广大人民群众,在半殖民地半封建社会里,资产阶级想通过变法,使国家富强,这条道路是走不通的。 说明了在半殖民地半封建社会的中国,民族资产阶级不能完成反帝反封建的民主革命任务。

口号纲领 口号:“师夷长技以自强”前期“自强”后期“求富” 革命纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”,孙中山将革命纲领阐发为“民族主义、民权主义、民生主义”,简称三民主义。(指导思想) 1、口号或是高举的旗帜:“民主”和“科学”。2、主要阵地:《新青年》和北大

向西方学习的内容、特点 学习西方先进的科学技术、器物。 学习西方先进的政治制度。 学习西方先进的政治制度。 学习西方先进的思想文化。

近代化的特点(趋势) 中国的近代化经历了从学习西方的军事技术(洋务运动),到学习西方的政治制度(戊戌变法、辛亥革命),再到学习思想文化(新文化运动)的层层递进、由表及里的过程。

时间 19世纪下半期到20世纪初

共同影响 推动了中国中国近代化进程,有利于缩小中国同世界的差距。

向西方学习思潮的变化 “师夷长技以自强” →维新变法 →三民主义→民主与科学

四、综合问答

1、比较戊戌变法和辛亥革命的异同

(1)相同点

①历史背景:都发生在世界资本主义进入帝国主义阶段,清政府极端腐败,中国面临严重的民族危机。

②目的:救亡图存;要求民权,发展资本主义。

③领导阶级及其特点:都是资产阶级领导的,都既有反帝反封建的革命要求,又有对帝国主义封建势力的软弱妥协。

④最终结果及其原因:都没能改变中国半殖民地半封建的社会性质,

根本原因都在于资产阶级本身的局限性和脱离广大人民群众。

(2)不同点

①政治主张:维新派主张君主立宪制,保留皇帝。革命派主张推翻帝制,实行民主共和。

②手段及性质:戊戌变法依靠皇帝进行自上而下的改革,是一次资产阶级性质的改良运动。

辛亥革命采取自下而上的武装斗争,是一次资产阶级性质的民主革命。

③结果也有不同的一面:戊戌变法半途夭折,完全失败,变法法令被废除。辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了两千多年的封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国,取得了很大成功。

2、洋务派、维新派、革命派的比较

(1)相同点:都主张向西方学习,试图改变中国的落后面貌。其中洋务派与维新派都主张引进西方先进生产技术,创办新式学堂,派人出国留学,维护清朝皇帝的皇位。

(2)不同点:①洋务派主张利用西方先进的军事技术,维护清王朝的统治。他们兴办近代军事工业和民用工业,编练海军等。②维新派主张兴民权,设议院,变君主专制为君主立宪发展资本主义,他们多次上书请求变法,并在光绪帝支持下发动了戊戌变法。③革命派主张实行“三民主义”,以革命暴力推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国。他们建立了资产阶级政党,发动了一系列武装起义和辛亥革命,推翻了清王朝,建立了中华民国。

3、近代化过程中的三次思想解放思潮是什么?各有何作用?

答:(1)戊戌变法运动在社会上起了思想启蒙的作用,为资产阶级思想的传播奠定了基础;

(2)辛亥革命推翻了中国两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心;

(3)新文化运动促使人们追求民主和科学、探索救国救民的真理,为马克思主义的传播创造了条件。

4、发生于19世纪中后期的日本明治维新与发生于19世纪末的中国戊戌变法,为什么一个成功,一个失败?试从时代背景、领导者、改革的参加者、改革内容几方面进行比较明治维新和戊戌变法。

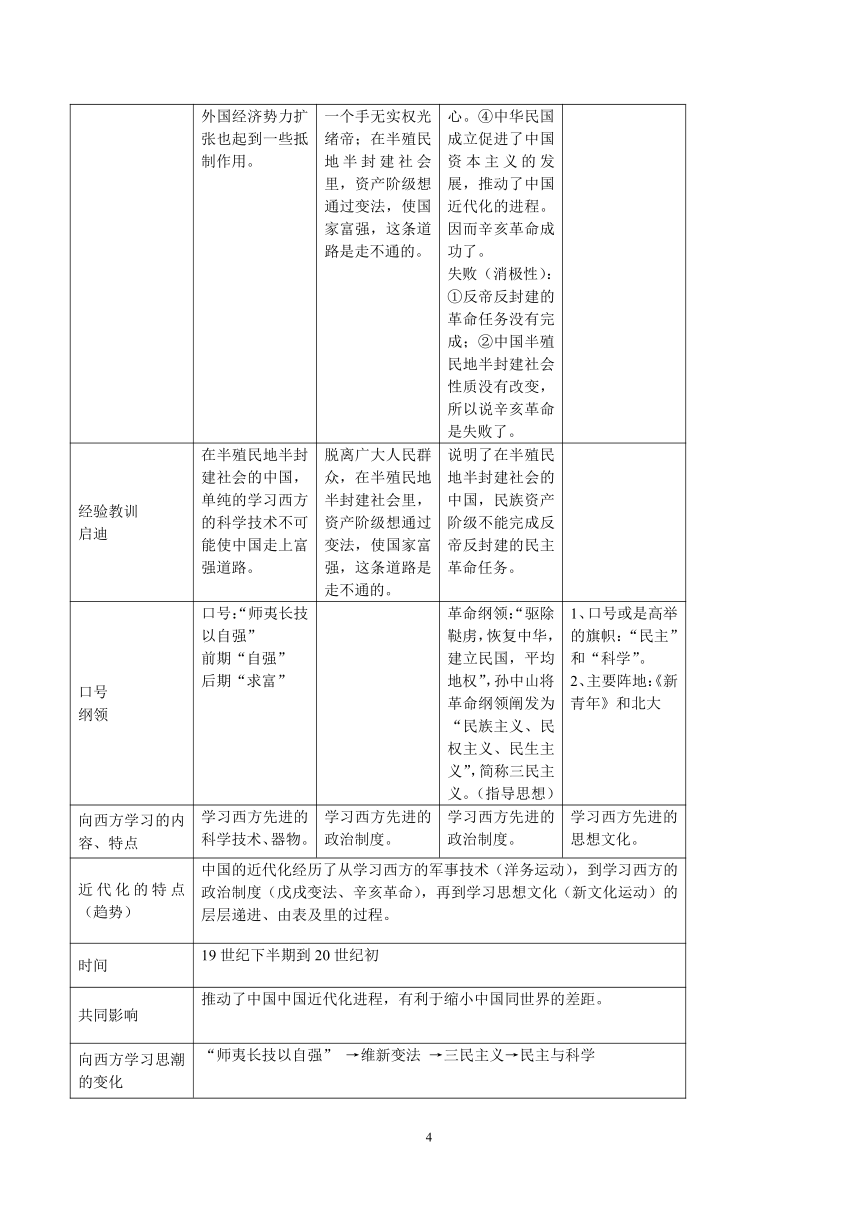

内容 明治维新 戊戌变法

时代背景 国内 列强入侵激化了国内矛盾;统治阶级内部分化,幕府陷于极端孤立地位。 清政府对内依靠汉族官僚地主,对外妥协退让,共同绞杀人民革命,守旧势力很强大

国际 世界处于自由竞争资本主义时期 世界资本主义向帝国主义阶段过渡,并开始瓜分中国。

领导者 具有改革创新精神的中下级武士 有资产阶级倾向的知识分子,士大夫

改革的参加者 反幕府的强藩、广大农民和市民、商人和手工业者 依靠没有实权的皇帝,联合少数官僚

改革内容 政治方面 废藩置县,加强中央集权。 允许官民上书言事

经济方面 允许土地自由买卖,引进西方技术,发展近代企业 奖励农、工、商业的发展;兴办商会、农会等民间团体;改革财政,编制预算、决算

社会生活方面 提倡“文明开化”努力发展教育 设立中小学堂、京师在大学堂;准许设报馆;奖励科学著作和发明

军事方面 实行征兵制,建立近代化军队 精练陆军,扩建海军

5、近代前期(1840-1919),中国民族资本主义产生和发展对近代中国经济、政治和思想各有什么影响?

经济上,民族工业是一种新的经济因素,其产生和发展冲击和瓦解着封建自然经济,有利于中国经济的近代化;也在一定程度上抵制了西方列强的经济侵略。

政治上,导致民族资产阶级的产生和发展,为戊戌变法和辛亥革命提供了社会基础;也导致无产阶级队伍的发展壮大,为新民主主义革命的到来和中国共产党的建立奠定了阶级条件。

思想上,民族工业的产生和发展,不断冲击和动摇着封建正统思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化的传播提供了条件,如维新思想的传播、革命思想的传播、新文化运动等。

6、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命三次历史事件,谱成中国近代化的三步曲,体现了中国近代化的基本进程及其特点。简要论述三者在探索中国近代化方面各自作出的主要贡献及彼此间的联系,有什么共同之处。

答:(1)洋务运动引进了西方先进的技术和设备,培养了一批科技和技术工人,创办了中国第一批近代企业。因此,洋务运动在客观上刺激了中国资本主义的发展,使中国迈出了走向近代化的第一步,又为戊戌变法开辟了道路。

(2)戊戌变法运动要求从根本上改变旧制,建立君主立宪制,是中国资产阶级领导近代化的首次尝试,在社会上起到了思想启蒙的作用,为辛亥革命奠定了思想基础。

(3)辛亥革命以武力推翻了清政府,结束了两千多年的君主专制,建立了资产阶级共和国,使民主共和国的观念深入人心。与戊戌变法相比,两者都是资产阶级领导的、以资本主义近代化为目标的革命运动。只不过资产阶级内部关于革命的方式、手段和政权形式之争不同,而实现资本主义近代化的目标是一致的。

7、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命的共同之处:先进的中国人向西方学习、探索中国近代化道路、力求挽救民族危亡。

五、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动对中国近代社会产生了哪些共同影响?

推动了中国中国近代化进程,有利于缩小中国通世界的差距。

六、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动体现了近代中国人向西方学习哪些思潮的变化

“师夷长技以自强” →维新变法 →三民主义→民主与科学

七、中国近代化的探索简表

洋务运动(地主阶级洋务派)

(学习西方的科学技术,维护清朝的封建统治)

戊戌变法(资产阶级维新派)

(学习西方的政治制度——君主立宪)

辛亥革命(资产阶级革命派)

(学习西方的政治制度——民主共和,建立资产阶级共和国)

新文化运动(激进的民主主义者)

(学习西方的思想文化——追求民主和科学)

八、归纳中国近代化探索的特点和启示?

特点:

1、在方法上:向西方学习。

2、在学习层面上;从学习西方军事器物,到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化,由浅入深,由表及里,层层深入。

3、中国的近代化探索经历了一个艰难曲折的历程,反映中国先进人物为挽救民族危亡前仆后继的斗争精神。

启示:中国近代史是一部民族探索史,地主阶级、农民阶级和资产阶级由于自身的阶级局限性,始终没有找到一条适合中国国情的救国之路,没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。只有共产党才能救中国,只有社会主义才能发展中国。

七、中国经济近代化过程

1、洋务运动是中国近代化的开端,洋务派(地主阶级代表)提出了“师夷长技以自强”的主张和“自强”“求富”的口号,举办军事工业、民用工业、开设新式学校、设立翻译馆、派遣留学生出国深造、建设海军等,从客观上刺激了中国资本主义的发展,对外国经济势力的扩张,起到了一些抵制的作用,洋务派是中国最早探索近代化的开路者。

2、19世纪六、七十年代中国近代资本主义民族工业产生。

3、甲午战争后民族资本主义有了初步发展。原因:清政府允许民间办厂。作用:这为中国民族资产阶级参与政治活动提供了条件。中国民族资产阶级开始登上历史舞台。资产阶级维新派掀起了要求民权,发展资本主义的维新变法运动。其活动有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播,有利于资产阶级知识分子参与政权。资产阶级民主革命派,提出三民主义,发动辛亥革命,促进资本主义发展。

4、一战其间,中国资本主义民族资产阶级得到短暂快速发展,中国经济近代化出现了一个高潮。原因:(1)辛亥革命冲击了封建制度,使民族资产阶级一度受到鼓舞;(2)一战其间,帝国主义国家忙于火并,无暇东顾,暂时放松了中国的掠夺,中国民族工业得到一个发展机会。

七、中国近代化的发展历程及阶段特征

(一)起步阶段(1840~1895年),主要是地主阶级领导的洋务运动。

1840年发生鸦片战争以后,传统受到了现实的严峻挑战,中国人对近代化的探索开始了。1895年甲午中日战争的惨败,表明以洋务运动为代表的清政府的近代化探索失败。

1、大事:(1)经济上:地主阶级改革派林则徐、魏源“师夷长技以制夷”;地主阶级洋务派领导了洋务运动。民族资产阶级开始创办近代工业(1872年陈启沅创办继昌隆机器缫丝厂为代表)。

(2)政治上:1861年,总理衙门的设立,有利于资本主义国家控制清政府外交和内政,是清朝中央机构开始半殖民地化的标志,也标志着中国外交走向近代化。

(3)思想文化上:开始“西学东渐”,创办新式学堂,培养科技人才;设立翻译馆; 派留学生出国。

2、阶段特征:

这一时期,本阶段担负近代化任务的主角是地主阶级洋务派;领域主要在经济领域,学习西方先进技术。政治体制近代化尚未提上议事日程,以军事工业为主体的工业化有所进展,并经历了由重工业到轻工业、由军需到民用、由国营到民营的发展过程。投资形式也由官办、官督商办到商办。同时,由于洋务运动的需要,近代化开始由经济领域逐渐向科技文化和人才教育领域渗透。

(二)整体发展阶段(1895~1927年),也是最重要的阶段。

1、阶段特征:本阶段担负近代化任务的中坚力量是资产阶级;学习西方先进的科技文化与变革社会制度有机地结合在一起,中国近代化向前迈进了一大步。“整体发展”体现在近代化在经济、政治、文化领域的全面展开,近代化内涵的全面体现和资产阶级在近代化过程中的主角地位的充分体现。最突出的领域是在政治领域。

阶段性的成果:

2、大事:(1)经济近代化:在“实业救国”的浪潮下,以工业化为主体的经济近代化有了长足发展。它分为两个时期:甲午战争以后民族工业的初步发展,棉纺织业的发展最为突出;辛亥革命后和一战期间民族工业短暂的春天,纺织业和面粉业发展最快。

(2)政治近代化:实现了重大突破。民族资产阶级开始登上历史舞台,维新派发动了戊戌变法;革命派成立了资产阶级政党,领导了辛亥革命,推翻了几千年的封建专制制度,建立了资产阶级共和国,使民主共和成为时代潮流,有力地推进了中国近代化的进程。

这一时期中国政治近代化呈现出波浪式推进的特点:

①从清政府来看,经历了从镇压维新变法到推行“新政” 和“预备立宪”的失败;

②从资产阶级内部来看,发动戊戌变法和辛亥革命,发生了保皇派、立宪派与革命派的斗争;

③从北洋军阀的统治来看,对内专制独裁,对外投靠帝国主义,中国的近代化进程遇到了逆流;

④从中国共产党的成立来看,制定民主革命纲领,领导工农运动,进行国共合作,开创了中国政治、经济、思想和文化近代化的新纪元。

3、思想近代化:有了长足发展,由传统文化开始向近代化转型。主要表现在:西方文化大量涌入,“西学东渐”达到高潮,向西方学习,已从生产技术深入到政治制度和思想文化。

(1)资产阶级维新派:以进化论(严复)为理论基础,主张变法维新实行君主立宪;

(2)资产阶级革命派:则把从西方学到的国家学说发展为三民主义,发动了辛亥革命;

(3)资产阶级激进派:则大力提倡民主和科学,掀起了一股思想解放的潮流。

(4)初步具有共产主义思想的知识分子:大力宣传马克思主义。五四运动后,马克思主义开始成为新

思潮的主流,为中国社会的变革提供了科学理论。

4、文化领域现代化:新式学堂兴办、科举制废除(1905年)和近代教育体制的的建立。

八、典型例题:

(一)选择题:(见分类精粹)

(二)非选择题:见分类精粹31——32页,21、22、34题

PAGE

1

——近代化的艰难起步

课标导航:

1、列举洋务派为“自强”“求富”而创办的主要军事工业和民用工业,评价洋务于东 在中国近代化进程中的地位和作用。

2、知道百日维新的主要内容,认识戊戌变法对近代中国社会的影响。

3、了解孙中山的主要活动,知道武昌起义,探讨心海革命的历史意义。

4、列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和 作用。

一、近代化含义

所谓近代化也叫现代化,是中国人民向西方学习,寻求新的出路的过程。它包括经济工业化、政治制度、生活方式乃至思维方式全方位变化的一场社会变革。其中,它以经济工业化和政治民主化、思想科学化为主要标志,同时还包括教育现代化和社会生活现代化等。这一过程的兴起与中国人民争取民族独立和国家富强相互伴随、相互促进。但是与西方资本主义国家相比,中国的近代化历程是在西方列强和本国封建势力的双重压迫下进行的,因此我们称之为“近代化的艰难起步”。

本专题主要内容有:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动。

近代化的特点(趋势):中国的 近代化经历了从学习西方的军事技术(洋务运动),到学习西方的政治制度(戊戌变法、辛亥革命),再到学习思想文化(新文化运动)的层层递进、由表及里的过程。

时间:19世纪下半期到20世纪初

二、知识提纲 (见复指24-25页)

三、主干知识梳理

主要事件主干知识 洋务运动 戊戌变法 辛亥革命 新文化运动

背景 ①第二次鸦片战争后;②清朝内外交困 甲午战争以后,中国面临被瓜分的危机;中国民族资本主义有了初步发展 经过戊戌变法和义和团运动,中国人民同帝国主义、封建主义的矛盾,集中表现在反对清朝统治的斗争上。 中华民国成立后,民主共和的观念深入人心,西方民主思想、科学文化传入中国

领导阶级(领导力量、发动者) 封建地主阶级洋务派 资产阶级维新派 资产阶级革命派 进步知识分子(激进的民主主义者)

代表人物、领导人 中央:奕?;地方:曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。 康有为、梁启超 孙中山 陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅

目的 根本目的:维护清朝统治。 救亡图存;要求民权,发展资本主义 建立资产阶级民主共和国

性质 一次失败的封建统治者(地主阶级)的自救运动。 自上而下的资产阶级改良运动 资产阶级民主革命 新文化运动是中国近代一场思想解放运动。

内容经过 内容:①创办了一批近代军事工业。②开办了一些民用工业。③筹建海军。④兴办新式学堂,派留学生出国深造: 1、经过中的高潮:戊戌变法(又叫百日维新)2、主要内容见复习指导 时间、地点:1911年10月10日、湖北武昌 1、内容:前期:①提倡民主,反对独专制;②提倡科学,反对愚昧;③提倡新道德,反对旧道德;④提倡新文学,反对旧文学。2、后期:宣传马克思主义思想。

辛亥革命前的准备活动:孙中山的革命活动 组织上:①成立中国同盟会:1905年、日本东京、孙中山为总理、《民报》为机关报。革命纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”,后孙中山将革命纲领阐发为“民族主义、民权主义、民生主义”,简称三民主义。意义:是中国第一个全国规模的统一的资产阶级革命政党(也是它的性质),大大推动了全国的资产阶级民主革命运动。思想上:三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。

主要事件主干知识 洋务运动 戊戌变法 辛亥革命 新文化运动

历史意义 客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,为中国的近代化开辟了道路;对外国经济势力扩张也起到一些抵制作用。 有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播;有利于资产阶级知识分子参与政权;在社会上起了思想启蒙的作用,为资产阶级思想的传播,奠定了基础。 是中国历史上一次反帝反封建的资产阶级民主革命。推翻了清朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,建立了资产阶级共和国,颁布了《临时约法》使民主共和的观念深入人心。促进了中国民族资本主义进一步发展。 是我国历史上一次空前的思想大解放运动。它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

失败原因 从洋务运动的根本目的看,洋务派不改变封建制度,不可能让国家富强起来,这是洋务运动失败的根本原因。 维新派没有实力,没有依靠和充分的发动广大人民群众;所依靠的是一个手无实权光绪帝;袁世凯的出卖;以慈禧太后为首的顽固派的阻挠和破坏。 资产阶级政治上的软弱性;没有充分依靠和发动广大群众。

评价 ①性质:一次失败的封建统治者(地主阶级)的自救运动。②局限性:它没有使中国富强起来。洋务派的主观目的是维护清朝统治,而不是把中国引向资本主义。③积极性:客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,为中国的近代化开辟了道路;对外国经济势力扩张也起到一些抵制作用。 ①积极性:有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播;有利于资产阶级知识分子参与政权;在社会上起了思想启蒙的作用,为资产阶级思想的传播,奠定了基础。②局限性:维新派没有实力,没有依靠和充分的发动广大人民群众;所依靠的是一个手无实权光绪帝;在半殖民地半封建社会里,资产阶级想通过变法,使国家富强,这条道路是走不通的。 成功(积极性):①辛亥革命推翻了满清王朝的腐朽统治,结束了长达两千年的封建君主专制政体;②建立了中国历史上第一个资产阶级共和国;③颁布了中国历史上第一部资产阶级革命纲领和资产阶级共和国性质的临时宪法,使民主共和的观念深入人心。④中华民国成立促进了中国资本主义的发展,推动了中国近代化的进程。因而辛亥革命成功了。失败(消极性):①反帝反封建的革命任务没有完成;②中国半殖民地半封建社会性质没有改变,所以说辛亥革命是失败了。 是我国历史上一次空前的思想大解放运动。它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

经验教训启迪 在半殖民地半封建社会的中国,单纯的学习西方的科学技术不可能使中国走上富强道路。 脱离广大人民群众,在半殖民地半封建社会里,资产阶级想通过变法,使国家富强,这条道路是走不通的。 说明了在半殖民地半封建社会的中国,民族资产阶级不能完成反帝反封建的民主革命任务。

口号纲领 口号:“师夷长技以自强”前期“自强”后期“求富” 革命纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”,孙中山将革命纲领阐发为“民族主义、民权主义、民生主义”,简称三民主义。(指导思想) 1、口号或是高举的旗帜:“民主”和“科学”。2、主要阵地:《新青年》和北大

向西方学习的内容、特点 学习西方先进的科学技术、器物。 学习西方先进的政治制度。 学习西方先进的政治制度。 学习西方先进的思想文化。

近代化的特点(趋势) 中国的近代化经历了从学习西方的军事技术(洋务运动),到学习西方的政治制度(戊戌变法、辛亥革命),再到学习思想文化(新文化运动)的层层递进、由表及里的过程。

时间 19世纪下半期到20世纪初

共同影响 推动了中国中国近代化进程,有利于缩小中国同世界的差距。

向西方学习思潮的变化 “师夷长技以自强” →维新变法 →三民主义→民主与科学

四、综合问答

1、比较戊戌变法和辛亥革命的异同

(1)相同点

①历史背景:都发生在世界资本主义进入帝国主义阶段,清政府极端腐败,中国面临严重的民族危机。

②目的:救亡图存;要求民权,发展资本主义。

③领导阶级及其特点:都是资产阶级领导的,都既有反帝反封建的革命要求,又有对帝国主义封建势力的软弱妥协。

④最终结果及其原因:都没能改变中国半殖民地半封建的社会性质,

根本原因都在于资产阶级本身的局限性和脱离广大人民群众。

(2)不同点

①政治主张:维新派主张君主立宪制,保留皇帝。革命派主张推翻帝制,实行民主共和。

②手段及性质:戊戌变法依靠皇帝进行自上而下的改革,是一次资产阶级性质的改良运动。

辛亥革命采取自下而上的武装斗争,是一次资产阶级性质的民主革命。

③结果也有不同的一面:戊戌变法半途夭折,完全失败,变法法令被废除。辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了两千多年的封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国,取得了很大成功。

2、洋务派、维新派、革命派的比较

(1)相同点:都主张向西方学习,试图改变中国的落后面貌。其中洋务派与维新派都主张引进西方先进生产技术,创办新式学堂,派人出国留学,维护清朝皇帝的皇位。

(2)不同点:①洋务派主张利用西方先进的军事技术,维护清王朝的统治。他们兴办近代军事工业和民用工业,编练海军等。②维新派主张兴民权,设议院,变君主专制为君主立宪发展资本主义,他们多次上书请求变法,并在光绪帝支持下发动了戊戌变法。③革命派主张实行“三民主义”,以革命暴力推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国。他们建立了资产阶级政党,发动了一系列武装起义和辛亥革命,推翻了清王朝,建立了中华民国。

3、近代化过程中的三次思想解放思潮是什么?各有何作用?

答:(1)戊戌变法运动在社会上起了思想启蒙的作用,为资产阶级思想的传播奠定了基础;

(2)辛亥革命推翻了中国两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心;

(3)新文化运动促使人们追求民主和科学、探索救国救民的真理,为马克思主义的传播创造了条件。

4、发生于19世纪中后期的日本明治维新与发生于19世纪末的中国戊戌变法,为什么一个成功,一个失败?试从时代背景、领导者、改革的参加者、改革内容几方面进行比较明治维新和戊戌变法。

内容 明治维新 戊戌变法

时代背景 国内 列强入侵激化了国内矛盾;统治阶级内部分化,幕府陷于极端孤立地位。 清政府对内依靠汉族官僚地主,对外妥协退让,共同绞杀人民革命,守旧势力很强大

国际 世界处于自由竞争资本主义时期 世界资本主义向帝国主义阶段过渡,并开始瓜分中国。

领导者 具有改革创新精神的中下级武士 有资产阶级倾向的知识分子,士大夫

改革的参加者 反幕府的强藩、广大农民和市民、商人和手工业者 依靠没有实权的皇帝,联合少数官僚

改革内容 政治方面 废藩置县,加强中央集权。 允许官民上书言事

经济方面 允许土地自由买卖,引进西方技术,发展近代企业 奖励农、工、商业的发展;兴办商会、农会等民间团体;改革财政,编制预算、决算

社会生活方面 提倡“文明开化”努力发展教育 设立中小学堂、京师在大学堂;准许设报馆;奖励科学著作和发明

军事方面 实行征兵制,建立近代化军队 精练陆军,扩建海军

5、近代前期(1840-1919),中国民族资本主义产生和发展对近代中国经济、政治和思想各有什么影响?

经济上,民族工业是一种新的经济因素,其产生和发展冲击和瓦解着封建自然经济,有利于中国经济的近代化;也在一定程度上抵制了西方列强的经济侵略。

政治上,导致民族资产阶级的产生和发展,为戊戌变法和辛亥革命提供了社会基础;也导致无产阶级队伍的发展壮大,为新民主主义革命的到来和中国共产党的建立奠定了阶级条件。

思想上,民族工业的产生和发展,不断冲击和动摇着封建正统思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化的传播提供了条件,如维新思想的传播、革命思想的传播、新文化运动等。

6、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命三次历史事件,谱成中国近代化的三步曲,体现了中国近代化的基本进程及其特点。简要论述三者在探索中国近代化方面各自作出的主要贡献及彼此间的联系,有什么共同之处。

答:(1)洋务运动引进了西方先进的技术和设备,培养了一批科技和技术工人,创办了中国第一批近代企业。因此,洋务运动在客观上刺激了中国资本主义的发展,使中国迈出了走向近代化的第一步,又为戊戌变法开辟了道路。

(2)戊戌变法运动要求从根本上改变旧制,建立君主立宪制,是中国资产阶级领导近代化的首次尝试,在社会上起到了思想启蒙的作用,为辛亥革命奠定了思想基础。

(3)辛亥革命以武力推翻了清政府,结束了两千多年的君主专制,建立了资产阶级共和国,使民主共和国的观念深入人心。与戊戌变法相比,两者都是资产阶级领导的、以资本主义近代化为目标的革命运动。只不过资产阶级内部关于革命的方式、手段和政权形式之争不同,而实现资本主义近代化的目标是一致的。

7、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命的共同之处:先进的中国人向西方学习、探索中国近代化道路、力求挽救民族危亡。

五、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动对中国近代社会产生了哪些共同影响?

推动了中国中国近代化进程,有利于缩小中国通世界的差距。

六、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动体现了近代中国人向西方学习哪些思潮的变化

“师夷长技以自强” →维新变法 →三民主义→民主与科学

七、中国近代化的探索简表

洋务运动(地主阶级洋务派)

(学习西方的科学技术,维护清朝的封建统治)

戊戌变法(资产阶级维新派)

(学习西方的政治制度——君主立宪)

辛亥革命(资产阶级革命派)

(学习西方的政治制度——民主共和,建立资产阶级共和国)

新文化运动(激进的民主主义者)

(学习西方的思想文化——追求民主和科学)

八、归纳中国近代化探索的特点和启示?

特点:

1、在方法上:向西方学习。

2、在学习层面上;从学习西方军事器物,到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化,由浅入深,由表及里,层层深入。

3、中国的近代化探索经历了一个艰难曲折的历程,反映中国先进人物为挽救民族危亡前仆后继的斗争精神。

启示:中国近代史是一部民族探索史,地主阶级、农民阶级和资产阶级由于自身的阶级局限性,始终没有找到一条适合中国国情的救国之路,没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。只有共产党才能救中国,只有社会主义才能发展中国。

七、中国经济近代化过程

1、洋务运动是中国近代化的开端,洋务派(地主阶级代表)提出了“师夷长技以自强”的主张和“自强”“求富”的口号,举办军事工业、民用工业、开设新式学校、设立翻译馆、派遣留学生出国深造、建设海军等,从客观上刺激了中国资本主义的发展,对外国经济势力的扩张,起到了一些抵制的作用,洋务派是中国最早探索近代化的开路者。

2、19世纪六、七十年代中国近代资本主义民族工业产生。

3、甲午战争后民族资本主义有了初步发展。原因:清政府允许民间办厂。作用:这为中国民族资产阶级参与政治活动提供了条件。中国民族资产阶级开始登上历史舞台。资产阶级维新派掀起了要求民权,发展资本主义的维新变法运动。其活动有利于中国资本主义的发展和西方科学技术的传播,有利于资产阶级知识分子参与政权。资产阶级民主革命派,提出三民主义,发动辛亥革命,促进资本主义发展。

4、一战其间,中国资本主义民族资产阶级得到短暂快速发展,中国经济近代化出现了一个高潮。原因:(1)辛亥革命冲击了封建制度,使民族资产阶级一度受到鼓舞;(2)一战其间,帝国主义国家忙于火并,无暇东顾,暂时放松了中国的掠夺,中国民族工业得到一个发展机会。

七、中国近代化的发展历程及阶段特征

(一)起步阶段(1840~1895年),主要是地主阶级领导的洋务运动。

1840年发生鸦片战争以后,传统受到了现实的严峻挑战,中国人对近代化的探索开始了。1895年甲午中日战争的惨败,表明以洋务运动为代表的清政府的近代化探索失败。

1、大事:(1)经济上:地主阶级改革派林则徐、魏源“师夷长技以制夷”;地主阶级洋务派领导了洋务运动。民族资产阶级开始创办近代工业(1872年陈启沅创办继昌隆机器缫丝厂为代表)。

(2)政治上:1861年,总理衙门的设立,有利于资本主义国家控制清政府外交和内政,是清朝中央机构开始半殖民地化的标志,也标志着中国外交走向近代化。

(3)思想文化上:开始“西学东渐”,创办新式学堂,培养科技人才;设立翻译馆; 派留学生出国。

2、阶段特征:

这一时期,本阶段担负近代化任务的主角是地主阶级洋务派;领域主要在经济领域,学习西方先进技术。政治体制近代化尚未提上议事日程,以军事工业为主体的工业化有所进展,并经历了由重工业到轻工业、由军需到民用、由国营到民营的发展过程。投资形式也由官办、官督商办到商办。同时,由于洋务运动的需要,近代化开始由经济领域逐渐向科技文化和人才教育领域渗透。

(二)整体发展阶段(1895~1927年),也是最重要的阶段。

1、阶段特征:本阶段担负近代化任务的中坚力量是资产阶级;学习西方先进的科技文化与变革社会制度有机地结合在一起,中国近代化向前迈进了一大步。“整体发展”体现在近代化在经济、政治、文化领域的全面展开,近代化内涵的全面体现和资产阶级在近代化过程中的主角地位的充分体现。最突出的领域是在政治领域。

阶段性的成果:

2、大事:(1)经济近代化:在“实业救国”的浪潮下,以工业化为主体的经济近代化有了长足发展。它分为两个时期:甲午战争以后民族工业的初步发展,棉纺织业的发展最为突出;辛亥革命后和一战期间民族工业短暂的春天,纺织业和面粉业发展最快。

(2)政治近代化:实现了重大突破。民族资产阶级开始登上历史舞台,维新派发动了戊戌变法;革命派成立了资产阶级政党,领导了辛亥革命,推翻了几千年的封建专制制度,建立了资产阶级共和国,使民主共和成为时代潮流,有力地推进了中国近代化的进程。

这一时期中国政治近代化呈现出波浪式推进的特点:

①从清政府来看,经历了从镇压维新变法到推行“新政” 和“预备立宪”的失败;

②从资产阶级内部来看,发动戊戌变法和辛亥革命,发生了保皇派、立宪派与革命派的斗争;

③从北洋军阀的统治来看,对内专制独裁,对外投靠帝国主义,中国的近代化进程遇到了逆流;

④从中国共产党的成立来看,制定民主革命纲领,领导工农运动,进行国共合作,开创了中国政治、经济、思想和文化近代化的新纪元。

3、思想近代化:有了长足发展,由传统文化开始向近代化转型。主要表现在:西方文化大量涌入,“西学东渐”达到高潮,向西方学习,已从生产技术深入到政治制度和思想文化。

(1)资产阶级维新派:以进化论(严复)为理论基础,主张变法维新实行君主立宪;

(2)资产阶级革命派:则把从西方学到的国家学说发展为三民主义,发动了辛亥革命;

(3)资产阶级激进派:则大力提倡民主和科学,掀起了一股思想解放的潮流。

(4)初步具有共产主义思想的知识分子:大力宣传马克思主义。五四运动后,马克思主义开始成为新

思潮的主流,为中国社会的变革提供了科学理论。

4、文化领域现代化:新式学堂兴办、科举制废除(1905年)和近代教育体制的的建立。

八、典型例题:

(一)选择题:(见分类精粹)

(二)非选择题:见分类精粹31——32页,21、22、34题

PAGE

1

同课章节目录