2019年高考三轮冲刺 古代中国的科学技术与文学艺术(教案)

文档属性

| 名称 | 2019年高考三轮冲刺 古代中国的科学技术与文学艺术(教案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 313.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2019年高考三轮冲刺古代中国的科学技术与文学艺术(教案)

【高考回顾】

1. (2017年北京卷文综历史19)下列选项中史实与结论之间逻辑关系正确的是

【答案】C

【解析】A项,李时珍著成的《本草纲目》只是一本中医药学著作,无法代表明代整体科技水平的高低。故A项错误。B项,结合所学知识可知,康熙帝学习数学和天文知识是出于自身兴趣,不能说明清初全社会关注西方自然科学,这也不符合史实。故B项错误。C项,《定军山》被拍摄为电影,是传统京剧艺术通过电影这一新的技术形式进行推广和传播的具有代表性的例证。故C项正确。D项,袁隆平研究培育的杂交水稻经联合国推广在一定程度上缓解了世界粮食问题,但不可能成功解决世界粮食问题,该结论不符合史实。故D项错误。综上所述,本题正确答案为C。

2. (2016年海南单科卷历史2)中国古代书法在发展过程中形成了多种书体,属于国家强力推行的是

A.隶书 B.小篆 C.楷书 D.行书

【答案】 B

【解析】 结合所学知识,可知秦灭六国后,采取了一系列巩固国家统一的措施,其中之一就是统一文字。秦始皇令丞相李斯对文字进行整理,李斯作《仓颉篇》,取史籀大篆,创造小篆,并使之成为秦代官方文字。其它选项中的文字均未有国家力量过多干预推行。故本题正确答案为B。

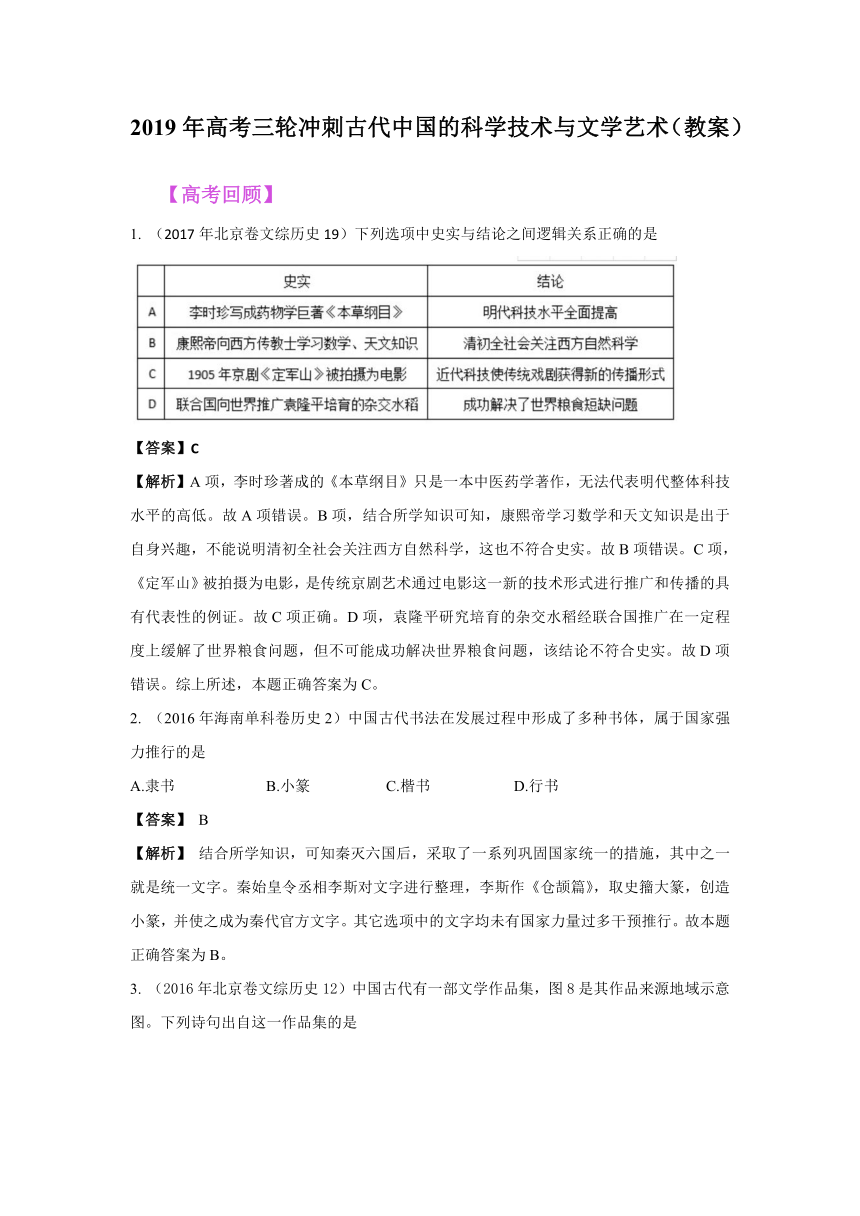

3. (2016年北京卷文综历史12)中国古代有一部文学作品集,图8是其作品来源地域示意图。下列诗句出自这一作品集的是

图8

A.关关雎鸠,在河之洲 B.长门献赋汉相如,东篱赏菊陶元亮

C.汉代李将军,夺得匈奴马 D.政烦方改篆,愚俗乃焚书

【答案】 A

【解析】 本题考查古代中国的文学成就。有图片中的“齐、邶、卫、郑”等可看出这是春秋形势图。A项是《诗经》中的诗句,符合题意;B项中说的“相如、陶元亮”分别是汉朝和东晋的人物,排除;C项说的是汉朝,排除;D项说的是秦朝,排除。

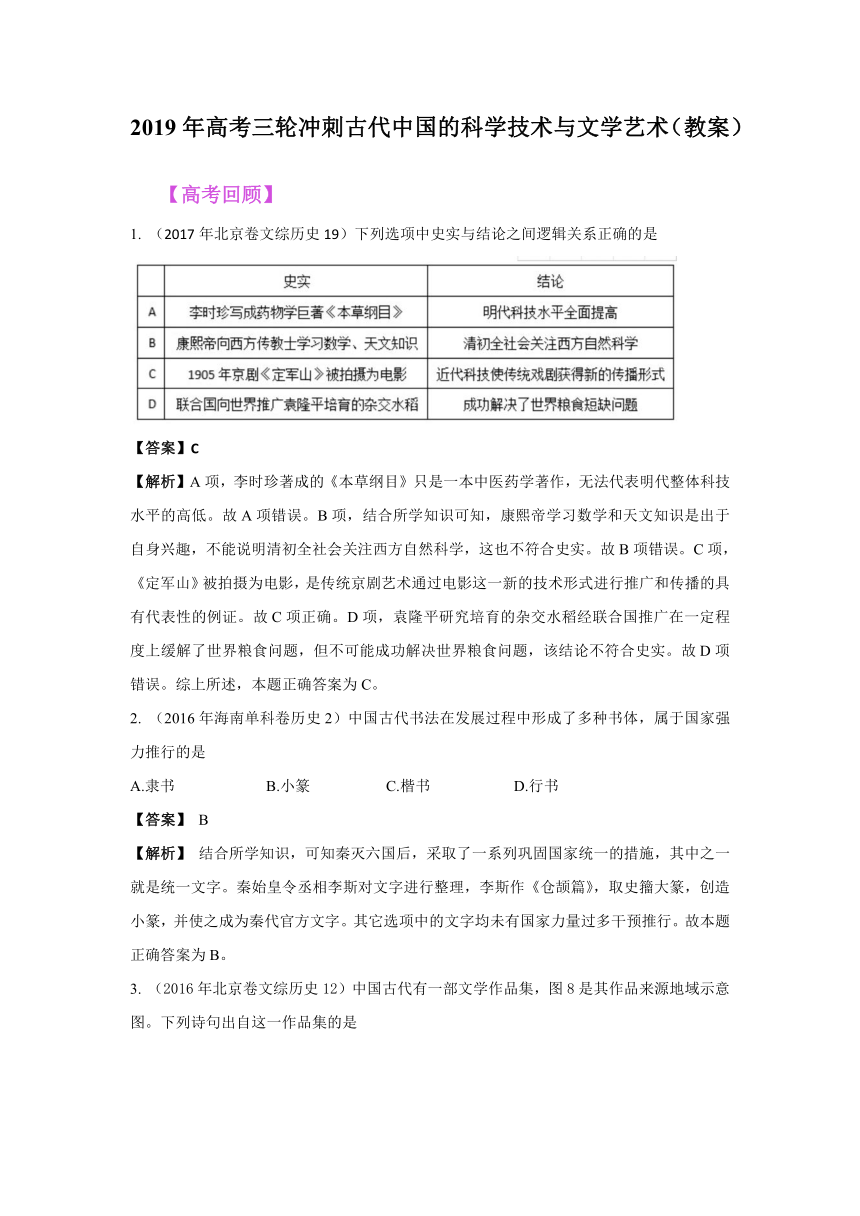

4. (2017年海南卷单科历史5)图1是我国出土的古代杂剧砖雕图案。据此可知,元杂剧

A.已经有明确的角色分工 B.演变为后来的京剧

C.以歌舞为主要艺术形式 D.基本取材于宫廷生活

【答案】A

【解析】认真观察图片信息,第一个人物,头戴软巾诨裹,着长衫,腰扎带,脚穿袜,口中含着右手的拇指和食指,正在吹哨,当为副净色;第二个人物,头戴软巾,着长衫,敞胸露腹,腰系带,裹腿穿袜,左手托一鸟笼,当为副末色;第三个人物,头戴幞头,身着圆领长袍,腰系带,手拿一幅立轴画,上身微俯,似在讲述剧情,当为末泥色;第四个人物,头戴东坡巾,穿圆领长袍,前襟掖起,露出双膝,右手捧一物,左手指着戴展脚幞头的人,作对话状,当是引戏色;第五个人物,头戴展脚幞头,身穿圆领大袖袍,左手执笏,右手握笏,正在倾听他人说话,当为装孤色。由此可知,图中的图案体现了杂居中的不同角色,说明此时已经有了明确的角色分工,故A正确;京剧是由徽剧和汉调演变而来,故B错误;杂剧是以文学、戏剧、诗歌、音乐为一体的艺术表演形式,故C错误;杂剧主要取材于民间生活,故D错误。

5. (2017年北京卷文综历史14)唐代思想家、文学家柳宗元虽仕途失意,但在唐宋时期,他的思想和文学成就均得到极高评价。明代“唐宋八大家”提法出现后,世人则多将他视为文学家,对其思想成就关注较少。据此得出的认识,正确的是( )

A.对其思想评价受明代通俗文学左右 B.政治成败决定了对其文学成就的评价

C.对其成就评价受制于特定历史条件 D.明代对其成就的评价比唐宋更加全面

【答案】 C

【解析】 根据材料可知,唐宋时期,柳宗元的思想和文学成就都得到了极高评价,到了明代,由于“唐宋八大家”的提出,他的文学成就受到更多关注。结合所学可知,唐宋时期,我国思想和文学领域相对活跃,各方面成就都受到人们认可,到了明朝,专制主义中央集权程度有所加强,对思想文化领域控制加强,所以对柳宗元的思想成就的关注减少,体现了对其成就评价受到了特定历史条件的影响。故本题正确答案为C。

【知识整合】

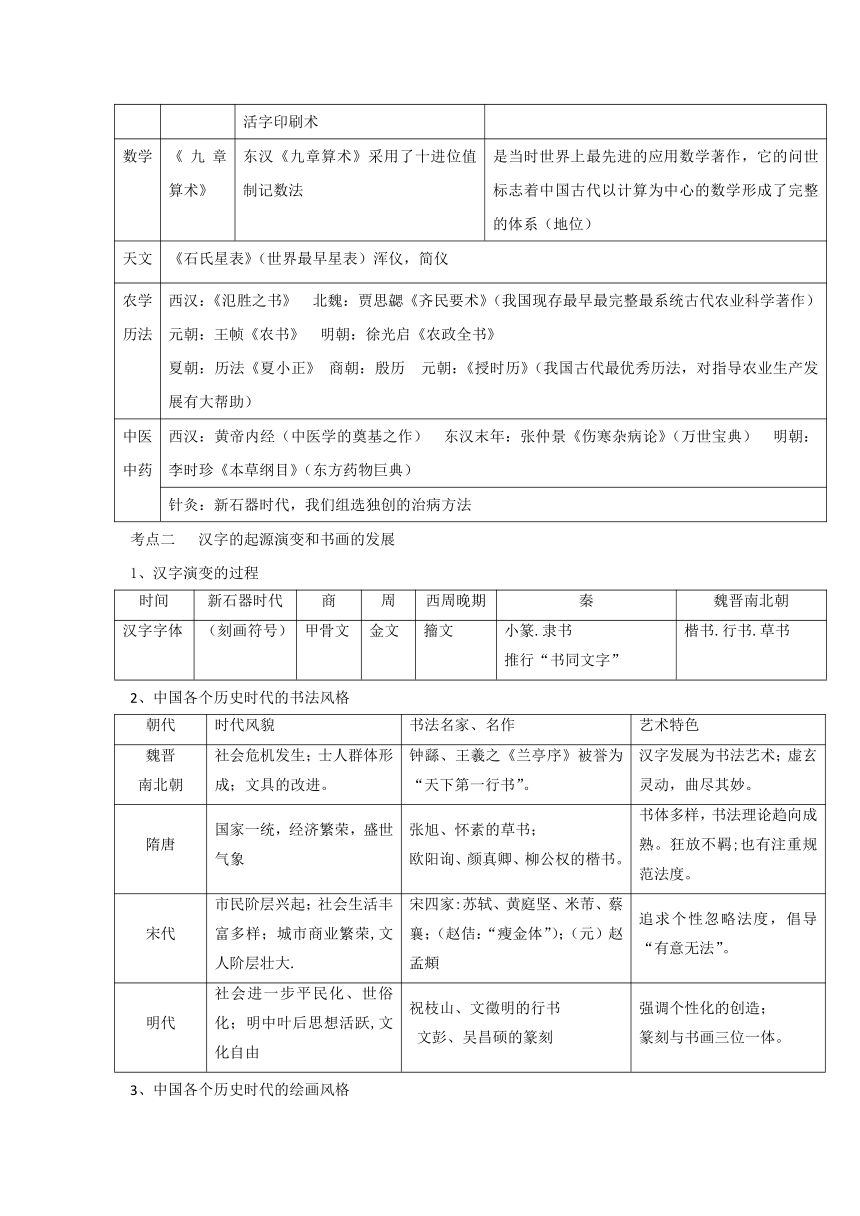

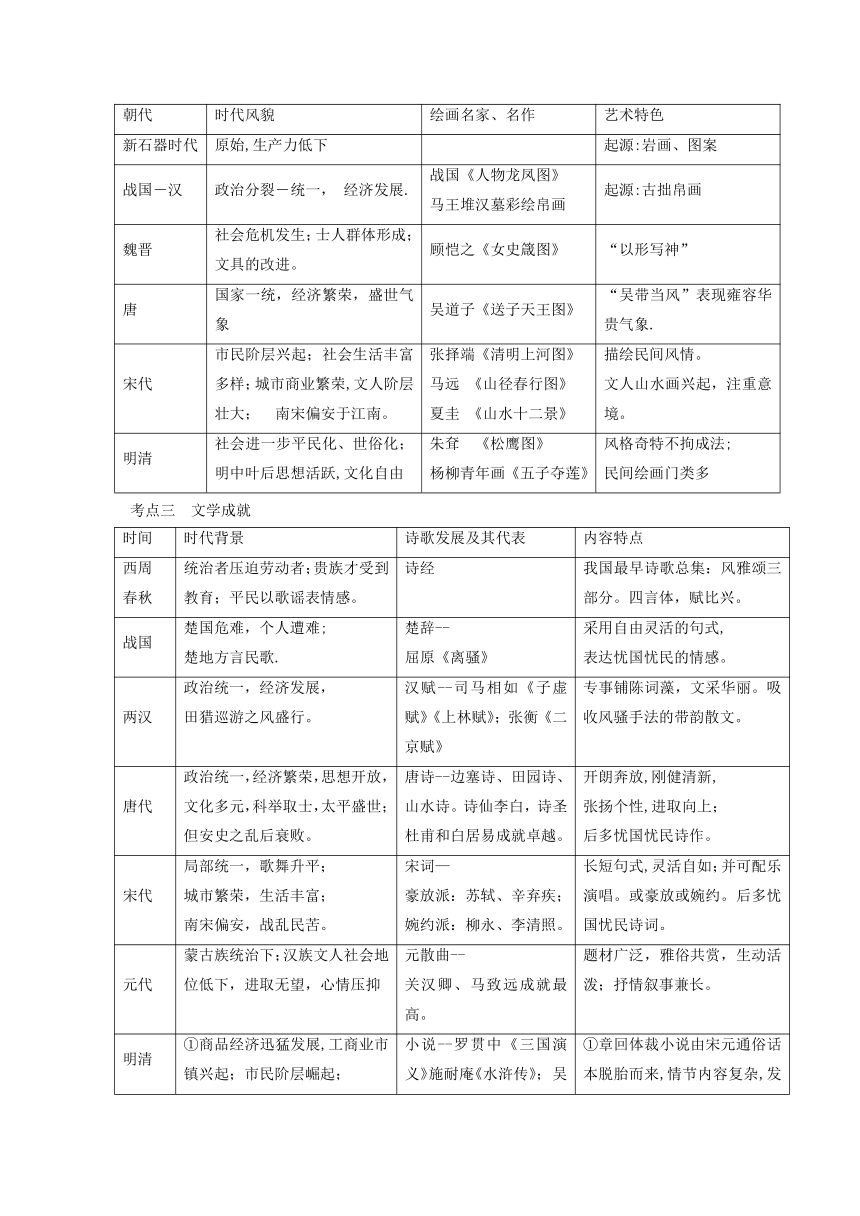

考点一 科技成就

四大发明 火药 1.唐末:火药应用于军事 火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,摧毁了封建统治的军事基础,有助于资产阶级在近代战胜封建统治。

2.宋朝:军事上广泛应用火药

指南针 战国时期发明“司南“ 促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代,为新航路的开辟和海外殖民扩张创造了条件

造纸术 105年,东汉宦官蔡伦改进造纸术 造纸术的发明与改进,是书写材料的一次伟大革命 促进了欧洲文化的发展

活字印刷术 1.隋唐时期:雕版印刷术(《金刚经》) 大大推动了文艺复兴运动和宗教改革

2.宋代:雕版印刷黄金时代,彩色套印技术

3.11世纪中叶,北宋毕升发明胶泥活字印刷术 印刷业的一大革新

数学 《九章算术》 东汉《九章算术》采用了十进位值制记数法 是当时世界上最先进的应用数学著作,它的问世标志着中国古代以计算为中心的数学形成了完整的体系(地位)

天文 《石氏星表》(世界最早星表)浑仪,简仪

农学历法 西汉:《氾胜之书》 北魏:贾思勰《齐民要术》(我国现存最早最完整最系统古代农业科学著作) 元朝:王帧《农书》 明朝:徐光启《农政全书》 夏朝:历法《夏小正》 商朝:殷历 元朝:《授时历》(我国古代最优秀历法,对指导农业生产发展有大帮助)

中医中药 西汉:黄帝内经(中医学的奠基之作) 东汉末年:张仲景《伤寒杂病论》(万世宝典) 明朝:李时珍《本草纲目》(东方药物巨典)

针灸:新石器时代,我们组选独创的治病方法

考点二 汉字的起源演变和书画的发展

1、汉字演变的过程

时间 新石器时代 商 周 西周晚期 秦 魏晋南北朝

汉字字体 (刻画符号) 甲骨文 金文 籀文 小篆.隶书 推行“书同文字” 楷书.行书.草书

2、中国各个历史时代的书法风格

朝代 时代风貌 书法名家、名作 艺术特色

魏晋 南北朝 社会危机发生;士人群体形成;文具的改进。 钟繇、王羲之《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。 汉字发展为书法艺术;虚玄灵动,曲尽其妙。

隋唐 国家一统,经济繁荣,盛世气象 张旭、怀素的草书; 欧阳询、颜真卿、柳公权的楷书。 书体多样,书法理论趋向成熟。狂放不羁;也有注重规范法度。

宋代 市民阶层兴起;社会生活丰富多样;城市商业繁荣,文人阶层壮大. 宋四家:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄;(赵佶:“瘦金体”);(元)赵孟頫 追求个性忽略法度,倡导“有意无法”。

明代 社会进一步平民化、世俗化;明中叶后思想活跃,文化自由 祝枝山、文徵明的行书 文彭、吴昌硕的篆刻 强调个性化的创造; 篆刻与书画三位一体。

3、中国各个历史时代的绘画风格

朝代 时代风貌 绘画名家、名作 艺术特色

新石器时代 原始,生产力低下 起源:岩画、图案

战国-汉 政治分裂-统一, 经济发展. 战国《人物龙凤图》 马王堆汉墓彩绘帛画 起源:古拙帛画

魏晋 社会危机发生;士人群体形成;文具的改进。 顾恺之《女史箴图》 “以形写神”

唐 国家一统,经济繁荣,盛世气象 吴道子《送子天王图》 “吴带当风”表现雍容华贵气象.

宋代 市民阶层兴起;社会生活丰富多样;城市商业繁荣,文人阶层壮大; 南宋偏安于江南。 张择端《清明上河图》 马远 《山径春行图》 夏圭 《山水十二景》 描绘民间风情。 文人山水画兴起,注重意境。

明清 社会进一步平民化、世俗化;明中叶后思想活跃,文化自由 朱耷 《松鹰图》 杨柳青年画《五子夺莲》 风格奇特不拘成法; 民间绘画门类多

考点三 文学成就

时间 时代背景 诗歌发展及其代表 内容特点

西周 春秋 统治者压迫劳动者;贵族才受到教育;平民以歌谣表情感。 诗经 我国最早诗歌总集:风雅颂三部分。四言体,赋比兴。

战国 楚国危难,个人遭难; 楚地方言民歌. 楚辞-- 屈原《离骚》 采用自由灵活的句式, 表达忧国忧民的情感。

两汉 政治统一,经济发展, 田猎巡游之风盛行。 汉赋--司马相如《子虚赋》《上林赋》;张衡《二京赋》 专事铺陈词藻,文采华丽。吸收风骚手法的带韵散文。

唐代 政治统一,经济繁荣,思想开放,文化多元,科举取士,太平盛世;但安史之乱后衰败。 唐诗--边塞诗、田园诗、山水诗。诗仙李白,诗圣杜甫和白居易成就卓越。 开朗奔放,刚健清新, 张扬个性,进取向上; 后多忧国忧民诗作。

宋代 局部统一,歌舞升平; 城市繁荣,生活丰富; 南宋偏安,战乱民苦。 宋词— 豪放派:苏轼、辛弃疾; 婉约派:柳永、李清照。 长短句式,灵活自如;并可配乐演唱。或豪放或婉约。后多忧国忧民诗词。

元代 蒙古族统治下;汉族文人社会地位低下,进取无望,心情压抑 元散曲-- 关汉卿、马致远成就最高。 题材广泛,雅俗共赏,生动活泼;抒情叙事兼长。

明清 ①商品经济迅猛发展,工商业市镇兴起;市民阶层崛起; ②社会上弥漫着拜金逐利风气,传统轻商思想开始淡化; ③明清政治黑暗,官场腐败,社会矛盾逐渐加深,文人不满现实。 小说--罗贯中《三国演义》施耐庵《水浒传》; 吴承恩《西游记》; 兰陵笑笑生《金瓶梅》等长篇章回小说 “三言二拍”等短篇小说。 曹雪芹《红楼梦》;蒲松龄《聊斋志异》;吴敬梓《儒林外史》。 ①章回体裁小说由宋元通俗话本脱胎而来,情节内容复杂,发展成为文学主流; ②反映社会风尚变迁的世情小说勃兴(市井商人也成为被文学歌颂的对象); ③还涌现出批判现实和讽刺性小说力作。

考点四 京剧等剧种的产生和发展

时间 特点

元代 一人主唱、曲牌联套体的戏曲音乐,成为元杂剧的核心艺术形式。

明代 传奇剧的繁荣:形成海盐、余姚、弋阳、昆山四大声腔;昆山腔的“水磨调”成为明清曲牌联套体戏曲舞台上的主腔。

清代京剧 (1)形成:乾隆年间,四大徽班进京,为京剧诞生奠定基础;道光年间,徽汉合流,京剧形成。 (2)特点:唱腔有二黄、西皮两个系统;角色一般分生、旦、净、丑四大行。 (3)地位:中国戏曲的精华,中国文化的“国粹”之一。

【例题讲练】

例1. (2018全国卷三)我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实说明,我国古代药学的发展( )

A.源于大一统的政治体制 B.得益于国家力量的支持

C.是商品经济繁荣的结果 D.受到了宋明理学的推动

【答案】B

【解析】根据题干信息“《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行”可以看出,中国古代医学著作的发展得益于国家力量的支持,且结合所学知识可知,医学知识难以依靠个人力量而传承下去。故本题正确答案为B。

【易错点】本题易错项为A,题目侧重考查学生分析理解材料信息的能力,由材料中“国家制定”“官修草本”“朝廷颁行”等信息可以推出得益于国家力量的支持,材料反映的是国家对药学发展的支持,没有体现政治体制的影响,因此要注意材料关键信息的分析。

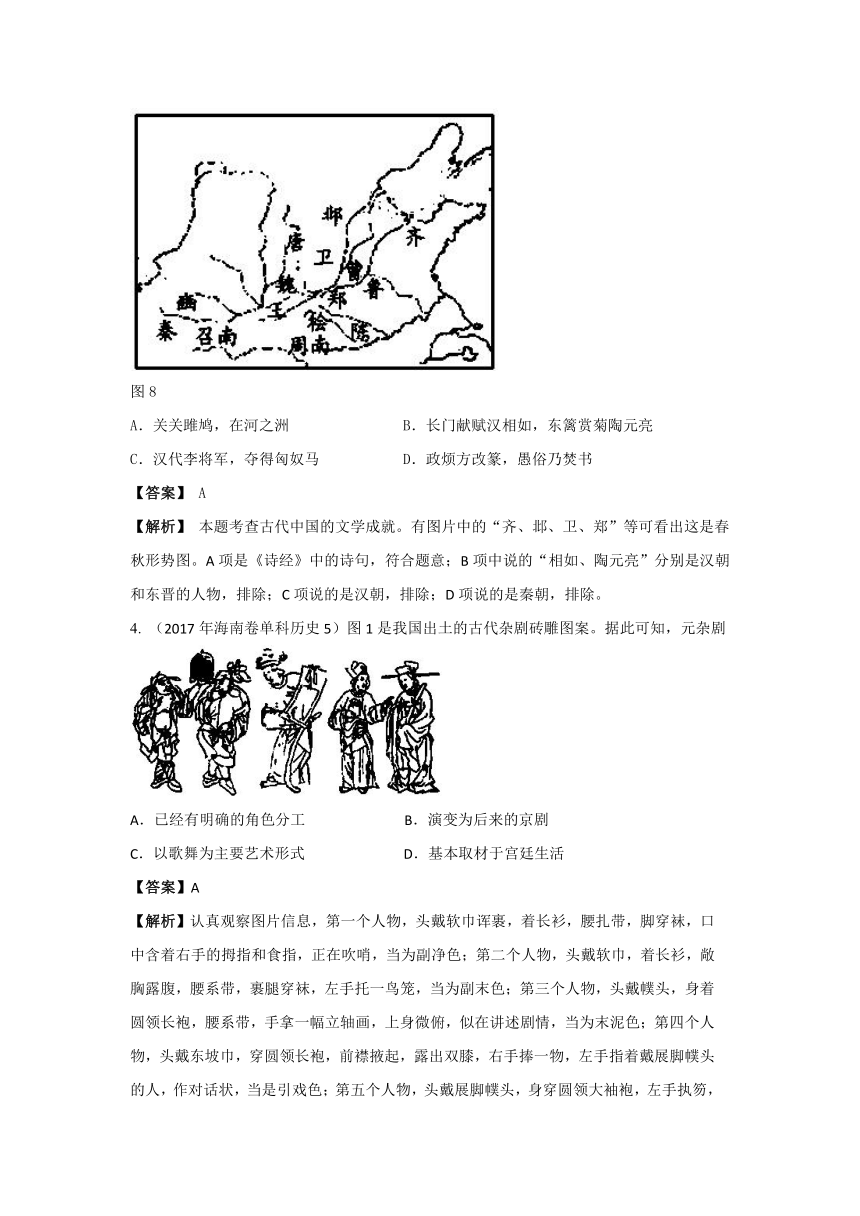

例2 (2016年全国新课标3卷文综历史24)图3为三国曹魏《三体石经》的残片,经文中的每个字均用先秦古文,小篆等三种字体刻写。这三种字体反映了( )

图3

A.当时统一文字的努力 B.汉字演变的历史过程

C.当时字体流行的实际情况 D.汉字尚未形成完整的体系

【答案】B

【解析】本题考查的是学生对材料的理解能力,首先材料给出的时间是三国时期,这个时期中国的文字已经趋于统一,秦始皇统一文字之后,小篆成为官方文字,后来产生了隶书、行书、楷书、草书等等都是由此演变而来,因此D选项说法错误。《三体石经》之所以写出三种文字是因为它为了体现汉字的发展过程,图片中显示出的文字是按照顺序的,这就体现出汉字的演变过程,因此选择B选项。A选项与当时的情况不符,当时的文字基本统一,最流行的是楷体,其他的形式也存在。D选项材料体现不出,当时的流行情况并不能看出,当时最流行的是楷书,但是并没有从材料体现。

【易错点】本题易错项为D,题目考查汉字的演变,中国古代最早的成系统的文字是甲骨文,自秦始皇统一中国之后便基本定型。因此三国曹魏时期汉字已经形成完整的体系。《三体石经》使用三种字体刻写,反映了从汉字产生到秦始皇推行“书同文”时的汉字演变过程,考查知识细节分析。

例3 (2018全国卷三)明朝中期以后,京城及江南地区,雕印出版个人著作之风盛行,有人谑称:“老童(生)、低秀(才),胸无墨、眼无丁者,无不刻一文稿以为交游酒食之资。”士大夫间也流行将书籍作为礼物。这种现象可以说明当时( )

A.学术文化水平迅速提升 B.士人的地位显著提高

C.经世致用思想影响广泛 D.崇尚文化的氛围浓厚

【答案】 D

【解析】 题干中古文大意为:不管是老童(生)还是低秀(才),或者是没怎么读过书的人,都刻备有文稿作为交游、喝酒时的谈资。根据题干信息我们还可知士大夫间流行将书籍作为礼物互赠。这种现象说明当时崇尚文化的氛围浓厚。题干信息并不能体现士人地位的提高以及经世致用思想。故本题正确答案为D。

【易错点】本题易错项为A和C,考查学生分析材料并提取信息的能力。依据题目中材料信息“胸无墨、眼无丁者”也能出版个人著作,不能体现出学术文化水平的迅速提升;经世致用思想则反映知识有益于国事,材料主要讲述雕印出版个人著作之风盛行,没有反映出个人著作的内容与社会的关系,无法体现经世致用思想的影响,侧重资料细节信息分析。

例4 (2018江苏卷)清代黄周星评论元曲说:“曲之体无他,不过八字尽之,曰少引圣籍,多发天然而已。”“制曲之诀无他,不过四字尽之,曰雅俗共赏。”这说明,元曲( )

A. 贴近生活,易受欢迎 B. 寄情山水,意境悠远

C. 句式整齐,语言精炼 D. 内容丰富,包罗万象

【答案】 A

【解析】 “少引圣籍,多发天然”“ 雅俗共赏”说明元曲风格以俗为尚,具有口语化的特点,比较接近民众,贴近生活,人们容易接受,故A项正确;“寄情山水,意境悠远”属于山水画的特点,故B项错误;元曲的句式灵活多变、伸缩自如,“句式整齐,语言精炼”是唐诗的特色,故C项错误;“内容丰富,包罗万象”是明清小说的特点,故D项错误。

【易错点】本题易错项为C,考查信息理解能力,着重理解材料中“少引圣籍,多发天然”“雅俗共赏”等信息,可以推出元曲的特点是接近生活,虽然资料中有体现“不过四字尽之”的信息,但是后句解释是为了“雅俗共赏”,还是为了能够贴近生活,受到大众欢迎,而不是“句式整齐,语言精炼”因此C错误,要注意材料中重点信息理解。

例5 (2016年天津卷文综历史12)阅读材料,回答问题。

材料一 宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。

据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

(1)依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系。(6分)

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”。又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

——摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

(2)依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?(6分)

(3)综上,谈谈科技与社会的相互作用。(4分)

【答案】(1)作用:促进了学术的复兴;满足了教育的需要。(4分)关系:两者呈现正相关关系。(2分)

(2)理论张仲景的伤寒病理论。(2分)新发展:创立温病学说。(2分)实践效果:运用温病学说治疗传染病,挽救了许多人生命。(2分)

(3)相互作用:社会需要促进科技发展,科技发展推动社会进步。(4分)

【解析】(1)本题考查印刷术的影响。第一小问,依据材料一“宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。……而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛”可知,印刷术的发展带来了学术的复兴和教育的繁荣。第二小问,依据材料一,“宋代进士姓名可考者两浙、福建等五路约占82%,该五路印书有地可考者1500种占80%。反之,?州路仅有进士103人,而所印之书只有2种”,由此可以看出宋代各地印书种数与进士人数呈正相关。

(2)本题考查明清医疗技术的发展。第一小问,依据材料二中“明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出‘伤寒论’的范围”可知明代以前中医治疗传染病的理论来源。第二小问,依据材料二中“明清两代医学药家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说”可知明清医学的新发展。第三小问,依据《泽县志续》和《相城小志》所载内容,可以看出温病学说的实践效果。

(3)本题考查考生的综合分析能力。科技是第一生产力,技术的发展有利于社会的进步,而社会的进步又反作用于技术,二者相辅相成,相互促进。此题为开放性题目,考生以此为核心作出合理回答即可。

【易错点】本题围绕中国古代科技的发展的发展,设置两段材料,综合考查到了考生的多种能力,符合新课标高考的考查理念,又契合了当代关注传统文化的热点。第(1)(2)问实际上考查到了考生阅读和获取信息、调动和运用知识的能力以及语言表述的能力。第(3)问则考查到考生对历史现象的概括分析能力。本考点题目设置比较平和,考生应该比较容易得分。

【方法点拨】

1、答题技巧和方法的归纳总结:

(1)基础知识要扎实,科技文艺部分高考试题中涉及较少,难度系数较低,侧重知识细节考核,所以基础知识细节要熟悉。

(2)影响因素分析,科技文艺发展的历程中所涉及的影响因素要进行归纳总结,在资料大题的分析中属于侧重考核部分。

(3)情景分析,资料采用社会生活情景再现的方式,考查学生获取信息与理解信息的能力,要注意分析情景中的重点信息,排除次要信息干扰。

2、重点内容的强调:

四大发明

技术 发明过程 外传 对西方文明发展的贡献

具体 总体

造纸术 西汉早期发明,东汉蔡伦对造纸术的改进是书写材料的一次伟大革命 造纸术8世纪(唐朝时)经阿拉伯人传入欧洲。其他发明也先后流传西方 促进文化的发展 加速欧洲封建社会的解体和资本主义的兴起

火药 古代的炼丹家发明;唐朝末年开始用于军事 为资产阶级打败骑士阶层创造条件

指南针 战国时期出现“司南”,北宋的罗盘针用于航海 为新航路开辟提供技术保证

印刷术 隋唐出现雕版印刷,北宋雕版印刷进入黄金时期,同时平民毕升发明活字印刷术 为文艺复兴运动和宗教改革准备条件

3、重点内容的点拨

社会环境对中国古代科技发展的影响 ①政治上,中国封建社会强调“大一统”,君主专制不断发展并强化,阻碍科技发展创新。 ②经济上,自给自足的自然经济始终占统治地位,与农业有关的生产实践经验总结较多。 ③思想上,儒家思想一直占统治地位,特别是北宋以后,宋明理学禁锢了人们的思想。 ④政策上,几乎所有的封建统治者都实行文化专制,影响中国传统科技的理论性总结。

4、备考建议

①备考复习中要注意熟练掌握科技文艺的基础知识点,包括时间、代表人物、成就等细节信息。

②备考复习中要注意东西方文化发展对比分析,东西方文化的交流与发展的特点与历程。

③备考复习中要学会分析古代科技文艺发展对现代社会的影响与贡献。

【达标检测】

【基础达标】

1. (2017年北京卷文综历史5)中国画注重写意传神,追求“得意忘形”,或者说注重用画面传达主观情致与神韵,并不拘泥于客观景物和人物的逼真摹写。这种特点可概括为( )

A.天人合一 B.诗画合一 C.情景合一 D.知行合一

【答案】C

【解析】根据题干“注重写意传神”“注重用画面传达主观情致与神韵”,结合所学可知,中国画注重情与景的结合,故其特点为情景合一。天人合一思想最早由庄子提出,后经董仲舒发展,题干中没有体现。诗画合一是中国山水画的特点,知行合一是明朝思想家王守仁提出的理论,题干中也没有涉及。故本题正确答案为C。

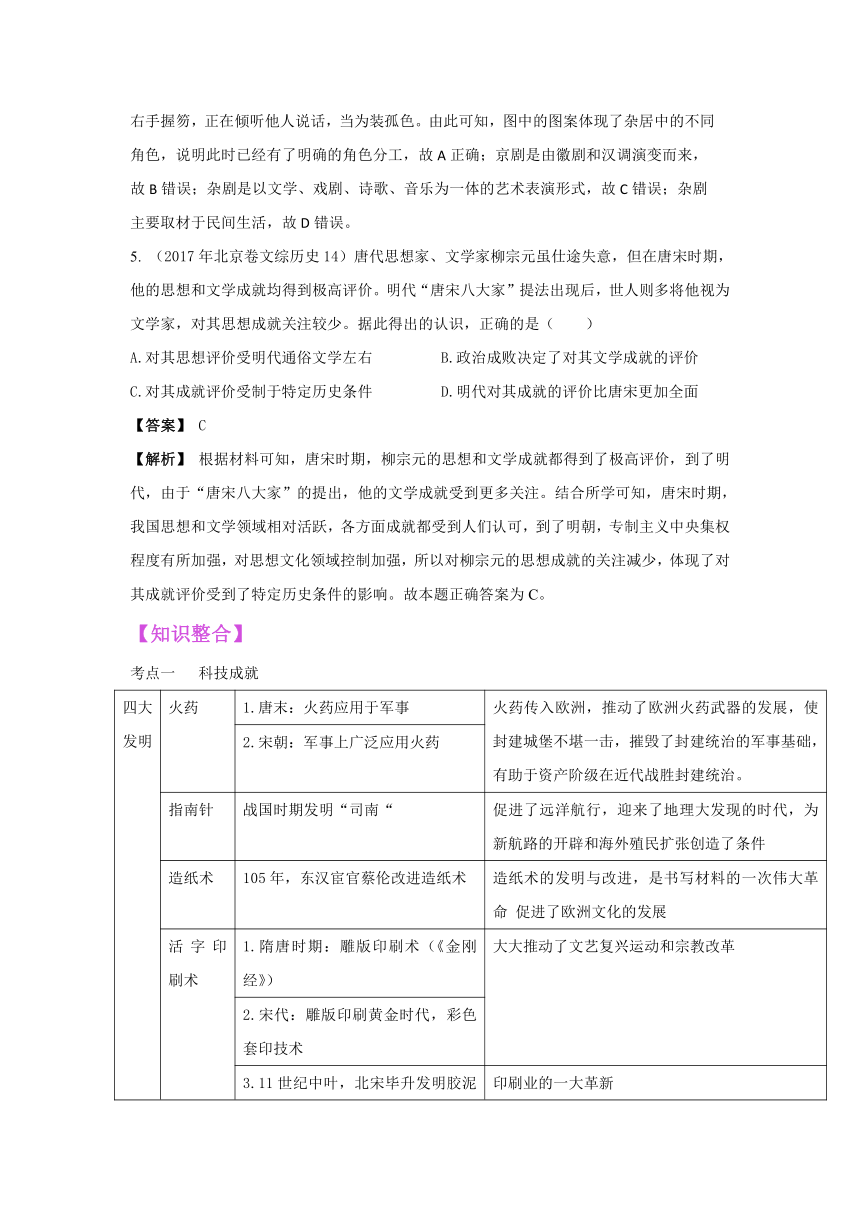

2.(2017年新课标Ⅲ卷文综历史24)图4是西周与战国两个时期相同文字的不同写法,反映出字形发生了变化,促成这一变化的主要因素是( )

图4

A.文字的频繁使用 B.书写材料的不同

C.各国变法的实施 D.“书同文”的推行

【答案】 A

【解析】 西周时期,官府垄断学校教育和学术文化,只有少量贵族才能接受教育,书写文字,而到了春秋战国,教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展到“学在民间”,会识字写字的人数大大增加,文字被更频繁地使用,而西周时期的文字比较繁琐,不适宜书写,因此文字逐渐简化,故A项正确;从西周到战国造纸术并未发明,文字的书写材料变化不大,基本上都是以竹简和丝帛为主,故B项错误;各国变法的重点是富国强兵,与这一变化的关系不大,故C项错误;秦朝建立后实行“书同文”,与材料时间“西周与战国”不符,故D项错误。

3. (2016年天津卷文综历史1)司马迁说:“居今之世,志古之道,所以自镜也,未必尽同。”下列选项中,与司马迁观点相符的是

A.历史可以重演,应当以史为鉴 B.历史不会重演,不能以史为鉴

C.一切历史都是当代史,无须学习古人 D.历史事实情同而势异,不能照搬历史经验

【答案】D

【解析】这句话的大意是说:历史是一面镜子,从中可以揣摩兴亡更替、荣辱盛衰的规律。历史既有着惊人的相似和轮回,也有着新的变化和发展。不知道历史,不明白客观规律要不得,但是完全相信故去的经验和办法,也不见的行的通,故选D。 A项错在“历史可以重演”,B项错在“不能以史为鉴”,C项错在“无须学习古人”,因此排除。

4. (北京市大兴区2017届高三一模历史试题)许仙与白蛇的故事,最早见于唐人小说《白蛇记》。经宋话本的发展,到明末时,不仅内容与唐宋传奇有本质的差异(由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事),而且主人公身份也由仕宦子弟,一变而为“生药铺主管”了。这种变化可以反映出

A. 专制制度日益衰落 B. 社会风气渐趋败坏

C. 市民价值观念变化 D. 社会主流思想改变

【答案】C

【解析】材料中所举许仙与白蛇的故事的例子,反映了一种故事主题趋向反封建礼教,主人公身份偏向商人的转变,这种变化是市民价值观改变的一种反映。从恪守礼教到思想有了一定的解放,从极度重视官宦到看到商人的重要性。在清末之前,我国古代的封建制度并未衰落,而是在逐步加强。材料中的这种现象没有表现社会风气变坏。市民价值观并不能代表社会主流思想,当时的主流思想仍是理学当道,重农抑商。故本题正确答案为C。

5. (辽宁省葫芦岛协作体2017届高三下学期模拟考试(6月)历史试卷)清人李渔在《闲情偶寄》中说,元杂剧“其句则采街谈巷议,即有时偶涉诗书,亦系耳根听熟之语,舌端调惯之文,虽出诗书,实与街谈巷议无别者。”这说明元代杂剧( )

A. 缺少精练的艺术特色 B. 为民间艺术家所创作

C. 实现了诗书的平民化 D. 具有浓厚的生活化特征

【答案】D

【解析】据材料“系耳根听熟之语,舌端调惯之文....实与街谈巷议无别者”并结合所学知识可知,元代杂剧具有浓厚的世俗化、生活化特征,故D选项正确;材料未涉及精练的艺术特色的问题,故A选项错误;材料也无法体现是否由民间艺术家所创作,故B选项错误;材料主旨是说明元代杂剧的生活化,不是诗书的平民化,故C选项错误。故选D。

6. (2017?安徽皖南八校高三第三次联考,26)中国古代戏剧在明清时期形成了所谓的“洞房花烛”模式、“金榜题名”模式和“衣锦还乡”模式,体现了一种“大团圆”主义。此种戏剧模式( )

A.抨击了封建君主专制制度 B.反映了人民对理想人生的追求

C.冲破了宋明理学对思想的束缚 D.说明科举制度得到了很大发展

【答案】B

【解析】材料并未体现反君主专制的一面,故A项错误;材料中“洞房花烛”“金榜题名”“衣锦还乡”,表达了民众对圆满人生的一种期许、向往,故B项正确;宋明理学强调了人的社会责任,与材料并不矛盾,尤其程朱理学是科举考试的主要内容,与“金榜题名”存在一定的契合点,故C项错误;材料所述的三种模式中,“洞房花烛”与科举制无关,不能体现其发展,故D项错误。

【能力提升】

1. (2016年全国新课标3卷文综历史26)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( )

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

【答案】C

【解析】A项,由材料可知,皇帝的好恶影响当时社会对艺术的批判,但不是决定性因素。故A项错误。B项,王羲之的书法艺术高超但并不是不可超越,说法过于绝对。故B项错误。C项,由题干可知,王羲之的书法艺术很高超,以致于得到皇帝的夸赞,甚至偏远地区也学习王羲之的书法。由此可说明王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为艺术水平和时代选择的共同作用。故C项正确。D项,朝代更替影响艺术评判标准只是客观因素,而没有考虑王羲之书法本身的价值。故D项错误。综上所述,本题正确答案为C。

2. (重庆市第八中学2017届高考适应性月考卷(八)文综历史试卷)古代中国科技著作往往以“经”命名,如医药学的《黄帝内经》《难经》《本草经》,数学的《算经十书》,还有天文经、星经、茶经、水经等,在编写方式上也往往模拟经学的注解方式。这反映了古代科技发展( )

A. 具有儒学化特征 B. 追求人与自然和谐

C. 为封建统治服务 D. 受益于儒学的推动

【答案】A

【解析】从“以‘经’命名”,以及“在编写方式上也往往模拟经学的注解方式”来看,古代科技发展具有儒学化特征。故答案为A项。BC项材料不能反映,排除;材料没有体现儒学对古代中国科技发展的推动作用,排除D项。

3. (安徽省芜湖市2017届高三5月教学质量检测(高考模拟)文综历史题)汉画题材重经史故事和人物,至汉武帝,更反对艺术,而独对绘画予以重视,搜罗天下法书名画,设黄门之署,置尚方画工,从事绘图,以备应诏。可见汉画( )

A. 为政治教化服务 B. 其理论已经成熟

C. 深受汉武帝推崇 D. 艺术感染力极强

【答案】A

【解析】由“汉画题材重经史故事和人物”“至汉武帝,更反对艺术,而独对绘画予以重视,搜罗天下法书名画”可以看出政府主要是利用绘画进行教化服务,故本题答案选A项;B项不选,题干没有体现汉画的理论发展;C项错误,汉武帝不是推崇汉画,而是为了维护自身统治;D项不选,题干没有体现艺术的感染力。

4. (2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷)明朝中后期,传统的经典读物越来越少,以戏曲、小说和日用类书籍为主的通俗读物所占比重( )

越来越大,大部分图书都有很多注释和注音。这一变化折射出

A. 商品经济助推大众文化传播 B. 士人价值追求发生改变

C. 刻印技术取得了突破性发展 D. 通俗文化成为主流文化

【答案】A

【解析】“通俗读物所占比重越来越大”反映了大众文化的发展,是文艺世俗化的表现,出现文艺世俗化的根本原因是商品经济的发展,故A正确;BC与材料无关;材料无法体现“通俗文化成为主流文化”,排除D。

5. (广西钦州市钦州港经济技术开发区中学2017届高三下学期期中考试历史试题(清廷从政治标准出发,多次颁布法令,对民间戏曲进行干预,禁唱词曲;同时,清政府尤其是乾隆后期又召集民间不同的戏班进宫演唱,供他享乐。清廷的上述做法( )

A. 使京剧艺术带有强烈的阶级性 B. 使京剧在当时具有雅俗共赏性

C. 客观上为京剧产生提供了空间 D. 改变了戏曲的教化和娱乐功能

【答案】C

【解析】据所学可知乾隆后期,京剧并未形成,且京剧艺术并不具有强烈的阶级性,故A项排除;使京剧在当时具有雅俗共赏性,材料中无法体现出来,故B项排除;据材料“清廷从政治标准出发,多次颁布法令,对民间戏曲进行干预,禁唱词曲;同时,清政府尤其是乾隆后期又召集民间不同的戏班进宫演唱”可得出清廷的上述做法客观上为京剧的产生提供了空间,故C项正确;改变了戏曲的教化和娱乐功能,与材料内容不一致,故D项排除。

6. (2017?潮州二模,27)清王昱《东庄论画》说:“学画者先贵立品。立品之人,笔墨外自有一种正大光明之概;否则,画虽可观,却有一种不正之气隐跃毫端。文如其人,画亦有然。”该绘画理论( )

A.深受理学观念影响 B.表明文人画彰显人性追求

C.说明画家品德高尚 D.说明绘画与文学地位一致

【答案】A

【解析】根据材料“立品之人,笔墨外自有一种正大光明之概;否则,画虽可观,却有一种不正之气隐跃毫端”可以看出该绘画理论深受理学观念的影响,注重人的品德和道德修养,故A项正确。

7.阅读材料:

文学艺术来源于生活,文学作品往往是一定时期社会生活的反映。阅读下列材料:

材料一 在当时文人看来,“这种文学形式”是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段,但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。

——摘编自内藤湖南《宋代文化特征》

材料二 宋代之后起源于吴地(今天苏州、上海一带)水上人家的“吴歌”被士大夫们改编传唱……从“劲歌狂舞”逐步变为“浅吟低唱”。……明朝万历首辅沈一贯陈述1598年的社会情景说:“往时私议朝政者不过街头巷尾,口喃耳语而已,今则通衢闹市唱词说书之辈,公然编成套数,抵掌剧谈,略无顾忌。”

——摘编自刘志琴《吴歌与人文启蒙》

请回答:

(1)材料一中被称为“小道”的文学形式是什么?据材料一并结合所学知识,指出这一文学形式“兴旺”的原因。

(2)据材料一、二并结合所学知识,归纳宋代以后中国文学创作的特点。

(3)综合上述材料,指出文学作品和社会生活的关系。

【答案】 (1)形式:宋词。

原因:词有利于表达个人情感;形式活泼有利于娱乐传播;商品经济发展,市民阶层扩大。

(2)特点:平民化;娱乐性;形式灵活;关心时政;表达情感。

(3)关系:相互影响。

【解析】(1)根据材料可以判断其所处的时代为宋代,宋代的特色文学形式为宋词。根据材料一“诗歌走上‘雅正’道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况”说明宋词便于表达感情;“以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足”说明宋词形式活泼,方便娱乐。结合所学知识,宋代商品经济发展,市民阶层扩大,对文娱的需求也相应增加,这造就了宋词的繁荣。

(2)根据第一问,我们可以总结出宋词有这几个特点,分别是市民化,娱乐性,形式灵活,表达情感。根据材料二“往时私议朝政者不过街头巷尾,口喃耳语而已,今则通衢闹市唱词说书之辈,公然编成套数,抵掌剧谈,略无顾忌。”可以得出宋词还具有议政的特点。宋代以后的文学形式主要是戏曲和小说,不但具有宋词的特点,而且内容更加丰富,形式更加灵活。

(3)根据经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础的哲学原理,我们可以发现每个时代都有自己时代特色的文学作品,而每一时代的文学作品也会影响当时的社会生活,两者属于相互影响的关系。

8.阅读材料:

(2016年全国新课标2卷文综历史41)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

玄奘(602-664),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国,回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。

鉴真(688--763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大影响。 ——据袁行霈等主编《中华文明史》等

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理,明确,史论结合。12分)

【答案】示例:

观点:中国为世界文明的发展做出贡献

论述:中国古代的火药、指南针、造纸术和印刷术四大发明经丝绸之路传到欧洲。这一传播促进了欧洲的社会发展,火药的传入推动了欧洲火药武器的发展;指南针促进了地理大发现;造纸术和印刷术促进了欧洲文化的发展,为文艺复兴和宗教改革提供了条件。

【解析】本题考查学生分析材料的能力。材料中给出两则材料:玄奘西行和鉴真东渡。这两个历史事件是中国同外国的和平友好往来,对传播中国文化以及区域性的文化交流都作出了重要贡献。因此在提炼主题的时候就可以围绕着文化交流、对外关系以及区域性的文化发展等问题来开展。关键就是要符合材料的主题,能反映出中国在世界舞台上起到的重要作用。可结合四大发明、郑和下西洋、丝绸之路和海上丝绸之路来谈。

【课堂小结】

【高考回顾】

1. (2017年北京卷文综历史19)下列选项中史实与结论之间逻辑关系正确的是

【答案】C

【解析】A项,李时珍著成的《本草纲目》只是一本中医药学著作,无法代表明代整体科技水平的高低。故A项错误。B项,结合所学知识可知,康熙帝学习数学和天文知识是出于自身兴趣,不能说明清初全社会关注西方自然科学,这也不符合史实。故B项错误。C项,《定军山》被拍摄为电影,是传统京剧艺术通过电影这一新的技术形式进行推广和传播的具有代表性的例证。故C项正确。D项,袁隆平研究培育的杂交水稻经联合国推广在一定程度上缓解了世界粮食问题,但不可能成功解决世界粮食问题,该结论不符合史实。故D项错误。综上所述,本题正确答案为C。

2. (2016年海南单科卷历史2)中国古代书法在发展过程中形成了多种书体,属于国家强力推行的是

A.隶书 B.小篆 C.楷书 D.行书

【答案】 B

【解析】 结合所学知识,可知秦灭六国后,采取了一系列巩固国家统一的措施,其中之一就是统一文字。秦始皇令丞相李斯对文字进行整理,李斯作《仓颉篇》,取史籀大篆,创造小篆,并使之成为秦代官方文字。其它选项中的文字均未有国家力量过多干预推行。故本题正确答案为B。

3. (2016年北京卷文综历史12)中国古代有一部文学作品集,图8是其作品来源地域示意图。下列诗句出自这一作品集的是

图8

A.关关雎鸠,在河之洲 B.长门献赋汉相如,东篱赏菊陶元亮

C.汉代李将军,夺得匈奴马 D.政烦方改篆,愚俗乃焚书

【答案】 A

【解析】 本题考查古代中国的文学成就。有图片中的“齐、邶、卫、郑”等可看出这是春秋形势图。A项是《诗经》中的诗句,符合题意;B项中说的“相如、陶元亮”分别是汉朝和东晋的人物,排除;C项说的是汉朝,排除;D项说的是秦朝,排除。

4. (2017年海南卷单科历史5)图1是我国出土的古代杂剧砖雕图案。据此可知,元杂剧

A.已经有明确的角色分工 B.演变为后来的京剧

C.以歌舞为主要艺术形式 D.基本取材于宫廷生活

【答案】A

【解析】认真观察图片信息,第一个人物,头戴软巾诨裹,着长衫,腰扎带,脚穿袜,口中含着右手的拇指和食指,正在吹哨,当为副净色;第二个人物,头戴软巾,着长衫,敞胸露腹,腰系带,裹腿穿袜,左手托一鸟笼,当为副末色;第三个人物,头戴幞头,身着圆领长袍,腰系带,手拿一幅立轴画,上身微俯,似在讲述剧情,当为末泥色;第四个人物,头戴东坡巾,穿圆领长袍,前襟掖起,露出双膝,右手捧一物,左手指着戴展脚幞头的人,作对话状,当是引戏色;第五个人物,头戴展脚幞头,身穿圆领大袖袍,左手执笏,右手握笏,正在倾听他人说话,当为装孤色。由此可知,图中的图案体现了杂居中的不同角色,说明此时已经有了明确的角色分工,故A正确;京剧是由徽剧和汉调演变而来,故B错误;杂剧是以文学、戏剧、诗歌、音乐为一体的艺术表演形式,故C错误;杂剧主要取材于民间生活,故D错误。

5. (2017年北京卷文综历史14)唐代思想家、文学家柳宗元虽仕途失意,但在唐宋时期,他的思想和文学成就均得到极高评价。明代“唐宋八大家”提法出现后,世人则多将他视为文学家,对其思想成就关注较少。据此得出的认识,正确的是( )

A.对其思想评价受明代通俗文学左右 B.政治成败决定了对其文学成就的评价

C.对其成就评价受制于特定历史条件 D.明代对其成就的评价比唐宋更加全面

【答案】 C

【解析】 根据材料可知,唐宋时期,柳宗元的思想和文学成就都得到了极高评价,到了明代,由于“唐宋八大家”的提出,他的文学成就受到更多关注。结合所学可知,唐宋时期,我国思想和文学领域相对活跃,各方面成就都受到人们认可,到了明朝,专制主义中央集权程度有所加强,对思想文化领域控制加强,所以对柳宗元的思想成就的关注减少,体现了对其成就评价受到了特定历史条件的影响。故本题正确答案为C。

【知识整合】

考点一 科技成就

四大发明 火药 1.唐末:火药应用于军事 火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,摧毁了封建统治的军事基础,有助于资产阶级在近代战胜封建统治。

2.宋朝:军事上广泛应用火药

指南针 战国时期发明“司南“ 促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代,为新航路的开辟和海外殖民扩张创造了条件

造纸术 105年,东汉宦官蔡伦改进造纸术 造纸术的发明与改进,是书写材料的一次伟大革命 促进了欧洲文化的发展

活字印刷术 1.隋唐时期:雕版印刷术(《金刚经》) 大大推动了文艺复兴运动和宗教改革

2.宋代:雕版印刷黄金时代,彩色套印技术

3.11世纪中叶,北宋毕升发明胶泥活字印刷术 印刷业的一大革新

数学 《九章算术》 东汉《九章算术》采用了十进位值制记数法 是当时世界上最先进的应用数学著作,它的问世标志着中国古代以计算为中心的数学形成了完整的体系(地位)

天文 《石氏星表》(世界最早星表)浑仪,简仪

农学历法 西汉:《氾胜之书》 北魏:贾思勰《齐民要术》(我国现存最早最完整最系统古代农业科学著作) 元朝:王帧《农书》 明朝:徐光启《农政全书》 夏朝:历法《夏小正》 商朝:殷历 元朝:《授时历》(我国古代最优秀历法,对指导农业生产发展有大帮助)

中医中药 西汉:黄帝内经(中医学的奠基之作) 东汉末年:张仲景《伤寒杂病论》(万世宝典) 明朝:李时珍《本草纲目》(东方药物巨典)

针灸:新石器时代,我们组选独创的治病方法

考点二 汉字的起源演变和书画的发展

1、汉字演变的过程

时间 新石器时代 商 周 西周晚期 秦 魏晋南北朝

汉字字体 (刻画符号) 甲骨文 金文 籀文 小篆.隶书 推行“书同文字” 楷书.行书.草书

2、中国各个历史时代的书法风格

朝代 时代风貌 书法名家、名作 艺术特色

魏晋 南北朝 社会危机发生;士人群体形成;文具的改进。 钟繇、王羲之《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。 汉字发展为书法艺术;虚玄灵动,曲尽其妙。

隋唐 国家一统,经济繁荣,盛世气象 张旭、怀素的草书; 欧阳询、颜真卿、柳公权的楷书。 书体多样,书法理论趋向成熟。狂放不羁;也有注重规范法度。

宋代 市民阶层兴起;社会生活丰富多样;城市商业繁荣,文人阶层壮大. 宋四家:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄;(赵佶:“瘦金体”);(元)赵孟頫 追求个性忽略法度,倡导“有意无法”。

明代 社会进一步平民化、世俗化;明中叶后思想活跃,文化自由 祝枝山、文徵明的行书 文彭、吴昌硕的篆刻 强调个性化的创造; 篆刻与书画三位一体。

3、中国各个历史时代的绘画风格

朝代 时代风貌 绘画名家、名作 艺术特色

新石器时代 原始,生产力低下 起源:岩画、图案

战国-汉 政治分裂-统一, 经济发展. 战国《人物龙凤图》 马王堆汉墓彩绘帛画 起源:古拙帛画

魏晋 社会危机发生;士人群体形成;文具的改进。 顾恺之《女史箴图》 “以形写神”

唐 国家一统,经济繁荣,盛世气象 吴道子《送子天王图》 “吴带当风”表现雍容华贵气象.

宋代 市民阶层兴起;社会生活丰富多样;城市商业繁荣,文人阶层壮大; 南宋偏安于江南。 张择端《清明上河图》 马远 《山径春行图》 夏圭 《山水十二景》 描绘民间风情。 文人山水画兴起,注重意境。

明清 社会进一步平民化、世俗化;明中叶后思想活跃,文化自由 朱耷 《松鹰图》 杨柳青年画《五子夺莲》 风格奇特不拘成法; 民间绘画门类多

考点三 文学成就

时间 时代背景 诗歌发展及其代表 内容特点

西周 春秋 统治者压迫劳动者;贵族才受到教育;平民以歌谣表情感。 诗经 我国最早诗歌总集:风雅颂三部分。四言体,赋比兴。

战国 楚国危难,个人遭难; 楚地方言民歌. 楚辞-- 屈原《离骚》 采用自由灵活的句式, 表达忧国忧民的情感。

两汉 政治统一,经济发展, 田猎巡游之风盛行。 汉赋--司马相如《子虚赋》《上林赋》;张衡《二京赋》 专事铺陈词藻,文采华丽。吸收风骚手法的带韵散文。

唐代 政治统一,经济繁荣,思想开放,文化多元,科举取士,太平盛世;但安史之乱后衰败。 唐诗--边塞诗、田园诗、山水诗。诗仙李白,诗圣杜甫和白居易成就卓越。 开朗奔放,刚健清新, 张扬个性,进取向上; 后多忧国忧民诗作。

宋代 局部统一,歌舞升平; 城市繁荣,生活丰富; 南宋偏安,战乱民苦。 宋词— 豪放派:苏轼、辛弃疾; 婉约派:柳永、李清照。 长短句式,灵活自如;并可配乐演唱。或豪放或婉约。后多忧国忧民诗词。

元代 蒙古族统治下;汉族文人社会地位低下,进取无望,心情压抑 元散曲-- 关汉卿、马致远成就最高。 题材广泛,雅俗共赏,生动活泼;抒情叙事兼长。

明清 ①商品经济迅猛发展,工商业市镇兴起;市民阶层崛起; ②社会上弥漫着拜金逐利风气,传统轻商思想开始淡化; ③明清政治黑暗,官场腐败,社会矛盾逐渐加深,文人不满现实。 小说--罗贯中《三国演义》施耐庵《水浒传》; 吴承恩《西游记》; 兰陵笑笑生《金瓶梅》等长篇章回小说 “三言二拍”等短篇小说。 曹雪芹《红楼梦》;蒲松龄《聊斋志异》;吴敬梓《儒林外史》。 ①章回体裁小说由宋元通俗话本脱胎而来,情节内容复杂,发展成为文学主流; ②反映社会风尚变迁的世情小说勃兴(市井商人也成为被文学歌颂的对象); ③还涌现出批判现实和讽刺性小说力作。

考点四 京剧等剧种的产生和发展

时间 特点

元代 一人主唱、曲牌联套体的戏曲音乐,成为元杂剧的核心艺术形式。

明代 传奇剧的繁荣:形成海盐、余姚、弋阳、昆山四大声腔;昆山腔的“水磨调”成为明清曲牌联套体戏曲舞台上的主腔。

清代京剧 (1)形成:乾隆年间,四大徽班进京,为京剧诞生奠定基础;道光年间,徽汉合流,京剧形成。 (2)特点:唱腔有二黄、西皮两个系统;角色一般分生、旦、净、丑四大行。 (3)地位:中国戏曲的精华,中国文化的“国粹”之一。

【例题讲练】

例1. (2018全国卷三)我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实说明,我国古代药学的发展( )

A.源于大一统的政治体制 B.得益于国家力量的支持

C.是商品经济繁荣的结果 D.受到了宋明理学的推动

【答案】B

【解析】根据题干信息“《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行”可以看出,中国古代医学著作的发展得益于国家力量的支持,且结合所学知识可知,医学知识难以依靠个人力量而传承下去。故本题正确答案为B。

【易错点】本题易错项为A,题目侧重考查学生分析理解材料信息的能力,由材料中“国家制定”“官修草本”“朝廷颁行”等信息可以推出得益于国家力量的支持,材料反映的是国家对药学发展的支持,没有体现政治体制的影响,因此要注意材料关键信息的分析。

例2 (2016年全国新课标3卷文综历史24)图3为三国曹魏《三体石经》的残片,经文中的每个字均用先秦古文,小篆等三种字体刻写。这三种字体反映了( )

图3

A.当时统一文字的努力 B.汉字演变的历史过程

C.当时字体流行的实际情况 D.汉字尚未形成完整的体系

【答案】B

【解析】本题考查的是学生对材料的理解能力,首先材料给出的时间是三国时期,这个时期中国的文字已经趋于统一,秦始皇统一文字之后,小篆成为官方文字,后来产生了隶书、行书、楷书、草书等等都是由此演变而来,因此D选项说法错误。《三体石经》之所以写出三种文字是因为它为了体现汉字的发展过程,图片中显示出的文字是按照顺序的,这就体现出汉字的演变过程,因此选择B选项。A选项与当时的情况不符,当时的文字基本统一,最流行的是楷体,其他的形式也存在。D选项材料体现不出,当时的流行情况并不能看出,当时最流行的是楷书,但是并没有从材料体现。

【易错点】本题易错项为D,题目考查汉字的演变,中国古代最早的成系统的文字是甲骨文,自秦始皇统一中国之后便基本定型。因此三国曹魏时期汉字已经形成完整的体系。《三体石经》使用三种字体刻写,反映了从汉字产生到秦始皇推行“书同文”时的汉字演变过程,考查知识细节分析。

例3 (2018全国卷三)明朝中期以后,京城及江南地区,雕印出版个人著作之风盛行,有人谑称:“老童(生)、低秀(才),胸无墨、眼无丁者,无不刻一文稿以为交游酒食之资。”士大夫间也流行将书籍作为礼物。这种现象可以说明当时( )

A.学术文化水平迅速提升 B.士人的地位显著提高

C.经世致用思想影响广泛 D.崇尚文化的氛围浓厚

【答案】 D

【解析】 题干中古文大意为:不管是老童(生)还是低秀(才),或者是没怎么读过书的人,都刻备有文稿作为交游、喝酒时的谈资。根据题干信息我们还可知士大夫间流行将书籍作为礼物互赠。这种现象说明当时崇尚文化的氛围浓厚。题干信息并不能体现士人地位的提高以及经世致用思想。故本题正确答案为D。

【易错点】本题易错项为A和C,考查学生分析材料并提取信息的能力。依据题目中材料信息“胸无墨、眼无丁者”也能出版个人著作,不能体现出学术文化水平的迅速提升;经世致用思想则反映知识有益于国事,材料主要讲述雕印出版个人著作之风盛行,没有反映出个人著作的内容与社会的关系,无法体现经世致用思想的影响,侧重资料细节信息分析。

例4 (2018江苏卷)清代黄周星评论元曲说:“曲之体无他,不过八字尽之,曰少引圣籍,多发天然而已。”“制曲之诀无他,不过四字尽之,曰雅俗共赏。”这说明,元曲( )

A. 贴近生活,易受欢迎 B. 寄情山水,意境悠远

C. 句式整齐,语言精炼 D. 内容丰富,包罗万象

【答案】 A

【解析】 “少引圣籍,多发天然”“ 雅俗共赏”说明元曲风格以俗为尚,具有口语化的特点,比较接近民众,贴近生活,人们容易接受,故A项正确;“寄情山水,意境悠远”属于山水画的特点,故B项错误;元曲的句式灵活多变、伸缩自如,“句式整齐,语言精炼”是唐诗的特色,故C项错误;“内容丰富,包罗万象”是明清小说的特点,故D项错误。

【易错点】本题易错项为C,考查信息理解能力,着重理解材料中“少引圣籍,多发天然”“雅俗共赏”等信息,可以推出元曲的特点是接近生活,虽然资料中有体现“不过四字尽之”的信息,但是后句解释是为了“雅俗共赏”,还是为了能够贴近生活,受到大众欢迎,而不是“句式整齐,语言精炼”因此C错误,要注意材料中重点信息理解。

例5 (2016年天津卷文综历史12)阅读材料,回答问题。

材料一 宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。

据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

(1)依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系。(6分)

材料二 明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”。又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

——摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

(2)依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?(6分)

(3)综上,谈谈科技与社会的相互作用。(4分)

【答案】(1)作用:促进了学术的复兴;满足了教育的需要。(4分)关系:两者呈现正相关关系。(2分)

(2)理论张仲景的伤寒病理论。(2分)新发展:创立温病学说。(2分)实践效果:运用温病学说治疗传染病,挽救了许多人生命。(2分)

(3)相互作用:社会需要促进科技发展,科技发展推动社会进步。(4分)

【解析】(1)本题考查印刷术的影响。第一小问,依据材料一“宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。……而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛”可知,印刷术的发展带来了学术的复兴和教育的繁荣。第二小问,依据材料一,“宋代进士姓名可考者两浙、福建等五路约占82%,该五路印书有地可考者1500种占80%。反之,?州路仅有进士103人,而所印之书只有2种”,由此可以看出宋代各地印书种数与进士人数呈正相关。

(2)本题考查明清医疗技术的发展。第一小问,依据材料二中“明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出‘伤寒论’的范围”可知明代以前中医治疗传染病的理论来源。第二小问,依据材料二中“明清两代医学药家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说”可知明清医学的新发展。第三小问,依据《泽县志续》和《相城小志》所载内容,可以看出温病学说的实践效果。

(3)本题考查考生的综合分析能力。科技是第一生产力,技术的发展有利于社会的进步,而社会的进步又反作用于技术,二者相辅相成,相互促进。此题为开放性题目,考生以此为核心作出合理回答即可。

【易错点】本题围绕中国古代科技的发展的发展,设置两段材料,综合考查到了考生的多种能力,符合新课标高考的考查理念,又契合了当代关注传统文化的热点。第(1)(2)问实际上考查到了考生阅读和获取信息、调动和运用知识的能力以及语言表述的能力。第(3)问则考查到考生对历史现象的概括分析能力。本考点题目设置比较平和,考生应该比较容易得分。

【方法点拨】

1、答题技巧和方法的归纳总结:

(1)基础知识要扎实,科技文艺部分高考试题中涉及较少,难度系数较低,侧重知识细节考核,所以基础知识细节要熟悉。

(2)影响因素分析,科技文艺发展的历程中所涉及的影响因素要进行归纳总结,在资料大题的分析中属于侧重考核部分。

(3)情景分析,资料采用社会生活情景再现的方式,考查学生获取信息与理解信息的能力,要注意分析情景中的重点信息,排除次要信息干扰。

2、重点内容的强调:

四大发明

技术 发明过程 外传 对西方文明发展的贡献

具体 总体

造纸术 西汉早期发明,东汉蔡伦对造纸术的改进是书写材料的一次伟大革命 造纸术8世纪(唐朝时)经阿拉伯人传入欧洲。其他发明也先后流传西方 促进文化的发展 加速欧洲封建社会的解体和资本主义的兴起

火药 古代的炼丹家发明;唐朝末年开始用于军事 为资产阶级打败骑士阶层创造条件

指南针 战国时期出现“司南”,北宋的罗盘针用于航海 为新航路开辟提供技术保证

印刷术 隋唐出现雕版印刷,北宋雕版印刷进入黄金时期,同时平民毕升发明活字印刷术 为文艺复兴运动和宗教改革准备条件

3、重点内容的点拨

社会环境对中国古代科技发展的影响 ①政治上,中国封建社会强调“大一统”,君主专制不断发展并强化,阻碍科技发展创新。 ②经济上,自给自足的自然经济始终占统治地位,与农业有关的生产实践经验总结较多。 ③思想上,儒家思想一直占统治地位,特别是北宋以后,宋明理学禁锢了人们的思想。 ④政策上,几乎所有的封建统治者都实行文化专制,影响中国传统科技的理论性总结。

4、备考建议

①备考复习中要注意熟练掌握科技文艺的基础知识点,包括时间、代表人物、成就等细节信息。

②备考复习中要注意东西方文化发展对比分析,东西方文化的交流与发展的特点与历程。

③备考复习中要学会分析古代科技文艺发展对现代社会的影响与贡献。

【达标检测】

【基础达标】

1. (2017年北京卷文综历史5)中国画注重写意传神,追求“得意忘形”,或者说注重用画面传达主观情致与神韵,并不拘泥于客观景物和人物的逼真摹写。这种特点可概括为( )

A.天人合一 B.诗画合一 C.情景合一 D.知行合一

【答案】C

【解析】根据题干“注重写意传神”“注重用画面传达主观情致与神韵”,结合所学可知,中国画注重情与景的结合,故其特点为情景合一。天人合一思想最早由庄子提出,后经董仲舒发展,题干中没有体现。诗画合一是中国山水画的特点,知行合一是明朝思想家王守仁提出的理论,题干中也没有涉及。故本题正确答案为C。

2.(2017年新课标Ⅲ卷文综历史24)图4是西周与战国两个时期相同文字的不同写法,反映出字形发生了变化,促成这一变化的主要因素是( )

图4

A.文字的频繁使用 B.书写材料的不同

C.各国变法的实施 D.“书同文”的推行

【答案】 A

【解析】 西周时期,官府垄断学校教育和学术文化,只有少量贵族才能接受教育,书写文字,而到了春秋战国,教育和学术逐渐下移,从“学在官府”发展到“学在民间”,会识字写字的人数大大增加,文字被更频繁地使用,而西周时期的文字比较繁琐,不适宜书写,因此文字逐渐简化,故A项正确;从西周到战国造纸术并未发明,文字的书写材料变化不大,基本上都是以竹简和丝帛为主,故B项错误;各国变法的重点是富国强兵,与这一变化的关系不大,故C项错误;秦朝建立后实行“书同文”,与材料时间“西周与战国”不符,故D项错误。

3. (2016年天津卷文综历史1)司马迁说:“居今之世,志古之道,所以自镜也,未必尽同。”下列选项中,与司马迁观点相符的是

A.历史可以重演,应当以史为鉴 B.历史不会重演,不能以史为鉴

C.一切历史都是当代史,无须学习古人 D.历史事实情同而势异,不能照搬历史经验

【答案】D

【解析】这句话的大意是说:历史是一面镜子,从中可以揣摩兴亡更替、荣辱盛衰的规律。历史既有着惊人的相似和轮回,也有着新的变化和发展。不知道历史,不明白客观规律要不得,但是完全相信故去的经验和办法,也不见的行的通,故选D。 A项错在“历史可以重演”,B项错在“不能以史为鉴”,C项错在“无须学习古人”,因此排除。

4. (北京市大兴区2017届高三一模历史试题)许仙与白蛇的故事,最早见于唐人小说《白蛇记》。经宋话本的发展,到明末时,不仅内容与唐宋传奇有本质的差异(由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事),而且主人公身份也由仕宦子弟,一变而为“生药铺主管”了。这种变化可以反映出

A. 专制制度日益衰落 B. 社会风气渐趋败坏

C. 市民价值观念变化 D. 社会主流思想改变

【答案】C

【解析】材料中所举许仙与白蛇的故事的例子,反映了一种故事主题趋向反封建礼教,主人公身份偏向商人的转变,这种变化是市民价值观改变的一种反映。从恪守礼教到思想有了一定的解放,从极度重视官宦到看到商人的重要性。在清末之前,我国古代的封建制度并未衰落,而是在逐步加强。材料中的这种现象没有表现社会风气变坏。市民价值观并不能代表社会主流思想,当时的主流思想仍是理学当道,重农抑商。故本题正确答案为C。

5. (辽宁省葫芦岛协作体2017届高三下学期模拟考试(6月)历史试卷)清人李渔在《闲情偶寄》中说,元杂剧“其句则采街谈巷议,即有时偶涉诗书,亦系耳根听熟之语,舌端调惯之文,虽出诗书,实与街谈巷议无别者。”这说明元代杂剧( )

A. 缺少精练的艺术特色 B. 为民间艺术家所创作

C. 实现了诗书的平民化 D. 具有浓厚的生活化特征

【答案】D

【解析】据材料“系耳根听熟之语,舌端调惯之文....实与街谈巷议无别者”并结合所学知识可知,元代杂剧具有浓厚的世俗化、生活化特征,故D选项正确;材料未涉及精练的艺术特色的问题,故A选项错误;材料也无法体现是否由民间艺术家所创作,故B选项错误;材料主旨是说明元代杂剧的生活化,不是诗书的平民化,故C选项错误。故选D。

6. (2017?安徽皖南八校高三第三次联考,26)中国古代戏剧在明清时期形成了所谓的“洞房花烛”模式、“金榜题名”模式和“衣锦还乡”模式,体现了一种“大团圆”主义。此种戏剧模式( )

A.抨击了封建君主专制制度 B.反映了人民对理想人生的追求

C.冲破了宋明理学对思想的束缚 D.说明科举制度得到了很大发展

【答案】B

【解析】材料并未体现反君主专制的一面,故A项错误;材料中“洞房花烛”“金榜题名”“衣锦还乡”,表达了民众对圆满人生的一种期许、向往,故B项正确;宋明理学强调了人的社会责任,与材料并不矛盾,尤其程朱理学是科举考试的主要内容,与“金榜题名”存在一定的契合点,故C项错误;材料所述的三种模式中,“洞房花烛”与科举制无关,不能体现其发展,故D项错误。

【能力提升】

1. (2016年全国新课标3卷文综历史26)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( )

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

【答案】C

【解析】A项,由材料可知,皇帝的好恶影响当时社会对艺术的批判,但不是决定性因素。故A项错误。B项,王羲之的书法艺术高超但并不是不可超越,说法过于绝对。故B项错误。C项,由题干可知,王羲之的书法艺术很高超,以致于得到皇帝的夸赞,甚至偏远地区也学习王羲之的书法。由此可说明王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为艺术水平和时代选择的共同作用。故C项正确。D项,朝代更替影响艺术评判标准只是客观因素,而没有考虑王羲之书法本身的价值。故D项错误。综上所述,本题正确答案为C。

2. (重庆市第八中学2017届高考适应性月考卷(八)文综历史试卷)古代中国科技著作往往以“经”命名,如医药学的《黄帝内经》《难经》《本草经》,数学的《算经十书》,还有天文经、星经、茶经、水经等,在编写方式上也往往模拟经学的注解方式。这反映了古代科技发展( )

A. 具有儒学化特征 B. 追求人与自然和谐

C. 为封建统治服务 D. 受益于儒学的推动

【答案】A

【解析】从“以‘经’命名”,以及“在编写方式上也往往模拟经学的注解方式”来看,古代科技发展具有儒学化特征。故答案为A项。BC项材料不能反映,排除;材料没有体现儒学对古代中国科技发展的推动作用,排除D项。

3. (安徽省芜湖市2017届高三5月教学质量检测(高考模拟)文综历史题)汉画题材重经史故事和人物,至汉武帝,更反对艺术,而独对绘画予以重视,搜罗天下法书名画,设黄门之署,置尚方画工,从事绘图,以备应诏。可见汉画( )

A. 为政治教化服务 B. 其理论已经成熟

C. 深受汉武帝推崇 D. 艺术感染力极强

【答案】A

【解析】由“汉画题材重经史故事和人物”“至汉武帝,更反对艺术,而独对绘画予以重视,搜罗天下法书名画”可以看出政府主要是利用绘画进行教化服务,故本题答案选A项;B项不选,题干没有体现汉画的理论发展;C项错误,汉武帝不是推崇汉画,而是为了维护自身统治;D项不选,题干没有体现艺术的感染力。

4. (2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷)明朝中后期,传统的经典读物越来越少,以戏曲、小说和日用类书籍为主的通俗读物所占比重( )

越来越大,大部分图书都有很多注释和注音。这一变化折射出

A. 商品经济助推大众文化传播 B. 士人价值追求发生改变

C. 刻印技术取得了突破性发展 D. 通俗文化成为主流文化

【答案】A

【解析】“通俗读物所占比重越来越大”反映了大众文化的发展,是文艺世俗化的表现,出现文艺世俗化的根本原因是商品经济的发展,故A正确;BC与材料无关;材料无法体现“通俗文化成为主流文化”,排除D。

5. (广西钦州市钦州港经济技术开发区中学2017届高三下学期期中考试历史试题(清廷从政治标准出发,多次颁布法令,对民间戏曲进行干预,禁唱词曲;同时,清政府尤其是乾隆后期又召集民间不同的戏班进宫演唱,供他享乐。清廷的上述做法( )

A. 使京剧艺术带有强烈的阶级性 B. 使京剧在当时具有雅俗共赏性

C. 客观上为京剧产生提供了空间 D. 改变了戏曲的教化和娱乐功能

【答案】C

【解析】据所学可知乾隆后期,京剧并未形成,且京剧艺术并不具有强烈的阶级性,故A项排除;使京剧在当时具有雅俗共赏性,材料中无法体现出来,故B项排除;据材料“清廷从政治标准出发,多次颁布法令,对民间戏曲进行干预,禁唱词曲;同时,清政府尤其是乾隆后期又召集民间不同的戏班进宫演唱”可得出清廷的上述做法客观上为京剧的产生提供了空间,故C项正确;改变了戏曲的教化和娱乐功能,与材料内容不一致,故D项排除。

6. (2017?潮州二模,27)清王昱《东庄论画》说:“学画者先贵立品。立品之人,笔墨外自有一种正大光明之概;否则,画虽可观,却有一种不正之气隐跃毫端。文如其人,画亦有然。”该绘画理论( )

A.深受理学观念影响 B.表明文人画彰显人性追求

C.说明画家品德高尚 D.说明绘画与文学地位一致

【答案】A

【解析】根据材料“立品之人,笔墨外自有一种正大光明之概;否则,画虽可观,却有一种不正之气隐跃毫端”可以看出该绘画理论深受理学观念的影响,注重人的品德和道德修养,故A项正确。

7.阅读材料:

文学艺术来源于生活,文学作品往往是一定时期社会生活的反映。阅读下列材料:

材料一 在当时文人看来,“这种文学形式”是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段,但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。

——摘编自内藤湖南《宋代文化特征》

材料二 宋代之后起源于吴地(今天苏州、上海一带)水上人家的“吴歌”被士大夫们改编传唱……从“劲歌狂舞”逐步变为“浅吟低唱”。……明朝万历首辅沈一贯陈述1598年的社会情景说:“往时私议朝政者不过街头巷尾,口喃耳语而已,今则通衢闹市唱词说书之辈,公然编成套数,抵掌剧谈,略无顾忌。”

——摘编自刘志琴《吴歌与人文启蒙》

请回答:

(1)材料一中被称为“小道”的文学形式是什么?据材料一并结合所学知识,指出这一文学形式“兴旺”的原因。

(2)据材料一、二并结合所学知识,归纳宋代以后中国文学创作的特点。

(3)综合上述材料,指出文学作品和社会生活的关系。

【答案】 (1)形式:宋词。

原因:词有利于表达个人情感;形式活泼有利于娱乐传播;商品经济发展,市民阶层扩大。

(2)特点:平民化;娱乐性;形式灵活;关心时政;表达情感。

(3)关系:相互影响。

【解析】(1)根据材料可以判断其所处的时代为宋代,宋代的特色文学形式为宋词。根据材料一“诗歌走上‘雅正’道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况”说明宋词便于表达感情;“以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足”说明宋词形式活泼,方便娱乐。结合所学知识,宋代商品经济发展,市民阶层扩大,对文娱的需求也相应增加,这造就了宋词的繁荣。

(2)根据第一问,我们可以总结出宋词有这几个特点,分别是市民化,娱乐性,形式灵活,表达情感。根据材料二“往时私议朝政者不过街头巷尾,口喃耳语而已,今则通衢闹市唱词说书之辈,公然编成套数,抵掌剧谈,略无顾忌。”可以得出宋词还具有议政的特点。宋代以后的文学形式主要是戏曲和小说,不但具有宋词的特点,而且内容更加丰富,形式更加灵活。

(3)根据经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础的哲学原理,我们可以发现每个时代都有自己时代特色的文学作品,而每一时代的文学作品也会影响当时的社会生活,两者属于相互影响的关系。

8.阅读材料:

(2016年全国新课标2卷文综历史41)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

玄奘(602-664),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国,回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。

鉴真(688--763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大影响。 ——据袁行霈等主编《中华文明史》等

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理,明确,史论结合。12分)

【答案】示例:

观点:中国为世界文明的发展做出贡献

论述:中国古代的火药、指南针、造纸术和印刷术四大发明经丝绸之路传到欧洲。这一传播促进了欧洲的社会发展,火药的传入推动了欧洲火药武器的发展;指南针促进了地理大发现;造纸术和印刷术促进了欧洲文化的发展,为文艺复兴和宗教改革提供了条件。

【解析】本题考查学生分析材料的能力。材料中给出两则材料:玄奘西行和鉴真东渡。这两个历史事件是中国同外国的和平友好往来,对传播中国文化以及区域性的文化交流都作出了重要贡献。因此在提炼主题的时候就可以围绕着文化交流、对外关系以及区域性的文化发展等问题来开展。关键就是要符合材料的主题,能反映出中国在世界舞台上起到的重要作用。可结合四大发明、郑和下西洋、丝绸之路和海上丝绸之路来谈。

【课堂小结】

同课章节目录