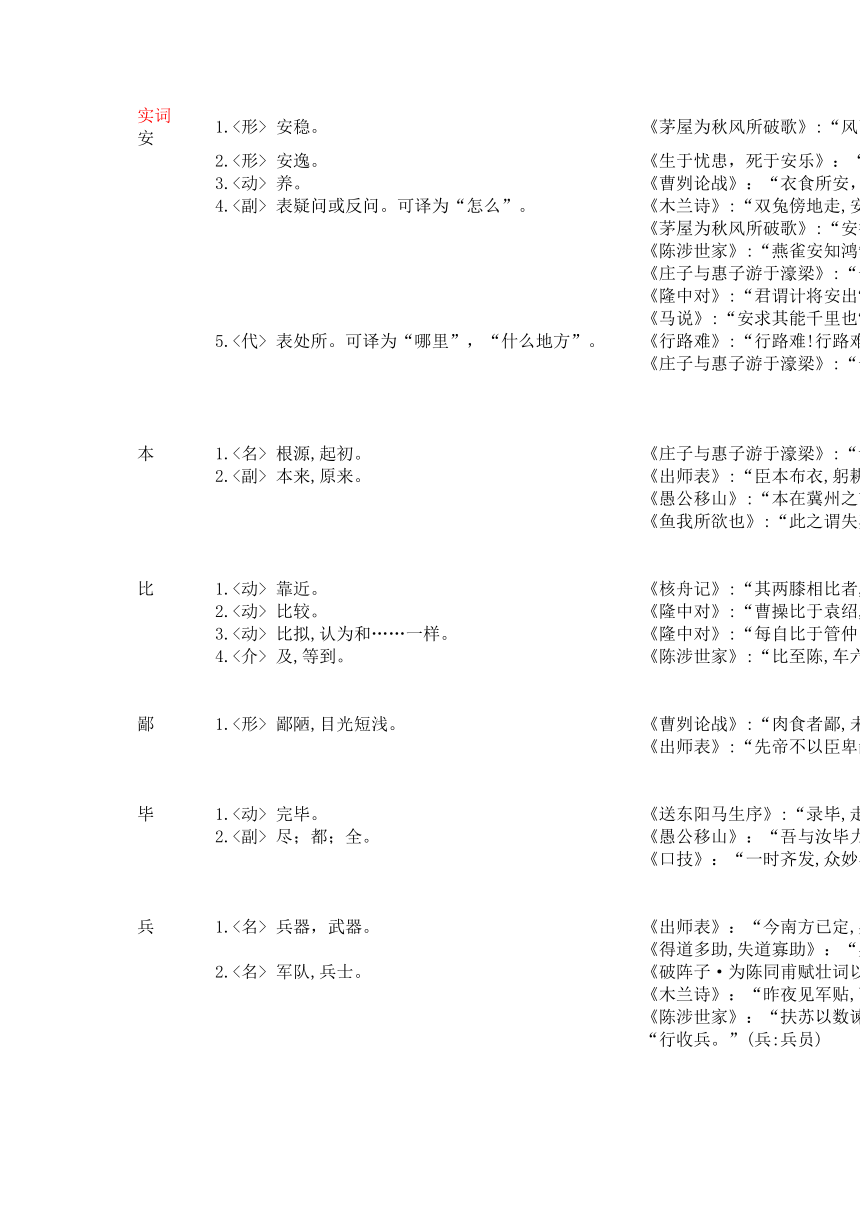

初中常见文言文实词虚词用法即举例

图片预览

文档简介

实词安 1.<形> 安稳。 《茅屋为秋风所破歌》:“风雨不动安如山。”

2.<形> 安逸。 《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患而死于安乐也。”

3.<动> 养。 《曹刿论战》:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”(所安:养生的东西。)

4.<副> 表疑问或反问。可译为“怎么”。 《木兰诗》:“双兔傍地走,安能辨我是雄雌 ”

《茅屋为秋风所破歌》:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

《陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子非鱼,安知鱼之乐 ”

《隆中对》:“君谓计将安出 ”

《马说》:“安求其能千里也 ”

5.<代> 表处所。可译为“哪里”,“什么地方”。 《行路难》:“行路难!行路难!多歧路,今安在 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子曰‘汝安知鱼乐’云者”。

本 1.<名> 根源,起初。 《庄子与惠子游于濠梁》:“请循其本。”

2.<副> 本来,原来。 《出师表》:“臣本布衣,躬耕于南阳”。

《愚公移山》:“本在冀州之南,河阳之北。”

《鱼我所欲也》:“此之谓失其本心。”(本心:天性,天良。)

比 1.<动> 靠近。 《核舟记》:“其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

2.<动> 比较。 《隆中对》:“曹操比于袁绍,则名微而众寡”。

3.<动> 比拟,认为和……一样。 《隆中对》:“每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也”。

4.<介> 及,等到。 《陈涉世家》:“比至陈,车六七百乘”。

鄙 1.<形> 鄙陋,目光短浅。 《曹刿论战》:“肉食者鄙,未能远谋。”

《出师表》:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”。

毕 1.<动> 完毕。 《送东阳马生序》:“录毕,走送之”。

2.<副> 尽;都;全。 《愚公移山》:“吾与汝毕力平险”。

《口技》:“一时齐发,众妙毕备。”“忽然抚尺一下,群响毕绝。”

兵 1.<名> 兵器,武器。 《出师表》:“今南方已定,兵甲已足”。

《得道多助,失道寡助》:“兵革非不坚利也。”

2.<名> 军队,兵士。 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:“沙场秋点兵”。

《木兰诗》:“昨夜见军贴,可汗大兵”。

《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。“乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东。”

“行收兵。”(兵:兵员)

病 1.<动> 生病。 《桃花源记》:“未果,寻病终。”

2.<名> 病。 《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”

曾 1.ceng2。<量> 通“层”。 《望岳》:“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

2.zeng1。<动> 通“增”。 《生于忧患,死于安乐》:“曾益其所不能。”

朝 1.<名> 朝廷。 《邹忌讽齐王纳谏》:“于是入朝见威王。”“此所谓战胜于朝廷”

2.<动> 朝拜。 《邹忌讽齐王纳谏》:“燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。”

3.<名> 朝代。 《赤壁》:“自将磨洗认前朝。”

4.zhao1。<名> 早晨。 《三峡》:“有时朝发白帝,幕到江陵”。

《岳阳楼记》:“朝晖夕阴,气象万千。”

《醉翁亭记》:“山间之朝幕也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:‘我孰与城北徐公美 ’”

诚 1.<名> 城墙。 《观潮》:“则玉城雪岭际天而来”。

《得道多助,失道寡助》:“城非不高也”。

2.<名> 城,城市。 《渔家傲》:“千嶂里,长烟落日孤城闭。”(城:城门。)

《公输》:“子墨子解带为城,以牒为械。公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。”

《山市》:“连亘六七百里,居然城郭矣。”(城郭:城市。)

《春望》:“国破山河在,城春草木深。”(城:指长安城,当时被叛军占领。)

《满井游记》:“始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。”

《江城子·密州出猎》:“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。”

3.<名> 地名。 《石壕吏》:“听妇前致词:三男邺城戍。”

《陈涉世家》:“陈胜者,阳城人也,字涉。”

池 1.<名> 池塘。 《桃花源记》:“有良田美池桑竹之属。”

2.<名> 护城河。 《得道多助,失道寡助》:“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也”。

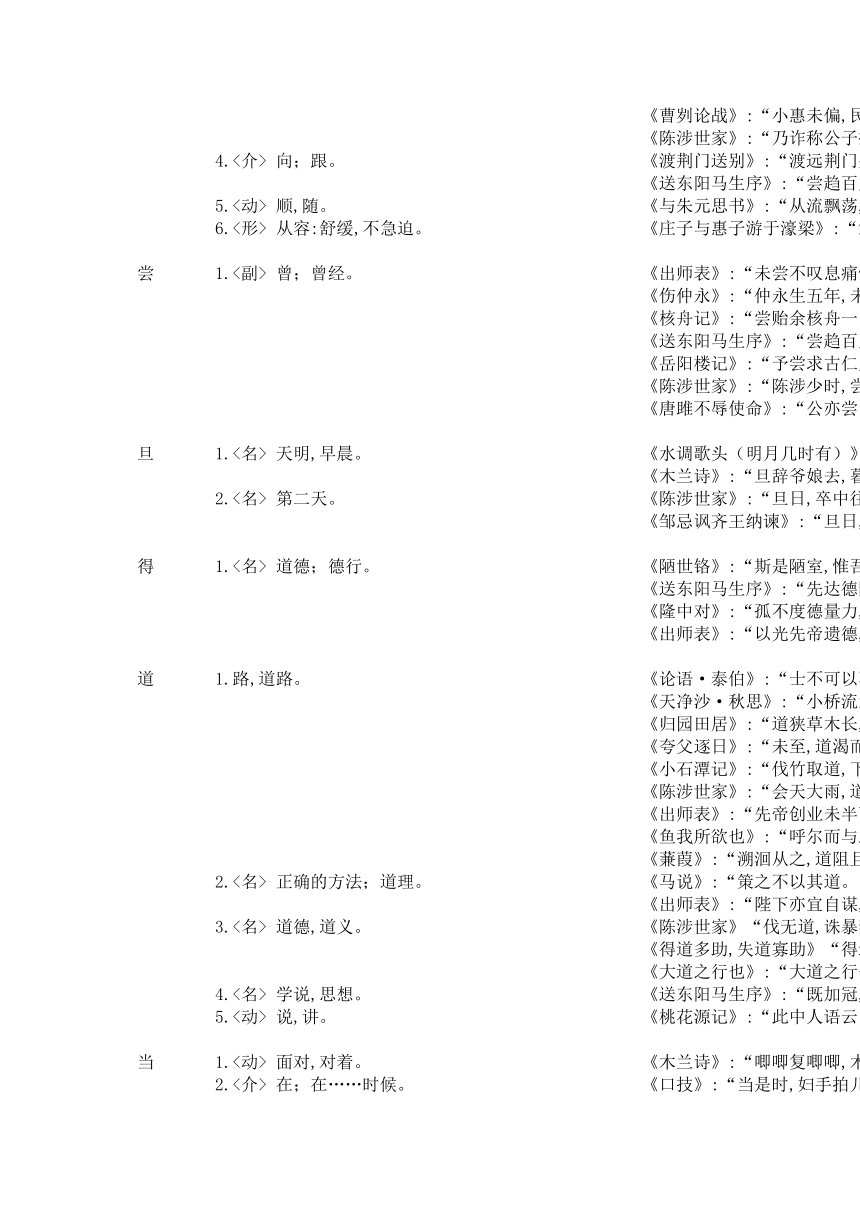

从 1.<介> 由,自。 《木兰诗》:“从此替爷征。”

《桃花源记》:“便舍船,从口入。”“见渔人,乃大惊,问所从来。”

《公输》:“吾从北方闻子为梯,将以攻宋。”

《游山西村》:“从今若许闲乘月,拄仗无时夜叩门。”

《小石潭记》:“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声”。

《邹记讽齐王纳谏》:“客从外来,与坐谈”。

《送东阳马生序》:“家贫,无从致书以观”。(无从:没有办法。)

2.<动> 跟着;跟随。 《伤仲永》:“从先人还家。”

《狼》:“一狼得骨止,一狼仍从。”

《小石潭记》:“隶而从者,崔氏二小生”。

《石壕吏》:“老妪力虽衰,请从吏夜归”。

《曹刿论战》:“可以一战,战则请从。”

《醉翁亭记》:“太守归而宾客从也。”

《送东阳马生序》:“当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。”(从:跟……学习。)

《蒹葭》:“溯洄从之,道阻且长。”(从:追寻。)

3.<动> 听从,依从。 《论语·述而》:“择其善者而从之,其不善者而改之。”

《曹刿论战》:“小惠未偏,民弗从也。”

《陈涉世家》:“乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。”

4.<介> 向;跟。 《渡荆门送别》:“渡远荆门外,来从楚国游。”

《送东阳马生序》:“尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”

5.<动> 顺,随。 《与朱元思书》:“从流飘荡,任意东西。”

6.<形> 从容:舒缓,不急迫。 《庄子与惠子游于濠梁》:“鲦(鯈)鱼出游从容,是鱼之乐也。”

尝 1.<副> 曾;曾经。 《出师表》:“未尝不叹息痛恨于桓、灵也。”

《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具”。

《核舟记》:“尝贻余核舟一”。

《送东阳马生序》:“尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”“未尝稍降辞色。”

《岳阳楼记》:“予尝求古仁人之心。”

《陈涉世家》:“陈涉少时,尝与人佣耕”。

《唐雎不辱使命》:“公亦尝闻天子之怒乎 ”“大王尝闻布衣之怒乎 ”

旦 1.<名> 天明,早晨。 《水调歌头(明月几时有)》:“丙辰中秋,欢欢达旦”。

《木兰诗》:“旦辞爷娘去,暮宿黄河边”。“旦辞黄河去,暮至黑山头”。

2.<名> 第二天。 《陈涉世家》:“旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。”(旦日:第二天。)

《邹忌讽齐王纳谏》:“旦日,客从外来,与坐谈”。

得 1.<名> 道德;德行。 《陋世铬》:“斯是陋室,惟吾德馨。”

《送东阳马生序》:“先达德隆望尊,门人弟子填其室”。

《隆中对》:“孤不度德量力,欲信大义于天下”。

《出师表》:“以光先帝遗德,恢弘志士之气”。“若无兴德之言,则责攸之、袆、允等之慢,以彰其咎。”

道 1.路,道路。 《论语·泰伯》:“士不可以不弘毅,任重而道远。”

《天净沙·秋思》:“小桥流水人家·古道西风瘦马。”

《归园田居》:“道狭草木长,夕露沾我衣。”

《夸父逐日》:“未至,道渴而死。”

《小石潭记》:“伐竹取道,下见小潭”。

《陈涉世家》:“会天大雨,道不通”。

《出师表》:“先帝创业未半而中道崩阻”。(中道:中途。)

《鱼我所欲也》:“呼尔而与之,行道之人弗受”。

《蒹葭》:“溯洄从之,道阻且长。”“道阻且跻。”“道阻且右。”

2.<名> 正确的方法;道理。 《马说》:“策之不以其道。”

《出师表》:“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。”

3.<名> 道德,道义。 《陈涉世家》“伐无道,诛暴秦”。

《得道多助,失道寡助》“得道者多助,失道者寡助。”(道:指“仁政”。)

《大道之行也》:“大道之行也,天下为公。”(大道:古代指政治上的最高理想。)

4.<名> 学说,思想。 《送东阳马生序》:“既加冠,益慕圣贤之道。”

5.<动> 说,讲。 《桃花源记》:“此中人语云:‘不足为外人道也。’”

当 1.<动> 面对,对着。 《木兰诗》:“唧唧复唧唧,木兰当户织。”“当户理红妆”。“当窗理云鬓”。

2.<介> 在;在……时候。 《口技》:“当是时,妇手拍儿声,口中呜声,儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。”

《陈涉世家》:“当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。”

《送东阳马生序》:“当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。”

3.<名> 当今,现在。 《出师表》:“三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”。

4.<副> 将要;就要。 《出师表》“今当远离,临表涕零,不知所言。”

《陈涉世家》:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。”(一说“当”应释作“应当。”)

5.<动> 应当;应该。 《孙权劝学》:“但当涉猎,见往事耳。”

《陈涉世家》:“陈胜、吴广皆次当行,为屯长。”

《陈涉世家》:“吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。”

《出师表》“当奖率三军,北定中原。”

6.<动> 终当,终要。 《望岳》:“会当凌绝顶,一览众山小。”

7.<动> 主持,执掌。 《孙权劝学》:“卿今当涂掌事,不可不学!”(当涂:当道,当权。)

8.dang四声。<动> 当作。 《智取生辰纲》:“你端的不把人当人。”

9.dang四声。<名> 同一天。 《智取生辰纲》:“当日直到辰牌时分,慢慢地打火吃了饭走。”

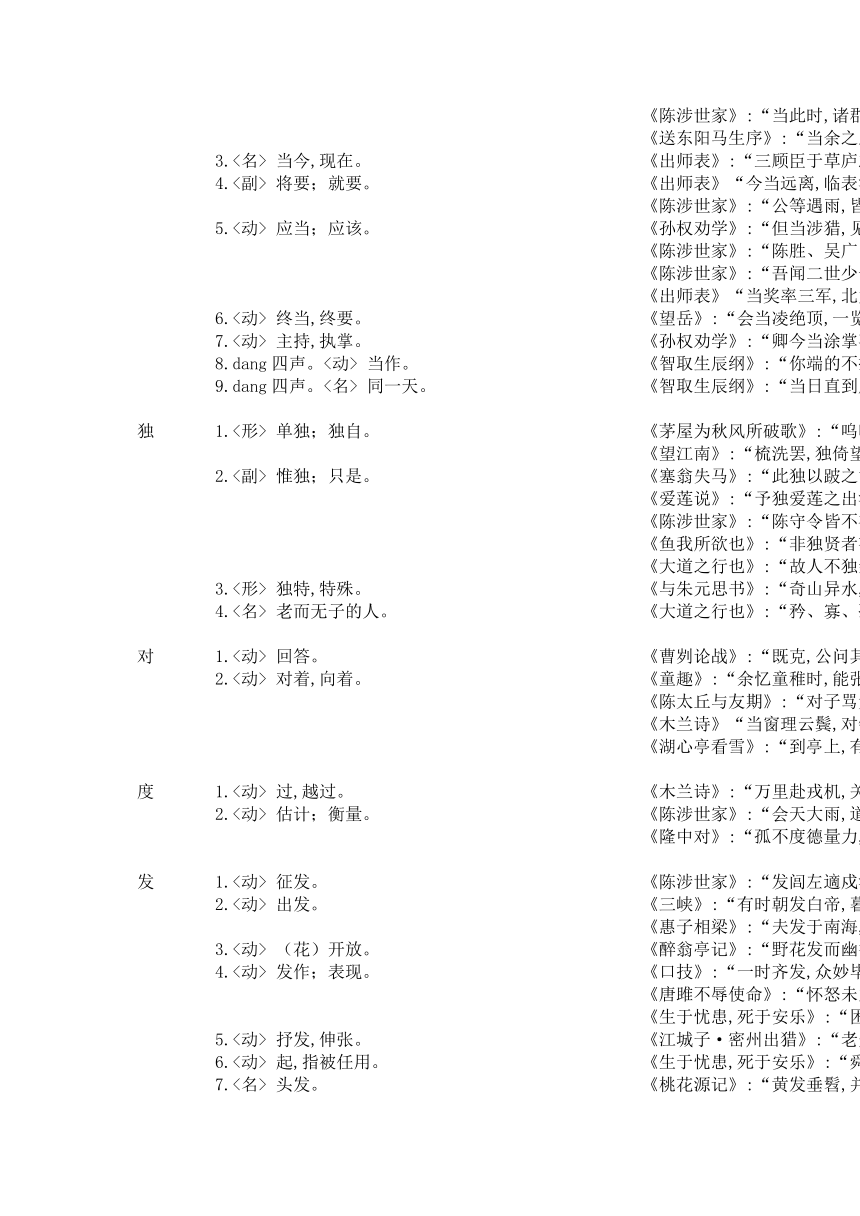

独 1.<形> 单独;独自。 《茅屋为秋风所破歌》:“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

《望江南》:“梳洗罢,独倚望江楼。”

2.<副> 惟独;只是。 《塞翁失马》:“此独以跛之故,父子相保。”

《爱莲说》:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

《陈涉世家》:“陈守令皆不在,独守丞与战谯门中。”(独:只有。)

《鱼我所欲也》:“非独贤者有是心也,人皆有之。”(独:仅。)

《大道之行也》:“故人不独亲其亲,不独子其子。”(独:单。)

3.<形> 独特,特殊。 《与朱元思书》:“奇山异水,天下独绝。”

4.<名> 老而无子的人。 《大道之行也》:“矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”。

对 1.<动> 回答。 《曹刿论战》:“既克,公问其故。对曰:‘夫战,勇气也。’”

2.<动> 对着,向着。 《童趣》:“余忆童稚时,能张目对日”。

《陈太丘与友期》:“对子骂父,则是无礼。”

《木兰诗》“当窗理云鬓,对镜贴花黄。”

《湖心亭看雪》:“到亭上,有两人铺毡对坐”。(对:当着。)

度 1.<动> 过,越过。 《木兰诗》:“万里赴戎机,关山度若飞”。

2.<动> 估计;衡量。 《陈涉世家》:“会天大雨,道不通,度已失期。”

《隆中对》:“孤不度德量力,欲信大义于天下”。

发 1.<动> 征发。 《陈涉世家》:“发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。

2.<动> 出发。 《三峡》:“有时朝发白帝,暮到江陵”。

《惠子相梁》:“夫发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。”

3.<动> (花)开放。 《醉翁亭记》:“野花发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落石出者,山间之四时也。”

4.<动> 发作;表现。 《口技》:“一时齐发,众妙毕备。”

《唐雎不辱使命》:“怀怒未发,休祲于天。”

《生于忧患,死于安乐》:“困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。”

5.<动> 抒发,伸张。 《江城子·密州出猎》:“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍”。

6.<动> 起,指被任用。 《生于忧患,死于安乐》:“舜发于畎亩之中”。

7.<名> 头发。 《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。”

《观潮》:“皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇”。

《醉翁亭记》:“苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。”

《渔家傲》:“将军白发征夫泪。”

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:“可怜白发生!”

方 1.<名> 方向,方位。 《出师表》:“今南方已定,兵甲已足”。

《公输》:“北方有侮臣者,愿借子杀之。”“吾从北方闻子为梯,将以攻宋。”

《惠子相梁》:“南方有鸟,其名为,子知之乎 ”

《论语·学而》:“有朋自远方来,不亦乐乎 ”

2.<名>方圆。 《公输》:“荆之地方五千里,宋之地方五百里,此犹文轩之与敝舆也。”

《愚公移山》:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”。

《邹忌讽齐王纳谏》:“今齐地方千里,百二十城”。

3.<名> 通“旁”,侧,边。 《蒹葭》:“所谓伊人,在水一方。”

4.<副> 正,刚刚。 《童趣》:“余年幼,方出神,不觉呀然一惊。”

《狼》:“方欲行,转视积薪后,一狼洞其中”。

5.<介> 当,当……时。 《观潮》:“方其远出海门,仅如银线”。

6.人名中的字。 《陈太丘与友期》:“元方时年七岁,门外戏。”

伐 1.<动> 砍伐。 《小石潭记》:“伐竹取道,下见小潭”。

2.<动> 讨伐;攻打。 《陈涉世家》:“找无道,诛暴秦”。

《曹刿论战》:“十年春,齐师伐我。”

复 1.<动> 繁复。 《游西山村》:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

2.<动> 恢复;复兴。 《陈涉世家》:“复立楚国之社稷,功宜为王。”

《出师表》:“攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。”

3.<副> 再;又。 《孙权劝学》:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

《伤仲永》:“又七年,还自扬州,复到舅家问焉。”

《狼》:“复投之,后狼止而前狼又至。”

《桃花源记》:“率妻子邑人来此绝境,不复出焉”。

《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”

《行路难》:“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。”

《隆中队》:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“忌不自信,而复问其妾曰:‘吾孰与徐公美 ’”

4.<动> 回答。 《送东阳马生序》:“不敢出一言以复”。

故 1.<形> 旧,原来。 《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”(故:学过的知识。)

《狼》:“而两狼之并驱如故。”

2.<名> 原因,缘故。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

《公输》:“楚王问其故。”

《曹刿论战》:“既克,公问其故。”

3.<副> 故意,特意。 《陈涉世家》:“广故数言欲亡,忿恚尉”。

4.<连> 所以,因此。 《醉翁亭记》:“饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。”

《唐雎不辱使命》:“以君为长者,故不错意也。”

《出师表》:“故临崩寄臣以大事也。”

《得道多助,失道寡助》:“故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也”。

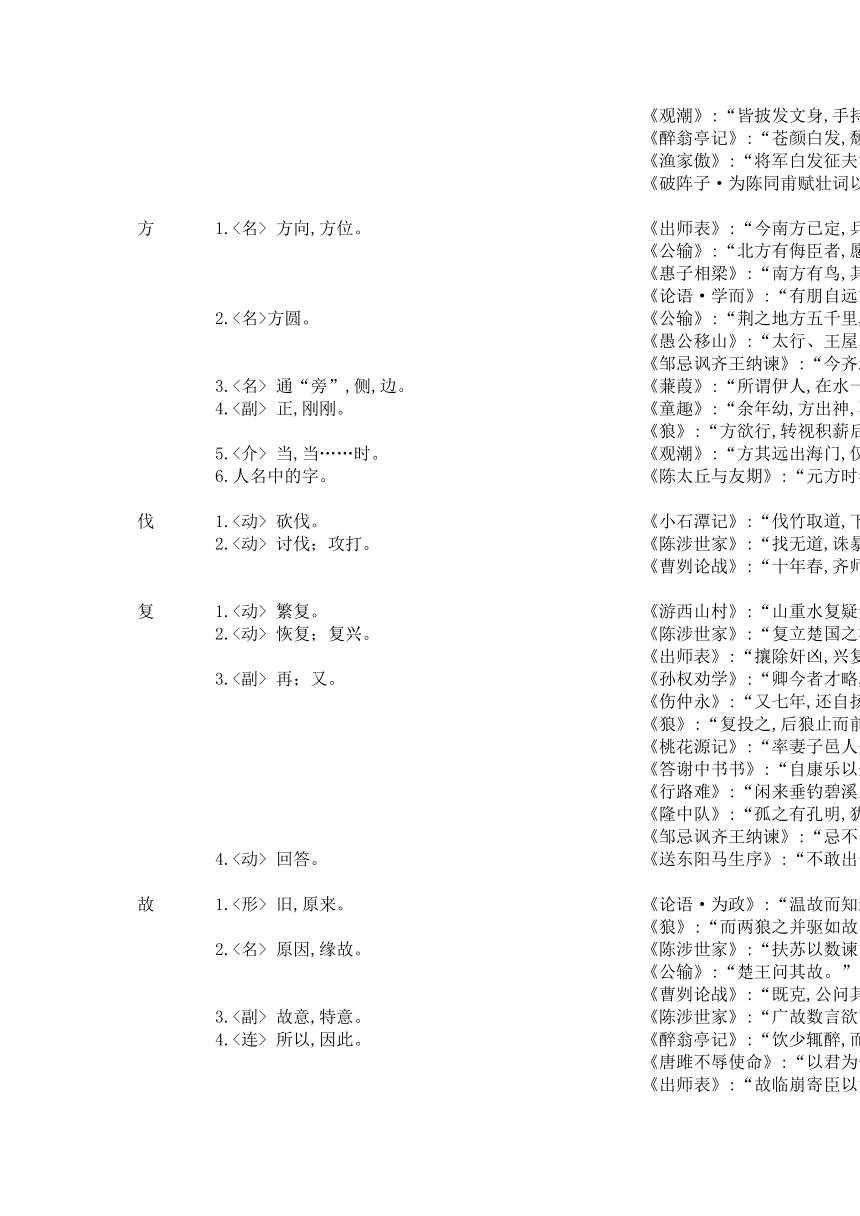

顾 1.<动> 回头看。 《陈太丘与友期》:“元方入门不顾。”

《狼》:“顾野有麦场,场主积薪其中”。(顾:这里指往旁边看。)

2.<动> 看 《山市》:“相顾惊疑,念近中无此禅院。”

《行路难》:“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。”

3.<动> 拜访;探望。 《隆中队》:“将军宜枉驾顾之。”

《出师表》:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。”

固 1.<动> 巩固。 《得道多助,失道寡助》:“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险”。

2.<形> 顽固。 《愚公移山》:“汝心之固,固不可彻”。

3.<副> 本来。 《伤仲永》:“今夫不受之天,固众人。”

《陈涉世家》:“卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子固非鱼也,子之不知鱼之乐全矣!”

4.<副> 坚决。 《公输》:“公输盘曰:‘吾义固不杀人。’”

5.<连> 固然。 《庄子与惠子游于濠梁》:“我非子,固不知子矣”。

归 1.<动> 女子出嫁。 《大道之行也》:“男有分,女有归。”

2.<动> 返回;回来;回去。 《渔家傲》:“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。”

《次北固山下》:“乡书何达处 归雁洛阳边。”

《塞翁失马》:“其马将朝骏马而归。”

《木兰诗》:“将军百战死,壮士十年归。”

《狼》:“一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。”

《石壕吏》:“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”

《望岳》:“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

3.<动> 归依。 《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归 ”

4.<动> 聚拢。 《醉翁亭记》:“若夫日出而林霏开,云归而岩穴瞑”。

观 1.<动> 看。 《童趣》:“昂首观之,项为之强。”

《岳阳楼记》:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。”

2.<动> 观赏。 《观沧海》:“东临碣石,以观沧海。”

《伤仲永》:“其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。”

《爱莲说》:“可远观而不可亵玩焉。”

1.<名> 景象。 《岳阳楼记》:“此则岳阳楼之大观也”

4.<动> 阅读。 《送东阳马生序》:“余因得遍观群书。”

国 1.<名> 国家。 《春望》:“国破山河在,城春草木深。”

2.<名> 国事。 《陈涉世家》:“等死,死国可乎 ”

3.<名> 诸候的封地。 《陈涉世家》:“复力楚国之社稷,功宜为王。”

《公输》:“荆国有余于地而不足于民”。

4.<名> 地势;地方。 《隆中对》:“;国险而民附,贤能为之用”。“此用武之国”。“民殷富而不知存恤”。

5.<名> 国都。 《岳阳楼记》:“则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目箫然,感极而悲者矣。”

《惠子相梁》:“搜于国中三日三夜。”

6.<名> 国防。 《得道多助,失道寡助》:“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”

恨 1.<动> 叹恨,不满意。 《陈涉世家》:“辍耕之垄上,怅恨久之”。

2.<形> 遗憾。 《出师表》:“先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。”

3.<动> 怨恨。 《春望》:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

《水调歌头(明月几时有)》“不应有恨,何事长向别时圆 ”

会 1.<动> 聚会;集会。 《岳阳楼记》:“迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎 ”

《陈涉世家》:“数日,号令召三老、豪杰与皆来会计事。”

2.<副> 适逢,正赶上。 《口技》:“会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障”。

《陈涉世家》:“会天大雨,道不通,度已失期。”

3.<副> 终将;定将。 《望岳》:“会当凌绝顶,一览众山小。”

《行路难》:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”

《江城子·密州出猎》:“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”

4.<动> 体会,领会。 《五柳先生传》:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”

或 1.<代> 有的;有人。 《山市》:“而楼上人往来屑屑,或凭或立,不一状。”

《伤仲永》:“邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。”

《陈涉世家》:“今或闻无罪,二世杀之。”“项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。”

《惠子相梁》:“或谓惠子曰:‘庄子来,欲代子相。’”

2.<副> 有时。 《三峡》:“或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵”。

《五柳先生传》:“亲旧知其如此,或置洒而招之;造饮辄尽,期在必醉。”

《马说》:“马之千里者,一食或尽粟一石。”

《送东阳马生序》:“或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复”。

《岳阳楼记》:“而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金”。

3.<副> 或许,也许。 《岳阳楼记》:“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 ”

疾 1.<名> 病,疾病。 《大道之行也》:“矜寡孤独废疾者皆有所养”。(废疾:残疾人。)

2.<名> 毛病,缺点。 《公输》:“必为有窃疾矣。”

1.<形> 快。 《三峡》:“其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。”

即 1.<副> 就要;就。 《孙权劝学》:“士别三日,即更刮目相待”。

《陈涉世家》“死即举大名耳”。

《白雪歌送武判官归京》:“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。”

《送东阳马生序》:“余幼时即嗜学。”

2.<副> 当即;立即。 《伤仲永》:“父异焉,借旁近与之,即书诗四句”。

《桃花源记》:“太守即遣人随其往”。

3.<动> 就是。 《己亥杂诗》:“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。”

《咏雪》:“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。”

4.<连> 与“则”用法相同,可译为“那就”。 《陈涉世家》:“且壮士不死即已”。

假 1.<动> 借。 《送东阳马生序》:“每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。”

2.<动> 不真,这里是“假装”。 《狼》:“乃悟前狼假寐,盖以诱敌。”

间 1.<名> 中间,当中。 《童趣》:“一日,见二虫斗草间”。

《三峡》:“其间千二百里”。“悬泉瀑布,飞漱其间”。

《马说》:“骈死于槽枥之间。”

《送东阳马生序》:“余则缊袍敝衣处其间”。

《生于忧患,死于安乐》:“傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中”。

《水调歌头(明月几时有)》:“起舞弄清影,何似在人间。”

2.<名> 时候,期间。 《出师表》:“受任于败军之际,奉命于危难之间”。

3.<量>房间。 《山坡羊·潼关怀古》:“伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。”

《茅屋为秋风所破歌》:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

4.jian四声<副> 私自,偷着。 《陈涉世家》:“又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火”。

5.<动> 断绝,隔绝。 《桃花源记》:“不复出焉,遂与外人间隔。”(间隔:断绝往来。)

6.<动> 间或,偶然。 《邹忌讽齐王纳谏》:“数月之后,时时而间进”。

7.<动> 参与。 《曹刿论战》:“肉食者谋之,又何间焉 ”

8.<动> 夹杂。 《口技》:“中间力拉崩倒之声,火爆声”。

见 1.<动> 看到,看见。 《童趣》:“见藐小之物必细察其纹理”。

《论语·里仁》:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

《山市》:“奂山山市,邑八景之一也,然数年恒不一见。”

《木兰诗》:“昨夜见军贴,可汗大点兵”。

《白雪歌送武判官归京》:“山回路转不见君,雪上空留马行处。”

《小石潭记》:“下见小潭,水尤清洌。”

2.<动> 拜见;进见。 《公输》:“行十日十夜而至于郢,见公输盘。”

《惠子相梁》:“惠子相梁,庄子往见之。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“于是入朝见威王”。

3.<动> 接见,召见。 《曹刿论战》:“公将战,曹刿请见。”

4.<动> 遇见,碰见。 《两小儿辩日》:“孔子东游,见两小儿辩斗。”

5.<动> 引见。 《公输》:“胡不见我于王 ”

6.通“现”,出现。 《西江月》:“旧时茅店社林边,路转溪头忽见”(溪头:应为“溪桥”。)

《马说》:“食不饱,力不足,才美不见”。

《茅屋为秋风所破歌》:“何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

简 1.<动> 简单,简易。 《游山西村》:“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”

2.<动> 挑选,选拔。 《核舟记》:“盖简桃核修狭者为之。”

《出师表》:“此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。”(简拔:选拔。)

将 1.<动> 扶持。 《木兰诗》:“爷娘闻女来,出郭相扶将”。

2.<动> 带领。 《塞翁失马》:“居数月,其马将胡骏马而归。”

3.<名> 将军。 《木兰诗》:“将军百战死,壮士十年归。”

《咏雪》:“左将军王凝之妻也。”

《白雪歌送武判官归京》:“将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。”

4.<动> 拿起。 《赤壁》:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。”

5.<副> 将要,就要。 《智子疑邻》:“不筑,必将有盗。”

《答谢中书书》:“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”。

《满井游记》:“柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许。”“余之游将自此始”。

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也”。

《曹刿论战》:“齐师伐我,公将战。”

6.<副> 想要,打算。 《狼》:“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。”

《行路难》:“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。”

《隆中对》:“然志犹未已,君谓计将安出 ”

7.<动> 带(兵)。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

8.<名> 将领。 《陈涉世家》“项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。”“王候将相宁有种乎!”

尽 1.<动> 没了,完了。 《狼》:“一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。”

《望江南》:“过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。”

2.<动> 到头,消失。 《桃花源记》:“林尽水源,便得一山”。

《渡荆门送别》:“山随平野尽,江入大荒流。”

3.<动> 穷尽;用尽。 《观潮》:“既而尽奔腾分合五阵之势”。

《出师表》:“至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允、之任也。”

《公输》“公输盘之攻械尽,子墨子之守圉有余。”

4.<动> 吃完。 《马说》:“马之千里者,一食或尽粟一石。”

5.<动> 尽兴。 《五柳先生传》:“造饮辄尽,期在必醉。”

6.<动> 全部取得。 《隆中对》:“荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀”。

7.<副> 都,全。 《童趣》:“舌一吐而二虫尽为所吞。”

就 1.<动> 接近,趋向。 《孙权劝学》:“蒙乃始就学。”

《隆中对》:“庶日:‘此人可就见,不可屈致也。’”

2.<动> 完成。 《伤仲永》:“自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。”

居 1.<动> 坐在,在。 《核舟记》:“佛印居右,鲁直居左。”“居右者椎髻仰面,左手倚一衡木”。

2.<动> 居住。 《满井游记》:“始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。”

《愚公移山》:“北山愚公者,年且九十,面山而居。”

3.<动> 留,停留。 《小石潭记》:“以其境过清,不可久居,乃记之而去。”

4.<动> 处于,处在。 《岳阳楼记》:“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”

5.<动> 经过。 《塞翁失马》:“居数月,其马将胡骏马而归。”

6.<副> 居然;竟然。 《山市》:“未几,高垣睥睨,连亘六七里,居然城郭矣。”

7.<名> 居延:故址在现在内蒙古额济纳旗一带。 《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。”

举 1.<动> 推荐,推举。 《出师表》:“是以众议举宠为督。”

2.<动> 被任用,被选拔。 《生于忧患,死于安乐》:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”。

3.<动> 发动。 《陈涉世家》:“今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎 ”“死即举大名耳”。

绝 1.<动> 断,断绝。 《醉翁亭记》:“往来而不绝者,滁人游也。”

2.<动> 尽,穷尽。 《公输》:“虽杀臣,不能绝也。”

3.<动> 隔绝,隔断。 《三峡》:“至于夏水襄陵,沿溯阻绝。”

4.<形> 与人世隔绝的。 《桃花源记》:“自云先世避时乱,率妻子邑人来此绝境”。

5.<动> 停止;消失。 《石壕吏》:“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”

《茅屋为秋风所破歌》:“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。”

《三峡》:“空谷传响,哀转久绝。”

《与朱元思书》:“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。”

《口技》:“忽然抚尺一下,群响毕绝。”

《湖心亭看雪》:“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。”

6.<副> 极,非常。 《核舟记》:“佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。”

《三峡》:“绝囐多生怪柏”。

7.<形> 到了极点。 《口技》:“满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。”

《与朱元思书》:“奇山异水,天下独绝。”

《望岳》:“会当凌绝顶,一览众山小。”

类 1.<名> 种类。 《公输》:“臣以王吏之政宋也,为与此同类。”

2.<动> 像。 《核舟记》:“佛印绝类弥勒”。

3.<名> 事理。 《公输》:“义不杀少而杀众,不可谓知类。”

临 1.<动>到;靠近。 《观沧海》:“东临碣石,以观沧海。”

《醉翁亭记》:“临溪而渔,溪深而鱼肥”。

《醉翁亭记》:“有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。”

2.<动> 面对,对着。 《马说》:“执策而临之,曰:‘天下无马!’”

《出师表》:“今当远离,临表涕零,不知所言。”

《岳阳楼记》:“把洒临风,其喜洋洋者矣。”

3.<副> 将要,快要。 《出师表》:“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。”

良 1.形> 好,良好。 《塞翁失马》:“家富良马,其子好骑,堕而折其髀。”

《桃花源记》:“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。”(良:引伸为肥沃。)

2.<形> 善良。 《出师表》:“侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实”。“此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之”。

3.<副> 真,实在 《三峡》:“清荣峻茂,良多趣味。”

名 1.<名> 名字。 《木兰诗》:“卷卷有爷名。”

《伤仲永》:“即书诗四句,并自为其名。”

《核舟记》:“其船背稍夷,则题名其上”。

《惠子相梁》:“南方有鸟,其名为鵷鶵,子知之乎 ”

2.<动> 起名,命名。 《醉翁亭记》:“名之者谁 太守自谓也。”

3.<动> 叫,叫作。 《山市》:“见山上人烟市肆,与世无别,故又名‘鬼市’。”

4.<名> 名义,名分。 《陈涉世家》:“且壮士不死即已,死即举大名耳”。

5.<名> 名望,名声。 《隆中对》:“曹操比于袁绍,则微而众寡”。

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:“了却君王天下事,赢得生前身后名。”

6.<动> 说出。 《口技》:“人有百口,口有百舌,不能名其一处也。”

7.<动> 有名,闻名。 《陋室铭》:“山不在高,有仙则名。”

8.<形> 名贵的,著名的。 《马说》:“故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。”

《送东阳马生序》:“又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”

期 1.<动> 约定。 《陈太丘与友期》:“陈太丘与友期行,期日中”。

2.<动> 期望。 《五柳先生传》:“造饮辄尽,期在必醉。”

3.<名> 期限。 《陈涉世家》:“会天大雨,道有通,度已失期。失期,法皆斩。”

4.<名> 满(一年)周(年)。 《邹忌讽齐王纳谏》:“期年之后,虽欲言,无可进者。”(期年:满一年。)

奇 1.<形> 不同寻常的。 《核舟记》:“明有奇巧人曰王叔远”。(奇:奇妙。)

《与朱元思书》:“奇山异水,天下独绝。”(奇:奇丽。)

2.<名> 奇丽景色。 《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”

3.<动> 以……为奇,对……感到惊奇。 《伤仲永》:“邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。”

4.ji1<名> 零数。 《核舟记》:“舟首尾长约八分有奇”。

穷 1.<形> 贫穷。 《鱼我所欲也》:“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与 ”

2.<形> 尽,深。 《送东阳马生序》:“穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。”(穷冬:隆冬,冬季里最冷的一段时期。隆,深厚,程度深。)

3.<动> 穷尽:完结。 《醉翁亭记》:“四时之景不同,而乐亦无穷也。”

《愚公移山》:“子子孙孙无穷匮也”。

《与朱元思书》:“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。”

4.<动> 走到尽头。 《桃花源记》:“复前行,欲穷其林。”

求 1.<动> 要,请求。 《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。”

《口技》:“又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“客之美我者,欲有求于我也。”

2.<动> 讲求,要求。 《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。

《马说》:“且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ”

3.<动> 希求,追求。 《出师表》:“苟全性命于乱世,不求闻达于诸候。”

《关雎》:“窈窕淑女,寤寐求之。”

4.<动> 探求。 《岳阳楼记》:“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 ”

去 1.<动> 离开,离去。 《陈太丘与友期》:“过中不至,太丘舍去,去后乃至。”“待君久不至,已去。”“友人便怒:‘非人哉!与人期行相委而去。’”

《木兰诗》:“旦辞爷娘去,暮宿黄河边”。

《桃花源记》“停数日,辞去。”

《岳阳楼记》:“登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。”

《得道多助,失道寡助》:“委而去之,是地利不如人和也。”

《小石潭记》:“以其境过清,不可久居,乃记之而去。”

《渔家傲》:“衡阳雁去无留意。”

《白雪歌送武判官归京》:“轮台东门送君去,去时雪满天山路。”

《五柳先生传》:“既醉而退,曾不吝情去留。”

2.<动> 距离。 《两小儿辩日》:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

3.<动> 表示行为的趋向。 《水调歌头(明月几时有)》:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”

《茅屋为秋风所破歌》:“公然抱茅人竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。”

遣 1.<动> 派,差遣。 《桃花源记》:“太守即遣人随其往,寻向所志”。

《江城子·密州出猎》:“持节云中,何日遣冯唐 ”

若 1.<动> 像,好像。 《山市》:“中有楼若者,堂若者,坊若者,历历在目,以亿万计。”

《咏雪》:“未若柳絮因风起。”

《木兰诗》:“万里赴戎机,关山度若飞。”

《桃花源记》:“山有小口,仿佛若有光。”

《核舟记》:“右手攀右趾,若啸呼状。”

《与朱元思书》:“急湍甚箭,猛浪若奔。”

《送东阳马生序》:“左佩刀,右备容臭,烨然若神人。”

《小石潭记》:“皆若空游无所依”。

《满井游记》:“一望空阔,若脱笼之鹄。”

《邹忌讽齐五纳谏》:“令初下,群臣进谏,门庭若市”。

《岳阳楼记》:“若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空”。(若夫:用在一句话的开头引起下文。近似“像那。”)

2.<动> 及,比得上。 《送东阳马生序》:“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“徐公不若君之美也。”

《愚公移山》:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。”

3.<代> 你。 《陈涉世家》:“佣者笑而应曰:‘若为佣耕,何富贵也 ’”

4.<代> 此,这样的。 《五柳先生传》:“其言兹若人之俦乎 ”

5.<连> 假如,如果。 《游西山村》:“从今若许闲乘月,拄仗无时夜叩门。”

《唐雎不辱使命》:“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”

《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”。

6.用于词尾,可译为“……一样”。 《公输》:“舍其粱肉,邻有糠糟而欲窃之——此为何若人 ”

善 1.,形> 美好,好。 《论语·述而》:“择其善者而从之,其不善者而改之。”

《唐雎不辱使命》:“大王加惠,以大易小,甚善。”

《出师表》:“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。”

2.<名> 善事,好事。 《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”

3.<动> 友好,亲善。 《隆中对》:“惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。”

4.<动> 精通,擅长,善于。 《塞翁失马》:“近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。”

《口技》:“京中有善口技者。”

《观潮》:“吴儿善泅者数百”。

5.<形> 应答之词,表示同意。可译为“好”。 《隆中对》:“先主曰:‘善!’于是与亮情好日密。”

《公输》:“善哉。吾请无攻宋矣。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“王曰:‘善。’”

稍 1.<副> 稍微,稍稍,略微。 《核舟记》:“其船背稍夷,则题名其上”。

《送东阳马生序》:“录毕,走送之,不敢稍逾约。”“先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。”

《满井游记》:“廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井。”

2.<副> 渐渐。 《伤仲永》:“邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。”

《口技》:“宾客意少舒,稍稍正坐。”

胜 1.<动> 取胜,胜利。 《得道多助,失道寡助》:“三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。”“故君子有不战,战必胜矣。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“此所谓战胜于朝廷。”

2.<动> 赢。 《醉翁亭记》:“射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。”

3.<形> 优美的。 《岳阳楼记》:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。”

4.人名中的字。 《陈涉世家》:“陈胜者,阳城人也,字涉。”

5.<动> 能承受。 《春望》:“白头搔更短,浑欲不胜簪。”

《水调歌头(明月几时有)》:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”

6.<形> 尽。 《隆中对》:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。”

《出师表》:“深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。”

师 1.<名> 军队。 《曹刿论战》:“十年春,齐师伐我。”

2.<名> 老师。 《送东阳马生序》:“又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”

《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”

《论语·述而》:“三人行,必有我师焉。”

食 1.<动>吃,吃饭。 《观潮》:“饮食百物皆倍穹常时。”

《马说》:“马之千里者,一食或尽粟一石。”“食不饱,力不足,才美不外见”。

《惠子相梁》:“非练实不食,非醴泉不饮。”

《曹刿论战》:“肉食者谋之,又何间焉 ”

《行路难》:“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。”

《陈涉世家》:“卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。”

《五柳先生传》:“每有会意,便欣然忘食。”

《送东阳马生序》:“寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。”

2.<名> 饭,饭食,食物,吃的东西。 《桃花源记》:“便要还家,设酒杀鸡作食。”

《鱼我所欲也》:“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。”

《隆中对》:“百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎 ”

《曹刿论战》:“衣食所安,弗敢专也。”

3.<动> 通‘饲’,喂。 《马说》:“食马者不知其能千里而食也。”“食之不能尽其材”。

识 1.<动> 认识。 《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。”

《鱼我所欲也》:“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与 ”

使 1<动> 派。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

《唐雎不辱使命》:“秦王使人谓安陵君曰:‘寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!’”

2.<动> 让,叫。 《童趣》:“又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观”。

《伤仲永》:“日扳仲永环谒于邑人,不使学。”

《大道之行也》:“使老有所终,壮有所用,幼有所长”。

《出师表》:“不宜偏私,使内外异法也。”

《归园田居》:“衣沾不足惜,但使愿无违。”

3.<连> 假如,假使。 《鱼我所欲也》:“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者可不用也 ”

始 1.<副> 刚,刚刚。 《两小儿辩日》:“我以日始时去人近,而日中时远也。”

《愚公移山》:“始龀,跳往助之。”

《满井游记》:“于时冰皮始解,波色乍明”。

2.<动> 开始。 《孙权劝学》:“蒙乃始就学。”

3.<副> 才,方才。 《山市》:“见宫殿数十所,碧瓦飞甍,始悟为山市。”

视 1.<动> 看,望。 《童趣》:“定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽”。

《口技》:“撤屏视之,一人、一桌、一倚、一扇、一抚尺而已。”

《狼》:“方欲行,转视积薪后”。

《与朱元思书》:“游鱼细石,直视无碍。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。”

《惠子相梁》:“仰而视之曰:‘吓!今子欲以子之梁国而吓我邪 ’”

《核舟记》:“矫首昂视,神情与苏、黄不属”。

2.<动> 察看。 《曹刿论战》:“下视其辙,登轼而望之。”

3.<名> 视线,目光。 《核舟记》:“其人视端容寂,若听茶声然。”

是 1.<代> 此,这。 《论语·为政》:“知之为知之,不知为不知,是知也。”

《口技》:“当是时,妇手拍儿声”。

《大道之行也》:“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。”

《送东阳马生序》:“以是人多以书假余,余因得遍观群书。”

《出师表》:“是以先帝简拔以遗陛下。”

《湖心亭看雪》:“是日更定,余拿一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。”

《隆中对》:“由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。”

《得道多助,失道寡助》:“然而不胜者,是天时不如地利也。”

2.<代> 这样,这种做法。 《观潮》:“杨诚斋诗云‘海涌银为郭,江横玉系腰’者是也。”

《马说》:“是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见。”

《岳阳楼记》:“是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 ”

《隆中对》:“诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也,必先若其心志,劳其筋骨”。

《鱼我所欲也》:“是亦不可以已乎 此之谓失其本心。”

3.<动> 是,表示肯定的判断。 《木兰诗》:“同行十二年,不知木兰是女郎。”“双兔傍地走,安能辨我是雄雌 ”

《桃花源记》:“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。”

《陋室铭》:“斯是陋室,惟吾德馨。”

《水调歌头(明月几时有)》:“不知天上宫阙,今夕是何年。”

《已亥杂诗》:“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

适 <副> 正好。 《满井游记》:“而此地适与余近,余之游将自此始,恶能无纪 ”

书 1.<动> 书写,写。 《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。”

《陈涉世家》:“乃丹书帛曰‘陈胜王’,置人所罾鱼腹中”。

2.<名> 字,文字。 《陈涉世家》:“卒买鱼烹食,得鱼腹中书。”(书:指写有“陈胜王”三字的绸条。)

3.<名> 信,书信。 《次北固山下》:“乡书何达处 归雁洛阳边。”

《春望》:“烽火连三月,家书抵万金。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“上书谏寡人者,受中赏”。

4.<名> 名册。 《木兰诗》:“军书十二卷,卷卷有爷名。”

5.<名> 书,书籍。 《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。

《送东阳马生序》:“家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。”

6.官名中的字。 《出师表》:“侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣”。

《木兰诗》:“可汗问所欲,木兰不用尚书郎”。

孰 1.<代> 谁,哪个。 《两小儿辩日》:两小儿笑曰:‘孰为汝多知乎 ’

《孙权劝学》:“卿言多务,孰若孤 ”

《隆中对》:“百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎 ”

《邹忌讽齐王纳谏》:“朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:‘我孰与城北徐公美 ’”

2.<开> 通“熟”,仔细。 《邹忌讽齐王纳谏》:“明日徐公来,孰视之,自以为不如。”

属 1.<名> 属下,部属。 《陈涉世家》:“召令徒属曰:‘公筹遇雨,皆已失期,失期当斩。’”

2.<名> 类。 《桃花源记》:“有良田美池桑竹之属。”

《曹刿论战》:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

3.<动>(相)类似。 《核舟记》:“佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。”

4.<名> 属国:典属国的简称,这里指诗人自己使者的身

份。一说“属国”即附属国。 《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。”

5.zhu 三声。<动>连续 《三峡》:“属引凄异,空谷传响。”

6.<动> 通“嘱”,嘱托。 《岳阳楼记》:“属予作文以记之。”

数 (一)shu 三声<动> 计数,点数。 《山市》:“层层指数,楼愈高,则明渐少。数至八层,裁如星点。”

《核舟记》:“珠可历历数也。”

《降中对》:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可数。”

(二)shu 四声 1.<数> 几,几个。 《童趣》:“神定,捉吓蟆,鞭数十”。

《山市》:“奂山山市,邑八景之一也,然数年恒不一见。”“见宫殿数十所,碧瓦飞瞢,始悟为山市。”

《狼》:“以刀劈狼首,又数刀毙之。”

《观潮》:“艨艟数百,分列两案”。

《送东阳马生序》:“穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。”

《桃花源记》:“忽逢桃花林,夹岸数百步”。

《塞翁失马》:“居数月,其马将胡骏马而归。”

《满井游记》:“偕数友出东直,至满井。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“数月之后,时时而间进。”

(三)shuo 4 <副> 屡次,多次。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵”“广故数言欲亡”。“项燕为楚将,数有功”。

说 (一)shuo 1 1.<动> 说,讲说。 《西江月》:“稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”

《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此。”(说:陈述。)

《湖心亭看雪》:“及下船,舟子喃喃曰:‘莫说相公痴,更有痴似相公者!’”

《过零丁洋》:“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。”

《武陵春》:“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟!”

2.<名> 一种文体 如:《爱连说》、《马说》

(二) yue4 3.<形> 通“悦”,高兴。 《论语·学而》:“学而时习之,不亦说乎 ”

《公输》:“子墨子曰:‘北方有侮臣者,愿借子杀之。’公输盘不说。”

4.人名。 《生于忧患,死于安乐》:“傅说举于版筑之间”。

素 1.<形> 未染色的。 《童趣》:“又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣”

2.<形> 不加装饰的。 《陋室铭》:“可以调素琴,阅金经。”

3.<形> 白色的。 《三峡》:“春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影”。

4.<动> 白色的丝织品,这里指穿丧服。 《唐雎不辱使命》:“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”

5.<副> 平时,向来。 《陈涉世家》:“吴广素爱人,士卒多为用者。”

隧 <动> 打洞。 《狼》:“方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。”

戍 <动> 防守,守边。 《石壕吏》:“三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。”

《陈涉世家》:“发闾左者適戍渔阳,九百人屯大泽乡。”“籍第令毋斩,而戍死者固十六七。”

汤 (一) tang1 一声 1.<名> 热水。 《两小儿辩日》:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”。

《送东阳马生序》:“媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。”

(二) shang 一声 2.汤汤:水波浩荡的样子。 《岳阳楼记》:“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”。

徒 1.<动> 步行。 《满井游记》:“风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。”

2.<名> 同类的人。 《陈涉世家》:“召令徒属曰:‘公等遇雨,皆已失期’”。

3.<形> 光。 《唐雎不辱使命》:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”

4.<副> 只。 《唐雎不辱使命》:“而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

亡 (一) wang2 1.<动> 逃,逃跑,逃走。 《塞翁失马》:“马无故亡而入胡。”

《陈涉世家》:“今亡亦死,举大计亦死”。“或以为死,或以为亡。”

2.<动> 丢失。 《智子疑邻》:“暮而果大亡其财”。

3.<动> 灭亡。 《山坡羊·潼关怀古》:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”

《出师表》:“此诚危急存亡之秋也。”

《生于忧患,死于安乐》:“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”。

《唐雎不辱使命》:“夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(二)wu2 4.通“无”,没有。 《愚公移山》:“河曲智叟亡以应。”

微 1.<副> 稍微,略微。 《口技》:“满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。”

《核舟记》:“各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

《满井游记》:“土膏微润”。

《江城子·密州出猎》:“鬓微霜,又何妨!”

2.<形> 轻微,低贱。 《隆中对》:“曹操比于袁绍,则名微而众寡”。

3.<副> 隐约地,暗暗地。 《口技》:“微闻有鼠作作索索”。

4.<副> 没有。 《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归 ”

闻 1.<动> 听见,听到。 《口技》:“但闻屏障中抚尺一下”。“遥闻深巷中犬吠”。

《木兰诗》:“不闻机抒声,惟闻女叹息。”“不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅”。

《石壕吏》:“如闻泣幽咽。”

《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。”

《小石潭记》:“隔篁竹,闻水声”。

《醉翁亭记》:“渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。”

2.<动> 听说。 《爱莲说》:“陶后鲜有闻。”

《公输》:“子墨子闻之,起于鲁,行十日十夜而至于郢,见公输盘。”

《伤仲永》:“余闻之也久。”

《山市》:“又闻有早行者,见山上人烟市肆,与世无别”。

《桃花源记》:“村中闻有此人,咸来问讯。”

《陈涉世家》:“吾闻二世少子也”。

《唐雎不辱使命》:“公亦尝闻天子之怒乎 ”

《愚公移山》:“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。”

3.<动> 使……听到。 《邹忌讽齐王纳谏》:“闻寡人之耳者,受下赏。”

4.<动> 扬名,闻名。 《出师表》:“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。”

5.<名> 见闻,知识。 《送东阳马生序》:“故余虽愚,卒获有所闻。”

6.<名> 声誉,名声。 《伤仲永》:“不能称前时之闻。”

文 1.<名> 诗文,文章。 《咏雪》:“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。”

《五柳先生传》:“常著文章自娱”。

《岳阳楼记》:“属予作文以记之。”

《醉翁亭记》:“醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。”

2.<名> 文字。 《核舟记》:“文曰‘天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻’”。

3.<名> 文采。 《伤仲永》:“自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。”

4.<名> 文理,花纹。 《公输》:“荆有长松文梓楩楠豫章”。

5.<动> 文身:在身体上刺画有色的图案或花纹。 《观潮》:“皆披发文身”。

6.<形> 彩饰。 《公输》:“舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之”。

鲜 (一)xian1 1.<形> 新鲜。 《送东阳马生序》:“寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。”

2.<形> 鲜嫩,鲜艳,鲜明。 《桃花源记》:“芳草鲜美”。

《满井游记》:“娟然如拭,鲜妍明媚”。

(二)xian3 3.<形> 少。 《爱莲说》:“陶后鲜有闻。”

相 (一)xiang1 1.<副> 互相。 《山市》:“高插青冥,相顾惊疑”。

《塞翁失马》:“父子相保。”

《木兰诗》:“出郭相扶将”。

《桃花源记》:“鸡犬相闻。”

《核舟记》:“其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

《记承天寺夜游》:“相与步于中庭”(相与:共同,一起)

《观潮》:“人物略不相睹”。

《与朱元思书》:“负势竟上,互相轩邈”。

《陈涉世家》:“苟富贵,无相忘。”

2.<副> 表示动作偏向一方,有指代作用,可以代本人, 《陈太丘与友期》:“非人哉!与人期行,相委而去。”(相委:丢下我。)

可以代对方,也可以代第三方. 《孙权劝学》:“士别三日,即更刮目相待”。(相待:看待他。)

《狼》:“狼不敢前,眈眈相向。”(相向:瞪眼朝着他。)

《愚公移山》:“杂然相许。”(相许:赞许他。)

(二)xiang4 3.<名> 宰相。 《陈涉世家》:“王候将相宁有种乎!”

《惠子相梁》:“欲代子相。”

4.<动> 做宰相。 《惠子相梁》:“惠子相梁,庄子往见之。”

5.相公:旧时对士人的尊称。 《湖心亭看雪》:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

信 1.<名> 实情。 《曹刿论战》:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”

2.<名> 信用。 《隆中对》:“将军既帝室之胄,信义著于四海”。(信义:信用和道义。)

《曹刿论战》:“小信未孚,神弗福也。”

3.<动> 讲信用 《陈太丘与友期》:“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”

4.<形> 真诚,诚实。 《论语·学而》:“与朋友交而不信乎 ”

5.<副> 确实,的确。 《隆中对》:“谓为信然。”

6.<动> 信任,相信。 《出师表》:“愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“忌不自信”。

7.<动> 通“伸”(shen1),伸张。 《隆中对》:“孤不度德量力,欲信大义于天下”。

兴 (一)xing1 1.<动> 起,起来。 《核舟记》:“清风徐来,水波不兴”。

《归园田居》:“晨兴理荒秽,带月荷锄归。”

2.<动> 发生。 《大道之行也》:“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”。

3.<动> 发扬。 《出师表》:“若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢”。

4.<动> 复兴。 《陈涉世家》:“大楚兴,陈胜王。”

《隆中对》:“则霸业可成,汉室可兴矣。”

《出师表》:“兴复汉室,还于旧都。”

5.<动> 兴办。 《岳阳楼记》:“政通人和,百废具兴。”

6.<动> 兴建。 《山坡羊·潼关怀古》:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”(兴:特指新朝建立。)

(二)xing4 7.<名> 兴味。 《童趣》:“观之,兴正浓”。

许 (一)xu3 1.<动> 答应。 《唐雎不辱使命》:“安陵君其许寡人!”

《出师表》:“遂许先帝以驱驰。”

2.<动> 赞同。 《愚公移山》:“杂然相许。”

3.<名> 处所,地方。 《五柳先生传》:“先生不知何许人也”。

4.<代> 这样,这么。 《游西山村》:“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”

《武陵春》:“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。”

5.<数> 表示约数。

(1)可译为“上下”,“左右”。 《核舟记》:“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。”

《满井游记》:“麦田浅鬣寸许。”

(2)相当于“来”。 《与朱元思书》:“自富阳至桐庐一百许里”。

《小石潭记》:“潭中鱼可百许头”。

(二)hu3 6.<拟> 许许:一齐用力喊声。 《口技》:“曳屋许许声”。

寻 1.<动> 寻找,找。 《桃花源记》:“太守即遣人随其往,寻向所志”。

《记承天寺夜游》:“念无与为乐者,遂至承天寺张怀民。”

2.,<副> 随即,不久。 《桃花源记》:“未果,寻病终。”

3.寻阳:县名。现在湖北黄梅西南。 《孙权劝学》:“及鲁肃过寻阳,与蒙论议。”

一 1.<数> 一。 《童趣》:“不觉呀然一惊。”

《狼》:“一屠晚归”。

《口技》:“一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。”

《送东阳马生序》:“不敢出一言以复”。

《过零丁洋》:“辛苦遭逢起一经”。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。”

《满井游记》:“局促一室之内”。

《白雪歌送武判官归京》:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

《隆中对》:“则命一上将将荆州之军以向宛洛”。

《出师表》:“宫中府中,俱为一体”。

《渔家傲》:“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。”

《愚公移山》:“寒暑易节,始一反焉。”“曾不能毁山之一毛”。

2.<形> 同一,一样。 《山市》:“或凭或立,不一状。”

3.<副> 全。 《伤仲永》:“传一乡秀才观之。”

《岳阳楼记》:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。”“而或长烟一空,皓月千里”。

4.,<副> 一片。 《岳阳楼记》:“上下天光,一碧万顷”。

5.<数> 第一次。 《曹刿论战》:“一鼓作气,再而衰,三而竭。”

6.<副> 一何:多么。 《石壕吏》:“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”

宜 <动> 应该,应当。 《爱莲说》:“牡丹之爱,宜乎众矣。”

《陈涉世家》:“宜多应者。”“功宜为王。”

《隆中对》:“将军宜枉驾顾之。”

《出师表》:“诚宜开张圣听”。“不宜妄自菲薄”。“陟罚臧否,不宜异同。”“宜付有司论其刑赏”。“不宜偏私,使内外异法也。”

遗 (一)yi2 1.<动> 遗留。 《出师表》:“以光先帝遗德”。“深追先帝遗诏”。

《愚公移山》:“邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。”(遗男:遗孤,孤儿。)

(二)wei3 2.<动> 给予。 《出师表》:“是以先帝简拔以遗陛下。”

已 1.<动> 止,停止。 《论语·泰伯》:“死而后已,不亦远乎 ”

《伤仲永》:“得为众人而已耶 ”

《隆中对》:“然志犹未已,君谓计将安出 ”

《公输》:“然胡不已乎 ”

《鱼我所欲也》:“是亦不可以已乎 ”

《愚公移山》:“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。”

2.<动> 完,完结。 《蒹葭》:“蒹葭采采,白露未已。”

《石壕吏》:“存者且偷生,死者长已矣!”

3.<副> 已经。 《陈太丘与友期》:“待君久不至,已去。”

《狼》:“身已半入,止露尻尾。”

《饮酒》:“此中有真意,欲辨已忘言。”

《出师表》:“今南方已定,兵甲已足”。

《公输》:“已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。”“吾既已言之王矣。”

《庄子与惠子游于濠梁》:“既已知吾知之而问我”。

4.<助> 而已,罢了。 《口技》:“一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。”

《陈涉世家》:“且壮士不死即已,死即举大名耳”

《山市》:“城市依稀而已。”

5.<介> 通“以”。 《隆中对》:“自董卓已来”。

易 <动> 交换。 《唐雎不辱使命》:“寡人欲以五百里之地易安陵”。“大王加惠,以大易小,甚善”。“弗敢易!”

《愚公移山》:“寒暑易节,始一反焉”

意 1.<名> 内容。 《伤仲永》:“其诗以养父母、收族为意”。

2.<名> 心情。 《口技》:“宾客意少舒,稍稍正坐。”

《与朱元思书》:“从流飘荡,任意东西。”

3.<名> 神情。 《狼》:“久之,目似瞑,意暇甚”。

4.<名> 意图。 《隆中对》:“将军岂有意乎 ”

5.<名> 意思。 《渔家傲》:“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。”

《公输》:“公输子之意不过欲杀臣。”

6.<名> 情趣。 《醉翁亭记》:“醉翁之意不在酒”。

7.<动> 想要。 《狼》:“意将遂入以攻其后也。”

益 1.<动> 兴办,增加。 《出师表》:“至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。”

《生于忧患,死于安乐》:“所以动心忍性,曾益其所不能。”

2.<名> 益处,好处。 《孙权劝学》:“自以为大有所益。”

《出师表》:“必能裨补阙漏,有所广益。”

3.<副> 更,更加。 《爱莲说》:“香远益清,亭亭净植”。

《送东阳马生序》:“既加冠,益慕圣贤之道。”

4.益州:汉代州名,在现在四川。 《隆中对》:“益州险塞,沃野千里”。

5.益州:指蜀汉。 《出师表》:“益州疲弊”。

诣 1.<动> 到。 《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此”(诣:到,特指到尊长那里去。)

2.<动> 拜访。 《隆中对》:“由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。”

阴 1.<名> 山的北面,水的南面。 《望岳》:“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

《愚公移山》:“指通豫南,达于汉阴”。“自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。”

2.<形> 天阴。 《水调歌头(明月几时有)》:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”

《岳阳楼记》:“朝晖夕阴,气象万千。”

3.<形> 阴冷。 《岳阳楼记》:“阴风怒号,浊浪排空”。

4.<名> 绿阴。 《醉翁亭记》:“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”。“树林阴翳,鸣声上下”。

《钱塘湖春行》:“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。”

引 1.<动> 拉开(弓)。 《塞翁失马》:“丁壮者引弦而战。”

2.<动> 拉。 《陈太丘与友期》:“友人惭,下车引之”。

3.<动>称引。 《出师表》:“不宜妄自菲薄,引喻失义”。

4.<动> 延长。 《三峡》:“常有高猿长啸,属引凄异”。

语 (一)yu3 1.<动> 谈论。 《陈涉世家》:“旦日,卒中往往语”。

2.<动> 说话。 《口技》:“其夫呓语。”

《核舟记》:“右手指卷,如有所语。”

《石壕吏》:“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”

《武陵春》:“物是人非事事休,欲语泪先流。”

(二)yu4 3.<动> 告诉。 《桃花源记》:“此中人语云:‘不足为外人道也。’”

逾 1.<动> 经过。 《山市》:“逾时,楼渐低”。

2.<动> 越过。 《石壕吏》:“老翁逾墙走,老妇出门看。”

3.<动> 超过。 《送东阳马生序》:“不敢稍逾约。”

狱 <名> 案件。 《曹刿论战》:“小大之狱,虽不能察,必以情。”

欲 1.<动> 想,想要。 《饮酒》:“此中不真意,欲辨已忘言。”

《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。”

《行路难》:“欲渡黄河冰塞川”。

《武陵春》:“欲语泪先流。”

《公输》:“邻有敝舆而欲窃之”。

《马说》:“且欲与常马等不可得”。

《水调歌头(明月几时有)》:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”

《满井游记》:“局促一室之内,欲出不得。”

《出师表》:“欲报之于陛下也。”

《鱼我所欲也》:“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也”。

2.<名> 愿望。 《陈涉世家》:“乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。”

3.<副> 快要,要。 《答谢中书书》:“夕日欲颓,沉鳞竟跃。”

再 1.<数> 第二次。 《曹刿论战》:“一鼓作气,再而衰,三而竭。”

2.<数> 两次。 《送东阳马生序》:“主人日再食”。

《公输》:“子墨子起,再拜”。

彰 <动> 表明,显扬。 《出师表》:“以彰其咎”。

知 (一)zhi1 1.<动> 知道,懂得。 《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”“知之为知之,不知为不知”。

《论语·子罕》:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

《木兰诗》:“同行十二年,不知木兰是女郎。”

《桃花源记》:“乃不知有汉,无论魏晋。”

《五柳先生传》:“先生不知何许人也”。“亲旧知其如此”。

《送东阳马生序》:“足肤皲裂而不知”。

《水调歌头(明月几时有)》:“不知天上宫阙,今夕是何年。”

《小石潭记》:“其岸势犬牙差互,不可知其源。”

《醉翁亭记》:“然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。”

《满井游记》:“始知郊田之外未始无春”。

《陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉!”“百姓多闻其贤,未知其死也。”

《隆中对》:“民殷国富而不知存恤”。

《出师表》:“先帝知臣谨慎”。“临表涕零,不知所言。”

《公输》:“知而不争,不可谓忠。”“吾知所以距子矣”。

《惠子相梁》:“子知之乎 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子非鱼,安知鱼之乐 ”“子非我,安知我不知鱼之乐 ”“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知

鱼之乐全矣!”庄子曰:“‘请循其本。’子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“臣诚知不如徐公美。”

《马说》:“食马者不知其能千里而食也”

2.<动> 明白。 《公输》:“义不杀少而杀众,不可谓知类。”

《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患而死于安乐也。”

3.<动> 了解。 《论语·学而》:“人不知而不愠,不亦君子乎 ”

4.<动> 感到。 《送东阳马生序》:“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”

5.<动> 识得。 《马说》:“其真不知马也。”

(二)zhi4 6.<形> 通“智”,聪明。 《论语·为政》:“是知也。”

7.<形> 通“智”,智慧。 《两小儿辩日》:“孰为汝多知乎 ”

置 1.<动> 放,安放。 《陈涉世家》:“置人所罾鱼腹中。”

《愚公移山》:“且焉置土石 ”

2.<动> 放到一边。 《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。”

3.<动> 摆,摆设。 《五柳先生传》:“亲旧知其如此,或置酒而招之”。

《白雪歌送武判官归京》:“中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。”

致 1.<动> 得到。 《送东阳马生序》:“无从致书以观”。

2.<动> 招致,引来。 《隆中对》:“此人可就见,不可屈致也。”

3.<动> 说,答。 《石壕吏》:“听妇前致词”。

治 1.<动> 研究。 《孙权劝学》:“孤岂欲卿治经为博士邪!”

2.<动> 惩治。 《出师表》:“不效,则治臣之罪”。

逐 1.<动> 追击。 《曹刿论战》:“遂逐齐师。”

2.<动> 竟赛。 《夸父逐日》:“夸父与日逐走,入日”。

走 1.<动> 跑,赶快去。 《夸父逐日》:“夸父与日逐走,入日。”

《木兰诗》:“双兔傍地走,安能辨我是雄雌 ”

《送东阳马生序》:“录毕,走送之。”

2.<动> 逃跑。 《口技》:“两股战战,几欲先走。”

《石壕吏》:“老翁逾墙走,老妇出门看。”

3.<动> 移动,滚动。 《满井游记》:“作则飞沙走砾。”

卒 1.<名> 步兵,士兵。 《陈涉世家》:“爱士卒,楚人怜之。”

2.<副> 最终,终于。 《伤仲永》:“卒之为众人,则其受于人者不至也。”

《送东阳马生序》:“卒获有所闻。”

坐 1.<动> 坐,坐着。 《木兰诗》:“归来见天子,天子坐明堂。”

《狼》:“一狼径去,其一犬坐于前。”

《小石潭记》:“坐潭上,四面竹树环合”。

《核舟记》:“船头坐三人”。

《湖心亭看雪》:“有两人铺毡对坐”。

《邹忌讽齐王纳谏》:“客从外来,与坐谈”。(坐:古人铺席于地,两膝着席,臀部压在脚跟上,叫‘坐’。)

2.<动> 坐下,请坐。 《醉翁亭记》:“起坐而喧哗者,众宾欢也。”

《唐雎不辱使命》:“先生坐!何至于此!”

3.<动> 犯罪。 《晏子使楚》:“王曰:‘何坐 ’曰:‘坐盗’。”

4.<名> 通“座”。 《口技》:“满坐寂然,无敢哗者。”“满坐宾客无不伸颈,侧目”。

5.<介> 因为。 《山行》:“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”

止 1.<动> 停下,停止。 《狼》:“一狼得骨止”。“后狼止而前狼又至。”

《口技》:“妇拍儿亦渐拍渐止。”

《隆中对》:“羽、飞乃止。”

《惠子相梁》:“非梧桐不止”。

2.<动> 阻止。 《愚公移山》:“河曲智叟笑而止曰”。

3.<副> 通“只”,仅仅。 《狼》:“止有剩骨。”“止露尻尾。”“止增笑耳。”

虚词 ----------------------------------------- -------------------------------------------------

故 1.<形> 旧,原来。 《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”(故:学过的知识。)

《狼》:“而两狼之并驱如故。”

2.<名> 原因,缘故。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

《公输》:“楚王问其故。”

《曹刿论战》:“既克,公问其故。”

3.<副> 故意,特意。 《陈涉世家》:“广故数言欲亡,忿恚尉”。

4.<连> 所以,因此。 《醉翁亭记》:“饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。”

《出师表》:“故临崩寄臣以大事也。”

《得道多助,失道寡助》:“故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”

《唐雎不辱使命》:“以君为长者,故不错意也。”

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也”。

及 1.<介> 到了……时候,等到。 《孙权劝学》:“及鲁肃过寻阳,与蒙论议”。

《湖心亭看雪》:“及下船,舟子喃喃曰”。

2.<介> 到,至。 《两小儿辩日》:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”。

《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此。”

3.<动> 比得上。 《邹忌讽齐王纳谏》:“君美甚,徐公何能及君也 ”

4.<连> 和,与。 《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。”

乃 1.<代> 你,你的。 《示儿》:“王师北定中原日,家祭无忘千乃翁。”

2.<副> 于是,就。 《狼》:“屠乃奔倚其下,弛担持刀。”

《孙权劝学》:“蒙乃始就学。”

《岳阳楼记》:“乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。”

《小石潭记》:“以其境过清,不可久居,乃记之而去。”

《陈涉世家》:“陈胜,吴广乃谋曰”。“乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。”

《曹刿论战》:“乃入见。”

《公输》:“杀臣,宋莫能守,乃可攻也。”

3.<副> 才,这才。 《陈太丘与友期》:“过中不至,太丘舍去,去后乃至。”

《送东阳马生序》:“媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。”

《狼》:“乃悟前狼假寐,盖以诱敌。”

《隆中对》:“‘孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。’羽、飞乃止。”

4.<副> 竟然,却。 《桃花源记》:“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。”

5.<动> 是。 《陈涉世家》:“当立者乃公子扶苏。”

其 1.<代> 第三人称代词。

(1) 相当于“他的”。 《智子疑邻》:“其子曰:‘不筑,必将有盗。’其邻人之父亦云。”

《夸父逐日》:“弃其杖,化为邓林。”

《五柳先生传》:“先生不知何许人也,亦不详其姓字”。

《送东阳马生序》:“门人弟子填其室,未尝稍降辞色。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“谓其妻曰:‘我孰与城北徐公美 ’”

《曹刿论战》:“其乡人曰:肉食者谋之,又何间焉 ”

《愚公移山》:“帝感其诚”。

2.相当于“她的”。 《口技》:“遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。”

3.相当于“它的”。 《童趣》:“见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。”

《观沧海》:“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”(其:指海。)

《山市》:“又其上,则黯然缥缈,不可计其层次矣。”“可见其顶”。(其:指楼。)

《伤仲永》:“其文理皆有可观者。”(其:指诗。)

《狼》:“顾野有麦场,场主积薪其中。”(其:指麦场。)

《小石潭记》:“其岸势犬牙差互,不可知其源。”(其:指潭。)

《岳阳楼记》:“乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。”

《醉翁亭记》:“其西南诸峰,林壑尤美”。(其:指滁州城。)

《隆中对》:“此用武之国,而其主不能守”。

《惠子相梁》:“南方有鸟,其名为鵷雏,子知之乎 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“请循其本。”

4.相当于“他们的”。 《论语·述而》:“择其善者而从之,其不善者而改之。”

《狼》:“屠大窘,恐前后受其敌。”

《核舟记》:“其两面三刀膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

《醉翁亭记》:“而不知太守之乐其乐也。”

《湖心亭看雪》:“问其姓氏,是金陵人,客此。”

《生于忧患,死于安乐》:“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

《曹刿论战》:“下视其辙,登轼而望之”。

(2)<代> 第三人称代词。

1.相当于“他”。 《陈涉世家》:“百姓多闻其贤,未知其死也。”

2.相当于“它”。 《两小儿辩日》:“及其日中如探汤”。

《马说》:“食马者不知其能千里而食也。”(其:指千里马。)

《观潮》:“方其远出海门,仅如银线”。(其:指潮。)

3.相当于“他们”。 《两小儿辩日》:“孔子东游,见两小儿辩斗。问其故”。

《送东阳马生序》:“余则緼袍敝衣处其间。”

《醉翁亭记》:“醉能同其乐”。

《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”。

(3)<代> 第一人称代词。相当于“自己的”。 《童趣》:“蹲其身,使与台齐。”

《伤仲永》:“即书诗四句,并自为其名。”

《大道之行也》:“故人不独亲其亲,不独子其子”。

《五柳先生传》:“衔觞赋诗,以乐其志”。

《公输》:“今有人于此,舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之;舍其锦绣,邻有短褐而欲窃之;舍其梁肉,邻有糠糟而欲窃之。”

《鱼我所欲也》:“此之谓失其本心。”

(4)<代> 指示代词。相当于“这”,“那”。 《塞翁失马》:“人皆吊之,其父曰:‘此何遽不为福乎 ’”

《伤仲永》:“其诗以养父母,收族为意”。“父利其然也”。

《智子疑邻》:“其家甚智其子。”(其家:这家。其子:他们的儿子。)

《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”

《五柳先生传》:“其言兹若人之俦乎 ”

《三峡》:“其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。”

《桃花源记》:“复前行,欲穷其林。”

《核舟记》:“其人视端容寂,若听茶声然。”“其船背稍夷,则题名其上”。(其上:它的上面。)

《岳阳楼记》:“其必曰:’先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎。”

(5)<代> 指示代词。相当于“其中。” 《狼》:“其一犬坐于前。”

《口技》:“不能指其一端。”“不能名其一处也。”

《曹刿论战》:“既克,公问其故。”

(6)<副> 表推测。相当于“大概”。 《论语·卫灵公》:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

(7)<副> 表肯定。相当于“其实”。 《马说》:“其真不知马也。”

(8)<副> 表反问。相当于“难道”。 《马说》:“其真无马邪 ”

(9)<助> 用来加重语气。相当于“可要”。 《唐雎不辱使命》:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”

且 1.<副> 犹,尚且。 《伤仲永》:“彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人”。

《马说》:“且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ”

2.<副> 暂且,姑且。 《石壕吏》:“存者且偷生,死者长已矣!”

3.<连> 和,又。 《送东阳马生序》:“盖余之勤且艰若此。”

《蒹葭》:“溯洄从之,道阻且长。”

4.<连> 况且。 《陈涉世家》:“且壮士不死即已,死即举大名耳,王候将相宁有种乎!”

《唐雎不辱使命》:“且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。”

《愚公移山》:“且焉置土石 ”

5.<副> 将近。 《愚公移山》:“北山愚公者,年且九十,面山而居。”

然 1.<代> 这样,那样。 《论语·子罕》:“岁寒,然后知松柏之后凋也”。

《伤仲永》:“父利其然也。”

《马说》:“世有伯乐,然后有千里马。”

《岳阳楼记》:“然则北通巫峡,南极潇湘”。“然则何时而乐耶 ”

《唐雎不辱使命》:“虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易。”

《隆中对》:“谓为信然。”

《出师表》:“然后施行,必能裨补阙漏”。

《公输》:“虽然,公输盘为我为云梯,必取宋。”

《生于忧患,死于安乐》:“人恒过然后能改”。“然后知生于忧患而死于安乐也”。

2.<形> 是的,对的。 《陈涉世家》:“吴广以为然。”

3.作词尾,表状态,相当于“……的样子”,

“……地(的)”,也可以不译出。 《童趣》:“则或千或百,果然鹤也”。“为之怡然称快。”“不觉呀然一惊。”

《山市》:“居然城郭矣。”“尘气莽莽然”。“则黯然缥缈”。

《咏雪》:“公然欣曰:‘白雪纷纷何所似 ’”

《口技》:“满坐寂然,无敢哗者。”“忽然抚尺一下,群响毕绝。”

《桃花源记》:“复行数十步,豁然开朗。”“屋舍俨然”。“黄发垂髫,并怡然自乐。”“闻之,欣然规往。”

《核舟记》:“其人视端容寂,若听茶声然。”

《记承天寺夜游》:“欣然起行。”

《五柳先生传》:“每有会意,便欣然忘食。”

《送东阳马生序》:“左佩刀,右备容臭,烨然若神人”。

《小石潭记》:“佁然不动,俶尔远逝”。

《岳阳楼记》:“满目萧然,感极而悲者矣。”

《醉翁亭记》:“望之蔚然而深秀者。”“有亭翼然临于泉上者”。“杂然而前陈者”。“颓然乎其间者”。

《满井游记》:“晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。”“娟然如拭”。“悠然自得”。

《饮酒》:“采菊东篱下,悠然见南山。”

《行路难》:“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”

《茅屋为秋风所破歌》:“公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得。”

《唐雎不辱使命》:“秦王怫然怒。”

《愚公移山》:“杂然相许。”

4.<连> 然而,但是。 《山市》:“然数年恒不一见。”。

《醉翁亭记》:“然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐”。

《出师表》“然侍卫之臣不懈于内”。

《公输》:“然胡不已乎 ”

《得道多助,失道寡助》:“然而不胜者,是天时不如地利也。”

5.地名中的字。 《使至塞上》:“萧关逢候骑,都护在燕然。”

若 1.<动> 像,好像。 《山市》:“中有楼若者,堂若者,坊若者,历历在目,以亿万计。”

《咏雪》:“未若柳絮因风起。”

《木兰诗》:“万里赴戎机,关山度若飞。”

《桃花源记》:“山有小口,仿佛若有光。”

《核舟记》:“右手攀右趾,若啸呼状。”

《与朱元思书》:“急湍甚箭,猛浪若奔。”

《送东阳马生序》:“左佩刀,右备容臭,烨然若神人”。

《小石潭记》:“皆若空游无所依。”

《满井游记》:“一望空阔,若脱笼之鹄。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“令初下,群臣进谏,门庭若市。”

《岳阳楼记》:“若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空。”(若夫:用在一句话的开头以引起下文。近似“像那”)

2.<动> 及,比得上。 《送东阳马生序》:“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”。

《邹忌讽齐王纳谏》:“徐公不若君之美也。”

《愚公移山》:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。”

3.<代> 称。 《陈涉世家》:“佣者笑而应曰:‘若为佣耕,何富贵也 ’”

4.<代> 此,这样的。 《五柳先生传》:“其言兹若人之俦乎 ”

5.<连> 假如,如果。 《游山西村》:“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”

《唐雎不辱使命》:“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”

《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。”

6.用于词尾,可译为“……样”。 《公输》:“舍其梁肉,邻有糠糟而欲窃之——此为何若人 ”

为 (一)wei2 1.<动> 做,干。 《核舟记》:“为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石。”(为:指雕刻。)

《醉翁亭记》:“酿泉为酒,泉香而酒洌。”(为:酿。)

《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”。

《生于忧患,死于安乐》:“行拂乱其所为”。

《鱼我所欲也》:“则凡可以辟患者何不为也 ”

2.<动> 当,担任。 《孙权劝学》:“孤岂欲卿治经为博士邪!”

《论语·为政》:“温故而新,可以为师矣。”

《陈涉世家》:“项燕为楚将”。“陈胜自立为将军,吴广为都尉。”

3.<动> 筑,造。 《陈涉世家》:“为坛而盟,祭以尉首。。”

《公输》:“公输盘为我为云梯”。

4.<动> 题,写。 《伤仲永》:“即书诗四句,并自为其名。”

5.<动> 看作,当成,当作,结为。 《论语·泰伯》:“仁以为己任,不亦重乎 ”

《唐雎不辱使命》:“以君为长者,故不错意也。”

《童趣》:“以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑。”

《公输》:“墨子解带为城,以牒为械。”。

《五柳先生传》:“因以为号焉。”

《隆中对》:“此可以为援而不可图也。”

6.<动> 成,成为。 《夸父逐日》:“弃其杖,化为邓林。”

《伤仲永》:“卒之为众人”。“不受之人,且为众人”。“得为众人而已耶?”

《小石潭记》:“为坻,为屿,为嵁,为岩。”

《蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜。”(为:凝结,结成。)

7.<动> 以为,认为。 《两小儿辩日》:“孰为汝多知乎?”

《孙权劝学》:“孤常读书,自以为大有所益。”

《口技》:“微笑,默叹,以为妙绝。”

《陈涉世家》:“或以为死,或以为亡。”“吴广以为然。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“明日徐公来,孰视之,自以为不如”。

8.<动> 工是。 《山市》:“始悟为山市。”

《塞翁失马》:“此何遽不为福乎?”

《两小儿辩日》:“此不为远者小而近者大乎?”

《核舟记》:“中轩敞者为舱”。“中峨冠而多髯者为东坡”。

《大道之行也》:“大道之行也,天下为公”。

《陈涉世家》:“若为佣耕,何富贵也?”

《隆中对》:“谓为信然。”

《出师表》:“宫中府中,俱为一体”。

《公输》:“此为何若人?”“必为有窃疾也。”“为与此同类。”

《论语·为政》:“知之为知之,不知为不知,是知也。”

9.<名> 心理活动,心情。 《岳阳楼记》:“或异二者之为”。

10.<语> 表示疑问语气。 《公输》:“夫子何命焉为?”

11.<介> 被。 《童趣》:“舌一吐而二虫皆为所吞。”

《观潮》:“仅有‘敌船’为火所焚”。

《满井游记》:“山峦为晴雪所洗。”

《陈涉世家》:“广素爱人,士卒多为用者。”

《隆中对》:“贤能为之用。”

(二)wei4

12.<介> 给,替。 《论语·学而》:“为人谋而不忠乎?”

《公输》:“公输盘为楚造云梯之械”。

13.<介> 因为。 《童趣》:“昂首观止,项为之强。”“为之怡然称快。”

14.<介> 为了。 《鱼我所欲也》:“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?”“乡为身死而不受,今为宫室之美为之”。

15.<介> 为了……。后面省略宾语“此”,“之”等。

教材注为“为此”。 《木兰诗》:“愿为市鞍马,从此替爷征。”

16.<介> 向,对。 《桃花源记》:“此人一一为具言所闻”。“不足为外人道也。”

《陈涉世家》:“为天下唱,宜多应者。”

以 1.<动> 认为,以为。 《两小儿辩日》:“我以日始出时去人近”。

《口技》:“以为妙绝。”

《三峡》:“虽乘奔御风,不以疾也。”

《公输》:“臣以王吏之攻宋也,为与此同类。”

《陈涉世家》:“或以为死,或以为亡。”“吴广以为然。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“孰视之,自以为不如”。“皆以美于徐公。”

2.<介> 表示所用的工具、方法,凭借的条件等。

(1)可译为“用”、“拿”。 《山市》:“历历在目,以亿万计。”

《童趣》:“徐喷以烟”。

《孙权劝学》:“蒙辞以军中多务。”

《狼》:“投以骨。”(以:一说“把”)。“以刀劈狼首。”

《伤仲永》:“或以钱币乞之。”

《核舟记》:“能以径寸之木,为宫室”。

《小石潭记》:“全石以为底”。

《醉翁亭记》:“醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。”

《陈涉世家》:“祭以尉首。”

《出师表》:“咨臣以当世之事”。

《公输》:“成,将以攻宋。”

《唐雎不辱使命》:“寡人欲以五百里之地易安陵”。“大王加惠,以大易小”。

(2).可译为“靠”、“凭”、“凭借”。 《唐雎不辱使命》:“而君以五十里之地存者”。

《得道者多助,失道者寡助》:“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”“以天下之所顺,攻亲戚之

所畔。”

《隆中对》:“然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。”

《曹刿论战》:“何以战?”“可以一战。战则请从。”

《愚公移山》:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?”

3.可译为“按照”。 《马说》:“策之不以其道”。

《曹刿论战》:“小大之狱,虽不能察,必以情。”“必以信。”

(3)<介> 起提宾作用。可译为“把”。 《童趣》:“以丛草为林,以虫蚁为兽”。

《论语·泰伯》:“仁以为己任,不亦重乎?”

《伤仲永》:“其诗以养父母、收族为意。”

《五柳先生传》:“宅边有五柳树,因以为号焉。”

《送东阳马生序》:“以是人多以书假余”。

《出师表》:“故临崩寄臣以大事也”。

《唐雎不辱使命》:“以君为长者,故不错意也。”

《曹刿论战》:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”

(4)<连> 表示因果关系,可译为“因”、“因为”。 《塞翁失马》:“此独以跛之故,父子相保。”

《马说》:“不以千里称也”。

《送东阳马生序》:“以是人多以书假余”。“以中有足乐者”。

《小石潭记》:“以其境过清,不可久居”。

《满井游记》:“夫不能以游堕事,潇然于山石草木之间者,惟此官也。”

《岳阳楼记》:“不以物喜,不以己悲”。

《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

《出师表》:“是以先帝简拔以遗陛下。”“先帝不以臣卑鄙”。

《唐雎不辱使命》:“徒以有先生也。”

(5)<连> 表示承接关系,可译为“而”,也可不译。 《观沧海》:“东临碣石,以观沧海。”

《送东阳马生序》:“家贫,无从致书以观”。

《隆中对》:“高祖因之以成帝业。”

(6)<连> 表示修饰关系,可译为“而”;“来”,

也可不译。 《小石潭记》:“近岸,卷石底以出”。

《送东阳马生序》:“手自笔录,计日以还。”“俯身倾耳以请”。“不敢出一言以复”。

《愚公移山》:“河曲智叟亡以应。”

(7)<连> 表示目的关系。

1.可译为“来”、“用来”。 《狼》:“意将遂入以攻其后也。”“乃悟前狼假寐,盖以诱敌。”

《观沧海》:“幸甚至哉,歌以咏志。”

《岳阳楼记》:“属予作文以记之”。

《陈涉世家》:“令辱之,以激怒其众。”“杀之以应陈涉。”

《出师表》:“诚宜开张圣听,以光先帝遗德”。“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理”。

“不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。”“若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎”。

《公输》:“吾从北方闻子为梯,将以攻宋。”

2.可译为“以致”。 《出师表》:“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。”“以伤先帝之明”。

(8)表示时间,方位的界限或范围,用法同现代汉语。 《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”

《观潮》“自既望以至十八日为盛。”

《陈涉世家》:“乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东。”

《出师表》:“受命以来,夙夜忧叹”。

(9)<副>通“已”,已经。 《陈涉世家》:“固以怪之矣。”

因 1.<动> 顺着,就着。 《咏雪》:“未若柳絮因风起。”

《核舟记》:“罔不因势象形,各具情态。”

2.<介> 依靠,凭借。 《隆中对》:“高祖因之以成帝业。”

3.<连> 因此。 《送东阳马生序》:“余因得遍群书。”

《唐雎不辱使命》:“安陵君因使唐雎使于秦。”

4.<副> 于是,就。 《五柳先生传》:“宅边有五柳树,因以为号焉。”

《隆中对》“因屏人曰”。

于 (1)<介> 介绍动作行为发生的时间,处所。

1.可译为“在”。 《童趣》:“私拟作群鹤舞于空中”。

《论语·卫灵公》:“己所不欲,勿施于人。”

《伤仲永》:“于舅家见之,十二三矣。”

《口技》:“于厅事之东北角”。“于是宾客无不变色离席”。

《狼》:“其一犬坐于前。”

《大道之行也》:“货恶其弃于地也,不必藏于己。”

《记承天寺夜游》:“相与步于中庭。”

《观潮》:“并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者”。“出没于惊涛万仞中”。

《马说》:“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。”

《岳阳楼记》:“刻唐贤今人诗赋于其上。”“迁客骚人,多会于此”。

《醉翁亭记》:“有亭翼然临于泉上者”。

《满井游记》:“于时冰皮始解”。

《隆中对》:“欲信大义于天下”。

《出师表》:“然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者”。“试用于昔日”。“躬耕于南阳”。“不求闻达于诸侯。”

“受任于败军之际,奉命于危难之间。”

《生于忧患,死于安乐》:“困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。”

《惠子相梁》:“搜于国中三日三夜。”“于是鸱得腐鼠”。

《庄子与惠子游于濠梁》:“庄子与惠子游于濠梁之上。”

《曹刿论战》:“公与之乘,战于长勺。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“此所谓战胜于朝廷。”

2.可译为“到” 《夸父逐日》:“饮于河、渭;河、渭不足”。

《醉翁亭记》:“太守与客来饮于此”。

《唐雎不辱使命》:“仓鹰击于殿上。”“何至于此!”“安陵君因使唐雎使于秦。”

《隆中对》:“遂用猖蹶,至于今日。”。

《出师表》:“三顾臣于草庐之中。”“还于旧都。”

《公输》:“行十日十夜而至于郢”。

《邹忌讽齐王纳谏》:“皆朝于齐。”

《愚公移山》:“指通豫南,达于汉阴”。“箕畚运于渤海之尾。”

3.可译为“从”。 《大道之行也》:“力恶其不出于身也。”

《醉翁亭记》:“渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者”。

《唐雎不辱使命》:“受地于先王,愿终守之,弗敢易!”“休祲降于天”。

《公输》:“子墨子闻之,起于鲁”。

《生于忧患,死于安乐》:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间。”

《惠子相梁》:“夫鵷雏发于南海”。

(2)<介> 介绍动作行为产生的原因,可译为“因”

、“因为”。 《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患而死于安乐也。”

(3)<介> 介绍动作行为涉及的对象。

1.可译为“向”。 《伤仲永》:“日扳仲永环谒于邑人。”

《送东阳马生序》:“每假借于藏书之家。”

《惠子相梁》:“而飞于北海”。(于:一说“到”)

《邹忌讽齐王纳谏》:“客之美我者,欲有求于我也。”

《愚公移山》:“告之于帝。”

《公输》:“胡不见我于王?”

2.可译为“给” 《唐雎不辱使命》:“请广于君。”

《出师表》:“欲报之于陛下也。”

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也”。

3.可译为“对”、“对于”。 《公输》:“荆国有余于地而不足于民”。

《出师表》:“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”。

《鱼我所欲也》:“万钟于我何加焉!”

《五柳先生传》:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”

4.可译为“与”,“跟”,“同”。 《隆中对》:“每自比于管仲、乐毅”。“曹操比于袁绍,则名微而众寡”。

(4)<介> 介绍动作行为的主动者,可译为“被”

“从”。 《伤仲永》:“则其受于人者不至也。”

(5)<介> 表示比较,可译为“比”。 《伤仲永》:“其受之天也,贤于才人远矣。”

《鱼我所欲也》:“所欲有甚于生者”。“所恶有甚于死者”。

(6)<连> 至于:表示提起相关的另一件事。 《三峡》:“至于夏水襄陵,沿溯阻绝。”

《醉翁亭记》:“至于负者歌于途”。

《出师表》:“至于斟酌损益”。

与 (一)yu3 1.<动> 给,给予。 《伤仲永》:“父异焉,借旁近与之”。

《赤壁》:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”

《鱼我所欲也》:呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。”

2.<连> 和,及。 《湖心亭看雪》:“天与云与山与水,上下一白。”

《醉翁亭记》:“太守与客来饮于此”。

《陈涉世家》:“陈涉少时,尝与人佣耕”。

《公输》:“此犹文轩之与敝舆也。”

《庄子与惠子游于濠梁》:“庄子与惠子游于濠梁之上。”

2.<形> 安逸。 《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患而死于安乐也。”

3.<动> 养。 《曹刿论战》:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”(所安:养生的东西。)

4.<副> 表疑问或反问。可译为“怎么”。 《木兰诗》:“双兔傍地走,安能辨我是雄雌 ”

《茅屋为秋风所破歌》:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

《陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子非鱼,安知鱼之乐 ”

《隆中对》:“君谓计将安出 ”

《马说》:“安求其能千里也 ”

5.<代> 表处所。可译为“哪里”,“什么地方”。 《行路难》:“行路难!行路难!多歧路,今安在 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子曰‘汝安知鱼乐’云者”。

本 1.<名> 根源,起初。 《庄子与惠子游于濠梁》:“请循其本。”

2.<副> 本来,原来。 《出师表》:“臣本布衣,躬耕于南阳”。

《愚公移山》:“本在冀州之南,河阳之北。”

《鱼我所欲也》:“此之谓失其本心。”(本心:天性,天良。)

比 1.<动> 靠近。 《核舟记》:“其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

2.<动> 比较。 《隆中对》:“曹操比于袁绍,则名微而众寡”。

3.<动> 比拟,认为和……一样。 《隆中对》:“每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也”。

4.<介> 及,等到。 《陈涉世家》:“比至陈,车六七百乘”。

鄙 1.<形> 鄙陋,目光短浅。 《曹刿论战》:“肉食者鄙,未能远谋。”

《出师表》:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”。

毕 1.<动> 完毕。 《送东阳马生序》:“录毕,走送之”。

2.<副> 尽;都;全。 《愚公移山》:“吾与汝毕力平险”。

《口技》:“一时齐发,众妙毕备。”“忽然抚尺一下,群响毕绝。”

兵 1.<名> 兵器,武器。 《出师表》:“今南方已定,兵甲已足”。

《得道多助,失道寡助》:“兵革非不坚利也。”

2.<名> 军队,兵士。 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:“沙场秋点兵”。

《木兰诗》:“昨夜见军贴,可汗大兵”。

《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。“乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东。”

“行收兵。”(兵:兵员)

病 1.<动> 生病。 《桃花源记》:“未果,寻病终。”

2.<名> 病。 《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”

曾 1.ceng2。<量> 通“层”。 《望岳》:“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

2.zeng1。<动> 通“增”。 《生于忧患,死于安乐》:“曾益其所不能。”

朝 1.<名> 朝廷。 《邹忌讽齐王纳谏》:“于是入朝见威王。”“此所谓战胜于朝廷”

2.<动> 朝拜。 《邹忌讽齐王纳谏》:“燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。”

3.<名> 朝代。 《赤壁》:“自将磨洗认前朝。”

4.zhao1。<名> 早晨。 《三峡》:“有时朝发白帝,幕到江陵”。

《岳阳楼记》:“朝晖夕阴,气象万千。”

《醉翁亭记》:“山间之朝幕也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:‘我孰与城北徐公美 ’”

诚 1.<名> 城墙。 《观潮》:“则玉城雪岭际天而来”。

《得道多助,失道寡助》:“城非不高也”。

2.<名> 城,城市。 《渔家傲》:“千嶂里,长烟落日孤城闭。”(城:城门。)

《公输》:“子墨子解带为城,以牒为械。公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。”

《山市》:“连亘六七百里,居然城郭矣。”(城郭:城市。)

《春望》:“国破山河在,城春草木深。”(城:指长安城,当时被叛军占领。)

《满井游记》:“始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。”

《江城子·密州出猎》:“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。”

3.<名> 地名。 《石壕吏》:“听妇前致词:三男邺城戍。”

《陈涉世家》:“陈胜者,阳城人也,字涉。”

池 1.<名> 池塘。 《桃花源记》:“有良田美池桑竹之属。”

2.<名> 护城河。 《得道多助,失道寡助》:“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也”。

从 1.<介> 由,自。 《木兰诗》:“从此替爷征。”

《桃花源记》:“便舍船,从口入。”“见渔人,乃大惊,问所从来。”

《公输》:“吾从北方闻子为梯,将以攻宋。”

《游山西村》:“从今若许闲乘月,拄仗无时夜叩门。”

《小石潭记》:“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声”。

《邹记讽齐王纳谏》:“客从外来,与坐谈”。

《送东阳马生序》:“家贫,无从致书以观”。(无从:没有办法。)

2.<动> 跟着;跟随。 《伤仲永》:“从先人还家。”

《狼》:“一狼得骨止,一狼仍从。”

《小石潭记》:“隶而从者,崔氏二小生”。

《石壕吏》:“老妪力虽衰,请从吏夜归”。

《曹刿论战》:“可以一战,战则请从。”

《醉翁亭记》:“太守归而宾客从也。”

《送东阳马生序》:“当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。”(从:跟……学习。)

《蒹葭》:“溯洄从之,道阻且长。”(从:追寻。)

3.<动> 听从,依从。 《论语·述而》:“择其善者而从之,其不善者而改之。”

《曹刿论战》:“小惠未偏,民弗从也。”

《陈涉世家》:“乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。”

4.<介> 向;跟。 《渡荆门送别》:“渡远荆门外,来从楚国游。”

《送东阳马生序》:“尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”

5.<动> 顺,随。 《与朱元思书》:“从流飘荡,任意东西。”

6.<形> 从容:舒缓,不急迫。 《庄子与惠子游于濠梁》:“鲦(鯈)鱼出游从容,是鱼之乐也。”

尝 1.<副> 曾;曾经。 《出师表》:“未尝不叹息痛恨于桓、灵也。”

《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具”。

《核舟记》:“尝贻余核舟一”。

《送东阳马生序》:“尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”“未尝稍降辞色。”

《岳阳楼记》:“予尝求古仁人之心。”

《陈涉世家》:“陈涉少时,尝与人佣耕”。

《唐雎不辱使命》:“公亦尝闻天子之怒乎 ”“大王尝闻布衣之怒乎 ”

旦 1.<名> 天明,早晨。 《水调歌头(明月几时有)》:“丙辰中秋,欢欢达旦”。

《木兰诗》:“旦辞爷娘去,暮宿黄河边”。“旦辞黄河去,暮至黑山头”。

2.<名> 第二天。 《陈涉世家》:“旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。”(旦日:第二天。)

《邹忌讽齐王纳谏》:“旦日,客从外来,与坐谈”。

得 1.<名> 道德;德行。 《陋世铬》:“斯是陋室,惟吾德馨。”

《送东阳马生序》:“先达德隆望尊,门人弟子填其室”。

《隆中对》:“孤不度德量力,欲信大义于天下”。

《出师表》:“以光先帝遗德,恢弘志士之气”。“若无兴德之言,则责攸之、袆、允等之慢,以彰其咎。”

道 1.路,道路。 《论语·泰伯》:“士不可以不弘毅,任重而道远。”

《天净沙·秋思》:“小桥流水人家·古道西风瘦马。”

《归园田居》:“道狭草木长,夕露沾我衣。”

《夸父逐日》:“未至,道渴而死。”

《小石潭记》:“伐竹取道,下见小潭”。

《陈涉世家》:“会天大雨,道不通”。

《出师表》:“先帝创业未半而中道崩阻”。(中道:中途。)

《鱼我所欲也》:“呼尔而与之,行道之人弗受”。

《蒹葭》:“溯洄从之,道阻且长。”“道阻且跻。”“道阻且右。”

2.<名> 正确的方法;道理。 《马说》:“策之不以其道。”

《出师表》:“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。”

3.<名> 道德,道义。 《陈涉世家》“伐无道,诛暴秦”。

《得道多助,失道寡助》“得道者多助,失道者寡助。”(道:指“仁政”。)

《大道之行也》:“大道之行也,天下为公。”(大道:古代指政治上的最高理想。)

4.<名> 学说,思想。 《送东阳马生序》:“既加冠,益慕圣贤之道。”

5.<动> 说,讲。 《桃花源记》:“此中人语云:‘不足为外人道也。’”

当 1.<动> 面对,对着。 《木兰诗》:“唧唧复唧唧,木兰当户织。”“当户理红妆”。“当窗理云鬓”。

2.<介> 在;在……时候。 《口技》:“当是时,妇手拍儿声,口中呜声,儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。”

《陈涉世家》:“当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。”

《送东阳马生序》:“当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。”

3.<名> 当今,现在。 《出师表》:“三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”。

4.<副> 将要;就要。 《出师表》“今当远离,临表涕零,不知所言。”

《陈涉世家》:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。”(一说“当”应释作“应当。”)

5.<动> 应当;应该。 《孙权劝学》:“但当涉猎,见往事耳。”

《陈涉世家》:“陈胜、吴广皆次当行,为屯长。”

《陈涉世家》:“吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。”

《出师表》“当奖率三军,北定中原。”

6.<动> 终当,终要。 《望岳》:“会当凌绝顶,一览众山小。”

7.<动> 主持,执掌。 《孙权劝学》:“卿今当涂掌事,不可不学!”(当涂:当道,当权。)

8.dang四声。<动> 当作。 《智取生辰纲》:“你端的不把人当人。”

9.dang四声。<名> 同一天。 《智取生辰纲》:“当日直到辰牌时分,慢慢地打火吃了饭走。”

独 1.<形> 单独;独自。 《茅屋为秋风所破歌》:“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

《望江南》:“梳洗罢,独倚望江楼。”

2.<副> 惟独;只是。 《塞翁失马》:“此独以跛之故,父子相保。”

《爱莲说》:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

《陈涉世家》:“陈守令皆不在,独守丞与战谯门中。”(独:只有。)

《鱼我所欲也》:“非独贤者有是心也,人皆有之。”(独:仅。)

《大道之行也》:“故人不独亲其亲,不独子其子。”(独:单。)

3.<形> 独特,特殊。 《与朱元思书》:“奇山异水,天下独绝。”

4.<名> 老而无子的人。 《大道之行也》:“矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”。

对 1.<动> 回答。 《曹刿论战》:“既克,公问其故。对曰:‘夫战,勇气也。’”

2.<动> 对着,向着。 《童趣》:“余忆童稚时,能张目对日”。

《陈太丘与友期》:“对子骂父,则是无礼。”

《木兰诗》“当窗理云鬓,对镜贴花黄。”

《湖心亭看雪》:“到亭上,有两人铺毡对坐”。(对:当着。)

度 1.<动> 过,越过。 《木兰诗》:“万里赴戎机,关山度若飞”。

2.<动> 估计;衡量。 《陈涉世家》:“会天大雨,道不通,度已失期。”

《隆中对》:“孤不度德量力,欲信大义于天下”。

发 1.<动> 征发。 《陈涉世家》:“发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。

2.<动> 出发。 《三峡》:“有时朝发白帝,暮到江陵”。

《惠子相梁》:“夫发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。”

3.<动> (花)开放。 《醉翁亭记》:“野花发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落石出者,山间之四时也。”

4.<动> 发作;表现。 《口技》:“一时齐发,众妙毕备。”

《唐雎不辱使命》:“怀怒未发,休祲于天。”

《生于忧患,死于安乐》:“困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。”

5.<动> 抒发,伸张。 《江城子·密州出猎》:“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍”。

6.<动> 起,指被任用。 《生于忧患,死于安乐》:“舜发于畎亩之中”。

7.<名> 头发。 《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。”

《观潮》:“皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇”。

《醉翁亭记》:“苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。”

《渔家傲》:“将军白发征夫泪。”

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:“可怜白发生!”

方 1.<名> 方向,方位。 《出师表》:“今南方已定,兵甲已足”。

《公输》:“北方有侮臣者,愿借子杀之。”“吾从北方闻子为梯,将以攻宋。”

《惠子相梁》:“南方有鸟,其名为,子知之乎 ”

《论语·学而》:“有朋自远方来,不亦乐乎 ”

2.<名>方圆。 《公输》:“荆之地方五千里,宋之地方五百里,此犹文轩之与敝舆也。”

《愚公移山》:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”。

《邹忌讽齐王纳谏》:“今齐地方千里,百二十城”。

3.<名> 通“旁”,侧,边。 《蒹葭》:“所谓伊人,在水一方。”

4.<副> 正,刚刚。 《童趣》:“余年幼,方出神,不觉呀然一惊。”

《狼》:“方欲行,转视积薪后,一狼洞其中”。

5.<介> 当,当……时。 《观潮》:“方其远出海门,仅如银线”。

6.人名中的字。 《陈太丘与友期》:“元方时年七岁,门外戏。”

伐 1.<动> 砍伐。 《小石潭记》:“伐竹取道,下见小潭”。

2.<动> 讨伐;攻打。 《陈涉世家》:“找无道,诛暴秦”。

《曹刿论战》:“十年春,齐师伐我。”

复 1.<动> 繁复。 《游西山村》:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

2.<动> 恢复;复兴。 《陈涉世家》:“复立楚国之社稷,功宜为王。”

《出师表》:“攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。”

3.<副> 再;又。 《孙权劝学》:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

《伤仲永》:“又七年,还自扬州,复到舅家问焉。”

《狼》:“复投之,后狼止而前狼又至。”

《桃花源记》:“率妻子邑人来此绝境,不复出焉”。

《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”

《行路难》:“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。”

《隆中队》:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“忌不自信,而复问其妾曰:‘吾孰与徐公美 ’”

4.<动> 回答。 《送东阳马生序》:“不敢出一言以复”。

故 1.<形> 旧,原来。 《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”(故:学过的知识。)

《狼》:“而两狼之并驱如故。”

2.<名> 原因,缘故。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

《公输》:“楚王问其故。”

《曹刿论战》:“既克,公问其故。”

3.<副> 故意,特意。 《陈涉世家》:“广故数言欲亡,忿恚尉”。

4.<连> 所以,因此。 《醉翁亭记》:“饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。”

《唐雎不辱使命》:“以君为长者,故不错意也。”

《出师表》:“故临崩寄臣以大事也。”

《得道多助,失道寡助》:“故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也”。

顾 1.<动> 回头看。 《陈太丘与友期》:“元方入门不顾。”

《狼》:“顾野有麦场,场主积薪其中”。(顾:这里指往旁边看。)

2.<动> 看 《山市》:“相顾惊疑,念近中无此禅院。”

《行路难》:“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。”

3.<动> 拜访;探望。 《隆中队》:“将军宜枉驾顾之。”

《出师表》:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。”

固 1.<动> 巩固。 《得道多助,失道寡助》:“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险”。

2.<形> 顽固。 《愚公移山》:“汝心之固,固不可彻”。

3.<副> 本来。 《伤仲永》:“今夫不受之天,固众人。”

《陈涉世家》:“卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子固非鱼也,子之不知鱼之乐全矣!”

4.<副> 坚决。 《公输》:“公输盘曰:‘吾义固不杀人。’”

5.<连> 固然。 《庄子与惠子游于濠梁》:“我非子,固不知子矣”。

归 1.<动> 女子出嫁。 《大道之行也》:“男有分,女有归。”

2.<动> 返回;回来;回去。 《渔家傲》:“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。”

《次北固山下》:“乡书何达处 归雁洛阳边。”

《塞翁失马》:“其马将朝骏马而归。”

《木兰诗》:“将军百战死,壮士十年归。”

《狼》:“一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。”

《石壕吏》:“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。”

《望岳》:“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

3.<动> 归依。 《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归 ”

4.<动> 聚拢。 《醉翁亭记》:“若夫日出而林霏开,云归而岩穴瞑”。

观 1.<动> 看。 《童趣》:“昂首观之,项为之强。”

《岳阳楼记》:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。”

2.<动> 观赏。 《观沧海》:“东临碣石,以观沧海。”

《伤仲永》:“其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。”

《爱莲说》:“可远观而不可亵玩焉。”

1.<名> 景象。 《岳阳楼记》:“此则岳阳楼之大观也”

4.<动> 阅读。 《送东阳马生序》:“余因得遍观群书。”

国 1.<名> 国家。 《春望》:“国破山河在,城春草木深。”

2.<名> 国事。 《陈涉世家》:“等死,死国可乎 ”

3.<名> 诸候的封地。 《陈涉世家》:“复力楚国之社稷,功宜为王。”

《公输》:“荆国有余于地而不足于民”。

4.<名> 地势;地方。 《隆中对》:“;国险而民附,贤能为之用”。“此用武之国”。“民殷富而不知存恤”。

5.<名> 国都。 《岳阳楼记》:“则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目箫然,感极而悲者矣。”

《惠子相梁》:“搜于国中三日三夜。”

6.<名> 国防。 《得道多助,失道寡助》:“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”

恨 1.<动> 叹恨,不满意。 《陈涉世家》:“辍耕之垄上,怅恨久之”。

2.<形> 遗憾。 《出师表》:“先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。”

3.<动> 怨恨。 《春望》:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

《水调歌头(明月几时有)》“不应有恨,何事长向别时圆 ”

会 1.<动> 聚会;集会。 《岳阳楼记》:“迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎 ”

《陈涉世家》:“数日,号令召三老、豪杰与皆来会计事。”

2.<副> 适逢,正赶上。 《口技》:“会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障”。

《陈涉世家》:“会天大雨,道不通,度已失期。”

3.<副> 终将;定将。 《望岳》:“会当凌绝顶,一览众山小。”

《行路难》:“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”

《江城子·密州出猎》:“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”

4.<动> 体会,领会。 《五柳先生传》:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”

或 1.<代> 有的;有人。 《山市》:“而楼上人往来屑屑,或凭或立,不一状。”

《伤仲永》:“邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。”

《陈涉世家》:“今或闻无罪,二世杀之。”“项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。”

《惠子相梁》:“或谓惠子曰:‘庄子来,欲代子相。’”

2.<副> 有时。 《三峡》:“或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵”。

《五柳先生传》:“亲旧知其如此,或置洒而招之;造饮辄尽,期在必醉。”

《马说》:“马之千里者,一食或尽粟一石。”

《送东阳马生序》:“或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复”。

《岳阳楼记》:“而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金”。

3.<副> 或许,也许。 《岳阳楼记》:“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 ”

疾 1.<名> 病,疾病。 《大道之行也》:“矜寡孤独废疾者皆有所养”。(废疾:残疾人。)

2.<名> 毛病,缺点。 《公输》:“必为有窃疾矣。”

1.<形> 快。 《三峡》:“其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。”

即 1.<副> 就要;就。 《孙权劝学》:“士别三日,即更刮目相待”。

《陈涉世家》“死即举大名耳”。

《白雪歌送武判官归京》:“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。”

《送东阳马生序》:“余幼时即嗜学。”

2.<副> 当即;立即。 《伤仲永》:“父异焉,借旁近与之,即书诗四句”。

《桃花源记》:“太守即遣人随其往”。

3.<动> 就是。 《己亥杂诗》:“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。”

《咏雪》:“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。”

4.<连> 与“则”用法相同,可译为“那就”。 《陈涉世家》:“且壮士不死即已”。

假 1.<动> 借。 《送东阳马生序》:“每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。”

2.<动> 不真,这里是“假装”。 《狼》:“乃悟前狼假寐,盖以诱敌。”

间 1.<名> 中间,当中。 《童趣》:“一日,见二虫斗草间”。

《三峡》:“其间千二百里”。“悬泉瀑布,飞漱其间”。

《马说》:“骈死于槽枥之间。”

《送东阳马生序》:“余则缊袍敝衣处其间”。

《生于忧患,死于安乐》:“傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中”。

《水调歌头(明月几时有)》:“起舞弄清影,何似在人间。”

2.<名> 时候,期间。 《出师表》:“受任于败军之际,奉命于危难之间”。

3.<量>房间。 《山坡羊·潼关怀古》:“伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。”

《茅屋为秋风所破歌》:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

4.jian四声<副> 私自,偷着。 《陈涉世家》:“又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火”。

5.<动> 断绝,隔绝。 《桃花源记》:“不复出焉,遂与外人间隔。”(间隔:断绝往来。)

6.<动> 间或,偶然。 《邹忌讽齐王纳谏》:“数月之后,时时而间进”。

7.<动> 参与。 《曹刿论战》:“肉食者谋之,又何间焉 ”

8.<动> 夹杂。 《口技》:“中间力拉崩倒之声,火爆声”。

见 1.<动> 看到,看见。 《童趣》:“见藐小之物必细察其纹理”。

《论语·里仁》:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

《山市》:“奂山山市,邑八景之一也,然数年恒不一见。”

《木兰诗》:“昨夜见军贴,可汗大点兵”。

《白雪歌送武判官归京》:“山回路转不见君,雪上空留马行处。”

《小石潭记》:“下见小潭,水尤清洌。”

2.<动> 拜见;进见。 《公输》:“行十日十夜而至于郢,见公输盘。”

《惠子相梁》:“惠子相梁,庄子往见之。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“于是入朝见威王”。

3.<动> 接见,召见。 《曹刿论战》:“公将战,曹刿请见。”

4.<动> 遇见,碰见。 《两小儿辩日》:“孔子东游,见两小儿辩斗。”

5.<动> 引见。 《公输》:“胡不见我于王 ”

6.通“现”,出现。 《西江月》:“旧时茅店社林边,路转溪头忽见”(溪头:应为“溪桥”。)

《马说》:“食不饱,力不足,才美不见”。

《茅屋为秋风所破歌》:“何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

简 1.<动> 简单,简易。 《游山西村》:“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”

2.<动> 挑选,选拔。 《核舟记》:“盖简桃核修狭者为之。”

《出师表》:“此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。”(简拔:选拔。)

将 1.<动> 扶持。 《木兰诗》:“爷娘闻女来,出郭相扶将”。

2.<动> 带领。 《塞翁失马》:“居数月,其马将胡骏马而归。”

3.<名> 将军。 《木兰诗》:“将军百战死,壮士十年归。”

《咏雪》:“左将军王凝之妻也。”

《白雪歌送武判官归京》:“将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。”

4.<动> 拿起。 《赤壁》:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。”

5.<副> 将要,就要。 《智子疑邻》:“不筑,必将有盗。”

《答谢中书书》:“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”。

《满井游记》:“柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许。”“余之游将自此始”。

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也”。

《曹刿论战》:“齐师伐我,公将战。”

6.<副> 想要,打算。 《狼》:“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。”

《行路难》:“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。”

《隆中对》:“然志犹未已,君谓计将安出 ”

7.<动> 带(兵)。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

8.<名> 将领。 《陈涉世家》“项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。”“王候将相宁有种乎!”

尽 1.<动> 没了,完了。 《狼》:“一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。”

《望江南》:“过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。”

2.<动> 到头,消失。 《桃花源记》:“林尽水源,便得一山”。

《渡荆门送别》:“山随平野尽,江入大荒流。”

3.<动> 穷尽;用尽。 《观潮》:“既而尽奔腾分合五阵之势”。

《出师表》:“至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允、之任也。”

《公输》“公输盘之攻械尽,子墨子之守圉有余。”

4.<动> 吃完。 《马说》:“马之千里者,一食或尽粟一石。”

5.<动> 尽兴。 《五柳先生传》:“造饮辄尽,期在必醉。”

6.<动> 全部取得。 《隆中对》:“荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀”。

7.<副> 都,全。 《童趣》:“舌一吐而二虫尽为所吞。”

就 1.<动> 接近,趋向。 《孙权劝学》:“蒙乃始就学。”

《隆中对》:“庶日:‘此人可就见,不可屈致也。’”

2.<动> 完成。 《伤仲永》:“自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。”

居 1.<动> 坐在,在。 《核舟记》:“佛印居右,鲁直居左。”“居右者椎髻仰面,左手倚一衡木”。

2.<动> 居住。 《满井游记》:“始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。”

《愚公移山》:“北山愚公者,年且九十,面山而居。”

3.<动> 留,停留。 《小石潭记》:“以其境过清,不可久居,乃记之而去。”

4.<动> 处于,处在。 《岳阳楼记》:“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”

5.<动> 经过。 《塞翁失马》:“居数月,其马将胡骏马而归。”

6.<副> 居然;竟然。 《山市》:“未几,高垣睥睨,连亘六七里,居然城郭矣。”

7.<名> 居延:故址在现在内蒙古额济纳旗一带。 《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。”

举 1.<动> 推荐,推举。 《出师表》:“是以众议举宠为督。”

2.<动> 被任用,被选拔。 《生于忧患,死于安乐》:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”。

3.<动> 发动。 《陈涉世家》:“今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎 ”“死即举大名耳”。

绝 1.<动> 断,断绝。 《醉翁亭记》:“往来而不绝者,滁人游也。”

2.<动> 尽,穷尽。 《公输》:“虽杀臣,不能绝也。”

3.<动> 隔绝,隔断。 《三峡》:“至于夏水襄陵,沿溯阻绝。”

4.<形> 与人世隔绝的。 《桃花源记》:“自云先世避时乱,率妻子邑人来此绝境”。

5.<动> 停止;消失。 《石壕吏》:“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”

《茅屋为秋风所破歌》:“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。”

《三峡》:“空谷传响,哀转久绝。”

《与朱元思书》:“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。”

《口技》:“忽然抚尺一下,群响毕绝。”

《湖心亭看雪》:“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。”

6.<副> 极,非常。 《核舟记》:“佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。”

《三峡》:“绝囐多生怪柏”。

7.<形> 到了极点。 《口技》:“满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。”

《与朱元思书》:“奇山异水,天下独绝。”

《望岳》:“会当凌绝顶,一览众山小。”

类 1.<名> 种类。 《公输》:“臣以王吏之政宋也,为与此同类。”

2.<动> 像。 《核舟记》:“佛印绝类弥勒”。

3.<名> 事理。 《公输》:“义不杀少而杀众,不可谓知类。”

临 1.<动>到;靠近。 《观沧海》:“东临碣石,以观沧海。”

《醉翁亭记》:“临溪而渔,溪深而鱼肥”。

《醉翁亭记》:“有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。”

2.<动> 面对,对着。 《马说》:“执策而临之,曰:‘天下无马!’”

《出师表》:“今当远离,临表涕零,不知所言。”

《岳阳楼记》:“把洒临风,其喜洋洋者矣。”

3.<副> 将要,快要。 《出师表》:“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。”

良 1.形> 好,良好。 《塞翁失马》:“家富良马,其子好骑,堕而折其髀。”

《桃花源记》:“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。”(良:引伸为肥沃。)

2.<形> 善良。 《出师表》:“侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实”。“此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之”。

3.<副> 真,实在 《三峡》:“清荣峻茂,良多趣味。”

名 1.<名> 名字。 《木兰诗》:“卷卷有爷名。”

《伤仲永》:“即书诗四句,并自为其名。”

《核舟记》:“其船背稍夷,则题名其上”。

《惠子相梁》:“南方有鸟,其名为鵷鶵,子知之乎 ”

2.<动> 起名,命名。 《醉翁亭记》:“名之者谁 太守自谓也。”

3.<动> 叫,叫作。 《山市》:“见山上人烟市肆,与世无别,故又名‘鬼市’。”

4.<名> 名义,名分。 《陈涉世家》:“且壮士不死即已,死即举大名耳”。

5.<名> 名望,名声。 《隆中对》:“曹操比于袁绍,则微而众寡”。

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:“了却君王天下事,赢得生前身后名。”

6.<动> 说出。 《口技》:“人有百口,口有百舌,不能名其一处也。”

7.<动> 有名,闻名。 《陋室铭》:“山不在高,有仙则名。”

8.<形> 名贵的,著名的。 《马说》:“故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。”

《送东阳马生序》:“又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”

期 1.<动> 约定。 《陈太丘与友期》:“陈太丘与友期行,期日中”。

2.<动> 期望。 《五柳先生传》:“造饮辄尽,期在必醉。”

3.<名> 期限。 《陈涉世家》:“会天大雨,道有通,度已失期。失期,法皆斩。”

4.<名> 满(一年)周(年)。 《邹忌讽齐王纳谏》:“期年之后,虽欲言,无可进者。”(期年:满一年。)

奇 1.<形> 不同寻常的。 《核舟记》:“明有奇巧人曰王叔远”。(奇:奇妙。)

《与朱元思书》:“奇山异水,天下独绝。”(奇:奇丽。)

2.<名> 奇丽景色。 《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”

3.<动> 以……为奇,对……感到惊奇。 《伤仲永》:“邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。”

4.ji1<名> 零数。 《核舟记》:“舟首尾长约八分有奇”。

穷 1.<形> 贫穷。 《鱼我所欲也》:“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与 ”

2.<形> 尽,深。 《送东阳马生序》:“穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。”(穷冬:隆冬,冬季里最冷的一段时期。隆,深厚,程度深。)

3.<动> 穷尽:完结。 《醉翁亭记》:“四时之景不同,而乐亦无穷也。”

《愚公移山》:“子子孙孙无穷匮也”。

《与朱元思书》:“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。”

4.<动> 走到尽头。 《桃花源记》:“复前行,欲穷其林。”

求 1.<动> 要,请求。 《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。”

《口技》:“又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“客之美我者,欲有求于我也。”

2.<动> 讲求,要求。 《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。

《马说》:“且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ”

3.<动> 希求,追求。 《出师表》:“苟全性命于乱世,不求闻达于诸候。”

《关雎》:“窈窕淑女,寤寐求之。”

4.<动> 探求。 《岳阳楼记》:“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉 ”

去 1.<动> 离开,离去。 《陈太丘与友期》:“过中不至,太丘舍去,去后乃至。”“待君久不至,已去。”“友人便怒:‘非人哉!与人期行相委而去。’”

《木兰诗》:“旦辞爷娘去,暮宿黄河边”。

《桃花源记》“停数日,辞去。”

《岳阳楼记》:“登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。”

《得道多助,失道寡助》:“委而去之,是地利不如人和也。”

《小石潭记》:“以其境过清,不可久居,乃记之而去。”

《渔家傲》:“衡阳雁去无留意。”

《白雪歌送武判官归京》:“轮台东门送君去,去时雪满天山路。”

《五柳先生传》:“既醉而退,曾不吝情去留。”

2.<动> 距离。 《两小儿辩日》:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

3.<动> 表示行为的趋向。 《水调歌头(明月几时有)》:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”

《茅屋为秋风所破歌》:“公然抱茅人竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。”

遣 1.<动> 派,差遣。 《桃花源记》:“太守即遣人随其往,寻向所志”。

《江城子·密州出猎》:“持节云中,何日遣冯唐 ”

若 1.<动> 像,好像。 《山市》:“中有楼若者,堂若者,坊若者,历历在目,以亿万计。”

《咏雪》:“未若柳絮因风起。”

《木兰诗》:“万里赴戎机,关山度若飞。”

《桃花源记》:“山有小口,仿佛若有光。”

《核舟记》:“右手攀右趾,若啸呼状。”

《与朱元思书》:“急湍甚箭,猛浪若奔。”

《送东阳马生序》:“左佩刀,右备容臭,烨然若神人。”

《小石潭记》:“皆若空游无所依”。

《满井游记》:“一望空阔,若脱笼之鹄。”

《邹忌讽齐五纳谏》:“令初下,群臣进谏,门庭若市”。

《岳阳楼记》:“若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空”。(若夫:用在一句话的开头引起下文。近似“像那。”)

2.<动> 及,比得上。 《送东阳马生序》:“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“徐公不若君之美也。”

《愚公移山》:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。”

3.<代> 你。 《陈涉世家》:“佣者笑而应曰:‘若为佣耕,何富贵也 ’”

4.<代> 此,这样的。 《五柳先生传》:“其言兹若人之俦乎 ”

5.<连> 假如,如果。 《游西山村》:“从今若许闲乘月,拄仗无时夜叩门。”

《唐雎不辱使命》:“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”

《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”。

6.用于词尾,可译为“……一样”。 《公输》:“舍其粱肉,邻有糠糟而欲窃之——此为何若人 ”

善 1.,形> 美好,好。 《论语·述而》:“择其善者而从之,其不善者而改之。”

《唐雎不辱使命》:“大王加惠,以大易小,甚善。”

《出师表》:“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。”

2.<名> 善事,好事。 《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”

3.<动> 友好,亲善。 《隆中对》:“惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。”

4.<动> 精通,擅长,善于。 《塞翁失马》:“近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。”

《口技》:“京中有善口技者。”

《观潮》:“吴儿善泅者数百”。

5.<形> 应答之词,表示同意。可译为“好”。 《隆中对》:“先主曰:‘善!’于是与亮情好日密。”

《公输》:“善哉。吾请无攻宋矣。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“王曰:‘善。’”

稍 1.<副> 稍微,稍稍,略微。 《核舟记》:“其船背稍夷,则题名其上”。

《送东阳马生序》:“录毕,走送之,不敢稍逾约。”“先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。”

《满井游记》:“廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井。”

2.<副> 渐渐。 《伤仲永》:“邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。”

《口技》:“宾客意少舒,稍稍正坐。”

胜 1.<动> 取胜,胜利。 《得道多助,失道寡助》:“三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。”“故君子有不战,战必胜矣。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“此所谓战胜于朝廷。”

2.<动> 赢。 《醉翁亭记》:“射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。”

3.<形> 优美的。 《岳阳楼记》:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。”

4.人名中的字。 《陈涉世家》:“陈胜者,阳城人也,字涉。”

5.<动> 能承受。 《春望》:“白头搔更短,浑欲不胜簪。”

《水调歌头(明月几时有)》:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”

6.<形> 尽。 《隆中对》:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。”

《出师表》:“深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。”

师 1.<名> 军队。 《曹刿论战》:“十年春,齐师伐我。”

2.<名> 老师。 《送东阳马生序》:“又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。”

《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”

《论语·述而》:“三人行,必有我师焉。”

食 1.<动>吃,吃饭。 《观潮》:“饮食百物皆倍穹常时。”

《马说》:“马之千里者,一食或尽粟一石。”“食不饱,力不足,才美不外见”。

《惠子相梁》:“非练实不食,非醴泉不饮。”

《曹刿论战》:“肉食者谋之,又何间焉 ”

《行路难》:“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。”

《陈涉世家》:“卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。”

《五柳先生传》:“每有会意,便欣然忘食。”

《送东阳马生序》:“寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。”

2.<名> 饭,饭食,食物,吃的东西。 《桃花源记》:“便要还家,设酒杀鸡作食。”

《鱼我所欲也》:“一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。”

《隆中对》:“百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎 ”

《曹刿论战》:“衣食所安,弗敢专也。”

3.<动> 通‘饲’,喂。 《马说》:“食马者不知其能千里而食也。”“食之不能尽其材”。

识 1.<动> 认识。 《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。”

《鱼我所欲也》:“为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与 ”

使 1<动> 派。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

《唐雎不辱使命》:“秦王使人谓安陵君曰:‘寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!’”

2.<动> 让,叫。 《童趣》:“又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观”。

《伤仲永》:“日扳仲永环谒于邑人,不使学。”

《大道之行也》:“使老有所终,壮有所用,幼有所长”。

《出师表》:“不宜偏私,使内外异法也。”

《归园田居》:“衣沾不足惜,但使愿无违。”

3.<连> 假如,假使。 《鱼我所欲也》:“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者可不用也 ”

始 1.<副> 刚,刚刚。 《两小儿辩日》:“我以日始时去人近,而日中时远也。”

《愚公移山》:“始龀,跳往助之。”

《满井游记》:“于时冰皮始解,波色乍明”。

2.<动> 开始。 《孙权劝学》:“蒙乃始就学。”

3.<副> 才,方才。 《山市》:“见宫殿数十所,碧瓦飞甍,始悟为山市。”

视 1.<动> 看,望。 《童趣》:“定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽”。

《口技》:“撤屏视之,一人、一桌、一倚、一扇、一抚尺而已。”

《狼》:“方欲行,转视积薪后”。

《与朱元思书》:“游鱼细石,直视无碍。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。”

《惠子相梁》:“仰而视之曰:‘吓!今子欲以子之梁国而吓我邪 ’”

《核舟记》:“矫首昂视,神情与苏、黄不属”。

2.<动> 察看。 《曹刿论战》:“下视其辙,登轼而望之。”

3.<名> 视线,目光。 《核舟记》:“其人视端容寂,若听茶声然。”

是 1.<代> 此,这。 《论语·为政》:“知之为知之,不知为不知,是知也。”

《口技》:“当是时,妇手拍儿声”。

《大道之行也》:“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。”

《送东阳马生序》:“以是人多以书假余,余因得遍观群书。”

《出师表》:“是以先帝简拔以遗陛下。”

《湖心亭看雪》:“是日更定,余拿一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。”

《隆中对》:“由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。”

《得道多助,失道寡助》:“然而不胜者,是天时不如地利也。”

2.<代> 这样,这种做法。 《观潮》:“杨诚斋诗云‘海涌银为郭,江横玉系腰’者是也。”

《马说》:“是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见。”

《岳阳楼记》:“是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 ”

《隆中对》:“诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也,必先若其心志,劳其筋骨”。

《鱼我所欲也》:“是亦不可以已乎 此之谓失其本心。”

3.<动> 是,表示肯定的判断。 《木兰诗》:“同行十二年,不知木兰是女郎。”“双兔傍地走,安能辨我是雄雌 ”

《桃花源记》:“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。”

《陋室铭》:“斯是陋室,惟吾德馨。”

《水调歌头(明月几时有)》:“不知天上宫阙,今夕是何年。”

《已亥杂诗》:“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

适 <副> 正好。 《满井游记》:“而此地适与余近,余之游将自此始,恶能无纪 ”

书 1.<动> 书写,写。 《伤仲永》:“仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。”

《陈涉世家》:“乃丹书帛曰‘陈胜王’,置人所罾鱼腹中”。

2.<名> 字,文字。 《陈涉世家》:“卒买鱼烹食,得鱼腹中书。”(书:指写有“陈胜王”三字的绸条。)

3.<名> 信,书信。 《次北固山下》:“乡书何达处 归雁洛阳边。”

《春望》:“烽火连三月,家书抵万金。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“上书谏寡人者,受中赏”。

4.<名> 名册。 《木兰诗》:“军书十二卷,卷卷有爷名。”

5.<名> 书,书籍。 《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。

《送东阳马生序》:“家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。”

6.官名中的字。 《出师表》:“侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣”。

《木兰诗》:“可汗问所欲,木兰不用尚书郎”。

孰 1.<代> 谁,哪个。 《两小儿辩日》:两小儿笑曰:‘孰为汝多知乎 ’

《孙权劝学》:“卿言多务,孰若孤 ”

《隆中对》:“百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎 ”

《邹忌讽齐王纳谏》:“朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:‘我孰与城北徐公美 ’”

2.<开> 通“熟”,仔细。 《邹忌讽齐王纳谏》:“明日徐公来,孰视之,自以为不如。”

属 1.<名> 属下,部属。 《陈涉世家》:“召令徒属曰:‘公筹遇雨,皆已失期,失期当斩。’”

2.<名> 类。 《桃花源记》:“有良田美池桑竹之属。”

《曹刿论战》:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

3.<动>(相)类似。 《核舟记》:“佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。”

4.<名> 属国:典属国的简称,这里指诗人自己使者的身

份。一说“属国”即附属国。 《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。”

5.zhu 三声。<动>连续 《三峡》:“属引凄异,空谷传响。”

6.<动> 通“嘱”,嘱托。 《岳阳楼记》:“属予作文以记之。”

数 (一)shu 三声<动> 计数,点数。 《山市》:“层层指数,楼愈高,则明渐少。数至八层,裁如星点。”

《核舟记》:“珠可历历数也。”

《降中对》:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可数。”

(二)shu 四声 1.<数> 几,几个。 《童趣》:“神定,捉吓蟆,鞭数十”。

《山市》:“奂山山市,邑八景之一也,然数年恒不一见。”“见宫殿数十所,碧瓦飞瞢,始悟为山市。”

《狼》:“以刀劈狼首,又数刀毙之。”

《观潮》:“艨艟数百,分列两案”。

《送东阳马生序》:“穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。”

《桃花源记》:“忽逢桃花林,夹岸数百步”。

《塞翁失马》:“居数月,其马将胡骏马而归。”

《满井游记》:“偕数友出东直,至满井。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“数月之后,时时而间进。”

(三)shuo 4 <副> 屡次,多次。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵”“广故数言欲亡”。“项燕为楚将,数有功”。

说 (一)shuo 1 1.<动> 说,讲说。 《西江月》:“稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”

《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此。”(说:陈述。)

《湖心亭看雪》:“及下船,舟子喃喃曰:‘莫说相公痴,更有痴似相公者!’”

《过零丁洋》:“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。”

《武陵春》:“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟!”

2.<名> 一种文体 如:《爱连说》、《马说》

(二) yue4 3.<形> 通“悦”,高兴。 《论语·学而》:“学而时习之,不亦说乎 ”

《公输》:“子墨子曰:‘北方有侮臣者,愿借子杀之。’公输盘不说。”

4.人名。 《生于忧患,死于安乐》:“傅说举于版筑之间”。

素 1.<形> 未染色的。 《童趣》:“又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣”

2.<形> 不加装饰的。 《陋室铭》:“可以调素琴,阅金经。”

3.<形> 白色的。 《三峡》:“春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影”。

4.<动> 白色的丝织品,这里指穿丧服。 《唐雎不辱使命》:“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”

5.<副> 平时,向来。 《陈涉世家》:“吴广素爱人,士卒多为用者。”

隧 <动> 打洞。 《狼》:“方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。”

戍 <动> 防守,守边。 《石壕吏》:“三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。”

《陈涉世家》:“发闾左者適戍渔阳,九百人屯大泽乡。”“籍第令毋斩,而戍死者固十六七。”

汤 (一) tang1 一声 1.<名> 热水。 《两小儿辩日》:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”。

《送东阳马生序》:“媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。”

(二) shang 一声 2.汤汤:水波浩荡的样子。 《岳阳楼记》:“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”。

徒 1.<动> 步行。 《满井游记》:“风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。”

2.<名> 同类的人。 《陈涉世家》:“召令徒属曰:‘公等遇雨,皆已失期’”。

3.<形> 光。 《唐雎不辱使命》:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”

4.<副> 只。 《唐雎不辱使命》:“而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

亡 (一) wang2 1.<动> 逃,逃跑,逃走。 《塞翁失马》:“马无故亡而入胡。”

《陈涉世家》:“今亡亦死,举大计亦死”。“或以为死,或以为亡。”

2.<动> 丢失。 《智子疑邻》:“暮而果大亡其财”。

3.<动> 灭亡。 《山坡羊·潼关怀古》:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”

《出师表》:“此诚危急存亡之秋也。”

《生于忧患,死于安乐》:“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”。

《唐雎不辱使命》:“夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(二)wu2 4.通“无”,没有。 《愚公移山》:“河曲智叟亡以应。”

微 1.<副> 稍微,略微。 《口技》:“满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。”

《核舟记》:“各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

《满井游记》:“土膏微润”。

《江城子·密州出猎》:“鬓微霜,又何妨!”

2.<形> 轻微,低贱。 《隆中对》:“曹操比于袁绍,则名微而众寡”。

3.<副> 隐约地,暗暗地。 《口技》:“微闻有鼠作作索索”。

4.<副> 没有。 《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归 ”

闻 1.<动> 听见,听到。 《口技》:“但闻屏障中抚尺一下”。“遥闻深巷中犬吠”。

《木兰诗》:“不闻机抒声,惟闻女叹息。”“不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅”。

《石壕吏》:“如闻泣幽咽。”

《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。”

《小石潭记》:“隔篁竹,闻水声”。

《醉翁亭记》:“渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。”

2.<动> 听说。 《爱莲说》:“陶后鲜有闻。”

《公输》:“子墨子闻之,起于鲁,行十日十夜而至于郢,见公输盘。”

《伤仲永》:“余闻之也久。”

《山市》:“又闻有早行者,见山上人烟市肆,与世无别”。

《桃花源记》:“村中闻有此人,咸来问讯。”

《陈涉世家》:“吾闻二世少子也”。

《唐雎不辱使命》:“公亦尝闻天子之怒乎 ”

《愚公移山》:“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。”

3.<动> 使……听到。 《邹忌讽齐王纳谏》:“闻寡人之耳者,受下赏。”

4.<动> 扬名,闻名。 《出师表》:“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。”

5.<名> 见闻,知识。 《送东阳马生序》:“故余虽愚,卒获有所闻。”

6.<名> 声誉,名声。 《伤仲永》:“不能称前时之闻。”

文 1.<名> 诗文,文章。 《咏雪》:“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。”

《五柳先生传》:“常著文章自娱”。

《岳阳楼记》:“属予作文以记之。”

《醉翁亭记》:“醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。”

2.<名> 文字。 《核舟记》:“文曰‘天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻’”。

3.<名> 文采。 《伤仲永》:“自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。”

4.<名> 文理,花纹。 《公输》:“荆有长松文梓楩楠豫章”。

5.<动> 文身:在身体上刺画有色的图案或花纹。 《观潮》:“皆披发文身”。

6.<形> 彩饰。 《公输》:“舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之”。

鲜 (一)xian1 1.<形> 新鲜。 《送东阳马生序》:“寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。”

2.<形> 鲜嫩,鲜艳,鲜明。 《桃花源记》:“芳草鲜美”。

《满井游记》:“娟然如拭,鲜妍明媚”。

(二)xian3 3.<形> 少。 《爱莲说》:“陶后鲜有闻。”

相 (一)xiang1 1.<副> 互相。 《山市》:“高插青冥,相顾惊疑”。

《塞翁失马》:“父子相保。”

《木兰诗》:“出郭相扶将”。

《桃花源记》:“鸡犬相闻。”

《核舟记》:“其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

《记承天寺夜游》:“相与步于中庭”(相与:共同,一起)

《观潮》:“人物略不相睹”。

《与朱元思书》:“负势竟上,互相轩邈”。

《陈涉世家》:“苟富贵,无相忘。”

2.<副> 表示动作偏向一方,有指代作用,可以代本人, 《陈太丘与友期》:“非人哉!与人期行,相委而去。”(相委:丢下我。)

可以代对方,也可以代第三方. 《孙权劝学》:“士别三日,即更刮目相待”。(相待:看待他。)

《狼》:“狼不敢前,眈眈相向。”(相向:瞪眼朝着他。)

《愚公移山》:“杂然相许。”(相许:赞许他。)

(二)xiang4 3.<名> 宰相。 《陈涉世家》:“王候将相宁有种乎!”

《惠子相梁》:“欲代子相。”

4.<动> 做宰相。 《惠子相梁》:“惠子相梁,庄子往见之。”

5.相公:旧时对士人的尊称。 《湖心亭看雪》:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

信 1.<名> 实情。 《曹刿论战》:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”

2.<名> 信用。 《隆中对》:“将军既帝室之胄,信义著于四海”。(信义:信用和道义。)

《曹刿论战》:“小信未孚,神弗福也。”

3.<动> 讲信用 《陈太丘与友期》:“日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”

4.<形> 真诚,诚实。 《论语·学而》:“与朋友交而不信乎 ”

5.<副> 确实,的确。 《隆中对》:“谓为信然。”

6.<动> 信任,相信。 《出师表》:“愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“忌不自信”。

7.<动> 通“伸”(shen1),伸张。 《隆中对》:“孤不度德量力,欲信大义于天下”。

兴 (一)xing1 1.<动> 起,起来。 《核舟记》:“清风徐来,水波不兴”。

《归园田居》:“晨兴理荒秽,带月荷锄归。”

2.<动> 发生。 《大道之行也》:“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”。

3.<动> 发扬。 《出师表》:“若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢”。

4.<动> 复兴。 《陈涉世家》:“大楚兴,陈胜王。”

《隆中对》:“则霸业可成,汉室可兴矣。”

《出师表》:“兴复汉室,还于旧都。”

5.<动> 兴办。 《岳阳楼记》:“政通人和,百废具兴。”

6.<动> 兴建。 《山坡羊·潼关怀古》:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”(兴:特指新朝建立。)

(二)xing4 7.<名> 兴味。 《童趣》:“观之,兴正浓”。

许 (一)xu3 1.<动> 答应。 《唐雎不辱使命》:“安陵君其许寡人!”

《出师表》:“遂许先帝以驱驰。”

2.<动> 赞同。 《愚公移山》:“杂然相许。”

3.<名> 处所,地方。 《五柳先生传》:“先生不知何许人也”。

4.<代> 这样,这么。 《游西山村》:“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”

《武陵春》:“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。”

5.<数> 表示约数。

(1)可译为“上下”,“左右”。 《核舟记》:“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。”

《满井游记》:“麦田浅鬣寸许。”

(2)相当于“来”。 《与朱元思书》:“自富阳至桐庐一百许里”。

《小石潭记》:“潭中鱼可百许头”。

(二)hu3 6.<拟> 许许:一齐用力喊声。 《口技》:“曳屋许许声”。

寻 1.<动> 寻找,找。 《桃花源记》:“太守即遣人随其往,寻向所志”。

《记承天寺夜游》:“念无与为乐者,遂至承天寺张怀民。”

2.,<副> 随即,不久。 《桃花源记》:“未果,寻病终。”

3.寻阳:县名。现在湖北黄梅西南。 《孙权劝学》:“及鲁肃过寻阳,与蒙论议。”

一 1.<数> 一。 《童趣》:“不觉呀然一惊。”

《狼》:“一屠晚归”。

《口技》:“一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。”

《送东阳马生序》:“不敢出一言以复”。

《过零丁洋》:“辛苦遭逢起一经”。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。”

《满井游记》:“局促一室之内”。

《白雪歌送武判官归京》:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”

《隆中对》:“则命一上将将荆州之军以向宛洛”。

《出师表》:“宫中府中,俱为一体”。

《渔家傲》:“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。”

《愚公移山》:“寒暑易节,始一反焉。”“曾不能毁山之一毛”。

2.<形> 同一,一样。 《山市》:“或凭或立,不一状。”

3.<副> 全。 《伤仲永》:“传一乡秀才观之。”

《岳阳楼记》:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。”“而或长烟一空,皓月千里”。

4.,<副> 一片。 《岳阳楼记》:“上下天光,一碧万顷”。

5.<数> 第一次。 《曹刿论战》:“一鼓作气,再而衰,三而竭。”

6.<副> 一何:多么。 《石壕吏》:“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”

宜 <动> 应该,应当。 《爱莲说》:“牡丹之爱,宜乎众矣。”

《陈涉世家》:“宜多应者。”“功宜为王。”

《隆中对》:“将军宜枉驾顾之。”

《出师表》:“诚宜开张圣听”。“不宜妄自菲薄”。“陟罚臧否,不宜异同。”“宜付有司论其刑赏”。“不宜偏私,使内外异法也。”

遗 (一)yi2 1.<动> 遗留。 《出师表》:“以光先帝遗德”。“深追先帝遗诏”。

《愚公移山》:“邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。”(遗男:遗孤,孤儿。)

(二)wei3 2.<动> 给予。 《出师表》:“是以先帝简拔以遗陛下。”

已 1.<动> 止,停止。 《论语·泰伯》:“死而后已,不亦远乎 ”

《伤仲永》:“得为众人而已耶 ”

《隆中对》:“然志犹未已,君谓计将安出 ”

《公输》:“然胡不已乎 ”

《鱼我所欲也》:“是亦不可以已乎 ”

《愚公移山》:“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。”

2.<动> 完,完结。 《蒹葭》:“蒹葭采采,白露未已。”

《石壕吏》:“存者且偷生,死者长已矣!”

3.<副> 已经。 《陈太丘与友期》:“待君久不至,已去。”

《狼》:“身已半入,止露尻尾。”

《饮酒》:“此中有真意,欲辨已忘言。”

《出师表》:“今南方已定,兵甲已足”。

《公输》:“已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。”“吾既已言之王矣。”

《庄子与惠子游于濠梁》:“既已知吾知之而问我”。

4.<助> 而已,罢了。 《口技》:“一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。”

《陈涉世家》:“且壮士不死即已,死即举大名耳”

《山市》:“城市依稀而已。”

5.<介> 通“以”。 《隆中对》:“自董卓已来”。

易 <动> 交换。 《唐雎不辱使命》:“寡人欲以五百里之地易安陵”。“大王加惠,以大易小,甚善”。“弗敢易!”

《愚公移山》:“寒暑易节,始一反焉”

意 1.<名> 内容。 《伤仲永》:“其诗以养父母、收族为意”。

2.<名> 心情。 《口技》:“宾客意少舒,稍稍正坐。”

《与朱元思书》:“从流飘荡,任意东西。”

3.<名> 神情。 《狼》:“久之,目似瞑,意暇甚”。

4.<名> 意图。 《隆中对》:“将军岂有意乎 ”

5.<名> 意思。 《渔家傲》:“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。”

《公输》:“公输子之意不过欲杀臣。”

6.<名> 情趣。 《醉翁亭记》:“醉翁之意不在酒”。

7.<动> 想要。 《狼》:“意将遂入以攻其后也。”

益 1.<动> 兴办,增加。 《出师表》:“至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。”

《生于忧患,死于安乐》:“所以动心忍性,曾益其所不能。”

2.<名> 益处,好处。 《孙权劝学》:“自以为大有所益。”

《出师表》:“必能裨补阙漏,有所广益。”

3.<副> 更,更加。 《爱莲说》:“香远益清,亭亭净植”。

《送东阳马生序》:“既加冠,益慕圣贤之道。”

4.益州:汉代州名,在现在四川。 《隆中对》:“益州险塞,沃野千里”。

5.益州:指蜀汉。 《出师表》:“益州疲弊”。

诣 1.<动> 到。 《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此”(诣:到,特指到尊长那里去。)

2.<动> 拜访。 《隆中对》:“由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。”

阴 1.<名> 山的北面,水的南面。 《望岳》:“造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

《愚公移山》:“指通豫南,达于汉阴”。“自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。”

2.<形> 天阴。 《水调歌头(明月几时有)》:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”

《岳阳楼记》:“朝晖夕阴,气象万千。”

3.<形> 阴冷。 《岳阳楼记》:“阴风怒号,浊浪排空”。

4.<名> 绿阴。 《醉翁亭记》:“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”。“树林阴翳,鸣声上下”。

《钱塘湖春行》:“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。”

引 1.<动> 拉开(弓)。 《塞翁失马》:“丁壮者引弦而战。”

2.<动> 拉。 《陈太丘与友期》:“友人惭,下车引之”。

3.<动>称引。 《出师表》:“不宜妄自菲薄,引喻失义”。

4.<动> 延长。 《三峡》:“常有高猿长啸,属引凄异”。

语 (一)yu3 1.<动> 谈论。 《陈涉世家》:“旦日,卒中往往语”。

2.<动> 说话。 《口技》:“其夫呓语。”

《核舟记》:“右手指卷,如有所语。”

《石壕吏》:“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”

《武陵春》:“物是人非事事休,欲语泪先流。”

(二)yu4 3.<动> 告诉。 《桃花源记》:“此中人语云:‘不足为外人道也。’”

逾 1.<动> 经过。 《山市》:“逾时,楼渐低”。

2.<动> 越过。 《石壕吏》:“老翁逾墙走,老妇出门看。”

3.<动> 超过。 《送东阳马生序》:“不敢稍逾约。”

狱 <名> 案件。 《曹刿论战》:“小大之狱,虽不能察,必以情。”

欲 1.<动> 想,想要。 《饮酒》:“此中不真意,欲辨已忘言。”

《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。”

《行路难》:“欲渡黄河冰塞川”。

《武陵春》:“欲语泪先流。”

《公输》:“邻有敝舆而欲窃之”。

《马说》:“且欲与常马等不可得”。

《水调歌头(明月几时有)》:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”

《满井游记》:“局促一室之内,欲出不得。”

《出师表》:“欲报之于陛下也。”

《鱼我所欲也》:“鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也”。

2.<名> 愿望。 《陈涉世家》:“乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。”

3.<副> 快要,要。 《答谢中书书》:“夕日欲颓,沉鳞竟跃。”

再 1.<数> 第二次。 《曹刿论战》:“一鼓作气,再而衰,三而竭。”

2.<数> 两次。 《送东阳马生序》:“主人日再食”。

《公输》:“子墨子起,再拜”。

彰 <动> 表明,显扬。 《出师表》:“以彰其咎”。

知 (一)zhi1 1.<动> 知道,懂得。 《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”“知之为知之,不知为不知”。

《论语·子罕》:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

《木兰诗》:“同行十二年,不知木兰是女郎。”

《桃花源记》:“乃不知有汉,无论魏晋。”

《五柳先生传》:“先生不知何许人也”。“亲旧知其如此”。

《送东阳马生序》:“足肤皲裂而不知”。

《水调歌头(明月几时有)》:“不知天上宫阙,今夕是何年。”

《小石潭记》:“其岸势犬牙差互,不可知其源。”

《醉翁亭记》:“然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。”

《满井游记》:“始知郊田之外未始无春”。

《陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉!”“百姓多闻其贤,未知其死也。”

《隆中对》:“民殷国富而不知存恤”。

《出师表》:“先帝知臣谨慎”。“临表涕零,不知所言。”

《公输》:“知而不争,不可谓忠。”“吾知所以距子矣”。

《惠子相梁》:“子知之乎 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“子非鱼,安知鱼之乐 ”“子非我,安知我不知鱼之乐 ”“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知

鱼之乐全矣!”庄子曰:“‘请循其本。’子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“臣诚知不如徐公美。”

《马说》:“食马者不知其能千里而食也”

2.<动> 明白。 《公输》:“义不杀少而杀众,不可谓知类。”

《生于忧患,死于安乐》:“然后知生于忧患而死于安乐也。”

3.<动> 了解。 《论语·学而》:“人不知而不愠,不亦君子乎 ”

4.<动> 感到。 《送东阳马生序》:“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。”

5.<动> 识得。 《马说》:“其真不知马也。”

(二)zhi4 6.<形> 通“智”,聪明。 《论语·为政》:“是知也。”

7.<形> 通“智”,智慧。 《两小儿辩日》:“孰为汝多知乎 ”

置 1.<动> 放,安放。 《陈涉世家》:“置人所罾鱼腹中。”

《愚公移山》:“且焉置土石 ”

2.<动> 放到一边。 《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。”

3.<动> 摆,摆设。 《五柳先生传》:“亲旧知其如此,或置酒而招之”。

《白雪歌送武判官归京》:“中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。”

致 1.<动> 得到。 《送东阳马生序》:“无从致书以观”。

2.<动> 招致,引来。 《隆中对》:“此人可就见,不可屈致也。”

3.<动> 说,答。 《石壕吏》:“听妇前致词”。

治 1.<动> 研究。 《孙权劝学》:“孤岂欲卿治经为博士邪!”

2.<动> 惩治。 《出师表》:“不效,则治臣之罪”。

逐 1.<动> 追击。 《曹刿论战》:“遂逐齐师。”

2.<动> 竟赛。 《夸父逐日》:“夸父与日逐走,入日”。

走 1.<动> 跑,赶快去。 《夸父逐日》:“夸父与日逐走,入日。”

《木兰诗》:“双兔傍地走,安能辨我是雄雌 ”

《送东阳马生序》:“录毕,走送之。”

2.<动> 逃跑。 《口技》:“两股战战,几欲先走。”

《石壕吏》:“老翁逾墙走,老妇出门看。”

3.<动> 移动,滚动。 《满井游记》:“作则飞沙走砾。”

卒 1.<名> 步兵,士兵。 《陈涉世家》:“爱士卒,楚人怜之。”

2.<副> 最终,终于。 《伤仲永》:“卒之为众人,则其受于人者不至也。”

《送东阳马生序》:“卒获有所闻。”

坐 1.<动> 坐,坐着。 《木兰诗》:“归来见天子,天子坐明堂。”

《狼》:“一狼径去,其一犬坐于前。”

《小石潭记》:“坐潭上,四面竹树环合”。

《核舟记》:“船头坐三人”。

《湖心亭看雪》:“有两人铺毡对坐”。

《邹忌讽齐王纳谏》:“客从外来,与坐谈”。(坐:古人铺席于地,两膝着席,臀部压在脚跟上,叫‘坐’。)

2.<动> 坐下,请坐。 《醉翁亭记》:“起坐而喧哗者,众宾欢也。”

《唐雎不辱使命》:“先生坐!何至于此!”

3.<动> 犯罪。 《晏子使楚》:“王曰:‘何坐 ’曰:‘坐盗’。”

4.<名> 通“座”。 《口技》:“满坐寂然,无敢哗者。”“满坐宾客无不伸颈,侧目”。

5.<介> 因为。 《山行》:“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”

止 1.<动> 停下,停止。 《狼》:“一狼得骨止”。“后狼止而前狼又至。”

《口技》:“妇拍儿亦渐拍渐止。”

《隆中对》:“羽、飞乃止。”

《惠子相梁》:“非梧桐不止”。

2.<动> 阻止。 《愚公移山》:“河曲智叟笑而止曰”。

3.<副> 通“只”,仅仅。 《狼》:“止有剩骨。”“止露尻尾。”“止增笑耳。”

虚词 ----------------------------------------- -------------------------------------------------

故 1.<形> 旧,原来。 《论语·为政》:“温故而知新,可以为师矣。”(故:学过的知识。)

《狼》:“而两狼之并驱如故。”

2.<名> 原因,缘故。 《陈涉世家》:“扶苏以数谏故,上使外将兵。”

《公输》:“楚王问其故。”

《曹刿论战》:“既克,公问其故。”

3.<副> 故意,特意。 《陈涉世家》:“广故数言欲亡,忿恚尉”。

4.<连> 所以,因此。 《醉翁亭记》:“饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。”

《出师表》:“故临崩寄臣以大事也。”

《得道多助,失道寡助》:“故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”

《唐雎不辱使命》:“以君为长者,故不错意也。”

《生于忧患,死于安乐》:“故天将降大任于是人也”。

及 1.<介> 到了……时候,等到。 《孙权劝学》:“及鲁肃过寻阳,与蒙论议”。

《湖心亭看雪》:“及下船,舟子喃喃曰”。

2.<介> 到,至。 《两小儿辩日》:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”。

《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此。”

3.<动> 比得上。 《邹忌讽齐王纳谏》:“君美甚,徐公何能及君也 ”

4.<连> 和,与。 《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。”

乃 1.<代> 你,你的。 《示儿》:“王师北定中原日,家祭无忘千乃翁。”

2.<副> 于是,就。 《狼》:“屠乃奔倚其下,弛担持刀。”

《孙权劝学》:“蒙乃始就学。”

《岳阳楼记》:“乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。”

《小石潭记》:“以其境过清,不可久居,乃记之而去。”

《陈涉世家》:“陈胜,吴广乃谋曰”。“乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。”

《曹刿论战》:“乃入见。”

《公输》:“杀臣,宋莫能守,乃可攻也。”

3.<副> 才,这才。 《陈太丘与友期》:“过中不至,太丘舍去,去后乃至。”

《送东阳马生序》:“媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。”

《狼》:“乃悟前狼假寐,盖以诱敌。”

《隆中对》:“‘孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。’羽、飞乃止。”

4.<副> 竟然,却。 《桃花源记》:“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。”

5.<动> 是。 《陈涉世家》:“当立者乃公子扶苏。”

其 1.<代> 第三人称代词。

(1) 相当于“他的”。 《智子疑邻》:“其子曰:‘不筑,必将有盗。’其邻人之父亦云。”

《夸父逐日》:“弃其杖,化为邓林。”

《五柳先生传》:“先生不知何许人也,亦不详其姓字”。

《送东阳马生序》:“门人弟子填其室,未尝稍降辞色。”

《邹忌讽齐王纳谏》:“谓其妻曰:‘我孰与城北徐公美 ’”

《曹刿论战》:“其乡人曰:肉食者谋之,又何间焉 ”

《愚公移山》:“帝感其诚”。

2.相当于“她的”。 《口技》:“遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。”

3.相当于“它的”。 《童趣》:“见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。”

《观沧海》:“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”(其:指海。)

《山市》:“又其上,则黯然缥缈,不可计其层次矣。”“可见其顶”。(其:指楼。)

《伤仲永》:“其文理皆有可观者。”(其:指诗。)

《狼》:“顾野有麦场,场主积薪其中。”(其:指麦场。)

《小石潭记》:“其岸势犬牙差互,不可知其源。”(其:指潭。)

《岳阳楼记》:“乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。”

《醉翁亭记》:“其西南诸峰,林壑尤美”。(其:指滁州城。)

《隆中对》:“此用武之国,而其主不能守”。

《惠子相梁》:“南方有鸟,其名为鵷雏,子知之乎 ”

《庄子与惠子游于濠梁》:“请循其本。”

4.相当于“他们的”。 《论语·述而》:“择其善者而从之,其不善者而改之。”

《狼》:“屠大窘,恐前后受其敌。”

《核舟记》:“其两面三刀膝相比者,各隐卷底衣褶中。”

《醉翁亭记》:“而不知太守之乐其乐也。”

《湖心亭看雪》:“问其姓氏,是金陵人,客此。”

《生于忧患,死于安乐》:“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

《曹刿论战》:“下视其辙,登轼而望之”。

(2)<代> 第三人称代词。

1.相当于“他”。 《陈涉世家》:“百姓多闻其贤,未知其死也。”

2.相当于“它”。 《两小儿辩日》:“及其日中如探汤”。

《马说》:“食马者不知其能千里而食也。”(其:指千里马。)

《观潮》:“方其远出海门,仅如银线”。(其:指潮。)

3.相当于“他们”。 《两小儿辩日》:“孔子东游,见两小儿辩斗。问其故”。

《送东阳马生序》:“余则緼袍敝衣处其间。”

《醉翁亭记》:“醉能同其乐”。

《出师表》:“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”。

(3)<代> 第一人称代词。相当于“自己的”。 《童趣》:“蹲其身,使与台齐。”

《伤仲永》:“即书诗四句,并自为其名。”

《大道之行也》:“故人不独亲其亲,不独子其子”。

《五柳先生传》:“衔觞赋诗,以乐其志”。

《公输》:“今有人于此,舍其文轩,邻有敝舆而欲窃之;舍其锦绣,邻有短褐而欲窃之;舍其梁肉,邻有糠糟而欲窃之。”

《鱼我所欲也》:“此之谓失其本心。”

(4)<代> 指示代词。相当于“这”,“那”。 《塞翁失马》:“人皆吊之,其父曰:‘此何遽不为福乎 ’”

《伤仲永》:“其诗以养父母,收族为意”。“父利其然也”。

《智子疑邻》:“其家甚智其子。”(其家:这家。其子:他们的儿子。)

《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”

《五柳先生传》:“其言兹若人之俦乎 ”

《三峡》:“其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。”

《桃花源记》:“复前行,欲穷其林。”

《核舟记》:“其人视端容寂,若听茶声然。”“其船背稍夷,则题名其上”。(其上:它的上面。)

《岳阳楼记》:“其必曰:’先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎。”

(5)<代> 指示代词。相当于“其中。” 《狼》:“其一犬坐于前。”

《口技》:“不能指其一端。”“不能名其一处也。”

《曹刿论战》:“既克,公问其故。”

(6)<副> 表推测。相当于“大概”。 《论语·卫灵公》:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

(7)<副> 表肯定。相当于“其实”。 《马说》:“其真不知马也。”

(8)<副> 表反问。相当于“难道”。 《马说》:“其真无马邪 ”

(9)<助> 用来加重语气。相当于“可要”。 《唐雎不辱使命》:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”

且 1.<副> 犹,尚且。 《伤仲永》:“彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人”。

《马说》:“且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ”

2.<副> 暂且,姑且。 《石壕吏》:“存者且偷生,死者长已矣!”

3.<连> 和,又。 《送东阳马生序》:“盖余之勤且艰若此。”

《蒹葭》:“溯洄从之,道阻且长。”

4.<连> 况且。 《陈涉世家》:“且壮士不死即已,死即举大名耳,王候将相宁有种乎!”

《唐雎不辱使命》:“且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。”

《愚公移山》:“且焉置土石 ”

5.<副> 将近。 《愚公移山》:“北山愚公者,年且九十,面山而居。”

然 1.<代> 这样,那样。 《论语·子罕》:“岁寒,然后知松柏之后凋也”。

《伤仲永》:“父利其然也。”

《马说》:“世有伯乐,然后有千里马。”

《岳阳楼记》:“然则北通巫峡,南极潇湘”。“然则何时而乐耶 ”

《唐雎不辱使命》:“虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易。”

《隆中对》:“谓为信然。”

《出师表》:“然后施行,必能裨补阙漏”。