部编人教版七年级语文下册:14 驿路梨花 课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编人教版七年级语文下册:14 驿路梨花 课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-05 15:26:55 | ||

图片预览

文档简介

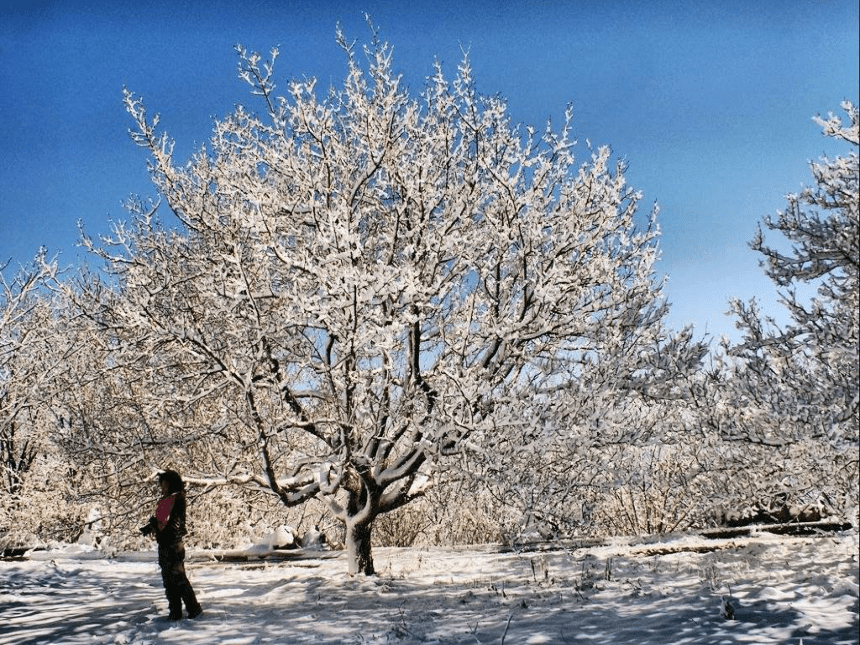

课件37张PPT。 在哀牢山深处,在人迹罕至的茂密树林里,一片美丽的梨花掩映着一座小草房,它的主人是谁?它见证了一个怎样的美丽的故事?驿路梨花

彭荆风

作者档案彭荆风,当代作家。他只读过两年初中,1949 年参加中国人民解放军,1952年开始在报刊上发表作品。“文化革命”中,受到林彪、江青反革命集团迫害,坐了七年监 狱。打倒“四人帮”后重新提笔写作,《驿路梨花》是重新提笔后的第一篇。著有长篇小说《鹿衔草》、《断肠草》、《师长在向士兵敬礼》、《绿月亮》等。检查预习:

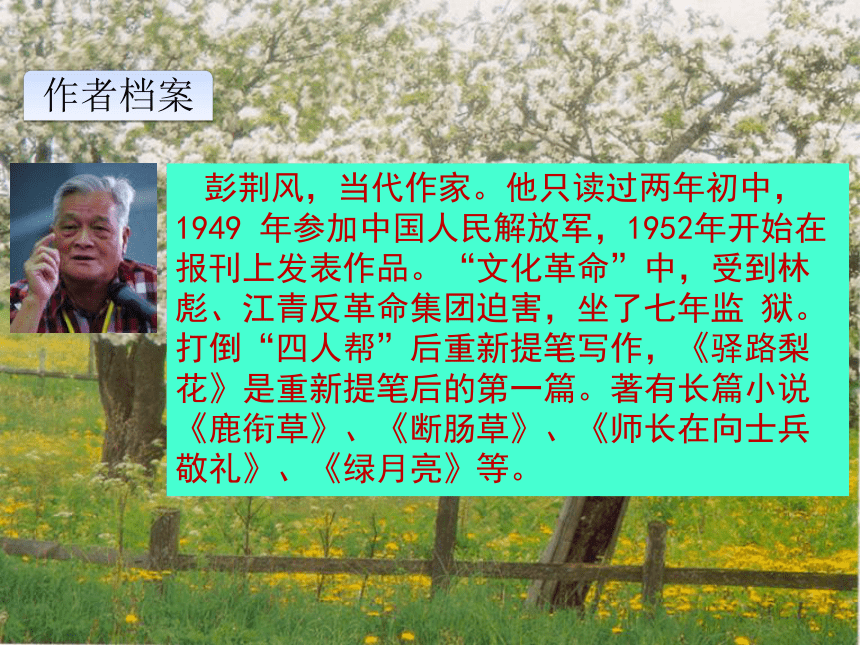

生字词

驿路( ) 竹篾( )

撵走( ) 修葺( )

恍惚( ) 陡峭( )

露宿( ) 漆黑( )

麂子( ) 晶莹( )

yìmièniǎnqìhuǎng hūdǒusùqījǐyíng思考:

1.课文中写了哪些人?他们出场的顺序是怎样的?

2.以上那些人所做的事以及做这些事的目的?

“我”和老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘、 (解放军)、 (梨花) 根据课文内容填写下面的表格我和老余修葺小茅屋,给房顶加草,挖排水沟向哈尼小姑娘学习,为群众着想瑶族老人专门送粮食来

方便后来人梨花妹妹常来照管小茅屋向解放军和姐姐学习,接姐姐的班解放军砍树割草盖小茅屋向雷锋学习,方便过路人梨花姑娘照料小茅屋向解放军学习,方便过路人两次误会你能找出这两次误会在什么地方吗?我、老余,见到小茅屋。茅屋主人是谁?插叙及其作用

插叙:插叙是指在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的回忆或故事的叙述方法。

作用:

1、对情节的作用。(对主要情节或中心事件起到铺垫、照应、补充交代、说明,使情节更完整。)

2、为突出人物形象。(赞美了……表现了……)

3、深化中心。(揭示了……表达了……)不是他。瑶族老人是专门运粮食的。主人是他??喂!你们谁是梨花啊?茅屋定是你们的啦?是他们修的小茅屋呀!这才是梨花!

可你见不着喔!

她出嫁了真是驿路梨花处处开呀!小茅屋的真正主人是谁?梨花吗?梨花的妹妹吗?瑶族老人吗?解放军叔叔吗?茅屋的建造者、

照管者都是主人悬念:

是指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取一种积极手段。

作用:

使故事情节跌宕起伏,环环相扣。吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主进入文章所创设的情境中。

设置悬念的方法:

倒叙法、误会法、先抑后扬法。

三处悬念:

悬念一:第4自然段,有了梨花就会有地方住宿,可是屋里漆黑,没灯也没人,这是什么人的屋子?

悬念二:瑶族老人讲述自己的经历,再次产生悬念:究竟谁是小屋的主人?

悬念三:第29、30自然段,当我们争着感谢小姑娘时,遭到拒绝,产生悬念:解放军为什么要盖这个小茅屋呢?

表达效果:使故事情节跌宕起伏,吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主进入文章所创设的情境中。四写梨花: 请你找出文中找出描写“梨花”的句子。 “白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”

——这是自然界的梨花。(实写)语言赏析

环境描写。渲染了宁静美好的气氛。描写了梨花的纯洁、美丽、温柔,从而衬托文中那些善良、助人为乐的人们的纯洁美好的心灵。“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”——这是写人。“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”

——先写花,后写人,把花和人自然地结合在一起。(虚写)

2、赏析句子:

虚写。含蓄地传达出“我”受到帮助的愉悦感,衬托出瑶族老人和哈尼族小姑娘心怀善意、助人为乐精神的可贵,也为下文写梨花等哈尼小姑娘出场并和说出房子“主人”的秘密作铺垫。“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’”“驿路梨花”既指梨树开的花,又指哈尼族姑娘梨花,更是助人为乐的雷锋精神的象征。问题探究:

一、“驿路梨花”为题的妙处?

1、“驿路”与“梨花”与文章内容、景物完美吻合;

2、“梨花”既指花又指人,高度赞扬了“梨花们”善良、美好的为人民服务的崇高的雷锋精神,譬喻贴切,形象鲜明;

3、以“驿路梨花”为题,引用陆游的诗句,增添了文章的文艺性。形式新颖,吸引读者。二、文章结尾处引用“驿路梨花处处开”的诗句,在结构上和内容上分别有什么作用?

结构上:照应标题,首尾呼应。

内容上:形象地写出雷锋精神不断传递、处处发扬这一主旨,深化中心。主题概括 本文通过云南边疆哀牢山中路边一间小茅屋的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区不断传递的动人情景,热情地歌颂了助人为乐的高尚品德。

彭荆风

作者档案彭荆风,当代作家。他只读过两年初中,1949 年参加中国人民解放军,1952年开始在报刊上发表作品。“文化革命”中,受到林彪、江青反革命集团迫害,坐了七年监 狱。打倒“四人帮”后重新提笔写作,《驿路梨花》是重新提笔后的第一篇。著有长篇小说《鹿衔草》、《断肠草》、《师长在向士兵敬礼》、《绿月亮》等。检查预习:

生字词

驿路( ) 竹篾( )

撵走( ) 修葺( )

恍惚( ) 陡峭( )

露宿( ) 漆黑( )

麂子( ) 晶莹( )

yìmièniǎnqìhuǎng hūdǒusùqījǐyíng思考:

1.课文中写了哪些人?他们出场的顺序是怎样的?

2.以上那些人所做的事以及做这些事的目的?

“我”和老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘、 (解放军)、 (梨花) 根据课文内容填写下面的表格我和老余修葺小茅屋,给房顶加草,挖排水沟向哈尼小姑娘学习,为群众着想瑶族老人专门送粮食来

方便后来人梨花妹妹常来照管小茅屋向解放军和姐姐学习,接姐姐的班解放军砍树割草盖小茅屋向雷锋学习,方便过路人梨花姑娘照料小茅屋向解放军学习,方便过路人两次误会你能找出这两次误会在什么地方吗?我、老余,见到小茅屋。茅屋主人是谁?插叙及其作用

插叙:插叙是指在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的回忆或故事的叙述方法。

作用:

1、对情节的作用。(对主要情节或中心事件起到铺垫、照应、补充交代、说明,使情节更完整。)

2、为突出人物形象。(赞美了……表现了……)

3、深化中心。(揭示了……表达了……)不是他。瑶族老人是专门运粮食的。主人是他??喂!你们谁是梨花啊?茅屋定是你们的啦?是他们修的小茅屋呀!这才是梨花!

可你见不着喔!

她出嫁了真是驿路梨花处处开呀!小茅屋的真正主人是谁?梨花吗?梨花的妹妹吗?瑶族老人吗?解放军叔叔吗?茅屋的建造者、

照管者都是主人悬念:

是指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取一种积极手段。

作用:

使故事情节跌宕起伏,环环相扣。吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主进入文章所创设的情境中。

设置悬念的方法:

倒叙法、误会法、先抑后扬法。

三处悬念:

悬念一:第4自然段,有了梨花就会有地方住宿,可是屋里漆黑,没灯也没人,这是什么人的屋子?

悬念二:瑶族老人讲述自己的经历,再次产生悬念:究竟谁是小屋的主人?

悬念三:第29、30自然段,当我们争着感谢小姑娘时,遭到拒绝,产生悬念:解放军为什么要盖这个小茅屋呢?

表达效果:使故事情节跌宕起伏,吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主进入文章所创设的情境中。四写梨花: 请你找出文中找出描写“梨花”的句子。 “白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”

——这是自然界的梨花。(实写)语言赏析

环境描写。渲染了宁静美好的气氛。描写了梨花的纯洁、美丽、温柔,从而衬托文中那些善良、助人为乐的人们的纯洁美好的心灵。“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”——这是写人。“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”

——先写花,后写人,把花和人自然地结合在一起。(虚写)

2、赏析句子:

虚写。含蓄地传达出“我”受到帮助的愉悦感,衬托出瑶族老人和哈尼族小姑娘心怀善意、助人为乐精神的可贵,也为下文写梨花等哈尼小姑娘出场并和说出房子“主人”的秘密作铺垫。“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’”“驿路梨花”既指梨树开的花,又指哈尼族姑娘梨花,更是助人为乐的雷锋精神的象征。问题探究:

一、“驿路梨花”为题的妙处?

1、“驿路”与“梨花”与文章内容、景物完美吻合;

2、“梨花”既指花又指人,高度赞扬了“梨花们”善良、美好的为人民服务的崇高的雷锋精神,譬喻贴切,形象鲜明;

3、以“驿路梨花”为题,引用陆游的诗句,增添了文章的文艺性。形式新颖,吸引读者。二、文章结尾处引用“驿路梨花处处开”的诗句,在结构上和内容上分别有什么作用?

结构上:照应标题,首尾呼应。

内容上:形象地写出雷锋精神不断传递、处处发扬这一主旨,深化中心。主题概括 本文通过云南边疆哀牢山中路边一间小茅屋的故事,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区不断传递的动人情景,热情地歌颂了助人为乐的高尚品德。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读