部编版七下历史优质课件:第06课 北宋的政治(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七下历史优质课件:第06课 北宋的政治(18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-06 16:10:06 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。北宋的政治黄袍加身1.北宋的建立时间:

建立者:

事件:

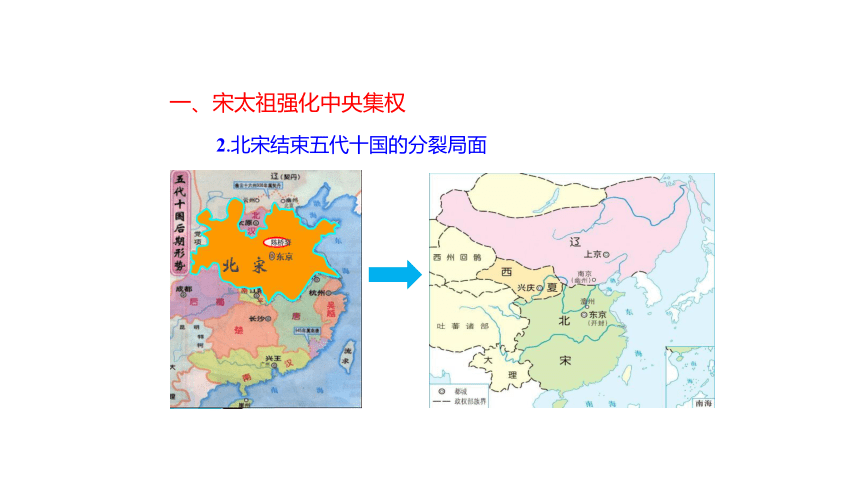

定都:960年赵匡胤(宋太祖)陈桥兵变开封赵匡胤(宋太祖)一、宋太祖强化中央集权2.北宋结束五代十国的分裂局面一、宋太祖强化中央集权 没有完成统一。

北宋统一了中原和南方地区,结束了五代十国的分裂局面。但在祖国辽阔的土地上,同北宋并立的还有契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金等少数民族政权。 北宋是否完成了国家的统一?为什么? 太祖问:“天下自唐季(唐朝末期)以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?” 赵普回答:“此非他故,方镇(藩镇割据)太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”3.宋太祖强化中央集权(1)原因 ①唐朝后期藩镇割据,形成五代十国局面,要结束这种局面,必须加强中央集权。 ②宋朝建立时,全国仍处于割据状态,要巩固封建统治,结束封建割据,必须加强中央集权。 ③宋太祖本人就是通过兵变夺取政权的,为防止类似的兵变重演,必须加强中央集权。3.宋太祖强化中央集权(2)措施军权的集中“杯酒释兵权”,解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵。 在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。 在地方,派文臣担任各地州县的长官,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。为防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度;在各州府设置通判,以分知州权力。行政权的集中3.宋太祖强化中央集权(2)措施财权的集中 取消节度使收税的权利,陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。君臣礼仪的变化说明了北宋中央集权的加强。 宋朝以前,宰相、大臣可以和皇帝对坐议事。相传,宋太祖有一次上朝,宰相范质等仍坐着。宋太祖说:“我眼花,你们把文书拿近来让我看。”范质等起身呈递文书后,回到原处,发现座位已被撤走。从此,宰相、大臣只能站着同皇帝讲话。3.宋太祖强化中央集权(3)影响 积极影响:地方的行政权、财权和军权都收归了中央,官员的权力比以往受到制衡和约束,武人干政的风险降低,士人受到普遍尊重。总之,中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

消极影响:削弱了军队战斗力,这是宋代形成“积弱”局面的原因之一。导致官僚机构膨胀,官俸和军费开支庞大。冗官、冗兵和冗费导致北宋形成“积贫”的局面。 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?宋朝采取重文轻武的政策。二、重文轻武的政策 (1)宋太祖为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端出现,重用文臣掌握军政大权。 (2)宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,形成文臣统兵的格局。(3)注重发展文教事业,改革和发展了科举制。1. 政策 “万般皆下品,唯有读书高”的观点在客观上推动了文化教育的发展,但强化了为当官而读书的观点。天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,唯有读书高。二、重文轻武的政策2. 影响 宋朝重文轻武的政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。 史学家陈寅恪曾言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”而西方与日本史学界认为宋朝是中国历史上的文艺复兴与经济革命的时代。宋朝创造了辉煌的经济、文化,从太祖立国,到逐步加强君主权力,重文轻武,开创了繁盛的经济文化时代,但也因为重文轻武,造成了宋朝积贫积弱的社会状态,这给了我们很大的启示。 宋太祖说:“五代方镇残虐,民受其祸。朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”这里反映出宋初的一个基本国策是( )

A.重文轻武 B.强干弱枝

C.重内轻外 D.冗官冗费A阅读下列材料,回答问题。

材料一:臣伏见,景德、祥符中,文武官总计九千七百八十五员,今内外官署总一万七千三百余员,其未受差遣京官、使臣及守候人不在数内,较之先朝,才四十余年,已愈一倍多矣。……以至隋唐虽设官浸多,然未有如本朝繁冗甚也。含天下州郡三百二十,县一千二百五十,而一州一县所任之职,素有定额,大率用吏不过五六,复有台寺之小吏,府监之杂工,萌序之官,进纳之辈,总而计之,不止于三倍。

——包拯奏报

材料二:宋代对官吏实行三年一“磨勘”,只要无大过错,照例升迁,实际上是有升无降,而且官员待遇之优厚大大超过历朝。除俸、禄粟、职钱之外,还有各种名目的优待,宰相、枢密使的正俸为铜钱三百六十万文,禄米为一千二百石,冬春服装绫四十匹、绢六十匹,绵二百两。单正俸计算,约等于北宋中期二万四千亩土地的收入。

——《中国通史纲要》

请回答:

(1)概括指出材料所反映的历史现象。

(2)结合历史背景说明上述现象严重的原因及其后果。

北宋官僚机构臃肿,官吏过多,开支巨大。 原因:北宋加强中央集权,增设地方官吏,科举录用名额增多,究其根本原因是专制主义中央集权制度的产物。

后果:赋税增加,阶级矛盾尖锐,社会危机严重。课堂小结北宋的政治建立强化中央集权后果 960年,宋太宗赵匡胤发动陈桥驿兵变,登基称帝,定都东京(开封)。 (1)政治:①削弱相权;②派文臣担任各地州县的长官;③为防止知州的权力过大,难以控制,实施三年一换的制度;④在各州府设置通判;⑤在地方设置转运使。

(2)军事:①解除禁军将领的兵权;②将领有握兵之重而无发兵之权;③定期换防。

(3)文化:注重发展文教事业,改革和发展了科举制,文举兴盛,武举废弛。 ①军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重;②重文轻武;③杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权稳固和社会安定。

建立者:

事件:

定都:960年赵匡胤(宋太祖)陈桥兵变开封赵匡胤(宋太祖)一、宋太祖强化中央集权2.北宋结束五代十国的分裂局面一、宋太祖强化中央集权 没有完成统一。

北宋统一了中原和南方地区,结束了五代十国的分裂局面。但在祖国辽阔的土地上,同北宋并立的还有契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金等少数民族政权。 北宋是否完成了国家的统一?为什么? 太祖问:“天下自唐季(唐朝末期)以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?” 赵普回答:“此非他故,方镇(藩镇割据)太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”3.宋太祖强化中央集权(1)原因 ①唐朝后期藩镇割据,形成五代十国局面,要结束这种局面,必须加强中央集权。 ②宋朝建立时,全国仍处于割据状态,要巩固封建统治,结束封建割据,必须加强中央集权。 ③宋太祖本人就是通过兵变夺取政权的,为防止类似的兵变重演,必须加强中央集权。3.宋太祖强化中央集权(2)措施军权的集中“杯酒释兵权”,解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵。 在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;还设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。 在地方,派文臣担任各地州县的长官,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。为防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度;在各州府设置通判,以分知州权力。行政权的集中3.宋太祖强化中央集权(2)措施财权的集中 取消节度使收税的权利,陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。君臣礼仪的变化说明了北宋中央集权的加强。 宋朝以前,宰相、大臣可以和皇帝对坐议事。相传,宋太祖有一次上朝,宰相范质等仍坐着。宋太祖说:“我眼花,你们把文书拿近来让我看。”范质等起身呈递文书后,回到原处,发现座位已被撤走。从此,宰相、大臣只能站着同皇帝讲话。3.宋太祖强化中央集权(3)影响 积极影响:地方的行政权、财权和军权都收归了中央,官员的权力比以往受到制衡和约束,武人干政的风险降低,士人受到普遍尊重。总之,中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

消极影响:削弱了军队战斗力,这是宋代形成“积弱”局面的原因之一。导致官僚机构膨胀,官俸和军费开支庞大。冗官、冗兵和冗费导致北宋形成“积贫”的局面。 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?宋朝采取重文轻武的政策。二、重文轻武的政策 (1)宋太祖为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端出现,重用文臣掌握军政大权。 (2)宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,形成文臣统兵的格局。(3)注重发展文教事业,改革和发展了科举制。1. 政策 “万般皆下品,唯有读书高”的观点在客观上推动了文化教育的发展,但强化了为当官而读书的观点。天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,唯有读书高。二、重文轻武的政策2. 影响 宋朝重文轻武的政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。 史学家陈寅恪曾言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”而西方与日本史学界认为宋朝是中国历史上的文艺复兴与经济革命的时代。宋朝创造了辉煌的经济、文化,从太祖立国,到逐步加强君主权力,重文轻武,开创了繁盛的经济文化时代,但也因为重文轻武,造成了宋朝积贫积弱的社会状态,这给了我们很大的启示。 宋太祖说:“五代方镇残虐,民受其祸。朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”这里反映出宋初的一个基本国策是( )

A.重文轻武 B.强干弱枝

C.重内轻外 D.冗官冗费A阅读下列材料,回答问题。

材料一:臣伏见,景德、祥符中,文武官总计九千七百八十五员,今内外官署总一万七千三百余员,其未受差遣京官、使臣及守候人不在数内,较之先朝,才四十余年,已愈一倍多矣。……以至隋唐虽设官浸多,然未有如本朝繁冗甚也。含天下州郡三百二十,县一千二百五十,而一州一县所任之职,素有定额,大率用吏不过五六,复有台寺之小吏,府监之杂工,萌序之官,进纳之辈,总而计之,不止于三倍。

——包拯奏报

材料二:宋代对官吏实行三年一“磨勘”,只要无大过错,照例升迁,实际上是有升无降,而且官员待遇之优厚大大超过历朝。除俸、禄粟、职钱之外,还有各种名目的优待,宰相、枢密使的正俸为铜钱三百六十万文,禄米为一千二百石,冬春服装绫四十匹、绢六十匹,绵二百两。单正俸计算,约等于北宋中期二万四千亩土地的收入。

——《中国通史纲要》

请回答:

(1)概括指出材料所反映的历史现象。

(2)结合历史背景说明上述现象严重的原因及其后果。

北宋官僚机构臃肿,官吏过多,开支巨大。 原因:北宋加强中央集权,增设地方官吏,科举录用名额增多,究其根本原因是专制主义中央集权制度的产物。

后果:赋税增加,阶级矛盾尖锐,社会危机严重。课堂小结北宋的政治建立强化中央集权后果 960年,宋太宗赵匡胤发动陈桥驿兵变,登基称帝,定都东京(开封)。 (1)政治:①削弱相权;②派文臣担任各地州县的长官;③为防止知州的权力过大,难以控制,实施三年一换的制度;④在各州府设置通判;⑤在地方设置转运使。

(2)军事:①解除禁军将领的兵权;②将领有握兵之重而无发兵之权;③定期换防。

(3)文化:注重发展文教事业,改革和发展了科举制,文举兴盛,武举废弛。 ①军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重;②重文轻武;③杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权稳固和社会安定。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源