6.1.2 数的运算 教学设计

图片预览

文档简介

数的运算

教学模式介绍:

核心素养下的培养是需要正确的教学模式作为载体的,对于以往的课堂来说是一种全新的转型。核心素养下的教学设计是利用设计好的核心问题在课堂中培养学生的核心素质,激发和推动学生主体活动、能整合教材中内容并与学生生活实际相关联。在这个课堂教学活动中,教师要以问题及其解决方式为主线的,整体设计思路是在教师的策划、指导和支持下,学生积极主动地参与问题的发现、提出与解决,在探索问题解决的过程中获得新知,构建新知。老师作为学习共同体的一员,和学生共同为问题的解决,开展合作学习、共同探究,让学生在学习活动中解决问题、培养核心素养。

核心素养教学设计的课程环节:

讲什么——为何讲——怎么讲——讲怎样

设计思路说明:

本节课是在学生认识了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法基础上进行的整理复习。教学开始,充分应用多媒体课件,以课本主题图引入新课;教学中,通过多处实例,结合学生生活经验,在展示与交流中加深对数的运算的认识,让学生进一步认识整数、小数、分数的四则运算和估算,并能运用分数乘法、除法知识解决有关问题。

一、讲什么

1、教学内容

(1)概念原理:加法、减法、乘法、除法、估算;

(2)思想方法:数形结合;

(3)能力素养:数学化、符号化、。

2、内容解析:

在前面的学习中学生认识了认识了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法,也积累了一定的学习经验。

本课是《整理与复习》这一单元数与代数部分的第二课,对小学阶段所学过的四则运算的意义、计算法则和运算律的知识进行一个系统的整理和复习。

二、为何讲

1、教学目标:

(1)通过整理和复习四则运算的意义、计算法则和运算律及利用这些知识解决问题,会根据解决问题的需要,选择合理的方法进行计算,进一步提高四则运算能力。

(2)在对知识、技能、方法的回顾与梳理中,掌握整理的方法,并使所学内容系统化、网络化,形成完整的认知结构。

(3)感受数学的应用价值,能在数学学习活动中获得成功体验,提升数学素养。

2、目标解析:

(1)通过系统的复习,学生能熟练地进行整数、小数、分数的四则运算和估算,能灵活运用运算律进行简算;理解、掌握运用分数乘法、除法知识解决有关问题的方法。

(2)经历四则混合运算及法则的归纳过程,体验迁移、归纳的学习方法,发展应用意识,形成解决问题的一些策略、方法。

(3)培养学生的数感,养成认真做题的良好习惯,感受数学与生活的紧密联系,提高分析问题、解决问题的能力。

【教学重点】理解并掌握实则运算法则,会正确地进行计算,能够灵活运用分数乘法、除法知识解决有关问题。

三、怎样讲

(一)教学准备

1、教学问题:

(1)虽然学生在前面已经认识了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法。但是,对学生来说还是难以灵活运用运算律进行简算和解决问题。

(2)学生容易对原来学过的各种运算律产生混淆。

【教学难点】能按运算顺序正确进行计算,并能灵活地选着合理的算法,提高分析问题和解决问题的能力。

2、教学支持条件:

(1)学生在学习本节课的内容之前,已经学习了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法,有了初步的基础,为这节课的学习打下了基础。

(二)教学过程

引入新课

自主探究

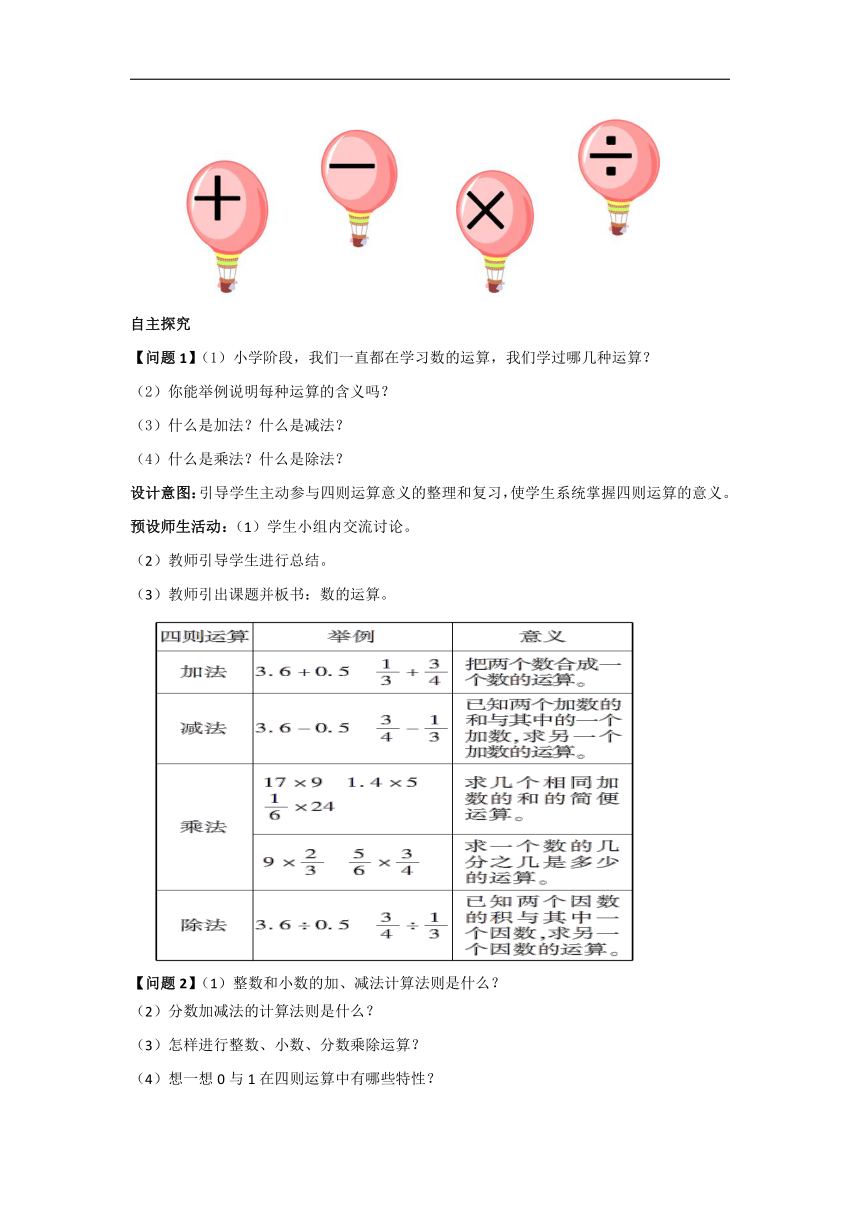

【问题1】(1)小学阶段,我们一直都在学习数的运算,我们学过哪几种运算?

(2)你能举例说明每种运算的含义吗?

(3)什么是加法?什么是减法?

(4)什么是乘法?什么是除法?

设计意图:引导学生主动参与四则运算意义的整理和复习,使学生系统掌握四则运算的意义。

预设师生活动:(1)学生小组内交流讨论。

(2)教师引导学生进行总结。

(3)教师引出课题并板书:数的运算。

【问题2】(1)整数和小数的加、减法计算法则是什么?

(2)分数加减法的计算法则是什么?

(3)怎样进行整数、小数、分数乘除运算?

(4)想一想0与1在四则运算中有哪些特性?

设计意图:引导学生对四则运算法则进行整理和复习,强化对法则的理解。

预设师生活动:(1)组织学生们分组讨论,交流汇报。

(2)教师引导学生总结。

小结:(1)相同数位对齐;(2)先通分,化成同分母分数后才能直接相加减;(3)小数乘除法转化成整数乘除法计算,分数除法转化成分数乘法计算;(4)任何数加0得原数,任何数减0得原数;0乘任何数得0,0除以任何数得0,0不能作除数;任何数乘1得原数,任何数除以1得原数。

【问题3】(1)四则运算间到底有什么联系?

(2)四则运算的顺序是什么呢?

(3)在学习四则运算时,我们学过哪些运算定律?

(4)这几种运算定律有什么特点呢?

(5)减法性质是什么?除法性质是什么?

设计意图:通过复习四则混合运算,在掌握运算顺序的基础上,学会在计算过程中根据运算符号、数据特点以及运算顺序之间的联系,合理灵活地选择计算方法,提高计算能力。

预设师生活动:(1)学生以小组为单位交流讨论。

(2)全班同学汇报交流,教师总结。

小结:(1)减法是加法的逆运算,除法是乘法的逆运算,乘法是加法的简便运算;

(2)

(3)加法交换律、结合律能综合运用于连加运算,加数经过交换、结合,运算符号不变,还是连加。乘法交换律、结合律也类似。只有乘法分配律涉及乘加或乘减两种运算;

(4)a-b-c=a-(b+c),a-b-c=a-c-b;

a÷(b×c)=a÷b÷c,a÷(b÷c)=a÷b×c,(a±b)÷c=a÷c±b÷c。

【问题4】(1)什么叫估算?一般怎么估算一个数?

(2)加、减、乘、除法的估算各应怎样进行?

(3)分数的大小如何比较?

(4)小数点移动位置,小数的大小会发生什么变化?

设计意图:引导学生回顾学习过程,体验学习方法。

预设师生活动:(1)学生独立完成后交流估算方法。

(2)集体交流订正。

(3)教师小结:加、减法估算是把相加、减的各数最高位后面的尾数用“四舍五入”法省略,求出近似数,然后用近似数求和、差。

乘法估算和加、减法估算类似。

除法的估算是先分别求出除数和被除数的近似数,把除数后面的尾数“四舍五入”,如果被除数最高位上的数比除数最高位上的数大,就把被除数最高位后面的尾数“四舍五入”;如果被除数最高位上的数比除数最高位上的数小,就把被除数左起第二位后面的尾数“四舍五入”,再求这两个近似数的商。

出示教材78页第10题:

【问题5】(1)题目中已知的是什么信息?要求的是什么问题?

(2)要求两个班共交多少件作品,必须先求什么?求它要用到什么条件?

(3)你能画出线段图并解答吗?

(4)解决问题时一般可以分成哪几个主要步骤?每一步做什么?

(5)相应的数量关系对于解决问题有着重要的作用,我们常见的数量关系有哪些呢?

设计意图:解决稍复杂的问题,学生有时要借助线段图分析题意,数形结合,能够更准确地理解题意,快速找到相对应的数量关系。也再次引导学生提取解决问题的主要步骤。

预设师生活动:(1)学生自主探究。

(2)小组内交流讨论。

(3)教师引导总结。

小结:(1)

(2)首先,理解题意,找出已知信息和所求问题。

其次,分析数量关系,确定先算什么,再算什么,最后算什么。

再次,确定每一步该怎样算,列出算式,算出得数。

最后,进行检验,写出答案。

(3)速度×时间=路程

单价×数量=总价

工作效率×工作时间=工作总量

收入-支出=结余

本金×利率×时间=利息

……

四、讲怎样

(一)课后检测

1、填空。

(1)在一道减法算式中,已知被减数、减数与差的和是90,那么被减数是( )。

(2)□÷15=12……□,要使余数最大,被除数是( )。

设计意图:检测学生对“数的运算”的掌握情况,并学会利用数的运算的知识解决实际问题。

2、用简便方法计算。

1.25×16×8 7.85×99+7.85

设计意图:综合检测学生对“简便运算”的掌握情况,并且能够灵活运用运算定律。

3、五年级94名师生去游览动物园,平均每人门票为32元,估一估,2800元购买门票,够吗?

设计意图:综合检测学生对“解决问题”的掌握情况,并且能够灵活加以运用。

(二)教学反思

在进行“数的运算”时,首先引导学生复习了四则运算的意义,计算法则;然后复习了四则混合运算的运算顺序和5大运算定律以及减法的性质、除法的性质以及利用所学的知识解决实际问题;最后进行练习。在练习环节,我出示了怎样简便就怎样算的题目,通过学生的解题,主要存在以下几个问题:缺乏对运算定律本质的理解。部分学生能进行简便计算,但不能正确说出使用的是哪一条运算定律。尤其是乘法结合律与乘法分配律的互相混淆,主要原因是缺乏对乘法分配律本质的理解。缺乏对运算顺序及简算依据的整体把握。缺乏简算意识。简便计算能使学生的思维灵活性得到充分的锻炼,对提高学生的计算能力、应用能力起着重要的作用。但是我发现很多学生习惯做“标准”是简便计算题,在遇到需要“转个弯”才能简算的题目时,缺乏必要的观察力与创造条件简算的意识,还有的学生在式题中能主动运用运算定律进行简算,但在解决实际问题时,受数量关系的影响,不能合理、灵活地进行计算。

教学模式介绍:

核心素养下的培养是需要正确的教学模式作为载体的,对于以往的课堂来说是一种全新的转型。核心素养下的教学设计是利用设计好的核心问题在课堂中培养学生的核心素质,激发和推动学生主体活动、能整合教材中内容并与学生生活实际相关联。在这个课堂教学活动中,教师要以问题及其解决方式为主线的,整体设计思路是在教师的策划、指导和支持下,学生积极主动地参与问题的发现、提出与解决,在探索问题解决的过程中获得新知,构建新知。老师作为学习共同体的一员,和学生共同为问题的解决,开展合作学习、共同探究,让学生在学习活动中解决问题、培养核心素养。

核心素养教学设计的课程环节:

讲什么——为何讲——怎么讲——讲怎样

设计思路说明:

本节课是在学生认识了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法基础上进行的整理复习。教学开始,充分应用多媒体课件,以课本主题图引入新课;教学中,通过多处实例,结合学生生活经验,在展示与交流中加深对数的运算的认识,让学生进一步认识整数、小数、分数的四则运算和估算,并能运用分数乘法、除法知识解决有关问题。

一、讲什么

1、教学内容

(1)概念原理:加法、减法、乘法、除法、估算;

(2)思想方法:数形结合;

(3)能力素养:数学化、符号化、。

2、内容解析:

在前面的学习中学生认识了认识了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法,也积累了一定的学习经验。

本课是《整理与复习》这一单元数与代数部分的第二课,对小学阶段所学过的四则运算的意义、计算法则和运算律的知识进行一个系统的整理和复习。

二、为何讲

1、教学目标:

(1)通过整理和复习四则运算的意义、计算法则和运算律及利用这些知识解决问题,会根据解决问题的需要,选择合理的方法进行计算,进一步提高四则运算能力。

(2)在对知识、技能、方法的回顾与梳理中,掌握整理的方法,并使所学内容系统化、网络化,形成完整的认知结构。

(3)感受数学的应用价值,能在数学学习活动中获得成功体验,提升数学素养。

2、目标解析:

(1)通过系统的复习,学生能熟练地进行整数、小数、分数的四则运算和估算,能灵活运用运算律进行简算;理解、掌握运用分数乘法、除法知识解决有关问题的方法。

(2)经历四则混合运算及法则的归纳过程,体验迁移、归纳的学习方法,发展应用意识,形成解决问题的一些策略、方法。

(3)培养学生的数感,养成认真做题的良好习惯,感受数学与生活的紧密联系,提高分析问题、解决问题的能力。

【教学重点】理解并掌握实则运算法则,会正确地进行计算,能够灵活运用分数乘法、除法知识解决有关问题。

三、怎样讲

(一)教学准备

1、教学问题:

(1)虽然学生在前面已经认识了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法。但是,对学生来说还是难以灵活运用运算律进行简算和解决问题。

(2)学生容易对原来学过的各种运算律产生混淆。

【教学难点】能按运算顺序正确进行计算,并能灵活地选着合理的算法,提高分析问题和解决问题的能力。

2、教学支持条件:

(1)学生在学习本节课的内容之前,已经学习了整数、小数、分数的四则运算和估算及运用分数乘法、除法知识解决问题的方法,有了初步的基础,为这节课的学习打下了基础。

(二)教学过程

引入新课

自主探究

【问题1】(1)小学阶段,我们一直都在学习数的运算,我们学过哪几种运算?

(2)你能举例说明每种运算的含义吗?

(3)什么是加法?什么是减法?

(4)什么是乘法?什么是除法?

设计意图:引导学生主动参与四则运算意义的整理和复习,使学生系统掌握四则运算的意义。

预设师生活动:(1)学生小组内交流讨论。

(2)教师引导学生进行总结。

(3)教师引出课题并板书:数的运算。

【问题2】(1)整数和小数的加、减法计算法则是什么?

(2)分数加减法的计算法则是什么?

(3)怎样进行整数、小数、分数乘除运算?

(4)想一想0与1在四则运算中有哪些特性?

设计意图:引导学生对四则运算法则进行整理和复习,强化对法则的理解。

预设师生活动:(1)组织学生们分组讨论,交流汇报。

(2)教师引导学生总结。

小结:(1)相同数位对齐;(2)先通分,化成同分母分数后才能直接相加减;(3)小数乘除法转化成整数乘除法计算,分数除法转化成分数乘法计算;(4)任何数加0得原数,任何数减0得原数;0乘任何数得0,0除以任何数得0,0不能作除数;任何数乘1得原数,任何数除以1得原数。

【问题3】(1)四则运算间到底有什么联系?

(2)四则运算的顺序是什么呢?

(3)在学习四则运算时,我们学过哪些运算定律?

(4)这几种运算定律有什么特点呢?

(5)减法性质是什么?除法性质是什么?

设计意图:通过复习四则混合运算,在掌握运算顺序的基础上,学会在计算过程中根据运算符号、数据特点以及运算顺序之间的联系,合理灵活地选择计算方法,提高计算能力。

预设师生活动:(1)学生以小组为单位交流讨论。

(2)全班同学汇报交流,教师总结。

小结:(1)减法是加法的逆运算,除法是乘法的逆运算,乘法是加法的简便运算;

(2)

(3)加法交换律、结合律能综合运用于连加运算,加数经过交换、结合,运算符号不变,还是连加。乘法交换律、结合律也类似。只有乘法分配律涉及乘加或乘减两种运算;

(4)a-b-c=a-(b+c),a-b-c=a-c-b;

a÷(b×c)=a÷b÷c,a÷(b÷c)=a÷b×c,(a±b)÷c=a÷c±b÷c。

【问题4】(1)什么叫估算?一般怎么估算一个数?

(2)加、减、乘、除法的估算各应怎样进行?

(3)分数的大小如何比较?

(4)小数点移动位置,小数的大小会发生什么变化?

设计意图:引导学生回顾学习过程,体验学习方法。

预设师生活动:(1)学生独立完成后交流估算方法。

(2)集体交流订正。

(3)教师小结:加、减法估算是把相加、减的各数最高位后面的尾数用“四舍五入”法省略,求出近似数,然后用近似数求和、差。

乘法估算和加、减法估算类似。

除法的估算是先分别求出除数和被除数的近似数,把除数后面的尾数“四舍五入”,如果被除数最高位上的数比除数最高位上的数大,就把被除数最高位后面的尾数“四舍五入”;如果被除数最高位上的数比除数最高位上的数小,就把被除数左起第二位后面的尾数“四舍五入”,再求这两个近似数的商。

出示教材78页第10题:

【问题5】(1)题目中已知的是什么信息?要求的是什么问题?

(2)要求两个班共交多少件作品,必须先求什么?求它要用到什么条件?

(3)你能画出线段图并解答吗?

(4)解决问题时一般可以分成哪几个主要步骤?每一步做什么?

(5)相应的数量关系对于解决问题有着重要的作用,我们常见的数量关系有哪些呢?

设计意图:解决稍复杂的问题,学生有时要借助线段图分析题意,数形结合,能够更准确地理解题意,快速找到相对应的数量关系。也再次引导学生提取解决问题的主要步骤。

预设师生活动:(1)学生自主探究。

(2)小组内交流讨论。

(3)教师引导总结。

小结:(1)

(2)首先,理解题意,找出已知信息和所求问题。

其次,分析数量关系,确定先算什么,再算什么,最后算什么。

再次,确定每一步该怎样算,列出算式,算出得数。

最后,进行检验,写出答案。

(3)速度×时间=路程

单价×数量=总价

工作效率×工作时间=工作总量

收入-支出=结余

本金×利率×时间=利息

……

四、讲怎样

(一)课后检测

1、填空。

(1)在一道减法算式中,已知被减数、减数与差的和是90,那么被减数是( )。

(2)□÷15=12……□,要使余数最大,被除数是( )。

设计意图:检测学生对“数的运算”的掌握情况,并学会利用数的运算的知识解决实际问题。

2、用简便方法计算。

1.25×16×8 7.85×99+7.85

设计意图:综合检测学生对“简便运算”的掌握情况,并且能够灵活运用运算定律。

3、五年级94名师生去游览动物园,平均每人门票为32元,估一估,2800元购买门票,够吗?

设计意图:综合检测学生对“解决问题”的掌握情况,并且能够灵活加以运用。

(二)教学反思

在进行“数的运算”时,首先引导学生复习了四则运算的意义,计算法则;然后复习了四则混合运算的运算顺序和5大运算定律以及减法的性质、除法的性质以及利用所学的知识解决实际问题;最后进行练习。在练习环节,我出示了怎样简便就怎样算的题目,通过学生的解题,主要存在以下几个问题:缺乏对运算定律本质的理解。部分学生能进行简便计算,但不能正确说出使用的是哪一条运算定律。尤其是乘法结合律与乘法分配律的互相混淆,主要原因是缺乏对乘法分配律本质的理解。缺乏对运算顺序及简算依据的整体把握。缺乏简算意识。简便计算能使学生的思维灵活性得到充分的锻炼,对提高学生的计算能力、应用能力起着重要的作用。但是我发现很多学生习惯做“标准”是简便计算题,在遇到需要“转个弯”才能简算的题目时,缺乏必要的观察力与创造条件简算的意识,还有的学生在式题中能主动运用运算定律进行简算,但在解决实际问题时,受数量关系的影响,不能合理、灵活地进行计算。