3课宋明理学 课件(30张)

文档属性

| 名称 | 3课宋明理学 课件(30张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-08 07:52:52 | ||

图片预览

文档简介

第3课 宋明理学

【课标要求】

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。

重点:列举程朱理学和陆王心学的主要内容和特点

难点:理学和心学的思想内涵,程朱理学和陆王心学的历史地位

一、宋明理学兴起的背景:

◇ 魏晋南北朝,佛教和道教迅速传播,出现

儒、佛、道三教相互吸纳渗透局面。

◇ 隋朝出现“三教合一”的社会潮流。

◇ 唐奉行“三教并行”政策,儒学的正统地

位受到挑战。

儒学复兴运动的掀起:

1)先声——韩愈

2)掀起——北宋士大夫们

◇ 唐宋儒学大师展开儒学复兴运动。

①佛教盛行。

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教,同时,当时南北对峙,王朝更迭频繁,兵戈不息,剥削残酷,压迫深重,人民要寻求精神上的寄托,佛教宣扬的来生幸福迎合了这种需要,加上当时寺院占有大量土地,僧尼不入国家户籍,可以逃避赋役,破产农民大量投身寺院,寺院形成了独立的经济力量;加上佛教为了适应中国的国情,在自身传统方面作了自我改造,给处于不平等地位的各种人,提供了一种精神上机会均等的满足。所有这些导致佛教的盛行。

②道教在民间的传播。

东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式,太平道发动了东汉末年的黄巾军大起义。黄巾起义失败后,太平道遭到镇压,但道教作为一种宗教,在江南江北广大地区仍然继续流传,在上层社会中也拥有不少信徒。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信奉,下层民众中也拥有众多的信徒。

③儒学本身的问题和缺陷。

儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么是“不备”,要么是“不明”。

佛教主要讲求因果报应,生死轮回;道教讲求修炼养生,长生不老。都对现实生活不太关注。

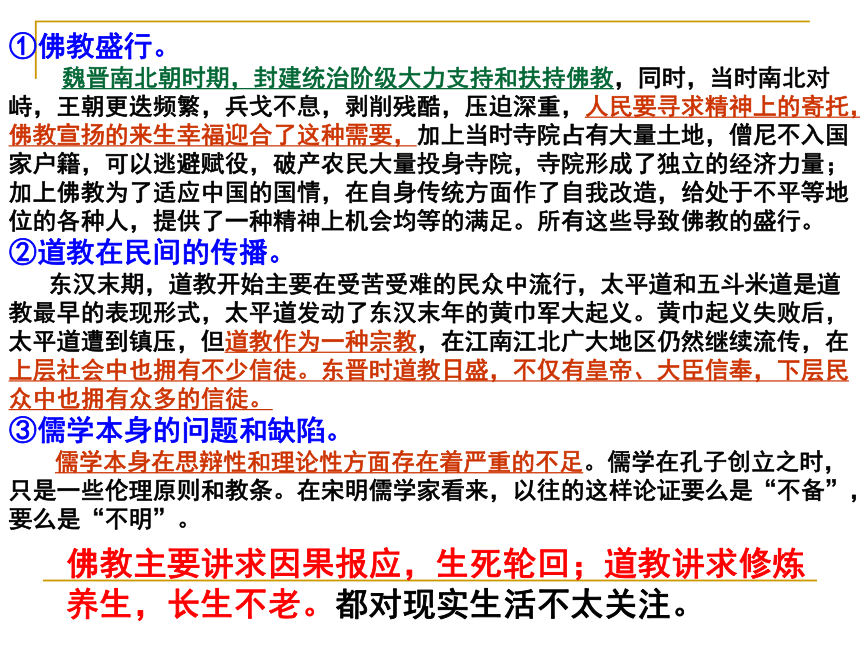

资 料

韩愈在《原道》和《论佛骨表》中,对佛教进行了尖锐的抨击。他指出佛教耗费大量财富,加重了百姓负担,使“民不穷且盗”。又指出“佛本夷狄之人”,佛徒“口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义、父子之情”,让佛教凌驾于儒学之上,有被同化为夷狄的危险。他认为佛教自外与天下国家,灭弃封建伦常,“子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事”。

韩 愈

理学是两宋时期儒家思想的新发展。它以儒家思想为基础,融合佛教、道教思想来解释儒家的义理,从而建立了以“理”为核心的新儒学体系,称之为“理学”。

1、什么是“理学”?

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

理学的发展

创立:北宋二程等人

集大成:南宋朱熹

发展:陆王心学

2、理学发展历程及主要流派

1)发展历程:

2)主要流派:

程朱理学﹢陆王心学

3、理学的主要内容

1)程朱理学:

“程朱理学”:北宋程颢、程颐对理学的发展作出了突出贡献。南宋朱熹继承二程思想,并成为集大成者。所以将其通称为“程朱理学”。

主要思想观点

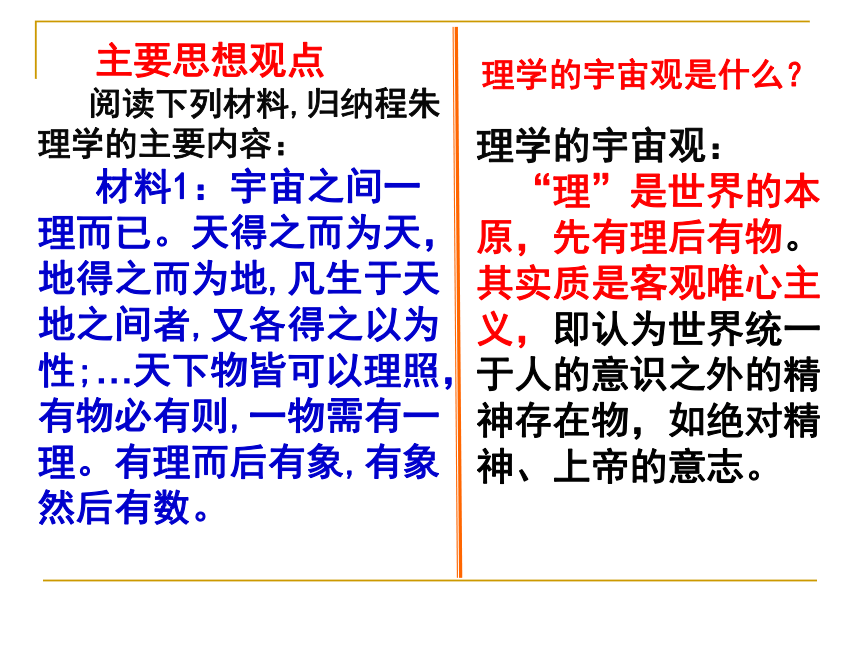

阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料1:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;…天下物皆可以理照,有物必有则,一物需有一理。有理而后有象,有象然后有数。

理学的宇宙观:

“理”是世界的本原,先有理后有物。其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物,如绝对精神、上帝的意志。

理学的宇宙观是什么?

主要思想观点

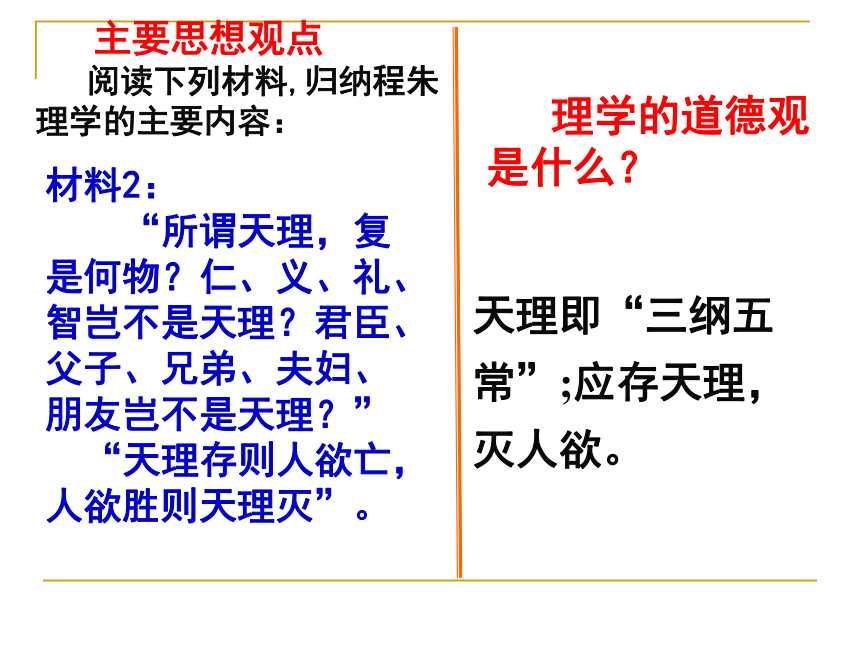

阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料2:

“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。

理学的道德观是什么?

天理即“三纲五常”;应存天理,灭人欲。

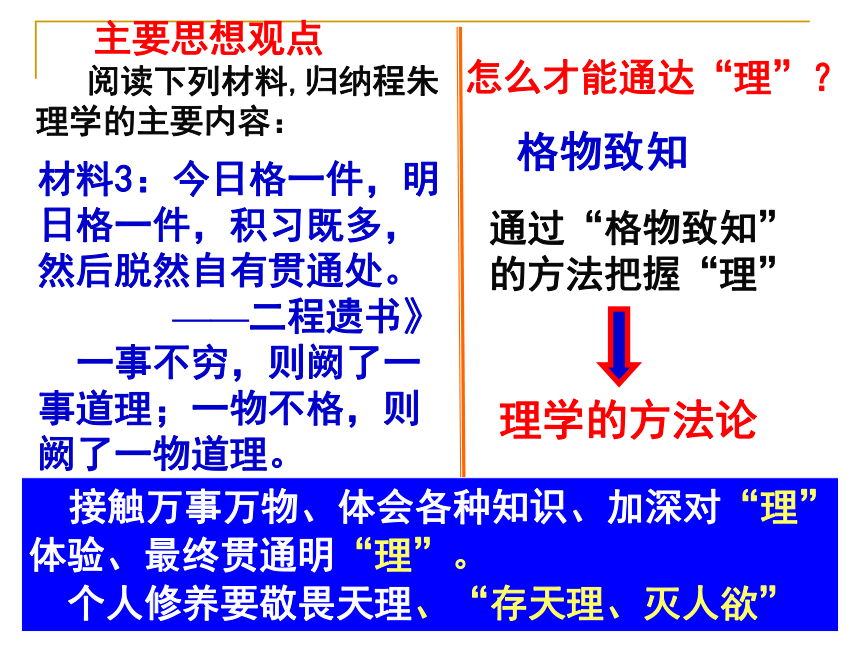

主要思想观点

阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料3:今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——二程遗书》

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

——《朱子语类》

怎么才能通达“理”?

格物致知

理学的方法论

接触万事万物、体会各种知识、加深对“理”体验、最终贯通明“理”。

个人修养要敬畏天理、“存天理、灭人欲”

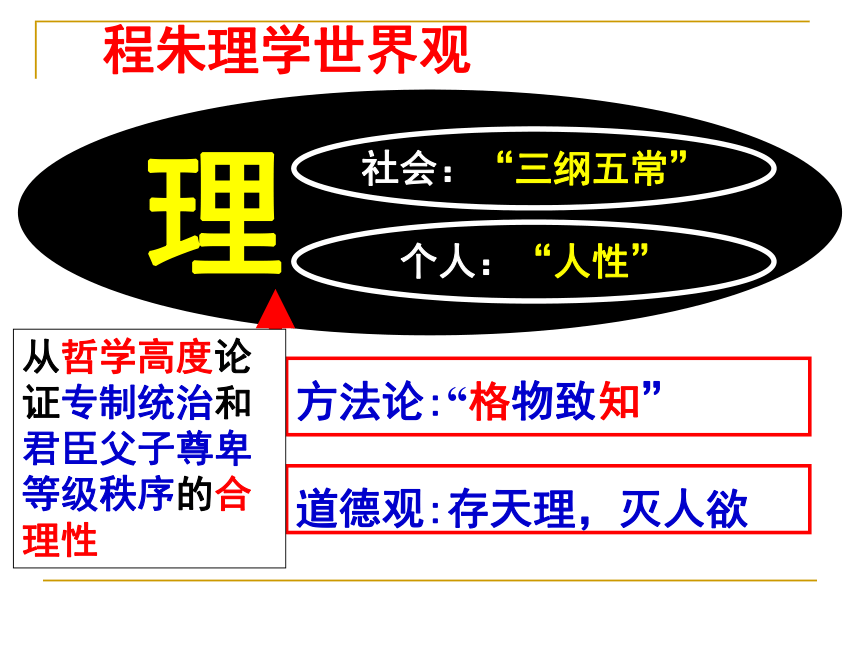

理

程朱理学世界观

社会:“三纲五常”

个人:“人性”

方法论:“格物致知”

道德观:存天理,灭人欲

从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性

千年学府白鹿洞书院

1179年,朱熹为知南康军等事,曾在此主持教务和讲学,并奏请赐额及御书,书院于是声名大振。以后,陆象山、王阳明等人都曾在此讲学。成为理学传播中心。

白鹿洞书院位于江西庐山五老峰南山谷中,为宋代四大书院之一。此处原为唐朝人李渤、李涉兄弟的隐居处,李渤曾养一白鹿自随,人称白鹿先生。以后李渤为江州刺史,在隐居旧址创建台榭,号为白鹿洞。至南唐时这里建为“庐山国学”,北宋初扩为书院,与睢阳、石鼓、岳麓并称天下四大书院。

1.代表:二程

朱熹

二、程朱理学

▲客观唯心论

▲理学奠基人

▲理学集大成者,完整理学理论体系

2、主要思想

(二程)思想主张:

①“天理”是宇宙万物的本原,万物只有一个天理,先有理后有物 (核心思想)

②“天理”和伦理道德直接联系起来

③主张通过“格物致知”的方法去把握“理”

(朱熹)思想主张:

①提出理气论:认为宇宙万物都是由“理”和“气”构成的,天理与三纲五常的紧密联系

②强调“存天理,灭人欲”

③认为“格物致知”的目的在于明道德之善,而不是求科学之真。

二、程朱理学

评价:

4.利于加强道德修养,约束自我言行、欲望,建立理想人格,塑造民族性格,凝聚民族精神、复兴民族文化

实质:以儒家纲常伦理维护封建专制统治的新儒学;

1.适应了统治阶级的需要,维护了封建专制统治;南宋以后成为官方哲学。

2.《四书章句集注》成为后世科举考试依据的教科书。

3.学术思想流传海外,在日本和朝鲜形成“朱子学”。

5.用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

扇枕温衾:黄香,东汉人。九岁丧母,事父极孝。酷夏时为父亲扇凉枕席;寒冬时用身体为父亲温暖被褥。

恣蚊饱血:吴猛,晋朝人。八岁时家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。吴猛总是赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。

尝粪忧亲

庾黔娄,南齐高士。父亲病重,医生说:“要知道病情吉凶,只有尝一尝病人粪便的味道。” 黔娄于是就去尝父亲的粪便,并夜里跪拜北斗星,乞求以身代父去死。

郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心,养这个孩子,必然影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。

李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”

----宋·张载

“同学们,努力吧,将来治国平天下全靠吾辈” –-民国时期中学校歌

三从四德:

“三从”在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德”妇德、妇言、妇容、妇功

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。─鲁迅

贞洁牌坊背后的血泪

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?” —清人戴震

三、发展:陆王心学(理学发展到新阶段,号称“心学”)

陆九渊:

心学的开创者,提出“心即理也”;

宇宙便是吾心,吾心即是真理;

反省内心可得到天理,“发明本心”。

王守仁

心学的集大成者

本心=天理=良知

更多地吸取佛教禅宗的思想,吸取佛教的“心外无佛,即心是佛”思想,宣扬“心外无物”“心外无理”。

对“仁”的思想进行发挥,提出修养的关键在于“致良知”、“知行合一”

(重点)

1、陆九渊( )

心是宇宙万物本原,心就是理;“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

反省内心就可得天理;

南宋

哲学观:

认识论:

2、王阳明( )——集大成

(1)背景:

客观:

主观:

(2)主张: 哲学观:

认识论:

明中期以后,阶级矛盾尖锐,社会动荡,封建专制陷入危机;

王认为动乱原因是人心破坏所致;

心外无物、心外无理

致良知

知行合一

明中期后

内心反省,加强道德修养,去掉人欲,恢复良知本性▲知和行都产生于心,用良知支配自己的行为实践

(1)“鹅湖之会”争论的焦点是什么?

(2)怎样评价他们的观点?

(1)争论焦点在认识论问题上:朱熹认为只有深刻探究万物,才能掌握天下之理,主张通过外在的天理规范人心;陆氏兄弟从“心即理”出发,穷理不必向外探求,只需反省内心即可得到真理。

(2)二者一个主张“格物致知”,一个主张“心外无物”“心外无理”,他们虽然在认识论上看法不同,但都以服务封建统治为宗旨,其实质是一致的。

思考探究

程朱理学与陆王心学有什么异同之处?

共同点

1.内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”

2.影响相同:都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求

不同点

1.对世界本原的具体认识不同:

程朱认为世界的本原是外在的“理”

陆王认为世界的本原是内在的“心”,认为本心是“理”

2.把握“理”的途径不同:

程朱主张“格物致知”

陆王主张“致良知”,进行内心的反省

4、宋明理学的特点:

(1)继承孔孟儒学、吸收佛道思想,开创了儒学新时代,使儒家思想哲学化和思辩化。

(2)政治制度层面的作用和作为伦理道德、身心修养层面的社会功能走向一致化。

(3)但理学的发展也使儒学日益走向极端化。

对宋明理学的评价

温家宝总理在哈佛大学演讲时深情地引用理学大师张载的一段话:

“为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。”

理学在今天……

宋明理学

儒学的困境与儒学复兴运动

理学的发展

创立:北宋二程

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学

客观唯心主义

主观唯心主义

背景:

对宋明理学的认识

应运而生

蔚然大宗

春秋

主流思想演变线索

魏晋南北朝

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

宋明

面临挑战

隋唐

新发展

新体系—理学

【课标要求】

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。

重点:列举程朱理学和陆王心学的主要内容和特点

难点:理学和心学的思想内涵,程朱理学和陆王心学的历史地位

一、宋明理学兴起的背景:

◇ 魏晋南北朝,佛教和道教迅速传播,出现

儒、佛、道三教相互吸纳渗透局面。

◇ 隋朝出现“三教合一”的社会潮流。

◇ 唐奉行“三教并行”政策,儒学的正统地

位受到挑战。

儒学复兴运动的掀起:

1)先声——韩愈

2)掀起——北宋士大夫们

◇ 唐宋儒学大师展开儒学复兴运动。

①佛教盛行。

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教,同时,当时南北对峙,王朝更迭频繁,兵戈不息,剥削残酷,压迫深重,人民要寻求精神上的寄托,佛教宣扬的来生幸福迎合了这种需要,加上当时寺院占有大量土地,僧尼不入国家户籍,可以逃避赋役,破产农民大量投身寺院,寺院形成了独立的经济力量;加上佛教为了适应中国的国情,在自身传统方面作了自我改造,给处于不平等地位的各种人,提供了一种精神上机会均等的满足。所有这些导致佛教的盛行。

②道教在民间的传播。

东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式,太平道发动了东汉末年的黄巾军大起义。黄巾起义失败后,太平道遭到镇压,但道教作为一种宗教,在江南江北广大地区仍然继续流传,在上层社会中也拥有不少信徒。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信奉,下层民众中也拥有众多的信徒。

③儒学本身的问题和缺陷。

儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么是“不备”,要么是“不明”。

佛教主要讲求因果报应,生死轮回;道教讲求修炼养生,长生不老。都对现实生活不太关注。

资 料

韩愈在《原道》和《论佛骨表》中,对佛教进行了尖锐的抨击。他指出佛教耗费大量财富,加重了百姓负担,使“民不穷且盗”。又指出“佛本夷狄之人”,佛徒“口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义、父子之情”,让佛教凌驾于儒学之上,有被同化为夷狄的危险。他认为佛教自外与天下国家,灭弃封建伦常,“子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事”。

韩 愈

理学是两宋时期儒家思想的新发展。它以儒家思想为基础,融合佛教、道教思想来解释儒家的义理,从而建立了以“理”为核心的新儒学体系,称之为“理学”。

1、什么是“理学”?

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

理学的发展

创立:北宋二程等人

集大成:南宋朱熹

发展:陆王心学

2、理学发展历程及主要流派

1)发展历程:

2)主要流派:

程朱理学﹢陆王心学

3、理学的主要内容

1)程朱理学:

“程朱理学”:北宋程颢、程颐对理学的发展作出了突出贡献。南宋朱熹继承二程思想,并成为集大成者。所以将其通称为“程朱理学”。

主要思想观点

阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料1:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;…天下物皆可以理照,有物必有则,一物需有一理。有理而后有象,有象然后有数。

理学的宇宙观:

“理”是世界的本原,先有理后有物。其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物,如绝对精神、上帝的意志。

理学的宇宙观是什么?

主要思想观点

阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料2:

“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。

理学的道德观是什么?

天理即“三纲五常”;应存天理,灭人欲。

主要思想观点

阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料3:今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——二程遗书》

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

——《朱子语类》

怎么才能通达“理”?

格物致知

理学的方法论

接触万事万物、体会各种知识、加深对“理”体验、最终贯通明“理”。

个人修养要敬畏天理、“存天理、灭人欲”

理

程朱理学世界观

社会:“三纲五常”

个人:“人性”

方法论:“格物致知”

道德观:存天理,灭人欲

从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性

千年学府白鹿洞书院

1179年,朱熹为知南康军等事,曾在此主持教务和讲学,并奏请赐额及御书,书院于是声名大振。以后,陆象山、王阳明等人都曾在此讲学。成为理学传播中心。

白鹿洞书院位于江西庐山五老峰南山谷中,为宋代四大书院之一。此处原为唐朝人李渤、李涉兄弟的隐居处,李渤曾养一白鹿自随,人称白鹿先生。以后李渤为江州刺史,在隐居旧址创建台榭,号为白鹿洞。至南唐时这里建为“庐山国学”,北宋初扩为书院,与睢阳、石鼓、岳麓并称天下四大书院。

1.代表:二程

朱熹

二、程朱理学

▲客观唯心论

▲理学奠基人

▲理学集大成者,完整理学理论体系

2、主要思想

(二程)思想主张:

①“天理”是宇宙万物的本原,万物只有一个天理,先有理后有物 (核心思想)

②“天理”和伦理道德直接联系起来

③主张通过“格物致知”的方法去把握“理”

(朱熹)思想主张:

①提出理气论:认为宇宙万物都是由“理”和“气”构成的,天理与三纲五常的紧密联系

②强调“存天理,灭人欲”

③认为“格物致知”的目的在于明道德之善,而不是求科学之真。

二、程朱理学

评价:

4.利于加强道德修养,约束自我言行、欲望,建立理想人格,塑造民族性格,凝聚民族精神、复兴民族文化

实质:以儒家纲常伦理维护封建专制统治的新儒学;

1.适应了统治阶级的需要,维护了封建专制统治;南宋以后成为官方哲学。

2.《四书章句集注》成为后世科举考试依据的教科书。

3.学术思想流传海外,在日本和朝鲜形成“朱子学”。

5.用三纲五常维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

扇枕温衾:黄香,东汉人。九岁丧母,事父极孝。酷夏时为父亲扇凉枕席;寒冬时用身体为父亲温暖被褥。

恣蚊饱血:吴猛,晋朝人。八岁时家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。吴猛总是赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。

尝粪忧亲

庾黔娄,南齐高士。父亲病重,医生说:“要知道病情吉凶,只有尝一尝病人粪便的味道。” 黔娄于是就去尝父亲的粪便,并夜里跪拜北斗星,乞求以身代父去死。

郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心,养这个孩子,必然影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。

李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”

----宋·张载

“同学们,努力吧,将来治国平天下全靠吾辈” –-民国时期中学校歌

三从四德:

“三从”在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德”妇德、妇言、妇容、妇功

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。─鲁迅

贞洁牌坊背后的血泪

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?” —清人戴震

三、发展:陆王心学(理学发展到新阶段,号称“心学”)

陆九渊:

心学的开创者,提出“心即理也”;

宇宙便是吾心,吾心即是真理;

反省内心可得到天理,“发明本心”。

王守仁

心学的集大成者

本心=天理=良知

更多地吸取佛教禅宗的思想,吸取佛教的“心外无佛,即心是佛”思想,宣扬“心外无物”“心外无理”。

对“仁”的思想进行发挥,提出修养的关键在于“致良知”、“知行合一”

(重点)

1、陆九渊( )

心是宇宙万物本原,心就是理;“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

反省内心就可得天理;

南宋

哲学观:

认识论:

2、王阳明( )——集大成

(1)背景:

客观:

主观:

(2)主张: 哲学观:

认识论:

明中期以后,阶级矛盾尖锐,社会动荡,封建专制陷入危机;

王认为动乱原因是人心破坏所致;

心外无物、心外无理

致良知

知行合一

明中期后

内心反省,加强道德修养,去掉人欲,恢复良知本性▲知和行都产生于心,用良知支配自己的行为实践

(1)“鹅湖之会”争论的焦点是什么?

(2)怎样评价他们的观点?

(1)争论焦点在认识论问题上:朱熹认为只有深刻探究万物,才能掌握天下之理,主张通过外在的天理规范人心;陆氏兄弟从“心即理”出发,穷理不必向外探求,只需反省内心即可得到真理。

(2)二者一个主张“格物致知”,一个主张“心外无物”“心外无理”,他们虽然在认识论上看法不同,但都以服务封建统治为宗旨,其实质是一致的。

思考探究

程朱理学与陆王心学有什么异同之处?

共同点

1.内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”

2.影响相同:都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求

不同点

1.对世界本原的具体认识不同:

程朱认为世界的本原是外在的“理”

陆王认为世界的本原是内在的“心”,认为本心是“理”

2.把握“理”的途径不同:

程朱主张“格物致知”

陆王主张“致良知”,进行内心的反省

4、宋明理学的特点:

(1)继承孔孟儒学、吸收佛道思想,开创了儒学新时代,使儒家思想哲学化和思辩化。

(2)政治制度层面的作用和作为伦理道德、身心修养层面的社会功能走向一致化。

(3)但理学的发展也使儒学日益走向极端化。

对宋明理学的评价

温家宝总理在哈佛大学演讲时深情地引用理学大师张载的一段话:

“为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。”

理学在今天……

宋明理学

儒学的困境与儒学复兴运动

理学的发展

创立:北宋二程

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学

客观唯心主义

主观唯心主义

背景:

对宋明理学的认识

应运而生

蔚然大宗

春秋

主流思想演变线索

魏晋南北朝

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

宋明

面临挑战

隋唐

新发展

新体系—理学

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术