七年级语文下册14驿路梨花课件(52张ppt)

文档属性

| 名称 | 七年级语文下册14驿路梨花课件(52张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。一、学业要求——要求指引方向

1。了解作者的相关知识,积累文中的重点字词,理解标题的含义,理清文章的故事情节。

2。把握作者的行文思路,学习记叙的顺序,理解景物描写在写人叙事过程中的作用。

3。理解作者对善良、朴实等美好人性的歌颂,学习文中人物助人为乐的精神。

驿路梨花(一)题目解读

“驿路梨花"出自陆游的诗句“驿路梨花处处开"。“驿路"在文中指过往行人所走的道路。“梨花"既指山路上盛开的大片梨花,又指在人迹罕至的山上照料小茅屋的哈尼小姑娘梨花,更是雷锋精神的象征。题目意蕴丰富,富有诗意,引人入胜。

(二)作者档案

彭荆风(1929一2018),江西萍乡人,作家。其作品多描写边疆战斗生活和少数民族风俗人情,具有鲜明的边疆特色。代表作有《当芦笙吹响的时候》《红指甲》《鹿衔草》《滇缅铁路祭》等。背景材料

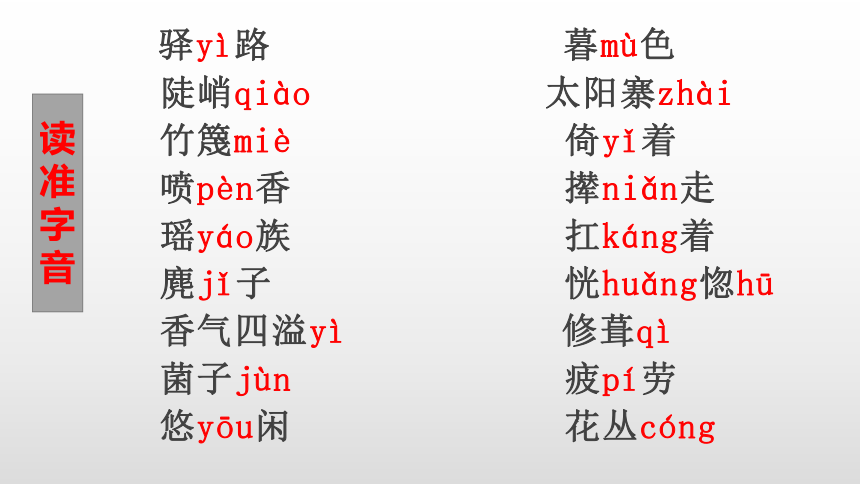

本文选自1977年11月27日《光明日报》。有改动。作者于1950年春随军进入云南,在那里生活了很多年。写《驿路梨花》是作者在被迫搁笔多年后的1977年。那时,党中央重新提出了学习雷锋的号召。作者想起了边疆许许多多朴实的人和事,那深山大岭里的小茅屋,默默照料小茅屋的哈尼族人,以及为了后来的旅客临行前都要给小茅屋做点事的人。想到这些,一股无形的力量促使作者拿起笔来,写下了这篇文章。读准字音 驿yì路 暮mù色

陡峭qiào 太阳寨zhài

竹篾miè 倚yǐ着

喷pèn香 撵niǎn走

瑶yáo族 扛káng着

麂jǐ子 恍huǎng惚hū

香气四溢yì 修葺qì

菌子jùn 疲pí劳

悠yōu闲 花丛cóng多音字

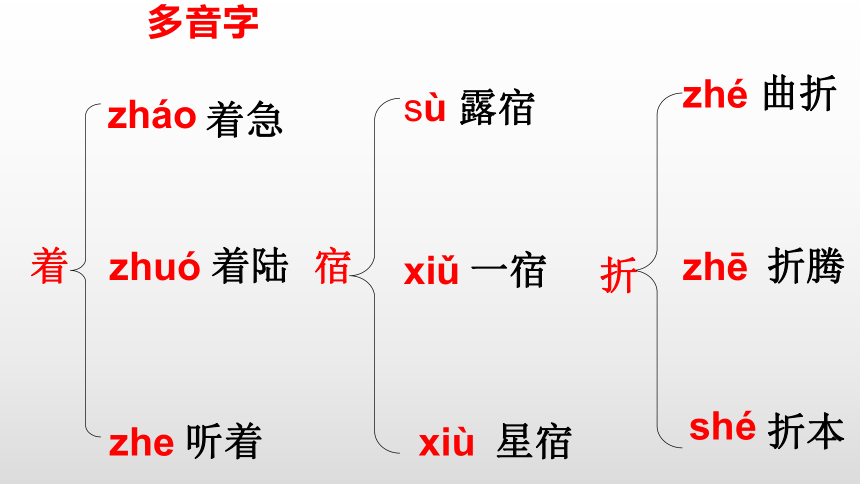

着zháozhuózhe着急着陆听着宿sùxiǔxiù露宿一宿星宿折zhé曲折zhē折腾shé折本

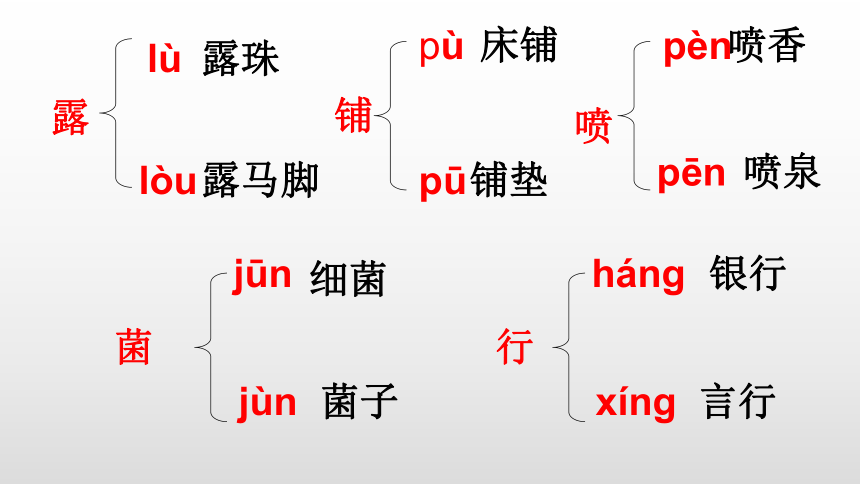

露lùlòu露珠露马脚喷pènpēn喷香喷泉铺pù 床铺pū铺垫行háng银行xíng言行菌jūn细菌jùn菌子暮(mù)暮色

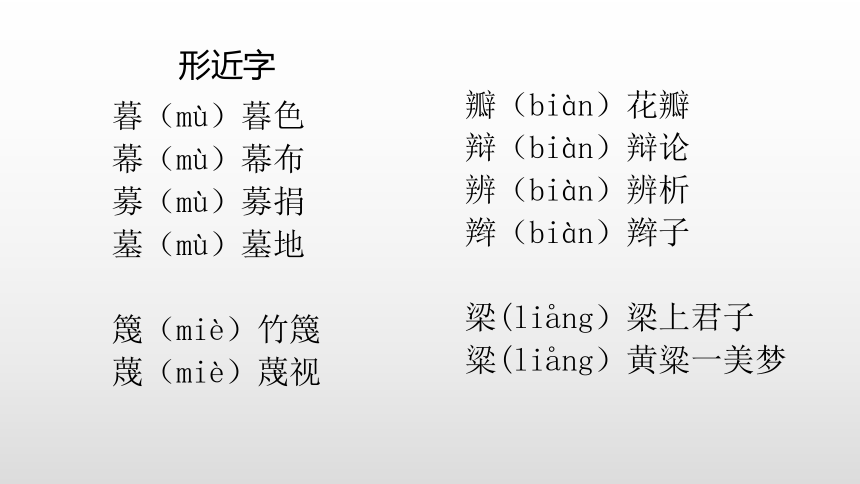

幕(mù)幕布

募(mù)募捐

墓(mù)墓地

篾(miè)竹篾

蔑(miè)蔑视瓣(biàn)花瓣

辩(biàn)辩论

辨(biàn)辨析

辫(biàn)辫子

梁(li?ng)梁上君子

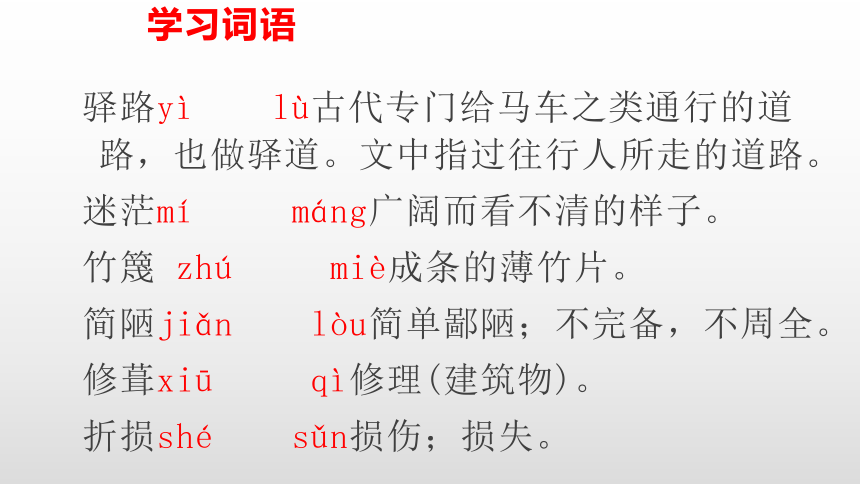

粱(li?ng)黄粱一美梦形近字学习词语驿路yì lù古代专门给马车之类通行的道路,也做驿道。文中指过往行人所走的道路。

迷茫mí máng广阔而看不清的样子。

竹篾 zhú miè成条的薄竹片。

简陋jiǎn lòu简单鄙陋;不完备,不周全。

修葺xiū qì修理(建筑物)。

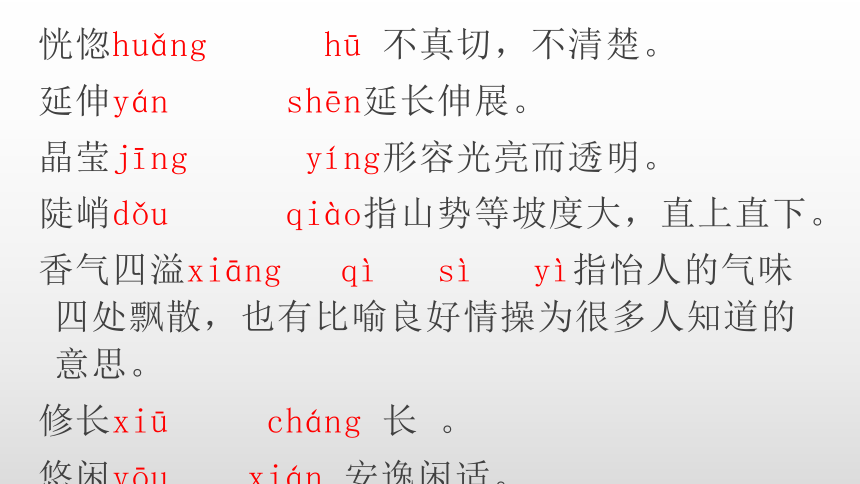

折损shé sǔn损伤;损失。 恍惚huǎng hū 不真切,不清楚。

延伸yán shēn延长伸展。

晶莹jīng yíng形容光亮而透明。

陡峭dǒu qiào指山势等坡度大,直上直下。

香气四溢xiāng qì sì yì指怡人的气味四处飘散,也有比喻良好情操为很多人知道的意思。

修长xiū cháng 长 。

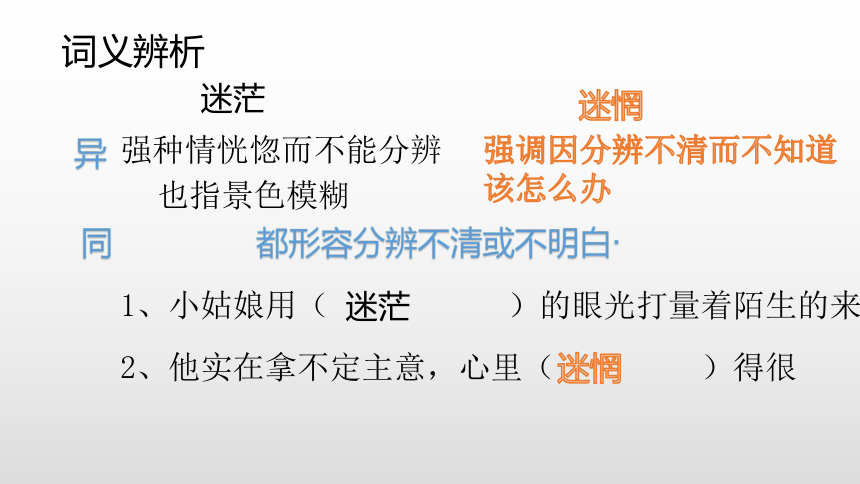

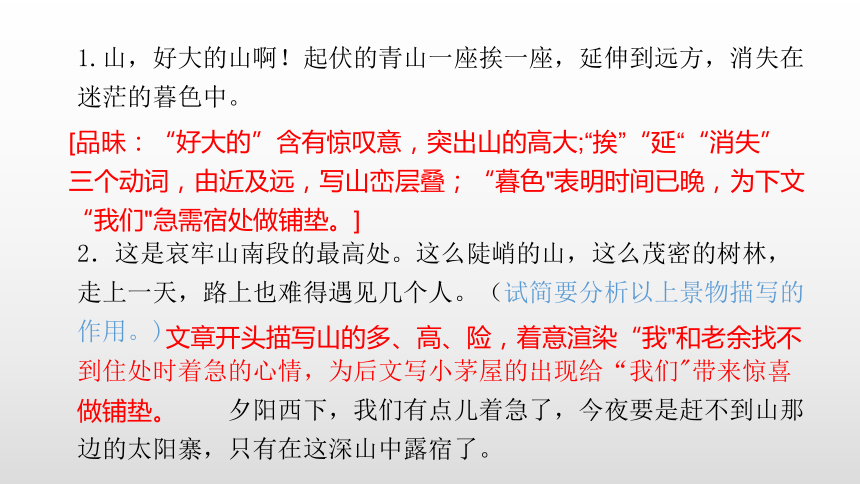

悠闲yōu xián 安逸闲适。迷茫同 都形容分辨不清或不明白·词义辨析强种情恍惚而不能分辨强调因分辨不清而不知道该怎么办也指景色模糊迷惘异1、小姑娘用( )的眼光打量着陌生的来客。2、他实在拿不定主意,心里( )得很迷茫迷惘1.山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。

2.这是哀牢山南段的最高处。这么陡峭的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人。(试简要分析以上景物描写的作用。)

到住处时着急的心情,为后文写小茅屋的出现给“我们"带来惊喜

夕阳西下,我们有点儿着急了,今夜要是赶不到山那边的太阳寨,只有在这深山中露宿了。

[品昧:“好大的”含有惊叹意,突出山的高大;“挨”“延““消失”三个动词,由近及远,写山峦层叠;“暮色"表明时间已晚,为下文“我们"急需宿处做铺垫。]文章开头描写山的多、高、险,着意渲染“我"和老余找不做铺垫。 层解:第一部分第一层(第1、2段),写“我们"在深山中行走,时间已晚,急需找到住宿的地方。

3.同行老余是在边境地区生活过多年的人。正走着,他突然指着前面叫了起来:“看,梨花!"

[品味:动作、语言描写,表现出人物的惊喜之情。]

4.白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊(试简要分析此处景物描写的作用。)

实写自然界中的梨花洁白、美丽的特点,把读者引人充满诗情画意的优美意境,烘托出“我”和老余有了希望、得到安慰时的心情。5.老余说:“这里有梨树,前边就会有人家。"

[品味:由“有梨树"推断出“有人家”,突出老余经验丰富,也为下文发现小茅屋做铺垫。]6,一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

[品味:怡人的景物描写,从侧面展现了“我们"即将找到宿处时轻松、欢快的心情。]

7,“快看,有人家了。"

8,一座草顶、竹篾泥墙的小屋出现在梨树林边。屋里漆黑,没有灯也没有人声。这是什么人的房子呢?(这句话有什么作用?)

层解:第一部分第二层(第3一8段),写“我"和老余发现小茅屋。运用问句,设置悬念,引起读者的阅读兴趣。9,老余打着电筒走过去,发现门是从外扣着的。白木门板上用黑炭写着两个字:“请进!"[品昧:“请进"两个字表现了主人的热情和诚意,给人以温暖。〕段解:第一部分(第1一8段),写“我"和老余在深山中行走,在梨树林边发现小茅屋。山陡林密急需宿处发现小茅屋10,我们推开门进去。火塘里的灰是冷的,显然,好多天没人住过了。一张简陋的大竹床铺着厚厚的稻草。倚在墙边的大竹筒里装满了水,我尝了一口,水清凉可口。我们走累了,决定在这里过夜。有这么好的小茅屋吗?11.老余用电筒在屋里上上下下扫射了一圈,又发现墙上写着几行粗大的字:“屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子。

此处详写小茅屋内的有什么作用?详写小茅屋内的景象侧面表现了小茅屋主人的热情、周到,暗含着对小茅屋主人助人为乐精神的赞美)12,我们开始烧火做饭。温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了。我们躺在软软的干草铺上,对小茅屋的主人有说不尽的感激。我问老余:“你猜这家主人是干什么的?"老余说:“可能是一位守山护林的老人。"(文章写对小茅屋主人身的猜测有什么作用?)设置悬念,引起读者的阅读兴趣,推动故事情节的发展。段解:第二部分(第9一12段),写“我"和老余投宿小茅屋,猜测小茅屋主人的身份。

小茅屋的摆设

主人热情、周到

13·正说着,门被推开了。一个须眉花白的瑶族老人站在门前,手里提着一杆明火枪,肩上扛着一袋米。(这句话主要运用了哪种挡

写方法?有什么作用?)

外貌描写。寥寥几笔,朴实无华,却十分传神,不仅刻画出了老人的外貌特点,而且表明了老人的身份。与上文猜测主人“可能是一位守山护林的老人”相照应,自然引出“我们"误认小茅屋主人的情节。心存感激、猜测身份14,“主人"[ ]回来了。我和老余同时抓住老人的手,抢着说感谢的话;[

]老人眼睛瞪得大大的,几次想说话插不上嘴。[

]直到我们不作声了,老人才笑道:“我不是主人,也是过路人呢!"试简要分析这句话在文中的作用。

构成了曲折生动的情节,同时再次设置悬念,让“我们"想进一步探究谁是小茅屋的主人,具有推动故事情节发展的作用。

层解:第三部分第一层(第13、14段),写“我们"在小茅屋遇

见瑶族老人,误认其为小茅屋的主人。品味:“同时抓住”“抢着说”,表现出两个人急于向“主人"道谢的心情。品味·神态描写,突出老人的诧异,暗示他不是主人。老人的回答,品味:此处“主人"加引号,表猜测。16,看来他是个很有穿山走林经验的人。吃完饭,他燃起一袋旱烟笑着说:“我是给主人家送粮食来的。"

17,“主人家是谁?"

18、“不晓得。

19,“粮食交给谁呢?"

20·“挂在屋梁上。"

21?“老人家,你真会开玩笑。"

22·他悠闲地吐着烟,说:“我不是开玩笑。"停了一会儿,又接着说:“我是红河边上过山岩的瑶家,平常爱打猎。上个月,我追赶15.我们把老人请到火塘前坐下,看他也是又累又饿,赶紧给他端来了热水、热饭。老人笑了笑:“多谢,多谢,说了半天还得多谢你们。"一群麂子,在老林里东转西转迷失了方向,不知怎么插到这个山头来了。那时候,人走累了,干粮也吃完了,想找个寨子歇歇,偏偏这一带没有人家。我正失望的时候,突然看到了这片梨花林和这小屋,屋里有柴、有米、有水,就是没有主人。吃了用了人家的东西,不说清楚还行?我只好撕了片头巾上的红布,插了根羽毛在门上,告诉主人,有个瑶家人来打扰了,过几天再来道谢.

23,说到这里,他用手指了指门背后:“你们看,那东西还在呢!”

24·一根白羽毛钉在红布上,红白相衬很好看。老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着(zh60)村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。"文中写老人的话有什么作用?

意义重大,表现了老人朴实的品行和小茅屋主人助人为乐的精神品质。在行文上,看似已经解开了上文的悬念,却为再次造成误会埋下伏笔。)

[品味:

精神"这一中心思想。]

插叙老人的经历,说明小茅屋帮助了很多过路人,交代小茅屋的主人梨花姑娘的用意,点明“为人民服务的25·我们这才明白,屋里的米、水、干柴,以及那充满了热情的“请进"二字,都是出自那哈尼小姑娘的手。多好的梨花啊!26·瑶族老人又说:“过路人受到照料,都很感激,也都尽力把用了的柴、米补上,好让后来人方便。[品味:

。 ]我这次是专门送粮食来的。"层解:第三部分第二层(第15、26段),写瑶族老人述说自己的经历和对小茅屋主人的感激,认为小茅屋的主人是梨花姑娘。

27·这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

层解:第三部分第三层(第27段),写“我"梦中见到梨花姑娘。

段解:第三部分(第13一27段),写“我们"遇到瑶族老人,听

老人讲述他的经历,认为小茅屋的主人是梨花姑娘。瑶族老人不是小茅屋的主人梨花姑娘两个“都"字,反映了过路人知恩图报、助人为乐的美好品质 (考点:景物描写角度)

试简要分析此处描写的妙处。从嗅觉的角度写出了梨花林之美,用自然美衬托人物美,使自然界的梨花与人物梨花相映生辉。

知识归纳:景物描写的角度有感观角度、时空角度、动静角度、虚实角度等,其中,感官角度主要有听觉、视觉、味觉、触觉、嗅觉等。28,第二天早上,我们没有立即上路,老人也没有离开,我们决定把小茅屋修葺一下,给屋顶加点儿草,把房前屋后的排水沟再挖深一些。一个哈尼小姑娘都能为群众着想,我们真应该向她学习。(试简要分析这一段在文中的作用。在内容上,说明“我们"受到哈尼小姑娘的感染,要把为人民服务的精神传递下去,深化了文章主旨。在结构上,照应前文,引出下文。)

层解:第四部分第一层(第28段),写“我们"和老人一起修葺小茅屋。29,我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。[ ]我想:她一定是梨花。试简要分析句中“一定”词的作用。

一定”写出了“我"对自己判断的自信,推动故事情节继续发展。品味:外貌描写,展现哈尼小姑娘的美丽灵动。解放军30,瑶族老人立即走到她们面前,深深弯下腰去,行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了,接着就哈哈大笑起来:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕折损我们吗?"

31、老人严肃地说:“我感谢你们盖了这间小草房。"

32,为头的那个小姑娘赶紧摇手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。"这句话运用了什么修辭手法?有何作用?

反复。表明不是这群小姑娘盖了这间小茅屋,自然地引出解放军盖小茅屋的事。

[品味: ]层解:第四部分第二层(第29、32段),遇见哈尼小姑娘,谜底揭开一解放军是真正的建造者。点明小茅屋的真正建造者,揭开谜底。33,接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。十多年前,有一队解放军路过这里,在树林里过夜,半夜淋了大雨。他们想,这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了,第二天早上砍树割草盖起了房子。她姐姐恰好过这边山上来拾菌子,好奇地问解放军叔叔:“你们要在这里长住?"解放军说:“不,我们是为了方便过路人。是雷锋同志教我们这样做的。"她姐姐很受感动。[品味:解放军叔叔的雷锋精神感动了梨花,这也是她照料小茅屋的原因。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。这一段采用了哪种记叙顺序?有什么作用?

插叙。通过小姑娘之口,交代了小茅屋的来历以及梨花姑娘与小茅屋的渊源,揭开谜底。34.原来她还不是梨花。我问:“梨花呢?"

35,“前几年出嫁到山那边了。"

36.不用说,姐姐出嫁后,是小姑娘接过任务,常来管这小茅屋。

层解:

屋来历。

段解:

小茅屋来历。

梨花的妹妹 ———— 解放军是建造者

37,我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗;“驿路梨花处处开。"结尾引用陆游的诗句有什么作用?

明“处处"都有美如梨花、助人为乐的人,“处处"都盛开着雷精神之花,深化了文章的主题第四部分第三层(第33、36段),听梨花的妹妹讲述小茅第四部分(第28到36段),写“我们"遇到梨花的妹妹,知道引用陆游“驿路梨花处处开"的诗句结尾,既照应题目这表段解:

精神发扬光大

驿路梨花处处开

雷锋精神发扬光大 (一)结构脉络-大山深处,梨花林边一一发现茅屋茅屋摆设,主人周到一一一投宿茅屋驿路梨花处处开一一一热情赞美老人来访,讲述经历一一一造成误会雷锋精神助人为乐驿路梨花妹妹讲述茅屋来历一一揭开谜底赞美讴歌梨花第五部分第37段,篇未引用诗句点题,收束全文意在将雷锋主旨归纳

本文通过记叙哀牢山深处梨树林边一座小茅

屋的故事,生动地展示了雷锋精神在少数民族地区生

根、开花、发扬光大的动人情景,热情歌颂了人们助

人为乐的高尚品质。

1.文章重点围绕“谁是小茅屋真正的主人"这一问题展开,梳理情节,思考谁才是小茅屋真正的文中出现的人物有“我"、老余、瑶族老人、梨花姑娘、一群哈尼小姑娘、解放军战士。“我”和老余是过路借宿在小茅屋的人,过后对小茅屋进行了修葺;瑶族老人也是过路借宿的人,过后给小茅屋送来了粮食,并和“我们"一起修葺小茅屋;梨花姑娘是照料小茅屋的人;一群哈尼小姑娘是接替梨花照料小茅屋的人;解放军战士是最先砍树割草盖起小茅屋的人,是小茅屋的建造者。疑难突破 建造者和照料者都是小茅屋的主人。本文把雷锋精神作为一种不断传递的优秀品德加以展示,展现了雷锋精神经久不衰的生机和世代相传的过程。建造、照料小茅屋的行为正是雷锋精神的具体体现,所以建造者和照料者都是小茅屋的主人。2.本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容,说说文中设置的悬念和误会主要有哪些,有什么作用。

本文设置了三层悬念和两次误会。第一层悬念:“我们"正焦急找宿处时,发现小茅屋,屋里却没人没灯,由此产生“这是什么人的房子呢"的疑问。第二层悬念(第一次误会):“我们"误以为瑶族老人是主人,然而他不是,那么主人到底是谁?第三层悬念(第二次误会):“我们"和瑶族老人误以为为头的那个哈尼小姑娘是主人,然而她也不是,那么谁才是真正的主人? 文中层层设置悬念和误会,不断推进故事情节的发展,紧紧吸引着读者的注意力,不断激发读者继续阅读的兴趣;同时这些悬念和误会使全文情节回环曲折、起伏跌宕,避免了平铺直叙,读来引人入胜,很有味道。

3.文章是按照什么顺序记叙整个故事的?这样组织材料有什么作用?

文中贯串全文的人物是“我"和老余,从整体上看文章是按照“我"和老余所见所闻的时间顺序来记叙整个故事的,是顺叙。在顺叙的同时,又插叙了瑶族老人投宿小茅屋的经历、梨花姑娘对小茅屋的照料和解放军建造小茅屋这些内容。而从追溯小茅屋主人的过程来看,文章又属于倒叙。

文章这样组织材料,使故事发展回环曲折、波澜起伏,引人入胜。

4,文中主要有几处描写了梨花这一事物?这对表现文章中心有什么作用?文中主要有四处描写了梨花这一事物。

第一处:“同行老余是在边境地区生活过多年的人一一白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊”自然界洁白的、美丽的梨花给我和老余带来了“有人家”欣喜和希望,既点题又为故事情节的展开做了铺垫。

第二处:“一弯新月升起了一一梨花的白色花瓣轻轻飘荡在我们身上。”实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境,烘托出“我”和老余即将找到宿处时轻松、欢快的心情。 第三处:这天夜里.我睡得十分香甜.……在梨花丛中歌唱……“一此处是指“我”的梦境,是虚写。着意以自然衬托人物美.使自然界的梨花和人物梨花相映生辉。

第四处:.我记着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花.不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开“文章结尾再次人花相映.拓展了文的境界.使主题得以升华。这“梨花”是辽疆盛开的洁白的梨花,是哈尼小姑娘梨花的象征,也是锋神精神的象征。从文章对梨花这一事物的描写中,我们可以深切体会到文章以自然美来烘托人物心灵美手法。

写作方法

1.结构巧妙。

小说以“我"和老余的见闻为线索,采用顺叙方式组织材料,顺叙之中又有插叙,通过不同人物的讲述把十几年的事情浓缩在一晚一晨之间,全文结构巧妙。在行文中扣住小茅屋主人是谁这个核心,多次巧设悬念,推动情节的发展,引人入胜。

2.以花喻人。

文中四次描写梨花。第一次描写梨花,是因为它给人以希望,同时又衬托了小茅屋的温馨;第二次描写梨花,是以自然环境的优美烘托人物心情;第三次梦见梨花,是虚写,人与花交相辉映,以洁白的梨花衬托人物美丽的心灵;第四次写梨花,花与人相映生辉,以大自然之美衬托人物心灵之美,可谓新颖别致,匠心独运。考点:如何辨析记叙的顺序

考点解读:根据中心表达的需要,把已经确定好的材料按照一定的次序去写,这个次序就是记叙的顺序。辨析记叙的顺序是叙事类文体的常见考点之一

方法点拨:常见的记叙顺序有三种:顺叙、倒叙和插叙。

。

素养发展一一发展核心素养

发展重点

本课核心素养的发展重点为“语言构建与运用"“思维发展与提升"“审美鉴赏与创造"“文化传承与理解”。

具体体现

1、语言构建与运用把握小说的三要素,根据“我"和老余的行踪梳理本文的故事情节,分析、理解“梨花"在文中的不同含义和

作用,体会景物描写在文中的作用。2、思维发展与提升根据确定的阅读重点,带着问题略读课文是一种重要的阅读方法。进行略读训练最简单的方法就是迫使自己在规定的时间内按要求读完一篇文章。3、审美鉴赏与创造

景美:陡峭大山中淡淡月光下的梨花林,汁白、美丽,带给人们希望和温暖。人美:瑶族老人、以梨花为代表的哈尼小姑娘、解放军战士等人助人为乐的精神令人感动。

4、文化传承与理解

助人为乐,就是以帮助别人为快乐,是中华民族的传统美德。助人为乐精神在当今社会具有重大意义,需要我们每一个人学习和发扬。 《闻武均州报已复西京》选自陆游的《剑南诗稿》卷一。武均州即武钜,当时任均州知府兼安抚使。西京,即洛阳。据宋史记载:绍兴三十一年十二月九日,武钜派遣乡兵总辖杜隐等,乘金人内部混乱引兵北退之机,一举收复西京洛阳。陆游闻之激动万分,写了这首充满激情的诗。在诗中,他热情歌颂了宋军收复西京的壮举,嘲笑金主想千年统治中原的迷梦一朝破灭。陆游认为这胜利,是宋代已故诸帝的仁义恩德给人间洒下的雨露,此后国家中兴的赦令,会像风雷一样迅速颁布,天下从此太平。写到这里,诗人浮想联翩:预知来年寒食节,朝祭北宋先帝陵墓的使者,将通过处处梨花盛开的驿道到达洛阳。白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。

胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。

列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷、

悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。拓展延伸

1。了解作者的相关知识,积累文中的重点字词,理解标题的含义,理清文章的故事情节。

2。把握作者的行文思路,学习记叙的顺序,理解景物描写在写人叙事过程中的作用。

3。理解作者对善良、朴实等美好人性的歌颂,学习文中人物助人为乐的精神。

驿路梨花(一)题目解读

“驿路梨花"出自陆游的诗句“驿路梨花处处开"。“驿路"在文中指过往行人所走的道路。“梨花"既指山路上盛开的大片梨花,又指在人迹罕至的山上照料小茅屋的哈尼小姑娘梨花,更是雷锋精神的象征。题目意蕴丰富,富有诗意,引人入胜。

(二)作者档案

彭荆风(1929一2018),江西萍乡人,作家。其作品多描写边疆战斗生活和少数民族风俗人情,具有鲜明的边疆特色。代表作有《当芦笙吹响的时候》《红指甲》《鹿衔草》《滇缅铁路祭》等。背景材料

本文选自1977年11月27日《光明日报》。有改动。作者于1950年春随军进入云南,在那里生活了很多年。写《驿路梨花》是作者在被迫搁笔多年后的1977年。那时,党中央重新提出了学习雷锋的号召。作者想起了边疆许许多多朴实的人和事,那深山大岭里的小茅屋,默默照料小茅屋的哈尼族人,以及为了后来的旅客临行前都要给小茅屋做点事的人。想到这些,一股无形的力量促使作者拿起笔来,写下了这篇文章。读准字音 驿yì路 暮mù色

陡峭qiào 太阳寨zhài

竹篾miè 倚yǐ着

喷pèn香 撵niǎn走

瑶yáo族 扛káng着

麂jǐ子 恍huǎng惚hū

香气四溢yì 修葺qì

菌子jùn 疲pí劳

悠yōu闲 花丛cóng多音字

着zháozhuózhe着急着陆听着宿sùxiǔxiù露宿一宿星宿折zhé曲折zhē折腾shé折本

露lùlòu露珠露马脚喷pènpēn喷香喷泉铺pù 床铺pū铺垫行háng银行xíng言行菌jūn细菌jùn菌子暮(mù)暮色

幕(mù)幕布

募(mù)募捐

墓(mù)墓地

篾(miè)竹篾

蔑(miè)蔑视瓣(biàn)花瓣

辩(biàn)辩论

辨(biàn)辨析

辫(biàn)辫子

梁(li?ng)梁上君子

粱(li?ng)黄粱一美梦形近字学习词语驿路yì lù古代专门给马车之类通行的道路,也做驿道。文中指过往行人所走的道路。

迷茫mí máng广阔而看不清的样子。

竹篾 zhú miè成条的薄竹片。

简陋jiǎn lòu简单鄙陋;不完备,不周全。

修葺xiū qì修理(建筑物)。

折损shé sǔn损伤;损失。 恍惚huǎng hū 不真切,不清楚。

延伸yán shēn延长伸展。

晶莹jīng yíng形容光亮而透明。

陡峭dǒu qiào指山势等坡度大,直上直下。

香气四溢xiāng qì sì yì指怡人的气味四处飘散,也有比喻良好情操为很多人知道的意思。

修长xiū cháng 长 。

悠闲yōu xián 安逸闲适。迷茫同 都形容分辨不清或不明白·词义辨析强种情恍惚而不能分辨强调因分辨不清而不知道该怎么办也指景色模糊迷惘异1、小姑娘用( )的眼光打量着陌生的来客。2、他实在拿不定主意,心里( )得很迷茫迷惘1.山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。

2.这是哀牢山南段的最高处。这么陡峭的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人。(试简要分析以上景物描写的作用。)

到住处时着急的心情,为后文写小茅屋的出现给“我们"带来惊喜

夕阳西下,我们有点儿着急了,今夜要是赶不到山那边的太阳寨,只有在这深山中露宿了。

[品昧:“好大的”含有惊叹意,突出山的高大;“挨”“延““消失”三个动词,由近及远,写山峦层叠;“暮色"表明时间已晚,为下文“我们"急需宿处做铺垫。]文章开头描写山的多、高、险,着意渲染“我"和老余找不做铺垫。 层解:第一部分第一层(第1、2段),写“我们"在深山中行走,时间已晚,急需找到住宿的地方。

3.同行老余是在边境地区生活过多年的人。正走着,他突然指着前面叫了起来:“看,梨花!"

[品味:动作、语言描写,表现出人物的惊喜之情。]

4.白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊(试简要分析此处景物描写的作用。)

实写自然界中的梨花洁白、美丽的特点,把读者引人充满诗情画意的优美意境,烘托出“我”和老余有了希望、得到安慰时的心情。5.老余说:“这里有梨树,前边就会有人家。"

[品味:由“有梨树"推断出“有人家”,突出老余经验丰富,也为下文发现小茅屋做铺垫。]6,一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

[品味:怡人的景物描写,从侧面展现了“我们"即将找到宿处时轻松、欢快的心情。]

7,“快看,有人家了。"

8,一座草顶、竹篾泥墙的小屋出现在梨树林边。屋里漆黑,没有灯也没有人声。这是什么人的房子呢?(这句话有什么作用?)

层解:第一部分第二层(第3一8段),写“我"和老余发现小茅屋。运用问句,设置悬念,引起读者的阅读兴趣。9,老余打着电筒走过去,发现门是从外扣着的。白木门板上用黑炭写着两个字:“请进!"[品昧:“请进"两个字表现了主人的热情和诚意,给人以温暖。〕段解:第一部分(第1一8段),写“我"和老余在深山中行走,在梨树林边发现小茅屋。山陡林密急需宿处发现小茅屋10,我们推开门进去。火塘里的灰是冷的,显然,好多天没人住过了。一张简陋的大竹床铺着厚厚的稻草。倚在墙边的大竹筒里装满了水,我尝了一口,水清凉可口。我们走累了,决定在这里过夜。有这么好的小茅屋吗?11.老余用电筒在屋里上上下下扫射了一圈,又发现墙上写着几行粗大的字:“屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子。

此处详写小茅屋内的有什么作用?详写小茅屋内的景象侧面表现了小茅屋主人的热情、周到,暗含着对小茅屋主人助人为乐精神的赞美)12,我们开始烧火做饭。温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了。我们躺在软软的干草铺上,对小茅屋的主人有说不尽的感激。我问老余:“你猜这家主人是干什么的?"老余说:“可能是一位守山护林的老人。"(文章写对小茅屋主人身的猜测有什么作用?)设置悬念,引起读者的阅读兴趣,推动故事情节的发展。段解:第二部分(第9一12段),写“我"和老余投宿小茅屋,猜测小茅屋主人的身份。

小茅屋的摆设

主人热情、周到

13·正说着,门被推开了。一个须眉花白的瑶族老人站在门前,手里提着一杆明火枪,肩上扛着一袋米。(这句话主要运用了哪种挡

写方法?有什么作用?)

外貌描写。寥寥几笔,朴实无华,却十分传神,不仅刻画出了老人的外貌特点,而且表明了老人的身份。与上文猜测主人“可能是一位守山护林的老人”相照应,自然引出“我们"误认小茅屋主人的情节。心存感激、猜测身份14,“主人"[ ]回来了。我和老余同时抓住老人的手,抢着说感谢的话;[

]老人眼睛瞪得大大的,几次想说话插不上嘴。[

]直到我们不作声了,老人才笑道:“我不是主人,也是过路人呢!"试简要分析这句话在文中的作用。

构成了曲折生动的情节,同时再次设置悬念,让“我们"想进一步探究谁是小茅屋的主人,具有推动故事情节发展的作用。

层解:第三部分第一层(第13、14段),写“我们"在小茅屋遇

见瑶族老人,误认其为小茅屋的主人。品味:“同时抓住”“抢着说”,表现出两个人急于向“主人"道谢的心情。品味·神态描写,突出老人的诧异,暗示他不是主人。老人的回答,品味:此处“主人"加引号,表猜测。16,看来他是个很有穿山走林经验的人。吃完饭,他燃起一袋旱烟笑着说:“我是给主人家送粮食来的。"

17,“主人家是谁?"

18、“不晓得。

19,“粮食交给谁呢?"

20·“挂在屋梁上。"

21?“老人家,你真会开玩笑。"

22·他悠闲地吐着烟,说:“我不是开玩笑。"停了一会儿,又接着说:“我是红河边上过山岩的瑶家,平常爱打猎。上个月,我追赶15.我们把老人请到火塘前坐下,看他也是又累又饿,赶紧给他端来了热水、热饭。老人笑了笑:“多谢,多谢,说了半天还得多谢你们。"一群麂子,在老林里东转西转迷失了方向,不知怎么插到这个山头来了。那时候,人走累了,干粮也吃完了,想找个寨子歇歇,偏偏这一带没有人家。我正失望的时候,突然看到了这片梨花林和这小屋,屋里有柴、有米、有水,就是没有主人。吃了用了人家的东西,不说清楚还行?我只好撕了片头巾上的红布,插了根羽毛在门上,告诉主人,有个瑶家人来打扰了,过几天再来道谢.

23,说到这里,他用手指了指门背后:“你们看,那东西还在呢!”

24·一根白羽毛钉在红布上,红白相衬很好看。老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着(zh60)村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。"文中写老人的话有什么作用?

意义重大,表现了老人朴实的品行和小茅屋主人助人为乐的精神品质。在行文上,看似已经解开了上文的悬念,却为再次造成误会埋下伏笔。)

[品味:

精神"这一中心思想。]

插叙老人的经历,说明小茅屋帮助了很多过路人,交代小茅屋的主人梨花姑娘的用意,点明“为人民服务的25·我们这才明白,屋里的米、水、干柴,以及那充满了热情的“请进"二字,都是出自那哈尼小姑娘的手。多好的梨花啊!26·瑶族老人又说:“过路人受到照料,都很感激,也都尽力把用了的柴、米补上,好让后来人方便。[品味:

。 ]我这次是专门送粮食来的。"层解:第三部分第二层(第15、26段),写瑶族老人述说自己的经历和对小茅屋主人的感激,认为小茅屋的主人是梨花姑娘。

27·这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

层解:第三部分第三层(第27段),写“我"梦中见到梨花姑娘。

段解:第三部分(第13一27段),写“我们"遇到瑶族老人,听

老人讲述他的经历,认为小茅屋的主人是梨花姑娘。瑶族老人不是小茅屋的主人梨花姑娘两个“都"字,反映了过路人知恩图报、助人为乐的美好品质 (考点:景物描写角度)

试简要分析此处描写的妙处。从嗅觉的角度写出了梨花林之美,用自然美衬托人物美,使自然界的梨花与人物梨花相映生辉。

知识归纳:景物描写的角度有感观角度、时空角度、动静角度、虚实角度等,其中,感官角度主要有听觉、视觉、味觉、触觉、嗅觉等。28,第二天早上,我们没有立即上路,老人也没有离开,我们决定把小茅屋修葺一下,给屋顶加点儿草,把房前屋后的排水沟再挖深一些。一个哈尼小姑娘都能为群众着想,我们真应该向她学习。(试简要分析这一段在文中的作用。在内容上,说明“我们"受到哈尼小姑娘的感染,要把为人民服务的精神传递下去,深化了文章主旨。在结构上,照应前文,引出下文。)

层解:第四部分第一层(第28段),写“我们"和老人一起修葺小茅屋。29,我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。[ ]我想:她一定是梨花。试简要分析句中“一定”词的作用。

一定”写出了“我"对自己判断的自信,推动故事情节继续发展。品味:外貌描写,展现哈尼小姑娘的美丽灵动。解放军30,瑶族老人立即走到她们面前,深深弯下腰去,行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了,接着就哈哈大笑起来:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕折损我们吗?"

31、老人严肃地说:“我感谢你们盖了这间小草房。"

32,为头的那个小姑娘赶紧摇手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。"这句话运用了什么修辭手法?有何作用?

反复。表明不是这群小姑娘盖了这间小茅屋,自然地引出解放军盖小茅屋的事。

[品味: ]层解:第四部分第二层(第29、32段),遇见哈尼小姑娘,谜底揭开一解放军是真正的建造者。点明小茅屋的真正建造者,揭开谜底。33,接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。十多年前,有一队解放军路过这里,在树林里过夜,半夜淋了大雨。他们想,这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了,第二天早上砍树割草盖起了房子。她姐姐恰好过这边山上来拾菌子,好奇地问解放军叔叔:“你们要在这里长住?"解放军说:“不,我们是为了方便过路人。是雷锋同志教我们这样做的。"她姐姐很受感动。[品味:解放军叔叔的雷锋精神感动了梨花,这也是她照料小茅屋的原因。从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。这一段采用了哪种记叙顺序?有什么作用?

插叙。通过小姑娘之口,交代了小茅屋的来历以及梨花姑娘与小茅屋的渊源,揭开谜底。34.原来她还不是梨花。我问:“梨花呢?"

35,“前几年出嫁到山那边了。"

36.不用说,姐姐出嫁后,是小姑娘接过任务,常来管这小茅屋。

层解:

屋来历。

段解:

小茅屋来历。

梨花的妹妹 ———— 解放军是建造者

37,我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗;“驿路梨花处处开。"结尾引用陆游的诗句有什么作用?

明“处处"都有美如梨花、助人为乐的人,“处处"都盛开着雷精神之花,深化了文章的主题第四部分第三层(第33、36段),听梨花的妹妹讲述小茅第四部分(第28到36段),写“我们"遇到梨花的妹妹,知道引用陆游“驿路梨花处处开"的诗句结尾,既照应题目这表段解:

精神发扬光大

驿路梨花处处开

雷锋精神发扬光大 (一)结构脉络-大山深处,梨花林边一一发现茅屋茅屋摆设,主人周到一一一投宿茅屋驿路梨花处处开一一一热情赞美老人来访,讲述经历一一一造成误会雷锋精神助人为乐驿路梨花妹妹讲述茅屋来历一一揭开谜底赞美讴歌梨花第五部分第37段,篇未引用诗句点题,收束全文意在将雷锋主旨归纳

本文通过记叙哀牢山深处梨树林边一座小茅

屋的故事,生动地展示了雷锋精神在少数民族地区生

根、开花、发扬光大的动人情景,热情歌颂了人们助

人为乐的高尚品质。

1.文章重点围绕“谁是小茅屋真正的主人"这一问题展开,梳理情节,思考谁才是小茅屋真正的文中出现的人物有“我"、老余、瑶族老人、梨花姑娘、一群哈尼小姑娘、解放军战士。“我”和老余是过路借宿在小茅屋的人,过后对小茅屋进行了修葺;瑶族老人也是过路借宿的人,过后给小茅屋送来了粮食,并和“我们"一起修葺小茅屋;梨花姑娘是照料小茅屋的人;一群哈尼小姑娘是接替梨花照料小茅屋的人;解放军战士是最先砍树割草盖起小茅屋的人,是小茅屋的建造者。疑难突破 建造者和照料者都是小茅屋的主人。本文把雷锋精神作为一种不断传递的优秀品德加以展示,展现了雷锋精神经久不衰的生机和世代相传的过程。建造、照料小茅屋的行为正是雷锋精神的具体体现,所以建造者和照料者都是小茅屋的主人。2.本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容,说说文中设置的悬念和误会主要有哪些,有什么作用。

本文设置了三层悬念和两次误会。第一层悬念:“我们"正焦急找宿处时,发现小茅屋,屋里却没人没灯,由此产生“这是什么人的房子呢"的疑问。第二层悬念(第一次误会):“我们"误以为瑶族老人是主人,然而他不是,那么主人到底是谁?第三层悬念(第二次误会):“我们"和瑶族老人误以为为头的那个哈尼小姑娘是主人,然而她也不是,那么谁才是真正的主人? 文中层层设置悬念和误会,不断推进故事情节的发展,紧紧吸引着读者的注意力,不断激发读者继续阅读的兴趣;同时这些悬念和误会使全文情节回环曲折、起伏跌宕,避免了平铺直叙,读来引人入胜,很有味道。

3.文章是按照什么顺序记叙整个故事的?这样组织材料有什么作用?

文中贯串全文的人物是“我"和老余,从整体上看文章是按照“我"和老余所见所闻的时间顺序来记叙整个故事的,是顺叙。在顺叙的同时,又插叙了瑶族老人投宿小茅屋的经历、梨花姑娘对小茅屋的照料和解放军建造小茅屋这些内容。而从追溯小茅屋主人的过程来看,文章又属于倒叙。

文章这样组织材料,使故事发展回环曲折、波澜起伏,引人入胜。

4,文中主要有几处描写了梨花这一事物?这对表现文章中心有什么作用?文中主要有四处描写了梨花这一事物。

第一处:“同行老余是在边境地区生活过多年的人一一白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊”自然界洁白的、美丽的梨花给我和老余带来了“有人家”欣喜和希望,既点题又为故事情节的展开做了铺垫。

第二处:“一弯新月升起了一一梨花的白色花瓣轻轻飘荡在我们身上。”实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境,烘托出“我”和老余即将找到宿处时轻松、欢快的心情。 第三处:这天夜里.我睡得十分香甜.……在梨花丛中歌唱……“一此处是指“我”的梦境,是虚写。着意以自然衬托人物美.使自然界的梨花和人物梨花相映生辉。

第四处:.我记着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花.不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开“文章结尾再次人花相映.拓展了文的境界.使主题得以升华。这“梨花”是辽疆盛开的洁白的梨花,是哈尼小姑娘梨花的象征,也是锋神精神的象征。从文章对梨花这一事物的描写中,我们可以深切体会到文章以自然美来烘托人物心灵美手法。

写作方法

1.结构巧妙。

小说以“我"和老余的见闻为线索,采用顺叙方式组织材料,顺叙之中又有插叙,通过不同人物的讲述把十几年的事情浓缩在一晚一晨之间,全文结构巧妙。在行文中扣住小茅屋主人是谁这个核心,多次巧设悬念,推动情节的发展,引人入胜。

2.以花喻人。

文中四次描写梨花。第一次描写梨花,是因为它给人以希望,同时又衬托了小茅屋的温馨;第二次描写梨花,是以自然环境的优美烘托人物心情;第三次梦见梨花,是虚写,人与花交相辉映,以洁白的梨花衬托人物美丽的心灵;第四次写梨花,花与人相映生辉,以大自然之美衬托人物心灵之美,可谓新颖别致,匠心独运。考点:如何辨析记叙的顺序

考点解读:根据中心表达的需要,把已经确定好的材料按照一定的次序去写,这个次序就是记叙的顺序。辨析记叙的顺序是叙事类文体的常见考点之一

方法点拨:常见的记叙顺序有三种:顺叙、倒叙和插叙。

。

素养发展一一发展核心素养

发展重点

本课核心素养的发展重点为“语言构建与运用"“思维发展与提升"“审美鉴赏与创造"“文化传承与理解”。

具体体现

1、语言构建与运用把握小说的三要素,根据“我"和老余的行踪梳理本文的故事情节,分析、理解“梨花"在文中的不同含义和

作用,体会景物描写在文中的作用。2、思维发展与提升根据确定的阅读重点,带着问题略读课文是一种重要的阅读方法。进行略读训练最简单的方法就是迫使自己在规定的时间内按要求读完一篇文章。3、审美鉴赏与创造

景美:陡峭大山中淡淡月光下的梨花林,汁白、美丽,带给人们希望和温暖。人美:瑶族老人、以梨花为代表的哈尼小姑娘、解放军战士等人助人为乐的精神令人感动。

4、文化传承与理解

助人为乐,就是以帮助别人为快乐,是中华民族的传统美德。助人为乐精神在当今社会具有重大意义,需要我们每一个人学习和发扬。 《闻武均州报已复西京》选自陆游的《剑南诗稿》卷一。武均州即武钜,当时任均州知府兼安抚使。西京,即洛阳。据宋史记载:绍兴三十一年十二月九日,武钜派遣乡兵总辖杜隐等,乘金人内部混乱引兵北退之机,一举收复西京洛阳。陆游闻之激动万分,写了这首充满激情的诗。在诗中,他热情歌颂了宋军收复西京的壮举,嘲笑金主想千年统治中原的迷梦一朝破灭。陆游认为这胜利,是宋代已故诸帝的仁义恩德给人间洒下的雨露,此后国家中兴的赦令,会像风雷一样迅速颁布,天下从此太平。写到这里,诗人浮想联翩:预知来年寒食节,朝祭北宋先帝陵墓的使者,将通过处处梨花盛开的驿道到达洛阳。白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。

胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。

列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷、

悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读