2.3心灵的慰藉 课件(44张幻灯片)

图片预览

文档简介

课件44张PPT。探讨问题:1、佛教兴起我国的原因?

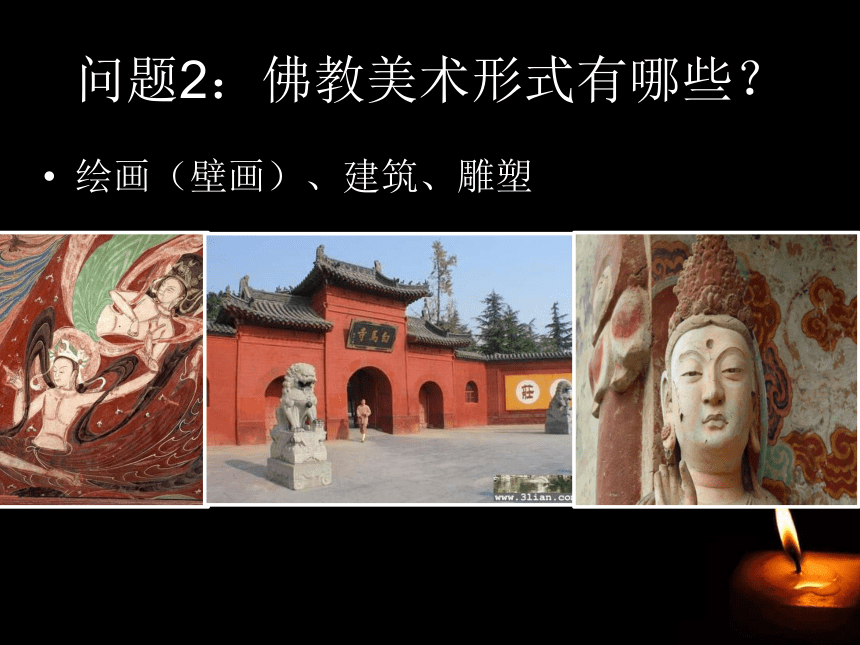

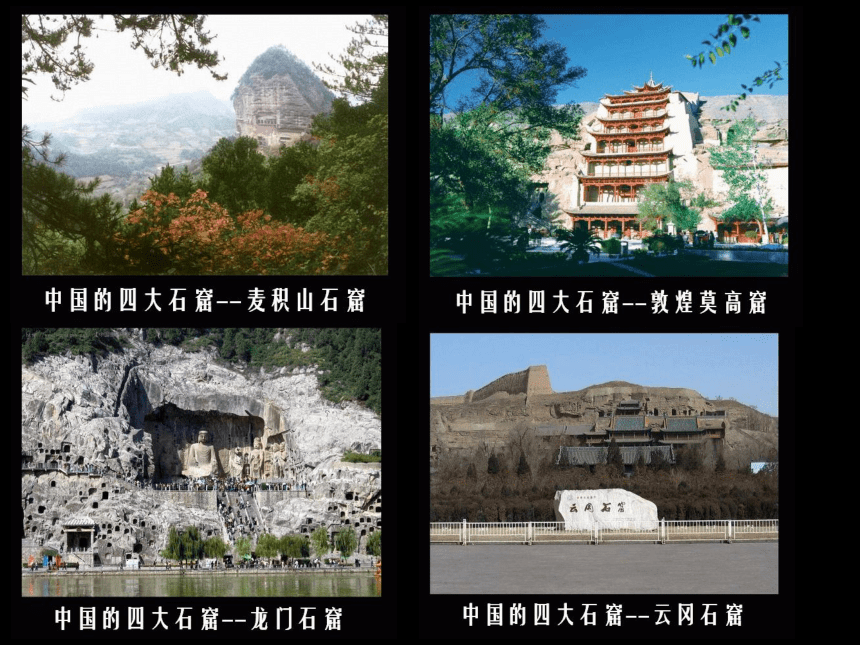

2、佛教美术形式有哪些?

3、佛教美术发挥什么样的作用?

自学:(书26-28页)1、佛教兴起我国的原因?

2、佛教美术形式有哪些?

3、佛教美术发挥什么样的作用?

问题1:佛教兴起我国的原因?

佛教是世界三大宗教之一,产生于公元前6~5世纪的古印度,并在两汉之际传入我国,兴起在魏晋南北朝,隋唐时期达到鼎盛。

佛教魏晋南北朝兴起原因:第一、社会动荡不安,长期的战乱给人民带来无穷灾难,为佛教流行提供了土壤,人民容易接受宗教信仰。

第二、佛教所宣传的“轮回”、“因果报应”的思想,把人们从眼前的苦难现实转移到来世幸福上,给广大劳动人民以心灵上的慰藉。

第三、统治阶级的提倡。问题2:佛教美术形式有哪些?

绘画(壁画)、建筑、雕塑

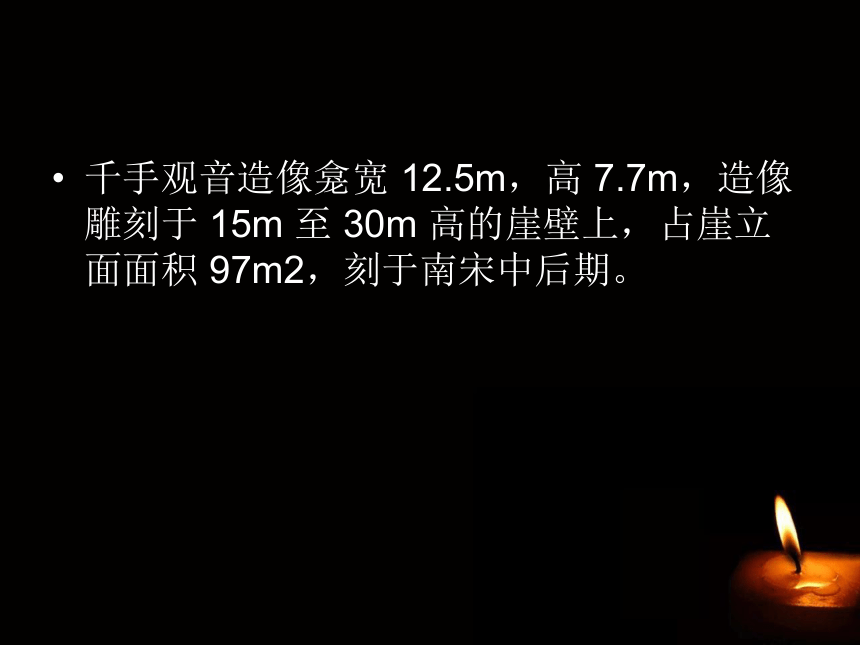

千手观音造像龛宽 12.5m,高 7.7m,造像雕刻于 15m 至 30m 高的崖壁上,占崖立面面积 97m2,刻于南宋中后期。

南宋南宋开启了中国社会的平民化进程,并出现了欧洲近代前夜的一些特征,如大城市兴起、市民阶层形成、商业经济繁荣等现象。

南宋文化在北方影响最大的是南宋的特色文化——理学。

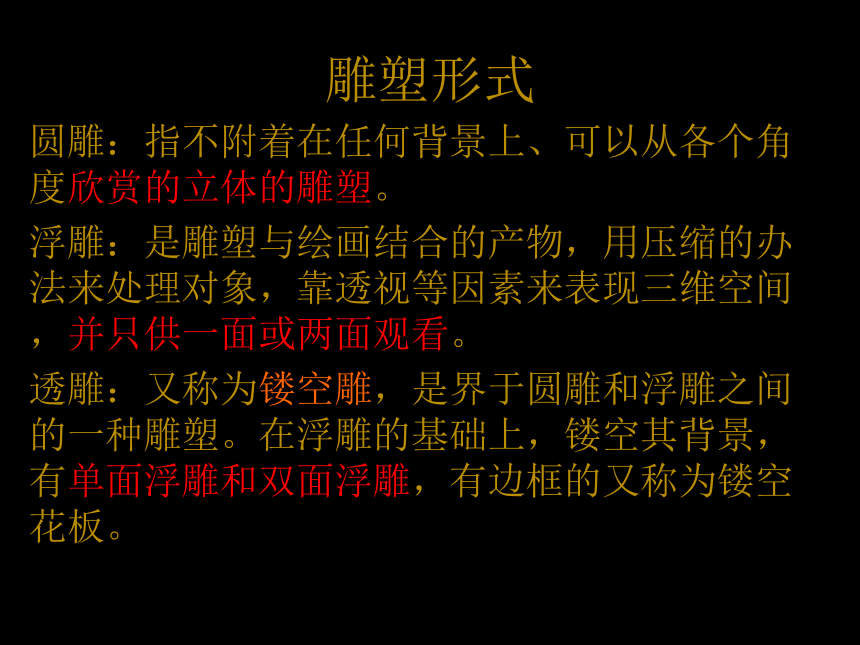

南宋的科技成就在很多方面居于世界领先地位,对中国古代“三大发明”火药、指南针、活字印刷术的贡献。雕塑形式圆雕:指不附着在任何背景上、可以从各个角度欣赏的立体的雕塑。

浮雕:是雕塑与绘画结合的产物,用压缩的办法来处理对象,靠透视等因素来表现三维空间,并只供一面或两面观看。

透雕:又称为镂空雕,是界于圆雕和浮雕之间的一种雕塑。在浮雕的基础上,镂空其背景,有单面浮雕和双面浮雕,有边框的又称为镂空花板。从哪些角度赏析佛教雕塑?1.造型(颜色、姿势、体态、面容、服饰)

2.静态与动态结合

3.象征寓意

4.造像与自然环境结合

小组讨论: 千手观音的艺术特色:

1.造型(颜色、姿势、体态、面容、服饰)

2.静态与动态结合

3.象征寓意

4.造像与环境结合

1.造型——颜色我国最大的集雕刻、彩绘、贴金于一体的摩崖石刻造像。

以金色为主,加入少量蓝色和绿色。有句古话说“人靠衣装,佛靠金装。”佛本身没有什么形象,但是为了让人生起信心,所以展示良好的形象,这样才能更容易引渡众生。人们给佛像渡金,也是出于世人以金色为贵的原因。况且释迦牟尼佛出生于古印度,当今的印度也是非常崇拜黄金的。

1.造型——姿势姿势优雅关于千手观音的由来,据佛经说:观音发愿要造福于一切众生,于是长出千手千眼。而在民间却流传着一个动人的故事,说她是妙庄王的三公主,因献一手一眼为父王合药治病,佛感其孝行,赏还她千手千眼。

千手象征其法力无边,能拯救众生;

千眼象征其智慧无穷,能明察秋毫。手的细节手的姿态绘画界有种说法“画人难画手”,在八十八平方米的石崖上,造像采用纵横交错,上下重叠,反侧相承,深涉错落的布局。我们古代的艺术家却在这里打造了一尊拥有1007只手的,名副其实的千手观音,被誉为“天下奇观”。而每只手又雕得纤细柔美,笔笔精到,千姿百态中无一雷同。

是不是千手观音造像都是采用这种写生手法?1.造型——体态、面容体态丰腴,继承唐代风格。

面容表现特征为端正圆满、眉目低垂、神情慈悲。脸部造型饱满,以世俗中的富态女性为蓝本,趋向女性美。

低眉:寓意对世人的关注。

吴道子(唐) 《天王送子图》吴道子创造了一种波折起伏、错落有致的线描方式,加强了描摹对象的份量感和立体感,他画出的线条如同微风吹拂的飘带,磊落飘逸,婉转起伏,衣服飘带如迎风飘扬,故称“吴带当风”。1.造型——服饰宋朝服饰政治上虽然开放民主, 但由于"程朱理学"的思想禁锢,和对外政策的妥协退让 --服饰文化不再艳丽奢华,而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静,襦衣、褙子的"遮掩"功能加强,一切的"张狂"刹时都收敛了许多。唐绘画与宋绘画对比本土化2.静态与动态结合3.象征寓意饿鬼和穷人:底下劳动人民,阴阳两道。4.造像与自然环境结合造像规模宏大,雕刻精美,以山形取势,蔚为壮观。

非常巧妙地揉进了力学、光学、透视学等科学原理,充分利用岩石、水源等自然条件,因地、因材而施艺。

问题3:过去 佛教美术发挥什么样的作用?

以传教为主,用佛像、菩萨像、佛传图、本生图、佛教故事等为题材寓意做人做事。

在过去很长一段时期内宗教是人们解决生命中一切痛苦的唯一法宝,是进行心灵慰藉的唯一精神支柱。

问题3:现在 佛教美术发挥什么样的作用?

佛教美术能真实地反映当时中国社会的哲学思想和风土人情,其中所表现出的丰富人文精神,具有极高的艺术、历史和科学价值。超人的智慧和巧夺天工的技艺,

使这些珍贵的宗教文化遗产,

经历了八百多年的历史创伤和自然风化,却仍闪烁着古代物质和精神文明的光辉,

启迪和激励着人们向民族精神和艺术智慧的新高峰攀登。课后作业:探讨大足石刻(儒、道、佛三教融合)与心灵慰藉有关的其他作品,分析其艺术特色。

2、佛教美术形式有哪些?

3、佛教美术发挥什么样的作用?

自学:(书26-28页)1、佛教兴起我国的原因?

2、佛教美术形式有哪些?

3、佛教美术发挥什么样的作用?

问题1:佛教兴起我国的原因?

佛教是世界三大宗教之一,产生于公元前6~5世纪的古印度,并在两汉之际传入我国,兴起在魏晋南北朝,隋唐时期达到鼎盛。

佛教魏晋南北朝兴起原因:第一、社会动荡不安,长期的战乱给人民带来无穷灾难,为佛教流行提供了土壤,人民容易接受宗教信仰。

第二、佛教所宣传的“轮回”、“因果报应”的思想,把人们从眼前的苦难现实转移到来世幸福上,给广大劳动人民以心灵上的慰藉。

第三、统治阶级的提倡。问题2:佛教美术形式有哪些?

绘画(壁画)、建筑、雕塑

千手观音造像龛宽 12.5m,高 7.7m,造像雕刻于 15m 至 30m 高的崖壁上,占崖立面面积 97m2,刻于南宋中后期。

南宋南宋开启了中国社会的平民化进程,并出现了欧洲近代前夜的一些特征,如大城市兴起、市民阶层形成、商业经济繁荣等现象。

南宋文化在北方影响最大的是南宋的特色文化——理学。

南宋的科技成就在很多方面居于世界领先地位,对中国古代“三大发明”火药、指南针、活字印刷术的贡献。雕塑形式圆雕:指不附着在任何背景上、可以从各个角度欣赏的立体的雕塑。

浮雕:是雕塑与绘画结合的产物,用压缩的办法来处理对象,靠透视等因素来表现三维空间,并只供一面或两面观看。

透雕:又称为镂空雕,是界于圆雕和浮雕之间的一种雕塑。在浮雕的基础上,镂空其背景,有单面浮雕和双面浮雕,有边框的又称为镂空花板。从哪些角度赏析佛教雕塑?1.造型(颜色、姿势、体态、面容、服饰)

2.静态与动态结合

3.象征寓意

4.造像与自然环境结合

小组讨论: 千手观音的艺术特色:

1.造型(颜色、姿势、体态、面容、服饰)

2.静态与动态结合

3.象征寓意

4.造像与环境结合

1.造型——颜色我国最大的集雕刻、彩绘、贴金于一体的摩崖石刻造像。

以金色为主,加入少量蓝色和绿色。有句古话说“人靠衣装,佛靠金装。”佛本身没有什么形象,但是为了让人生起信心,所以展示良好的形象,这样才能更容易引渡众生。人们给佛像渡金,也是出于世人以金色为贵的原因。况且释迦牟尼佛出生于古印度,当今的印度也是非常崇拜黄金的。

1.造型——姿势姿势优雅关于千手观音的由来,据佛经说:观音发愿要造福于一切众生,于是长出千手千眼。而在民间却流传着一个动人的故事,说她是妙庄王的三公主,因献一手一眼为父王合药治病,佛感其孝行,赏还她千手千眼。

千手象征其法力无边,能拯救众生;

千眼象征其智慧无穷,能明察秋毫。手的细节手的姿态绘画界有种说法“画人难画手”,在八十八平方米的石崖上,造像采用纵横交错,上下重叠,反侧相承,深涉错落的布局。我们古代的艺术家却在这里打造了一尊拥有1007只手的,名副其实的千手观音,被誉为“天下奇观”。而每只手又雕得纤细柔美,笔笔精到,千姿百态中无一雷同。

是不是千手观音造像都是采用这种写生手法?1.造型——体态、面容体态丰腴,继承唐代风格。

面容表现特征为端正圆满、眉目低垂、神情慈悲。脸部造型饱满,以世俗中的富态女性为蓝本,趋向女性美。

低眉:寓意对世人的关注。

吴道子(唐) 《天王送子图》吴道子创造了一种波折起伏、错落有致的线描方式,加强了描摹对象的份量感和立体感,他画出的线条如同微风吹拂的飘带,磊落飘逸,婉转起伏,衣服飘带如迎风飘扬,故称“吴带当风”。1.造型——服饰宋朝服饰政治上虽然开放民主, 但由于"程朱理学"的思想禁锢,和对外政策的妥协退让 --服饰文化不再艳丽奢华,而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静,襦衣、褙子的"遮掩"功能加强,一切的"张狂"刹时都收敛了许多。唐绘画与宋绘画对比本土化2.静态与动态结合3.象征寓意饿鬼和穷人:底下劳动人民,阴阳两道。4.造像与自然环境结合造像规模宏大,雕刻精美,以山形取势,蔚为壮观。

非常巧妙地揉进了力学、光学、透视学等科学原理,充分利用岩石、水源等自然条件,因地、因材而施艺。

问题3:过去 佛教美术发挥什么样的作用?

以传教为主,用佛像、菩萨像、佛传图、本生图、佛教故事等为题材寓意做人做事。

在过去很长一段时期内宗教是人们解决生命中一切痛苦的唯一法宝,是进行心灵慰藉的唯一精神支柱。

问题3:现在 佛教美术发挥什么样的作用?

佛教美术能真实地反映当时中国社会的哲学思想和风土人情,其中所表现出的丰富人文精神,具有极高的艺术、历史和科学价值。超人的智慧和巧夺天工的技艺,

使这些珍贵的宗教文化遗产,

经历了八百多年的历史创伤和自然风化,却仍闪烁着古代物质和精神文明的光辉,

启迪和激励着人们向民族精神和艺术智慧的新高峰攀登。课后作业:探讨大足石刻(儒、道、佛三教融合)与心灵慰藉有关的其他作品,分析其艺术特色。