22《礼记》二则 课件

图片预览

文档简介

22 《礼记》二则

语文人教版 八年级下

孔 子

中国古代伟大的思想家、教育家,春秋末期儒家学派的创始人。

新知导入

新知导入

四书:《论语》、《大学》、

《中庸》、《孟子》

五经:《诗经》、《尚书》、《礼记》

《周易》、《春秋》,

简称为“诗、书、礼、易、春秋”

新知导入

虽 有 嘉 肴

新知导入

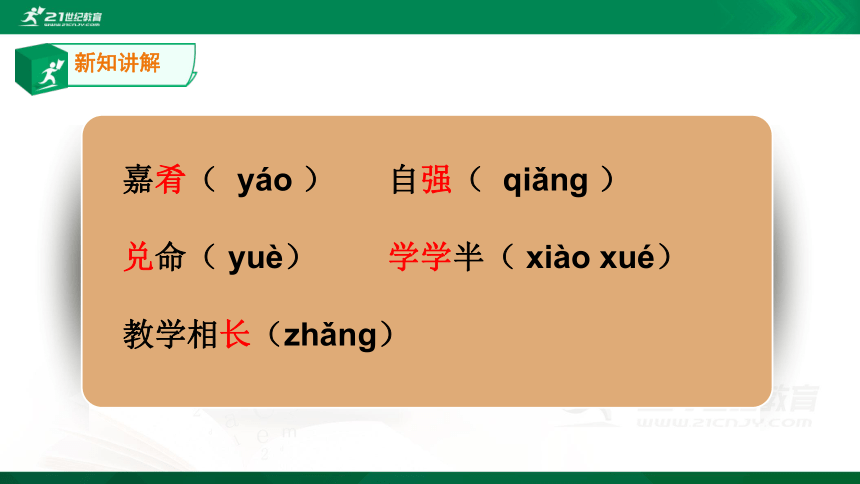

嘉肴( yáo ) 自强( qiǎng )

兑命( yuè) 学学半( xiào xué)

教学相长(zhǎng)

新知讲解

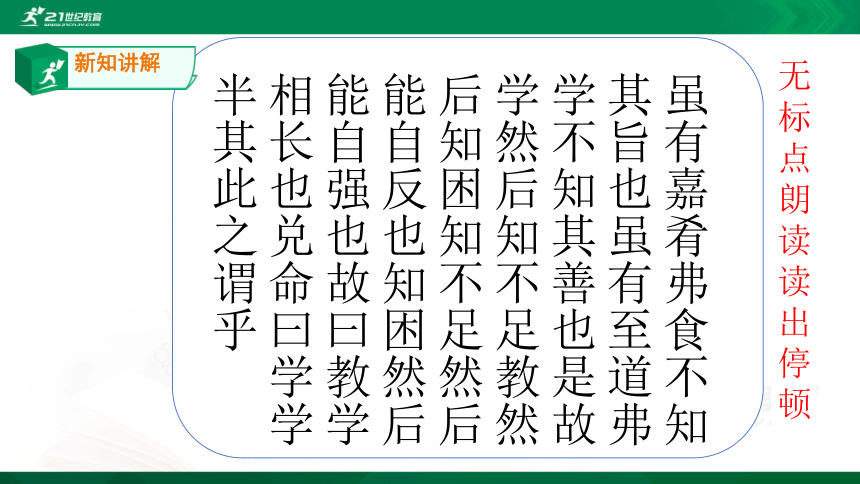

无标点朗读读出停顿

虽有嘉肴弗食不知其旨也虽有至道弗学不知其善也是故学然后知不足教然后知困知不足然后能自反也知困然后能自强也故曰教学相长也兑命曰学学半其此之谓乎

新知讲解

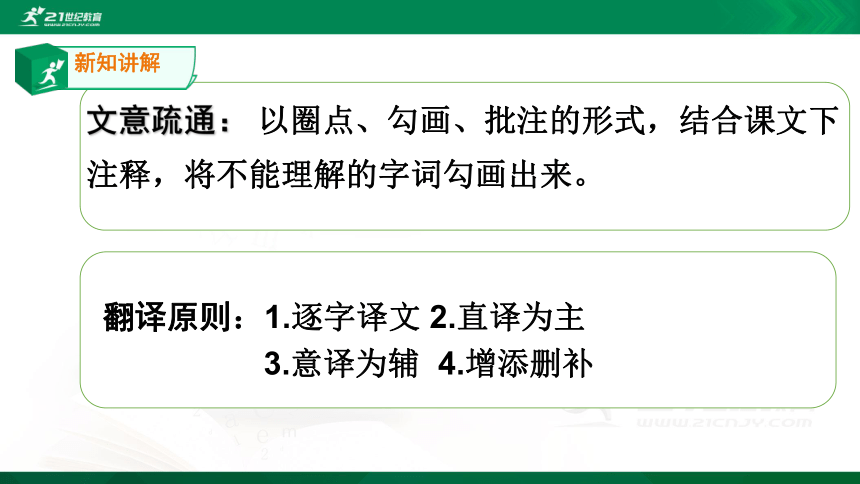

文意疏通: 以圈点、勾画、批注的形式,结合课文下

注释,将不能理解的字词勾画出来。

翻译原则:1.逐字译文 2.直译为主 3.意译为辅 4.增添删补

新知讲解

(

1

)虽

.

有佳肴

..

????

虽:

?????????

佳:

??????????

肴:

?

???

(

2

)弗食

.

,不知其旨

.

也

????

食:

????????

旨:

?

???

(

3

..

,弗学,不知其善

.

也

????

至道:

??????????????

善:

?

???

(

4

)是

.

故

.

学然后知不足,都然后知困

.

????

是故:

????????

困:

?

???

(

5

.

也;知困,然后能自强

..

也

????

反:

????????

自强:

?

???

(

6

.

也

????

长:

?

???

(

7

)其

.

....

????

其:

????????

此之谓也:

?

(

1

)虽

.

有佳肴

..

????

虽:

?????????

佳:

??????????

肴:

?

???

(

2

)弗食

.

,不知其旨

.

也

????

食:

????????

旨:

?

???

(

..

.

也

????

至道:

??????????????

善:

?

???

(

4

)是

.

故

.

学然后知不足,都然后知困

.

????

是故:

????????

困:

?

???

(

5

.

..

也

????

反:

????????

自强:

?

???

(

6

.

也

????

长:

?

???

(

7

)其

.

....

????

其:

????????

此之谓也:

?

(

1

)虽

.

有佳肴

..

????

虽:

?????????

佳:

??????????

肴:

?

???

(

2

.

.

也

????

食:

????????

旨:

?

???

..

.

也

????

至道:

??????????????

善:

?

???

(

4

)是

.

故

.

学然后知不足,都然后知困

.

????

是故:

????????

困:

?

???

(

5

.

..

也

????

反:

????????

自强:

?

???

(

6

.

也

????

长:

?

???

(

7

)其

.

....

????

其:

????????

此之谓也:

?

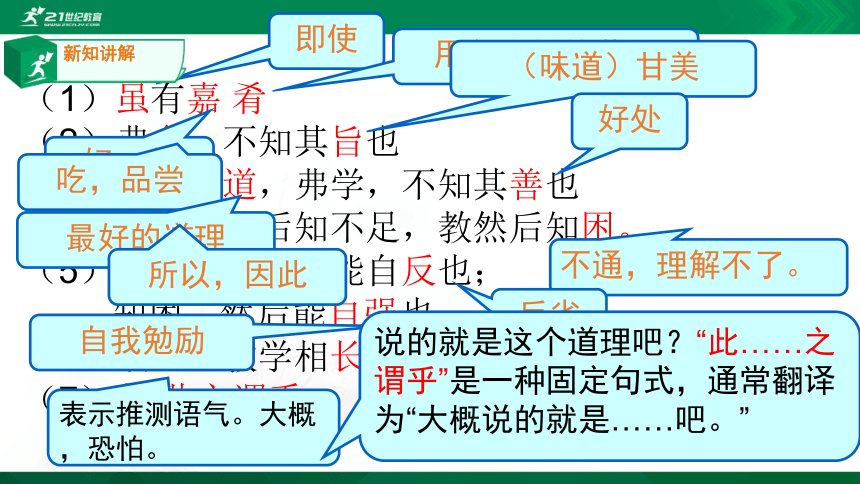

(1)虽有嘉 肴

(2)弗食,不知其旨也

(3)虽有至道,弗学,不知其善也

(4)是故学然后知不足,教然后知困。

(5)知不足,然后能自反也;

知困,然后能自强也

(6)故曰:教学相长也

(7)其 此之谓乎

即使

好,美

用鱼肉做的菜。

吃,品尝

(味道)甘美

最好的道理

好处

所以,因此

不通,理解不了。

反省

自我勉励

促进。

表示推测语气。大概,恐怕。

说的就是这个道理吧? “此……之谓乎”是一种固定句式,通常翻译为“大概说的就是……吧。”

新知讲解

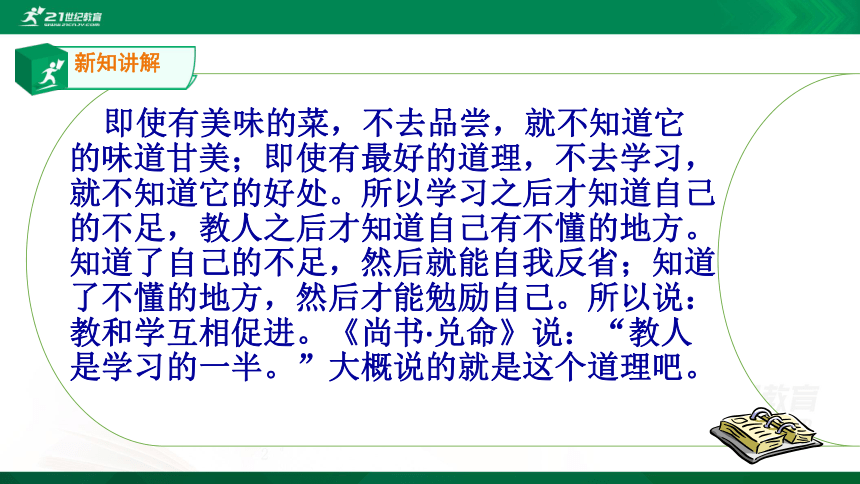

即使有美味的菜,不去品尝,就不知道它的味道甘美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有不懂的地方。知道了自己的不足,然后就能自我反省;知道了不懂的地方,然后才能勉励自己。所以说:教和学互相促进。《尚书·兑命》说:“教人是学习的一半。”大概说的就是这个道理吧。

新知讲解

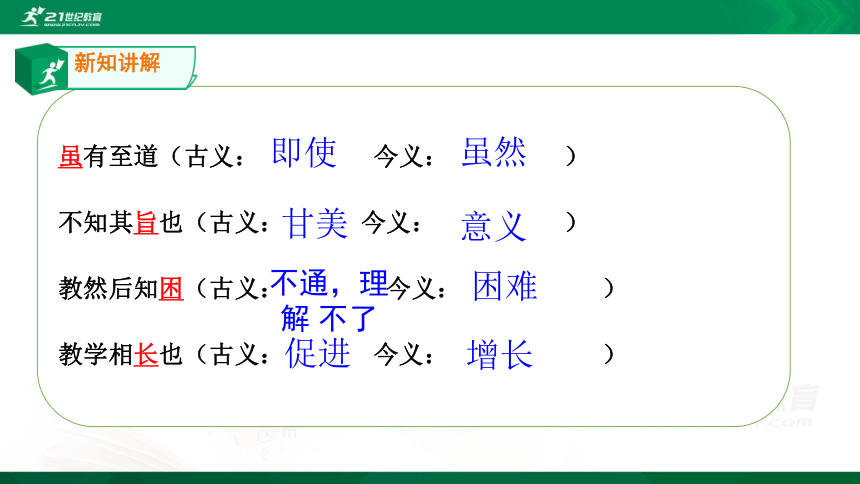

虽有至道(古义: 今义: )

不知其旨也(古义: 今义: )

教然后知困(古义: 今义: )

教学相长也(古义: 今义: )

即使

虽然

甘美

意义

不通,理解 不了

困难

促进

增长

新知讲解

1.这篇短文告诉了我们一个什么样的道理?

你同意这个观点吗?

——“教学相长”。

(教和学是相互促进的,二者相铺相成。)

——重视实践,在学和教的实践中“知不足”、“知困”,明事理,出真知,得到进步与发展。

课堂练习

2、文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?

——类比论证。

从“佳肴”写起,是为了由“佳肴”、“至道”引出下文对教与学关系的论述,有“佳肴”、“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了,这种说理的方法叫做“类比推理”。(用“佳肴”作喻,由浅入深,引出要论证的道理。)

课堂练习

3、课文结尾引用《兑命》的语句,

有什么作用?

——引用论证。

短文阐述了中心观点——“教学相长” ,

再引用古代名言,来强化自己“教学相长”

的观点。

课堂练习

4、读完本文,你有哪些体会?

人学习之后就会知道不足,知道了不足之处,才能反省自己,提高自己;

教人之后才能知道自己有理解不了的地方,这样才能自我勉励,不断提高自己。

课堂练习

课堂小结

这是一篇短小精悍的说理短文,本文在论述时先以“ ”作比,继而引出“ ”,进而又从教与学两个方面加以说明,最后归结到“ ”这个结论。(用原文填空)

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也

虽有至道,弗学,不知其善也

教学相长

课堂小结

大道之行也

——《礼记》

新知导入

读准字音

选贤与能( )讲信修睦( )

矜寡孤独( ) 男有分( )

货恶其弃于地也( )

门闩( )

jǔ

mù

guān

fèn

wù

shuān

新知讲解

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故/人/不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是谓大同。

新知讲解

新知讲解

第四句“是故”用承上作结的语气读。“谋闭而不兴”中“闭”属下读。“而不闭”一语后停顿可稍长。末句是全文结论,要读得字字分明、语气肯定。

新知讲解

施行

大道之行也, 天下为公,

(jǔ)通“举”,选举 培养

选贤与能, 讲信修睦。

政权(也可以把社会财富包括进来)属于社会的全体成员,而不属于任何个人。

选举有贤德的、有才能的人(给大家办事)

(人人)讲求诚信,崇尚和睦

新知讲解

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮

有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆

有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不

必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;

人们都愿意为公众之事竭尽全力,不一定为自己谋私利。

以……为亲

父母

以……为子

子女

同“鳏”,老而无妻的人

抚养

职业、职分

归宿

新知讲解

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,

故外户而不闭,是谓大同。

这样一来,就不会有人搞阴谋,不会有人盗窃财物和兴兵作乱,

因此

造反

害人

兴起

这

叫作

新知讲解

全文翻译

在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把有贤德的、有才能的人选出来(给大家办事),(人人)讲究诚信,崇尚和睦。因此人们不单奉养自己的父母,不单抚育自己的子女,要使老年人能终其天年,中年人能为社会效力,幼童能顺利成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的人、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子要有职业,女子要及时婚配。对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。这样一来,就不会有人搞阴谋,不会有人盗窃财物和兴兵作乱,(家家户户)都不用关大门了,这就叫做“大同”社会。

新知讲解

思考:大道指什么?大同指什么?

大道:古代指政治上的最高理想。

大同:可以理解为儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

大道之行也:是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。

课堂练习

思考:

“大同”社会的根本特征是什么?

本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的 ?

课堂练习

“大同”社会的特征?

1、人人都受到全社会的关爱

2、人人都能安居乐业

3、货尽其用,人尽其力

天

下

无

恶

天

下

为

公

课堂练习

全文可分三层:

第一层(第一句话)对“大同”社会的纲领性说明。

第二层(第二至三句话)

1 .人人都能受到全社会的关爱

2.人人都能安居乐业

3.货尽其用,人尽其力

第三层(第四句话)

“大同”社会的基本特征。

全文的总结语。

课堂练习

“大同”是儒家的一个理想社会,这个理想社会在小生产的基础上不可能成为现实,但两千多年以来它一直是许多进步思想家和社会改革家所向往的目标。你知道有哪些历史人物为此而呼吁过、奋斗过?

拓展阅读

孟 子

孟子,名轲,字子舆,生于战国时代,代表作《孟子》。他被公认为孔子儒家学说最具影响力的继承人,被誉为“亚圣”。

极力主张王者以仁义治理天下,认为使百姓得以温饱与教育才是国家强盛之本。提出的“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”就是对“不独亲其亲,不独子其子“的解说 。

拓展阅读

陶渊明:

世外桃源

拓展阅读

仁者老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。

——1911年4月24日林觉民

《与妻诀别书》

拓展阅读

自1905年11月《民报》问世,孙中山在创刊号上提出了由民族、民权、民生构成的“三民主义”,正式完成了他对“民主梦”的一个比较完满的构想。

拓展阅读

莫 尔

《乌托邦》的作者,16世纪英国的大法官,乌托邦描绘了一个公社式的社会,它并不强求一致,但却通过明显可见的公正制度而达到全体一致”,财产公有,人人平等,这是《乌托邦》的一个基本观点,正如正义是贯穿《理想国》的内在精神,公平则是《乌托邦》的核心理念, 莫尔以公平的理念构筑乌托邦的社会制度。

拓展阅读

圣西门,法国19世纪上半叶第一位空想社会主义者。

社会制度--实业制度所代替。实业制度的唯一目的就是尽善尽美地运用科学、艺术和工业所取得的成就,以满足全体社会成员的需要,并尽快地改善无产阶级的物质和精神状况。在这种制度下,人人参加劳动,有计划地组织生产,采取按才能和贡献进行分配的原则 。

拓展阅读

“大同”与“小康”

如今国家也提出先要领导人民实现“小康”水平。

小康"一词,出自《礼记》,据传乃孔子所言。其中《礼运》篇,描述西周初期的社会景象,表达了孔子的社会理想。这一篇,孔子提出了两个相互关联的概念,一个是"大同",一个是"小康"。比较起来,"大同"理想里说的是"古人不独亲其亲,不独亲其子","亲"和"子"而又"不独",因此是全社会都要共同关心的对象;而"小康",则只是"各亲其亲,各子其子",以家庭为单位。

拓展阅读

1、背诵全文。

2、描绘你心目中的理

想社会,不少于500字。

作业布置

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文人教版 八年级下

孔 子

中国古代伟大的思想家、教育家,春秋末期儒家学派的创始人。

新知导入

新知导入

四书:《论语》、《大学》、

《中庸》、《孟子》

五经:《诗经》、《尚书》、《礼记》

《周易》、《春秋》,

简称为“诗、书、礼、易、春秋”

新知导入

虽 有 嘉 肴

新知导入

嘉肴( yáo ) 自强( qiǎng )

兑命( yuè) 学学半( xiào xué)

教学相长(zhǎng)

新知讲解

无标点朗读读出停顿

虽有嘉肴弗食不知其旨也虽有至道弗学不知其善也是故学然后知不足教然后知困知不足然后能自反也知困然后能自强也故曰教学相长也兑命曰学学半其此之谓乎

新知讲解

文意疏通: 以圈点、勾画、批注的形式,结合课文下

注释,将不能理解的字词勾画出来。

翻译原则:1.逐字译文 2.直译为主 3.意译为辅 4.增添删补

新知讲解

(

1

)虽

.

有佳肴

..

????

虽:

?????????

佳:

??????????

肴:

?

???

(

2

)弗食

.

,不知其旨

.

也

????

食:

????????

旨:

?

???

(

3

..

,弗学,不知其善

.

也

????

至道:

??????????????

善:

?

???

(

4

)是

.

故

.

学然后知不足,都然后知困

.

????

是故:

????????

困:

?

???

(

5

.

也;知困,然后能自强

..

也

????

反:

????????

自强:

?

???

(

6

.

也

????

长:

?

???

(

7

)其

.

....

????

其:

????????

此之谓也:

?

(

1

)虽

.

有佳肴

..

????

虽:

?????????

佳:

??????????

肴:

?

???

(

2

)弗食

.

,不知其旨

.

也

????

食:

????????

旨:

?

???

(

..

.

也

????

至道:

??????????????

善:

?

???

(

4

)是

.

故

.

学然后知不足,都然后知困

.

????

是故:

????????

困:

?

???

(

5

.

..

也

????

反:

????????

自强:

?

???

(

6

.

也

????

长:

?

???

(

7

)其

.

....

????

其:

????????

此之谓也:

?

(

1

)虽

.

有佳肴

..

????

虽:

?????????

佳:

??????????

肴:

?

???

(

2

.

.

也

????

食:

????????

旨:

?

???

..

.

也

????

至道:

??????????????

善:

?

???

(

4

)是

.

故

.

学然后知不足,都然后知困

.

????

是故:

????????

困:

?

???

(

5

.

..

也

????

反:

????????

自强:

?

???

(

6

.

也

????

长:

?

???

(

7

)其

.

....

????

其:

????????

此之谓也:

?

(1)虽有嘉 肴

(2)弗食,不知其旨也

(3)虽有至道,弗学,不知其善也

(4)是故学然后知不足,教然后知困。

(5)知不足,然后能自反也;

知困,然后能自强也

(6)故曰:教学相长也

(7)其 此之谓乎

即使

好,美

用鱼肉做的菜。

吃,品尝

(味道)甘美

最好的道理

好处

所以,因此

不通,理解不了。

反省

自我勉励

促进。

表示推测语气。大概,恐怕。

说的就是这个道理吧? “此……之谓乎”是一种固定句式,通常翻译为“大概说的就是……吧。”

新知讲解

即使有美味的菜,不去品尝,就不知道它的味道甘美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有不懂的地方。知道了自己的不足,然后就能自我反省;知道了不懂的地方,然后才能勉励自己。所以说:教和学互相促进。《尚书·兑命》说:“教人是学习的一半。”大概说的就是这个道理吧。

新知讲解

虽有至道(古义: 今义: )

不知其旨也(古义: 今义: )

教然后知困(古义: 今义: )

教学相长也(古义: 今义: )

即使

虽然

甘美

意义

不通,理解 不了

困难

促进

增长

新知讲解

1.这篇短文告诉了我们一个什么样的道理?

你同意这个观点吗?

——“教学相长”。

(教和学是相互促进的,二者相铺相成。)

——重视实践,在学和教的实践中“知不足”、“知困”,明事理,出真知,得到进步与发展。

课堂练习

2、文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?

——类比论证。

从“佳肴”写起,是为了由“佳肴”、“至道”引出下文对教与学关系的论述,有“佳肴”、“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了,这种说理的方法叫做“类比推理”。(用“佳肴”作喻,由浅入深,引出要论证的道理。)

课堂练习

3、课文结尾引用《兑命》的语句,

有什么作用?

——引用论证。

短文阐述了中心观点——“教学相长” ,

再引用古代名言,来强化自己“教学相长”

的观点。

课堂练习

4、读完本文,你有哪些体会?

人学习之后就会知道不足,知道了不足之处,才能反省自己,提高自己;

教人之后才能知道自己有理解不了的地方,这样才能自我勉励,不断提高自己。

课堂练习

课堂小结

这是一篇短小精悍的说理短文,本文在论述时先以“ ”作比,继而引出“ ”,进而又从教与学两个方面加以说明,最后归结到“ ”这个结论。(用原文填空)

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也

虽有至道,弗学,不知其善也

教学相长

课堂小结

大道之行也

——《礼记》

新知导入

读准字音

选贤与能( )讲信修睦( )

矜寡孤独( ) 男有分( )

货恶其弃于地也( )

门闩( )

jǔ

mù

guān

fèn

wù

shuān

新知讲解

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故/人/不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是谓大同。

新知讲解

新知讲解

第四句“是故”用承上作结的语气读。“谋闭而不兴”中“闭”属下读。“而不闭”一语后停顿可稍长。末句是全文结论,要读得字字分明、语气肯定。

新知讲解

施行

大道之行也, 天下为公,

(jǔ)通“举”,选举 培养

选贤与能, 讲信修睦。

政权(也可以把社会财富包括进来)属于社会的全体成员,而不属于任何个人。

选举有贤德的、有才能的人(给大家办事)

(人人)讲求诚信,崇尚和睦

新知讲解

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮

有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆

有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不

必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;

人们都愿意为公众之事竭尽全力,不一定为自己谋私利。

以……为亲

父母

以……为子

子女

同“鳏”,老而无妻的人

抚养

职业、职分

归宿

新知讲解

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,

故外户而不闭,是谓大同。

这样一来,就不会有人搞阴谋,不会有人盗窃财物和兴兵作乱,

因此

造反

害人

兴起

这

叫作

新知讲解

全文翻译

在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把有贤德的、有才能的人选出来(给大家办事),(人人)讲究诚信,崇尚和睦。因此人们不单奉养自己的父母,不单抚育自己的子女,要使老年人能终其天年,中年人能为社会效力,幼童能顺利成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的人、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子要有职业,女子要及时婚配。对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。这样一来,就不会有人搞阴谋,不会有人盗窃财物和兴兵作乱,(家家户户)都不用关大门了,这就叫做“大同”社会。

新知讲解

思考:大道指什么?大同指什么?

大道:古代指政治上的最高理想。

大同:可以理解为儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

大道之行也:是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。

课堂练习

思考:

“大同”社会的根本特征是什么?

本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的 ?

课堂练习

“大同”社会的特征?

1、人人都受到全社会的关爱

2、人人都能安居乐业

3、货尽其用,人尽其力

天

下

无

恶

天

下

为

公

课堂练习

全文可分三层:

第一层(第一句话)对“大同”社会的纲领性说明。

第二层(第二至三句话)

1 .人人都能受到全社会的关爱

2.人人都能安居乐业

3.货尽其用,人尽其力

第三层(第四句话)

“大同”社会的基本特征。

全文的总结语。

课堂练习

“大同”是儒家的一个理想社会,这个理想社会在小生产的基础上不可能成为现实,但两千多年以来它一直是许多进步思想家和社会改革家所向往的目标。你知道有哪些历史人物为此而呼吁过、奋斗过?

拓展阅读

孟 子

孟子,名轲,字子舆,生于战国时代,代表作《孟子》。他被公认为孔子儒家学说最具影响力的继承人,被誉为“亚圣”。

极力主张王者以仁义治理天下,认为使百姓得以温饱与教育才是国家强盛之本。提出的“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”就是对“不独亲其亲,不独子其子“的解说 。

拓展阅读

陶渊明:

世外桃源

拓展阅读

仁者老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。

——1911年4月24日林觉民

《与妻诀别书》

拓展阅读

自1905年11月《民报》问世,孙中山在创刊号上提出了由民族、民权、民生构成的“三民主义”,正式完成了他对“民主梦”的一个比较完满的构想。

拓展阅读

莫 尔

《乌托邦》的作者,16世纪英国的大法官,乌托邦描绘了一个公社式的社会,它并不强求一致,但却通过明显可见的公正制度而达到全体一致”,财产公有,人人平等,这是《乌托邦》的一个基本观点,正如正义是贯穿《理想国》的内在精神,公平则是《乌托邦》的核心理念, 莫尔以公平的理念构筑乌托邦的社会制度。

拓展阅读

圣西门,法国19世纪上半叶第一位空想社会主义者。

社会制度--实业制度所代替。实业制度的唯一目的就是尽善尽美地运用科学、艺术和工业所取得的成就,以满足全体社会成员的需要,并尽快地改善无产阶级的物质和精神状况。在这种制度下,人人参加劳动,有计划地组织生产,采取按才能和贡献进行分配的原则 。

拓展阅读

“大同”与“小康”

如今国家也提出先要领导人民实现“小康”水平。

小康"一词,出自《礼记》,据传乃孔子所言。其中《礼运》篇,描述西周初期的社会景象,表达了孔子的社会理想。这一篇,孔子提出了两个相互关联的概念,一个是"大同",一个是"小康"。比较起来,"大同"理想里说的是"古人不独亲其亲,不独亲其子","亲"和"子"而又"不独",因此是全社会都要共同关心的对象;而"小康",则只是"各亲其亲,各子其子",以家庭为单位。

拓展阅读

1、背诵全文。

2、描绘你心目中的理

想社会,不少于500字。

作业布置

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读