2018-2019学年 浙科版必修3 群落 单元测试

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年 浙科版必修3 群落 单元测试 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 288.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-05-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

群落

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.关于池塘中的群落结构,以下叙述不正确的是( )

A. 在垂直方向,鱼类具有明显的分层现象

B. 鱼类在池塘中垂直分布主要受食物影响

C. 池塘中的动物群落没有水平结构

D. 在水平方向上,生物种类分布有差异

【答案】C

【解析】分析:本题主要考查群落的结构特征。垂直结构:在垂直方向上,大多数群落(陆生群落、水生群落)具有明显的分层现象,植物主要受光照、温度等的影响,动物主要受食物的影响。水平结构:由于不同地区的环境条件不同,即空间的非均一性,使不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异,形成了生物在水平方向上的配置状况。

详解:在池塘生态系统中由于植物的垂直分层而导致以不同植物为食的鱼类也出现分层,如四大家鱼中以浮游植物或浮游动物为食的鲢鱼、鳙鱼分布在水的上层,以沉水植物为食的草鱼分布在水的中层,而肉食性的青鱼则分布在水的下层,A正确;鱼类在种群中垂直分布和食物有关,主要依赖植物,B正确;池塘动物群落也有水平结构,即水平方向从岸边到中心分布不同类群生物,C错误,D正确。

点睛:本题考查群落的特征,要求学生的识记和理解群落的垂直结构、水平结构及影响因素,试题难度一般。

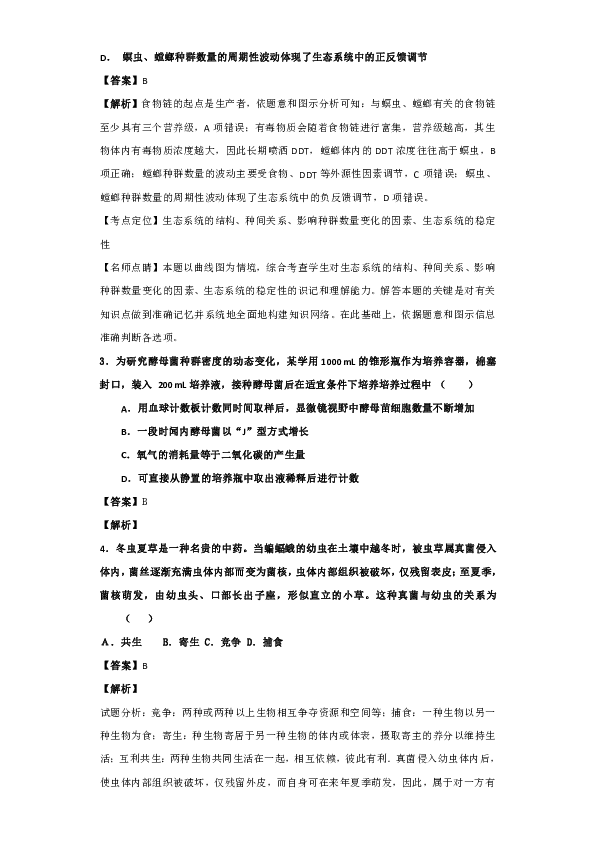

2.在某生态系统中,螟虫、螳螂(以螟虫为食)的种群数量变化如图所示,结合图中所给的信息分析,下列叙述正确的是

A. 与螟虫、螳螂有关的食物链具有两个营养级

B. 长期喷洒DDT,螳螂个体内的DDT浓度往往会高于螟虫

C. BC段螳螂种群数量的波动主要受温度和湿度等环境因素的影响

D. 螟虫、螳螂种群数量的周期性波动体现了生态系统中的正反馈调节

【答案】B

【解析】食物链的起点是生产者,依题意和图示分析可知:与螟虫、螳螂有关的食物链至少具有三个营养级,A项错误;有毒物质会随着食物链进行富集,营养级越高,其生物体内有毒物质浓度越大,因此长期喷洒DDT,螳螂体内的DDT浓度往往高于螟虫,B项正确;螳螂种群数量的波动主要受食物、DDT等外源性因素调节,C项错误;螟虫、螳螂种群数量的周期性波动体现了生态系统中的负反馈调节,D项错误。

【考点定位】生态系统的结构、种间关系、影响种群数量变化的因素、生态系统的稳定性

【名师点睛】本题以曲线图为情境,综合考查学生对生态系统的结构、种间关系、影响种群数量变化的因素、生态系统的稳定性的识记和理解能力。解答本题的关键是对有关知识点做到准确记忆并系统地全面地构建知识网络。在此基础上,依据题意和图示信息准确判断各选项。

3.为研究酵母菌种群密度的动态变化,某学用1000mL的锥形瓶作为培养容器,棉塞封口,装入 200mL培养液,接种酵母菌后在适宜条件下培养培养过程中 ( )

A.用血球计数板计数同时间取样后,显微镜视野中酵母苗细胞数量不断增加

B.一段时闻内酵母菌以“J”型方式增长

C.氧气的消耗量等于二氧化碳的产生量

D.可直接从静置的培养瓶中取出液稀释后进行计数

【答案】B

【解析】

4.冬虫夏草是一种名贵的中药。当蝙蝠蛾的幼虫在土壤中越冬时,被虫草属真菌侵入体内,菌丝逐渐充满虫体内部而变为菌核,虫体内部组织被破坏,仅残留表皮;至夏季,菌核萌发,由幼虫头、口部长出子座,形似直立的小草。这种真菌与幼虫的关系为 ( )

A.共生 B.寄生 C.竞争 D.捕食

【答案】B

【解析】

试题分析:竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等;捕食:一种生物以另一种生物为食;寄生:种生物寄居于另一种生物的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活;互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利.真菌侵入幼虫体内后,使虫体内部组织被破坏,仅残留外皮,而自身可在来年夏季萌发,因此,属于对一方有利而对另一方有害的现象,即寄生.故选:B.

考点:本题考查生物种间关系的知识,意在考查学生运用生物学知识解决实际问题的能力.

5.下列有关种群与群落的叙述,正确的是

A. 对于动物种群密度的调查常用标志重捕法、记名计算法

B. 种群在理想条件下,表现为“J”型增长,其值是不变的,且≥1

C. 群落的垂直结构有利于提高食物、空间等资源的利用率

D. 退耕还林、还草导致的群落演替属于初生演替

【答案】C

【解析】动物种群密度的调査常用标志重捕法,统计土壤动物丰富度包括记名计算法和目测估计法,A错误;种群在理想条件下,表现为“J”型增长,其λ值是不变的,且λ>1,B错误;群落中植物因光照不同而具有明显的垂直结构,这又可为动物创造多种多样的栖息空间和食物条件,从而为动物种群分层分布提供了基础,C正确;退耕还林、还草导致的群落演替属于次生演替,D错误。

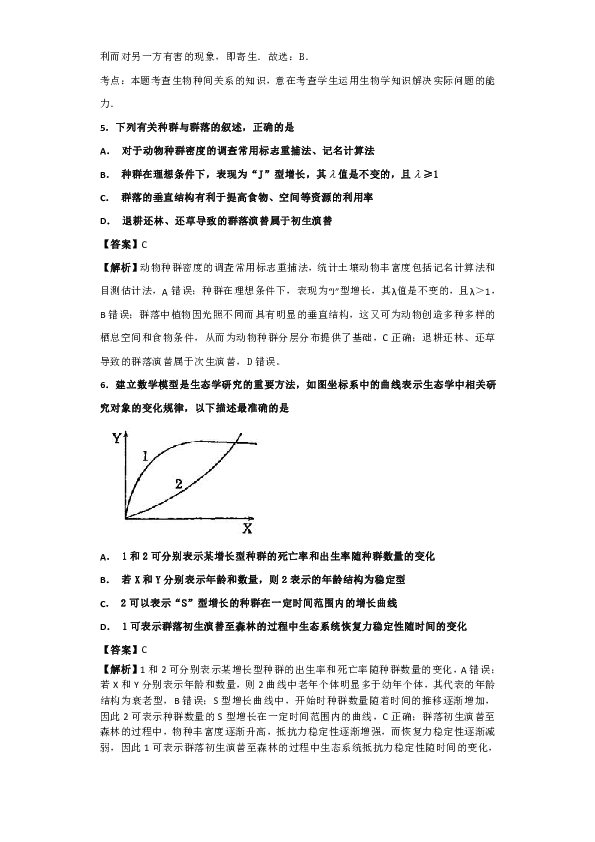

6.建立数学模型是生态学研究的重要方法,如图坐标系中的曲线表示生态学中相关研究对象的变化规律,以下描述最准确的是

A. 1和2可分别表示某增长型种群的死亡率和出生率随种群数量的变化

B. 若X和Y分别表示年龄和数量,则2表示的年龄结构为稳定型

C. 2可以表示“S”型增长的种群在一定时间范围内的增长曲线

D. 1可表示群落初生演替至森林的过程中生态系统恢复力稳定性随时间的变化

【答案】C

【解析】1和2可分别表示某增长型种群的出生率和死亡率随种群数量的变化,A错误;若X和Y分别表示年龄和数量,则2曲线中老年个体明显多于幼年个体,其代表的年龄结构为衰老型,B错误;S型增长曲线中,开始时种群数量随着时间的推移逐渐增加,因此2可表示种群数量的S型增长在一定时间范围内的曲线,C正确;群落初生演替至森林的过程中,物种丰富度逐渐升高,抵抗力稳定性逐渐增强,而恢复力稳定性逐渐减弱,因此1可表示群落初生演替至森林的过程中生态系统抵抗力稳定性随时间的变化,D错误。

【考点定位】群落的演替;种群的特征

【名师点睛】1、种群数量增长的两种曲线:

“J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况。

“S”型曲线:是受限制的指数增长函数,描述食物、空间都有限,有天敌捕食的真实生物数量增长情况,存在环境容纳的最大值K。

2、种群的年龄结构:

(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。

(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,数目接近。这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。

(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。

3、群落演替的特点:(1)群落发展有顺序、有规律地向一个方向发展,因而是能预见的;(2)演替是由群落引起物理环境改变的结果,即演替是由群落控制的;(3)演替以稳定的生态系统为发展顶点,即形成顶极群落。

7.群落演替速度的特点是( )

A.演替速度越来越快

B.演替初始缓慢,中间阶段快,后期又减缓

C.演替越来越慢

D.演替速度不随时间变化

【答案】 B

【解析】群落演替时生物定居阶段速度慢,竞争平衡阶段速度快,相对稳定阶段速度慢。

8.南方某地的常绿阔叶林等因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是

A.该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替

B.在由上述群落构成的生态系统中,恢复力稳定性最强的是草丛生态系统。

C.与草丛相比,针叶林的动物分层现象较为复杂,原因是针叶林中物种丰富度大

D.在上述群落演替过程中,最早出现的动物是植食性动物,属于初级消费者。

【答案】C

【解析】

试题分析:该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替,A不符合题目要求;在由上述群落构成的生态系统中,恢复力稳定性最强的是草丛生态系统,B不符合题目要求;与草丛相比,针叶林的动物分层现象较为复杂,原因是针叶林中垂直结构明显,可为动物提供各种栖息场所和食物资源,C符合题目要求;在上述群落演替过程中,最早出现的动物是植食性动物,属于初级消费者,D不符合题目要求。

考点:本题考查群落的演替,意在考查考生能理解所学知识的要点。

9.紫茎泽兰是一种典型的恶性入侵杂草,其植株本身能分泌有害化学物质,可强烈抑制其他植物生长,对食草的牲畜具有毒害作用。下列说法不正确的是

A. 该实例说明信息传递能影响生物的种间关系

B. 紫茎泽兰入侵能显著增加当地的生物多样性

C. 生物入侵可影响原生态系统中群落的空间结构

D. 紫茎泽兰与入侵地的植物之间是竞争关系

【答案】B

【解析】紫茎泽兰能分泌有害化学物质,强烈抑制其他植物生长,对食草的牲畜具有毒害作用,说明信息传递能影响生物的种间关系,A正确;紫茎泽兰入侵对其他生物是不利的,可能会降低当地的生物多样性,B错误;生物入侵可影响原生态系统中群落的空间结构,C正确;紫茎泽兰与入侵地的植物都属于生态系统的生产者,所以它们之间是竞争关系,D正确。

10.某农场面积约140hm2,农场丰富的植物资源为黑线姬鼠提供了良好的生存条件,鼠大量繁殖吸引鹰前来捕食.某研究小组采用标志重捕法调查该农场黑线姬鼠的种群密度,第一次捕获了100只,标记后全部放掉,第二次捕获了280只,发现其中有2只带有标记.下列叙述错误的是( )

A. 鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度

B. 该农场黑线姬鼠的种群密度约为100只/hm2

C. 黑线姬鼠种群数量下降说明该农场群落的丰富度下降

D. 由于鹰的捕食,黑线姬鼠的年龄组成有可能发生改变

【答案】C

【解析】鹰是鼠的天敌,鹰的数量肯定会影响黑线姬鼠的种群密度,A项正确;由以上分析可知黑线姬鼠的种群密度为100只/hm2,B项正确;群落的丰富度与该群落物种数目成正比,而黑线姬鼠种群数量下降使得种群密度下降,C项错误;由于鹰的捕食,黑线姬鼠的年龄组成有可能发生改变,D项正确。

【点睛】在利用标志重捕法统计种群数量时,应注意环境条件对捕获量的影响。

11.下列关于某湖泊的种群和群落的叙述,错误的是

A. 湖泊中所有的鳙鱼是一个种群,可通过标志重捕法调查种群密度

B. 湖泊中群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成将保持不变

C. 湖泊的浅水区域和深水区域有不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构

D. 不同水层分布的动物不同,与群落中植物垂直结构造成多样栖息空间和食物条件有关

【答案】B

【解析】

【分析】

解答本题需要从以下几个方面把握:一要识记、理解种群的概念及种群密度的调查方法;二要明确群落演替的类型及影响因素,三要理解群落具有一定的结构及形成群落结构的原因。

【详解】

种群是某一区域内同种生物的总和,湖泊中所有的鳙鱼是一个种群;由于鳙鱼活动能力强、活动范围大,可用标志重捕法调查其种群密度,A正确;湖泊中群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成仍处于动态平衡之中,即群落内物种组成还会发生变化,B错误;由于环境不同及生物本身特性的差异,群落在水平方向上分化成不同的小型生物组合,属于群落的水平结构,湖泊的浅水区域和深水区域有不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构,C正确;动物的垂直分层由植物决定,因为植物为动物提供食物与栖息空间,D正确。

【点睛】

本题以某湖泊的种群和群落为背景,考查考生对群落的结构、种群密度、群落演替等进行考查。这就要求考生理解生物学核心概念,能依据情境进行合理的分析和推断,以达到解决问题的目的。

12.下图表示塔式蚯蚓污水处理系统,通过植物根系和蚯蚓等生物作用,再利用泥、沙、小石、大石四层过滤,重复几次后可实现部分地区生活污水的达标排放。下列有关分析正确的是

A.植物的作用是吸收无机污染物,蚯蚓的作用是分解植物的残枝落叶

B.该生态系统的群落有明显的垂直结构,没有水平结构

C.该生态系统没有消费者,营养结构简单造成抵抗力稳定性低

D.输入该生态系统的能量包括光能和化学能,其中化学能被分解者利用

【答案】D

【解析】

试题分析:蚯蚓是分解者,也可分解排放的污水中的有机物,A错误;群落的结构包括垂直结构和水平结构,该生态系统都具有,B错误;生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物物质和能量,C错误;输入该生态系统的能量包括光能和化学能,其中化学能储存在有机物中,能被分解者利用,D正确。

考点:本题考查生态系统相关知识,意在考查考生能从课外材料中获取相关的生物学信息,并能运用这些信息,结合所学知识解决相关的生物学问题。

13.在一片草原上,相互之间有直接或间接关系的各种生物的总和叫做

A.生物种群

B.生物群落

C.生态因素

D.生态系统

【答案】B

【解析】

试题分析:生物群落是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有复杂的种间关系。我们把在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,简称群落,选B。

考点:本题考查群落的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

14.某生物兴趣小组对某一地区绿地、小树林、农田3种不同类型土地的地下土壤动物群落进行了调查,结果见下表。由表中数据分析可知 ( )

注:第一层为距地表0~5cm:第二层为距地表5~10cm;第三层为距地表10~15cm

A. 可用标志重捕法调查各样地土壤中动物类群数

B. 各样地土壤中动物类群丰富度没有明显的差异

C. 人类活动对土壤动物的数量和分布没有影响

D. 各土层中土壤动物种群数量增长曲线均为S型

【答案】B

【解析】试题分析:土壤中的小动物活动范围小,常用取样器取样法进行调查,A错误。丰富度指的是物种数,由图分析可知各样地土壤中动物类群丰富度没有明显的差异,B正确。由数据分析可知农用地各层的数量和自然的有较大差异,说明人类活动对土壤动物的数量和分布有影响,C错误。无法判断各土层中土壤动物种群数量增长曲线,D错误。

考点:本题考查群落相关知识,意在考察考生对知识点的理解和对数据分析能力。

15.A、B两个湖泊生态系统原来基本相似,但其中一个湖泊因附近农田过度使用化肥而被污染。下图表示目前两个湖的光合作用速率随着水深的变化情况。下列有关说法正确的是

A.比较A、B两湖的光合速率可知受到污染的湖是B湖

B.A、B两湖水深超过10m的区域主要分布着消费者和分解者

C.A、B两湖中植物的分层分布直接与光照有关

D.A湖固定的太阳能总量和能量传递效率比B湖高

【答案】C

【解析】

试题分析:分析题图可知,A湖泊表面藻类植物大量繁殖,光合速率较大,而深水中光合速率迅速下降,说明受污染是为A湖泊,故A错误;A湖泊中湖水超过10米的区域主要为消费者和分解者,而B湖泊中为生产者,故B错误;A、B两个湖泊中植物的分层现象与光照有关,故C正确;A湖泊固定的太阳能总量较多,但能量传递效率较低,故D错误。

考点:本题考查环境保护的有关知识,意在考查考生识图能力和能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。

16.图为迁入一个新建的小牧场内的鼠群的生长曲线图。

试分析曲线中食物最有可能成为限制鼠群繁殖速度的一段是 ( )

A.CB段 B.DE段

C.EF段 D.BD段

【答案】C

【解析】在图中可以认为C到E为“J”型增长。

17.某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类。下列相关叙述正确的是

A. 该种鱼的幼体与浮游动物只具有捕食关系

B. 该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构

C. 该种鱼发育阶段不同,其所处营养级可能不同

D. 该种鱼、底栖动物、浮游藻类和浮游动物组成生物群落

【答案】C

【解析】该种鱼的幼体滤食浮游动物,故与浮游动物具有捕食关系;该种鱼的幼体和浮游动物都滤食浮游藻类,故与浮游动物具有竞争关系,A错误;该种成年鱼及其幼体是一个物种,在水体的分布不能构成群落的垂直结构,仅仅是该物种的分布范围,B错误;该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物时属于第三营养级,滤食浮游藻类时属于第二营养级,故该种鱼的发育阶段不同,其所处的营养级可能不同,C正确;由该池塘的所有生物共同构成生物群落,D错误。

18.下列关于生物群落结构的叙述不正确的是

A.在垂直方向上,群落具有分层现象

B.动物在群落中有分层现象

C.在水平方向上,生物分布有差异

D.动物之所以有分层现象,主要与光照有关

【答案】D

【解析】生物群落的结构包括空间结构——垂直结构和水平结构,群落的外貌和时间节律,群落中的动植物在垂直方向上、水平方向上都有分层现象,且其中的动植物的种类也不同,因为动物直接或间接地以植物为食,且其生存空间等也都离不开植物体,故动物的垂直分布依赖于植物,所以D错误。

【考点定位】群落的结构

【名师点睛】总结群落的空间结构类型:

(1)垂直结构:植物群落的垂直结构表现了群落垂直方向上的分层现象。植物的分层现象主要与光照强度有关,群落中的光照强度总是随高度的下降而逐渐减弱。

群落中植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,因此,动物也有类似的分层现象。

(2)水平结构:在水平方向上由于光照强度、地形、盐碱度和湿度等因素的影响,不同地段上分布着不同生物种群。

19.下列有关演替的叙述中,正确的是

A. 冰川泥、火山岩上进行的演替是初生演替,沙丘、弃耕的农田上进行的演替是次生演替

B. 群落演替的方向和速度不受人类活动的影响

C. 自然群落往往是向物种越来越多的方向演替,而且种间关系越来越复杂

D. 演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化

【答案】C

【解析】沙丘上进行的演替是初生演替,A项错误;人类活动可改变群落演替的方向和速度,B项错误;自然群落往往是向物种越来越多的方向演替,而且种间关系越来越复杂,C项正确;演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种的组成仍处在动态变化中,D项错误。

20.根瘤菌共生于豆科植物根部,形成肉眼可见的根瘤。植物为根瘤菌提供水、无机盐及有机物,根瘤菌内的固氮酶 可将 N2 转变为氨以便植物利用,但氧气过多会破坏固氮酶的结构。根瘤中的豆血红蛋白是由植物和根瘤菌共同 合成的,具有吸收和释放氧气的能力。下列叙述错误的是( )

A. 根瘤菌的同化作用类型为自养型

B. 豆血红蛋白可调节根瘤中的氧气含量

C. 共生的豆科植物基因突变可能影响固氮酶的结构

D. 根瘤菌与豆科植物的共生关系是协同进化的结果

【答案】A

【解析】植物为根瘤菌提供有机物,所以根瘤菌的同化作用类型为异养型,A错误;豆血红蛋白具有吸收和释放氧气的能力,可调节根瘤中的氧气含量,B正确;共生的豆科植物基因突变会影响性状的改变,可能影响固氮酶的结构,C正确;根瘤菌与豆科植物是它们长期协同(共同)进化的结果,D正确。

21.下列生物学知识的相关叙述,正确的组合有

①一片森林组合的所有的乔木构成了乔木群落??? ②叶肉细胞经过植物组织培养形成的愈伤组织,其代谢方式是异氧需氧型? ③由于细菌繁殖速度快,基因工程组合常把细菌作为运载体?? ④控制紫茉莉花冠形状和花斑叶遗传的遗传物质,分别是核中的DNA和细胞质中的RNA?? ⑤但后者遗传不遵循孟德尔的遗传定律? ⑥固氮微生物通过质粒上的固氮基因控制合成固氮酶从而控制固氮形状?

A.①②③???? B.②⑤⑥???? C.④⑤⑥???? D.②③⑤

【答案】B

【解析】①注意群落的概念是强调一定空间内所有生物的集合体(植物、动物、微生物)②植物组织培养中离体的植物细胞在培养基中形成愈伤组织时代谢类型为异养需氧型(愈伤组织具有怎样的特点?形成愈伤组织的过程细胞进行的分裂的方式是?植物组织培养所用的培养基动物细胞培养所用的有何不同?)③由于细菌的繁殖速度快,因此常作为基因工程的受体细胞④不论核遗传还是质遗传,遗传物质均为DNA(区分核遗传和质遗传的杂交方案是?)质遗传不遵循孟德尔的遗传定律(质遗传具有什么特点?)⑤神经调节的基本方式是反射,反射有条件反射和非条件反射,非条件反射的神经中枢是大脑皮层以下的低级神经中枢参与的,大脑皮层高级神经中枢参与条件反射,因此高级神经调节的方式为条件反射⑥固氮微生物之所以能够固氮的根本原因是具有固氮基因(在质粒上,其特点是什么?),直接原因是具有固氮酶(固氮基因控制固氮酶的合成过程包括哪两个阶段?完成的场所在哪?)

22.外来物种引进后若能在野外大量繁殖,以致影响当地原有物种的生存,就称为入侵种,下列有关入侵种的叙述中,错误的是( )

A.可能影响本地生态系统的抵抗力稳定性

B.可能因强烈选择作用迅速演化成新物种

C.可能与本地种竞争,排挤本地种的生存

D.改变本地群落演替属于次生演替

【答案】B

【解析】入侵种若能适应当地条件则能够进行繁殖,不能适应当地条件,则会被淘汰掉,但是短时间内不会形成新的物种,B错误。

【考点定位】生物入侵

23.下列与实验相关的叙述错误的是

A. 调查人类的遗传病的发病方式,应该选择患者家系中调查

B. 土壤小动物的丰富度调查,不可以用样方法和标志重捕法

C. 洋葱根尖分生区细胞一般呈正方形,排列紧密

D. 哺乳动物成熟的红细胞不能发生渗透吸水和失水

【答案】D

【解析】试题分析:调查人类的遗传病的发病方式,其调查对象为患者家系,A项正确;许多土壤小动物有较强的活动能力,而且身体微小,所以不适于用样方法和标志重捕法来调查土壤中小动物的丰富度,而适于用取样器取样的方法进行调查,B项正确;洋葱根尖分生区细胞一般呈正方形,排列紧密,C项正确;哺乳动物成熟的红细胞有相当于半透膜的细胞膜,当其处于外界溶液中时,能发生渗透吸水和失水,D项错误。

考点:本题考查调查人群中的遗传病、土壤小动物类群丰富度的研究、观察植物细胞的有丝分裂、动物细胞的失水和吸水的实验的相关知识,意在考查学生能理解相关的实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关的操作技能,并能将这些实验涉及的方法和技能进行综合运用的能力。

24.下列关于生态相关概念的理解正确的是( )

A. 一般而言,生态系统中的能量流动环节越多,人获得的能量越少

B. 科研人员在调查某河流污染情况时,发现每毫升河水中含有九个大肠杆菌,该结果不能反映出种群的空间特征

C. 用样方法调查森林乔木的丰富度时,应对各样方数据求平均值

D. 我国西南横断山区的植物物种丰富,其不同垂直带的植被类型差异是群落演译的结果

【答案】B

【解析】生态系统中的能量流动环节越多,使得能量多级利用,人可获得的能量会增加,A错误;科研人员在调查某河流污染情况时,发现每毫升河水中含有九个大肠杆菌,该结果可以反映出种群的数量特征,但是不能反映种群的空间特征,B正确;用样方法调查植物的丰富度时,应该调查植物的种类总数,不能取平均值,C错误;我国西南横断山区动植物物种丰富,其不同垂直带的植被类型差异是自然选择的结果,D错误。

25.要达到下列各项研究目的,所采用的研究方法错误的是

A. 种群的J型增长——数学模型建构法

B. 植株上跳蝻的密度——标志重捕法

C. 酵母菌的种群密度——抽样检测法

D. 土壤小动物丰富度的统计——记名计算法或目测估计法

【答案】B

【解析】数学模型指用来描述一个系统或它的性质的数学形式。种群的J型增长包含数学模型中的曲线和公式两种数学形式,A正确。对于活动能力比较差的动物,如植株上的跳蝻,采用样方法来调查种群密度,B错误。酵母菌的种群密度采用抽样检测的方法,先计算血球计数板上的数目,再以此为根据,估算试管中的酵母菌总数,C正确。调查土壤中小动物的丰富度做了统计,调查时,由于小动物活动能力强(不适宜样方法),身体微小(不适宜标记重捕法),常采用取样器采集,用记名计算法和目测估计法统计,D正确。

二、非选择题

26.稻田中的福寿螺对水稻危害很大。

(1)调查单位面积内福寿螺数量的方法是____。 在稻田中插入木条,可吸引福寿螺产卵以便集 中灭除,而有效降低福寿螺种群的____。稻田生物群落的空间结构有____。稻田弃耕后群落 的演替类型是

(2)中华鳖可捕食福寿螺,右图示用中华鳖进 行生物防治的实验结果。据图回答。

①福寿螺繁殖高峰期在时段____。

②处理组数量从6~7月急剧下降的根本原因是____ (成年福寿

螺/螺卵)数量下降。

(3)防治福寿螺时,不用单一品牌而常采用不同品牌的灭螺剂交替使用,其依据的生

物学原理是_______ _.与生物防止相比,灭螺防治福

寿螺的缺点是① ② 。

【答案】

(1)样方法 (种群)密度 垂直结构和水平结构 次生演替

(2)6~7(6月中旬~7月中旬) 成年福寿螺

(3)福寿螺种群对单一品牌灭螺剂的抗药性会增强(防止福寿螺种群对单一品牌灭螺剂的抗药性增强)(2分) 导致环境(水质)污染;增加生产成本;使生物多样性降低(答2条即可,合理答案可给分)

【解析】

(1)①样方法适合调查植物,以及活动能力不强的动物,例如,跳蝻、蜗牛,蒲公英等,标志重捕法适用于活动能力较强的动物,例如,田鼠、鸟类等,故福寿螺的调查方法为样方法;在稻田中插入木条,可吸引福寿螺产卵以便集中灭除,而降低出生率而使种群密度下降;群落的空间结构包括水平结构和垂直结构,原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替为次生演替;

(2)分析图对照组可知在6-7月福寿螺处在高峰期,处理组是卵块的急剧小将,故应是成年福寿螺减少,而产卵少;

(3)防止福寿螺种群对单一品牌灭螺剂的抗药性增强,不用单一品牌而常采用不同品牌的灭螺剂交替使用。

【考点定位】生态系统

27.(9分)下图为某同学根据相关知识点构建的知识模型图,回答下列问题:

(1)若A为裸岩阶段,C为森林阶段,这属于群落的____演替。在此过程中,物种的丰富度会____ (填“增加”或“减少”),生态系统的自我调节能力会 (填“增强”或“减弱”)。

(2)若B表示食草动物,则A属于 营养级。若C增加1kg,则至少需要消耗A kg。

(3)若B表示生物群落,A、C表示大气中的C02库,则完成B→C过程的生理作用是

(4)若A表示日照,B表示盛开的梨花,C表示被花香吸引的昆虫,则在A→B、B→C之间传递的信息种类依次是 、 。

【答案】(1)初生 增加 增强 (2)第一 25 (3)呼吸作用 (4)物理信息 化学信息

【解析】

试题分析:(1)若A为裸岩阶段,C为森林阶段,则B为灌木阶段,发生于裸岩上的演替属于初生演替。在此过程中,物种的丰富度会增加,生态系统的自我调节能力会增强。

(2)若B表示食草动物,则该模型为能量流动,A属于第一营养级。若C增加1kg,则至少需要消耗A为1kg/20%/20% =25kg。

(3)若B表示生物群落,A、C表示大气中的C02库,则完成B→C过程的生理作用是呼吸作用,A→B主要由生产者的光合作用完成。

(4)若A表示日照,B表示盛开的梨花,C表示被花香吸引的昆虫,则在A→B之间传递的信息种类是物理信息,B→C之间传递的信息种类是化学信息。

考点:本题考查群落演替及生态系统的能量流动、物质循环及信息传递等相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力。

28.根据2001-2011年对祁连山北坡毒杂草型退化草地群落演替过程的观察研究,在地貌相对一致、地形平缓的冬春草场,结合草地放牧管理和草地群落学调查,选取了四户牧民的西北针茅草地作为实验样地,分别为未退化草地(I)、轻度退化草地(II)、中度退化草地(III)和重度退化草地(IV),绘制各样地概况和群落特征如下表。供试草地每年6-11月休牧,其余时间正常放牧。请回答下列问题:

同一列数据后不同字母表示处理间差异显著 p<0.01。

(1)植物种群的特征包括 特征和 特征,群落中西北针茅和狼毒的关系为 。

(2)狼毒种群密度随草地退化而 ,种群高度也表现出 的趋势;西北针茅种群密度和高度表现出 (一致/不一致)的变化趋势。

(3)表格中统计该群落丰富度的方法是 ,西北针茅草地发生演替的类型为 ;在草原保护中进一步将休牧变为圈养,此措施对水土的保持作用体现了生物多样性的 价值。

【答案】

(1)数量 空间 竞争

(2)增加 上升 不一致

(3)记名计数法 次生演替 间接

【解析】

(1)植物种群的特征包括数量特征和空间特征。群落中西北针茅和狼毒两种植物之间因为阳光、空气、空间等形成竞争关系。

(2)根据表格数据分析可知,狼毒种群密度随草地退化而增加,种群高度也表现出(逐渐)增大的趋势;西北针茅种群密度则先降低、升高,然后又降低、升高,高度表现为逐渐降低,即密度和高度表现出不一致的变化趋势。

(3)表格中统计该群落丰富度的方法是记名计算法,西北针茅草地发生演替的类型为次生演替;在草原保护中进一步将休牧变为圈养,此措施对水土的保持作用体现了生物多样性的间接价值。

【考点定位】种群的特征、群落的演替

【名师点睛】

(1)种群的特征包括数量特征和空间特征,其中种群的数量特征又包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。

2、调查种群密度常用样方法和标记重捕法,其中样方法适用于调查植物和活动能力弱、活动范围小的动物,而标记重捕法适用于调查活动能力强、活动范围大的动物。

(3)统计土壤小动物类群丰富度的方法通常有两种:记名计算法和目测估计法。

(4)群落的演替类型包括初生演替和次生演替。

29.科技小组研究某人工池塘中草鱼种群增长速率(△N/△t)的变化规律,结果如图所示,其中t2之前的数据丢失,请据图回答问题:

(1)流经该池塘生态系统的能量主要是____________。

(2)调查草鱼的种群数量时,科研小组应采用的方法是_________,若实验得到的种群数量数据比真实值偏高,原因可能是_________。与t2时相比,t4时草鱼种群的数量_________(更多、更少、不变)。

(3)当种群增长速率为m时,池塘中草鱼的年龄组成为__________;图中,捕捞草鱼的最佳时间段是____。

(4)人工池塘改良为桑基鱼塘的过程中发生了群落的___________演替;桑基鱼塘虽然有更大的经济效益,但由于___________,所以离不开人的管理。

【答案】 生产者固定的太阳能和人工投放的饲(饵)料含有的能量 标志重捕法 标志物脱落(重捕时, 草鱼分布不均匀,捕捞处草鱼偏少;其他答案合理即给分) 更多 增长型 t3~t4 次生 动植物种类少,稳定性较低

【解析】

【分析】

图为人工池塘中草鱼种群增长速率变化曲线,t2→t3过程中的种群的增长速率在逐渐增大,t3时种群的增长速率最大,说明了此时的种群的数量为K/2值。t3→t4过程中的种群的增长速率在逐渐减小,t5时种群的增长速率为0,说明了此时的种群的数量达到环境的最大容纳量(K值)。

【详解】

(1)人工池塘中,需要不断的饲喂鱼类一些饵料,因此人工鱼塘生态系统的总能量包括输入的饵料中有机物所含的能量以及生产者固定的太阳能。

(2)对于活动能力强、活动范围大的动物,常用标志重捕法调查其种群密度,根据标志重捕法的计算公式:种群中个体数(N)/标记总数=重捕总数/重捕中被标志的个体数可知,若部分草鱼身上的标志物脱落,则会导致重捕中被标志的个体数偏小,最终导致实验所得到数值比实际数值偏大。从t2到t5时刻,草鱼的增长速率先增加后减少,但是其数量一直在增加,直到达到K值,因此与t2时相比,t4时草鱼种群的数量更多。

(3)当种群增长速率为m时,种群数量达到K/2,此后,种群增长速率逐渐减少,但是种群数量继续增大,因此当种群增长速率为m时,池塘中草鱼的年龄组成为增长型。捕捞草鱼的最佳时间为当种群的数量高于K/2时,即图中的t3~t4时间段,且使捕捞后的草鱼剩余量保持在K/2,此时其增长速率最大,以利于其数量的恢复。

(4)次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保存甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。人工池塘具有发生次生演替的条件,人工池塘改良为桑基鱼塘的过程中发生了群落的次生演替。桑基鱼塘虽然有更大的经济效益,但由于动植物种类少,稳定性较低,所以离不开人的管理。

【点睛】

本题考查种群数量的变化的相关知识,本题难度中等,属于考纲理解层次,解答本题的关键是理解种群增长速率与种群数量的关系,当增长速率最大时,种群数量是K/2,当增长速率变为0时,种群数量达到环境的最大容纳量即K值。

30.某地100年前发生森林大火,所有植被焚毁。历经长期自然选择之后,现在生态学研究人员对该地区进行抽样调查,已知该地区中的植物、植食动物甲和肉食动物乙之间存在着食物关系,其中动物种群甲的年龄组成如表所示(表中“1+”表示动物甲的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推)

年龄

0+

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

≥10

个体数

93

187

60

56

51

61

52

34

41

39

166

请回答下列问题:

(1)火灾后,该地群落的演替类型是______,影响该群落演替方向的主要因素是______。

(2)研究表明,动物种群甲中的个体在2+时达到性成熟(进入成年),7+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据可知动物种群甲的年龄组成类型为______,由此推测动物种群甲的数量变化趋势是_______________。

(3)表中数据是根据标志重捕法获得的,标志重捕法常用于活动能力强、______的动物的种群密度调查。若标记个体更易于被动物乙捕食,则获得的估计值与实际值相比______(偏高/不变/偏低)。

(4)调查中,研究人员发现一种灌木在该地区沿地表随机分布,这______(能/不能)体现群落的水平结构,理由是_____________________________。

【答案】 次生演替 自然选择 稳定型 保持稳定 活动范围广 偏高 不能 一种灌木在该地区随机分布描述的是种群的空间特征,不是群落在水平方向上的分布

【解析】试题分析:本题考查种群、群落,考查对种群密度调查、年龄组成、数量变化和群落结构、演替的理解。解答此题,可根据题意,分别计算繁殖前期、繁殖期、繁殖后期的个体数量,分析其年龄组成。

(1)发生森林火灾后,土壤中存在植物的根或种子,该地群落的演替类型是次生演替,历经长期自然选择,影响该群落演替方向的主要因素是自然选择。

(2)动物种群甲中的繁殖前期个体数为93+197=290,繁殖期个体数量为60+56+51+61+52=280,繁殖后期的个体数量为34+41+39+166=280。各时期个体数比例适中,动物种群甲的年龄组成类型为稳定型,数量会保持相对稳定。

(3)标志重捕法常用于活动能力强、活动范围广的动物的种群密度调查。若标记个体更易于被动物乙捕食,则重新捕获的个体中标记个体偏少。获得的估计值与实际值相比偏高。

(4)一种灌木在该地区沿地表随机分布,属于种群的空间特征,不能体现群落的水平结构。群落的水平结构是指群落中不同生物在不同地段的分布。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.关于池塘中的群落结构,以下叙述不正确的是( )

A. 在垂直方向,鱼类具有明显的分层现象

B. 鱼类在池塘中垂直分布主要受食物影响

C. 池塘中的动物群落没有水平结构

D. 在水平方向上,生物种类分布有差异

【答案】C

【解析】分析:本题主要考查群落的结构特征。垂直结构:在垂直方向上,大多数群落(陆生群落、水生群落)具有明显的分层现象,植物主要受光照、温度等的影响,动物主要受食物的影响。水平结构:由于不同地区的环境条件不同,即空间的非均一性,使不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异,形成了生物在水平方向上的配置状况。

详解:在池塘生态系统中由于植物的垂直分层而导致以不同植物为食的鱼类也出现分层,如四大家鱼中以浮游植物或浮游动物为食的鲢鱼、鳙鱼分布在水的上层,以沉水植物为食的草鱼分布在水的中层,而肉食性的青鱼则分布在水的下层,A正确;鱼类在种群中垂直分布和食物有关,主要依赖植物,B正确;池塘动物群落也有水平结构,即水平方向从岸边到中心分布不同类群生物,C错误,D正确。

点睛:本题考查群落的特征,要求学生的识记和理解群落的垂直结构、水平结构及影响因素,试题难度一般。

2.在某生态系统中,螟虫、螳螂(以螟虫为食)的种群数量变化如图所示,结合图中所给的信息分析,下列叙述正确的是

A. 与螟虫、螳螂有关的食物链具有两个营养级

B. 长期喷洒DDT,螳螂个体内的DDT浓度往往会高于螟虫

C. BC段螳螂种群数量的波动主要受温度和湿度等环境因素的影响

D. 螟虫、螳螂种群数量的周期性波动体现了生态系统中的正反馈调节

【答案】B

【解析】食物链的起点是生产者,依题意和图示分析可知:与螟虫、螳螂有关的食物链至少具有三个营养级,A项错误;有毒物质会随着食物链进行富集,营养级越高,其生物体内有毒物质浓度越大,因此长期喷洒DDT,螳螂体内的DDT浓度往往高于螟虫,B项正确;螳螂种群数量的波动主要受食物、DDT等外源性因素调节,C项错误;螟虫、螳螂种群数量的周期性波动体现了生态系统中的负反馈调节,D项错误。

【考点定位】生态系统的结构、种间关系、影响种群数量变化的因素、生态系统的稳定性

【名师点睛】本题以曲线图为情境,综合考查学生对生态系统的结构、种间关系、影响种群数量变化的因素、生态系统的稳定性的识记和理解能力。解答本题的关键是对有关知识点做到准确记忆并系统地全面地构建知识网络。在此基础上,依据题意和图示信息准确判断各选项。

3.为研究酵母菌种群密度的动态变化,某学用1000mL的锥形瓶作为培养容器,棉塞封口,装入 200mL培养液,接种酵母菌后在适宜条件下培养培养过程中 ( )

A.用血球计数板计数同时间取样后,显微镜视野中酵母苗细胞数量不断增加

B.一段时闻内酵母菌以“J”型方式增长

C.氧气的消耗量等于二氧化碳的产生量

D.可直接从静置的培养瓶中取出液稀释后进行计数

【答案】B

【解析】

4.冬虫夏草是一种名贵的中药。当蝙蝠蛾的幼虫在土壤中越冬时,被虫草属真菌侵入体内,菌丝逐渐充满虫体内部而变为菌核,虫体内部组织被破坏,仅残留表皮;至夏季,菌核萌发,由幼虫头、口部长出子座,形似直立的小草。这种真菌与幼虫的关系为 ( )

A.共生 B.寄生 C.竞争 D.捕食

【答案】B

【解析】

试题分析:竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等;捕食:一种生物以另一种生物为食;寄生:种生物寄居于另一种生物的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活;互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利.真菌侵入幼虫体内后,使虫体内部组织被破坏,仅残留外皮,而自身可在来年夏季萌发,因此,属于对一方有利而对另一方有害的现象,即寄生.故选:B.

考点:本题考查生物种间关系的知识,意在考查学生运用生物学知识解决实际问题的能力.

5.下列有关种群与群落的叙述,正确的是

A. 对于动物种群密度的调查常用标志重捕法、记名计算法

B. 种群在理想条件下,表现为“J”型增长,其值是不变的,且≥1

C. 群落的垂直结构有利于提高食物、空间等资源的利用率

D. 退耕还林、还草导致的群落演替属于初生演替

【答案】C

【解析】动物种群密度的调査常用标志重捕法,统计土壤动物丰富度包括记名计算法和目测估计法,A错误;种群在理想条件下,表现为“J”型增长,其λ值是不变的,且λ>1,B错误;群落中植物因光照不同而具有明显的垂直结构,这又可为动物创造多种多样的栖息空间和食物条件,从而为动物种群分层分布提供了基础,C正确;退耕还林、还草导致的群落演替属于次生演替,D错误。

6.建立数学模型是生态学研究的重要方法,如图坐标系中的曲线表示生态学中相关研究对象的变化规律,以下描述最准确的是

A. 1和2可分别表示某增长型种群的死亡率和出生率随种群数量的变化

B. 若X和Y分别表示年龄和数量,则2表示的年龄结构为稳定型

C. 2可以表示“S”型增长的种群在一定时间范围内的增长曲线

D. 1可表示群落初生演替至森林的过程中生态系统恢复力稳定性随时间的变化

【答案】C

【解析】1和2可分别表示某增长型种群的出生率和死亡率随种群数量的变化,A错误;若X和Y分别表示年龄和数量,则2曲线中老年个体明显多于幼年个体,其代表的年龄结构为衰老型,B错误;S型增长曲线中,开始时种群数量随着时间的推移逐渐增加,因此2可表示种群数量的S型增长在一定时间范围内的曲线,C正确;群落初生演替至森林的过程中,物种丰富度逐渐升高,抵抗力稳定性逐渐增强,而恢复力稳定性逐渐减弱,因此1可表示群落初生演替至森林的过程中生态系统抵抗力稳定性随时间的变化,D错误。

【考点定位】群落的演替;种群的特征

【名师点睛】1、种群数量增长的两种曲线:

“J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况。

“S”型曲线:是受限制的指数增长函数,描述食物、空间都有限,有天敌捕食的真实生物数量增长情况,存在环境容纳的最大值K。

2、种群的年龄结构:

(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。

(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,数目接近。这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。

(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。

3、群落演替的特点:(1)群落发展有顺序、有规律地向一个方向发展,因而是能预见的;(2)演替是由群落引起物理环境改变的结果,即演替是由群落控制的;(3)演替以稳定的生态系统为发展顶点,即形成顶极群落。

7.群落演替速度的特点是( )

A.演替速度越来越快

B.演替初始缓慢,中间阶段快,后期又减缓

C.演替越来越慢

D.演替速度不随时间变化

【答案】 B

【解析】群落演替时生物定居阶段速度慢,竞争平衡阶段速度快,相对稳定阶段速度慢。

8.南方某地的常绿阔叶林等因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程依次更替的群落类型及其植物组成。下列说法错误的是

A.该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替

B.在由上述群落构成的生态系统中,恢复力稳定性最强的是草丛生态系统。

C.与草丛相比,针叶林的动物分层现象较为复杂,原因是针叶林中物种丰富度大

D.在上述群落演替过程中,最早出现的动物是植食性动物,属于初级消费者。

【答案】C

【解析】

试题分析:该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替,A不符合题目要求;在由上述群落构成的生态系统中,恢复力稳定性最强的是草丛生态系统,B不符合题目要求;与草丛相比,针叶林的动物分层现象较为复杂,原因是针叶林中垂直结构明显,可为动物提供各种栖息场所和食物资源,C符合题目要求;在上述群落演替过程中,最早出现的动物是植食性动物,属于初级消费者,D不符合题目要求。

考点:本题考查群落的演替,意在考查考生能理解所学知识的要点。

9.紫茎泽兰是一种典型的恶性入侵杂草,其植株本身能分泌有害化学物质,可强烈抑制其他植物生长,对食草的牲畜具有毒害作用。下列说法不正确的是

A. 该实例说明信息传递能影响生物的种间关系

B. 紫茎泽兰入侵能显著增加当地的生物多样性

C. 生物入侵可影响原生态系统中群落的空间结构

D. 紫茎泽兰与入侵地的植物之间是竞争关系

【答案】B

【解析】紫茎泽兰能分泌有害化学物质,强烈抑制其他植物生长,对食草的牲畜具有毒害作用,说明信息传递能影响生物的种间关系,A正确;紫茎泽兰入侵对其他生物是不利的,可能会降低当地的生物多样性,B错误;生物入侵可影响原生态系统中群落的空间结构,C正确;紫茎泽兰与入侵地的植物都属于生态系统的生产者,所以它们之间是竞争关系,D正确。

10.某农场面积约140hm2,农场丰富的植物资源为黑线姬鼠提供了良好的生存条件,鼠大量繁殖吸引鹰前来捕食.某研究小组采用标志重捕法调查该农场黑线姬鼠的种群密度,第一次捕获了100只,标记后全部放掉,第二次捕获了280只,发现其中有2只带有标记.下列叙述错误的是( )

A. 鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度

B. 该农场黑线姬鼠的种群密度约为100只/hm2

C. 黑线姬鼠种群数量下降说明该农场群落的丰富度下降

D. 由于鹰的捕食,黑线姬鼠的年龄组成有可能发生改变

【答案】C

【解析】鹰是鼠的天敌,鹰的数量肯定会影响黑线姬鼠的种群密度,A项正确;由以上分析可知黑线姬鼠的种群密度为100只/hm2,B项正确;群落的丰富度与该群落物种数目成正比,而黑线姬鼠种群数量下降使得种群密度下降,C项错误;由于鹰的捕食,黑线姬鼠的年龄组成有可能发生改变,D项正确。

【点睛】在利用标志重捕法统计种群数量时,应注意环境条件对捕获量的影响。

11.下列关于某湖泊的种群和群落的叙述,错误的是

A. 湖泊中所有的鳙鱼是一个种群,可通过标志重捕法调查种群密度

B. 湖泊中群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成将保持不变

C. 湖泊的浅水区域和深水区域有不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构

D. 不同水层分布的动物不同,与群落中植物垂直结构造成多样栖息空间和食物条件有关

【答案】B

【解析】

【分析】

解答本题需要从以下几个方面把握:一要识记、理解种群的概念及种群密度的调查方法;二要明确群落演替的类型及影响因素,三要理解群落具有一定的结构及形成群落结构的原因。

【详解】

种群是某一区域内同种生物的总和,湖泊中所有的鳙鱼是一个种群;由于鳙鱼活动能力强、活动范围大,可用标志重捕法调查其种群密度,A正确;湖泊中群落演替到相对稳定阶段后,群落内的物种组成仍处于动态平衡之中,即群落内物种组成还会发生变化,B错误;由于环境不同及生物本身特性的差异,群落在水平方向上分化成不同的小型生物组合,属于群落的水平结构,湖泊的浅水区域和深水区域有不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构,C正确;动物的垂直分层由植物决定,因为植物为动物提供食物与栖息空间,D正确。

【点睛】

本题以某湖泊的种群和群落为背景,考查考生对群落的结构、种群密度、群落演替等进行考查。这就要求考生理解生物学核心概念,能依据情境进行合理的分析和推断,以达到解决问题的目的。

12.下图表示塔式蚯蚓污水处理系统,通过植物根系和蚯蚓等生物作用,再利用泥、沙、小石、大石四层过滤,重复几次后可实现部分地区生活污水的达标排放。下列有关分析正确的是

A.植物的作用是吸收无机污染物,蚯蚓的作用是分解植物的残枝落叶

B.该生态系统的群落有明显的垂直结构,没有水平结构

C.该生态系统没有消费者,营养结构简单造成抵抗力稳定性低

D.输入该生态系统的能量包括光能和化学能,其中化学能被分解者利用

【答案】D

【解析】

试题分析:蚯蚓是分解者,也可分解排放的污水中的有机物,A错误;群落的结构包括垂直结构和水平结构,该生态系统都具有,B错误;生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物物质和能量,C错误;输入该生态系统的能量包括光能和化学能,其中化学能储存在有机物中,能被分解者利用,D正确。

考点:本题考查生态系统相关知识,意在考查考生能从课外材料中获取相关的生物学信息,并能运用这些信息,结合所学知识解决相关的生物学问题。

13.在一片草原上,相互之间有直接或间接关系的各种生物的总和叫做

A.生物种群

B.生物群落

C.生态因素

D.生态系统

【答案】B

【解析】

试题分析:生物群落是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有复杂的种间关系。我们把在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,简称群落,选B。

考点:本题考查群落的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

14.某生物兴趣小组对某一地区绿地、小树林、农田3种不同类型土地的地下土壤动物群落进行了调查,结果见下表。由表中数据分析可知 ( )

注:第一层为距地表0~5cm:第二层为距地表5~10cm;第三层为距地表10~15cm

A. 可用标志重捕法调查各样地土壤中动物类群数

B. 各样地土壤中动物类群丰富度没有明显的差异

C. 人类活动对土壤动物的数量和分布没有影响

D. 各土层中土壤动物种群数量增长曲线均为S型

【答案】B

【解析】试题分析:土壤中的小动物活动范围小,常用取样器取样法进行调查,A错误。丰富度指的是物种数,由图分析可知各样地土壤中动物类群丰富度没有明显的差异,B正确。由数据分析可知农用地各层的数量和自然的有较大差异,说明人类活动对土壤动物的数量和分布有影响,C错误。无法判断各土层中土壤动物种群数量增长曲线,D错误。

考点:本题考查群落相关知识,意在考察考生对知识点的理解和对数据分析能力。

15.A、B两个湖泊生态系统原来基本相似,但其中一个湖泊因附近农田过度使用化肥而被污染。下图表示目前两个湖的光合作用速率随着水深的变化情况。下列有关说法正确的是

A.比较A、B两湖的光合速率可知受到污染的湖是B湖

B.A、B两湖水深超过10m的区域主要分布着消费者和分解者

C.A、B两湖中植物的分层分布直接与光照有关

D.A湖固定的太阳能总量和能量传递效率比B湖高

【答案】C

【解析】

试题分析:分析题图可知,A湖泊表面藻类植物大量繁殖,光合速率较大,而深水中光合速率迅速下降,说明受污染是为A湖泊,故A错误;A湖泊中湖水超过10米的区域主要为消费者和分解者,而B湖泊中为生产者,故B错误;A、B两个湖泊中植物的分层现象与光照有关,故C正确;A湖泊固定的太阳能总量较多,但能量传递效率较低,故D错误。

考点:本题考查环境保护的有关知识,意在考查考生识图能力和能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。

16.图为迁入一个新建的小牧场内的鼠群的生长曲线图。

试分析曲线中食物最有可能成为限制鼠群繁殖速度的一段是 ( )

A.CB段 B.DE段

C.EF段 D.BD段

【答案】C

【解析】在图中可以认为C到E为“J”型增长。

17.某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类。下列相关叙述正确的是

A. 该种鱼的幼体与浮游动物只具有捕食关系

B. 该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构

C. 该种鱼发育阶段不同,其所处营养级可能不同

D. 该种鱼、底栖动物、浮游藻类和浮游动物组成生物群落

【答案】C

【解析】该种鱼的幼体滤食浮游动物,故与浮游动物具有捕食关系;该种鱼的幼体和浮游动物都滤食浮游藻类,故与浮游动物具有竞争关系,A错误;该种成年鱼及其幼体是一个物种,在水体的分布不能构成群落的垂直结构,仅仅是该物种的分布范围,B错误;该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物时属于第三营养级,滤食浮游藻类时属于第二营养级,故该种鱼的发育阶段不同,其所处的营养级可能不同,C正确;由该池塘的所有生物共同构成生物群落,D错误。

18.下列关于生物群落结构的叙述不正确的是

A.在垂直方向上,群落具有分层现象

B.动物在群落中有分层现象

C.在水平方向上,生物分布有差异

D.动物之所以有分层现象,主要与光照有关

【答案】D

【解析】生物群落的结构包括空间结构——垂直结构和水平结构,群落的外貌和时间节律,群落中的动植物在垂直方向上、水平方向上都有分层现象,且其中的动植物的种类也不同,因为动物直接或间接地以植物为食,且其生存空间等也都离不开植物体,故动物的垂直分布依赖于植物,所以D错误。

【考点定位】群落的结构

【名师点睛】总结群落的空间结构类型:

(1)垂直结构:植物群落的垂直结构表现了群落垂直方向上的分层现象。植物的分层现象主要与光照强度有关,群落中的光照强度总是随高度的下降而逐渐减弱。

群落中植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,因此,动物也有类似的分层现象。

(2)水平结构:在水平方向上由于光照强度、地形、盐碱度和湿度等因素的影响,不同地段上分布着不同生物种群。

19.下列有关演替的叙述中,正确的是

A. 冰川泥、火山岩上进行的演替是初生演替,沙丘、弃耕的农田上进行的演替是次生演替

B. 群落演替的方向和速度不受人类活动的影响

C. 自然群落往往是向物种越来越多的方向演替,而且种间关系越来越复杂

D. 演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化

【答案】C

【解析】沙丘上进行的演替是初生演替,A项错误;人类活动可改变群落演替的方向和速度,B项错误;自然群落往往是向物种越来越多的方向演替,而且种间关系越来越复杂,C项正确;演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种的组成仍处在动态变化中,D项错误。

20.根瘤菌共生于豆科植物根部,形成肉眼可见的根瘤。植物为根瘤菌提供水、无机盐及有机物,根瘤菌内的固氮酶 可将 N2 转变为氨以便植物利用,但氧气过多会破坏固氮酶的结构。根瘤中的豆血红蛋白是由植物和根瘤菌共同 合成的,具有吸收和释放氧气的能力。下列叙述错误的是( )

A. 根瘤菌的同化作用类型为自养型

B. 豆血红蛋白可调节根瘤中的氧气含量

C. 共生的豆科植物基因突变可能影响固氮酶的结构

D. 根瘤菌与豆科植物的共生关系是协同进化的结果

【答案】A

【解析】植物为根瘤菌提供有机物,所以根瘤菌的同化作用类型为异养型,A错误;豆血红蛋白具有吸收和释放氧气的能力,可调节根瘤中的氧气含量,B正确;共生的豆科植物基因突变会影响性状的改变,可能影响固氮酶的结构,C正确;根瘤菌与豆科植物是它们长期协同(共同)进化的结果,D正确。

21.下列生物学知识的相关叙述,正确的组合有

①一片森林组合的所有的乔木构成了乔木群落??? ②叶肉细胞经过植物组织培养形成的愈伤组织,其代谢方式是异氧需氧型? ③由于细菌繁殖速度快,基因工程组合常把细菌作为运载体?? ④控制紫茉莉花冠形状和花斑叶遗传的遗传物质,分别是核中的DNA和细胞质中的RNA?? ⑤但后者遗传不遵循孟德尔的遗传定律? ⑥固氮微生物通过质粒上的固氮基因控制合成固氮酶从而控制固氮形状?

A.①②③???? B.②⑤⑥???? C.④⑤⑥???? D.②③⑤

【答案】B

【解析】①注意群落的概念是强调一定空间内所有生物的集合体(植物、动物、微生物)②植物组织培养中离体的植物细胞在培养基中形成愈伤组织时代谢类型为异养需氧型(愈伤组织具有怎样的特点?形成愈伤组织的过程细胞进行的分裂的方式是?植物组织培养所用的培养基动物细胞培养所用的有何不同?)③由于细菌的繁殖速度快,因此常作为基因工程的受体细胞④不论核遗传还是质遗传,遗传物质均为DNA(区分核遗传和质遗传的杂交方案是?)质遗传不遵循孟德尔的遗传定律(质遗传具有什么特点?)⑤神经调节的基本方式是反射,反射有条件反射和非条件反射,非条件反射的神经中枢是大脑皮层以下的低级神经中枢参与的,大脑皮层高级神经中枢参与条件反射,因此高级神经调节的方式为条件反射⑥固氮微生物之所以能够固氮的根本原因是具有固氮基因(在质粒上,其特点是什么?),直接原因是具有固氮酶(固氮基因控制固氮酶的合成过程包括哪两个阶段?完成的场所在哪?)

22.外来物种引进后若能在野外大量繁殖,以致影响当地原有物种的生存,就称为入侵种,下列有关入侵种的叙述中,错误的是( )

A.可能影响本地生态系统的抵抗力稳定性

B.可能因强烈选择作用迅速演化成新物种

C.可能与本地种竞争,排挤本地种的生存

D.改变本地群落演替属于次生演替

【答案】B

【解析】入侵种若能适应当地条件则能够进行繁殖,不能适应当地条件,则会被淘汰掉,但是短时间内不会形成新的物种,B错误。

【考点定位】生物入侵

23.下列与实验相关的叙述错误的是

A. 调查人类的遗传病的发病方式,应该选择患者家系中调查

B. 土壤小动物的丰富度调查,不可以用样方法和标志重捕法

C. 洋葱根尖分生区细胞一般呈正方形,排列紧密

D. 哺乳动物成熟的红细胞不能发生渗透吸水和失水

【答案】D

【解析】试题分析:调查人类的遗传病的发病方式,其调查对象为患者家系,A项正确;许多土壤小动物有较强的活动能力,而且身体微小,所以不适于用样方法和标志重捕法来调查土壤中小动物的丰富度,而适于用取样器取样的方法进行调查,B项正确;洋葱根尖分生区细胞一般呈正方形,排列紧密,C项正确;哺乳动物成熟的红细胞有相当于半透膜的细胞膜,当其处于外界溶液中时,能发生渗透吸水和失水,D项错误。

考点:本题考查调查人群中的遗传病、土壤小动物类群丰富度的研究、观察植物细胞的有丝分裂、动物细胞的失水和吸水的实验的相关知识,意在考查学生能理解相关的实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关的操作技能,并能将这些实验涉及的方法和技能进行综合运用的能力。

24.下列关于生态相关概念的理解正确的是( )

A. 一般而言,生态系统中的能量流动环节越多,人获得的能量越少

B. 科研人员在调查某河流污染情况时,发现每毫升河水中含有九个大肠杆菌,该结果不能反映出种群的空间特征

C. 用样方法调查森林乔木的丰富度时,应对各样方数据求平均值

D. 我国西南横断山区的植物物种丰富,其不同垂直带的植被类型差异是群落演译的结果

【答案】B

【解析】生态系统中的能量流动环节越多,使得能量多级利用,人可获得的能量会增加,A错误;科研人员在调查某河流污染情况时,发现每毫升河水中含有九个大肠杆菌,该结果可以反映出种群的数量特征,但是不能反映种群的空间特征,B正确;用样方法调查植物的丰富度时,应该调查植物的种类总数,不能取平均值,C错误;我国西南横断山区动植物物种丰富,其不同垂直带的植被类型差异是自然选择的结果,D错误。

25.要达到下列各项研究目的,所采用的研究方法错误的是

A. 种群的J型增长——数学模型建构法

B. 植株上跳蝻的密度——标志重捕法

C. 酵母菌的种群密度——抽样检测法

D. 土壤小动物丰富度的统计——记名计算法或目测估计法

【答案】B

【解析】数学模型指用来描述一个系统或它的性质的数学形式。种群的J型增长包含数学模型中的曲线和公式两种数学形式,A正确。对于活动能力比较差的动物,如植株上的跳蝻,采用样方法来调查种群密度,B错误。酵母菌的种群密度采用抽样检测的方法,先计算血球计数板上的数目,再以此为根据,估算试管中的酵母菌总数,C正确。调查土壤中小动物的丰富度做了统计,调查时,由于小动物活动能力强(不适宜样方法),身体微小(不适宜标记重捕法),常采用取样器采集,用记名计算法和目测估计法统计,D正确。

二、非选择题

26.稻田中的福寿螺对水稻危害很大。

(1)调查单位面积内福寿螺数量的方法是____。 在稻田中插入木条,可吸引福寿螺产卵以便集 中灭除,而有效降低福寿螺种群的____。稻田生物群落的空间结构有____。稻田弃耕后群落 的演替类型是

(2)中华鳖可捕食福寿螺,右图示用中华鳖进 行生物防治的实验结果。据图回答。

①福寿螺繁殖高峰期在时段____。

②处理组数量从6~7月急剧下降的根本原因是____ (成年福寿

螺/螺卵)数量下降。

(3)防治福寿螺时,不用单一品牌而常采用不同品牌的灭螺剂交替使用,其依据的生

物学原理是_______ _.与生物防止相比,灭螺防治福

寿螺的缺点是① ② 。

【答案】

(1)样方法 (种群)密度 垂直结构和水平结构 次生演替

(2)6~7(6月中旬~7月中旬) 成年福寿螺

(3)福寿螺种群对单一品牌灭螺剂的抗药性会增强(防止福寿螺种群对单一品牌灭螺剂的抗药性增强)(2分) 导致环境(水质)污染;增加生产成本;使生物多样性降低(答2条即可,合理答案可给分)

【解析】

(1)①样方法适合调查植物,以及活动能力不强的动物,例如,跳蝻、蜗牛,蒲公英等,标志重捕法适用于活动能力较强的动物,例如,田鼠、鸟类等,故福寿螺的调查方法为样方法;在稻田中插入木条,可吸引福寿螺产卵以便集中灭除,而降低出生率而使种群密度下降;群落的空间结构包括水平结构和垂直结构,原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替为次生演替;

(2)分析图对照组可知在6-7月福寿螺处在高峰期,处理组是卵块的急剧小将,故应是成年福寿螺减少,而产卵少;

(3)防止福寿螺种群对单一品牌灭螺剂的抗药性增强,不用单一品牌而常采用不同品牌的灭螺剂交替使用。

【考点定位】生态系统

27.(9分)下图为某同学根据相关知识点构建的知识模型图,回答下列问题:

(1)若A为裸岩阶段,C为森林阶段,这属于群落的____演替。在此过程中,物种的丰富度会____ (填“增加”或“减少”),生态系统的自我调节能力会 (填“增强”或“减弱”)。

(2)若B表示食草动物,则A属于 营养级。若C增加1kg,则至少需要消耗A kg。

(3)若B表示生物群落,A、C表示大气中的C02库,则完成B→C过程的生理作用是

(4)若A表示日照,B表示盛开的梨花,C表示被花香吸引的昆虫,则在A→B、B→C之间传递的信息种类依次是 、 。

【答案】(1)初生 增加 增强 (2)第一 25 (3)呼吸作用 (4)物理信息 化学信息

【解析】

试题分析:(1)若A为裸岩阶段,C为森林阶段,则B为灌木阶段,发生于裸岩上的演替属于初生演替。在此过程中,物种的丰富度会增加,生态系统的自我调节能力会增强。

(2)若B表示食草动物,则该模型为能量流动,A属于第一营养级。若C增加1kg,则至少需要消耗A为1kg/20%/20% =25kg。

(3)若B表示生物群落,A、C表示大气中的C02库,则完成B→C过程的生理作用是呼吸作用,A→B主要由生产者的光合作用完成。

(4)若A表示日照,B表示盛开的梨花,C表示被花香吸引的昆虫,则在A→B之间传递的信息种类是物理信息,B→C之间传递的信息种类是化学信息。

考点:本题考查群落演替及生态系统的能量流动、物质循环及信息传递等相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力。

28.根据2001-2011年对祁连山北坡毒杂草型退化草地群落演替过程的观察研究,在地貌相对一致、地形平缓的冬春草场,结合草地放牧管理和草地群落学调查,选取了四户牧民的西北针茅草地作为实验样地,分别为未退化草地(I)、轻度退化草地(II)、中度退化草地(III)和重度退化草地(IV),绘制各样地概况和群落特征如下表。供试草地每年6-11月休牧,其余时间正常放牧。请回答下列问题:

同一列数据后不同字母表示处理间差异显著 p<0.01。

(1)植物种群的特征包括 特征和 特征,群落中西北针茅和狼毒的关系为 。

(2)狼毒种群密度随草地退化而 ,种群高度也表现出 的趋势;西北针茅种群密度和高度表现出 (一致/不一致)的变化趋势。

(3)表格中统计该群落丰富度的方法是 ,西北针茅草地发生演替的类型为 ;在草原保护中进一步将休牧变为圈养,此措施对水土的保持作用体现了生物多样性的 价值。

【答案】

(1)数量 空间 竞争

(2)增加 上升 不一致

(3)记名计数法 次生演替 间接

【解析】

(1)植物种群的特征包括数量特征和空间特征。群落中西北针茅和狼毒两种植物之间因为阳光、空气、空间等形成竞争关系。

(2)根据表格数据分析可知,狼毒种群密度随草地退化而增加,种群高度也表现出(逐渐)增大的趋势;西北针茅种群密度则先降低、升高,然后又降低、升高,高度表现为逐渐降低,即密度和高度表现出不一致的变化趋势。

(3)表格中统计该群落丰富度的方法是记名计算法,西北针茅草地发生演替的类型为次生演替;在草原保护中进一步将休牧变为圈养,此措施对水土的保持作用体现了生物多样性的间接价值。

【考点定位】种群的特征、群落的演替

【名师点睛】

(1)种群的特征包括数量特征和空间特征,其中种群的数量特征又包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。

2、调查种群密度常用样方法和标记重捕法,其中样方法适用于调查植物和活动能力弱、活动范围小的动物,而标记重捕法适用于调查活动能力强、活动范围大的动物。

(3)统计土壤小动物类群丰富度的方法通常有两种:记名计算法和目测估计法。

(4)群落的演替类型包括初生演替和次生演替。

29.科技小组研究某人工池塘中草鱼种群增长速率(△N/△t)的变化规律,结果如图所示,其中t2之前的数据丢失,请据图回答问题:

(1)流经该池塘生态系统的能量主要是____________。

(2)调查草鱼的种群数量时,科研小组应采用的方法是_________,若实验得到的种群数量数据比真实值偏高,原因可能是_________。与t2时相比,t4时草鱼种群的数量_________(更多、更少、不变)。

(3)当种群增长速率为m时,池塘中草鱼的年龄组成为__________;图中,捕捞草鱼的最佳时间段是____。

(4)人工池塘改良为桑基鱼塘的过程中发生了群落的___________演替;桑基鱼塘虽然有更大的经济效益,但由于___________,所以离不开人的管理。

【答案】 生产者固定的太阳能和人工投放的饲(饵)料含有的能量 标志重捕法 标志物脱落(重捕时, 草鱼分布不均匀,捕捞处草鱼偏少;其他答案合理即给分) 更多 增长型 t3~t4 次生 动植物种类少,稳定性较低

【解析】

【分析】

图为人工池塘中草鱼种群增长速率变化曲线,t2→t3过程中的种群的增长速率在逐渐增大,t3时种群的增长速率最大,说明了此时的种群的数量为K/2值。t3→t4过程中的种群的增长速率在逐渐减小,t5时种群的增长速率为0,说明了此时的种群的数量达到环境的最大容纳量(K值)。

【详解】

(1)人工池塘中,需要不断的饲喂鱼类一些饵料,因此人工鱼塘生态系统的总能量包括输入的饵料中有机物所含的能量以及生产者固定的太阳能。

(2)对于活动能力强、活动范围大的动物,常用标志重捕法调查其种群密度,根据标志重捕法的计算公式:种群中个体数(N)/标记总数=重捕总数/重捕中被标志的个体数可知,若部分草鱼身上的标志物脱落,则会导致重捕中被标志的个体数偏小,最终导致实验所得到数值比实际数值偏大。从t2到t5时刻,草鱼的增长速率先增加后减少,但是其数量一直在增加,直到达到K值,因此与t2时相比,t4时草鱼种群的数量更多。

(3)当种群增长速率为m时,种群数量达到K/2,此后,种群增长速率逐渐减少,但是种群数量继续增大,因此当种群增长速率为m时,池塘中草鱼的年龄组成为增长型。捕捞草鱼的最佳时间为当种群的数量高于K/2时,即图中的t3~t4时间段,且使捕捞后的草鱼剩余量保持在K/2,此时其增长速率最大,以利于其数量的恢复。

(4)次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保存甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。人工池塘具有发生次生演替的条件,人工池塘改良为桑基鱼塘的过程中发生了群落的次生演替。桑基鱼塘虽然有更大的经济效益,但由于动植物种类少,稳定性较低,所以离不开人的管理。

【点睛】

本题考查种群数量的变化的相关知识,本题难度中等,属于考纲理解层次,解答本题的关键是理解种群增长速率与种群数量的关系,当增长速率最大时,种群数量是K/2,当增长速率变为0时,种群数量达到环境的最大容纳量即K值。

30.某地100年前发生森林大火,所有植被焚毁。历经长期自然选择之后,现在生态学研究人员对该地区进行抽样调查,已知该地区中的植物、植食动物甲和肉食动物乙之间存在着食物关系,其中动物种群甲的年龄组成如表所示(表中“1+”表示动物甲的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推)

年龄

0+

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

≥10

个体数

93

187

60

56

51

61

52

34

41

39

166

请回答下列问题:

(1)火灾后,该地群落的演替类型是______,影响该群落演替方向的主要因素是______。

(2)研究表明,动物种群甲中的个体在2+时达到性成熟(进入成年),7+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据可知动物种群甲的年龄组成类型为______,由此推测动物种群甲的数量变化趋势是_______________。

(3)表中数据是根据标志重捕法获得的,标志重捕法常用于活动能力强、______的动物的种群密度调查。若标记个体更易于被动物乙捕食,则获得的估计值与实际值相比______(偏高/不变/偏低)。

(4)调查中,研究人员发现一种灌木在该地区沿地表随机分布,这______(能/不能)体现群落的水平结构,理由是_____________________________。

【答案】 次生演替 自然选择 稳定型 保持稳定 活动范围广 偏高 不能 一种灌木在该地区随机分布描述的是种群的空间特征,不是群落在水平方向上的分布

【解析】试题分析:本题考查种群、群落,考查对种群密度调查、年龄组成、数量变化和群落结构、演替的理解。解答此题,可根据题意,分别计算繁殖前期、繁殖期、繁殖后期的个体数量,分析其年龄组成。

(1)发生森林火灾后,土壤中存在植物的根或种子,该地群落的演替类型是次生演替,历经长期自然选择,影响该群落演替方向的主要因素是自然选择。

(2)动物种群甲中的繁殖前期个体数为93+197=290,繁殖期个体数量为60+56+51+61+52=280,繁殖后期的个体数量为34+41+39+166=280。各时期个体数比例适中,动物种群甲的年龄组成类型为稳定型,数量会保持相对稳定。

(3)标志重捕法常用于活动能力强、活动范围广的动物的种群密度调查。若标记个体更易于被动物乙捕食,则重新捕获的个体中标记个体偏少。获得的估计值与实际值相比偏高。

(4)一种灌木在该地区沿地表随机分布,属于种群的空间特征,不能体现群落的水平结构。群落的水平结构是指群落中不同生物在不同地段的分布。

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响