【解析版】福建省福州市三校联盟2018-2019学年高一(下)期中历史试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】福建省福州市三校联盟2018-2019学年高一(下)期中历史试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 310.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-05-12 13:33:54 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年福建省福州市三校联盟高一(下)

期中历史试卷

一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)

八卦是我国古代的一套有象征意义的符号,卦字的右边“卜”字,是象形,表示在地上竖杆子,右边那一点是太阳的影子。“卦”字左边的“圭”字是尺子,用来测量影子的长度位置。通过长期测量,劳动人民掌握了春耕秋收的各种季节规律。这表明( )

A. 中国文化博大精深

B. 八卦起源于象形文字

C. 八卦是我国古代农耕文明下的智慧结晶

D. 八卦是我国古代计算季节和时间的唯一方法

西汉时期,仅在使用的铁犁中,就有铁口犁锌、尖锋双翼犁铧、舌状梯形犁铧,还有大型的犁铧。这主要反映出( )

A. 精耕细作的经济特点 B. 重农抑商的政策导向

C. 农业技术革命性进步 D. 社会经济的迅速发展

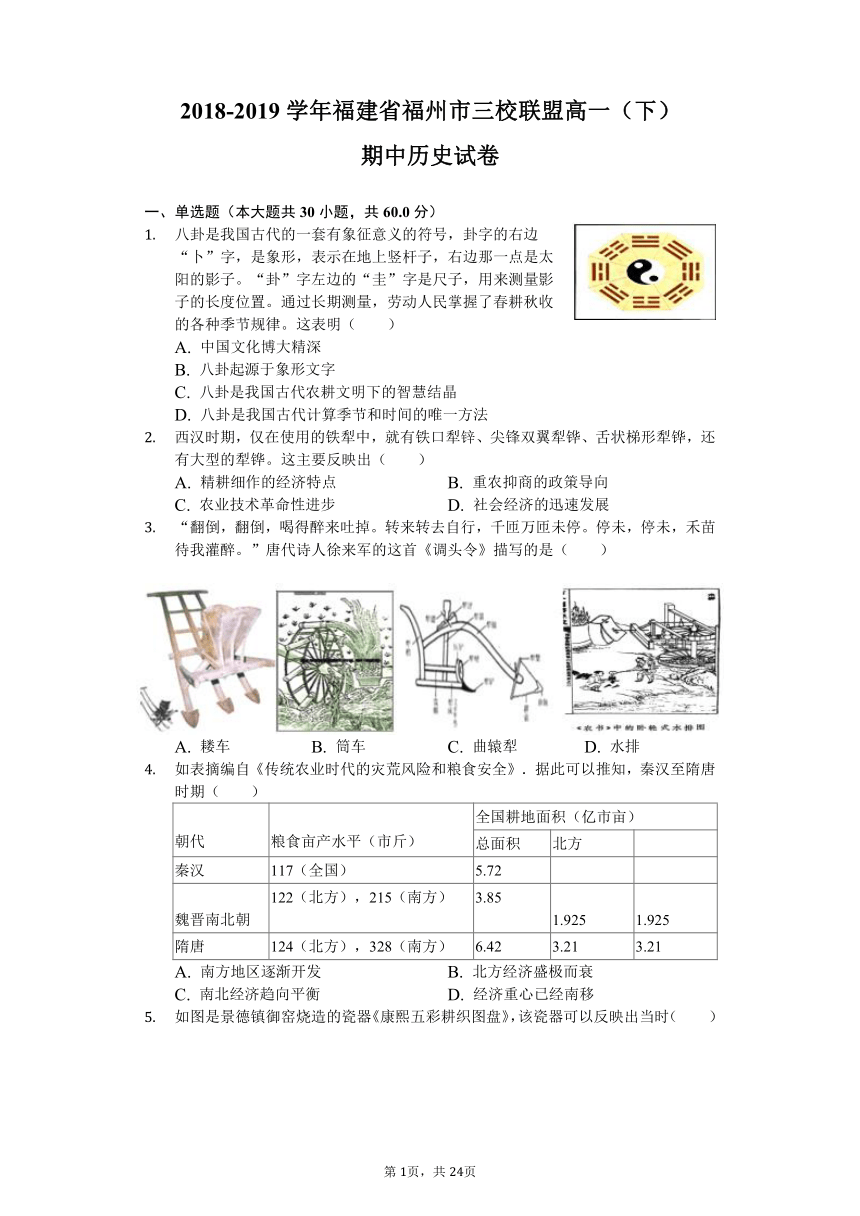

“翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉。”唐代诗人徐来军的这首《调头令》描写的是( )

A. 耧车 B. 筒车 C. 曲辕犁 D. 水排

如表摘编自《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》.据此可以推知,秦汉至隋唐时期( )

?

朝代 ?

粮食亩产水平(市斤) 全国耕地面积(亿市亩)

总面积 北方 ?

秦汉 117(全国) 5.72 ? ?

?

魏晋南北朝 122(北方),215(南方)

? 3.85

? ?

1.925 ?

1.925

隋唐 124(北方),328(南方) 6.42 3.21 3.21

A. 南方地区逐渐开发 B. 北方经济盛极而衰

C. 南北经济趋向平衡 D. 经济重心已经南移

如图是景德镇御窑烧造的瓷器《康熙五彩耕织图盘》,该瓷器可以反映出当时( )

A. 家庭手工业规模宏大 B. 公有制之下集体耕作

C. 官营手工业产品精美 D. 民营手工业雇用工人

考古学家在商丘某地的一处古墓的随葬品中,发现了青铜器、铁制农具及珐琅彩瓷器。这座墓葬最早可能出现于( )

A. 西周 B. 春秋战国 C. 宋朝 D. 明清

《卖炭翁》是唐代诗人白居易的一首家喻户晓的诗作。诗中叙述老翁“晓驾炭车碾冰辙”到长安城,“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”。此处的“市”是( )

A. 没有行政管理的草市 B. 地方自治的市镇

C. 严格管制的集中市场 D. 沿街开铺的晓市

据史料记载,从商朝开始,平民一日吃两餐,分别在早上7-9时和下午15-19时。然而到了宋朝,开封市民入夜后会再吃一餐,由此形成一日三餐的习俗。推动这种变化的直接因素是( )

A. 坊市制突破,城市经济的繁荣 B. 农业的发展,粮食产量的增加

C. 政府注重民生,关注市民健康 D. 对外交流频繁,受西方的影响

西汉时确立了市籍制,即对商人进行专门的户籍管理,而且规定一旦入市籍就不得为官。这个制度实质上反映了( )

A. 古代的商人不是自由民 B. 商人的社会地位不高

C. 古代政府重视户籍管理 D. 统治者限制商业发展

据统计,明清江南地区有蚕桑与丝织专业市镇25个,米粮专业市镇13个,棉花与棉纺织专业市镇52个。此外,还有以冶铁著称的嘉兴炉镇、吴江村市,以陶业著称的嘉兴千家窑、杭州瓶窑镇等。材料表明,明清江南地区( )

A. 以市镇贸易为主 B. 市场专业化趋向出现

C. 农商合作程度高 D. 资本主义萌芽已出现

郑板桥(1693~1765年),中国画家明码标价卖画的第一人,他制定《板桥润格》“大幅6两,中幅4两,小幅2两,条幅对联1两,扇子斗方5钱。凡送礼物食物,总不如白银为妙。”这一现象最能反映( )

A. 封建文人重商意识增强 B. 商品经济冲击传统观念

C. 科举制度已经走向没落 D. 清代社会逐利风气盛行

康熙年间,广州西郊迁入大量来白海边的渔民、乡民,这些地方逐渐成为摆卖鱼虾、桨橹等商品的圩市,房屋店铺逐渐成行成市,称力“移民市”。后来清廷为安抚民心,改“移”为“宜”,并刻“宜民市”石匾(如下图)。宜民市的设置源于( )

A. 南方工商业市镇全面繁荣 B. 康熙帝重视缓和满汉矛盾

C. 海禁政策使大量渔民内迁 D. 广州的经济地位逐步提高

从经济的角度看明清时期的中国已处于“近代的前夜”。下面能够说明这一结论的是( )

A. 租佃制经营方式的推广

B. 制瓷、矿冶等手工业技术均有大进步

C. 苏州出现“小户”“计日受值”现象

D. 中国,市面上大量使用白银

中英《南京条约》签订以后,欧洲资产阶级欣喜若狂,“一想到和三万万或四万万人开放贸易,大家好像全都发了疯似的”,但结果却不是他们想象的那样,其根本原因在于( )

A. 中国自给自足的自然经济的顽强抵制

B. 中国开放的通商口岸数量不多

C. 条约内容没有得到真正实施

D. 中国白银大量外流,购买力低下

下表为中国茶叶、生丝出口数量统计表。(单位:担)该表反映了( )

1830--1833年 1868年 19世纪70年代末

茶叶 年平均328000 1440000 2000000

生丝 年平均8000 57000 80000

A. 中国日益卷入资本主义世界市场 B. 种植区扩大促进丝茶出口增加

C. 中国丝茶在国际市场占主导地位 D. 农村自然经济解体范围逐步扩大

上海轮船招商局是详务派创办的规模最大的民用企业。1873年唐廷枢上任,在短短三年间,招徕商股、整章建制、购买洋船、开拓海内外航线,使招商局的航运事业蒸蒸日上,打破了外国轮船公司在中国的垄断地位。这表明洋务企业( )

A. 瓦解了自给自足的自然经济 B. 开启了学习西方的实践求索

C. 刺激了民族资本主义的发展 D. 一定程度抵制外来经济侵略

农工商部向各省发出长篇通告,提出欧战正是“工商业发达之转机”,公布《维持工厂办法大纲七条》,规定糖类、棉毛织物等数十种制造厂家,均在维持之列。该材料说明( )

A. 民族资本主义发展迅速

B. “欧战”为民族资本主义的发展提供了有利时机

C. 清政府放宽了对民间设厂的限制

D. 糖类、棉毛织物等行业发展迅速

李福明办有一个机器面粉厂,因不满北京官府衙门的勒索而到官府讲理,结果被以“私设磨房”“哄闹官署”等罪名“交刑部照例治罪”,他的面粉厂也被迫停业,这件事表明( )

A. 清朝是一个没有法律的政权

B. 外国资本主义阻碍民族工业发展

C. 封建势力反对一切外来事物

D. 封建势力严重阻碍民族资本主义发展

鲁迅曾精辟地指出过:“中国社会上的状态,简直是将几十世纪缩在一时:自油松片以至点灯,自独轮车以至飞机,……都摩肩挨背的存在。”这反映了中国社会生活变迁的典型特征之一是( )

A. 土洋并存 B. 全盘西化 C. 返璞归真 D. 等级分明

某学者在研究“近代中国妇女生活与婚姻发展史”时,发现了“五四”后十年间女性逃婚与婚姻自主权的争取、1920年的征婚广告、上海“摩登女郎”出现等史实。这些史实出现的原因不包括( )

A. 商品经济和工业化的冲击 B. 人民民主制度确立发展

C. 西方文化思想在中国传播 D. 新式教育推动思想解放

辛亥革命后,孙中山认为:今后将敷设无数之干线,以横贯全国各极端,使伊犁与山东恍如毗连,沈阳与广州语言相通,云南视太原将亲如兄弟焉,……则中国之前途,可永久适存于世界。其意在说明铁路的修筑( )

A. 有助于实现中国近代化 B. 有助于增强民族意识

C. 有利于交通条件的改善 D. 有利于实现民生主义

1906年,中国第一个省级公共图书馆一朝南图书馆建立,1909年,国立京师图书馆开始第建,其余各省图书馆也加紧筹建,到民国前夕,各省公共图书馆基本建立,学校图书馆,专业图书馆,私人图书馆也有不同程度的发展,这一时期图书馆的建立和发展( )

A. 与变法图强运动相辅相成 B. 适应了近代教育的需要

C. 以宣传共和主义为其宗旨 D. 推动了科举制度的废除

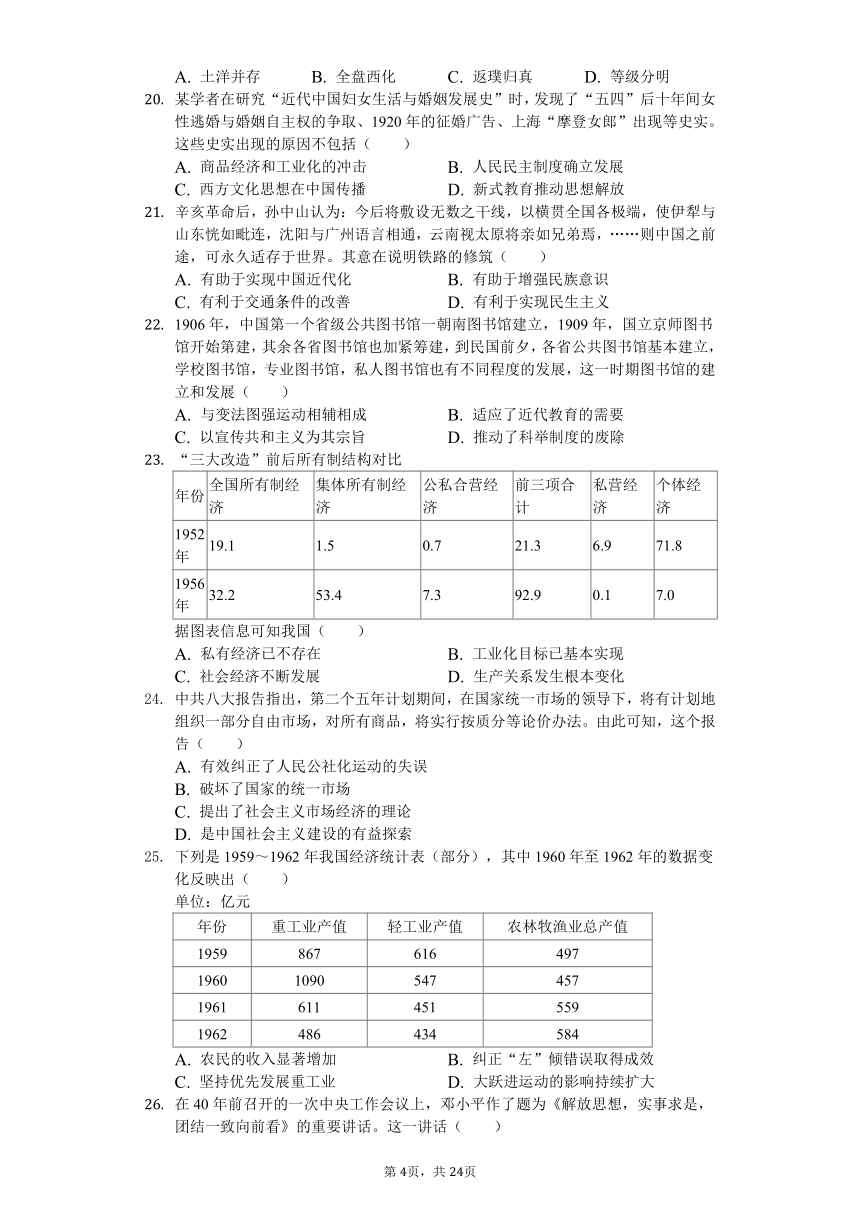

“三大改造”前后所有制结构对比

年份 全国所有制经济 集体所有制经济 公私合营经济 前三项合计 私营经济 个体经济

1952年 19.1 1.5 0.7 21.3 6.9 71.8

1956年 32.2 53.4 7.3 92.9 0.1 7.0

据图表信息可知我国( )

A. 私有经济已不存在 B. 工业化目标已基本实现

C. 社会经济不断发展 D. 生产关系发生根本变化

中共八大报告指出,第二个五年计划期间,在国家统一市场的领导下,将有计划地组织一部分自由市场,对所有商品,将实行按质分等论价办法。由此可知,这个报告( )

A. 有效纠正了人民公社化运动的失误

B. 破坏了国家的统一市场

C. 提出了社会主义市场经济的理论

D. 是中国社会主义建设的有益探索

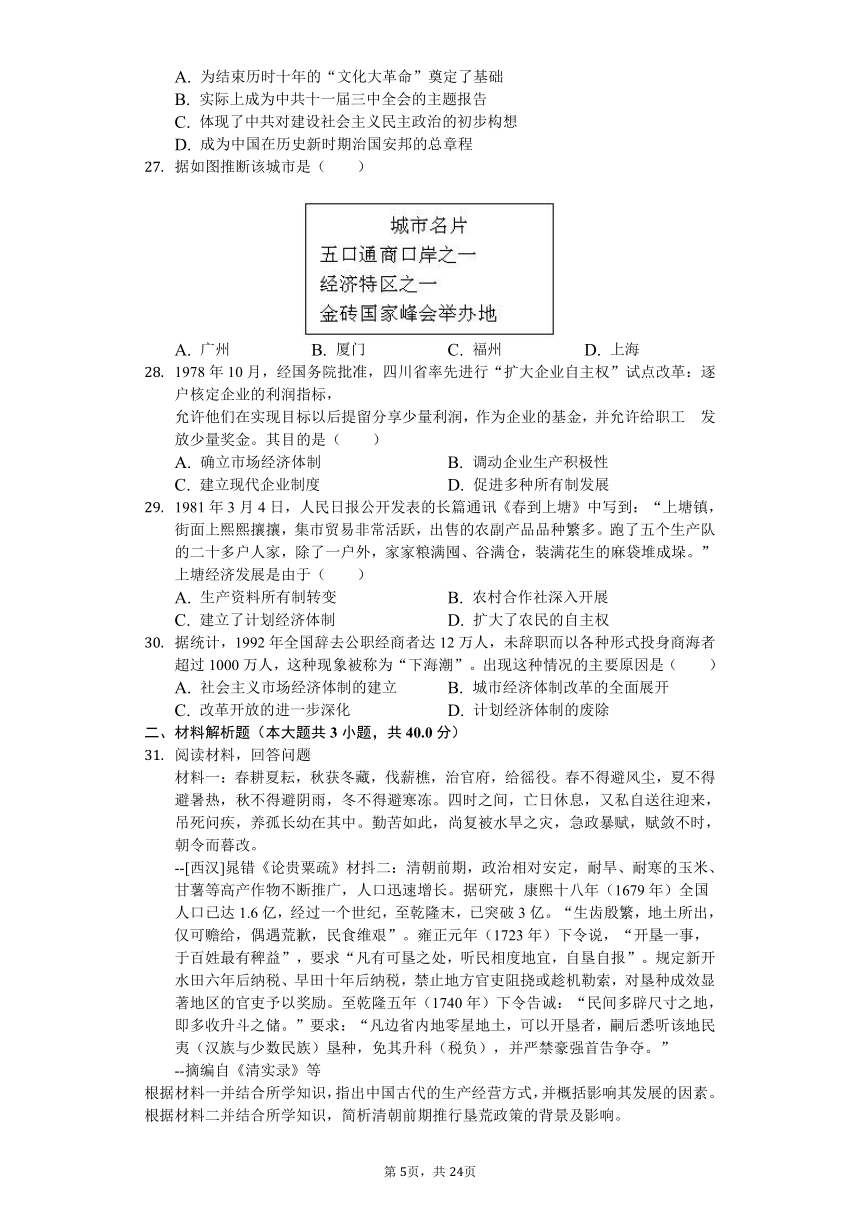

下列是1959~1962年我国经济统计表(部分),其中1960年至1962年的数据变化反映出( )

单位:亿元

年份 重工业产值 轻工业产值 农林牧渔业总产值

1959 867 616 497

1960 1090 547 457

1961 611 451 559

1962 486 434 584

A. 农民的收入显著增加 B. 纠正“左”倾错误取得成效

C. 坚持优先发展重工业 D. 大跃进运动的影响持续扩大

在40年前召开的一次中央工作会议上,邓小平作了题为《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话。这一讲话( )

A. 为结束历时十年的“文化大革命”奠定了基础

B. 实际上成为中共十一届三中全会的主题报告

C. 体现了中共对建设社会主义民主政治的初步构想

D. 成为中国在历史新时期治国安邦的总章程

据如图推断该城市是( )

A. 广州 B. 厦门 C. 福州 D. 上海

1978?年?10?月,经国务院批准,四川省率先进行“扩大企业自主权”试点改革:逐户核定企业的利润指标,

允许他们在实现目标以后提留分享少量利润,作为企业的基金,并允许给职工????发放少量奖金。其目的是( )

A. 确立市场经济体制 B. 调动企业生产积极性

C. 建立现代企业制度 D. 促进多种所有制发展

1981年3月4日,人民日报公开发表的长篇通讯《春到上塘》中写到:“上塘镇,街面上熙熙攘攘,集市贸易非常活跃,出售的农副产品品种繁多。跑了五个生产队的二十多户人家,除了一户外,家家粮满囤、谷满仓,装满花生的麻袋堆成垛。”上塘经济发展是由于( )

A. 生产资料所有制转变 B. 农村合作社深入开展

C. 建立了计划经济体制 D. 扩大了农民的自主权

据统计,1992年全国辞去公职经商者达12万人,未辞职而以各种形式投身商海者超过1000万人,这种现象被称为“下海潮”。出现这种情况的主要原因是( )

A. 社会主义市场经济体制的建立 B. 城市经济体制改革的全面展开

C. 改革开放的进一步深化 D. 计划经济体制的废除

二、材料解析题(本大题共3小题,共40.0分)

阅读材料,回答问题

材料一:春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。

--[西汉]晁错《论贵粟疏》材抖二:清朝前期,政治相对安定,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长。据研究,康熙十八年(1679年)全国人口已达1.6亿,经过一个世纪,至乾隆末,已突破3亿。“生齿殷繁,地土所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食维艰”。雍正元年(1723年)下令说,“开垦一事,于百姓最有稗益”,要求“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”。规定新开水田六年后纳税、早田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。至乾隆五年(1740年)下令告诚:“民间多辟尺寸之地,即多收升斗之储。”要求:“凡边省内地零星地土,可以开垦者,嗣后悉听该地民夷(汉族与少数民族)垦种,免其升科(税负),并严禁豪强首告争夺。”

--摘编自《清实录》等

根据材料一并结合所学知识,指出中国古代的生产经营方式,并概括影响其发展的因素。

根据材料二并结合所学知识,简析清朝前期推行垦荒政策的背景及影响。

工业化道路的选择关系着一个国家的发展前途。阅读材料,回答问题。

材料一中国近代早期主要民族企业一览表(部分)

企业名称 地点 资本 雇工 所用机器或产量

昌隆缲丝厂 广东南海 1万元 700人 使用蒸汽动力

贻来年机器磨房 天津 7万元 10人 机器磨面

通久源轧花厂 宁波 5万两 400人 新式轧花机40台

宏远堂机器造纸公司 广州 15万两 每周产纸40吨

燮昌火柴公司 上海 5万两 800人 日产火柴50箱

--摘编自林丙义《中国通史》

材料二工业化道路的问题……从制度选择的层面去考察,在世界范围内,无非有两条道路:一条是资本主义工业化的道路;一条是社会主义工业化的道路。从方法或具体路径选择的层面去考察,按照陈云的说法:“工业化不外三条路:重轻并进,先重后轻,先轻后重。

--沙健孙《毛泽东思想通论》

材料三 1958年8月,国家计划委员会提出了“二五”计划意见书。意见书中规定“二五”所要达到的主要指标是:“工业总产值平均每年增长速度为53%左右;农业总产值30%左右。”

材料四计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力……

--邓小平请回答:

根据材料一,指出中国近代早期民族企业的特点。

结合材料二和所学知识,简述新中国初期工业化建设的规划。

根据材料三,指出当时我国的经济措施并评价“二五”计划。

材料四中邓小平阐明了什么观点?在此基础上,中共十四大提出的经济体制改革目标是什么?

阅读材料,完成下列要求。

材料一:在标准化的铁轨上,几匹骡马拉着笨重的火车头和一车一车的煤炭,往来于唐山和胥各庄之间。这样的情景,一直持续到中法战争爆发的前夕。随后,出于对用煤量的激增,清廷终于解除对火车头的禁令,并同意从英国购买两台3轴的水柜蒸汽机车。

--《铁路国有与晚清大变局》

材料二:中国的铁路比世界上最早建成的一批铁路晚了约半个世纪。中国土地上出现的第一条铁路是英国资本集团采取欺骗手段擅筑的吴淞铁路,这条铁路经营了一年多的时间,最后被清政府赎回并拆除了。五年后,在洋务派的主持下,修建了唐山至胥各庄铁路,于1881年通车;这条长约十千米的运煤铁路,给中国朝野和各省绅商带来不小的影响,揭开了中国自建铁路的序幕。

--整理自《中国铁路发展历程》

根据材料一,指出清政府内部对在中国修筑铁路的不同态度。

根据材料二并结合所学知识,概述中国晚清铁路建设的特点及对社会发展的影响。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

材料表明人们测量影子的长度目的是为了掌握春耕秋收的季节规律,这说明八卦是为农业文明服务的,故八卦与农业生产有关,故C正确;

ABD均不符合题意,故ABD错误。

故选:C。

本题考查中国古代小农经济,旨在考查学生准确解读材料的能力。

小农经济的积极性:

①是我国封建社会占主导地位的经济形态,是封建社会农业生产的基本模式;?

②是调动农民的积极性、推动精耕细作技术发展的主要动力;?

③是封建王朝的主要财源,古代中国一切文明成就的基础;?

④在封建社会的形成和发展时期适应了生产力发展,有利于经济发展和社会进步。

小农经济地位:

①小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式;

②是两千多年中国封建社会生存和发展的经济基础;

③它始终是在中国封建经济中占主导地位,是封建王朝财政收入的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危;

④在较长时期内推动了社会的发展和经济的进步;

⑤但是正由于小农经济牢固的存在导致中国封建社会发展缓慢和长期延续。

2.【答案】A

【解析】

通过材料可以看出汉代时期,铁犁种类比较多,这实际上反映了中国古代农业中精耕细作技术下要求犁耕的发展。故A正确;

在材料中我们无法看出重农抑商的政策导向,排除B;

农业技术革命是铁犁牛耕的使用,这是在春秋战国时期,排除C;

材料中未体现出社会经济迅速发展,排除D。

故选:A。

本题考查中国古代农业经济的特点。主要考察农业精耕细作。

解答本题关键学生要能够理解,铁犁种类的增加是为了满足小农经济下精耕细作的要求,主要考查学生对材料的理解能力。

3.【答案】B

【解析】

通过材料“翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉”根据所学知识,我们可以看出,这反映的是唐代的高转筒车的特点,故B正确;

楼车是播种工具,排除A;

曲辕犁是翻地工具,排除C;

水排是冶铁鼓风装置,排除D。

故选:B。

本题考查中国古代农业生产工具,主要考察高转筒车的相关知识。

解答本题关键是能够通过材料判断农具的基本特点,并能在图画中找到相关的农具,考查学生对基础知识的掌握能力。

4.【答案】A

【解析】

据材料“《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》表格”可知从粮食亩产水平和全国耕地面积变化情况来看,南方地区较北方地区有明显上升,故A项正确;

据材料“《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》表格”可知北方经济也有发展,但尚不足以说明北方经济盛极而衰,故B项错误;

据材料“《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》表格”可知南北经济有一定的差距,而非趋向平衡,故C项错误;

材料只能说明经济重心有南移的趋势,但还不足以说明已经南移,故D项错误。

故选:A。

本题考查古代中国的经济重心南移的相关史实,旨在考查学生准确解读图表的能力。

东晋南朝:趋向平衡。西晋灭亡以后,南方地区经历了从东晋南朝的政权更替。东晋南朝时期江南经济的开发使南北经济差距缩小、趋向平衡,为以后我国经济重心的逐渐南移打下了基础。

隋唐五代:开始南移。隋唐时期,南北方经济均获得极大发展。江南地区的土地资源得到进一步开发,成为重要的粮食产地。但是安史之乱以后,北方出现了藩镇割据的局面,北方经济再次受到严重破坏,至唐朝后期,已经出现了“赋之所出,江淮居多”的现象。我国的经济重心开始南移。五代十国时期,北方战乱频繁,而南方战祸较少,相对安定。整个五代时期,我国的经济重心继续南移,南方日益成为全国经济的先进地区,人口数量超过了北方。

两宋时期:最终完成。两宋时期,北方同样战乱频繁。北宋灭亡以后,南宋政权偏安于东南一隅,使南方经济进一步发展。当时太湖流域流传着“苏湖熟,天下足”的谚语,表明江南的农业生产已经超过北方,完全取代了北方经济重心的地位。至元朝,为解决“南粮北运”问题,还大力兴办漕运和开辟了规模空前的海运,足以说明南方经济的重要性。可见,南宋是中国古代经济重心南移最终完成的阶段。明清时期,南方经济中心的地位得到巩固和发展。

本题属于中档题,主要考查学生准确解读图表的能力。据材料“《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》表格”可知从粮食亩产水平和全国耕地面积变化情况来看,南方地区较北方地区有明显上升。

5.【答案】C

【解析】

仅从图片中我们无法看出家庭手工业规模宏大,排除A;

封建社会是封建私有制为主,公有制下集体耕作的说法是错误的,排除B;

通过材料景德镇御窑烧造的瓷器,可以得出官营手工业产品精美的特点,故C正确;

通过《耕织图》反映的是男耕女织的小农经济,不能反映民营手工业发展,排除D。

故选:C。

本题考查中国手工业生产的形态,主要考察官营手工业的发展。

解答本题关键是能够理解材料的主旨是在叙述手工业生产,考查学生对基础知识的掌握能力,以及知识的运用能力。

6.【答案】D

【解析】

结合所学可知,珐琅彩最早出现在清朝,由此可知,这座墓葬最早可能出现于明清时期,故D项正确。

ABC三项均不符合,应排除。

故选:D。

本题考查中国古代手工业发展。需要掌握珐琅彩出现的时间。解题的关键是对珐琅彩出现的时间的识记。

本题考查对珐琅彩出现的时间的把握,考查学生对基础知识的识记、运用能力。

7.【答案】C

【解析】

依据材料“到长安城。”可知AB错误。

结合所学知识可知,唐朝的长安城,市坊分开,经营时间和场所有严格限制。故C正确。

D在宋代才出现。故排除。

故选:C。

本题考查中国古代城市商业发展的相关知识。关键信息是:老翁“晓驾炭车碾冰辙”到长安城。

本题考查唐朝商业发展的相关知识,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。本题依据材料相关信息不能得出结论,难度偏低。

8.【答案】A

【解析】

依据材料“宋朝,开封市民入夜后会再吃一餐”可以看出宋朝的市打破了时间的限制,商品经济发展,故A项正确。

BD项是无关项,排除。

C项明显错误,排除。

故选:A。

本题考查古代市的变迁。需要掌握宋朝市的变化及其影响。解题的关键信息是“宋朝,开封市民入夜后会再吃一餐”。

本题考查对宋朝市的变化及其影响的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解的能力。

9.【答案】D

【解析】

依据题干材料“对商人进行专门的户籍管理,而且规定一旦入市籍就不得为官”可以看出实际上是抑商的表现,故D项正确。

A项不符合史实,应排除。

BC两项均不是实质,应排除。

故选:D。

本题考查重农抑商政策及其影响。需要掌握抑商的表现。解题的关键信息是“对商人进行专门的户籍管理,而且规定一旦入市籍就不得为官”。

本题考查对抑商的表现的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解的能力。

10.【答案】B

【解析】

材料“清江南地区有蚕桑与丝织专业市镇25个,米粮专业市镇13个,棉花与棉纺织专业市镇52个”说明城市专业化趋势出现,故B正确。

AC材料无法体现,排除。

材料没有显示雇佣与被雇佣关系的相关信息,排除D。

故选:B。

本题考查明清时期商业发展的相关知识。透过现象看本质是解决问题的关键。

本题考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

11.【答案】B

【解析】

一定时期的思想是由这一时期的政治经济决定的。我国古代自然经济占统治地位,儒家思想强调重义轻利,但到了明清以后却发生了变化,商品经济发达,产生了资本主义萌芽,冲击了传统的思想观念。郑板桥本人制定了自己的润格,是平等自由思想的反映,故B正确。

ACD不符合材料的主旨,排除。

故选:B。

本题考查明朝商业发展的相关知识。透过现象看本质是解决问题的关键。

本题考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

12.【答案】C

【解析】

“广州西郊迁入大量来白海边的渔民、乡民,这些地方逐渐成为摆卖鱼虾、桨橹等商品的圩市,房屋店铺逐渐成行成市,称力“移民市”。后来清廷为安抚民心,改“移”为“宜”,并刻“宜民市”石匾”表明宜民市的设置源于海禁政策使大量渔民内迁,故C正确;

A太过绝对,排除;

BD材料未体现,排除。

故选:C。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,解题的关键是“广州西郊迁入大量来白海边的渔民、乡民,这些地方逐渐成为摆卖鱼虾、桨橹等商品的圩市,房屋店铺逐渐成行成市,称力“移民市”。后来清廷为安抚民心,改“移”为“宜”,并刻“宜民市”石匾”。

本题难度中档,考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,妨碍了海外市场的扩展,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽的滋长。

13.【答案】C

【解析】

从经济的角度看明清时期的中国已处于“近代的前夜”。根据所学知识这里的近代前夜指的是从封建社会向资本主义社会转变的阶段,促成这一因素主要是由于资本主义萌芽。而资本主义萌芽的标志是苏州地方出现以丝织业的”机户”,雇佣机工生产。“机户出资,机工出力”。

故选:C。

本题考查的是资本主义萌芽。这是高考的重要考点,学习时要注意学习其原因、标志、影响、及缓慢发展的原因等。

明朝中后叶,在一些经济发达地区出现了为购买劳动力增值利润而进行的商品生产以及以自由雇佣劳动为特征的工场手工业经营形式,这是一种前所未有的资本主义生产因素。其实质是农耕社会中孕育的资本主义生产关系的雏形。

14.【答案】A

【解析】

注意限定信息“根本原因”,鸦片战争后外国商品滞销,究其原因大致有外国侵华势力主要是在东南沿海地区,外国商品与中国人的习惯不尽相符,鸦片走私削弱中国人民的购买力,其中根本原因是自然经济的顽强抵制,故A项正确。

BCD三项均不是根本原因,应排除。

故选:A。

本题考查列强的入侵。需要掌握外国商品在中国滞销的原因。解题的关键是注意限定信息“根本原因”,结合自然经济的特点分析即可。

本题考查对外国商品在中国滞销的原因的把握,旨在考查学生调用所学知识分析理解的能力。

15.【答案】A

【解析】

A.材料表明中国越来越多的丝茶出口到国外,提高了中国农产品的商品化程度,这反映出中国成为资本主义世界市场的附庸,故A项正确;

B.丝茶大量出口体现了鸦片战争后外国资本主义对中国的经济掠夺,它刺激了中国茶叶、蚕桑种植区的扩大和商品化经济的发展,故B项逻辑错误;

C.说法错误,错在“主导地位”;

D.农村自然经济解体范围逐步扩大不一定会导致茶叶、生丝出口数量增加,故D项错误。

故选:A。

本题主要考查近代中国经济的发展,要求学生结合列强对华经济侵略的影响来分析。

解答问题要搞清楚列强对华经济侵略的过程特征和影响,学生要有较强的结合所学知识分析材料的能力。

16.【答案】D

【解析】

“1873年唐廷枢上任,在短短三年间,招徕商股、整章建制、购买洋船、开拓海内外航线,使招商局的航运事业蒸蒸日上,打破了外国轮船公司在中国的垄断地位”表明洋务企业一定程度抵制外来经济侵略,故D正确;

A是在鸦片战争后,排除;

BC材料未体现,排除。

故选:D。

本题考查洋务运动,解题的关键是“1873年唐廷枢上任,在短短三年间,招徕商股、整章建制、购买洋船、开拓海内外航线,使招商局的航运事业蒸蒸日上,打破了外国轮船公司在中国的垄断地位”。

本题难度中档,考查洋务运动,中国第一批近代企业在洋务派倡导下出现了,这对外国的经济侵略起到了一定的抵制作用,对本国封建经济的瓦解也起到了一定的推动作用。

17.【答案】B

【解析】

“欧战正是“工商业发达之转机”,公布《维持工厂办法大纲七条》,规定糖类、棉毛织物等数十种制造厂家,均在维持之列”表明“欧战”为民族资本主义的发展提供了有利时机,故B正确;

AD材料未体现,排除;

C是在甲午战争之后,排除。

故选:B。

本题考查中国近代民族工业的发展,解题的关键是“欧战正是“工商业发达之转机”,公布《维持工厂办法大纲七条》,规定糖类、棉毛织物等数十种制造厂家,均在维持之列”。

本题难度中档,考查中国近代民族工业的发展,民族资本主义经济在国民经济中所占比重很小,始终没有成为中国社会经济的主导形式。

18.【答案】D

【解析】

“因不满北京官府衙门的勒索而到官府讲理,结果被以“私设磨房”“哄闹官署”等罪名“交刑部照例治罪”,他的面粉厂也被迫停业”这件事表明封建势力严重阻碍民族资本主义发展,故D正确;

ABC材料未体现,排除。

故选:D。

本题考查中国近代民族工业的发展,解题的关键是“因不满北京官府衙门的勒索而到官府讲理,结果被以“私设磨房”“哄闹官署”等罪名“交刑部照例治罪”,他的面粉厂也被迫停业”。

本题为中档题,考查中国近代民族工业的发展,民族资本主义工业是一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步。

19.【答案】A

【解析】

依据材料“自油松片以至点灯,自独轮车以至飞机,……都摩肩挨背的存在”等结合所学知识可知A正确。

B明显错误,排除。

CD材料不能体现,排除。

故选:A。

本题考查中国近代物质与生活习俗演变的相关知识。关键信息有:自油松片以至点灯,自独轮车以至飞机。

本题考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

20.【答案】B

【解析】

材料中“五四运动”后女性争取婚姻自由等现象增多主要是近代资本主义经济发展以及工业化冲击,故A属于原因,不合题意,排除。

西方自由民主思想传播影响民众思想变化,故C属于原因,不合题意,排除。

五四后新式教育推动思想解放与材料现象有关,故D属于原因,不合题意,排除。

五四运动后十年正是国民大革命以及国共十年对峙时期,人民民主制度确立是新中国成立之后,故B不属于原因,合题意。

故选:B。

本题考查近代中国生活习俗演变的相关知识。关键信息是:这些史实出现的原因不包括。

本题考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

21.【答案】B

【解析】

依据材料“今后将敷设无数之干线,以横贯全国各极端,使伊犁与山东恍如毗连,沈阳与广州语言相通,云南视太原将亲如兄弟焉,……则中国之前途,可永久适存于世界”可以看出孙中山认为铁路修筑有利于救亡图存,有助于增强民族意识,故B项正确。

ACD三项均在材料没有体现,排除。

故选:B。

本题考查孙中山的民主思想。需要需要掌握孙中山对铁路的修筑的认识。解题的关键是对“今后将敷设无数之干线,以横贯全国各极端,使伊犁与山东恍如毗连,沈阳与广州语言相通,云南视太原将亲如兄弟焉,……则中国之前途,可永久适存于世界”的分析理解。

本题考查对孙中山对铁路的修筑的认识的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解的能力。

22.【答案】B

【解析】

A.变法图强运动是1898年。

B.我们废除了科举考试,促进了近代学校教育的发展,从1906年开始创办公立图书馆,这适应了当时教育发展的要求。

C.当时的图书馆是政府创办的,并不是传播共和思想为主要宗旨。

D.科举制度是1905年被废除的。

故选:B。

本题主要考查我国教育事业的发展,要求学生结合我国教育事业发展的表现和影响来分析。

解答问题要搞清楚我国科举制变化的特点,还要搞清楚晚清时期教育发展的特征和影响。

23.【答案】D

【解析】

从表中可知,1956年全国所有制经济、集体所有制经济、公私合营经济所占比重达到92.7%,是由于三大改造实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,表明生产关系发生根本变化,故D正确;

A太过绝对,排除;

BC材料未体现,排除。

故选:D。

本题考查三大改造,解题的关键是看懂所有制结构对比表。

本题难度中档,考查三大改造,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。

24.【答案】D

【解析】

由材料中“在国家统一市场的领导下,将有计划地组织一部分自由市场,对所有商品,将实行按质分等论价办法”可以得出自由市场是社会主义统一市场的组成部分,这是中国社会主义建设理论的发展,是一次有益探索,故D项正确,B项错误。

中共八大召开是在1956年,人民公社化运动是1958年,故A项错误。

建立社会主义市场经济体制是在1992年,中共八大召开是在1956年,故C项错误。

故选:D。

本题考查中共八大。需要掌握中共八大的内容。解题的关键是对“在国家统一市场的领导下,将有计划地组织一部分自由市场,对所有商品,将实行按质分等论价办法”的分析理解。

本题考查对中共八大的内容的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

25.【答案】B

【解析】

A.从材料可以看出农业产值有所增加,但并不代表农民收入增加。

B.从材料可以看出重工业和轻工业比重下降,而农业比重上升,这是当时国民经济调整的措施产生的影响,是当时八字方针纠左的成效。

C.材料看不出优先发展重工业。

D.材料没有体现出大跃进的影响扩大。

故选:B。

本题主要考查国民经济的调整,要求学生结合国民经济调整的表现和影响来分析。

解答问题要搞清楚60年代国民经济调整的表现和特征,学生要有一定的结合所学知识,分析材料的能力。

26.【答案】B

【解析】

A.从材料的时间和内容可以看出,这是1978年,而我们的结束是1976年。

B.结合所学知识,我们可知,邓小平作的《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话,实际上成为十一届三中全会的主题报告。

C.材料主要是体现对思想解放的影响,不是对民主政治建设的影响。

D.成为中国在历史新时期治国安邦的总章程是1982年宪法的作用。

故选:B。

本题主要考查十一届三中全会,要求学生结合十一届三中全会的内容特征来分析。

解答本题,要搞清楚十一届三中全会的背景和内容特征,学生要有一定的,结合所学知识分析材料的能力。

27.【答案】B

【解析】

“五口通商口岸之一”“经济特区之一”“金砖国家峰会举办地”表明该城市是厦门,故B正确;

ACD均不是经济特区,排除。

故选:B。

本题考查对外开放,解题的关键是“五口通商口岸之一”“经济特区之一”“金砖国家峰会举办地”。

本题较容易,考查对外开放,经济特区的创建,是我国对外开放的重大举措,对吸收外资、引进技术、发展生产、推进经济体制改革起到了重大的作用,有力的推动了社会主义现代化建设

28.【答案】B

【解析】

1992年中共十四大确立市场经济体制目标,所以A不符合题意;

1984年后城市经济体制改革全面展开,中心环节是增强企业活力,把企业搞活,符合题意,所以B符合题意;

现代企业制度定义为以市场经济为基础,以企业法人制度为主体,以有限责任制度为核心,以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型企业制度。材料中并没有体现建立现代企业制度,所以排除C;

D材料没有体现,排除。

故选:B。

本题考查经济体制改革,解答的关键信息是“逐户核定企业的利润指标,允许他们在实现目标以后提留分享少量利润,作为企业的基金,并允许给职工发放少量奖金”、“目的”。

本题考查了建设有中国特色的社会主义,考查了经济体制改革,考查了学生运用知识解决问题的能力。

29.【答案】D

【解析】

“街面上熙熙攘攘,集市贸易非常活跃,出售的农副产品品种繁多。跑了五个生产队的二十多户人家,除了一户外,家家粮满囤、谷满仓,装满花生的麻袋堆成垛”上塘经济发展是由于扩大了农民的自主权,故D正确;

ABC是三大改造,排除。

故选:D。

本题考查农村经济体制改革,解题的关键是“街面上熙熙攘攘,集市贸易非常活跃,出售的农副产品品种繁多。跑了五个生产队的二十多户人家,除了一户外,家家粮满囤、谷满仓,装满花生的麻袋堆成垛”。

本题难度中档,考查农村经济体制改革,农村经济发展依赖于经济体制创新,十一届三中全会之后,农村的改革取得突破性的进展,家庭联产承包责任制的实行,农村人民公社的废除,城乡统筹发展等战略性决策的部署,对农村经济的发展有积极作用。

30.【答案】C

【解析】

材料反映的是1992年我国出现了下海潮,这主要是由于当时我国的经济体制发生了变化,改革开放进一步深化的结果。

故选:C。

本题主要考察改革开放,要求学生结合我国改革开放的过程特征来分析。

解答问题要搞清楚改革开放的过程特征和影响,学生要有一定的结合所学知识,理解材料的能力。

31.【答案】

【小题1】(1)第一小问的经营方式,根据材料一“春耕夏耘,秋获冬藏”并结合所学知识可以得出中国古代的生产经营方式是自耕农经济。第二小问的因素,根据材料一“水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改”并结合所学知识可以得出第二小问的答案。

(2)第一小问的背景,依据材料二中“玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长”以及“生齿殷繁,地土所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食维艰”等信息可从新的农作物引进、人口与土地矛盾角度归纳背景;第二小问的影响,结合所学知识围绕垦荒政策从社会矛盾、人口增加以及破坏环境等角度归纳答案。

故答案为:

(1)生产方式:自耕农经济(个体小农经济)。

因素:封建剥削重(赋税沉重);自然灾害;生活负担重;高利贷盘剥

(2)背景:人口压力加重;耕地利用接近极限;新的作物改变了土地利用的方式。

影响:有助于缓和社会矛盾;加速了人口增长;不利于环境保护。 【小题2】

【解析】

本题考查小农经济。考查中国古代的生产经营方式及其发展因素;清朝前期推行垦荒政策的背景及影响。需要掌握小农经济的发展以及不利因素;明清时期农业经济发展状况及其影响。

本题考查对中国古代农业经济相关知识的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、归纳概括、运用所学知识解决问题的能力。

32.【答案】【小题1】(1)通过材料我们可以看出近代民族工业主要分布在沿海地区,资本投入较小,以轻工业为主,技术力量薄弱。(2)通过材料我们可以看出新中国成立初期工业化建设的规划是要进行社会主义工业化建设,再根据所学知识,我们可知这一时期我国采取了优先发展重工业的方针。

(3)根据材料二五计划的指标,我们可以看出这一时期我国经济措施犯了左倾错误,主要是大跃进和人民公社化运动。对二五计划的评价,我们要从两方面来考虑,一方面反映了人民群众要求改变我国经济落后面貌的美好愿望,另一方面我们也要知道,二五计划违背了经济发展的客观规律,犯了左倾错误。

(4)通过材料并结合所学知识,我们可以看出,邓小平的观点是提出计划与市场都是经济手段,提出了社会主义的本质是解放发展生产力。根据所学知识,我们可知14大上提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

故答案为:

(1)特点:主要集中于轻工业;主要分布在东南沿海(通商口岸)地区;投资较少,力量薄弱。

(2)规划:社会主义工业化;优先发展重工业。(如回答“一五计划”也可酌情给分)

(3)措施:大跃进和人民公社化运动

评价:“二五”计划一方面反映了人民群众迫切要求改变经济落后面貌的愿望;另一方面违背了经济稳步发展的客观规律,存在急躁冒进的“左”倾错误。

(4)观点:计划和市场都是经济手段;社会主义的本质是解放生产力和发展生产力。

目标:建立社会主义市场经济体制。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】

本题考查中国近代经济的发展,主要考察近代民族工业发展的特点以及现在工业的发展,

解答本题的关键是那学生能够通过材料并结合所学知识来回答问题,考查学生对材料的解读能力,以及基础知识的运用能力。

33.【答案】

【小题1】(1)依据材料一“出于对用煤量的激增,清廷终于解除对火车头的禁令,并同意从英国购买两台3轴的水柜蒸汽机车”等结合所学知识可知:洋务派倡议修铁路;国内封建顽固势力、守旧势力极力反对。

(2)第一小问:依据材料二“中国的铁路比世界上最早建成的一批铁路晚了约半个世纪”、“中国土地上出现的第一条铁路是英国资本集团采取欺骗手段擅筑的吴淞铁路”等结合所学知识可知特点有:起步晚,发展缓慢;大量铁路权益被帝国主义侵占。第二小问:依据材料“这条长约十千米的运煤铁路,给中国朝野和各省绅商带来不小的影响,揭开了中国自建铁路的序幕”结合所学知识可知影响有:为工业化、近代化提供了有利条件;带来新旧观念的冲突和文明的碰撞;加强了国内不同地区的联系。

故答案为:

(1)态度:洋务派倡议修铁路;国内封建顽固势力、守旧势力极力反对。

(2)特点:起步晚,发展缓慢;大量铁路权益被帝国主义侵占。影响:为工业化、近代化提供了有利条件;带来新旧观念的冲突和文明的碰撞;加强了国内不同地区的联系。 【小题2】

【解析】

(1)本题考查清政府内部对在中国修筑铁路的不同态度。本题主要结合所学知识得出结论。

(2)本题考查中国晚清铁路建设的特点及对社会发展的影响。依据材料“中国的铁路比世界上最早建成的一批铁路晚了约半个世纪”等可以得出结论。

本题考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。本题具有一定的综合性,总体难度适中。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录