古诗词背诵《浣溪沙》课件 人教新课标 (共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词背诵《浣溪沙》课件 人教新课标 (共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 697.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-14 08:23:20 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。浣溪沙苏轼浣溪沙苏轼苏轼简介:

苏轼:(1037-1101年)我国北宋时期文学家、书画家。“唐宋八大家”之一。字子瞻,号东坡居士。宋代眉州(今四川省眉山市)人。父苏洵、弟苏辙都是著名文学家,世称“三苏”。诗、词和散文都代表北宋文学最高成就。 苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。北宋著名文学家、书画家、诗人,豪放派词人代表。汉族,眉州人,祖籍栾城。他与他的父亲苏洵(1009年—1066年)、弟弟苏辙(1039年—1112年) 皆以文学名世,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。又称曲子词、长短句、诗余,是配合宴乐乐曲而填写的歌诗。我国文学史上向来以唐诗、宋词并举 。可见它已成为我国宋代的主要文学样式。词又叫诗余,长短句。什么是词? 词牌,就是词的格式的名称。词的格式和律诗的格式不同:律诗只有四种格式,而词则总共有一千多个格式(这些格式称为词谱)。人们不好把它们称为第一式、第二式等等,所以给它们起了一些名字。这些名字就是词牌。有时候,几个格式合用一个词牌,因为它们是同一个格式的若干变体;有时候,同一个格式而有几个名称,因为各家叫名不同罢了。 词的特点词的形式有以下特点: 1、每首词都有一个表示音乐性的词调(词牌)。一般说,词调并不是词的题目,常在词调下面另加题目,或者还写上一段小序。

2、词一般都分两段(叫做上下片或上下阕),不分段或分段较多的是极少数。

3、一般词调的字数和句子的长短都是固定的,有一定的格式。

4、词的句式参差不齐,基本上是长短句。

5、词中声韵的规定特别严格,用字要分平仄,每个词调的平仄都有所规定,各不相同。作词背景 苏轼当年因为“乌台诗案”被关在狱中,幸得众人相救,最终被贬黄州作团练副使。幸而苏轼生性旷达,并不因此而绝望颓丧,他得到黄州郡守的许多关照,也得到老朋友马正卿的相助,最后在城东沙湖营防废地买来数十亩荒田,开荒种地,自食其力。 在这期间,结识好友庞安,这首诗就是在与庞安游玩清泉寺时有感而发的。写作原因 有趣的是,这两首诗使苏轼逢凶化吉,死里逃生。当年苏轼因“乌台诗案”被投狱中,绝望之余作此诗,传到宋神宗手里,神宗看后大为感动,对他从轻发落,贬到黄州。这就有了苏子泛舟赤壁,忆古抚今,千古佳作《念奴娇·赤壁怀古》及前后《赤壁赋》也得以诞生。浣溪沙

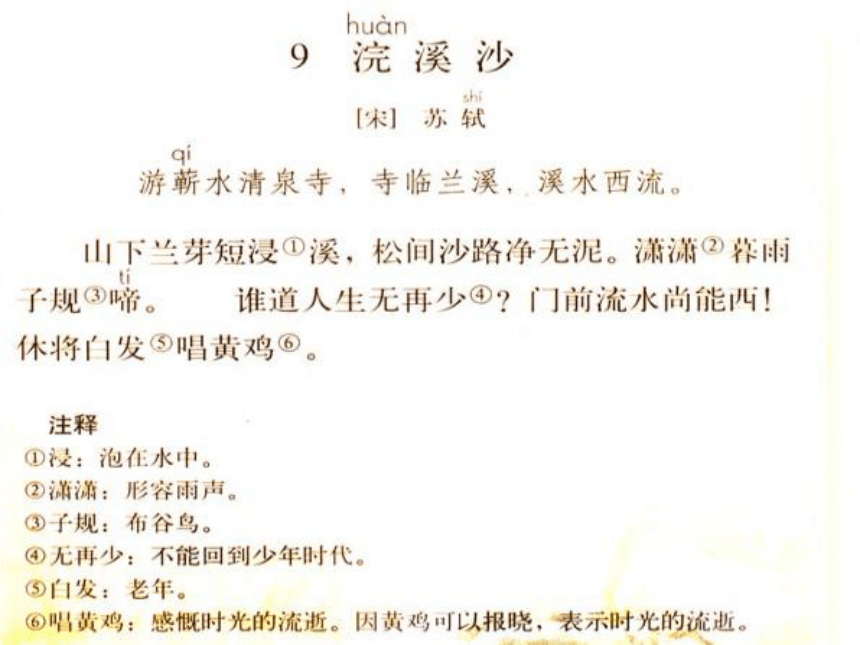

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

苏 轼

山下兰芽短浸溪,

松间沙路净无泥,

萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?

门前流水尚能西!

休将白发唱黄鸡。读一读山下兰芽/短浸溪,

松间沙路/净无泥。

潇潇暮雨/子规啼。

谁道/人生/无再少?

门前流水/尚能西!

休将/白发/唱黄鸡。理解诗词的方法:1.结合注释或工具书理解词语意思。

2连词成句。(替换文言词、插入必要词。为了通顺明了,可适当调换词语位置。)

3. 通过了解诗人所处的时代背景 上片重点写了眼前的景物,有哪些?从哪几个角度描绘了几幅画面?按照什么顺序?能否根据景物推断出诗人所写的是哪个季节?环境是静寂还是喧闹的? 1、 兰芽 沙路 暮雨 子规3、从低到高顺序4、时间是早春或三月。“兰芽短和子规啼”2、视觉、听觉

三幅:兰芽浸溪,沙路无泥, 子规暮啼 5、静寂。以动衬静请同学们根据课文注释翻译上片山脚下兰草嫩芽入小溪,

松林间小路清沙净无泥,

傍晚细雨中杜鹃阵阵啼。

上片写了什么样的风光和环境?有什么效果?

上片写暮春三月兰溪幽雅的风光和环境:山下小溪潺潺,岸边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼芽。松林间的沙路,仿佛经过清泉冲刷,一尘不染,异常洁净。傍晚细雨潇潇,寺外传来了杜鹃的啼声。

作者选取几种富有特征的景物,描绘出一幅明丽、清新的风景画,令人身临其境,心旷神怡,表现出词人爱悦自然、执着人生的情怀。 下片:

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。 谁说人老不可再年少?

门前流水还能执著奔向西!

因此根本用不着为自己的白发苍颜而叹气伤感,说什么时光不再,仅听听黄鸡的叫鸣声就可以了。反用其意,劝阻人们不要徒发自伤衰老之叹。表现了作者热爱生活、旷达乐观的性格。“黄鸡”的本意是指黄鸡报晓,在诗中是指什么?

唐代诗人白居易《醉歌》中有“听唱黄鸡与白日”句,意思是说,黄鸡催晓,白日西落,时光流逝,人生易老。苏轼在这里却说“休将白发 唱黄鸡”,有何用意?代指时间,时光流逝下片用了什么表达方式?表达了什么? 下片迸发出使人感奋的议论。这种议论不是抽象的,概念化的,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。“谁道人生无再少?门前流水尚能西!”两句,以借喻回答。结尾两句以溪水西流的个别现象,即景生感,借端抒怀,自我勉励,

表达出词人虽处困境而老当益壮、自强不息的精神。上片写景兰芽浸溪

路静无泥暮雨萧萧

子规轻啼下片抒情门前流水尚能西

休将白发唱黄鸡

自然的美景和生机令人心旷神怡。

不要徒发衰老之叹。小结这首词:

这是一首触景生慨、蕴含人生哲理的小词,体现了作者热爱生活、乐观旷达的人生态度。 赏析:作者面对着眼前西流的兰溪水,产生了奇妙的遐想:既然溪水可以西流,人为什么不可以重新拥有青春年华呢?人生之“再少”,是保持一种年轻的乐观的心态。因为人并不能改变这个世界;人所能改变的,仅仅是对这个世界的态度和看法。作者尾句认为即使到了暮年,也不应有那种“黄鸡催晓”、朱颜已失的衰颓心态,体现了作者旷达振作的精神状态。 全词的特点是即景抒情,写景纯用白描,细致淡雅;抒情昂扬向上,富有哲理。

我们已经学过了几首词,同学们你们还记得词的哪些相关知识呢?让我们交流一下吧。词的特点词的形式有以下特点: 1、每首词都有一个表示音乐性的词调(词牌)。一般说,词调并不是词的题目,常在词调下面另加题目,或者还写上一段小序。

2、词一般都分两段(叫做上下片或上下阕),不分段或分段较多的是极少数。

3、一般词调的字数和句子的长短都是固定的,有一定的格式。

4、词的句式参差不齐,基本上是长短句。

5、词中声韵的规定特别严格,用字要分平仄,每个词调的平仄都有所规定,各不相同。课堂练习:

1、你能说出几个我们学过的词牌吗?

2、试着背诵一首我们学过的词。 西江月·夜行黄沙道中 [宋]辛弃疾 明月别枝惊鹊, 清风半夜鸣蝉。 稻花香里说丰年, 听取蛙声一片。 七八个星天外, 两三点雨山前。 旧时茅店社林边, 路转溪桥忽见。作业:

收集整理我们小学阶段学过的词,并背诵。

苏轼:(1037-1101年)我国北宋时期文学家、书画家。“唐宋八大家”之一。字子瞻,号东坡居士。宋代眉州(今四川省眉山市)人。父苏洵、弟苏辙都是著名文学家,世称“三苏”。诗、词和散文都代表北宋文学最高成就。 苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。北宋著名文学家、书画家、诗人,豪放派词人代表。汉族,眉州人,祖籍栾城。他与他的父亲苏洵(1009年—1066年)、弟弟苏辙(1039年—1112年) 皆以文学名世,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。又称曲子词、长短句、诗余,是配合宴乐乐曲而填写的歌诗。我国文学史上向来以唐诗、宋词并举 。可见它已成为我国宋代的主要文学样式。词又叫诗余,长短句。什么是词? 词牌,就是词的格式的名称。词的格式和律诗的格式不同:律诗只有四种格式,而词则总共有一千多个格式(这些格式称为词谱)。人们不好把它们称为第一式、第二式等等,所以给它们起了一些名字。这些名字就是词牌。有时候,几个格式合用一个词牌,因为它们是同一个格式的若干变体;有时候,同一个格式而有几个名称,因为各家叫名不同罢了。 词的特点词的形式有以下特点: 1、每首词都有一个表示音乐性的词调(词牌)。一般说,词调并不是词的题目,常在词调下面另加题目,或者还写上一段小序。

2、词一般都分两段(叫做上下片或上下阕),不分段或分段较多的是极少数。

3、一般词调的字数和句子的长短都是固定的,有一定的格式。

4、词的句式参差不齐,基本上是长短句。

5、词中声韵的规定特别严格,用字要分平仄,每个词调的平仄都有所规定,各不相同。作词背景 苏轼当年因为“乌台诗案”被关在狱中,幸得众人相救,最终被贬黄州作团练副使。幸而苏轼生性旷达,并不因此而绝望颓丧,他得到黄州郡守的许多关照,也得到老朋友马正卿的相助,最后在城东沙湖营防废地买来数十亩荒田,开荒种地,自食其力。 在这期间,结识好友庞安,这首诗就是在与庞安游玩清泉寺时有感而发的。写作原因 有趣的是,这两首诗使苏轼逢凶化吉,死里逃生。当年苏轼因“乌台诗案”被投狱中,绝望之余作此诗,传到宋神宗手里,神宗看后大为感动,对他从轻发落,贬到黄州。这就有了苏子泛舟赤壁,忆古抚今,千古佳作《念奴娇·赤壁怀古》及前后《赤壁赋》也得以诞生。浣溪沙

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

苏 轼

山下兰芽短浸溪,

松间沙路净无泥,

萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?

门前流水尚能西!

休将白发唱黄鸡。读一读山下兰芽/短浸溪,

松间沙路/净无泥。

潇潇暮雨/子规啼。

谁道/人生/无再少?

门前流水/尚能西!

休将/白发/唱黄鸡。理解诗词的方法:1.结合注释或工具书理解词语意思。

2连词成句。(替换文言词、插入必要词。为了通顺明了,可适当调换词语位置。)

3. 通过了解诗人所处的时代背景 上片重点写了眼前的景物,有哪些?从哪几个角度描绘了几幅画面?按照什么顺序?能否根据景物推断出诗人所写的是哪个季节?环境是静寂还是喧闹的? 1、 兰芽 沙路 暮雨 子规3、从低到高顺序4、时间是早春或三月。“兰芽短和子规啼”2、视觉、听觉

三幅:兰芽浸溪,沙路无泥, 子规暮啼 5、静寂。以动衬静请同学们根据课文注释翻译上片山脚下兰草嫩芽入小溪,

松林间小路清沙净无泥,

傍晚细雨中杜鹃阵阵啼。

上片写了什么样的风光和环境?有什么效果?

上片写暮春三月兰溪幽雅的风光和环境:山下小溪潺潺,岸边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼芽。松林间的沙路,仿佛经过清泉冲刷,一尘不染,异常洁净。傍晚细雨潇潇,寺外传来了杜鹃的啼声。

作者选取几种富有特征的景物,描绘出一幅明丽、清新的风景画,令人身临其境,心旷神怡,表现出词人爱悦自然、执着人生的情怀。 下片:

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。 谁说人老不可再年少?

门前流水还能执著奔向西!

因此根本用不着为自己的白发苍颜而叹气伤感,说什么时光不再,仅听听黄鸡的叫鸣声就可以了。反用其意,劝阻人们不要徒发自伤衰老之叹。表现了作者热爱生活、旷达乐观的性格。“黄鸡”的本意是指黄鸡报晓,在诗中是指什么?

唐代诗人白居易《醉歌》中有“听唱黄鸡与白日”句,意思是说,黄鸡催晓,白日西落,时光流逝,人生易老。苏轼在这里却说“休将白发 唱黄鸡”,有何用意?代指时间,时光流逝下片用了什么表达方式?表达了什么? 下片迸发出使人感奋的议论。这种议论不是抽象的,概念化的,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。“谁道人生无再少?门前流水尚能西!”两句,以借喻回答。结尾两句以溪水西流的个别现象,即景生感,借端抒怀,自我勉励,

表达出词人虽处困境而老当益壮、自强不息的精神。上片写景兰芽浸溪

路静无泥暮雨萧萧

子规轻啼下片抒情门前流水尚能西

休将白发唱黄鸡

自然的美景和生机令人心旷神怡。

不要徒发衰老之叹。小结这首词:

这是一首触景生慨、蕴含人生哲理的小词,体现了作者热爱生活、乐观旷达的人生态度。 赏析:作者面对着眼前西流的兰溪水,产生了奇妙的遐想:既然溪水可以西流,人为什么不可以重新拥有青春年华呢?人生之“再少”,是保持一种年轻的乐观的心态。因为人并不能改变这个世界;人所能改变的,仅仅是对这个世界的态度和看法。作者尾句认为即使到了暮年,也不应有那种“黄鸡催晓”、朱颜已失的衰颓心态,体现了作者旷达振作的精神状态。 全词的特点是即景抒情,写景纯用白描,细致淡雅;抒情昂扬向上,富有哲理。

我们已经学过了几首词,同学们你们还记得词的哪些相关知识呢?让我们交流一下吧。词的特点词的形式有以下特点: 1、每首词都有一个表示音乐性的词调(词牌)。一般说,词调并不是词的题目,常在词调下面另加题目,或者还写上一段小序。

2、词一般都分两段(叫做上下片或上下阕),不分段或分段较多的是极少数。

3、一般词调的字数和句子的长短都是固定的,有一定的格式。

4、词的句式参差不齐,基本上是长短句。

5、词中声韵的规定特别严格,用字要分平仄,每个词调的平仄都有所规定,各不相同。课堂练习:

1、你能说出几个我们学过的词牌吗?

2、试着背诵一首我们学过的词。 西江月·夜行黄沙道中 [宋]辛弃疾 明月别枝惊鹊, 清风半夜鸣蝉。 稻花香里说丰年, 听取蛙声一片。 七八个星天外, 两三点雨山前。 旧时茅店社林边, 路转溪桥忽见。作业:

收集整理我们小学阶段学过的词,并背诵。

同课章节目录

- 第一组

- 1 文言文两则(学弈,两小儿辩日)

- 2 匆匆

- 3 桃花心木

- 4* 顶碗少年

- 5* 手指

- 第二组

- 6 北京的春节

- 7* 藏戏

- 8* 各具特色的民居

- 第三组

- 9 十六年前的回忆

- 10* 灯光

- 11 为人民服务

- 12* 一夜的工作

- 第四组

- 13 卖火柴的小女孩

- 14 凡卡

- 15* 《鲁滨孙漂流记》

- 16* 《汤姆·索亚历险记》

- 第五组

- 17 跨越百年的美丽

- 18* 千年梦圆在今朝

- 19 真理诞生于一百个问号之后

- 20* 我最好的老师

- 第六组

- 成长足迹

- 依依惜别

- 古诗词背诵

- 1 七步诗

- 2 鸟鸣涧

- 3 芙蓉楼送辛渐

- 4 江畔独步寻花

- 5 石灰吟

- 6 竹石

- 7 闻官军收河南河北

- 8 已亥杂诗

- 9 浣溪沙

- 10 卜算子·送鲍浩然之浙东