2018-2019学年苏教版必修二生物的进化测试卷 单元测试

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年苏教版必修二生物的进化测试卷 单元测试 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 296.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-05-15 15:18:36 | ||

图片预览

文档简介

《生物的进化》测试卷

一、选择题(共20题,每题2.5分,共50分)

1.下列哪项不是拉马克进化学说的观点( )

A.物种是可变的,所有现存的物种都是从其他物种演变而来的

B.生物本身存在由低级向高级连续发展的内在趋势

C.环境变化是物种变化的原因,适应是自然选择的结果

D.用进废退和获得性遗传是生物进化的主要原因

1.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。拉马克认为,物种是可变的,所有现存的物种都是从其他物种演变而来的,生物本身存在由低级向高级连续发展的内在趋势,环境变化是物种变化的原因,A、B两项正确;适应是自然选择的结果是达尔文的观点,C项错误;生物各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传。器官用得越多就越发达,器官废而不用,就会造成形态上的退化,D项正确。

2.下列不属于达尔文进化学说观点的是( )

A.现存的生物都起源于共同的祖先

B.适者生存,不适者被淘汰的过程叫自然选择

C.生存斗争包括生物之间、生物与无机环境之间的斗争

D.少数变异是定向的,多数变异是不定向的

2.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。达尔文认为,现存的生物是由共同的祖先进化而来的,A项正确;在生存斗争中,适者生存不适者被淘汰,这个过程叫自然选择,B项正确;生存斗争不仅包括生物之间的斗争,还包括生物与无机环境之间的斗争,C项正确;变异都是不定向的,D项错误。

3.仔细分析下列现象,除哪项外都符合拉马克的进化学说( )

A.啄木鸟的长喙是长期啄食树内昆虫,反复伸长的结果

B.在暗洞中生活的鼹鼠,因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐行进的习性

D.狼和鹿通过相互选择而共同进化

3.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。拉马克进化学说的主要观点是用进废退和获得性遗传,A、B、C三项符合该观点,而D项是自然选择学说的观点。

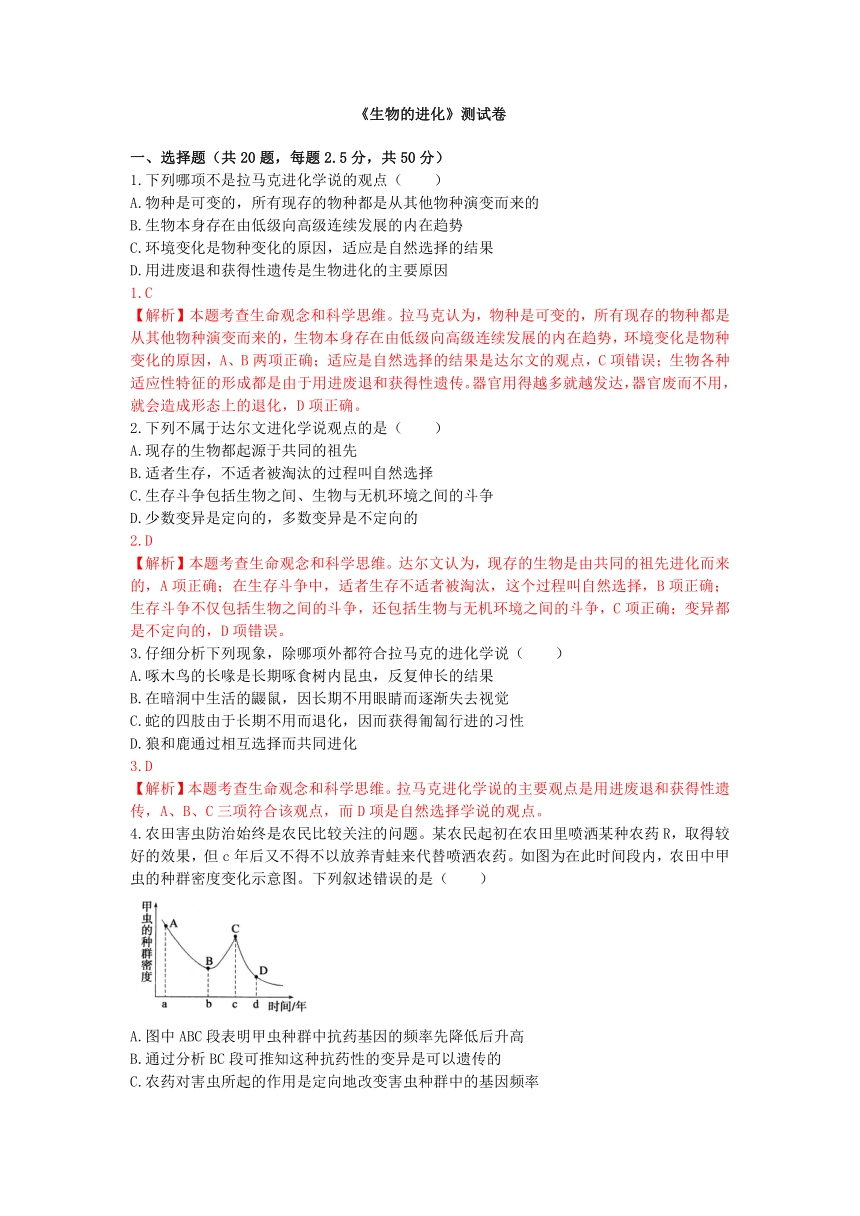

4.农田害虫防治始终是农民比较关注的问题。某农民起初在农田里喷洒某种农药R,取得较好的效果,但c年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药。如图为在此时间段内,农田中甲虫的种群密度变化示意图。下列叙述错误的是( )

A.图中ABC段表明甲虫种群中抗药基因的频率先降低后升高

B.通过分析BC段可推知这种抗药性的变异是可以遗传的

C.农药对害虫所起的作用是定向地改变害虫种群中的基因频率

D.如果a~d年间都为农药防治期,c年后可能是农民更换了农药的种类

4.A

【解析】本题考查生命观念、科学思维和社会责任等核心素养。分析曲线可知,图中ABC段由于农药R的选择作用,导致害虫数量先降低后升高,表明甲虫种群中抗药基因的频率逐渐升高,A项错误;通过分析BC段可推知这种抗药性的变异是可以遗传的,B项正确;农药对害虫所起的选择作用可定向地改变害虫种群中的基因频率,C项正确;如果a~d年间都为农药防治期,c年后害虫种群密度下降的原因可能是农民更换了农药的种类,D项正确。

5.现代生物进化理论与达尔文进化论的不同点是( )

A.变异是自然选择的原材料 B.个体是生物进化的基本单位

C.种群是生物进化的基本单位 D.适者生存,不适者被淘汰

5.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组产生进化的原材料,自然选择决定进化的方向。而达尔文的进化论认为个体是生物进化的基本单位,故选C。

6.有关生物进化理论的说法错误的是( )

A.自然选择通过改变种群的基因型频率,使种群定向进化

B.地理隔离使同种生物不同种群间不能进行基因交流

C.自然选择可以定向改变种群的基因频率

D.种群基因频率的改变是生物进化的标志

6.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。自然选择通过改变种群的基因频率使种群定向进化,A项错误;地理隔离使同种生物不同种群间的个体无法相遇,使得种群间不能进行基因交流,B项正确;自然选择使种群的基因频率发生定向改变,C项正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,D项正确。

7.若在果蝇种群中,XB的基因频率为80%,Xb的基因频率为20%,雌雄果蝇数相等,理论上XbXb、XbY的基因型频率依次为( )

A.1%, 2% B.8%, 8% C.2%, 10% D.2%, 8%

7.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。雌性果蝇中,XbXb的频率为Xb频率的平方,即4%(占雌性的4%),但雌性占总数的1/2,则XbXb的频率为4%×1/2=2%。由于雄性果蝇只有一条X性染色体,则雄果蝇的Xb基因频率就是基因型XbY的频率,为20%(占雄性的20%),但雄性占总数的1/2,则XbY的频率为20%×1/2=10%。

8.一个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群,经过连续n代自交,获得的子代中,Aa的频率为(1/2)n,AA和aa的频率均为(1/2)[1-(1/2)n]。根据现代生物进化理论,可以肯定该种群在这些年中( )

① 发生了隔离 ② 发生了基因突变 ③ 发生了自然选择

④ 发生了基因型频率的改变 ⑤ 没有发生生物进化

A.④⑤ B.①②③④ C.②③④ D.②③⑤

8.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。该种群的初始状态豌豆的基因型全部为Aa,因此该种群的基因频率为:A=a=50%。经过n代自交后,Aa=(1/2)n,AA=aa=(1/2)[1-(1/2)n];因此自交n代后,A的基因频率与a的基因频率相等,即为:A=a=(1/2)[1-(1/2)n]+1/2×(1/2)n=50%,由此可以看出,种群在这些年中种群的基因频率并没有改变。该种群没有发生隔离,①错误;该种群中没有产生新基因,因此没有发生基因突变,②错误;该种群的基因频率没有发生改变,可见没有发生自然选择,③错误;连续n代自交,获得的子代中,Aa频率为(1/2)n,AA和aa的频率均为(1/2)[1-(1/2)n],可见基因型频率发生了改变,④正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,该种群基因频率没有发生改变,说明生物没有发生进化,⑤正确。

9.下表为科研小组对某地不同时期(分别用甲、乙表示)地雀种群的个体数和有关基因型的变化情况调查汇总的结果。下列有关分析错误的是( )

甲

基因型

AATT

AaTT

aaTT

AATt

AaTt

aaTt

AAtt

Aatt

aatt

总数

个体数

40

50

6

30

18

4

21

38

3

210

乙

基因型

AATT

AaTT

aaTT

个体数

166

118

16

300

A.甲时期的基因突变不同于乙时期

B.甲时期种群的基因库大于乙时期

C.两个时期种群的进化方向都是由自然选择决定

D.由甲时期到乙时期发生了生物进化

9.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。分析表中数据可知,甲时期的基因突变既存在A与a间的基因突变,也存在T与t间的基因突变,而乙时期只存在A与a间的基因突变,A项正确;甲时期的基因库大小为210x4=840,乙时期基因库大小为300x4=1200,基因库的大小与种群个数相关,不是由基因型的种类所决定的,甲时期种群的基因库小于乙时期,B项错误;两个时期种群的进化方向都是由自然选择决定,C项正确;甲时期A的基因频率为[(40+30+21) ×2+(50+18+38) ×1]/(210x2)=0.683,a生物基因频率=0.317;乙时期A的基因频率为(166x2+118x1)/(300x2)=0.75,a的基因频率=0.25;生物进化的实质是种群基因频率的改变,所以由甲时期到乙时期发生了生物进化,D项正确。

10.(2018海南卷)为判断生活在不同地区的两个种群的鸟是否属于同一物种,下列做法合理的是( )

A.了解这两个种群所在地区之间的距离后作出判断

B.观察这两个种群个体之间是否存在生殖隔离现象

C.将两个种群置于相同环境条件下,比较其死亡率

D.将两个种群置于相同环境条件下,比较其出生率

10.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。根据现代生物进化理论,若两个种群之间形成了生殖隔离,即两者不能交配,或交配的后代不育,则两个种群属于不同物种。

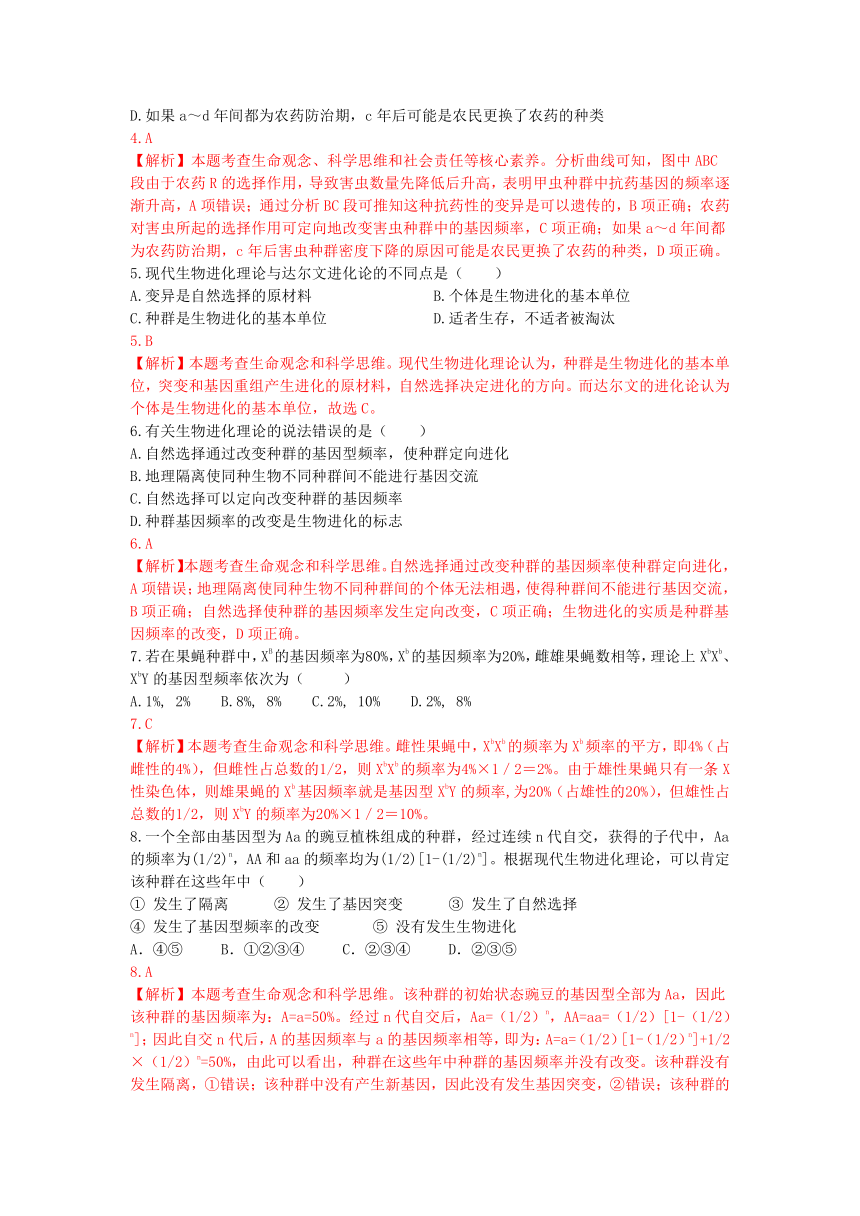

11.已知A、a是一对等位基因。下图①~③分别表示某种动物存在地理隔离的3个不同的种群A基因频率的变化情况,3个种群的初始个体数依次为26,260和2600。有关分析错误的是( )

A.种群越小基因的丧失对该基因频率的影响越大

B.②在125代时aa个体约占总数的25%

C.150代后3个种群之间可能出现生殖隔离

D.自然选择使A基因频率发生定向改变

11.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。由图可以直接看出,三个种群的起始A的基因频率差别不大,经过自然选择后,种群①(26个初始个体)中A的基因频率变化最大,种群③(2600个初始个体)中A的基因频率变化最小,说明种群越小基因的丧失对该基因频率的影响越大,A项正确;据图可知,②在125代时A的基因频率是75%,则a的基因频率是25%,aa的基因型频率是25%×25%=6.25%,B项错误;长期的地理隔离后,种群的基因频率可能发生较大的差异而导致生殖隔离,C项正确;不同的环境选择下,A的基因频率发生了较大的改变,说明自然选择能使基因频率发生定向改变,D项正确。

12.某一野生动物种群的栖息场所被两条交叉的高速公路分割成4块,由此形成4个完全独立的种群。下列相关叙述正确的是( )

A.这4个种群的突变和基因重组对彼此的基因频率有影响

B.个体的迁入和迁出、出生和死亡对该种群的基因频率没有影响

C.髙速公路的开通会诱导4个种群发生不同的变异及进化

D.自然选择通过作用于个体从而引起种群基因频率的改变

12.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。不同种群形成不同的基因库,4个独立的、互不干扰的种群各自因突变和重组导致的基因频率改变是互不相关的,A项错误;基因频率是种群内某种基因占该基因全部等位基因的比率;如果某种群的个体数因各种原因而改变,则必然影响种群基因库中某些基因的个数和其全部等位基因的个数,所以个体的迁入和迁出、出生和死亡对该种群的基因频率有影响,B项错误;4个种群发生的变异具有不定向性,且高速公路的开通与否也不是诱导种群发生变异的因素,C项错误;自然选择通过作用于个体的表现型从而引起种群基因频率的改变,D项正确。

13.(2018江苏卷)下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.群体中近亲繁殖可提高纯合体的比例

B.有害突变不能成为生物进化的原材料

C.某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种

D.若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变

13.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。群体中的近亲携带相同基因的可能性较大,因此近亲结婚可以提高后代纯合子的比例,A项正确;突变包括基因突变和染色体变异,大多数是有害的,可以为生物进化提供大量的选择材料,B项错误;某种群生物产生新基因后改变了种群的基因频率,说明生物进化了,而新物种形成的标志是生殖隔离,C项错误;虽然没有其他因素的影响,但是由于群体数量较少,因此小群体的基因频率在各代可能会发生改变,D项错误。

14.澳大利亚某小岛上生活着两种植物,研究认为早在200万年前它们的共同祖先迁移到该岛时,a部分生活在pH较高的石灰岩上,开花较早;b部分生活在pH较低的火山灰上,开花较晚。由于花期不同,不能相互授粉,经过长期演变,最终形成两个不同的物种。下列有关叙述正确的是( )

A.最初迁移到该岛时,两个种群的基因库差别较大

B.从200万年前至今植物a部分没有发生基因频率的改变

C.花期不同阻碍了基因交流,最终形成了生殖隔离

D.若将这两种植物种植在同一环境中,能杂交产生可育后代

14.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。最初迁移到该岛时两个种群的基因库差别不大,A项错误;新物种的形成是生物进化的结果,生物进化的实质是种群基因频率的改变,B项错误;花期不同阻碍了种群间的基因交流,最终形成了生殖隔离,形成两个不同的物种,C项正确;不同的物种由于存在生殖隔离,因此不能杂交,即使杂交也不能产生可育后代,D项错误。

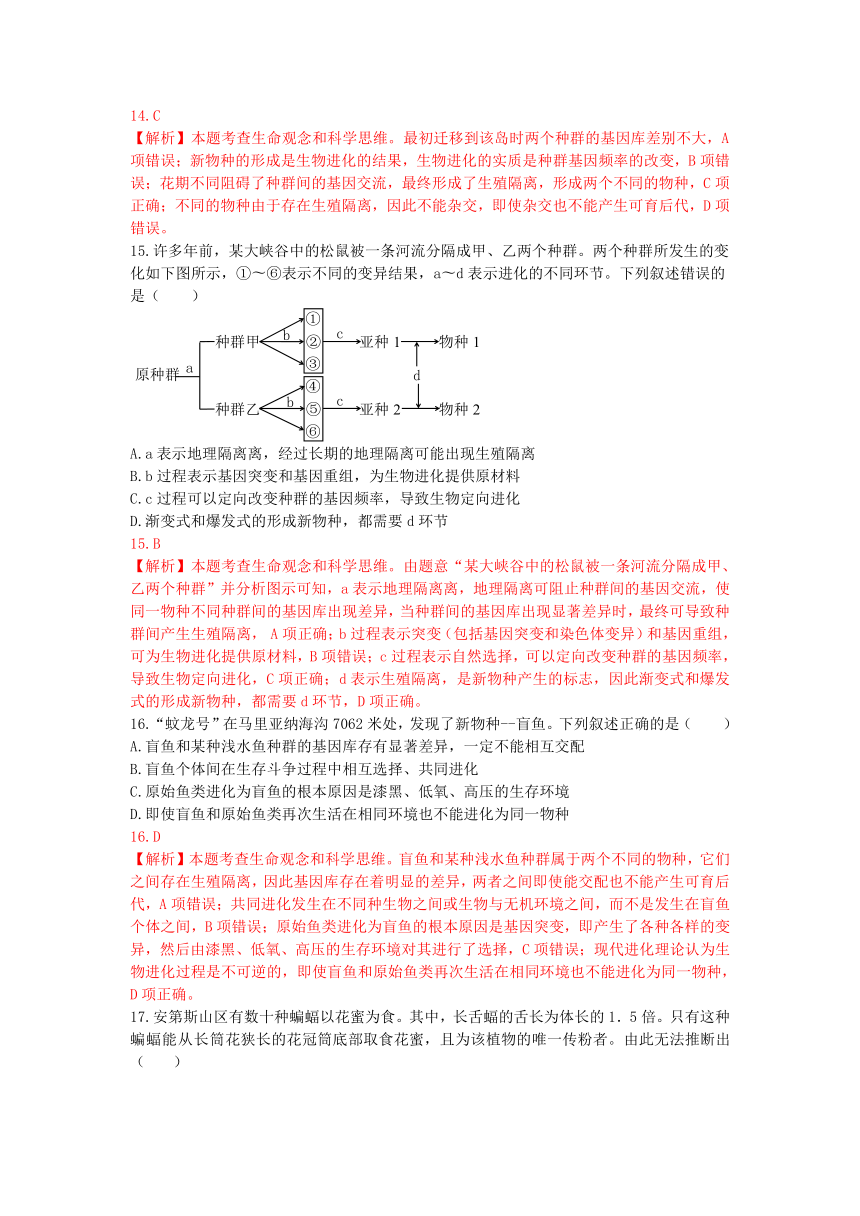

15.许多年前,某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成甲、乙两个种群。两个种群所发生的变化如下图所示,①?⑥表示不同的变异结果,a?d表示进化的不同环节。下列叙述错误的是( )

A.a表示地理隔离离,经过长期的地理隔离可能出现生殖隔离

B.b过程表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

C.c过程可以定向改变种群的基因频率,导致生物定向进化

D.渐变式和爆发式的形成新物种,都需要d环节

15.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。由题意“某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成甲、乙两个种群”并分析图示可知,a表示地理隔离离,地理隔离可阻止种群间的基因交流,使同一物种不同种群间的基因库出现差异,当种群间的基因库出现显著差异时,最终可导致种群间产生生殖隔离, A项正确;b过程表示突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组,可为生物进化提供原材料,B项错误;c过程表示自然选择,可以定向改变种群的基因频率,导致生物定向进化,C项正确;d表示生殖隔离,是新物种产生的标志,因此渐变式和爆发式的形成新物种,都需要d环节,D项正确。

16.“蚊龙号”在马里亚纳海沟7062米处,发现了新物种--盲鱼。下列叙述正确的是( )

A.盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库存有显著差异,一定不能相互交配

B.盲鱼个体间在生存斗争过程中相互选择、共同进化

C.原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是漆黑、低氧、高压的生存环境

D.即使盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种

16.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。盲鱼和某种浅水鱼种群属于两个不同的物种,它们之间存在生殖隔离,因此基因库存在着明显的差异,两者之间即使能交配也不能产生可育后代,A项错误;共同进化发生在不同种生物之间或生物与无机环境之间,而不是发生在盲鱼个体之间,B项错误;原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是基因突变,即产生了各种各样的变异,然后由漆黑、低氧、高压的生存环境对其进行了选择,C项错误;现代进化理论认为生物进化过程是不可逆的,即使盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种,D项正确。

17.安第斯山区有数十种蝙蝠以花蜜为食。其中,长舌蝠的舌长为体长的1.5倍。只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部取食花蜜,且为该植物的唯一传粉者。由此无法推断出( )

A.长舌有助于长舌蝠避开与其他蝙蝠的竞争

B.长筒花可以在没有长舌蝠的地方繁衍后代

C.长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果

D.长舌蝠和长筒花相互适应,共同(协同)进化

17.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。只有长舌蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部摄食花蜜,且为该植物的唯一传粉者,这是长舌蝙蝠和长筒花相互选择、相互适应,共同进化的结果。同时通过这种的生活方式也减弱了长舌蝙蝠与其他蝙蝠的竞争,长舌蝙蝠是长筒花的唯一传粉者,故必须在有长舌蝙蝠生存的地方长筒花才能繁殖后代。

18.通过化石的研究表明,恐龙等生物曾在地球上生存过较长一段时期,但后来灭绝了,能够理解这些物种短暂生存的最充分理由是( )

A.这些物种不会发生变异

B.恐龙与环境斗争的结果使恐龙发生了变化

C.这些物种缺乏具有适应环境的可遗传的变异

D.环境变化导致这些物种的灭绝

18.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。在进化过程中,许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了,恐龙绝灭的原因尚无定论,但可以肯定的是,恐龙没有产生适应环境的可遗传的变异,导致恐龙不适应环境的变化而绝灭了。

19.关于生物进化与生物多样性的形成,错误的说法是 ( )

A.生物多样性的形成经历了漫长的进化历程

B.动物的出现不影响植物的进化

C.了解生物进化历程的主要依据是化石

D.生物的进化与无机环境的变化是相互影响的

19.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。生物多样性的形成是生物与生物、生物与无机自然环境相互选择的结果,动物的出现会影响植物的进化。

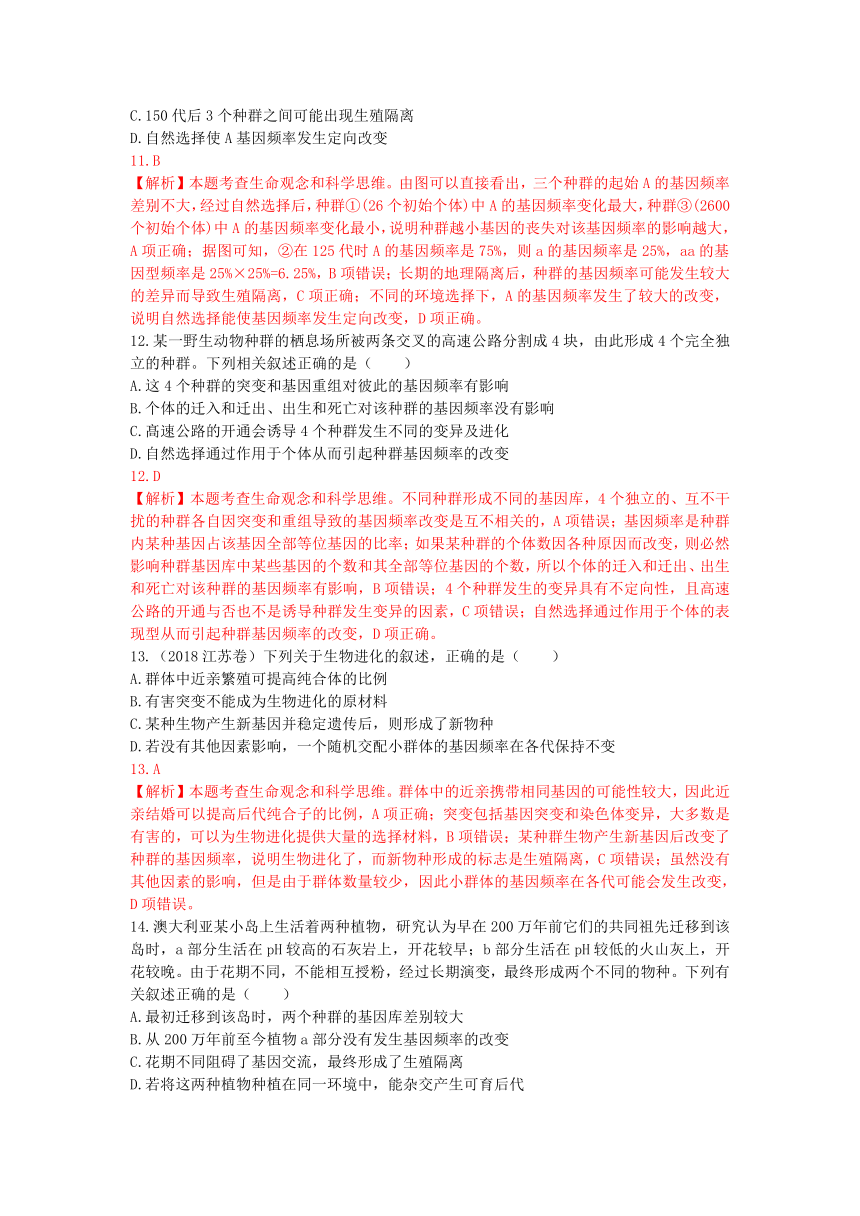

20.蓍草是菊科植物的一种。采集同一山坡不同海拔高度的蓍草种子,种在海拔高度为零的某一花园中,植株高度如下图。下列叙述中,正确的是( )

A.原海拔高度不同的蓍草株高的差异表现出物种多样性

B.不同海拔高度蓍草之间不能杂交或杂交不育

C.研究遗传差异是否影响着蓍草株高,需原海拔处的数据

D.图示结果说明蓍草株高的变化受到花园环境的影响

20.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。图示结果表明原海拔高度不同的蓍草种子种在海拔高度为零的同一花园中,其植株高度有明显差异,但若研究遗传差异是否影响蓍草株高,还需原海拔处的株高数据。

二、非选择题(5题,共50分)

21.(10分)生活在加拉帕戈斯群岛上的地雀,其祖先原来生活在南美洲大陆,迁移到加拉帕戈斯群岛后,分布在不同的岛屿上,后来发现分布在不同岛屿上的地雀,嘴的形状各不相同。试用自然选择学说解释:

(1)鸟嘴的差异体现了生物的变异一般是 。

(2)迁移到加拉帕戈斯群岛后 对鸟嘴的 进行定向的选择,通过逐代 和遗传,最终导致不同岛屿上的鸟嘴的形状各不相同。

(3)假如它们生活在同一个岛屿上,能产生如此多样的鸟嘴吗? 。为什么? 。

(4)自然选择动力是 ,选择的结果是 。

(5)拉马克学说解释和上述解释的不同之处在于,达尔文学说认为变异和适应是两回事,适应是变异和自然选择的结果。拉马克学说认为变异和适应是一回事, 是产生变异的过程,又是形成 的过程。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)鸟嘴的差异说明地雀存在着变异,自然选择学说认为变异是不定向的。(2)环境条件起选择作用,对鸟嘴的差异进行定向的选择,通过逐代选择和遗传的积累,最终导致不同岛屿上的鸟嘴的形状各不相同。(3)假如它们生活在同一个岛屿上,由于所处的环境相同,选择作用相同,不会出现分裂性选择,都朝着同方向发展,所以不能产生如此多样的鸟嘴。(4)在生存斗争中,只有适应环境的能生存并通过遗传定向积累,生存斗争是自然选择的动力。自然选择是对变异的选择,结果是适者生存。(5)拉马克学说认为变异和适应是一回事,用进废退是产生变异的过程,又是形成适应的过程。

【答案】(每空1分)

(1)不定向的(2)环境 差异 选择(3)不能 因为它们处于相同的地理环境中,不存在分裂性选择,适应是同方向的(4)生存斗争 适者生存(5)用进废退 适应

22.(10分)在西伯利亚大草原上生活着一群体型较大的苔原狼,它们从鼻子到尾巴长约200厘米,体重45~57千克,身高70~100厘米。与它们同时生活在大草原上的还有马鹿,它们善于奔跑和游泳,以各种草、树叶、嫩枝、树皮和果实等为食,请分析回答以下问题:

(1)西伯利亚大草原上苔原狼种群中的全部个体所含有的全部基因称为 ,经观察,该种群中有多种多样的基因型,分析其产生的原因:一是在突变过程中可以产生新的 ;二是通过有性生殖过程中的 可以产生新的基因型。

(2)从苔原狼的种群中随机抽取100只个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别有35、60和5只,则A的基因频率为 ,a的基因频率为______,Aa的基因型频率为______。

(3)草原上的食肉动物和食草动物一般都具有很强的奔跑能力,这是 的结果;通过对苔原狼、马鹿及其他生物的群体遗传学的研究,可得出生物进化的基本单位是 ,生物进化的实质是种群 的改变。

(4)苔原狼和马鹿是捕食与被捕食的关系,从进化的角度分析,下列说法错误的是 。(填编号)

A.苔原狼可以起到促进马鹿种群发展的作用

B.苔原狼的存在有利于增加物种多样化

C.马鹿奔跑速度的加快可加速苔原狼的进化

D.马鹿的进化速度比苔原狼的进化速度快

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)一个种群中的全部个体所含有的全部基因称为这个种群的基因库。该种群中有多种多样的基因型的原因有两个:一是突变可以产生新的等位基因;二是通过有性生殖过程中的基因重组可以产生新的基因型。(2)由题意可知,基因型为AA、Aa和aa的个体分别有35、60和5只,则A的基因频率为[(35×2+60)/200]×100%=65%,a的基因频率为[(60+5×2)/200]×100%=35%,Aa的基因型频率为[60/(35+60+5)]×100%=60%。(3)草原上的食肉动物和食草动物一般都具有很强的奔跑能力,这是共同进化的结果;生物进化的基本单位是种群,生物进化的实质是种群基因频率的改变。(4)马鹿和苔原狼在相互影响中共同进化和发展,双方进行着相互选择,结果都朝着快速奔跑的方向进化,它们的进化速度相当。

【答案】(每空1分)

(1)基因库 等位基因 基因重组(2)65% 35% 60%(3)共同进化 种群 基因频率(4)D

23.(10分)下图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答相关问题:

(1)图中①指 ,②是导致①改变的内因,包括生物的突变和 ,它为生物进化提供原材料。

(2)图中③指 ,③的观点没有提出隔离是物种形成的必要条件,隔离是指不同种群的个体在自然条件下基因不能自由交流的现象,物种形成必须要有 隔离。

(3)④包括 、 和生态系统多样性。

(4)某植物种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%。倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状的基因型,令其自交,则自交子一代所有个体中基因型为AA的个体占 ,基因型为aa的个体占 ,此时种群中A的基因频率为 ,经这种人工选择作用,该种群是否发生了进化? 。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)①生物进化的实质是种群基因频率的改变; ②表示可遗传的变异,包括突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组。(2)③生物进化理论的核心内容是自然选择学说;新物种形成的标志是生殖隔离的形成。(3)(4)某植物种群中基因型AA的个体占20%,基因型aa的个体占50%,则Aa的个体占30%,倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状的基因型,则AA:Aa=2:3,即AA占40%,Aa占60%,A=0.8,a=0.2;令其自交,则AA自交后代中全为AA,占全部自交后代的40%,Aa自交,后代AA:Aa:aa=1:2:1则Aa自交后代中基因型AA的个体占=1/4×60%=15%,Aa基因型的个体占1/2×60%=30%;aa基因型的个体占1/4×60%=15%,整个群体自交后代中AA占40%+15%=55%;Aa占30%,aa占15%,后代中A=55%+1/2×30%=0.7,a=0.3。经这种人工选择作用,AA:Aa=11:6,则A的基因频率=11/17+1/2×6/17=14/17,a的基因频率=3/17,a基因频率逐渐降低,该种群基因频率发生了改变,故发生了进化。

【答案】(每空1分)

(1)种群基因频率的改变 基因重组(2)自然选择学说 生殖(3)遗传多样性 物种多样性(4)55% 15% 70% 是

24.(10分)图甲表示魏泰克五界分类系统示意图,图乙表示几种哺乳动物的起源情况,据图回答问题。

据图甲回答:

(1)该分类系统主要是根据生物细胞的 和 的差异,将生物界划分为五界。

(2)①和④营养方式的特征分别是 、 ;③的细胞数目特征为 ;⑤的运动特点为 。

据图乙回答:

(3)图乙表明,现存的各类哺乳动物具有共同的 。

(4)原始的哺乳动物(A)能进化成各种不同的哺乳动物,从内在原因看是由于

,从外部原因看是因为 。

(5)本图示可以很好地体现生物界的 性和适应性。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)由图甲可以看出,分类中有原核生物和真核生物,这是根据细胞结构特征来区分的;动植物等则是根据能量利用方式进行区分的。(2)原核生物既有自养的,也有异养的,而植物界是自养的;真菌中既有单细胞的(如酵母菌),也有多细胞的(如蘑菇);动物中绝大多数是可以自由运动的,少数是营固着生活的。(3)由图乙可以看出,哺乳动物B、C、D、E、F、G都来自于原始哺乳动物A,说明现存的各类哺乳动物具有共同的原始祖先。(4)原始的哺乳动物(A)能进化成各种不同的哺乳动物,一是由于本身存在着不定向的变异,二是多样环境的自然选择。(2)图乙可以很好地体现生物界的多样性和适应性。

【答案】(每空1分)

(1)结构特征 能量利用方式(2)自养或异养 自养 单细胞或多细胞 绝大多数可自由运动,少数营固着生活(3)原始祖先(4)生物的变异是不定向的 环境是多样的(5)多样

25.(10分)下图1为四个物种的进化关系树,图中百分数表示各物种与人类的DNA 相似度;图2表示小鼠原种进化为某种小鼠新种的过程。回答下列问题:

(1)四个物种起源相同,是由共同的祖先通过 等变异,经过长期 逐渐形成的。四个物种中,亲缘关系最近的两个物种是 ,两者的DNA 差异至少经历了约 万年的累积(DNA碱基进化速率按1%/百万年计算),判断它们属于两个不同物种的标志是 。

(2)图2的X、Y、Z1、Z2中,为生物进化提供原材料的是 ,决定生物进化方向的是 , 是形成小鼠新种的必要条件。

(3)一个小鼠种群的个体间存在形态、生理等特征方面的差异,体现的是 多样性。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)为进化提供原材的变异主要有突变和基因重组,它们经过长期的自然选择,形成不同的物种。结合图1,四个物种的DNA两两之间差异最小的是大猩猩和黑猩猩,所以它们的亲缘关系最近。根据DNA碱基进化速率按1%/百万年计算,大猩猩和黑猩猩的DNA差异有99.01%-98.90%=0.11%,所以二者之间需要0.11%÷1%百万年=11万年。判断它们属于两个不同物种的标志是二者是否存在生殖隔离。(2)X是可遗传的变异,包括突变和基因重组,变异为生物进化提供原材料;Y是自然选择,决定生物进化的方向;Z1是地理隔离,Z2是生殖隔离,生殖隔离是物种形成的必要条件。(3)个体间存在形态、生理等特征方面的差异,指的是个体的性状差异,它是由个体内不同基因控制的,说明不同个体间存在遗传(基因)多样性。

【答案】(除说明外,每空1分)

(1)突变和基因重组 自然选择 大猩猩和黑猩猩 11(2分) 产生了生殖隔离(2)X Y Z2(3)遗传

1.“超级细菌”可导致人死亡,医学研究人员一致认为,滥用抗生素是其主要原因。依据生物进化论的观点,“超级细菌”出现的原因是( )

A.抗生素使用剂量不断加大,抗药性基因频率逐渐增大

B.抗生素对病菌进行人工选择,使病菌中抗药性基因频率不断增大

C.抗生素使用过程中,病菌逐渐向抗药性增强的方向变异

D.抗生素诱发病菌发生变异,出现抗药性强的个体

1.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。进化的本质是基因频率的改变,抗生素使用剂量不断加大,在其选择作用下,抗药性基因频率逐渐增大;抗生素对病菌进行自然选择;变异是不定向的;在进化过程中,抗生素起选择作用,而不是诱发变异。

2.将一个濒临灭绝的生物的种群释放到一个新环境中,那里有充足的食物,没有天敌,请分析下列说法正确的是( )

A.该种群的个体数一定会迅速增加

B.人类对濒危动植物进行保护,有可能会干扰自然界正常的自然选择

C.该濒危物种的不同个体之间、与天敌之间、与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展就是共同进化

D.该种群某个体的迁出不会导致该种群进化

2.B

【解析】本题考查生命观念、科学思维和社会责任等核心素养。将一个濒临灭绝的生物的种群释放到一个新环境中,虽然那里有充足的食物,没有天敌,但是,如果气候不适宜,该种群的个体数不但增加,反而有可能会减少,A项错误;正常的自然选择,起选择作用的是特定的环境条件,人类对濒危动植物进行保护,有可能会改变濒危动植物生存的环境,所以可能会干扰自然界正常的自然选择,B项正确;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,C项错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,该种群某个体的迁出可能会导致其基因频率发生改变,可能会导致该种群进化,D项错误。

3.果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控制。假定某果蝇种群有20000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长期维持在4%,若再向该种群中引入20000只纯合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响的前提下,关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的是( )

A.v基因频率降低了50%

B.V基因频率增加了50%

C.杂合果蝇比例降低了50%

D.残翅果蝇比例降低了50%

3.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。因该果蝇种群vv的基因型频率为4%,由遗传平衡定律公式算出v=0.2,V=0.8,进而计算出引入纯种长翅果蝇前,vv有0.04×20000=800,Vv有2×0.2×0.8×20000=6400,VV有0.8×0.8×20000=12800。引入后,基因频率v=(800×2+6400)/(40000×2)=0.1,V=1-0.1=0.9,故A项正确B项错误;因Vv、vv的数目不变,而该种群的总数增加一倍,所以Vv、vv的基因型频率降低50%,C、D两项正确。

4.亚洲丛林中的一种雉鸡,其雄性个体具有色彩艳丽的羽毛,对这一特征能稳定遗传的最好解释是( )

A.色彩艳丽的羽毛是雉鸡躲避天敌良好的伪装,是对环境的适应

B.雌性个体优先选择色彩艳丽的雄性,导致控制这一性状的基因频率增加

C.色彩艳丽的羽毛使雉鸡更容易相互识别,避免与其他种类遭遇时的潜在危险

D.雌性个体对具有色彩艳丽羽毛的雄性的选择,导致雌雄个体共同进化

4.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。雌性个体优先选择色彩艳丽的雄性交配,导致控制这一性状的基因频率增加,从而导致这一特征能稳定遗传。

5.下列关于生物进化与生物多样性的说法,正确的是( )

A.共同进化就是生物与生物之间相互影响而进化

B.环境条件的改变导致了适应性变异的发生

C.进化过程中隔离是物种形成的必要条件

D.生物多样性包括基因多样性、种群多样性和生态系统多样性三个层次

5.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。共同进化就是生物与生物之间、生物与环境之间相互影响而进化,A项错误;环境条件的改变对生物的变异进行了定向选择,产生了适应性,B项错误;进化过程中生殖隔离是新物种形成的标志,隔离是物种形成的必要条件,C项正确;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,D项错误。

6.依据以下两段材料,回答有关问题。

材料一:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料二:蛙是幼体生活于水中,成体可生活于水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

(1)现代进化理论认为生物进化的基本单位是 。

(2)这两则材料中发生的相似事件是 。

A.适应辐射 B.地理隔离 C.生存斗争 D.生殖隔离

(3)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是 的结果。

(4)在材料二中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的 变小。

(5)下表为V基因在种群A和B中的基因型个体数。 计算Va在A种群中的频率 。

(6)就新物种的形成而言,主要包括以下三个环节 、 、

。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)材料一中“变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力”,说明产生了生殖隔离;材料二中“这两个种群不能自然交配”也说明这两个种群之间产生了生殖隔离。(2)蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变,这说明蛾复杂飞行模式的形成是自然选择(适者生存)的结果。(3)基因库是种群中全部个体的所有基因.在材料二中,种群中个体数减少,这会导致该种群的基因库变小。(4)Va的频率= 200+50×2+100 600×2 ×100%≈33%。(5)A种群的基因型为5种,B种群为4种,说明A种群的遗传多样性高于B种群。(6)突变(基因突变和染色体变异)和基因重组为生物的进化提供了原始材料,自然选择决定了生物进化的方向。

【答案】

(1)种群(2)D(3)自然选择/适者生存/共同进化(4)基因库(5)33%(或1/3)(6)突变和基因重组 自然选择 隔离

7.根据分类学的记载,现在地球上生活着的生物约有200多万种,但是每年都有新种被发现。近年来在深海海底3000米的深海热泉孔周围都发现了以前没有记载的生物。这就说明,生物界的物种还待人们去继续发现。请根据以上材料分析:

(1)从分子水平看,生物的性状具有多样性的直接原因是 ,根本原因是 。

(2)从遗传水平看,生物新性状的出现主要是由于 的结果,而进行有性生殖的生物,后代的不同表现型主要是由于 的结果。

(3)从进化角度看,生物物种的多样性主要是 对生物进行 的结果。

(4)现代生物学研究表明,通过 技术也可以定向创造出动植物的新品种和微生物的新类型。

(5)若热泉孔周围的生物能够利用热能制造有机物,则该种生物同化作用的类型是 ,在进化方向上属于自然界的 。由于此种类型生物的出现,热泉孔周围还会有消费者和分解者等生物的存在,它们与无机环境形成特殊的热泉生态系统,这不仅说明了物种的多样性,也体现了 的多样性。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)从分子水平看,生物的性状具有多样性的直接原因是蛋白质的多样性,根本原因是遗传物质(或DNA结构)的多样性。(2)从遗传水平看,生物新性状的出现主要是由于基因突变的结果,而进行有性生殖的生物,后代的不同表现型主要是由于基因重组的结果。(3)从进化角度看,生物物种的多样性主要是由于环境,对生物进行不同方向的选择。(4)现代生物学通过生物工程技术可以不断改变生物遗传性状,如转基因技术、细胞融合技术等能在较短时间创造出动植物的新品种和微生物的新类型。(5)利用热能制造有机物的代谢类型是化能合成作用,能进行化能合成作用的生物属于生产者。热泉生态系统是多种生态系统中的一种,体现了生态系统的多样性。

【答案】

(1)蛋白质多样性 DNA的多样性(2)基因突变 基因重组(3)多样化的环境 选择(4)现代生物工程(基因工程)(5)化能合成作用 生产者 生态系统

一、选择题(共20题,每题2.5分,共50分)

1.下列哪项不是拉马克进化学说的观点( )

A.物种是可变的,所有现存的物种都是从其他物种演变而来的

B.生物本身存在由低级向高级连续发展的内在趋势

C.环境变化是物种变化的原因,适应是自然选择的结果

D.用进废退和获得性遗传是生物进化的主要原因

1.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。拉马克认为,物种是可变的,所有现存的物种都是从其他物种演变而来的,生物本身存在由低级向高级连续发展的内在趋势,环境变化是物种变化的原因,A、B两项正确;适应是自然选择的结果是达尔文的观点,C项错误;生物各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传。器官用得越多就越发达,器官废而不用,就会造成形态上的退化,D项正确。

2.下列不属于达尔文进化学说观点的是( )

A.现存的生物都起源于共同的祖先

B.适者生存,不适者被淘汰的过程叫自然选择

C.生存斗争包括生物之间、生物与无机环境之间的斗争

D.少数变异是定向的,多数变异是不定向的

2.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。达尔文认为,现存的生物是由共同的祖先进化而来的,A项正确;在生存斗争中,适者生存不适者被淘汰,这个过程叫自然选择,B项正确;生存斗争不仅包括生物之间的斗争,还包括生物与无机环境之间的斗争,C项正确;变异都是不定向的,D项错误。

3.仔细分析下列现象,除哪项外都符合拉马克的进化学说( )

A.啄木鸟的长喙是长期啄食树内昆虫,反复伸长的结果

B.在暗洞中生活的鼹鼠,因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐行进的习性

D.狼和鹿通过相互选择而共同进化

3.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。拉马克进化学说的主要观点是用进废退和获得性遗传,A、B、C三项符合该观点,而D项是自然选择学说的观点。

4.农田害虫防治始终是农民比较关注的问题。某农民起初在农田里喷洒某种农药R,取得较好的效果,但c年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药。如图为在此时间段内,农田中甲虫的种群密度变化示意图。下列叙述错误的是( )

A.图中ABC段表明甲虫种群中抗药基因的频率先降低后升高

B.通过分析BC段可推知这种抗药性的变异是可以遗传的

C.农药对害虫所起的作用是定向地改变害虫种群中的基因频率

D.如果a~d年间都为农药防治期,c年后可能是农民更换了农药的种类

4.A

【解析】本题考查生命观念、科学思维和社会责任等核心素养。分析曲线可知,图中ABC段由于农药R的选择作用,导致害虫数量先降低后升高,表明甲虫种群中抗药基因的频率逐渐升高,A项错误;通过分析BC段可推知这种抗药性的变异是可以遗传的,B项正确;农药对害虫所起的选择作用可定向地改变害虫种群中的基因频率,C项正确;如果a~d年间都为农药防治期,c年后害虫种群密度下降的原因可能是农民更换了农药的种类,D项正确。

5.现代生物进化理论与达尔文进化论的不同点是( )

A.变异是自然选择的原材料 B.个体是生物进化的基本单位

C.种群是生物进化的基本单位 D.适者生存,不适者被淘汰

5.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组产生进化的原材料,自然选择决定进化的方向。而达尔文的进化论认为个体是生物进化的基本单位,故选C。

6.有关生物进化理论的说法错误的是( )

A.自然选择通过改变种群的基因型频率,使种群定向进化

B.地理隔离使同种生物不同种群间不能进行基因交流

C.自然选择可以定向改变种群的基因频率

D.种群基因频率的改变是生物进化的标志

6.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。自然选择通过改变种群的基因频率使种群定向进化,A项错误;地理隔离使同种生物不同种群间的个体无法相遇,使得种群间不能进行基因交流,B项正确;自然选择使种群的基因频率发生定向改变,C项正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,D项正确。

7.若在果蝇种群中,XB的基因频率为80%,Xb的基因频率为20%,雌雄果蝇数相等,理论上XbXb、XbY的基因型频率依次为( )

A.1%, 2% B.8%, 8% C.2%, 10% D.2%, 8%

7.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。雌性果蝇中,XbXb的频率为Xb频率的平方,即4%(占雌性的4%),但雌性占总数的1/2,则XbXb的频率为4%×1/2=2%。由于雄性果蝇只有一条X性染色体,则雄果蝇的Xb基因频率就是基因型XbY的频率,为20%(占雄性的20%),但雄性占总数的1/2,则XbY的频率为20%×1/2=10%。

8.一个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群,经过连续n代自交,获得的子代中,Aa的频率为(1/2)n,AA和aa的频率均为(1/2)[1-(1/2)n]。根据现代生物进化理论,可以肯定该种群在这些年中( )

① 发生了隔离 ② 发生了基因突变 ③ 发生了自然选择

④ 发生了基因型频率的改变 ⑤ 没有发生生物进化

A.④⑤ B.①②③④ C.②③④ D.②③⑤

8.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。该种群的初始状态豌豆的基因型全部为Aa,因此该种群的基因频率为:A=a=50%。经过n代自交后,Aa=(1/2)n,AA=aa=(1/2)[1-(1/2)n];因此自交n代后,A的基因频率与a的基因频率相等,即为:A=a=(1/2)[1-(1/2)n]+1/2×(1/2)n=50%,由此可以看出,种群在这些年中种群的基因频率并没有改变。该种群没有发生隔离,①错误;该种群中没有产生新基因,因此没有发生基因突变,②错误;该种群的基因频率没有发生改变,可见没有发生自然选择,③错误;连续n代自交,获得的子代中,Aa频率为(1/2)n,AA和aa的频率均为(1/2)[1-(1/2)n],可见基因型频率发生了改变,④正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,该种群基因频率没有发生改变,说明生物没有发生进化,⑤正确。

9.下表为科研小组对某地不同时期(分别用甲、乙表示)地雀种群的个体数和有关基因型的变化情况调查汇总的结果。下列有关分析错误的是( )

甲

基因型

AATT

AaTT

aaTT

AATt

AaTt

aaTt

AAtt

Aatt

aatt

总数

个体数

40

50

6

30

18

4

21

38

3

210

乙

基因型

AATT

AaTT

aaTT

个体数

166

118

16

300

A.甲时期的基因突变不同于乙时期

B.甲时期种群的基因库大于乙时期

C.两个时期种群的进化方向都是由自然选择决定

D.由甲时期到乙时期发生了生物进化

9.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。分析表中数据可知,甲时期的基因突变既存在A与a间的基因突变,也存在T与t间的基因突变,而乙时期只存在A与a间的基因突变,A项正确;甲时期的基因库大小为210x4=840,乙时期基因库大小为300x4=1200,基因库的大小与种群个数相关,不是由基因型的种类所决定的,甲时期种群的基因库小于乙时期,B项错误;两个时期种群的进化方向都是由自然选择决定,C项正确;甲时期A的基因频率为[(40+30+21) ×2+(50+18+38) ×1]/(210x2)=0.683,a生物基因频率=0.317;乙时期A的基因频率为(166x2+118x1)/(300x2)=0.75,a的基因频率=0.25;生物进化的实质是种群基因频率的改变,所以由甲时期到乙时期发生了生物进化,D项正确。

10.(2018海南卷)为判断生活在不同地区的两个种群的鸟是否属于同一物种,下列做法合理的是( )

A.了解这两个种群所在地区之间的距离后作出判断

B.观察这两个种群个体之间是否存在生殖隔离现象

C.将两个种群置于相同环境条件下,比较其死亡率

D.将两个种群置于相同环境条件下,比较其出生率

10.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。根据现代生物进化理论,若两个种群之间形成了生殖隔离,即两者不能交配,或交配的后代不育,则两个种群属于不同物种。

11.已知A、a是一对等位基因。下图①~③分别表示某种动物存在地理隔离的3个不同的种群A基因频率的变化情况,3个种群的初始个体数依次为26,260和2600。有关分析错误的是( )

A.种群越小基因的丧失对该基因频率的影响越大

B.②在125代时aa个体约占总数的25%

C.150代后3个种群之间可能出现生殖隔离

D.自然选择使A基因频率发生定向改变

11.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。由图可以直接看出,三个种群的起始A的基因频率差别不大,经过自然选择后,种群①(26个初始个体)中A的基因频率变化最大,种群③(2600个初始个体)中A的基因频率变化最小,说明种群越小基因的丧失对该基因频率的影响越大,A项正确;据图可知,②在125代时A的基因频率是75%,则a的基因频率是25%,aa的基因型频率是25%×25%=6.25%,B项错误;长期的地理隔离后,种群的基因频率可能发生较大的差异而导致生殖隔离,C项正确;不同的环境选择下,A的基因频率发生了较大的改变,说明自然选择能使基因频率发生定向改变,D项正确。

12.某一野生动物种群的栖息场所被两条交叉的高速公路分割成4块,由此形成4个完全独立的种群。下列相关叙述正确的是( )

A.这4个种群的突变和基因重组对彼此的基因频率有影响

B.个体的迁入和迁出、出生和死亡对该种群的基因频率没有影响

C.髙速公路的开通会诱导4个种群发生不同的变异及进化

D.自然选择通过作用于个体从而引起种群基因频率的改变

12.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。不同种群形成不同的基因库,4个独立的、互不干扰的种群各自因突变和重组导致的基因频率改变是互不相关的,A项错误;基因频率是种群内某种基因占该基因全部等位基因的比率;如果某种群的个体数因各种原因而改变,则必然影响种群基因库中某些基因的个数和其全部等位基因的个数,所以个体的迁入和迁出、出生和死亡对该种群的基因频率有影响,B项错误;4个种群发生的变异具有不定向性,且高速公路的开通与否也不是诱导种群发生变异的因素,C项错误;自然选择通过作用于个体的表现型从而引起种群基因频率的改变,D项正确。

13.(2018江苏卷)下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.群体中近亲繁殖可提高纯合体的比例

B.有害突变不能成为生物进化的原材料

C.某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种

D.若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变

13.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。群体中的近亲携带相同基因的可能性较大,因此近亲结婚可以提高后代纯合子的比例,A项正确;突变包括基因突变和染色体变异,大多数是有害的,可以为生物进化提供大量的选择材料,B项错误;某种群生物产生新基因后改变了种群的基因频率,说明生物进化了,而新物种形成的标志是生殖隔离,C项错误;虽然没有其他因素的影响,但是由于群体数量较少,因此小群体的基因频率在各代可能会发生改变,D项错误。

14.澳大利亚某小岛上生活着两种植物,研究认为早在200万年前它们的共同祖先迁移到该岛时,a部分生活在pH较高的石灰岩上,开花较早;b部分生活在pH较低的火山灰上,开花较晚。由于花期不同,不能相互授粉,经过长期演变,最终形成两个不同的物种。下列有关叙述正确的是( )

A.最初迁移到该岛时,两个种群的基因库差别较大

B.从200万年前至今植物a部分没有发生基因频率的改变

C.花期不同阻碍了基因交流,最终形成了生殖隔离

D.若将这两种植物种植在同一环境中,能杂交产生可育后代

14.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。最初迁移到该岛时两个种群的基因库差别不大,A项错误;新物种的形成是生物进化的结果,生物进化的实质是种群基因频率的改变,B项错误;花期不同阻碍了种群间的基因交流,最终形成了生殖隔离,形成两个不同的物种,C项正确;不同的物种由于存在生殖隔离,因此不能杂交,即使杂交也不能产生可育后代,D项错误。

15.许多年前,某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成甲、乙两个种群。两个种群所发生的变化如下图所示,①?⑥表示不同的变异结果,a?d表示进化的不同环节。下列叙述错误的是( )

A.a表示地理隔离离,经过长期的地理隔离可能出现生殖隔离

B.b过程表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料

C.c过程可以定向改变种群的基因频率,导致生物定向进化

D.渐变式和爆发式的形成新物种,都需要d环节

15.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。由题意“某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成甲、乙两个种群”并分析图示可知,a表示地理隔离离,地理隔离可阻止种群间的基因交流,使同一物种不同种群间的基因库出现差异,当种群间的基因库出现显著差异时,最终可导致种群间产生生殖隔离, A项正确;b过程表示突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组,可为生物进化提供原材料,B项错误;c过程表示自然选择,可以定向改变种群的基因频率,导致生物定向进化,C项正确;d表示生殖隔离,是新物种产生的标志,因此渐变式和爆发式的形成新物种,都需要d环节,D项正确。

16.“蚊龙号”在马里亚纳海沟7062米处,发现了新物种--盲鱼。下列叙述正确的是( )

A.盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库存有显著差异,一定不能相互交配

B.盲鱼个体间在生存斗争过程中相互选择、共同进化

C.原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是漆黑、低氧、高压的生存环境

D.即使盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种

16.D

【解析】本题考查生命观念和科学思维。盲鱼和某种浅水鱼种群属于两个不同的物种,它们之间存在生殖隔离,因此基因库存在着明显的差异,两者之间即使能交配也不能产生可育后代,A项错误;共同进化发生在不同种生物之间或生物与无机环境之间,而不是发生在盲鱼个体之间,B项错误;原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是基因突变,即产生了各种各样的变异,然后由漆黑、低氧、高压的生存环境对其进行了选择,C项错误;现代进化理论认为生物进化过程是不可逆的,即使盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种,D项正确。

17.安第斯山区有数十种蝙蝠以花蜜为食。其中,长舌蝠的舌长为体长的1.5倍。只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部取食花蜜,且为该植物的唯一传粉者。由此无法推断出( )

A.长舌有助于长舌蝠避开与其他蝙蝠的竞争

B.长筒花可以在没有长舌蝠的地方繁衍后代

C.长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果

D.长舌蝠和长筒花相互适应,共同(协同)进化

17.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。只有长舌蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部摄食花蜜,且为该植物的唯一传粉者,这是长舌蝙蝠和长筒花相互选择、相互适应,共同进化的结果。同时通过这种的生活方式也减弱了长舌蝙蝠与其他蝙蝠的竞争,长舌蝙蝠是长筒花的唯一传粉者,故必须在有长舌蝙蝠生存的地方长筒花才能繁殖后代。

18.通过化石的研究表明,恐龙等生物曾在地球上生存过较长一段时期,但后来灭绝了,能够理解这些物种短暂生存的最充分理由是( )

A.这些物种不会发生变异

B.恐龙与环境斗争的结果使恐龙发生了变化

C.这些物种缺乏具有适应环境的可遗传的变异

D.环境变化导致这些物种的灭绝

18.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。在进化过程中,许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了,恐龙绝灭的原因尚无定论,但可以肯定的是,恐龙没有产生适应环境的可遗传的变异,导致恐龙不适应环境的变化而绝灭了。

19.关于生物进化与生物多样性的形成,错误的说法是 ( )

A.生物多样性的形成经历了漫长的进化历程

B.动物的出现不影响植物的进化

C.了解生物进化历程的主要依据是化石

D.生物的进化与无机环境的变化是相互影响的

19.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。生物多样性的形成是生物与生物、生物与无机自然环境相互选择的结果,动物的出现会影响植物的进化。

20.蓍草是菊科植物的一种。采集同一山坡不同海拔高度的蓍草种子,种在海拔高度为零的某一花园中,植株高度如下图。下列叙述中,正确的是( )

A.原海拔高度不同的蓍草株高的差异表现出物种多样性

B.不同海拔高度蓍草之间不能杂交或杂交不育

C.研究遗传差异是否影响着蓍草株高,需原海拔处的数据

D.图示结果说明蓍草株高的变化受到花园环境的影响

20.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。图示结果表明原海拔高度不同的蓍草种子种在海拔高度为零的同一花园中,其植株高度有明显差异,但若研究遗传差异是否影响蓍草株高,还需原海拔处的株高数据。

二、非选择题(5题,共50分)

21.(10分)生活在加拉帕戈斯群岛上的地雀,其祖先原来生活在南美洲大陆,迁移到加拉帕戈斯群岛后,分布在不同的岛屿上,后来发现分布在不同岛屿上的地雀,嘴的形状各不相同。试用自然选择学说解释:

(1)鸟嘴的差异体现了生物的变异一般是 。

(2)迁移到加拉帕戈斯群岛后 对鸟嘴的 进行定向的选择,通过逐代 和遗传,最终导致不同岛屿上的鸟嘴的形状各不相同。

(3)假如它们生活在同一个岛屿上,能产生如此多样的鸟嘴吗? 。为什么? 。

(4)自然选择动力是 ,选择的结果是 。

(5)拉马克学说解释和上述解释的不同之处在于,达尔文学说认为变异和适应是两回事,适应是变异和自然选择的结果。拉马克学说认为变异和适应是一回事, 是产生变异的过程,又是形成 的过程。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)鸟嘴的差异说明地雀存在着变异,自然选择学说认为变异是不定向的。(2)环境条件起选择作用,对鸟嘴的差异进行定向的选择,通过逐代选择和遗传的积累,最终导致不同岛屿上的鸟嘴的形状各不相同。(3)假如它们生活在同一个岛屿上,由于所处的环境相同,选择作用相同,不会出现分裂性选择,都朝着同方向发展,所以不能产生如此多样的鸟嘴。(4)在生存斗争中,只有适应环境的能生存并通过遗传定向积累,生存斗争是自然选择的动力。自然选择是对变异的选择,结果是适者生存。(5)拉马克学说认为变异和适应是一回事,用进废退是产生变异的过程,又是形成适应的过程。

【答案】(每空1分)

(1)不定向的(2)环境 差异 选择(3)不能 因为它们处于相同的地理环境中,不存在分裂性选择,适应是同方向的(4)生存斗争 适者生存(5)用进废退 适应

22.(10分)在西伯利亚大草原上生活着一群体型较大的苔原狼,它们从鼻子到尾巴长约200厘米,体重45~57千克,身高70~100厘米。与它们同时生活在大草原上的还有马鹿,它们善于奔跑和游泳,以各种草、树叶、嫩枝、树皮和果实等为食,请分析回答以下问题:

(1)西伯利亚大草原上苔原狼种群中的全部个体所含有的全部基因称为 ,经观察,该种群中有多种多样的基因型,分析其产生的原因:一是在突变过程中可以产生新的 ;二是通过有性生殖过程中的 可以产生新的基因型。

(2)从苔原狼的种群中随机抽取100只个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别有35、60和5只,则A的基因频率为 ,a的基因频率为______,Aa的基因型频率为______。

(3)草原上的食肉动物和食草动物一般都具有很强的奔跑能力,这是 的结果;通过对苔原狼、马鹿及其他生物的群体遗传学的研究,可得出生物进化的基本单位是 ,生物进化的实质是种群 的改变。

(4)苔原狼和马鹿是捕食与被捕食的关系,从进化的角度分析,下列说法错误的是 。(填编号)

A.苔原狼可以起到促进马鹿种群发展的作用

B.苔原狼的存在有利于增加物种多样化

C.马鹿奔跑速度的加快可加速苔原狼的进化

D.马鹿的进化速度比苔原狼的进化速度快

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)一个种群中的全部个体所含有的全部基因称为这个种群的基因库。该种群中有多种多样的基因型的原因有两个:一是突变可以产生新的等位基因;二是通过有性生殖过程中的基因重组可以产生新的基因型。(2)由题意可知,基因型为AA、Aa和aa的个体分别有35、60和5只,则A的基因频率为[(35×2+60)/200]×100%=65%,a的基因频率为[(60+5×2)/200]×100%=35%,Aa的基因型频率为[60/(35+60+5)]×100%=60%。(3)草原上的食肉动物和食草动物一般都具有很强的奔跑能力,这是共同进化的结果;生物进化的基本单位是种群,生物进化的实质是种群基因频率的改变。(4)马鹿和苔原狼在相互影响中共同进化和发展,双方进行着相互选择,结果都朝着快速奔跑的方向进化,它们的进化速度相当。

【答案】(每空1分)

(1)基因库 等位基因 基因重组(2)65% 35% 60%(3)共同进化 种群 基因频率(4)D

23.(10分)下图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答相关问题:

(1)图中①指 ,②是导致①改变的内因,包括生物的突变和 ,它为生物进化提供原材料。

(2)图中③指 ,③的观点没有提出隔离是物种形成的必要条件,隔离是指不同种群的个体在自然条件下基因不能自由交流的现象,物种形成必须要有 隔离。

(3)④包括 、 和生态系统多样性。

(4)某植物种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%。倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状的基因型,令其自交,则自交子一代所有个体中基因型为AA的个体占 ,基因型为aa的个体占 ,此时种群中A的基因频率为 ,经这种人工选择作用,该种群是否发生了进化? 。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)①生物进化的实质是种群基因频率的改变; ②表示可遗传的变异,包括突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组。(2)③生物进化理论的核心内容是自然选择学说;新物种形成的标志是生殖隔离的形成。(3)(4)某植物种群中基因型AA的个体占20%,基因型aa的个体占50%,则Aa的个体占30%,倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状的基因型,则AA:Aa=2:3,即AA占40%,Aa占60%,A=0.8,a=0.2;令其自交,则AA自交后代中全为AA,占全部自交后代的40%,Aa自交,后代AA:Aa:aa=1:2:1则Aa自交后代中基因型AA的个体占=1/4×60%=15%,Aa基因型的个体占1/2×60%=30%;aa基因型的个体占1/4×60%=15%,整个群体自交后代中AA占40%+15%=55%;Aa占30%,aa占15%,后代中A=55%+1/2×30%=0.7,a=0.3。经这种人工选择作用,AA:Aa=11:6,则A的基因频率=11/17+1/2×6/17=14/17,a的基因频率=3/17,a基因频率逐渐降低,该种群基因频率发生了改变,故发生了进化。

【答案】(每空1分)

(1)种群基因频率的改变 基因重组(2)自然选择学说 生殖(3)遗传多样性 物种多样性(4)55% 15% 70% 是

24.(10分)图甲表示魏泰克五界分类系统示意图,图乙表示几种哺乳动物的起源情况,据图回答问题。

据图甲回答:

(1)该分类系统主要是根据生物细胞的 和 的差异,将生物界划分为五界。

(2)①和④营养方式的特征分别是 、 ;③的细胞数目特征为 ;⑤的运动特点为 。

据图乙回答:

(3)图乙表明,现存的各类哺乳动物具有共同的 。

(4)原始的哺乳动物(A)能进化成各种不同的哺乳动物,从内在原因看是由于

,从外部原因看是因为 。

(5)本图示可以很好地体现生物界的 性和适应性。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)由图甲可以看出,分类中有原核生物和真核生物,这是根据细胞结构特征来区分的;动植物等则是根据能量利用方式进行区分的。(2)原核生物既有自养的,也有异养的,而植物界是自养的;真菌中既有单细胞的(如酵母菌),也有多细胞的(如蘑菇);动物中绝大多数是可以自由运动的,少数是营固着生活的。(3)由图乙可以看出,哺乳动物B、C、D、E、F、G都来自于原始哺乳动物A,说明现存的各类哺乳动物具有共同的原始祖先。(4)原始的哺乳动物(A)能进化成各种不同的哺乳动物,一是由于本身存在着不定向的变异,二是多样环境的自然选择。(2)图乙可以很好地体现生物界的多样性和适应性。

【答案】(每空1分)

(1)结构特征 能量利用方式(2)自养或异养 自养 单细胞或多细胞 绝大多数可自由运动,少数营固着生活(3)原始祖先(4)生物的变异是不定向的 环境是多样的(5)多样

25.(10分)下图1为四个物种的进化关系树,图中百分数表示各物种与人类的DNA 相似度;图2表示小鼠原种进化为某种小鼠新种的过程。回答下列问题:

(1)四个物种起源相同,是由共同的祖先通过 等变异,经过长期 逐渐形成的。四个物种中,亲缘关系最近的两个物种是 ,两者的DNA 差异至少经历了约 万年的累积(DNA碱基进化速率按1%/百万年计算),判断它们属于两个不同物种的标志是 。

(2)图2的X、Y、Z1、Z2中,为生物进化提供原材料的是 ,决定生物进化方向的是 , 是形成小鼠新种的必要条件。

(3)一个小鼠种群的个体间存在形态、生理等特征方面的差异,体现的是 多样性。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)为进化提供原材的变异主要有突变和基因重组,它们经过长期的自然选择,形成不同的物种。结合图1,四个物种的DNA两两之间差异最小的是大猩猩和黑猩猩,所以它们的亲缘关系最近。根据DNA碱基进化速率按1%/百万年计算,大猩猩和黑猩猩的DNA差异有99.01%-98.90%=0.11%,所以二者之间需要0.11%÷1%百万年=11万年。判断它们属于两个不同物种的标志是二者是否存在生殖隔离。(2)X是可遗传的变异,包括突变和基因重组,变异为生物进化提供原材料;Y是自然选择,决定生物进化的方向;Z1是地理隔离,Z2是生殖隔离,生殖隔离是物种形成的必要条件。(3)个体间存在形态、生理等特征方面的差异,指的是个体的性状差异,它是由个体内不同基因控制的,说明不同个体间存在遗传(基因)多样性。

【答案】(除说明外,每空1分)

(1)突变和基因重组 自然选择 大猩猩和黑猩猩 11(2分) 产生了生殖隔离(2)X Y Z2(3)遗传

1.“超级细菌”可导致人死亡,医学研究人员一致认为,滥用抗生素是其主要原因。依据生物进化论的观点,“超级细菌”出现的原因是( )

A.抗生素使用剂量不断加大,抗药性基因频率逐渐增大

B.抗生素对病菌进行人工选择,使病菌中抗药性基因频率不断增大

C.抗生素使用过程中,病菌逐渐向抗药性增强的方向变异

D.抗生素诱发病菌发生变异,出现抗药性强的个体

1.A

【解析】本题考查生命观念和科学思维。进化的本质是基因频率的改变,抗生素使用剂量不断加大,在其选择作用下,抗药性基因频率逐渐增大;抗生素对病菌进行自然选择;变异是不定向的;在进化过程中,抗生素起选择作用,而不是诱发变异。

2.将一个濒临灭绝的生物的种群释放到一个新环境中,那里有充足的食物,没有天敌,请分析下列说法正确的是( )

A.该种群的个体数一定会迅速增加

B.人类对濒危动植物进行保护,有可能会干扰自然界正常的自然选择

C.该濒危物种的不同个体之间、与天敌之间、与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展就是共同进化

D.该种群某个体的迁出不会导致该种群进化

2.B

【解析】本题考查生命观念、科学思维和社会责任等核心素养。将一个濒临灭绝的生物的种群释放到一个新环境中,虽然那里有充足的食物,没有天敌,但是,如果气候不适宜,该种群的个体数不但增加,反而有可能会减少,A项错误;正常的自然选择,起选择作用的是特定的环境条件,人类对濒危动植物进行保护,有可能会改变濒危动植物生存的环境,所以可能会干扰自然界正常的自然选择,B项正确;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,C项错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,该种群某个体的迁出可能会导致其基因频率发生改变,可能会导致该种群进化,D项错误。

3.果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控制。假定某果蝇种群有20000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长期维持在4%,若再向该种群中引入20000只纯合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响的前提下,关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的是( )

A.v基因频率降低了50%

B.V基因频率增加了50%

C.杂合果蝇比例降低了50%

D.残翅果蝇比例降低了50%

3.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。因该果蝇种群vv的基因型频率为4%,由遗传平衡定律公式算出v=0.2,V=0.8,进而计算出引入纯种长翅果蝇前,vv有0.04×20000=800,Vv有2×0.2×0.8×20000=6400,VV有0.8×0.8×20000=12800。引入后,基因频率v=(800×2+6400)/(40000×2)=0.1,V=1-0.1=0.9,故A项正确B项错误;因Vv、vv的数目不变,而该种群的总数增加一倍,所以Vv、vv的基因型频率降低50%,C、D两项正确。

4.亚洲丛林中的一种雉鸡,其雄性个体具有色彩艳丽的羽毛,对这一特征能稳定遗传的最好解释是( )

A.色彩艳丽的羽毛是雉鸡躲避天敌良好的伪装,是对环境的适应

B.雌性个体优先选择色彩艳丽的雄性,导致控制这一性状的基因频率增加

C.色彩艳丽的羽毛使雉鸡更容易相互识别,避免与其他种类遭遇时的潜在危险

D.雌性个体对具有色彩艳丽羽毛的雄性的选择,导致雌雄个体共同进化

4.B

【解析】本题考查生命观念和科学思维。雌性个体优先选择色彩艳丽的雄性交配,导致控制这一性状的基因频率增加,从而导致这一特征能稳定遗传。

5.下列关于生物进化与生物多样性的说法,正确的是( )

A.共同进化就是生物与生物之间相互影响而进化

B.环境条件的改变导致了适应性变异的发生

C.进化过程中隔离是物种形成的必要条件

D.生物多样性包括基因多样性、种群多样性和生态系统多样性三个层次

5.C

【解析】本题考查生命观念和科学思维。共同进化就是生物与生物之间、生物与环境之间相互影响而进化,A项错误;环境条件的改变对生物的变异进行了定向选择,产生了适应性,B项错误;进化过程中生殖隔离是新物种形成的标志,隔离是物种形成的必要条件,C项正确;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,D项错误。

6.依据以下两段材料,回答有关问题。

材料一:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料二:蛙是幼体生活于水中,成体可生活于水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

(1)现代进化理论认为生物进化的基本单位是 。

(2)这两则材料中发生的相似事件是 。

A.适应辐射 B.地理隔离 C.生存斗争 D.生殖隔离

(3)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是 的结果。

(4)在材料二中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的 变小。

(5)下表为V基因在种群A和B中的基因型个体数。 计算Va在A种群中的频率 。

(6)就新物种的形成而言,主要包括以下三个环节 、 、

。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)材料一中“变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力”,说明产生了生殖隔离;材料二中“这两个种群不能自然交配”也说明这两个种群之间产生了生殖隔离。(2)蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变,这说明蛾复杂飞行模式的形成是自然选择(适者生存)的结果。(3)基因库是种群中全部个体的所有基因.在材料二中,种群中个体数减少,这会导致该种群的基因库变小。(4)Va的频率= 200+50×2+100 600×2 ×100%≈33%。(5)A种群的基因型为5种,B种群为4种,说明A种群的遗传多样性高于B种群。(6)突变(基因突变和染色体变异)和基因重组为生物的进化提供了原始材料,自然选择决定了生物进化的方向。

【答案】

(1)种群(2)D(3)自然选择/适者生存/共同进化(4)基因库(5)33%(或1/3)(6)突变和基因重组 自然选择 隔离

7.根据分类学的记载,现在地球上生活着的生物约有200多万种,但是每年都有新种被发现。近年来在深海海底3000米的深海热泉孔周围都发现了以前没有记载的生物。这就说明,生物界的物种还待人们去继续发现。请根据以上材料分析:

(1)从分子水平看,生物的性状具有多样性的直接原因是 ,根本原因是 。

(2)从遗传水平看,生物新性状的出现主要是由于 的结果,而进行有性生殖的生物,后代的不同表现型主要是由于 的结果。

(3)从进化角度看,生物物种的多样性主要是 对生物进行 的结果。

(4)现代生物学研究表明,通过 技术也可以定向创造出动植物的新品种和微生物的新类型。

(5)若热泉孔周围的生物能够利用热能制造有机物,则该种生物同化作用的类型是 ,在进化方向上属于自然界的 。由于此种类型生物的出现,热泉孔周围还会有消费者和分解者等生物的存在,它们与无机环境形成特殊的热泉生态系统,这不仅说明了物种的多样性,也体现了 的多样性。

【解析】本题考查生命观念和科学思维。(1)从分子水平看,生物的性状具有多样性的直接原因是蛋白质的多样性,根本原因是遗传物质(或DNA结构)的多样性。(2)从遗传水平看,生物新性状的出现主要是由于基因突变的结果,而进行有性生殖的生物,后代的不同表现型主要是由于基因重组的结果。(3)从进化角度看,生物物种的多样性主要是由于环境,对生物进行不同方向的选择。(4)现代生物学通过生物工程技术可以不断改变生物遗传性状,如转基因技术、细胞融合技术等能在较短时间创造出动植物的新品种和微生物的新类型。(5)利用热能制造有机物的代谢类型是化能合成作用,能进行化能合成作用的生物属于生产者。热泉生态系统是多种生态系统中的一种,体现了生态系统的多样性。

【答案】

(1)蛋白质多样性 DNA的多样性(2)基因突变 基因重组(3)多样化的环境 选择(4)现代生物工程(基因工程)(5)化能合成作用 生产者 生态系统