6.北京的春节课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.北京的春节课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 75.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-05-15 22:21:52 | ||

图片预览

文档简介

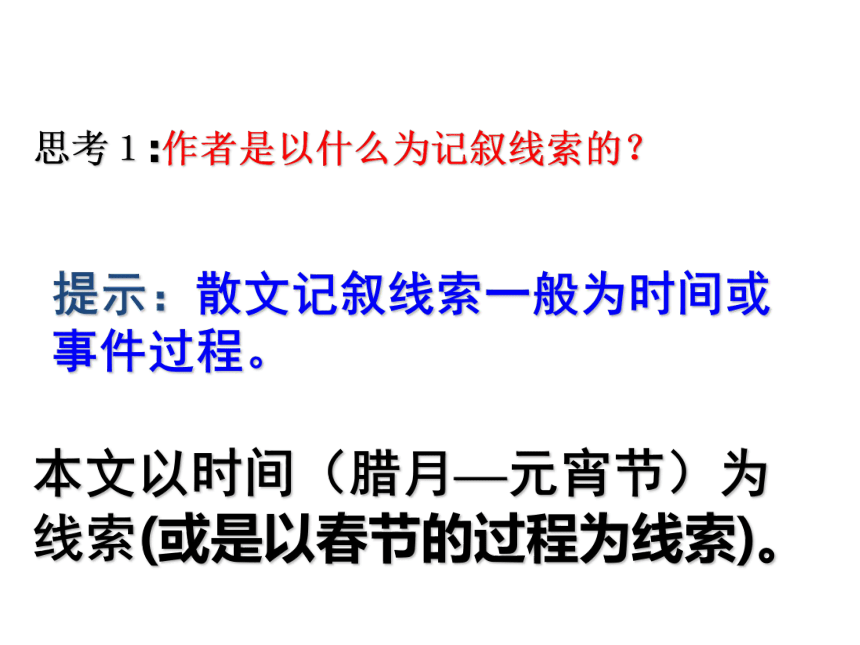

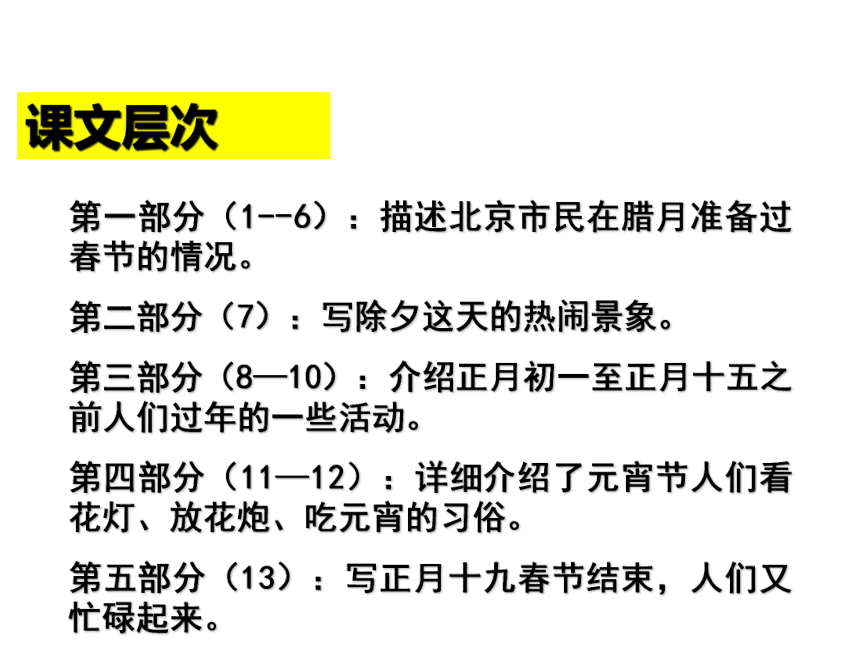

课件20张PPT。北京的春节——老舍小孩小孩你别馋,过了腊八就是年;腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜粘;二十四,扫房子;二十五,磨豆腐;二十六,去买肉;二十七,宰只鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十晚上熬一宿(xiǔ);初一、初二满街走。春节歌谣作者简介老舍(1899—1966),原名舒庆春,字舍予,生于北京,现代著名作家,杰出的语言大师,曾获“人民艺术家”的光荣称号。他的代表作有《骆驼祥子》《龙须沟》《月牙儿》《茶馆》《四世同堂》等。研读《北京的春节》思考1:作者是以什么为记叙线索的?提示:散文记叙线索一般为时间或事件过程。本文以时间(腊月—元宵节)为线索(或是以春节的过程为线索)。课文层次 第一部分(1--6):描述北京市民在腊月准备过春节的情况。

第二部分(7):写除夕这天的热闹景象。

第三部分(8—10):介绍正月初一至正月十五之前人们过年的一些活动。

第四部分(11—12):详细介绍了元宵节人们看花灯、放花炮、吃元宵的习俗。

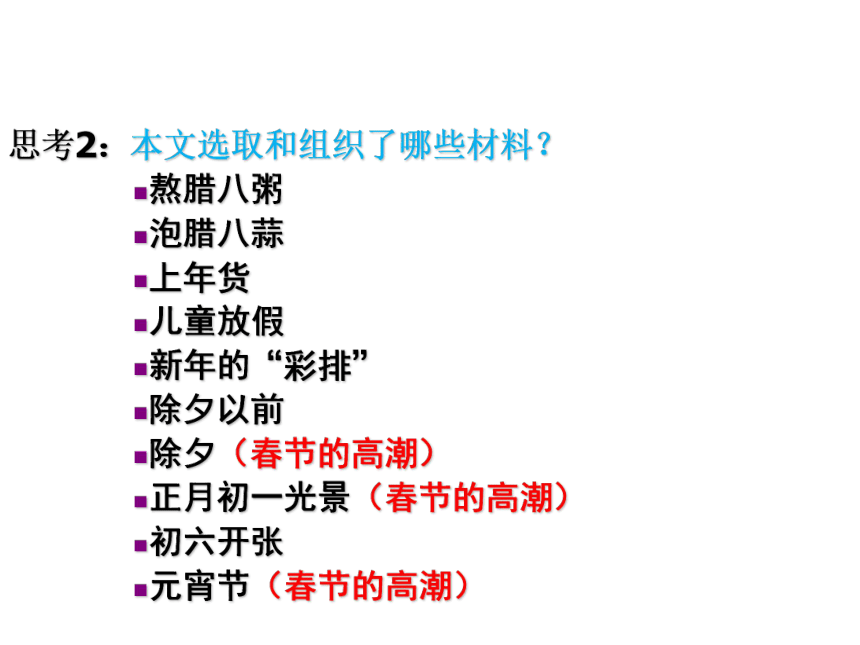

第五部分(13):写正月十九春节结束,人们又忙碌起来。思考2:本文选取和组织了哪些材料?熬腊八粥

泡腊八蒜

上年货

儿童放假

新年的“彩排”

除夕以前

除夕(春节的高潮)

正月初一光景(春节的高潮)

初六开张

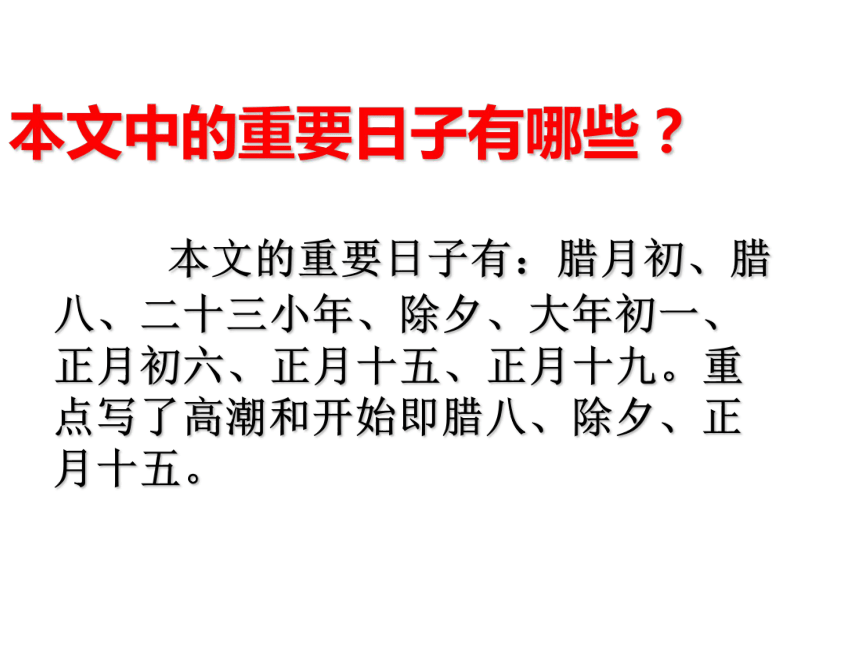

元宵节(春节的高潮)本文中的重要日子有哪些? 本文的重要日子有:腊月初、腊八、二十三小年、除夕、大年初一、正月初六、正月十五、正月十九。重点写了高潮和开始即腊八、除夕、正月十五。 本文是怎样描写孩子们过春节的呢? 小孩子们:买杂拌、买爆竹、买各种玩意儿、吃糖、穿新衣、逛庙会买玩具。思考3:作者是如何将叙事与风俗的介绍穿插进行的?举例:熬腊八粥

这种特制的粥是祭神祭祖的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现,是小型的农业展览会。(1)除夕到来时穿新衣、贴对联、贴年画,表达了除旧布新的美好愿望。除夕之夜的团圆饭反映了中华民族浓浓的亲情和传统美德。除夕之夜的守岁,体现了人们对时光的珍惜和对长辈幸福、安康、长寿的美好祝愿。?

(2)从初一开始的庙会上,赛马、赛骆驼的比赛,“并不为争谁第一谁第二,而是在观众面前表演马、骆驼与骑者的美好姿态与娴熟技能”,这反映了人们纯朴善良、热爱生活、追求美好生活的民族心理特征和文化传统。?

(3)正月十五挂花灯预示着日子的红红火火,吃元宵预示着亲人的团团圆圆。思考4:老北京春节的传统习俗蕴含了哪些民俗文化?这篇课文是按照时间顺序来写的。?

课文将“腊八”“除夕”“正月初一”和“元宵节”这四天的情景描写得比较详细,其余的情景描写得相对简略些。

这样写的好处是:重点突出、详略得当、主次分明,能够使读者对北京过春节的风俗习惯有更深刻的了解。思考5:想想课文是按怎样的顺序写的;课文哪些部分写得详细,哪些部分写得简略,这样写有什么好处。 说说你家乡的春节习俗。附:春节习俗 中国农历年的岁首称为春节。是中国人民最隆重的传统节日,也象征团结、兴旺,对未来寄托新的希望的佳节。据记载,中国人民过春节已有4千多年的历史,它是由虞舜兴起的。公元前两千多年的一天,舜即天子位,带领着部下人员,祭拜天地。从此,人们就把这一天当作岁首,算是正月初一。

据说这就是农历新年的由来,后来叫春节。 扫????尘 举行过灶祭后,便正式地开始迎接新年。每年从农历腊月二十三日起到除夕止,我国民间把这段时间叫做“迎春日”,也叫“扫尘日”。扫尘就是年终大扫除,北方称“扫房”,南方叫“掸尘”。在春节前扫尘,是我国人民素有的传统习惯。每逢春节来临,家家户户都要打扫环境,清洗各种器具,拆洗被褥窗帘,洒扫六闾庭院,掸拂尘垢蛛网,疏浚明渠暗沟。大江南北,到处洋溢着欢欢喜喜搞卫生、干干净净迎新春的气氛。“腊月二十四,掸尘扫房子”的风俗 ,由来已久。据《吕氏春秋》记载,我国在尧舜时代就有春节扫尘的风俗。按民间的说法:因“尘”与“陈”谐音,新春扫尘有“除陈布新”的含义,其用意是要把一切"穷运""晦气" 统统扫出门。这一习俗寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎新的祈求。

春联,起源于桃符。“桃符”,周代悬挂在大门两旁的长方形桃木板。据《后汉书·礼仪志》说,桃符长六寸,宽三寸,桃木板上书“神荼”“郁垒”二神。“正月一日,造桃符著户,名仙木,百鬼所畏。”

五代时,西蜀的宫廷里,有人在桃符上题写联语。据《宋史·蜀世家》说:后蜀主孟昶令学士章逊题桃木板,“以其非工,自命笔题云:‘新年纳余庆,嘉节号长春’”,这便是我国的第一副春联。直到宋代,春联仍称“桃符”。王安石的诗中就有“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”之句。宋代,桃符由桃木板改为纸张,叫“春贴纸”。 明代,桃符才改称“春联”。明代陈云瞻《簪云楼杂话》中载:“春联之设,自明太祖始。帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联一副,帝微行时出现。”朱元璋不仅亲自微服出城,观赏笑乐,他还亲自题春联。他经过一户人家,见门上不曾贴春联,便去询问,知道这是一家阉猪的,还未请人代写。朱元璋就特地为那阉猪人写了“双手劈开生死路,一刀割断是非根”的春联。联意贴切、幽默。经明太祖这一提倡,此后春联便沿习成为习俗,一直流传至今。 我国民间在除夕有守岁的习惯。守岁从吃年夜饭开始,这顿年夜饭要慢慢地吃,从掌灯时分入席,有的人家一直要吃到深夜。根据记载,至少在南北朝时已有吃年夜饭的习俗。 守岁的习俗,既有对如水逝去的岁月含惜别留恋之情,又有对来临的新年寄以美好希望之意。年三十守岁,俗名“熬年”。为什么称作“熬年”呢?民间世世代代流传着这么一个有趣的故事:相传,在远古的洪荒时代,有一种凶恶的怪兽,人们叫他“年”。每到大年三十晚上,年兽就要从海里爬出来伤害人畜,毁坏田园,降灾于辛苦了一年的人们。人们为了躲避年兽,腊月三十晚上,天不黑就早早关紧大门,不敢睡觉,坐等天亮,为消磨时光,也为壮胆,他们就喝酒。等年初一早晨年兽不再出来,才敢出门。 人们见面互相拱手作揖,祝贺道喜,庆幸没被年兽吃掉,这样过了好多年,没出什么事情,人们对年兽放松了警惕。 有一年三十晚上,年兽突然窜到江南的一个村子里,一村子人几乎被年兽吃光了,只有一家挂红布帘、穿红衣的新婚小两口平安无事。还有几个童稚,在院里点了一堆竹子在玩耍,火光通红,竹子燃烧后“啪啪”地爆响,年兽转到此处,看见火光吓得掉头逃窜。此后,人们知道年兽怕红、怕光、怕响声,每至年末岁首,家家户户就贴红纸、穿红袍、挂红灯、敲锣打鼓、燃放爆竹,这样年兽就不敢再来了。在《诗经·小雅·庭燎》篇中,就有“庭燎之光”的记载。所谓“庭燎”就是用竹竿之类制作的火炬,竹竿燃烧后,竹节里的空气膨胀,竹腔爆裂,发出噼噼啪啪的响声,这也即是“爆竹”的由来。可是有的地方,村民不知年兽怕红,常常被年兽吃掉。这事后来传到天上的紫微星那儿,他为了拯救人们,决心消灭年兽。有一年,他待年兽出来时,就用火球将它击倒,再用粗铁链将它锁在石柱上。从此,每到过年,人们总要烧香,请紫微星下界来保平安。

拜年是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。 古时“拜年”一词原有的含义是为长者拜贺新年,包括向长者叩头施礼、祝贺新年如意、问候生活安好等内容。遇有同辈亲友,也要施礼道贺。 谢谢

第二部分(7):写除夕这天的热闹景象。

第三部分(8—10):介绍正月初一至正月十五之前人们过年的一些活动。

第四部分(11—12):详细介绍了元宵节人们看花灯、放花炮、吃元宵的习俗。

第五部分(13):写正月十九春节结束,人们又忙碌起来。思考2:本文选取和组织了哪些材料?熬腊八粥

泡腊八蒜

上年货

儿童放假

新年的“彩排”

除夕以前

除夕(春节的高潮)

正月初一光景(春节的高潮)

初六开张

元宵节(春节的高潮)本文中的重要日子有哪些? 本文的重要日子有:腊月初、腊八、二十三小年、除夕、大年初一、正月初六、正月十五、正月十九。重点写了高潮和开始即腊八、除夕、正月十五。 本文是怎样描写孩子们过春节的呢? 小孩子们:买杂拌、买爆竹、买各种玩意儿、吃糖、穿新衣、逛庙会买玩具。思考3:作者是如何将叙事与风俗的介绍穿插进行的?举例:熬腊八粥

这种特制的粥是祭神祭祖的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现,是小型的农业展览会。(1)除夕到来时穿新衣、贴对联、贴年画,表达了除旧布新的美好愿望。除夕之夜的团圆饭反映了中华民族浓浓的亲情和传统美德。除夕之夜的守岁,体现了人们对时光的珍惜和对长辈幸福、安康、长寿的美好祝愿。?

(2)从初一开始的庙会上,赛马、赛骆驼的比赛,“并不为争谁第一谁第二,而是在观众面前表演马、骆驼与骑者的美好姿态与娴熟技能”,这反映了人们纯朴善良、热爱生活、追求美好生活的民族心理特征和文化传统。?

(3)正月十五挂花灯预示着日子的红红火火,吃元宵预示着亲人的团团圆圆。思考4:老北京春节的传统习俗蕴含了哪些民俗文化?这篇课文是按照时间顺序来写的。?

课文将“腊八”“除夕”“正月初一”和“元宵节”这四天的情景描写得比较详细,其余的情景描写得相对简略些。

这样写的好处是:重点突出、详略得当、主次分明,能够使读者对北京过春节的风俗习惯有更深刻的了解。思考5:想想课文是按怎样的顺序写的;课文哪些部分写得详细,哪些部分写得简略,这样写有什么好处。 说说你家乡的春节习俗。附:春节习俗 中国农历年的岁首称为春节。是中国人民最隆重的传统节日,也象征团结、兴旺,对未来寄托新的希望的佳节。据记载,中国人民过春节已有4千多年的历史,它是由虞舜兴起的。公元前两千多年的一天,舜即天子位,带领着部下人员,祭拜天地。从此,人们就把这一天当作岁首,算是正月初一。

据说这就是农历新年的由来,后来叫春节。 扫????尘 举行过灶祭后,便正式地开始迎接新年。每年从农历腊月二十三日起到除夕止,我国民间把这段时间叫做“迎春日”,也叫“扫尘日”。扫尘就是年终大扫除,北方称“扫房”,南方叫“掸尘”。在春节前扫尘,是我国人民素有的传统习惯。每逢春节来临,家家户户都要打扫环境,清洗各种器具,拆洗被褥窗帘,洒扫六闾庭院,掸拂尘垢蛛网,疏浚明渠暗沟。大江南北,到处洋溢着欢欢喜喜搞卫生、干干净净迎新春的气氛。“腊月二十四,掸尘扫房子”的风俗 ,由来已久。据《吕氏春秋》记载,我国在尧舜时代就有春节扫尘的风俗。按民间的说法:因“尘”与“陈”谐音,新春扫尘有“除陈布新”的含义,其用意是要把一切"穷运""晦气" 统统扫出门。这一习俗寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎新的祈求。

春联,起源于桃符。“桃符”,周代悬挂在大门两旁的长方形桃木板。据《后汉书·礼仪志》说,桃符长六寸,宽三寸,桃木板上书“神荼”“郁垒”二神。“正月一日,造桃符著户,名仙木,百鬼所畏。”

五代时,西蜀的宫廷里,有人在桃符上题写联语。据《宋史·蜀世家》说:后蜀主孟昶令学士章逊题桃木板,“以其非工,自命笔题云:‘新年纳余庆,嘉节号长春’”,这便是我国的第一副春联。直到宋代,春联仍称“桃符”。王安石的诗中就有“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”之句。宋代,桃符由桃木板改为纸张,叫“春贴纸”。 明代,桃符才改称“春联”。明代陈云瞻《簪云楼杂话》中载:“春联之设,自明太祖始。帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联一副,帝微行时出现。”朱元璋不仅亲自微服出城,观赏笑乐,他还亲自题春联。他经过一户人家,见门上不曾贴春联,便去询问,知道这是一家阉猪的,还未请人代写。朱元璋就特地为那阉猪人写了“双手劈开生死路,一刀割断是非根”的春联。联意贴切、幽默。经明太祖这一提倡,此后春联便沿习成为习俗,一直流传至今。 我国民间在除夕有守岁的习惯。守岁从吃年夜饭开始,这顿年夜饭要慢慢地吃,从掌灯时分入席,有的人家一直要吃到深夜。根据记载,至少在南北朝时已有吃年夜饭的习俗。 守岁的习俗,既有对如水逝去的岁月含惜别留恋之情,又有对来临的新年寄以美好希望之意。年三十守岁,俗名“熬年”。为什么称作“熬年”呢?民间世世代代流传着这么一个有趣的故事:相传,在远古的洪荒时代,有一种凶恶的怪兽,人们叫他“年”。每到大年三十晚上,年兽就要从海里爬出来伤害人畜,毁坏田园,降灾于辛苦了一年的人们。人们为了躲避年兽,腊月三十晚上,天不黑就早早关紧大门,不敢睡觉,坐等天亮,为消磨时光,也为壮胆,他们就喝酒。等年初一早晨年兽不再出来,才敢出门。 人们见面互相拱手作揖,祝贺道喜,庆幸没被年兽吃掉,这样过了好多年,没出什么事情,人们对年兽放松了警惕。 有一年三十晚上,年兽突然窜到江南的一个村子里,一村子人几乎被年兽吃光了,只有一家挂红布帘、穿红衣的新婚小两口平安无事。还有几个童稚,在院里点了一堆竹子在玩耍,火光通红,竹子燃烧后“啪啪”地爆响,年兽转到此处,看见火光吓得掉头逃窜。此后,人们知道年兽怕红、怕光、怕响声,每至年末岁首,家家户户就贴红纸、穿红袍、挂红灯、敲锣打鼓、燃放爆竹,这样年兽就不敢再来了。在《诗经·小雅·庭燎》篇中,就有“庭燎之光”的记载。所谓“庭燎”就是用竹竿之类制作的火炬,竹竿燃烧后,竹节里的空气膨胀,竹腔爆裂,发出噼噼啪啪的响声,这也即是“爆竹”的由来。可是有的地方,村民不知年兽怕红,常常被年兽吃掉。这事后来传到天上的紫微星那儿,他为了拯救人们,决心消灭年兽。有一年,他待年兽出来时,就用火球将它击倒,再用粗铁链将它锁在石柱上。从此,每到过年,人们总要烧香,请紫微星下界来保平安。

拜年是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。 古时“拜年”一词原有的含义是为长者拜贺新年,包括向长者叩头施礼、祝贺新年如意、问候生活安好等内容。遇有同辈亲友,也要施礼道贺。 谢谢

同课章节目录

- 第一组

- 1 文言文两则(学弈,两小儿辩日)

- 2 匆匆

- 3 桃花心木

- 4* 顶碗少年

- 5* 手指

- 第二组

- 6 北京的春节

- 7* 藏戏

- 8* 各具特色的民居

- 第三组

- 9 十六年前的回忆

- 10* 灯光

- 11 为人民服务

- 12* 一夜的工作

- 第四组

- 13 卖火柴的小女孩

- 14 凡卡

- 15* 《鲁滨孙漂流记》

- 16* 《汤姆·索亚历险记》

- 第五组

- 17 跨越百年的美丽

- 18* 千年梦圆在今朝

- 19 真理诞生于一百个问号之后

- 20* 我最好的老师

- 第六组

- 成长足迹

- 依依惜别

- 古诗词背诵

- 1 七步诗

- 2 鸟鸣涧

- 3 芙蓉楼送辛渐

- 4 江畔独步寻花

- 5 石灰吟

- 6 竹石

- 7 闻官军收河南河北

- 8 已亥杂诗

- 9 浣溪沙

- 10 卜算子·送鲍浩然之浙东